■龍樹(ナーガールジュナ)~原始仏教へのルネサンス~(中村元著から転記)

■主な批判思想(説一切有部)から『中論』の思想を浮き彫り化(龍樹:中村元著より転記)

◆説一切有部の立場

・三世実有(さんぜじつう)、法体恒有(ほつたいごうう)

⇒一切の実有なる法体が三世において恒有である

・法(dharma)という語を語源的に説明すれば、√dhrであり、これからdharma(ダルマ)という名詞がつくられた。

⇒√dhrとは「たもつ」という意味であるから、法とは「きまり」「軌範」「理法」というのが語源であるといわれている。

⇒ドイツのW・ガイゲルはこれを「もの」と訳している。

⇒日本でも伝統的に法とは「もの」「物柄」であると解釈されている。

⇒ここで問題が起こる。

⇒法の原義は「きまり」「法則」「軌範」であるのに

⇒何故後世、伝統的に「もの」と解釈されるに至ったのであろうか。

⇒「理法」という意味から発して一見全然別な「もの」という解釈に至るには哲学的な理由があるのではなかろうか。

⇒一般に法の原意から法有の主張の導き出される経過を考察したい。

・法の体系の基礎づけ

⇒仏教成立の当初においては、

⇒自然的存在の領域を基礎づけ可能ならしめるところの法の領域を、

⇒自然的存在の領域から区別して設定し、

⇒仏教はもっぱらこの法の領域を問題とした。

⇒原始仏教は自然認識の問題を考慮の外においている。

⇒もしも自然的存在だけを問題としているのであるならば、

⇒その所論はそれほど難解なものではないだろし、仏教徒でない人でも容易にその所論を理解しうるであろう。

⇒ところが仏教は

⇒実践的宗教者の関心事と映じた「法」をとりあげたのである。

⇒法とは

⇒一切の存在の軌範となって、存在をその特殊性において、成立せしめるところの「かた」であり、

⇒法そのものは超時間的に妥当する。

⇒したがって、この解釈は「理法」「軌範」という語源的な解釈とも一致する。

⇒法は自然的存在の「かた」であるから

⇒自然的事物と同一視することはできない。

⇒そうしてその法の体系として、

⇒五種類の法の領域である個体を構成する五つの集まり(五蘊:ごうん)、

⇒認識及び行動の成立する領域としての六つの場(六入)等が考えられる。

⇒しかしながら法の体系をいかに基礎づけるか、すなわち法の体系を可能ならしめる根拠はどうか、という問題に関しては、なお考究の余地を残していた。

⇒原始仏教聖典の初期に属する資料からみると、

⇒これを基礎づけるために縁起説が考えられていたことを知りうる。

⇒「法」の体系を縁起によって成立せしめようとするのである。

⇒縁起に関しても種々な系列が考えられ、

⇒後になってついに十二支の系列のもと(十二因縁)が決定的に優勢な地位を占めるようになった。

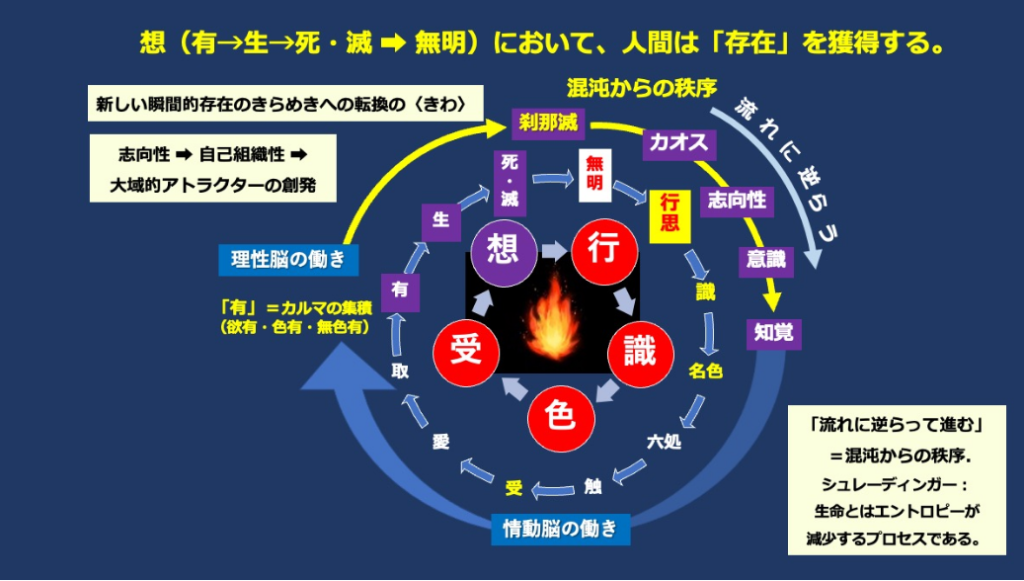

注)五蘊(ごうん):仏教において、人間の存在を構成する五つの要素を指す。これらの要素は、すべての現象が無常であり、実体のないものであることを示している。以下に五蘊のそれぞれの要素について説明。

五蘊(ごうん)の構成

- 色(しき、Rūpa): 物質的な要素や肉体を指す。具体的には、目に見える形や物質的な存在、感覚器官などを含む。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受の要素。感覚によって得られる快、不快、中立の感覚や感情を指す。

- 想(そう、Saṃjñā): 表象の要素であり、知覚や認識を指す。これにより、物事を識別し、名称や概念を与えることができる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や心の働きを指す。これには、意図、意志、行動、精神的な傾向や習慣が含まれる。

- 識(しき、Vijñāna): 意識の要素。外部の対象物を認識し、識別する能力を持つ意識の働きを指す。

五蘊(ごうん)の意義

五蘊は、個々の存在がこれらの要素の集合体であり、実体がないことを理解するための教え。仏教では、これらの要素が相互に依存し合って存在しており、固定された自我や実体は存在しないと説かれている。この理解は、執着や煩悩を超えて悟りに至るための重要なステップとなる。

■空の論理

◆『中論』の否定の論理の目的としての<縁起>の解明

・相因持

⇒もろもろの事象が互いに相互依存または相互限定において成立している

・去法(去るはたらき)も去者(去る主体)も所去処(去っておもむくところ)

⇒これらの法は皆な相因持す

⇒この<相因持せること>を別の語で「縁起」とよんでいる

⇒「不来不去なる縁起の成立のために、世間に一般に承認された去来の作用を否定することを目的として」、

⇒第二章における否定の論理が説かれているという(『プラサンナパダー』92ページ)。

⇒故に不来不去を説くのは実は縁起を成立させるためなのである。

⇒ことごとく縁起を明かすために述べられている。

◆否定の論理の文章をいかに理解すべきであるか

・『中論』における論破排撃(破邪)の論理は、

⇒概念や判断内容の実在性を主張する論理(法有の立場:説一切有部)を排斥している

・法有の立場を攻撃

⇒『中論』が「法有」の立場を相手にしているという歴史的連関を考慮するならば、

⇒容易にこの主張を理解しうる。

⇒すでに述べたように法有とは

⇒経験的事物としての「もの」が有る、という意味ではない。

⇒自然的存在として「もの」をして、

⇒それぞれの特性において「もの」として有らしめるための「かた」「本質」としての「もの」が有る、という意味である。

⇒「・・であるありかた」が有る、と主張するのである。

⇒essentiaをessentiaとしてとどめずにより高き領域におけるexistentiaとして把握しようという立場である。

⇒より低き領域において存在する(bestehen)ものはより高き領域おいて有る(sein)。

⇒したがって法有の立場では

⇒作用をたんに作用としてみないで、

⇒作用を作用としてあらわし出す「かた」「本質」が形而上学的領域において実在していると考える。

⇒たとえば註釈書の第二章の始めにおいては法有の立場の人は、

⇒「作(作用)あるをもっての故に、まさに諸法ありと知るべき」といって

⇒「去る」という「かた」「本質」が実在することを主張している。

⇒「去りつつあるもの」もわれわれによって考えられ、または志向されいる「あり方(かた)」であるから、

⇒たんに意識内容たるにととまらず、背後の実在界に根拠を有するものとみなされる。

⇒したがって「去りつつあるものは去る」という場合には、

⇒「去りつつあるもの」という一つの「あり方」としての形而上学的実在に関して、

⇒「去る」という述語を附与する判断であらねばならぬ。

⇒ところが法有の立場は、

⇒それぞれの「あり方」をそのまま実在とみなすから、

⇒「去りつつあるもの」という「あり方」と「去る」という「あり方」とは全く別のものとされ、

⇒「去りつつあるものは去る」といえばそれは拡張的判断であり、

⇒二つの去るはらきを含むことになる。

■論争の意義

・『中論』における否定的表現の代表的なものは、

⇒「不生、不滅、不常、不断、不一、不異、不来、不去」という八種の否定である。

⇒東アジア諸国ではこれを「八不(はっぷ)」と呼んでいる。

⇒八不を論じていく。

⇒そのうちで最も基本的なものと思われる「不来不去」については既に<運動の否定>として解明した。

・法有(説一切有部)の立場は

⇒自然的存在を問題にせず、

⇒その「ありかた」が有る、となすのであるから、

⇒一人の人が歩む場合に

⇒「去る」という「ありかた」と「去る主体」という「ありかた」とを区別して考え、

⇒それぞれに実体視せねばならないはずである。

⇒法有(説一切有部)の立場を理論的にどこまでも突き詰めていけば

⇒結局ここまで到達せねばならない。

⇒しからば両者の一異如何が問題とされることなる。

⇒ナーガールジュナは実にこの点を突いたのである。

・ナーガールジュナの姿勢

⇒概念を否定したのでもなければ、概念の矛盾を指摘したのではない。

⇒概念の形而上学的実在性を附与することを否定したのである。

⇒「去るはたらき」や「去る主体」を否定してのではなく、

⇒「去るはたらき」や「去る主体」という「ありかた」を実有であると考え、

⇒あるいはその立場の論理的帰結としてそれらが実有であると認めざるをえないところの

⇒ある種の哲学的傾向を排斥したのである。

⇒このように相関関係にある二つの概念は、

⇒一に非ず異に非ずと主張する「一異門破」は、

⇒『中論』において各処において用いられている。

◆『中論』における否定の論理の歴史的脈絡

・実念論思惟の排斥

⇒『中論』はけっして従前の仏教のダルマ(法)の体系を否定し破壊したのではなくて、

⇒法を実有とみなす思惟を攻撃したのである。

⇒概念を否定したのではなくて、

⇒概念を超越的実在と解する傾向を排斥したのである。

⇒「であること」(essentia)を、より高き領域における「があること」(existentia)となして実体化を防いだのである。

■『中道』と『縁起』~『中論』は諸行無常を『縁起』によって基礎づけている~(龍樹:中村元著より転記)

◆<中道>か<二諦>か

・宗(根本的立場)

・世諦(世俗的真理)

・真諦(究極的真理)

・二つの真理(二諦:にたい)

・摩訶衍(まかえん。大乗のこと)