■ナーガールジュナ(龍樹)の『中論』が目指(意識)した先は「最初期の仏教」

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

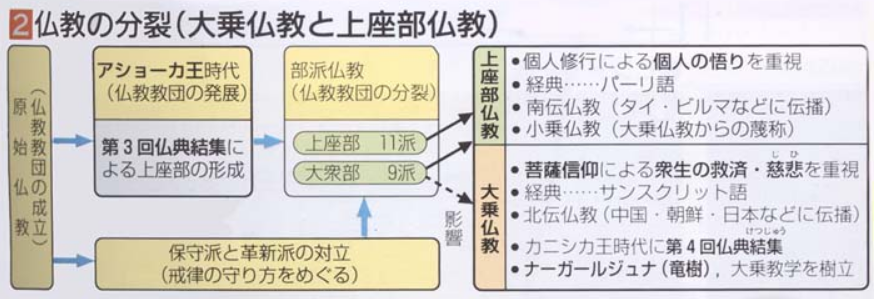

<参考情報>釈迦(紀元前565年~紀元前486年)、アショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)、カニシカ王(144年~171年)、ナーガールジュナ(2世紀中頃:カニシカ王と同時代)

出典:左図)https://butsuzou.themedia.jp/posts/7717652/ 右図)https://www.louvre-m.com/collection-list/no-0010 下図)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99

出典:左図)https://www.koumyouzi.jp/blog/902/右図)https://president.jp/articles/-/42220?page=6

出典:左図&真中図)https://nomurakakejiku.jp/column/post-18425.html 右図)Wikipedia東大寺盧舎那仏像

◆仏教成立当初の思想と『中論』(ナーガールジュナ著)

・ブッダの名において説きえた中観派(ナーガールジュナ)

⇒中観派を始めとする大乗仏教の経典や論書は、

⇒みな自己の説がブッダの真意を伝えているものであると説き、

⇒しかも自説の存在理由をブッダの権威の下に力強い確信をもって主張している。

※『中論』は大乗仏教を最初に理論的に基礎づけた。

・縁起を不生と解する思想(中観派)

⇒諸法の不生は『般若経』のうちにくりかえし説かれているところであるが、

⇒最初期の仏教にまでさかのぼりうる。

⇒ブッダは苦または苦楽あるいは十二支のひとつひとつについて

⇒それが自ら作られたものではなく、他のものによって作られたものでもなく、自作にしてまた他作のものでもなく、

⇒自作にも非ず他作にも非ざる無因生のものでもなく、

⇒実に縁起せるものにほかならぬと説いた。

⇒したがって縁起が時間的生起の関係(説一切有部の主張)を意味するのではないという思想は

⇒最初期の仏教に由来する点であるということは明瞭である。

⇒『中論』はこの問題を取り上げた。

⇒原始仏教聖典においては

⇒諸事物は「自作」「他作」「共作」「無因生」のいずれでもないということが簡単に述べられていたに過ぎないのに、

⇒中観派はこれを受けついで詳細に論証したのであった。

・論証の結果(縁起と中道を同義に解する最初期の仏教)

⇒『中論』は縁起と中道とを同義に解しており、

⇒この考えはすでに最初期の仏教において見出される。

⇒つまり中道の思想はすでに原始仏教聖典のうちにこれを見出すことができる。

⇒八正道(はっしょうどう:八種の正しい実践法)が中道であると説かれている箇所もかなり多いが、

⇒これとは別に純粋に理論的な意味おいて「中」または「中道」を説いている箇所がある。

⇒「如来は二辺をはなれて中によって法(ダルマ)を説く」といわれている。

⇒中道の説明が常に縁起の説明に関連してなされていることに注目される。

⇒縁起説は以下の項で述べる「四不生」を主張し、

⇒「縁起」とは「これらもろもろの一方的な見解を離れていること」であるから中道であると説かれている。

⇒すなわち、例えば苦しみについていうならば、

⇒苦しみが<自らによって作らてたものであること>を説くのは、

⇒苦しみを作ったものとそれを感受するものが同一であることを意味するか常住を執する見解(常見)であり、

⇒常住を執する見解(常見)のほうは「一切が有である」というのと同一思想である。(宇井伯寿「印哲学研究)

⇒「世間は有である」というのと同義。

⇒苦しみが<他のものによって作られたこと>を説くのは、

⇒これに反して、苦しみを作ったものとそれを感受するものが別異であることを意味するか断滅を執する見解(断見)であり、

⇒断滅を執する見解(断見)のほうは「一切が無である」というのと同一思想である。(宇井伯寿「印哲学研究)

⇒「世間は無である」というのと同義。

⇒両者は二つの一方的な見解(二辺)であるとされている。

⇒これに対して縁起はそのいずれでもなく、

⇒いわんやそれが<両者によって作らてた>とか<無因によって作らてた>とかを説くのではないから、

⇒中道であると説明されている。

・対照的な有部(説一切有部)と中観派

⇒縁起が中道と同義であるということは最初期の仏教以来認められていたことであるが、

⇒後世、説一切有部などは縁起を時間的生起関係を説く形式として解したから、

⇒何故に縁起が中道を意味するか、ということの説明に困難を感じた。

⇒さらに有部には困難な問題がる。

⇒最初期の仏教は「一切が有る」「一切が無い」という主張を<二つの一方的見解>であるとして斥けたにもかかわらず

⇒有部はその一方的見解である「一切が有る」ということを主張したのであるから、

⇒仏教の本来の立場と矛盾することになる。

⇒したがって有部の諸論師はなるべくこの矛盾に触れないように、中道に関しては沈黙を守っている。

⇒しかし全然無視することはできなかったのであろう、『大毘婆沙論』において、

⇒仏教外の諸派は我を立てるから断滅または常住という過失に陥るが、

⇒有部は我を想定しないから断滅または常住という過失に陥ることなく、

⇒実有である法の連続的存在を認める有部の説は常住に隋するとはいえないと論じている。

⇒しかしこの解釈が原始仏教聖典の原意に忠実でないことは明らかであろう。

⇒有部が法有の立場に立ったために

⇒中道に関して語ることを好まなかったに反して、

⇒中観派は

⇒中道を中心問題として扱い、それを縁起の意味であるとした。

⇒この点において中観派は仏教の最初期の立場に復帰したといいうる。

⇒「是の如く諸仏は十二因縁生法を説き、

⇒因中有果無果(原因の中に結果が有るという見解と無いという見解)を離れ、

⇒故に断常に著せず、中道を行じて涅槃に入る」(『百論」破中有果品第七、大正蔵、三〇巻、178ページ上)

⇒またたとえ中道という語を用いなくとも、

⇒縁起は有または無という二つの一方的見解を離れていると説明されている。

⇒「有相は是れ一辺なり。無相も是れ一辺なり。是の二辺を離れ中道を行ずるは、是れ諸仏の実相なり」(『大智度論」六一巻、大正蔵、二五巻、492ページ下)

⇒これと同様の説明は他の書においてたびたび見出される。

⇒中観派によると

⇒ブッダは中道に立ち、相対立した二つの立場に関し完全な沈黙を守るから

⇒牟尼(寂黙:じやくもく)であると説かれている(『さとりの行ないへの入門』バンジカー、346ページ)

⇒またこの中道は、

⇒対立の排除という意味において「不二」ともよばれている。

⇒したがってチャンドラキールティは中観派は不二論者であるといい(『プラサンナパダー』331ページ)、

⇒「有と無との二論を排斥することによって、われわれはニルヴァーナ(涅槃)の城に赴く不二の路を明らかにする(同書329ページ)と説いている。

・四不生

⇒『中論』のもとの詩句自体について考察する。

⇒「もろもろの事物はどこにあっても、いかなるものでも、自体からも、他のものからも、〔自他の〕二つからも、また無因から生じたもの〔無因生〕も、あることなし」(第一章・第一詩)

⇒といって縁起が<不生>の意味であるということを説明している。

⇒これと同じ内容を他の詩句においても述べている。

⇒「事物は自体(自性)からも生じない。他のものからも生じない。自体と他のものからも生じない。何から生ずるのであろうか」(第二一章・第一三詩)

⇒「事物は自体からも生じない。他のものからも生じない。自体と他のものからも生じない。顚倒した見解をいだくものがどうしてありえようか」(第二三章・第二〇詩)

⇒また第一二章においては最初の第一詩において、

⇒「苦しみは<自らによって作らてたものである>(自作(じさ))、<他によって作らてたものである>(他作(たさ))、<両者によって作らてたものである>(共作(ぐさ))、<無因である>(無因作(むいんさ))と、ある人々は〔それぞれ〕主張する。

⇒しかるにそ〔の苦しみ〕は結果として成立するというのは正しくない」とまず主張し、

⇒第一二章全体がこの詩句の論証のために述べられている。このように

⇒事物は自体からも生ぜず、他のものからも生ぜず、両者からも生ぜず、無因生でもないというならば、

生起のあらゆる型を否定したわけであるから、

⇒『中論』においては縁起が生起の関係を意味しないことは明らかである。

・生起の意味を含まない縁起

⇒「微細なる物においてもなお〔自性として〕生を分別する無智なる人は縁生(縁によって起こる因果関係)義を見ないのである」(第十二詩)

⇒「どのようにしてこのことを知るべきか〔これは〕真性を知る最上者(仏)によって、縁起を〔正しく〕見て、縁生のものは不生であると説かれたのである」(第四八詩)といい、

⇒また「縁起は生滅を離れている」(第二三詩)ともいう。

⇒ともかく、いずれの解釈によるにしても、

⇒われわれの現実に経験し、われわれがそのうちに生存しているところの現象世界においてはもろもの事物が生滅変遷する。

⇒しかしそれは仮の姿であって、真実には生滅ということはありえないというのである。

・縁起による四法印の基礎づけ

⇒仏教では古来「三法印(さんぽういん)」ということを説いた。

⇒「三法印」とは「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)」をいうのであるり、

⇒「一切皆空」を入れると四法印になる。

⇒では中観派は他の二項目、すなわち「諸行無常」と「一切皆空」とをどのように解していたのであろうか。

⇒中観派は無常を空の意味に解している。

⇒「無常を観ずるは、即ち是れ空を観ずるの因縁なり」(「大智度論」二二巻、大正蔵、二五巻、222ページ)

⇒「無常は則ち是れ空の初門なり。無常を諦(あきら)かに了せば、諸法は則ち空なり」(「大智度論」三一巻、大正蔵、二五巻、290ページ)

⇒いま『中論』についてみると、

⇒「縁起したのではない苦しみがどこにあろうか。無常は苦しみであると説かれている。それ(無常性)は自性を有するものには存在しないからである」(第二四章・第二一詩)といい、

⇒チャンドラキールティの詿解『プラサンナパダー』をみると、

⇒「何となれば自性(本体)を有するものは縁って起こりはしない。

⇒そうして縁起したのではないものは無常ではない。

⇒何となれば存在しない<虚空の華>は無常ではないから。

⇒・・そうしてもしも諸事物が本体(自性)を有することが承認されるならば無常なるものは存在しない」(『プラサンナパダー』506ページ)という。

⇒故に『中論』によれば

⇒無常なるものは必ず縁起しているし、

⇒また縁起したものではないものは無常ではないというのである。

⇒したがって『中論』は諸行無常を縁起によって基礎づけていることが明瞭である。

⇒さらに三法印の中の他の一つである「一切皆空」も縁起によって基礎づけられていることがわかる。

⇒前述の詩の中でも「縁起したのでない苦しみがどこにあろうか」といっているし、詿釈をみると、

⇒「苦は縁より生ぜず。故に則ち苦は無し」(青目釈、大正蔵、三〇巻、33ページ)

⇒「縁起が存在しないならば、苦は存在しない」(『無畏論』)

⇒というから、苦は必ず縁起してあらわれるものであると考えていたのであろう。

⇒また『中論』第一二章(苦しみの考察)において

⇒それ自体によって作られたのでもなく、他のものによって作られたのでもなく、自体と他のものとの両者によって作られたのでもなく、また因が無くして作られたのでもないということを説いているから、

⇒結局、苦しみが縁起してあらわれたものであることを意味している。

⇒したがって『中論』は、

⇒三法印(「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静」)をことごく縁起によって基礎づけていることがわかる。

⇒最初期仏教においては三法院の意味するところは、

⇒縁起説と同趣意であるといわれているが(宇井伯寿『印度哲学研究』第二巻、327ページ)、

⇒『中論』は独自のしかたでこの道理を明示しているのである。

■原始仏教聖典(ブッダが述べたこと)に遡る

◆仏教哲学は「法(dharma)」の哲学

・仏教思想は、つねに法(dharma)に関する思索を中心として発展している。

⇒法の体系の基礎づけにおいて、

⇒仏教成立の当初においては、

⇒自然的存在の領域を基礎づけ可能ならしめるところの法の領域を、

⇒自然的存在の領域から区別して設定し、

⇒仏教はもっぱらこの法の領域を問題とした。

⇒原始仏教は自然認識の問題を考慮の外においている。

⇒もしも自然的存在だけを問題としているのであるならば、

⇒その所論はそれほど難解なものではないだろし、仏教徒でない人でも容易にその所論を理解しうるであろう。

⇒ところが仏教は

⇒実践的宗教者の関心事と映じた「法」をとりあげたのである。

⇒法(dharma)とは

⇒一切の存在の軌範となって、存在をその特殊性において、成立せしめるところの「かた」であり、

⇒法そのものは超時間的に妥当する。

⇒したがって、この解釈は「理法」「軌範」という語源的な解釈とも一致する。

⇒法は自然的存在の「かた」であるから

⇒自然的事物と同一視することはできない。

⇒そうしてその法の体系として、

⇒五種類の法の領域である個体を構成する五つの集まり(五蘊:ごうん)、

⇒認識及び行動の成立する領域としての六つの場(六入)等が考えられる。

⇒しかしながら法の体系をいかに基礎づけるか、すなわち法の体系を可能ならしめる根拠はどうか、という問題に関しては、なお考究の余地を残していた。

⇒原始仏教聖典の初期に属する資料からみると、

⇒これを基礎づけるために縁起説が考えられていたことを知りうる。

⇒「法」の体系を縁起によって成立せしめようとするのである。

⇒縁起に関しても種々な系列が考えられ、

⇒後になってついに十二支の系列のもと(十二因縁)が決定的に優勢な地位を占めるようになった。

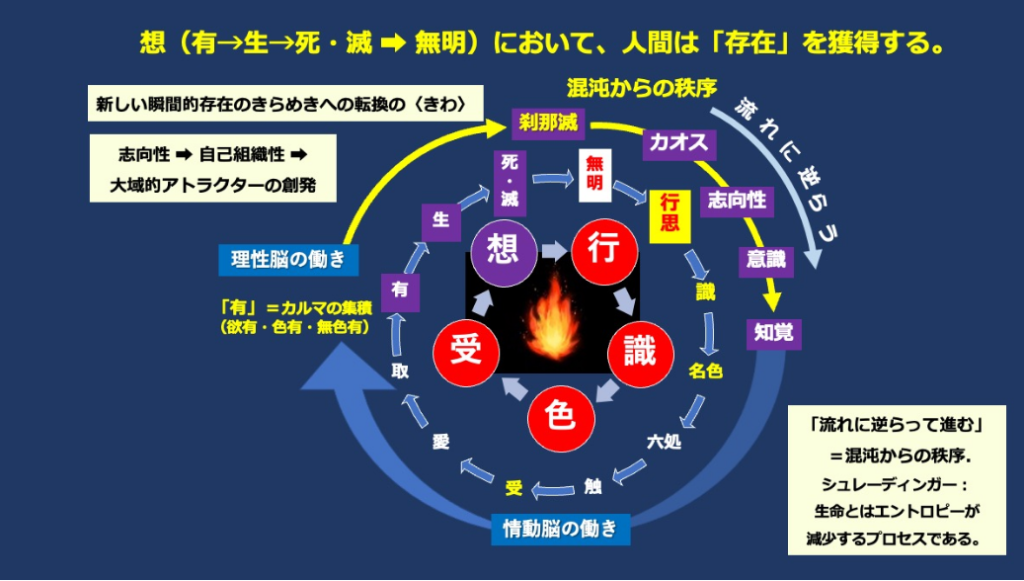

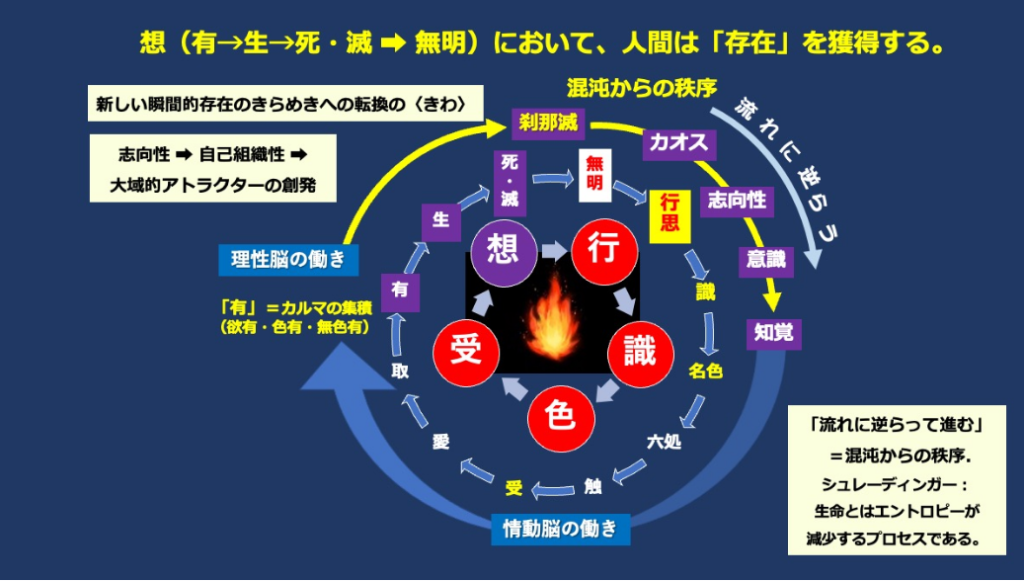

注)十二因縁(じゅうにいんねん):仏教における因果関係の連鎖を説明する教えであり、すべての現象が互いに依存し合って生じることを示している。

十二因縁の段階

- 無明(むみょう、Avidyā): 無知や無明。真理を知らないことから苦しみが始まる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や行為。無明によって生じた意識や行動の種子。

- 識(しき、Vijñāna): 識別の意識。行によって生じる意識の芽生え。

- 名色(みょうしき、Nāmarūpa): 心身。識によって生じる心と身体の結合。

- 六入(ろくにゅう、Ṣaḍāyatana): 六根。名色によって生じる感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)。

- 触(そく、Sparśa): 接触。六入によって生じる感覚の接触。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受。触によって生じる感覚の受け取り(苦、楽、中性)。

- 愛(あい、Tṛṣṇā): 渇愛。受によって生じる欲望や執着。

- 取(しゅ、Upādāna): 取著。愛によって生じる執着や取り込み。

- 有(う、Bhava): 存在。取によって生じる存在や生存の状態。

- 生(しょう、Jāti): 生まれ。存在によって生じる生まれの過程。

- 老死(ろうし、Jarāmaraṇa): 老化と死。生まれによって生じる老いと死。

意義

十二因縁は、人生の苦しみや輪廻の連鎖を解き明かすための重要な教え。この因果の連鎖を理解することで、苦しみの原因を見極め、それを克服する方法を学ぶことができる。

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

◆仏教は一切が無常を説く

・ゴータマ・ブッダ(釈尊)は

もろもろの存在が生滅変遷するのを見て

「すべてつくられたものは無常である」(諸行無常)と説いたといわれる。

それはわれわれの生存の相を観察するに

一切の存在は刹那刹那に生滅変遷するものであり、

⇒何ら生滅変化しない、常住な実体は存在しない、ということを意味している。

当時の仏経以外の諸思想が、絶対に常住不変なる形而上学的実体を予想していたから、

ブッダはこれを排斥して

別にすべてつくらっれたものの無常を説いたのである。

ところが諸行無常を主張するためには何らかの無常ならざるものを必要とする。

もしも全く無常ならざるものがないならば、

「無常である」という主張も成立しえないのではないか。

もちろん仏教である以上、

無常に対して常住なる存在を主張することは許されない。

またその必要もないであろうが、無常なる存在を無常ならしめている、

より高次の原理あるはずではないか、という疑問が起こる。

一般に自然的存在の生滅変遷を強調する哲学は

必ずその反面において不変化の原理を想定するのが常である。

故にゴーダマ・ブッダが

有・無の二つの極端説を否定したにもかかわらず

有部(説一切有部)が

「有」を主張して著しく形而上学的立場をとった理由もほぼ推察しうるものであるが、

何故にとくに法の「有ること」を主張したのであろうか。

◆法有(説一切有部)の成立する理論的根拠

・法とは自然的存在を可能ならしめているありかたであり、

⇒詳しくいえば「・・・であるありかた」である。

⇒たとえば受とは「隋触:ずいぞく(外界からの印象)を領納:りょうのう(感受)す」といわれ、

⇒「感受されてあること一般」である。

⇒個々の花、木などの自然的事物は法ではないが、

⇒その「ありかた」としての、たとえば「感受されてあること」は法である、とされる。

⇒さて、その個々の存在はたえず変化し生滅するが、

⇒それの「ありかた」としての「感受されてあること一般」は変化しないものではなかろうか。

⇒すなわち法としての「受」はより高次の領域において有るはずである。

⇒存在はつねに時間的に存するが、

⇒法は「それ自身の本質(自相:じそう)を持つ」ものとしてより高次の領域において有るから、

⇒超時間的に妥当する。

⇒かくして法は有る、すなわち実在する、とされた。

⇒したがって「一切有」という場合の「あり」はまさしく漢字の「有」の示すように「がある」の意味である。

⇒これを要約すてれば、初期仏教における「・・であるありかた」としての法が、

⇒有部によって「・・・であるありかたが有る」と書き換えられたのである。

⇒「である」(essentia)から「がある」(existentia)へ、

⇒essentiaからexistentiaへと論理的に移っていったのが、

⇒法有(説一切有部)の立場を成立する論理的根拠である。

◆一方、『中論』における否定の論理

・実念論的思惟の排斥

⇒けっして従前の仏教のダルマ(法)の体系を否定し破壊したのではなく、

⇒概念を超越的実在と解する傾向を排斥したのである。

⇒「であること」(essentia)を、

⇒より高い領域における「があること」(existentia)とみなして実体化することを

⇒防いだのである。

◆不断不常を主張し合う<法有(説一切有部)>と<法空(中観派)>

元来ブッダは

仏教以外の諸派の説を

断または常の見解に隋するものとして排斥した。

かりそめにも仏経徒たるものは

けっして断滅と常住との偏見を持つことは立場上許されない。

すなわちいかなる個人存在もまたいかなる事物も

永久に存在する(常住)と考えてはならない。

また反対にただ消え失せてしまうだけである(断滅)と考えてはならない。

この両方の見解はともに排斥されねばならない。

「不断不常」は仏教徒にとっては絶対の真理である。

・しかしながら有部(説一切有部)のように

⇒ダルマ(法)を独立の実体とみなし、

⇒これが過去現在未来の三世に恒有であるならば、

⇒著しく集積説に近くなるから、

⇒これははたして「不断不滅」を説いたブッダの最初の思想に忠実であるといいうるのであろうか。

・有部と対立する学派であった経部(上座部仏教の一派)の主張

⇒すでにこの点に着目して、もしも説一切有部が主張するような「三世実有法体恒有」の説を許すならば、

⇒常住という理論的欠点に隋するのではないか、といって有部を攻撃している。

・有部の反論

⇒ダルマ(法)それ自体(法体)は恒有するけれども、

⇒「世を経」から、すなわち過去現在未来という時間的規定を受けるから

⇒「常住」の理論的欠点には陥らない、といって極力弁解している。

⇒しかしならが依然として有部にはこの弱点がつきまとっている。

・ナーガールジュナの主張

⇒まさしくこの弱点を突いたのである。

⇒法有(説一切有部)の立場の人は極力自己の説が「断」または「常」の理論的欠点に陥らないということを証明しているのに対して、

⇒ナーガールジュナは、たとえ相手がそのように証明するにしてもやはり「断」と「常」との理論的欠点に陥るといって攻撃している。

⇒たとえば第一七章第一七詩において「法有」の立場に立つ人々は、

⇒「そうして心から個人存在の連続が〔起こり〕。

⇒また個人存在の連続から果報の生起が有り、果報は業に基づいているから、断でもなく、また常でもない」といいい、また第二〇詩において、

⇒「仏によって説かれた<業が消失しないという原理>は、

⇒空であって、しかも断絶ではなく、輪廻であってしかも常住ではない」と説いているのに対して、

⇒ナーガールジュナは

⇒「何故に業は生じないのであるか。それは本質をもたいないもの(無自性)であるからである。

⇒またそれが不生であるが故に(生じたものではないから)、滅失することはない」(第二一詩)と答えている。

⇒その意味は、仏<業が果報を受けないで消失することはないという原理>を説いたとしても、

⇒それは業が本体のないもの(無自性)であるから不生なのであり、

⇒したがって不滅(不失)であるというのであり、

⇒相手(正量部:上座部仏教の一派)の理解するような意味ではないというである。さらに次の第二二詩によると、

⇒「もしも業がそれ自体として(自性上)存在するならば疑いなく常住であろう。

⇒また業は作られたものではないことになるであろう。

⇒何となれば常住なるものは作られることがないからである」と答え、

⇒以下さらに反駁(はんぱく)を続けているが、要するにナーガールジュナは

⇒業がそれ自体(自性上)有るならば、「常住」という理論的欠点に陥るが、

⇒業が自体の無いもの(無自性)であるからこそ、「常住」という理論的欠点に陥らないと主張している。

⇒また第二一章第一五詩において法有の立場の人が、

⇒「有〔の立場〕を承認している人にとっては、

⇒断滅ということも無いし、また常住ということも無い。

⇒〔われわれの〕この生存というものは結果と原因との生起、消滅の連続であるからである」と主張するのに対して、

⇒ナーガールジュナは、

⇒「もしも結果と原因との生起と消滅との連続が生存であるならば、

⇒消滅がさらに生ずることは無いから、原因の断滅が隋(したが)い起こる」(第二一章第一六詩)

・「断滅」に堕ったとして論破

⇒<法有(説一切有部)>の立場も<法空(中観派)>の立場も共に、

⇒「不断不常」を真の仏教であるとみなして、

⇒自己の説においては断常の理論的欠点が無いことを互いに主張し合っている。

⇒どちらがブッダの真理に近いかという問題に関しては、なお独立の研究を要するが、

⇒ナーガールジュナによれば、

⇒実有なる法(ダルマ)を認めようとすると

⇒それが存続すれば「常住」という理論的欠点に隋し、

⇒滅すれば「断滅」という理論的欠点に陥るから、

⇒法有(説一切有部)の立場においては「不断不常」ということは不可能である。

⇒反対にダルマ(法)が実体の無いもの(無自性)であるからこそ「不断不常」といいうる、と解するのである。

⇒すなわち、一、異、去、来、生、滅を論破したように「断」「常」を論破したのではなく、

⇒「不断不常」であると自ら称する相手の説を、

⇒実は「断常」に陥ったものであるとして、それを論破したのであるから、

⇒他の「論難」(破邪)の論法とは幾分内容を異にしている。

注)他の「論難」(破邪):「八不(はっぷ)」

「不生、不滅、不常、不断、不一、不異、不来、不去」という八種の否定である。

■大乗仏教の『空』の観念

もろもろの事象が

相互依存において成立しているという理論によって

空(śūnyatā:シューニャター)の観念を基礎づけた。

◆空(śūnyatā)とは

・その語源

⇒「膨れ上がった」「うつろな」という意味である。

⇒「膨れ上がった」ものは中が「うつろ(空)」である。

⇒数学においてゼロと呼んでいる小さな楕円形の記号は

⇒サンスクリット語ではシューニャ(śūnya)と呼ばれる。

⇒それが漢訳仏典では「空」と訳されているのである。

・大乗仏教、とくにナーガールジュナを祖とする中観(ちゅうがん)派の哲学者の主張

何ものも真に実在するものではない。

あらゆる事物は

見せかけだけの現象にすぎない。

その真相についていえば空虚である。

その本質を「欠いて」いるのである

(śūnya:・・を欠いているという意味に用いられる)。

無も

実在ではない。

あらゆる事物は

他のあらゆる事物に条件づけられて起こるのである。

空(śūnyatā)というものは

無や断滅ではなくて

肯定と否定、有と無、常在と断滅というような

二つのものの対立(二項対立)を離れたものである。

したがって、あらゆる事物の依存関係(relationality)に外ならない。

◆ナーガールジュナの出現

・ナーガールジュナの思想の根本は

⇒この「空(śūnyatā)」の思想である。

⇒すでに大乗仏教の般若経典の中に空観(くうがん)ということが述べられていたが、

⇒それの発展したものである。

⇒般若経典は膨大なものであるが、その中では、ただ、空ということが高らかに強調され、繰り返されている。

⇒しかし、それを理詰めに論議するようなことはなかった。

⇒ところが、後に空の思想を積極的に理論的に説明する人々が現れてきた。

⇒その発端となったのが、ナーガールジュナである。

⇒ナーガールジュナが空の思想を理論的に基礎づけた。

⇒大乗仏教とよばれるものは、みな彼から出発したのである。

⇒そのため、日本では、彼は南都六宗・天台・真言の「八宗の祖師」と仰がれている。

⇒のちの仏教のいろいろな思想は、彼に負うところが非常に多い。

■大乗仏教の思想

◆概略

・紀元100年前後(A.D.100)の仏教界において、

⇒伝統的保守的仏教が圧倒的に優勢な社会勢力をもっていたが、

⇒一般民衆ならびにその指導者であった説教師の間では新たな宗教運動が起こりつつあった。

⇒それがいわゆる大乗仏教である。

⇒これに対して旧来の伝統的・保守的仏教は一般に小乗仏教(上座部仏教)と呼ばれているが、

⇒それは大乗仏教の側から投げつけた貶称(へんしょう)であって、旧来の仏教諸派はそのようには称していない。

⇒旧来の諸派は自ら仏教の正統派を以て任じ、大乗仏教を無視していた。

・両者の特徴(相違):その1

⇒旧来の諸派は

⇒たとえ変容されていたとしても、歴史的人物としてのゴーダマ(釈尊)の直接の教示に近い聖典を伝えて、伝統的な教理をほぼ保存している。

⇒大乗仏教は

⇒全然あらたに経典を創作した。

⇒そこに現れる釈尊は、

⇒歴史的人物というよりもむしろ理想的存在として描かれている。

・両者の特徴(相違):その2

⇒旧来の仏教諸派は

⇒国王・藩候・富豪などの政治的・経済的援助を受け、広大な荘園を所有し、その社会的基盤の上に存立していた。

⇒社会的勢力を有し、莫大な財産に依拠し、ひとり自ら身を高く侍し、自ら身を潔しとしていたために、その態度はいきおい独善的・高踏的であった。

⇒かれらは人里離れた地域にある巨大な僧院の内部に居住し、静かに瞑想し、座禅を修し、煩瑣(はんさ)な教理研究に従事していた。

⇒大乗仏教は

⇒少なくとも初期の間は、民衆の間からもり上がった宗教運動であり、荘園を所有していなかった。

⇒そうし「国王・大臣に近づくなかれ」といって権力者に阿諛(あゆ)することを諫め、その信仰の純粋にして清きことを誇りとした。

⇒また富者が寺塔を建立し莫大な富を布施することは非常に功徳の多いことであるが、

⇒しかし経典を読誦・書写し信受することほほうが、比較にならぬほどの功徳が多いといって、経典の読誦を勧めている。

⇒一方、大乗仏教は旧来の仏教諸派の生活態度をいたく攻撃した。

⇒彼らの態度は利己的・独善的であるといって軽視し、「小乗」という貶称を与え、自らを利他行を強調した。

◆利他行の実践と諸仏・菩薩への信仰

・大乗仏教では慈悲の精神に立脚

⇒生きとして生きるもの(衆生)すべてを苦から救うことを希望する。

⇒自分が彼岸の世界に達する前に、まず他人を救わなければならぬ。

⇒かかる利他行を実践する人を菩薩(Bodhisattva:ボーディサットヴァ)と称す。

⇒出家したビク(修行者)でも、在家の国王・商人・職人などでも、

⇒衆生済度の誓願(悲願)を立てて、それを実践する人はみな菩薩である。

・慈悲に基づく菩薩行は

⇒理想としては何人も行わねばならぬものであるが、

⇒一般の凡夫(ぼんぶ)にはなかなか実践しがたいっことである。

⇒そこで他方では、諸仏・諸菩薩に帰依し、その力によって救われ、

⇒その力にあずかって実践を行うことが説かれた。

⇒したがって信仰の純粋なるべきことを強調し、信仰の対象としては、

⇒ブッダ(釈尊)をますます超人的なものとして表象された。

⇒大乗仏教においては、

⇒三世十万にわたって無数に多くの諸仏の出世および存在を明かすに至った。

⇒諸仏の中でも阿閦仏(あしゅくぶつ)、阿弥陀仏、薬師如来などがとくに熱烈な信仰を受けた。

⇒また菩薩も超人化されて、その救済力が強調された。

⇒弥勒菩薩・観世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩などはとくにその著しいものである。

⇒かれらは衆生を救うためには種々なる身を現じてこの世に生まれてくる。

⇒そうして衆生に対する慈悲のゆえに自らはニルヴァーナ(悟りの境地、涅槃)に入ることもない。

・諸仏、菩薩に対する信仰が高まるにつれて

⇒それらの身体を具体的なかたちで表現してそれを崇拝したいという熱望が起こり、多数の仏像および菩薩像が作製された。

⇒中央インドのマトゥラー市と西北インドのガンダーラ地方とが仏像製作の中心地であった。

⇒前者はアショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)以来のインド国粋美術の伝統に従っているが、

⇒後者にはカニシカ1世(144年~171年)時代のギリシャ美術の影響がいちじるしい。

出典:左図)https://butsuzou.themedia.jp/posts/7751439/ 右図)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99

出典:左図)https://butsuzou.themedia.jp/posts/7717652/ 右図)https://www.louvre-m.com/collection-list/no-0010 下図)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99

・大乗仏教の教化方法

⇒当時の民衆の精神的素質あるいは傾向に適合するようなしかたにたよらねばならなかった。

⇒そこで仏・菩薩を信仰し帰依するならば

⇒多くの富や幸福が得られ、無病息災となると説いている。

⇒特に注目すべきこととしては、教化の重要な一手段として咒句(じゅく:まじない:陀羅尼)を用いた。

⇒かかる教化方策は非常な成功を収めた。

⇒しかし同時に大乗仏教がのちに堕落するに至った遠因をここにはらんでいた。

⇒初期の大乗仏教徒はいまだ整った教団の組織を確定していなかったし、

⇒細密な哲学的論究を好まなかった。

⇒むしろ自分らの確固たる信念とたぎりあふれる信仰とを華麗巨大な表現もって息もつかずに次から次へと表明し、その結果成立したものが大乗経典である。

・大乗経典は、

⇒それ以前に民衆の間で愛好されていた仏教説話に準拠し、あるいは仏伝から取材し、

⇒戯曲的構想を取りながら、

⇒その奥に深い哲学的意義を寓せしめ、

⇒しかも一般民衆の好みに合うように作製された宗教的文芸作品である。

注)陀羅尼(だらに):サンスクリット語で「dhāraṇī」と呼ばれ、仏教の呪文やマントラに相当する。陀羅尼は、特定の言葉や句を繰り返し唱えることで、精神的な保護や加持(かじ)を求めるためのもの。以下に、陀羅尼のいくつかの重要な側面について

陀羅尼の種類

- 護摩陀羅尼(ごまだらに): 精神的な護りを求めるために唱える陀羅尼。

- 消災陀羅尼(しょうさいだらに): 災難や悪運を除くために用いられる陀羅尼。

- 増益陀羅尼(ぞうやくだらに): 富や知識などの増益を願うための陀羅尼。

- 愛染陀羅尼(あいぜんだらに): 人間関係や愛情を改善するために唱える陀羅尼。

陀羅尼の役割

- 精神的な保護: 陀羅尼を唱えることで、精神的な保護や加持が得られると信じられている。

- 修行の補助::仏教の修行者が瞑想や儀式の一環として陀羅尼を唱え、心を集中させ、精神的な成長を促す。

- 願望成就:陀羅尼は、願望の成就や悪運の排除、健康の増進などを目的としている。

陀羅尼の歴史

陀羅尼は、仏教がインドから他の地域に広がる際に、特に中国や日本などの大乗仏教圏で発展した。これらの地域では、陀羅尼が経典や儀式の一部として広く受け入れられた。

◆般若経典における空観

・空観とは

⇒一切諸法(あらゆる事物)が空であり、それぞれのものが固定的な実体を有していない、と観ずる思想である。

⇒すでに原始仏教において、

⇒世間は空であると説かれていたが

⇒例えば「常に心に念じて、【何もかを】アートマン(我)なりと執する見解を破り、世間を空であると観察せよ。そうすれば死を度(わた)るであろう」(スッタニパータ1119)

⇒大乗仏教の初期につくられた般若経典では

⇒その思想を受けてさらに発展せしめ、大乗仏教の基本的教説とした。

⇒般若経典としては『大般若波羅蜜多経』(600巻、玄奘訳)は一大集成書であるが、『般若心経』、『金剛(般若)経』、『理趣経(りしゅきょう)』などはとくに有名である。

⇒当時、説一切有部(せついっさいうぶ)などのいわゆる小乗諸派(上座部仏教)が

⇒法の実有(じつう)を唱えていたのに対して、

⇒それを攻撃するために特に否定的にひびく<空>という語を

⇒般若経典は繰り返し用いたのであろう。

⇒それによると、われわれは固定的な「法」という観念を懐(いだ)いてはならない(『金剛経』)。

⇒一切諸法は空である。

⇒何となれば、一切諸法は他の法に条件づけられて成立しるものであるから、

⇒固定的・実体的な本性を有しないものであり、

⇒「無自性(むじしょう)」であるから、

⇒本体をもたないものは空であるといわねばならぬからである。

⇒そうして、諸法が空であるならば、

⇒本来、空であるはずの煩悩などは断滅するというこも、

⇒真実には存在しないことになる(『金剛経』)。

⇒かかる理法を体得することが無上正等覚(むじょうしょうとうがく:悟り)である。

⇒そのほかに何らかの無上正等覚(悟り)という別なものは存在しない。

⇒実践はかかる空観に基礎づけられたものでなければならない。

⇒たとえば『金剛(般若)経』の第10節では、

⇒「まさに住するところなくしてその心を生ずべし」(「応無所住而生其心」)と説いている。

⇒菩薩は無量無数無辺の衆生を済度(さいど)するが、

⇒しかし自分が衆生を済度するのだ、と思ったならば、それは真実の菩薩ではない。

⇒かれにとっては、救う者も空であり、救われる衆生も空であり、救われて到着する境地も空である。

⇒また身相(身体的特徴)をもって仏を見てはならない。

⇒あらゆる相はみな虚妄であり、もろもろの相は相に非ず、と見るならば、すなわち如来を見る。

⇒かかる如来には所説の教えがない。

⇒教えは筏のようなものである。衆生を導くという目的を達したならば捨て去られる。

⇒かかる実践的認識を智慧の完成(般若波羅蜜多)と称し、

⇒与える(布施)・いましめをまもる(持戒)・たえしのぶ(忍辱/にんにく)、つとめはげむ(精進)、静かに瞑想する(禅定)という五つの完成を併せて<六つの完成>(六度、六波羅蜜多)と称する。

◆在家仏教運動

・空観からの論理的必然的な結論

⇒輪廻とニルヴァーナとはそれ自体としては何ら異ならぬものである、と教えられた。

⇒しからばわれわれの現実の日常生活がそのまま理想的境地として現わし出されねばならぬ。

⇒理想の境地はわれわれの迷いの生存を離れては存在しえない。

⇒空の実践としての慈悲行は

⇒人間生活を通じて実現される。

⇒この立場を徹底させると、ついに出家生活を否定して在家の世俗生活の中に仏教の理想を実現しようとする宗教運動が起こるに至った。

⇒その所産としての代表的経典が『維摩詰所説経(ゆいまきつしょうせつきょう)』である。

⇒そこにおいては維摩詰という在家の資産者(居士(こじ))が主人公となっていて、

⇒出家者たる釈尊の高足の弟子たちの思想あるいは実践修行を完膚なきまでに論難追及してかれらを畏縮せしめ、

⇒その後に真実の真相を明かしてかれらを指導するという筋書きになっている。

⇒その究極の境地はことばでは表示できない「不二の法門」であり、

⇒維摩はそれを沈黙によって表現したという。

⇒在家仏教の運動の理想は、

⇒やや後代に現れた『勝鬘経(しょうまんきょう)』のうちにも示されている。

⇒それは、釈尊の面前において国王の妃である勝鬘夫人(しょうまんぶにん)が諸問題について大乗の法を説くが、釈尊はしばしば賞賛の辞をはさみつつ、その説法を是認するという筋書きになっている。

注)仏教受容の最初期の聖徳太子の立ち位置(認識)

・「勝鬘経」「維摩経」「法華経」の三教を選んで注釈(解説書=三教義疏)した姿勢

世俗生活を肯定する立場から三教を選定し、注釈をした。

太子はいうまでもなく、摂政という最高政治に携わる世俗の人であり、

人間が生きていくうえの倫理の指針として、また統治の根本原理として

仏教を採択したのである。

したがって仏教の理想は

僧侶(出家)によって実現されるだけではなく、

社会的な実践課題でなければならなかった。

■「維摩経」の「第三章 弟子」に注釈(維摩経義疏)して、

「山としてかくれなければならない山はなく、世として避けなければならない世はない。・・・

汝らは、彼此といった差別の心から、世俗を捨てて山にかくれ、かえって身心を迷いの世界に現している」といい、

「維摩経」のテーマはこうである。

釈尊の弟子たちが維摩のところに行くと、いろいろ質問されてやっけられる。

そして自分の至らぬことを悟らされる。

最後に維摩が本当の教えを説く。

そして、最後のぎりぎりの境地まで達すると、

黙然無言(もくねんむごん)であったというのである。

文殊菩薩は最高の真理というのは言葉では説かれないもので、「文字もなく説もなし」という。

そして維摩さん、あなたはどう考えですかといって促すと、

維摩はただじっと座って黙然無言であった。

文殊は「言葉にはいえない」ということを言葉に出していってしました。

ところが維摩は身をもって体現している。無言の行を行っている。

「話してはいけない」といったとすると、これはも無言を破ってしまったことになる。

維摩はこの無言を実践して、

絶対の真理というものは概念化を超えたところにあるもので

対立の彼方にあるということを表現しているのである。

・対立を超えたということになると

世俗の世界の外に宗教があるとすると、もうそこに対立を認めたことになる。

世俗と宗教、俗なるものと聖なるものと対することになる。

対立していることにおいて、宗教的な聖なるものは絶体ではない。

もしも本当の絶対であるならばすべてを含んだものでなければならない。

すると宗教の真理の境地というものは世俗の彼方にあるものではなく、

われわれが毎日起きて顔を洗い、ご飯をいただき、茶を喫し、歩いて出かける、

この平凡な日常生活の中に偉大な真理があるわけで、

それを超えたところに宗教の境地があると思ってはならない。

だから、維摩居士は世俗の長者なのである。出家した僧ではない。

・普通であると、僧が信者に向かって教えを説くのであるが、

「維摩経」のテーマはまったく逆である。

その筋書は、世俗人である維摩が、

出家者である僧たちに教えを説いて聞かせるということである。

これは世俗の宗教、在家仏教の主張である。

聖徳太子は、ここに思いを馳せた。

聖徳太子の生涯を見ると、

太子は出家した僧ではなく、あくまでも世俗の政治家として天皇を補佐したのである。

その理論的根拠がここにある。

■勝鬘経(しょうまんぎょう)義疏(ぎしよ)

・如来蔵:tathāgata-garbha:タターガタ・ガルバ

聖徳太子は人間の現実を成立せしめる根底として「勝鬘経(しょうまんぎょう)」の説く「如来蔵」の概念を採用し想定していた。

如来蔵は如来の母胎という意味である。

生きとして生けるものは、いつかは如来すなわち仏となりうるものであるが、

しかし煩悩の汚れにまつわられていて、仏となりうる本性が現れていない。

だが仏となりうる可能性を否定することはできない。

汚れにまつわられている状態のうちにある真実そのもの<在纒位(ざいでんい)の法身(ほつしん)>を「如来蔵」と呼ぶ。

これは「勝鬘経(しょうまんぎょう)」その他の経典に説くところであるが、

聖徳太子は、この概念を自分の思想の根幹にすえたのである。

◆『華厳経』における菩薩行の強調とその趣旨

・現象界の諸事象が

⇒相互に密接に連関しているという。

⇒いわゆる事事無碍(じじむげ)の法界縁起(ほつかいえんぎ)の説に基づいて菩薩行を説く。

⇒菩薩の修行には自利と他利との二方面があるが、

⇒菩薩にとって、衆生済度(しゅじょうさいど)ということが自利であるから自利即利他である。

⇒この経の十地品(じゅうじぼん)では、

⇒菩薩の修行が進むにしたがって心の向上する過程を十地(十種の段階)に分けて説く。

⇒また入法界品(にゅうほっかぼん)のうちでは、

⇒善財童子の求道という中心の筋書きが注目されるべきである。

⇒かれは菩薩心を起こして、菩薩行を完全に知らんがために南方に旅して五十三人のもとを訪ね教えを乞い、最後に普賢菩薩の教えを受けて究極の境地に到達する。

◆華厳経の法界縁起の思想と『中論』が主張する縁起

・両者非常に類似している。

⇒法界縁起の説においては

⇒有為法・無為法を通じて一切法が縁起していると説くのであるが、

⇒その思想の先駆を『中論』のうちに見出す事ができる。

⇒中国の華厳宗は一切法が相即円融(そうそくえんゆう)の関係にあることを主張するが、

⇒中観派の書のうちにもその思想が現れている。

⇒「一によって一切を知り、一によって一切を見る」といい、

⇒また一つの法の空は一切法の空を意味するとも論じている。

⇒(チャンドラキールティの詿解『プラサンナパダー』28ページ)

⇒「一つのものの空を見る人は、一切のものの空を見る人であると伝えられている。

⇒一つのものの空性は、一切の空性にほかならない」

⇒(アーリヤデーヴァ『四百論。第八章・第十六章』)

⇒「中観派は、一つのものの空性を教示しょうと欲しているのと同様に、一切のものの空性も教示しようとしているのである」

⇒(チャンドラキールティの詿解『プラサンナパダー』127ページ)

・一と一切とは別なものではない

⇒極小において極大を認めることができる。

⇒極めて微小なるものの中に全宇宙の神秘を見出しうる

⇒各部分は全体的連関の中における一部分にほかならないから、

⇒部分を通じて全体を見ることができる。

⇒『中論』のめざす目的は全体的連関の建設であった。

⇒このように解するならば『中論』の説く縁起と華厳宗の説く縁起は

⇒いよいよもって類似していることが明らかである。

⇒従来、華厳宗の法界縁起説は全くシナにおいて始めて唱え出されたものであり、

⇒縁起という語の内容を変化させ、

⇒時間的観念を離れた相互関係の上に命名したした、と普通解釈されてきたが、

⇒しかし、華厳宗の所説は

⇒すでに三論宗の中にも認められるのみならず(「三論玄義」八三枚左)、

⇒さかのぼつて『中論』のうちに見出しうる。

⇒『中論』の縁起説は華厳宗の思想と根本においてはほとんど一致するといっていい。

⇒ただ華厳宗のほうが一層複雑な組織を立てている点が相違するのみである。

⇒賢首(げんじゅ)大師法蔵には『十二門論宗致義記』があるほどであり、

⇒また日照三蔵からも教えを受けたというから、ナーガールジュナ(龍樹)』からの直接の思想的影響も十分に考えられる。

⇒法界縁起の説がはたしてどれだけナーガールジュナの『中論』その他の著書の影響を受けているかということは

⇒独立な研究問題であるが、

⇒両者の間に内面的な密接な連絡があったことは否定できないと思われる。

注)華厳経の法界縁起の思想:この思想は、すべての存在が相互に繋がっているという考えに基づいている。具体的には、すべてのものが「法界」という一つの大きな繋がりの中にあるということ。

この思想は、個々の存在が孤立しているのではなく、すべてが相互に依存し合っているという仏教的な視点を強調している。このようにして、法界縁起は、人々が他者や自然との関係をより深く理解し、共感を持つことを促す。

華厳経の教えは、この法界縁起の思想を通じて、人々が自己の内面的な成長と外部の世界との調和を追求することを目指している。

注)『華厳経』の教理

『華厳経』の教理の特色は、第一に人間には仏性があり、仏になるとしたこと。第二に、ブッダが悟った真理は「縁起」から見た世界にあるとしたこと。第三は、宇宙は多様な要素がすべて相互にネットワークしあって、秩序をつくりあげているとしたことにある。

松岡正剛『情報の歴史を読む』(NTT出版)p,21

出典:https://1000ya.isis.ne.jp/1700.html (松岡正剛の千夜千冊 1700夜)

注)華厳(けごん)とは:仏教の一派であり、大乗仏教の一つである華厳宗の教え。華厳経(けごんきょう)という経典に基づいており、その教えは「大宇宙の真理」や「仏性の普遍性」を強調している。

「ヴァイローチャナ・ブッダ」という仏が本尊として示されている。「ヴァイローチャナ・ブッダ」を、「太陽の輝きの仏」と訳し、「毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)」と音写される。毘盧舎那仏は、真言宗の本尊たる大日如来と概念的に同一の仏である。

陽光である毘盧舎那仏の智彗の光は、すべての衆生を照らして衆生は光に満ち、同時に毘盧舎那仏の宇宙は衆生で満たされている。これを「一即一切・一切即一」とあらわし、「あらゆるものは無縁の関係性(縁)によって成り立っている」ことで、これを法界縁起と呼ぶ。

【華厳の考え方の特徴】

- 大宇宙の真理:華厳経は、宇宙の全てが仏性を持ち、すべてのものが仏であると説いている。この考え方は、すべての存在が相互に関連し合い、一つの大きな仏性の体系の一部であるというもの。

- 仏性の普遍性:すべての人間や物質は仏性を持っており、その仏性を開花させることができるとされている。この考え方は、すべてのものが悟りを得る可能性を持っていることを示唆している。

- 無量義:華厳経は、宇宙の無限性や無量義を強調している。すべてのものが無限に存在し、無限に変化するという教え。

- 絶対平等:すべての存在は絶対平等であり、差別や優劣の概念は存在しない。すべてのものが平等に存在し、平等に尊重されるべきだとされている。

華厳の考え方は、宇宙の真理や仏性の普遍性を強調し、すべての存在が平等であり、無限に変化するという深い教えを持っている。

注)龍樹の『中論』において、「空」(Śūnyatā)と「縁起」(Pratītyasamutpāda)の関係

空の概念

- 空(Śūnyatā): 物事が固定された本質(自性)を持たないことを意味する。つまり、すべての存在は独立して存在するわけではなく、他のものとの関係性の中でのみ存在する。

縁起の概念

- 縁起(Pratītyasamutpāda): 「因縁生起」とも訳され、すべての現象が原因と条件に依存して生起することを指す。これは、物事が他の物事との関係性によって存在するという教え。

空と縁起の関係

- 相互依存性:空は、物事が自らの力だけで存在するのではなく、常に他のものとの関係によって存在していることを示す。縁起も同様に、すべての現象が他の現象と相互に依存し合っていると説きく。

- 無自性(むじしょう): 縁起の理解は、物事が無自性であることを説明する。すべての現象は、固定された本質を持たないため、空であるとされる。これにより、縁起と空は一体のものと理解される。

- 中道の教え:龍樹は、『中論』において中道の教えを強調し、空と縁起の関係を通じて、存在と非存在の極端を避ける中道を説いた。つまり、物事が実体を持たないという空の教えと、それらが相互に依存して生起するという縁起の教えを統合することで、中道が実現されます。

- 無分別智:縁起の理解は、物事を分別する知識を超える智慧(無分別智)を生み出します。これにより、執着や偏見から解放され、真実の理解に到達することができる。

龍樹の『中論』は、空と縁起の関係を通じて、仏教の深遠な教えを体系的に解説し、多くの仏教哲学者に影響を与えた。

注)空海密教:法蔵や澄観の華厳思想を母体としていることは、誰もが知っていることであるはずなのに、あまり十全に議論されてはいない。

私はそのことが気になって『空海の夢』の第二六章に「華厳から密教に出る」というささやかな解読を試みた。

空海が長安に入ったのは三一歳のときだった。西明寺に入ってみると、すでに三十年前からそこにいる日本僧永忠が華厳にやたらに詳しいことに驚いた。聞けば、カシミール僧の般若三蔵という老僧が六年前に『四十華厳』を漢訳したばかりだという。そこで空海は醴泉寺にいた般若三蔵のところに通う。また、宗密というすこぶる鋭利な華厳僧がいて、すでに新たな宗教人間哲学ともいうべき『原人論』を綴ったという。宗密は空海のわずか四歳年上の者だった。空海はこれらの人々の成果を懸命に学習しつつ、その淵源が澄観という華厳の大立者に発していることを知る。 その澄観は六六歳になっていた。のちの華厳宗第四祖である。

このような日々をおくりつつ、空海は澄観から出た宗密が新しい宗教哲学を創造しようとしているのに愕然となり、これに勝る宗教哲学を構想しようとしたはずである。構想の母体は華厳思想におくしかないようにおもわれた。それほど華厳思想はすばらしい出来栄えになっていた。

が、その脱出口はどこなのか、どうやら宗密は華厳から禅の方向に転出しようとしているらしい。

空海はその方向を採用したいとは思わない。むしろ新たな密教動向に賭けたいと決意する。

それこそが恵果の金胎両部のマンダラ密教哲学だった。

空海は華厳と密教をまったく新しく統合編集してしまうことに賭けたのである。

上記出典: https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/seigo/18.html (松岡正剛)

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

◆浄土教

・一部の大乗教徒は

⇒現世を穢土(えど)であるとして、彼岸の世界に浄土求めた。

⇒阿閦仏(あしゅくぶつ)の浄土たる東方の妙喜国、弥勒菩薩の浄土である上方の兜率天(とそつてん)などが考えられ、

⇒これらの諸仏を信仰することによって来世にはそこに生まれことができると信じていたのである。

⇒後世もっとも影響が大きかったのは阿弥陀仏の浄土である極楽世界の観念である。

⇒阿弥陀仏の信仰は当時の民衆の間に行われ、諸大乗経典の中に現れているが、とくに主要なものは次の浄土三部教である。

⇒『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』二巻 漕魏、康僧鎧(こうそうがい)訳

⇒『仏説観無量寿経』一巻 宗、畺良耶舎(きょうりょうやしゃ)訳

⇒『仏説阿弥陀経』一巻、後秦、鳩摩羅什(くまらじゅう:クマーラジーヴァ)訳

⇒浄土経典は

⇒五濁悪世(ごじょくあくせ)の衆生のために釈尊が阿弥陀仏による救いを説いた経典であるということを標榜している。

⇒阿弥陀仏とは原語音訳の省略であって、その意味を訳して無量寿仏(mitāyus:アミターユス)または無量光仏(Amitābha:アミターバ)という。

⇒阿弥陀仏は過去世には法蔵比丘という修行者であったが、

⇒衆生済度の誓願(四十八願)を起こして、長者・居士・国王・諸天などとなって無数の衆生を教化し諸仏を供養して、ついにさとりを開いた。

⇒この世界から西方に向かって

⇒十万億の仏国土を過ぎたところに極楽浄土があり、かの仏は現にそこにまいまして法を説いている。

⇒そこには身心の苦がなく、七宝より成る蓮池がり、美しい鳥の鳴声が聞え、天の音楽が奏せられている。

⇒阿弥陀仏に心から帰依する者は、その極楽世界に生まれることができる。

⇒この仏が過去世に修行者であったときに立てた四十八の願のうちの第十八願に、

⇒「もしわれ(未来の世に)仏となることを得んに、十万の衆生が至心に信じねがって、わが国に生まれんと欲し、乃至十たび念ずるも、もし(わが国に)生ぜずんば、われは正覚(しょうがく)を取らじ(仏とはならず)」と誓ったが、

⇒いまや仏となりたもうたから、仏を念ずる人は必ず救われるはずであるというのである。

⇒善男子(ぜんなんし)あるいは善女人(ぜんにょにん)が無量寿仏の名号を聴聞し、心に念ずるならば、その人の臨終に当たって無量寿仏は声聞および菩薩の聖衆(しょうじゅ)をつれてかれの前に立つ(来迎)。

⇒そこで現世の意義が後代の浄土教では大いに問題となるが、

⇒すでに経典の中で六度の実践が強調されている。

注)浄土教における六度の実践の特徴

浄土教では、特に阿弥陀仏への信仰と念仏の唱和が中心となる。以下に、浄土教の文脈における六度の実践について説明する。

- 布施:物質的な布施に加えて、念仏を通じて他者への精神的な支援を行うことが重視される。

- 持戒:浄土教でも戒律を守ることは重要ですが、特に念仏を日々の生活の中で実践し、他者とともに阿弥陀仏の浄土を目指すことが強調されている。

- 忍辱:他者に対する寛容と慈悲の心を持ち、困難な状況でも念仏を唱え続けることが強調される。

- 精進:念仏の実践を絶え間なく続けることが、浄土教の修行者にとっての精進となる。

- 禅定:瞑想や集中は重要ですが、浄土教では念仏そのものが瞑想行為としての役割を果たす。

- 智慧:阿弥陀仏の誓願と浄土の教えを深く理解し、信仰を通じて智慧を得ることが目指される。

浄土教の六度の実践は、阿弥陀仏の慈悲と誓願に基づき、信仰と念仏を中心に据えた修行法。これにより、修行者は自らの浄土への往生を確信し、他者にもその道を示すことができる。

⇒出典:https://www.byodoin.or.jp/learn/history/

◆一乗思想と久遠(くおん)の本仏の観念

・大乗仏教徒は

⇒小乗仏教徒を極力攻撃しているけれども、

⇒思想史的現実に即していうならば、仏教の内の種々の教説はいずれもその存在意義を有するものであるといわねばならない。

⇒この道理を戯曲的構想と文芸的形式をかりて

⇒明確に表現した経典が『法華経』である。

⇒『法華経』はとくにクマーラジーバヴァ(鳩摩羅什)訳『妙法蓮華経』八巻によって有名であるが、

⇒その前半十四品(迹門:しゃくもん)においてはただ声聞乗(しょうもんじょう:釈尊の教えを聞いて忠実に実践すること)・縁覚乗(えんがくじょう:ひとりでさとりを開く実践)・菩薩乗(自利利他をめざす大乗の実践)の三乗が一乗に帰するということを、非常に力強く主張している。

⇒従来これらの三乗は、一般に別々の教えとみなされていたが、それは皮相の見解であって、いずれも仏が衆生を導くための方便として説いたものであり、

⇒真実は一乗法あるのみである、という。

⇒また、一つの詩句(一偈:いちげ)を聞いて受持せる者、塔や舎利(遺骨)や仏像を礼拝する者、否、戯れに砂で塔を造る真似をし、爪で壁に仏像を書いた幼童でさえ、仏の慈悲に救われる。

⇒仏の慈悲は絶対である、という。

・種々の教えがいずれも存在意義を有するのは何故

⇒それらは肉身の釈尊の所説ではない。

⇒それらを成立せしめる根源は、

⇒時間的・空間的限定を超えていながらしかもその中に開顕し来る絶対者・諸法実相の理にほかならない。

⇒これが久遠(くおん)の本仏である。

⇒世間の一切の天・人は釈迦如来がシャカ(釈迦)族から出家し、修行してさとりを開き、八十歳で入滅したと考えているが、

⇒実は釈尊は永遠の昔にさとりを開いて衆生を教化しているのであり、常住不滅である。

⇒人間としての釈尊はたんに方便のすがたにほかならない。

⇒仏の本性に関するかかる思索を契機として、その後仏身論が急速に展開するに至った。

⇒また『法華経』の宥和的態度はさらに発展して、

⇒『大薩遮尼乾子所説経(だいさつしゃにけんじしょせつ共)』や『大般涅槃経(だいはつ涅槃経)』においては、仏教外の異端説にもその存在意義を認めるに至った。