■『中論』の中心思想としての縁起

◆<中道>か<二諦>か

・『中論』の中心思想をどこに求むべきか

⇒学者によって種々に説が異なるであろうと思う。

⇒本邦においては普通常識的には『中論』は空または諸法実相(事物の真相)を説くといわれている。

⇒しかし三論宗によれば

⇒『中論』は主として二つの真理(二諦:にたい)を説いている、と定められている。

⇒たとえば嘉祥大師吉蔵は二つの真理が『中論』の中心思想であるゆえんを種々に説明している。(『三論玄義』六六枚左ー六九枚)。

⇒ところがここに困難な問題が起こる。

⇒『中論』と題する以上、『中論』の中心思想は二つの真理ではなくて、<中道>ではないか、という疑問がそれである。

⇒「問う。既に〔題をつけて〕『中論』と名づく。何が故に中道を宗(根本的立場)と為さずして、すなわち二諦を宗(根本的立場)とするや」

⇒これに対する答えをみるに、

⇒「答う。すなわち二諦は是れ中道なり。既に二諦を宗となす。すなわち是れ中道を宗となすなり。

⇒然る所以は、還って二諦について中道を明かすを以ての故なりー世諦(世俗的真理)の中道、真諦(究極的真理)の中道、非真非俗の中道あり。

⇒ただし今は名と宗と両(ふた)っながら挙げんと欲するが故に、中と諦と互いに説くが故に、宗はその諦を挙げ、名はその中を題す。

⇒もし中道を名となし、復た中道を宗となさば、ただ不二の義を得て、その二義を失うが故なり」(『三論玄義』六九枚ー七〇枚)。といって依然自説を主張している。

⇒しかしながら『中論』自体にこのような見解を持ち込むことができるかどうかは疑問である。

⇒二つの真理(二諦)のことは第二四章(四つのすぐれた真理の考察)の第八・九・一〇詩に言及しているのみであるから、この問題に関しては独立に研究する必要がある。

⇒故に『中論』およびその註釈書により中観派自身の主張することを聞こうと思う。

⇒チャンドラキールティの註解によると

⇒「中観派は虚無論者と異ならないのであって・・・・」(『プラサンナパダー』368ページ)という反対者の批難に対して、

⇒「そうではない。何故か。何となれば中観派は縁起論者であって・・・」(同368ページ)と答えている。

⇒故にチャンドラキールティは自ら縁起論者と称しているのである。

・縁起を説く帰敬序(ききょうじょ)

⇒ナーガールジュナは『中論』の冒頭において次のようにいう。

⇒「不滅、不生、不断、不常、不一義、不異義、不来、不出であり、戯論(けろん)が寂滅(じゃくめつ)して吉祥(きちじょう)である縁起を説いた正覚者(しょうがくしゃ)を、諸(もろもろ)の説法者の中での最も勝れた人として稽首(けいしゅ)する」とあり、

⇒この冒頭の立言(帰敬序:ききょうじょ)が『中論』全体の趣旨である。

⇒上記の詩の趣旨を解説しつつ翻訳すると、次のようになる。

⇒「〔宇宙においては〕何ものも消滅することなく、何ものもあらたに生ずることなく、何ものも終末あることなく、何ものも常恒(じょうごう)であることなく、何ものもそれ自身と同一であることなく、何ものもそれ自身において分かたれた別のものであることなく、何ものも〔われらに向かって〕来ることもなく、〔われらから〕去ることもない、というめでたい縁起のことわりを、仏は説きたもうた」

⇒さらにアサンガ(無著:むじゃく、310ころ~390年ころ)のいわゆる『順中論』をみると、

⇒その帰敬序(ききょうじょ)に対して、

⇒「かくのごとき論偈(ろんげ)は、是れ論の根本なり。尽(ことごと)く彼の論を摂す。われは今さらに解す」(巻上、大正蔵、三〇巻、39ページ下)と評しているから、

⇒この縁起を説く帰敬序(ききょうじょ)が『中論』の中心思想をあらわしているとみてさしつかえない。

⇒チャンドラキールティが、「中論の闡明(せんめい)せらるべき目的は縁起である」(『プラサンナパダー』3ページ)というのも当然であろう。

・『中論』の最後の詩句

⇒以上は『中論』の最初の詩句について検討したのであるが、

⇒次に『中論』の最後の詩句にあたってみよう。

⇒すなわち第二七章(誤った見解の考察)の第三〇詩に、

⇒「一切の〔誤った〕見解を断ぜしめるために憐愍(れんみん)をもって正しい真理を説き給うたゴータマにわれは今帰命したてまつる」とあり、

⇒チャンドラキールティの註をみると、

⇒「誰であろうと、〔正しい真理(正法:しょうぼう)を、すなわち〕不滅、不生、不断、不常、不一義、不異義、不来、不出であり、戯論(けろん)が寂滅(じゃくめつ)して吉祥(きちじょう)である正しい真理を、縁起という名によって説きたもうた。・・・その無上無二なる師に帰命したてまつろう」(『プラサンナパダー』592-593ページ)と註解しているから、

⇒『中論』の縁起説によれば<正しい真理>とは縁起をさしているのである。

⇒またこの詩句に対する「般若灯論釈」の解釈をみると、「勝思惟梵天所問経(しょうしゆいぼんてんしょもんぎょう)」の、

⇒「深く因縁(いんねん)の法を解せば、すなわち諸(もろもろ)の邪見無し。法は皆な因縁に属す。自ら定まりし根本無し。

⇒因縁の法は生ぜず、因縁の法は滅せず、もし能くかくのごとく解(げ)せば、諸仏は常に現前したまう」という詩句を引いた後で、『中論』全体を要約して、

⇒「いま無起等に差別(しゃべつ)せられたる縁起を開解せしむるは、

⇒いわゆる一切の戯論(けろん)および一異等の種々見を息(や)めて、悉(ことごと)く皆な寂滅せること、この自覚せる法ーこの虚空のごとき法、これは無分別法にして、これは第一義の境界(きょうがい)の法なり。かくのごとき等の真実の甘露を開解せしむー、これが一部の論の宗意なり」(一五巻、大正蔵、三〇巻、135ページ中ー下)という。

⇒故に『中論』は最初に縁起をもって説き始め、最後も縁起をもって要約している。

⇒それでは、『中論』全体が縁起を説いているといいうるのではなかろうか。

⇒チャンドラキールティの註によれば、

⇒「一切のものが縁起せるが故に空であるということが、『中論』全体によって証明されている」(『プラサンナパダー』591ページ)という。

・閉却されていた『中論』の縁起説

⇒『中論』が縁起を中心問題としているということは

⇒従来の仏教研究の伝統からみれば、すこぶる奇妙な議論のようにみえるかもしれない。

⇒サンスクリット原文出版以前に『中論』を読む人は

⇒すべてクマ―ラジーヴァ(鳩摩羅什)の訳でピンガラの註釈にのみ依っていたが、

⇒クマ―ラジーヴァ(鳩摩羅什)は縁起(Pratītyasamutpāda)を

⇒「因縁」「衆因縁生法(しゅういんねんしょうぽう)」「因縁法」「諸因縁」などの語によって訳していたから、

⇒『中論』の縁起説は明瞭に理解されなかった。

⇒そうして仏教内における種々の縁起説を並べて説明する場合にも、業感(ごうかん)縁起、頼耶(らや)縁起、真如(しんにょ)縁起、法界(ほつかい)縁起などはよくいわれるが、

⇒『中論』の縁起説については少しも言及されていなかった。

⇒ところが『中論』の序文やチャンドラキールティの註釈が出版されるとともに、研究者により、『中論』独自の縁起説がようやく注目されるようになった。

⇒現在なおわが国では『中論』の縁起説は閉却されているが、

⇒しかし『中論』の中心思想を縁起に求めるということは近代諸学者の承認を得ていることであり、何らさしつかえないと思う。

⇒嘉祥大師吉蔵も『中論』は二つの真理(二諦:にたい)を宗(根本的立場)としているといいながらも、他方『中論』の主題は縁起であるという。

⇒「能くこの因縁を説くを顕正(けんしょう)と謂うなり」(『中論疎』25ページ下)

⇒さらに『中論』の基づく『般若経』も縁起を説いている。

⇒たとえば、あるところでは縁起の順観と逆観とをなすべきことを説き、またあるところでは「縁起は甚深なり」と讃嘆し、またあるところでは縁起を説明したあとで、「善現よ、まさに知るべし。諸の菩薩・摩訶薩(まかさつ)は、般若波羅蜜多を行ぜんと欲せば、まさにかくにごとく縁起を観察して、般若波羅蜜多を行すべし」という(荻原本『八千頌般若(はっせんじゅはんにゃ)720ページ)

⇒したがって『中論』のみならず、一般に空観を説く書は縁起を問題にしている。

⇒ここにいう<縁起>とは

⇒相依していること(relationality)という意味であり、<空>と同義である。

⇒ナーガールジュナは変化そのものを否定した。

⇒本性上はいかなる変化も起こらないのであり、

⇒したがって人が悲しむべき理由もなければ、喜ぶべき理由も存在しないというのである。

⇒『中論』は縁起を説いている書であり、中観派は縁起論者である、という結論が得られる。

⇒以下においてはこの問題をさらに深く論究。

・二種類の縁起

⇒『中論』の縁起説を知るためにまず注目すべきことは『中論』においては縁起に二種類あるということである。

⇒嘉祥大師吉蔵によれば、『中論』二七章のうち、始めの二五章はもっぱら大乗の教えを明らかにし、終わりの二章は小乗の教えを述べたものである、

⇒すなわち前者は大乗の観行(かんぎょう)を明かし、後者は小乗の観行を明かしているから、『中論』全体が二分されているという(『中論疎』81ページ下、82ページ下、1021ページ上。『三論玄義』61枚左)

⇒この嘉祥大師吉蔵の所説は古い註釈についてみても確かめられる。ピンガラの註釈によれば第二説く章(〔縁起の〕十二支の考察)の始めに次のようにしるしている。

⇒「問うて曰く。汝は摩訶衍(まかえん。大乗のこと)を以て第一義を説きたり。我れはいま声聞法(小乗のこと)を説いて第一義の道に入ることを聞かんと欲す」(大正蔵、三〇巻、36ページ中)

⇒次に「答えて曰く」として『中論』の本文の詩句が引いてある。

⇒また『無畏論』も、「問う。汝は大乗の本典により入第一義を説き終らば、今まさに汝は声聞の本典により其入第一義を説くべし」というのに対して、詩句を持ち出して答えている。

⇒故に始めの二五章に出てくる縁起は大乗の縁起、すなわち『中論』が主張しようとする独自の縁起が説明してあり、

⇒第二六章には原始仏教聖典一般ならび小乗の縁起が説明されているといいうる。

⇒そしてピンガラの註釈によると、この二つの縁起を対比せしめている。

⇒「仏はかくのごとき等の諸の邪見を断じて仏法を知らしめんと欲するが故に、先ず声聞法(小乗)の中において十二因縁を説けり。またすでに習行して大心あり、深法を受くるに堪うる者たり。

⇒大乗法を以て因縁の相を説く。いわゆる一切法の不生不異等、畢竟空(ひっきょうくう)、無所有なり」(大正蔵、三〇巻、1ページ中)

⇒すなわち『中論』は従来から伝わっている小乗一般の縁起論に対抗して独自の縁起説を説いたのである。

⇒ナーガールジュナが

⇒小乗の十二因縁の説を何故後のほうで附加的に説明しているかは不明であるが、

⇒おそらくナーガールジュナの主張する独自の縁起は、

⇒名は同じ「縁起」でも内容が非常に異なっているというところを

⇒人びとに充分理解させるためであったろうと思われる。

⇒すなわち嘉祥大師吉蔵によれば「ただ大を顕わさんがための故に」小乗の縁起をも説いたのであろう(『三論玄義』62枚左)。

⇒以上種々に論述してことを要約すれば、次の二点に帰しうる。

第一 『中論』は縁起を中心問題にしている。

第二 『中論』は従来から小乗で説く<十二因縁>に対して独自の縁起を説き、しかも対抗意識をもって主張している。

⇒では、ナーガールジュナが相手にしたかれ以前の縁起説は、どのようなものであったか。

⇒次にそれを考察してみよう。

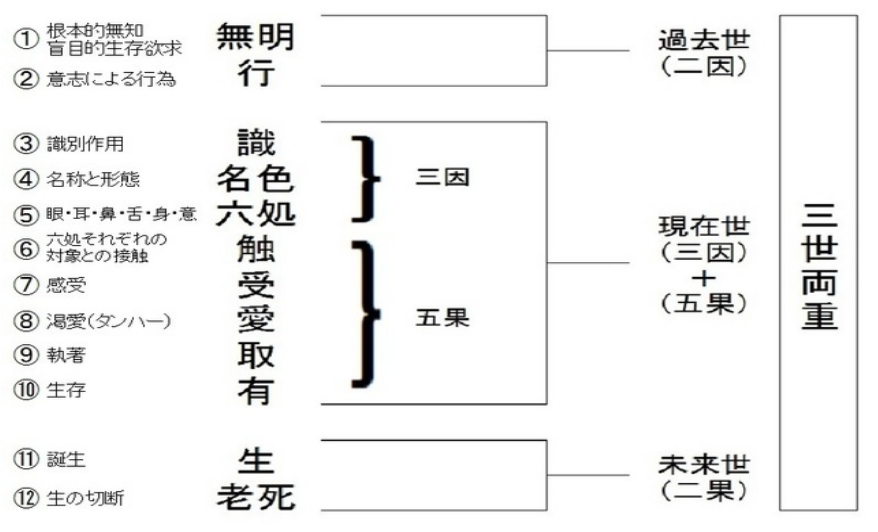

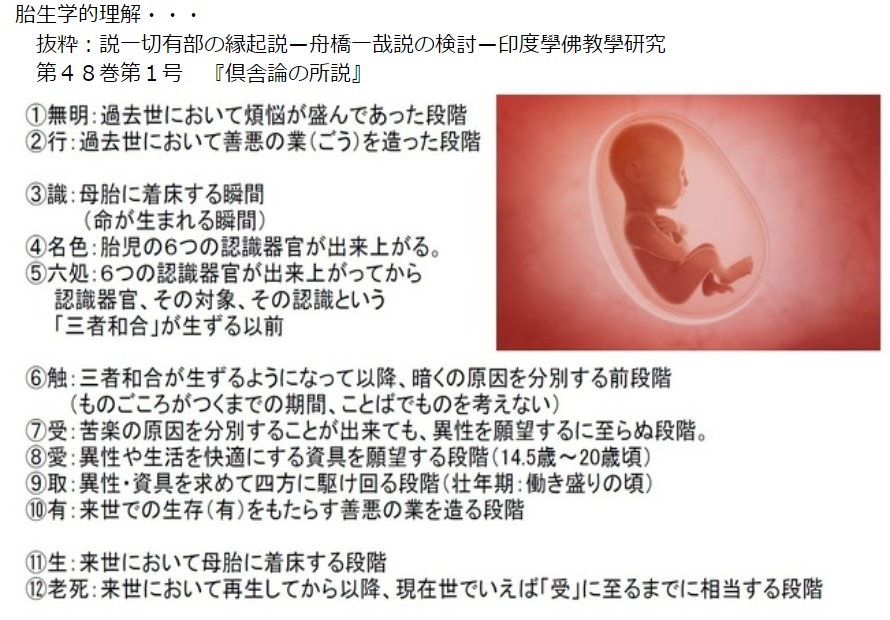

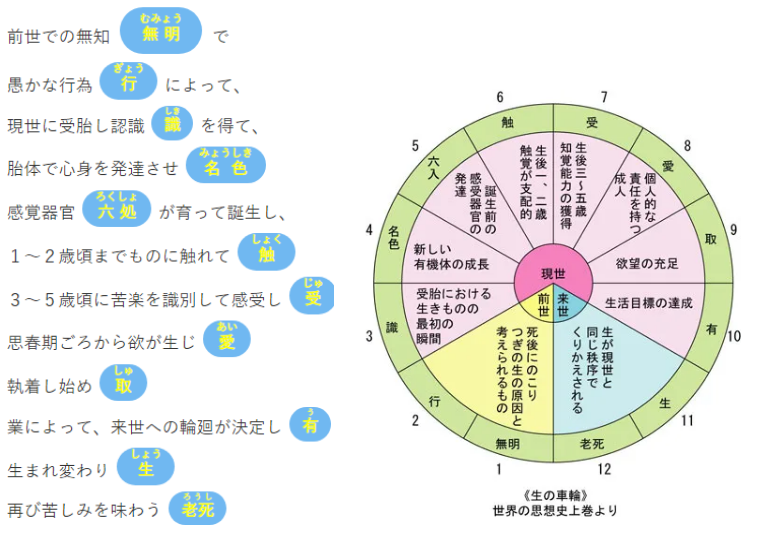

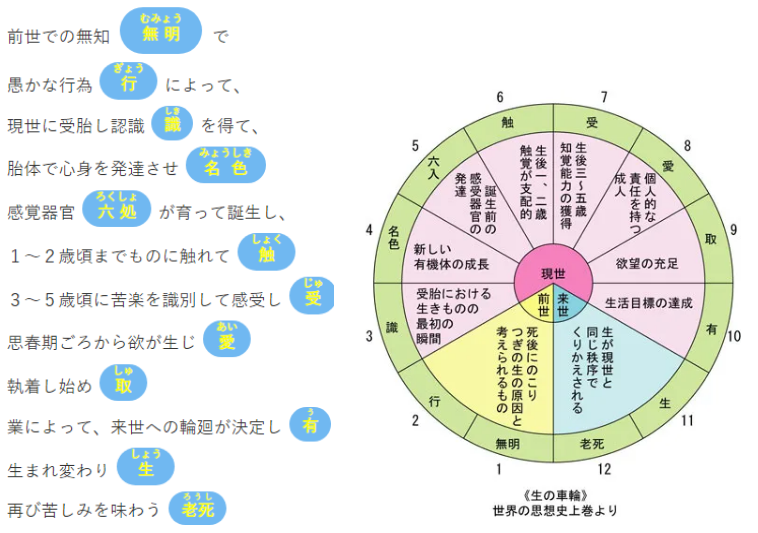

◆十二因縁(または十二縁起)

人間の苦しみ、悩みがいかにして成立するかということを考察し、その原因を追究して、

以下のような十二の項目の系列を立てたもの。

1)があるから2)があるというように観ずるのを順観

1)が滅びたときに2)が滅びるというように観ずるのを逆観という。

<十二因縁の各因果関係は以下の通り?>

1)無明(むみょう / avidya) – 無知(真理に対する無理解)

2) 行(ぎょう / samskara) -潜在的形成力( 意志、行動の形成力)

3) 識(しき / vijnana) – 識別作用(意識)

4)名色(みょうしき / namarupa) – 身心(心と物質:精神と肉体)

5)六処(ろくしょ / ṣaḍāyatana) – 心作用の成立する六つの場(六つの感覚機能:眼、耳、鼻、舌、身、意)

6) 触(そく / sparśa) – 感覚器官と対象との接触

7) 受(じゅ / vedana) – 感受作用(感覚)

8)愛(あい / tṛṣṇā) – 盲目的衝動(渇愛、欲望)

9)取(しゅ / upādāna) – 執着(取り込む)

10)有(う / bhava) -生存( 存在、存在状態)

11)生(しょう / jāti) – 生まれること

12)老死(ろうし / jāramaraaṇa) – 無常なすがた(老化と死)

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

◆アビダルマの縁起説

・縁起説の変遷

⇒小乗アビダルマ(法の研究〔対法〕)の縁起説は、

⇒生あるもの(衆生:しゆじょう)が三界を輪廻する過程を時間的に十二因縁の各支にひとつひとつあてはめて解釈する。

⇒すなわち三世両重(さんぜりょうじゅう)の因果によって説明する胎生学的解釈である、と普通にいわれている。

⇒しかし詳しく考察するならば、その間に発展変遷があり、また種々の解釈が併設されていたことに気づく。

⇒説一切有部の諸論の中で、

⇒縁起を時間的継起関係とみなして解釈する考えが最初に現れたのは『識身足論』においてであろう(三巻、大正蔵、二六巻、547ページ上)。

⇒そこには二種の縁起の解釈が説かれている。

⇒初めの解釈は諸支の関係を同時の系列とみているようであるが、

⇒後の解釈はそれを時間的継起関係とみなしている。

⇒しかしいまだ三世両重の因果による解釈は見られない。

⇒ところが同じ有部の『発智論(ほつちろん)』によると、

⇒無明と行とを過去に、生と老死とを未来に、その他の八つを現在に配当して、

⇒ほぼ輪廻の過程を示すとみる考えがかなり明瞭にあらわれている(一巻、大正蔵、二六巻、921ページ)。

⇒しかしまだ胎生学的には解釈されていない。

⇒次いで同じく有部の『大毘婆沙論』になると

⇒「刹那」「連縛(れんばく)」「分位(ぶんい)」「遠続(おんぞく)」の四種の縁起の解釈が示されており(二三巻、大正蔵、二七巻、117ページ下ー118ページ)、

⇒それが『俱舎論』、『順正理論』等にも言及されている。

⇒これらの解釈は結局時間的、継起的説明であるが、

⇒その中でただ刹那縁起のみは一刹那に十二支すべてを具するという説明であり、いちじるしく論理的あるいは存在論的立場から解釈がほどこされているし、

⇒また『中論』の縁起説と一脈相通ずるところがあり注目に値する。

⇒故に縁起を時間的継起関係とみなす考えと一致しないから

⇒上座部のごときは種々理由をつけて刹那縁起を排斥している。

注)三世両重と胎生学的解釈

出典:http://kotobanotsumugishi.seesaa.net/article/bukkyougenron20190705.html

・分位縁起(ぶんい縁起)

⇒有部が最も重点を置いているのは「分位縁起の説」である。

⇒分位とは語義的にいえば、「変化発展の段階」をいう。

⇒これこそ三世両重の因果によって説く有名な胎生学的解釈である。

⇒有部の綱要書をみるに、『阿毘曇甘露味論』巻上、『阿毘曇心論』四巻、『阿毘曇心論経』五巻は、

⇒全く分位縁起のみを説いて他を無視し、

⇒『雑阿毘曇心論』八巻は大体分位縁起を主として説いている。

⇒サンガバドラは『順正理論』において「対法(アビダルマ)の諸師は咸(みな)此の説を作(な)す。仏は分位に依りて諸縁起を説く」と明瞭に断言している(『順正理論』二七巻、大正蔵、二九巻、494ページ中)

⇒故にアビダルマの縁起説といえば、

⇒衆生の輪廻転生の過程を説く分位縁起のみをさすかのごとくに一般に考えられているが、

⇒分位縁起の説が出たのは比較的後世であり、

⇒後にこの説が有力となったために、有部の綱領書においては他の説はほとんど駆逐されているほであるが、

⇒これと異なる解釈も当時存在していたことは注意する必要がある。

⇒分位縁起は

⇒生あるもの(有情:うじょう)が輪廻転生する過程を示すものであるから、

⇒縁起はもっぱら有情に関して説かれることになる。

⇒しかし小乗アビダルマに紹介されている説をみると、

⇒必ずしも有情という類に入るもの(有情数:うじょうしゆ)のみに限っていない。

⇒上座部は<有情>と<非有情>とにそれぞれ縁起を認めているらしい。

⇒『順正理論』によると、「上座曰く、縁起に二つあり。一つに有情数、二つの非有情」二五巻、大正蔵、二九巻、482ページ上)とある。

・最初期仏教における縁起

⇒縁起の種々なる系列が説かれ、何故かくも多数の縁起の系列の型が説かれたのか、

⇒現在のわれわれにははなはだわかりにくくなっている。

⇒それらの縁起説に通ずる一般的な趣意は

⇒「これがあるとき、かれがあり、これが生ずることから、かれが生じ、これがないときかれなく、これが滅することから、かれが滅する」ということであり、

⇒これが種々の縁起の系列に共通な思想であるといわれている。

⇒有部も上述の句が縁起の根本思想を表現しているということを承認している。

⇒「此の縁起の義は、即ち是れ説く所の、此れ有るに依るが故に彼有り、此れ生ずるが故に彼生ず」(『俱舎論』九巻、18枚左、『順正理論』二五巻、大正蔵、二九巻、481ページ中)

⇒この定義は原始仏教聖典における定義と一致しているのみならず、大乗における定義とも一致している。

⇒したがって「これがあるとき、かれがあり、これが生ずることから、かれが生ずる」云々という文句が、

⇒縁起の根本思想を要約しているということは仏教各派が一様に皆承認するところである。

⇒しかしならがこの文句をいかに解釈するかによって各派の説が相違してくる。

<有部の解釈>

⇒サンガバトラによると、

⇒「『此れ生ずるが故に』とは、過去現在の諸縁生ずるが故に、

⇒『彼生ず』と言うのは、未来の果生ず。

⇒未来に於いてもまた縁の義ありといえども、分位に約するが故に、但(た)已生(いしょう:生じたもの)を説く。

⇒或いは『此れ有るは依りて彼有り』とは、是れ前生の因に依りて現在の果有り」『順正理論』二五巻、大正蔵、二九巻、483ページ中)といい、

⇒また「有の輪、旋環して始無きこと」を示すともいう(同右)。

⇒『俱舎論』には当時の種々の解釈が集約されてる。ヴァスバンドゥ(世親(せしん))自身はほぼ四説を説いている。

一 「縁起に於いて決定(けつじょう:確定している説)を知らしめんがための故なり」(『俱舎論』九巻、1枚右)

二 「また諸支の伝生(でんしょう:順次に生じること)を顕示せんがためなり」(同右)

三 「三際(さんざい:過去・現在・未来の三世)の伝生(順次に生じること)を顕示せんがためなり」(同右)

四 「また親(しん:直接的)と伝(でん:一つおいた間接的)との二縁をを顕示せんがためなり」(同右)

⇒われわれはこれらの諸解釈に共通なある傾向を見出しうると思う。

⇒すなわち「これがあるとき、かれがあり、これが生ずることから、かれが生ずる」云々という句を、

⇒時間的生起の関係を意味するものとみなしていることである。

⇒このように解す傾向が強かったことは疑いがない。

⇒これを中観派の相依説と比較すると、そこに著しい相違がみられる。

⇒したがって<縁起>とは時間的生起関係と解されている。たとえば、

⇒「問う。何の故に縁起と名づくや。縁起とは是れ何の義なるや。

⇒答う。縁に侍して起するが故に縁起と名づく。何等の縁に侍するや。謂く因縁等と」(『大毘婆沙論』二三巻、大正蔵、二九巻、481ページ上)

⇒故に<縁起>の直接の語義は、

⇒実有なる独立の法が縁の助けを借りて生起することと解されていた。

⇒小乗アビダルマに現れている縁起観は諸説紛々として帰一するところを知らぬ状態であるが、次にように要約しておこう。

一 有部においては『大毘婆沙論』以降四種の縁起が認められていたが、有部が最も力説したのは「分位縁起」であり、

後世になれば、縁起とは衆生の生死流転する過程を述べるこの胎生学的な解釈がほんど他の説を駆逐するに至った。

二 『品類足論(ほんるいそくろん:有部の七論の一つであるきわめて重要な根本聖典)において、縁起とは一切有為法をさすために、

後世、問題の中心となり、種々の方面に影響を及ぼしている。

三 これに反して縁起を無為法なりと主張する派もあった。

四 「これがあるとき、かれがある。これが生ずることから、かれが生ずる」という縁起説の共通趣意を示すこの文句は有部においても保存されていたが、

ただしこれは「縁によって生ずること」という時間的生起関係を意味しているとされていた。

注)分位縁起

十二縁起の各支(無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死)の力によって、異なる段階(分位)に区別して解釈するもので、例えば識支は母胎に着床した初刹那の五蘊を指す。

つまり、分位縁起は有情(生命体)の各段階で発現するさまざまな条件(因縁)によって成立する縁起。

■『中論』における「縁起」の意義

◆縁起の語義

・『中論』における「縁起」pratītyasamutpāda(プラティーチャ・サムトパーダ)という語

⇒をクマーラジーヴァ(鳩摩羅什)は「因縁」「衆因縁生法」「諸因縁」「因縁法」と訳し、

⇒また「縁起せざる」apratītyasamutpāda anutpannaという語「因縁に従って生ぜず、縁に従っても生ぜず」と訳し、

⇒また「何でも縁って存するもの」pratītya yad bhavatiを「もしも法が縁より生ぜば」「もしも法が衆縁より生ぜば」と訳している。

⇒故にこれらの訳語からみて以前の仏教学においては大体『中論』は「因と縁とによって生じること」または「縁によって生じること」を説くと考えていたらしい。

⇒ところが縁起をこのように「因と縁とによって生ぜられること」とみるならば、

⇒すこぶる困難な問題に遭遇する。

⇒『中論』は

⇒一方において「因縁所生」(因と縁とによって生ぜられること)を認めながら、

⇒他方においてはこれを排斥している。

⇒その著しい例は第一章(原因〔縁〕の考察)及び第二〇章(原因と結果との考察)であり、

⇒いずれも諸法が因と縁によって生するという説を極力攻撃している。

⇒この矛盾を一体どのように解釈すべきであろうか。

⇒そこでまず思い付くのは「縁起」pratītyasamutpādaという語をクマーラジーヴァは「衆因縁生法」などと訳してはいるが、

⇒「衆(多くの)の因と縁とによって生ぜられる」という意味に解釈してはならないのではなかろうか、ということである。

⇒これを『中論』の原文に当たってみると容易に理解しえる。

⇒第一七章・第二九詩句において、業(行為)は縁によって生ぜられたものではない、とされている。

⇒ところが『中論』全体からいえば、

⇒ありとあらゆるものは(したがって業も)縁起せるものである。

⇒故に「縁によって生ぜられた」と「縁起した」とは区別して考えなければならいない。

⇒両語のチベット訳をみるに、両者は明確に区別されている。

注)四大訳経家:鳩摩羅什(くまらじゅう:344~413頃)、真諦(しんたい)三蔵(499~569)、玄奘三蔵(600~664)、不空(ふくう)三蔵(705~774)の4人のことを指し、仏典の翻訳に功績を残した人物として重んじられている。

※鳩摩羅什の主な漢訳:『妙法蓮華経』(法華経)、『阿弥陀経』、『摩訶般若波羅蜜経』、『維摩経』、『大智度論』、『中論』等。尚、摩訶般若波羅蜜経は般若思想の核心を伝えるもので、後の仏教哲学や実践に大きな影響を与えた。

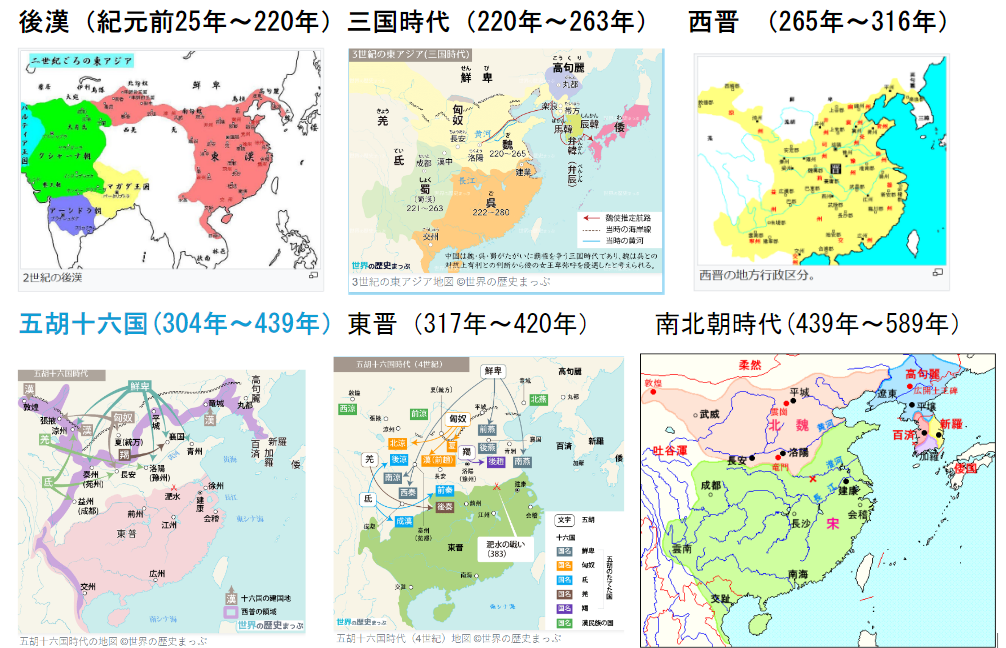

注)五胡十六国時代(304年~439年)⇒中国の歴史の中でも特に混乱した時期だったが、中国における宗教の概念を一変させた時代でもあった。

・中観派と有部の相違

⇒クマーラジーヴァ(鳩摩羅什)が両者を区別していないのは、

⇒その区別を示すに適当な訳語が見っからなかったからであろう。

⇒もしも、「縁によって生ぜられた」を意味しようとするならば、

⇒別の原語が考えられねばならない。

⇒すなわち「縁起」pratītyasamutpādaと

⇒ほかにhetupratyaya-sambhūta

⇒あるいはhetupratyayajantitaが用いられるであろう。

⇒これらはみな有為法に関して用いられる語である。

⇒故に『中論』における「縁起」「縁起した」という語はこれらと区別して理解されねばならない。

⇒縁起の原語の前半、すなわちpratītyaを

⇒中観派は「縁によって」という意味には解していない。

⇒説一切有部においては「縁りて」pratītyaとは「縁を得て」の意味であったが、

⇒中観派によると同義であり、論理的な依存関係を意味してるとされている。

⇒またチベット訳も同義であり、論理的関係を示すものと解していたに違いない。

⇒したがって「縁りて」(pratītya)を「原因によって」と解することはは不可能である。

⇒故に『中論』の縁起は

⇒「縁によって起こること」と解釈してはならないことは明らかである。

⇒では、中観派は「縁起」をどのように理解していたのであろうか。次にこれを論じたい。

・相互依存

・『中論』の縁起

⇒『中論』の主張する縁起とは相依性(そうえしょう:相互依存)の意味であると考えられている。

⇒縁起が相依性(相互依存)の意味であることは註釈によって明らかである。

⇒例えば第八章(行為と行為主体との考察)においては、

⇒行為と行為主体が互いに離れて独立に存在することは不可能であるとということを証明している。

⇒「行為によって行為主体がある。

⇒またその行為主体によぅて行為がはたらく。

⇒その他の成立の原因をわれわれは見ない」(第一二詩)と結んでいる。

⇒すなわち行為と行為主体とは互いに相依って成立しているのであり、

⇒相依性以外に両者の成立しうる理由は考えられないという意味である。

⇒チャンドラキールティの註釈によるとこの詩句は

⇒「陽炎のような世俗の事物は相依性のみを承認することによって成立する。他の理由によっては成立しない」(『プラサンナパダー』189ページ)ということを説いている。

⇒故にこの詩句の意味する「甲によって乙があり、乙によって甲がある」ということを相依性と命名しているとみてよいと思う。

⇒また第二章(苦しみの考察)においては、

⇒苦が自らによって作られた、他によって作られた、自と他との両者によって共に作られた、無因にして作られた、のいすれでもないことを証明したあとで、

⇒チャンドラキールティは次のように結んでいる。

⇒「上述の四句(自作・他作・共作・無因性)を離れた『行為と行為主体との考察』(第八章)において定められた規定によって、

⇒すなわち相依性(相互依存)のみの意味なる縁起の成立によって、

⇒〔もろもろのことがらの〕成立が承認されねばならぬ」(同書234ページ)

⇒故に『中論』の主張する縁起はとは

⇒「相依性(相互依存)のみの意味なる縁起」であるということは疑いない。

⇒これと同じ意味のことを他の箇所においても述べている。

⇒「相依性(相互依存)のみによって世俗の成立が承認される。

⇒しかるに四句(自作・他作・共作・無因性)を承認することによってはない。

⇒何となれば有自性論(うじしょうろん)の〔欠陥〕が随伴するが故に。

⇒そうしてそのことは正しくないが故に。

⇒実に相依性のみを承認するならば、

⇒原因と結果との互いに相依れるが故に自性上の成立は存しない」(同書54ページ)

⇒また、チャンドラキールティはその著『中観に入る論』において、「相依性の真理」を強調している。

・法と法との論理的相関関係

⇒中観藩が縁起を相依性(相互依存)の意味に観じている以上、

⇒種々の縁起の系列に共通な根本思想を示すとされているところの

⇒「これがあるとき、かれがあり、これが生ずることから、かれが生ずる」云々という句もその意味に解釈されなければならない。

⇒小乗の諸派においては種々なる解釈が行われていたが、

⇒大体十二支が順を追って時間的に生起するこを意味していると解する傾向が強かったし、

⇒また『中論』註釈からみても反対者は時間的生起関係と解していた。

注)三世両重と胎生学的解釈

⇒ところが中観派の解釈はこれと截然たる対立をなしている。

⇒チャンドラキールティは「これがあるとき、かれがある。あたかも短があるときに長があるがごとくである」と説明している(同書10ページ)

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒