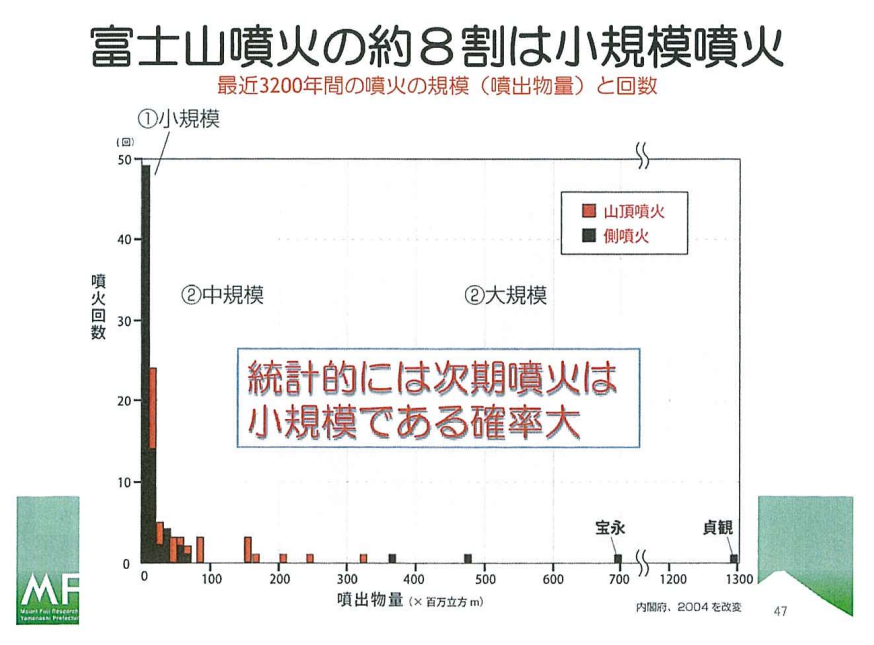

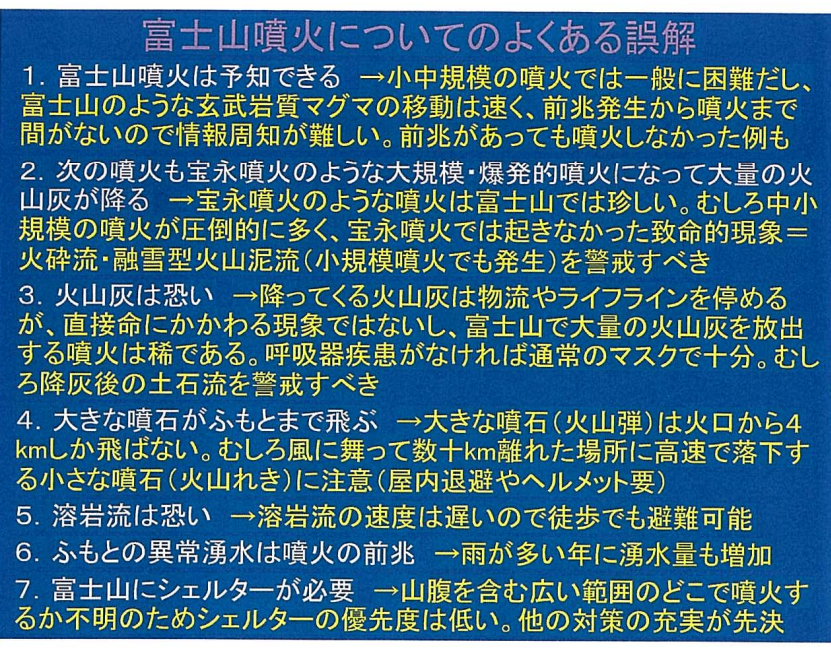

■富士山大規模噴火(マグマ換算で10億立方mクラス)は1,000年間隔か?

・864年貞観噴火(13億立方m)、1707年宝永噴火(7億立方m)

出典:https://www.tmresearch.co.jp/seminar/20151104/pdf/report01.pdf 富士山の噴火史と災害予測-現状と課題ー小山 真人(静岡大学防災総合センター)

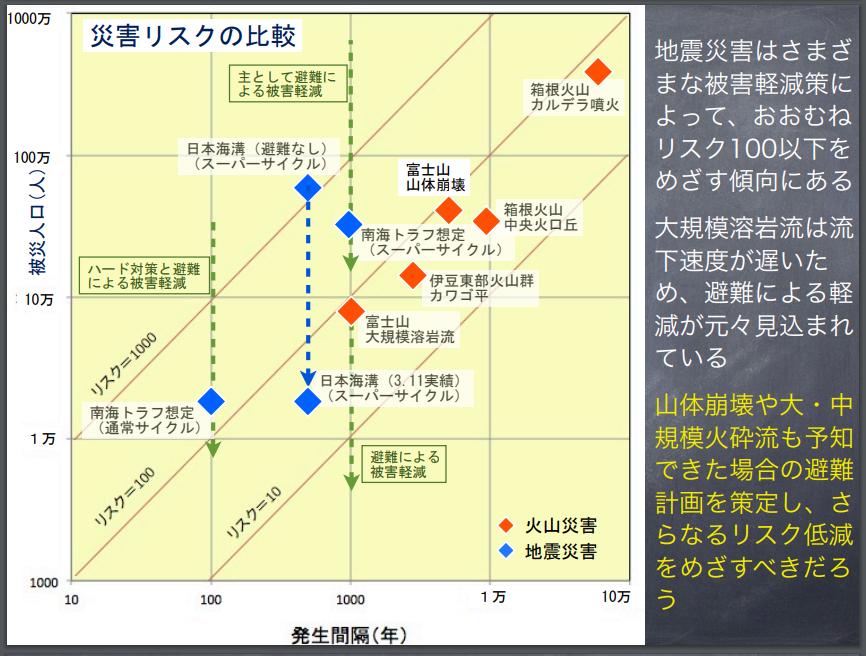

■低頻度大規模災害の定量的リスク評価・比較手法の一試案:小山 真人(静岡大学防災総合センター)

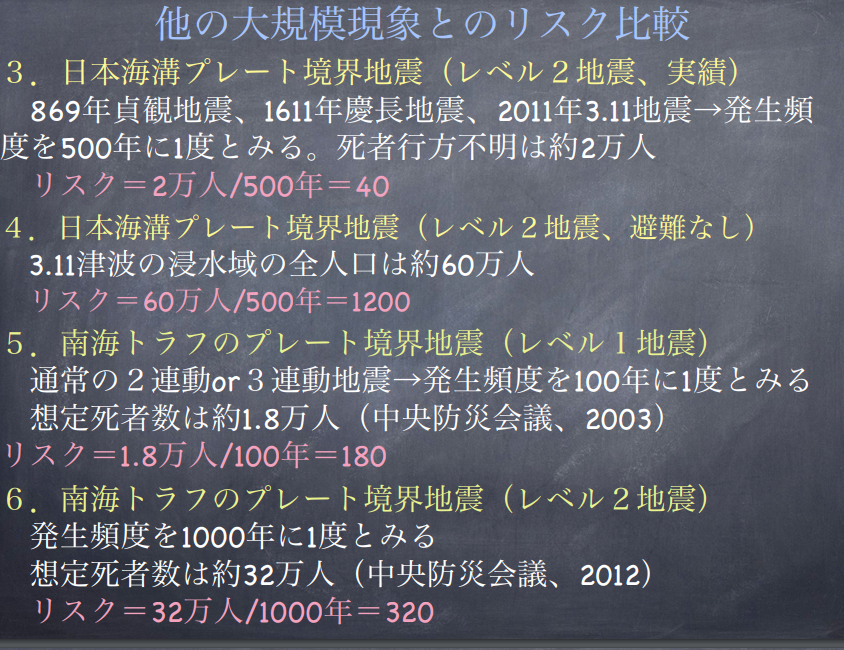

・東日本大震災のリスク1200

⇒869年貞観地震、1611年慶長地震、2011年3.11地震:発生間隔500年

⇒3.11の津波浸水域の全人口は約60万人

リスク計算:600,000人/500年=1,200

⇒しかし、実際の死者行方不明者数は周知の通り約 2 万人であり

事前の防災対策と避難によって

リスクが

1200 から 40(2 万人÷500 年)まで低減できたことになる

・南海トラフのプレート境界地震(L1)のリスク180

⇒通常の2連動or3連動地震→発生頻度を100年に1度とみる

⇒想定死者数は約1.8万人(中央防災会議、2003)

⇒リスク=18,000人/100年=180

・南海トラフのプレート境界地震(L2)のリスク320

⇒発生頻度を1000年に1度とみる

⇒想定死者数は約32万人(中央防災会議、2012)

⇒リスク=320,000人/1000年=320

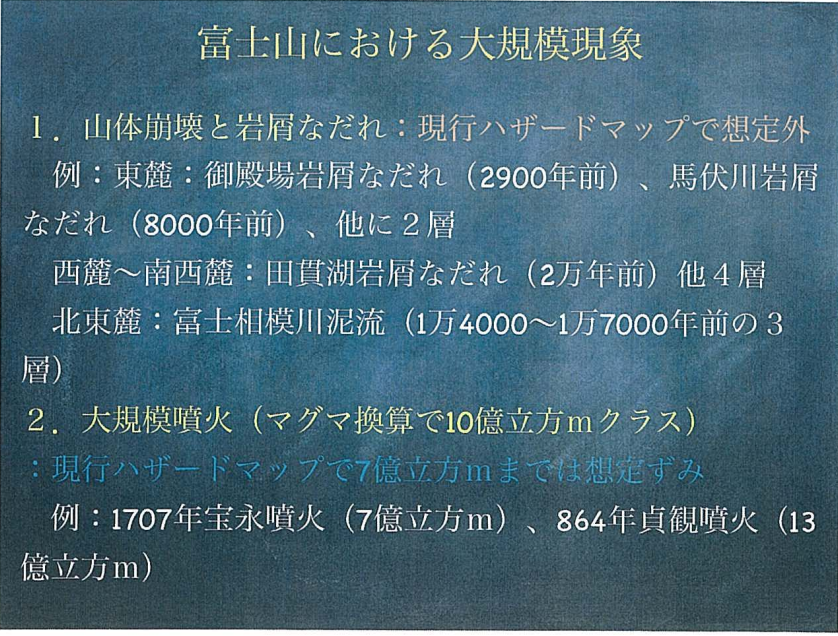

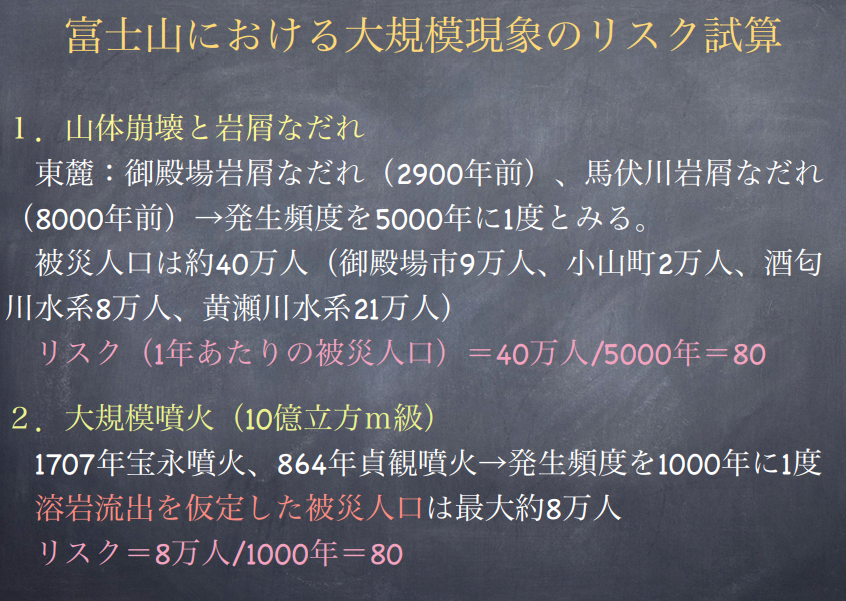

・富士山の山体崩壊と岩屑なだれのリスク80

⇒東麓:御殿場岩屑なだれ(2900年前)、馬伏川岩屑なだれ(8000年前)→発生頻度5000年に1度

⇒被災人口は約40万人

リスク=400,000人/5000年=80

・富士山の大規模噴火(10億立方mクラス)のリスク80

⇒864年の貞観噴火、1707年宝永噴火→発生頻度を1000年に1度

⇒想定被災者は約8万人

リスク=80,000人/1000年=80

出典:https://sakuya.vulcania.jp/koyama/public_html/etc/Abstracts/130524JPGU.pdf 低頻度大規模災害の定量的リスク評価・比較手法の一試案 小山 真人(静岡大学防災総合センター)

■低頻度巨大災害のリスクを定量評価する

・低頻度巨大災害の規模や発生確率の推定には

⇒大きな不確実性がつきものだが

・たとえ取りうる値の幅やオーダーなどの大まかな見積りであっても

⇒可能な限り概算・定量化し,他の現象と比較してわかりやすく示すことが重要である。

・地質学的時間スケールの中での

⇒自然災害履歴をよく知る理学者の責務であり,理学者にしかできないことでもある。

■災害リスクをどのように定量するか

・低頻度巨大災害の定量的リスク評価・比較の試み自体が現状では限られている。

⇒先駆者の一人である早川は

⇒過去に起きた噴火がいま突発的に起きた場合の死者数を「破壊力」と定義した上で

⇒災害規模と発生頻度の両者を考慮した巨大噴火のリスクを定量的に見積もった。

早川の方法をより一般化したリスク定量・比較手法を提案する。

そもそもリスクには,以下の 4 つの定義がある

(1)漠然とした(潜在的)危険(性)

(2)被害額とか犠牲者数などの具体的予測値

(3)ハザード(加害要因・現象)の大きさ×社会の脆弱性(vulnerability)

(4)ハザードの大きさ×生起確率

ここでは、発生頻度(生起確率)が明示されている(4)の定義を用いる。

式の第一項には,あるハザード(加害現象)に覆われる範囲の居住人口を「被災人口」として採用する。

この数字は,その現象の致死率が 100% であれば死者数と一致する。

第 2 項には生起確率の代わりに、その現象の平均的な発生間隔を採用する。

・被災人口を発生間隔で割った数値

⇒すなわち 1 年あたりの被災人口を「リスク」として定義する。

・被災人口と発生間隔の取りうる値にそれぞれ数桁の幅があるため

⇒リスク値の単純比較だけで個々のリスクを評価・比較するのは適切でないだろう。

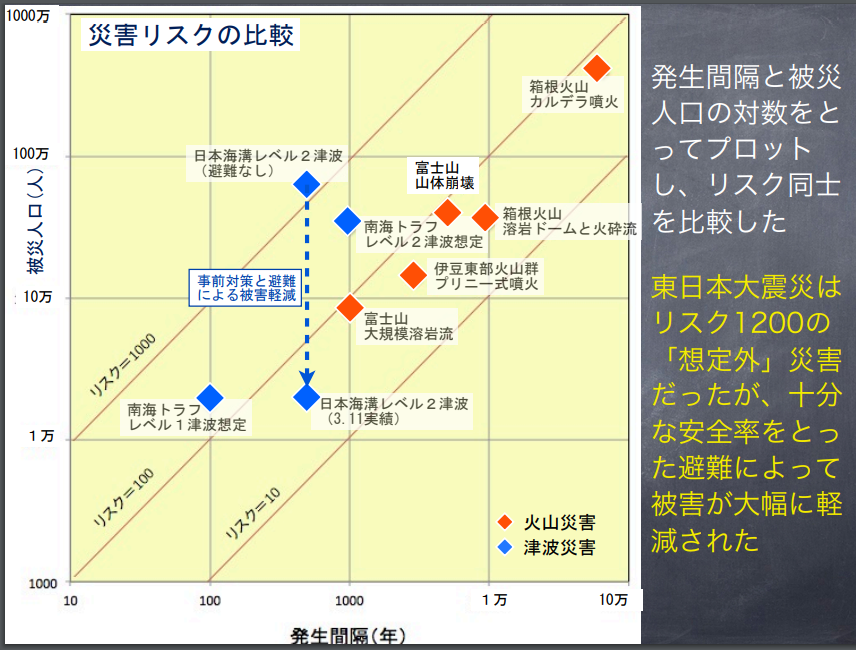

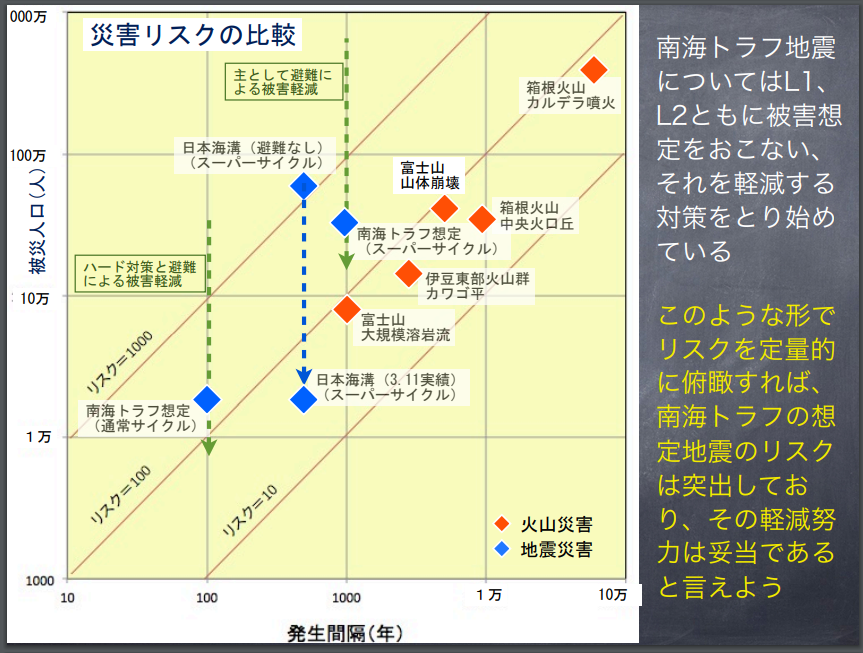

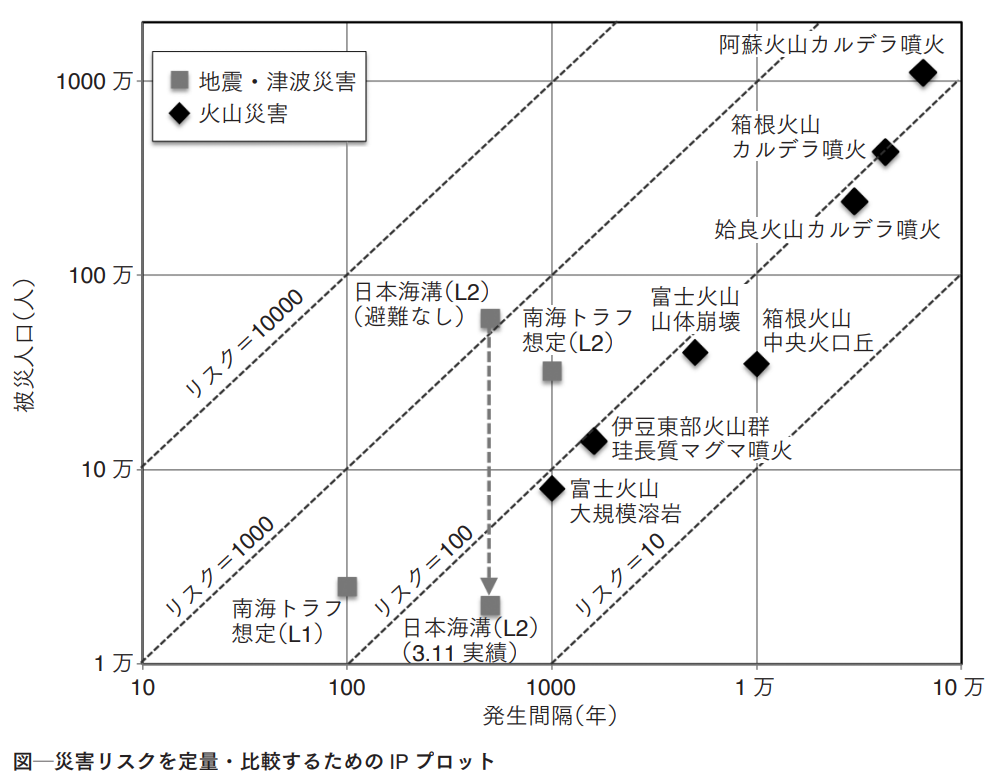

⇒被災人口と平均発生間隔のそれぞれの対数をとった散布図(Interval-Population Plot: IP プロットと呼ぶことにする)を描く(図)。

⇒この図で、リスクの等値線は右上がりの直線(リスク=1000 など)となる。

・IP プロットによって

⇒各種災害の規模(被災人口)

⇒発生頻度(平均発生間隔)

⇒リスク

の 3 者を一覧・量的比較することが可能となる。

■リスクの評価・比較例

実際にいくつかの地震・火山災害の被災人口と平均発生間隔を試算した結果を IP プロットに示す(図)。

・日本海溝のレベル 2(L2)津波は

⇒869 年貞観津波

⇒1611 年慶長津波

⇒2011 年 3 月 11 日津波の

・3 度繰り返したとみて

⇒平均発生間隔を 500年とみる。

⇒3. 11 津波の発生時点でその浸水域には約 60 万人が居住していたので

⇒リスクは 60万人÷500 年=1200 となる。

⇒しかし,実際の死者行方不明者数は周知の通り約 2 万人であり

事前の防災対策と避難によって

リスクが

1200 から 40(2 万人÷500 年)まで低減できたことになる

■富士山噴火の大規模災害のリスク試算(現行のハザードマップでは)

・想定外(避難計画なし)の低頻度大規模現象である富士山の山体崩壊とそれに伴う岩屑なだれリスク

⇒過去の履歴により発生頻度をおおよそ 5000 年に1 度とみる。

⇒その被災人口(岩屑なだれ、ならびに同時に発生する土石流におおわれる範囲に居住する人口)を

⇒総務省統計局のデータを用いて推計した結果、最大約40 万人となり、

⇒リスクは 40 万人/5000 年=80 である

・同様にして,富士山の 1 立方 km 級の溶岩流出のリスク

⇒発生間隔を 1000 年とみなすと

⇒その被災人口は最大約 8 万人となり、

⇒リスクは 8 万人/1000 年=80 となる。

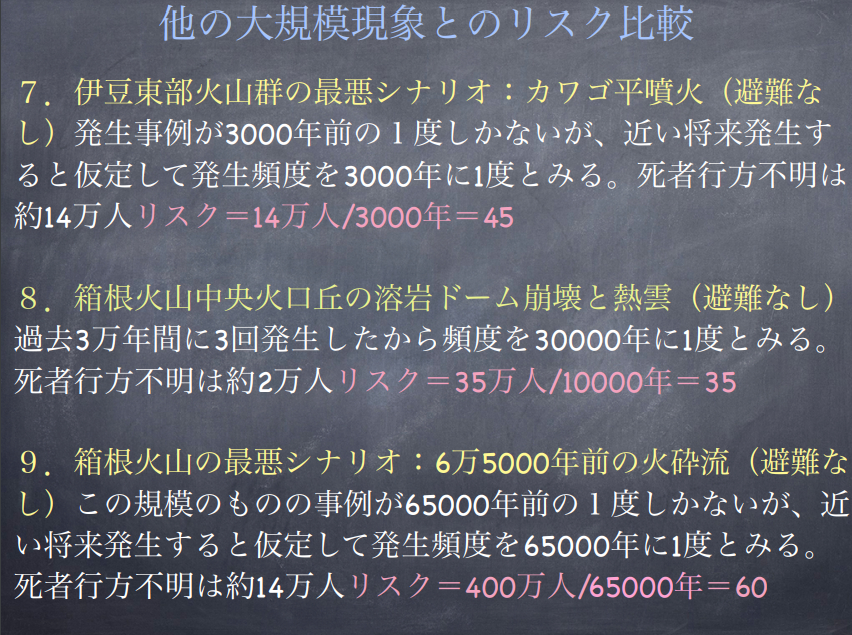

・箱根火山の中央火口丘での溶岩ドーム形成とそれに伴う火砕流のリスク

⇒35 万人/1 万年=35

・伊豆東部火山群の珪長質マグマ噴火のリスク

⇒14 万人/1600年=88 と計算される。

■注目点

・噴火現象(溶岩流,岩屑なだれ,火砕流など)の最大級の災害リスクの多くが

⇒日本の人口密集域では 80 前後となることである。

・一方で,それらの発生間隔は 1000 年から数万年と大きな開きがある

⇒発生間隔の大きな噴火ほど規模が大きくなって被災人口も増えるからである。

■IP プロット(図)を用いたリスクの定量的評価・比較によって

・被害軽減対象や軽減目標対策の

⇒優先順位などの合理的設定が可能となる。