火山灰土の代表は黒ボク土である。

黒ボク土の分布する面積は国土の31%程度であり、農耕地では畑(普通畑、牧草地、樹園地)として広く利用されている。わが国の畑の約47%は黒ボク土が分布している。しかし、世界的には黒ボク土は稀少であり、その分布は全陸域の1%未満にすぎない。

畑作地の土壌群の割合は、黒ボク土47.4%、褐色森林土16%、褐色低地土12.7%、黄色土5.5%、灰色低地土4.1%、その他になっている(平成19年度 農林水産省)

黒ボク土は、主として母材が火山灰に由来し、リン酸吸収係数が高く(2,000を超えている)、容積重が小さく、軽しょうな土壌である。

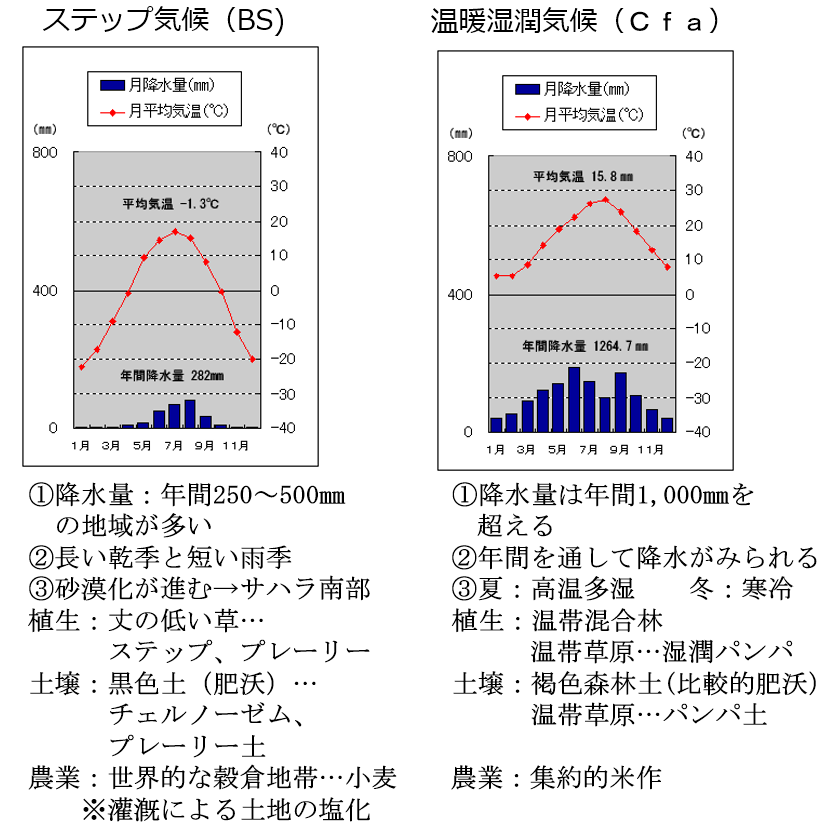

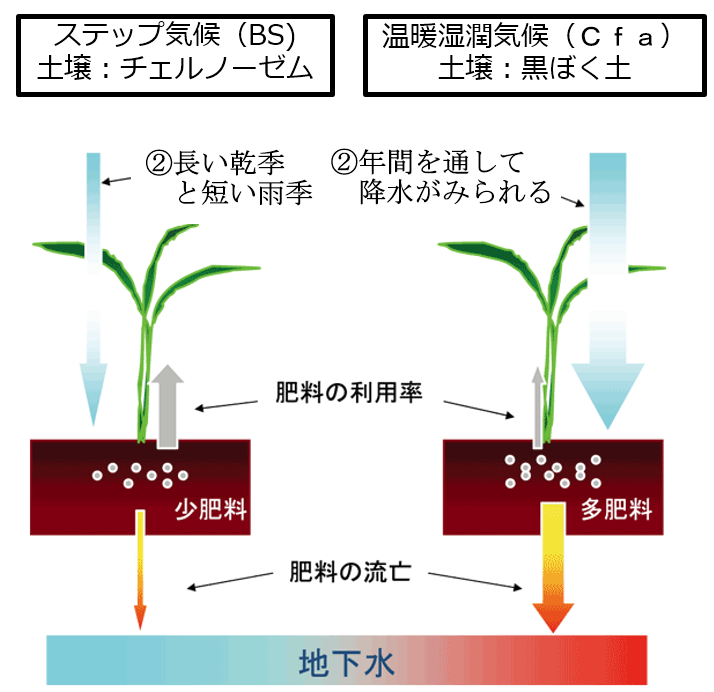

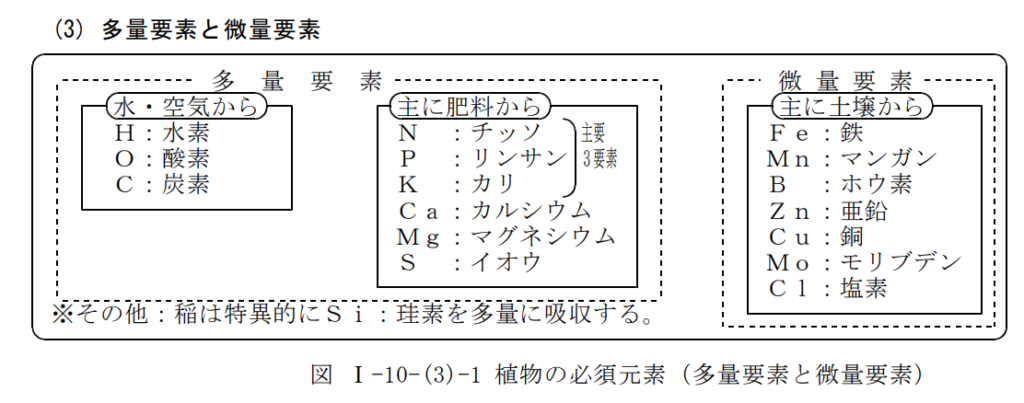

年間降水量が1,300mmを超す日本の気象条件により、

日本の火山灰土(黒ボク土)の特徴は、

土の化学性が不良で、農業に不向きな土壌(酸性土)であった。

これらの土壌環境下で、以下4つの観点から

戦後の食糧大増産の政策目標を実現する為に、

石灰質肥料による酸性土壌の改善と

リン酸施肥によって黒ボク土の化学性の改善が図られた事を再確認する。

更に過剰施肥の問題点についても考える。

尚、黒ボク土の物理性は良好である。

保水性、排水性に優れ、ふかふかで柔らかい土である。

黒ボク土の化学性が改善されれば、

農耕作業上きわめて有利な土壌に変身する。

出典:農研機構 日本土壌インベントリー

◆①.日本の気象条件がもたらした特性

日本の黒ボク土の特性は、諸外国の火山灰土と随分違う。

その違いは、年間降水量が1,300mmを超える気象によりもたらされ、腐植含有量は富むが、保肥力が低く、養分含有量が乏しい性質を持つ。

温暖多雨地帯に属する日本は、『多雨』である事が最大の相違点を生み出す。

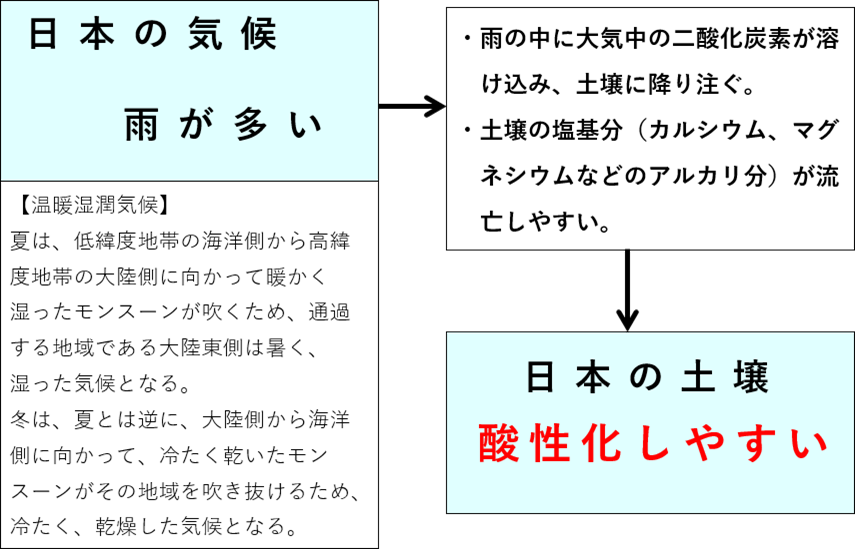

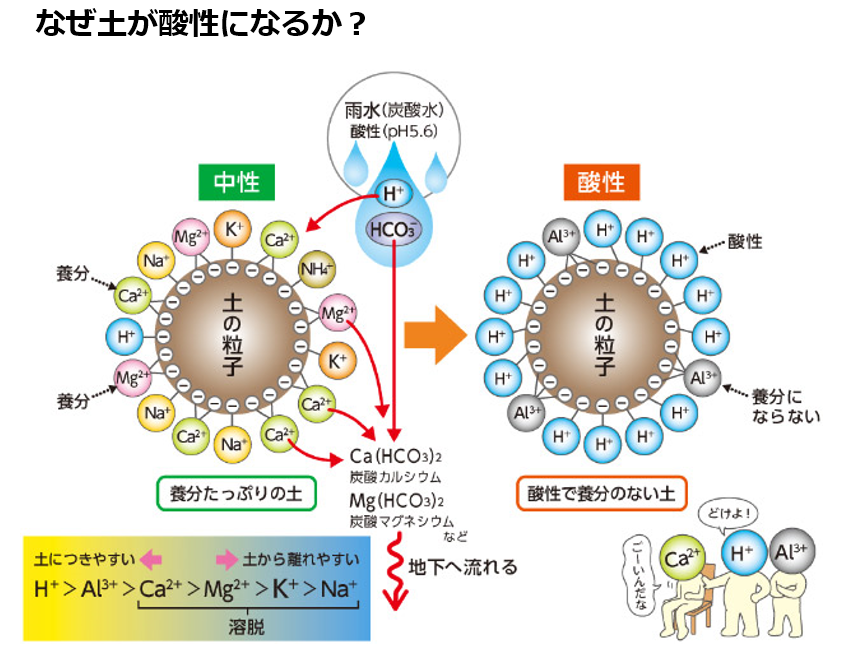

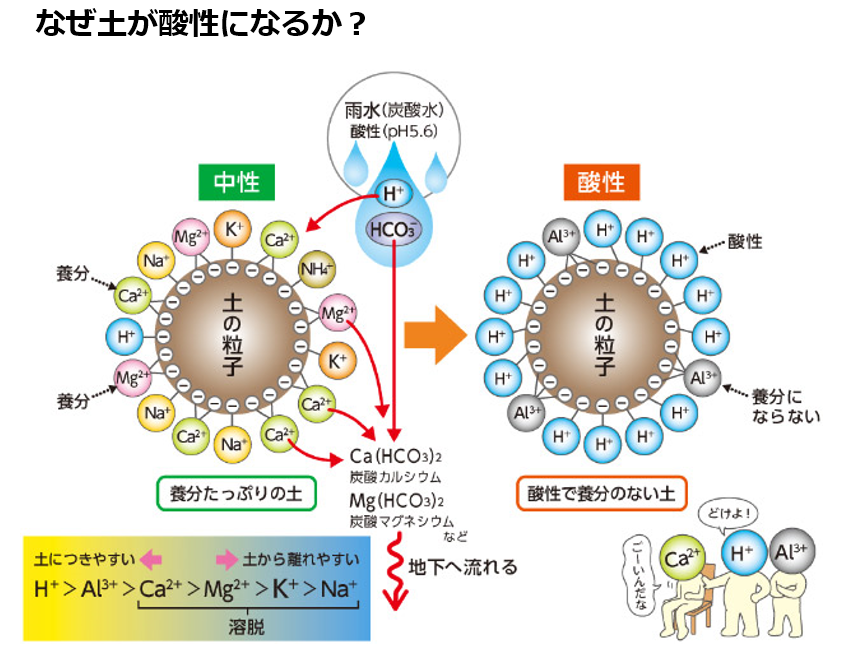

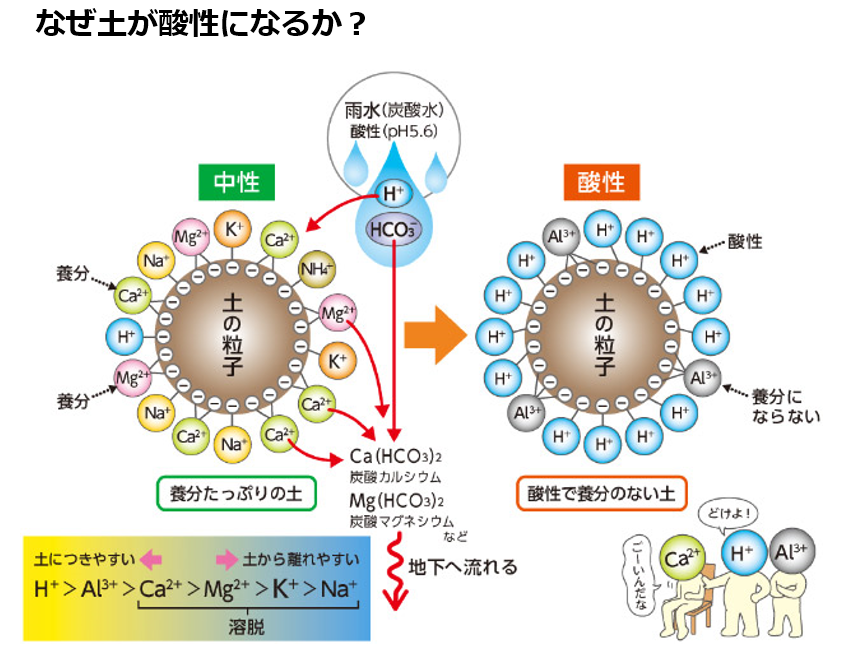

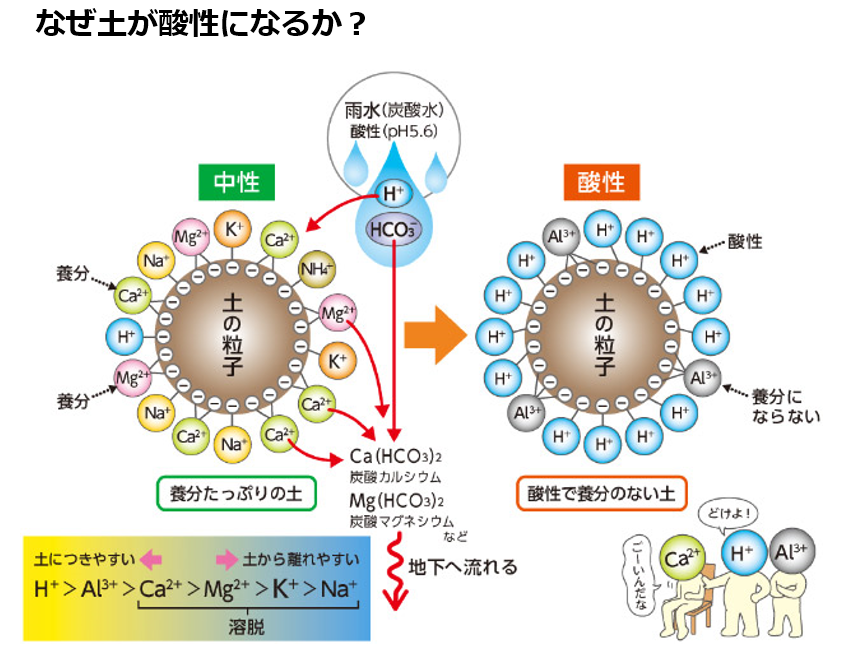

雨の中に大気中の二酸化炭素が溶け込み、土壌に降り注ぐ。

土壌の塩基分(カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)などのアルカリ分)が流亡しやすく、土壌栄養素は地下水に流され、その結果、土壌はやせる。

つまり、日本の土壌は酸性化しやすくなり、世界一肥沃なチェルノーゼム(黒土)と対照的であり、戦後、やせた土壌(黒ぼく土等)に作物の収穫量増大を狙い、大量の窒素、リン酸肥料、カリウムが過剰になるまで投入され続けた。

同じ黒色土でありながら、その土壌特性はなチェルノーゼム(黒土)とは真逆である。

http://www.kk-tanbaya.co.jp/cgi-data/hatasaku/img/20110608bunseki.pdf

https://www.zennoh.or.jp/operation/hiryou/pdf/qa_dojo.pdf

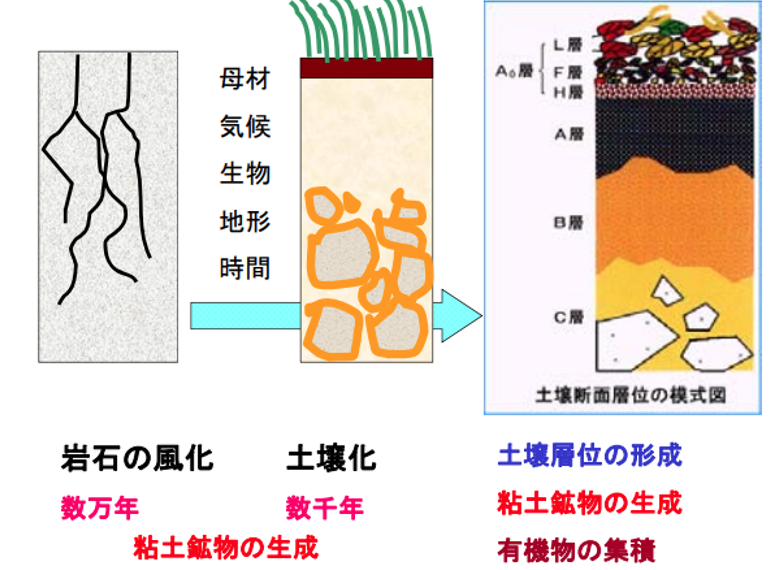

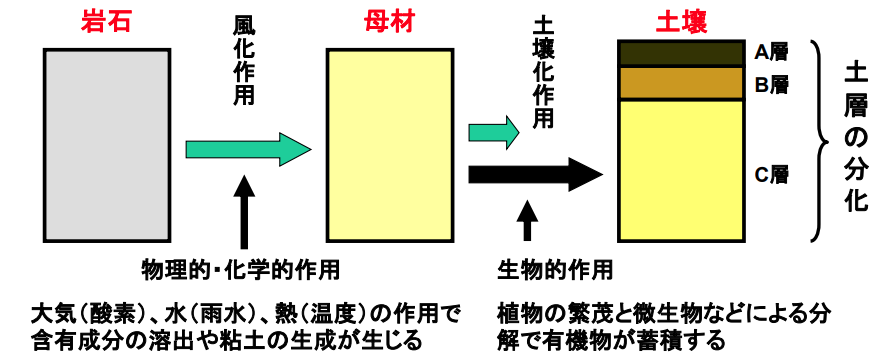

◆②.風化作用による土壌形成

【物理的風化】

・温度の変化によって岩石にひずみが生じたり、岩石の亀裂内の水が凍結・融解を繰り返す事により破砕して、岩石が細分化していく。

・流水や風などの作用によって岩石が侵食され細分化する事もある。

【化学的風化】

・岩石中の鉱物と水が接触して化学反応を生じる加水分解

・炭酸ガスを含む水による鉱物の溶解

・岩石中の鉄分の酸化作用

化学的風化は雨水や地下水による溶解と粘土鉱物の生成という形を取る。

空中を雨が落下する時に

空中の二酸化炭素(CO₂)を取り込み炭酸水素イオン(HCO₃⁻)が形成され、

⇒H₂O+CO₂ ⇔ H₂CO₃ ⇔ H⁺+HCO₃⁻

この雨水が地表で岩石と反応してカルシウムイオン(Ca²⁺)やマグネシウムイオン(Mg²⁺)を溶かし出し、

土壌コロイド(-)に吸着していたCa²⁺が土壌コロイドから離れ、

⇒H⁺+HCO₃⁻ の内、HCO₃⁻とCa²⁺が吸着し。

⇒Ca(HCO₃)₂ になる。

一方、水素イオンH⁺は土壌コロイドに吸着される。

(塩基(Ca、Mg、K)の代わりに水素イオン(H⁺)が土壌コロイドに吸着され酸性になる。(塩基の空席には水素イオンが着席する鉄則より)

成分として残ったアルミニウム(Al)や鉄(Fe)に富む粘土鉱物を生成するが、

三大肥料元素であるリン酸(P)を土壌に施肥する際、

植物に利用されないリン酸(P)と結びつき、

植物の根が加害され、養水分が吸収できなくなる。

尚、溶脱し易い成分の順番は

塩素(Cl)>硫酸塩(SO₄)>ナトリウム(Na)>マグネシウム(Mg)>カルシウム(Ca)>カリウム(K)>ケイ素(Si)>鉄(Fe)>アルミニウム(Al)

【生物的風化】

・岩石の割れ目で植物の根が成長する事によって岩石を破砕する作用もあるが、根の腐食の際に生成される炭酸や有機酸が岩石鉱物を溶解していく。

以上の3つに風化作用は大別される

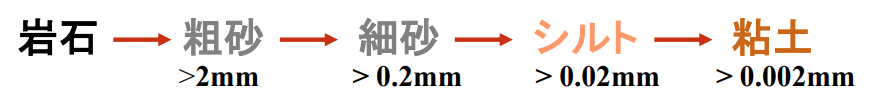

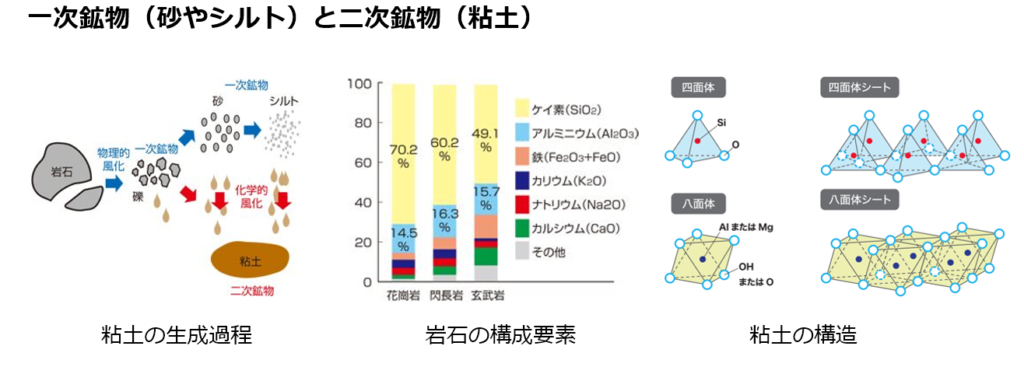

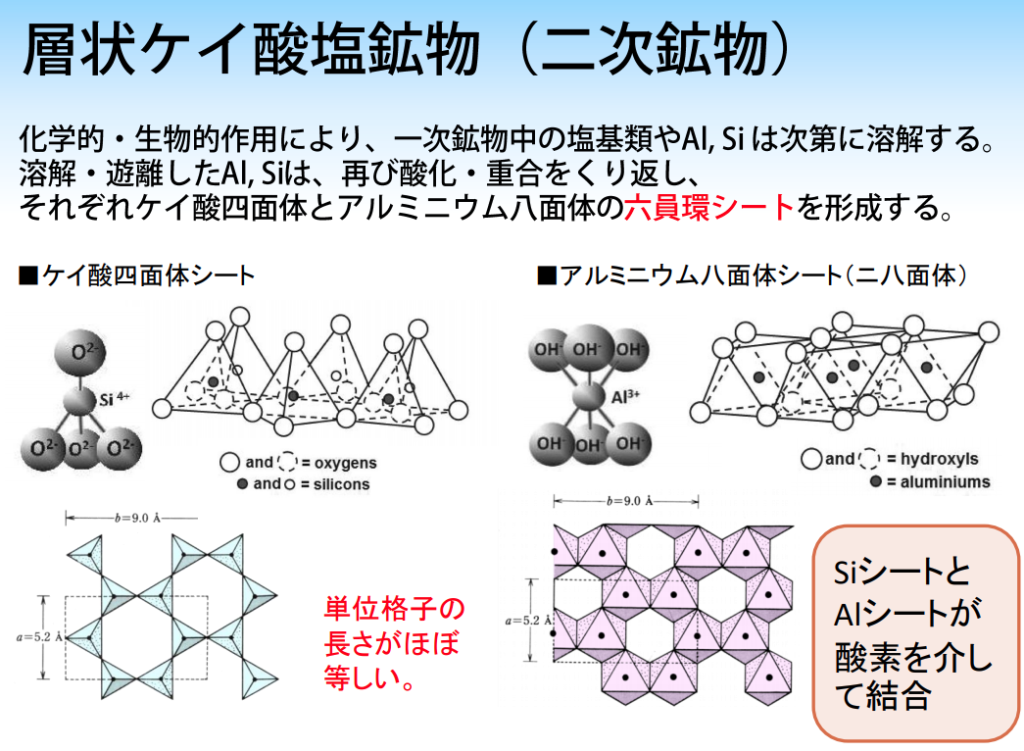

◆③.粘土鉱物(肥料養分吸着):一次鉱物と二次鉱物の違い

生成の過程の違いで、

砂やシルトなどの「一次鉱物」と粘土の「二次鉱物」に分けられる。

母材となる岩石が崩壊し微小な粒子と変化するが、粒子の大きさにより粗砂、細砂、シルト、粘土に分けられている。

・粘土鉱物の種類

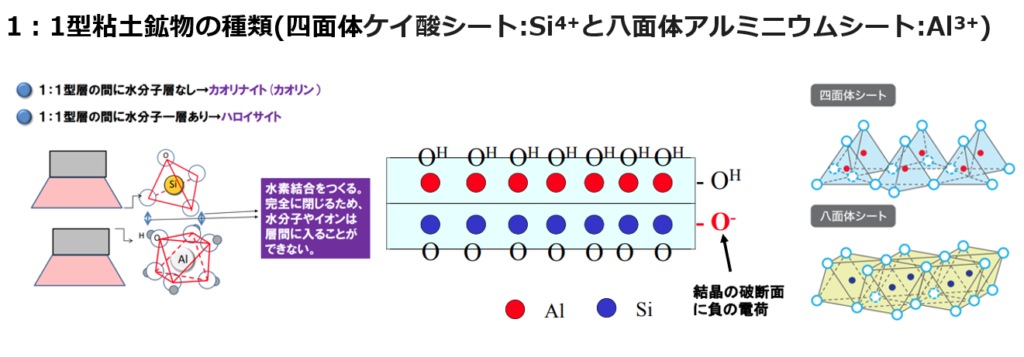

粘土はケイ酸シート(Si⁴⁺)とアルミニウムシート(Al³⁺)の組合せの違いで次の3種類に分けられる。

・カオリナイト族と呼ばれ、ケイ酸(Si)とアルミニウム(Al)とが1対1の割合で構成されている。

・農業生産力の観点からはあまり芳しくない。

⇒肥料成分を吸着する能力は、粘土鉱物で最も低く、生産力が低い土壌である。

⇒有機物をある程度施して弱点を補う必要がある。

⇒日本の土に含まれる粘土鉱物は、火山灰土以外はほとんどこのカオリナイト族であり、年間降水量が1,300mmを超える気候条件により、岩石の風化過程で、ケイ酸分がどんどん流れるが、アルミニウムは流れないからである。

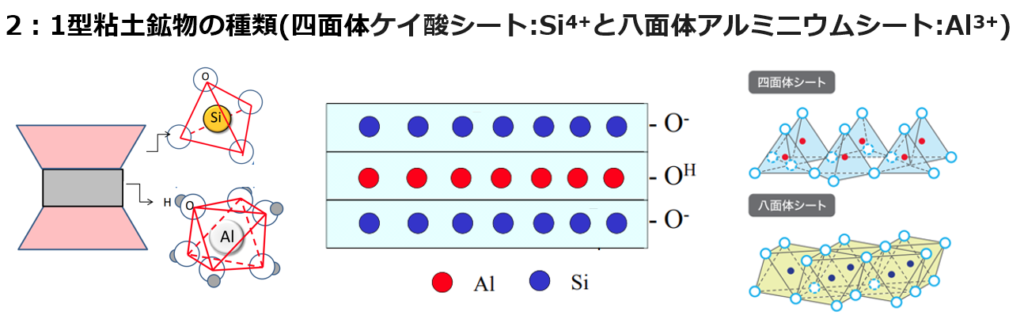

・モンモリロナイト族と呼ばれ、ケイ酸(Si)が2、アルミニウム(Al)が1の割合で構成されている2:1型のタイプ。

・2:1型はカオリナイト族に比べて農業生産力がはるかに高い粘土鉱物である。

・世界三大穀倉地帯の土壌である。

⇒ウクライナを中心とする『チェルノーゼム』、米国中央部の『プレーリー』、アルゼンチン中部の『パンパ』。

⇒日本では稀にある程度。

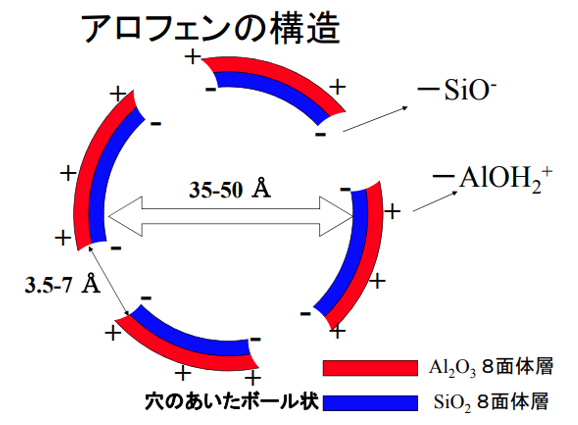

・その構造は1:1型や2:1型のようなシート状ではなく、アルミニウム(Al)が外側、ケイ酸(Si)が内側になった中空の球形や円筒状をしている。

・アロフェンやイモゴライトは、主として火山灰土壌地帯に含まれる粘土。

⇒くっつきやすく、乾くとバラバラになる性質がある。

⇒肥料成分を吸着する量は多いが、吸着する力は弱いという特徴があり、特にアンモニア(NH₃)とカリ(K₂O)の吸着が苦手である。

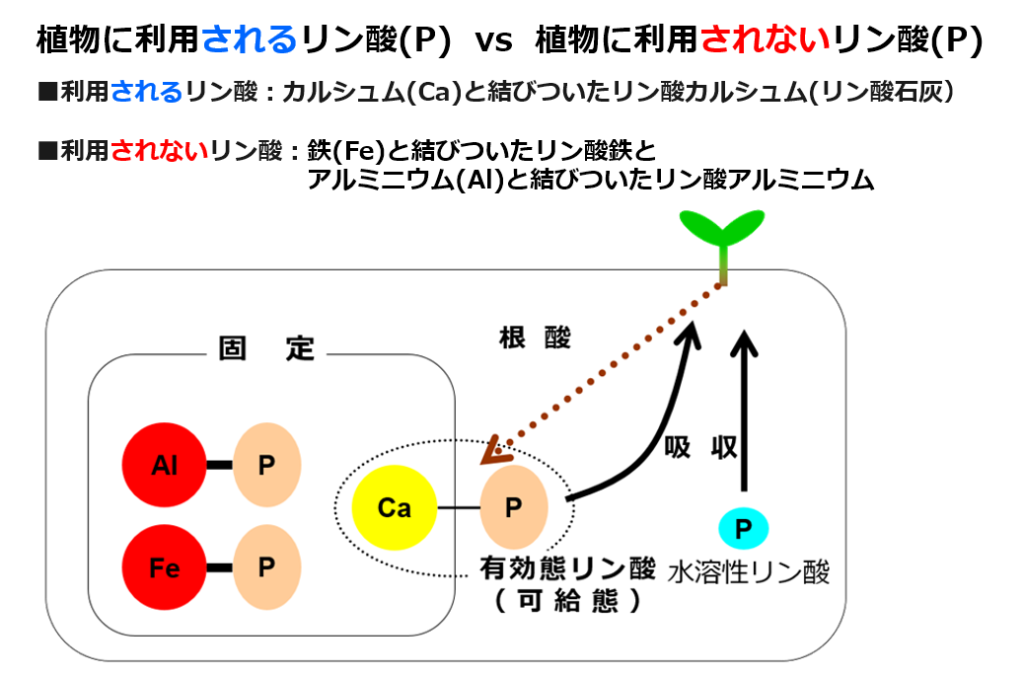

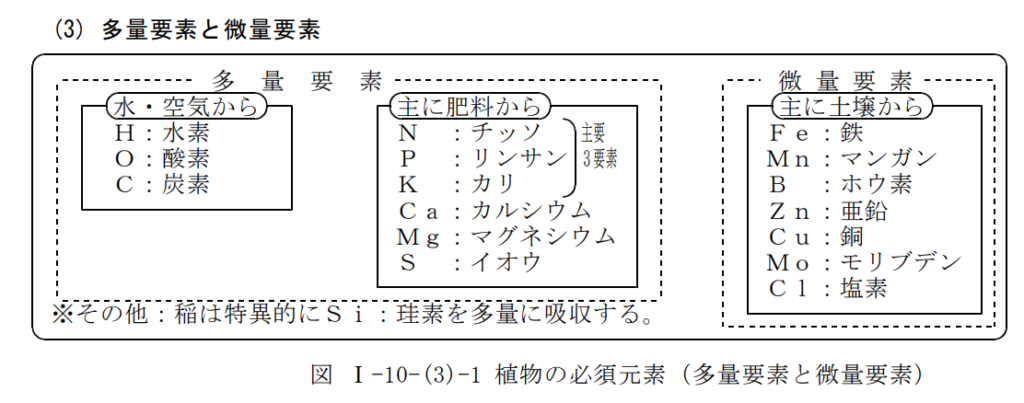

◆④.三大肥料要素のリン酸の特性について

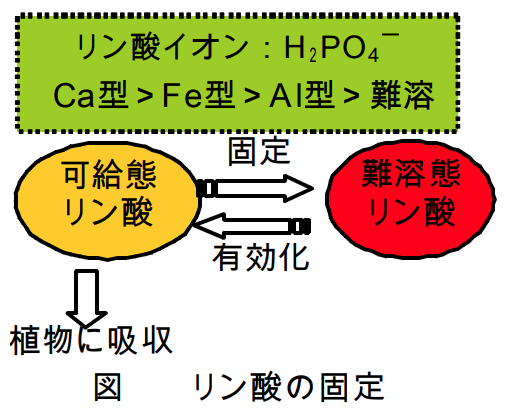

リン酸(P)は土の中でのでの移動がほとんどない点で、窒素(N)等と比べると大きな違いがある。

土の中でのでの移動しないという事は、表面だけに施用しても、土の中に浸み込んでいかない。

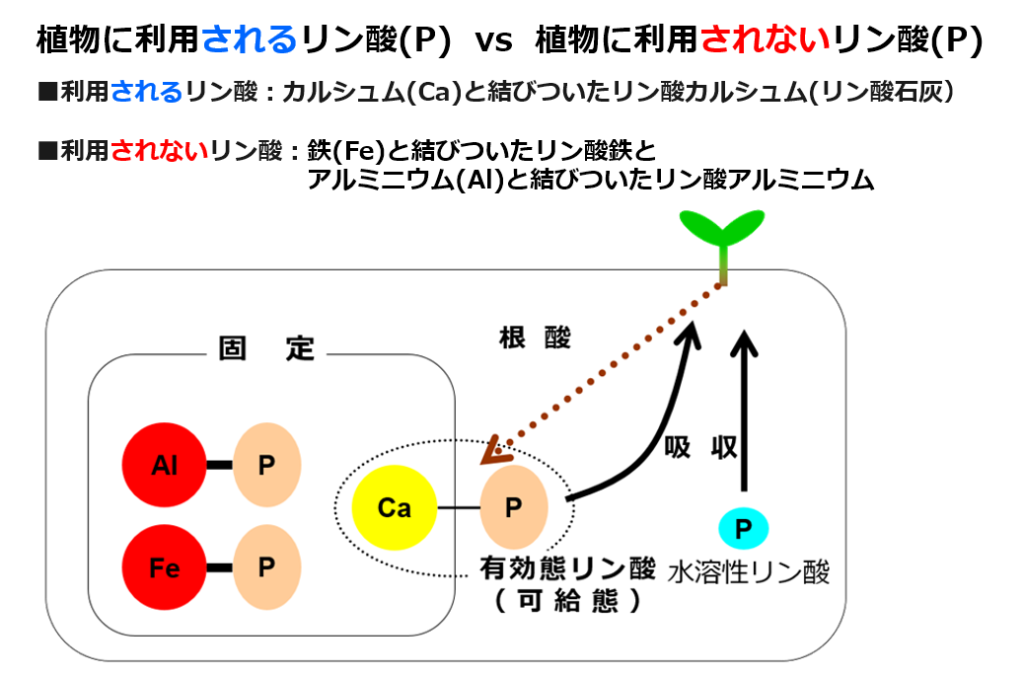

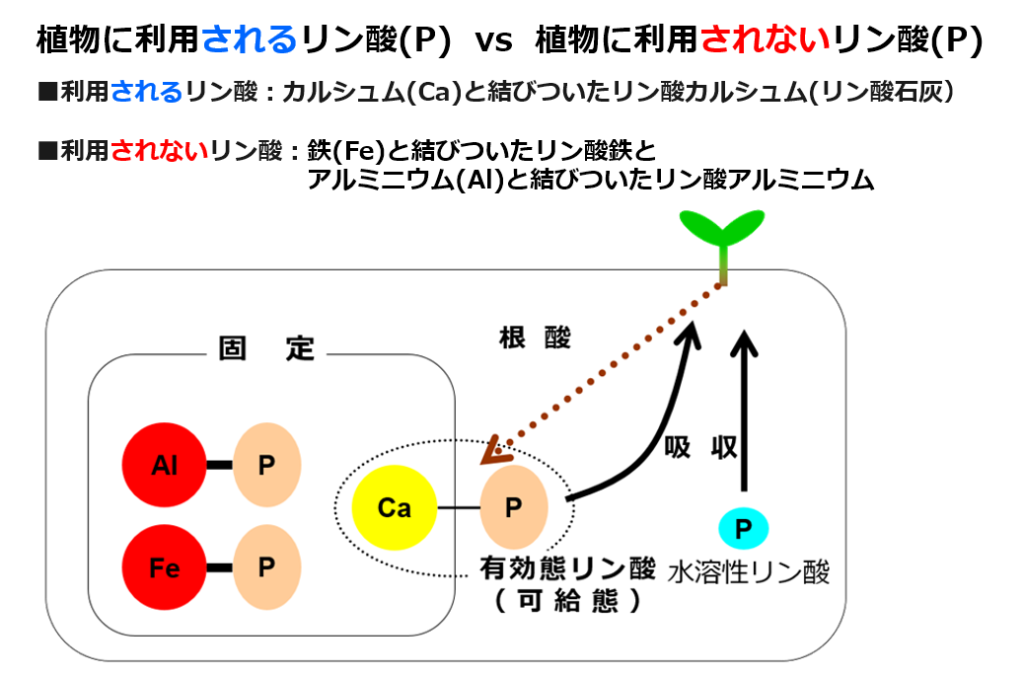

リン酸は土の中で単独で存在しておらず、必ず他の成分との組合せになっている。

その組合せの相手は、鉄(Fe)、アルミニウム(Al)、カルシュウム(Ca)のいずれかである。

■過剰化学肥料使用原因のまとめ

◆火山灰土(黒ボク土)の物理的・生物的特徴

軽くて礫を含まないため、耕うんしたり、溝を切ったり、畝を立てたりし易いすい。

更に火山灰土(黒ボク土)の表層は真っ黒で腐食も多く含むので、一見すると肥えた土のようで、人々に期待を抱かせる。

この腐植は、土壌中にアルミニウム(Al)と結びついているので、

分解がほどんど進まず、

作物の栄養源としてはあまり価値がなかった。

見かけ倒しのやせ地であり、長い年月に渡って人々を寄せ付けなかった不良土であった。

尚、世界一肥沃なチェルノーゼム(黒土)に含まれる腐植の性質は、

黒ボク土の腐食とは異なり、

土壌中のカルシウム(Ca)と結びついている。

これは、アルミニウム(Al)と結びついている場合と比べて、

微生物に分解されやすいのである。

従って、チェルノーゼム(黒土)では各種の栄養が作物に豊富に供給される事になる。

◆育たない原因

どんな作物を選んでも、根が障害を受けて黒褐色になり、地上部は枯れ死んでいく。

育たな原因は、強いアルミニウムであった。

注:アルミニウムイオン(Al³⁺)は黒ボク土(火山灰土)で多量に存在し、土壌中の酸性化で土壌中に溶けだしてくる。

土壌中のアルミニウムは、

土壌溶液が酸性に傾くと急に溶けだす。

これが植物にとって重要な栄養源である

有効態リン酸(植物に利用されるリン酸)を無効にしてしまう。

■火山灰土の改良策(酸性土の改良)

◆酸性土壌の5つの問題点

①酸性障害はアルミニウム障害とも言われている。(主に非アロフェン質黒ボク土)

土の酸性化で粘土鉱物から露出してきたアルミニウムイオン(Al³⁺)による障害。

このアルミニウムイオン(Al³⁺)により、

植物の根が加害され、養水分が吸収できなくなる。

また、リン酸イオン(PO₄³⁻)がAl³⁺やFe³⁺と結合しやすく、Ca<Fe<Alと難溶性型リン酸(植物に利用されないリン酸)になり、リン酸欠乏をもたらす。

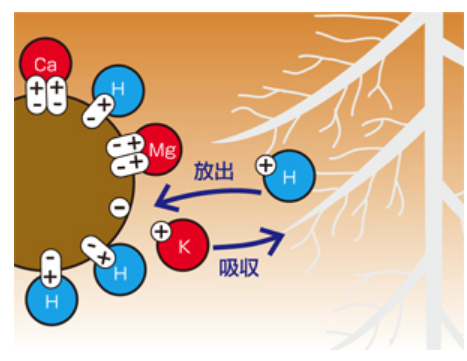

②交換性塩基(Ca、Mg,。K)は、

酸性土壌の原因である水素イオン(H⁺)と交換溶脱し、

雨水と共に流亡するので、

カルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)の欠乏症がでる。

③微量要素のホウ素(B)やモリブテン(Mo)は、

土壌の酸性化によって植物が利用できにくくなり、欠乏症が生じる。

④土壌が酸性側に傾くと、

微生物群のうち、病害をもたらす糸状菌の活動が活発になる。

逆に、アルカリ性に近づくと、細菌や放射菌の活動が盛んになり、拮抗作用により糸状菌の活動を抑え有機物の分解を促進する。

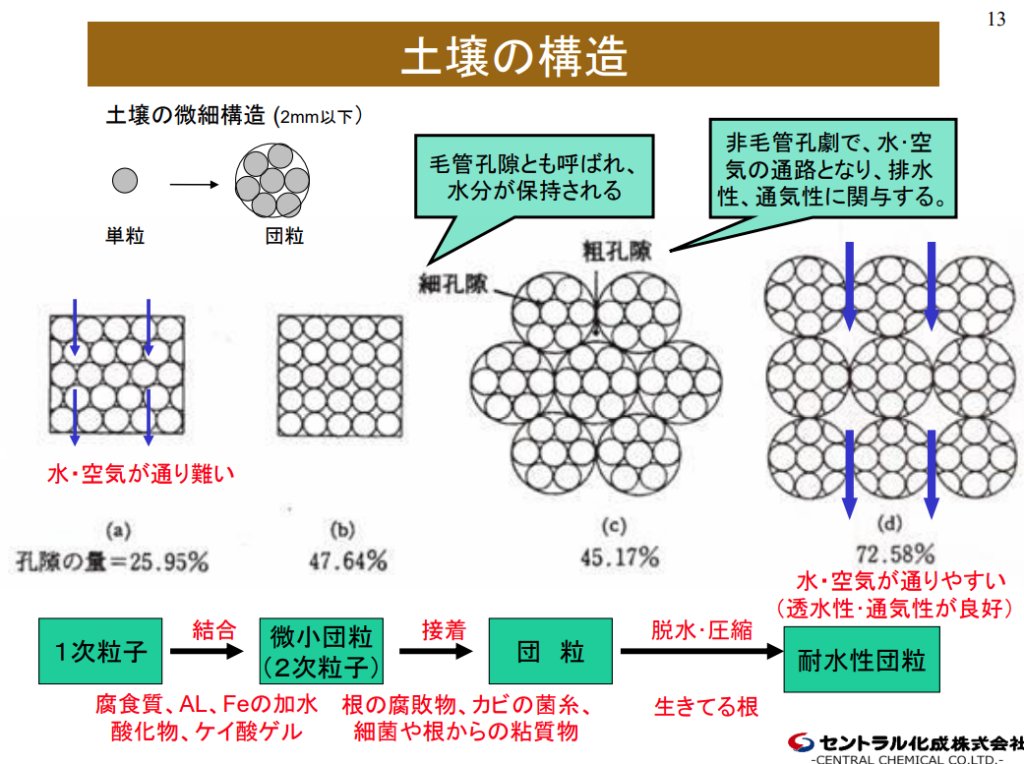

⑤酸性土壌が土の団粒化を破壊すると言われている。

◆処方箋:次の3つからなる。

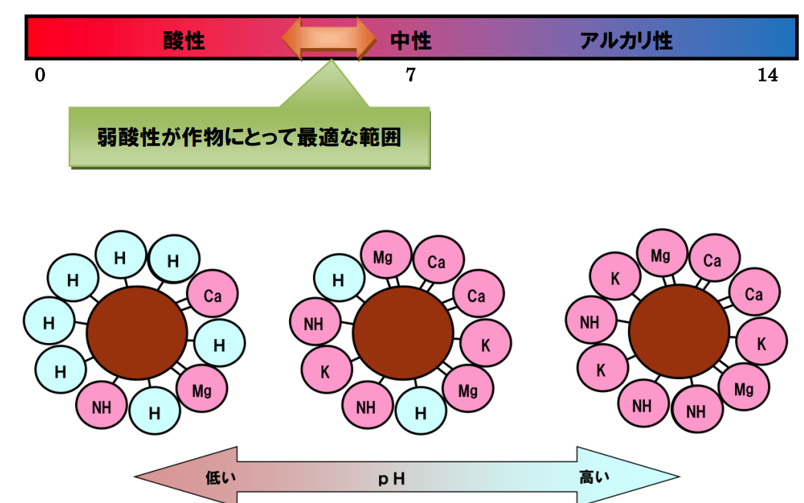

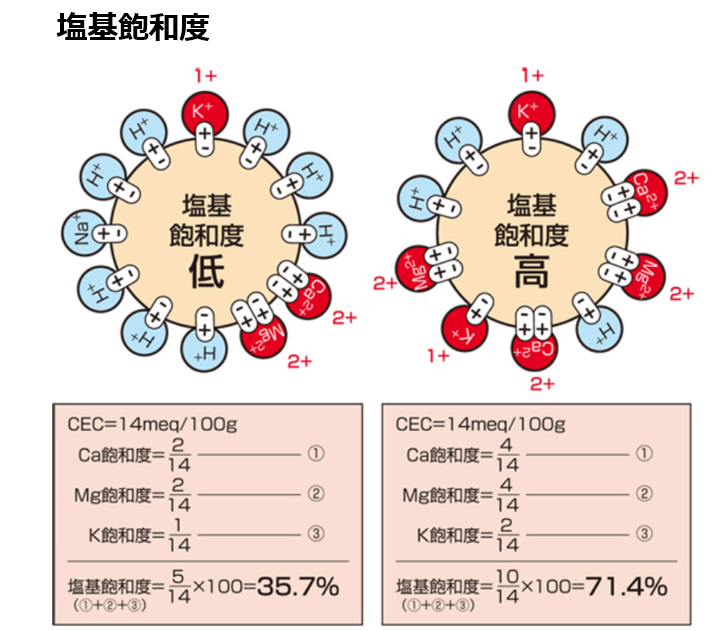

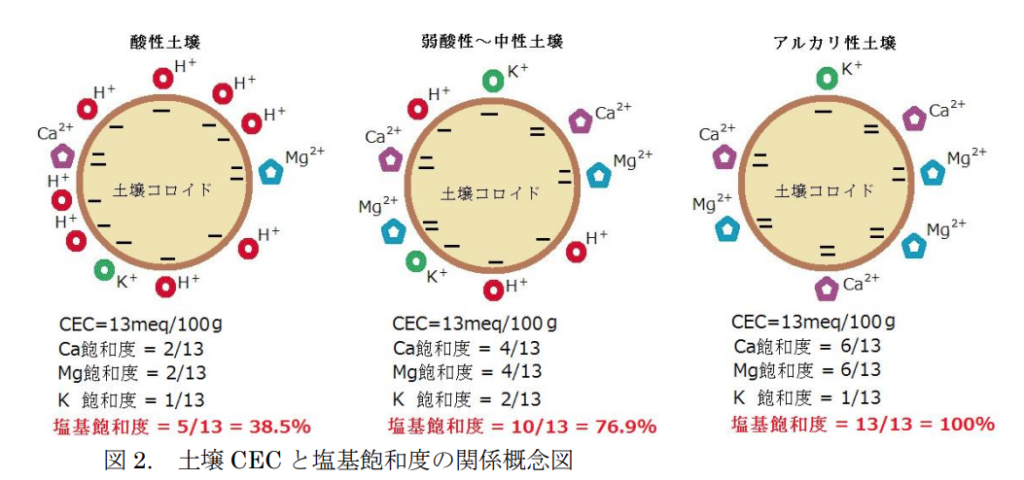

土のコロイドに水素イオン(H⁺)が多く座ると土壌は酸性になる。

このコロイドの円卓の椅子には鉄則があり、空席は絶対にない。

雨水で塩基Ca、Mg、K)が溶脱され、

塩基の代わりに水素イオン(H⁺)が土壌コロイドに吸着され酸性になる。(塩基の空席には水素イオンが着席する鉄則による)

逆に水素イオン(H⁺)が少なければ、アルカリ性に近づく。

①石灰施用による酸性土壌の改良を行う。

石灰(Ca→Ca²⁺)や苦土(マグネシウム:Mg→Mg²⁺)を施用すると、土のコロイドに吸着され、水素イオン(H⁺)を追い出して、代わりにカルシュウムとマグネシウムを座らせる事ができる。

つまり、土の塩基飽和度を上げる。

https://www.zennoh.or.jp/operation/hiryou/pdf/qa_dojo.pdf

http://www.kk-tanbaya.co.jp/cgi-data/hatasaku/img/20110608bunseki.pdf

②堆肥などの有機物を施す。

【堆肥の効用】

・土壌物理性の改善

⇒土壌微生物は、団粒構造を作り、堆肥中に含まれる籾殻等の粗大有機物と併せて通気性や排水性等、土壌の物理性を改善する。

・肥料成分の吸着

⇒腐熟した堆肥には腐植に似た成分が含まれ、カルシュウム、マグネシウム、カリウムといった栄養素を吸収・保持・供給する機能(陽イオン交換容量:CEC)を増加させる。

・病害菌を抑制

⇒良好な堆肥は、多様な微生物相を維持し、病害菌の急激な増殖を抑制する効果がある。

【堆肥づくりに必要な条件】

有機物の分解には微生物の増殖が欠かせないが、窒素(N)が必要である。

稲わら等C/N比の高い(炭素の多い)有機物は分解の過程で窒素(N)を消費する。

しかし、有機物自体で窒素(N)を賄えない場合は、土壌の窒素(N)も利用する。

その結果、作物が吸収するはずの窒素(N)が稲わらの分解に利用され、生育が阻害される。これが窒素飢餓である。

窒素飢餓を起こさないためには、窒素(N)を多く含む牛糞や豚糞等の窒素肥料を補う必要がある。

③リン酸肥料を施用する。

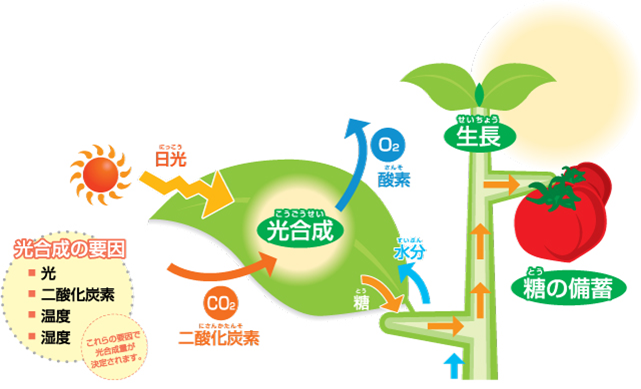

植物は光合成のエネルギーを糖の形で蓄える。

http://hakushufarm.jugem.jp/?eid=234

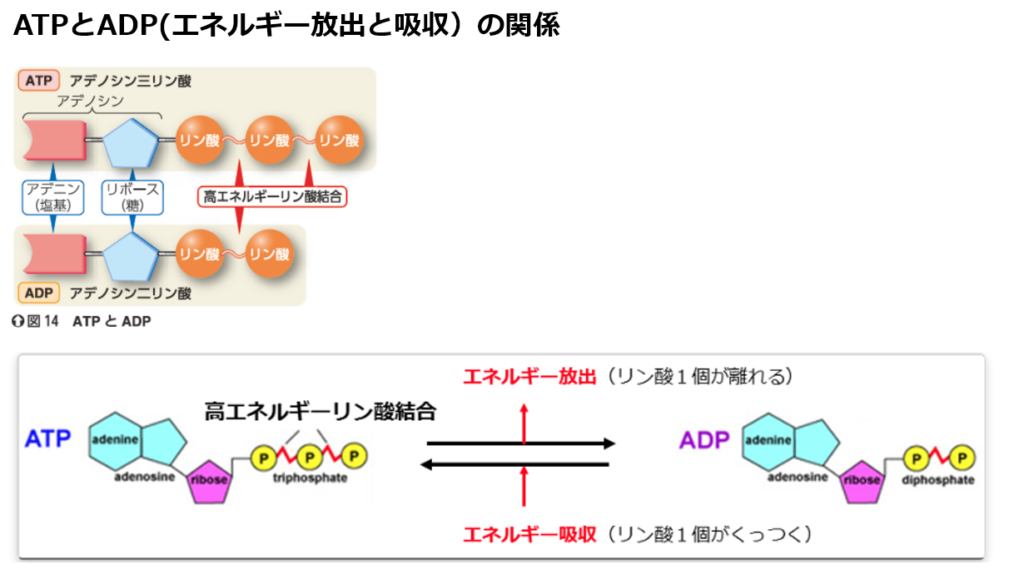

その糖から高いエネルギー状態のATP(=アデノシン3リン酸)を作り、

ADP(=アデノシン2リン酸)2へと変化させ、エネルギーを取り出す。

ATPとADPは繰り返し生成され、

何度も利用できるバッテリーのような役目を持つ。

ATPはエネルギーを蓄えており、そのエネルギーを使って物資(グルコースやアミノ酸)を生成し、生命維持活動を行う。

植物体内での物資輸送にはATPで蓄えたエネルギーが使われる。

このPがリン酸である。

■■施肥過剰な日本の圃場とその原因

戦後の農業は、大量生産・消費による高度成長社会の実現と歩調を合わせるように、土壌分布から痩せた土壌に化学肥料を大量に投下する事で、農作物の収量アップを目指し、量的な対応を取った。

この大量化学肥料の投入という動きの象徴が、農林水産省が進めた『特定野菜等供給産地化』政策である。

この政策は、各地に大規模にして優秀な野菜産地をつくる原動力になり、戦後開拓のモデルにもなった。

これらの地域は、ある決まった規格の野菜が、決まった量、きちんと栽培させて、流通網を介して野菜の工業化を目指した。

肥料のやり方や土壌改良法も、地域ぐるみで一律のやり方が進められた。

広く多くの圃場に同一品種を作付け、画一的に肥料を与える事を毎年繰り返した結果、『連作障害』も恒常化させた。

一方、多様で複雑な様相を見せる圃場(農場)に対して、農業従事生産者は考える事をやめさせた。

やせた酸性土壌に何故、石灰(Ca)や苦土(Mg)を入れる必要があるのか?

その理由を理解する事は二の次になり、作業としてこなす姿勢が強くなった。

品種選びやその他の作業も同じ事が言える。

こうした大産地では、何故、適正な土壌pHを超えて石灰(Ca)や苦土(Mg)を施用してしまう事になったかのかが問題になった。

自分達で土壌を調べる事、土のメカニズムを知ろうとする事、そうした事への興味が薄れていった事が挙げられている。

農家のマインドも

土を『作る』とか、作物を『育てる』という感覚ではなく、

『ある一定面積から、いくら取る事が出来るか』という気持ちに変わっていった。

農家の仕事が土を作り作物を育てる農業から、収益性重視の『作物生産業』へとシフトし、別の道を歩み始めた。

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-18.pdf

注:上記農業経営の展望についての『経営指標』の考え方(以下①~③)

①農業所得は、農業経営統計における農業所得の考え方に準じて試算(農業粗収益(補助金を含む)から物的経費、雇用経費、支払利子・地代を控除)した。

②主たる従事者の所得は、法人等における内部留保等を計算上見込まず、農業所得を主たる従事者数で割って試算した。

③ 補助金は、原則、30年度の水準を用いた。中山間地域のモデルは、中山間地域等直接支払交付金を見込んで試算した

農業界も農産物が売れる、機械や資材が安く買える等の経済成長の恩恵を受けた側面や『補助金政策』で戦前に比べれば大幅な豊かな生活を実現した。

こうした収益性マインドは、農薬の使用を含めて『環境に負荷を掛ける続ける』農業へと変貌させた。

他方、消費者側の新たな要望に合わせるように有機農業も行われるようになってきており、情報技術の利用(ブロックチェーン、IoT、AI)との組合せや、営農型太陽光発電(=ソーラーシェアリング)の採用により、再度地域社会における農業地帯の再定義が進められるようになってきており、

新型コロナウイルスの拡散と同期するがごとく先進国で家庭菜園ブームが起きている。

更に、テレワークの進展の動きは、都市から地方へと生活拠点を変える動きを加速させ、家庭菜園ブームの高まりが大自然の恵みを自らの身体を使い直接的に触れ合う機会を増やす。

これらの時代を前に押し進める動きは、農に対する意識にも影響を及ばし始め、『自産自消モデル』が一般化する可能性を秘めており、

再度、自らが学び、考える農業が高い次元(=生産者と消費者の情報のコラボレーションで)で統合しようとする動きを加速させるのではと考える。

グレートコラボレーション社会が21世紀をリードするのではと思う。

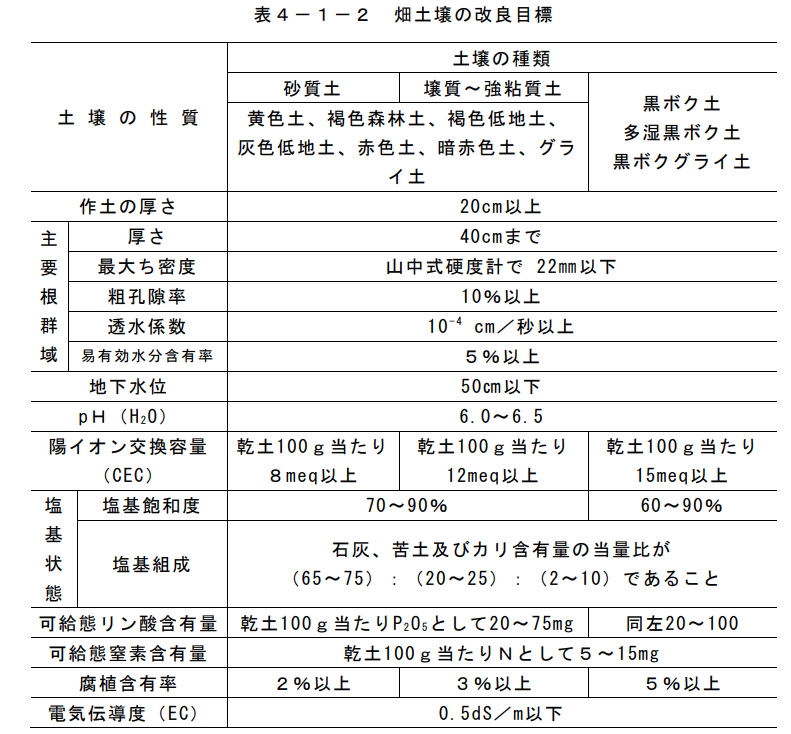

◆石灰(Ca)過剰による塩基飽和度が100%を超えの土壌診断結果

痩せた土壌(酸性土壌)の化学的改善として①石灰施用による酸性土壌の改良を行う事を前述した。

土壌環境を無視した画一的な施肥設計を継続させた結果、塩基飽和度100%超えの土壌診断結果が出るに至った事例もある。

http://bsikagaku.jp/f-knowledge/knowledge18.pdf

例えば、圃場全面を『ビニール・マルチで覆い』レタス栽培を毎年継続すると、雨水が通過するのは野菜(レタス等)を植える穴の部分だけになる。

すると、雨水によって土壌から石灰(Ca)や苦土(Mg)が流出しなくなる。

これを毎年繰り返すと石灰過剰という事態を招き、その結果が土壌診断結果に『塩基飽和度が100%超え』が出る。

・アルカリ土壌による生育障害発生

土壌のアルカリ化は、塩基類の過剰集積による塩類障害、マンガン・鉄・亜鉛・銅・ホウ素等の欠乏障害が発生しやすくなる。

・アルカリ土壌の改善

アルカリ土壌の改善対策として、石灰質資材の使用中止や家畜ふん堆肥の施用量を削減すると共に、生理的酸性肥料(硫安、塩安、硫酸カリ、塩化カリ等)を使用する。

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/423596_2722883_misc.pdf

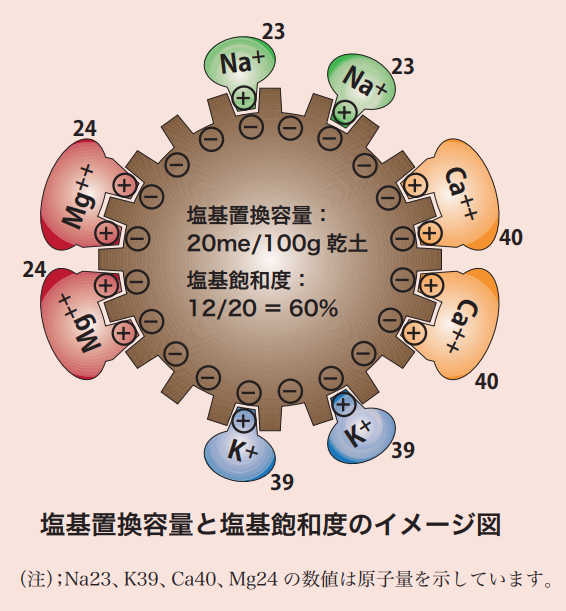

◆塩基飽和度

・100g の乾土当たり 20me の塩基置換容量を示す例

⇒プラスイオンを 20 ケ保持する能力があり、これが塩基置換容量である。

⇒ナトリウムイオン(Na+)2 ケ、カリウムイオン(K+)2 ケ、カルシウムイオン(Ca++)4 ケ、マグネシウムイオン(Mg++)4 ケが粘土(土壌コロイド)にくっついており、合計で12ケ(プラスイオン数12)。

⇒塩基飽和度は、図の例で求めれば、プラスイオンの総量(= 12 ケ)/ 20me で 60% となる。

https://japan-soil.net/BOOKLET/H22_DS/A4/A4_web.pdf

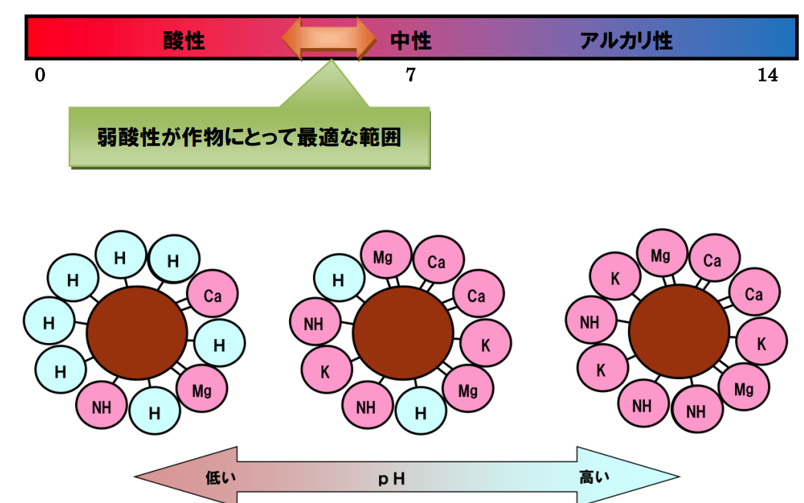

◆塩基バランスと作物の適正pH

上記塩基飽和度事例では、カルシウム(Ca)飽和度20%、マグネシウム(Mg)飽和度20%、カリ(K)飽和度10%、ナトリウム(Na)飽和度10%というバランスになる。

土壌コロイドに占めるカルシウム(Ca)飽和度20%、マグネシウム(Mg)飽和度20%、カリ(K)飽和度10%の3種類の成分こそが、土の化学性を判断する際に基本となる。

野菜が求める塩基バランスを検証しながら、土の歪み具合を知る事から始まる。

◆pHの数値が1.0違うと水素イオン濃度の差は10倍違う。

作物には、作物ごとに適正な土壌pHがある。

ホウレンソウではpHが6.5~7.0ぐらいとか、レタスでは6.0~6.5程度である。

例えば、大野菜産地のレタス圃場で土壌検査したらpH=7.2であった。

レタスの適正値との差は0.7程度にもなった。

https://japan-soil.net/BOOKLET/H22_DS/A4/A4_web.pdf

https://www.higashinihon.info/farming

注:pHの数値が2.0違うと100倍、3.0違うと1000倍の差となる。

土壌pHが上がると、野菜に必要なモリブデンなどの微量要素が吸収されなくなるという困った現象が起きる。

日本の土の欠点である微量要素不足が野菜の食味や栄養価にもろに影響する。

◆アルカリ土壌で起こる微量要素の不溶化

年間降水量が1,300mmを超える日本の気候では土壌酸性化が進む事は既に述べたが、再記載してそのメカニズムを確認する。それは以下になる。

空中を雨が落下する時に

空中の二酸化炭素(CO₂)を取り込み炭酸水素イオン(HCO₃⁻)が形成され、

⇒H₂O+CO₂ ⇔ H₂CO₃ ⇔ H⁺+HCO₃⁻

この雨水が地表で岩石と反応してカルシウムイオン(Ca²⁺)やマグネシウムイオン(Mg²⁺)や微量要素を溶かし出し、

例えば、土壌コロイド(-)に吸着していたCa²⁺が土壌コロイドから離れ、

⇒H⁺+HCO₃⁻ の内、HCO₃⁻とCa²⁺が吸着し。

⇒Ca(HCO₃)₂ になる。

一方、水素イオンH⁺は土壌コロイドに吸着される。

(塩基(Ca、Mg、K)等の代わりに水素イオン(H⁺)が土壌コロイドに吸着され酸性になる。(塩基の空席には水素イオンが着席する鉄則より)

このメカニズムにより、土壌コロイド(=土の粒子:-に帯電)に吸着していた栄養素(陽イオン:Ca²⁺、Mg²⁺、K⁺等)がHCO₃⁻と結合して、土壌コロイドから離れ、代わりに水素イオン⁺が吸着し、酸性化が進む。

微量要素であるモリブデン(Mo)以外は酸性の土壌条件で溶けだすので、微量と言えども作物はなんとか吸収してきた。

この際どい土壌条件下で、pHが上昇(アルカリ化)し、一気にアルカリ側に傾いた土壌では、微量要素は不溶化と言って作物が吸収利用できなくなる。

https://www.zennoh.or.jp/operation/hiryou/pdf/qa_dojo.pdf

この現象は、作物の地上部だけでなく、地下部の根の部分に症状を見せる。

土壌中の栄養を吸い取る根の先端はデリケートな組織で、この組織にダメージを受ける。

各種微量要素の吸収が円滑に行われなくなり、結果、地上部で微量要素の欠乏症を呈してしまう。

これにより、デリケートな根の先端が健全さを失い、更なる障害を引き起こす。

この悪循環が野菜の『うまみ』や『健全な栄養価』を損ってしまう。