■密教の教え-空海著『十住心論』第十住心(マンダラ)を読む

◆導入

転記先URLは以下

https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/kitao/post-270.html

第十住心 マンダラ

人間は第一住心の生存欲を意識することから始まり、その思考能力よって人間中心主義の思想を発達させてきた。

その間、ナーガールジュナによって考察された相対性の論理による諸相の存在の否定、すなわち空(くう)は、

空海によって実在する万象を含む絶対空間の空(くう)として肯定されるが、

論理によっては世界の真理を説明することができないとしたナーガールジュナの哲学的帰結により思想の階梯はこの段階で崩壊してしまった。

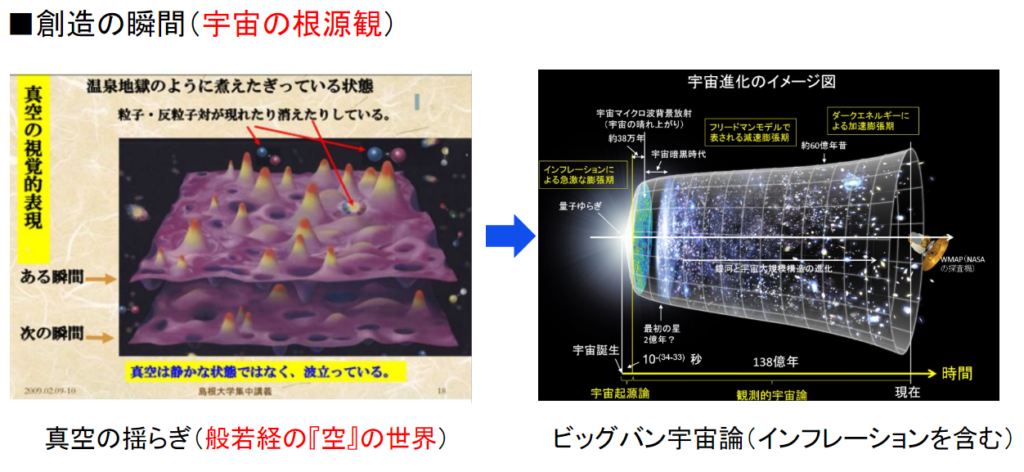

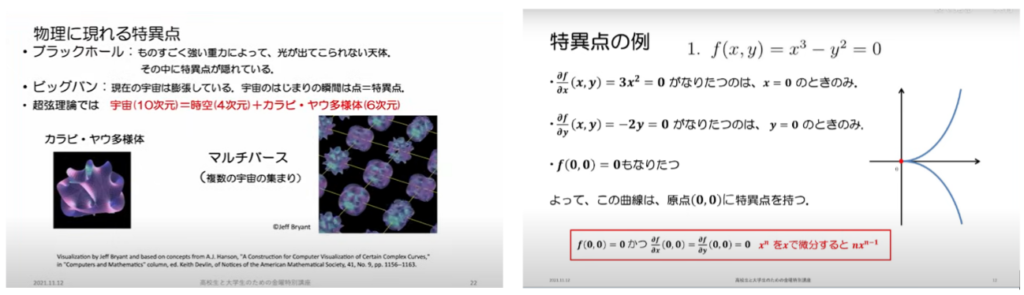

◆特異点

出典:https://www.youtube.com/watch?v=Fc0Caf6-GGw&t=3262s&ab_channel=%E6%9D%B1%E5%A4%A7TV%2FUTokyoTV

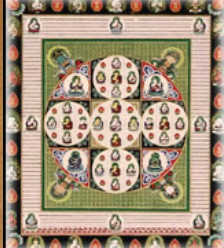

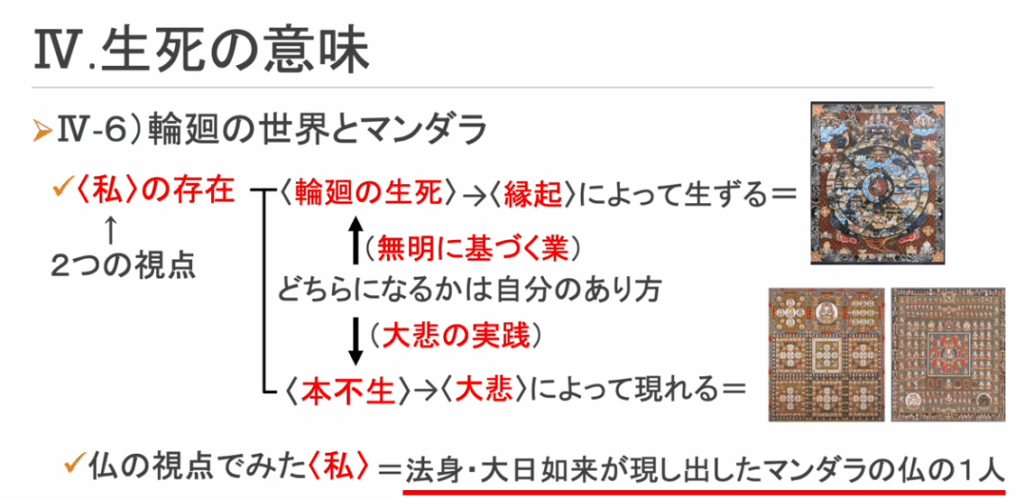

注)仏教では世界の創造を説かない:したがって造物主も認めない。

万物は縁によって生じ、縁によって滅す(縁起説)。

ものの発生には必ず本がある。

いかなるものも無からは生じないのだから、本にもまたその本がある。

では原初の本は何か。

もちろん誰かが造ったのではない。

原初の本が生じたのだとすれば、それはどうして何から生じたのか。

だからそれは「生じた」のではない。

だが生じたのでなければ、なぜ諸般のものはある(ようにみえる)のか。

結局、生じたとか生じないとかを問えない原初の、思量を越えた事態を「本不生」といい、

それを阿字で表して「阿字本不生(あじほんぶしょう)」というのである。

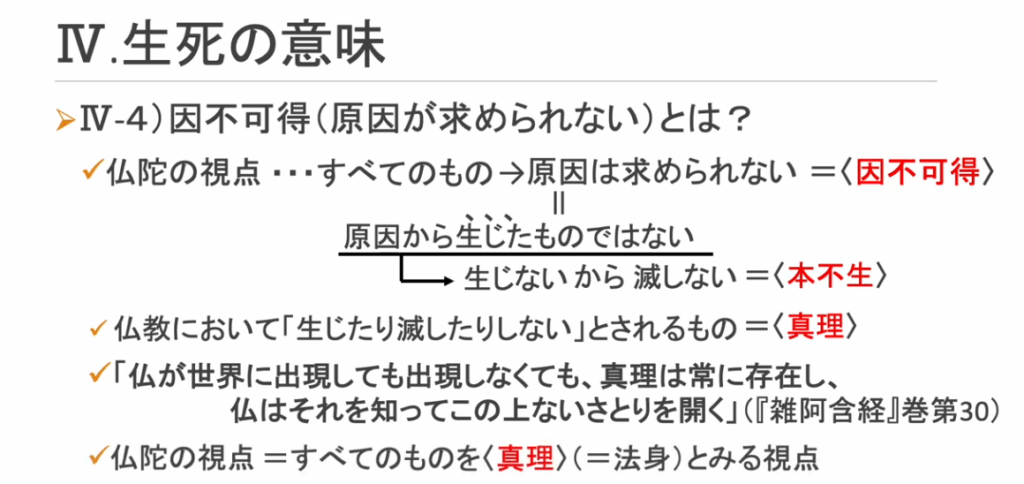

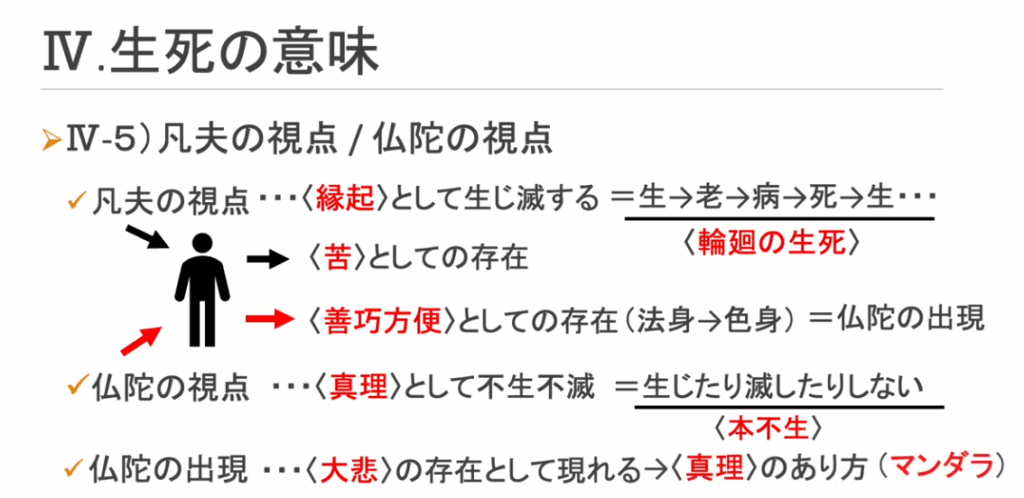

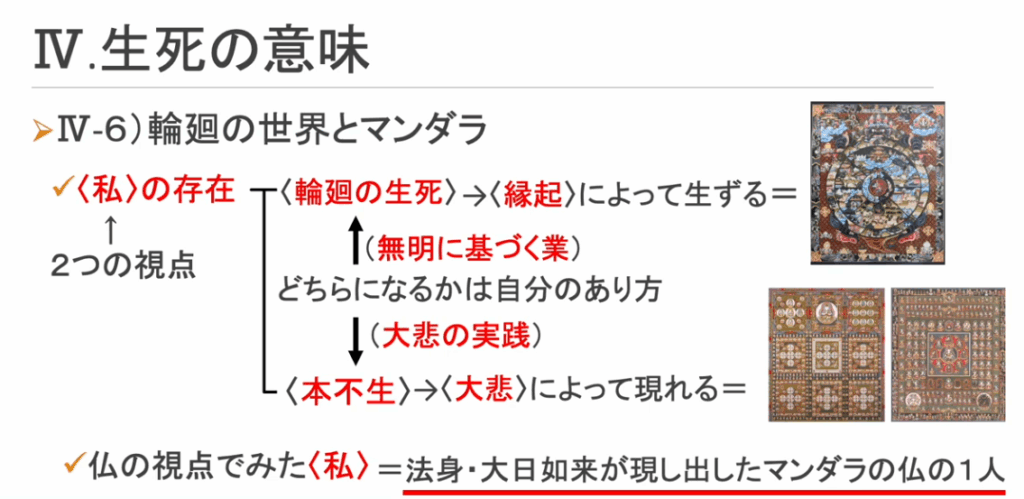

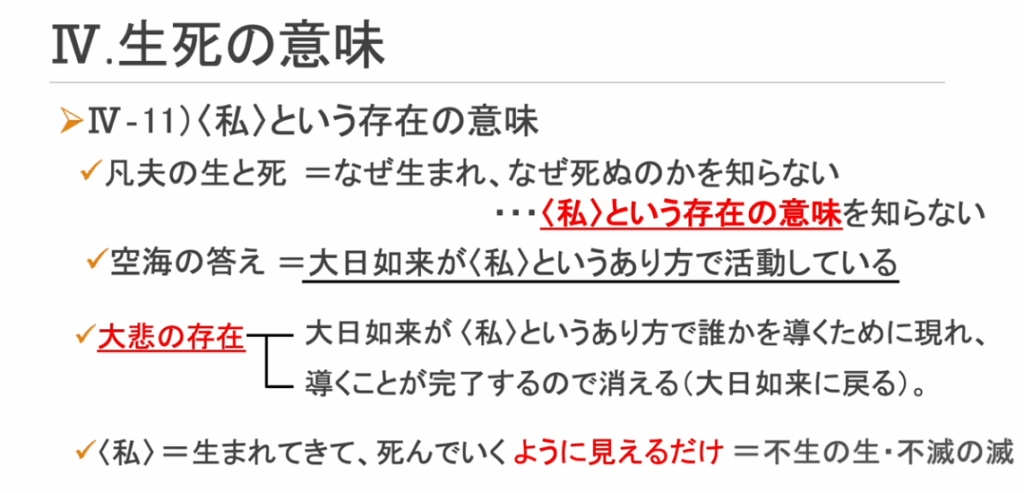

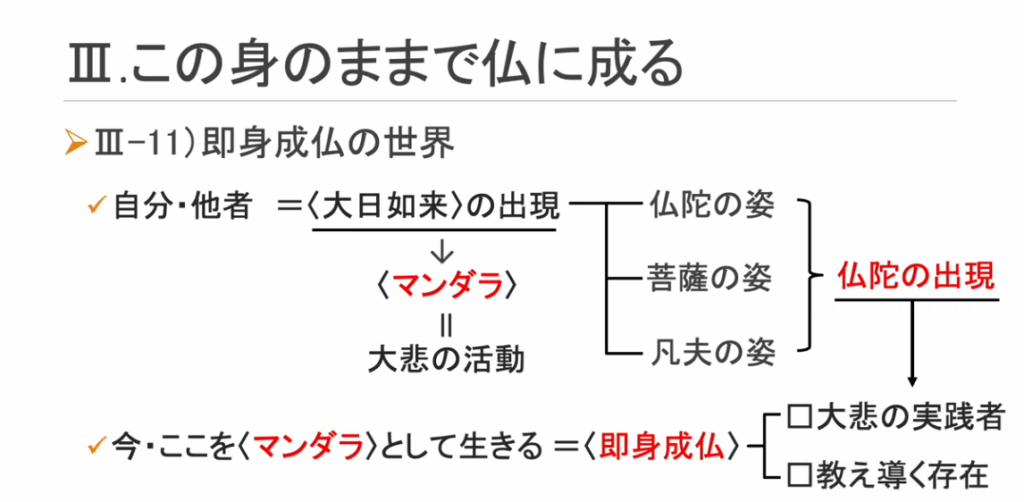

<参考情報:空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)より一部抜粋>

・万物の根源は、

万物自体がそこにあるように、やはり宇宙そのものであろう。

そして万物の母なる宇宙は、やはり生命を生み育む母のように慈愛に満ちているであろう。

それは現代物理学が描くような暗黒の冷たい物質空間ではない。精神的・霊的存在であるわれわれを生み出した宇宙が、そのようなものであるわけがない。

されば、かくのごとき母なる宇宙を仏とみなして何の不思議もない。さらにそれを最高の尊称として大日如来と呼ぶことも。

かくて阿字は宇宙仏たる大日如来の象徴となる。

阿字を観想し、阿字を胸中におさめることは、自身と大日如来との本質的・本源的同一を体感することにほかならない。

上記参照先:https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/miyasaka/post-12.html 阿字観の方法と意義

注)阿字本不生:密教の根本教義の一つで、「阿」の字が宇宙の根源を象徴し、本来不生不滅、すなわち永遠に存在するという意味を持つている。

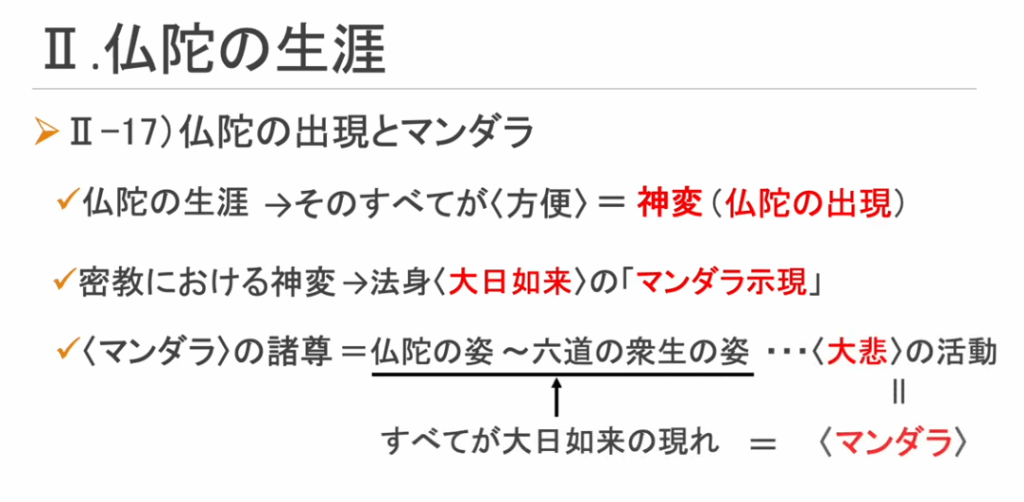

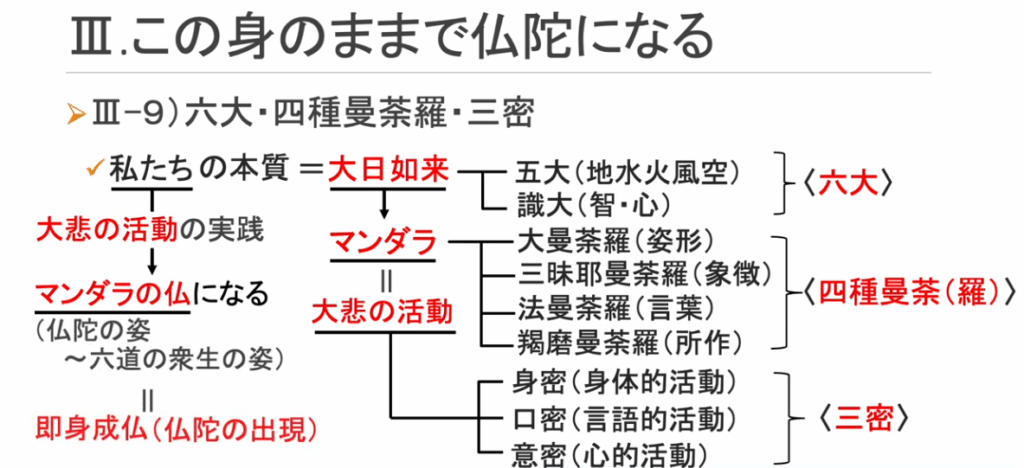

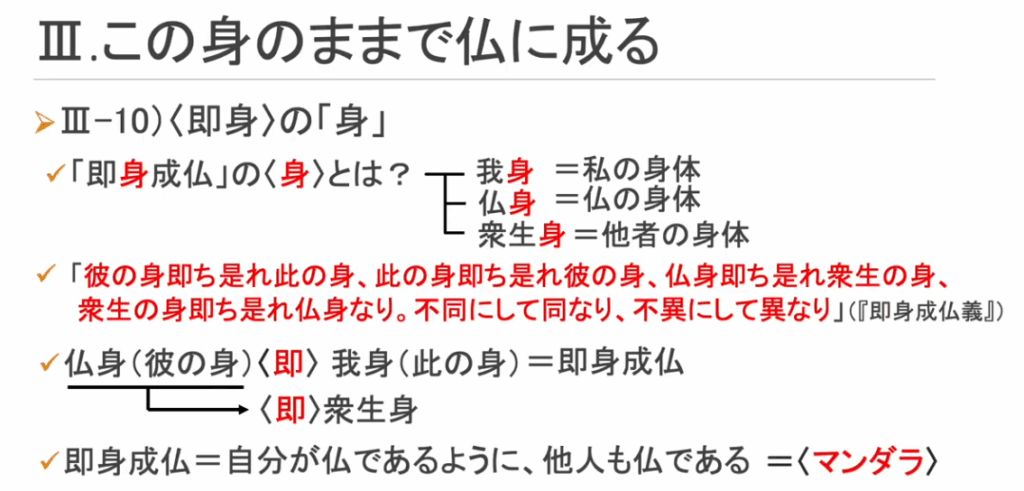

そこで、第十住心において空海は言語による論理を超える多角的な表現メディアとして

(1)「形象」:万象の色・かたち・動きによるすがた<大マンダラ>

(2)「シンボル」:事物・事象の象徴性とそのことによる差別化と意味化<三昧耶(サンマヤ)マンダラ>

(3)「単位」:文字と数量による意味の編集<法マンダラ>

(4)「作用」:物質のはたらき/人の行動<羯磨(カツマ)マンダラ>

の四種があることを示し、それらのメディアによって、世界の”すがた”とその”はたらき”の本質を伝達することができると提唱した。

そのメディア<マンダラ>によって表現された真実の世界が第十住心なのである。

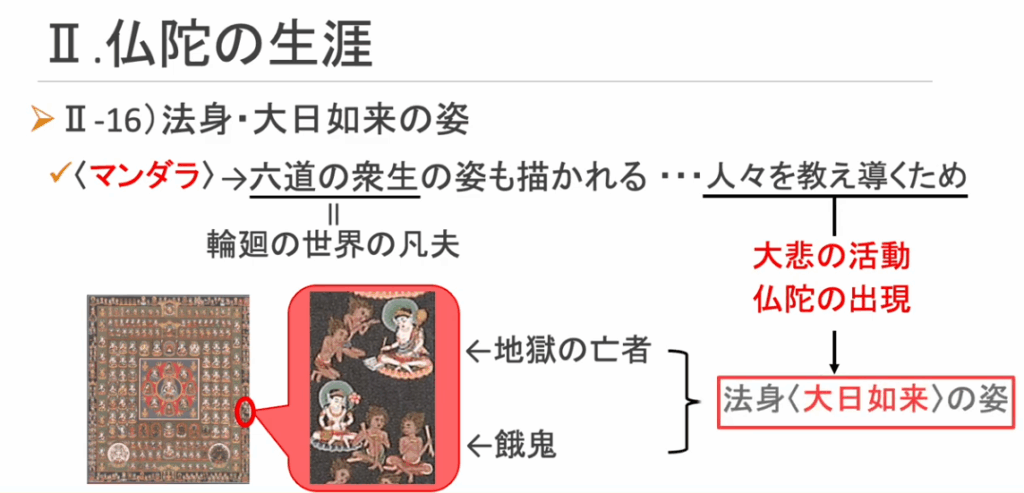

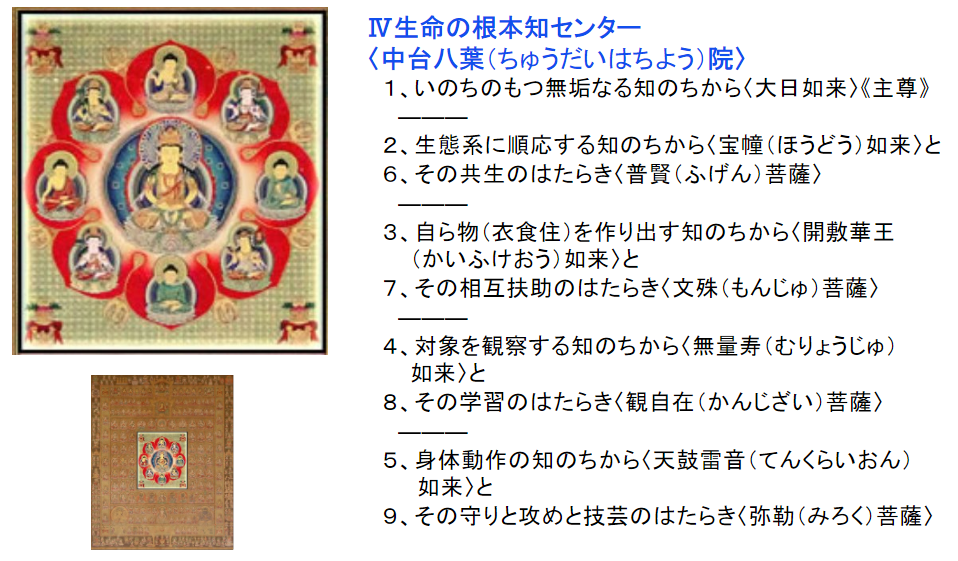

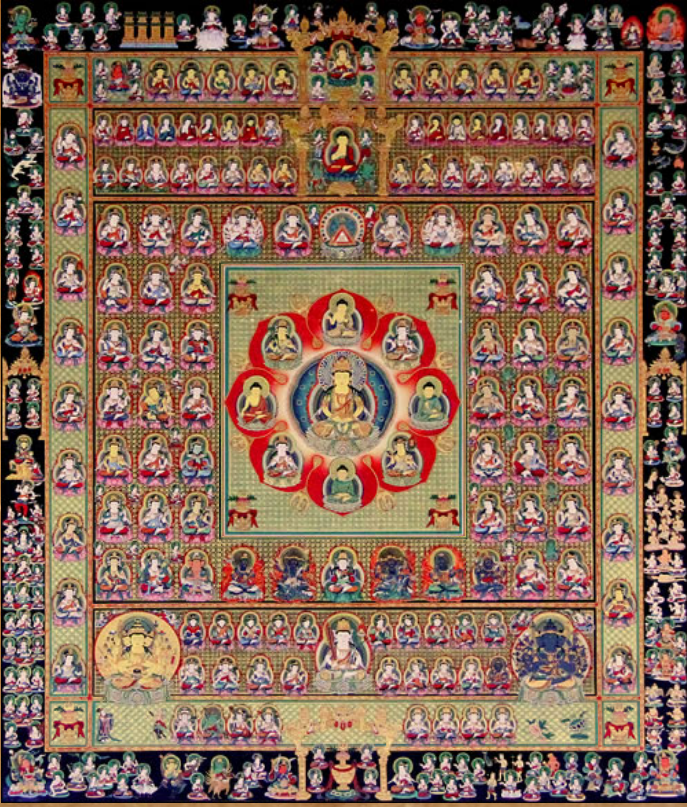

空海の作成したマンダラには、胎蔵マンダラと金剛界マンダラがあり、前者は五つのいのちの力(生命力・生活力・身体力・学習力・創造力)によって発揮される根源的なそれぞれの五つの知が展開する生命世界のすがた図であり、後者はそれらのすがたをもつものが行なうはたらきを九つに分類して示す図である。

その図によって世界の本質が無量に開示する。だからこの第十住心はすでに思想を超えている。

金剛界曼荼羅 胎蔵界曼荼羅

■第十住心を読む

転記先URLは以下

https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/kitao/new-21.html

9世紀前半の淳和天皇の時代に、各宗にそれぞれの宗義を書いて差し出すように勅命があった。それに答え、空海(インド伝来の密教第八祖であり、真言宗の開祖)が執筆したのが『十住心(じゅうじゅうしん)論』十巻である。

十巻の内、九巻目までが一般思想・哲学・宗教の歴史的発展の種々相を示し、

その頂点の十巻目にインド伝来の最新仏教、すなわち密教の教えを説く。

その教え、第十住心「秘密荘厳心(ひみつしょうごんしん)」の大意の章は、以下のような記述から始まる。

「秘密荘厳住心(生命のもつ無垢なる知)」とは、すなわちこれをつきつめていえば、自らの心の根底に目覚め、ありのままに存在する自らのすがたを知ることである。

ありのままに存在しているすがたは、いわゆる「胎蔵マンダラ」図に示されるところであり、

自らの心の根底の目覚めは、いわゆる「金剛界マンダラ」図に示されるところである。

また、このようなマンダラ図には、生命のもつ無垢なる知が形成する世界を、

(1)イメージ(色・かたち・うごきによる心象、絵図)によって表現する「大マンダラ」

(2)シンボル(各仏尊を象徴する持物、つまり事物・事象の全体の中での象徴性)によって表現する「サマヤ(三昧耶)マンダラ」

(3)単位(仏尊・仏格を表す種字、つまり世界の構成要素や事象の概念の元となる文字・数字という単位)によって表現する「法マンダラ」

(4)作用(物質代謝・行為・作業・所作・立体展示物)によって表現する「カツマ(羯磨)マンダラ」

の四種類があり、

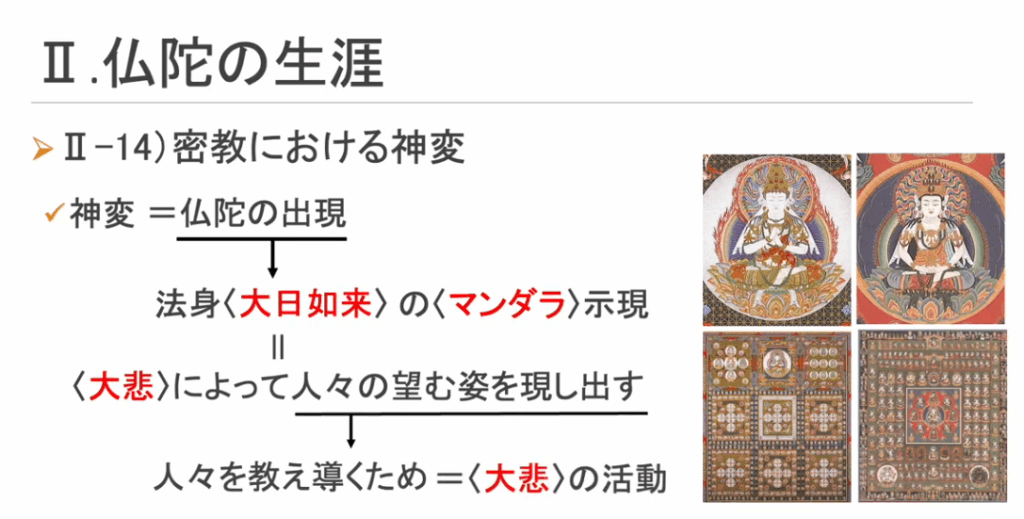

<参考情報:空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)より一部抜粋>

それぞれの表現によって、

(1)イメージはすべての対立を超越する最高の存在を示し

(2)シンボルは一切が不二であることを示し

(3)単位は世界の真理を示し

(4)作用は物理的なはたらきを示す

とある。

このような四種類のマンダラによって表現される世界は無限であり、その数量は大地の砂や、大海の水のように量(はか)り知れないとも記す。

(大意は次のように以下つづく)

『大日経』にいう、

「さとりとは、ありのままの自らの心を知ることである」と。

まさにこの一句が無量の意味を含む。竪(たて)には、十重の意味の浅い深いを顕(あら)わし、横には、塵(ちり)のように広くて多い数を示す。

また、「心に浮かぶ欲望と快・不快、それとその延長上にある思念・思想は、生命の有する知のもろもろの発達段階が秘めているところである。わたくしがいま、それらをことごとく開示する」。

というが、これが竪の説である。

つまり、雄羊(おひつじ)のような性欲だけの暗い知から、順次に暗き知に背を向け、明るい知へと一歩一歩上昇する段階である。この段階はざっと十種ある。

その十種とは、

第一住心:生存欲

第二住心:倫理心<善と徳>

第三住心:真理<神/哲学>

第四住心:無我

第五住心:因果

第六住心:唯識(ゆいしき)

第七住心:空(くう)と中道

第八住心:客体と主体の不二

第九住心:あるがままの世界

第十住心:生命のもつ無垢なる知によって形成される世界<マンダラ>

の十住心のことである。

また、いう、

「また次に、さとりの世界を正確に論述しようとするものは、知覚の対象が際限のないものであることを知るから、知覚を有する身体も量り知れないことを知る。身体の量り知れないことを知るから、生命のもつ無垢なる知の量り知れないことを知る。無垢なる知が量り知れないものであることを知るから、そのまま生きとし生けるものも量り知れないことを知る。生きとし生けるものが量り知れないことを知るから、そのまま自然の器(うつわ)は量り知れないことを知る」と。

これはつまり横の意味である。生きとし生けるものの自らの意識(神経)は量り知れず、意識の無限の全体像を捉えることができないから、その意識は絶えず混乱し、混乱から目覚めることも、知ることもない。だからブッダは、生きとし生けるものの器量にしたがって、それなりにあるがままのさとりを開示されるのだ。

(唯識思想によれば)意識は対象があって生じるから、それらを起こしているのが前五識(頭頂葉・後頭葉:視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の各知覚と姿勢・運動)と第六意識(前頭葉:思考・意志・感情)であるとし、知覚の対象がなければ、自我も存在しないとする説<無我>と、知覚を因とし、意識を果とする説<因果論>が、まず唱えられる。これが六識説である。

次にそれらを文脈として、第七マナ識(言語野と側頭葉:言語と判断・記憶)が生じ、作用主体と作用による相対性の論理となり、物事の存在を論理的に証明しようとするが、相対性をはずしたところに個々の存在はなく、空(くう)の思想に至る。また、主体と客体とは同じであるとの認識、第八アーラヤ識(大脳辺縁系と視床下部:食欲・性欲・群居欲などの情動と呼吸・睡眠)に至る。これらを八識説とする。

これらの意識の根源に第九アマラ(=無垢)識を置き、論理を超越したところの生命の実在に目覚めるのが九識説。

そうして、その先に、無垢なる知そのものを形成する生命情報意識、ケンリツダヤ(フリダヤ)識が唱えられ、十識説となる。

究極の仏典である『大日経』にも、生命のもつ無垢なる知の量り知れないはたらきと、そのはたらきによって維持されている量り知れない身体が説かれている。

このような身体と知の究極を知るのは、とりもなおさず生命のもつ無垢なる知のちからとはたらき<秘密荘厳住心>の在りどころを明かすことである。

だから、『大日経』にいう。

「もしも、ブッダが生命のもつ無垢なる知の世界の境地に入ったならば、自らの生命と生命のもつ知のちからとそのはたらきをまのあたりにし、生命のありのままのすがたと、汚れのない知のちからと、そのちからが発揮する堅固な徳性と一体になる」と。

このように、生命のすがたと、その生命のもつ無垢なる知のちからと、知のちからのはたらきは量り知れない。

それらの一つひとつが、それぞれにイメージとシンボルと単位と作用による表現能力をそなえている。

(その表現能力によって)生きとし生けるものすべてが、生命のありのままのすがたである無量の身体動作<身密:しんみつ>と、

無垢なる知のちからの無量の表現・伝達<語密:ごみつ>と、

知のはたらきとなる無量の想念・慈悲<心密:しんみつ>との三つの行ないをもつことになる。

1 法マンダラ心(文字が表わす世界の本質)

真言とは、生命のもつ無垢なる知のちからが無量の文脈とコミュニケーションを秘めそなえるところ<語密>から、名づけたものである。梵語によって直接いえば、マンダラである。(密教の教科書『菩提心論』を記した)龍猛(りゅうみょう)菩薩これを秘密語と名づけている。

かりに語密の真言の真理の教えについて、文字の真理を顕(あき)らかにすると、次のようになると「大日経」にいう、

「真実の言葉の真理の教えとは、どのようなものであるか。説いていう」

-以下、悉曇文字(しったん:梵字の字母)のそれぞれに依託して、言葉の真実の意味が列挙される。

例えば、「ア」字は一切諸法本不生(ほんぶしょう)の意(およそ人間が最初に口を開くときの音は、みな「ア」の音声がある。

もし「ア」の音声を離れるならば、すべての言語はない。

だから、「ア」字はもろもろの音声の母体であり、またもろもろの文字の根本とする。

このようなことから、存在するもののすべては「ア」字にすでにあったものであるから、本来生起しないという意味)を表わすとする類(たぐい)がつづく。

(中略)

これらの類の字母の一つひとつの字音が、また十二種に音韻変化し、生命のもつ無垢なる知のちからとはたらきを示す言葉になる。そのちからとはたらきの数は量り知れない。

このことを、『大日経』にいう、

「ブッダは、生命のもつ無垢なる知のなす世界に入ったならば、ただちに真実の言葉をもって、生命の所作(知のはたらき)を示される」と。

また、いう、

「無垢なる知に目覚めた慈悲ある者たちよ。わたくし(ブッダ)の話す真実の言葉のはたらきは広大であり、生命世界の多様な種の境界を越えて、そのありのままの真理を示し、すべての生きとし生けるものをみな歓喜させるのである」と。

また、いう、

「(ブッダは)生命のもつ無垢なる知のちからとはたらきの量り知れないことを知るから、無心の相互扶助(慈・悲・喜・捨)の目覚めを得て、正しい完璧なさとりに至り、

(1)物ごとの道理と非道理を知る知力。

(2)生きとし生けるものの過去・未来・現在の因果と果報を知る知力。

(3)生きとし生けるもののそれぞれの器量を知る知力。

(4)生きとし生けるものの才能を知る知力。

(5)生きとし生けるものの種々の欲求を知る知力。

(6)生きとし生けるものの種々無数の性(さが)を知る知力。

(7)一切の求める道の至るところを知る知力。

(8)生きとし生けるものの過去を知る知力。

(9)生きとし生けるものの宿命を知る知力。

(10)実存の知力。

の十の知力をそなえ、煩悩と認識的存在と死と生存欲求を超越し、たくましく、生きとし生けるものに説法されるのである」と。

また、「ア」字の五種の音韻変化を基礎として生命のもつ無垢なる知は表現され、言葉となる。

すなわち、この字より発声された言葉が展開して、すべての説法となるのだ。つまり、「ア」字は法を説く者であると同時に法を聴く者である。

すなわち、要素・概念を示す単位、すなわち文字・数字をメディア(媒体)として、真理が明らかにされるのだ。

これが法マンダラのすがたであり、生命のもつ無垢なる知のちからが真実の言葉・文字を用いて、共に生けるものを真理の世界へと導くのだ。

文字メディアだけでもこのようなはたらきをするのだから、他のメディア(イメージ・シンボル・作用)のはたらきも想像できよう。

2 四種マンダラ(四種のメディアによって表わされる世界の本質)

いま、この『大日経』には、このような量り知れない四種類のマンダラのありかと、それらによって、世界の本質を説く利益とを明かす。

ここで明かされるのは尽きることのない、究極の知のありかである。

だから、経にいう、

「あるとき、ブッダは生命のもつ無垢なる知のちからから成る、広大で堅固な世界の本質が開示している中で目覚められた。するとそこには、あらゆる生命の知のちからが繰り広げるはたらきのすべてが集まっていたのである」と。

このことがどういうことかというと、そこにはあらゆる生命が秘めている無垢なる五つの知のちから

(1)生命知:無垢なる知のちからとはたらきを生みだす生命の存在そのもの<法界体性智(ほっかいたいしょうち):真理の世界そのものの本性のもつ智>

(2)生活知:清らかな呼吸・睡眠・情動を司る知<大円鏡智(だいえんきょうち):清らかな鏡に万象を映ずるように、一切万有をありのままに認識する智>

(3)創造知:衣食住の生産と、その相互扶助を司る知<平等性智(びょうどうしょうち):あらゆる存在を平等なるものと認識する智>

(4)学習知:万象の観察・記憶・編集を司る知<妙観察智(みょうかんざっち):あらゆる存在を差別あるものと認識する智>

(5)身体知:運動・作業・所作・遊びを司る知<成所作智(じょうそさち):生きとし生けるものにはたらきかけ、救済し教化する活動的な智>

と、それらの知を表現する四つのメディア

(1)イメージ

(2)シンボル

(3)単位

(4)作用

によって無尽の知のはたらきが開花していたのだ。

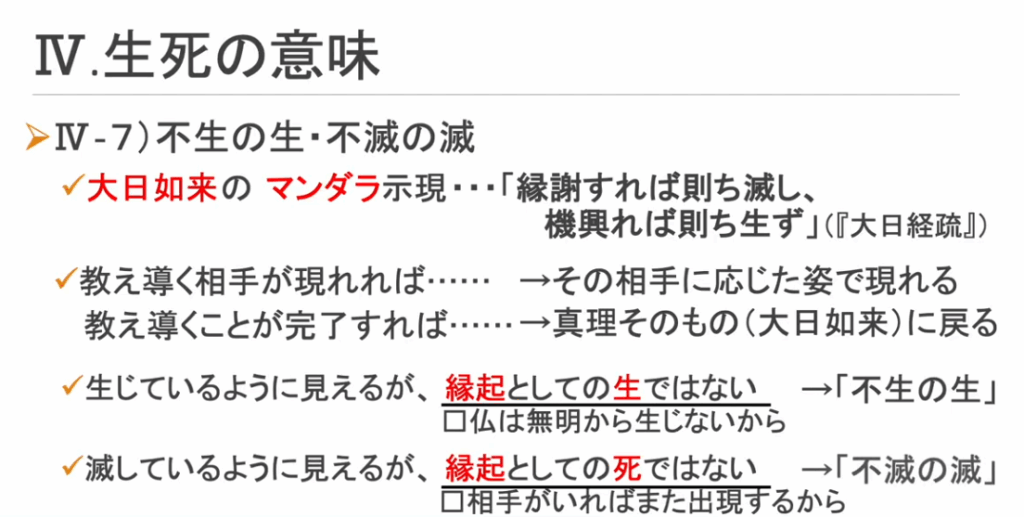

ブッダというのは、このような生命のもつ無垢なる知のちからに目覚め、その無尽のはたらきを知る者のことである。そのことは『大日経疏(だいにちきょうしょ:大日経の注釈書)』に詳しく述べられている。

無垢なる五つの知のちからは、

(胎蔵マンダラ中心部の)五つの如来として表わされ、

大日(だいにち)を中心に、四方に宝幢(ほうどう)・開敷華王(かいふけおう)・無量寿(むりょうじゅ)または阿弥陀(あみだ)・天鼓雷音(てんくらいおん)を配する。

(因みに、無垢なる知のちからを示すのが如来であり、その知のちからによって為すことのできるはたらきを示すのが菩薩であるから、四方の如来にはそれぞれにしたがう普賢(ふげん)・文殊(もんじゅ)・観自在(かんじざい)・弥勒(みろく)の各、菩薩が配される)

また次に「如来(生命のもつ無垢なる知のちから)」が形成する世界の全体像は、イメージによって示すマンダラのすがたとなる。いわゆる胎蔵マンダラである。

出典:https://www.mikkyo21f.gr.jp/mandala/mandala_taizoukai/ 胎蔵界曼荼羅

(また)「金剛(生命のもつ無垢なる知のちからのはたらき、つまり、生の活動原理)」は、

その活動原理をシンボルによって示すマンダラのすがたとなる。

出典:https://www.mikkyo21f.gr.jp/mandala/mandala_kongoukai/ 金剛界曼荼羅

(また)「法界(世界の真理)」は、それらを単位によって示すマンダラのすがたとなる。

(また)「加持(生命のもつ無垢なる知のちからの行ないによる加護)」は、それが物理的なはたらきと知との合一を計ることから、作用によって示すマンダラのすがたとなる。

そうして、それらが示す多角的なマンダラのすがたによって、無垢なる知をもつ生きとし生けるもののそれぞれの身量が、量り知れないものとなり、虚空のような広大無辺の真理の世界と一体であることが明らかにされるのだ。

だから、『大日経』にいう、

「ブッダの身体(動作)と言葉(表現・伝達)と心(想念・慈悲)の平等なるはたらきは、生きとし生けるもののそれらとも同等であって、その身量は際限なく、言葉と心の量もまた際限ない」と。

(中略)

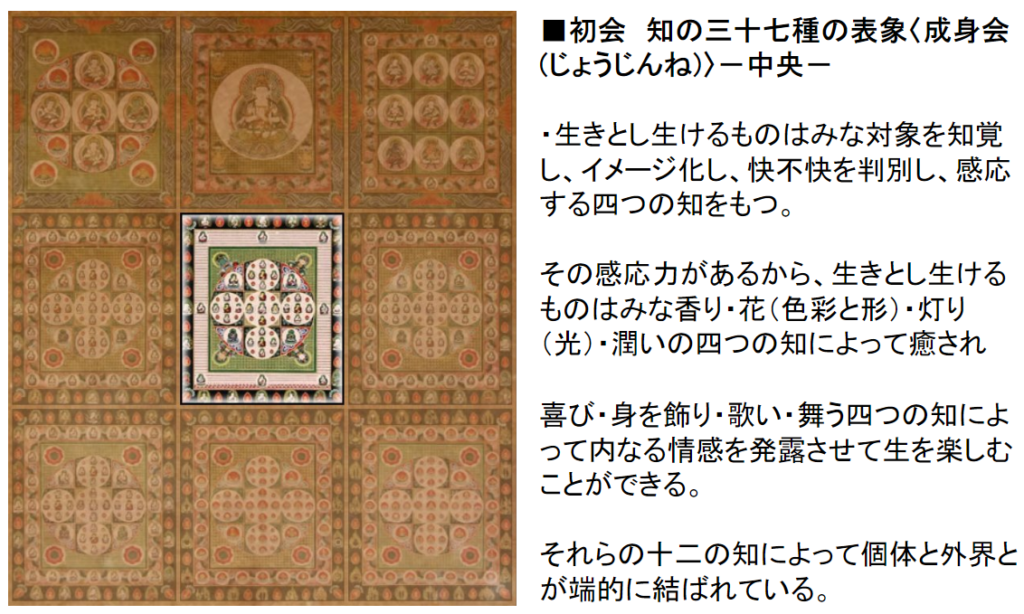

3 金剛頂経の説(金剛界マンダラの説明)

また、『金剛頂経』に説く、

「あるとき、金剛界遍照(へんじょう)如来<もちろん、ブッダのことであるが、そのブッダのさとりを普遍化すれば、生命のもつ無垢なる知のちからの永遠の存在そのものであり、その知の輝きが世界をあまねく照らすので、その徳をたたえ、金剛界遍照如来という。つまり大日如来(密教の第一高祖*)>は、自らのもつ無垢なる五つの知の原理<一には生活知、二には創造知、三には学習知、四には身体知、五には生命知によって構成される原理である。

つまり、これが(金剛界マンダラの中心をなす)五方の如来となる。これを順に東方:アシュク・南方:宝生(ほうしょう)・西方:阿弥陀(あみだ)または無量寿(むりょうじゅ)・北方:不空成就(ふくうじょうじゅ)・中央大日(だいにち)として配する>よりなる生命の四種のありのままのすがた(法身:ほっしん)<一には生命としての存在そのもののすがた(自性法身:じしょうほっしん)、二には個体そのもののすがた(受用法身:じゅゆうほっしん)、三には遺伝の法則によって、個性をもって変化するすがた(変化法身:へんげほっしん)、四には多様な種としてのすがた(等流法身:とうるほっしん)を指す。この四種のすがたに竪(たて)と横との二つの意味をそなえる。横は自らの利益のため、竪は他のための利益である。もっと深い意味については、個々にさらに追究するとよい>に、生の本来有している根本の活動原理<金剛界>がある(と説かれた)。

(そうして、以下、金剛界マンダラの主構造が明かされる)

(まず)中央の金剛界遍照如来は、四つの完成された知のはたらき<ハラミツ菩薩>をもつ。

一には代謝性<金剛(こんごう)>、二には相互扶助性<宝(ほう)>、三には法則性<法(ほう)>、四には作用性<カツマ>の各、ハラミツ菩薩である。四親近(ししんごん)の菩薩という。

(次に)中央の金剛遍照如来(法身としての大日如来)が四方に顕現(けんげん)させた如来

は、それぞれに四つの菩薩(知のちからのはたらきの原則)をしたがえる。

東方:生活知の原理<アシュク如来>は、存在<金剛サッタ>・自由<金剛王(おう)>・慈愛<金剛愛(あい)>・喜び<金剛喜(き)>の四菩薩。

南方:創造知の原理<宝生如来>は、生産<金剛宝(ほう)>・光合成<金剛光(こう)>・相互扶助<金剛幢(どう)>・開花<金剛笑(しょう)>の四菩薩。

西方:学習知の原理<無量寿如来>は、観察<金剛法(ほう)>・道理<金剛利(り)>・原因<金剛因(いん)>・伝達表現<金剛語(ご)>の四菩薩。

北方:身体知の原理<不空成就如来>は、救済作用<金剛業(ごう)>・自身の保護<金剛護(ご)>・障害の打破<金剛牙(げ)>・無心の遊び<金剛拳(けん)>の四菩薩。

の十六大菩薩である。

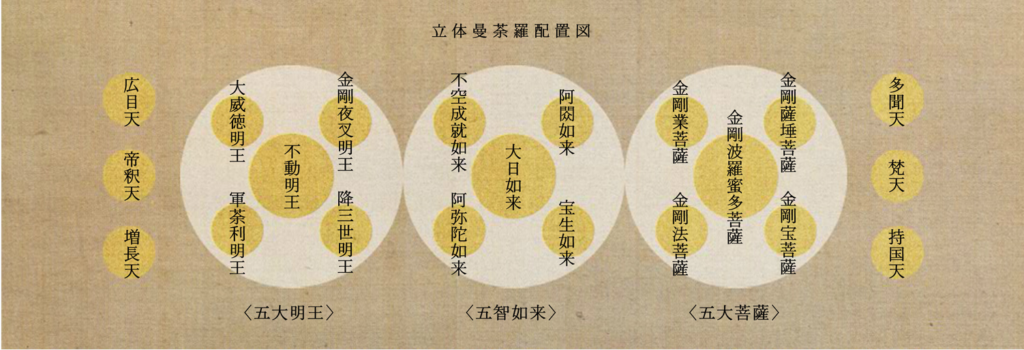

<参考情報:東寺 立体曼荼羅配置図 21像>

(A)「如来」グループ(中央ゾーン)

如来とは”いのちのちから”の意。いのちのちからとは”知(根源意識)のちから”を示す。(根源意識とは、内外の神経細胞によって直接的に捉えた生存環境や接触対象からの自然で無垢な情報の集積とその処理から成るあるがままの意識。ヒトにおいては無心にして感得する知の恵みの意識)

①大日如来(中心位置)

「生命力」〔法界体性智〕自然界のいのちの存在とその輝きによる知のちからを示す。

②阿シュク如来(後方、右位置)

「生活力」〔大円鏡智〕清らかな鏡に万象が映じるように無心にして生活することのできる知のちからを示す。

③宝生如来(前方、右位置)

「創造力」〔平等性智〕自然と調和することによって、平等となるかたちを生みだすことのできる知のちからを示す。

④阿弥陀如来(前方、左位置)

「学習力」〔妙観察智〕あらゆる存在のありさまを観察し、その本質を共有することできる知のちからを示す。

⑤不空成就如来(後方、左位置)

「身体力」〔成所作智〕無心の行為によって、生きとし生けるものに敬意をもってはたらきかけ、その個体としての生の輝きを発揮する知のちからを示す。

関連情報先:本サブタイトルない ■東寺講堂二十一体の神仏に見る”生命圏”の構図より

(次に)生きとし生けるものは、知覚の鉤(かぎ)<金剛鉤(こう)菩薩>によって、外界をとらえる。そうして、キャッチした外界を神経の索(なわ)<金剛索(さく)菩薩>によってわが身に引き寄せ、そのイメージ(ホログラフィ)を記憶の鎖(くさり)<金剛鎖(さ)菩薩>につなぎ観察し、その判別によって、快・不快の鈴(すず)<金剛鈴(れい)菩薩>を打ち振る。これが四摂(ししょう:知覚の四段階プロセス)菩薩である。

(次に)生きとし生けるものは、物質によって癒される。香り<金剛香(こう)菩薩>・色彩とかたち<金剛華(け)菩薩>・光り<金剛灯(とう)菩薩>・潤い<金剛塗(ず)菩薩>。これが外の四供養(しくよう:四つの癒しの物質)菩薩である。

(次に)生きとし生けるものは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚によってとらえた事象の快・不快を表わし、その大いなる情感を喜び<金剛嬉(き)菩薩>・装い<金剛鬘(まん)菩薩>・歌い<金剛歌(か)菩薩>・舞う<金剛舞(ぶ)菩薩>によって示す。これが内の四供養(しくよう:四つの癒しの演技行動)菩薩である。

これらの三十七の根本となる無垢なる知のちから<如来>とはたらき<菩薩>を原理として、生きとし生けるものすべてが行ないを為し、無量無辺の世界に存在しているのだ。

(中略)

(また)五つの知(のちからを発揮する生命あるもの)は、その本体が固体(地)・液体(水)・エネルギー(火)・気体(風)・空間(空)の五つの粗大なる原質によって構成されたものであり、(それらの物質が集合してかたちを成し、エネルギーをつくり、生命を生みだしているから)そこに知の根源もある(物質が知を発揮しているのだ)。その物質のはたらきがしばらくも止むことがないとは、知のはたらきが絶え間ないことであり、その知のはたらきによって、自と他とを利益し、安楽ならしめるのであると。

そうして、それらの無量の知が、身体と心にひそみ、生きとし生けるものの世界と、その生きとし生けるものが住む環境世界と、それらのものが共に相互扶助によって平等に生きている世界とにあまねく満ち、生命のもつ無垢なる知のちからのつとめ<身体動作と表現・伝達と想念・慈悲>は、いっときも止むことがないのだ」と。

*因みに、密教第二祖の金剛サッタ(こんごうさった)とは、生命のもつ無垢なる知に自らも目覚めた者であり、大日如来、すなわちブッダの教えの継承者たちのことである。その教えの数々は、やがて、ナーガールジュナ・ボディサッタ(龍樹菩薩)によって、空(くう)の論理『中論』として集約され、後世大乗仏教の多数の流れの基盤となる。その基盤上に密教も発展する。

4 法爾(ほうに:そのままの)自然(じねん)の法門

問い。すでに第十住心「秘密荘厳心」のありかとするところ、および、かの身密・語密・心密の数量などを知った。いま、伝えるところの真言の教法は誰がつくったものなのか。

答え。もろもろの法は自然にもともとあったものである。生命のもつ無垢なる知のちからというものも、もともと存在しているものである。それらの知のちからのはたらきによる人間の行ない(身体動作と表現・伝達と想念・慈悲)はつまるところ、みな等しく、そこから発せられる真実の言葉の相は、声字が永遠性をもつ。永遠であるから移らず、変化することがない。そのように、真言はありのままにもともと存在しているものであるから、つくられたものではない。もしつくられたものであるなら、それは生じたものになる。

ものがもし生じるのならば、それは壊れるものである。現象は生起・保持・変化・消滅と移行するものであり、永遠性がなく実体をもたない(無我)。そのようなものであるならば、どうして、真実の言葉ということができるだろうか。だから、つくるものではなく、つくられるものでもない。たとえつくる者があっても、誰がそれを喜ぶだろうか。

だから、この真言の相は、ブッダ(目覚めた者)が世に出ても、出なくても、またはすでに説かれ、またはまだ説かれず、または現に説かれていようとも、ありのままにもともと存在しているものは不変の理(ことわり)をもち、その本性と相は永遠である。だから、これは初めから定まったことである。生命のもつ無垢なる知のちからはありのままにもともと存在しているものであるから、それらが構成するマンダラの一つひとつの真実の言葉の相は、みなありのままのもの(法爾)であると。

(中略)

5 真言の字門

真言の教法とは、どのようなものなのか、説いていう。

まず、基本的な字母(じも:インドの梵字の基本的な字音。根源となるのは四十七字)があり、それぞれの字に十二の音声の転換があって字を生じる。このそれぞれの十二字を本(もと)にして、一字で一音節、二字で一音節、三字で一音節。四字で一音節をなす字が展開する。すべてを合計すれば、一万字余りもある。

この一つひとつの文字に、量り知れず限りない顕(けん:論理による教え)と密(みつ:実在による教え)との教義をそなえる。

一つひとつの声、一つひとつの字、一つひとつの実相は、真理の世界をあまねく伝え、生命のもつ無垢なる知のちからのすべてのはたらきとなって、生きとし生けるものの器量にしたがって、論理による教えと、実在による教えを開示する。

問い。梵字の字母は、世間の子供もみな読み習っている。この真言の教えとどのように異なるのか。

答え。いま、世間で読み習っている悉曇章(しったんしょう:梵字の綴字法を説いたもの)というのは、本来は生命のもつ無垢なる知のちからそのものの言葉であったが、次々と伝授されて世間に流布している間に、字の真実の意義は、いまや失われてしまったものなのだ。世間で読み習っているのは、物の見かけから生ずる語(相)、夢想から生ずる語(夢)、妄想から生ずる語(妄執)、空想から生ずる語(無始)の言説に染まったものであり、真実の言説を得ない。もともとの字の意義の失われた言説は、すべてこれ妄語である。その妄語がいまや世間にはびこり、人びとを苦しめる原因となっている。

もし、人びとが自らのもつ無垢なる知のちからより発せられる真実の言葉に目覚めるときは、あらゆる妄語から解放され、真理を得る。それは、(妄語を語ると迷いの闇に苦しみ、真実の言葉を語ると苦しみが除かれるように)言葉は毒にも薬にもなるといったことである。

では、どのようにして、真実の言葉のありのままの意義を知るのか。

「ア」字を例にとると、その五つの発声の違いによって、それぞれに、初めからそこに存在していること、静まり、際限のないことなどの意味が生ずる。

また、「ア」字が展開して(つまり、言葉が展開して)、もろもろの真理の意味と、原因の意味と、結果の意味と、不二の意味と、生命のありのままのすがたの意味を説くことができる。すなわち、それらの意味を説くことこそが、言葉が生命そのものの存在を象徴していることの証しなのだ。

また、「ア」字が展開して説かれる、生命のもつ無垢なる知の五つのちから、生命知・生活知・創造知・学習知・身体知も同じことである。

これ以外の一つひとつの字義もまた、このようなことであり、生命のもつ無垢なる知のちからのもろもろのはたらきが、無量の雲のように湧きあがるから、限りない時間を費やし、一つひとつの字門の意味を説こうとしても、限りない時間はなお尽きてしまい、真言の実際の意味は説き尽すことができないのだ。だから、ありのままに字義を知ることである。

(後略)

あとがき

以前に『十住心論』のダイジェスト版を執筆したことがあるが、今回は、空海密教の核心となる第十住心「秘密荘厳心」のみを今日の視点から読み解いてみた。

そこに展開されている十段階目の思想は、論理的文脈をすでに超えている。

論理によっては存在を証明することができないと結論づけたのは、2、3世紀インドの仏教学者、ナーガールジュナ(龍樹)であったが、

その空(くう)の考察を踏まえて、

マンダラのイメージ・シンボル・単位・作用のメディアによって存在を証明しようとするのが、空海の思想の到達点である。

精神世界の向上を論理と修行によって説くのが顕教、マンダラによって生命のダイナミズムを示し、実在する世界の真理に目覚めさせるのが密教であるが、現代思想のモダニズムとポストモダニズムの対比に似ている。

今日の科学は、観察(イメージ)・分析(シンボル)・理論(単位)・技術(作用)を用いて文明を築き、生物学においては多様な種に共通する身体の仕組みと、その生態学によって自然界の秩序の原理を理解するに至ったが、一千年以前に、すでに空海はその思考方法に気づいていたのだ。