出典:印度學佛敎學硏究第 68 巻第 1 号 令和元 年 12 月 https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibk/68/1/68_410/_pdf

■ はじめに

縁起が仏教思想の中で重要な役割を果たしているのは言うまでもない.

しかし,初期大乗においては必ずしもそうではない.意外なことに般若経においてもその使用例は少ない.特に初期の『金剛般若』や小品系般若ではほとんど重視されていなかった.

一方,拡大般若になると状況は一変する.特に後代の仏教思想に与えた影響という点で,注目されるべき縁起説が見られるようになる.

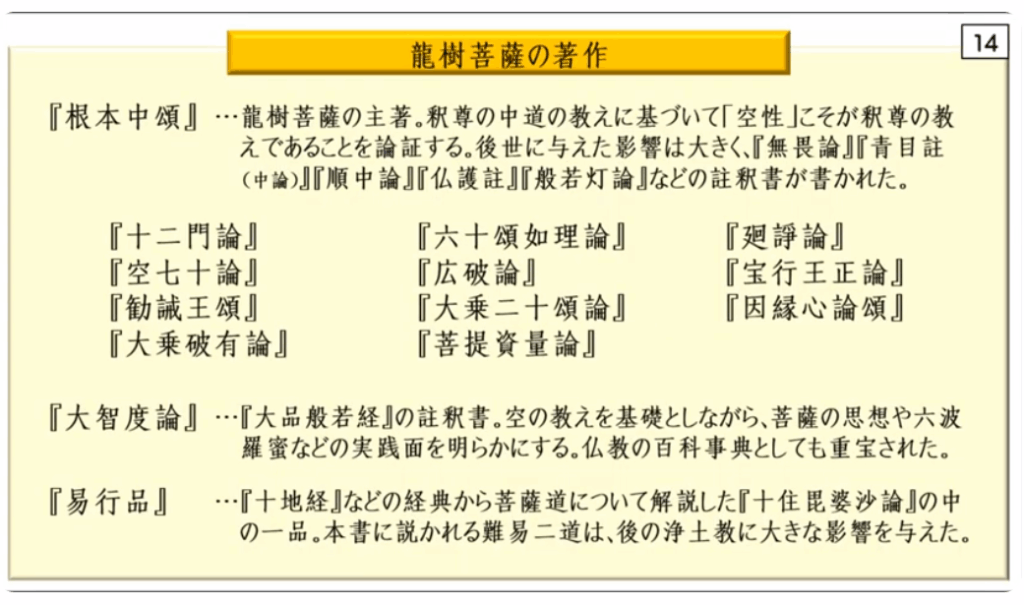

たとえば,龍樹の縁起説がそうである.龍樹は般若経にもとづいて自らの論理を構成したとされ,その縁起説は『中論頌』の帰敬偈,いわゆる「八不の縁起」や三諦偈等が知られている.両者の関係については,これまで中村(1981, 206–207)や真野(1992, 92; 107)によって,中論が般若経の増広に影響を与えた可能性もあるとする見解が示されていたが,その根拠については必ずしも明確ではなかった.

そこで以下,般若経における縁起説を概略し,そのうえで,般若経と龍樹の影響関係を『中論頌』への思想的影響という観点から検証し,般若経が後代の仏教に与えたインパクトを明らかにしてみたい.

<参考情報>

■八千頌(はちせんじゅ)般若経(紀元前後~50年)との出会い

・七宝の箱に入った教典

・八千頌(はちせんじゅ)般若経

⇒本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

■ 1.『八千頌般若』(AS)における縁起が語られる場面

上に述べたように,縁起(因縁)は小品系般若ではあまり重視されていない.それでも梵本 AS には pratītyasamutpāda が13例,pratītyasamutpanna が1例見られ,比較的使用頻度は高い.

梵本 AS における縁起の用例は,概して云えば三箇所といっても良い.一つは梵本「ガンガデーヴィー天女」(gaṅgadevībhaginī)第19章の〈依存性の縁起〉で,「灯芯の喩」(譬如然燈炷)を説く「竭優婆夷品第十六」(道行経)の用例である.二つ目は梵本「散華〔如来〕」(avakīrṇakusuma)第28章に説かれる〈二つの極端を排除した縁起の観察〉である.三つ目は梵本「法上〔菩薩〕」(dharmodgata)第31章・

「曇無竭菩薩第二十九」(道行経),で説かれる〈不去不来の縁起〉である.

梵本 AS にみられる因縁(縁起)は,このうちの第二の例と第三の例に集中してみられる.特に二つ目の「散華如来」第28章(「不可盡品第26」『道行経』に相当)に10例と集中し,極めて限定的に用いられていることが判る.しかも,漢訳ではその用例は古い翻訳になるとさらに少なく,この「不可盡品第二十六」(道行経)以降に集中している.この章は「累教品第二十五」(道行経)に後続する章であるから,般若経の古層にあったものではなく,第二段階の経典形成期,いわば新層の教説である.

さらに,三つ目に説かれる〈不去不来の縁起〉は,本経の最後に付加された章節に含まれる.この章は『大般若経』「第二会」から「第五会」には欠落しているが,大品系般若においてさらに増広され,八不の縁起として『中論』帰敬偈の冒頭を飾るのである.その意味でも『八千頌般若』の最終段階で形成された発展的縁起説と云うべきなのである.

初期般若経の縁起説については,既に梶山(1992, 189–202)が梵本『八千頌般若』とその支婁迦讖訳『道行般若経』(179年訳)の内容を厳密に検討した上で,「最初期の般若経,すなわちサンスクリット本『八千頌般若経』の古層をなす前二七章,あるいは,『道行般若経』の前二五品には空の思想はその基調となっているが,縁起の思想は現れない」ことを指摘し,その理由として,「この古層と新層のあいだに『般舟三昧経』が介在している」ことを論証している.

梶山はこの論文の中で,『八千頌般若』新層における縁起説として,サダープラルディタ菩薩の般若波羅蜜の求道遍歴,梵本第31章の〈不去不来の教説〉を重視し,解説を施しているが,この教説は般若経であらたに形成された特徴のある縁起説である.しかし,この箇所については既に論じたこともあるので本稿ではこれ以上は言及しない.

■ 2.梵本『一万八千頌般若』・『二万五千頌般若』の縁起

次に大品系般若の用例を具に検討してみたい.大品系般若になると,より多くの縁起,或いは縁起生の用例が見られる.ここでは『一万八千頌』(AD),『二万五千頌』(PV)というサンスクリット本を中心として,特徴的な用例を幾つか選んで取り上げておきたい.第一は縁起生の用例である.

[1]業の異熟果としての縁起生

『八 千 頌 般 若』(AS) で は〔対 象 が〕 過 去 の 行 為 の 果 報 と し て 現 れ (pūrvakarmavipākābhinirvṛtta)という言い方は何度か見られるが,以下の AD・PV の用例のように,縁起生(pratyutpanna)と結びついた表現には至っていない.

実にまたこれらの一切のものは縁起生であり,顛倒して生じたものであり,業の果報として受容されたものである.あなた方はそこで実体のないものに対して実体を想う.あなた方よ.般若波羅蜜を実践しているかの菩薩摩訶薩は,方便善巧によって慳貪の衆生たちを慳貪から差し戻し,布施波羅蜜に結びつける.(AD II 36, 6–11):(PV 6–8:45.17–21)

[2]法相としての縁起

『二万五千頌般若』(PV)の縁起をみると,基本的には『八千頌般若』の用法が踏襲されているが,法数としての用例が飛躍的に増加する.その多くは〔五〕蘊・〔十 二〕 処・〔十 八〕 界 の 後 に, 縁 起 と 縁 起 支(pratītyasamutpāda-,pratītyasamutpādāṅga-)を並記するもので,特に縁起が空や無自性と結びつけられるものではない.これは縁起の教理が確立されてから,法相の一つとして組み入れられたものである.

[3]観法としての縁起観 ――愚癡の対治として――

順観逆観を説く縁起の観法は『八千頌般若』にも説かれるが,次に述べる縁起の用法は,愚癡の対治としての十二縁起による観法を説く特有の教説である.その完成形態を示すものとして,『一万八千頌般若』(AD)の用例を最初に上げておきたい.

貪欲を行ずる衆生には不浄を修せしめ,瞋恚の衆生には慈心を修せしめ,愚癡の衆生には縁 起 を 修 せ し め る.(ye rāgacaritās tān aśubhāyāṃ niyojayati. ye dveṣacaritās tāṃ maitryāṃ niyojayati. ve mohacaritās tāṃ pratītyasamutpāde nivojavati.)(AD II.113. 24–26)

このように三毒の対治の一つとして縁起観が修せられるべきことを説く.これは後代に継承され五停心観へと発展する重要な教説であるが,注目されるべきことに,PV や『放光』などとは系統を異にする.たとえば,PV ではこの箇所では,観法としての縁起の働きを,三毒中の愚癡の対治に結びつけるが,三毒の対治としての教説は見られない.すなわち,

貪りを行う衆生には,浄らかな修習(不浄観)がうながされるべきである.

ye rāga-caritāḥ sattvās tān śubha-bhāvanāyāṃ niyojayati,(PV, Chap.8, 137.12)

とあるばかりで,不浄観には言及するが,後述する慈悲観と縁起観にかかわる文脈は見られない.この箇所に対応する翻訳を見ると,『放光』でも「婬者爲説欲之不淨」(T221.8.137c19)とあるのみであり,慈悲観や因縁観についての記述はない.つまりまだ三種の観法の教説は完成していなかったようである.ところが,『大品』になると,

婬欲を行ぜし者には不淨を観ぜしめ,瞋恚〔の者〕には慈心を観ぜしめ,愚癡の衆生には十二因縁を観ぜしむ.(行婬欲者令觀不淨.瞋恚令觀慈心.愚癡衆生令觀十二因縁.『大品』T223.8.410c13–16)

このように訳されており,AD と同じく,不浄観・慈悲観・因縁観の三種の対治観法が記され,三毒の対治の一つとしては,「愚癡を行う者,彼らには十二因縁を観法させるべきである」と明記されている. なお,この場合の愚癡は邪見であり,その治療のために十二縁起の観察を行うことが迷妄に対する善い対治法であるとするのである.これに対応するチベット語訳 PV も,貪瞋痴の三毒に迷う者には三種の観法を為すべき事が明記されている.

貪欲を為す者,彼らは不浄をなすべきである.瞋恚を為す者,彼らは慈しみを為すべきである.愚癡を為す者,彼らは縁起を為すべきである.

ʼdod chags kyi spyod pa can gang ji snyed pa de dag ni mi sdug pa la sbyor ro/ /zhe sdang gi spyod pa

can gang ji snyed pa de dag ni byams pa la sbyor ro/ /gti mug gi spyod pa can gang ji snyed pa de dag

ni rten cing ʼbrel par ʼbyung pa la sbyor ro//(L ed. no. 10, Ga442b; P ed. no. 731, Di 214a1–2)

このことから,もともとサンスクリット(PV)や『放光』のように「婬欲の多き者に対する治療法としての不浄〔観〕」について述べるのみであった経文が,やがて般若経の増広過程の中で,『大品』やチベット語訳に見られるように,不浄観に慈悲観や縁起観が加わり,三種煩悩に対する三つの観法による対治という教説が整えられていったのであろう.

こ の 箇 所 に 対 応 す る『大 般 若 波 羅 蜜 多 経』「第 二 会・ 正 定 品 第81」(T220.7.416c26–417a3)及び「第三会・宣化品 第31」(同753c8–c14)には,不浄観・慈悲観・縁起観に加え,驕慢多き者には界分別観(諸界観),尋伺多き者には持息念を修することが勧められている.

これは五停心観の実践体系として中国仏教で重視されるようになる原資である.般若経の中で云えば,この不淨観・慈悲観・縁起(因縁)観の三種の対治の伝承は,大品系の般若経から始まり,その他,複数の大乗経典中に述べられるようになっていった.

[4]八つの否定形式

この例は,『八千頌般若』を初めとする小品系には見られないが,『一万八千頌』や『二万五千頌般若』(『十万頌般若』)などの大品系般若に共通に見られる.以下,梵文『一万八千頌』(AD II.65.22–26)から順に見てゆこう.

どのように色形の真如を認知すべきなのか?真如は生ずることなく,滅することがない.来たることなく,去ることがない.汚れることなく,浄らかになることがない.減ずることなく,増えることがない(na tathatā utpadyate vā nirudhyate vā na āgacchati na gacchati. na saṃkliṣyate na vyavadāyate. ni(sic) hīyate na vardhate.).

このように真如を認知するのである.

スブーティよ,なぜなら真如は虚偽ならざるもの(真実)である.ゆえに真如と言われるのである.それは虚偽がない.そのことによって真如と言われるのである.このように色形の真如を認知するのである.

この箇所に対応する『二万五千頌般若』(PV 6–8.80.17–21)もほぼ同じである.

どのように色形の真如を認知するのか.真如は生ぜず,滅せず,来たることなく,去ることもない.汚れることなく,浄らかになることもなく,減ることなく,増えることがない

(na tathatotpadyate na nirudhyate nʼāgacchati na gacchati, na saṃkliśyate na vyavadāyate, na hānir na

vṛddhir).

このように真如を認知するべきである.

さらにまた,スブーティよ,真如こそがそうなのであり,その故に真如と呼ばれるのであり,その虚偽でないことが,真如と呼ばれるのである.このように色形の真如を認知するのである.

次に漢訳諸本では代表として『大品』「善達品第79」の対応箇所も挙げておく.

云何知色如.是色如不生不滅不來不去.不増不減不垢不淨.是名知色如.須菩提.如名如

實不虚.如前後中亦爾.常不異是爲知色如.(T223.8.399b5–399b8)

以上のように,この動詞形によって表現された八不は『中論』帰敬偈の八不とは異なるが,大品系般若すべての文献に確認することができる.ただ,『放光』(No.221.8.129b29–c3)では他の文献と異なり,最後の四不の順序が,「亦不斷亦不著.亦不増亦不減」と異なるのみである.玄奘訳『大般若経』(T220)では『初会』(6.985c17–22)・『第二会』(7.387b24–29)・『第三会』(7.732b22–26)共通して「無生無

滅無來無去無染無淨無増無減」とし,不~とは区別する.

これらは『般若心経』の六不説(小本 evaṃ śāriputra sarvadharmā śūnyatālakṣaṇā anutpannā aniruddhā amalāvimalā anūnā asaṃpūrṇāḥ; 大本 iha śāriputra sarvadharmāḥ śūnyatā alakṣaṇā anutpannā aniruddhā amalā avimalā anūnā aparipūrṇāḥ)の原型となった『二万五千頌般若』の現在形動詞句による六不説,すなわち「空性は,生じもしないし,滅しもしない.汚されもしないし,浄化もされない.減りもしないし,増えもしない.」(śūnyatā ……notpadyate na nirudhyate, na saṃkliśyate na vyavadāyate, na hīyate na vardhate)(PV 1–1. 64. 14–15)というもので,八不中の「不去不来」(na-āgacchati na gacchati)を欠いた六不説と類似する.いずれにしても,八不の論理が空性と同義として用いられていること,またこの論理表現が拡大般若に限定されることが確認できる.

■ 3.八不の縁起

次に『中論』の帰敬(八不)偈に関連する用例を検討したい.これは八不が縁起にかかる形容句であり,しかも「戯論寂滅にして吉祥なる」という形容句まで付随するもので,ほぼ中論帰敬偈に一致する章句を含む.

この箇所は上述の例に続くもので,同じ章品に属している.これも『八千頌般若』等の小品系には見られず,『一万八千頌』『二万五千頌般若』『十万頌般若』(TMS, No.382D 295b3)等,大品系般若になって初めて見られる増広箇所である.最初に『一万八千頌』を見ると以下のようにある.

『一万八千頌』(AD II. 66, 19–29)

[1]どのように聖なる真実を知るのだろうか?苦を知る.真実を知る.聖なる真実を知る.二つであることを離れた聖なる真実を不二であり,聖なるものの真実と知る.同じく集を,滅を,滅を歩む道を聖なる真実を知る.

[2]どのように苦の真如を知るのか ? 真如こそが苦の真如であると知る.同じく集の,滅の,道の真如であると知る.

[3]どのように縁起を知るのか?不生として縁起を知る.同じく不滅,不断・不常,不一義・不異義,不来・不去として,戯論寂滅として,吉祥である縁起を知る.このように縁起を知る.

kathaṃ ca pratītyasamutpādaṃ prajānāti? anutpādato pratītyasamutpādaṃ prajānāti. evam anirodhato

ʼnucchedato ʼśāśvatato ʼnekārthato ʼnānārthato ʼnāgamato na nirgamataḥ prapañcoparamataḥ śivaṃ

pratītyasamutpādaṃ prajānāti. evaṃ pratītyasamutpādaṃ prajānāti.

ここに引用した章句は偈頌(śloka)になっておらず,縁起を修飾する語句すべてが,~taḥ(~として,~という立場から)としていること,anirodhamanutpādam が漢訳諸本と同じく不生不滅(anutpādato … . anirodhato)の順になっていること,戯論寂滅は prapañca-upaśama- ではなく prapañca-uparama-であるが,意味は変わらない.

寂滅は prapañca-upaśama- ではなく prapañca-uparama-であるが,意味は変わらない.『十万頌般若』(T MS No. 382D fol.295b3)もほぼ同じく,八不にして,「戯論寂滅し,吉祥なる縁起」という伝承を持つ.

ところがこの箇所に対応する梵本『二万五千頌般若』(PV 6–8, 82, 11–16)を見ると,ここには[2][3]の箇所は見られず,八不の縁起に関する記述は欠如している.さらにこの箇所に対応する大品系の漢訳諸本を見ると,

『放光』:[1]云何觀知苦諦.亦知苦亦知諦亦知有我無我.諦習盡空皆知諦.[2]云作知四

諦如.知如如四諦是爲知四諦如.[3]云何觀知十二縁起如.十二縁起無所生.是故知十二

縁起如.(T221.8.129c13–17)

『大品』:[1]云何知四聖諦.知苦聖諦時遠離二法.知苦諦不二不別.是名苦聖諦.集盡道

亦如是.[2]云何知苦如.知苦聖諦即是如.如即定苦聖諦.集盡道亦如是.[3]云何知

十二因縁.知十二因縁不生相.是名知十二因縁.(T223. 8. 399c9–10)

となっていて,縁起は十二因縁(縁起)となり,そして[3]の箇所はかなり簡潔である.それはもともとあった八不の縁起が簡略化されたか,削除されたのではないだろう.なぜなら,上記のように『大品』では縁起(十二因縁)はあるが,八不に関する表現が見られず「不生相」のみ,また『放光』は「無所生」のみで代表されているように,古い訳文にも八不は見られないからである.

また『大般若波羅蜜多経』をみると,「第三会」の対応箇所には「無生無滅無染無淨」(733b8)と四不(無)あるのみで,その後に続く「戯論が寂滅し,吉祥であ る 縁 起」 云 々 も 見 ら れ な い が,「第 二 会」(T220.7.389a15–21) と「初 会」(T220.6.988a1–15)には「如實知一切從縁所生法.不生不滅不斷不常不一不異不來不去.絶諸戲論本性憺怕.」とあるように,八不,及び「絶諸戲論本性憺怕(淡

泊)」が明記される.

また,翻訳時代が後世まで下ると考えられるチベット語訳でも『一万八千頌』(L ed.no.11, Ga148a–b),『二万五千頌般若』経部(P ed.vol.19, no.731, 163b5–7),同論部(Ped.vol.90, no.5188, 299b4–6),『十万頌般若』(L ed.no.9, Na97a1–4)のすべてが,八不であり,「戯論が寂滅し,吉祥である」(spros pa dang bral zhing zhi bar)までの定型的章句を伝えているからである.

以上のように,「八不にして,戯論が寂滅し,吉祥である縁起」という文脈は,PV に見られるように,もともと存在しなかった.あるいは古い漢訳に伝えられるように,「不生相」あるいは「無所生」のみで述べられる十二縁起の形容句であった.それが,「不生・不滅」というディレンマ表現を経由して,AD や『大般若経』「第二会」「初会」,あるいは拡大般若のチベット語訳に共通してみられるように,八不の定型的フレーズとなって伝承された.

ただし,問題はこの『中論』の帰敬偈は,この拡大般若から借用したものであったと言い切れない点である.なぜなら龍樹(ca. 150–250)の活躍した年代を考えると,八不の偈を伝える拡大般若経諸本は,AD ギルギット写本にしても玄奘訳『大般若経』にしても,龍樹よりもかなり後代の資料だからである.また,最古の般若経はもちろん,漢訳古経の『放光』や『大品』中にさえも八不が跡づけられないからである.

さらに,『一万八千頌』と『二万五千頌般若』は,前者から後者が発達したとは簡単に断ずることはできないし,この八不の縁起が別々に展開して伝承された可能性もある.

■ 4.結論

このように考えると,速断することはできないが,初期般若経より空と同義として用いられた不生(anutpāda, [atyanta-]anabhinirvṛtti)という否定表現が,さらに不生不滅というディレンマの形式となり,そして四不(不生・不滅,不去・不来)から,さらには八不へと説かれるようになった.その否定表現を龍樹が八不として偈頌に纏め,縁起思想に結びつけた.それをさらに AD をはじめとする後代の般若経が帰敬偈そのものを意識して文体を変えることなく伝承したと考える方が妥当であろう.

なお,『順中論』の八不解釈を含んだ本稿の拡大版については,拙稿「般若経の縁起説とその展開―龍樹 『中論偈』 の八不偈をめぐって―」『東洋思想文化』第7号(2020.3刊行予定)を参照されたい.