出典:

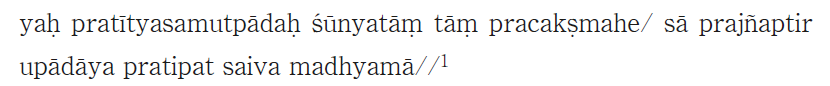

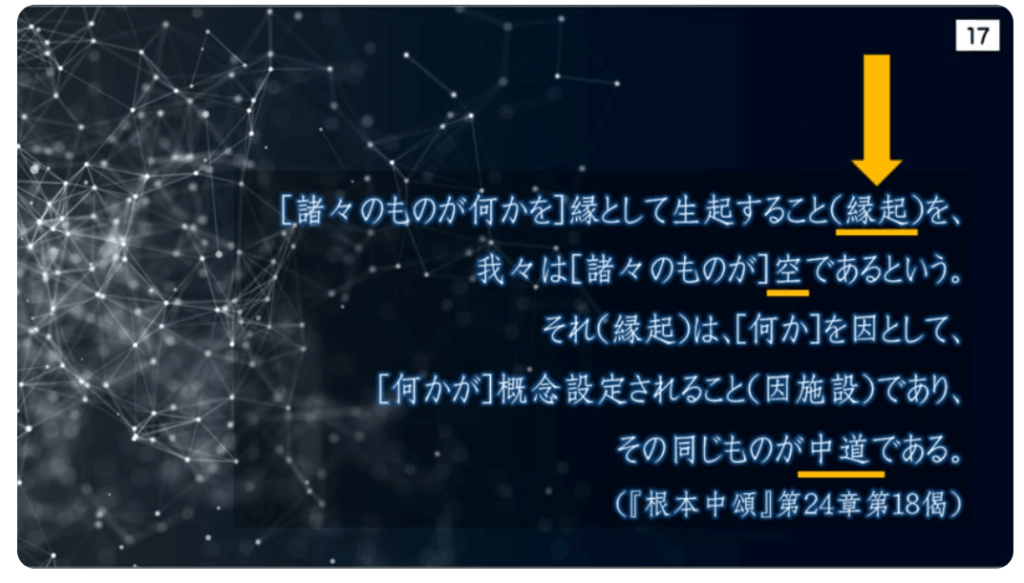

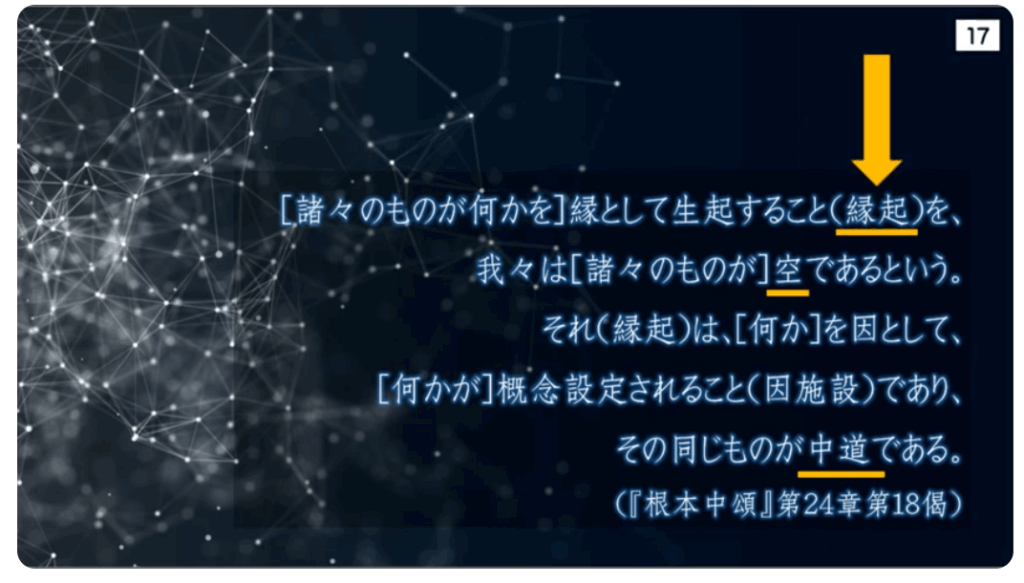

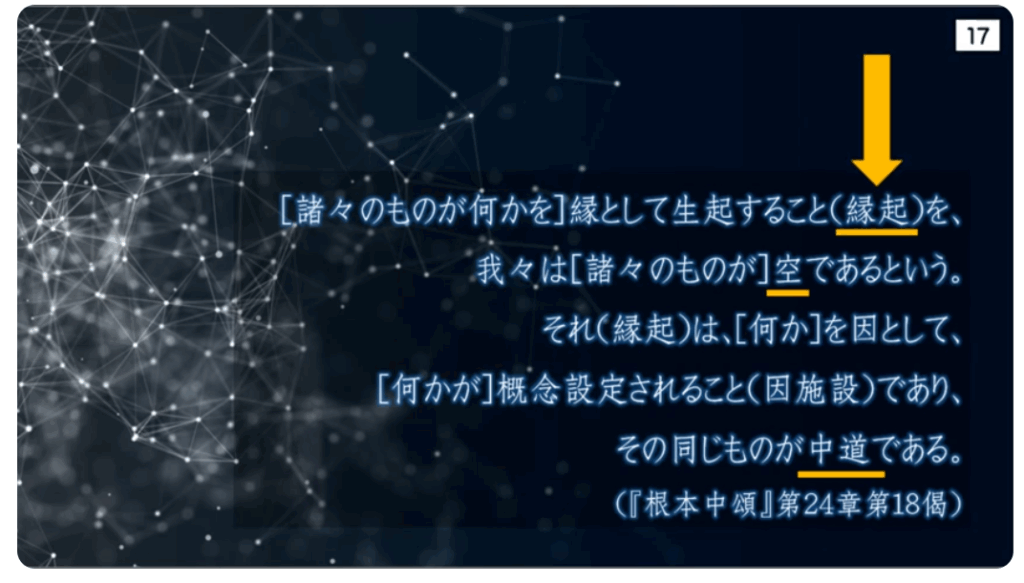

周知のように、天台教学の基礎をなす真理(諦)観に円融の三諦説がある。本稿は、その三諦説の源流となったナーガールジュナ(龍樹、150-250頃)作の『中論偈』第24 章・第18 偈がもつ意味を再考したい。当該の詩頌は、

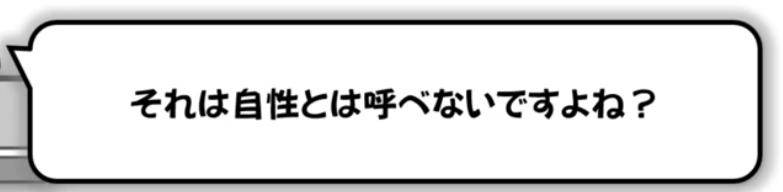

「縁起、それをわれわれは空と呼ぶ。それは[質料因等に]依っての表示であり、それこそが中道である。」

という内容で、鳩摩羅什はこれを「衆因縁生法 我説即是無 亦爲是假名 亦是中道義」(青目釈『中論』T 30, 33b11-12)と訳出した2。」

上に引用した『中論偈』第24 章・第18 偈の解釈をめぐっては、従来、中村元[1964]に代表されるように、『中論偈』のテキストでは、縁起=空=仮名=中道という理解であり、

これに対して、同偈を空諦、仮諦、中諦の三諦を説く偈頌とみる「三諦偈」解釈は、天台教学(=中道第一義諦)における独自の理解にもとづいた発展的な解釈である、というような受けとめ方が一般的であった。

近年、斎藤[1998]śūnyatā(空[性]、空そのもの)、śūnyatārtha((空義、「空」の意味対象)、śūnyatāyām prayojanam((空用、空であるときの有用))という空の三義を説く同章・第7 偈の解釈を中心に、同章全体の構成を考察した3。

本稿では、従来の研究をふまえたうえで、「空」の意味対象を論じる第24 章・第18 偈に焦点を当て、Nāgārjunaにおける空と縁起の関係を再考する4。考察に際しては、同章全体の文脈、『中論』の他章におけるーとくに「空」「縁起」「依っての表示」と、それらに関連する「固有の本質(自性)(svabhāva)等の主要術語についてナーガールジュナの言明、ならびに第24 章・第18 偈に対する諸注釈を参照したうえで論を進めたい。

<参考情報>

例:空観思想(=中道:龍樹/ナーガールジュナ)を基盤にして

『天台思想』

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

<参考情報:Google chrome AI回答>

三諦(さんだい)

天台宗で説かれる「空諦(くうたい)」、「仮諦(けたい)」、「中諦(ちゅうたい)」の三つの真理を指します。

- 空諦::一切のものは実体がない、空であるという真理です。

- 仮諦::一切のものは、因縁によって仮に存在しているという真理です。

- 中諦::空でもなく、仮(有)でもない、空と仮を共に受け入れる中道の実相を示す真理です。

天台宗では、これらの三つの真理はそれぞれ別々に存在するのではなく、互いに融け合い、一念の中に全てが顕現している「円融三諦(えんゆうさんだい)」として説かれます。

■ I 『中論偈』第24「聖なる真理(聖諦)の考察」 章の内容と構成

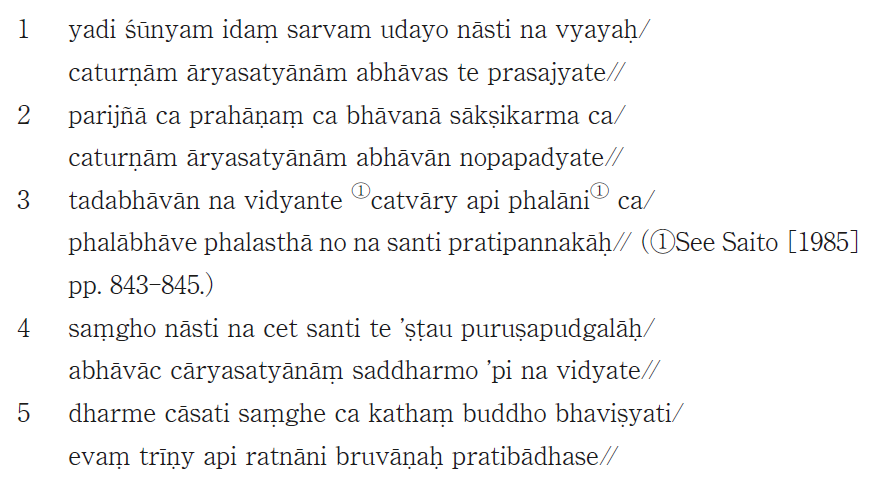

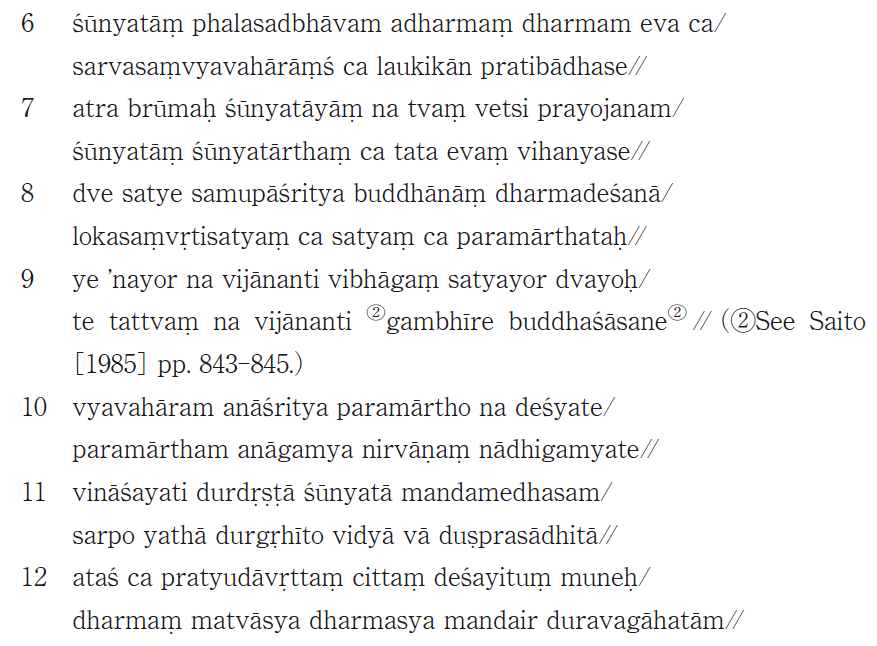

以下ではまず、『中論偈』第24「聖なる真理(聖諦)の考察」章のなかで当該偈がもつ意味を考えてみたい。全体で40 の詩頌からなる同章は、第1 偈から第6 偈までが反論者による空批判で、これに対して、第7 偈以降がナーガールジュナによる回答と主張という構成である。以下に、第24 章全体の和訳とテキストを示す。ここではde Jong [1977] を基礎にするが、その後の研究成果をふまえ、部分的な訂正が求められる偈頌については、当該テキストに注記する6。

[反論者による空批判]

1 もしもこのすべてが空であるなら、生じることもなく、滅することもない。[空を説く]君にとっては、四種の聖なる真理(四聖諦)が無であることになってしまう。

2 四つの聖なる真理が無なのであるから、[苦を]知ること、[苦の原因を]断つこと、[苦の滅に導く道を]修めること、および[苦の滅である涅槃を]直証することはありえない。

3 それらがないことにより、[預流、一来、不還、阿羅漢という]四種の果報もまたない。果報がないときには、果報に立つ者もなく、向かう者もいない。

4 もしも[果報に立つ者と、向かう者という]これらの八種類のひとびと(八賢聖)がいないとするなら、僧伽は存在しない。また、聖なる真理がないことにより、正法もまた存在しない。

5、6 法と僧がないのなら、どうして仏があるであろうか。このように、空を語る君は三宝を破壊する。さらにまた、果報の存在性、善行と悪行、およびすべての世間的な言語習慣をも破壊する。

6 法と僧がないのなら、どうして仏があるであろうか。このように、空を語る君は三宝を破壊する。さらにまた、果報の存在性、善行と悪行、およびすべての世間的な言語習慣をも破壊する。

[ナーガールジュナの回答と主張]

7 これに対してわれわれは答える。君は、空であるときの[すべてのものの]有用性と、空と、空の意味とを知らない。それゆえこのように損なわれるのである。

8 諸仏による法の説示は、二種の真理(二諦)にもとづいてある。世間世俗の真理と、勝義(最高の対象/ 目的)からの真理とである。

9 これら二種の真理の区別を知らない人々は、深遠な仏説における真実を知らない。

10 言語習慣にもとづかなければ、勝義は示されない。勝義に到らずに涅槃は得られない。

11 誤って見られた空は智慧の乏しい者を破滅させる。あたかも誤って捕らえられた蛇や、あるいはまた誤って行われた呪術のように。

12 それゆえ、この法は[智慧の]乏しい者たちによっては理解されがたいことを考えて、[シャーキャ]ムニの心は、法を説くことから退いたのである。

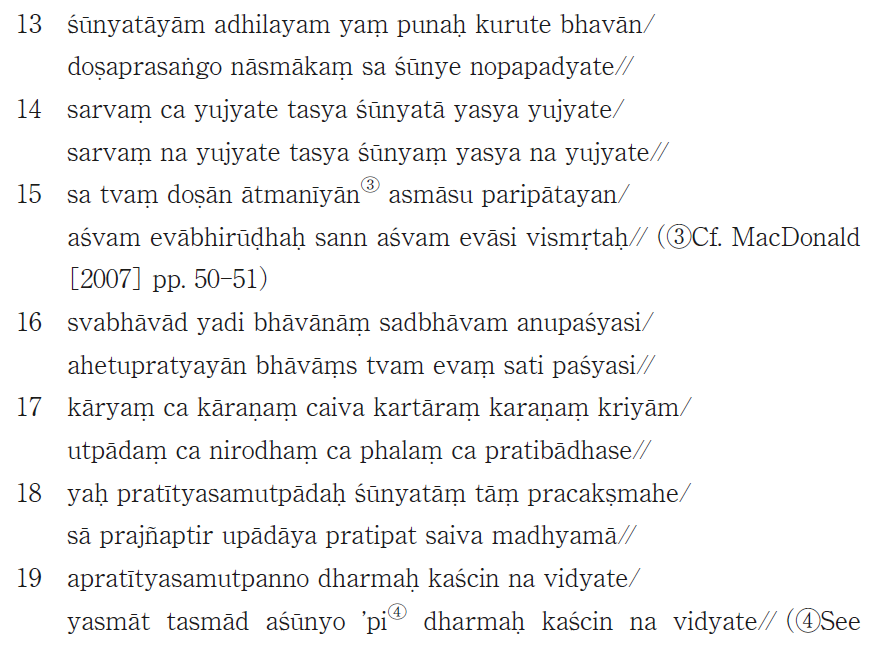

13 君はまた、空について非難をなすが、われわれには誤りが付随することはないし、それ(非難)は空についてはありえない。

14 空が適合する者には、すべてが適合する。空が適合しない者には、すべてが適合しない。

15 それゆえ君は、自分自身の誤りをわれわれに投げつけているのであり、馬に乗っていながら、まさにその馬を忘れてしまっているのである。

16 もしも君が、諸事物を固有の本質(自性)にもとづいて存在すると見るのなら、そうであるなら君は、因と縁のない諸事物を見ているのである。

17 君は、結果と原因、行為主体と行為手段と行為、生と滅、および果報を破壊する。

18 縁起、それをわれわれは空と呼ぶ。それは[質料因等に]依っての表示であり、それこそが中道である。(筆者による強調)

19 縁起していないいかなる法もないのであるから、それゆえ空でないいかなる法もない。

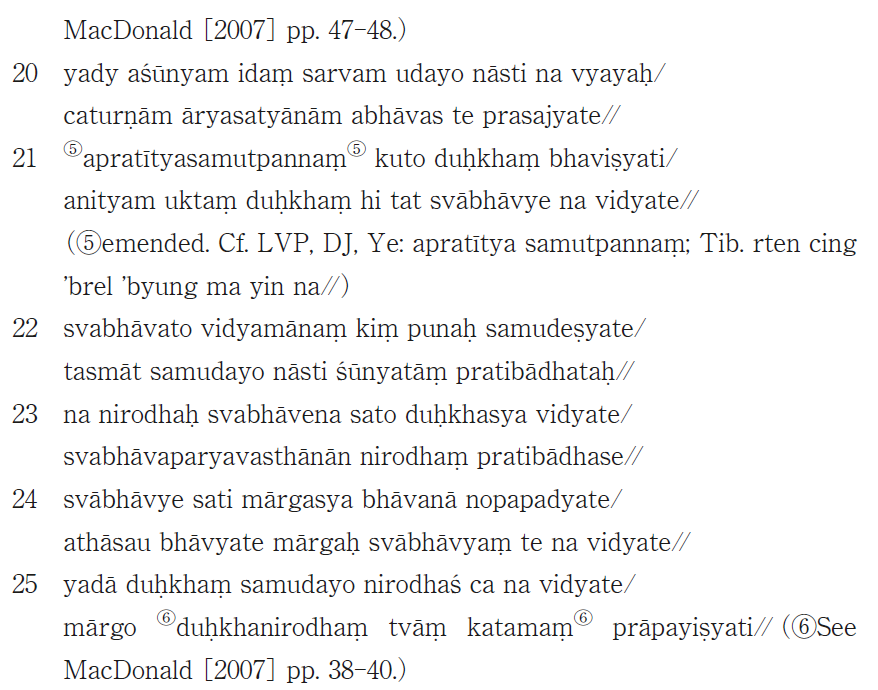

20 もしもこのすべてが不空であるなら、生じることもなく、滅することもない。[空を批判する]君にとっては、四種の聖なる真理が無であることになってしまう。

21 縁起していない苦がどこにあるであろうか。なぜなら、無常なものは苦であると説かれているが、そ[の無常なもの]は固有の本質をもつときにはないのだから。

22 [苦が]固有の本質にもとづいて存在しているなら、いったい何が生じることになろうか。それゆえ、空を破壊する者には、生じること(苦の集起)は存在しない。

23 固有の本質をもって存在している苦には滅はない。固有の本質に固執することにより、君は滅を破壊する。

24 道に固有の本質が存在するときには、修習はありえない。あるいはまたもしも、その道が修習されるとするなら、君にとって、[道に]固有の本質はないのである。

25 苦と、[苦の]集起と、[苦の]滅とがないときには、道は、[そもそも存在しない]苦の滅によって、何を得させるのであろうか。

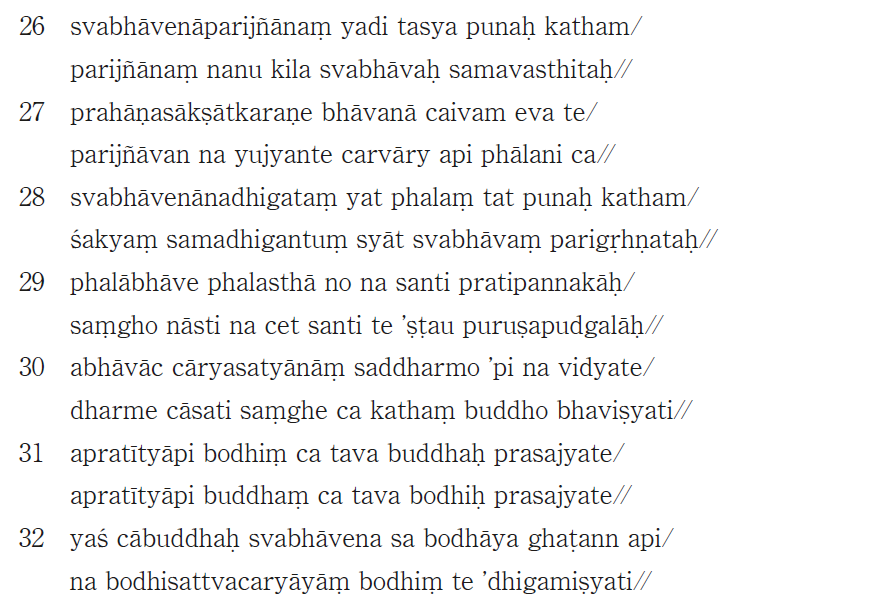

26 もしも[苦について]本質的に無知であるなら、それがいったいどうして知となろうか。固有の本質は確住している[、つまり変化しない]と言われるのではないのか。

27 同様にまた、君にとっては、[集起を]断つことと[滅を]直証すること、[道を]修めること、および四種の果報もまた、[苦の]知[が妥当しないこと]のように、妥当しない。

28 固有の本質に固執する者にとっては、本質的に証得されていない果報をいったいどうして証得することができようか。

29 果報がないときには、果報に住する者もなく、向かう者もいない。もしも[果報に住する者と、向かう者という]これらの八種類のひとびと(八賢聖)がいないとするなら、僧伽は存在しない。(=3cd + 4ab)

30 また、聖なる真理がないことにより、正法もまた存在しない。法と僧がないのなら、どうして仏があるであろうか。(=4cd + 5ab)

31 君にとっては、仏はさとり(菩提)に縁よらないことになってしまい、さとりもまた仏に縁らないことになってしまう。

32 君にとっては、本質的に仏でない者は、菩薩行において、さとりのために努力したとしても、さとりを得ることはないであろう。

33 善行であれ悪行であれ、だれも決して行わないであろう。空でないものにとって、何がなされえようか。固有の本質は作られないのだから。

34 君にとっては、善行と悪行とがなくても果報があり、また善行と悪行を原因とする果報はない。

35 あるいはまたもしも、君にとって、善行と悪行とを原因とする果報があるとするなら、善行と悪行とから生じた果報が、どうして不空であろうか。

36 そしてまた、縁起である空を破壊するのだから、すべての世間的な言語習慣をも破壊するのである。

37 空を破壊する者にとっては、なされうることは何もなく、行為は起こされることがなくなり、行わない者が行為者となるであろう。

38 固有の本質があるなら、世間は生じていることも滅していることもなく、常にあり、様々な状態を欠くことになるであろう。

39 もしも不空であるなら、[さとりに]到達していない人が到達することも、苦を終滅させる行為も、すべての煩悩を断つこともない。

40 縁起を見る者は、この苦・集・滅・道[という四種の聖なる真理]を見る。

上に引用した『中論偈』第24 章「聖なる真理(聖諦)の考察」の趣旨については、拙論[1998]で考察したように、第7 偈がきわめて重要な意味をもつ。

第1 偈から第6 偈までは、空が非存在(=無)と同じ意味をもつという前提に立ったうえでの反論、

つまり、すべてが空であるなら、四聖諦や三宝、行為や事物の因果、善行と悪行の区別、さらには世間一般の言語習慣などのすべてが破壊されてしまうという空に対する批判を置く。

このような空批判に対して、第7 偈では、「これに対してわれわれは答える。君は、空であるときの[すべてのものの]有用性と、空と、空の意味とを知らない。それゆえこのように損なわれるのである。」と出る。

この詩頌はきわめて重要で、これ以降の第8 偈から第40 偈までに展開されるナーガールジュナによる回答は、三法(吉蔵)や三義(don gsum, ツォンカパ)とも呼ばれる、空についてのこれら三つのポイントの詳細な説明と見ることができる。

つまり、上の引用で「空であるときの[すべてのものの]有用性」(śūnyatāyām prayojanam)と、「空」(śūnyatā)と、「空の意味」(śūnyatārtha)と訳した空に関する3 つのポイントである。

山口益[1951]はこれを空用、空性、空義の三態と呼ぶが、簡明ながらも、正鵠を射た訳語であろう。ただし、残念ながら、従来の研究では第8 偈から第10 偈までの二真理(二諦)説や、あるいはまた、ここで取りあげる第18偈に個別に焦点が当てられる傾向にあり、章全体の構成のなかでこれらの

重要な説のもつ意味を考察することが少なかったようである。また、当該詩頌の理解についても、濃淡はあれ、青目やチャンドラキールティなど、特定の注釈者の理解に依存するところが大きかったように思われる。

それでは、第7 偈との関連で、同章の全体はどのような構成と考えるのがふさわしいであろうか。斎藤[1998: 36-37]が論及したように、空の3ポイントとの関連で、章全体の構成を簡潔に述べると、以下のようにまとめられよう。

第8 偈~第12 偈: 空は最高の目的あるいは対象としての真理(勝義)に相当し、ブッダの成道の内実にあたる涅槃そのものである。諸仏はそれを言語習慣にしたがって「空」や「涅槃」、あるいはまた「真実」(tattva)等と表現した。

ただし、「空」や「涅槃」と呼ばれる最高の目的としての真理は理解されがたく、それを誤解する者は破滅することにもなりかねない。すなわち、この箇所でナーガールジュナは、空そのもの(śūnyatā)は何かを説く。

第13 偈~第17 偈: 空が適合する者にはすべてが適合し、これに対して、空が適合しない者にはすべてが適合しないという過失が生じる、と語る。つまり、この箇所でナーガールジュナは、空を認める人にとってのすべての適合性、いいかえれば、空であるときのすべてのものの有用性(śūnyatāyām prayojanam)を総論的に説く。

第18 偈~第19 偈: 「空」とは縁起の道理をさすという。したがって、すべては縁起するという道理が認められるなら、すべてが空であることも承認されることになるという趣意である。

すなわち、ナーガールジュナはここで「空」という語の意味するところ(śūnyatārtha)を説き、それが「縁起」の意味対象に一致することを示す。

第18 偈をこのように位置づける解釈は、注釈者間でほぼ一致している。

また、この第18 偈と第19 偈の両詩頌は「空」の意味対象が縁起にほかならないことを明らかにすることにより、第13 偈から第17 偈までに述べられる、空であるときのあらゆるものの適合性、有用性を裏づけていることになる。この点は、のちに改めてふれたい。

第20 偈~第39 偈: 同章の後半に当たるこの箇所では、上に指摘したような空に関する3 つのポイントを正しく理解しない反論者には、反論者みずからが指摘したすべての過失が付随することを詳論する。

つまり、第14 偈が述べた、空が適合しない人にはすべてが適合しないという論点をこれら総計20 偈は詳説している。四聖諦や三宝、行為や事物の因果、善行と悪行の区別、さらには世間一般の言語習慣などのすべてが破壊されてしまう、という反論者が指摘した過失は、空の立場に付随するのではなく、逆に空を認めないばあいに付随するという趣旨である。

第40 偈: この最終偈は「縁起を見る者は、この苦・集・滅・道[という四種の聖なる真理]を見る。」という内容で、本章の主題である四種の聖なる真理(四聖諦)は、縁起を正しく見る者にとって成立するという。

ここで、空を見る者でなく、縁起を見る者は、と述べている点も見のがせない。本偈は、先の第18 偈の冒頭で「縁起、それをわれわれは空と呼ぶ」と語ったナーガールジュナにとっては、きわめて重要な意味をもつ本章全体の結論に当たる。

■ II 第18 偈の内容分析

以下では、論点を第18 偈にしぼって、いくつかの考察を加えたい。

まず、「縁起、それをわれわれは空と呼ぶ。それは[質料因等に]依っての表示であり、それこそが中道である。」という当該偈には、縁起、空、依っての表示、中道という四つのキーワードが登場する。これら四つの術語はいずれも、諸法のありようを多少なりとも異なる視点から捉えた原理、あるいは道理に相当している。

一方また、同偈の冒頭句「縁起、」(yaḥ pratītyasamutpādaḥ)に対する羅什訳の「衆因縁生法」および吉蔵の「因縁所生法」は、一見すると、縁(よ) って生じた諸法(pratītyasamutpannā dharmāh 縁已生法)を主語に立てているかのような印象を与えかねない。

ただし、これもまた諸法のありようを描出する四つの道理の関係を、縁起する諸法に即して、より明瞭に理解させようとする羅什や吉蔵の意図によるとも考えられよう。

[空=縁起]

前節にみた章全体の文脈から理解されるのは、まず、ナーガールジュナはここで、「空」の語は非存在を意味すると見なされることが多く、往々にして反論者のような誤解を生んでいるという認識に立つこと。

そのうえで、「空」の指し示すところは「縁起」のそれに等しく、それゆえ、反論者が挙げた四聖諦や三宝、行為や事物の因果、善行と悪行の区別、さらには世間一般の言語習慣などのすべては、空であればこそ成り立つ、と主張する点である。

いいかえれば、「空」の意味(外延的意味)を明確にすることで、すべては空であるときにそれぞれの結果をもたらしうる、あるいは目的を果たしうるという意味で有用性をもつということである。先の山口益[1951]の言葉をかりれば、空義を正すことで、空用が理解されるという趣旨からこの詩頌は説かれたことになる。

しかしながら、ここにいくつかの疑問が生じるかも知れない。

いったいなぜ、「空」が「縁起」と同じことがらをさすと言えるのか、

また、指し示すことがらが同じなら、なぜ「縁起」でなく、「空」の語が選択される必要があるのか、

さらにはまた、すべての伝統部派もまた縁起をブッダの悟りの内実にあたると認めるが、「空」が同じ意味をもつとは認めていないのはなぜか、ということである。

南方上座部や説一切有部の伝統では、「空」は諸法(五蘊や、六根・六境・六識からなる十八界等)

がアートマン(自我)を欠いているという意味、すなわち無我(我をもたないこと)を意味する術語として用いられる。

したがって、南伝と北伝をそれぞれ代表する両部派は、諸法は固有の本質(自性)をもつという理解に立つため、諸法無我(=諸法空)は認めるものの、諸法が固有の本質(自性)を欠くということ、いいかえれば、諸法の自性空(=無自性)を認めることはない。

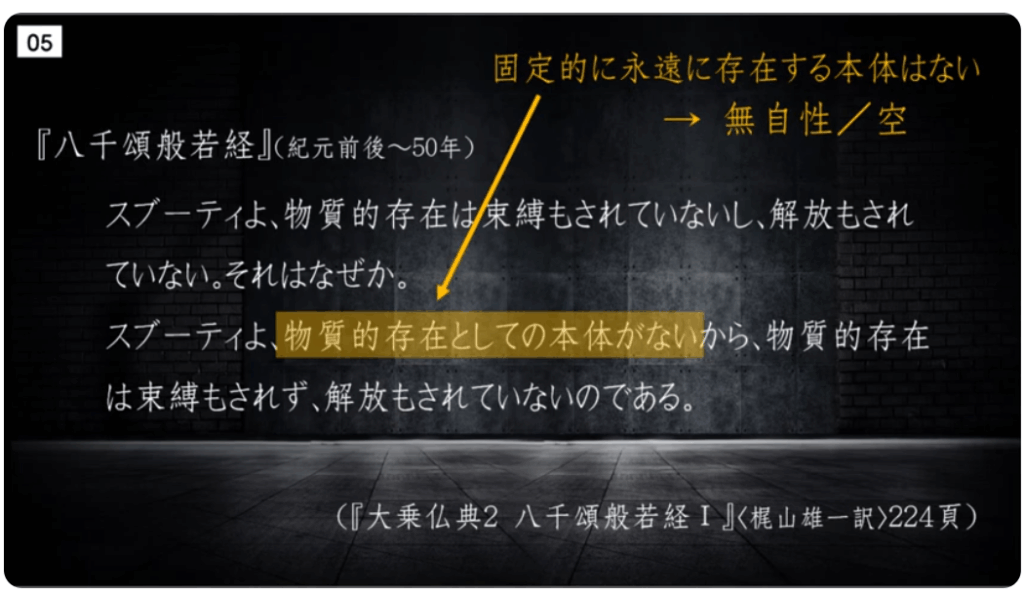

初期の般若経典やナーガールジュナがいう空は、まさにこのような固有の本質を批判するところに眼目があった。

それゆえ、ナーガールジュナは空を、諸法が、ひいてはすべての事物が固有の本質を欠くことと意味づける。『中論偈』の第15 章「固有の本質(自性)の考察」の冒頭でナーガールジュナは、

「固有の本質(自性)が因と縁によって生じるのは理に合わない。因と縁によって生じた固有の本質は作られたものとなるであろう。」(15.1)

「どうして固有の本質が作られたものであるということになろうか。固有の本質は作られたものでなく、他に関係することがないのだから。」(15.2)7

と述べる。このなかの第2 偈後半は、ナーガールジュナ自身が「固有の本質(自性)」を定義づけているという点で、きわめて重要な偈頌といえる。

「固有の本質は作られたものでなく(akṛtrima)、他に関係することがない)」(paratra nirapekṣaḥ)という固有の本質の定義は、ひろく共有されているというわけではないが、しばし“own-nature” や“intrinsic nature”、あるいは“own-existence” とも英訳される「固有の本質」(自性svabhāva)の語感に照らしても、うなずける定義ではあろう。

<参考情報>

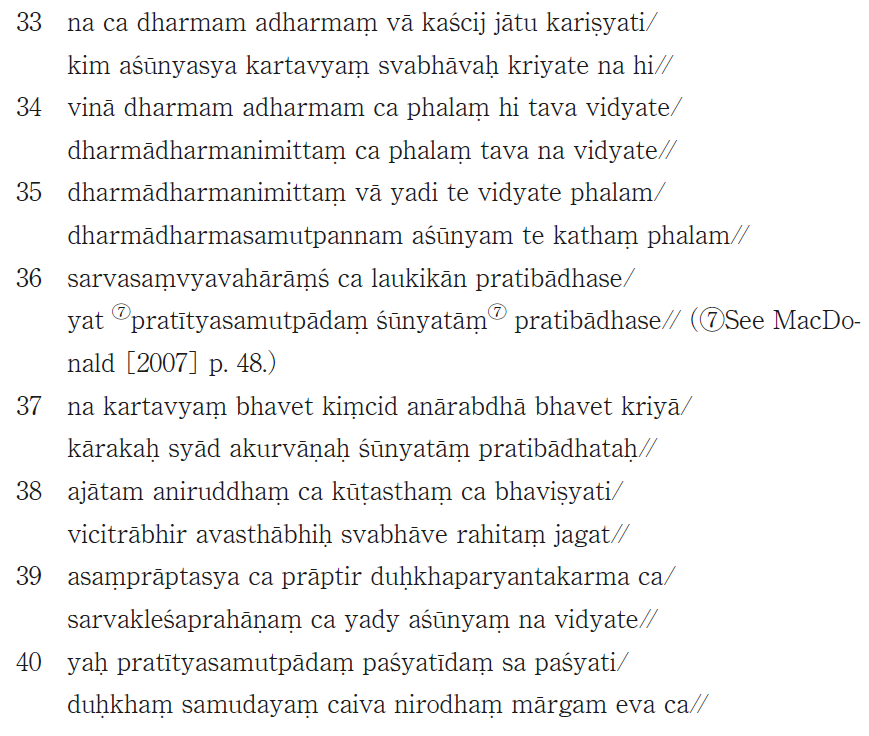

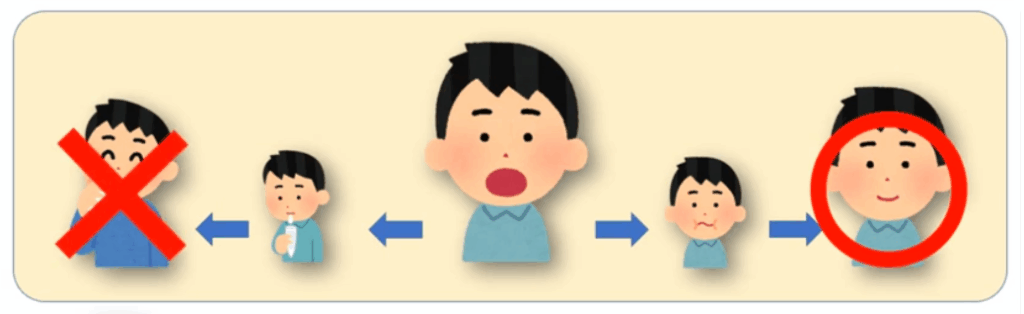

■『空』を例える

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)は妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

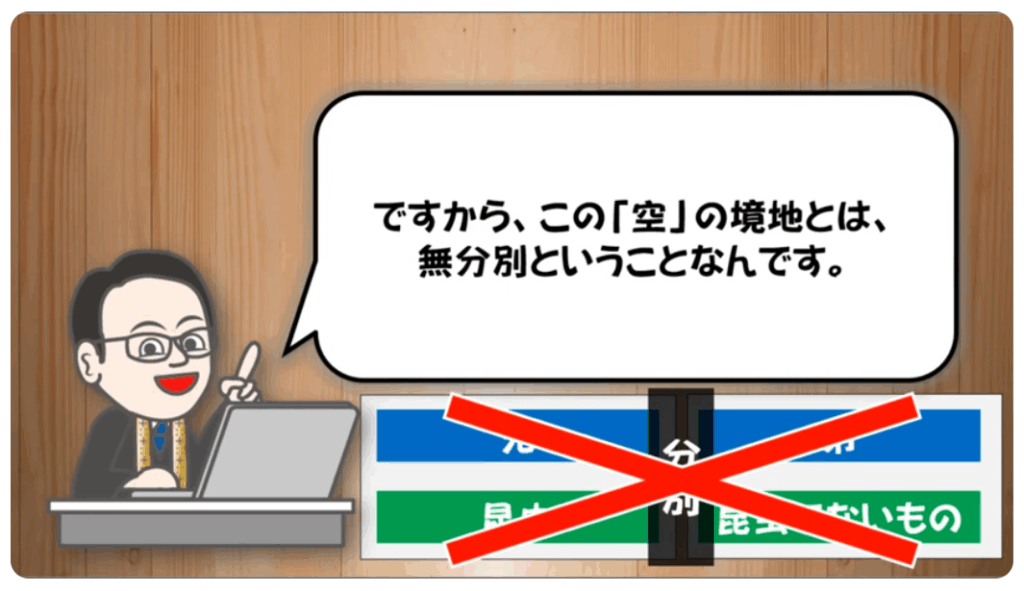

■『空』の教え

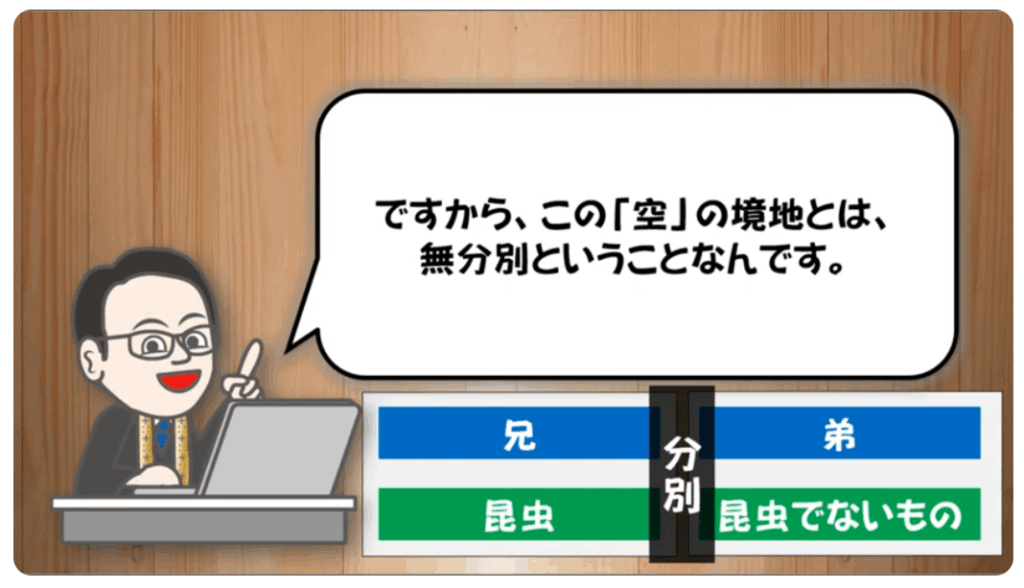

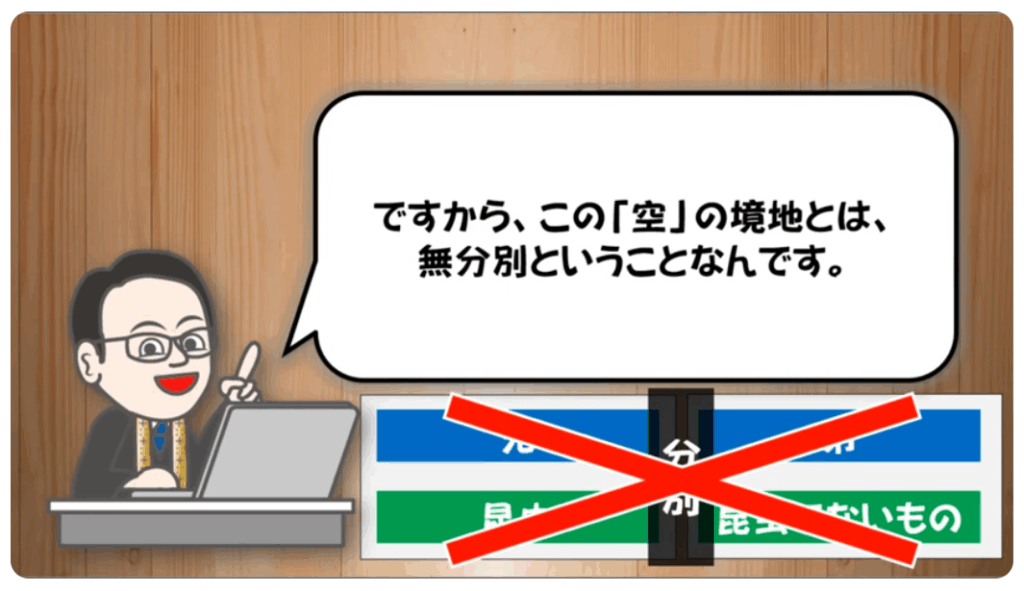

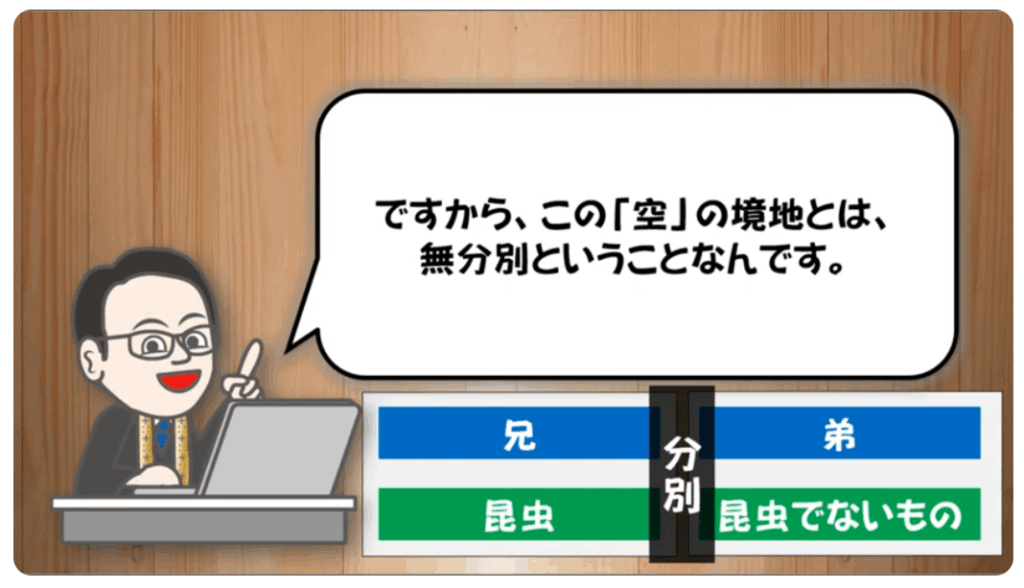

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

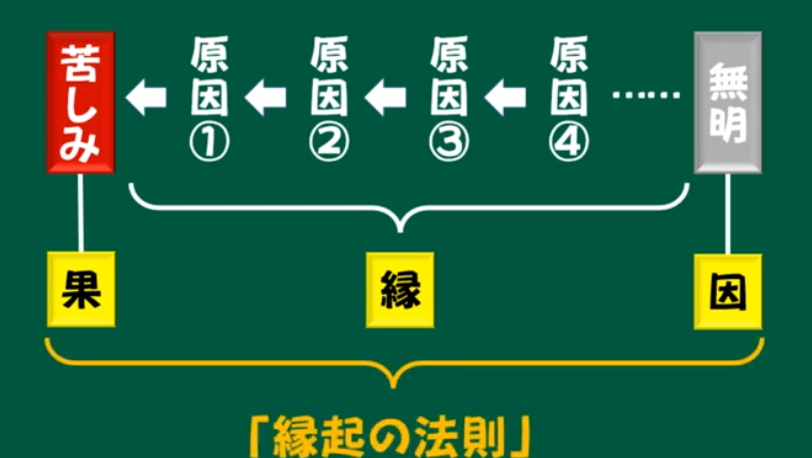

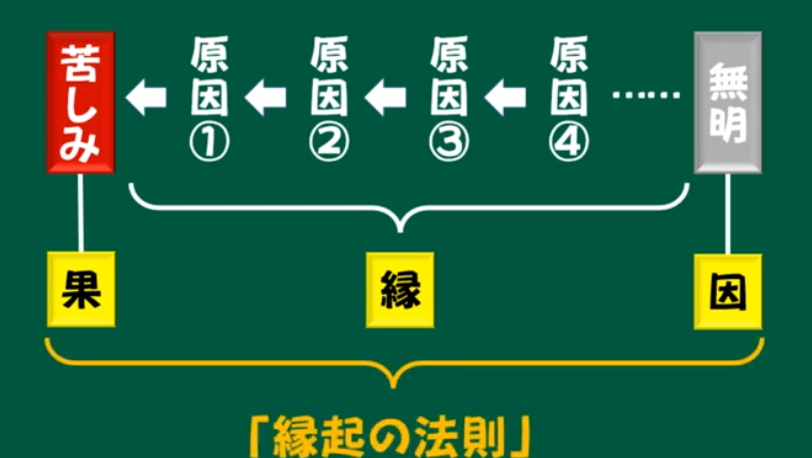

■苦しみの原因(要因)

・分別(認識)にある

■空が仏説であることを論説(『根本中頌』第24章第18偈(げ))

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

・八千頌(はちせんじゅ)般若経との出会い

⇒本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

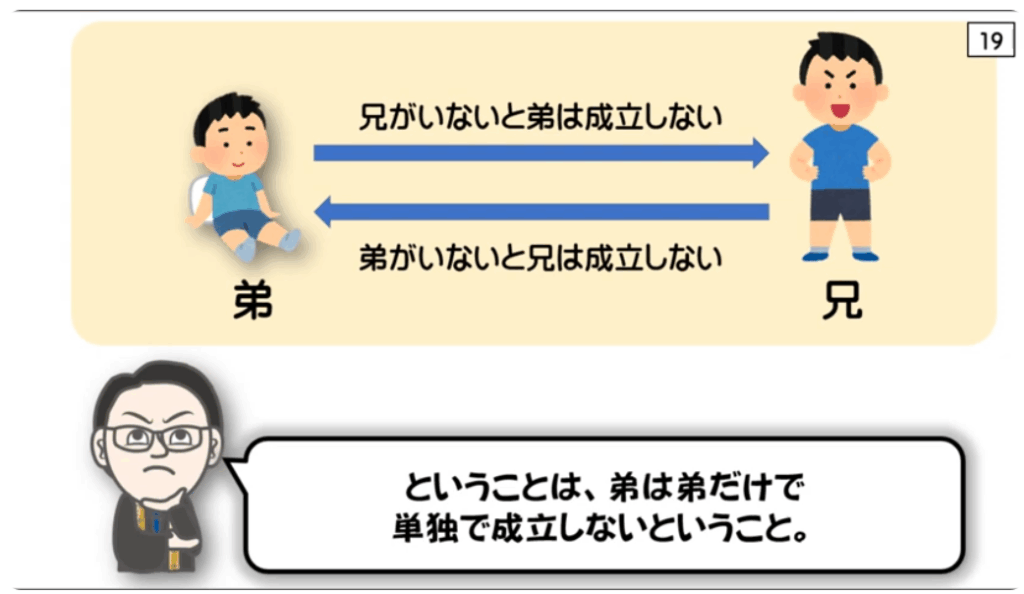

■縁起とは

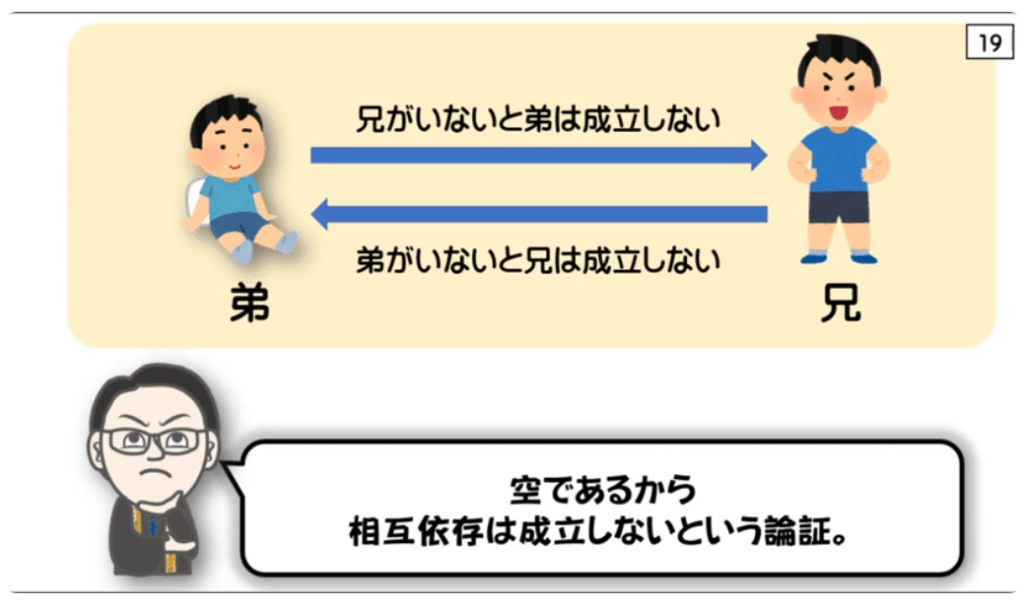

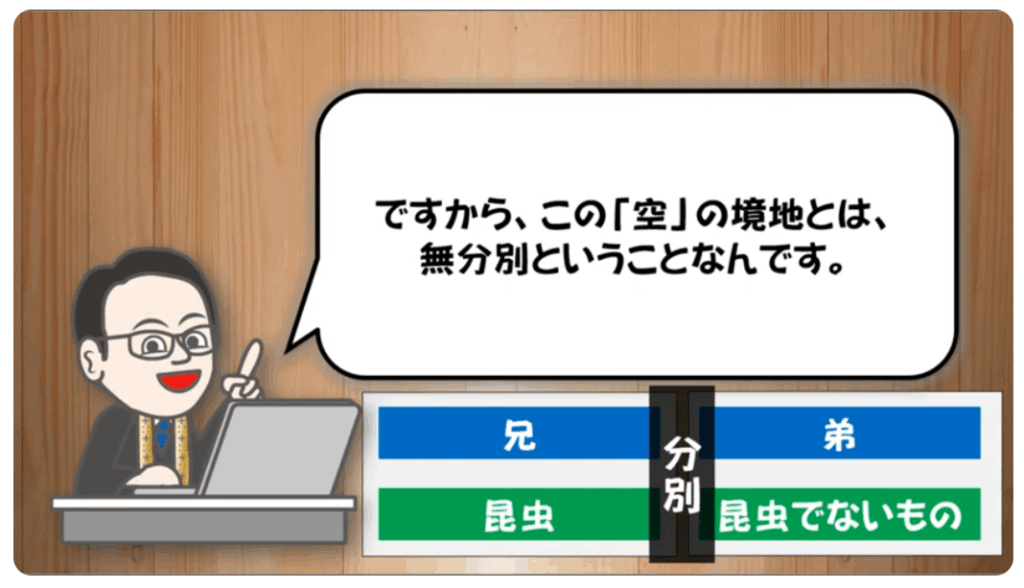

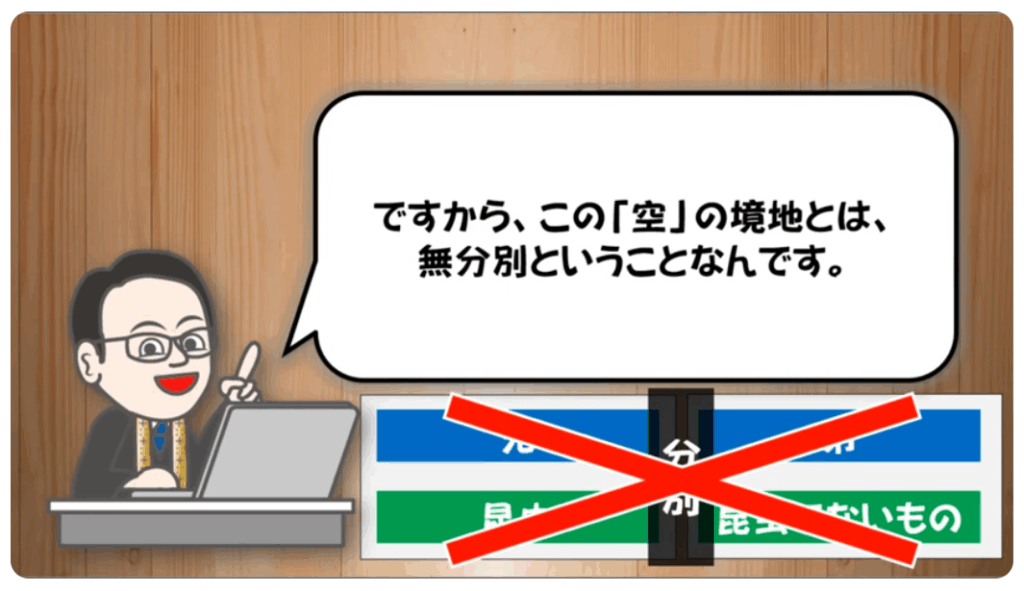

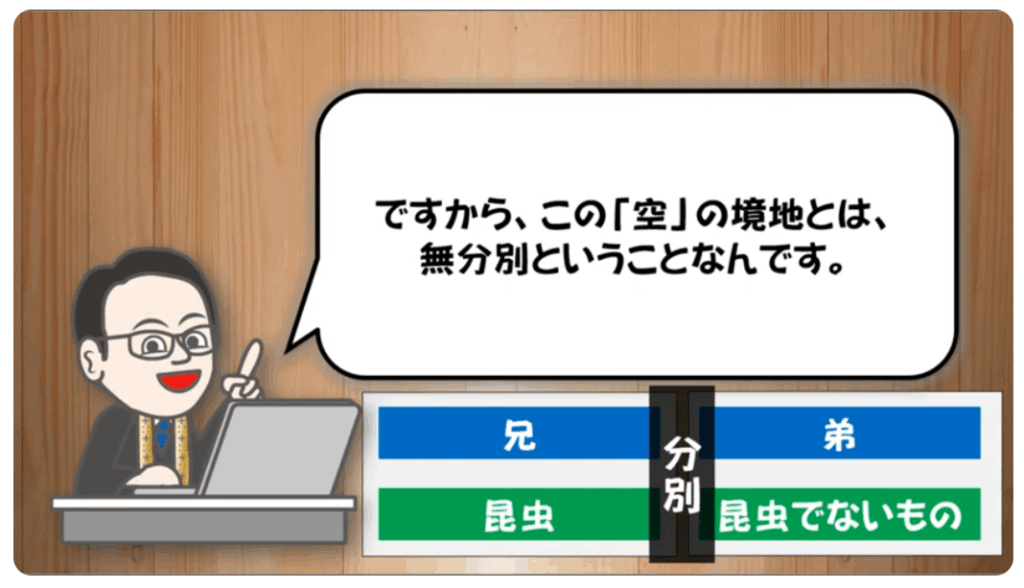

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

■相依性の否定

<参考情報>

■『中論』は

・空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

出典:サブタイトル/NN2-1.『中論』:『空の考察』~空と無自性/縁起(=相互依存)それ自体に否定を内蔵した概念~(龍樹:中村元著より転記)

■龍樹

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

■我々が勝手に昆虫というカテゴリを付けた(名付けた)

・実体はない

⇒無自性=空

■名付けられたも=有為

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学

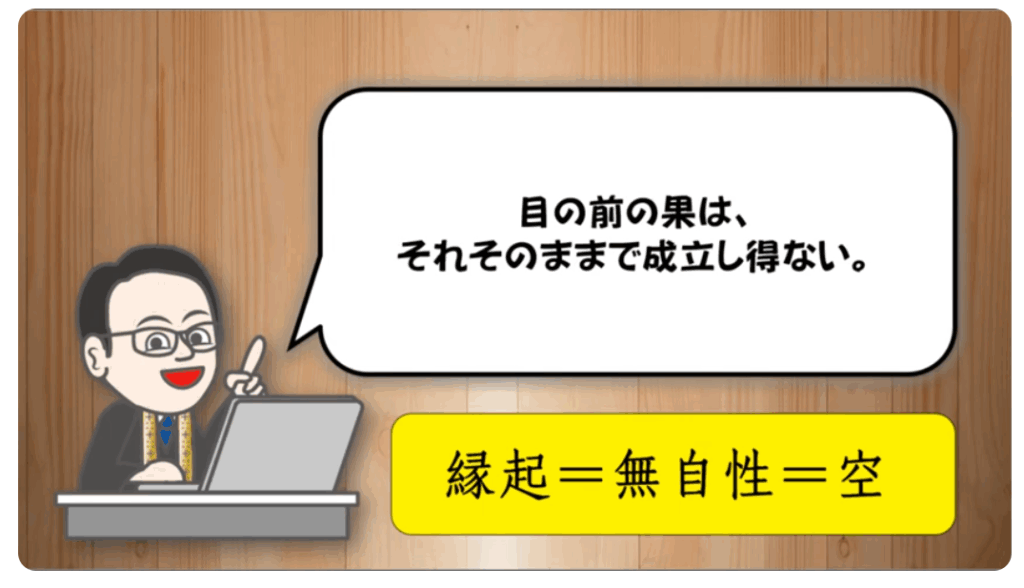

ナーガールジュナ自身によるこの「固有の本質」の定義を介在させて理解すれば、縁起するものは固有の本質を欠く、すなわち固有の本質が空であることになる。

一方また、「固有の本質」の定義的な意味内容が「作られたものでなく、他に関係することがない」ということであれば、固有の本質でないものは、「作られたものでなく、他に関係することがない」という性質でないもの、つまり「作られたもの」であるか、「他に関係するもの」であることになる。

このような理解のもとに、ナーガールジュナは第18 偈の冒頭で「縁起、それをわれわれは空と呼ぶ。」と述べた。つまり、上のようなナーガールジュナによる「固有の本質」の定義にしたがうなら、縁起は空の論拠というよりは、縁起と固有の本質を欠くこと(自性空)とは、術語の概念的な意味はたしかに異なるものの、指し示すことがらは同一ということになる。

それゆえまた、第19 偈は、このような理解のもとに、「縁起していないいかなる法もないのであるから、それゆえ空でないいかなる法もない。」と語り、すべてが縁起にして空であると明言する。その意味でまた、「縁起である空」という第36 偈の言い回しもまた納得がゆく。

このように、第18 偈冒頭の「縁起、それをわれわれは空と呼ぶ。」という一句によってナーガールジュナが語るのは、前述のように、空を認める人にとってはすべての適合性があり、因果も成立するということの根拠といえる。

言い換えれば、空を認める立場にすべてのものの有用性があるということの理由づけを行っていることになる。それゆえ、注釈者のチャンドラキールティは、第18 偈のこの一句に対して、「一方、事物の固有の本質(自性)は空であると説くわれわれには、これらすべてが可能である。なぜか。なぜなら、われわれは『縁起、それを空と呼ぶ』のであるから。」8 というような導入説明を置いている。

さらに、ここでまた見のがせないのは、ナーガールジュナの縁起観である。先に引用した第15 章冒頭の「因と縁によって生じる」「[あるものが]他に関係する」「[あるものが何かによって]作られる」というのもナーガールジュナがいう「縁起」の関係と理解されよう。

同様に、第8 章「行為者と行為の考察」にみる、「行為者は行為に縁(よ)り、行為もまたその行為者に縁って生じる。われわれは、それ以外の[行為者と行為の]成立の根拠を見ない。」「行為者と行為とによって、残りの[原因と結果、火と燃料、性質と性質主体、特徴と特徴づけられるもの等の]関係も認識しなければならない。」9 という言明もまた、相互に縁(よ)って成立する諸事物の関係を、広く縁起関係として捉えるナーガールジュナの縁起観をもの語っている。

第18 章・第10 偈でナーガールジュナはまた、「あるものが(A)あるもの(B)縁(よ)って生じるとき、そのあるもの(A)はまず、それ(B)と同一ではなく、またそれと別異でもない。[それゆえ]断滅でもなく、常住でもない。」10 と述べる。

これは、縁起の関係にあるものは相互に同一あるいは別異のいずれともいえず、それゆえ、常住・断滅のいずれでもないということを意味している。A によってB が生じるとき、A とB が同一であれば常住となり、別異であれば断滅であることになるという。このばあいA とB には「種」と「芽」でも、「氷」と「水」でも、あるいはまた「親」と「子」を代入して理解することも可能である。

[[質料因等に]依っての表示]

次に、第18 偈の第3 句「それは[質料因等に]依っての表示であり」、および第4 句の「それこそが中道である。」に目を向けたい。ここでまず、両句にでる代名詞の「それ」(sā)とは何か、つまり第1 句冒頭の関係代名詞yaḥ (pratītyasamutpādaḥ)を受け、述語となるprajñapti およびpratipadの性に一致していずれも女性形をとる指示代名詞であると解すべきか、あるいは第2 句内の空śūnyatāをさすのかという点が問題になる。文法的にはいずれも許容されるが、関係詞を介して直接的に縁起をさすと解釈するのが、吉蔵のいう「三是義」解釈で11、このばあいには、「因縁所生法」が共通の主語となって、それが空、仮名、中道の性質をもつという理解である。

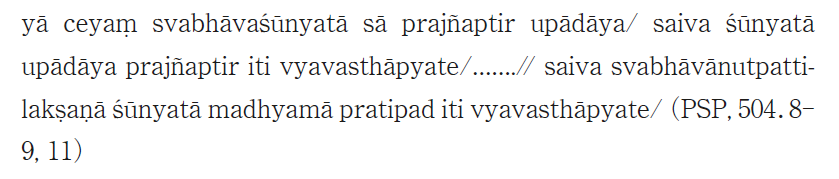

これに対して、『明句論』Prasannapadāの著者であるチャンドラキールティは、

「この、固有の本質を欠くこと(自性空)、『それは[質料因等に]依っての表示である』。その空は、依っての表示であると設定される。……固有の本質をもって生じることはないという特徴をもつその空は、中道であると設定される。」

と述べ、いずれの代名詞も第2 句内の空をさすと解釈する。

前項に見たように、空と縁起が結果として指示対象を同じくするのであるなら、いずれの解釈でも大過ないともいえるであろう。ただし、第24章の文脈、とくに第7 偈との関連を考慮するなら、この第18 偈もまた、チャンドラキールティが明言するように、直接には「空」という語の意味対象を問題にしていると理解するのがふさわしいように思われる。

「依っての表示(upādaya prajñaptiāḥ)」の意味をめぐっては、『中論偈』の

用例を見るかぎりでは、身体(色)、感受(受)、表象(想)、意思的行為(行)、意識・認識(識)の五つの集合要素(蘊)という質料因(updāna)に依って「人」や「自我」や「如来」等と表示することを意味するといえる。チャンドラキールティは、車輪などの諸部分に依って「車」が表示されるという例を挙げ12、

<参考情報>

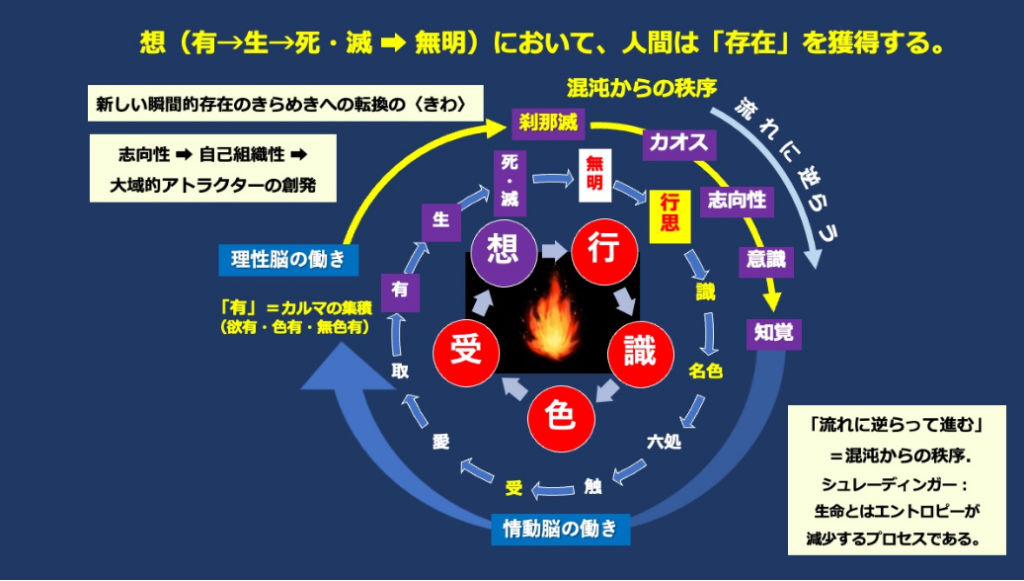

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

■釈尊の悟り

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

一方また、『般若灯論複注』Prajñāpradīpatīkā の著者アヴァローキタヴラタは、粘土に依る「壺」、縦糸と横糸に依る「布」、行為と煩悩に依る「凡夫」、諸道と煩悩の障害を立つこととに依る「声聞・独覚」、十地と六波羅蜜と十力と四無所畏などに依る「菩薩・仏」等を例に挙げている13。この中で、「車」「壺」「布」の例は、それらを構成する質料因に依って表示される例であり、他方また、「凡夫」等の例は、そのような呼称を得る特徴に依って「凡夫」等と表示されることをさす。

またこのばあい、車や壺は質料因によって構成される表示としての存在(仮有)であるというのは、説一切有部とも共通する認識に立つともいえる。ただし、ナーガールジュナは質料因をふくむ原因(因)や条件(縁)もまた縁起し、それゆえ固有の本質をもたないという理解に立つ14。

それゆえ、車や壺にかぎらず、「身体(色))」から「涅槃」にいたるまでのすべての諸法もまた表示(仮名)であることになる。このばあい、「粘土」と「壺」は、質料因とその結果であるが、先の第18 章・第10 偈が述べるように、同一でも別異でもなく、それゆえ常住でも断滅でもないという関係になる。

なおまた、ここで重要なのは、縁起し、また固有の本質を欠いているすべては、因や縁に依っての表示であり、何かを表示するために説かれるということである。その意味では、「空」さえも例外ではない。『中論偈』の第22 章「如来の考察」において

「『空である』とも語られえない。『不空である』とも[語られえ]ない。『両者である』とも、『両者でない』とも[語られえない]。しかしながら、[すべては]表示(仮名)のために語られる。」(下線筆者)

とナーガールジュナが述べる点は見のがせない。青目(羅什訳)もまた、同様の趣意をふまえて、「空もまた空である。ただ衆生を引導するために、仮名をもって[「空」と]説く。」15 と注釈する。

[中道]

さて、以上の考察をふまえたうえで、ここで最後に、第4 句の「それこそが中道である。」に目を向けたい。ここにいう中道が存在(有)と非存在(無)の極端をはなれた、いわゆる非有非無の中道を基本にしているとする解釈については、いずれの注釈者も一致している。青目(羅什訳)が「有と無の二つの極端をはなれているから中道と名づける。」16 と述べるとおりである。

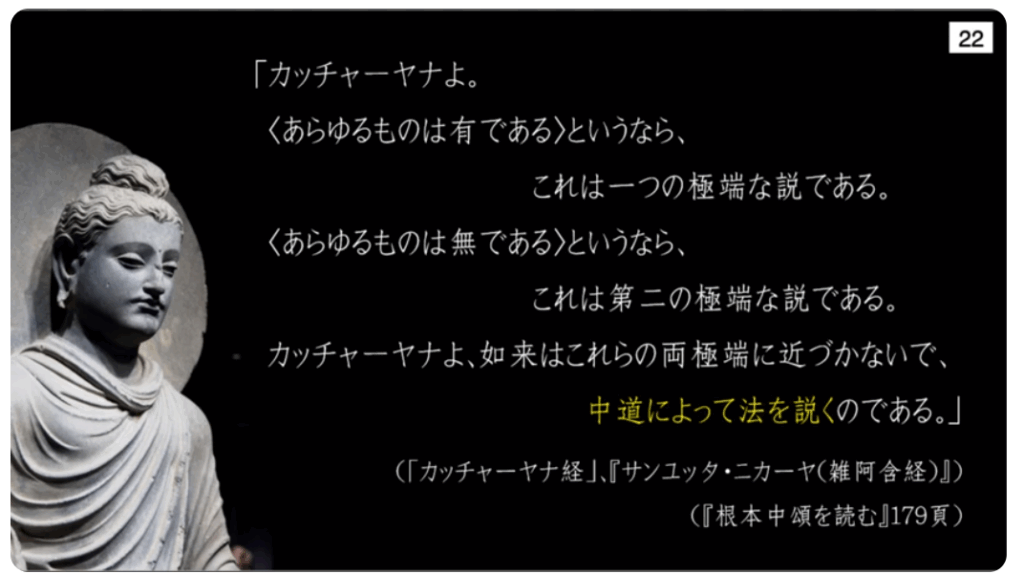

ナーガールジュナが『中論偈』のなかで唯一言及する経典に『迦栴延教誨経』がある。当該の偈頌は第15 章「固有の本質(自性)の考察」にみる、

「存在と非存在とを知る世尊は、『迦栴延教誡[経]』の中で、『存在する』ということと『存在しない』ということの両者を否定したのである。」

という内容で、「中道」の語は直接には出ないものの、言及された『迦栴延教誡経』は、非有非無の中道説を説くことでよく知られる。

パーリの対応経典である相応部(因縁相応)の「迦栴延氏」17 では、カッチャーヤナが世尊に正しい見解(正見)とは何かを問う。その中で世尊は、縁起ー厳密には、世間の生起と消滅ーを根拠に、あるがままに観察する人に非存在と存在はなく、これら二つの極端に近づくことなく中[道]によって法を説く、と語る。そのうえで詳説されるのが、無明を縁として意思的諸行為(行)がある、意思的諸行為を縁として識がある、云々という十二の項目からなる縁起(十二支縁起)の流転門で、これはすべての苦の集まり(苦蘊)の生起であるとされる。

一方、無明の完全な消失・消滅によって意思的諸行為の消滅があり、意思的諸行為の消滅によって識の滅がある、云々という縁起の還滅門があり、これは苦の集まりの消滅と呼ばれる。

このばあい世間の生起と消滅をあるがままに見ることが正しい見解(正見)とされ、したがって縁起の流転門と還滅門を正しく見ることにより、非存在と存在はないと見ることになる。「諸行」や「五蘊」等と呼ばれる世間には生じることがあるので非存在性はなく、滅することがあるので存在性はないという趣意である。

このばあい論拠となるのが世間の生起、あるいはまた世間の消滅であるから、非存在性

(natthitā)は「生起しないこと」を意味し、存在性(atthitā)は「消滅しないこと」、いいかえれば「あり続けること」を意味する。注釈ではそれぞれ見方を断滅の見解(断見)と常住の見解(常見)

と呼ぶが18、このような認識はナーガールジュナにも共有される。先にあげた『中論偈』の同じ第15 章でナーガールジュナは、

「『存在する』というのは常住への執着、『存在しない』というのは断滅の見解。それゆえ賢者は存在するということと存在しないということに依存すべきでない。」(15.10)

「固有の本質をもって存在するものは非存在ではない、といっては常住[への執着]が、前にはあったが今は存在しない、といっては断滅[の見解]が付随することになる。」(15.11)19

と語る。

一般にひとが「存在する」というとき、永遠に存在するという意味でそのように発言するかどうかはさておき、瞬間的に存在するという意味でないことはたしかであろう。ひとはなんらかの事象を目にするとき、そのように見えるもの(対象物)がある、見えるとおりの性質や、運動や、関係がある、さらにはそのように見ている自分がいると思うのが通例といえる。

総じて、広義の「物象化」(Versachlichung; reification)とも呼びうるひとの性癖であるが、そのような性癖をさらに詳しくみると、事象の静止画像化、動詞や形容詞で描かれることの多い現象世界の名詞化とでもいえる心のはたらきを読みとることもできよう。

このように、「○○が存在する」と言うとき、ひとは「○○は見える通りにあり、少なくとも、しばらくはその通りにあり続ける」と思うであろうし、また、時間の経過とともに多少の変化を認めたとしても、その本質に当たるものは様相や様態の変化を通じてあり続けると思いがちである。

ナーガールジュナが「固有の本質をもって存在するものは非存在ではないといっては常住[への執着]が[付随する]」というのはこのような意味である。

一方また、非存在についてナーガールジュナは、「前にはあったが今は存在しないといっては断滅[の見解]が付随する」と語る。つまり、以前にはあり続けていたが、今は存在しない、というような見方が断見であるという。非存在は存在を前提にしてはじめて成立するというのがナーガールジュナの理解で、『中論偈』の同じ章のなかで、

「もしも存在が不成立であるなら、非存在は成立しない。人々は存在が変異したものを非存在と言うのであるから。」(15.5)20

と語るとおりである。前にはあった存在が今では認められない、いいかえれば存在性が断たれていると見るとき、非存在の観念が生じ、断見に陥るという。

このように、ナーガールジュナにとっても、中道の意味するところは基本的に非有非無であり、それはまた不常不断に連動するという。このばあい、ナーガールジュナ自身による規定で重要なのは、存在(有)や常住の見解(常見)のいずれも固有の本質(自性)の観念に根ざしていると意味づける点である。同じ第15 章のなかで、

「固有の本質と他者固有の本質とをはなれて、どこに存在があろうか。固有の本質と他者固有の本質とがあるときに、存在が成立するのであるから。」(15.4)21

と語るのもそのような趣意からである。

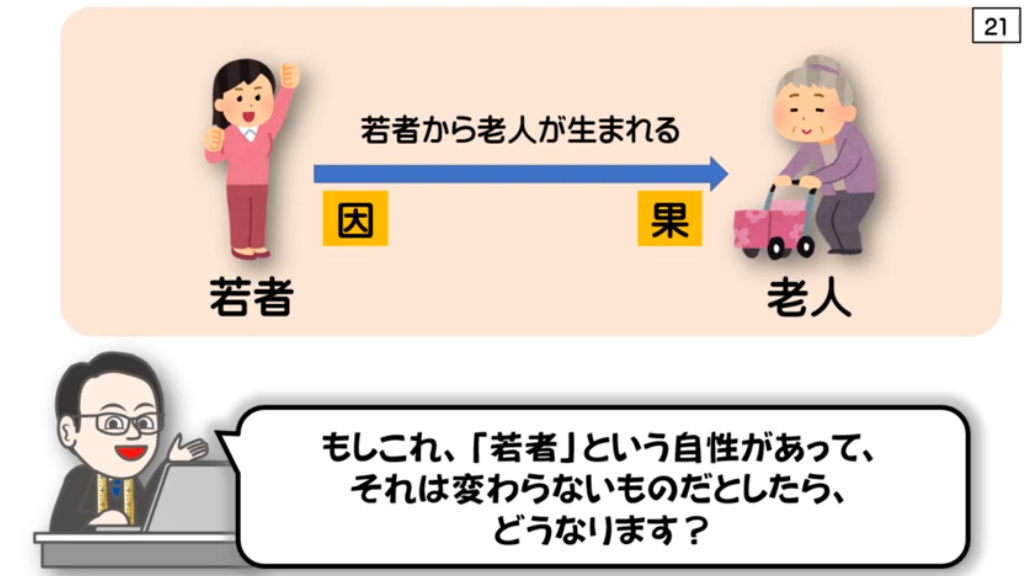

ところで、ここで一つの反論があるかも知れない。私たちは、目の前に見えているものを瞬間的に消滅しているとはたしかに理解していないが、かといって、永遠なものという幻想もいだいていない。つまり、無常性はよく分かっているが、ものには変わる部分(様態や様相等)もあるが、「変化」を成り立たせるための基礎となる本質は、しばらくの間は変わることなく保持される、というような漠然とした理解、あるいは漠然とした信念があるということである。

例えていえば、氷は加熱すると融解して水になり、水もまたゆっくり加熱し、1 気圧で気温が摂氏100 度になると、遠からずして気化して水蒸気になる。しかし、このばあい固体・液体・気体という様態は変わっても化合物としての「水(H2O)は一貫して存在しているのではないか、それが本質的に存在するから、様態の変化がむしろ説明できるのではないか、というような疑問が湧くであろうということである。

卑近な例をあげれば、ひとは生涯一貫した人格をもって存在し続けるからこそ、その人の幼少期、青年期、壮年期、老年期という呼称が意味をもつのではないか、というような疑問でもある。果物店などで購入した「りんご」は賞味期限内に口にすることが期待されているが、たとえ賞味期限を越えていようといまいと、ひとまず同じ「りんご」と言って不都合はないのではないか、ということでもある。

ナーガールジュナもまた、このような議論を『中論偈』の第13 章ほかで扱っている22。簡単にいえば、広義の「水」も、「人」も、「りんご」も、それぞれ水素分子と酸素分子、五つの集合要素(蘊)、「りんご」の実の諸成分、と呼ばれる質料因に「依っての説示(仮名)」として主語に立てられ、その上で、それぞれの様態が、一定のはたらきや、外見的な様相をもとに習慣的な呼称によって区別立てられているということである。

同章があげる例でいえば、少年と老年、牛乳と凝乳などは、「依っての説示(仮名)」として「人」や広義の「牛乳」が立てられるとき、はたらきや様相の異なりにもとづいて、それぞれに習慣的に付与された名称であるということである。

しかしながら、人や少年に固有の本質を認めれば、それぞれのレヴェルで変化することはなくなり、意識しようとしまいと、それらは常住であるとの見解(常見)に陥ることになる、というのである。

以上のような趣意で、ナーガールジュナは「それ(空[=縁起])こそが中道である。」という。したがって、先のような「固有の本質は作られたものでなく、他に関係することがない」という固有の本質(自性)の定義を介して、空は縁起と指し示すところを同じくし、そのような空はまた、ものが固有の本質をもってあり続けることはなく(非有)、それゆえまた、存在(有)を前提にして成り立つ、存在(有)の変異と意味づけられる非存在(無)でもないということ(非無)、ーこのことを含意するという。

逆にまた、ものが非有・非無の中[道]であるということが空=縁起であることを意味することにもなる。

なぜなら、先の第15 章・第11 偈にみるように、ナーガールジュナは「存在する」という観念を、いかなるレヴェルの本質であれ、ものが固有の本質をもってある、いいかえれば固有の本質としてある、と思い込むところに起因すると見るからである。

したがって、そのような存在の観念の否定は、その変異にすぎない非存在の観念の否定とともに、固有の本質の否定(=空)をもたらし、あらゆる事物が「作られたもの」であるか、あるいは「他に関係する」ものであること、すなわち縁起するものであることを含意する。

なお、第24 章の構成から考えれば、『中論』*Madhyamaka-śāstraの書名にも関連し、後の中観派Mādhyamika の呼称にも連なる中道(madhyamā pratipat))説への言及がここでなされたことの最大の理由は、第1 偈から第6 偈までに示されたような反論者の空理解、すなわち空を非存在(無)と捉えるような理解を正すことにあったのは言うまでもないであろう。

<参考情報>

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

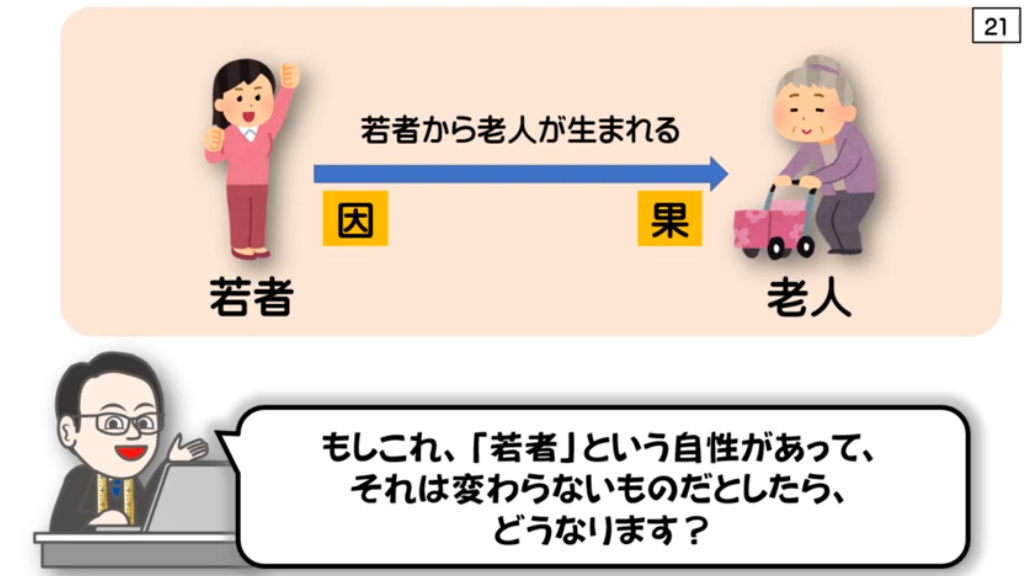

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

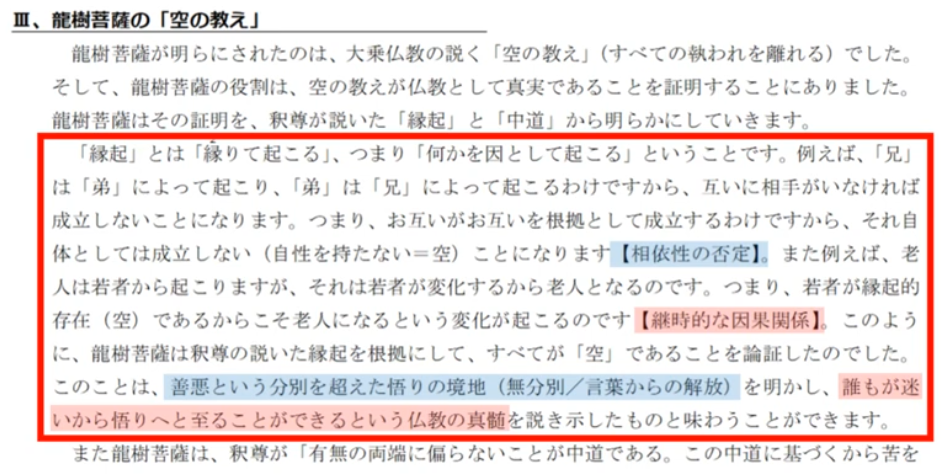

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■善・悪を超えた悟りの境地

・相依存の否定

・継時的な因果関係

⇒無分別=言葉(名付け)からの開放(執着を離れる)

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

■ III 結語:『中論』第24 章・第18 偈の意図するところ

『中論偈』第24 章・第18 偈に込められた縁起、空、依っての説示(仮名)、中道という四つの術語それぞれの意味内容と関連については、大要、以上のように理解することができよう。ここでは最後に、I とII の両節での考察をふまえたうえで、後世、天台教学において三諦偈と呼ばれることになった当該偈によって、ナーガールジュナは何を語ろうとしたのかを、総括的にまとめたい。

第1 に、本偈の構成理解については、「空であるときの[すべての]有用性と、空と、空の意味」と訳した空に関する三つのポイントの中の、空の意味ー厳密には、「空」という語の指示対象ーを正すことに眼目があるということ、この点は見のがせない。

前節で考察したように、固有の本質を欠くこと(=自性空)は、ナーガールジュナが述べる固有の本質の定義、すなわち「作られたものでなく、他に関係することがない」という定義が認められるなら、

縁起するものは固有の本質を欠き、反対にまた、固有の本質を欠くものは「作られたもの」であるか「他に関係するもの」であるということ、つまり縁起するものにほかならないということになる。

そして第2 に、第19 偈とともに、第18 偈の冒頭句をもってナーガールジュナが空の意味するところは縁起にほかならないと強調するのは、第24 章の冒頭6 偈によって反論者が述べるような空批ーこれは当時あった空に対する批判の典型例といえるであろうがーを斥け、

空の意味するところを適切に理解する者には、反論者が指摘するようなすべてが適合するという第14 偈ーひろくは第13 偈から第17ーを裏づける意図があるということができる。

第3 に注目すべきなのは、第18 偈の後半2 句、つまり、先に第1 としてまとめたように、縁起と意味するところが重なる空が「依っての表示」であり、「非有非無」の中道でもあるということを説いたナーガールジュナの意図である。

この2 つの句についても、「空であるときの[すべての]有用性と、空と、空の意味」という空に関する三つのポイントとの関連で理解するのがふさわしいと考えられる。

つまり、先にも論及したように、「依っての表示(仮名)」は縁起と補完しあう原理で、

縁(よ)って生じる主語と縁(よ)られる原因(質料因等)とに対して仮に名称を付与することをさす。

とくにナーガールジュナにとっては「空」もまた、概念化(戯論prapañca)をしずめ、すべての[概念的]見解を捨て去り、これによって煩悩の根源を断つために「空」と説かれたということ、この点はきわめて重要な意味をもつ。

煩悩の根源に概念化があり、それは空において断たれるということについては、ナーガールジュナが、

「行為と煩悩が尽きることによって解脱がある。行為と煩悩は分析的思考(vikalpa 分別)による。それら[の分析的思考]は概念化(戯論)にもとづく。しかし、概念化は空において滅する。」(18.5)23

と述べるとおりである。

このなかの「概念化は空において滅する。」の一文は、チャンドラキールティの理解にしたがえば、「しかし、まさにこのすべての世間的な概念化は空において、すなわち一切の事物が固有の本質を欠いていると見るときに滅する」24ことになる。

概念化(戯論)が固有の本質(自性)の観念と表裏になってはたらくとみる解釈と考えられるが、同偈の解釈として的を射ているといえよう。

このように、空は、ひとの頭のなかにのみある固有の本質の観念こそを問題にする。

したがって、「空」を静止画像のように概念化、あるいは物象化してとらえることそのものが自己矛盾であるというのがナーガールジュナの認識で、

「空」をふくむすべてを概念化の網、概念的な見解から解放することに「空」を説くことの目的があるという。

もちろん、先にふれたように、概念化こそを煩悩の根源とみるナーガールジュナにとっては解脱、つまり苦悩からの完全な解放の鍵は、日常的なことばの習慣にしたがった適切な教説によって、この概念化からの解放をめざすところに狙いがある。このことは、『中論偈』の以下の詩頌からもうかがえよう。

「もしも何らかの不空なるものがあるなら、何らかの空なるものもあるであろう。しかしながら、不空なるいかなるものもない。どこに空なるものがあろうか。」(13.7)

「もろもろの勝利者(=ブッダ)は、空とはすべての[概念的]見解を捨て去ることであると説かれた。これに対して、空見をもつ人々は不治であると述べられた。」(13.8)25

「すべての[概念的]見解を断つために、哀愍に依って正法を説かれたガウタマ(=ブッダ)に、私は敬意を表します。」(27.30)26

このように、縁起と意味が重なるとされる空は、すべての概念的見解を断つために、ひいては煩悩からの完全な解放のために「空」という表示(仮名)をもって説かれるとナーガールジュナはいう。

その意味でも、「依っての表示」という原理をここに置くのも、「空」がブッダ自らの哀愍に

「依っての表示」として説かれたということを強調する意図からであったと理解されよう。

とともにまた、縁起と意味するところが重なるという空が中道であるということについては、「もしもこのすべてが空であるなら、生じることもなく、滅することもない。[空を説く]君にとっては、四種の聖なる真理(四聖諦)が無であることになってしまう。」(24.1)云々というような空イコール非存在(無)との理解ーナーガールジュナの立場からいえば誤解ーを斥けるところに意図があったといえるであろう。

以上のように考えると、当該の第18 偈は、空の意味するところを三つのポイントから明かにすること、つまり、「空」の語意を正し、空そのものは伝統的な涅槃や真実(tattva)に相当するものであり、空を正しく理解する者には四聖諦や因果、さらには世間的な言語習慣のすべてが適合し有用となる旨を説くことに深く関係する。

このような文脈から当該偈は、空は縁起と同義、すなわち縁起と指し示す対象が同一であり27、それゆえまた存在と非存在をはなれた中道とも重なるということ、そのような道理を初期の般若経典は「空」と表示(仮名)したという。

そのような「空」の表示はまた、煩悩からの解放を目的とし、固有の本質(自性)の観念と表裏になった概念化(戯論)、あるいは概念的諸見解を断つためであるというのが『中論偈』の著者であるナーガールジュナの意図することころであった。

したがって、当該偈は、われわれが「空」と呼ぶ教説は、伝統的に縁起として受け入れられてきた道理と同体異名なのであり、それゆえ、それ(縁起である空)は、依っての表示(仮名)として「空」と表現され、存在(有)と非存在(無)への固執から解放された中道として理解されるべきであることを示す28。

このように理解するとき、第24 章が「縁起を見る者は、この苦・集・滅・道[という四種の聖なる真理]を見る。」という一文を結論として置く理由もうなずけるであろう。

第24 章の問答からすれば、一見すると、「空を見る者は」が主語に立ちそうであるが、ここでナーガールジュナはあえて「縁起を見る者は」を主語に立てる。この点もたいへん意味深長であるように思われる。

縁起を見る者が、それを弟子のためにコンパクトな形で説かれた苦・集・滅・道の四聖諦を見ることになるというのは、

ブッダと等質の縁起ーイコール空としてのー理解があってはじめて四聖諦が理解されうるという趣旨といえよう。

そこにはまた、第24 章の文脈が語るように、有部アビダルマに代表される、精神的・物質的な諸要

素(法dharma)は固有の本質をもって存在するというような伝統的な法(ダルマ)解釈への厳しい批判が込められていると考えられる。

先に第II 節の[空=縁起]の箇所でふれた、縁起と空が同体異名であるなら、

なぜ初期の般若経典は「縁起」でなく「空」の語を採用したのかという問いについても、

この第24 章が、また広くは『中論偈』の全体が回答しているといえようか。

そこには、縁起を道理と解することなく、原因(=縁)としての法と、その原因によって生じる結果として法の両者が固有の本質をもって存在することを意味する、というような当時の南北両伝の仏教界を席巻していた解釈を批判し、

ブッダの本来的な意図を甦らせたいというナーガールジュナの強い意思を感じることもできよう29。

[参考文献]

斎藤明[1982]:「『中論頌』解釈の異同をめぐってー第13 章「真実の考察」を中心としてー」『仏教学』14, pp. 65-88.

同[1998]:「空と言葉ー『中論』第24 章・第7 偈の解釈をめぐってー」『宗教研究』72-1, pp. 27-52.

同[1999]:「バーヴィヴェーカの勝義解釈とその思想史的背景」『論集』

(三重大学人文学部哲学思想学系) 9, pp. 66-81.

同[2010]:「二諦と三性ーインド中観・瑜伽行両学派の論争とその背景ー」『印度哲学仏教学』25, pp. 335-348

同[2011]:「新出『中論頌』の系統をめぐって」『印度学仏教学研究』59-2, pp. 956-964.

同[2012]:「中観思想の成立と展開ーナーガールジュナの位置づけを中心として」『空と中観』(シリーズ大乗仏教6)春秋社, pp. 3-41.

同[2016]:「縁起と空ー『中論』三諦偈解釈をめぐってー」『叡山学院研究紀要』38, pp. 167-193.

高崎直道[1964]:「UPADANA (取)についてー『中論』の用例をめぐってー」『田村芳朗博士還暦記念論集・仏教教理の研究』春秋社, pp. 39-51.

中村元[1964]:「中道と空見」『結城令聞教授頌寿記念・仏教思想史論集』大蔵出版, pp. 139-180.

山口益[1951]:『般若思想史』法蔵館。

<参考情報>

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空=中道

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

【参考情報:親鸞聖人の有名な言葉/Microsoft Copilotからの回答】

「善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」という一節があります。これは『歎異抄』第三条に記されており、悪人こそが阿弥陀仏の救いの対象であるという「悪人正機説」を示しています。

この言葉は、「善人でさえ往生できるのだから、まして悪人はなおさら救われる」という意味ですが、単純に悪人が優遇されるということではありません。むしろ、自力で善を積もうとする者は阿弥陀仏の本願を疑う心が生じやすく、逆に自らの罪深さを自覚し、他力にすがる者こそが救われるという考え方です。

この思想は、親鸞聖人が比叡山での厳しい修行を経て、法然上人の専修念仏に出会い、阿弥陀仏の本願にすべてを委ねることこそが救いであると確信したことに由来します。

■善・悪を超えた悟りの境地

・相依存の否定

・継時的な因果関係

⇒無分別=言葉(名付け)からの開放(執着を離れる)

↓

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

■釈尊の悟り=中道

・両極を排する中道

⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない

⇒「空の教え」こそが

⇒釈尊の真意である中道

◆縁起による「空の教え」=中道における「空の教え」

・縁起=中道

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

■空が根底にあるので

・釈尊は中道を説いた

■釈尊の正式な後継者としての確立

・原始経典の真髄から出発

⇒中道

■大乗仏教 vs 上座部仏教の論争を超える

・釈尊の教えに根ざした龍樹の空観(=中道)

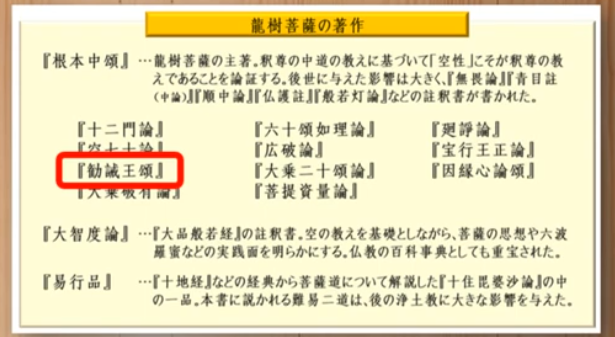

■龍樹の著作

■大乗仏教の「空に教え」

・釈尊の真意であることを明らかにした

⇒「空の教え」を源に

⇒唯識、天台、華厳等の仏教思想が生まれた

・分別を超える

⇒無分別

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

■大乗仏教において慈悲が登場する根拠

・「善」「悪」の両方を包含していくことができる

⇒善人・悪人を救う事ができる悟りの境地

⇒空を根底にしているから

⇒慈悲が可能になる

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

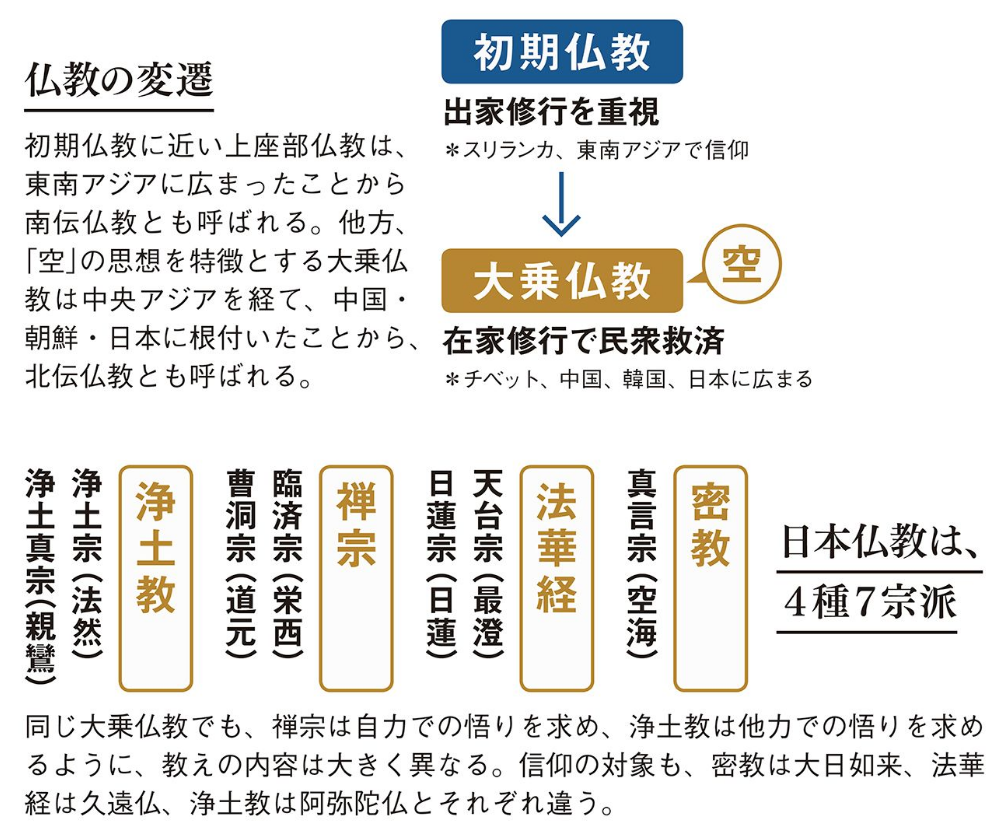

■大乗仏教の特徴

大乗仏教は、初期仏教(上座部仏教)とは異なり、より広範な救済を目指す教えとして発展した。

- 普遍的な救済:大乗仏教は、すべての生きとし生けるものの救済を目指します。出家者だけでなく、在家者も含めた一切の衆生の救済を掲げています。

- 菩薩の道:菩薩(Bodhisattva)という概念が重要で、菩薩は自らの悟りを求めるだけでなく、他者の救済をも目指します。菩薩は修行を通じて他者を助けることを重視します。

- 空(くう)の教え:万物が本質的には無常であり、独立した永続的な自己を持たないことを指します。この「空」の概念は、大乗仏教の中心的な教義の一つです。

- 大乗経典:大乗仏教には独自の経典があり、代表的なものには『般若経』、『法華経』、『浄土三部経』、『華厳経』などがあります。

- 如来蔵思想:すべての衆生が仏性を持ち、修行を通じて仏となる可能性があるとする教えです。

- 地域的な広がり(北伝仏教):大乗仏教は、インド、中央アジア、中国、朝鮮、日本などの国々で広く信仰されている。

日本の仏教の多くの宗派も大乗仏教に分類されており、戒律は宗派ごとにさまざまに解釈。

出典:https://president.jp/articles/-/42220?page=6

【隋時代(581年~618年)に生まれた天台宗】

天台宗の起源と発展

- 創設者:天台宗は、智顗(ちぎ)によって創始された。智顗は天台山(浙江省天台県)に住み、そこで教えを広めた。

- 教義:天台宗は『法華経』を根本経典とし、五時八教や一心三観などの教義を発展させた。これにより、仏教の教えを体系的に整理し、多くの信徒を引き付けた。

- 本尊:特定の本尊はない。一般に多くの寺院では釈迦牟尼仏(法華経に説かれるお釈迦様)を本尊としている。他に阿弥陀如来や薬師如来を本尊とする寺院もある。

天台宗の影響

- 国家との関係:天台宗は隋の第2代皇帝煬帝(ようだい)の帰依を受け、国家の庇護のもとで発展した。智顗(ちぎ)は天台山に国清寺を建立し、天台宗の中心地とした。

- 文化的影響:天台宗は中国の仏教文化に大きな影響を与えた。特に、禅宗や華厳宗など他の仏教宗派にも影響を与え、その教義は広く受け入れられた。

日本への伝播

- 最澄の役割:日本では、平安時代に最澄(伝教大師)が唐に渡り、天台宗の教えを学んだ。帰国後、比叡山に延暦寺を建立し、日本における天台宗の基盤を築いた。

出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO18258790Z20C17A6AA2P00/

※堂内は外陣と中陣、内陣に分かれる天台仏堂特有の形式をとる。僧侶が祈りをささげ、本尊の秘仏、薬師如来を安置する宮殿(くうでん)が置かれた石畳の内陣は、中陣より約3メートル低い。つまり中陣にいる一般参拝者と同じ高さに、本尊がある設計になっている。

同寺総務部の礒村良定主事は「天台宗では人間はだれでも仏になることができる、と説いている。参拝者が見上げるのではなく、本尊と対等にすることでそれを表している」と話す。

天台宗は、中国仏教の中でも特に体系的で深遠な教義を持つ宗派として、歴史的に重要な位置を占めている。