■8世紀末の混迷時代(何度も遷都を迷った垣武天皇時代)に国の将来を構想した空海

■空海著『秘蔵宝鑰』の中の

・憂国公子と玄関法師の十四問答

⇒僧尼たちは頭を剃っても欲を剃らず、

⇒衣を染めても心を染めていない

としかおもわれない当時の状況に業を煮やした憂国公子と

空海とおぼしい玄関法師が淡々と諌める有名な問答。

・玄関法師は焦りまくる公子に

⇒「麒麟や鳳凰が見えなくなったからといって、すぐ動物を絶滅してはならないし、

⇒如意宝珠が得られないようになったからといって鉱物を唾棄すべきではない。

⇒いまの世に聖者が見つからないといって、すぐに仏法を捨てるべきではない」と諭す。

まるで今日の世紀末(1990年代)の苛立ちに対する説法のようではないか。

・だが、憂国公子もなかなか譲らない

⇒「たとえ聖者が見えなくとも、多少の大悟と智慧をもつ者くらいはいてもよさそうではないか」と反論をする。

⇒法師はそこで、現代はあきらかに末法であり、またその様相も随所に出ているが、

⇒そのことを認めたうえで、断固として仏法の機能を確信するべきだと言う。

⇒また、このような時代の人々には誰が賢者で誰が愚者であるかは見きわめられないのであって、

⇒優れた逸材がいても気がつかれにくいものなのだから、

⇒そんなことで落胆せずに、王たる者は王法を確信し、仏教者はしっかり仏法を見つめていればそれでいい、そう説くのである。

・空海はこの国に密教を適用するにあたって、

⇒透徹した見方をもっていた。

⇒すでに中国の歴史は、

⇒不空「密教ナショナリズム」と

⇒一行の「密教タオイズム」と

⇒恵果の「密教インターナショナリズム」ともいうべきを生んでいたが、

⇒空海はそのいずれでもあって、そのいずれでもない独自の密教を、

⇒日本という国に定着させるための構想をもっていたのだったろう。

⇒それぞれ一長一短はあるが、

⇒空海はそれらをこの国に適合させる「編集」が必要だと考えたのだった。

・たとえば、唐では天文暦法の管轄部署と陰陽卜占の管轄部署は別である。

⇒前者は学術、後者は呪術であった。

⇒それが日本では一緒になっている。

⇒この混合習合感覚が「日本という編集」なのである。

⇒これが最澄にはわかりにくく、

⇒空海にはよく見えていた。

⇒諸国の関渡津泊を跋渉し、諸国の僧俗貴賎と接触してきたからであったろう。

⇒だからそこ空海は、憂国公子の焦燥と短慮を諄々と冷やすこともできたのである。

<参考情報>

【一行阿闍梨(いちぎょうあじゃり)】

・中国唐代の僧であり、天文学者としても知られています。

⇒彼は密教を学びながら、天文学や暦学にも精通し、特に「開元大衍暦」の編纂に関わりました。

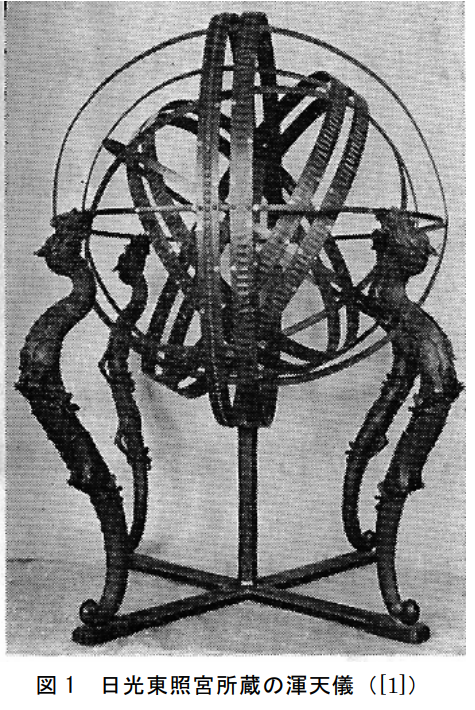

・彼が作製した天体モデルには、

⇒「黄道游儀」や「水運渾象」(水力式天球儀)があります。

⇒これらの装置を用いて天体観測を行い、日食予報の精度向上に貢献しました。

⇒さらに、彼は大規模な子午線測量を実施し、

⇒緯度差1度に相当する子午線弧長を約123.7kmと算出しました。

⇒実際は 111.1km(4 万 km/360°)であるので,誤差は+11%となる。

・一行阿闍梨は、

⇒密教の伝持の第六祖としても位置づけられ、

⇒善無畏三蔵とともに「大毘盧遮那成仏神変加持経」の翻訳に携わり、その講義を「大日経疏」としてまとめました。

彼の天文学的業績は、現代中国でも評価されており、科学者としての名声も高いです。このように、彼の研究は密教と科学の融合を象徴するものと言えるでしょう。

【渾天儀(こんてんぎ】

- 渾天儀とは

■玄関法師に身をやつした空海が『秘蔵宝鑰』に勧めた「焦燥の克服」

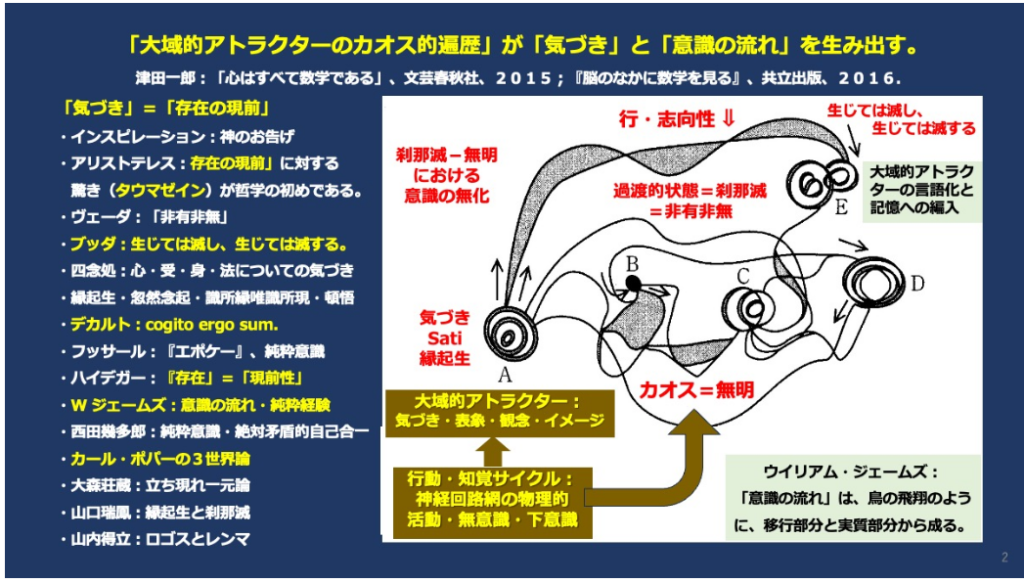

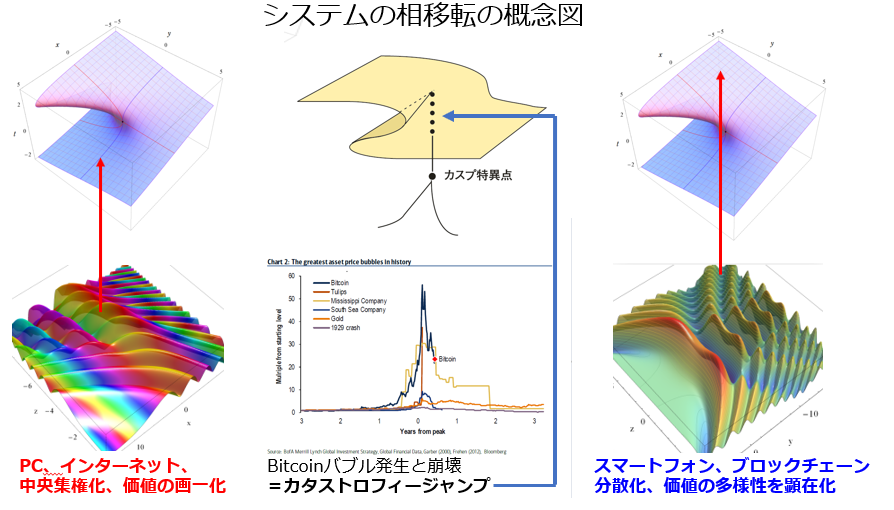

・今日では「複雑性」とか「複雑系」という概念が

⇒科学の領域や経済社会の領域でさかんにつかわれるようになっているが、

⇒ではこのような動向に対して、

⇒本来はきわめて高度な複雑性をもっているはずの密教の立場から、

⇒今日の複雑なシステムについての理解や共感の声が上っているかといえば、そうとは思えない。

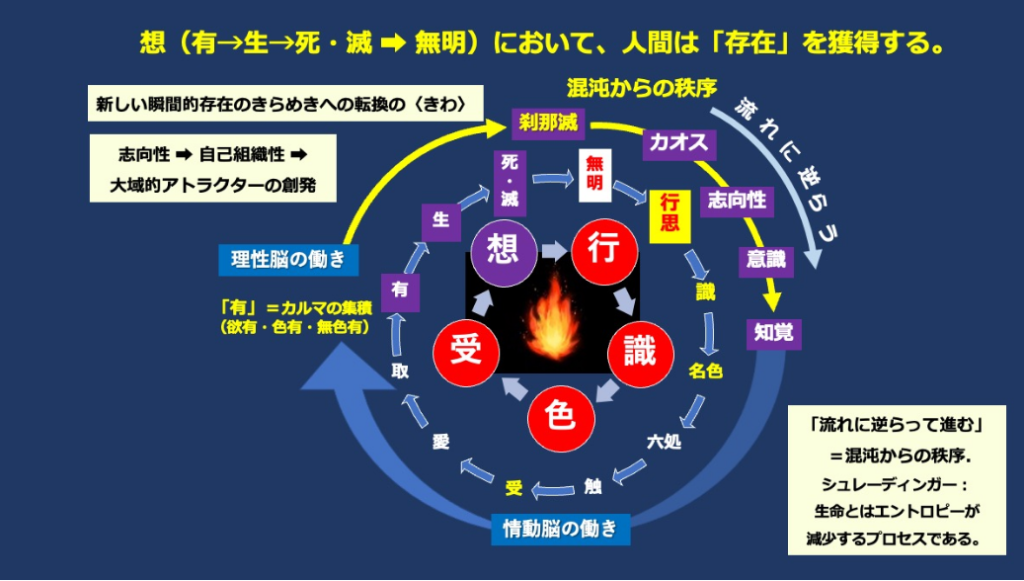

・複雑系の特徴のひとつは

⇒ある系から出た効果が

⇒ふたたびその系の本体に自己代入的にフィードバックされることによっておこる特徴としてあらわれるのであるが、

⇒これは密教思想の一部の特徴とすこぶる近似していたりするのである。

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

https://www.youtube.com/watch?v=DsT7Ha2BDfo&ab_channel=NHK

上記URLの出典:[こころの時代] 数理科学者が語る脳から心が生まれる秘密 | NHK

<参考情報:アトラクター>

・空海密教は

『十住心論』や『秘蔵宝鑰』がそうであるように、

⇒低次の情報編集体験を

⇒次々により高次の情報編集体験に自己代入することによって獲得されていく

⇒プロセスの自覚にあるのだから、

⇒ここには複雑系に似たフィードバック・システムが活用されていると見るべきなのだし、

・また秘密金剛心とか密厳荘厳心としか名付けえないマンダラ・ステートは、

⇒いわば複雑性の極みともいうべきものなのである。

⇒が、そのような関心で今日の「複雑さの時代」を凝視しようとしている人々は、残念ながらあまりいないように思われる。

<参考情報:『フラクタル次元(=複雑性の度合い)』>

■同じパターンが繰り返される系とは

・あるパターンを見てもその大きさ(スケール)が分からないことを意味する。

⇒つまり、大きなスケールでも小さなスケールでも同じように見える。

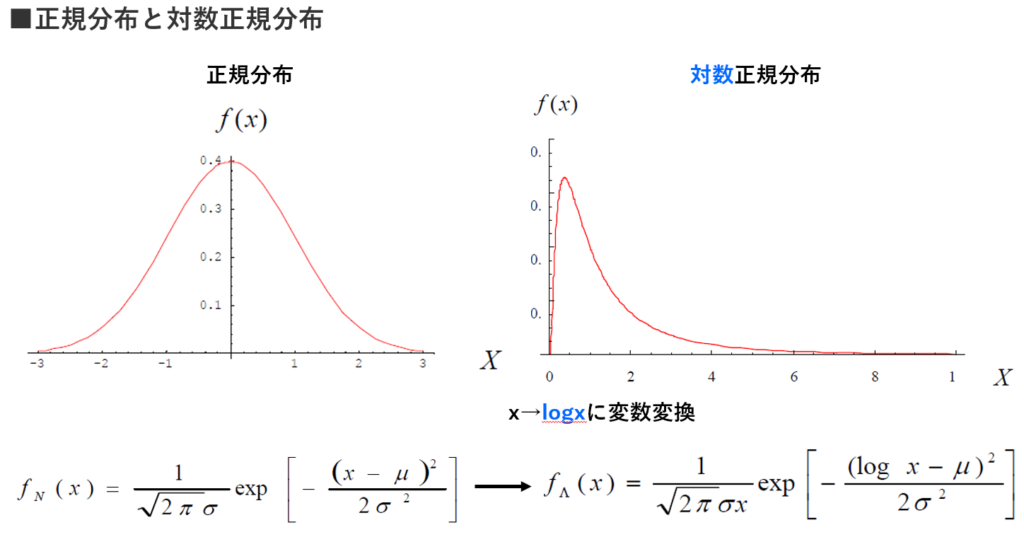

◆ベキ分布

・規模(サイズ)と個数(発生頻度)の分布

・分布が左右対称になる正規分布とは対照的に

⇒中央値・最頻値が分布の左端に位置する。

⇒平均や分散という概念が事実上意味をなさないという点で、正規分布とは異質なる。

・どの尺度で拡大・縮小しても

⇒常に同じような分布になるという「スケールの不変性」がある。

■ベキ分布と正規分布

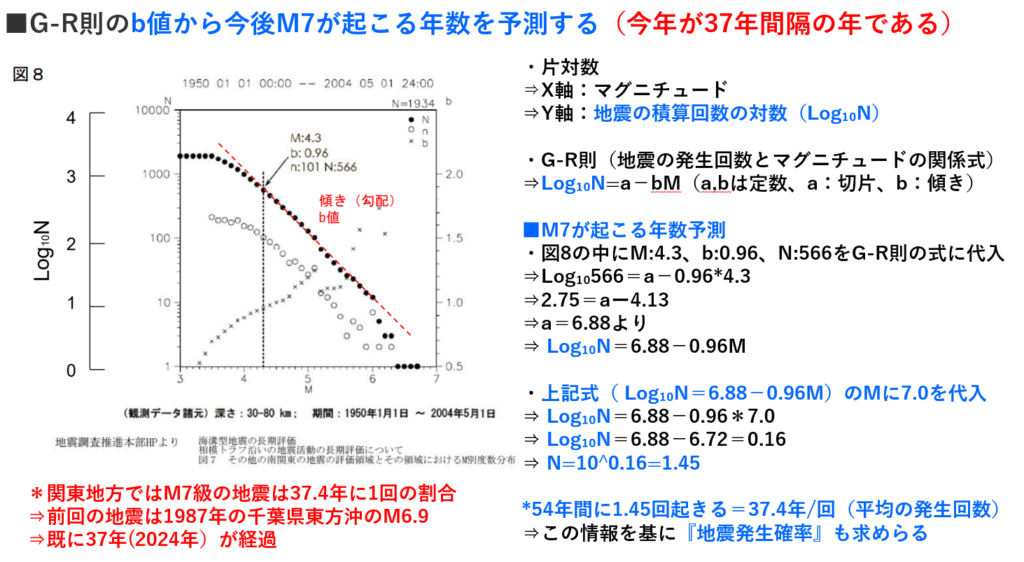

■ベキ乗分布適応事例:グーテンベルグ・リヒター則(G-R則)

・地震の規模(x)と発生頻度(y)の間に見られる経験則

⇒小さい地震は多数発生するが、大被害が生じるような大きな地震は稀にしか発生しない。

・「マグニチュード」と『その発生個数の対数』との間には直線的な関係(直線で近似出来る)が成り立つ。

logn(M)=a−bM

の式で表される。

⇒Mはマグニチュード、n(M)はマグニチュードMの地震の発生個数、

⇒N(M)はマグニチュードM以上の地震の総数(積算地震数)

⇒aとbは定数で

⇒bは直線の傾きを表しており、

⇒地下の応力状態を表す重要なパラメータの一つであると考えられている。

⇒尚、bは地域性などに違いがあり、

⇒bが大きいほど相対的に小さな地震が多くなる。

■科学の動向と密教との関係性はなかなか成り立っていないように見える

・密教は古代に成立したもので、

⇒その後の発展があったとはいえ、その内実の大半は宗教的なものだから、

⇒とうてい科学などと交差するはずがないという頑迷な見方が固定してしまっているからなのだろう。

・「意識の科学」という一条の光をそこにあててみさえすれば

⇒密教と脳科学はたちまち結びつき、認知科学と六派哲学や唯識論はたちまち交錯し、

⇒『即身成仏義』はマーヴィン・ミンスキーの『心の社会』やダニエル・デネットの『志向姿勢の科学』と連携するはずなのである。

⇒誰かがちょっと勇気をもって「密教は意識の科学でもあろう」と言いさえすれば、いろいろな事は始まるはずなのだ。

このような提案はカリフォルニアに育ったニューエイジ・サイエンスによっていろいろ試みられてきた。それこそ一九七〇年代の頃である。

⇒しかし、このような試みにその当時対応した仏教者や仏教研究者は、私の知るかぎりは鎌田茂雄さんと秋月龍治さんくらいのものだった。

⇒その後ずいぶんたって、たとえば玉城康四郎さんの『脳幹と解脱』のような試みが世に出たが、

⇒私の印象では、それは「ダンマの思惟」としては「速迅の意識」を描いてすばらしいものではあったのだが、

⇒科学の言葉を使っておられる部分のすべては、いまひとつ「科学のダンマ」にはなっていないように思われた。

・いま、仏教者はあらためて

⇒メイナード・スミスの『進化する階層』や

⇒ジェラルド・エーデルマンの『脳から心へ』などを、

⇒クリスチャン・ド・デューブの『生命の塵』や

⇒フランシス・クリックの『DNAに魂はあるか』などを、虚心坦懐に読むべきなのだ。

⇒ここに思いつくまま挙げた四人のうち三人はノーベル賞科学者であるが、

⇒そこに綴られているのは、まさに仏教であり、密教であり、二十一世紀のための思索なのである。

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

・「言語学と密教」というような問題ならば

⇒これこそ空海の言語思想としっかり重なるところなのだから、

⇒いまごろはとっくに「密教言語思想体系」あるいは「空海言語哲学」ともいうべきプログラムが

⇒巷の識者も覆い尽くし、ソシュールやヴィトゲンシュタインや、あるいはチョムスキーやバフチン以上に論議されるところとなっていてもおかしくなかったのである。

⇒とくに井筒俊彦さんが密教に手をさしのべられていれば、それだけでもずいぶん様相は変わったと偲ばれる。

⇒空海の「知」をもっと世界に知らせたいと思っている私としては、そこがやはり残念なことである。

■別の視点から

・密教思想や空海哲学の二十一世紀的な活用を考える必要があるということになる。

⇒が、このこと私の気持ちからすれば、実は十四年前に書いた『空海の夢』でそれなりに提案してあったことなのである。

⇒多少は密教思想と空海哲学の「知」の未来化のヒントがどこにあるか、わかってもらえるはずだった。

・二つの視点から空海密教の特色を明示しておく

⇒ひとつは空海密教がとびぬけて優れた「編集の思想」であるということで、

⇒もうひとつは、その「編集の思想」は

⇒華厳を母体に考えぬかれた「編集の方法」によっていたということである。

⇒空海の「知」は

⇒類い稀れな「編集の知」というものである。

⇒その驚くべき編集能力はすでに『三教指帰(さんごうしいき)』にたっぷりあらわれている。

・このような知の持ち主は

⇒ヨーロッパにも、たとえばベーコンとかヴィーコとかホワイトヘッドとか、

⇒あるいはイタリア・ルネッサンスを構築したマルシリオ・フィチーノとかバロックの王者ロバート・フラッドとか、それなりに錚々たる編集知の持ち主がいるのだが、

⇒なんといっても八世紀の段階で壮大な編集知を構想したという点では

⇒空海は他者との比類のしようがないほどで、

⇒それに加えて東洋の知を徹底的に編集してみせたという点で、

⇒ナーガールジュナ(龍樹)やヴァスバンドゥ(世親)にもまったく手が出せないものだった。

◆ただし、当初の空海の編集力をもってしても、気になる手ごわい相手

・空海にとっての未知の領域が控えていた。

⇒それは、ひとつは『大日経』に代表される密教思想である。

⇒もうひとつは、華厳の法蔵や澄観が青年空海の前を全速力で進んでいたと見えたことである。

⇒空海はこれに追いつき、これを追い越すことを考えた。

・空海密教が

⇒法蔵や澄観の華厳思想を母体としていることは、

⇒誰もが知っていることであるはずなのに、

⇒あまり十全に議論されてはいない。

⇒私はそのことが気になって『空海の夢』の第二六章に「華厳から密教に出る」というささやかな解読を試みておいたのだが、

⇒宮坂宥勝さんと鎌田茂雄さんと井筒俊彦さんをのぞいては、とくに関心を払う人には出会えなかった。

⇒しかし、この点がわからないかぎり、空海密教の本質はまったく語れない。

⇒とくに空海密教が編集思想であることがわからない。

⇒それにはまず、空海が長安にいるときに華厳僧たちがどれほど活躍していたかということを一瞥しておく必要がある。

⇒長安の空海の日々は華厳の理解に多くの時間をさいていたのだが、

⇒どうもこのことが見えない人が多すぎるからである。

・空海が長安に入ったのは三一歳のときだった

⇒西明寺に入ってみると、すでに三十年前からそこにいる日本僧永忠が華厳にやたらに詳しいことに驚いた。

⇒聞けば、カシミール僧の般若三蔵という老僧が六年前に『四十華厳』を漢訳したばかりだという。

⇒そこで空海は醴泉寺にいた般若三蔵のところに通う。

⇒また、宗密というすこぶる鋭利な華厳僧がいて、

⇒すでに新たな宗教人間哲学ともいうべき『原人論』を綴ったという。

⇒宗密は空海のわずか四歳年上の者だった。

⇒空海はこれらの人々の成果を懸命に学習しつつ、

⇒その淵源が澄観という華厳の大立者に発していることを知る。

⇒その澄観は六六歳になっていた。のちの華厳宗第四祖である。

⇒もともとは五台山清涼寺が本拠であるが、このころは長安の崇福寺に止宿しつづけていた。

⇒いろいろ尋ねれば、この澄観の影響指導下にいたのが般若三歳であることもわかってきた。

⇒実際にも『四十華厳』漢訳本の巻末には「太原府崇福寺沙門澄観評定」の記載が見える。香象大師澄観に認定してもらったのだった。

⇒このような日々をおくりつつ、空海は澄観から出た宗密が新しい宗教哲学を創造しようとしているのに愕然となり、

⇒これに勝る宗教哲学を構想しようとしたはずである。

⇒構想の母体は華厳思想におくしかないようにおもわれた。

⇒それほど華厳思想はすばらしい出来栄えになっていた。

・が、その脱出口はどこなのか

⇒どうやら宗密は華厳から禅の方向に転出しようとしているらしい。

⇒空海はその方向を採用したいとは思わない。

⇒むしろ新たな密教動向に賭けたいと決意する。

⇒それこそが恵果の金胎両部のマンダラ密教哲学だった。

⇒空海は華厳と密教をまったく新しく統合編集してしまうことに賭けたのである。

<参考情報:空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)より一部抜粋>>

■華厳宗

■第一祖の杜順と第二祖の智儼の後、第三祖の法蔵がきわめて雄大な構想をつくっていた

・ここで華厳思想を要約するのはとうてい不可能であるが、

⇒わかりやすい成果をひとつだけあげるとすれば、

・法蔵は、

⇒当時は声聞・縁覚・菩薩の三乗思想にこだわっていた仏教界に対して、

⇒華厳別教の一乗思想を確立して

⇒“業界思想”を止揚するとともに、

⇒そこに「該説門」という思索を吸収する新編集概念を提案することによって、

⇒はやくも空観と唯識の両思想を華厳思想に吸収してしまっていたのである。

⇒それだけではなかった。

・法蔵は『探玄記』という著書に、

⇒のちに澄観の心をも空海の心をも捉える

⇒「十重唯識」(十玄)という卓越した構想を発表し、

⇒人間意識のスペクトルの最高段階を

⇒「帝網無礙」という境地で言いあらわしていたのである。

⇒これこそは空海が『即身成仏義』の偈において

⇒「重重帝網なるを即身と名づく」と綴った”ルーツ”にほかならない。

⇒すなわち空海は、こうした法蔵を頂点とする華厳十玄思想があることを知り、

⇒これを密教の方向に軌道展開させながら統合編集しようとしたのであった。

⇒二十年ほど前のことになるが、私は『弁顕密二教論』に「密厳華厳」という造語があったことにぶつかって、そうか、空海のルーツは華厳だったのか、と思ったものである。

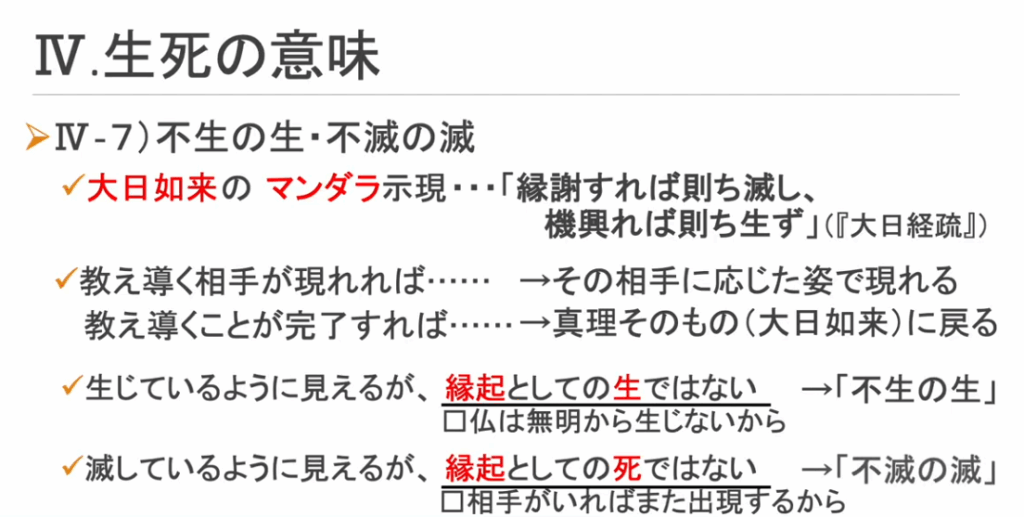

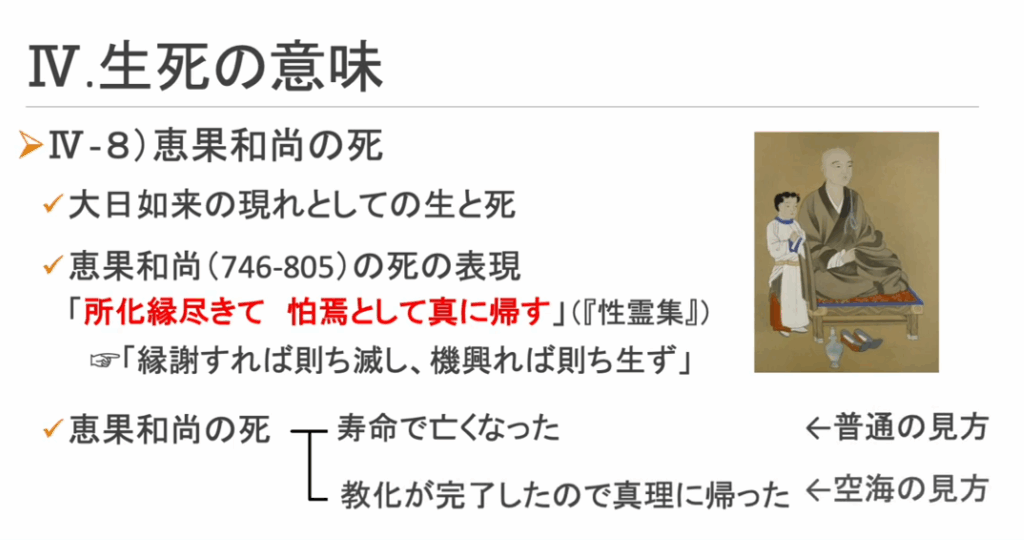

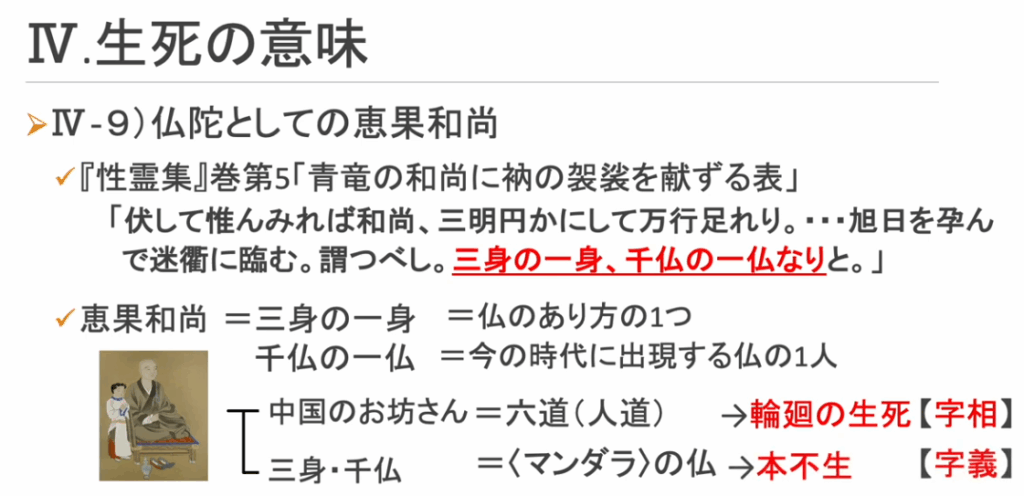

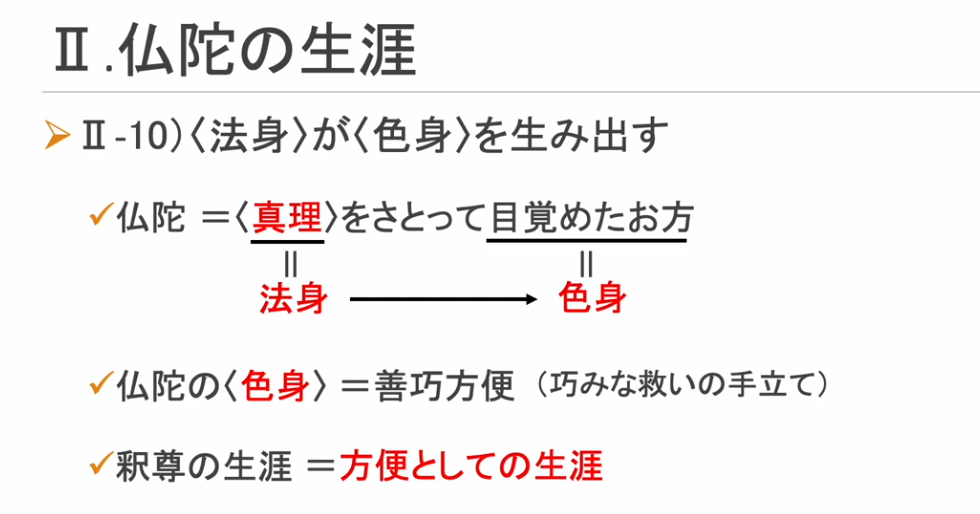

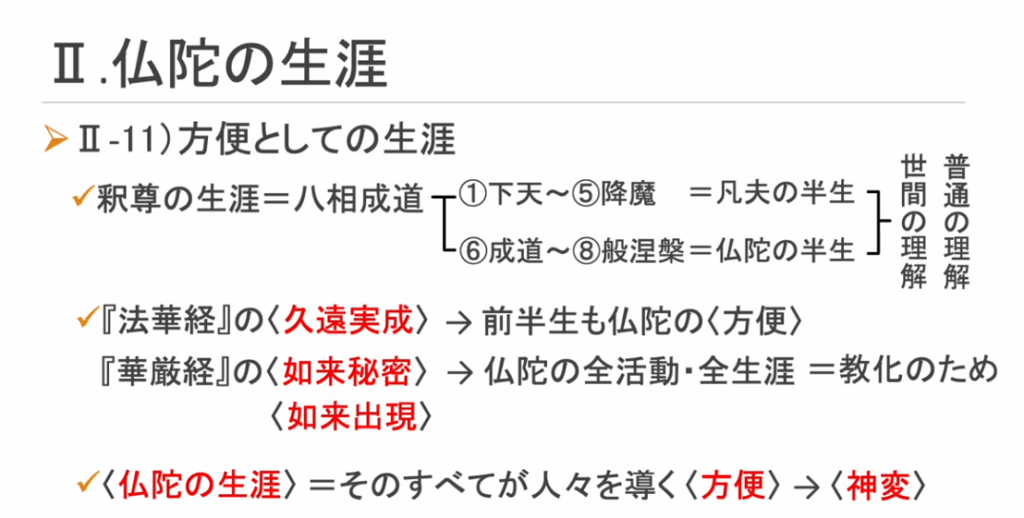

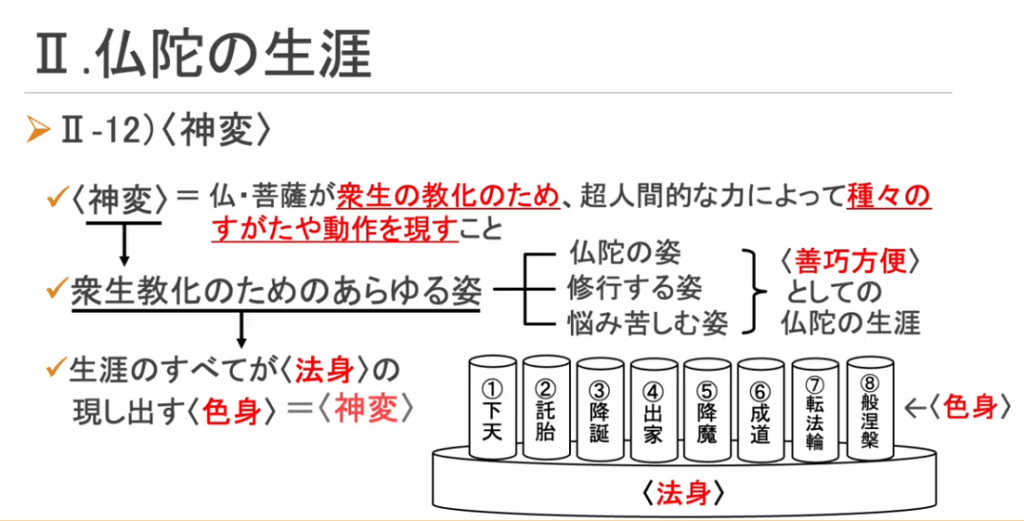

<参考情報:空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)より一部抜粋>

■華厳経

・如来秘密

⇒仏陀の生涯(八相成道)の活動が教化(人々を導く)

■大乗仏教の考え方(見方)

・神変(じんぺん)

⇒仏陀の生涯のすべてが

⇒<法身>の現し出す<色身>=<神変>

※密教を考える上で重要なコンセプト

⇒神変が基本になる

■神変(じんぺん)=仏陀の出現

■2種類の仏陀(師匠)

・色身と法身

■法身・大日如来の<マンダラ>示現

⇒教え導く相手に応じた姿で現れ

⇒完了すれば大日如来に戻る

■二十世紀は

・多くのことを発明しながらも、その成果を回収しきれなかった世紀である。

⇒この一〇〇年間の二十世紀が到達した英知、たとえば相対性理論や量子力学、分子生物学や精神医学、言語思想や文化人類学などに見られる英知を、

⇒どのように一般化し、どのように活用したらいいのか、

⇒そのような自分たちが創りあげた思想成果の活用にすら、ほとんど手がまわらなかったのである。

⇒われわれは自分たちが創りあげた極上の思想さえ咀嚼できない自己思想の砦にとどまったまま、

⇒二十一世紀を迎えるのである。

・もうひとつ大きな問題が積み残されている

⇒それは、二十世紀以前の英知をどのように取り扱ったらよいかという問題だ。

⇒その最大な成果が宗教や論理や生死の哲学である。

⇒これらは現状では、もはや英知ではなく、ただの習慣や記憶になってしまったのだろうか。

・よくよく観察してみれば、実は多くの成果の奥には

⇒これらを連携させ、相互に関係させうる共通の方法がひそんでいるはずである。

⇒また共有構造もひそんでいるはずである。

⇒私はそのような視点で過去と現在の成果を通暁してみる方法を「編集の方法」と呼んでいる。

■編集とは

・「別々のものを出会わせる」ということであり、

・「お互いにひそむ関係を発見する」ということである。

⇒そしてこのとき、空海の方法が忽然と蘇るのだ。

■空海の編集思想と編集方法は

⇒ひとり古代密教の蔵にしまいこまれたものではなく、

⇒二十一世紀の扉を開くものとして、ここに蘇るべきものなのである。

⇒おそらく、そのように空海の方法が蘇るには、

⇒たとえばソクラテスやプラトンや大乗仏典が開発した「対話の方法」や、

⇒玄奘や道元やダンテやヴィーコが発見した「翻案の方法」や、

⇒そのほかいろいろの方法が一緒に蘇るはずである。

⇒なぜなら、編集は、空海密教がまさにそうであったように、

⇒どんな思想や英知をも”即身”させるものであるからだ。