出典:

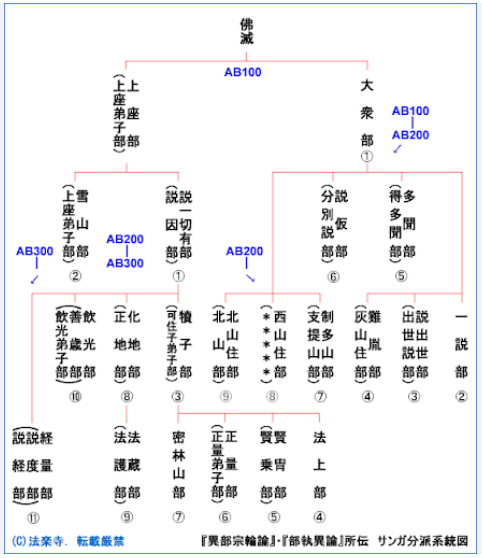

キーワード 龍樹、『十住毘婆沙論』、世親、『浄土論』、方便廻向、『大品般若経』

龍樹(ナーガールジュナ)(150─250年頃)

龍樹は中観派の祖であるが、八宗の祖ともいわれるように、あらゆる宗派の教えの根本すなわち大乗仏教の本質を表した論師ということになろう。大乗仏教の本質とは、空(くう)の智慧、他者の救済(利他行)、六、(十)波羅蜜等である。他者の救済を教えの根本に据えるところが大乗仏教の大乗仏教たる所以である。このことを空の智慧の下に説くのが龍樹である。したがって、あらゆる宗派の祖師といわれる。

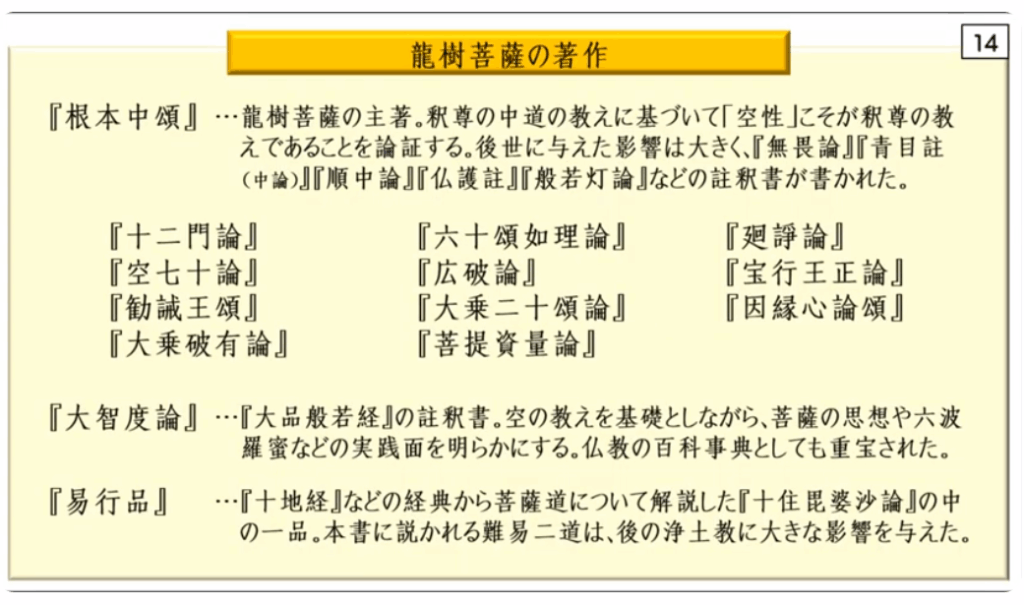

龍樹に帰せられる著作のうち、浄土教との関係の深いものも含め主なものを挙げると、『中論』『廻諍論』『空七十論』『六十頌如理論』『宝行王行論』『勧誡王頌』『大智度論』『十住毘婆沙論』である。

龍樹の主著といわれる『中論』は、全体で二七章、四五〇偈弱からなる、経典以外では世親の『倶舎論』と共に最もよく読まれ研究されてきた仏教哲学書である。

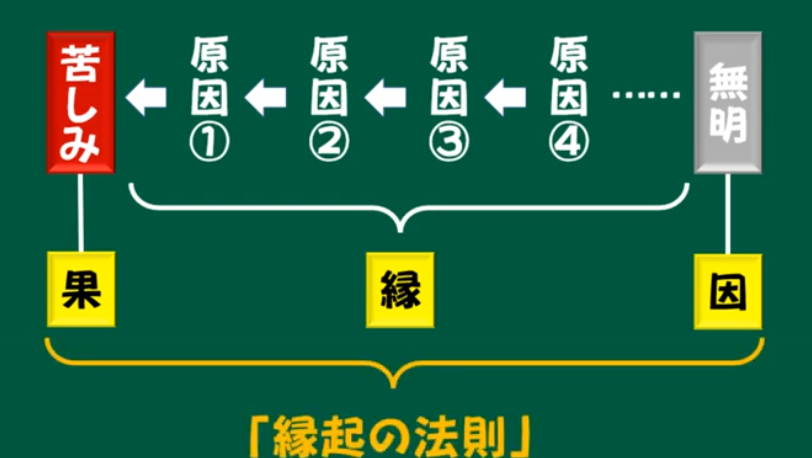

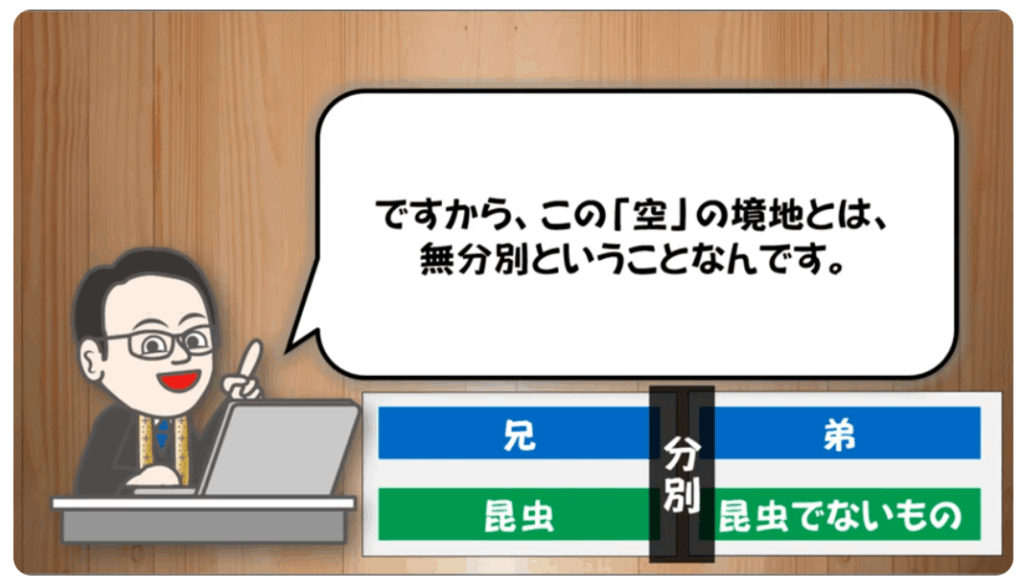

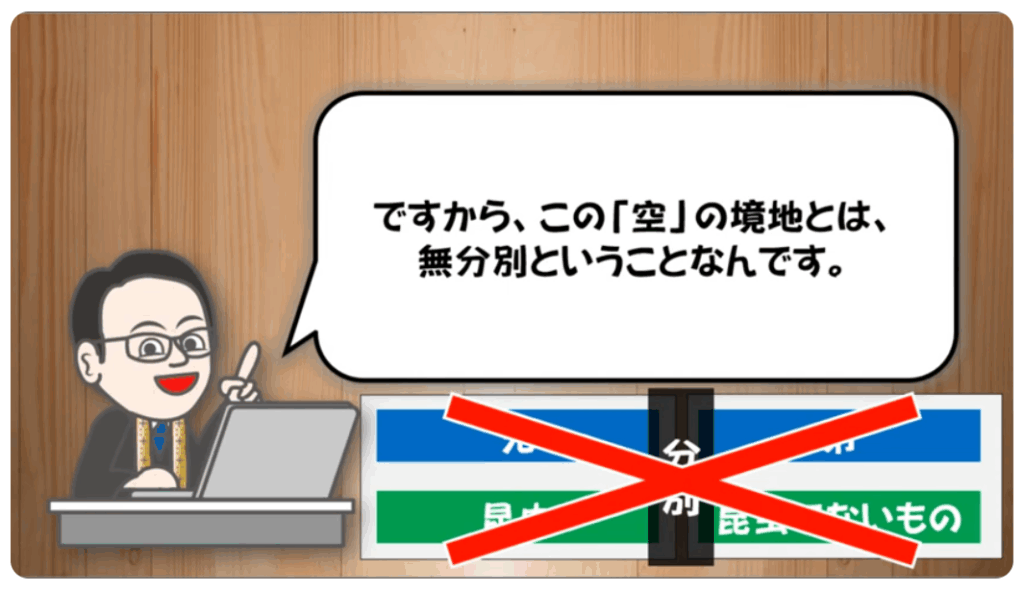

そこに説かれることは、縁起すなわち「空(くう)」である。その意味は、戯論寂滅(けろんじゃくめつ)、縁起に集約されよう。以下にこのことを表す。

我々の見、考えることは自己の経験により形成されてきた多分に思い込み、決めつけと言い得るものであり、虚心に真実を見、考えているものではないという反省に立ち、正しい知見を得さしめるのが「空(くう)」と知ることになるかと思われる。

この意味で「空」であると知る智慧とは、先入観、固定観念の払拭を目指す英知といってよい。

我々の先入観、固定観念の根本は「戯論(けろん)」にあると説かれる。この戯論を鎮めることが戯論寂滅(けろんじゃくめつ)といわれ、自ら造った束縛からの自由、解脱に連なるということである。

では、その戯論とは何か、その意味を『中論』の注釈書、月称(600─650年頃)の『明らかなことば』から取り上げよう。

『明らかなことば』PrasP ch.18,p.350,13-17

業と煩悩との滅から解脱がある。

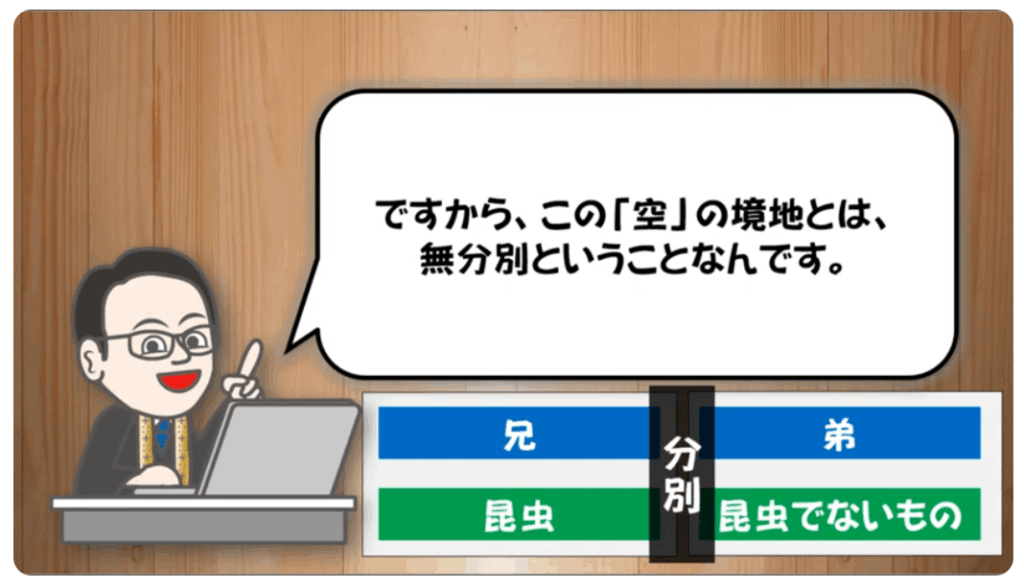

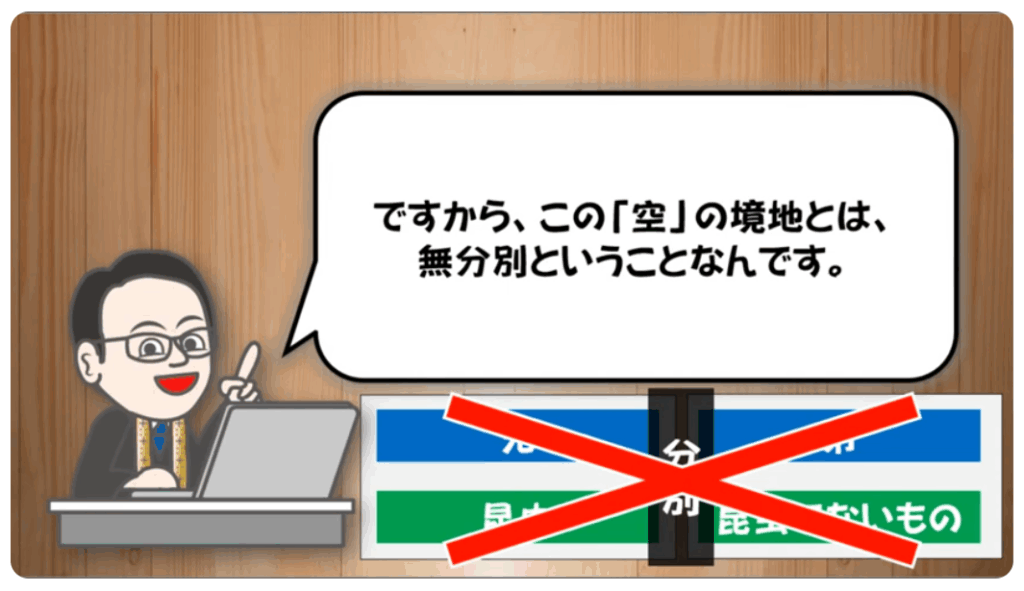

まず、諸の業と煩悩とは分別から起こる。また、それらの分別は無始以来の輪廻において繰り返し繰り返し経験してきた知識とその対象、言葉とその対象、行為と行為をなす人、道具と作用、壺と布、冠と車、色(物質的なもの)と受(精神的なもの)、女と男、利益と不利益、楽と苦、名誉と不名誉、非難と称讃などの特徴をもった種々様々な戯論から生起する。この世間的なあらゆる戯論は、空性において全ての存在の自性は空性であると見るときに滅せられる。

二重線(太文字)を施した箇所が龍樹の『中論』第十八章五偈である。ここに表される戯論の意味とは、自己の経験の蓄積により作り上げた思考の枠組みといえよう。そこには誤解が含まれており、偏見の温床ともいえよう。したがって、貪り、怒り、無知の根本であると龍樹は究明している。この根本原因が明らかとなれば、それを除くことが、解脱への道(どう)となる。

「自性(じしょう)分別(ふんべつ)」とは、自ら思い込んだ固有の性質(自性)ありと別け隔てすること格差を設けることであり、それは優越感、劣等感、差別意識、偏見、他者を見下すことにつながりやすい。

したがって、他者の救済、他者への思いやり、すなわち慈悲心は希薄となろうから分別を除く必要がある。このことによって誤った営み(業と煩悩)が正され得ることになる。空の智慧に目覚めることとは偏見、差別意識の不条理に気付くことに始まる。すなわ

輪廻において形成された思い込み(自性)→戯論→分別→業と煩悩→さらなる輪廻

輪廻から解脱への道(どう)は、自性の空性(縁起・無自性)→戯論の滅→分別の滅→業と煩悩との滅→解脱

この解脱への経緯が「縁起」ということになる。

<参考情報>

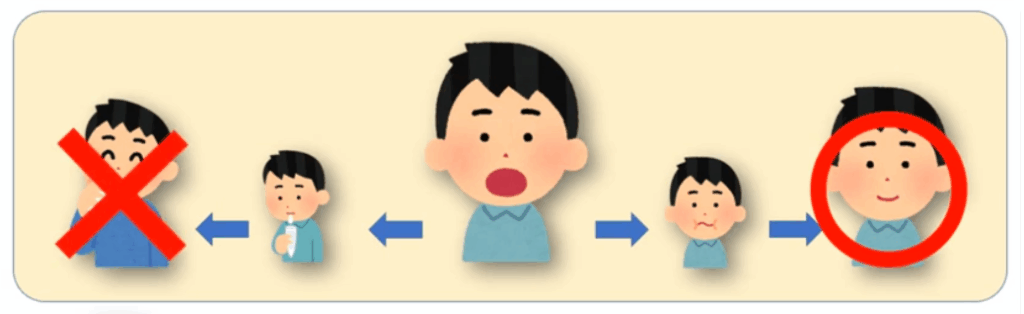

■『空』を例える

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)は妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■『空」の教え

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

■苦しみの原因(要因)

・分別(認識)にある

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

■空が仏説であることを論説(『根本中頌』第24章第18偈(げ))

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

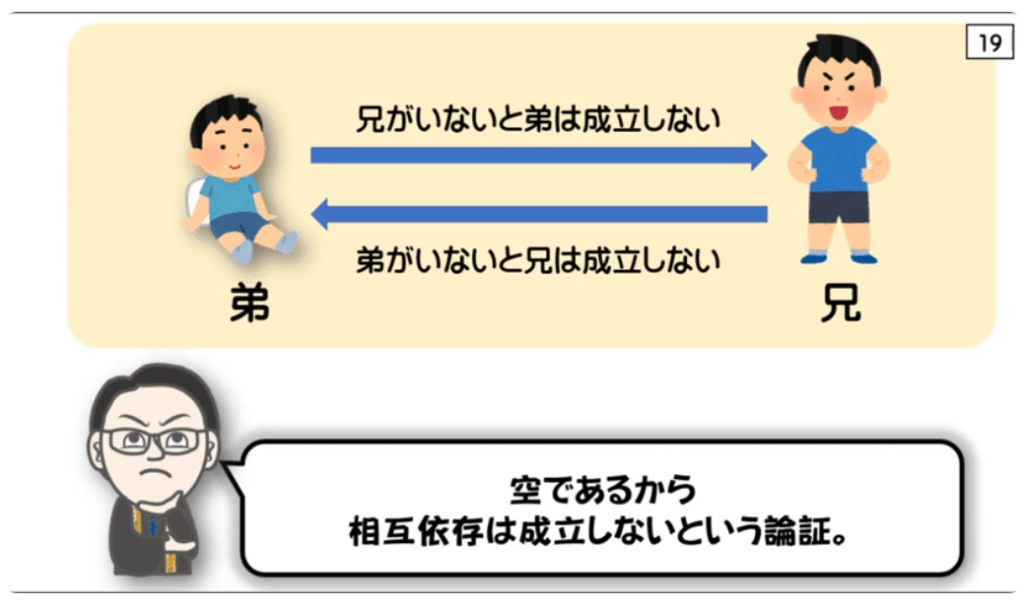

■龍樹

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~

■ 空と縁起

「空」という仏教思想は、その意味するところが誤解されたものは他にないといっていい程、誤解されやすい最たるものであろう。なぜなら、空であれば、全ては空虚なものとなり努力することも無意味となり、まして衆生救済はあり得ず仏教そのものも成り立たないのではないかという類のものである。

この種の誤解は仏教内外から向けられ、今に始まったことではなく龍樹の時代からそうであったのである。それは『中論』第二十四章から知られてくる。それに対し龍樹は、空だからこそすべては成立し、空こそが縁起であることを述べている。この道筋を見てみよう。

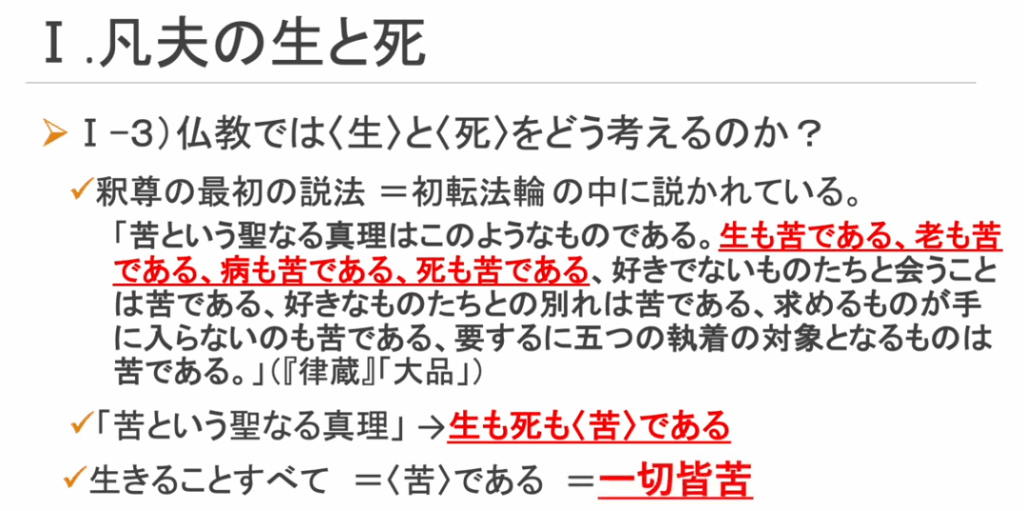

もし、この全てのものが空であるなら、生は存在せず、滅は存在しない。汝(中観派)にとって四つの聖なる真理は無であることになろう。(24-1)

四つの真理が存在しないから、智、(煩悩を)断じること、(道を)修すること、証(悟りを得ること)もあり得ない。(24-2)

法(教え)と僧(教団)とが存在しない場合、どうして仏が存在しようか。そのように[空であると述べる]汝は三宝も破壊しよう。(24-5)

[それらに対する、龍樹による答弁は以下のものである]

そこで、我々は次の通り答える。汝は空性を説くことの目的を、空性を、また空性の意味を理解していない。したがって、以上のように混乱させられている。(24-7)

二つの真理に依存して諸仏の教えは説き示される。世間における世俗的真理と最高の意義からの真理とである。(24-8)

この二つの真理の区分を知らない人々は、ブッダの説法に関する深い真理を知り得ない。(24-9)

ここで龍樹自らが述べるように、世間で正しいとされるものは尊重される。

しかし、それは自分にとっての常識や戯論(けろん)の域を出るものではない。また誤解や偏見の寂滅に至ったものでもなく、勝れた真実からは程遠いといえよう。

空であることが妥当するものには全てが妥当する。空であることが妥当しないものには全てが妥当しない。(24-14)

縁起であるものを我々は空であると説く。それ(縁起)は[因]によって仮に設定されたものである。それこそが[一方に偏向しない]中道である。(24-18)

縁起とは、この世界の全てのものは、種々な原因から起こっていることという因果関係のことであるが、種々な原因によってというのは、他の力によってということである。戯論の領域に留まる限り、自己の力によってと思い間違いをし、他者への思いやりが欠如しやすい。そこで、大乗仏教は空の智慧により縁起を他者の救済、廻向の思想、慈悲において表そうとするのである。

<参考情報>

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え」2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記

■ 縁起に非ざるも──自性(じしょう)

上の『明らかなことば』における戯論の解説から知られるように、例えば、「道具と作用」ということに関して、ナイフを取り上げてみると、それは果物の皮をむいたり、切り分けたりするのに極めて有効である。他方、それは凶器ともなり極めて危険なものである。諸刃の刃といわれるのはこのことである。「楽と苦」についても、一方の人にとっては楽しいと感じられることも、他方の人にとっては苦痛でしかない場合もある。これは人の経験や努力の積み重ねによっても、時代や土地柄によっても異なり多様性をもつ。

このように、我々の見たり、聞いたりする事柄には、他から独立した一義的な意味があるわけではないにもかかわらず、つい自分の思い込みや決め付けによって、その意味を捉えてしまう。

このように、これにはこの固有の性質があると思い込んでしまったものを、龍樹は「自性」と呼び、実際には、そのような自性はなく「無自性(むじしょう)」である、なぜなら、諸条件によって成り立っていることが「縁起」であるから、自性とは諸条件により成り立っていることとは反対にそれ自身で成立する性質ということになり、縁起とは反対に因と縁とによらないものであり、そういう自立的な性質は存在しないからである。

これは、何の特徴もないことをいっているのではなく、一方的な思い込みとしての性質はないといっているのである。われわれの陥りやすい弱点を指摘し、その自覚の下に正しい認識に立つことが、「戯論」を脱する方向性をもった「道(どう)」を歩むことになるというのである。このことを龍樹は『中論』第十五章などで

固有な性質(自性)が諸の因と縁とによって生起することは不合理である。自性が因と縁とによって生起したものなら、それは作られたものということになろう。(15-1)

しかしながら、自性が、どうして作られたものであろうか。なぜなら、自性は作られたものでなく、他に依存しないものであるからである。(15-2)

もし、自性として存在するということがあるなら、それは無となることはないであろう。なぜなら、自性が別のものになることは決してあり得ないからである。(15-8)

有るというのは常住と把握することであり、無いというのは断滅という見解である。したがって、賢明な人は、有ることと無いこととに依存してはならない。(15-10)

もし、空でないなら、到達し得ていない(修行の段階)に(向上して)到達することも、苦悩の尽きる段階に到達するための行為も、あらゆる煩悩を断じることもなくなる。(24-39)

自性が存在し「空」でないとしたら、何も変わらないことになり、修行によって努力することによって進歩し向上するという変化も起こらないことになるというのである。「空」であるからこそ、全てに変化をもたらし得るのである。

したがって、誤った行為によって罪を犯したとしても、悔い改め新しい行動を起こせば、自己に変化を起こし得るということである。

龍樹は、上で見た『中論』以外にも多くの著作を残している。龍樹作とされるものにも、はたして『中論』を表した龍樹と同一論師による作なのかと疑問の呈されるものもある。大部の『般若経』である『大品(だいぼん)般若経』の注釈とされる『大智度論』、後代の浄土教思想の展開に大きく影響した『十住毘婆沙論』も同様である。

『大品般若経』、『大智度論』、『十住毘婆沙論』は、何れも龍樹より約百年後の鳩摩羅什(344─413年)により訳出されたものである。後二論書に関し、龍樹作の真偽の検討も含め、その両著に踏み込まないことには、大乗仏教の大論師である龍樹の思想を説明できないとも考えられる。

『般若経』と『中論』とは、「空」「縁起」「無自性」を説く点で共通している。『大智度論』の全てではないとしても、龍樹の著した部分も存在すると考えるなら、龍樹は『大品般若経』に精通していたと見られる。むしろ大乗諸経典に広く通じることなく『中論』を著したと考えることはできないし、広く経典に依存しない論師はいないといってもよい。なぜなら、論を著わす場合についても仏説である経典の教えから逸脱してはならないし、何よりも論述の正当性は仏典に基づくことによって確保され得るからである。

<参考情報>

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え」2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記

上の『大品般若経』には、空の思想に立った菩薩の行として六波羅蜜がテキストの全てに渡って詳述され、また菩薩の誓願、廻向、他者の救済という点でも『無量寿経』や浄土教思想と相通じるものが広く説かれている。このことは、『大品般若経』を紐解けば一目瞭然である。「空」を説く経典に他者の救済など説かれないのではないか、という先入観はありがちかも知れないが、事実は全く異なる。

■ 『十住毘婆沙論』と廻向

廻向とは自ら行った善なる行為を無上菩提へと向けることである。それは自己のためではなく衆生の為にである。

ここに大乗仏教の菩薩の利他行としての廻向がある。元来、業(ごう)の思想においては、自ら行った行為(業)、それは善なる行為であっても、悪なる行為であっても、その結果(業報)を引き受けるのはその行為者であるこの自分自身なのである。自己責任の原則は厳格である。

一方、悪業を行った結果、苦悩の真っただ中にいる衆生はどうなるのか、自己責任を負うに負えない幼い子や自己や災難で突如この世を去った人々は、どうなるのか、自己責任など何もない幼い子が虐待によって、なぜ死ななくてはならなかったのか、その後の人生はどうなったのか、

このことを思う時、自己責任の原則を超えるものがなくてはならない。でなければ、他者の救済は成立しない。

大乗仏教の修行者達は、このことを真剣に問うたはずである。それに答えるものが廻向の思想であるといってよい。自分の行いを他者のために役立てる。この誓いをなすのが菩薩である。自己の救いがあるとすれば、あらゆる衆生が救済されてからである。法蔵菩薩の誓願、四十八願もこのことに始まる。以下、『十住毘婆沙論』について具体的に見ていこう。

除業品 第十

我が所有る福徳は 一切を皆な和合して 諸もろの衆生の為めの故に 正しく仏道に廻向す

罪は応さに是の如く懺すべく 勧請し福を随喜し 無上道に廻向すること 皆な亦た応さに是の如くすべし

諸仏の所知の如く 我れ罪を悔し勧請し 随喜し及び廻向することも 皆な亦た復た是の如し

ここに自己の福徳を衆生のために、無上菩提に向けるという廻向の思想が表わされている。自己の犯した罪が懺悔により許され得るのも、自己のあらゆる福徳が衆生のために無上菩提に向け、衆生の利益(りやく)になり得るのも、自己の行為と他者の行為とは別物であると区別する「自性」がないからであり、即ち「空」であるからである。

したがって菩薩の行為を因とし縁として衆生の救済が成立し得る、すなわち「縁起」ということになる。あえていえば、龍樹の『中論』の空、縁起、無自性と何ら異なるものではない。

だからといって、『十住毘婆沙論』は龍樹作であるとの証明にはならないとしても、反対に龍樹作を疑う明確な根拠もない。現段階においては、龍樹作の可能性を探る方が意味があると思える。なぜなら、自己の仏教思想の完成に向けて他者の救済という鋭い意識が『大品般若経』を熟知していたであろう龍樹にあったに違いないからである。

付言しておきたいことは、元々、「廻向」と「空」とは、別々のものではない。『大品般若経』攝五品第六十八には、菩薩は廻向するとき、誰が、何をもって、どこに廻向するかという思いを起こしてはならない。すなわち三輪清浄ともいうべき空に基づく廻向でなくてはならないことが説かれている。また「空」であるからこそ他者の為にという廻向も成立し得る。

■ 菩薩の誓願による行(ぎょう)の仏教から阿弥陀仏信仰へ

菩薩行を行う修行者にとりあらゆる衆生の救済は遙か力及ばないに違いない。なぜなら、どうしようもない事態が起こり得る。そこには、阿弥陀仏に自己と他者との救済を願う信仰の仏教が現れる必然性があったと思われる。

易行品と『無量寿経』との類似はいわれてきたであろうが、以下にも指摘しておきたい。驚いたことに少なくとも鳩摩羅什以前の段階において、称名念仏の萌芽と見られるものも説かれている。

阿弥陀仏の本願は是の如し、若し人、我れを念じ名を称して自から帰せば、即ち必定に入り、阿耨多羅三藐三菩提を得ん、是の故に常に応さに憶念すべし、偈を以って称讃せん。

彼の国の人は命終して 設い応さに諸もろの苦を受くべきも 悪地獄に堕せず 是の故に帰命し礼したてまつる。

若し人は彼の国に生ずれば、終に三趣と及び 阿修羅とに堕せず 我れ今、帰命し礼したてまつる。

これは『無量寿経』四十八願の第一の願を彷彿させる。『無量寿経』の浄土教思想は龍樹以前に成立していたから、龍樹が『無量寿経』を知っていたとしても不思議なことではない。

■ 『十住毘婆沙論』と法然

後代、『十住毘婆沙論』が浄土教思想の体系化に影響を与えたであろうものに、仏道体系の区分を難行道と易行道とし後者の勝れる点を説くことがある。

『十住毘婆沙論』易行品第九に

阿惟越致に至る者は、諸もろの難行を行じ、久しく乃ち得べきも、或いは声聞、辟支仏の地に堕せん。若ししからばこれ大衰患なり。(中略)若し諸仏の所説に易行道にして疾く阿惟越致の地に至ることを得る方便が有らば、願わくは為めに之れを説きたまえ。(中略)仏法に無量の門有り。世間の道に難有り、易有りて、陸道の歩行は即ち苦しく、水道の乗船は則ち楽しきが如し。菩薩の道も亦た、是の如し。或るいは勤行精進する有り。或るいは信方便の易行を以って疾く阿惟越致に至る者有り。

同様な内容を法然も述べている。

この聖道、浄土をば、難行道、易行道と名づけたり。譬えを取りてこれを云うに、難行道は、険しき道を徒(かち)にて行くがごとし。易行道は、海路を船に乗りて行くがごとしと云えり。(中略)聖道難行の険しき道には、惣じて望みを絶つべし。ただ弥陀の本願の船に乗りて生死の海を渡り、極楽の岸に着くべきなり。(『浄土宗略抄』)

『十住毘婆沙論』入寺品第十七

仏の妙法に値い、(中略)人身の得難きことは大海の中に一眼の亀有って頭を板の孔に入るるが如し。生れて人の中に在ることは倍して此れより難し。既に仏法を聞き、能く諸悪を滅し、諸もろの苦悩を度し、正智に至ることを得て、(後略)

まさに今、多生曠劫を経ても生まれ難き人界に生まれ、無量億劫を送りても遇い難き仏教に遇えり。釈尊の在世に遇わざる事は悲しみなりといえども、教法流布の世に遇う事を得たるは、これ悦びなり。喩えば目しいたる亀の、浮き木の穴に遇えるがごとし。(『登山状』)

■ 『十住毘婆沙論』と『中論』

『十住毘婆沙論』が『中論』を著わした龍樹によって著わされたものであるか否か、このことを問わない限り、龍樹から浄土教への伝統も曖昧なままとなる。

このことを問うには、龍樹の『中論』と『十住毘婆沙論』との一致点を探る以外に有力な方法は現時点でないと思われる。では、どの点に一致点を見出し得るのか、それは「空」を論じる論法においてである。

龍樹の用いる論法とは、

この世界のあらゆる事物の起こりを吟味する際、すなわち、どういう仕方で起こっているのか、縁起、因果関係を問う際、縁起と反対に常住な存在、自立的存在、創造神等を立てる見解の誤りを指摘する際、あらゆるケースを想定し、それらの全ての場合の不合理であることを論じるものである。したがって、真の縁起とは「空」に他ならないと導くものである。

全てのケースを網羅的に四つに集約して想定するものは四句分別といわれる。しかし、対立する二つのケースが吟味され第三の選択肢は起こり得ないという排中律の原理により二句分別でも対応している。

四句分別は、

『中論』1-1 に表れ、それは、事物の生起は自からか、他からか、自他の二からか、無因からかと問い、その全ての不合理を指摘するものである。

なぜなら自から生起すれば、自己が原因でもあり結果でもあることになる。他から生起するなら、自己以外は他であるから、麦の種から稲が生起することのように不合理である。自からも他からも不合理であるから、その両者から生起することはない。自でもなく他でもないなら原因なくしてということで、それも不合理であるから、四句すべてが不合理となり、真実には不生となり、空である。このことが実際の起こりということであり縁起ということになる。

上の「自」のかわりに「有」を、「他」のかわりに「無」を代入すれば、『十住毘婆沙論』の

実性は則ち有に非ず 亦た復た是れ無に非ず

亦有亦無に非ず 非有非無に非ず

同様に、空、不空を代入すれば、『十住毘婆沙論』の

実義は亦空にも非ず 亦た復た不空にも非ず

亦た空不空にも非ず 非空不空にも非ず

また「寂滅」を代入すれば、『十住毘婆沙論』の

先ず亦た寂滅に非ず 亦た不寂滅に非ず

亦た寂不寂にも非ず 非寂不滅にも非ず

二句分別とは

『中論』20-20、同一であるか別であるかのように対立する二つの選択肢を設け、何れも成立しないと否定するものである。すなわち

原因と結果とが同一なら、生じさせるものと生じさせられるものとが同じになる。原因と結果とが別であるなら、(結果は原因でないものから生じることになる)原因は原因でないものと同じになる。

この論法は、『十住毘婆沙論』では、先の空、不空の言明に続いて、

虚に非ず亦た実に非ず 説に非ず不説に非ず

而も実に所有無し 亦た所有無きにも非ず(中略)

皆な是れ寂滅相にして 取無く亦た捨無し

虚と実、説と不説、所有と無所有、取と捨、それぞれ対立する二つの選択肢の双方とも否定し、何れか一方を肯定できるものでもはなく、このことを通じ、真実には「空」であることを論じるものであり、龍樹の『中論』の論法と『十住毘婆沙論』のそれとは、一致しており、同様なことは、『中論』(18-2ab,10-14,18-8,22-11,24-31,25-245-2)などについても指摘できる。したがって、少なくとも『十住毘婆沙論』の偈頌は龍樹作の可能性が高いと考えられる。

以上の「空」(だからこそ苦悩が癒され得る)と先の「廻向」(自己の行いが衆生のために資する)の思想が、衆生救済の根底にあることは、法然の『勅伝』第二十三巻の一節に明らかと思えます。

亡き人のために念仏を廻向し候えば、阿弥陀仏、光を放ちて、地獄、餓鬼、畜生を照らし給い候えば、この三悪道に沈みて苦を受くる者、その苦しみ休まりて、命終わりて後、解脱すべきにて候。

<参考情報>

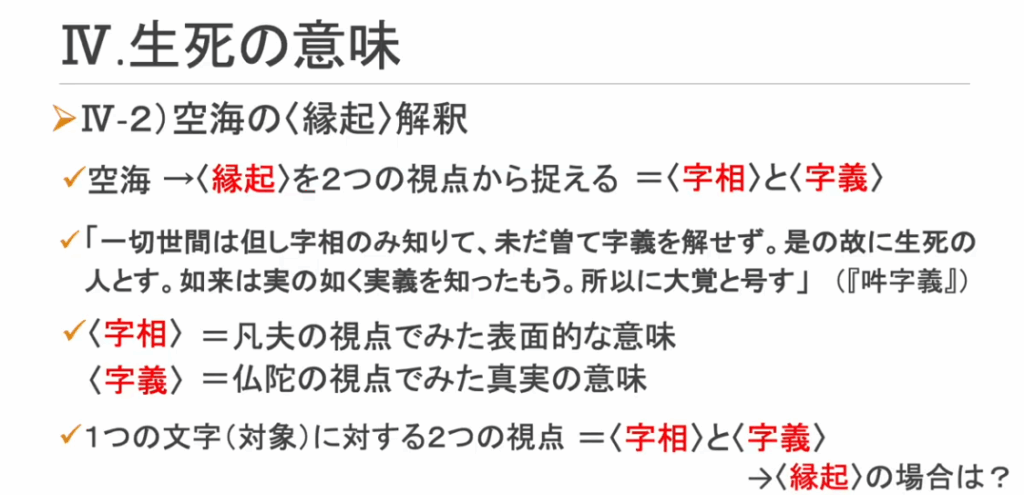

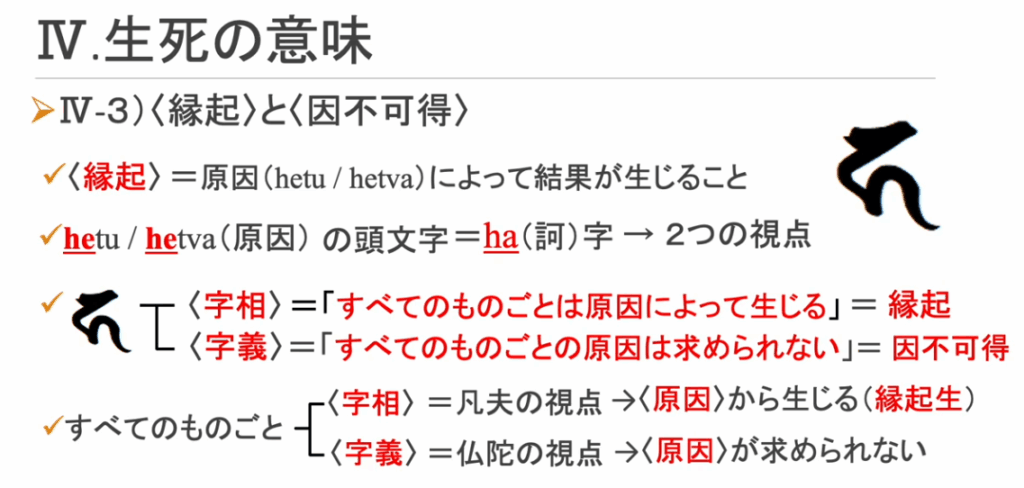

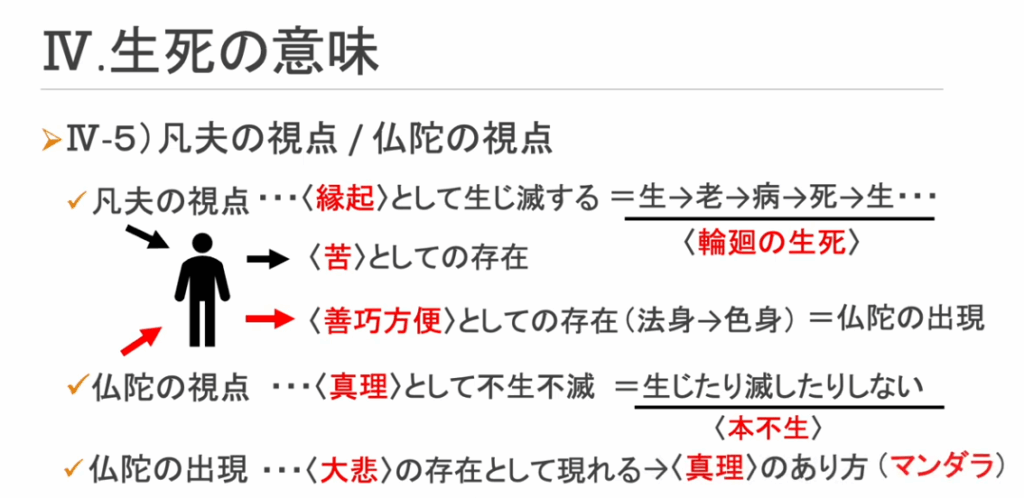

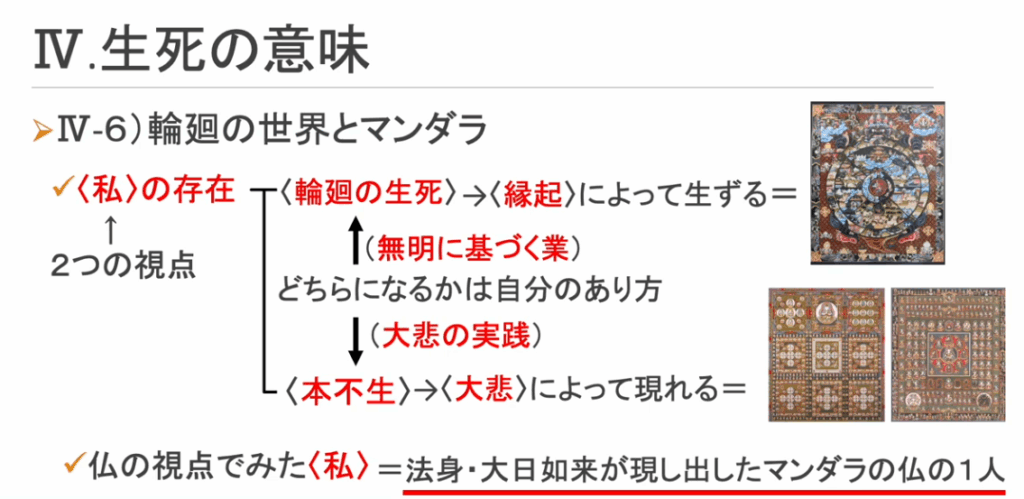

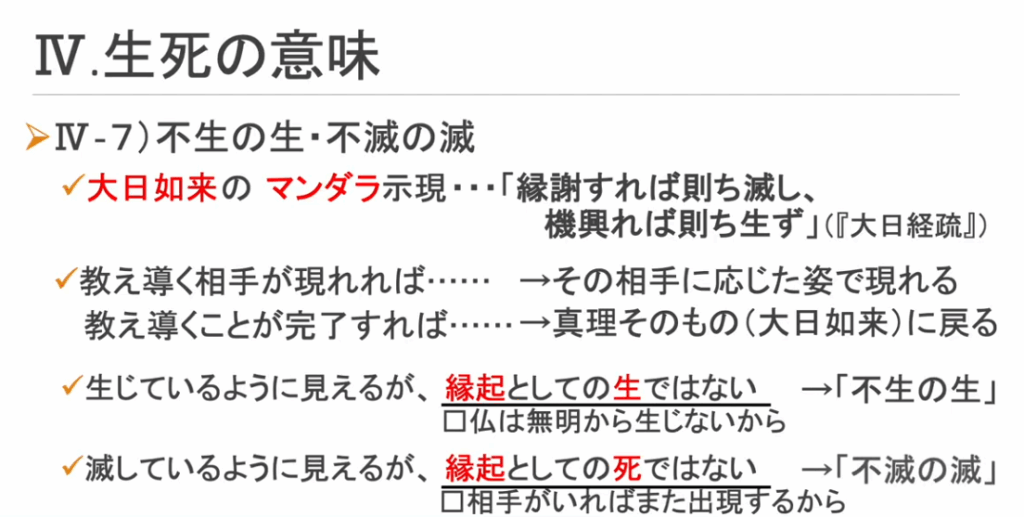

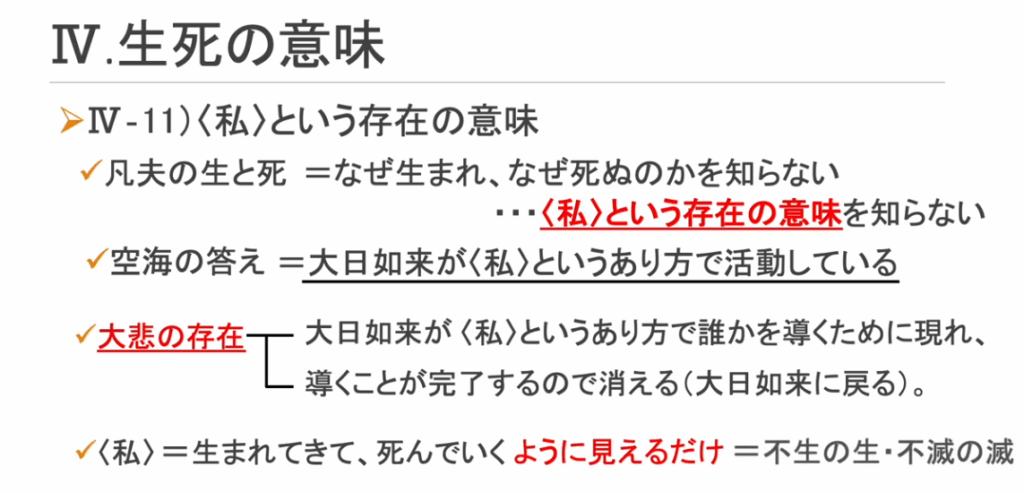

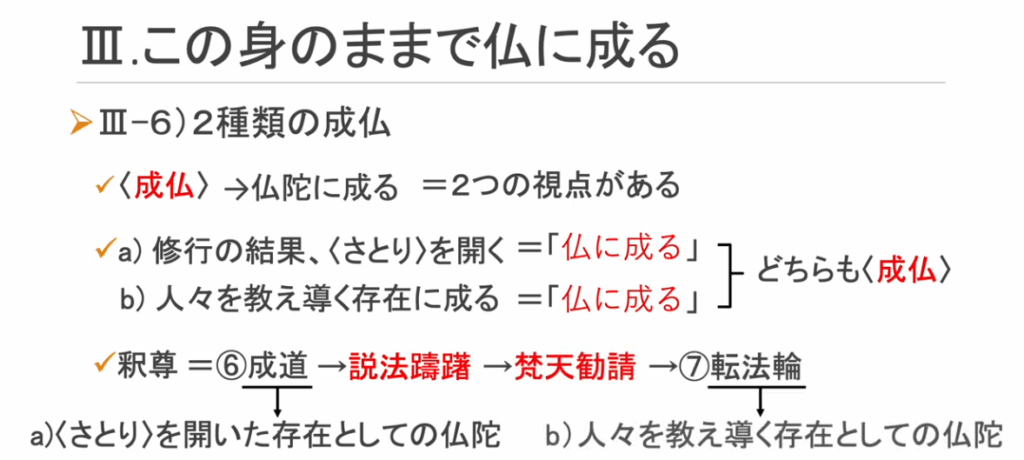

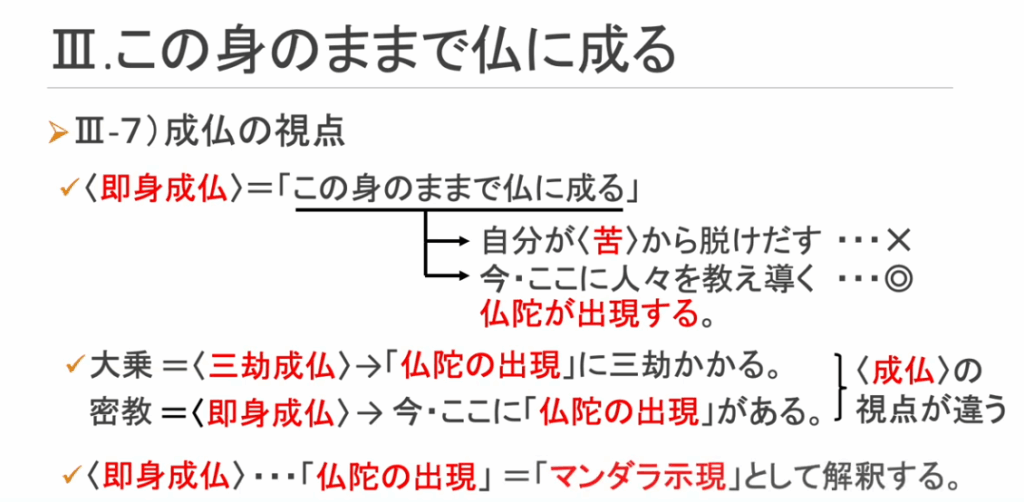

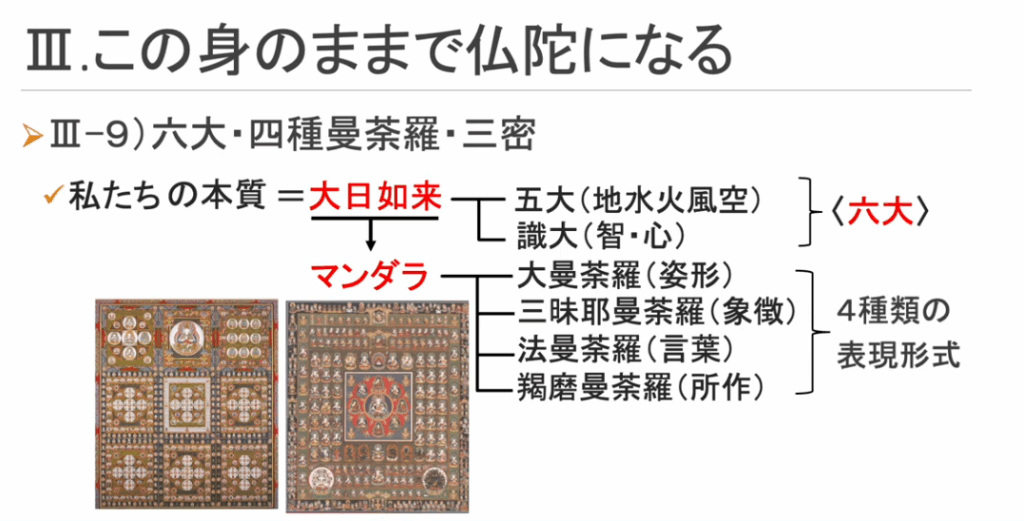

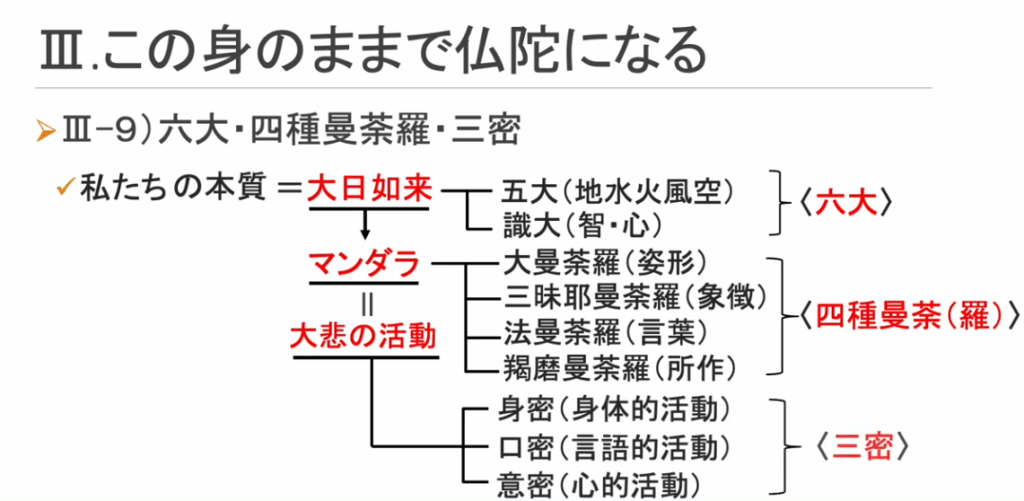

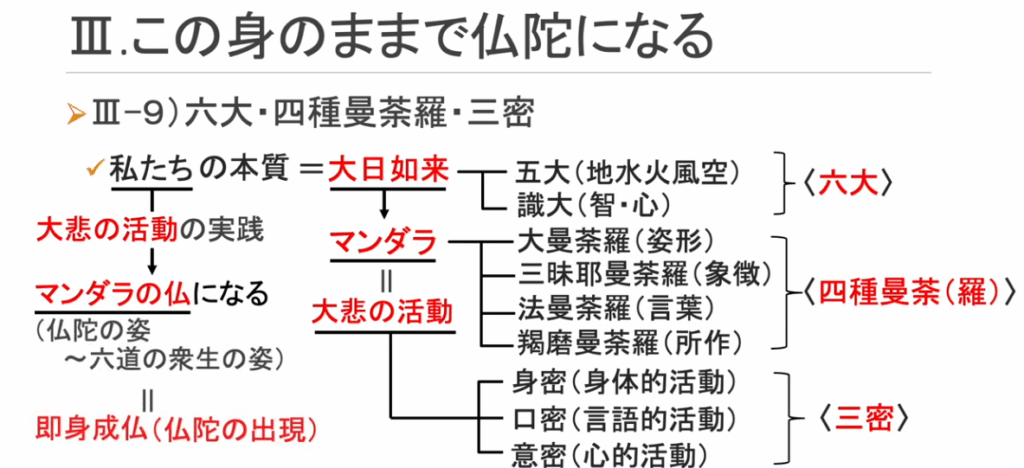

■空海の回答

・2種類の成仏がある

↓

↓

↓

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

世親(ヴァスバンドゥ)(320─400年頃)

世親の著作のうち主要なものを主なテーマと共に挙げれば、以下の通りである。

『倶舎論』(五位七十五法、有部の三世実有批判、刹那滅論、本無今有論)、『縁起経釈』(竿秤の両端の上昇と下降との喩例による生滅同時論)、『大乗荘厳経論釈』、『摂大乗論釈』、『成業論』(アーラヤ識により業と煩悩との成立根拠を解明する)、『唯識二十論』(唯識思想、原子批判)、『唯識三十頌』(アーラヤ識説三性論)、『中辺分別論註』、『浄土論』(五念門、善巧方便廻向)

『倶舎論』において世親は、有力な部派、説一切有部の実在論の体系を取り上げ批判し、自己の見解である刹那的存在の理論、経量部説を樹立しているといわれる。

これは、有部における存在(法)は過去、未来、現在において実在するという三世実有論を批判する点に見ることが出来る。

すなわち作用、働きの点から、それは滅してしまった過去にも、未だ生起していない未来にもなく、現在の一刹那にのみあるとするのである。

全ての事物は瞬間的な存在であるとし、原因と結果との関係は因が生じ直ちに滅し、そのとき果が生じ直後に滅するという連続であると主張する。

したがって、刹那とは時間の最小単位であるとし、物質を構成する原子を同じく最小単位とする理論を立て、原子の集合として物質を説明するのである。

その物質に非ざる非物質なものが大きさや形をもたない精神的な心とする。

また、対象の成り立ちを部分とそれとは別な全体との和合と見る外教への批判として、部分との和合があるなら、全体は部分をもつことになり、部分と別であるはいえない。部分と別な全体は部分をもたないから、常に単一ということになる。

一方、上の全体批判は、『唯識二十論』では、原子の集合として外界の対象への批判に適用し、外の物質である対象は成立せず、唯識無境の根拠とするのである。

この世親による刹那及び原子に関する理論は、その後、広く活用されると共に、刹那滅論への批判として逆用されもするのである。すなわち原子は部分をもたないから、集合しても大きさを形成し得ないのと同様、時間の最小単位である刹那は部分をもたないから永劫の時間も一刹那と同じになってしまうと論難されるのである。

『縁起経釈』においては、原因(種)の滅するのと結果(芽)の生起するのは同時であるという生滅同時論としての刹那滅論を竿秤の一方の上昇と他方の下降とが同時であるという喩例により論じている。

この竿秤の喩例による刹那滅論は常住論者である外教の諸学派の論師によって取り上げられ批判されている。また仏教内では中観派の月称(600─660年頃)により生滅同時なら因果同時になると論難されている。同じ中観派のカマラシーラ(蓮華戒 740─797年頃)によっても勝義の見地からは批判されている。

この世親の刹那滅論を、論破しないことには自学派の見解が成り立たないとばかりに広く仏教内外で注目された。

『大乗荘厳経論釈』と『摂大乗論釈』とは、無着の大乗菩薩道と唯識思想とを説くそれぞれの『論』に対する『釈』である。無着が兄、世親が弟という伝説があるが、それはともかくとしても、世親は無着から大乗仏教の菩薩思想や唯識の思想、仏身論を学んだことは確かである。『唯識二十論』の唯識無境説や『唯識三十頌』のアーラヤ識説、三性説に関しても、無着の『摂大乗論』前半にすでに表されている。

『成業論』は、説一切有部を始めとする部派の実在論的な業の理論を取り上げ批判し、現在の心の働きである六識説に加え深層心理(アーラヤ識、異熟識)を説いている。

この点、心(六識)の作用がなくなった精神集中(滅尽定)から出るとき、新たに心を作用させるのにはアーラヤ識の転換(転依、てんえ)がなければならないとアーラヤ識の必然性が説かれるが、これは無着の『摂大乗論』(1 ・51,55,57)によっていると考えられる。このことによって経量部説も凌駕している。また、アーラヤ識を『解深密経』を典拠とすることや、アーラヤ識がなければ、身体を統合し得ないこと、煩悩の対治も成立しないことを説く点、無着の『摂大乗論』によっていると考えられる。諸部派の見解から経量部説へ、さらには唯識説へという階梯が見られる。

『唯識二十論』においては、原子の集合論や結合論によっては、物質は説明できない。なぜなら、原子が最小単位であるから、集合するとしても、さらにそれらの隙間には原子が入り得るから結合と同じことになる。しかし、最小なものは部分をもたない故、結合し得ない。したがって、物質の存在は説明し得ないことになる。この物質というのは自己の外の世界であるから、外の世界は成り立たないことになり、外の対象を認める経量部説も成立しない。結局、自己の心のみが否定し得ないものとして残る。

したがって、外の対象とは、自己の心が外のものであるとそう把握しているものであって、実は自己の心の反映であるということになる。唯識無境(自己の心のみであって、煩悩を有する限り外の対象は如実に把握され得ない)というのが、それである。

このことを世親は、外の対象を見ていると妄想し、丁度、眼病者が、存在しない毛髪の如きものを見ることに準えている。また、外の対象はなくとも夢を見ていることに譬えている。この喩例も含め「唯識無境」に対する疑念には、夢も、無限定にいつでも見るわけではなく時間と空間との限定を有するという。

しかし、夢を見ている場合はそうだとしても、眠っていないときは、世間の人々は外の対象を認識しているではないかとの反論には、智慧に目覚めていない人は、夢を見ている場合と同じく、習慣力(習気、じっけ)の眠りの影響下にあり外の対象が存在しないとは悟らない。また、夢の中での善悪の行為(業)は、起きているときと同じ果報をもたないという反論には、夢を見ているときは心の働きが劣っているので起きているときと同じ結果は得られないのであり、さらにまた、殺害者による殺害ということも起こらないではないかということに対しては、死は殺害者の意志によって被害者の特殊な表象に起こされた異常な状態である。さらに初期経典である『ウパーリスッタンタ』を典拠として殺害は殺害者の心による虐待から起こったものであり、それは身体や言葉による虐待よりも大いに非難されるべきことであり、端緒は悪心という心の働きにあると論じる。

この「唯識無境」は、一水四見(いっすいしけん)として表されている。すなわち、例えば、一つの川も、魚にとっては住処であり、人にとっては、清らかな流れと映るか、濁っているかのように映るか、釣り人や鳥にとっては、川の魚を狙う漁場であろうか、全てのものは、このように種々様々なものとして捉えられることをいっている。

単に思いのままという軽い意味ではない。経験と知識との蓄積、さらには精神集中(止)と観察(観)との修行による洞察力によってのみ、真相が把握され得るという意味である。知り得る備えがなければ、耳に聞こえたとしても、その意味はわからないのと同じように、何事も経験がものをいう、実践を通じ学び得た経験により段階的により高度なレヴェルに達し得るのである。唯識の修行とはそういうことである。

同様なことの反復のみでは同じ考えから抜け出せないが、新しい習慣を形成することから新たな智慧が生れることをアーラヤ識は教えてくれる。このことは、『唯識三十頌』において、心の働きは、いま現れている見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れる、感じ取るという六種の認識及び自己意識と、深層心理(アーラヤ識)とに区分され認識の世界が説明される。

いま心、脳で感じ取ったことは、いわばデータとしてアーラヤ識に送信される。それはデータとして保存され、同時に保存されたデータもそのときの心に送信されてくる。この相互作用によって認識の起こりが説明される。単なる循環ではなく、新しい意義のあるデータをアーラヤ識に送信することが修行でもある。到達しているレヴェルによって認識は異なる。意味を深く正しく理解し得るように「道(どう)」を歩むとはこのことである。

『唯識二十論』では唯識無境の証明に力点があったと見られるが、この『唯識三十頌』には、アーラヤ識と共に三性(さんしょう)説、すなわち妄想された性質、他によって存在する性質、完成された性質が説かれる。この理解に供するために、中国や日本で用いられた喩例によって表そう。それは蛇、縄、麻によるものである。薄暗がりの下では、黒く蛇行したものを蛇と見て取ることがある(妄想された性質)。よく観察すれば、縄であったと知る。この縄も他によって仮に作られたものである(他による性質)。縄の実体とは、その素材である一本一本の麻である(完成された性質)。

この三性説から知られることは、「有りもしないものを妄想により有るとする誤り」(増益・ぞうやく)と「有るにもかかわらず何も無いかのように思い誤ってしまうこと」(損減・そんげん)とを離れ虚心に見、聞きすることに始まり、それをより高めようとすることからこそ智慧の獲得に至り得るということである。

世親の思想に関して『倶舎論』において説一切有部を批判し、外の対象を認める経量部の思想を表わしていることと、『成業論』そして『唯識二十論』や『唯識三十頌』で唯識思想を表したこととは、異なった見地であるから部派仏教(「小乗」)から大乗へと変遷したのではないか、あるいは世親は一人ではないのではないかという意見もあるが、より高度なものに段階的に進んで行くという唯識の修道論からすれば、また、仏道を修する点からしても悟るべき哲学と修道論とは別々のものではないから、経量部の思想から唯識思想へと進展する思想の著作を表すことは、何ら不思議なことではないと考えられる。さらに唯識思想とその修道論から菩薩の利他行の成就としての他者の救済の究極を浄土教に見出すことは、相容れないことではない。

<参考情報>

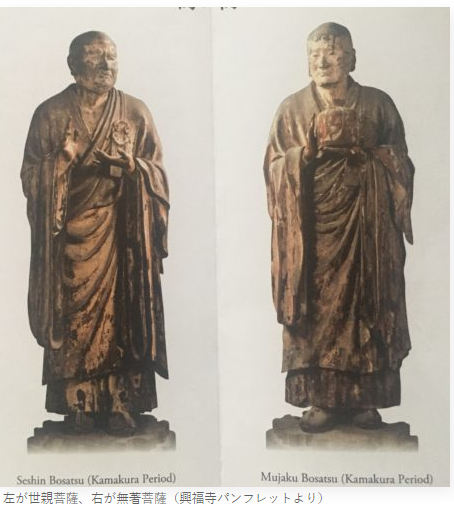

【興福寺(法相宗) 世親像】

釈迦入滅後約千年を経た5世紀ごろ、北インドで活躍し、法相教学を確立した無著(むじゃく)と世親(せしん)の兄弟。

出典:https://wanderkokuho.com/201-00171/

■ 『無量寿経』と『往生論』

『無量寿経』は、

法蔵菩薩があらゆる衆生を救済する、すなわち衆生を清浄な安楽国に生ぜしめることを誓願し、衆生救済のために六波羅蜜を始めとする菩薩行を達成し阿弥陀仏となられたその阿弥陀仏の安楽世界の荘厳と阿弥陀仏を讃えることを説いている。『往生論』(『浄土論』ともいう)は、その衆生救済の誓願を達成するための行法、行体系を表わしている。

法然上人は『選択集』において、『無量寿経』、『観無量寿経』、『阿弥陀経』の三経と世親の『往生論』をもって「三経一論」と呼び往生浄土を説く教えの根本であることを述べている。なぜ、そう呼ばれたのか、それは、「三経一論」には、共通して阿弥陀仏を礼拝、讃嘆し浄土に生まれることを作願し、浄土を観察することの功徳という四種の自利の行とともに、一切衆生を見捨てることなく常に衆生の苦悩を心に懸け、自ら功徳を積み、それを衆生救済に向けるという廻向、慈悲を指す利他の行を説いている根本の経と論とであるからに違いない。いわゆる世親の『往生論』のまとめ方からする五念門ということである。そのうち第五の廻向、慈悲の利他行とは、菩薩の誓願である。

■ 『往生論』の行体系

世親の『往生論』の体系は、

阿弥陀仏国と阿弥陀仏との勝れた特性(功徳)、また菩薩の勝れた特性を止(精神集中)、観察により達成しようとし、衆生と共に阿弥陀仏国に生まれようとする善男子善女人の修行である五念門と菩薩の五門とにある。繰り返し繰り返し身に付ける修行を伴なわない仏道はないといってもよい。修行法には大別して部派仏教と大乗のものとに分かれる。

まず部派仏教の中で、それは形成され、その後、その構造を継承しつつ、到達する内容(悟り)の相違をもって大乗のものが形成された。

前者は『倶舎論』に説かれる五道、即ち一、(聞、思により解脱に向かう順解脱分、二、四諦の実修に励む順決択分、三、煩悩を断じる見道、四、修道、五、最高位である無学道に対し、

後者の大乗のものは、一、資糧道、二、唯識無境を実習する加行道、三、見道(十地の初地)、四、修道(十地の第二地から第十地)、五、究竟道(仏地)、この大乗のものは、無着の『摂大乗論』や『大乗荘厳論』などに表され、それらの『釈』を著した世親に受け継がれている。この構造は後期中観派にも継承される。この大乗、部派仏教二種の修行法と『往生論』におけるそれとは目指すところが直接的には別であるといえよう。

『往生論』においては、五念門及び五門として表され、特に五門において菩薩の達成する利他行としての阿弥陀仏国へのあらゆる衆生の救済を目指す修行法である。この菩薩の到達した五門の意義は菩薩の利他行一般ではなく、人力ではなす術のない如何ともし難い他者の究極的な救済を目指す点にある。それは阿弥陀仏(法蔵菩薩)の本願による以外には達成できないものである。

一方、大乗の瑜伽行派(唯識派)の修行法(五道)には直接的には利他行の完成としての、あらゆる衆生の救済は説かれていない。それは阿弥陀仏への帰依を根本に据えているか否かにあると考えられる。

しかし、『往生論』と世親の著した唯識論書における思想との共通性を見出すとすれば、それは他者の救済の実現を目指す善巧方便廻向という点においてであると考えられる。すなわち、

「方便」とは、他者を思い遣り自己の利益に執着する心を離れ分け隔てなく衆生を救済する方法である。

「廻向」とは、自ら修した善行を他者が安楽世界に生まれることのために差し向けることである。

ここにいう他者とは、単なる他の人というのではなく短命で、多病で、事故で、戦火で、自然災害で、この世を去った人々、虐待でこの世を去った子供達のことである。その後、多くの世間の人々から忘れ去られた人々や子供達である。善行を積む間もなかった人々、他の衆生の救いは、どうなってしまうのか。

彼らの救済は、どういう方法であり得るのか。そこに菩薩の誓願(本願)の端緒があると考えられる。その救済の手だてが方便と廻向とである。

五念門の行法に続いて菩薩の利他、方便、廻向を表わす前に、浄土が願われ描写されるのは、あらゆる衆生(三悪趣を含む)の救済があり得るのは、菩薩の誓願(本願)が達成された阿弥陀仏の安楽国でしかあり得ないからであると考えられる。ここに、龍樹が、世親が浄土教思想を表わそうとした必然性があったと考えられる。

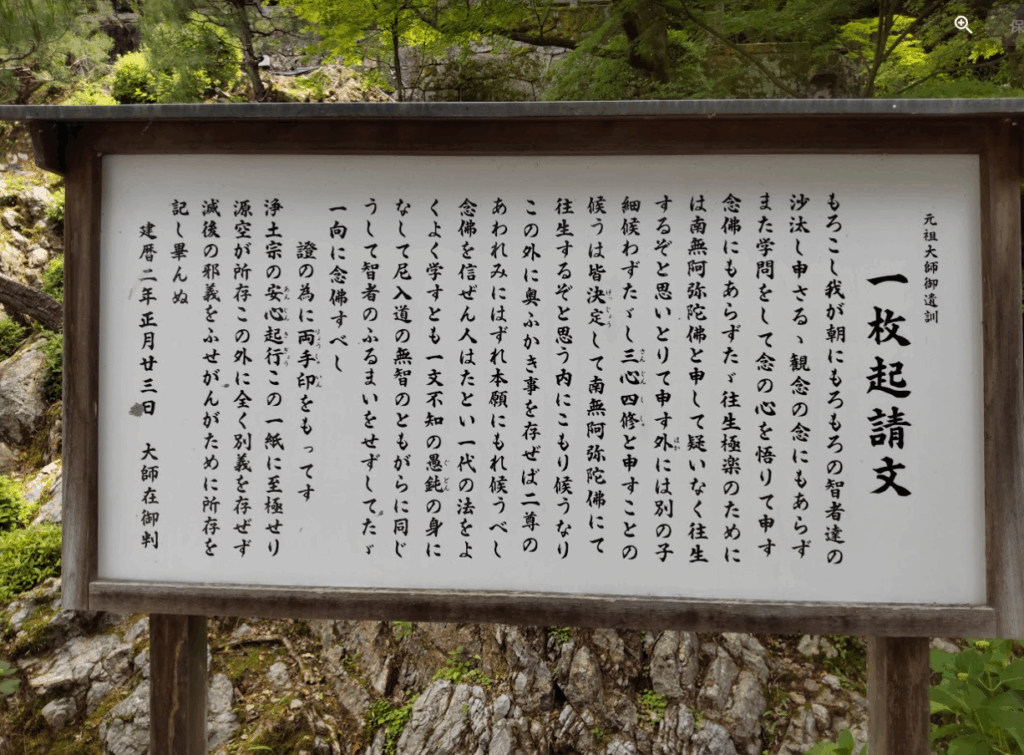

平等院 2025年1月3日 訪問

■ 五念門──善男子、善女人の為の行法

一、礼拝門、身を以って阿弥陀仏を礼拝し安楽世界に生れようと願う

二、讃嘆門、口業を以って讃歎し阿弥陀仏の名を称する

三、作願門、精神集中(止)を獲得すべく安楽国に生じようと一心に願う

四、観察門、観察力(観)を獲得しようと智慧により以下の三を観察する。

一、安楽世界の勝れた特性十七種(その十六には二乗、女人、身体の不自由な人への差別が全くないこと)を観察する。

二、阿弥陀仏の勝れた特性八種(如来の自利、利他の功徳)を観察する。

三、諸の菩薩の勝れ特性四種(その第二、菩薩が応化身として、あらゆる時に一心一念に大光明を放ち十方世界に至り衆生を教化し、方便により一切衆生の苦を除くこと)を観察する。

五、廻向門、苦悩するあらゆる衆生を見捨てない。自ら常に安楽世界に生まれることを願い、かつ衆生が安楽世界に生まれるよう願いを差し向け、大いなる憐れみの心を完成するために自らの善業を他者に差し向ける

それに対し以下の五門は、先の五念門を達成した菩薩の修する行法である。

これは、善男子、善女人の修するものとは別の行法ではなく達成した程度(真相を把握し実践し得るレヴェル)が異なるのである。したがって、五門は五念門より行の進展した高度なものである。ここに修行の階梯が見られ、唯識派の行体係を背景とすると考えられる。また、五念門と同様、身体、口、意(止)、智慧による観察(観)、という伝統的な行法の上に廻向を配し、自利、利他が組み込まれた大乗仏教の行体系の特徴を表している。

さらに、阿弥陀仏への信仰と安楽世界に苦悩の衆が生まれることを願う廻向が行体系の根幹に据えられ大乗仏教としての浄土教思想の行法が確立されている。

菩薩が衆生と共に安楽世界に生まれようと願う安楽世界とは、『往生論』には次の通り描写される。短命、病苦、暴力により命を奪われた人その他の生物、水、食料の欠乏による苦悩など衆生の苦悩は計り知れない。その衆生が「ながく身心の苦悩を離れ、常に楽をうける」。ここに阿弥陀仏の極楽世界が出現した理由があると思われる。そして苦悩が癒される世界に衆生が生れることを願うことを専らにして活動するのが菩薩である。なぜなら古今東西、過酷で惨い世界が広がっているからである。菩薩の修する行法にもどろう。

五門、菩薩の行法の達成

一、近門【入の功徳、礼拝門を修し、安楽世界に生まれる】

二、大会衆門【入の功徳、讃嘆門を修し、如来の名を称し、大会衆数に入る】

三、宅門【入の功徳、作願門を修し、蓮華蔵(安楽)世界に入る】

四、屋門【入の功徳、観察門を修し安楽世界に至り法の素晴らしさを味わう】

以上の四門により菩薩は自利の行を完成する

五 、園林遊戯地門【出の功徳、廻向門を修し本願(菩薩の衆生救済への誓い)により廻向し応化身により衆生の煩悩の世界に入り遊戯神通によって教化の場に至る。菩薩は廻向により衆生救済という利他の行を完成する。】

菩薩は自利(一~ 四)、利他行(五)を完成し最高の悟りを得る。五念門中の第二、讃歎門及び五門中の第二、「如来(阿弥陀仏)の名を称し」は善導大師の口称を彷彿させる。

<参考情報>

■称名念仏:中国の善導大師(613年~681年)が称名念仏を中心として浄土思想を確立した。特に「南無阿弥陀仏」の名号を口に出して称える念仏を広め、浄土の荘厳を絵図にして教化し、庶民の教化に専念し、『観経疏』等の著作を通じて、浄土宗(法然上人:1133年~1212年)や浄土真宗(親鸞:1173年~1262年)に多大な影響を与えた。

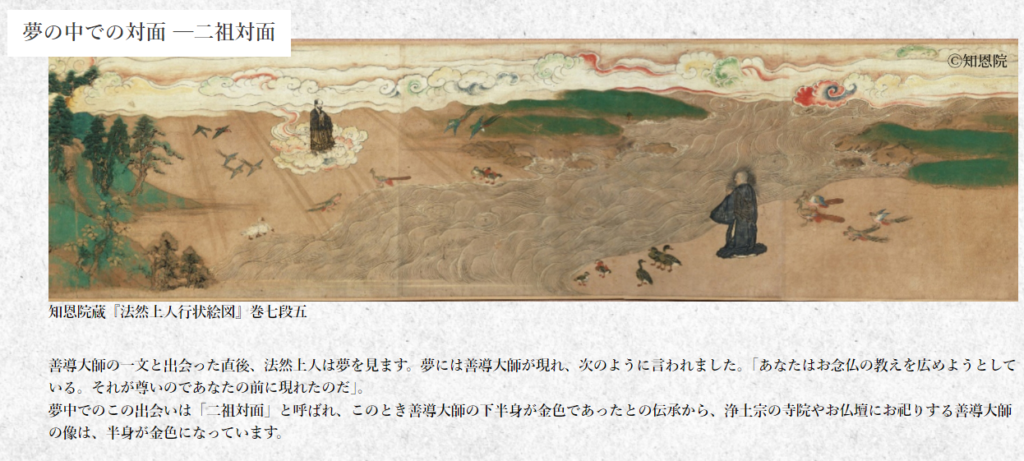

<参考>浄土宗の開祖である法然上人が念仏(南無阿弥陀仏)を唱えることに意義を見出した出会い。

法然上人(1133年~1228年)は善導大師の主著『観無量寿義疏』を拝読し、阿弥陀如来に救われたとされている。

善導大師(613年~681年)は、中国の唐時代に活躍した高僧で、その教えは、南無阿弥陀仏(念仏)を唱えることで、生死を超えて浄土へ往生する道を示した。

法然上人は「専修念仏」という教えを広め、人々が「南無阿弥陀仏」を唱えることで死後に平等に浄土へ往生できると説いた。

上図出典:https://jodo.or.jp/jodoshu/lifetime/ 浄土宗 (善導大師の記述先:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~④万巻の経典から選んだ三経とその解説書(三経義疏)~中村元著より転記)

以上は『無量寿経』において法蔵菩薩が本願を立て衆生救済への道を修することに一致していよう。

止(精神集中)と観(洞察力)とを修することにより適応性のある心(柔軟心、にゅうなんしん)を達成すれば、さまざまな法を知り巧みな方便と廻向とが達成され、自利の心をすて利他心、すなわち清浄心が達成されるという道筋が表わされている。この行の次第を見てみよう

《菩薩の巧みな方便を伴なった廻向とは、五念門を修することの功徳を説き、自らの楽を求めることなくあらゆる衆生の苦を除こうとするが故に、あらゆる衆生を対象とし、あらゆる衆生と共に安楽世界に生まれようと作願すること》

この方便を伴なった廻向を達成すれば、次の三種の門が達成される。

一、智慧門【自らの楽を求めず、自己の心に執着しない】

二、慈悲門【あらゆる衆生の苦を除く、衆生の楽を願う】

三、方便門【あらゆる衆生を憐れむ心をもち、思い上がった心を離れる】

これら三種の門は、菩提を得ることを妨げる利己心を離れさせる故、清浄心とよばれる。このことによって、菩薩は清浄な仏の世界に生まれることができる。五念門を順序通りに自在に達成し得る。それはまた先に挙げた菩薩の五門の勝れた特性を達成することである。五念門を修することにより達成した質と量との相違が、善男子、善女人と菩薩とには相違があるであろうが、菩薩は、あらゆる衆生を見捨てることなく自利心を離れ利他の振る舞いである廻向に徹するのである。

先ほど述べた菩薩の善巧方便(思い上がりを離れた巧みな在り方)による廻向とは、一切衆生と共に同じく安楽世界に生まれようと切望することである。この「廻向(パリナーマ)」の基本的な意味は「差し向けること」である。

一つは自己の善業を悟りや最高の智慧へと集約させることである。

二は、自己の善業を他者のために悟りや最高の智慧へと集約させることである。

この二つの意味が区別されることは、すでに表されている。前者は小部の般若経、『八千頌般若経』に表れる。後者は、少し後に著わされた、あまり知られていないが後に示す大部の般若経、『二万五千頌般若経』に表れるものである。この点に利他行としての廻向が説かれ大乗仏教の特徴が明確になる。

ところで、上に見た『往生論』の善巧方便を伴なった廻向とは、悟りや最高の智慧に対するものではなく、阿弥陀仏の安楽世界に生まれるための廻向である。ここには、非業の死をとげた衆生、事故や病で幼くして亡くなったこの世において、ほとんど何もなし得なかった幼子、子供達のための安楽世界での幸福が願われている。ここには上の二者の廻向にはない意味合いが込められている。それは、浄土教における方便を伴なった廻向といってよい。なぜなら、菩薩の利他行として阿弥陀仏への帰依に立ち一切衆生の救済が誓願されているからである。

筆者の分類によるこの第三の廻向こそが『無量寿経』に沿った世親の『往生論』の特徴を顕著に表すものである。

上の第二の廻向については、自己の善業を他者のために悟りや最高の智慧へと集約させる意味のもの、すなわち《衆生と共に》という意味は衆生の為に廻向するという第二のものに通じると考えられる、それは、無着、世親の他の著作にも表されている。

以下においては、上で言及した菩薩の巧みな方便を伴なった廻向に関し、あらゆる衆生の苦を除こうとするが故に、あらゆる衆生と共に安楽国に生まれようと願うことと通じる内容のものを世親の他の著作からと『二万五千頌般若経』とから表しておく。

また、同じく上で言及した五念門の内容である、仏国土(安楽世界)の勝れた特性十七種のうち第十六には二乗(声聞、独覚)などの区別がないことが説かれるが、この点と五性格別の問題との整合性を諸の菩薩の勝れた特性四種のうちの第二と、及び五門のうちの第五園林遊戯門とに表わされる応化身(変化身)の点から考察する。

■ 無着の『摂大乗論』(MSam.5.5)及び世親『釈』

方便波羅蜜とは、六波羅蜜によって蓄積された善根をあらゆる衆生と共通して(sdhāranam krtvā) 無上菩提に廻向するからである。

大乗荘厳経論釈』(MSA pp.102,31-103,2)

菩薩が、同様に大きな布施の集まりの[果報を]諸の衆生に関して喜ぶが。自分にとっての[果報を喜ぶのでは]ない。また、あらゆる衆生を支援(sarvasatvasādhāranam krtvā) して(と共に)無上な悟りへと廻向する。以上のような特徴をもったこの心(意楽(いぎょう)āśaya) が、菩薩にとっての布施の修習に関する勝れた心(kalyānāśayah) である。

『同釈』(MSA p.103.27-33)

その場合、菩薩は以上のように持戒波羅蜜を修習することの、乃至般若波羅蜜を修習することの功徳の集まりの果報を諸の衆生に関して喜ぶ。自分にとっての[果報を喜ぶの]ではない。また、あらゆる衆生と共に(sarvasatvasādhāranam ca krtvā) [修習の果報を]無上正等菩提へと廻向せしめる。この以上のような特徴をもった心(āśaya) が、菩薩の戒波羅蜜を修習することから般若波羅蜜を修習することに関するまでの勝れた心である。

方便に依存した[六波羅蜜の]修習に三種のものがある。無分別(nirvikalpa) 智によって三輪清浄(trimandapariśuddhi)を観察することに依存して[誰が、何を、どこにということに執着しない三種がある]、というのはあらゆる作意(心すべきこと)を成就するためにその[三種の]方便がある。

『大乗荘厳経論及び釈』や『摂大乗論及び釈』では、

六波羅蜜を修しあらゆる衆生と共通して無上菩提に廻向するという第二の廻向の意味に通じるものが説かれる。無着と世親とは、この廻向の意味をどこから得たのであろうか。それは、ブッダの聖言として先に言及した『二万五千頌般若経』からであると考えられる。

『二万五千頌般若経』(Paña V p.87,8-14, 24-28)『大品』摂五品第六十八

また、その善根をあらゆる衆生と共に(共通して)(sarvasasattvasādhāranam krtvā) 一切種智に廻向する。例えば、このことには誰が廻向するのか、あるいは何を廻向するのか、或いはどこに廻向するのか、という三種の認識が働かない、そのように廻向する。このように、スブーティよ、偉大な菩薩は忍辱波羅蜜に立って布施波羅蜜を行う。また、それらの善根をあらゆる衆生と共に(共通して)(sarvasasattvasādhāranam krtvā) 無上菩提に廻向する。例えば、これには、この誰が廻向するのか、あるいは何を廻向するのか、あるいはどこに廻向するのか、という三種の認識が働かない、またそのように廻向する。このように、スブーティよ、偉大な菩薩は忍辱波羅蜜に立って持戒波羅蜜を行う。

(同、pp.98-99)には、

誰が、何を、誰に布施するかという三者に執着しない三輪清浄の布施が説かれる。

衆生と共に無上菩提に廻向する、これは自ら行った善行を他者の無上菩提のために廻向することに通じよう、さらに『浄土論』における衆生が安楽世界に生まれるために巧みな方便をともなった廻向へと至る考え方は『二万五千頌般若経』から得られた可能性があろう。この点は後に挙げる『同経』の仏国土における衆生の平等からもいい得ると考えられる。

■ 五性格別(ごしょうかくべつ)の問題

他方、「衆生と共通しない」ことも説かれている。それは、

『摂大乗論』MSam 10.32

もし、以上のように声聞と独覚とは共通しない(asādhārana) で、諸仏の法界(真実の世界)が、以上のようなこの円満した功徳(十義)を具えたものであるなら、どういう意図を以って一乗であると説かれたのであるか。

その理由は世親の『摂大乗論釈』『大乗荘厳論』(MSA 11-53)頌において種々述べられるが、種姓が区別(五性格別、菩薩、声聞、独覚になることが確定している者、何れにも確定していない者、絶対に救済されない者という五種の区別)されることからと、変化(へんげ)からとの二点に注目したい。

『大乗荘厳論釈』MSA p.68,25-26 ad 9-53

変化(へんげ)から一乗であることが、例えば、何百回となく私は声聞乗によって完全な涅槃に入ったと弟子たちの為に述べられたように、そのように変化(身)を現わすことから[弟子たちのために一乗であることが述べられる]。

『往生論』における菩薩としての応化身(変化身)とは、巧な方便を具えあらゆる衆生を教化し、衆生が安楽世界に生まれるよう本願によって廻向する者である。その安楽世界では、二乗という区別も差別される女人も存在せず、体の不自由に苦しむ者もなくあらゆる苦が除かれる。

この『往生論』の意味するところは、菩薩は応化身(変化身)を現わすことによって衆生を教化し五性格別の苦も、あらゆる苦も除こうとするのである。これは先の世親の二釈論の述べる所と軌を一にしている。この点からも『往生論』は世親作と見られ得る。龍樹も世親も究極的に大乗仏教における衆生救済の論理を究明しているといえよう。

唯識派には先に言及した通り五性各別という衆生を識別する思想があるが、

初期の大乗仏教にも、その素地となるものや利他行を修する菩薩と声聞や独覚とを区別する思想はある。

このことと、「生あるもの(衆生)」の間に一方を主と見、他方を従とする(所取と能取との)差別極まりないこの世において菩薩行としての他者の救済とは、どう整合性がとれるのか、偉大な論師である世親がこのことを問わないはずはない。

『往生論』には、他者の究極的な救済といい得る阿弥陀仏国の勝れた特性(仏国土の荘厳功徳成就)の観察が十七種説かれ、その第十六には、浄土においては、声聞、独覚の区別もなく、カースト制度の下、見下され苦しむ女人という差別もなく、体の不自由に苦しんだ人の苦しみもない、その名前すら聞かれず、平等一相の実現された様を観察することが説かれている。

このことは『無量寿経』の四十八願の第一~ 第四願には、地獄、餓鬼、畜生の三悪趣も存在せず、名前すらないことが説かれることや「四誓偈」を彷彿させる。

同様なことは、『二万五千頌般若経』(Paa IV pp.181,31-182,7)夢行本第五十八に、

菩薩が仏となったとき、その仏国土においては、十悪を行う衆生もいず、短命な衆生もなく、多病な衆生もなく、体の不自由な衆生もなく全ての衆生の良好さの実現があるべく誓願することが説かれる。

( 同、pp.184,27-185,1) には

また、その仏国土においてはカースト(四姓)という言葉すらもなく知ることもないと説かれる。[以下、同様に説かれる]

仏国土において、三聚(定性、不定性、邪性)もなく、三悪趣(地獄、餓鬼、畜生)もなく、四姓(王族、バラモン、庶民、奴隷)という言葉さえない、諸の衆生に優劣はない、諸衆生に五趣(地獄、餓鬼、畜生、人間、天)の区別はなく同一の業を行うであろう。

また『同経』摂五品第六十八には、

いわゆる六度相摂(一つの波羅蜜を修することが他の五波羅蜜を修することになること)が説かれ、持戒波羅蜜を修しつつ、布施波羅蜜を行うこととは十悪を抑止し、十善(不殺生、不偸盗、不邪婬、不妄語、不両舌、不悪口、不綺語、無貪、無瞋、不邪見)を行い、あらゆる利他行を行うことを衆生と共に無上菩提に廻向することと説かれる。

ここには止悪・行善、利他という意味において、実質的に三聚浄戒が説かれている。同様な意味のことが『大乗荘厳経論及び釈』度摂品 -三七、『摂大乗論及び釈』四・十三にも説かれ、無着・世親共に『般若経』とのつながりは深い。

無着や世親による直接の『大品系般若経』からの引用は、無着の『阿毘達磨集論』『摂大乗論』及び世親の『摂大乗論釈』『大乗荘厳経論釈』において十種の分別を対治する(退ける)のに『般若経』の十種の無分別智が当てられている。この十種の無分別智は、チベット訳『一万八千偈般若経』(Peking vol. 19 20b7-22a4、第三会、大正7,433b) に最も一致する。また、世親の『大乗荘厳経論釈』のV-11 に関する『般若経』の引用は『大品』勝出品第二十二からのものである。したがって、無着と世親とは『大品系般若経』に精通している。また『無量寿経』と『大品般若経』との両経は菩薩の誓願、他者の救済という点で共通したものがある。世親は他者の救済の究極を取り分け『無量寿経』に見出したというのが、この『浄土論』であるといえよう。

■ 『往生論』における三身

五念門を修め菩薩の達成する五門とは、衆生と共に阿弥陀仏国に生まれようとする自利、利他の行体系である。菩薩の勝れた特性として、また出の第五門として応化身(変化身)が衆生を教化し、本願によって廻向するという利他を行うことが説かれている。

この内容は、『大乗荘厳経論及び釈』(MAS IX 63,64)及びその世親釈に説かれる「受用身は、自利を特徴とし、変化身は利他を特徴とする」という仏身二身を自利、利他と区分するものと等しく、また、『往生論』において、法身は平等法身、清浄句である真実智慧無為法身といわれるが、『摂大乗論』2.33b に諸仏の清浄である智には十九種の徳があるとするうち、平等法身(samadharmakāya) とは、無二の法身であること、清浄な波羅蜜を達成しているとされる。

(同、10.3d)には法身が常住を特徴とするとされ無為法身の意味が表わされている。

また如来は、苦悩する衆生は常に存在するから、衆生救済を行う如来は常住でなくてはならない故、如来は無為である。

これらは、無着、世親の自利、利他による三身論と一致していると見られる。『往生論』において、世親は衆生利益の為に様々に現れ方をする救済仏である変化身(応変身、一心一念に大光明を放ちて十方世界に至って衆生を教化し一切衆生の苦を除く)として方便廻向による衆生救済としての利他の成就を説いている。

このことは、薄命、薄幸の、この世に光すら見ることができなかった子供達も諸衆生も変化身にまみえることができ、救済され得ることを含意していると考えられる。これは、また『無量寿経』第三十三願及び先にも挙げた法然の「亡き人のために念仏を廻向し候らえば、阿弥陀仏、光を放ちて(中略)この三悪道に沈みて苦を受くる者、その苦しみ休まりて、命終わりて後、解脱すべきにて候。」(『勅伝』第二十三巻)を彷彿させる。

<関連情報>

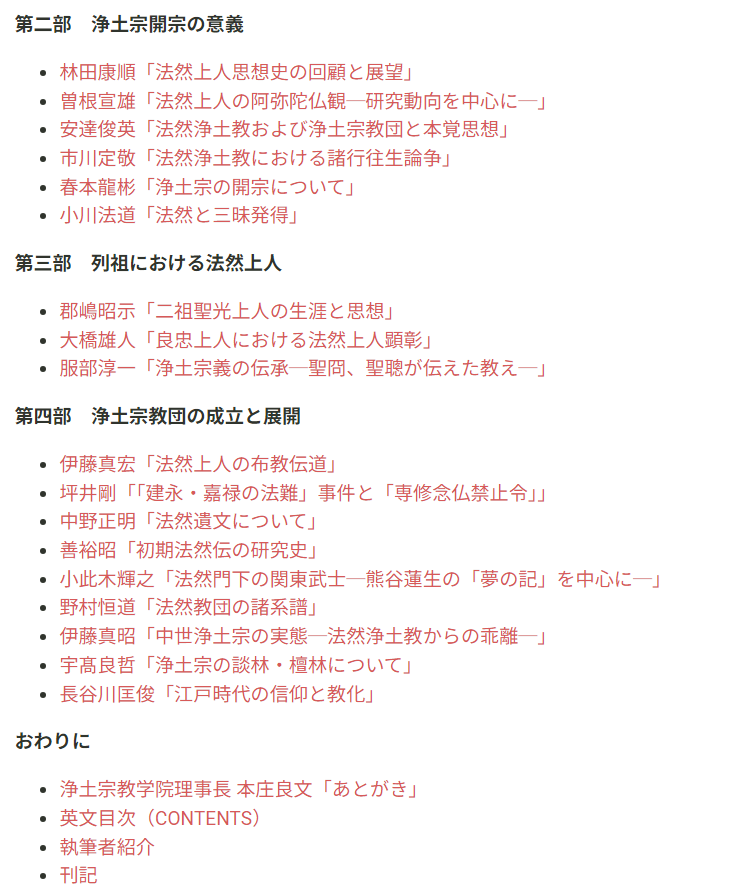

浄土宗開宗850年記念論集『浄土宗開宗の総合的研究』

出典:https://acad.jodo.or.jp/%E9%96%8B%E5%AE%97850%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E8%AB%96%E9%9B%86-1/

◇『浄土宗開宗の総合的研究』全文PDF公開について

浄土宗教学院では、令和6年4月25日に開宗850年記念事業として、大正大学・佛教大学を中心とする宗学・仏教学・史学等の研究者のご尽力のもと、『浄土宗開宗の総合的研究』を上梓しました。

本書は、承安5年の宗祖法然上人の浄土宗開宗から850年の節目を迎えるにあたり、その間の歴史を回顧し、法然仏教を俯瞰することにより、日本宗教史における浄土宗開宗の位置付けを明確にするとの構想をもとに、第Ⅰ部「法然浄土教の源流」、第Ⅱ部「浄土開宗の意義」、第Ⅲ部「列祖における法然上人」、第Ⅳ部「浄土宗教団の成立と展開」の四部構成とし、下記に列記の各研究分野の大家および気鋭の研究者による論集として、教学院会員の賛助による積立と浄土宗からの助成によって発刊したものです。

教学院の会員各位に本書を無償配布し、数年後のWEB公開を予定しておりましたが、書籍の入手に関する問い合わせや院内外から公開を望む声を多くいただいたこともあり、当初の予定を繰り上げ、本日2025年1月25日 宗祖上人のご祥月にあわせて、教学院のホームページ上にて全文をPDF公開しました。

宗内外を問わず、ぜひとも多くのみなさまにご賢覧いただき、本書が今後の研究の発展に広く寄与することを念願いたします。合掌

■ 知恩院 訪問(2024年5月23日)

<参考情報>

私たちがよくお唱えする「南無阿弥陀仏」には、天台宗の教えがすべて凝縮されています。阿弥陀の三文字に次の意味が込められています。

阿:原因があって結果が生じるという縁起の教え

弥:すべてのものは関わり合い融合して存在するという諸法実相の教え

陀:すべてのものが仏さまになる可能性をもっているという悉有仏性の教え

縁起の教えで

「原因が苦しみを生じるからこそ何事にも執着せず」、

諸法実相の教えで「全てが自分に関わるからこそ他者を思いやり」、

悉有仏性の教えで「私たちも仏さまになれるからこそ仏さまの境地にいたることができる」と思うことができるのです。

このような気持ちで「南無阿弥陀仏」と唱えることが大切です。

より詳しい内容を記します。

私たちが、「南無阿弥陀仏」とお唱えしたならば、仏の悟り、諸法実相、一切衆生悉有仏性を伝えられないことはありません。

「南無阿弥陀仏」と唱える時には、『観心略要集』の「仏の名を念ずるとは…謂く阿弥陀の三字に於いて、空仮中の三諦を観ずべきなり。彼の阿とは即ち空、弥とは即ち仮、陀とは即ち中なり。」と、「南無阿弥陀仏」と唱えながら一心三観するのです。

三観とは、中論の「因縁所生の法は、我れ説きて即ちこれ空、また名づけて仮名なり、またこれ中道の義とす」であり、「縁起・無自性・空」と観想するのです。

一心三観の空観は一切の存在を、

「縁起、因縁和合して仮和合している存在は、→無自性であり、実体はなく、→空である」と、心を無執着の世界へ、空へと運ぶことです。

一心三観の仮観は、

この現実を見たなら、縁起、因縁和合して仮和合している存在あると認識するのが仮観です。

菩薩は「諸法は、因縁和合して仮和合している存在は→無自性であり、実体はなく、→空である。(空に留まることなく)空は→無自性であり、実体はなく→諸法は縁起、因縁和合して仮和合している。」と、仮(有)から→空(無)へ、空(無)から→仮(有)へと進まなければなりません。それ故、因縁和合なる世界なればこそ、心を縁の社会にかけて、衆生無辺誓願度となるのです。

一心三観の中観は、

一切の存在や、有無を分別する、迷いを離れた、本来の、自性清浄の心は、凡夫、聖人に隔て無く、生死因果の世界に改まらず、三世に常住にして、有無、二辺(仮、空)に左右されず、同時に、一体無二にして、二辺同時に矛盾なく、こだわらない、動ぜられない、涅槃寂静なる世界に、心を運ばせることです。

更に、「往生要集」の第四章 「正修念仏」の五念門は、

一、礼拝門――阿弥陀仏を礼拝する。

二、讃嘆門――阿弥陀仏を讃嘆ずる。

三、作願門――菩提心(悟りを求める心)を起こす。

四、観察門――阿弥陀の姿を観想する。

五、廻向門――善根を一切衆生と自らのさとりのために振り向ける。

であり、恵心僧都の念仏思想的根拠、作願門には、「およそ浄土に往生せんと欲せば、要ず発菩提心を源となす…菩提心とは、仏にならんと願う心であり、それは、…上は菩提を求め、下は衆生を求う心、四弘誓願の心を保持し行ずるのである」と。そこで、四弘誓願の心で「南無阿弥陀仏」と唱えるのです。

衆生無辺誓願度 ― 縁因仏性 ― 応身の菩提の因 ― (仮)

煩悩無辺誓願断 ― 正因仏性 ― 法身の菩提の因 ― (中)

法門無尽誓願知 ― 了因仏性 ― 報身の菩提の因 ― (空)

無上菩提誓願証 ― 仏果菩提を願求する (心)

仏性の一心三観は

仏性開顕の三原則、三因仏性の正因仏性(中)、縁因仏性(仮)、了因仏性(空)で「南無阿弥陀仏」と唱えます。

正因仏性は、私たちは、「幸せに」なれる存在であると信じ、確信することであり、

了因仏性とは、それぞれの「努力」であり、

縁因仏性とは、人々の励ましです。

この、三因が一体となり、「幸せに」(悟り)向かって進み入るのであります。

本覚の一心三観(修禅寺決)とは、

「心と佛と及び衆生この三、無差別」が「中・空・仮」である。「南無阿弥陀仏」をとなえるとともに、心(己心・中)と佛(仏のこころ・世界、宇宙・空)衆生(人々の心・社会・仮)とは一体無二であると観想します。

臨終の一心三観は

「南無妙法蓮華経」(修禅寺決)です。

出典:サブタイトル/法話集:No.172 阿弥陀の一心三観~天台宗/北総教区 秋田 光兆著より転記~