■「形而上学」:中論の論証形式について/江藤正顕

1、『中論頌』を、「形而上学」を退けようとしながらそれ自身「形而上学」になってしまったものとして捉え、これを言説と観念の関係という観点から批判する

『中論頌』は通常言われているように、いわゆる西洋的な形式論理学からすれば、その根幹をなす三本柱であるところの「同一律」「矛盾律」「排中律」のいずれをも否定するところに成り立つものである。

本論考においては以上の点に留意しつつ、「同一律」すなわち「AはAである」という論理の基礎の基礎ともいうべきその一点に絞って、『中論頌』に接近しようとする。

しかし『中論頌』は全体が極めて有機的に連関しており、特定の一部分だけを切り取ってくることは許されず、常に全体との関係のなかで読まれなければならない。

ナーガールジュナは「形而上学的問題」を排した故に、また別の「形而上学 」を無意識的に作り上げたものとして、また『中論頌』は「形而上学」を排そうと試みながら、みずから「形而上学」に陥ったものとして捉えられる。

『中論頌』はそれ故に、言菓について始まり、そして終わる、と言っても過言ではない。と言うのは、彼はこの論書において、対論者たちがその根拠とするところの言葉の概念性が無実体であることを次々に、そしてまた悉く暴露し、破砕するからである。そこでは、対論者の有する言莱=概念=実体という基盤の上に構築された論理の体系は、その極まるところにおいて自己矛盾をきたすように導かれていく。彼は自らは、このとき「言菜」の彼岸に立って、「言策」が循環運動をして、同語反復に陥るの

を見ているのである。

ここで問題にされるのは、特に二・3に顕著なかたちで現れている、「法」(dharma)すなわち概念性を実体と見なすか否かの議論である。ここに示されるている「去りつつあるもの」と「去るはたらき」とを区別しつつそれらを実体的な概念と見なす説一切有部の考え方に対し、彼はそのような認識のあり方を厳しく排している。

端的に言えば、この論書において彼は一 言も語ってはいないのである。言葉はすべて相手方に属していて、しかも同時に相手のその拠って立つべき論理的根拠の足もとを突き崩す仕組みに作られている。つまり対論者の言葉だけを使用してそれが「戯論」(prapafica)にすぎないことを明らかにしていくのである。

言築による認識が不可能な存在に対しては言葉は無力である、ということを。彼は、言莱の概念性

の首尾一貫性や自己完結性に基づく自己充足を撃ち、その概念が存在の実体であるかのように見なすことを否定する。彼はその当然の帰結として「存在」(bhava)という言葉をも究極的には認めない。

ヴェーダ聖典以来の流れを汲む正統バラモン諸派は、言薬のもつ固有の威力を信じ、その.一つ―つが確実な実体をもって世界の根源的実体であるところの「梵」(brah‐man)と連関している。しかし他方は、言築という障墜を取り払ったところに開示される、より直接的で直観的な究極性としての「空」へと導かれる。一方が自身の内なる「我」(atman)と宇宙の最高存在「梵」とに実体性を認めるのに対し、他方はそのいずれをも「無我・空」として、それにいかなる実体性を持たせることも断固退ける。このように、そこには最高存在も自己存在もともに言葉の概念性のもたらす綾にすぎない、とする強い批判が込められているのだとも言えよう。

◆存在という円環、この悪しき円環からの脱却である。ここにおいて、存在に留まることは「迷い」であり、存在を超出することが運動の止滅であり「悟り」と考えられる。

そしてナーガールジュナに至るや、その最大の論敵と見倣した説一切有部の掲げる概念性の実在をも否定することとなる。

しかしこの両者において「見える」ものが直ちに「在る」ことを意味しない点では一致している。感受される世界が即座に意識される世界ではない、というこのズレは、「自然」過程からの「 自然」白体の違和であり、異化である。説一切有部は感受されるままの世界を放櫛した後、綿密に分析され意識化された世界を再構築するが、彼はそれをも「般若」(prajfia)に対して「虚妄分別」として退けるのである

。それによって彼は、世界を、概念化・体系化する意識 ・言語の魔から解き放ったのだが、その放った方向は、仏教の論脈の中に限定されていた、と言わなければならない。

◆彼が、その批判の対象にしたバラモン哲学のニャーヤ学派、ヴァイシェーシカ学派や、また仏教内部の説一切有部などの思想、絶対的に「常住不変」の形而上学的実体を予想させる思想や概念性、「法」のみを実体と認める思想が、『中論頌』で言われるように、ひとつの極端な行き方であるならば、その同じ地平において彼の「 一切」の「法」的実体を否定する「空」思想もまた、別のひとつの極端として、同様のことが言えるであろう。

すなわち、それぞれが相互に自らを「中」において捉えているのである。形而上学的実体を「在る」とすることからも、「無い」とすることからも離れ、形而上学的在り方、「法」をも、「在る」「無い」の議論そのものから否定した彼は、また自らの立場をも「極」(anta)に晒すことになる。そして同一地平と見られたそれぞれの「極」が、その内側から見られた場合、そこには大きな方法上の相違があることに気付かされる。どこまでも微細に、実体の、あるいは概念性の精緻さや体系的整合性を説明しようとする対論者が、いわば「極」を目的、到達点と見ていたのに反して、彼はその「極」をむしろ方法と化したのである。

対論者の方法をその方法によって瓦解させるのが彼の方法である。それは、全体の相互の連関の中においてしか「在る」「無し」は論じえないものであり、いかなる実体も概念もそこから抽出して、切り離し、単独で「見る」ことは出来ない、とするゴータマ・ブッダ以来の「縁起」(pratityasamutpada)という考え方である。この、ものごとをいわば関係の相において見る、という方法は、一定の抽象水準を保ちながら、全体と個を同時的に見渡す。

そこでは、全体の中に個を見極めることも、個の中に全体を見極めることも、ともに許されない。なぜなら全体は個と等しくも等しくなくもないからである。常に全体と個の認識は同時的であって 、「不即不離」の関係におかれている。これはまた、それぞれの個どうしについても言えることである。

◆彼はここで「極」的立場、立場なき立場に立 つことによって、自らを「無自性」とし、関係化させたのである。つまり対論者の概念をさらに概念化することによって 、その実体性を無化したのである。そしてその方法は、と言えば、それは「縁起」による「同一律」の否定、ということになろう。彼は「縁起」という二頂に概念化された超概念に基づいて、対論者と共有する仏教思想の構造を、まさに構造ごとその地平を異にするところへ超越せしめ、「空」化したのである。

ゆえに説一切有部などの対論者の言う「涅槃」や「如来」という用語を使用しながらも、それらは彼においては何ら「法」的実体を有するものではなく、議論の極限まで推し進められた末に不可避的に引き起こされる無矛盾性の崩落そのものを意味している。

「涅槃」も「如来」も、「空」ゆえに否定され、その「空」もまた「縁起」するものとして否定されるのである。いわば議論がそれみずからに耐えずしてその議論の対象もろともに消滅するのが、この「極」という場なき場である、と言えよう。

■ 三

『中論頌』の作者ナーガールジュナは、この「極」という方法を、「一切」に普遍化してみせる。「一切」を「極」的な現れとして見る。説一切有部との論争においても、彼は決して真 っ向から対立するような姿勢は取らず、むしろ相手の論理の流れを忠実に辿っていき、その論理の当然の帰結として、相手が踏み込まなかった地点まで進むのである。そしてその方法は、対論者の立場がいかなるものであっても、その立論が、その指向する方向に従って倒されるものであることを明らかにする。

そこでの対論者の有する種々の概念や論法は、無実体化され、そのもとの場には概念的把握を許さない世界が、不可能を不可避的にともなった無数の方向性をもって開示される、というのが彼の切り拓いた最も重要な論理的可能性であるように思われる。

つまり彼にとっては論敵を倒すということよりも、あらゆる立論が、最終的にはその拠って立つべき根拠を自らのうちには有しえない故に不可能に陥る、ということが明らかにされるまさにその瞬間に垣間見せる世界の相こそが、はるかに深い意味をもっていた。何とも名指ししようのない、単なる「あるがまま」といった姿を逝かに超えた「ありうる」世界をかろうじて「如来」と呼ぼうとしたのである。

◆この「ありうる」世界は、決して「ありえない」世界と無関係ではない。また、そこに開かれた世界は、自身の「内」「外」をも超える次元をもっている。それはあたかも「同一律」によって繋留されていた「あるがまま」の「法」的世界のみならず、「縁起」的世界をも破砕しかねない契機ではあった。しかしながら彼は、この「同一律」の否定を「空」と観ずることによって、一切の形而上学的論議を「虚妄分別」であると退け、またそれを「戯論」と称することによって、再び「縁起」という唯一無二の関係性の中へ帰っていくのである。すなわちこれによって、無限の多元性を孕むところの可能態を放棄して、一元的方向性をもつ「空」の観念に収敏させていったと言える。

彼は、アリストテレスの論理学にみられるような「矛盾律」「排中律」を悉く否定し去った上に、その大前提とも言うべき「同一律」にまで矛先を向けた。だがそこで、タウトロギア(同語反復)的に成立していると認識されてきた世界の体系性を、「諸行無常」の「あるがまま」という前提のもとに「空観」してしまったのである。

逆に言えば、彼の論法は、彼自身ことごとく退けようとした「観念」に依然支配されているということである。そしてそれは言薬が概念としてのみ批判される際に、常に起こりうる問題でもある。概念を空無化することによって彼は、自らの観念が絶対に論破されないとする地点を見出した、と同時に、反面その自らの観念を自身によって検証する手がかりを失ったのである。つまり無言のまま自らの観念をその言説の発語以前の「意言 」(manojalpa)に保つことによって再び宗教的「信」へと帰入する。そしてその「信 」とは勿論、ゴータマ・ブッダの説く「仏」であり、また大乗経典の語る「空」へと向けられるものであったことは言うまでもない。

『 中論頌』における問題点は、この「信」の側から光を当てなければ浮かび上がってはこないだろう。というのは『中論頌』がいかに哲学論争書の観を星していようと、根本的には宗教の書であるからである。「信」は、この場合、「般若」あるいは「覚」と言い換えることもできようが、それを前にするとき、この概念をめぐる言語論争はほとんど論争にはなっていない。なぜならその論争が直接相手の思惟形式を脅かすものではないからである。また、自身の思惟形式も危険に晒されることはない。双方が一

元化された観念の内側に留まっているゆえに、いわば上昇と下降とを逆転したかたちで「無上性」の高みから形而上学的問題を見下ろしている格好になっているからである。

彼の最大の難点は、この部分にこそある。すなわち、「仏」の「無上性」への「信 」という自己否定的自己規定をまさに「無上」なる観念の中に解消せしめることによって、対論者の「概念」を突き崩しながらも観念的にはしつかりと調和を保っている、そのところにである。と言うことは、さらに言うならば、彼は言築を離れているどころか、むしろそのなかに自足しているのだ、ということになるのかも知れない。なぜなら彼の方法が、言莱を、そのもの自らが有する運動によって極限へと導くことで自己崩壊せしめ、その概念の実体性を消滅させるものであった以上、例えば、たとえ「無自性 ・空・不去不来」を唱えようと、当然 、言葉そのものの内実、それがどこから発されどこへ解消していくかの自己反省を迫られるものであり、その「言説」(vyavahara)のなかに自らの言語認識をも明かるみに引き出さないではおかないものであるにもかかわらず、自らは言語表現の背後にあり続ける、という方法的自己撞着を犯し、かつ、そのままで「無上性」に自己規定するという二重の方法的矛盾を犯している、と言わねばならないからである。そして、この二重になされた自己矛盾が、それをそうとは感じさせない彼の「言説」の方法だったのである

◆しかしこのような方法に立つ限り、『中論頌』がいかに極限を指向しようとも、「戯論」の空転は免れ得ないのである。彼は対論者を難詰しながら、自らもまた言語表現において空転していることに変わりはない。その空転が「一切」を「不生亦不滅」にし、「不常亦不断」にし、「不一亦不異」にし、「不来亦不去」にするのである。これはちょうど六師外道と呼ばれた者の一人、パクダ・カッチャーヤナが「人を殺しても刃が七要素の間隙を通過するだけである」と言ったのに似ていないこともない。つまりこれは「刃が七要素の間隙を通過する」ことをもって「人を殺す」と称するところの言莱の位相を違えた言い回しであって、これと同様のことを彼も行っているため、その方法の帰結としての「八不の倶」は、それが語られる水準のズレを問題にしない限りは、それに続く様々の議論を子細に詮索してみても、根本的な批判は不可能である。

■解脱・慈悲行:『業論』に対する龍樹の批判

次に、第三例(第十章「観薪火品」第十六偈)は、釈尊が「縁起」によって厳しく批判した実体論に阿毘達磨仏教が陥ってしまっていることに対する批判であることは明らかである。仏教以外のインドの正統派宗教が主張する常住な我の存在や、「自性」という事物の本質を想定する阿毘達磨仏教の実体論(有自性論)に対する批判である。このような実在を主張する者を、「釈尊の教説の内容を了知している者とは、私は思わない。」と、龍樹は厳しく裁断しているように、阿毘達磨仏教(代表的には説一切有部)によって、三世に亘って存在すると想定される事物の「自性」は、龍樹から見れば、常住な「我」を主張する仏教以外の学説における実体論と何ら変わりのない有自性諭として批判されているのである。この点で、龍樹の「空」の思想は、「一切法無自性(すべての事物は自性のないものである)」という主張が中心、となっているのである。

◆さて、阿毘達磨仏教において形成された業論に対する龍樹の批判は、『根本中論偈』の第十七章「観業果品」にまとめて論究されているが、そもそも、インドにおける「業」の思想とはどのようなものであろうか。その点について略説すれば、インドにおいては、釈尊の時代になって、バラモン教の教義として、業の思想に基づく輪廻転生説が説かれるようになり、カースト制度(階層的身分差別)が確立されていくのである。業の思想とは、人間がこの世の生を終えた後、次の世でいかなる生を受けるかは、この世で為した行為、すなわち、業によって定まるという考え方であり、また、輪廻転生説とは、人間は単にこの世のみで滅びるのではなく、肉体の滅後において、この世でのそれぞれの行為(業)に従って次の世に生まれ変わるという考え方であり、そこには輪廻転生する主体としての我が実体として考えられている。このようなやバラモン教における業の思想による実体論的な論廻転生説は、現在の人生を来世のための仮の世と考え、ひたすらより良き来世を請い願う生き方となり、一方では、現在世も過去世の業によるものであるとの諦めを生み、次第にカースト制度を定着させ固定化させていった。

このような実体論的発想に基づく業思想に対して、釈尊は、「縁起」の思想によって、輪廻転生する主体としての「我」の実体性を否定し、輪廻転生説を否定して、

「解説は不動であり、これが最後の生存である。もはや、生まれ変わること(輪廻の苦しみを受けること)はない、という智見が生まれた。」

と、その初転法輪を終えるにあたって語ったと伝えられている。ここには、実体的に考えられる、生存の継続としての輪廻に流転する自己存在は成立しないという智見こそが、「縁起」における解脱の内実であることが示されている。そして、その「業」についても、

「生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなるのである。」

◆と説き、実体論的な輪廻転生説に基づく業思想を否定している。このように、釈尊は「縁起」において、過去世における業の結果としての現在世への生まれを否定し、われわれの行為そのものの上に、行為者としてのわれわれの業の結果(業報)を見ていたのである。

すなわち、過去世の業の結果としての現在世という実体論的発想は何ら根拠のない構想(分別)でしかないと、「縁起」という智見によって確信した釈尊は、自らの行為の上に、そのようにしか行為せざるをえない自らの行為者としての責任を持ち、自らの現前の行為のただ中にあって自らの過去に目を向けるという、他律的でない自律的な業の思想に立っていたと考えられる。このような釈尊の業思想を、龍樹は、先の第二例に説かれているように、「業」を行為と行為者との相互の関係性(相依相待)によって説明しつつ、「業」が実体的発想によって把握されることを否定しているのである。

釈尊は、「縁起」によって実体論的な業思想を批判したが、釈尊亡き後の仏教は、次第にインド宗教において一般的であった実体論的な輪廻転生説を受け入れ、輪廻転生する主体としての「我」を否定した仏教の「無我」の立場を取りながらも、輪廻転生を可能にする「業」についての解釈を、それぞれの学説に基づいた独自の実体論によって構築していったのである。それが龍樹によって批判されている阿毘達磨仏教における業論である。

ところで、阿毘達磨仏教において説かれているこれらの諸種の業は、実体論に基づいた輪廻転生を可能にするための業論の上で説かれているものであるという基本点を確認しておく必要がある。そして、そのことは、第一偶において「それは今世と後世とにおいて果報を受ける種子である」という実体的な表現によって明確に示されているのである。このような実体論的な業論に対して、実体的な発想においては、業(行為)とその果報との両者の間の継続が不可能であることを指摘しているのが、次の第六で偈あり、

という指摘である。ここには、実体論においては常住論か断滅論しかなく、常住論に立てば、果報の位になっても業は存続し、断滅論に立てば、断滅した業が果報を生むことになり、いずれであっても不合理であり、業と果報との継続はありえないということが、龍樹によって指摘されている。龍樹によるこの指摘に対して、阿毘達磨仏教においては、業と果報との継続が、第七偈から第十一偈にわたって、次のように説明されている。すなわち、

◆と、ここに「不失法」が仏説として提示されているが、もとより、「不失法」は釈尊が説いたものではなく、後の阿毘達磨仏教になって苦肉の作として考え出された存在である。「不失法」という一つの実体が業の継続を可能にする存在として想定され、その教理的性質(法体の特徴)がここに説明されているが、それらについて解説することは、いまの課題ではないから、要約すれば、この「不失法」は、阿毘達磨仏教の中の正量部によって想定された主体的原理であり、輪廻の主体となるものである。欲界・色界・無色界・無漏界の四界にわたって存続し、その性質は無覆無記(善でもなく不善でもなくして、聖道を覆ったりさまたげたりすることなく、心を不浄ならしめたりすることのないもの)である。「不失法」は有為法であり常住ではなく、業から果報が生じてそれが過去へと通過した後に、或は、身体の死後に消滅するとされる。要するに、過去から現在へ、現在から未来へと業の果報を失わず継続せしめる役割をはたす存在として「不失法」が設定されているのである。しかも、先の第十二偈の批判をかわすために、第二十偈において、常住と断滅との二論を回避するための見解が示されているが、もとより、「不失法」が一つの実体と考えられている以上、この見解が合理的根拠を持ちえないことについては重ねて説明するまでもないであろう

◆これら十三偈における龍樹の主張が、かれの「空」の思想において一貫している論理に基づいたものであることは、改めていうまでもないであろう。龍樹の主張によれば、われわれの現前の行為(業)は、本来的には「縁起」であり、「自性」を持った実体的な存在の上に成立するものではないということである。もしそこに実体的な業を構想するならぱ、「多くの大きな過失」に陥ることは免れないという問題が、ここに指摘されているのである。

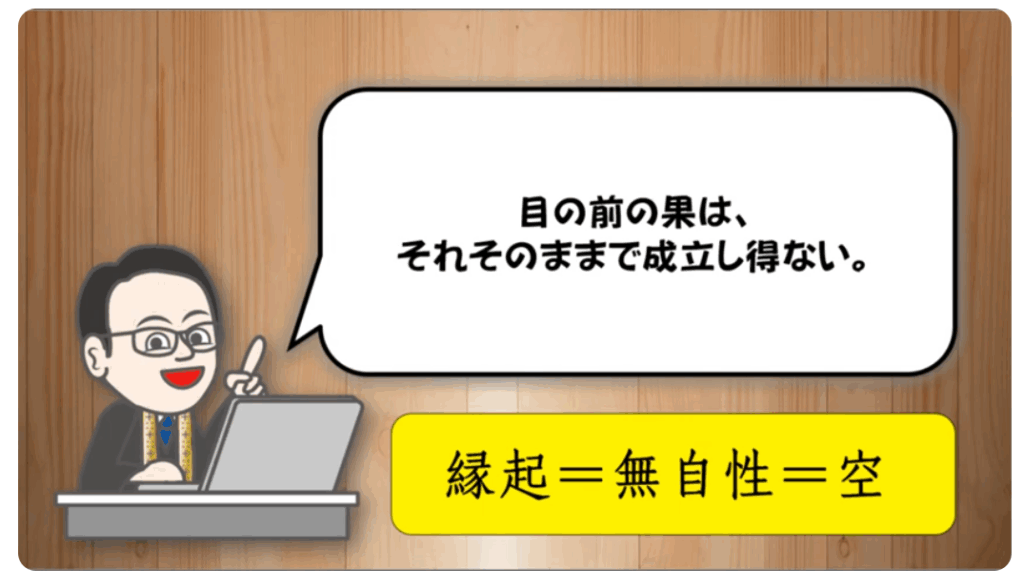

■「空」は「縁起」「無自性」の同義語:龍樹における空の論理の考察

「空」ということばは、大乗佛教にいたってその教義の中心をなすことばとなるのであって、龍樹によると、「空」は「縁起」「無自性」の同義語として用いられ、一切の存在は、絶対的な存在でなく、相対的な条件づけられた縁起的存在であり、固定的な独立自存の自性をもって考えられない、空しい無自性の存在とされている。

しかし、考えてみると、龍樹の空の思想は、日常の常識とは全く逆である。常識的にいえば、一切の存在はそれぞれそのもの自身の「自性」をもつものと考えられる。一切の存在は、自性のない、うつろな、空しい、存在性のない存在ではない。花は花として有るところのものであり、水は水として有るところのものであって、花と水とはそれぞれそれ自身の固有の「自性」をもった存在でなければならない。

「自性」は、存在の背後にある「存在そのもの」、あるいは、「実体」という尋へきもので、経験的な可視的な存在ではないが、存在に自性を想定しなければ、存在にたいするわれわれの概念的理解も成立しない。花が花としての自性をもつものでないならば、われわれは花を花として考えることもできないであろう。

しかし、それにもかかわらず、龍樹によると、一切の存在は空しい無自性の存在とされる。龍樹の著作を見ると、彼れは全力をあげて存在の自性にたいする論破をおこなっている。これは、何故であろうか。自性を批判する龍樹の空の論理にしたがうと、これは、次のような理由からであると考えられる。

たとえば、花の存在の場合でいえば、われわれは常識的に「桜の花が咲いた」という。しかし、この場合、桜の花という自性をもった存在があって、この存在が咲いたと考えるのならば、この思惟は明らかに不合理である。なぜなら、この思惟は、咲く以前に桜の花という自性をもった存在があり、この存在が咲く必要もないのに咲いたという、不必要な無意義な繰り返しを犯しているからである。かくの如き存在は、実は、咲き生ずる以前の、咲き生ずる事実とは無関係な、不合理な存在である。

生には生ずる当体がなければならず、減には減する当体がなければならないが、生滅の当体となる自性をもった存在を考えるかぎり、かような実体的な存在は、具体的な生滅の事実とは全く無関係な存在といわねばならない。

生滅の実相は、むしろ、自性をもった存在が「不生不滅」であるところにある。存在に自性を想定する立場は、桜が咲き散る生滅の具体的な事実を概念的に抽象化するのであって、その実相をとらえることができない。

右(上記)は、存在の生滅を批判する論理であるが、龍樹はさらに、存在の時間的な因果関係、空間的な論理的関係、運動(動作)などにかんするあらゆる概念的理解が、自性を想定する立場のものであるかぎり不合理であることを、種々の点からくりかえし批判している。

そこで、つづいて、これらの批判をうかがうと、これらの批判はいずれも、存在の生滅にたいする批判と同様に、存在に自性を想定する立場では、存在の時間的な因果関係、空間的な論理的関係、運動などの具体的な事実を見失い、その実相をとらえることができないことを指摘するものと考えられる。

たとえば、龍樹が使用する事例にしたがって、「種子(因)より芽(果)が生ずる」という因果の関係を考えてみると、種子と芽とが、それぞれ自性をもった実体的な存在であれば、種子と芽との因果の関係は、同一の連続(常)か別異の非連続(断)かの、いづれかであろう。しかし、因果の関係は、常であっても断であっても成り立たない。

常であれば、因果は無差別であり、因果の関係は、いわば、古いものが古いままの存在を、そのまま連続的にあらわすというにすぎなくなってくる。断であれば、因果の関係が全く無関係となる。因果の関係は「不一不異、不断不常」であるべきであって、因果に存在の自性を想定する立場は、因果の不一不異、不断不常の関係を成り立たしめず、その実相を見失ってしまう。

◆あるいは、『中論』第二章のテーマにしたがって、「去者が去る」という運動動作について考えてみると、われわれは常識的な概念的立場から「去者」と「去」(去るはたらき)とに自性を想定し、「去者が去る」という。運動する主体(去者)が有って運動(去)が有るのであり、運動する主体がなければ、運動ということも考えられないからである。

◆しかし、この場合、もしも「去者」の上に「去」をおもい、運動の主体としての「去者」が存在し、この「去者」が「去る」と考えるのであれば、この思惟は不合理である。なぜなら、この場合には、「去者」と「去」とが分けられて、「去者」は、「去」という運動とは別の、ただ「去」の実体となり支柱となるような抽象的存在となり、具体的な運動する去者でなくなるからである。「去者」と「去」が自性をもった存在として想定されるかぎり、かくいわねばならぬであろう。したがって、「去者」と「去」は自性をもった存在として想定されるべきでない。去来の運動の実相は「不去不来」であって、自性を想定し思惟する立場は、去者が去り、来者が来る、具体的な運動の事実を成り立たしめず、その実相を見失ってしまう。

◆龍樹の空の学説は、とかく否定教学の如くうけとられ、論弁的な否定の言辞を弄し、否定を以て事足れりとするような学説の如くにも考えられている。しかし、右(上記)に考察する如く、存在の自性を否定する、彼れの空の論理は、何ら否定のための否定の論理の如きものではない。存在に自性を想定する立場が、存在の具体的な実相を見失うものであることを、示そうとするものである、といってよい。

存在に自性を想定する立場は、形式的な概念的思惟の立場であって、存在の生きた実相の事実を抽象化する。この不合理にたいする批判こそ、龍樹の空の論理が意味するところのものであったと考えられる。だから、これをうらがえしていえば、龍樹は、存在を自性的な存在とながめずに、存在を無自性なるがままにながめるところに、存在の具体的な実相を了解する所以がある、と考えていたといってよい。

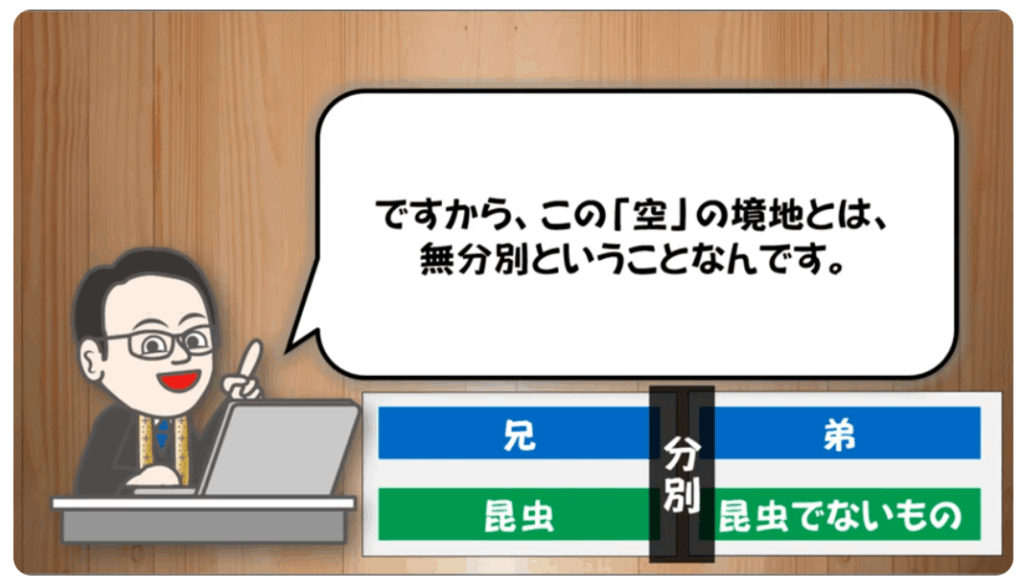

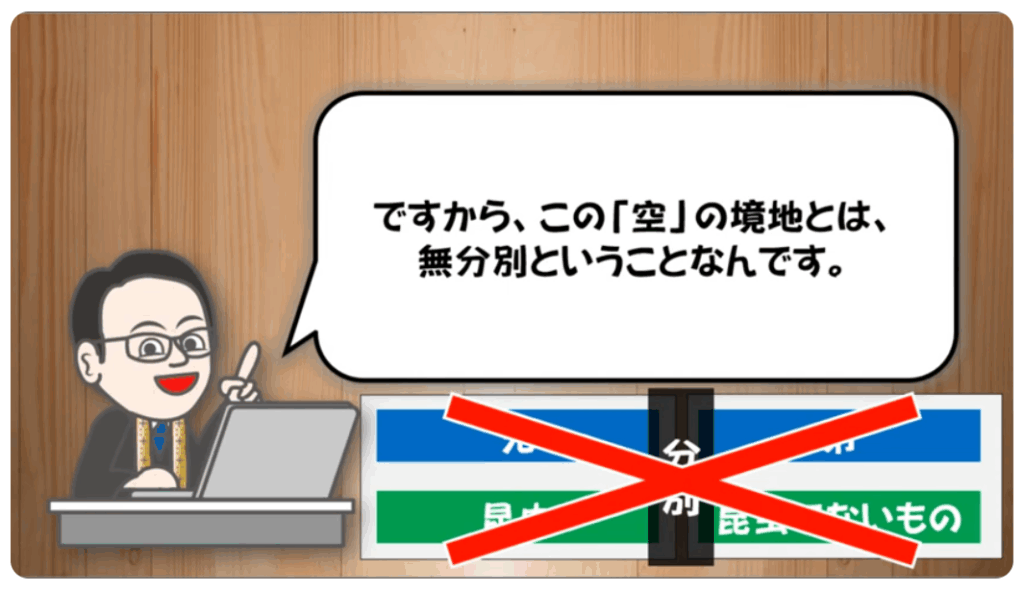

彼れは、自性的な存在の世界をこえた無自性の世界において、概念的な分別思惟をこえた無分別無心の世界において、存在の実相にふれることを示そうとした。存在の自性を否定する龍樹の空の論理の意図するところは、この点にあったと考えられる

◆たとえば、これは、先に述べた桜の花の場合でいえば、桜の花を一個の自性をもった実体的存在と見ず、概念的な分別思惟を去って、ただ無心に咲く桜の花を見、散る桜の花を見るところ、そこに、桜の花の生滅の実相を見る所以がある、という立場であろう。咲く桜を喜こび、散る桜を悲しむのは人情であるが、桜の花の生滅に自性を想定しない無執着無所得の境地において、桜の花の生滅の実相がとらえられるのである。あるいは、種子より芽が生ずる因果関係の場合でいえば、種子は因としての過去を意味し、芽は果としての未来を意味するが、因果の不断不常の流れの実相は、過去(因)にとらわれ未来(果)にとらわれる概念的な自性の執着を去って、無分別無心にながめなければならないというのが、龍樹の立場であろう。

◆あるいは、去者が去る運動についても、また同様である。われわれは、去者と去とを二つの自性をもった存在として概念的な分別執着の立場で抽象化して考えず、去るもよし来るもよしの無分別無心の心境をもって、去者が去る実相をながめなければならない。そこに、はじめて、象が相をもつ実相をながめ、去者が去る運動の実相をながめる所以があるというのが、龍樹の立場であろう。

◆龍樹の立場は、桜の花の生滅の事実の中に無分別無心に生きることであり、不断不常の因果の時の流れの中に無分別無心に静かであることであり、火が薪を燃やす燃焼の事実、去者が去る迎動の事実、象が相をもつ事実、これらの事実を、その事実のままに概念化せずに無分別無心にながめる立場である。したがって、龍樹の立場は、概念的な分別認識の立場ではなく、主体的な直観の立場である。存在の実相は、このような主体的な無分別無心の直観の立場において、真実にとらえられる。龍樹の空の論理は「遮遣」といわれるが、彼れの遮遣の教学の究極の意図は、このような存在の実相の開明にあったと考えられる。彼れの教学が破邪即顕正といわれるのは、この意味であろう。

ところで、右(上記)の如き龍樹の教学は、根本的には、縁起説にもとづいている。それでは、どのような意味で縁起説にもとづくかといえば、縁起とは、存在が因縁に縁って生起し、因縁に縁って減するということであり、存在がそれ自身で生滅せず、それ自身の自性をもたずに生滅するという、存在の自性的なあり方を否定する論理であり、存在を自性の立場にたたずにながめる学説であるからである。

たとえば、桜の花が、種子や日光や水分などのさまざまの因縁に縁って生起し、これらの因縁が変れば散ってゆき、それ自身の自性をもたずに、因縁にしたがって生滅する無自性の存在であり、したがって、桜の花は、無自性なるがままに、執着を去って無分別無心にながめられねばならないというのが、縁起説の趣意である。

因縁に縁らない自性をもった実体的な存在は、因縁に縁って生起する以前の存在であり、生滅の事実とは無関係な存在である。生滅するところに、桜の花の具体的な存在の実相があるのであって、桜の花という自性をもった生滅以前の実体的な存在があって、しかるのち、この存在が生滅するのではない。

種子、日光、水分などの因縁和合の事実こそ、桜の花の生であり、因縁離散の事実こそ、桜の花の減であって、因縁和合、因縁離散の生滅の事実と無関係な桜の花それ自体の存在は、抽象的な不合理な存在である。種子、日光、水分などの和合である生の事実がなければ、桜の花の生はありえないし、これらの離散である減の事実がなければ、桜の花の減はありえないのであって、桜の花の生滅は、それ自体で生滅せず、種子、日光、水分などの生滅の事実とともにある。

したがって、縁起説は存在を、生滅の事実と無関係なそれ自身で絶対的な、固定した自性的な存在として、抽象的にながめない。縁起説は存在を、生滅の因縁の事実とともにあり、生滅の因縁の事実がなければありえない、それ自身で成り立たない、自性の無い相対的なすがたで、具体的に流動的にとらえようとする

われわれは、.桜の花の生を喜こび減を悲しむ概念的な分別執着の立場から、桜の花の生滅の事実を「桜の花それ自体の存在」と「生滅の事実」という二つの概念的な存在に抽象化するけれど、実は、この二つの概念的な存在は、相対的であり、それ自身で成り立たない無自性なのであって、そこに、桜の花の生滅の具体的な事実があるのである。したがって、桜の花の生滅は、これら二つの概念の無自性空が自覚され、これら二つの概念が無に解消した、無分別無心の直観にながめられるべきであろう。

咲くもよし散るもよしとして、概念的な分別思惟を去って、ただ、因縁和合、因縁離散の生滅の事実のみがながめられるところ、そこに、桜の花の生滅の実相をながめる所以があるといわねばならない。

このような縁起の道理にしたがった見方こそ、桜の花の生滅の事実を事実のままに明らかにする正しい論理というべきであろう。そして、このような縁起の立場にたつかぎり、存在に自性を想定する立場は、存在の生滅の事実を成りたたしめず、その実相を見失う不合理な否定すべき立場となってくる。存在の自性を否定する龍樹の空の論理は、全く縁起の道理にもとづいている

ところで、このような因と果の不断不常の関係を語る縁起説では、因と果が、いづれもそれ自身で成り立った自性的な存在としてとらえられないことを意味している。芽(果)は種子(因)あっての芽(果)であるが、芽(果)がなければ、種子(因)もまた種子(因)として成立せず、種子(因)と芽(果)とは、それぞれそれ自身で成立せず、たがいに自性を否定しあう相対的な関係にある。

われわれは、分別執着の立場から、因果の関係を因果という二つの概念に抽象化するのであるが、この二つの固執概念が相剋的であるかぎり、この二つの固執概念は、真実には無自性であり、それ自身で成り立たないのである。真実には、これら二つの因果の固執概念の無自性空が自覚され、これら二つの概念が無に解消し、因果の流れの事実のみが無分別無心にながめられるべきであろう。

縁起の道理はこのようなことを物語っている。このような縁起の立場にたつかぎり、自性を想定する概念的な分別の立場は、因果の実相を見失う不合理な立場というよりほかはない。存在の自性の不合理を批判する龍樹の空の論理の底に流れるものは、どこまでも縁起の道理である。

龍樹にとっては、縁起の道理こそ、合理な真実の過誤のない「安穏」の立場であり、彼れの教学の基盤となる根本的立場であった。彼れは、縁起の道理にしたがって、存在をまげてうけとらず、桜の花が生滅する事実を事実のままに、因果の時の流れの事実を事実のままに、火が燃える燃焼の事実を事実のままに、すべて、存在をその存在の事実のままに無分別無心に素直にうけとろうとしたのであって、ここに、縁起の道理が「安穏」といわれる意味がある。

彼れは、存在の自性に固執し執着するあらゆる非縁起的な概念的理解の矛盾を知り、その相対的な無自性空性を自覚するところに、存在を如実なる実相の下にながめようとした、といってよい。彼れは、「中論』第十八章第九偈において、実相について、いみじくも次のようにいっている。「他によって知られず、寂静であり、諸戯論によって戯論されず、無分別にして、差別的意義のない、これが実相(真実の相)である。」と。実相は概念的な差別対立のない一味の世界である。

◆ここには、あらゆるものが、浄、不浄の価値の如きものも、す今へて「因縁に縁ってあり、因縁をはなれてありえない」という縁起の道理が、きわめて論理的に示されている。浄は不浄を因縁とし根拠とするところに浄であり、もしも、不浄が浄になるならば、浄はもはや浄でありえない。不浄もまた、同様である。したがって、浄と不浄とは、無自性空なるものであり、執着すべからざるものである。浄と不浄とは、相対的な分別の概念(施設)にすぎない。龍樹は、かような浄不浄の分別の相対的な無自性空性を自覚して、浄不浄の分別を超越した次元において、浄不浄を無分別にながめようとする、といってよい。浄と不浄とは、かような分別知に死んだ無分別智の次元においては、浄が好ましく不浄が嫌悪す、へきものとして差別されることはなく、浄もよし不浄もよしとして、如実にながめられるであろう。

花は紅、柳は緑というのは、このことであろう。これは、あらゆるものに束縛されない絶対の自由であろう。浄を好み不浄を嫌悪する分別執着は、相対的な束縛の立場であるが、その立場の相対的な成り立たない無自性空性が自覚されるとき、相対を超越し、その束縛から解放される。如実なる空の自覚知によって、相対的な束縛の世界は、絶対的な自由の世界となり、概念的な言説世俗の世界は、戯論寂滅した無分別なる勝義不可言の世界となる。有の世界が空を媒介として実相の世界となるのである。空観は、真実の肯定であり、この意味で、肯定におちいらず否定におちいらない.中道である。

■中道/涅槃:ブッダとナーガールジュナの中道思想

『スッタニパータ』(経集)の最古層である第四章「八つの詩頌の章」と第五章「彼岸に至る道の章」のなかには、ブッダ(仏陀)の金口直説が残されている。そこに見られるブッダの中心思想の一つは、中道である。中道とは両極端の否定である。ナーガールジュナ(龍樹)は、ブッダの中道思想を受け継ぎ、『根本中頌』を著した。難解な『スッタニパータ』と『根本中頌』は、両方を重ね合わせると意味が浮き上がってくる。そのとき、『根本中頌』は『スッタニパータ』の註釈書のように見えてくる。それゆえ、ナーガールジュナは第二のブッダと呼ばれている。ブッダにはナーガ(龍)という異名もあり、ナーガールジュナはブッダの思想だけでなく、称号も受け継いでいる。『チャーンドーギヤ・ウパニシャッド』と『ブリハッドアーラニヤカ・ウパニシャッド』の解脱への道は、ブッダによって中道という涅槃への道となった。そしてブッダの中道を、ナーガールジュナは受け継ぎ『根本中頌』を著した。本論文では、ブッダとナーガールジュナの中道思想を考察する

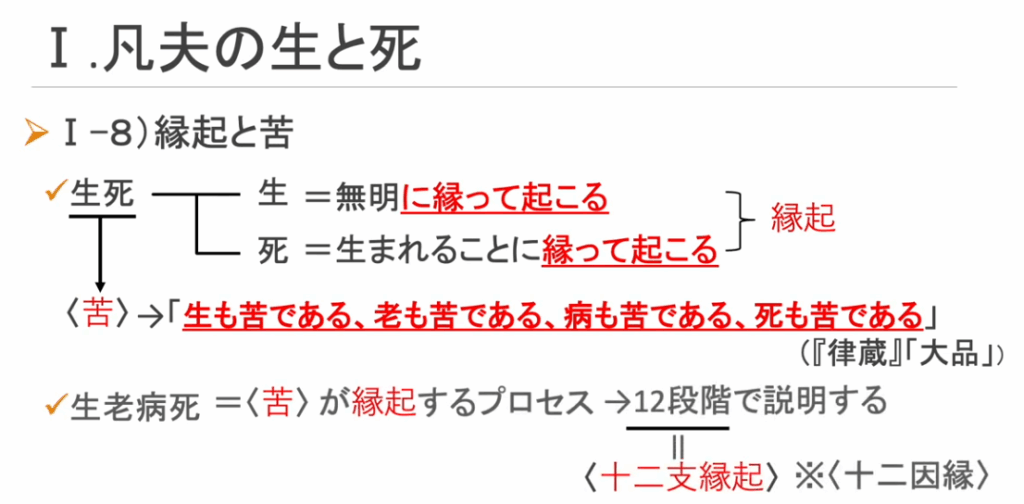

【仏教用語が確立するまでの初期の仏典では、ウパニシャッドやジャイナ教などの用語が使われいた。】たとえば、仏教の四苦(生老病死)はウパニシャッドの生死観を受け継いでいる。後藤敏文「Yajnnavalkyaのアートマンの形容語とBuddhaの四苦」『印度學佛教學研究』(八八、一九九六)九四─一〇二参照。その他、中村一九八四:四四二、後藤敏文「「業」と「輪廻」─ヴェーダから仏教へ─」『印度哲学仏教学』(二四、二〇〇九)一六─四一など参照

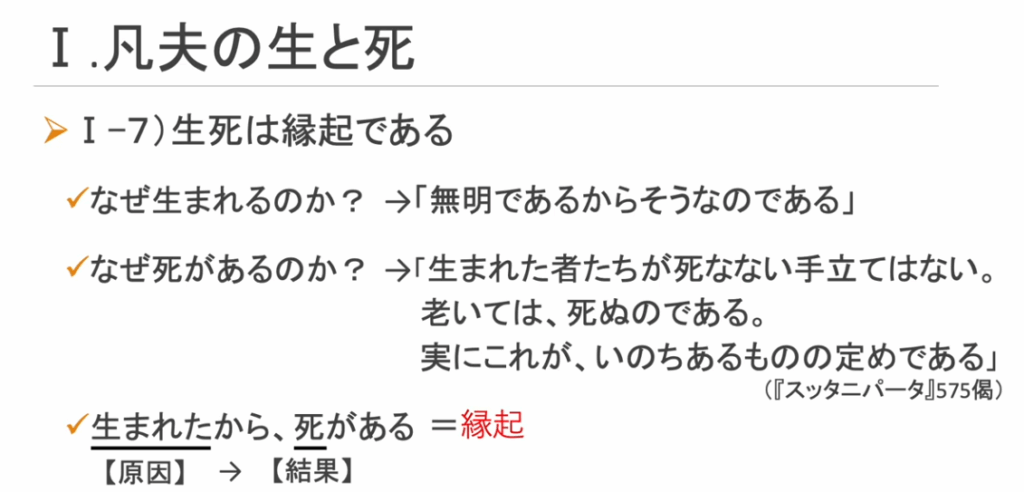

ここでの主題は涅槃への道である。そして、生存(bhava)と非生存(vibhava)という両極端を捨てるべきことが説かれている。両極端の否定は中道である。生存と非生存という両極端を捨てた道、つまり中道が完全な涅槃への道である。生存は身体のある状態、非生存は身体のない状態である。生存と非生存の繰り返しが、輪廻である。「再度の生存が尽きた人(khinapunabhavo)」という表現は、「再び戻ってこない(na punar-a√vrt)というウパニシャッドからの援用である。『スッタニパータ』の他の箇所でも、再生しないという意味の表現はある。

ウパニシャッド文献では「再生しない」は、「戻ってこない」(na punar-a√vrt)と表現されていたが、『スッタニパータ』では「生存しない」(na puna√bhu, apuna√bhu)と表現されており、「戻る」(avartate, avrtti)が「生存」(bhava)に置き換えられている。

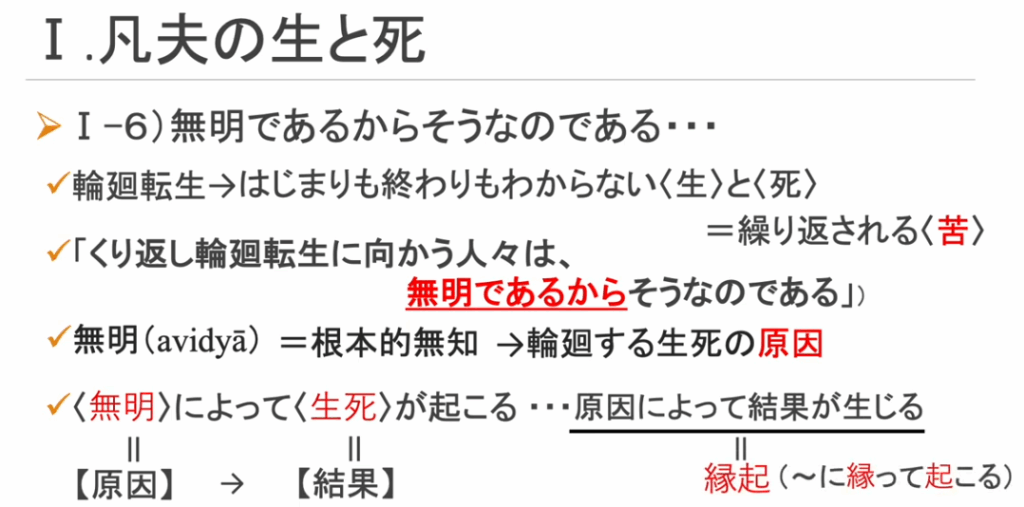

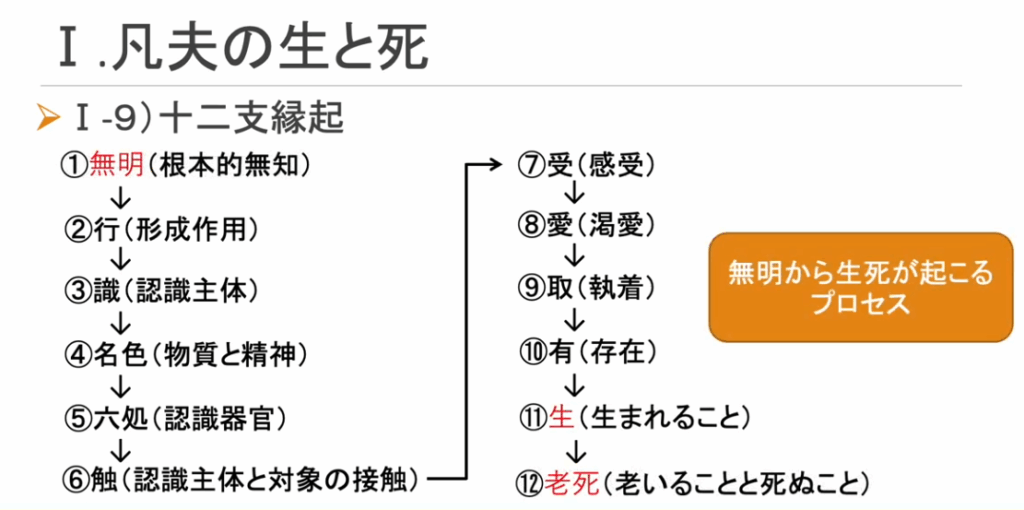

仏教では、生存(bhava)は無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死という十二因縁(十二支縁起)の第十番目として重要な言葉であり、輪廻を象徴する言葉である。なお、意味は同じで、異なる表現として「再び生と死を受けることもない」や「再び母胎に入らない」というものもある。

その一方で、ブッダはウパニシャッドの解脱への道で用いられている神道やブラフマンの世界という概念を継承することはなかった。

『スッタニパータ』のなかでの中道とは、両極端の否定である。

賢者は、両極端に対する欲望を捨て、接触をよく知り、貪らず、自ら非難するようなことを行わず、見聞したことに汚されない。

両極端に対して、生存と非生存に対して、現生と来生に対して、欲求することがない人は、諸の存在しているものに対して、執着であると決定し、住処(執着)はまったく存在しない。

両極端に対する欲望や執着が否定されている。それは煩悩であり、ブッダにとっては否定されるべきものである。

ここでの主題は涅槃とは何かである。ナーガールジュナは涅槃の存在と非存在、つまり涅槃は永遠にあらゆるところで存在し、かつ涅槃は永遠にあらゆるところで存在しないという両極端を否定する。その根拠は、『スッタニパーパータ』五一四の「非生存と生存とを捨て」(vibhavan ca bhavan ca vippahaya)というブッダの言葉である。『スッタニパーパータ』五一四と『根本中頌』二五・一〇によって、ブッダとナーガールジュナが直接繋がっていることがよくわかる。

涅槃への道は中道であり、言語表現を超越している。ブッダは、涅槃への道という法(ダルマ)を戯論寂滅であると説いたが、その法を戯論として説いているわけではない。それゆえ、ナーガールジュナは「ブッダは、いかなる所でも、誰に対しても、どんな法をも説かなかった」と述べるのである。

ウパニシャッドの解脱への道を、中道という涅槃への道とした。ナーガールジュナは、ブッダの「生存と非生存の断滅」という両極端の否定という中道思想を根拠にして、涅槃を説いた。それは「涅槃は存在するものでもなく、存在しないものでもない」のであり、涅槃は言語表現できないものである。涅槃への道は中道であり、言語表現を超越しており、したがって言葉が寂滅している。寂滅(upasama)とは言葉(prapana)が滅した(upasama)世界、言葉を超越した世界のことである。この世界は言葉をともなわない実在世界であり、吉祥(siva)である。言葉は両極端(ubhayanta)という二元対立を基本としており、その超越が中道(madhyama pratipat)である。

■:論文 龍樹の思想 心の実践哲学

この論文は、龍樹の思想を研究した。龍樹の思想は縁起にあることを示す。龍樹の思想とはこういうことである。仏法では「如」を頻繁に説く。如とは縁起のことである。ありとあらゆるものは、相互依存(縁起)し、脈絡し合って存在する。われわれは、独立したものとして存在し、周囲もまたそのように存在すると思っているが、実際はそうではない。

この論は、龍樹の思想の核心は縁起にあることを示す。縁起とは、概念領域や自然的存在領域の如何に関わらず、ありとあらゆるものは未決定で相互依存し合って存在することを意味する。したがって、独立してあるものなど何ひとつない。すべては脈絡し合って存在する。だが、この本来の在り様(縁起)を意識等が蓋をして、頑迷に見せようとはしない。そのため、龍樹は文字という意識等が把捉する範疇に切り込み、それを巧緻巧妙に駆使し、縁起の説明に挑んだのである。

◆この論の第四章で、仏教学・インド哲学の研究者で龍樹研究者としても著名な中村元(1912-1999)

の著『龍樹』(講談社、2002年)を用いた。その理由は、彼が龍樹の思想を縁起としながらも、それを概

念領域に集中させたからである。論者は、縁起を概念領域に集中させる中村の分析によって、多くの気づきを得た。なぜなら、仏法では、「一即一切」など日常感覚からは認識し得ない表現が頻出するからである。その認識し得ないものに対する道筋を、中村は縁起を概念領域に限定することで垣間見せた。縁起に関する認識論的限界を読者と共有するためと、それと対比させてこの論の主張するところを明示するために、彼の龍樹論を先行研究として引用した。

以上の引用から義と語の関係をまとめよう。聖人は義を伝達するために、語を使用するが、それはあくまで聖人が凡夫人に伝達するための便宜上の手段である。語は、義を伝達するための道具であり、その道具は伝達が完了すれば、役割は終了するものとする。したがって、道具である語に執着してはならない。

これをさきほどの「実相」に当てはめて考察してみよう。ひとは諸概念によって区別されるような世界があると思い込んでいるが、実相はそんなことはない。実際は区別し得ない状態なのだと龍樹が注釈した場合、そんなことは絶対に有り得ないと聞き手が判断してしまえば、そこから先へはすすめない。だから、まずは信じて聞いてほしい。ひとの習性、思い込みとは著しく相違する表現が今後頻繁に登場することを予期して前置きしたものと解し得る。経論はわれわれの経験則をひっくり返す内容を説くことがねらいと捉えてよいと思われる。

まとめるにあたって押さえておきたいのは、聖人は、区別のないものにあえて区別を設定して説いたという、この点である。ひとびとの考えは、正反対である。区別のない世界などおよそ信じられないにちがいない。ところが、龍樹の注釈によれば、そうではない。経も論も、区別がないことを承知のうえで、あえて文字で区別して説いたというのである。さらに論を発展させるために、次に唯物論的な視点を龍樹の著作から考察しよう。

ここでいう四大とは「地、水、火、風」を指す。経典によると、世界は四大でできあがっていると考えられていた。現代であれば、原子、素粒子などの量子で説明するのかもしれない。ここで注意しておかなければならないことは、四大は仮の名(仮名)なのだということである。第一義諦の立場では、このような見方はそもそもありえない。文字や区別などは存在しないのだから。聖人には説くところがあり、聞いてもらうために、ひとびとが好む区別をあえて設定し、それを文字化して説くのである。したがって、区別をあらわす文字は、仮の名である。文字である四大もまた仮名である。その仮名である四大を、ひとはさらに自分の身体を基準にして内と外に区別する。龍樹の注釈によると、この区別は我見に依るもので、我見が強いて我の存在を作りあげるのだと説く。関連する別の箇所を引用しよう

◆龍樹の分析が指摘する観点からすれば、このような見方そのものが顛倒なのである。われわれの認識のメカニズムそのものが作為であり、この作為は、本来相互依存して在るはずの縁起を顛倒させ、それぞれが独立して存在すると見せかけるものなのだと、龍樹は指摘する。これは大変重要な指摘である

中村の指摘に従えば、〔一切諸法=空=ものは固定的実体無し〕と「体得すること 」である。特に「体得」に関しては後々問題になるので、確実に押さえておきたい。この無上正等覚に実相と四大とを重ねてみれば、イメージしやすいのではないか。なぜなら、一切に区別がない状況であれば、結果的にあらゆるものが平等であると必然的に悟らざるをえないではないか。そのためには、区別を解消する必要がある。縁起はそのための方法だと予測し得る。

この場合の「法」とは諸説あるものの、「自然的存在を可能ならしめているありかた」だとする。した

がって有部の主張する法は「時間的空間的規定を超越している普遍的概念」に沿うものとし、西洋での

プラトンのイデアなどを類似するものとして例示する。さらに法と本性との関係に論がすすみ「「・・・

であるありかた」としての法が一つの実在とみなされ、「ありかた」が有るとされたばあいに、それが本

性といわれるのである」と注釈する。

次に、法とものが同一扱いされる歴史的経緯を示したうえで、「この「もの」というのはけっして経験的な事物ではなくて、自然的存在を可能ならしめている「ありかた」としての「もの」であることに注意せねばならぬ」と述べる

このような本性をもつ法ないしものは「経験的に知覚するものではなく、したがって自然的存在ではなく、自然的存在を可能ならしめているありかた」だから、「自然的存在は過去未来においては存在しないが、「法」は三世において存する、という意味であろう」と中村は推測する。

有部の思想を借りて、法に関する中村の注釈をまとめるとこういうことになる。法は、ものと言い換えることが可能であり、両者は概念に近いもので、自然的存在ではなく、それゆえ時間を超越して実在するものである。法は本性をもつゆえに自性が成立する。以上を図式化すると、〔法=概念=実在=自性〕となる。

ここでいう「分位縁起」も「胎生学的な解釈」も時間的生起関係を意味するという。したがって、あれがあるからこれがあるという因果関係を指すとする。これが中観哲学と対比させるために中村がまとめた有部の縁起に関する考え方である。

◆それでは、有部に対抗する中観派の縁起はといえば、「『中論』の詩句の中には相依性という語は一度も出てこないが、しかし縁起が相依性の意味であることは注釈によって明らか」とする。中観派の諸説を紹介した後、「長と短とが相依ってそれぞれ成立しているように、諸法は相互に依存することによって成立しているという。これは法有(ほうう) の立場においては絶対に許されない説明である」と述べる。以上の引用から、有部が縁起を時間的生起関係と捉えるのに対して、中観派は相依するものと捉えることがわかった。

このあたり、少し強引な気がしないでもないが、中村は〔縁起=相依性〕と捉える。仮に中村のいうように相依であれば、当然のことながら自性はありえない。有部の自性とは文字通り、ものは独立して実在する。

だから、自性と相依性は矛盾する。

相依であれば、諸概念は相依の集積と考えられる。相依は自性を否定するのだから、概念は単独で成立するものはひとつもないことになる。

:般若経と『中論』の縁起説

縁起が仏教思想の中で重要な役割を果たしているのは言うまでもない.

しかし,初期大乗においては必ずしもそうではない.意外なことに般若経においてもその使用例は少ない.特に初期の『金剛般若』や小品系般若ではほとんど重視されていなかった.

一方,拡大般若になると状況は一変する.特に後代の仏教思想に与えた影響という点で,注目されるべき縁起説が見られるようになる.

たとえば,龍樹の縁起説がそうである.龍樹は般若経にもとづいて自らの論理を構成したとされ,その縁起説は『中論頌』の帰敬偈,いわゆる「八不の縁起」や三諦偈等が知られている.両者の関係については,これまで中村(1981, 206–207)や真野(1992, 92; 107)によって,中論が般若経の増広に影響を与えた可能性もあるとする見解が示されていたが,その根拠については必ずしも明確ではなかった.

■ 1.『八千頌般若』(AS)における縁起が語られる場面

さらに,三つ目に説かれる〈不去不来の縁起〉は,本経の最後に付加された章節に含まれる.この章は『大般若経』「第二会」から「第五会」には欠落しているが,大品系般若においてさらに増広され,八不の縁起として『中論』帰敬偈の冒頭を飾るのである.その意味でも『八千頌般若』の最終段階で形成された発展的縁起説と云うべきなのである.

初期般若経の縁起説については,既に梶山(1992, 189–202)が梵本『八千頌般若』とその支婁迦讖訳『道行般若経』(179年訳)の内容を厳密に検討した上で,「最初期の般若経,すなわちサンスクリット本『八千頌般若経』の古層をなす前二七章,あるいは,『道行般若経』の前二五品には空の思想はその基調となっているが,縁起の思想は現れない」ことを指摘し,その理由として,「この古層と新層のあいだに『般舟三昧経』が介在している」ことを論証している.

『二万五千頌般若』(PV)の縁起をみると,基本的には『八千頌般若』の用法が踏襲されているが,法数としての用例が飛躍的に増加する.その多くは〔五〕蘊・〔十 二〕 処・〔十 八〕 界 の 後 に, 縁 起 と 縁 起 支(pratītyasamutpāda-,pratītyasamutpādāṅga-)を並記するもので,特に縁起が空や無自性と結びつけられるものではない.これは縁起の教理が確立されてから,法相の一つとして組み入れられたものである.

[4]八つの否定形式

この例は,『八千頌般若』を初めとする小品系には見られないが,『一万八千頌』や『二万五千頌般若』(『十万頌般若』)などの大品系般若に共通に見られる.以下,梵文『一万八千頌』(AD II.65.22–26)から順に見てゆこう.

どのように色形の真如を認知すべきなのか?真如は生ずることなく,滅することがない.来たることなく,去ることがない.

スブーティよ,なぜなら真如は虚偽ならざるもの(真実)である.ゆえに真如と言われるのである.それは虚偽がない.そのことによって真如と言われるのである.このように色形の真如を認知するのである.

どのように色形の真如を認知するのか.真如は生ぜず,滅せず,来たることなく,去ることもない.汚れることなく,浄らかになることもなく,減ることなく,増えることがない

以上のように,この動詞形によって表現された八不は『中論』帰敬偈の八不とは異なるが,大品系般若すべての文献に確認することができる.ただ,『放光』(No.221.8.129b29–c3)では他の文献と異なり,最後の四不の順序が,「亦不斷亦不著.亦不増亦不減」と異なるのみである.玄奘訳『大般若経』(T220)では『初会』(6.985c17–22)・『第二会』(7.387b24–29)・『第三会』(7.732b22–26)共通して「無生無

滅無來無去無染無淨無増無減」とし,不~とは区別する.

3.八不の縁起

4.結論

このように考えると,速断することはできないが,初期般若経より空と同義として用いられた不生(anutpāda, [atyanta-]anabhinirvṛtti)という否定表現が,さらに不生不滅というディレンマの形式となり,そして四不(不生・不滅,不去・不来)から,さらには八不へと説かれるようになった.その否定表現を龍樹が八不として偈頌に纏め,縁起思想に結びつけた.それをさらに AD をはじめとする後代の般若経が帰敬偈そのものを意識して文体を変えることなく伝承したと考える方が妥当であろう.

縁起:空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張(龍樹)

今日のテーマは、縁起と空です。縁起については後に様々な解釈があるわけですが、仏教における思想的な道筋、バラエティーに富んだ仏教思想の骨格になっているものを一つ挙げろと言われれば、まぎれもなく縁起思想、仏陀が悟ったという一つの道理、これをおいて他にはありません。ただここで道理というのは一つの大乗仏教的な解釈になるわけですけれども、ともかく、今日はこの縁起を中心に、仏教の中心線、骨格をなしているものを考えてみようと思っております。

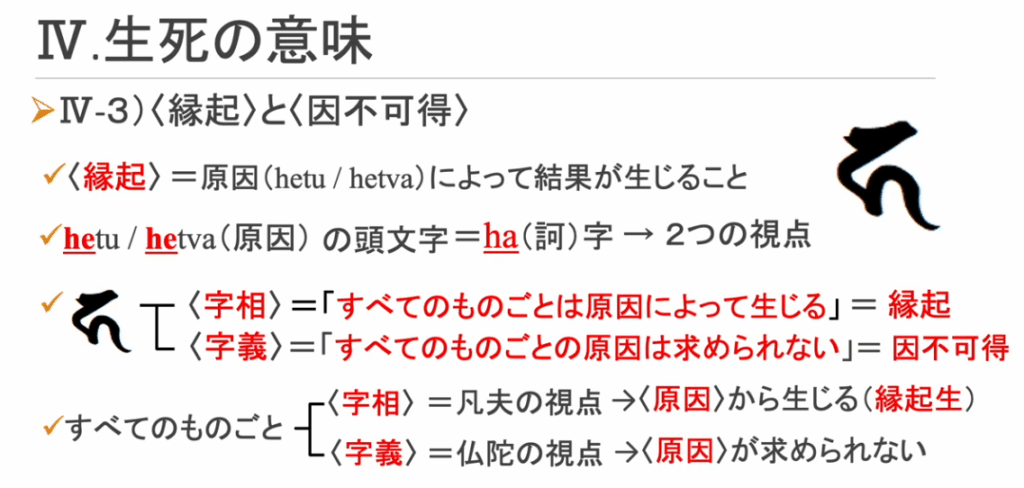

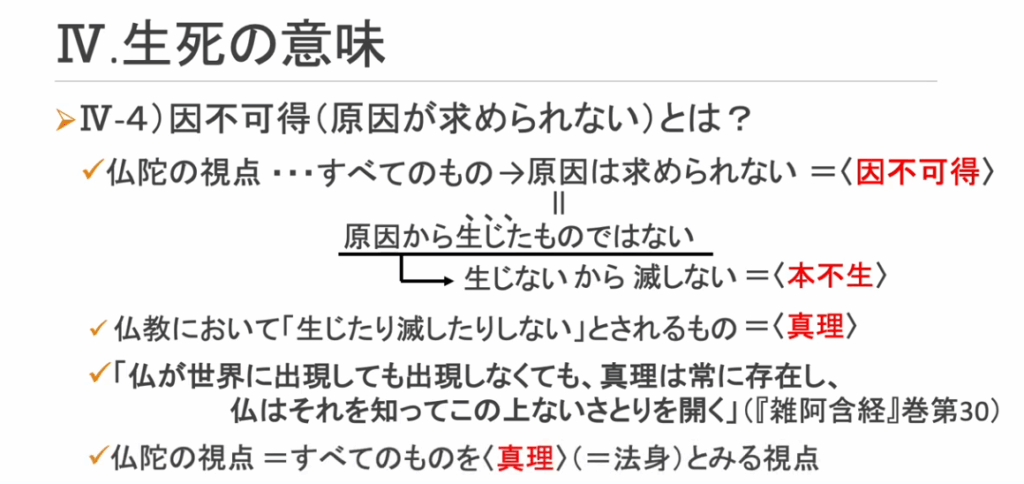

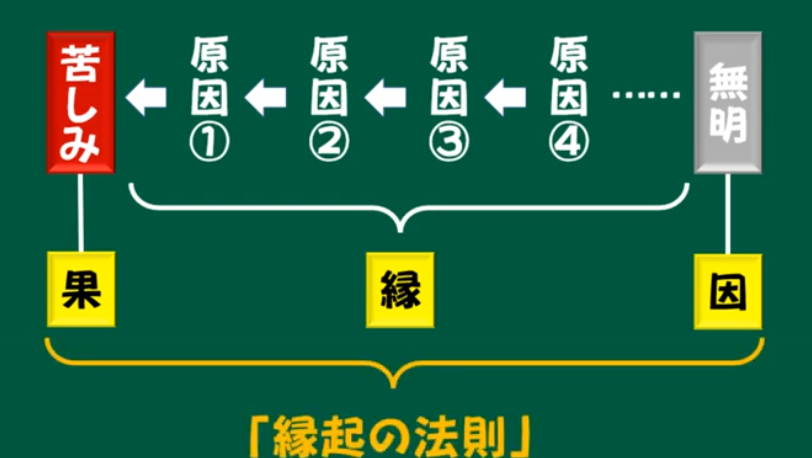

それでは、縁起とは何なのでしょうか。縁起はもともと、インドのサンスクリット語という言葉で「プラティーティヤサムウトパーダ」(pratītya-samutpāda )と言います。これは「縁って生じること」を意味します。素直に理解すれば、原因によって、依存して生じるという意味です。「依存性」と訳す人もいますけれども、「縁起」という言葉は現代語としても半ば使われていますので、これをあえて現代語に訳す必要はないだろうと思っております。

◆この縁起とは、いかにすれば人はその苦悩から解放されるのかという問題と深く関わっています。解放されるというのは、静けさに満ちた境地をいかに得るかということですが、仏教ではその境地のことを「ニルヴァーナ」(涅槃nirvāṇa )と言います。正確には仏教のみに特有な術語ではないですが、当初は仏教に固有の、煩悩の炎が消え去った状態という意味でこの言葉が使われていました

それをいかにして獲得するかと考えたときに、とにかく苦悩がもたらされる因果の系列をブッダは辿ったということです。それが端的に縁起という言葉で表されるようになりました。ですから縁起は、いかにすれば人はその苦悩から解放されるのか、という人生の普遍的な課題に対する回答という性格を持っています。

苦悩には必ず原因があります。病気には必ず原因があるのと同じです。それをひとまず自分のうちに探れば、煩悩、またはそれに根ざした行為が関係しています。その原因である煩悩が静まった状態をニルヴァーナと言います。また、苦悩から解放されたという結果に焦点を合わせて表現すれば、「解脱」になります。インドの言葉では「モークシャ」とか「ヴィムクティ」などと言われます。これらは、仏教を離れてインドの多くの宗教思想、とりわけゴータマ・ブッダ時代に現れた沙門型の宗教、出家遊行者型の宗教で広く用いられます。ブッダ自身も禅定によって悟りを得たということですから、広い意味でのヨーガ行者であることは間違いないわけです

さて、苦悩がいかにもたらされるかという因果関係を、法の連鎖と言います。法というのはインドの言葉で「ダルマ」と言って、支え保つものという意味を持っています。仏教では、われわれの生きている世界の様々な要因、項目となっているものをダルマと呼びました。ですから仏教的な意味合いでダルマと言えば、この世界を支えている物質的・精神的要素というのが基本的な意味です。英語ではよくelements などと訳されますが、なかなか簡単に訳せるものではありません。単に法と言っても、理法、あるいは教法などと様々な意味を持ちうるからです。

ダルマには大きく分けて三つの意味があります。まずは先ほど述べた要素としてのダルマです。

それから、要素を貫いている共通の性質や道理としてのダルマです。例えば「諸行は無常である」と言うときの「無常」だとか、「一切の諸法は空である」と言うときの「空」であるとか、これらが諸法に共通した性質、道理としてのダルマであり、後世の言葉で言えば、「理法」にあたります。実は「理」というのが付くのは中国に入ってからです。インドにそのままぴったり当てはまる言葉があるわけではありません。様々な要素に共通の一つの道理として、そのように訳されるようになるわけです。

そして最後に、この二つを説いたものがブッダの教え(教法)だということで、ブッダの教えがまた法として訳されたりもします。

ここで縁起というのは、理法、すなわち道理としての法にあたります。これは要素としてこの世界を構成しているものではありません。例えば見る機能を持っている視覚器官だったり、音を聞く耳という器官だったり、それによって聞こえる対象の色や形だったり、そういった個別の要素ではない。個別の要素が必ず縁って生ずるというあり方でもって、共通の理法に貫かれている、そういうときに使うのが縁起ですから、これはもし法という言葉を当てたとしても、それは理法、道理としての法ということになります。

◆ただなんと言っても、この縁起の道理を理解することで、初期仏教は体系的に理解できようかと思います。初期仏教の説というと、中道、四諦、八正道などをばらばらに教わって終わりかねませんが、これらは全て縁起をしっかり理解することで、体系的に理解できるというところがあります。初期仏教の説をいかに体系的に理解するか、これが大事なポイントです。

◆漢訳の仏典であれパーリの仏典であれ、われわれが初期の仏典を見ると、およそ縁起と言えば、十二支の縁起説が出てきます。これは基本的に惑業苦といって、煩悩と行為とその結果という三つの要素をどれだけ詳しく説明するかという話です。まず煩悩が、身口意の三業、すなわち身体的な行為、言葉を発する行為、思考行為という様々な行為を生み出します。この三つの行為をツールにして、様々にもがきながら執着して自ら苦悩を招く、というのが縁起説の骨組みです。もう少しコンパクトな縁起説は、比較的初期のブッダの考えを伝えると言われる『スッタニパータ』や『ダンマパダ』などに出ます。

◆ですから、縁起説の骨組みは煩悩と行為と結果としての苦楽の問題なんですね。煩悩が基礎になっていれば行為がいつまで経っても浄化されないので、結果として苦悩が導かれるということになります。因果系列を辿り、根っこにあたる煩悩をコントロールしきればいいんだ、それによって結果として苦悩から解放された静けさに満ちた境地が得られると、これが縁起説の骨組みです

■四諦と縁起

大乗仏教徒はまさにこのような解釈を問題にします。ブッダは原因としての法を悟ったのではなくて、因果関係という道理を智慧によって見極めたのだ、と。「智慧によって」というのは、パーリ語で「パンニャーヤ」、サンスクリット語で「プラジニャヤー」と言います。あとは動詞の形で「パジャーナーティ」や「プラジャーナーティ」など「洞察した」という言い方で出ます。『般若経』の「般若」というのは、実はここに由来すると考えられます。ブッダが般若の智慧によって縁起という理法を見ぬいた、というこの般若(プラジニャー)に焦点を当てて般若経典と名づけているわけです

ともかく、後世の言い方をすれば因果関係が縁起ですから、縁起の原因と結果を、原因は何、結果は何というように整理すると先の四聖諦の四つになります。有部アビダルマや南伝の上座部では、縁起はブッダが悟ったもので、それは原因としての縁を学ぶことに尽きるのだから、弟子はこの四つの真理を学びなさいと、そしてそれらを学ぶ弟子はアーリヤだと説いています。アーリヤというのは四聖諦の「聖」にあたり、聖人というような意味づけになります

◆これらの八つの道は極端な苦行によっても快楽主義によっても得られないものですから、不苦不楽の中道というのは八正道全体のありようを表しています。それから非有非無の中道、これはナーガールジュナなどが重視した中道説ですが、初期仏教のある経典で正しい見解とは何かという問いへの回答のなかに出る表現です。物事はある条件が整えば生じてくるので、存在しないというのも一つの極端です。しかし条件が変われば変化することがありますから、あり続けるということもないのです。このように、「いきなりなくなることもなければ、あり続けることもない」というものの見方、これがこの正しい見解の意味するところです。

縁起として物事を見るというのは、すべてのものは色々なものに出会って変化するという見方をすることです。あり続けることも、いきなりなくなることもないから非有非無である。このように、非有非無の中道というのは、縁起を正しく理解することで当然理解される、極端に陥らないという立場だということになります。

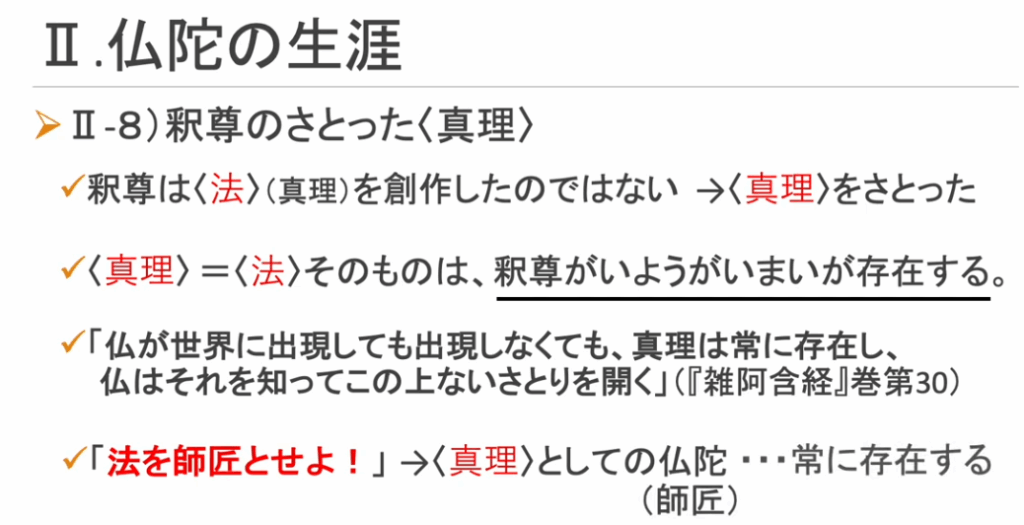

ここには後代、大乗仏教徒たちがいろいろな意味で重んじた縁起解釈が示されています。まず「如来が生まれようと生まれまいと」とあります。仏はその縁起を洞察し見抜いたから成道したのですが、仏が成道する前にもこの道理はあったのだということです。「依法不依人」というような言い方がありますが、理法にあたるものは誰かが悟る以前から元よりあった、と。

それは諸法のはっきりした定まり、ルールにあたるものだというのがこの後の台詞です。「此縁性」とか「法の定立性」とか「界」というのは、法界という言葉があるように大乗仏教できわめて重視された大事な概念です。また「真如」という言葉がありますが、これはタタターと言って、「その通りであること」という意味です。この言葉は大乗仏教の、ある時期以降の般若経典に登場します。またこの真如を重視したのは瑜伽行唯識学派という、中国の法相教学につながる学派でした。実は「その通りであること」というこの表現は縁起を形容したものです。縁起という道理はそのままのものであり、人の迷いや悟りの基礎となっている。これはブッダが生まれようと生まれまいともある、ということです。

◆そういうことで、大乗仏教というのは初期仏教の新たな解釈を、論の形ではなく経典の形で説き始めたというところに大きな特色があります。新しい論を展開したというだけなら、第十九番目の伝統部派に収まったとも言えます。そうではなく、経典を生み、ストーリー性を持たせて自らの主張をしたということです。そしてその大乗経典に根ざして新しい論の展開が生まれてきますから、大乗仏教は初期仏教の新たな経論釈運動として、紀元前後ぐらいから、じわじわと影響力を持ち始めます。

◆『般若経』の空の思想というのは、当時から誤解を招きやすいという面がありました。『中論』の作者である龍樹(ナーガールジュナ)の果たした一つの役割は、その誤解を正そうと努めたことにあります。もう一つは、この空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張したことです。それではどうして縁起を空と言い換えなければならなかったのかということですが、これには思想史的な文脈があります。

ナーガールジュナに言わせれば、物事の本質はむしろ働きや作用にあります。壺を例にとると、「その中に水やミルクを盛るという働きをもつもの」を「壺」と言います。「人」と言おうと「アートマン」と言おうと、それは仮の表現としては何の問題もない。ただしあくまで仮の表現であって、実際にわれわれにとってあるのは意識だったり苦楽の感覚や意思だったり、対象のイメージや身体だったり、お互いの因果関係を通して変わりうるようなものである。いかなるレベルであれ、実体的な固有の本質を認めることは変化を妨げることになる。変化を妨げるような考えは現実に照らして当たっていない、これがナーガールジュナの理解するところでした。

◆ ナーガールジュナによれば、あるものがあるものによって生じるとき、依られるものと依るものは別とも同じとも言えないとされます。これは現代人にも分かりやすいですね。例えば氷が溶けて水になった場合、氷と水は様態が違っていますが、本質的には同じとも別とも言えません。ナーガールジュナはこのような広い意味での縁起解釈に立ちます。この考え方に立つことで初めて全てのものが変化しうるし、変化することが可能だからこそ、われわれは堕落することもできれば仏にもなると、こういう両方の可能性が開かれています。この意味で、空が妥当するものには全てが妥当すると述べています。

次に「空」が意味するところですが、ナーガールジュナにとって「空」というのは、縁起にほかなりません。言葉が違えば言葉の持っている概念も違って当然ですが、縁起、すなわち縁って生ずるということは、つまりは固有の本質を欠いているということです。固有の本質を欠くことを自性空と言いますが、「空」というのはもともと何かが何かを欠いているという意味です。英語で言うとempty of という表現がありますが、This room is empty of elephants. この部屋には象がいない、象を欠いているというときの「欠いている」という意味です。ですから空が縁起だというのは、実は固有の本質(自性)に対するナーガールジュナの定義に関係します。固有の本質とは何かというと、『中論』第十五章の第二偈に「他のものに依ることなく作られないもの」という定義があります。これは西洋哲学でいう実体の概念に近い意味づけです。そういう固有の本質(自性)を欠くものは縁起すると言っています。

◆われわれは食事をしたり飲み物を飲んだりして生きていますが、そうすると人は常に新陳代謝しながら生きているという点では一瞬たりとも同じ状態であることはありません。一方でまた、微妙に変化しながらも法律的にも、また自分の意識の上でもアイデンティティを保っています。そういうことを批判しているのではなくて、不変の変わらざる本質が自分の中にあるというふうに考えた途端に人はそこで止まってしまう、と言うのです。ですからむしろ空であるときに、すべての人や事物は縁起し、他の人や事物と因果関係をもちながら変化し、全てが妥当する。これが「空」の意味であり、空であるときのすべてのものの有用性であります。ナーガールジュナの空の考え方を理解する上では、苦に関する以上の三つのポイントが大変大事になってきます。つまり、先の第十四偈に出る、空そのものと、空の意味と、空であるときの〔すべてのものの〕有用性です。これらはときに空性、空義、空用とも呼ばれる三つのポイントです。

◆先ほど空というのは、固有の本質を欠いていることというだけでは半分の理解だと言いました。固有の本質を欠くがゆえに他の働きと関係しあいながら働く、というのがもう半分です。例えば、水を飲みたいときに氷を持ってこられても困ります。温度を上げて溶かしてもらわなくてはいけません。暖めるというきっかけを与えて溶かすことで水になります。水ではアイスコーヒーしか飲めませんから、ホットコーヒーにするときにはホットウォーター(温水)にしなくてはいけません。日本語だとお湯という言葉がありますが、人間にとっての働きが異なるものに、人は別の名前を与えます。言葉を仮りの表現として採用し、表現されるものの働きや様態が変われば、私たちはまた表現も替えます。ただし、水と氷、水とお湯の間にも連続性はあります。いずれにせよ、空であることによってこれらすべての変化は可能になり、空であればこそ作用がはたらくということです。

■おわりに

今日の私の話の結びは、仏教は縁起を究めることに尽きる、と言えるということです。そしてまた、縁起を究めた人が仏ということになります。後世言われるような意味での法身仏というのは、縁起という道理を身体としている人のことを指しますから、まさにそういうことです。この縁起の思想を理解することが、仏教思想の核心を理解するうえできわめて重要です。

ただし、同時にまた縁起の思想が様々な解釈をもたらしたということも併せて理解する必要があります。縁起説の核心は、生存の苦悩をもたらす原因を探究してそこに煩悩を見いだし、苦悩の原因となるその煩悩を静めることによりニルヴァーナ、すなわち煩悩の炎が吹き消された静謐な境地の獲得を目指す、というところにあります。この点は初期仏教以来変わりません。ただし大乗仏教徒たちは、輪廻を離れてそのような境地に入ろうということではなくて、今この世で生きている世界でそれがありうると理解しました。時代背景の変化も影響してか、輪廻観も大きく変わりましたが、基本線は変わらないと言えるのではないかと思います。

龍樹と世親:森山清徹著転記~戯論(概念化)寂滅(縁起=空)&浄土教思想~

龍樹の主著といわれる『中論』は、全体で二七章、四五〇偈弱からなる、経典以外では世親の『倶舎論』と共に最もよく読まれ研究されてきた仏教哲学書である。

そこに説かれることは、縁起すなわち「空(くう)」である。その意味は、戯論寂滅(けろんじゃくめつ)、縁起に集約されよう。以下にこのことを表す。

この意味で「空」であると知る智慧とは、先入観、固定観念の払拭を目指す英知といってよい。

我々の先入観、固定観念の根本は「戯論(けろん)」にあると説かれる。この戯論を鎮めることが戯論寂滅(けろんじゃくめつ)といわれ、自ら造った束縛からの自由、解脱に連なるということである。

まず、諸の業と煩悩とは分別から起こる。また、それらの分別は無始以来の輪廻において繰り返し繰り返し経験してきた知識とその対象、言葉とその対象、行為と行為をなす人、道具と作用、壺と布、冠と車、色(物質的なもの)と受(精神的なもの)、女と男、利益と不利益、楽と苦、名誉と不名誉、非難と称讃などの特徴をもった種々様々な戯論から生起する。この世間的なあらゆる戯論は、空性において全ての存在の自性は空性であると見るときに滅せられる。

「自性(じしょう)分別(ふんべつ)」とは、自ら思い込んだ固有の性質(自性)ありと別け隔てすること格差を設けることであり、それは優越感、劣等感、差別意識、偏見、他者を見下すことにつながりやすい。

◆したがって、他者の救済、他者への思いやり、すなわち慈悲心は希薄となろうから分別を除く必要がある。このことによって誤った営み(業と煩悩)が正され得ることになる。空の智慧に目覚めることとは偏見、差別意識の不条理に気付くことに始まる。すなわ

◆輪廻において形成された思い込み(自性)→戯論→分別→業と煩悩→さらなる輪廻

◆輪廻から解脱への道(どう)は、自性の空性(縁起・無自性)→戯論の滅→分別の滅→業と煩悩との滅→解脱

◆この解脱への経緯が「縁起」ということになる

そこで、我々は次の通り答える。汝は空性を説くことの目的を、空性を、また空性の意味を理解していない。したがって、以上のように混乱させられている。(24-7)

二つの真理に依存して諸仏の教えは説き示される。世間における世俗的真理と最高の意義からの真理とである。(24-8)

この二つの真理の区分を知らない人々は、ブッダの説法に関する深い真理を知り得ない。(24-9)

縁起とは、この世界の全てのものは、種々な原因から起こっていることという因果関係のことであるが、種々な原因によってというのは、他の力によってということである。戯論の領域に留まる限り、自己の力によってと思い間違いをし、他者への思いやりが欠如しやすい。そこで、大乗仏教は空の智慧により縁起を他者の救済、廻向の思想、慈悲において表そうとするのである。

■ 縁起に非ざるも──自性(じしょう)

上の『明らかなことば』における戯論の解説から知られるように、例えば、「道具と作用」ということに関して、ナイフを取り上げてみると、それは果物の皮をむいたり、切り分けたりするのに極めて有効である。他方、それは凶器ともなり極めて危険なものである。諸刃の刃といわれるのはこのことである。「楽と苦」についても、一方の人にとっては楽しいと感じられることも、他方の人にとっては苦痛でしかない場合もある。これは人の経験や努力の積み重ねによっても、時代や土地柄によっても異なり多様性をもつ。

このように、我々の見たり、聞いたりする事柄には、他から独立した一義的な意味があるわけではないにもかかわらず、つい自分の思い込みや決め付けによって、その意味を捉えてしまう。

◆ このように、これにはこの固有の性質があると思い込んでしまったものを、龍樹は「自性」と呼び、実際には、そのような自性はなく「無自性(むじしょう)」である、なぜなら、諸条件によって成り立っていることが「縁起」であるから、自性とは諸条件により成り立っていることとは反対にそれ自身で成立する性質ということになり、縁起とは反対に因と縁とによらないものであり、そういう自立的な性質は存在しないからである。

これは、何の特徴もないことをいっているのではなく、一方的な思い込みとしての性質はないといっているのである。われわれの陥りやすい弱点を指摘し、その自覚の下に正しい認識に立つことが、「戯論」を脱する方向性をもった「道(どう)」を歩むことになるというのである。このことを龍樹は『中論』第十五章などで

もし、空でないなら、到達し得ていない(修行の段階)に(向上して)到達することも、苦悩の尽きる段階に到達するための行為も、あらゆる煩悩を断じることもなくなる。(24-39)

自性が存在し「空」でないとしたら、何も変わらないことになり、修行によって努力することによって進歩し向上するという変化も起こらないことになるというのである。「空」であるからこそ、全てに変化をもたらし得るのである。

したがって、誤った行為によって罪を犯したとしても、悔い改め新しい行動を起こせば、自己に変化を起こし得るということである

ここに自己の福徳を衆生のために、無上菩提に向けるという廻向の思想が表わされている。自己の犯した罪が懺悔により許され得るのも、自己のあらゆる福徳が衆生のために無上菩提に向け、衆生の利益(りやく)になり得るのも、自己の行為と他者の行為とは別物であると区別する「自性」がないからであり、即ち「空」であるからである。

したがって菩薩の行為を因とし縁として衆生の救済が成立し得る、すなわち「縁起」ということになる。あえていえば、龍樹の『中論』の空、縁起、無自性と何ら異なるものではない。

中道を生きる:空海論遊

「釈尊は苦行主義と快楽主義のいずれにも片寄らない(不苦不楽の中道)、精神集中を内容とする八正道によって悟りに到達したとされる。初期仏教ではこの(不苦不楽の中道)が主であるが、(不断不常の中道)(非有非無の中道)も説かれている」

「竜樹の『中論』では、縁起・空性・仮・中道を同列に置いているが、これは、すべてのものは縁起し『空』であると見る点に中道を見、空性の解明によって中道を理論づけるものである」

念のため中村元博士の『ブッダ入門』(2012春秋社)も見てみよう。四諦の教えのあとに続けてこのように述べられている。

「中道の教え 。これは、(四諦の教えを指す:筆者注)別の言葉では『中道』の教えであるともいわれます。最近では政治の世界でも、『中道』ということがよくいわれます。誤解を受けやすい言葉ですが、『中道』は、どっちつかずという意味ではありません。漢訳仏典では、『至要之道』という訳語もあります。これはいい訳だと思います。肝心かなめの道だというのです。具体的には『不苦不楽の中道』です。わが身を苦しめるのでもないし、快楽にふけるのでもない。どちらでもないから中道というのです。」(pp.158~159)

ちなみに空海は『三教指帰』において儒教・道教・仏教を載然と分けて論じているし、晩年の『十住心論』においても、儒教を第二住心とし、第四住心からの仏教(顕教)はそれと一線を画している。それは儒教と仏教とは根本的に異なるからで、この点を解説とともにきちんと押さえている。

◆私たちが日常、常識的に身につけている意識は、自己と他者を分け隔てている感覚である。互いが切り離された孤立的な存在であるかのように思っている。その結果として、固定的、実体的な自分に過剰に執着せざるを得ないのだ。

◆釈尊はあらゆる「苦」の状況がその執着から生じていることを悟られた。釈尊が「苦」を解消されたのは、「苦」を生じさせる執着の正体を自覚したからである。さらに「苦」とは「無明」に縁(よ)ってそこからか因縁生起していることを悟られたからである。解脱とは「無明」が「明智」に転換されたときだといわれるが、おそらくそのとき釈尊は、日常的な感覚や思考を離れた高次元の世界を実感されたと思われる。それが「仏の世界」であろうと思う。

いや、「中道」とは「四諦」「八正道」(四つの真理と八支による聖なる道)であるというだろう。確かに仏伝ではそのように定説化されている。苦悩を生み出す原因は無明から生じる執着にあり、執着心がある限り人は輪廻界のとりこであり、次々に生死転生を続けながら永久に「苦」を味わい続けるとある。この「苦」の連鎖から脱却する道は「八正道」を守った正しい生活を行うことだとされる。仏教学者や僧侶はそのように説く。そこに「中道」の内容は示されているではないかと。

「正しい見解(正見)」を持ち、「正しい思惟(正思)」をし、「正しい言葉(正語)」を使

い、「正しい行い(正業)」をし、「正しい生活(正命)」を送り、「正しい努力(正精進)」をし、「正しい意識(正念)」を整え、「正しい精神統一(正定)」を行うことが、苦滅に導く八つの正しい実践道であり、これが「中道」の内容だとされる。だから「八正道」を実践しましょうと仏教書にはよく書かれている。

要するに「八正道」を実践しようにも、「正しさ」のスケール(物差し)が異なれば、相対的な人間社会において混乱をきたすばかりである。真剣に仏法を考えようとする人なら必ずそのような疑問を持つだろう。

◆◆仏教はバラモン教的な伝統社会の通念に対して、人間は出自ではなく行い(身・口・意)の三業によって判断されなければならないとして、カーストによる区別や差別を否定し、徹底して命の平等主義を説き実践した。この高度な普遍性が仏教の根本にある。

◆「八正道」の基準

釈尊は「四諦」の自覚を促すために弟子たちに「八正道」を示されたという。釈尊に帰依する修行者たちは、しかしさすがに「八正道」の意味を理解していた。それは道徳論ではなく真実を見る仏の智慧を得ることである。

そのためにはまず自分の生活を見直し整える必要があると考えた。かくして弟子たちに戒律が生まれた。「戒学」・「定学」・「慧学」(三学)のうちの「戒」である。「三学」の「学」とは、この場合、「学ぶ」という意味ではなく実践を意味する。実践戒律の初めは、基本的な「五戒」、すなわち「不殺生」「不偸盗」「不淫」「不妄語」「不飲酒」の五つぐらいだったが、「十善戒」など次第に増えていき、宗派によっては何百にものぼるのようになった。

戒律を守ることが、どうしてこうまで「ままならない」のか。それは人間というものが元々そのようにつくられているからである。それが釈尊のいう「苦」の意味である。かくして弟子たちは「十二支縁起」を理解する。人間として存在する自分は、本来意志とは関係なく「因」と「縁」の和合によって現象していることを知る。ここにおいて「苦」の実相が「縁起の支配下にある」ことを認識する。

筆者には、「八正道」とは弟子を自己探求(悟り・菩提)に導くために、釈尊が与えられたメソッドではないかと思うときがある。私たちが縁起の支配下にあるかぎり戒律を守ることは本来不可能なことなのである。そのことに気づかせる意味もあったように思う。

逆に言えば解脱された釈尊には可能であった。何となれば解脱とは「縁起の世界」からの離脱を意味するからだ。むろん釈尊が生老病死を克服したわけではない。しかし精神的には縁起の支配から自らを解放したからだ。(これを心解脱という)

では釈尊は凡夫が「真の正しさ」を理解できないと諦められたのか。否、釈尊は明確に説かれている。筆者はそれが「法灯明」(法帰依)の教えだと思う。「法に依れ」とは、「仏の真実」を拠り所にせよという意味である。すなわち人間社会の通念など「俗世の正しさ」に依るのではなく「法=仏の正しさ」に依れと教えられる。

では依るべき「法の世界=仏の世界」はどこにあるのか。それが「自灯明」(自帰依)の教えである。自分を「灯」としたとき必ず感得できると釈尊は遺言された。何故なら釈尊は、自分が外なる権威や倫理を頼まず、自己を「灯」としてひたすら深い瞑想に依ったからである。その結果の「悟り」の体験が、確信をもって「自灯明」と言わしめたのである。同様のことを空海も繰り返し何度も何度も説いている。

釈尊の「悟り」とは、宇宙の一部である自己(人間)の存在の真実の姿であった。「法の世界の真実」とは存在の究極の姿である。万物は孤立しているものではなく関係そのものである。わが身もまた宇宙の大生命・大日如来の脈々と流れる血脈にあり、無限に広がる自他非分離のいのちを生きている。したがって所得も無所得もなく、個我の欲望も執着もない。故に生老病死もなく「苦」もなく、「私は全てであり、全ては私である」という時空を超えた永遠の「生」を実感されたものと思われる。つまり「法」と一体化されたのである。

この悟りへの修行が深般若波羅密多といわれる行の実践である。そのとき因縁和合にしか過ぎない自分の命が新たな地平で輝き始めるのだ。すなわち八正道の「正しさ」とは「如来の正しさ」のことに他ならないのだ。「俗世の正しさ」は仮の正しさである。

そこから初めて真の「八正道」が見えてくる。正見、正思、正語、正業という一連の正しさの基準は、実は「仏の目から見た正しさ」であり、無知な人間の思いはからいによる正邪ではない。

「善し悪しのはからいを超え、目覚めたる人は、怖れあるなし」(第39詩)

◆だから「八正道」を示されたのであろう。その座標軸が「正見」である。「四聖諦」(苦諦・集諦・滅諦・道諦)の一つ一つを正しく照見し、智慧として収めることである。この第一の「正見」を起点にすることによって、あとに続く「正思」「正語」「正業」など七つの正道は、一見世間的な道徳論に似ていても内実は仏教倫理となる。これが真の「八正道」の実践徳目であり、時代や事情によって変わることのない真髄であり、仏教の不動の根拠である。

◆◆ここから世俗の道徳的な善悪は、本来「仏の正しさ」つまり「仏法」を基盤として考えなければならないこともわかってくる。仏法が王法の上にあるという意味もこのことを指す。仏法を国家の基本においた聖徳太子はさすがである。だが庶民にとって、欲望を捨てて直接仏道に沿って正しく生きることはなお苦難の道である。王法(為政者による世俗のルール)に従って生きる方が遥かに楽である。だからこそ、より純粋に「仏に近い生き方」を求めた人々がいた。それが出家修行者である。いわずもがな若き空海もその一人であった。

ナーガルジュナ(龍樹)以降の「中道」を仏教学的にいえば、諸存在は縁起の故に空であり、しかも「仮」として表明されるものであるから、有でもなく無でもなく「中道」とする。龍樹は究極的・絶対的真理(勝義諦)と、世間的・相対的真理(世俗諦)という二つの真理(二諦)を説いた。彼の『中論』ではこの「二諦」の立場が「中道」とされている。仏教学的にはまあこのような説明になる。しかしこれでも一般の人には何のことかわからないだろう。

そこで筆者は、究極的・絶対的真理(勝義諦)を「仏の世界の真理」、世間的・相対的真理(世俗諦)を「人間界の真理」と言い換えている。「人間界の真理」とは我々が日常認識している現実である。言葉によって表現される世界のことでもある。言葉による思考とは理性と分別であり、整合性と実証性を証明する論理学や科学の世界でもある。縁起に依存した世界といってもいい。

対して悟りによる「仏の世界の真理」とは、人間の思考とは次元を異にした、言語では説明不可能な絶対の世界(真如)である。そこに相対性はなく自他の分別や区別はない。つまり「中道」とはこの二つの真理を、二つながらわきまえて生きよという教えではないかと解釈しなおすことにしている。

◆◆◆人間界の真理(世俗諦)を超えた仏の心は、この世の諸々の存在が縁起上の現象であることを悟るが故に「空」を照見している。「空」なる世界においては「色」なる自己は存在しない(色即是空)。自己が存在しなければ無明も我執もそこから生じる煩悩もない。つまり「苦」から解放された状態である。これが解脱(仏の心)である。だから物事が偏りなく見えるのではないか。「中道」の真髄はこういう世界を踏まえた上での説法ではなかろうか。

だが仏の心で眺めれば、自らの思想に囚われた我執の人となる。仏教では執着が煩悩を生じると説く。その根源を無明と呼ぶ。無明とは人間の根源的な無知のことである。科学技術などの「知」は外に向かって拡大するものだが、その「知」の内に関しては全く無知である。これが本来的な「無知」である。智慧はそのことに気づかせる。であれば仏教の造詣が深いと高評される「知の巨人」は、「”知識”の巨人」であっても「”智慧”の巨人」とはいえない。筆者が仏教徒の立場から氏の科学至上主義を批判したのはこの理由からである。

◆「中道」を生きる

不殺生戒は仏の心から見た戒めである。仏道に依って正見、正思、正業しようと努めれば、人間は行き過ぎた文明の行為を自制するしかない。外なる文明の進歩は重要だが、内なる智慧の完成はさらに大切ではなかろうか。極端な効率主義や欲望主義に偏らず、真の「正しさ」は”仏の基準”にあるという自戒の意識を含むことこそが「中道」であろう。筆者はそのように理解した。

「中道」とは、人間の営みの中で、「本当は何が正しいことか」と常に仏に問いかけることである。在家は修行僧のような清貧でストイックな生き方をする必要はないが、かといって移ろいやすい俗世の価値観だけを行動の原理にすることでもない。仏の世界と人間の世界の双方が同時に視野に収まった、いわば中間の道を生きることが肝要なのではないか。これが『至要之道』(肝心かなめの道)なのではないだろうか。仏の声を聞きながら娑婆を生きる。こういう生き方を説いたのが「中道」であろうと思われる。

要するに「中道」を生きるとは、「仏の心を持って俗世を生きること」である。できるだけ「仏の心・仏の智慧に近づいて生きようとすること」である。そうすれば自らの心が安定し、行き過ぎた方向を修正しようと思うだろう。そして文明の発展や世界の進歩発展とはどういうものか、人類の本当の進歩向上とはどういうものかということを考え始めるだろう。人類が最高に進化した姿、大乗仏教ではそれを「菩薩」と呼び、人類の理想像としたのである。

菩薩とは聖と俗の中間にありながら、ただの中間ではなく、それを超えられた方である。衆生に寄り添いながら、慈悲の心をもって、如来と衆生をつなぐ正に偉大なる「中」を顕現した存在といえよう。

中道仏性論攷

中道観(ちゅうどうかん)は、仏教、特に天台宗において重要な概念であり、相対立する二つの極端な立場(二辺)に偏ることなく、その中間をいく真実の道理を観ずることを意味します。

これは単に二つのものの「中間」ではなく、両極端を離れた、矛盾や対立を超える実践的な方法論を指し、仏教における生き方や真理の把握の核心とされています。

■ 二諦から三諦へ

仏性思想が中国的変容をこうむるのと平行して、中国仏教は、二諦説から三諦説へと移行していった。

「空」(非有空無)を中心とする教理から、「中道」(非有非無)を中心とする教理へと進んだのである。

◆むしろ中道を中心とする観想が三諦説を要請したといえる。これらの動きは、すべて仏教の中国化の一環にほかならないが、そのほとんが肇論において構想されていたということを、かつて述べたことがある(5)。とくに三諦説については最近論じたばかりである(6)。

■ 智顗の三諦説

◆ 智顗もやはり空仮中三諦の根拠を中論偈に求めるのである。ただ羅什訳に「衆因縁生法」とあるところが、「因縁所生法」と変化している。これは「理無有二(理に二有ること無し)」(維摩玄疏五、大38―五五〇c)という中国仏教の原則に従ってすでに生じていた変化(因果論から体用論へ)であって、智顗の恣意によるのではない

三観の名を釈すれば、三観の名は瓔珞経に出づ。云わく、仮より空に入るを二諦観と名づけ、空より仮に入るを平等観と名づく。是の二観は方便道なり。是の二空観に因りて中道第一義観に得入し、二諦を双照して心心寂滅し、自然に薩婆若海に流入す、と。

言う所の従仮入空観なる者は、無にして虚設する、之を謂いて仮と為す。仮を観じて無なること如幻如化にして但だ名字有るのみと知るは、即ち入空なり。而も説きて二諦観と為す者は、或いは是れ情智の二諦、或いは隨智の二諦に約するなり。

中道第一義観を明らむれば即ち三意と為す。

色如非色非離色

色の如は、色に非ず(=色即是空)、色を離れず(=空即是色)という図式にもとづくもので、空の表明である。これを「俗空」と呼ぶが、これは「破俗用眞」である。

同様に、「眞は眞に非ず」というのは「眞空」の謂いであり、これは「破眞用俗」である

Nāgārjuna における空と縁起/斎藤明著より転記~『中論偈』第24 章・第18 偈の解釈をめぐって~

上に引用した『中論偈』第24 章・第18 偈の解釈をめぐっては、従来、中村元[1964]に代表されるように、『中論偈』のテキストでは、縁起=空=仮名=中道という理解であり、

これに対して、同偈を空諦、仮諦、中諦の三諦を説く偈頌とみる「三諦偈」解釈は、天台教学(=中道第一義諦)における独自の理解にもとづいた発展的な解釈である、というような受けとめ方が一般的であった。

本稿では、従来の研究をふまえたうえで、「空」の意味対象を論じる第24 章・第18 偈に焦点を当て、Nāgārjunaにおける空と縁起の関係を再考する4。考察に際しては、同章全体の文脈、『中論』の他章におけるーとくに「空」「縁起」「依っての表示」と、それらに関連する「固有の本質(自性)(svabhāva)等の主要術語についてナーガールジュナの言明、ならびに第24 章・第18 偈に対する諸注釈を参照したうえで論を進めたい。

初期の般若経典やナーガールジュナがいう空は、まさにこのような固有の本質を批判するところに眼目があった

それゆえ、ナーガールジュナは空を、諸法が、ひいてはすべての事物が固有の本質を欠くことと意味づける。『中論偈』の第15 章「固有の本質(自性)の考察」の冒頭でナーガールジュナは、

「固有の本質(自性)が因と縁によって生じるのは理に合わない。因と縁によって生じた固有の本質は作られたものとなるであろう。」(15.1)

「どうして固有の本質が作られたものであるということになろうか。固有の本質は作られたものでなく、他に関係することがないのだから。」(15.2

と述べる。このなかの第2 偈後半は、ナーガールジュナ自身が「固有の本質(自性)」を定義づけているという点で、きわめて重要な偈頌といえる。

「固有の本質は作られたものでなく(akṛtrima)、他に関係することがない)」(paratra nirapekṣaḥ)という固有の本質の定義は、ひろく共有されているというわけではないが、しばし“own-nature” や“intrinsic nature”、あるいは“own-existence” とも英訳される「固有の本質」(自性svabhāva)の語感に照らしても、うなずける定義ではあろう。

ナーガールジュナ自身によるこの「固有の本質」の定義を介在させて理解すれば、縁起するものは固有の本質を欠く、すなわち固有の本質が空であることになる。

一方また、「固有の本質」の定義的な意味内容が「作られたものでなく、他に関係することがない」ということであれば、固有の本質でないものは、「作られたものでなく、他に関係することがない」という性質でないもの、つまり「作られたもの」であるか、「他に関係するもの」であることになる。

このような理解のもとに、ナーガールジュナは第18 偈の冒頭で「縁起、それをわれわれは空と呼ぶ。」と述べた。つまり、上のようなナーガールジュナによる「固有の本質」の定義にしたがうなら、縁起は空の論拠というよりは、縁起と固有の本質を欠くこと(自性空)とは、術語の概念的な意味はたしかに異なるものの、指し示すことがらは同一ということになる。

◆◆さらに、ここでまた見のがせないのは、ナーガールジュナの縁起観である。先に引用した第15 章冒頭の「因と縁によって生じる」「[あるものが]他に関係する」「[あるものが何かによって]作られる」というのもナーガールジュナがいう「縁起」の関係と理解されよう。

同様に、第8 章「行為者と行為の考察」にみる、「行為者は行為に縁(よ)り、行為もまたその行為者に縁って生じる。われわれは、それ以外の[行為者と行為の]成立の根拠を見ない。」「行為者と行為とによって、残りの[原因と結果、火と燃料、性質と性質主体、特徴と特徴づけられるもの等の]関係も認識しなければならない。」9 という言明もまた、相互に縁(よ)って成立する諸事物の関係を、広く縁起関係として捉えるナーガールジュナの縁起観をもの語っている。

「『存在する』というのは常住への執着、『存在しない』というのは断滅の見解。それゆえ賢者は存在するということと存在しないということに依存すべきでない。」(15.10)

「固有の本質をもって存在するものは非存在ではない、といっては常住[への執着]が、前にはあったが今は存在しない、といっては断滅[の見解]が付随することになる。」(15.11)19

ナーガールジュナが「固有の本質をもって存在するものは非存在ではないといっては常住[への執着]が[付随する]」というのはこのような意味である。

一方また、非存在についてナーガールジュナは、「前にはあったが今は存在しないといっては断滅[の見解]が付随する」と語る。つまり、以前にはあり続けていたが、今は存在しない、というような見方が断見であるという。非存在は存在を前提にしてはじめて成立するというのがナーガールジュナの理解で、『中論偈』の同じ章のなかで、

「もしも存在が不成立であるなら、非存在は成立しない。人々は存在が変異したものを非存在と言うのであるから。」(15.5)20

このように、ナーガールジュナにとっても、中道の意味するところは基本的に非有非無であり、それはまた不常不断に連動するという。このばあい、ナーガールジュナ自身による規定で重要なのは、存在(有)や常住の見解(常見)のいずれも固有の本質(自性)の観念に根ざしていると意味づける点である。同じ第15 章のなかで、

以上のような趣意で、ナーガールジュナは「それ(空[=縁起])こそが中道である。」という。したがって、先のような「固有の本質は作られたものでなく、他に関係することがない」という固有の本質(自性)の定義を介して、空は縁起と指し示すところを同じくし、そのような空はまた、ものが固有の本質をもってあり続けることはなく(非有)、それゆえまた、存在(有)を前提にして成り立つ、存在(有)の変異と意味づけられる非存在(無)でもないということ(非無)、ーこのことを含意するという。

◆◆◆つまり、先にも論及したように、「依っての表示(仮名)」は縁起と補完しあう原理で、

◆◆◆縁(よ)って生じる主語と縁(よ)られる原因(質料因等)とに対して仮に名称を付与することをさす。

◆◆◆とくにナーガールジュナにとっては「空」もまた、概念化(戯論prapañca)をしずめ、すべての[概念的]見解を捨て去り、これによって煩悩の根源を断つために「空」と説かれたということ、この点はきわめて重要な意味をもつ。

煩悩の根源に概念化があり、それは空において断たれるということについては、ナーガールジュナが、

「行為と煩悩が尽きることによって解脱がある。行為と煩悩は分析的思考(vikalpa 分別)による。それら[の分析的思考]は概念化(戯論)にもとづく。しかし、概念化は空において滅する。」(18.5)23

「空」をふくむすべてを概念化の網、概念的な見解から解放することに「空」を説くことの目的があるという。

もちろん、先にふれたように、概念化こそを煩悩の根源とみるナーガールジュナにとっては解脱、つまり苦悩からの完全な解放の鍵は、日常的なことばの習慣にしたがった適切な教説によって、この概念化からの解放をめざすところに狙いがある。このことは、『中論偈』の以下の詩頌からもうかがえよう。

「もろもろの勝利者(=ブッダ)は、空とはすべての[概念的]見解を捨て去ることであると説かれた。これに対して、空見をもつ人々は不治であると述べられた。」(13.8)25

「すべての[概念的]見解を断つために、哀愍に依って正法を説かれたガウタマ(=ブッダ)に、私は敬意を表します。」(27.30)26

このように、縁起と意味が重なるとされる空は、すべての概念的見解を断つために、ひいては煩悩からの完全な解放のために「空」という表示(仮名)をもって説かれるとナーガールジュナはいう。

その意味でも、「依っての表示」という原理をここに置くのも、「空」がブッダ自らの哀愍に

「依っての表示」として説かれたということを強調する意図からであったと理解されよう。

このような文脈から当該偈は、空は縁起と同義、すなわち縁起と指し示す対象が同一であり27、それゆえまた存在と非存在をはなれた中道とも重なるということ、そのような道理を初期の般若経典は「空」と表示(仮名)したという。

◆◆そのような「空」の表示はまた、煩悩からの解放を目的とし、固有の本質(自性)の観念と表裏になった概念化(戯論)、あるいは概念的諸見解を断つためであるというのが『中論偈』の著者であるナーガールジュナの意図することころであった。

したがって、当該偈は、われわれが「空」と呼ぶ教説は、伝統的に縁起として受け入れられてきた道理と同体異名なのであり、それゆえ、それ(縁起である空)は、依っての表示(仮名)として「空」と表現され、存在(有)と非存在(無)への固執から解放された中道として理解されるべきであることを示す28。

このように理解するとき、第24 章が「縁起を見る者は、この苦・集・滅・道[という四種の聖なる真理]を見る。」という一文を結論として置く理由もうなずけるであろう

ブッダと等質の縁起ーイコール空としてのー理解があってはじめて四聖諦が理解されうるという趣旨といえよう。

そこにはまた、第24 章の文脈が語るように、有部アビダルマに代表される、精神的・物質的な諸要

素(法dharma)は固有の本質をもって存在するというような伝統的な法(ダルマ)解釈への厳しい批判が込められていると考えられる。

ブッダの本来的な意図を甦らせたいというナーガールジュナの強い意思を感じることもできよう29。

■ はじめに(本稿の目的と取り上げる範囲)

ソーシャルワークがその根底に据える「価値観」「人間観(対象者観)」をソーシャルワーク初学生に教授していく際,我々教師は迷うことなく欧米型の援助観,すなわちキリスト教的「価値観」「人間観(対象者観)」を根底に据えつつ,ソーシャルワーク教育全体の構成をつくりあげてきているといっても過言ではない.このことはさまざまな社会福祉士養成テキストで取り上げられているソーシャルワークの「価値観」「人間観(対象者観)」に関わる単元を調べても明らかである.

他方,福祉相談の現場では,深刻な生活状況下で悩み苦しんでいる子どもたち,その家族,高齢者,障がい者からの相談件数は減ることがないばかりか,日々その複雑さを増すばかりである.こうしたなか,キリスト教的「価値観」「人間観(対象者観)」に基づくソーシャルワーク援助の捉え方に加え,“別のアングル”からも見えてくる“捉え方”を加えて,より幅広くソーシャルワークの「価値観」「人間観(対象者観)」を学生に教授していくことはできないかと考えた.

筆者はそのなかにあって,我が国に古くから浸透・定着してきている仏教,特にそのなかでも多くの人々の「救い(済度)」に関与してきている大乗仏教の仏教教義のなかに,ソーシャルワーク教育が今後取り込んでいかなければならない「価値観」「人間観(対象者観)」に関わる貴重なヒントが多く隠されているのではないかと捉えている.

以上の研究動機に基づきつつ,本稿では,大乗仏教がその根底に据えてきた教義のなかからソーシャルワークにつながる教義の特徴を見い出していくとともに,原始仏教,釈迦の仏教とは異なる大乗仏教固有の援助(済度)に対する認識のしかた,さらには相手(衆生)と向き合う際の根底を形成するものが,ここ最近ソーシャルワークにおいて着目されているホリスティックな援助観とも重なり合えるのかも含め考察していく.

■ Ⅰ 大乗仏教について(その経緯と特徴)

従来より仏教にはいくつかの流れ(流派)があると言われてきて久しい.その一つに仏教自体の起源(根源)である釈迦による仏教がある.釈迦による仏教は出家を基本としており,特別な修行が求められる(修行に専念するため無職無収入が基本).二つ目には,スリランカ,タイ,カンボジア,ミャンマー,ラオス等で信仰し続けられている上座部仏教(小乗仏教という呼称があるが大乗仏教側からの貶称と言う説有り)がある.そして三つ目がそこから約5百年ほど後に誕生した新しいかたちの仏教として興ってきた大乗仏教である.

大乗仏教は東アジアを中心に信仰され続けている仏教になる.大乗仏教の教義は釈迦の仏教教義とは異なる教義とされており,佐々木曰く「すべては修行者たちの宗教体験をベースに生み出されたもの」であり「修行するなかで『これこそがブッタの伝えたかったことのはずだ.私は仏教の正しい有り方を体験した』というインスピレーションやひらめきがあったからこそ,信念を持って『お釈迦様の本当の教えはこれである』と主張した」と指摘している.また佐々木は「大乗的な教義については,部派グループのどこか一カ所から誕生したというわけではなく,いろいろな場所で多発的に生まれた」のであり「地域ごと,時代ごとに様々な新式の仏教が生み出され,そうした小さな流れが一つになり,やがて振り返ってみれば,それは大乗仏教という大きな潮流になっていた」と指摘する(佐々木 2017:31-32).

そして釈迦の仏教において,“現世にブッダ(最高の存在)は一人”と捉えられているのに対し,大乗仏教では“ブッタは一人ではなく,在家にあって悟りの修行を積むことによってもブッダの一人になれる”と,まさに画期的な新しい“道”を拓いていった.

<参考情報>

・聖徳太子の「法華経」に対する捉え方

⇒シナの長水(ちょうずい)という学者が、その文句を少し書き変えて伝えたものに、

⇒「治生産業はみな実相に違背せざるを得」という有名な言葉がある。

⇒一切の生活の仕方、産業、これはみな仏法に背かない。

⇒どんな世俗の職業に従事していようとも、みな仏法を実現するためのもので、

⇒山の中にこもって一人自ら身を清うするのが仏法ではない。

⇒聖徳太子は「ここだ!」と思ったわけである。

⇒こういう考え方が、日本の仏教においては顕著に生きている。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~④万巻の経典から選んだ三経とその解説書(三経義疏)~中村元著より転記

■ Ⅱ 大乗仏教教義から見えてくる独自の“救済(済度)観”

“誰かに助力する”その“ありかた”は,古今東西を問わずソーシャルワーク援助の基盤となる重要な部分に相当する.これまで筆者は拙稿のなかでそうした“援助観”をテーマとする考察をいくたびかおこなってきた1).仏教教義において,この“誰かに助力する”うえでの“ありかた”をある意味象徴するものとして“利他”という救済(済度)観がある.

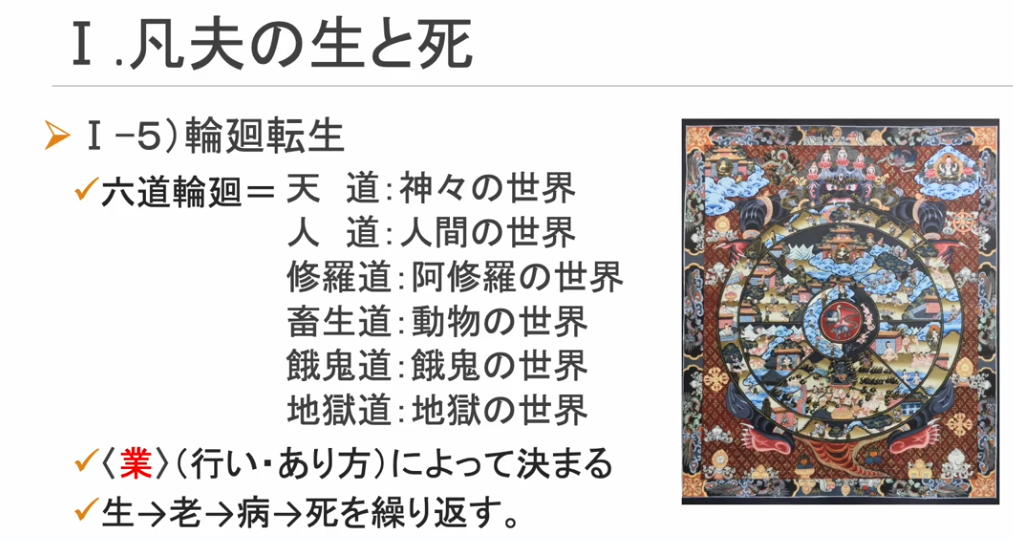

まず,釈迦の仏教における利他の捉え方は「自利をベースにした利他(よき手本となって皆を導き,最終的に自分が成仏するという自利のための利他)」を指している.さらに釈迦の仏教による場合,“悪い行為”は業(ごう:次の生まれ変わりへと引き寄せる力)につながり,「六道」2のなかであるひとつの命を終え,またそのなかの何かに生まれ変わり,そして生と死の転変をひたすら繰り返していくと捉えられている(佐々木 2017:53).その「輪廻」を断ち切るには,ひたすら瞑想修行に励み,業の力を弱め・消し去り,輪廻を最終的に立ち切ることが志向されていった.また諸々の衆生は「五蘊」3)を構成している基本要素が相互に関連し合い,要素間の因果則,業の因果則に準じてかたちづくられていくと捉えられている.

したがって釈迦の仏教においては,輪廻の概念はあるものの,“神秘的とされるような要素”はほとんど存在していないとされる.まさに釈迦の仏教は,佐々木が指摘するように「心の苦悩を自分の力で消したい人には論理的,理性的でほぼ完ぺきな宗教」とされた.

<参考情報>

出典:出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

一方,大乗仏教における利他の考え方は,

「自分を犠牲にして誰かを救うこと(日常生活において利他の気持ちで周りを助けていく善行)」,すなわち「自己犠牲の利他」(佐々木 2017:42)を目指している.そしてのちに“日常の善行”はこれに匹敵する別の行為,例えばブッダを崇め,供養する諸々の行い(善行)等によって置き換えても“可能”と解釈されていく.

いずれにせよ大乗仏教の場合は,利他の気持ちを持って諸々の善行を積むことがブッダに至る“修行”と捉えられていった.

また「大乗経典は,それ以前に民衆の間で愛好されていた仏教説話に準拠したり,仏伝から取材をしたりしながら,その奥に哲学的意義を内包させつつ,さらに一般民衆の好みに合うように制作されていった宗教的文芸作品」とも言われている(中村 2002:59).

こうして大乗仏教では,最初から民衆に寄り添うかたちで救済(済度)が捉えられていった.また佐々木は,数ある大乗経典で最古のものである『般若経(多種有るなかで基本とされ教義はほぼ共通)』

で注目すべきこととして,「『本来は輪廻を繰り返すことにしか役立たないはずの業のエネルギーを,悟りを開いてブッダになり,涅槃を実現するために転用することができる』ととらえ直した点」に着目する(佐々木 2017:55).

大乗仏教ではこれを「回向(業のエネルギーを輪廻とは別の方向に向けること)」と呼んでいる.大乗仏教がその後,無量無数無辺の衆生のなかへ急速に広まっていったことを考え合わせると,釈迦の仏教では救われない人,そこから漏れ出ていってしまう人への執着と,彼らの存在(実態)が示す大きさへの着眼は,ソーシャルワーク援助のなかで寄り添い続けていかねばならない人々ともどこか重なるところがあるように思われる.

また,『般若経』では「この世は因果則を越えた,もっと超越的な法則によって動いている」とし,釈迦の仏教でいうところの輪廻を生み出す業の力を断ち切る“出家を前提とした修行”ではなく,それがかなわない多くの人々の苦難に向き合うにも,在家にありながら救いの道を歩めるようにした.

まさに日常生活のなかにあって正しく生きていくこと,日常の善行,見返りを求めずに人と接し,自分を戒める姿勢と慈悲の心を持ち,自分を常に第三者の目で冷静に見つめること等を“ブッダに至る悟りのエネルギー”に転用させ,在家にありながらもブッダへの道を歩むことができるとしていったのである.

さらに,何か不思議で超越的な力がこの世に存在し,実際には無理だろうけれどなんとかこうならないか,という夢や希望がもてるような神秘の力が『般若経』のなかに潜んでいた.

そのことで新たに救われる人が出てきたことは,まさに着目すべきことである(佐々木 2017:70-72).このことは,釈迦の仏教という枠から漏れ出てしまう衆生を済度するために,釈迦の仏教が構築する世界観を無化し「空」という概念をつくりかえることにつながっていく(佐々木 2017:64)

以上からも,釈迦の仏教でいう“修行によって涅槃にたどりつく(悟りを開く.輪廻を止める)ことと,大乗仏教でいう“ 日常における善行”は,“異なる行為”として位置づけられた.

■ Ⅲ “慈悲業”を支えている独特な教義 :諸法を包括する「縁起」とそれとつながり合う諸概念」

前項までをふまえつつ,実践としての“慈悲業”を捉えていく際,まずは前提とすべき重要な概念を理解する必要がある.

それが,縁起,無自性,空,の3つである.

このなかで全体を包括しているのが縁起の概念になる.縁起は,大乗仏教における重要教義であり,これを理解する際,我々はナーガールジュナ(漢訳:龍樹)の『中論』から紐解くことが必要になる.

ナーガールジュナは初期大乗仏教の僧侶であり,大乗仏教に理論的・哲学的基礎を与え,その後の思想的展開に大きく貢献をした人物である.その代表的著作である『中論(原著)』は,膨大な詩句から構成されており,詳細な注釈なくしてはその理解が難しい4).

したがって本稿では,ナーガールジュナの原意に最も近いと評価されているチャンドラーキールティー(ブッタパーリタの弟子)による注釈書『プラサンナパダー』の和訳版である奥住毅『中論注釈書の研究』,および『プラサンナパダー』を忠実にかつ一般向けにかみ砕いた注釈書である中村元の『龍樹』,この二つを参照しつつ考察を進めていくことにしたい5)

中村は,「『中論』全体が縁起を説いているといいうるのでは」と言及しつつ,チャンドラーキールティーの注釈書によって『中論』独自の縁起説が注目されるようになったと指摘している(中村 2002:162)

中村によれば,縁起とは“ 相依していること(relationality)”であり,チャンドラーキールティーの注釈に基づき,“相因待”,“相依性”を指すとしている.

別の表現としては

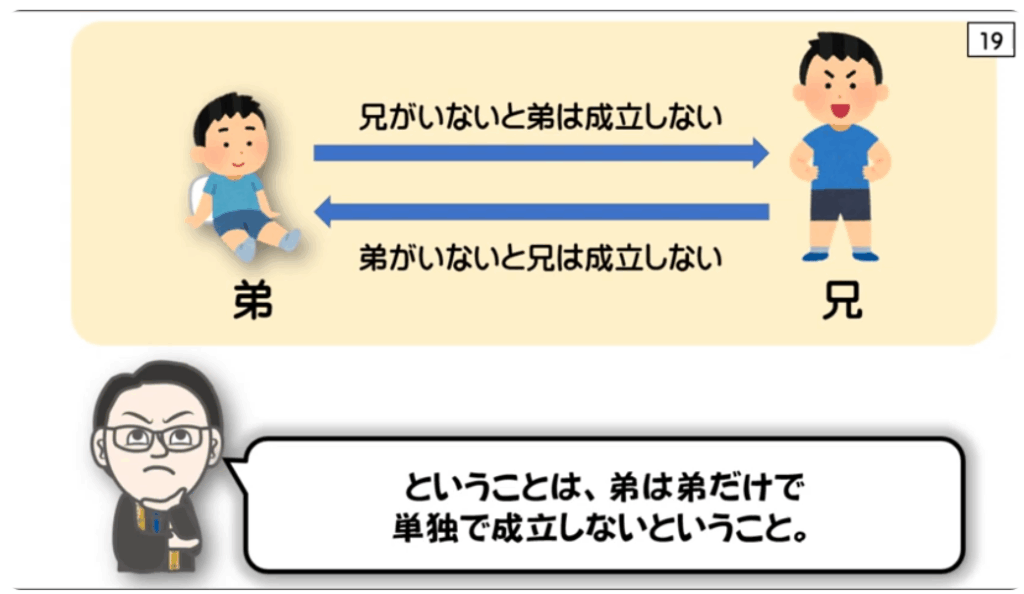

「 甲によって乙があり,乙によって甲がある」

また「これがあるとき,かれがあり,これが生ずることから,かれが生じ,これがないときかれなく,これが滅することから,かれが滅する」としている(仏教各派もこれを承認).

すなわち,「(縁起のもと)もろもろの事象が互いに相互依存または相互限定において成立していることを明らかにしようとするものであり,一つのものと他のものとは互いに相関関係をなして存在……(中略)……もしもその相関関係を取り去るならば,何ら絶対的な,独立的なものを認めることはできない」としている(中村 2002:155-6 ).

故に縁起は,相互限定,相互依存の意味にほかならないとしている(中村 2002:238,268-270).もう少し踏み込むと,

前者の相互限定は,二つ以上の連関あるものが一方から他のものに対して否定的にはたらくことであり,

後者の相互依存は,一つのものがそれ自身では成立しえないが故に他のものの力をまつものであり,それ自体のうちに否定的継起を蔵するものと注釈されている(中村 2002:240).

したがってこれら2つの意味合いを内包している縁起は,肯定的積極的に響くものの,否定を内に含めた概念とされている.

さらに「縁起せるが故に無自性であり(逆の説明は見出されない)」「無自性なるが故に空である」と説明されている.縁起は常に理由であり,空は常に帰結である.

中村は,縁起という概念から無自性が必然的に導き出され,さらに無自性という概念から空が必然的に導き出されると指摘.

縁起→無自性→空という論理的な基礎づけの順序は定まっており,これを逆にすることはで

きないと言及する(中村 2002:241-242).

ここからすれば,日々の生活を迷いあぐねながらおくる我々のその姿,人間が迷っているそのもろもろのすがた,そこにおける現実の(リアルな)人間生活の解明と“空の実践としての慈悲業”は,大乗仏教教義にみられる独特な構造連関,固有の論理性を通じて,ひとつにつながっていくことになるのであろう.この研究はぜひ次の機会に譲りたい.

また中村はさらに,西洋近世哲学は自我の自覚に立ちつつ自我を追求していく運動の歴史であ

り,そこでの問題は常に主観と客観の対立であるのに対し,

仏教は最初から主観と客観との対立を排除した立場に立ちつつ,「ありかた」として種々の法を説いていると指摘(中村 2002:268).そのうえで重要なこととして,『中論』では主観と客観についてよりも「ありかた」の「ありかた」として,有と無の対立を根底的問題とみなしてきたことに言及している(中村 2002:268-269).

そこに流れる自然的存在としての「ありかた」から,各々が独立して存在することは不可能であり,互いに無関係ではありえず互いが他を予想して成立しており,両者は独立には存在しないこと.一切の法が,その“相依相関”のもとで成立しているとする(中村 2002:186).

そして,一切のものの関係は決して各自独存孤立ではなく相依相資であること,一切の事物は相互に限定し合う無限の相関関係をなして成立しているのであり,他のものと無関係な独立固定の実体を認めることはできないとし,相依性が説かれている(中村 2002:202).

中村は「原始仏教においては十二因縁6U)のうちで『前の項があるとこには次の項がある』という意味であったが,後の中観派7ではその関係をあらゆる事物のあいだに認めようとした.これが中観派で

は『長と短のごとき』論理的相関関係」と解するとされている(中村 2002:203).

したがって大乗仏教において諸法の関係性や,“慈悲業”を捉えていく際には,この捉え方が「大前提」となりもろもろの「(ものの)ありかた」が展開・成立していくことになる.

それ故に,有(存在するもの)も無(存在しないもの)も成立はしない.それのみならず,有を説明しようとするならば必ず無という概念を必要としなければならず,有と無の対立はのがれることのできない宿命であり「有無は是れ衆見之根なり」とされる.有も無も独立には存在せず,互いに他を予想して成立している概念であり,有と無の対立の根底に,相互依存,相互限定を見出そうとした(中村

2002:269-270).

そしてこの構図のなかで相互限定,相互依存という意味での縁起のもと,有無を超越し,その対立を断ち切り,最も根源的なものとされる空,万物が成立する根拠とされる空が見えてくるのである.そして大乗仏教においては,諸法が互いに相依相互に限定する関係において成立している如実相を「諸法実相」とし,「縁起」と同義に捉え,不生不滅不一不異不常不断であると説かれている(中村 2002:282-3 )

以上,こうしたなかで実践としての“慈悲業”を捉えていく際,大乗仏教における縁起が指すものは,まさに法のあり方に関わるものであり,その法とは経験的事物(つくられたもの)ではなく,自然的存在を可能ならしめる「あり方」としての「もの」であり,もろもろの法は互いが相依って成立していると指摘されているのである(中村 2002 :92)

<参考情報>

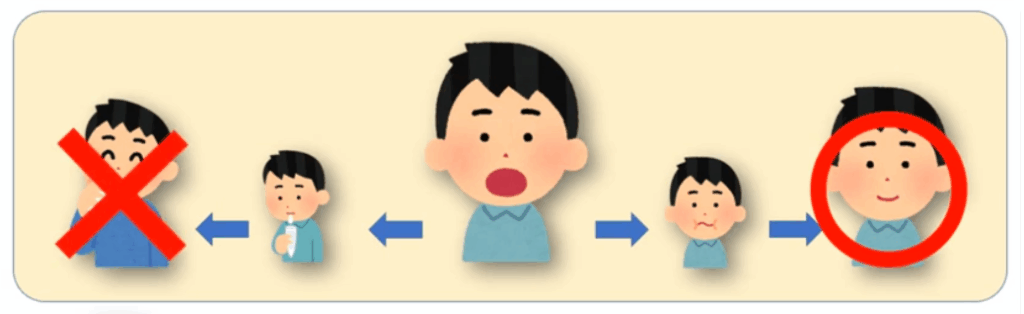

■『空』を例える

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)のは妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■『空」の教え

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

■苦しみの原因(要因)

・分別(認識)にある

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

■空が仏説であることを論説(『根本中頌』第24章第18偈(げ))

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

■龍樹

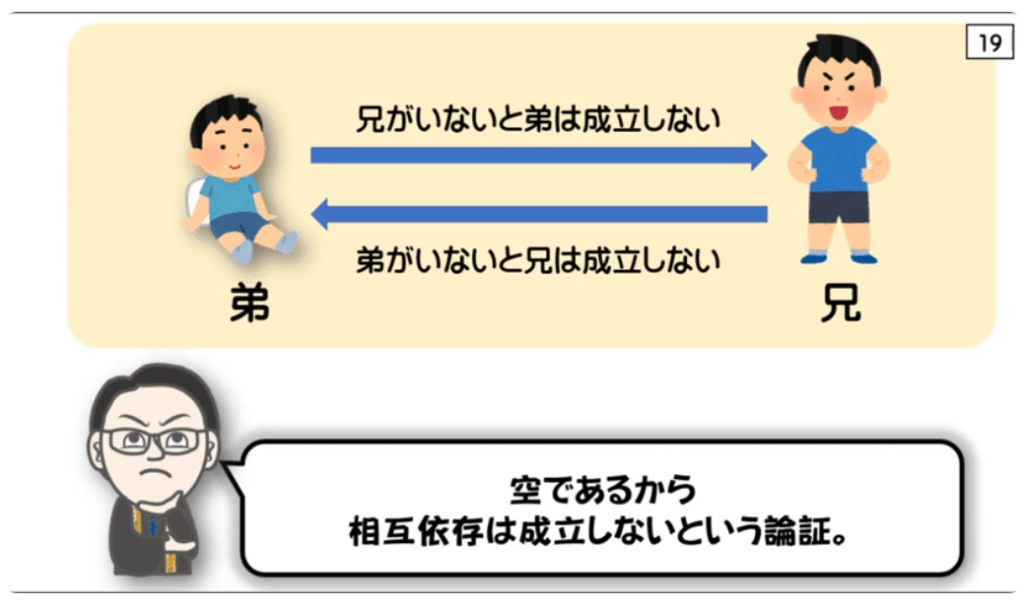

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

■執着から離れる

・名付けることを排する

■縁起とは

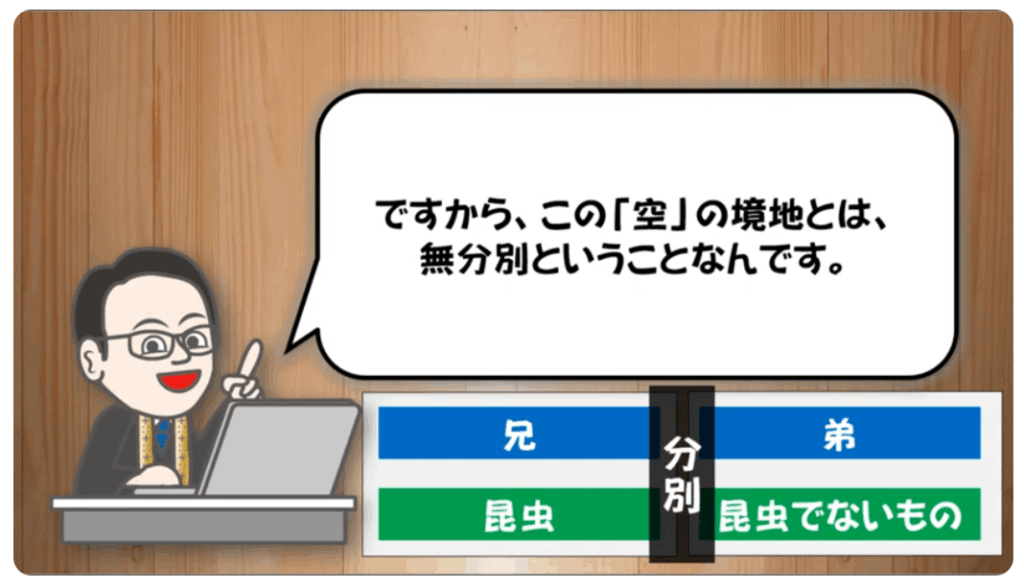

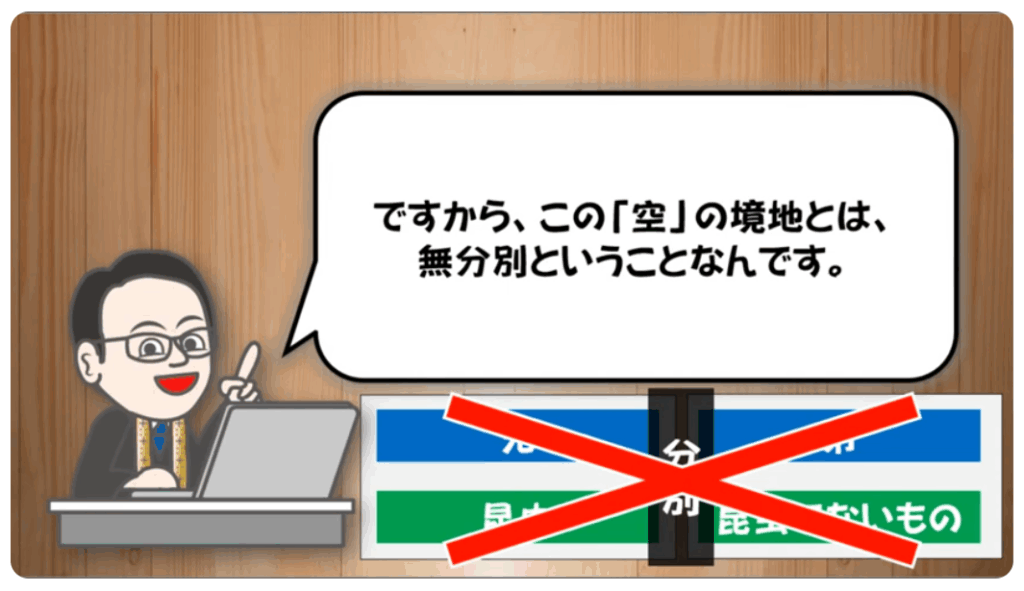

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

■相依性の否定

■我々が勝手に昆虫というカテゴリを付けた(名付けた)

・実体はない

⇒無自性=空

■名付けられたも=有為

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え」2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記

■ Ⅳ 大乗仏教教義から見えてくる“関係性”としての相依 ─ 結語にかえて─

今回は,大乗仏教教義の一端を把握するとともに,その教義は,これまで欧米型「価値観」「人間観(対象者観)」に編重してきた我々に,経験したことのないような新しい指針を与えてくれたように思われる.

何より万物はお互いを相依りながら成立させているのであり,もろもろの存在は全て互いに相依っているということ.そして自性は独立してはあり得ず,ものの「ありかた」の最終的根拠として空があるということ.

これらは,従来ソーシャルワーク教育を通して自我機能の重要性を説き,実質的な問題(主訴)の解決に加えて援助の副産物としての自我機能の強化を目指してきたことを考えると,今回取り上げてきたような大乗仏教教義を,どう従来からのソーシャルワーク教育に取り込み,ホリスティックな援助援助スキームを創っていったら良いのか,さらにじっくりと追究していきたい.

【注】

1)戸塚は,ソーシャルワーク実践の根底にはそのソーシャルワーカーにとっての精神的な拠り所(援助基盤)が必ず有り,それが実践そのものにも大きく影響を及ぼすことになることを以下の拙著(本誌:総合福祉研究)において考察を行ってきた.

・わが国の社会福祉領域で求められるべき「相談援助方法論」構築に向けて─ 日本型ソーシャルワーク

構築に向けての基礎研究(Ⅰ)─ 第19号,2015

・“日本型ソーシャルワーク”に必要な要素としての“東洋的・日本的理解”を読み解く 第20号,2016.

・ソーシャルワークにおける「人と環境の相互作用」について─ あらためてこの基本概念を問い直す─

第21号,2017

2)「六道」とは,仏教において,衆生がその業を結果として「輪廻転生」を繰り返す6つの世界を指す.

3)「五蘊」とは,仏教において,色蘊,受蘊,想蘊,行蘊,識蘊の5つを指す.物質界,精神界の両面における一切の有意法を指す.

4)『中論』注釈書としては,作者不明『無畏論』(チベット訳),青目(ピンガラ?)『中論』(漢訳),アサンガ『順中論義入大般若波羅蜜経初品入門』(漢訳),ブッタパーリタ『ブッタパーリタ根本中[論]注釈書』(チベット訳),バーヴァヴィヴェーカ『般若灯論釈』(チベット訳,漢訳),スティラマティ『大乗中観釈論』(漢訳),チャンドラキールティー『プラサンナパター』(サンスクリット本・チベット訳)の7つが主に今日まで伝えられているとされる.(奥住毅『中論注釈書の研究』[チャンドラーキールティー『プラサンナパダー和訳』]山喜房2014;改版初版より)

5)チャンドラーキールティーは『プラサンナパダー』によれば「縁起」という語を「縁りて」と「起こること」の二語に分解して考察することを戒めている(それぞれ独立の意味を有さない).『中論(第125章)』が主張する縁起は,相依性(相互依存)のみの意味とされている(中村元『龍樹』講談社)

6)十二因縁は,現実の人生の苦悩の根源を滅する十二の系列化された条件のこと.

7)中間派は,ナガールジュナを祖師とし『中論』を基本典籍とする学派.縁起と空の思想を説く.縁起の考え方を徹底的に追究し,あらゆるものに適用していったとされる.