■導入~東寺Webサイトからの転記~

・三教指帰

延暦16年、797年、12月1日。24歳になった弘法大師空海は、『聾瞽指帰』

を書き上げました。のちに改定し『三教指帰』

といわれるものです。そのなかで、儒教、道教、仏教を比較して、仏教がどのように優れているかを解き明かし、真の仏教を求めて僧として歩みだすことを宣言します。

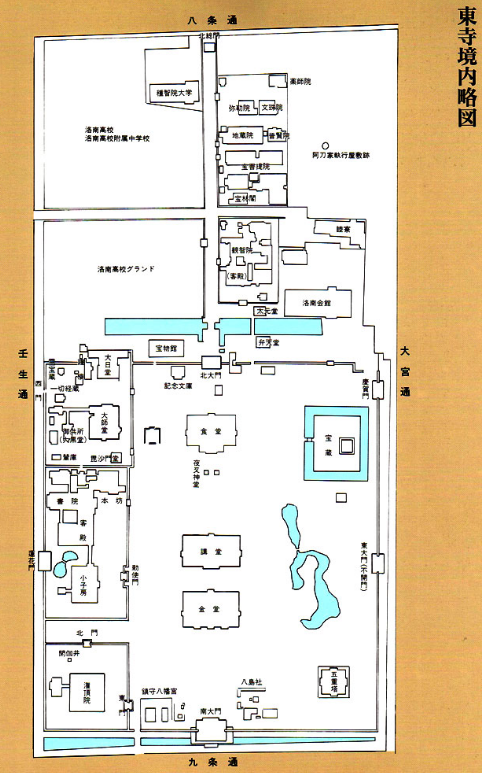

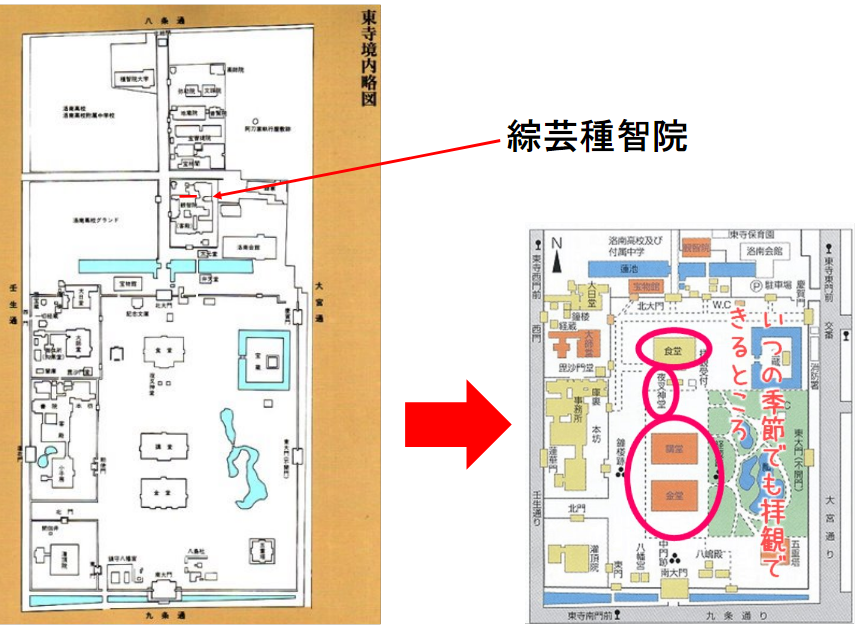

・綜藝種智院

の設立

弘仁14年、823年1月19日。嵯峨天皇は、官寺だった東寺を弘法大師空海に託しました。弘法大師空海50歳のできごとです。『御遺告

』のなかには、このときの心情が、「歓喜にたえず、秘密道場となす」と記されています。

弘法大師空海は、東寺を真言密教の根本道場と位置づけました。講堂、五重塔の工事に着手する一方、東寺から東に歩いて数分の場所に、一般の人々を対象とした私設の学校、綜藝種智院

を設立します。

この開校にあたり弘法大師空海は、「物の興廃は必ず人による。人の昇沈は定めて道にあり」と述べています。「物が興隆するか荒廃するかは、人々が力を合わせ、志を同じくするかしないかにかかっている。善心によって栄達に昇るか、悪心によって罪悪の淵に沈むかは、道を学ぶか学ばざるかにかかっている」と、教育の必要性を語っています。

※日本最古の学校「足利学校創設説」:嵯峨天皇・空海・小野篁(たかむら)の時代に遡る説もある。

小野篁は嵯峨天皇の孫。平安時代の学者であり、詩人、政治家としても知られている。彼は文学や学問に優れ、多くの詩や文章を残した。特に『古今和歌集』には彼の和歌が収録されている。また、篁は漢詩や漢文にも精通しており、その学識は高く評価され、政治家としては、嵯峨天皇の時代に活動し、さまざまな政治的任務を遂行した。彼の多才さと学識は、当時の貴族社会においても非常に高く評価されていた。(小野篁は第2回目の遣隋使であった小野妹子の子孫にあたる)

(2024年11月27日訪問:遺跡図書館の最初の書籍コーナーにある『中村元文庫』に偶然にも出会う)

※東寺を真言密教の根本道場:密室で師から弟子へ教えを伝える真言密教の『師資相伝』を行う根本道場。(講堂に21体の諸尊像を配置した立体曼荼羅等)。一方、高野山を密教修行の道場に位置付けた。

■東寺 立体曼荼羅

出典:https://www.tnm.jp/modules/r_event/index.php?controller=dtl&cid=12&id=11128

出典:左図)http://www.enjyouji.jp/ 右図)2024年10月30日訪問(東京文化財ウィーク2024)

■比較思想の試みと体系化-哲学の奥にある根源的なものを目指す

日本における比較思想の展開ー弘法大師から始まる(中村元先生 秋季特別大会公開講演より転記)

◆比較思想を「我が国」で最初に行ったのが弘法大師

◆比較思想の体系的論述を『世界』で最初に行ったのも弘法大師

◆世界最古の民衆(庶民)の為の学校である『綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)=芸術も含む学問を総合する』を創設したのも弘法大使

⇒人間は学ぶことはばらばらでもいいい。けれどそれを統一して実行に移す。生活に移す。

以下の転記内容のURL:

https://www.jacp.org/wp-content/uploads/2016/04/1989_16_hikaku_13_nakamura.pdf

■比較思想の成立背景(三つの対決:仏教批判者、哲人・知識人、放蕩人)

◆弘法大師の最初の比較思的想労作『三教指揮(さんごうしいき)』

・三教すなわち儒教と道教と仏教の究極にあるものを解明するというものである。

⇒遣唐使(第18次)として留学する以前のもので24歳の時である。

・或る仏教僧との出会いで仏教に導き入れられる

⇒私に虚空蔵聞持(こくうぞうもんじ)の法(虚空蔵菩薩の説く記憶力増進の秘訣)を教えてくれた。

⇒その秘訣を説いている『虚空蔵菩薩能満諸願最勝心陀羅尼求聞持法:こくうぞうぼさつのうまんしょがんさいしょうしんだらにぐもんじほう』という経典には

⇒もしも人々がこの経典に示されている作法にしたがって、虚空蔵菩薩の真言すなわち

⇒『南牟(ナウボウ)・阿迦捨(アキャ̪シャ)・掲婆耶(ギャラバヤ)・唵阿唎迦(オムアリキャ)・マ唎慕唎(マリボリ)・莎嚩詞(ソワカ)』という陀羅尼(だらに)を百万遍となえれば、

⇒すぐにあらゆる経典の教えの意味を理解し暗記することができると書いている。

・そこで私は(弘法大師)

⇒これは仏陀のいつわりなき言葉であると信じて、

⇒木を錐(きり)もみずれば火花が飛ぶという修行努力の成果に期待して、阿波の国の大滝岳(たいりょうたけ)によじのぼり、土佐の国の室戸岬で一心不乱に修行した。

⇒その私のまごころに感応して、谷はこだまで答え、

⇒虚空蔵菩薩の応化とされる明星は、大空に姿をあらわされた。

・かれ(弘法大師)は浅ましい汚れた世の中を遁れる気持ちを起こした

⇒かくて私は、朝廷で名を競い市場で利を争う世俗の栄達には刻々にうとましくなるようになり、

⇒煙霞(もや)にとざされた山林の生活を朝夕にこいこがれるようになった。

⇒軽やかな衣服をまとい肥えた馬にまたがり、流れる水のように疾駆する高級車の贅沢な生活ぶりを見ると、

⇒電(いなずま)のごとく幻のごとき人生のはかなさに対する嘆きがたちまちにこみあげて、

⇒体の不具なもの、ぼろをまとった貧しい人を見ると、

⇒どのような因果でこうなったのかという哀しみの止むことがない。

⇒目にふれるものすべてが私に悟りへの道をすすめ、つなぎとめようがないように、

⇒私の出家の志をおしとどめることは誰にもできない。

●ところが世間には、仏教を非難する人がいる。

⇒そこで自分(弘法大師)は他の思想と対決せねばならぬことになった。

⇒ここに比較思想が成立する。

●幾人かの親友知己

⇒私を仁義五常のきずなでつなぎとめようとし、

⇒忠孝の道を背くものとして見すてようとするが、

⇒私(弘法大師)はこう考える。

⇒生きとして生けるもののもちまえは同じではなく、

⇒空を飛ぶ鳥、水にひそむ魚といったようにそれぞれに性分の違いがある。

⇒だから聖人が人をみちびくには、三種の教えを救いの網として用いるのであり、

⇒いわゆる「釈」と「李」と「孔」(仏教と道教と儒教)とがそれである。

⇒この三種の教えには浅い深いとの違いはあるが、

⇒いずれもみな聖人の説いた教えである。

⇒その同じ教えの網のなかに身をおけば、

⇒忠孝の道にそむことなどありえないのだ。

⇒以上は、哲人、知識人との対決である。

●哲学思想そのものが不要、無意味であり、考えるはいやだという人が世間にはいる

⇒彼らとも対決せねばならない。

⇒更に母方の甥がいて、性質はひどくねじけ、狩猟や酒や女に昼も夜もおぼれこみ、賭博ややくざ稼業を日常の仕事にしている。

⇒思うに彼の習性は周囲の悪風に染められた結果であろうが、「彼」と「此」との二つの事、

⇒すなわち親友知己の反対と甥の放蕩無頼とが、日ごとに私の心を発憤させた。

⇒この二種類の人々を説得するために『三教指揮』を著したのであるが、

⇒空海はドラマ的な構想を以て対談を進めていく。

●一遍のドラマを構想して

⇒亀毛(きぽう)先生に登場ねがって儒教を代表する客人(まろうど)とし

⇒兎角(とかく)先生をお願いしてその主人公とした。

⇒また虚亡隠士(きょぶいんじ)に登場ねがって神仙の道を入る道教の教理を述べてもらい

⇒仮名児(かめいじ:仮名乞児)をわずらわ世間を出離する仏教の教理を説明してもらい、

⇒ともに論陣をしいてそれぞれにならずもの蛭公(しつこう:蛭牙公子)をいましめた。

⇒ととのえて三巻とし、名付けて三教指揮(さんごうしいき)という。

・虚亡隠士(きょぶいんじ)とは、道教では「虚無」を説き、隠者として生きる道を説くからこのようになずけた。

・仏教を説く仮名乞児とは、実際に仏教を実践するものはビク、乞食者であるから「乞児」といい、仏教ではすべてのものは「仮名」であり、仮に設定されて名を与えられているだけであると説くので、このように名づけられたのであろう。

⇒このように三人の論客を登場させて互いに議論をさせるという戯曲的な構想は、日本では恐らく最初であろう。

・上巻で儒教、中巻で道教、下巻で仏教というふうに、

⇒三種類の人々がそれぞれ自分の立場からの思想表明を行うのであるが、

⇒最後に仮名乞児(かめいこつじ)はその所論を次のように結ぶ。

【仮名乞児の所論】

⇒かの仏陀が同一の言葉で妙(たえ)なる説法をおこなって人々の愚かな我執を打ちくだき、

⇒三千大千世界を引き抜いて別の世界を投げうち、

⇒大山を削らずにそのまま小さな芥子(けし)粒のなかに入れ、

⇒甘露(めぐみ)の雨をふらせて衆生をみちびき戒め、

⇒仏法を聞く喜びを心の糧として、

⇒そのなかに智慧と戒律をくるめ、

⇒一切衆生が太平の世を謳歌して腹づつみをうち土くれを叩き、

⇒人民すべてが”君来たらば其れ蘇(よみがえ)らん”と歌って帝王の功績を意識しない理想の社会を実現し、

⇒無数の国々がその偉大な徳に帰一し、

⇒生きとして生けるものすべてがその功徳を仰ぎ慕って集まってき、

⇒最も尊きもの、最もすぐれたものとして、多くの人々を集め、

⇒人類至高の存在となるに至っては、ああ、なんと広大無辺ではないか、

⇒この大いなる覚(めざ)めをもつ雄猛の聖人、仏陀世界の徳は、

⇒まことに高くそびえたって、その高さは比べようもなく、窮(きわ)めようもない。

注)”君来たらば其れ蘇(よみがえ)らん”は伊勢物語(平安時代)と新古今和歌集(鎌倉時代の初期)に収録されている

注)帝王の功績を意識しない理想の社会の原型として中国で生まれた帝王の名前に三皇五帝と呼ばれる伝説上の帝王たちが登場する。彼らは理想的な統治を行ったとされ、中国文明の起源や国家・民族の起源を説明する役割を果たしている。

・これこそ、まことに吾が師と仰ぐ仏陀の今に残されている教えであり

⇒広大な真如の法典における小さな水のあっまりでしかない。

⇒かの道教の仙人の小さな方術、

⇒儒教の俗にまみれた微々たる教えなど

⇒まったく言うに足りないものであり、立派とするには価しないのである。

・このことば聞いて、亀毛(きぽう)先生(儒教を代表する客人)らは仏教に帰依すようになったという。

⇒彼らは、あるいわ憐み、あるいは恥じいり、おのれの無知を悲しむ一方、喜びに顔がほころんだ。

⇒彼らは仮名乞児の言葉につれてうなだれたり顔をあげたりし、その声にしたがって円(まる)くなり、また方(しかく)にもなった。そして喜び躍りあがってこういった。

⇒わたくしたちは幸運にも遇いがたい大導師にお目にかかることができ、

⇒鄭重(ていちょう)に出世間の最もすぐれた教えすなわち仏法について承(さげたまわ)ることができました。

⇒これは昔にも聞いたことがなく、後世にもまた聞くことができないものです。

⇒わたくしたちがもし不幸にして和尚にお目にかからなかったならば、

⇒いつまでも眼前の欲望に溺れ沈んで、

⇒かならずや『三途』すなわち地獄、餓鬼、畜生の世界に落ちていたこでしょう。

⇒しかし今かろうじてお導きをいただいたもので身も心もゆったりと安らぎました。

⇒たとえてみれば、春雷のとどろきに冬眠していた虫が戸を開いて始めて外に出、

⇒朝の太陽の運行に暗い夜の闇が氷の解けちるように明るくゆくようなものです。

⇒かの周公・孔子の儒教や老子・荘子の道教などは、

⇒なんと一面的で浅薄なものであることか、

⇒今からのちは、わが身の皮膚を剥ぎとって紙とし、骨を折りとって筆を作り、血を刺しとって絵具にかえ、しゃれこうべを曝して硯に使い、

⇒大和尚の慈愛あふれる教えを書きしるして、

⇒生まれかわり立ちかえる後々の世まで悟りの世界に向かう船とも車とも致したいとおもいます。

◆仮名乞児の立場

・他の諸宗教を排斥して捨てさせたものではない。

⇒他の諸宗教を生かしているのである。

・仮名乞児はいった

⇒もとの席に戻るのがいい。

⇒これから『三教』すなわち儒教・道教・仏教を明らかにして、

⇒十韻二十句の詩を作り、きみたちの世俗的な歌と囃しに代わるものとしょう。

居諸破冥夜

三教褰痴心

性欲有多種

医王異薬鍼

日月の光は冥(くち)き夜の闇を破り

儒・道・仏の三教は痴(おろか)なる心を褰(みちび)く

衆生の習性と欲求はさまざまなれば

偉大な医師(くすし)・仏陀の治療法もさまざま

綱常因孔述

受習入槐林

変転耼(?)公授

依伝道観臨

三綱五常の教えは孔子に本づいて述べられ

これを学べば高官の列に入る

陰陽変化の哲学は老耼(?)が授け

師に就き伝授すれば道観に地位をもつ

注)三綱五常の教え

⇒儒教思想において重要な概念。人々が常に踏み行うべき道を指す。具体的には以下の要素から成り立っている。

⇒三綱(さんこう):君臣・父子・夫婦間の道徳。これは社会的な関係における倫理的な原則を示す。

⇒五常(ごじょう):仁・義・礼・智・信の五つの道義。これは人々の心のあり方や行動に関連する価値観。

⇒三網五常は社会的な調和と個人の徳を重視する儒教の基本的な価値観。

注)陰陽変化の哲学

⇒中国の道教から派生した概念で、人間の存在や自然界の二元性を示している。

⇒陰陽の概念:陰と陽は、老子(実在が確認されていない哲学者)が創始した道教の枠組みで初めて登場した。陰と陽は「影と光」とも言い換えられ、すべての存在や現象に存在する二元性を表す。

⇒陰は「柔らかく、温かく、素朴で受動的、吸収しやすく、暗い」性質を持ち、陽は「粗く、ドライで大気のようで活動的、浸透しやすく、明るい」性質を持つ。

⇒陰と陽は相反する2つであり、お互いを補い合い、依存し合います。一方が他方に押し付けることはない。

⇒陰陽の原則:陰と陽は反対であるが、排他的ではない。両方の世界には相手の要素が存在する(例:真っ暗な夜に月の光が輝く)。

⇒動的な均衡を保つ。陰が増加すると陽は減少し、その逆も同じ。両者は互いに共存し、調和を生み出す。

⇒実践的適用:陰陽は、武術や中国医学などの実践的な分野でも活用されいる。

⇒自然の変化を受け入れ、バランスを保つことで、平穏な人生を歩む道を示している。

金仙一乗法

義益最幽深

自他兼利済

離忘獣与禽

仏陀の大乗ただ一つの真理は

教義も利益(りやく)も最も深淵である

自己と他者とを兼(とも)に利益救済し

獣や鳥をも決して見すてない

●衆生の習性と欲求とはさまざまであり、種々のものを必要とすから、

⇒そこで儒教も道教も必要なのである。

⇒しかし、それらをすべてを生かすものは、仏教のみである。

⇒という基本立場を表明している。

■比較思想の視点から

・自分の体験を追想するという自伝的比較思想論として

⇒西洋でこれに対比されるべきものは、アウグスティヌスの『告白』であろう。

⇒かれは19歳のときにキケロの対話篇『ホルテンシウス』を読んで深い感銘を受け。

⇒さらにマニ教。アカデメイア派の懐疑論、新プラトン派の哲学を経過して、

⇒ついにキリスト教に帰信した精神的遍歴が述べられている。

⇒この点で『三教指揮』と対比さるべきである。

・両者の間には大きな相違がある

⇒アウグスティヌスは

⇒他の諸思想や諸宗教を捨ててしまった。

⇒それらを生かすという意図は見られぬ。

⇒かれを迷わせたものに言及しているだけである。

⇒ところが空海は

⇒それらすべてに存在意義を認めて、生かしている。

注)アウグスティヌスの『告白』の書かれた時期:397年から翌年に至る。西欧において最初期に書かれていた自伝の一つであり、その後中世までおよそ1000年にわたってキリスト教徒の作家に強い影響を及ぼす雛形となった。

注)キケロの対話篇『ホルテンシウス』の書かれた時期:紀元前45年。この作品は、アリストテレスの「哲学のすすめ」に倣い、読者を哲学をすすめるプロトレプティスコとして書かれた。後世のアウグスティヌスに感銘を与えたことでも知られている。

・空海の比較思想の体系学はさらに発展を示すことになる

⇒かれは804年に遣唐使(第19次)の一行に従って長安に入り、

⇒805年に青龍寺の恵果に師事し、806年10月帰国した。

⇒ときに空海は33歳であった。

⇒すばらしく大規模な活動を展開したのち830年に勅命により

⇒『秘密曼荼羅十住心篇』10巻を撰述して献上した。

⇒ときに空海は57歳であった。

⇒ただこの書はあまりにも膨大であったため、

⇒多くの引用文を省いて3巻にまっとめたのが『秘蔵宝鑰(ほうやく)』である。

⇒撰述年代はさほど隔っていなかったらしい。

⇒ここには、かれの多年の研鑽が盛り込まれて、体系的に詳論されている。

⇒段階的な比較思想論である。

⇒かれの知り得たあらゆる思想類型を十種にまとめ、

⇒それらが逐次、後のものが前のものを凌駕優越しているという構造をも持っている。

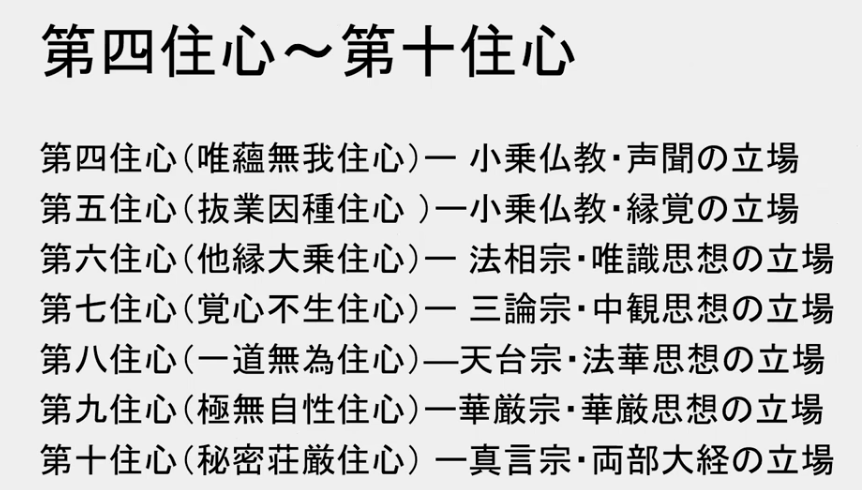

⇒それらを【十住心(じゅうじゅうしん)】と呼ぶ。

⇒心の境地の十種類のあり方で、空海が定めたものである。

⇒それらを順次に経由して高い境地に達するという。

注)青龍寺の恵果阿闍梨と空海の関係:恵果阿闍梨から密教の正当な法を伝える阿闍梨のみに許された『伝法灌頂(でんぽうかんじょう)』(密教の奥義)の伝授を受け、日本に帰国した空海は、恵果阿闍梨から学んだ密教を基盤に真言宗を開いた。

『伝法灌頂(でんぽうかんじょう)』とは、儀式のやり方。

伝法灌頂の特徴

- 儀式の内容:伝法灌頂では、師匠が弟子の頂に如来の五智を象徴する水を注ぎ、仏の位を継承させる事を示す。この儀式は、密教の奥義を伝授するためのものであり、弟子が次の受者に教える資格を得ることを意味する。

- 四度加行:伝法灌頂を受けるためには、四度加行(しどけぎょう)という密教の修行を終える必要がある。この修行を経て、初めて伝法灌頂を受ける資格が与えられる。

- 歴史的背景:伝法灌頂は、元々インドで国王の即位や立太子の際に行われた儀式が、大乗仏教に取り入れられたもの。これが密教においても重要な儀式として発展した。

伝法灌頂は、密教の教えを次世代に伝えるための重要な儀式であり、密教の伝統と継承において欠かせない。

■十住心(じゅうじゅうしん)

(1)異生羝羊心(いしょうていようしん)

⇒異生(凡夫のこと)や羝羊(おひつじ)のように動物的な本能に支配されている愚かな者の段階

(2)愚童持斎心

⇒愚かな童子のように人倫の道を守り、五戒・十善戒をたもつ。善いことをしょうとする段階

(3)嬰童無畏心(ようどうむいしん)

⇒嬰児にも似た凡夫や外道が人間世界の苦悩を厭って、天上の楽しみを求めて天上に生まれたいと思って修行をする段階。

⇒凡夫や外道はいかにすぐれていても、偉大な仏に比べれば劣弱で愚かであることは、あたかも嬰児のごとくである。

以上は、仏教外の教えを奉じている人々の段階である。

・次に、仏教内部の人々が奉ずる異なった思想段階が登場する。

唯蘊無我新

⇒五蘊(ごうん)の諸法は実在するが。固体としての人間は仮のものであり、我は存在しないと考える段階。

⇒法有無我の説を奉ずる声明がこれに相当する。

⇒つまり小乗仏教のうちの最大の学派である切一切有部の思想である。

注)五蘊(ごうん)とは:色(しき)、受(じゅ)、想(そう)、行(ぎょう)、識(しき)の五つを指します。色は肉体、物質のこでです。あとの四つは、人間の精神作用です。人間存在のありようを、からだとこころに分けて見すえて、端的に示したものです。煩悩のおこるもととということです。(出典:温かなこころ 東洋の理想 (仏教の四つの真理)中村元:春秋社)

(5)抜業因種心

⇒悪業を抜き去ってのがれて、煩悩の原因である無明の種子(潜在的な可能性)を断ち切る心。

⇒すなわち十二因縁の相を観じ。生死の苦しみを離れる段階。

⇒縁覚がこれに相当する。つまり山林に籠って修行している孤独な修行者の思想である。

(6)他縁大乗心

⇒「他」とは、自分の主観に対する他のものであり、法界(宇宙)のあらゆるものを縁(対象)とする。

⇒教化の対象とする。

⇒一切衆生をさとりに連れて行く乗りものであるから、大乗という。

⇒人無我と法無我をさとる段階。

⇒いかなる固定的なものも認めないのであるが、

⇒まだ対象を見る認識主観というものを認めている。

⇒大仏教の初門。法相宗がこれに相当する。つまり唯識説の立場である。

注)法相宗の総本山は奈良県奈良市にある薬師寺と興福寺。

(7)覚心不生心

⇒さとった心の立場から見ると、

⇒何ものも新たに生ずるということは無い。

⇒心も対象も不生、すなわち空あると観ずる段階。

⇒三論宗がこれに相当する。

⇒つまり前の段階である唯識説では、心の対象は空であるが、認識作用の主体である心は実在すると考えていたのに、

⇒この段階では心も空であると考えるのである。

⇒「覚心」という語についての説明は序文には出ていない。

⇒しかし空海は「大日経」の住心品(大正蔵。18巻3ページ中)の文章を引用しているので、その文句と符合するから、

⇒「さとりを開いた心」または「本来さとっている心」の意に解する。

注)三論宗:大乗仏教宗派の一つで、インドの中観派の龍樹の著作「中論」「十二門論」、及びその弟子である提婆(だいば)の著作「百論」を組み合わせて「三論」としている。この宗派は空を唱えることから「空宗」とも呼ばれ、無相宗、中観宗、無相宗大乗宗とも言われている。日本仏教においては、何都六宗の一つとされている。

以上はインドで成立した思想体系であるが、

・シナにおいてはさらに、上記のものを凌駕する思想体系が成立した

(8)一道無為心

⇒宇宙には唯だ一つの道理があるだけであり、無為である。

⇒「無為」とは、あさはかな人間の智慧によって何ものかが人為的につくり出されることは無いさとる心の境地である。

⇒一実中道を説く一乗思想の段階。天台宗がこれに相当する。

⇒この立場においては、仏教の種々の実践方法がみな仏と成るための道であるということを認める。

注)天台手宗の総本山は比叡山延暦寺。伝教大師最澄によって開かれた。延暦寺は日本仏教の母山とも称され、多くの祖師がここで学び、出家得度している。本尊は薬師如来。

(9)極無自性心

⇒「無自性」とは孤立した実体は無いということである。

⇒究極においては無自性・縁起であるということをさとる段階。

⇒華厳宗がこれに相当する。

⇒この立場によると、宇宙における一切の事物は互いに依存し条件づけ合って成立しているのあり、

⇒宇宙の中に孤立して存在するものあり得ないということを明らかにする。

注)華厳宗の総本山は東大寺。東大寺は日本仏教の歴史的な寺院であり、華厳思想を伝える重要な場所。本尊は、歴史上の仏を超えた絶対的な毘慮遮那仏(びるしゃなぶつ=大日如来の別名)と一体になっている。華厳宗の教学には「十地品」や「入法界品」などが含まれており、修行者の階梯を説いている。

注)華厳思想の上に空海の「密教」が重なる説もある(松岡正剛:編集工学者)

(10)秘密荘厳心

⇒「荘厳」とは美しく飾られ、みごとにととのえられているということである。

⇒秘密の隠れた究極の真理をさとった境地。

⇒真言宗の立場。

⇒それはまた空海自身の説く真言密教の究極の立場である。

⇒ここにおいては宇宙の一切の事物が密教浄土のすがにほかならぬということになる。

⇒すばらしい浄土であるというのである。

<参考情報>

※インドの外道(仏教以外の思想)。インドで仏教の事を『内道』という。

■第四段階から第十段階の心のあり方:仏教のあり方

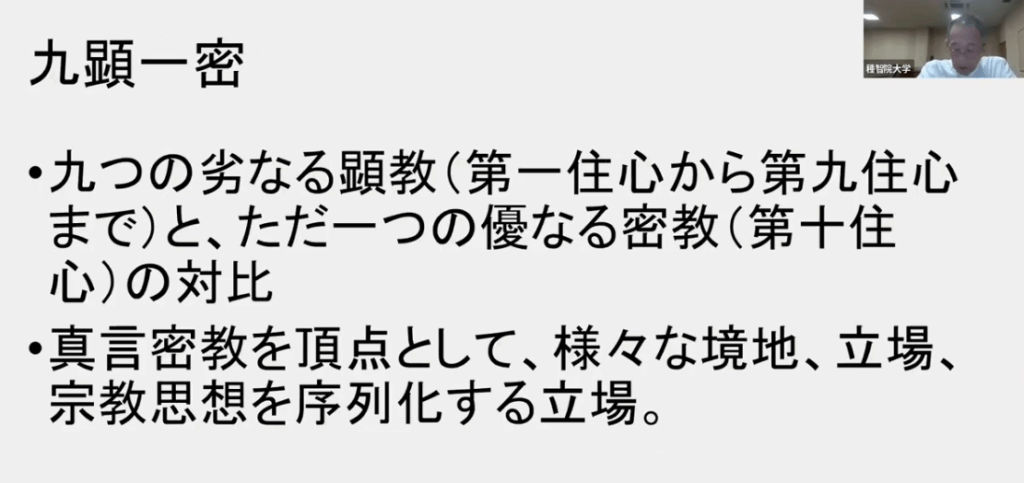

■九顕一蜜:密教との対比

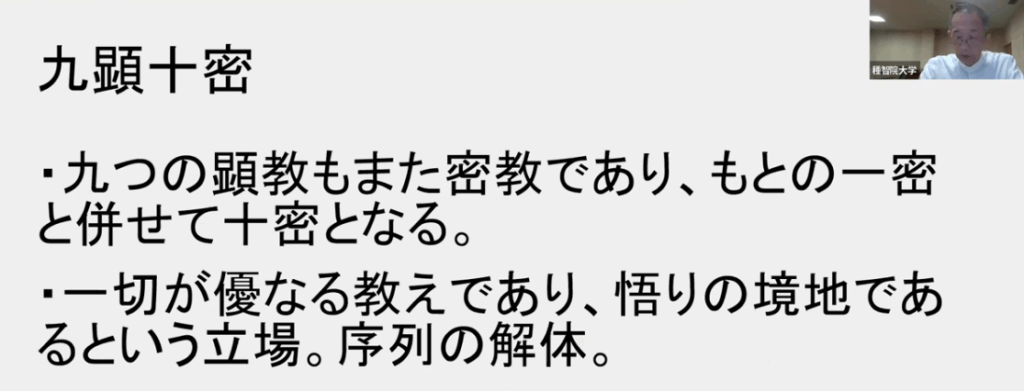

■後世の空海思想の評価:九顕十蜜

・九っの顕教もまた密教

⇒九顕もまた悟りの境地である

⇒よって九蜜+密教で十密

※密の定義:最も優れたもの

■九顕十密

・九顕一密があっての『九顕十密』

⇒まず一密が基盤となって

⇒九顕が九密に転じて

⇒十密になる

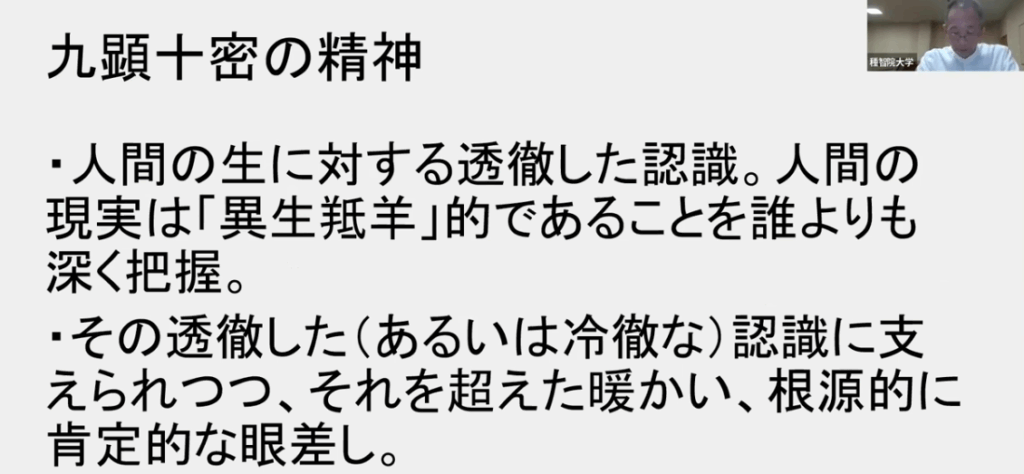

■九顕とは砥石、一密は優れた刃物

・一密(優れた刃物)は九顕(砥石)を必要とする

⇒砥石は優れた刃物に転じる

出典:サブタイトル/空海『十住心論』の思想~空海につづけ!#03(種智院大学オンライ講座より転記

●このように仏教の諸思想をも含めて、一切の諸思想体系全体に渡って比較思想論の論述した人は、

⇒西洋人にはいなかった。

⇒僅かに近世になってヘーゲルとかディルタイに見られるだけである。

⇒ウインデルバンの「哲学史教科書」には思想を類型化しようとする試みは見られるが、

⇒弘法大師のように段階的に把握しようとする試みは見慣れない。

⇒ことにヘーゲルの弁証法においては、基本的原理はアウフヘーベンということであるが、それは止揚または揚棄と訳されように、

⇒次の発展段階においては、前のものは棄てられることになる。もはや顧みられない。

⇒いわんや史的唯物論の立場に立つと、

⇒もはや古いものは捨てて顧みられない。

⇒いわゆる「文化大革命」なるが、その適例である。

注)ヘーゲルの弁証法:対立する要素が統合され、より高いレベルの真理へと進化するという考え方に基づいている。この原理は、次の三段階で構成されています:

(1)テーゼ(主張):現状で絶対に正しいとされていること。

(2)アンチテーゼ(反対主張):テーゼに矛盾・否定する考えやアイデア。

(3)ジンテーゼ(統合):テーゼとアンチテーゼから導かれた、完成形。

この一連の思考方法を弁証法と呼び、物事や歴史の発展に適用されている。

また似たような見解を表明した人としてドイツのGeorg Misch(1878-没年不明)がいる。かえは生の哲学の立場に立ってその著「哲学の道(1926)」においては、人類の主要な哲学潮流として、ギリシャおよび西洋、インド、シナの三の思想を並べ、ギリシャの思想潮流は自然科学的、インドのそれは形而上学的、シナのそれを倫理的であると特徴づけ、それらの思想体系が現れたこと自体が哲学なのであるという。

しかしかれはこれらの潮流のあいだの優劣は論じていない。

・ところが空海の場合には

⇒前の発展段階が人間にとってはやはりそれなりに意味をもっている。

⇒完全に棄てられることはない。

⇒いかなる思想をも全体系のうちに生かすのである。

⇒かれは人間のいただく誤った見解、煩悩に対しても温かい同情を示している。

・これに似たものとしてインドのマーダウ”ァ(14世紀)の「全哲学綱要」には

⇒諸体系を段階的に見なすという思想はあるが、

⇒弘法大師ほどに体系化されていない。

⇒だからわれわれは比較思想は弘法大師に始まるというわけなのである。

■空海の今日的意義

・人間が生きて安心立命を求める道を

⇒体系的に把捉しようとしている点に存在する。

⇒今日、宗教を重んぜよ、という声がある。

⇒しかし宗教をどこまでに限ったらよいか?はっきりしない。

⇒儒教は宗教であるか、ないか、議論されている。

⇒神道が宗教であるか、ないかということは、今の日本人にとって非常に重要な意味をもっている。

⇒共産主義の運動は、非常な情熱を伴い、排他的になるという点でしばしば宗教的であると評されている。

⇒しかし共産主義を宗教と呼ぶことはできないであろう。

⇒マルクス・レーニン主義は宗教に対して敵対的であった。

⇒だから、儒教や神道やマルクス・レーニン主義に一顧も与えないで宗教だけを論ずるならば、

⇒それは人間論として決して十全なものではない。

・では、哲学が人間の問題を解決してくれるのか?

⇒しかし、記号論理学による論理計算をいかに精緻に行っても人間の悩みは解決されない。

⇒また認識論からは価値の基準は出て来ない。

⇒だから学校で、限られた意味の哲学だけを教えるといことは、無意味である。

⇒philosophiaという語を最初に用いたのはギリシャのオルフェウス教の共同体であったといわれているが、

⇒かれらにとって、「哲学」とは?人生の「生き方」であった。

⇒ところが今日の日本では、哲学の原義が忘れられているのではないか?

⇒今日、日本諸大学では哲学の講義が盛んになされているが、

⇒「人生論」に関する講義が一つもない。

⇒人間の「生きる道」を教えてくれない。

⇒ただ西洋の哲学書に書かれていることの羅列と紹介だけだといった言い過ぎだろうか。

⇒今や日本の諸大学ではチグハグな、統一性のない、宗教や哲学に関する知識の切り売りがされているだけではないか。

⇒「生きる」という問題と無関係な知識の断片的取得だけだというならば、

⇒けっきょく精神分裂的症状が見られるだけである。

⇒思想の学問が混迷をつづけているということは

⇒現代日本における道徳の頽廃(たいはい)、教育の荒廃という恐るべき事実と決して無関係ではない。

⇒この点で思想の学問をしている人間は大きな責任を感ずるのである。

●こういう実情を考えるとき、弘法大師が

⇒あらゆる人間の生き方に理解を示し、それらを位置づけ、意義を段階的に認めて、

⇒全体系的な体系を示したということは、大きな意義がある。

⇒そこには哲学だ、宗教だというようなケチな縄張り争いは見られない。

⇒人間のもつあらゆる欲望、要求、悩み、期待と希望に正面切って、

⇒まともに取り組んでいる。

⇒人間の生きるべき道を示している。

⇒これがまさにわれわれ比較思想学会のめざすところである。

●「比較哲学」という語を用いないで、「比較思想」としたわけは、

⇒哲学の奥にあるもっと根源的なものをめざしたのである。

⇒世間には「哲学というものは無用である」と主張する人もいる。

⇒それも一つの思想である。

⇒われわれは哲学なしで生きることがはできるが、

⇒思想なしで生きることはできない。

⇒それと同じ理由により、われわれは「比較宗教」よりもさらに根源的なものをめざしている。

⇒むろん弘法大師からいきなり現代のわれわれにまで跳ぶわけではない。

⇒中間に立派な学者があった。富永仲基の「誠の道」も、同じようなものをめざしていたが、

⇒西周の「百一新論」も同じような思惟にもとづいている。

⇒「哲学」という語を初めて用いたのは西周であるが、かれの哲学は、重箱の隅を楊枝でほじくるようなものではなかった。

⇒だから弘法大師のような精神はのちの時代にも生きているのであるが、

⇒われわれはその根源を弘法大師のうちに見出すのである。

⇒弘法大師は、いかなる思想をも捨てなかった。

⇒いかなる異端邪説をも、その由って来る所以を見定めて、それぞれ適当な位置に位置付けた。

⇒その上で、完き人間が進むべき道を示したのである。

⇒そうしてその努力を継承し発展させることを、われわれ比較思想学会の氏使命であると確信する。

●以上弘法大師の思想を主軸としていろいろ考えを述べたが、

⇒もちろん弘法大師の多数の著作のうちには現代において適切でない立言もいろいろ見られるであろう。

⇒しかしかれのめざした意図というもは、

⇒新しい人類の思想形成のために大きな意義をもっているのである。

⇒そのほか弘法大師の思想のうちには、西洋にもその対比を求め得るものが多い。

⇒陀羅尼を唱え、霊験を求めるということは、

⇒西洋においてもの呪術にたより、奇蹟を信じた信仰に対比される。

⇒信徒のあいだでは四国八十八ヶ所巡礼が行われて来たが、

⇒西洋でも恩籠を蒙り、贖罪の目的をはたすために聖地巡礼が行われてきた。

・弘法大師は

⇒「仏はわれに入り、われは仏に入る」(入我我入)と説いたが、

⇒これに対応する体験は、新プラトン派を中心にする神秘主義のうちに見られる。

⇒エクスタシス(Exstasis)とエントゥシアスモス(Enthoussiasmos)に相当する。

⇒キリスト教の神秘主義にも同様の神人合一の体験が見られる。

⇒絶体者の顕現の視覚的具現化(マンダラ)は西洋にもその志向を認めることができる。

⇒自然万物が救済され得るかどうかということも大きな問題とされた。

⇒これに対応する体験は、新プラトン派を中心とする神秘主義のうちに見られる。

⇒西欧における神秘宗教は東邦のオルブェウスの信仰やミトラ信仰に由来する。

⇒例えばギリシャ末期の新プラトン学派のプロティノスに見られるように、神たる一者から万物が発源することを説くことに始まり、それは精神・霊魂・物質という過程をとって発出する(光源から光の発するように、あるいは源泉から水の流出するように)と説く。

⇒この精神・霊魂・物質という過程を逆行して

⇒人間の場合には物質即ち意識に集中し更に観念の場所たる精神に遡及するこによって、

⇒やがては一者たる神との合一を成就し得るものである。

注)オルブェウスの信仰とは:古代ギリシャにおける密儀宗教であり、冥界を往還した伝説的な詩人オルブェウスを開祖としている。以下はオルブェウス教の特徴。

- 教義:

- 魂と肉体の二元論、転生、輪廻からの最終解脱などが基本的な教義とされている。

- 人間の霊魂は神性および不死性を有するにもかかわらず、輪廻転生(悲しみの輪)により肉体的生を繰り返す運命を負わされていると信じられていた。

- 神話:

- オルペウスによる神話によれば、ディオニューソス(バッコス)の心臓が一時的にゼウスの脚に縫い込まれ、その後セメレーの母胎に生まれ変わったとされている。

- 人間の霊魂は「再生の輪廻(因果応報の車輪)」に縛られた人生へと繰り返し引き戻されると考えられていた。

- 終末論:

- オルペウス神話によれば、死後にはレテの水(忘却)ではなくムネーモシュネーの泉の水(記憶)を飲むべきであり、祝福された来世への信仰が存在した。

オルブェウス教は、秘儀と同様に来世における優位を約束し、秘儀的な通過儀礼や禁欲的な道徳律を定めていた。

注)ミトラ信仰とは:古代ローマで隆盛した密儀宗教であり、太陽神ミトラスを主神として崇拝していた。以下はミトラ教の特徴。

- 信者組織:

- 信者は下級層で、主に男性で構成されていました。

- 7つの位階を持つ組織がありました(大烏、花嫁、兵士、獅子、ペルシア人、太陽の使者、父)。

- 入信には試練を伴う入信式が行われました。

- 起源と発展:

- ミトラス神は古代インド・イランのミスラ信仰に由来し、ヘレニズムの文化交流によって地中海世界に広まった。

- ミトラス教は紀元前1世紀に地中海世界に現れ、紀元後2世紀までには広く知られる密儀宗教となった。

- 宗教形態の違い:

- ミトラス教は公的でなく、信者以外には信仰の全容が秘密にされた宗教でした。

- 古代イランのミスラ信仰とは宗教形態に大きな相違点があった。

ミトラ教は、ローマ帝国内で約300年間信仰され、キリスト教との類似点からも注目されている。

・プロティノスの弟子たるポルフュリオスのプロティノス伝によれば

⇒プロティノス自身がその生涯において5年間に4度恍惚の状態において神との合一を達成したといわれる。

⇒新プラトン学派は既にギリシャの末期においてキリスト教の起って来る時代にあって宗教的色彩を最も強くもつものであるが、

⇒プロティノス以外は一般にヘルメス祈禱書(きとう)の中に示される合一の体験は最も原始的な前ヘラス的なものへと向かう反動であった。

⇒そしてそれらの人々と神との間におこる合一の手段は、

⇒いつもエクスタンス(霊魂が肉体から脱すること)とエントゥシアスモス(神が礼拝者の中にはいって来ること)とを通じて起るのである。

・このExstasisとEnthoussiasmosが真言の入我我入と

⇒全く同一の体験の少しく異なった表現であることに人は気付くであろう。

⇒そして「汝が吾のあるところのものとなり、吾が汝のあるところのものとなるよう、

⇒花嫁としてその花嫁を迎える準備をなすべし」とか

⇒「吾は汝の中に、汝は吾の中に」「みどり児の女の腹に宿るごとく吾のうちに入り給え」

⇒という祈りとなるのである。

注)新プラント派とは:後3世紀に成立し、西洋古代哲学の棹尾を飾った潮流で、始祖とされるプロティノスは、プラトンのイデア論を徹底させ、万物は一者から流出したもの(流出説)と捉えた。この思想はプラトン主義の伝統を継承し、後世の哲学やキリスト教的な世界観に影響を与えた。

新プラトン主義は一者からの流出の観念を重視し、中世ヨーロッパのキリスト教思弁哲学の基盤の一つとなった。プロティノスやその後継者たちは、キリスト教徒にとっては異教徒であったが、中世哲学にも影響を与えた。ルネサンス期にはプラトンの思想とし新プラトン主義は区別されていないが、その後も文芸や美術に大きな影響をあたえた。

上図:イタリアの画家サンドロ・ボッティチェッリの作品。「プリマヴェーラ(春)」美しい春の光景を描いており、中央には春の女神「プリマヴェーラ」が立っている。周囲には三美神や風神などが絵がかれいる。この作品は親プラトン主義の影響を受けており、美と愛を中心的なテーマとして取り扱っている。

■弘法大師は

⇒多方面に功績のある人であったから、種々の面で論ぜられぶべきであるが、

⇒比較思想の立場から特に注目すべきは、

⇒綜芸種智院(しゅうげいしゅちいん)を創設したことである。

⇒それはかれの思想から論理必然的に導きだされたことである。

・綜芸種智院(しゅうげいしゅちいん)は

⇒日本で最初の庶民学校であった。

⇒平安時代の初め頃の教育制度は平安京に大学、地方に国学があり、

⇒いずれも官吏(かんり)養成の機関であった。

⇒また貴族階級では

⇒それぞれの氏族の子弟を教育する学校を設置していたが、

⇒これらはいずれも一般庶民には門戸が開かれていなかった。

⇒そこで空海は天長五(828)年十二月十五日、京都の九条にある藤原三森(ふじわらただもり)の広い邸宅や土地を譲り受け、

⇒民衆のための学校を創設した。

⇒その教育方針や内容はなどは

⇒綜芸種智院(しゅうげいしゅちいん)式並びに序によって知ることができる。

・そこに表明されている理想は

⇒「衆芸」すなわち諸の学問を「綜通」すなわち綜合して「智」すなわち知識を種(う)えることである。

⇒それはまさに西洋における大学の理想に合致する。

⇒大学の原語名universityはunus(一つ)に諸の学問を向ける(verso)、統一するということ(ーtas.抽象名詞の語尾)に由来するラテン語universitasに由来する英語である。

⇒弘法大師は、この学問の理想を明白に表明した。

⇒綜芸種智院(しゅうげいしゅちいん)の理想は

⇒まさに大学のあるべき真のすがたを明示している。

⇒ヨーロッパの遍歴学徒たちが、

⇒ボローニャやパリなどの学問中心地に集まってuniversitasと呼ばれる学問共同体を形成したには十二世紀に始まる。

⇒ところが弘法大師のこの学院は九世紀初頭であるから、

⇒西洋の大学より300年以上古い。

⇒弘法大師こそ世界最古の大学創設者である。

⇒インドのナーランダーの大学などはそれよりも古いが、

⇒その大学創設の理想を説いた文書は残っていない。

⇒世間の人々は

⇒綜芸種智院(しゅうげいしゅちいん)の意義を軽く見て、

⇒民衆のカルチャーセンターくらいにしか考えないが、

⇒事情は逆である。

⇒政府のつくった学問界所は、官吏(かんり)養成機関にすぎなかった。

⇒寺院にあった学問所は、仏教の教義学を中心に教えていた。

⇒いづれも目的が限定さている。

⇒ところが弘法大師のこの学院は、

⇒世俗と宗教とを一貫して綜合した。

⇒新しい学問をめざしていたのである。

思うに、古来よりの九流・六藝は世を済(すく)うための舟や橋にも比すべきものであり、

一方、十蔵・五明(ごみょう)の仏の教えと学問は、世人を利益(りやく)する宝である。

だからこそ過去・現在・未来の三世におわす如来も、

仏教の学問と世間の学問とを兼ね学んで偉大なる覚(さと)りを成就されたのであり、

あらゆる菩薩賢聖(ぼさつけんじょう)も、

これらの教学にすべて通暁して完全なる悟りの智慧を証したもうたのである。

五味のうちの一味のみでご馳走ができたり、

五音のうちの一音のみで妙音を奏でることなど、

いまだかってそのためしはあるまい。

立身出世の要点、治国の道はいわずもがな、

この世で生死の苦を断じ、

彼岸にあって涅槃の楽しみを証することも、

この衆藝兼学の理(ことわり)を捨ててはなんびとといえども到達し得ないであろう。

それゆえに、欽明の帝以来の聖帝賢臣らが寺院を建立されて、

これを仰いで仏道を弘めたもうたのである。

しかしながら、寺院の僧侶は、一方に偏して仏教の経典のみ学習し、

大学の俊秀は、仏典以外の書物のみ読みふけっているのが実情である。

このようにして、三教(「釈」と「李」と「孔」(仏教と道教と儒教))の書や五明の書のような

全般にわたるものついては

ふさがりとどこおって通じない。

だかろこそ綜藝種智院を建てて、広く三教全般にわたって多くの学匠を招く次第である。

このうえは、三教の学を明らかならしめて無明(むみょう:根源的な無知)の闇路(やみじ)に迷う人々を導き、

五乗の教法を用意して等しく一様に人々を覚(さと)りの世界へ駆り立てんものと、切に願う次第である。

ただ当時、こういう独創的な学院は、経営は決して容易ではなかった。

詳細な内容は

https://www.jacp.org/wp-content/uploads/2016/04/1989_16_hikaku_13_nakamura.pdf

のP95~P96を参照願います。以下一部抜粋して紹介する。

【師を招く章】

『論語』にいう、

「人は仁の美風のある所にこそ住むべきであり、

居所を択(えら)んで仁の気風のない所に止住するならば、どうして智者といえようか」と、

また同じ書に、「六藝に遊ぶ」という主旨の言葉もある。

『大日経』には、

「初めて伝教(でんぎょう)の阿闍梨(あじやり)になるには、

まず衆藝を兼ね学ぶべきである」とある。

『十地論』という、「菩薩は菩提(さとり)を成就するためにまず五明の学問を研究して法を求めるべきである」と。

だからかの善財童子は百十城を巡り歩いて五十三人の師を尋ね求め、

常啼(じょうたい)菩薩は常に一市に哭(こく)して般若の法を求め続けたという。

したがって、智慧を得るためには仁者の郷に処(お)るべきであり、

覚(さと)りを成就するためには五明の法に頼(よ)るべきである。

法を求めるには必ず大勢の資(たすけ)も必要である。

以上の四者が具備して初めて事業が完成する。

故にこの、処・法・師・資の四つの条件を設けて

多くの人々を利益し、救済しょとするものである。

処あり、法ありとしても、

もし師を欠ければ理解を得るすべがない。

だからまず師を招請しなければならぬ、

師に二種類があり、一つは仏道の師、二つは世俗の教師である。

前者は仏教の経典を伝え教えるもの、後者は仏教以外の典籍を教え弘(ひろ)めるためのものである。

仏法も世間の教えもともに習得すべきであるとは、

我が師の正しい訓(おし)えである。

・一つ仏道人伝授の心得のこと

右(上)、顕密二教を学習することは僧たる者の本分とすべき嗜(たしな)みであるが、

もしさらに仏教以外の書にも通じようと思うならば、俗の博士に一任しえ修学すべきである。

俗人であっても、仏教の経典・論書を学ぼうと心に願う者があれば、僧侶を師とすべきである。

その師たる者は、心は四無量心(しむりょうしん)・四摂法(ししょうぽう)に住して労苦を厭わず、貴賤の差別をせず、よろしく指導伝授すべきである。

注)顕密二教とは:(弁顕教二教論は)弘法大師によって著された仏教書。この著作は、顕教と密教の違いを明らかにし、密教の特質を強調している。

- 顕教(けんぎょう):顕教は、応化身の仏が衆生の機根に合わせて言語でわかりやすく説く教えです。これは顕教の側からみて、方便の仮りの教えとされています。

- 密教:密教は、自受用法性仏(法身)が自らの覚りの境界(真理そのもの)をありのままに説く教え。弘法大師は密教の特色を以下の4つの観点で指摘している。

- 仏身:密教は法身が説法する。

- 教法:密教は悟りの境地を説く。

- 成仏:密教は即身成仏を説く。

- 教益:密教はいかなる者をも救う。

『弁顕密二教論』は、密教の優越性を論じた重要な著作であり、空海の思想的立場を明らかにしている。

・一つ、俗教の博士の教授の心得のこと

右(上)、九経九流、三玄三史、七略七代について、もしくは詩歌・銘賦等の文学作品につき、

音や訓、句読あるいは通義などに精通している者で、

これらの文献にわたって一部の書・一帙(いちもつ)の本、いずれをとっても童蒙(どうもう)を啓発する学識のある者は、教師としてこの学院に住せらんよ。

もし仏道の人で心に仏教以外の典籍を学ばんと願う者があれば、才徳秀でた人、孝廉の士がそれぞれ適宜に伝授せられよ。

もし青少年の学生生徒で文学の読み書きを学ばんとする者があれば、儒教の先生は、慈悲の心をもち、忠孝を念頭において、貴賤貧富の隔てなく適宜に指導を与え、倦(う)むことなく諄々と教えられよ。

三界(この世界)の衆生はみなわが子であるとは大覚世尊(お釈迦様の尊称)のお言葉であり、

四界(世界中)はみな兄弟であるとは聖人孔子の名言である。

この言葉をよく仰いで忘れないようにせねばならぬ。

注)九経九流とは:儒教における9種類の経典を指している。これらは中国の古代思想家たちによって分類された。以下の9つの経典がふくまれる。

- 詩経(しきょう):詩歌の集成で、周代の詩文を含む。

- 書経(しょきょう):古代の書記文書や伝説的な出来事を記した文献。

- 易経(えききょう):変化と占いに関する経典で、六十四卦(64の象徴的な図形)を含む。

- 儀礼(ぎれい):礼儀や儀式についての文献。

- 礼記(らいき):儒家の礼制や倫理に関する著作。

- 周礼(しゅらい):周代の礼制についての文献。

- 春秋左氏伝(しゅんじゅうさしでん):春秋時代の歴史的な記録や注釈が含まれている。

- 春秋公羊伝(しゅんじゅうくようでん):同じく春秋時代の歴史的な記録や注釈。

- 春秋穀梁伝(しゅんじゅうこくりょうでん):春秋時代の歴史的な記録や注釈が含まれている。

これらの経典は、儒教の学問や思想の基盤となっている。

注)三玄三史とは:臨済宗の教義に関連する重要な概念。これは臨済宗の創始者である禅僧臨済義玄(Linji Yixuan)によって強調されたもので、彼の語録である『臨済録』に記されている。

三玄(さんげん):「三玄門」は道家の語に由来し、三つの奥深い道理を指す。具体的には、一玄門(一つの奥義を具えた門)が三要(三つの要点)を持つべきであり、それぞれの要点は「有権」(適切な方便を用いること)と「有用」(実践的な効果を持つこと)を備えているべきです。

この教義は、臨済宗の修行者にとって、深い理解と実践の指針となっている。

注)七略七代とは:七略(しちりゃく)は、中国前漢時代に劉向と劉歆父子によって編集された朝廷の蔵書目録。『七略』自体は散佚(さんいつ)して現存していないが、『漢書』芸文志の基礎部分として残っている。この書物は、蔵書の解題(=収録)を含み、六芸・諸子詩天賦の三類されていた。

さらに、日本神話においても「神世七代」という概念がある。これは天地開闢の際に生成された7代の神々の総称で、陽神(男神)と陰神(女神)が含まれている。日本神話の神世七代は、神々の進化や物語の展開を表しており、7代目の伊邪那岐と伊邪那美がその完成形とされている。

・一つ、師と弟子と、ともに糧食が必要であること

人たる者はぶらさがっているにが瓜ではないと孔子はの格言であり、

人はみな食によって生きる者であるとは釈尊の所説である。

したがって、その道を弘めようと思うならば、必ずその人々に飲食を与えねばならぬ。

道人・俗人たるを問わず、また先生と弟子たるを問わず、いやしくも学道に志す者にはみな等しく給費すべきである。

しかし、わたくし空海はもとより清貧を旨としているから、

まだ充分に必要経費を支弁できないが、

とりあえず若干の物資を費用として充当したのである。

もし、国に益し、人を利せんとする志があり、迷いを去り覚りを証せんと志し求める人があれば、

同様にたとえ些少(さしょう)たりともこの学園へ施入して、わが願いに協賛せられよ。

世々生々にわたり、ともどもの教えの力をかりて大衆に利益を与えたきものである。

天長五年(828)十二月十五日

大僧都空海記す

こういって綜芸種智院の式を結んでいる。

その教課内容は、民衆のためのものであったから程度は低かったかもしれない。

しかし学問の綜合という高い理想は、

いかに評価しても、過ぎるというこはない。

空海の没後(774年~835年)、

この学院の経営は行きづまった。

適当な後継者がいなかった。

この学校は惜しくも承和十四(847)年に閉ざされた。

弟子たちはこれを売り払って、丹波大山荘を買い、東寺領とした。

しかし空海が示した学問と教育への熱意とその理想は

世界の教育史上高く評価されるべきである。

現在<教育の荒廃>ということが盛んに論ぜられているときに、

われわれは、祖先である弘法大師の理想を聴くべき点が大きいと思われる。

以上、いくつもの観点から、弘法大師空海が日本における比較思想の始まりであることを述べた。

(中村元(なかむら・はじめ、比較思想学会名誉会長)

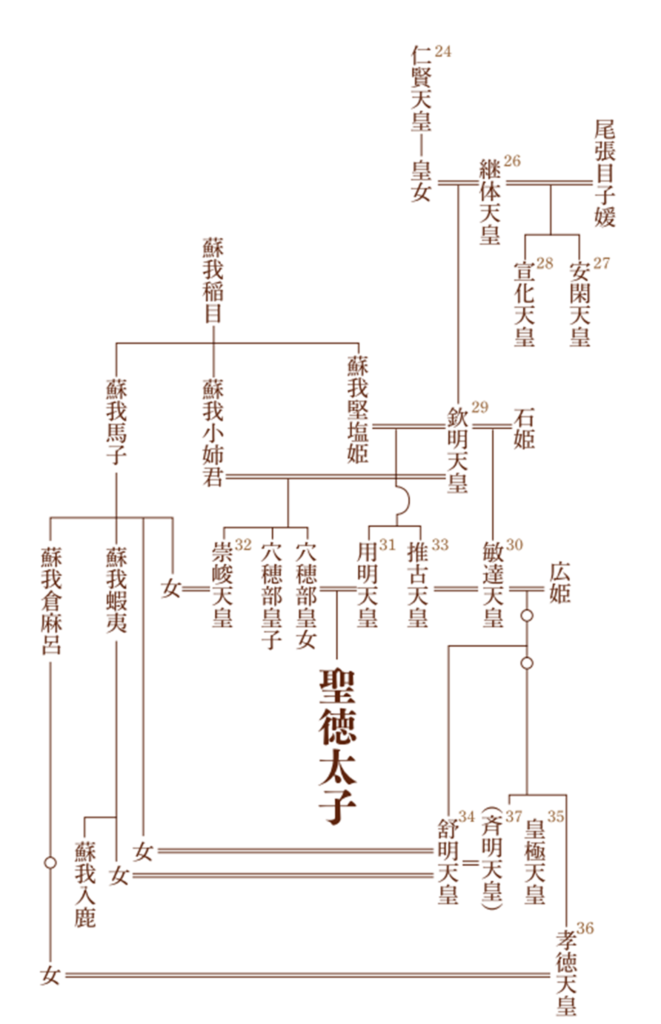

注)欽明天皇(510頃~571年)とは:第29代天皇であり、その治世には仏教伝来が最も大きな出来事で、552年(欽明天皇在位13年目)に百済から仏教と経文が伝来し、「仏教伝来」として位置づけられている。欽明天皇は仏教の可否について群臣に問い、神道勢力である物部尾輿と中臣鎌子らは反対した。この出来事は、後の皇位継承問題にも影響を与えた。

一方、仏教勢力の中心は蘇我一族であった。皇位継承については、第30代敏達天皇から異母弟や異母妹へと気象され、史上初めて女性天皇である第33代推古天皇が誕生した。

注)聖徳太子(厩戸皇子)と推古天皇との関係:甥で第31代用明天皇の子。皇太子として摂政に任じて国政を執った。聖徳太子(574~622)は仏教の保護や冠位十二階、十七条憲法、遣隋使などの偉業を成し遂げ、日本の国家づくりに貢献したとされる。

出典:https://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/secure/4309/syoutokutaishi.pd