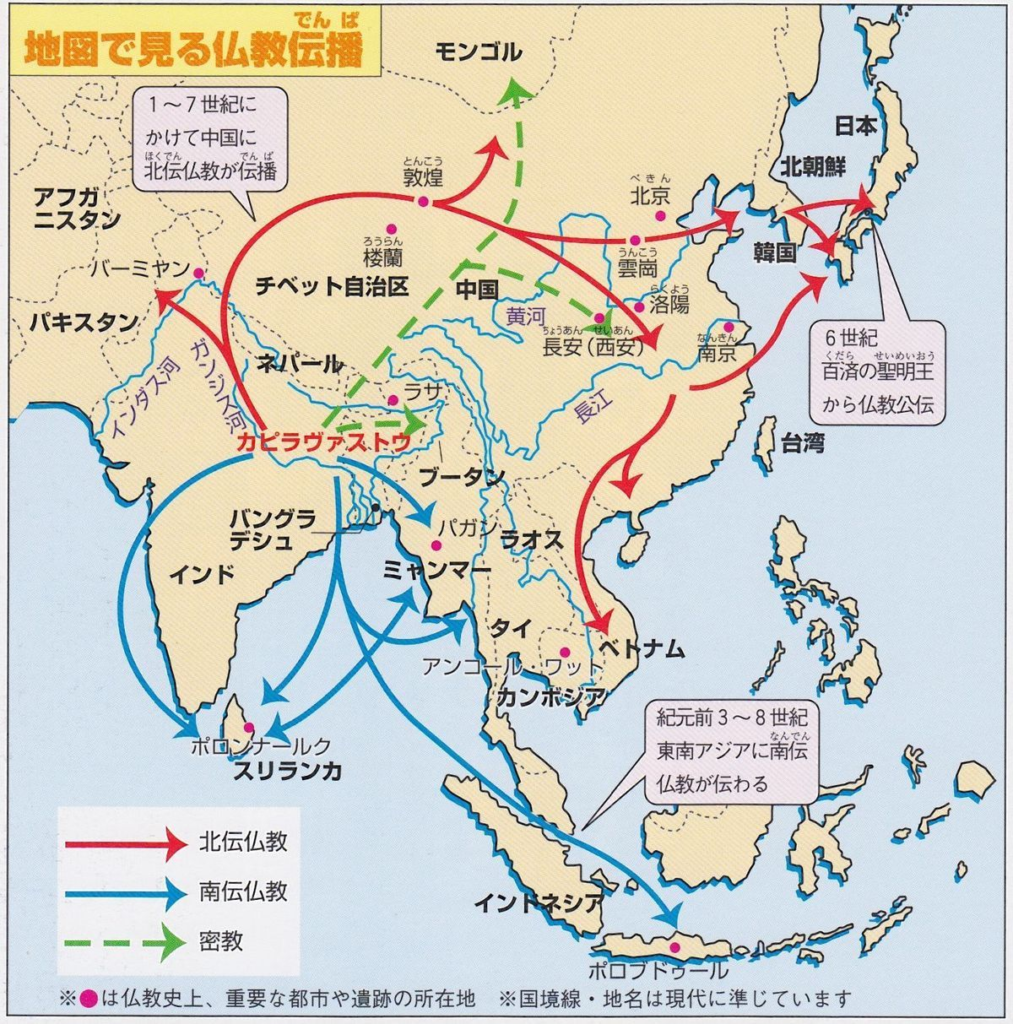

■密教

◆密教の伝播

出典:https://www.koumyouzi.jp/blog/902/

http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

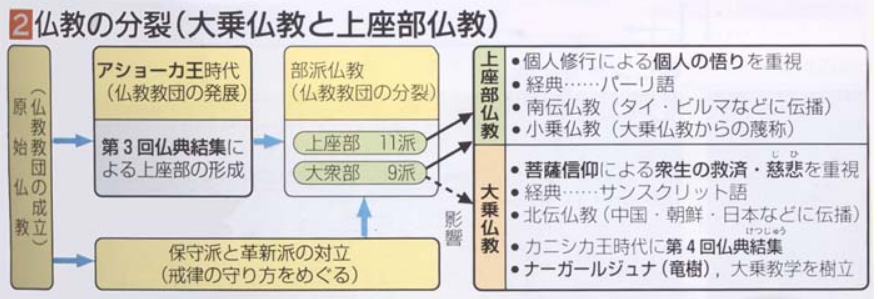

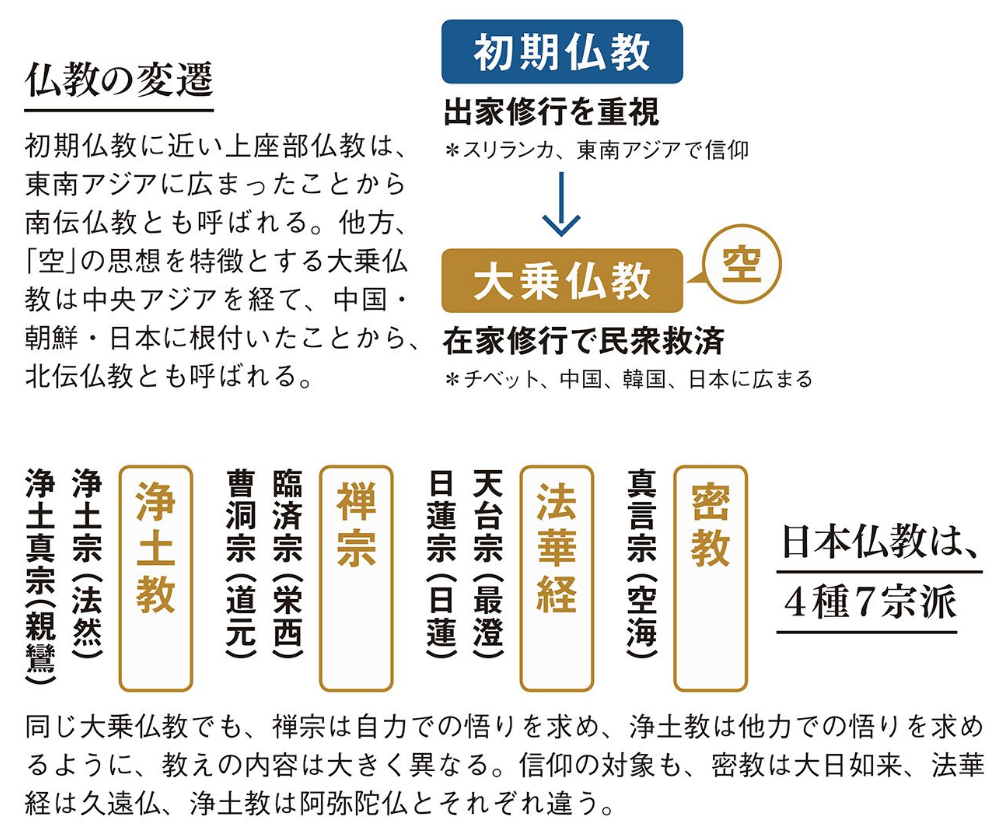

【大乗仏教のアウトライン】

大乗仏教は他者の救済と慈悲の実践を重視

- 目的:他者の救済を重視(利他行)。

- 修行方法:六波羅蜜の実践(布施、持戒、忍辱、精進、禅定、般若)。

- 広がり:中国、朝鮮、日本(北伝仏教)

<大乗仏教の特徴>

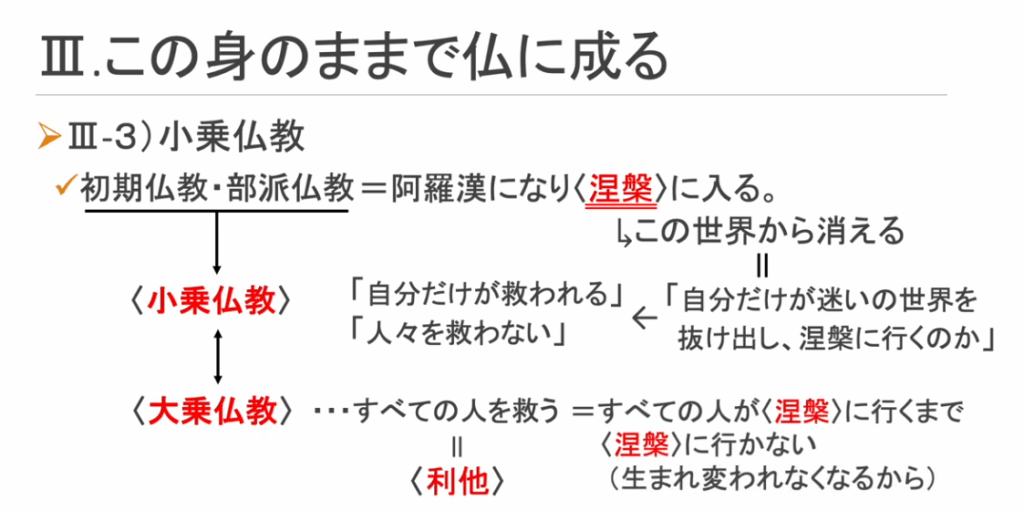

大乗仏教は、初期仏教(上座部仏教)とは異なり、より広範な救済を目指す教えとして発展した。

- 普遍的な救済:大乗仏教は、すべての生きとし生けるものの救済を目指します。出家者だけでなく、在家者も含めた一切の衆生の救済を掲げています。

- 菩薩の道:菩薩(Bodhisattva)という概念が重要で、菩薩は自らの悟りを求めるだけでなく、他者の救済をも目指します。菩薩は修行を通じて他者を助けることを重視します。

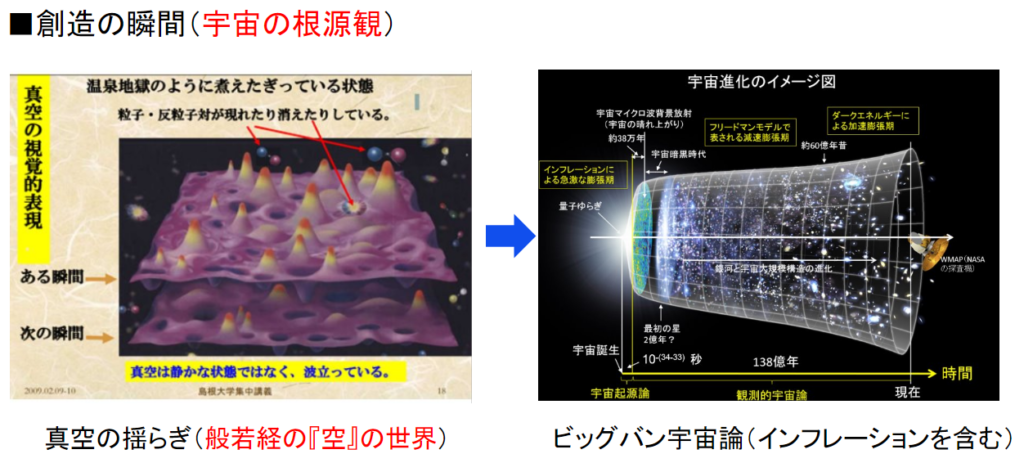

- 空(くう)の教え:万物が本質的には無常であり、独立した永続的な自己を持たないことを指します。この「空」の概念は、大乗仏教の中心的な教義の一つです。

- 大乗経典:大乗仏教には独自の経典があり、代表的なものには『般若経』、『法華経』、『浄土三部経』、『華厳経』などがある。

- 如来蔵思想:すべての衆生が仏性を持ち、修行を通じて仏となる可能性があるとする教え。

- 地域的な広がり(北伝仏教):大乗仏教は、インド、中央アジア、中国、朝鮮、日本などの国々で広く信仰されている。

日本の仏教の多くの宗派も大乗仏教に分類されており、戒律は宗派ごとにさまざまに解釈。

出典:https://president.jp/articles/-/42220?page=6

■インドを発祥とする密教の中国への伝来

・7世紀頃に中国に伝えられた。

⇒特に唐の時代に盛んになり、多くの寺院で信仰が広がった。

⇒代表的な寺院としては、長安(現在の西安市)にある青龍寺が挙げられる。この寺院は582年に創建され、711年に青龍寺と改名された。

青龍寺は、空海(第18次遣唐使:804年)が密教を学んだ場所として有名。

⇒空海はここで恵果法師から教えを受け、日本に密教を伝えた。

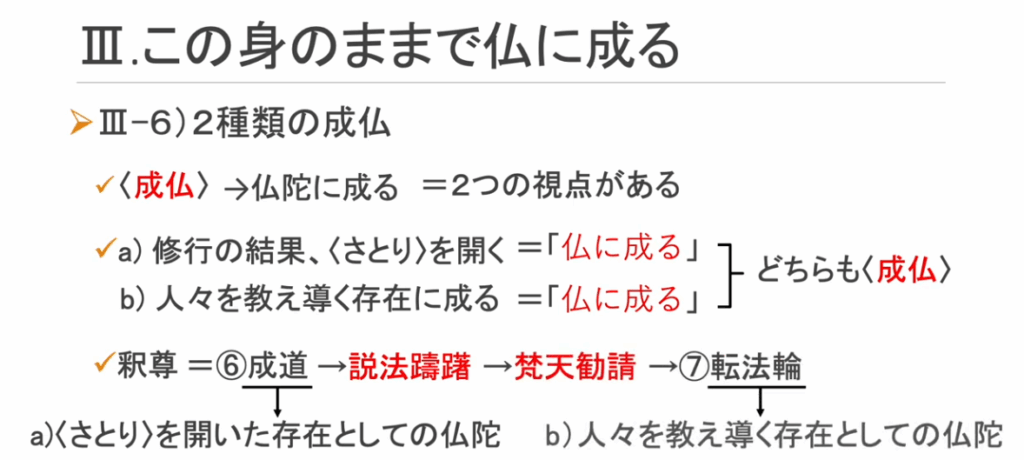

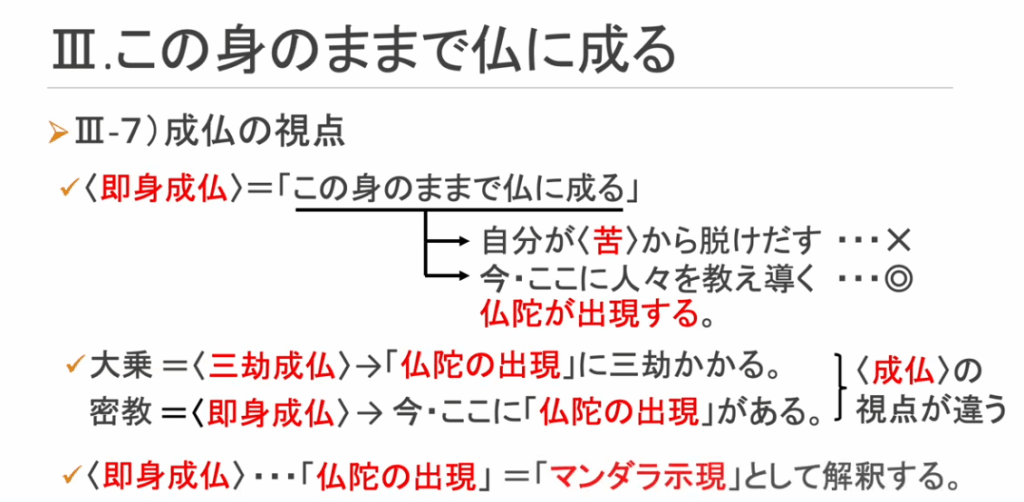

・密教が当時の唐では最先端の仏教と言われた理由

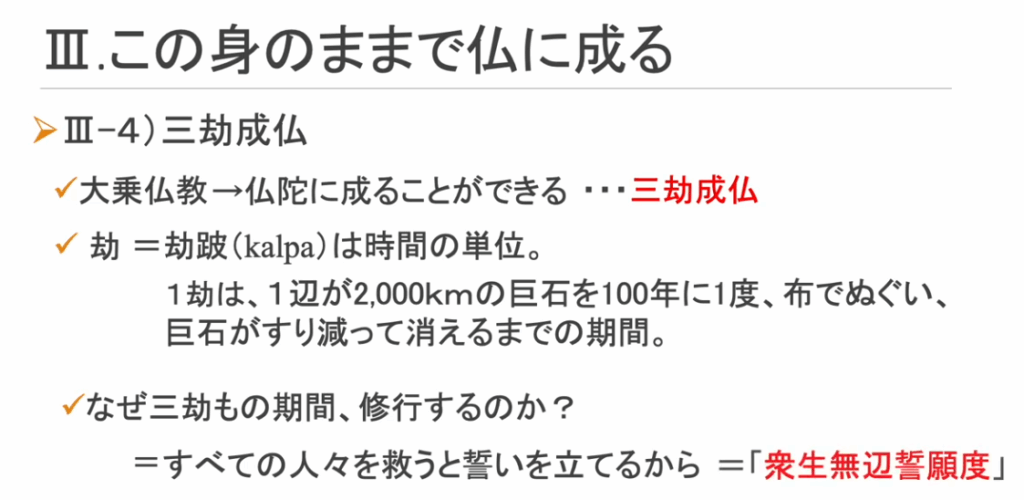

- 即身成仏の思想:密教では、修行を通じて現世で仏になることができるとされていた。この「即身成仏」の思想は、他の仏教宗派とは異なり、現実的で実践的な教えとして受けいれられた。

- 儀式と修行の魅力:密教は、曼荼羅や真言、印契などの儀式や修行法を重視した。これらの儀式は視覚的にも魅力的で、信者に強い印象を与えた。

- 現世利益:密教は、現世での利益(現世利益)を強調した。病気の治癒や災難の回避など、具体的な利益をもたらすと信じられていたため、多くの人々に支持された。

- 政治的支持:唐の皇帝や貴族たちが密教を支持したことも大きな要因。特に、皇帝が密教の儀式を通じで国家の安定や繁栄を祈願することが一般的であった。

これらの要因が重なり、密教は唐の時代に最先端の仏教として広まった。

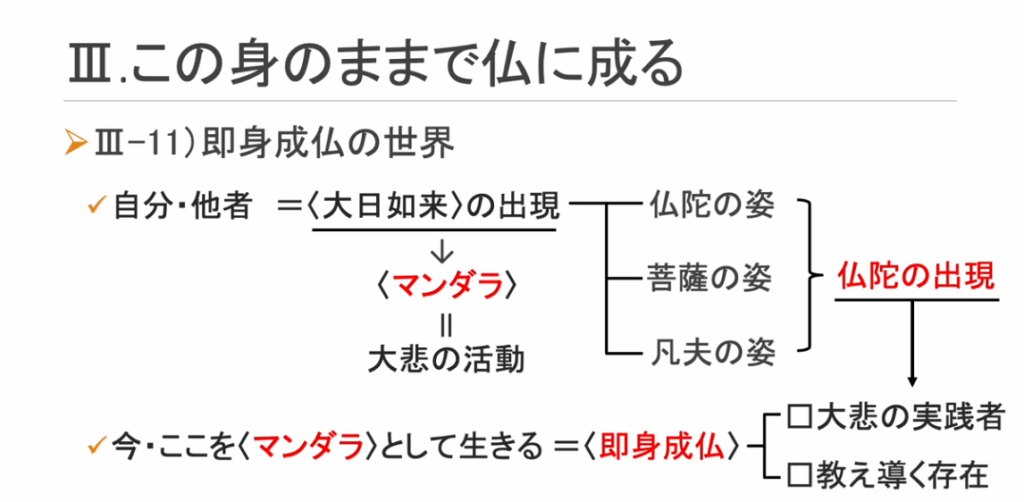

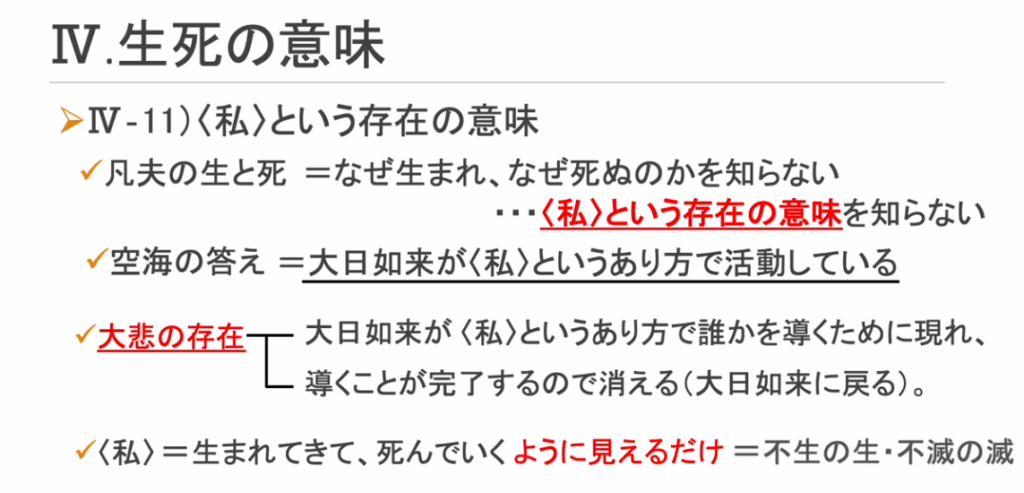

<参考情報:空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)より一部抜粋>

■密教がインドで生まれた社会的背景

■統一国家(社会の安定化)から分裂国家(社会の混乱)に変遷

・僧侶が托鉢する上で便利な都市と田舎の中間地帯に生活拠点を置いていたが、

⇒分裂国家間での争いの多発により社会混乱が増し

⇒都市部の住民の生活苦も増し、托鉢を行う事も困難になった。

⇒都市住民からの托鉢(生活支援)策として従来型仏教(大乗仏教)を

⇒『密教』に衣を変える動機が生まれた。

・密教が発展した背景として以下のような複合要因も考えられる

- 民衆の支持:密教は現世利益を強調し、民衆に対して具体的な利益を提供する教えを持っていた。これにより、民衆からの支持を得やすくなり、生活支援の一環として受け入れられた可能性がある。

- 儀礼と呪術:密教はヒンドゥー教の影響を受け、儀礼や呪術を取り入れることで、より実践的で効果的な教えを提供した。これにより、民衆に対する魅力が増し、支持を得ることができた。

- 経済的な要因:経済的な停滞や社会的な変動が続く中で、仏教僧が新たな生活手段を模索する必要があった。密教の教えがその一つの解決策となった可能性がある。

これらの要因以外にも下記の複合的な要因も作用し、密教がインドで発展したと考えられる。

- ヒンドゥー教の影響:密教は6世紀頃、ヒンドゥー教の影響を受けなっがら仏教の一派として整理した。ヒンドゥー教の呪術や儀式が仏教に取り入れられ、密教の基盤となった。

- 仏教の変遷:仏教は、初期の教えから大乗仏教へと進化し、その中で密教が発展した。特に、現世利益を重視する教えが強調され、民衆に受けれられやすくなった。

- 社会的背景:当時のインド社会では、ヒンドゥー教が広く普及しており、仏教はその影響を受けて変化を余儀なくされた。また、経済的な停滞や社会的な変動も、密教の成立に影響を与えた。

- ナーランダー僧院:密教の中心地となったナーランダー僧院は、仏教教学の中心地であり、多くの学僧が集まった。ここで密教の教義が体系化され、広まっていった。

これらの要因が重なり合い、密教はインドで成立し、その後、中国や日本にも伝わっていきました。

注)青龍寺の恵果阿闍梨と空海の関係:恵果阿闍梨から密教の正当な法を伝える阿闍梨のみに許された『伝法灌頂(でんぽうかんじょう)』(密教の奥義)の伝授を受け、日本に帰国した空海は、恵果阿闍梨から学んだ密教を基盤に真言宗を開いた。

『伝法灌頂(でんぽうかんじょう)』とは、儀式のやり方。

伝法灌頂の特徴

- 儀式の内容:伝法灌頂では、師匠が弟子の頂に如来の五智を象徴する水を注ぎ、仏の位を継承させる事を示す。この儀式は、密教の奥義を伝授するためのものであり、弟子が次の受者に教える資格を得ることを意味する。

- 四度加行:伝法灌頂を受けるためには、四度加行(しどけぎょう)という密教の修行を終える必要がある。この修行を経て、初めて伝法灌頂を受ける資格が与えられる。

- 歴史的背景:伝法灌頂は、元々インドで国王の即位や立太子の際に行われた儀式が、大乗仏教に取り入れられたもの。これが密教においても重要な儀式として発展した。

伝法灌頂は、密教の教えを次世代に伝えるための重要な儀式であり、密教の伝統と継承において欠かせない。

※東寺を真言密教の根本道場:密室で師から弟子へ教えを伝える真言密教の『師資相伝』を行う根本道場。(講堂に21体の諸尊像を配置した立体曼荼羅等)。一方、高野山を密教修行の道場に位置付けた。

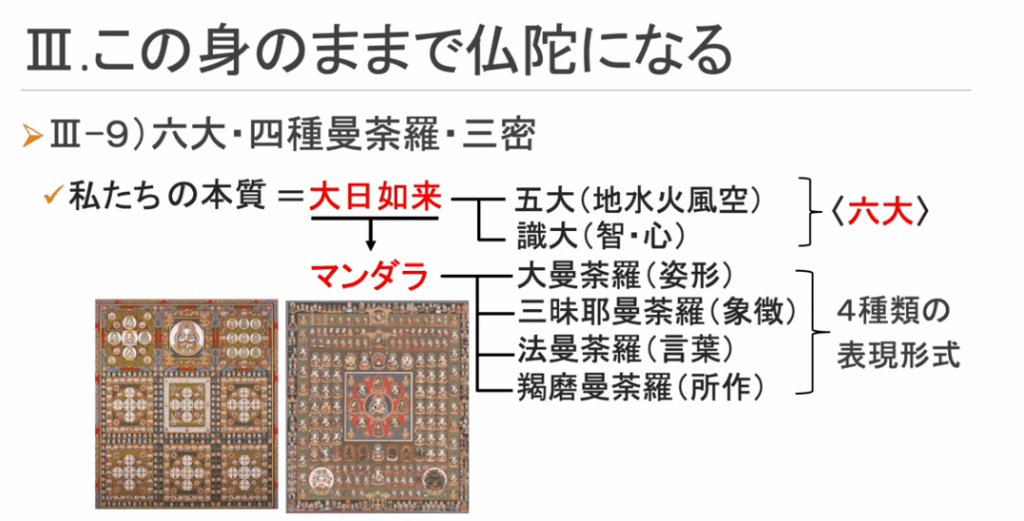

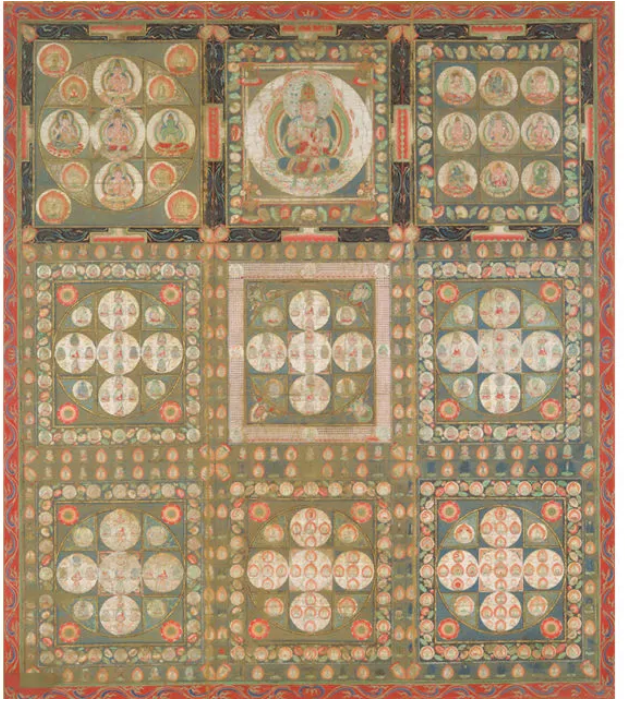

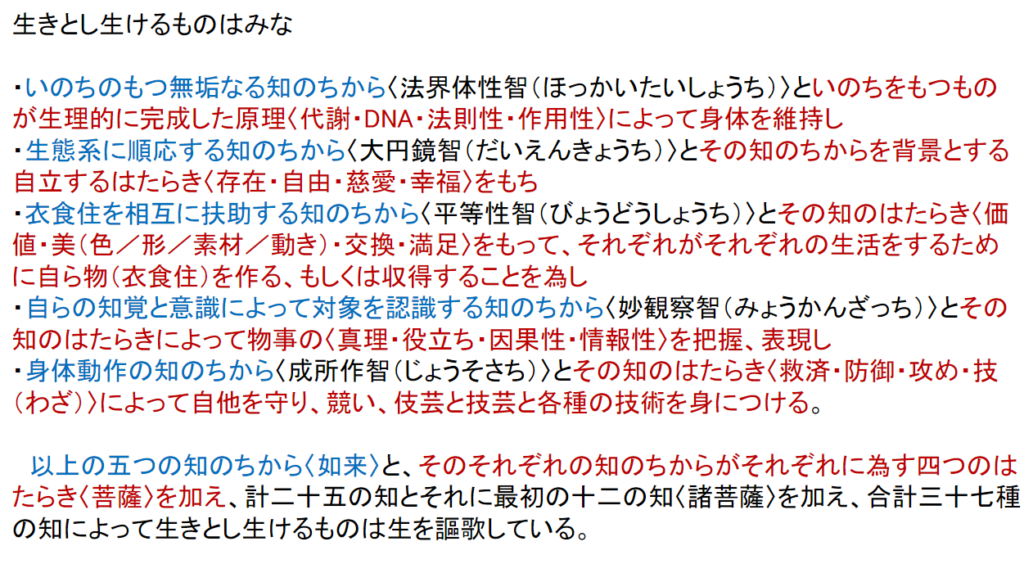

■両界曼荼羅(金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅)

金剛界曼荼羅 胎蔵界曼荼羅

◆金剛界曼荼羅と胎蔵界曼荼羅

・真言密教における二つの重要な曼荼羅で、それぞれ異なる側面を表現している。

金剛界曼荼羅

- 金剛界曼荼羅:大日如来の智慧を象徴している。中央に大日如来を配置し、周囲に四如来や菩薩が配置されている。

- 9つの「会」と呼ばれる区画に分かれており、悟りに至るまでの9つの段階を表している。

- その構成は、時計回りに回ることで悟りを開いた仏が民衆に教えを説く道筋を、反時計回りに回ることで凡夫が悟りに向かう道筋を表している。

出典:https://discoverjapan-web.com/article/31193

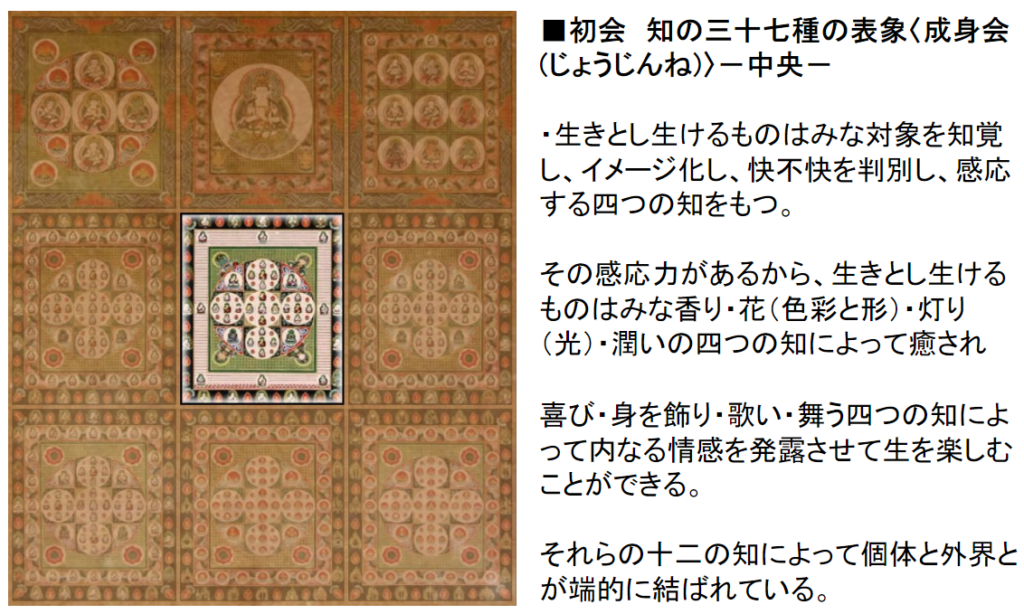

9つの「会(え)」:それぞれの会には特定の仏や菩薩が描かれ、以下のように分類されている。

- 成身会(じょうじんえ): 中央に大日如来を配置し、四方に四如来が描かれています。金剛界曼荼羅の中心的な会です。

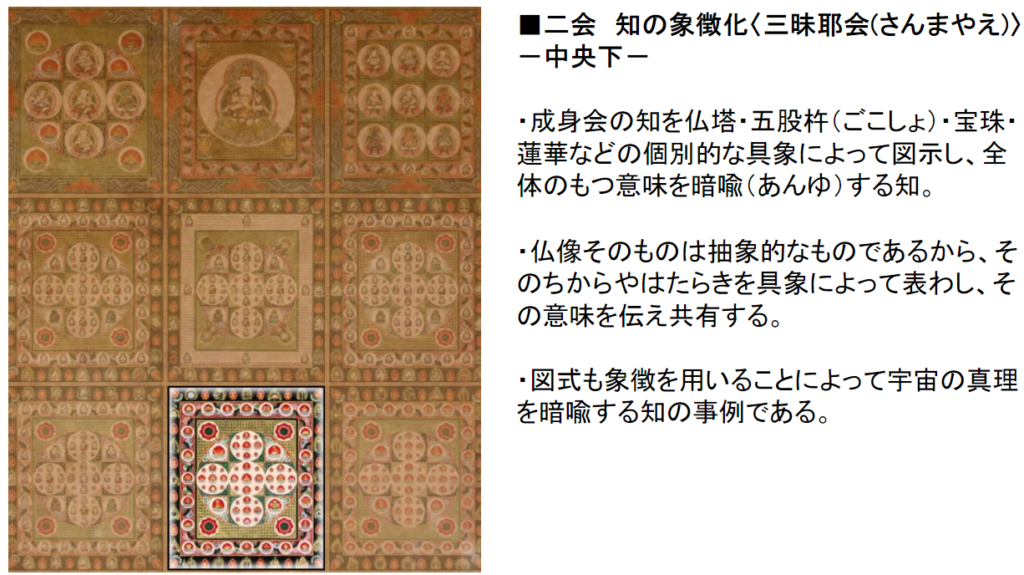

- 三昧耶会(さんまやえ): 成身会の内容を、諸尊それぞれの三昧耶形で表現しています。

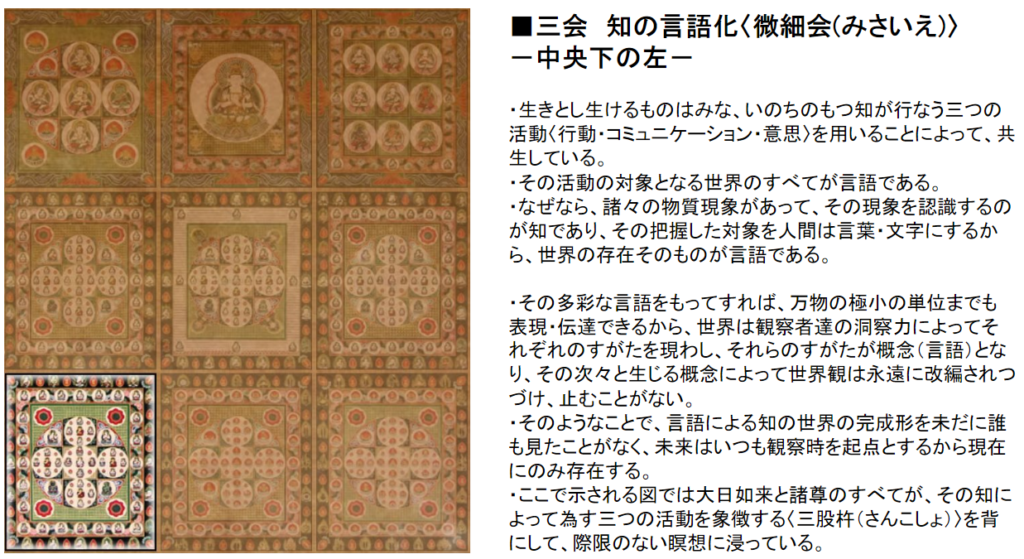

- 微細会(みさいえ): 成身会の内容を、三鈷杵(さんこしょ)の光背を持つ尊像で描いています。

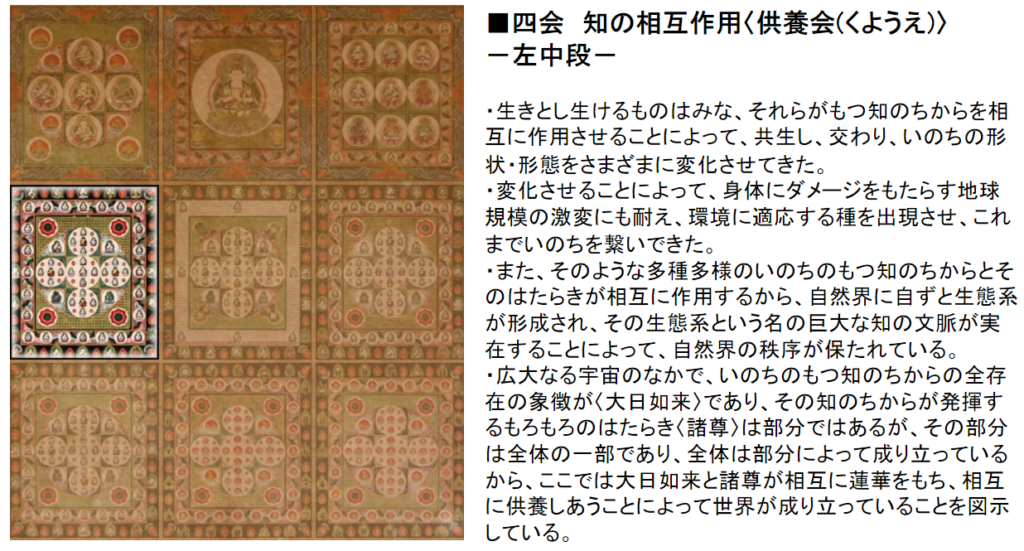

- 供養会(くようえ): 成身会に描かれる諸尊が互いに供養し合う光景を描いています。

- 四印会(しいんえ): 成身会の内容を簡略化し、代表的な尊格のみで表現しています。

- 一印会(いちいんえ): 四印会をさらに簡略化し、大日如来のみで表現しています。

- 理趣会(りしゅえ): 中心に金剛薩埵を配置し、煩悩をも悟りに高められると説く理趣経の教えを表しています。

- 降三世会(ごうざんぜえ): 成身会などの菩薩の一部を不動明王や降三世明王に置き換えています。

- 降三世三昧耶会(ごうざんぜさんまやえ): 降三世会の内容を、諸尊それぞれの三昧耶形で表現しています。

これらの会は、金剛界曼荼羅全体で1461尊が描かれており、悟りに至るまでの段階を示している。

以下は右記両サイトからの転記:文)https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/kitao/post-302.html 図)https://www.mikkyo21f.gr.jp/mandala/mandala_kongoukai/02.html

胎蔵界曼荼羅

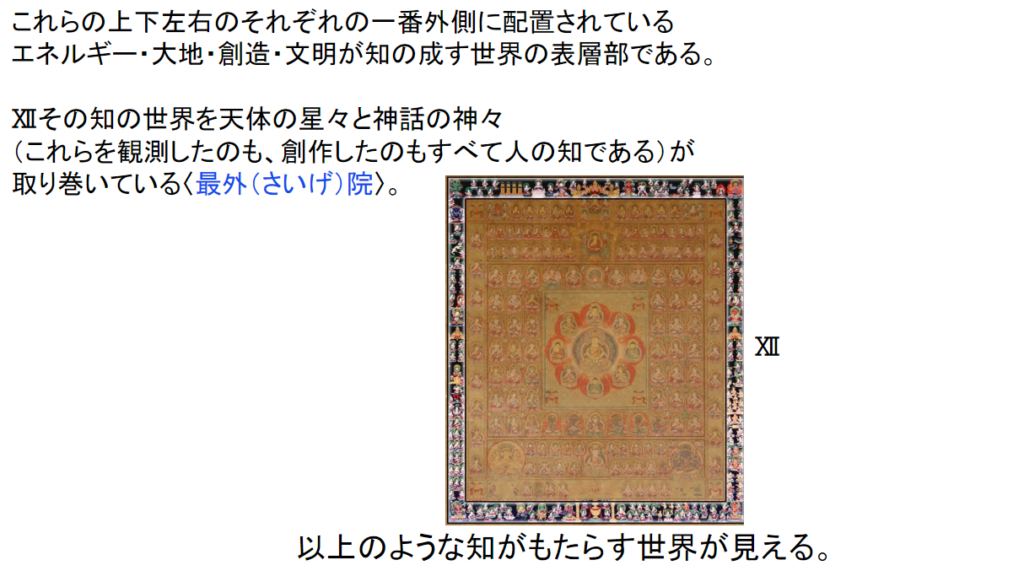

- 胎蔵界曼荼羅:大日如来の慈悲を象徴している。中央に大日如来を配置し、同心円状に院を配しているのが特徴。

- 12の「院」と呼ばれる区画に分かれており、各院には特定の仏や菩薩が配置されている。

- 大日如来の慈悲が放射状に広がり、教えが実践されていく様子を表している。

出典:https://discoverjapan-web.com/article/31151

12の「院」:それぞれに特定の仏や菩薩が描かれ、以下のように分類されている。

- 中台八葉院(ちゅうだいはちよういん): 中央に大日如来を配置し、周囲に四如来と四菩薩が描かれています。

- 遍知院(へんちいん): すべての如来の智慧を象徴する三角形の火炎が中央に描かれています。

- 金剛手院(こんごうしゅいん): 大日如来の智慧と人々をつなぐ金剛薩埵が中心に描かれています。

- 持明院(じみょういん): 般若菩薩と四明王が描かれ、智慧と守護の象徴です。

- 蓮華部院(れんげぶいん): 観音菩薩が中心で、その大悲で煩悩を払い悟りへ導きます。

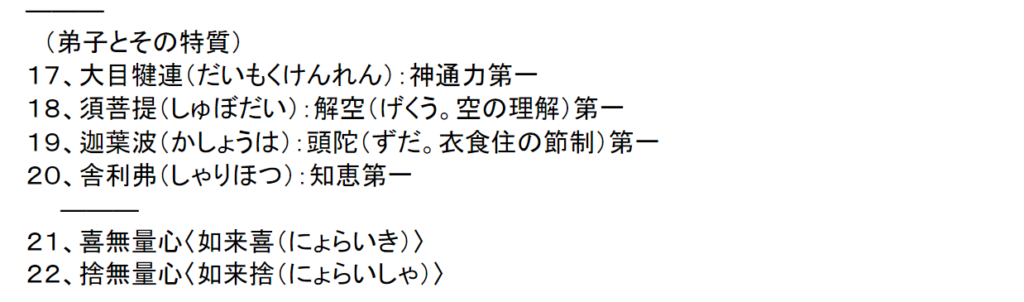

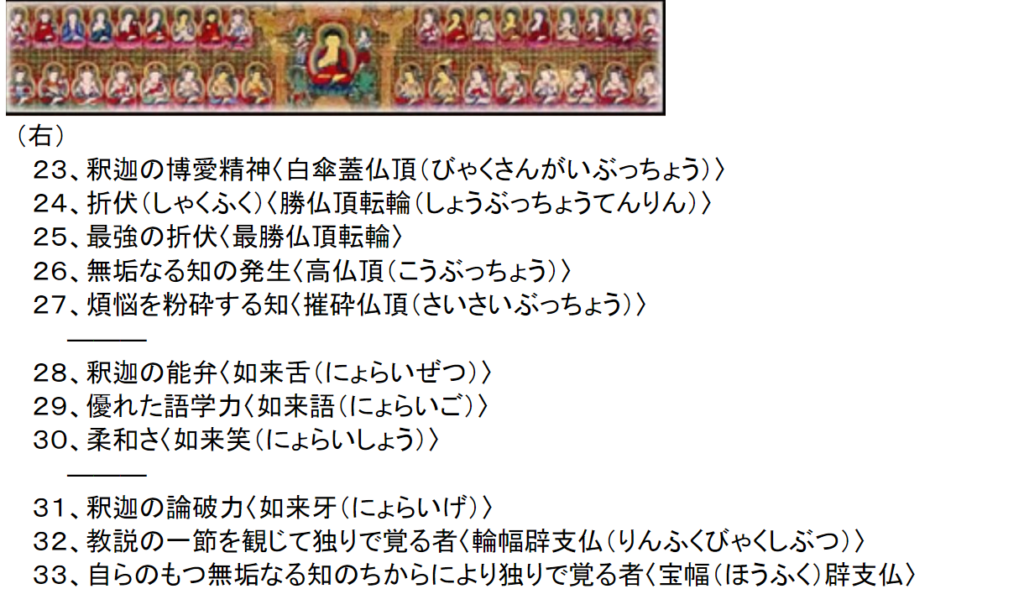

- 釈迦院(しゃかいん): 釈迦如来が中心で、説法印を結び、釈迦の徳を象徴する諸尊が並びます。

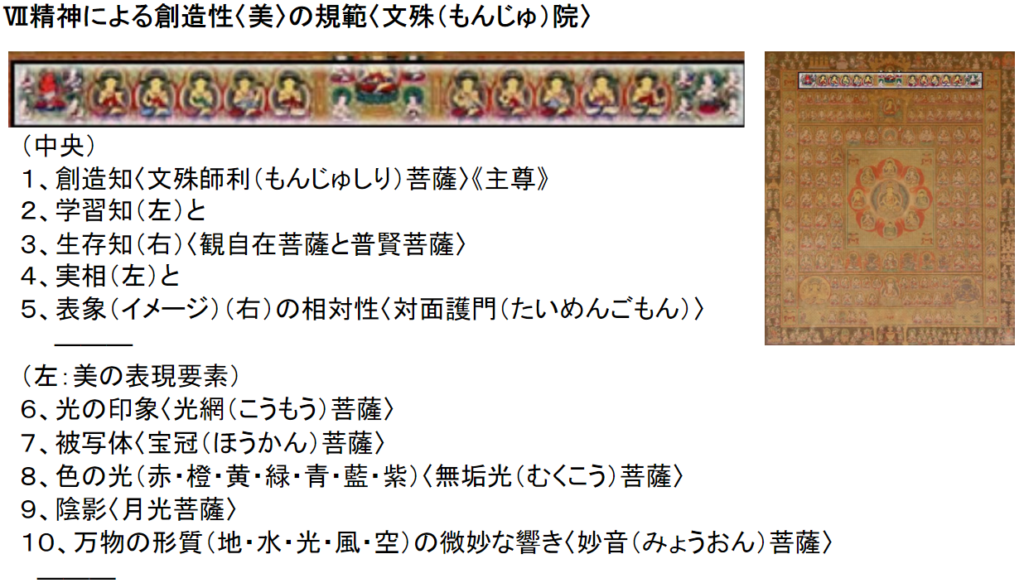

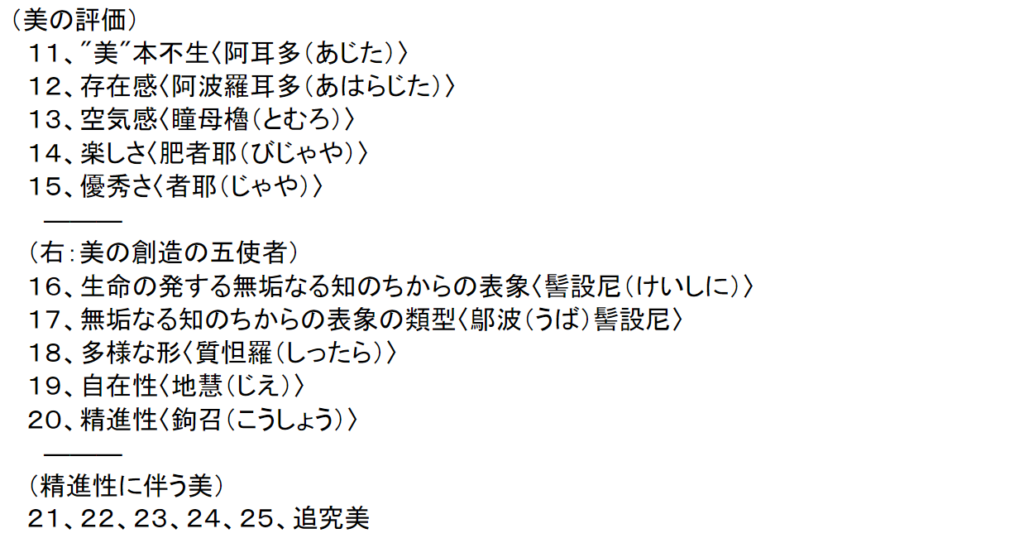

- 文殊院(もんじゅいん): 文殊菩薩が中心で、智慧を授け救う姿が描かれています。

- 除蓋障院(じょがいしょういん): 煩悩や苦しみを取り除く除蓋障菩薩が中心です。

- 虚空蔵院(こくうぞういん): 無限の智慧を持つ虚空蔵菩薩が中心です。

- 蘇悉地院(そしつじいん): 虚空蔵院の一部で、無限の世界に繋がることを実践します。

- 地蔵院(じぞういん): 地蔵菩薩が中心で、未来まで人々を教え救います。

- 最外院(さいげいん): 十二天や異教の神々が描かれ、内側の諸尊を守ります。

これらの院は、胎蔵界曼荼羅全体で414尊が描かれ、大日如来の慈悲が放射状に広がる様子を表している。

以下は右記両サイトからの転記:文)https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/kitao/post-303.html 図)https://www.mikkyo21f.gr.jp/mandala/mandala_taizoukai/01.html

<参考情報>

※上記両図は個人的な認識アプローチです