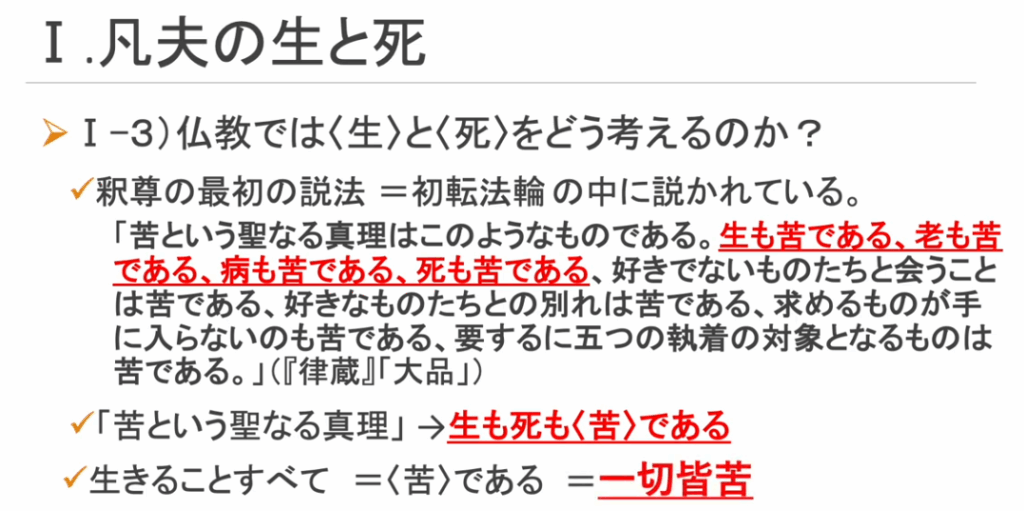

出典:https://www.fpu.ac.jp/news/d153809_d/fil/booklet_2.pdf

<参考情報>

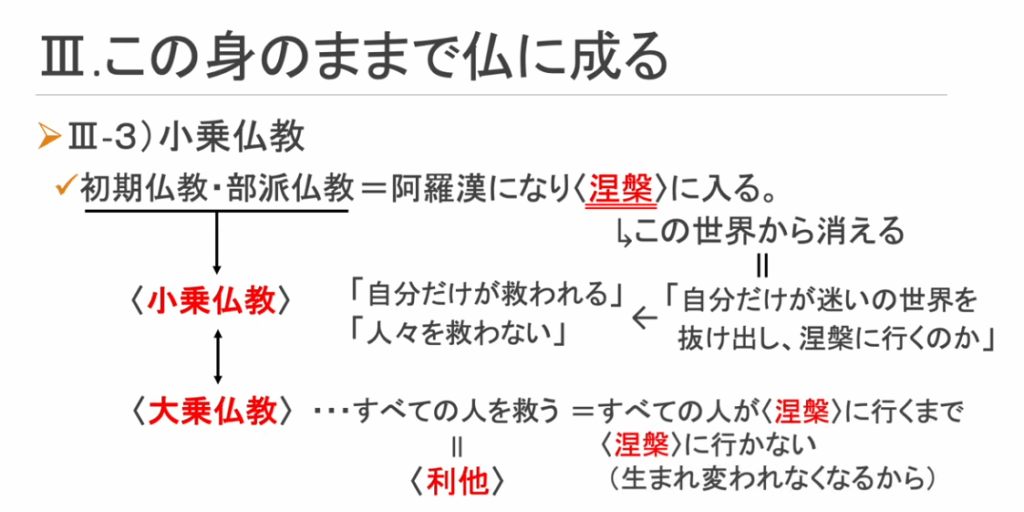

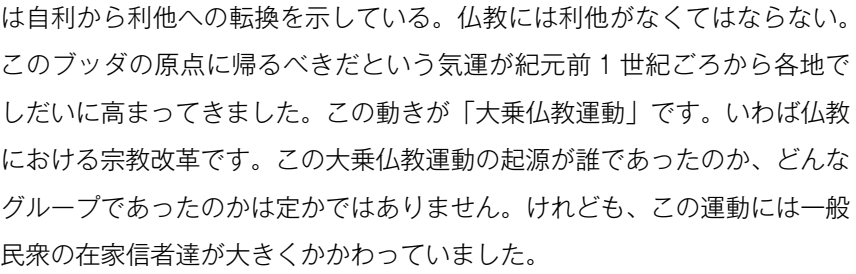

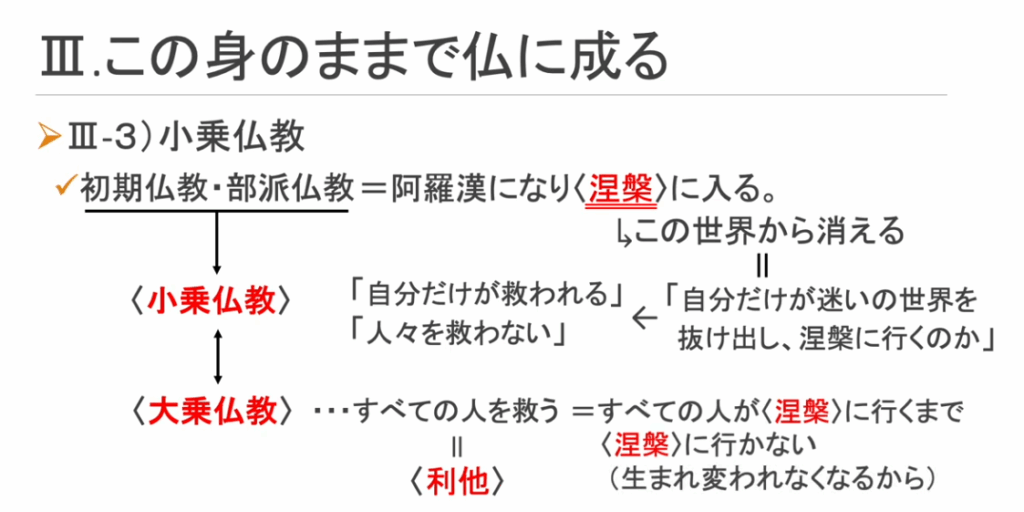

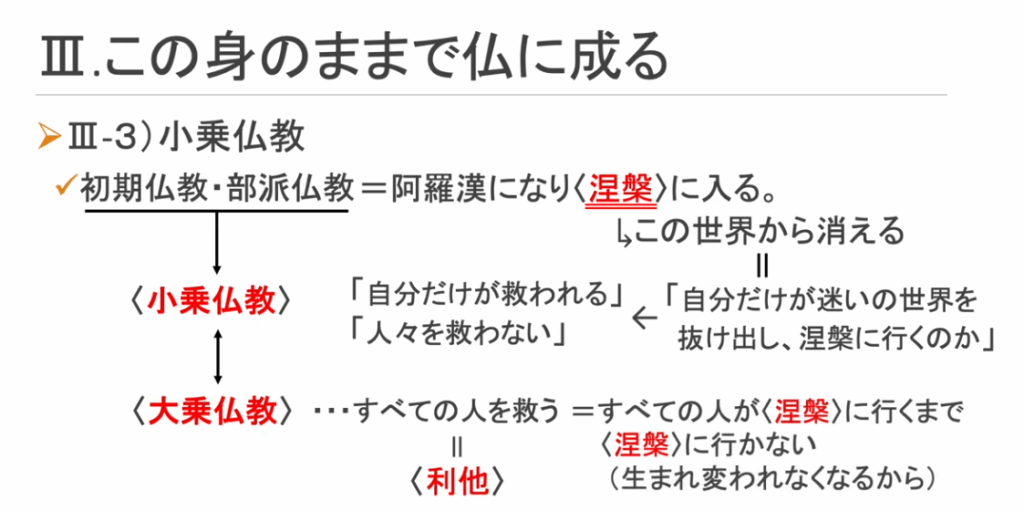

■「大乗仏教」と「上座部仏教」が分かれた理由とそれぞれの特徴

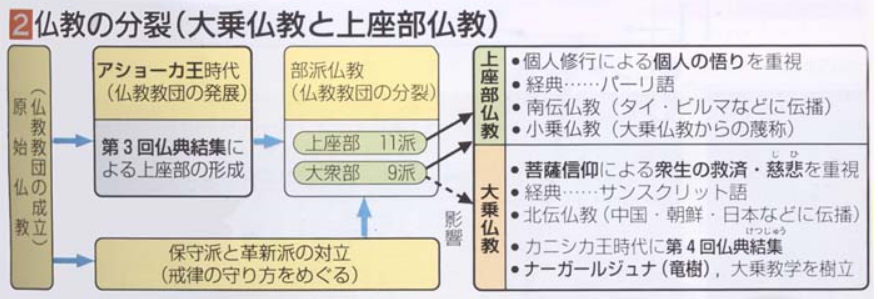

◆分かれた理由と時期

・主に仏教の教えや戒律の解釈の違い

⇒釈迦(紀元前563年~紀元前483年頃)の死後、弟子たちは釈迦の教えをどのように解釈し、実践するかについて

⇒紀元前3世紀(紀元前300年~紀元前201年)頃に意見が分かれた。

⇒仏教の教えを広く大衆に広めることを目指した大乗仏教と

⇒仏教の戒律を厳格に守ることを重視する上座部仏教に。

⇒この分裂は『根本分裂』と呼ばれている。

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

出典:https://www.koumyouzi.jp/blog/902/

【大乗仏教のアウトライン】

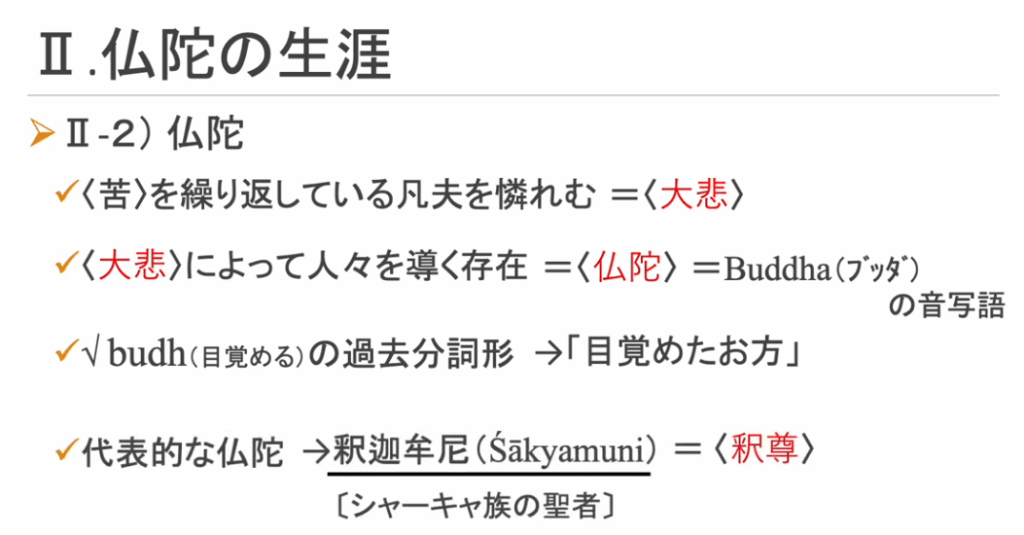

大乗仏教は他者の救済と慈悲の実践を重視

- 目的:他者の救済を重視(利他行)。

- 修行方法:六波羅蜜の実践(布施、持戒、忍辱、精進、禅定、般若)。

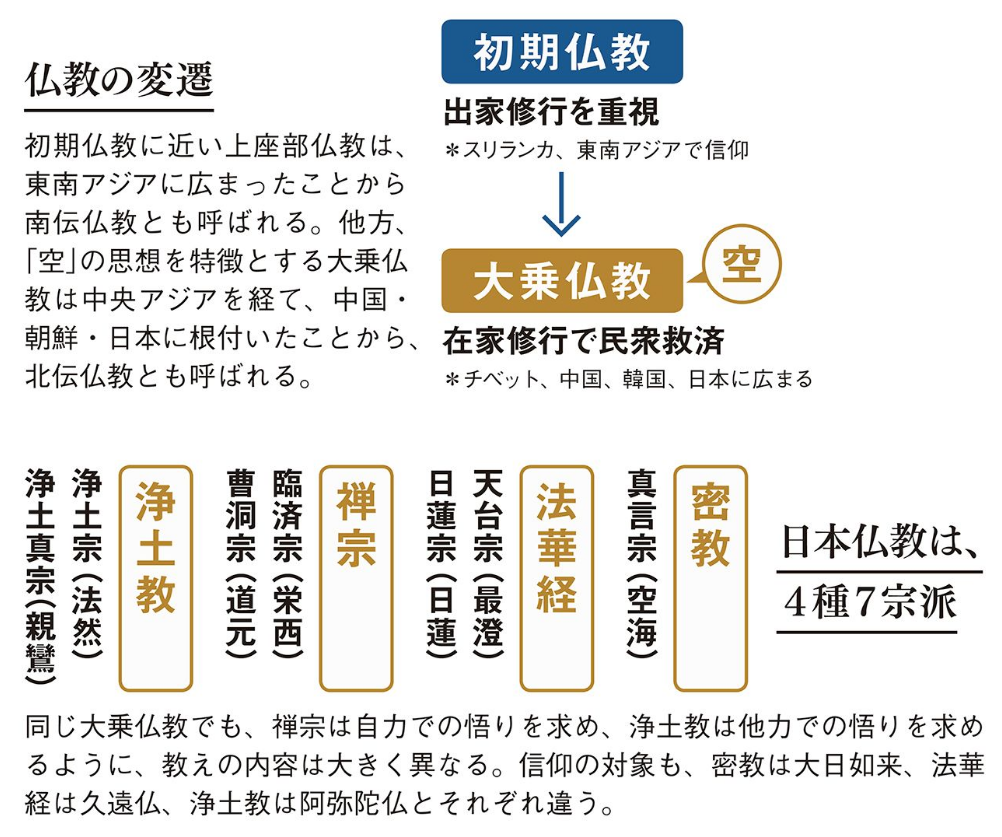

- 広がり:中国、朝鮮、日本(北伝仏教)

<大乗仏教の特徴>

大乗仏教は、初期仏教(上座部仏教)とは異なり、より広範な救済を目指す教えとして発展した。

- 普遍的な救済:大乗仏教は、すべての生きとし生けるものの救済を目指します。出家者だけでなく、在家者も含めた一切の衆生の救済を掲げています。

- 菩薩の道:菩薩(Bodhisattva)という概念が重要で、菩薩は自らの悟りを求めるだけでなく、他者の救済をも目指します。菩薩は修行を通じて他者を助けることを重視します。

- 空(くう)の教え:万物が本質的には無常であり、独立した永続的な自己を持たないことを指します。この「空」の概念は、大乗仏教の中心的な教義の一つです。

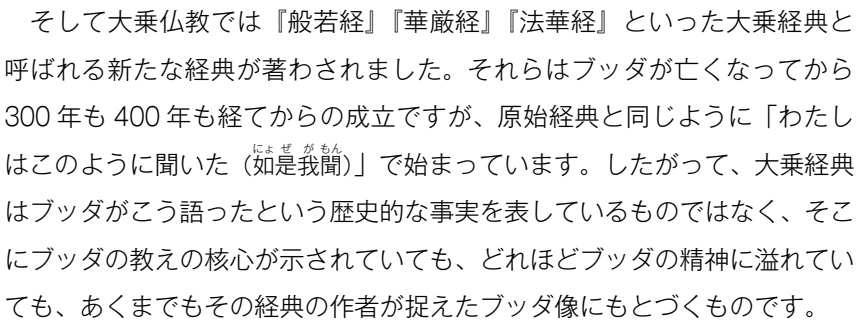

- 大乗経典:大乗仏教には独自の経典があり、代表的なものには『般若経』、『法華経』、『浄土三部経』、『華厳経』などがあります。

- 如来蔵思想:すべての衆生が仏性を持ち、修行を通じて仏となる可能性があるとする教えです。

- 地域的な広がり(北伝仏教):大乗仏教は、インド、中央アジア、中国、朝鮮、日本などの国々で広く信仰されている。

【上座部仏教のアウトライン】

上座部仏教は個人の修行と戒律の遵守を重視

- 目的:個人の悟りを目指す(自利行)。

- 修行方法:戒律を厳格に守る。

- 広がり:スリランカや東南アジア(南伝仏教)

<上座部仏教の特徴>

釈迦の教えを忠実に継承し、厳格な戒律と個人の修行を重視する仏教の一派で、スリランカで大成した。

- 戒律の重視:上座部仏教では、出家者(比丘)に対する戒律が厳格に守られている。これはセックスしない、酒を飲まない、金銭に触れないなど、227の戒律が含まれている。

- 個人の修行:上座部仏教は、個人が修行を通じて悟りを開くことを目的としている。これは、大乗仏教が他者の救済を重視すうのとは対照的である。

- パーリ語仏典:上座部仏教は、パーリ語で書かれた仏典を使用し、これを通じて釈迦の教えを伝えている。

- 口伝の伝統:仏典は「読む」書物というよりも「詠む」書物として、声を介して身体に留める伝統が培われている。

- 地域的な広がり(南伝仏教):上座部仏教は、タイ、ミャンマー、カンボジア、ラオス、スリランカなどの国々で広く信仰されている。

上座部仏教は、釈迦の教えを純粋な形で保存し続けることを目指しており、その厳格な戒律と個人の修行を重視する姿勢が特徴。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~②普遍的国家への建設と十七条憲法~中村元著より転記

<参考情報>

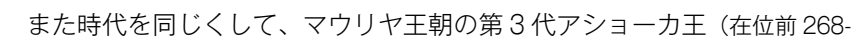

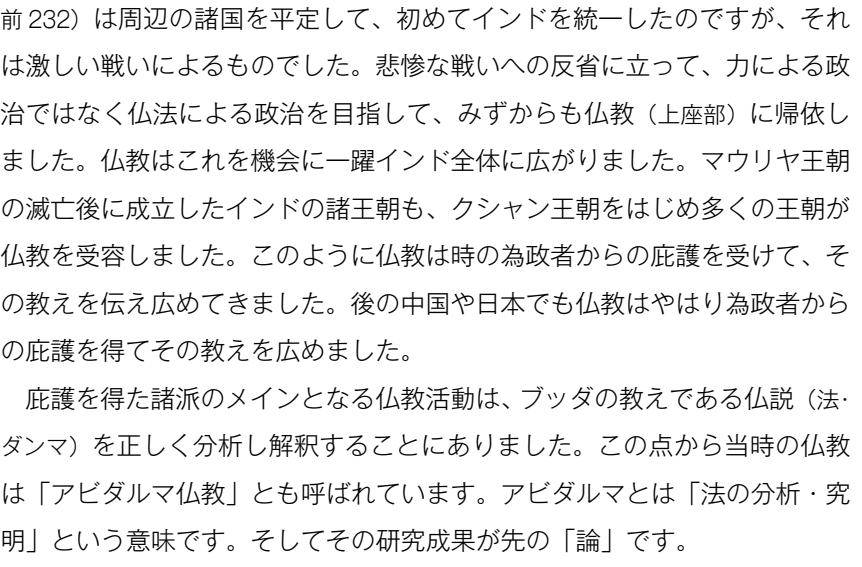

注)マウリヤ朝のアショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)

出典:右図)https://www.eonet.ne.jp/~kotonara/v-buttou-1.htm

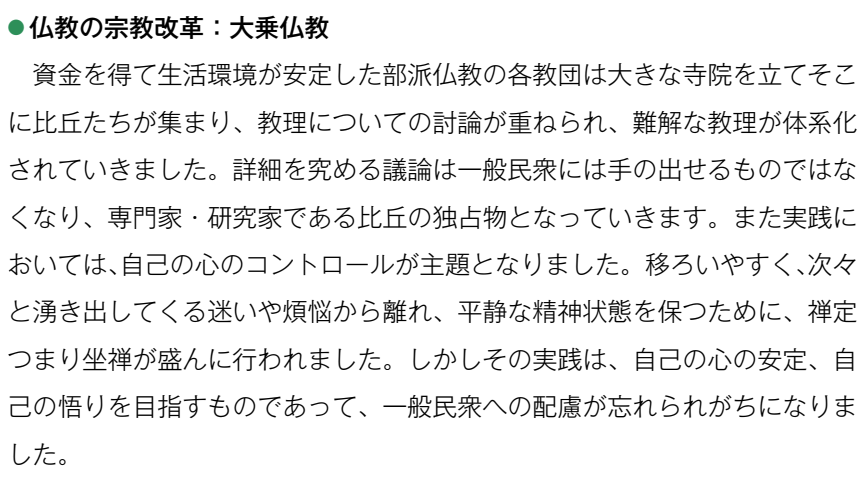

注)サーンチー(Sanchi、梵: साञ्ची Sāñcī):大仏塔や寺院跡、アショーカ王の石柱跡などの仏教建築群や、精緻な仏教彫刻で知られる仏教遺跡である。この遺跡からは、紀元前3世紀から紀元後12世紀にかけての仏教建築や仏教美術の興亡を知ることができる。

◆アショーカ王は

⇒使節を遠くエジプト、シリア、マケドニア、キレーネー、エペイロスに派遣し、自己の理想を伝えようとしたし、

⇒またかれの王朝がこれらの国々から使節を受け入れたことは碑文や文献にしるされている。

⇒使節派遣には政治的意義の強いものであったかもしれないが、かれの詔勅の文面からみると、

⇒アショーカ王の宗教的・倫理的理想を伝えるものであった。

⇒それに対応するもののごとく、仏教教団も諸地方に伝道者を派遣したと伝えられている。

⇒スリランカ、ミャンマー、ヒマーラヤ山麓などに仏教が広まったのも、かれの時代のことであるという。

⇒ともかく詔勅と史書との伝えるところによると、アショーカ王の文化交流事業は、東洋と西洋とにわたって世界的規模において行われたのであった。

⇒それはまた仏教の世界的伝播のための通路を開くものであった。

⇒普遍的宗教の世界的伝道ということは、人類の歴史においてアショーカ王の時代にはじめて起こったことなのである。

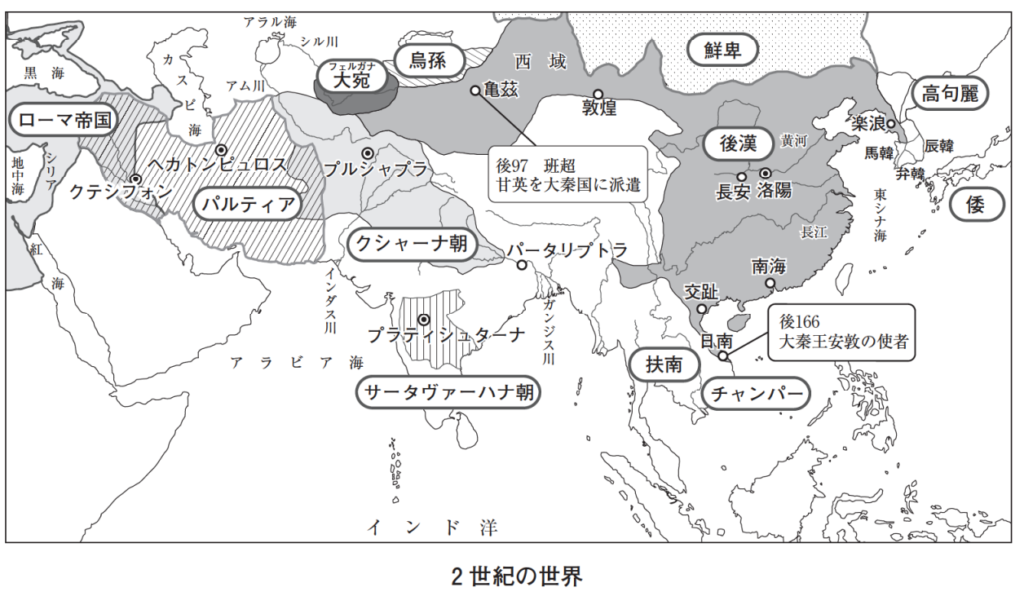

◆クシャーナ朝のカニシカ1世(144年~171年)

仏教の保護者としても知られ、彼の治世下でガンダーラ美術が発展し、初めて釈尊(ブッダ)の像、仏像がつくられた。

マウリヤ朝は、アショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)の死後、急速に衰退。

紀元1世紀頃には、「クシャーナ朝」がインダス川流域を支配していた。

仏教は、クシャーナ朝でも保護された。

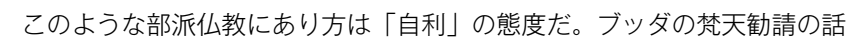

しかし、“出家した者のみが救われるという考えは、利己的である”という批判が出始めます。

その考えのもとに生まれたのが、大乗仏教でした。

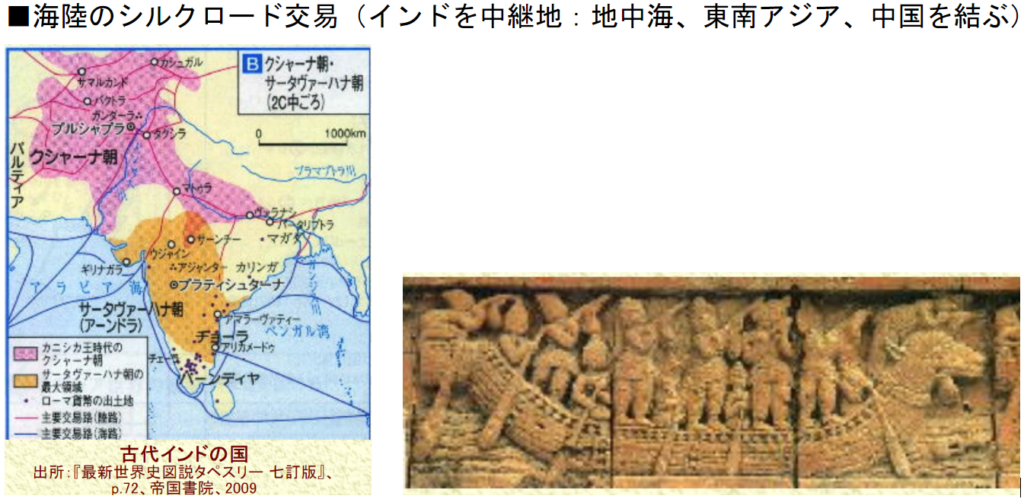

インダス川の上流域は、中央アジアとつながる東西交易の重要な拠点でした。

そのため、大乗仏教は、中央アジアを経て中国へ、そして、朝鮮半島、日本にまで伝わった。

出典:https://www.kawai-juku.ac.jp/spring/pdf/text201958-535673.pdf

出典:http://koekisi.web.fc2.com/koekisi2/page004.html

注)ガンダーラ美術(=ギリシャ仏教美術):紀元前後にヘレニズムの影響を受けたバクトリア(現在のアフガニスタン北部からイラン東部)地域のグレコ・バクトリア王朝で、ギリシャ彫刻の手法を用いて写実的な仏像や菩薩像が作られ、仏像崇拝の流行が起こった。

ガンダーラ仏像の特徴は、螺髪が波状の長髪で、目の縁取りが深い容姿でそびえ立つ姿がまるで西洋人のように見える。着衣の皺も深く刻まれて、自然な形状である。作品はほとんどがレリーフ(浮彫)であり、多くがストゥーパ基壇の壁面に飾られた。ガンダーラ彫刻はクシャーナ朝のカニシカ1世(144年~171年)の治世において多くの発展を遂げた。ガンダーラから始まった仏像彫刻の技術は、インド本土はもちろん、中央アジアを経て、中国大陸・朝鮮半島・日本にまで伝わった。

※仏像は、大乗仏教の発達とともに盛んになっていき、弥勒菩薩(みろくぼさつ)や阿弥陀如来(あみだにょらい)など、さまざまな仏の像が生まれた。

出典:左図)https://butsuzou.themedia.jp/posts/7717652/ 右図)https://www.louvre-m.com/collection-list/no-0010 下図)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99

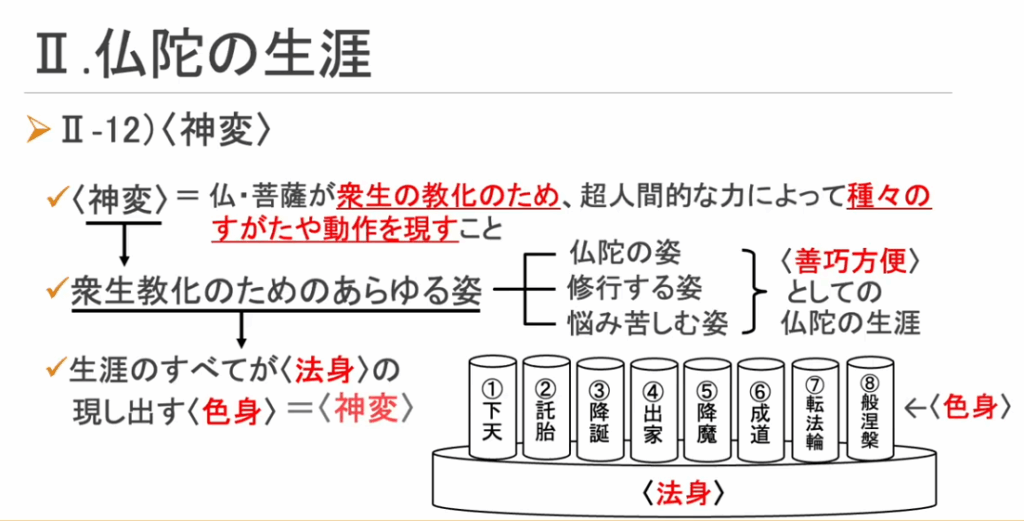

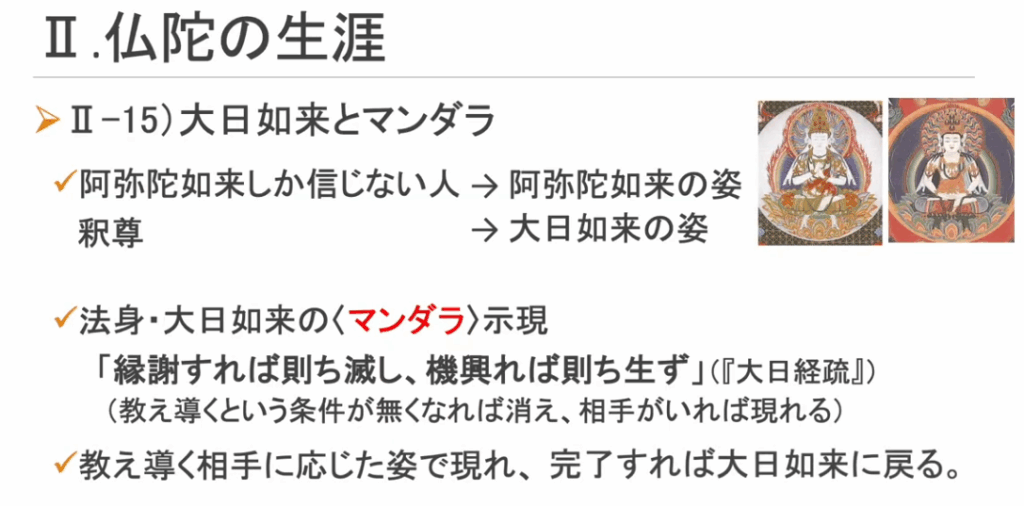

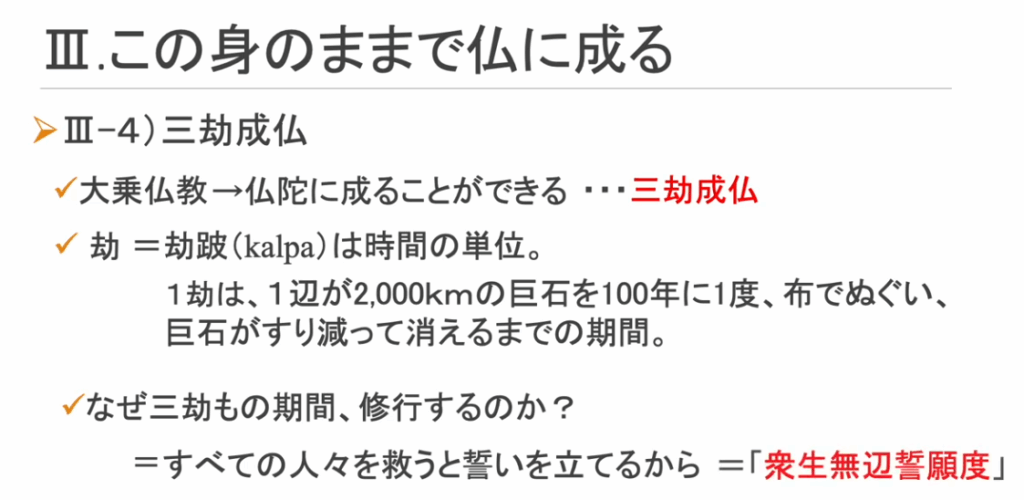

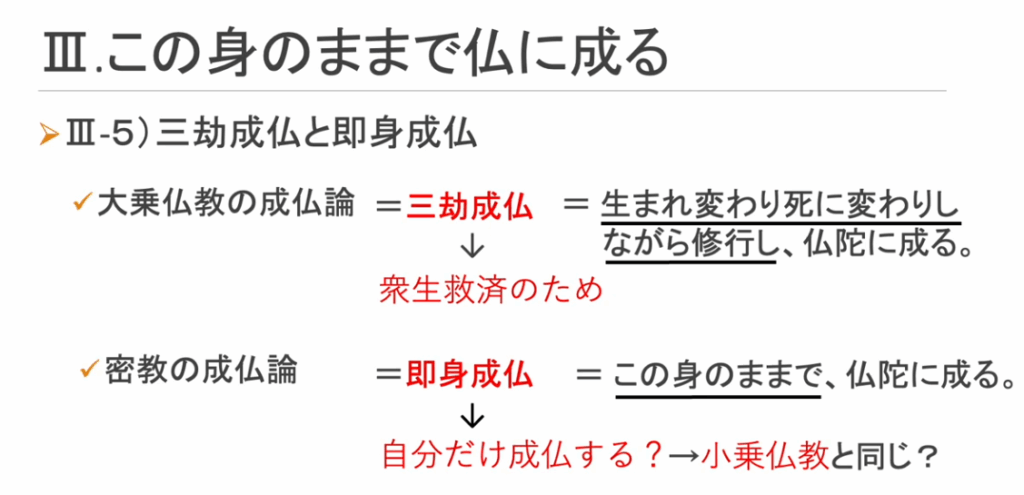

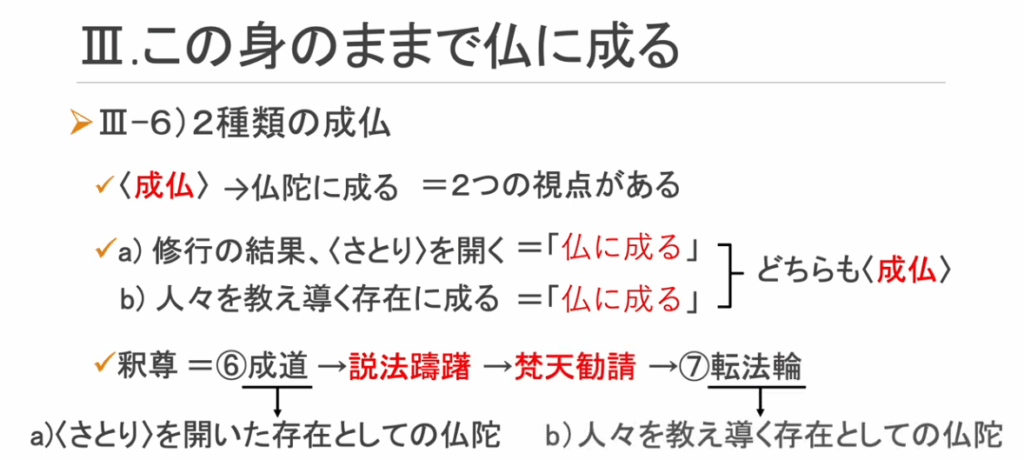

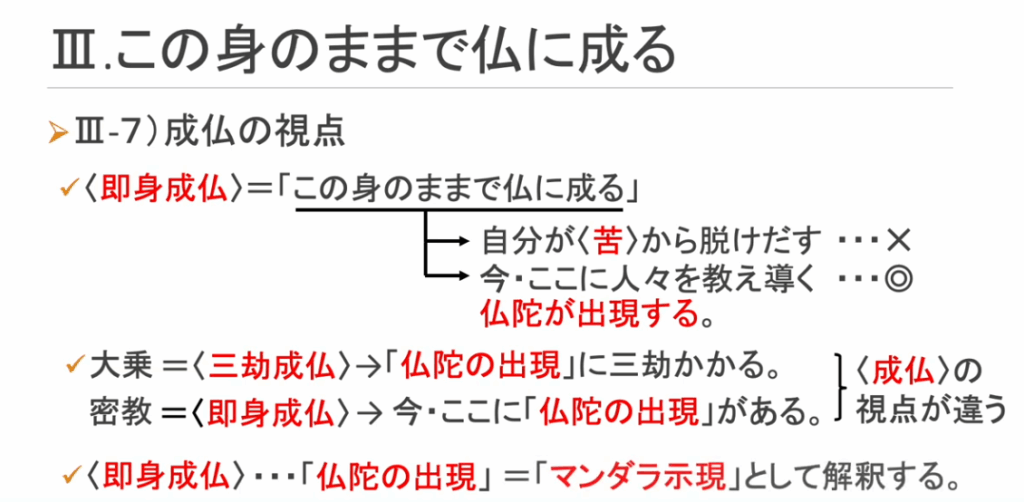

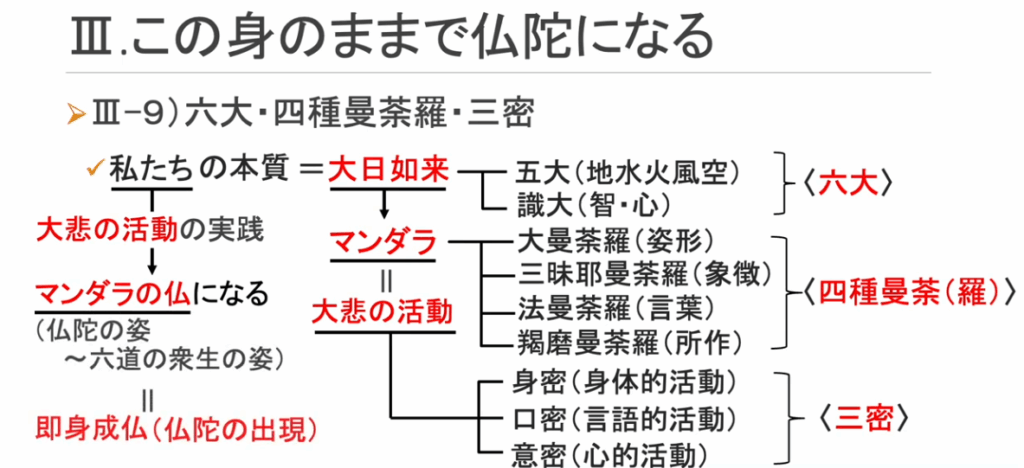

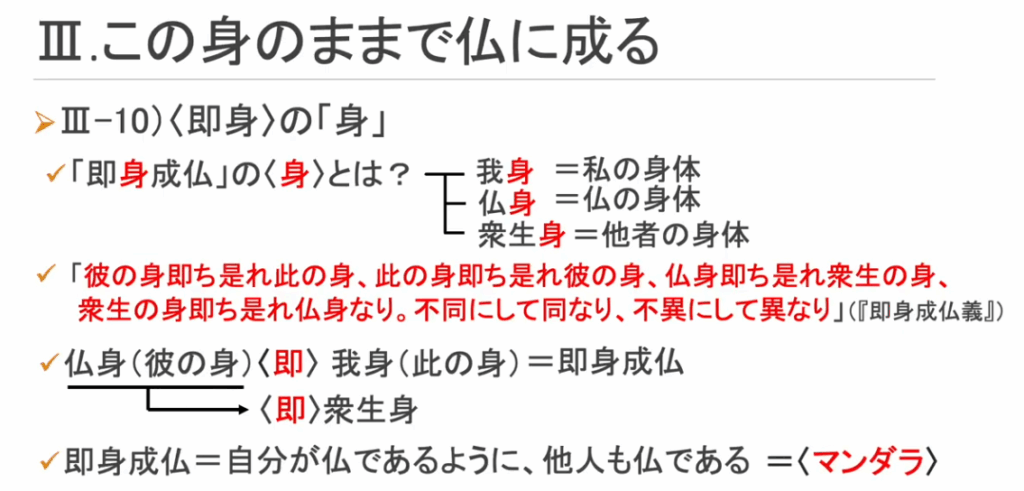

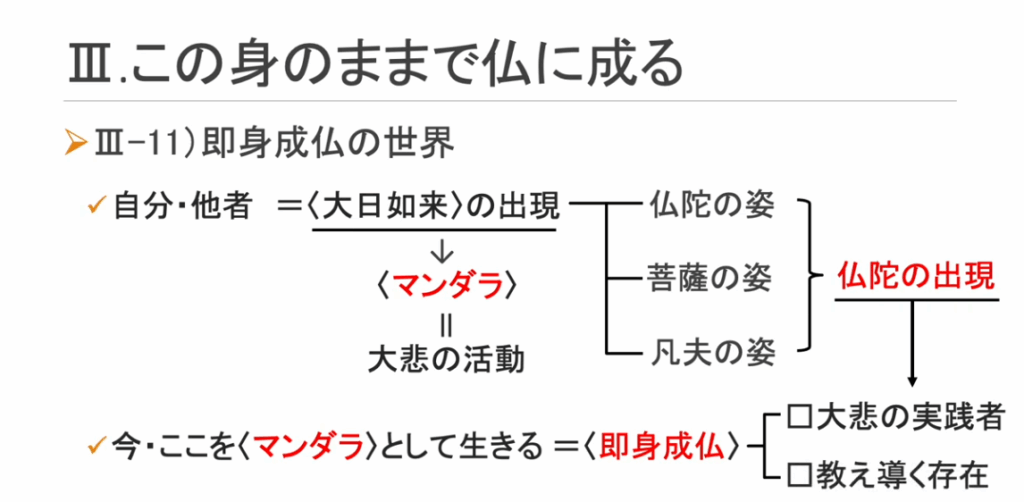

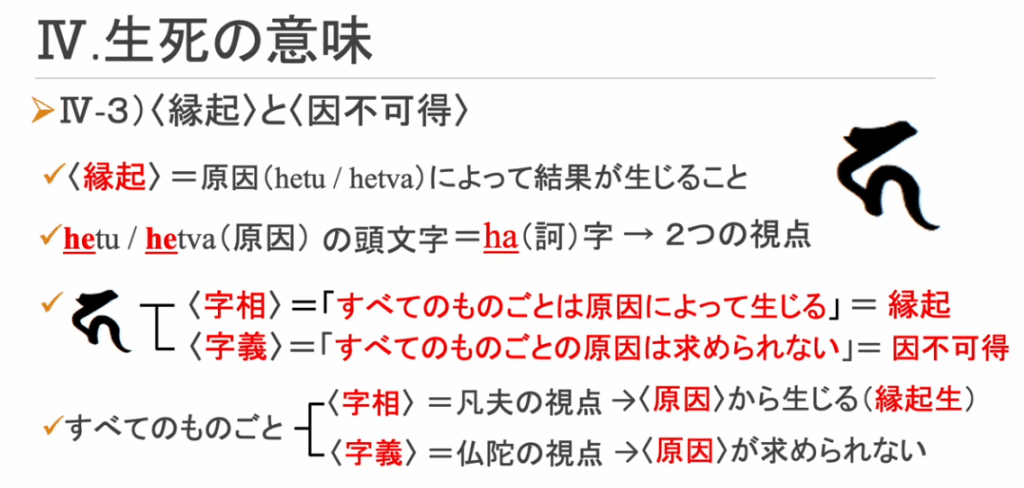

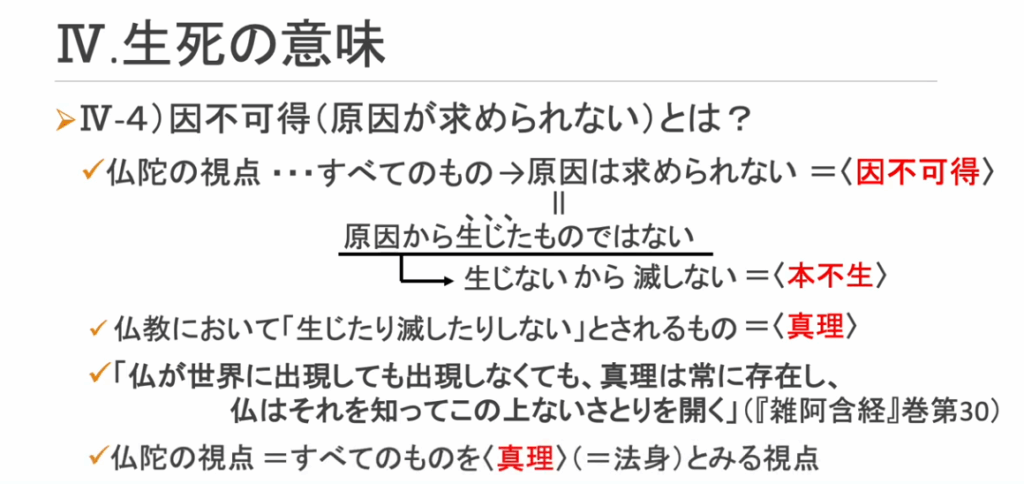

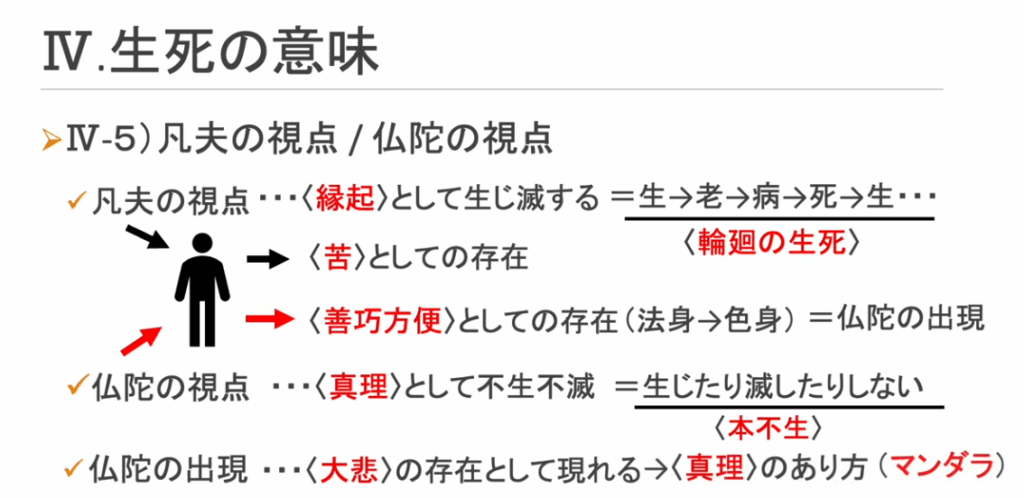

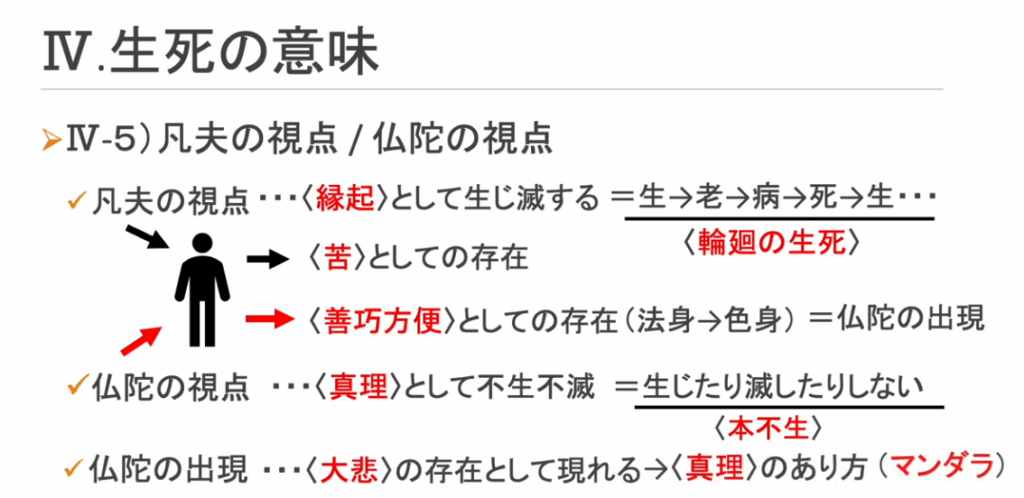

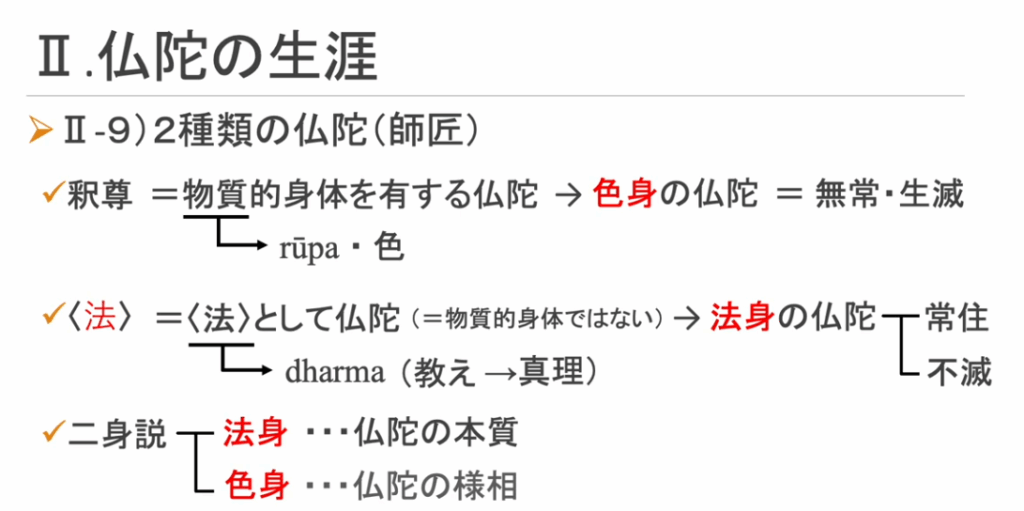

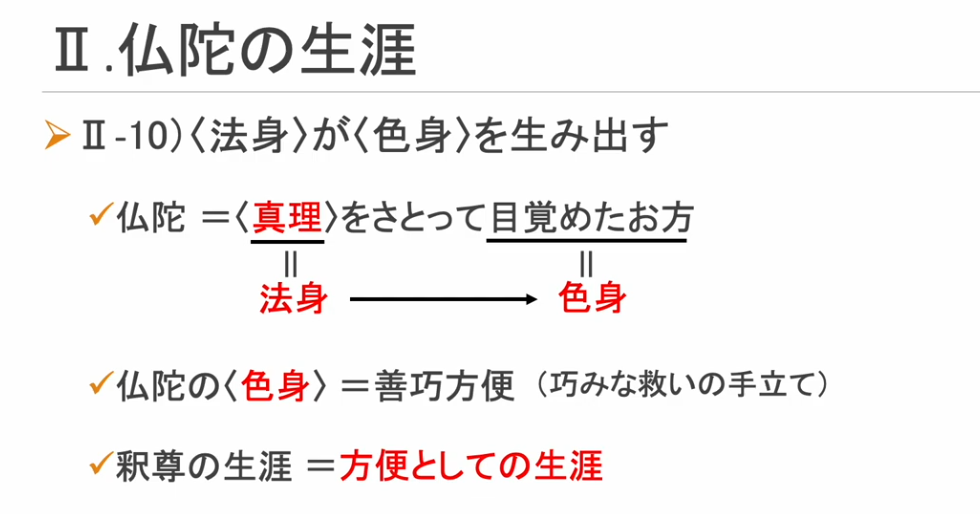

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

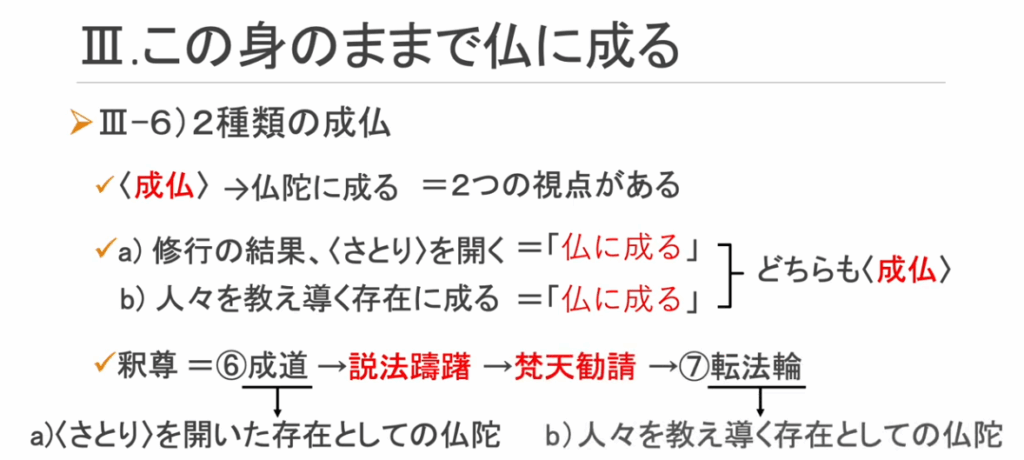

■空海の回答

・2種類の成仏がある

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

<参考情報>

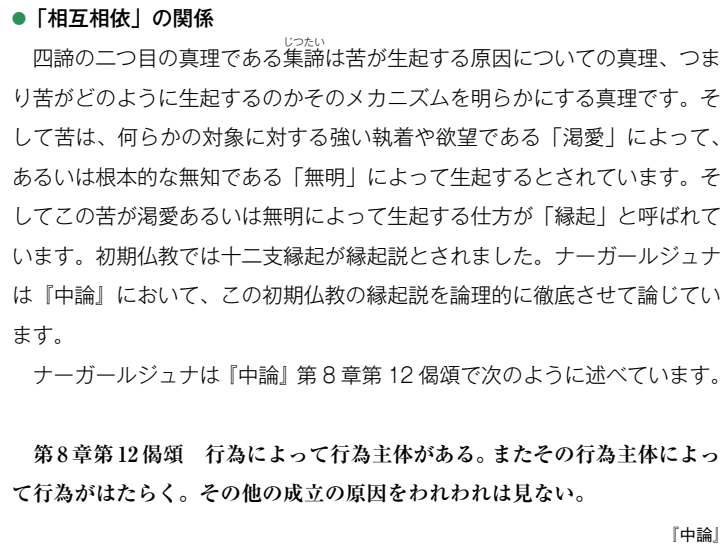

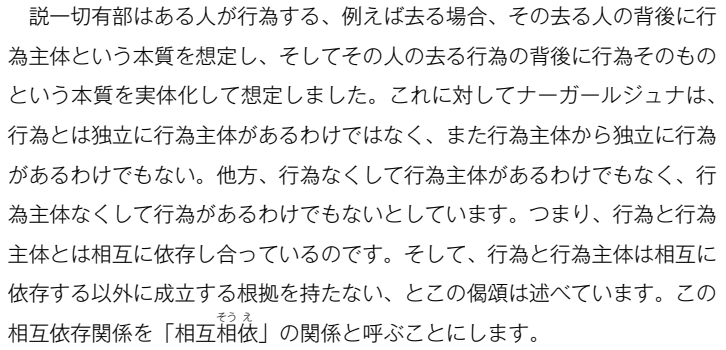

■相依性の否定

<参考情報>

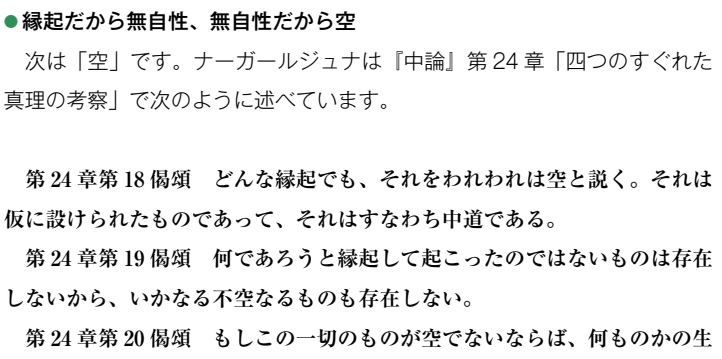

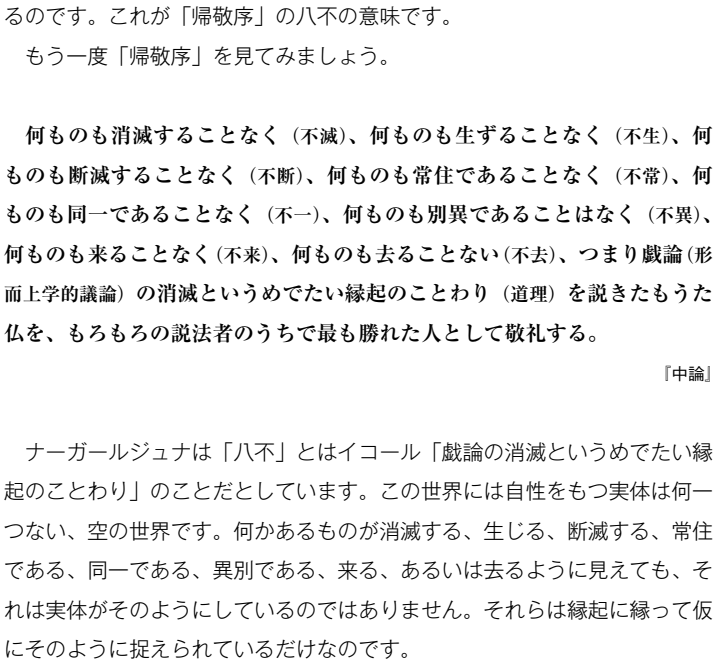

■『中論』は

・空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

出典:サブタイトル/NN2-1.『中論』:『空の考察』~空と無自性/縁起(=相互依存)それ自体に否定を内蔵した概念~(龍樹:中村元著より転記)

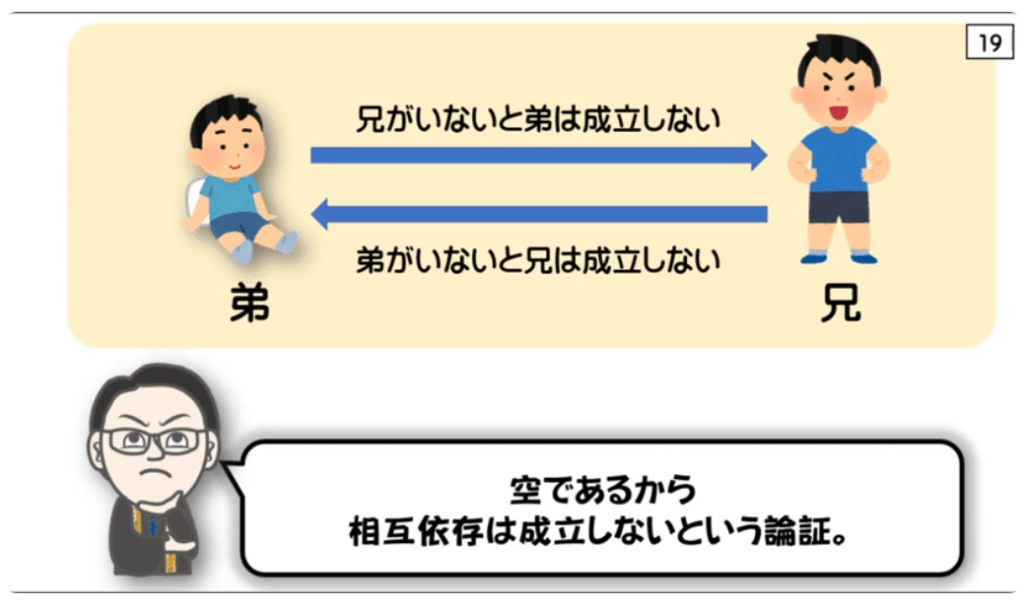

■龍樹

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

・無自性=空であるから

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

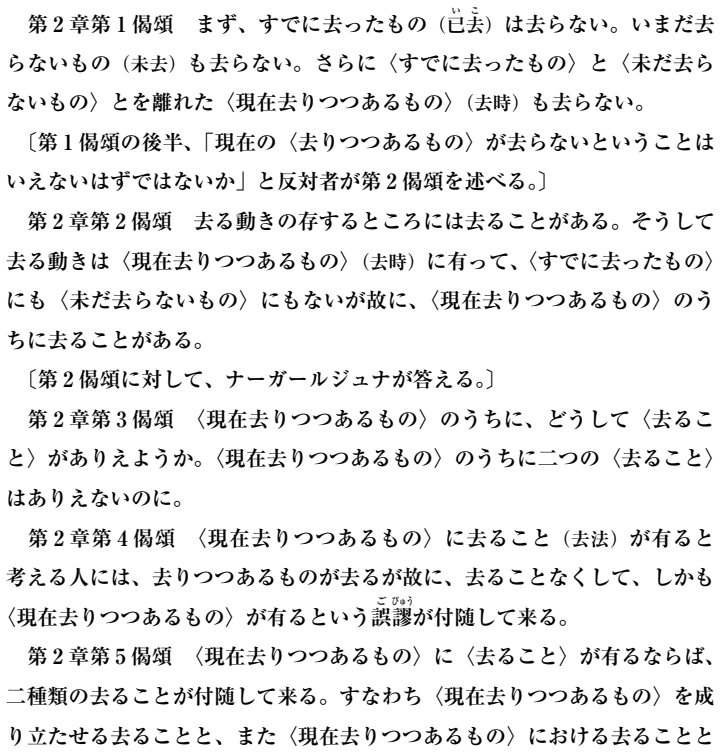

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学

<参考情報>

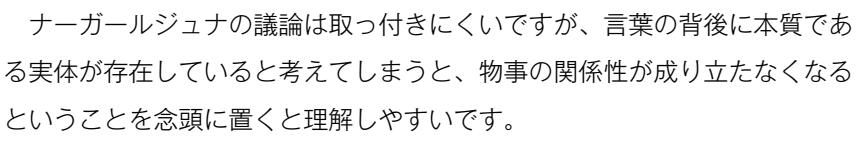

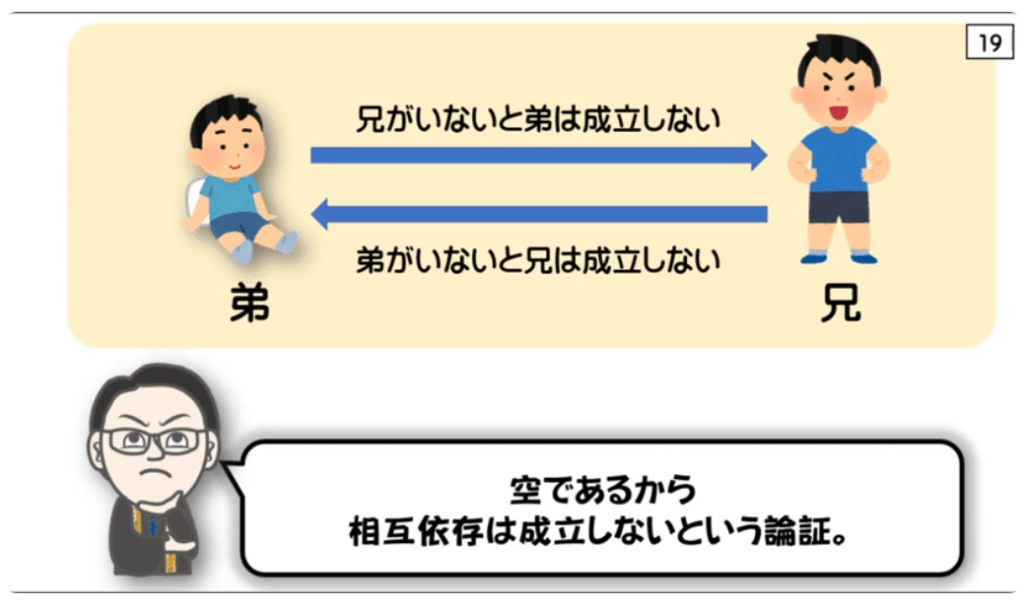

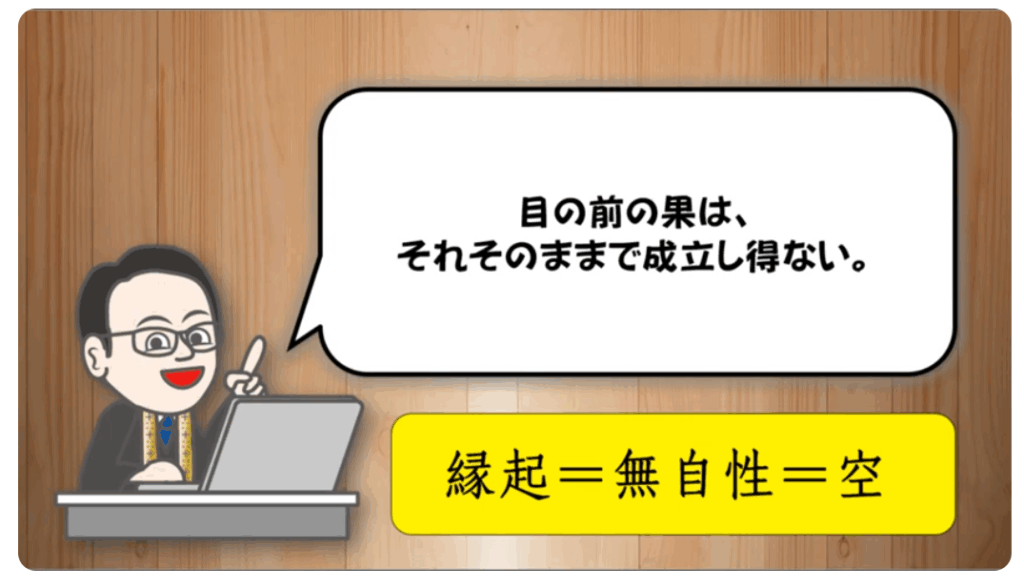

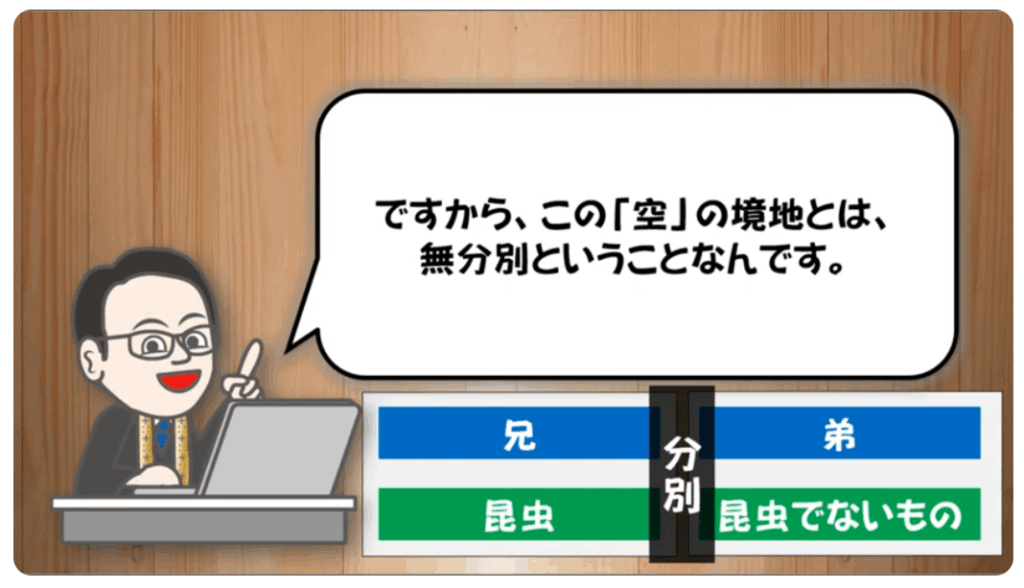

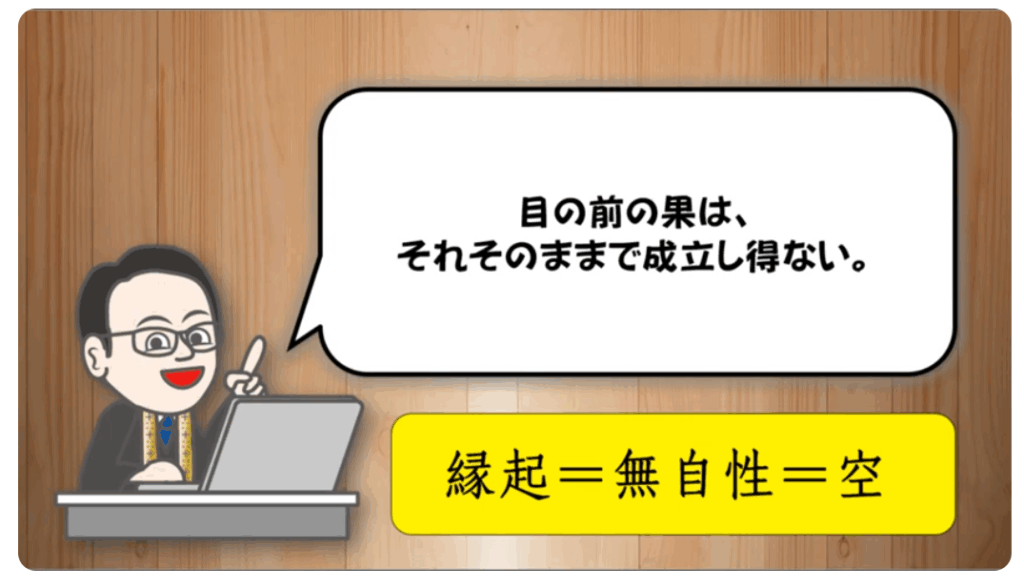

■縁起とは

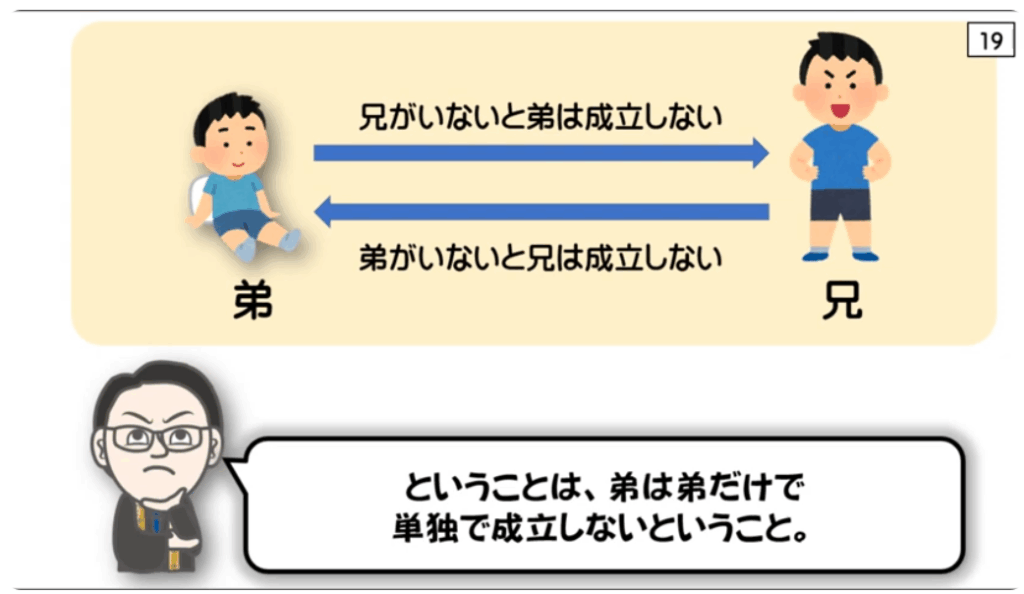

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

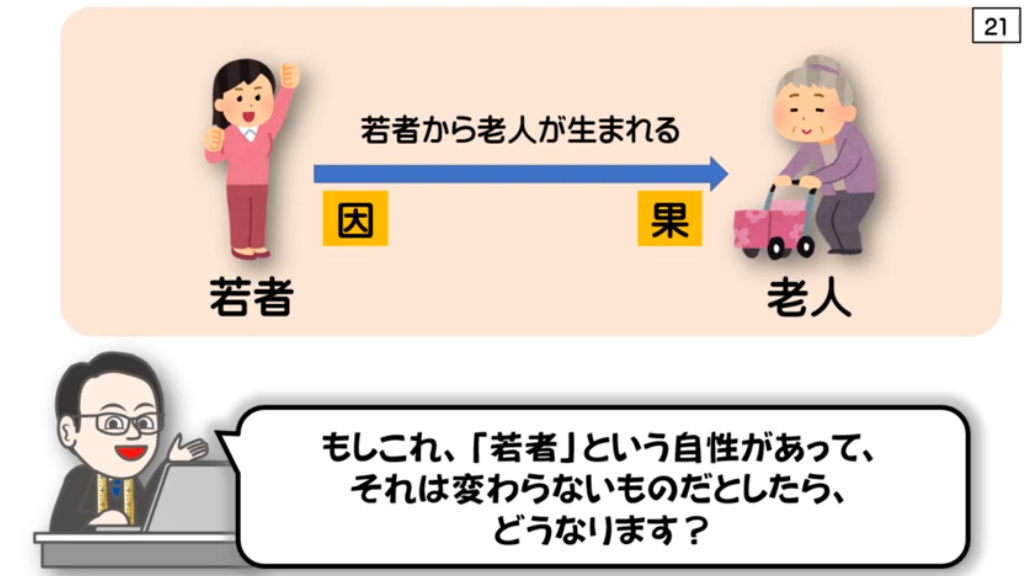

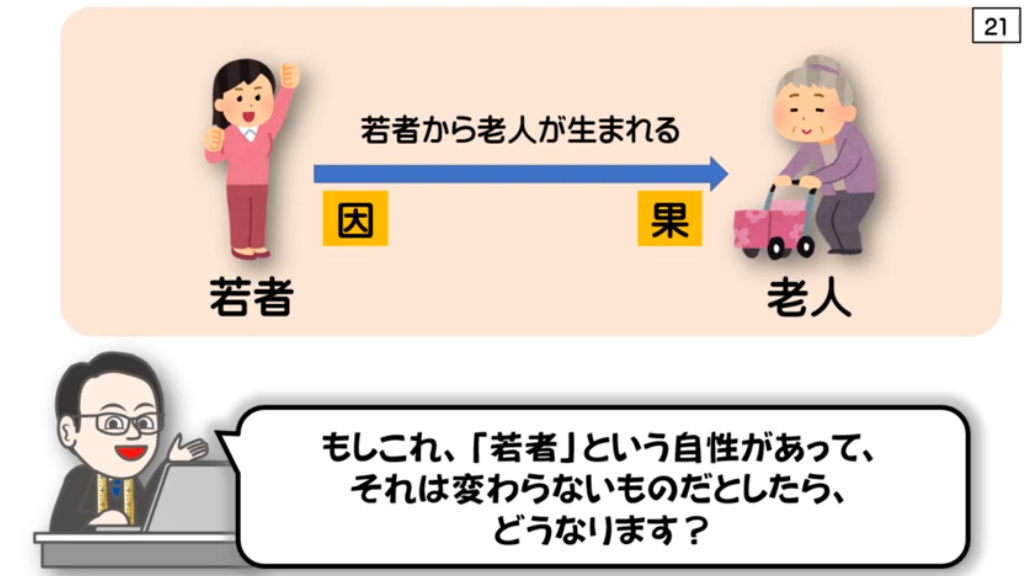

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

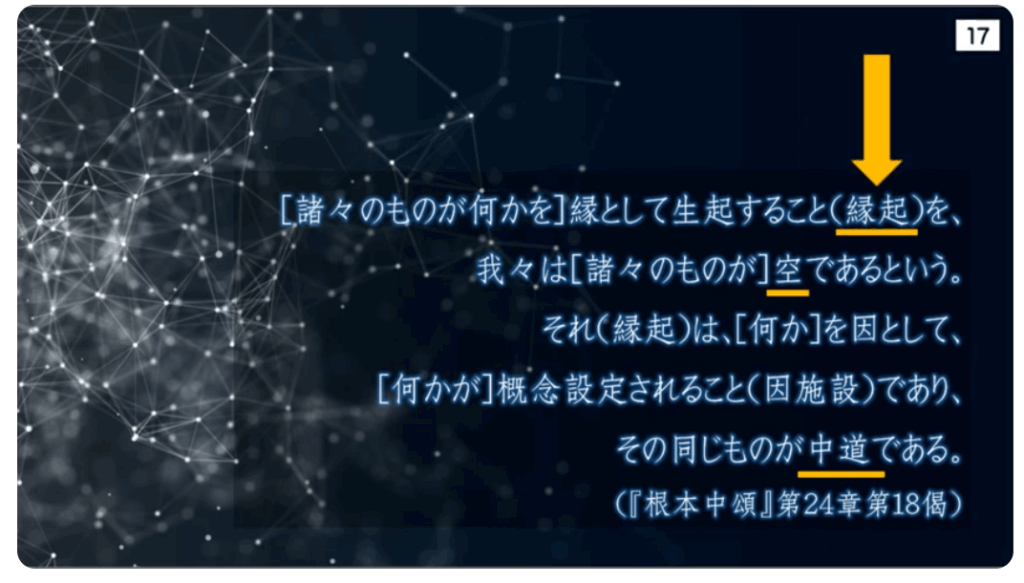

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

【一例】

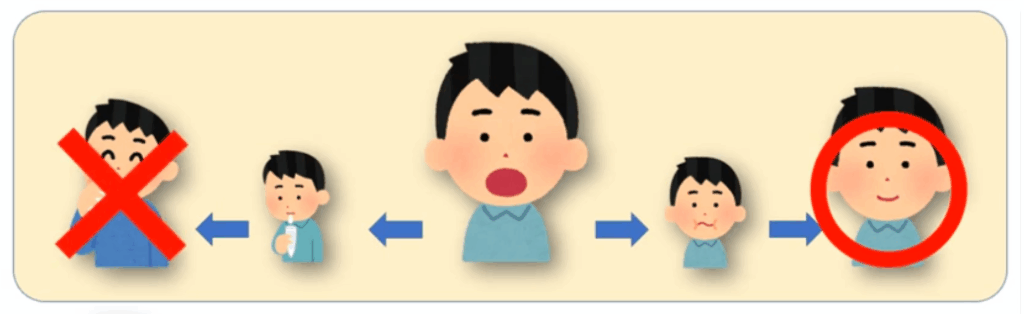

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

⇒物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

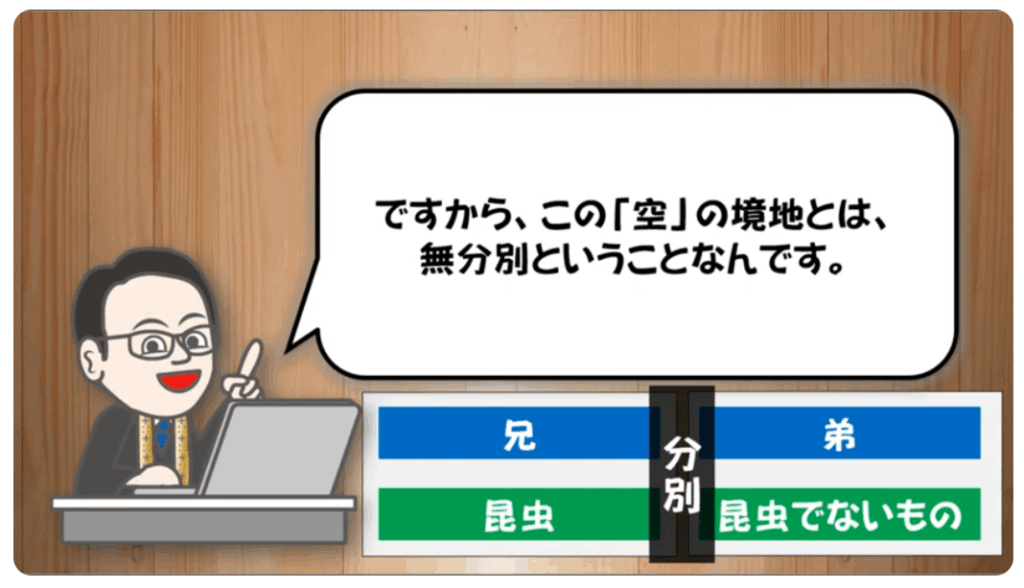

■善・悪を超えた悟りの境地

・相依存の否定

・継時的な因果関係

⇒言葉(名付け)からの開放(執着を離れる)

⇒無分別

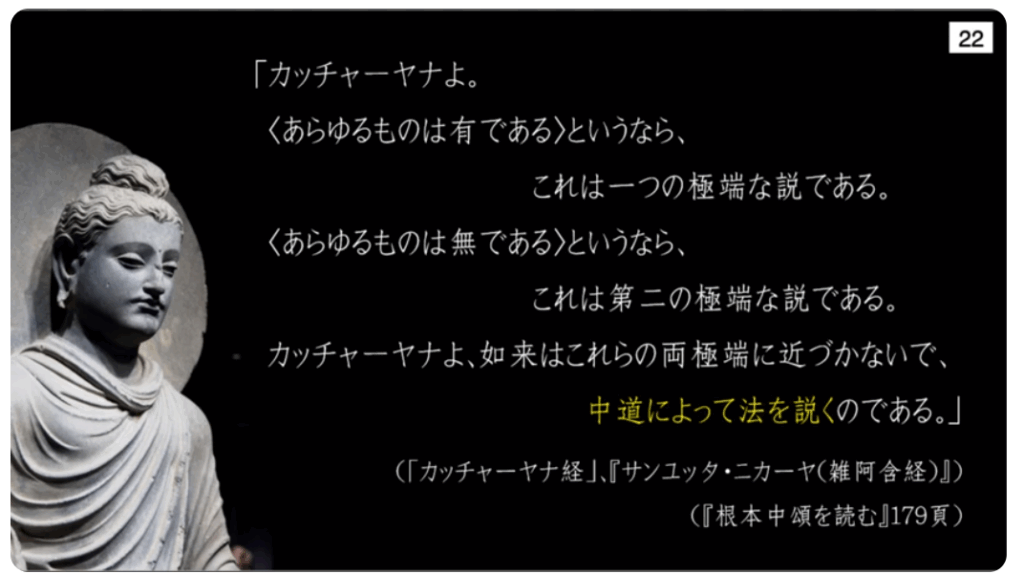

■釈尊の悟り=中道

・両極を排する中道

⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない

⇒「空の教え」こそが

⇒釈尊の真意である中道

◆縁起による「空の教え」=中道における「空の教え」

・縁起=中道

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空

■空が根底にあるので

・釈尊は中道を説いた

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

仏教の悟りの要件の一つに、『重々帝網』という言葉があります。『インドラの網』、『重々無尽』、『事事無碍』ともいわれます。

これは帝釈天の宮殿を覆う網の結び目に宝玉が付いていて、全体を照らす、同時に全体は個々の宝玉の中に反映されている、部分は全体を表わし,全体は部分に集約されています。すなわち相互依存性の理解が大切という教えです。

出典:https://www.health-research.or.jp/library/pdf/forum24/fo24_selector01.pdf

■唯識所変のIndra’s Net

出典:https://hironobu-matsushita.com/%E5%94%AF%E8%AD%98%E6%89%80%E5%A4%89%E3%81%AEindras-net/

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

<参考情報>

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空

<参考情報:再記載>

■相依性の否定

<参考情報>

■『中論』は

・空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

出典:サブタイトル/NN2-1.『中論』:『空の考察』~空と無自性/縁起(=相互依存)それ自体に否定を内蔵した概念~(龍樹:中村元著より転記)

■龍樹

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

・無自性=空であるから

↓

【再記載】

参照先:2~3

【ブッダの筏】

出典:サブタイトル/ブッダ:初期仏教~昔このまちで道元が座っていたーはじめっての仏教/塚原典央著より転記ー