■(1)NotebookLMに『中論」における縁起の意義.pdfファイルをインポート

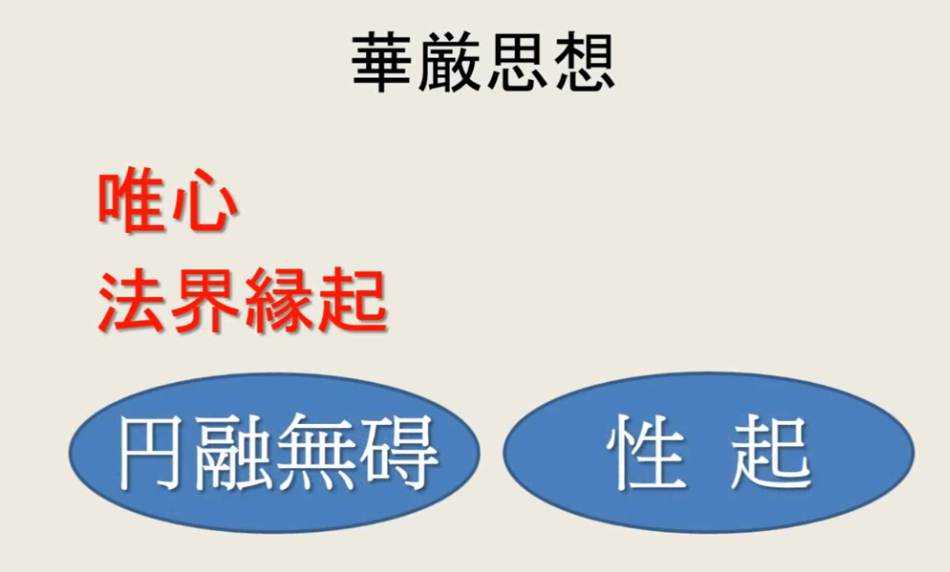

中論における「縁起」の概念を深く考察しています。この考察は、縁起を「因と縁によって生じること」と解釈することの矛盾を指摘し、ナーガールジュナが提唱する「縁起」が、むしろ「相互依存」(相依性)を意味していることを強調しています。文献は、父と子、長と短、あるいは認識主体と認識対象といった関係性の例を用いて、すべての現象が相互に依存し合って成り立っているという中観派の視点を説明しています。さらに、有為法と無為法を含む一切の法がこの相互依存の関係にあることを論じ、この思想が中国の華厳宗における法界縁起の概念と非常に類似している点を指摘しています。最終的に、この相互依存の考え方がジャイナ教の聖典にも見られる表現と共通することを示唆し、異なる仏教宗派や他の宗教における思想的な繋がりを探る可能性を提示しています。

■(2)NotebookLMに『中学生』でも分かるように教えてと依頼

ご質問ありがとうございます。「中論」(ちゅうろん)という仏教の重要な教えにおける「縁起」(えんぎ)の意味、そして華厳経(けごんきょう)との関係について、中学生の方にも分かりやすくご説明しますね。

——————————————————————————–

「中論」における「縁起」の特別な意味

まず、「縁起」という言葉ですが、これはもともと、私たちが生きるこの世界や、物事がどのようにして成り立っているのかを説明する仏教の基本的な考え方です。

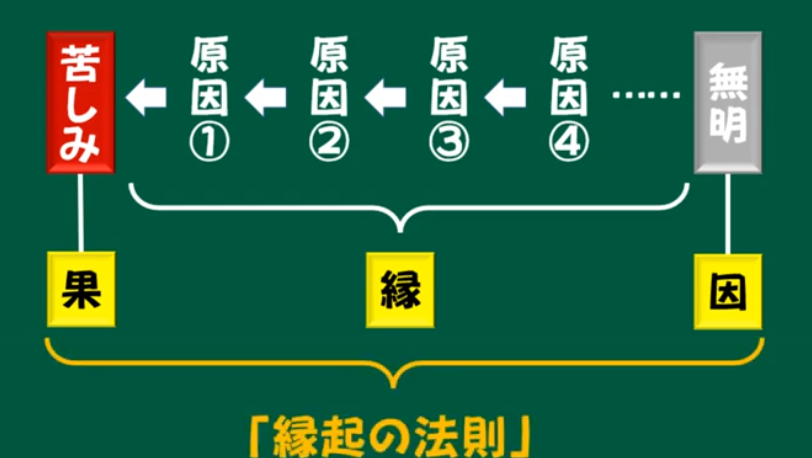

一般的な仏教の教えでは、「縁起」は「因(原因)と縁(条件)によって物事が生み出されること」という意味で理解されてきました。たとえば、種(原因)と水や土(条件)があれば、芽(結果)が生じる、というように、時間が順序だてて進む中で物事が生まれる、と考えられていたようです。西洋の学者も、「dependent origination(依存的な生起)」や「production by causes(原因による生産)」などと訳していました。

しかし、「中論」では、この「縁起」の解釈がとてもユニークで、そのまま「原因と条件によって生み出されること」と考えると、話が難しくなってしまいます。なぜなら、「中論」は一方で「因縁によって生じること」を認めているように見えながら、別のところではそれを強く否定しているように見えるからです。

この矛盾を解決するために、「中論」では「縁起」という言葉を**「相依性(そういせい)」、つまり「お互いが関係し合って成り立っていること」**という意味でとらえています。

具体的には、次のような点がポイントです。

• 「原因と結果」ではない「論理的な関係」

◦ 「縁起」をサンスクリット語で「pratītyasamutpāda」と言いますが、この前半の「pratītya」という部分を、「中論」を教える「中観派」(ちゅうがんは)という人々は、「原因によって」という意味では解釈していません。

◦ 彼らは「pratītya」を**「論理的な依存関係」**、つまり「~があるから、~がある」というような、物事の間に存在する関係性として理解しました。

◦ たとえば、「長い」と「短い」という概念を考えてみましょう。「長い」というものは、「短い」というものがなければ「長い」と認識できませんし、「短い」も「長い」がなければ成り立ちません。これらは時間的にどちらが先という関係ではなく、お互いが「論理的に」依存し合っている関係です。これを「中論」では「あたかも短に長があるが如く」と説明しています。

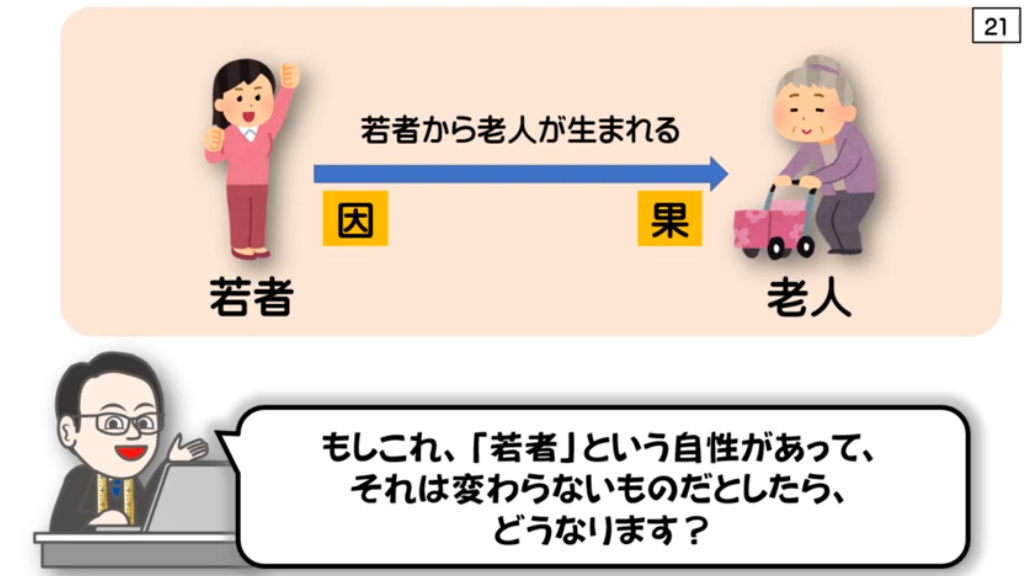

• 「父と子」の例え

◦ さらに分かりやすい例として、「父」と「子」の関係があります。実際の人間としては、父がいて子が生まれるので、父が先で子が後ですよね。しかし、「父であること」と「子であること」という「あり方」で考えると、子が生まれなければ父は「父」とは言えませんし、父がいなければ子も「子」とは言えません。

◦ このように、「中論」では、**「父」と「子」は「お互いが依り合って(相依って)成り立っている」**と考えるのです。

• すべては「相依性」で成り立つ

◦ 「中論」は、この「長いと短い」や「父と子」の他にも、「彼岸(向こう岸)と此岸(手前岸)」、「種子と芽」、「灯りと闇」といった、多くの例を使って、すべての物事や概念が「お互いに依存し合っている」関係(相関関係)にあると説明しています。

◦ 中国に仏教が伝わった際に、「中論」を翻訳したクマーラジーヴァというお坊さんは、この「相依性」を「相待(そうたい)」という言葉で訳しました。これは「互いに対立しながら依存する」という意味です。

「中論」の「縁起」が適用される範囲

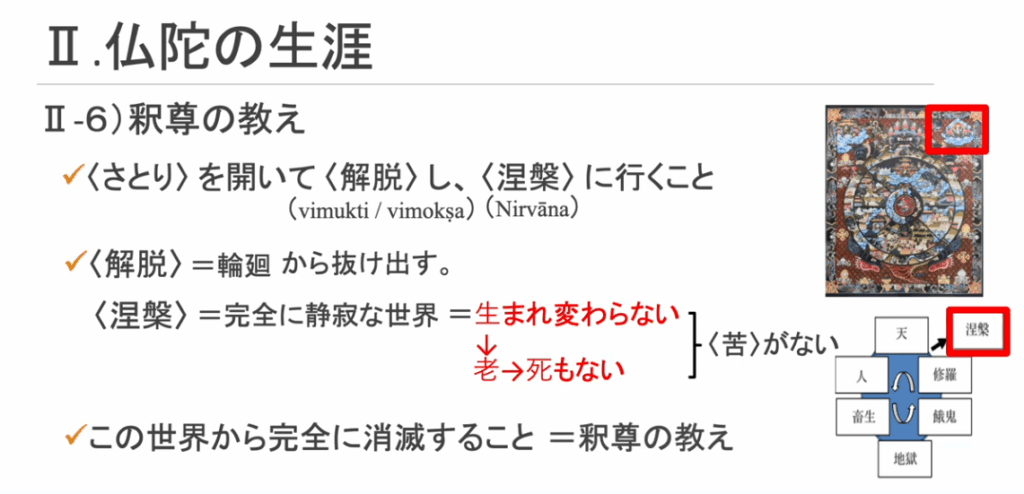

一般的な仏教の宗派の中には、「縁起」が当てはまるのは「変化する物事」(有為法:ゆいほう)だけで、「変化しない物事」(無為法:むいほう)は独自に存在すると考えるものもありました。

しかし、「中論」では、「あらゆる物事」が「縁起している」「変化する物事」も「変化しない物事」も、どちらも「相依性」の考え方で成り立っていると主張するのです。

これは、「無為法」とされる「涅槃」(ねはん:悟りの境地)や「仏」(ほとけ)ですら、何かによって成り立っている(「因縁に属している」)という意味を含んでいます。簡単に言えば、何もかもが「相依性」という大きなつながりの中に位置づけられるということです。

華厳経の「法界縁起」との関係

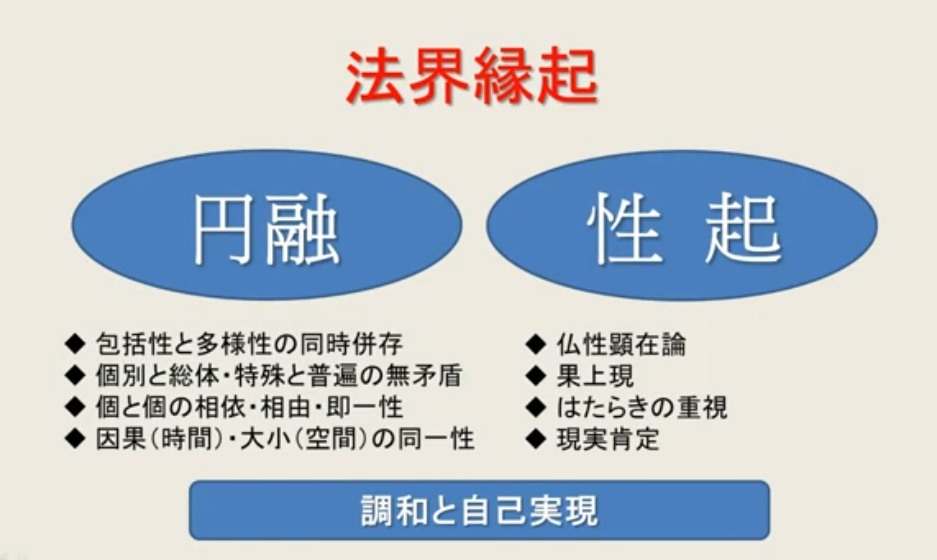

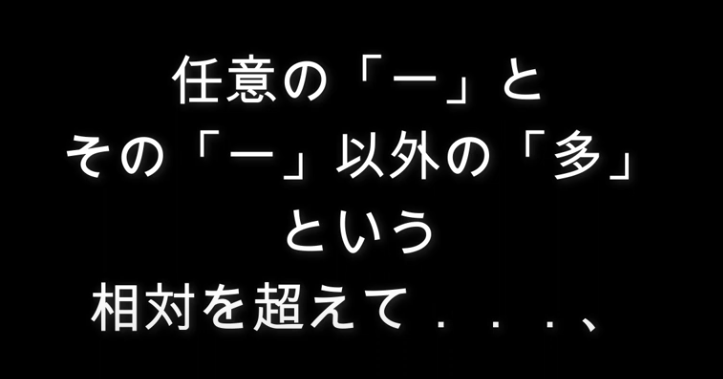

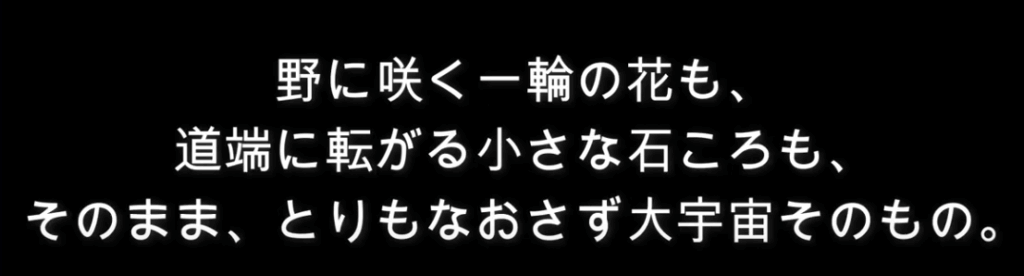

この「中論」の「縁起」(相依性)の考え方は、中国で生まれた「華厳宗」という仏教の宗派が説く**「法界縁起(ほっかいえんぎ)」**という思想と、非常に似ていることが分かります。

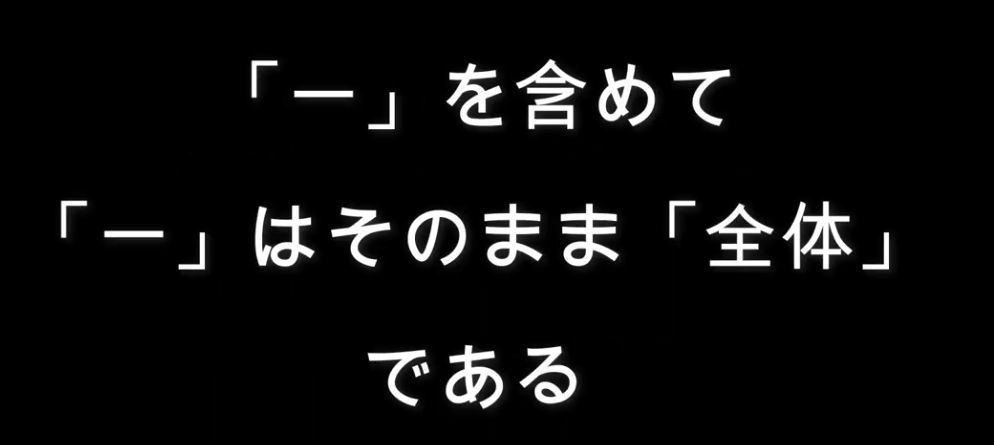

「法界縁起」とは、「この世界のすべて(法界)の物事が、お互いに溶け合い、つながり合いながら成り立っている」という考え方です。華厳宗では、「一つのものの中にすべてのものがあり、すべてのものの中に一つのものがある」といった「一即一切、一切即一」の考え方を強調します。

「中論」の解説書の中にも、「一つを知ることで全てを知り、一つを見ることで全てを見る」という言葉や、「一つのものの空(くう:実体がないこと)は、全てのものの空である」という思想が見られます。これは、ごく小さなものの中に、宇宙全体の神秘を見出すことができるという考え方で、華厳宗の思想と非常によく似ています。

これまで、華厳宗の「法界縁起」は中国で独自に生まれたものだと考えられてきましたが、実は「中論」の中にその考え方の「先駆け」が見られるのです。つまり、「中論」の「縁起」と華厳宗の「法界縁起」は、根本的な考え方において、ほとんど同じだと言ってよいでしょう。

他の宗教とのつながり(補足)

「中論」に見られる「一つを知る人は全てを知り、全てを知る人は一つを知る」といった表現は、古代インドの「ジャイナ教」という別の宗教の教えの中にも見られます。しかし、ナーガールジュナ(「中論」を書いた人)がジャイナ教から直接影響を受けたのかどうかは、まだはっきりと分かっていません。

——————————————————————————–

まとめると、「中論」が説く「縁起」は、単に「原因と結果で生じる」という意味ではなく、**「すべての物事がお互いに論理的に依存し合い、関係し合って成り立っている」**という「相依性」の考え方です。そして、この考え方は、後の華厳宗の「法界縁起」という思想に深くつながる、とても重要な教えなのです。

<参考情報>

■円融無碍

■同じパターンが繰り返される系とは

<参考情報:『フラクタル次元(=複雑性の度合い)』>

・あるパターンを見てもその大きさ(スケール)が分からないことを意味する。

⇒つまり、大きなスケールでも小さなスケールでも同じように見える。

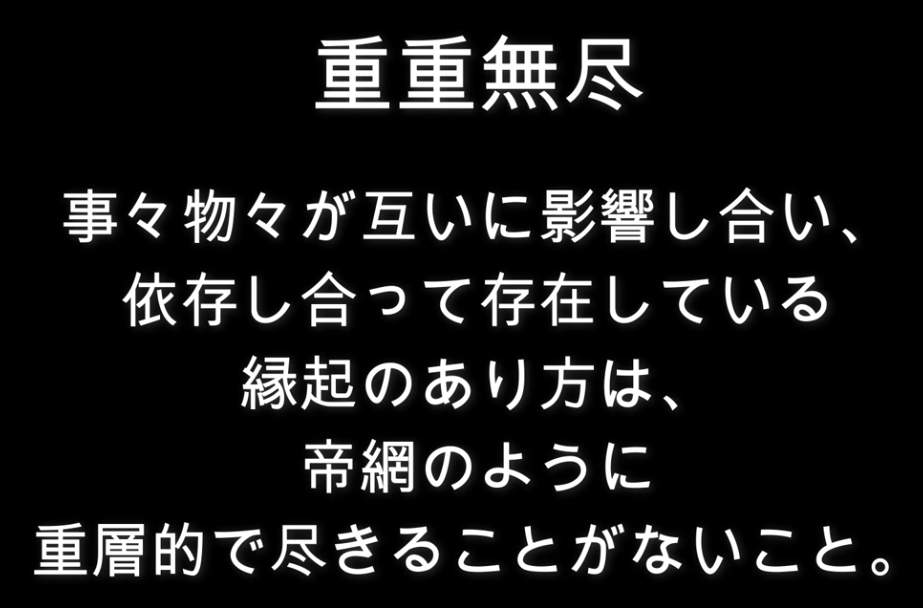

仏教の悟りの要件の一つに、『重々帝網』という言葉があります。『インドラの網』、『重々無尽』、『事事無碍』ともいわれます。

これは帝釈天の宮殿を覆う網の結び目に宝玉が付いていて、全体を照らす、同時に全体は個々の宝玉の中に反映されている、部分は全体を表わし,全体は部分に集約されています。すなわち相互依存性の理解が大切という教えです。

出典:https://www.health-research.or.jp/library/pdf/forum24/fo24_selector01.pdf

■唯識所変のIndra’s Net

出典:https://hironobu-matsushita.com/%E5%94%AF%E8%AD%98%E6%89%80%E5%A4%89%E3%81%AEindras-net/

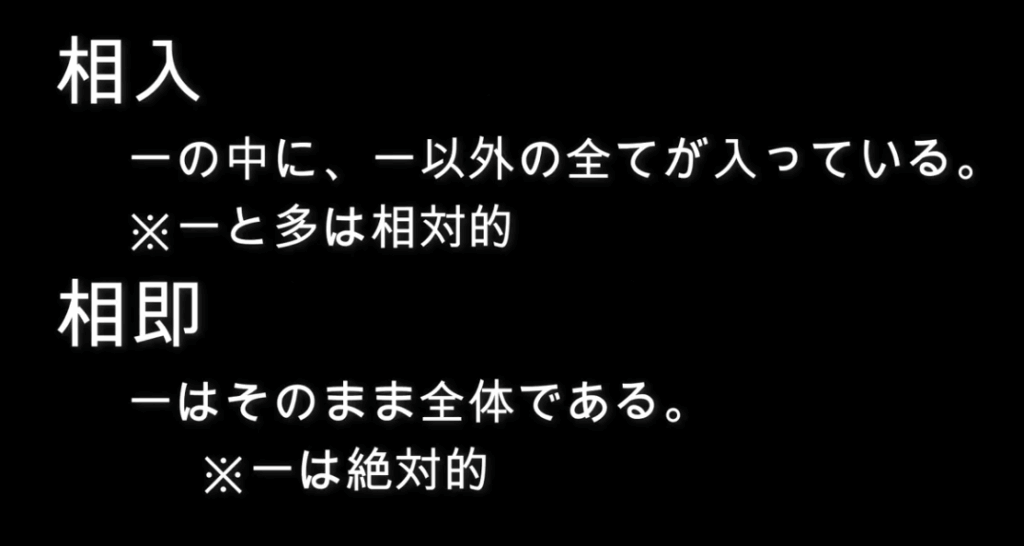

■相即と相入

■反対の視点

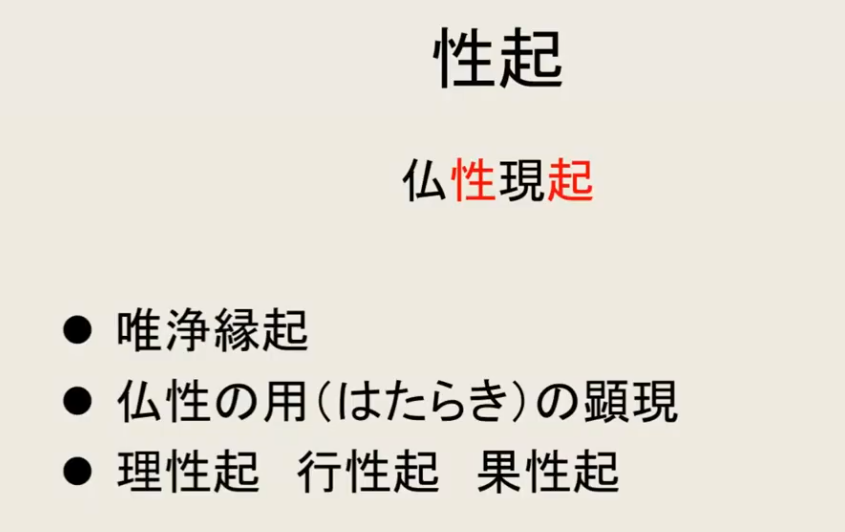

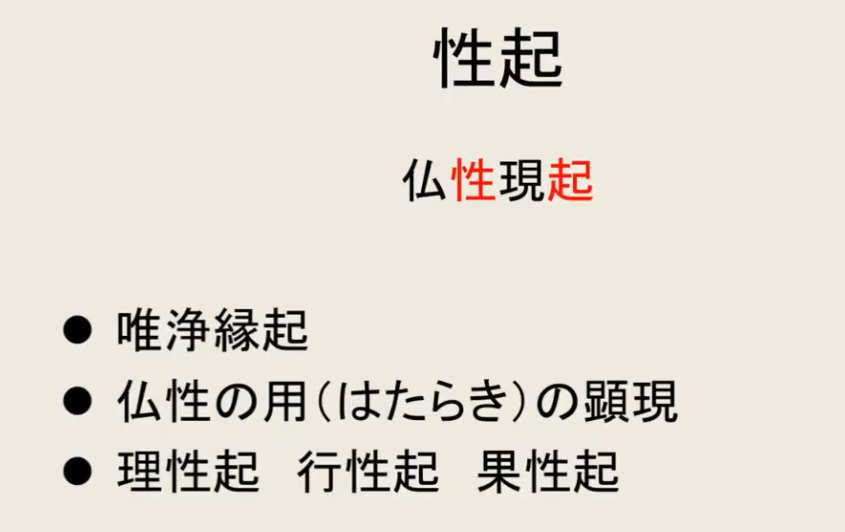

■性起(仏性現起)

・悟りへの修行

⇒一例:禅

■華厳の特性

・性起

⇒本来に備わっている(具)いるだけでなく

⇒今、現在の現れている

⇒働きが起きている

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

■(3)NotebookLMに『全体構成を箇条書きで』教えてと依頼

はい、ご質問ありがとうございます。提示された資料に基づいて、「中論」における「縁起」の意味と華厳経との関係について、全体の構成内容を箇条書きで分かりやすくご説明します。

——————————————————————————–

「中論」における「縁起」と華厳経の関係:全体の構成内容

この資料は、仏教の重要な教えである「中論」における**「縁起」という概念の特別な意味と、それが後に中国で発展した華厳経の「法界縁起」**という思想とどのように関連しているかを解説しています。

主な構成内容は以下の通りです。

1. 「中論」における「縁起」の語義と従来の解釈の問題点

◦ 従来の解釈: 「縁起」という言葉は、クマーラジーヴァの訳語や西洋の学者の解釈においても、一般的に「因(原因)と縁(条件)によって物事が生じること」と理解されてきました。

◦ 「中論」における矛盾: しかし、「中論」では、一方で「因縁によって生じること」を認めながら、他方でこれを強く否定する箇所があり、この従来の解釈では矛盾が生じることが指摘されます。例えば、業(行為)は縁によって生じたものではない、とされていますが、「中論」全体ではあらゆるものが縁起しているとされています。

◦ 言葉の区別: この矛盾を解消するため、「縁によって生じた(pratyayasamutpanna)」という言葉と、「縁起した(pratītyasamutpanna)」という言葉を区別して考える必要があると述べられています。前者は有為法(変化する物事)に用いられる「原因によって生じる」という意味合いが強いのに対し、後者は「中論」独特の解釈が適用されます。

2. 「中論」が主張する「縁起」の特別な意味:「相依性(相互依存)」

◦ 「相依性」としての縁起: 「中論」が本当に主張する「縁起」とは、単なる原因と結果の関係ではなく、**「相依性」、すなわち「お互いが依存し合って(相互に依り合って)成り立っていること」**であると説明されています。

◦ 論理的な依存関係: 「縁起」の原語(pratītya)は、「原因によって」という意味ではなく、**「論理的な依存関係」**を意味すると中観派(「中論」の教えを広めた人々)は解釈しています。

◦ 具体例による説明:

▪ 行為と行為主体: 行為があれば行為主体があり、行為主体があれば行為が働くように、これらは互いに相依って(依存し合って)成立しており、相依性以外に成立する理由はないとされます。

▪ 「長」と「短」: 「長い」という概念は「短い」という概念があるからこそ成り立ち、「短い」も「長い」がなければ成り立ちません。これらは時間的な順序ではなく、論理的な相関関係で結ばれています。

▪ 「父」と「子」: 自然的な関係では父が先にいて子が生まれますが、「あり方」としての「父」と「子」は、子が生まれなければ父は「父」とは言えず、互いに相依って(依存し合って)成立していると考えます。

▪ その他の例: 彼岸と此岸、種子と芽、灯りと闇、認識方法と認識対象なども、同様に「相関概念」として互いに相依って(相互に依存し合って)存在すると説明されています。

◦ 漢訳「相待」: この「相依性」は、クマーラジーヴァの翻訳では「相待(そうたい)」(互いに対立しながら依存する)という言葉で表現されており、この概念は中国仏教において嘉祥大師によってさらに詳しく分類・説明されました。

◦ 「中論」の論法: 「中論」では、「Aが成立しないからBも成立しない」という独特の論法が頻繁に用いられます。これは形式論理学的には誤謬に見えるかもしれませんが、「中論」が「相依性」を前提としているため、実は正しい推論であると説明されます。

3. 「縁起」が適用される範囲

◦ 従来の範囲: 従来の仏教(説一切有部など)では、「縁起」は有為法(変化する物事)にのみ適用され、涅槃(悟りの境地)のような無為法(変化しない物事)は独立して実在すると考えられていました。

◦ 「中論」の範囲: しかし、「中論」はこれに反論し、「有為法が成立しないなら、どうして無為法が成立するだろうか」と問いかけ、あらゆる物事が「相依相関の関係」において成立していると主張します。

◦ 一切法の相依性: したがって、「中論」では、有為法も無為法も、**すべてが「縁起している(相依性を持つ)」**と説かれ、涅槃や仏ですら「因縁に属している」と考えられます。これは、一切のものが「相関性」というより高き統一のもとに置かれていることを意味します。

4. 華厳経の「法界縁起」との関係

◦ 強い類似性: 「中論」が主張する「縁起(相依性)」の思想は、中国の華厳宗が説く**「法界縁起」の思想と非常に類似している**ことが強調されます。

◦ 「一即一切、一切即一」: 華厳宗が主張する「一切法が相即円融(お互いが溶け合い、つながり合う)」の関係や、「一つを知ることで全てを知り、一つを見ることで全てを見る」(一即一切、一切即一)という思想は、「中論」の註釈書にも同様の表現が見られることが示されています。

◦ 「中論」が先駆け: これまで華厳宗の「法界縁起」は中国で独自に唱えられたと考えられてきましたが、その思想の**「先駆け」が「中論」の中に明確に見出される**と結論づけられています。両者は根本においてほとんど一致しており、華厳宗がより複雑な組織を持つ点で相違があるのみです。

5. 他の宗教とのつながり(ジャイナ教)

◦ 類似表現の存在: 「一つを知る人は一切を知る。一切を知る人は一つを知る」といった「中論」に見られる表現は、古代インドのジャイナ教の聖典の中にも見られるという事実が紹介されています。

◦ 影響の問い: しかし、ナーガールジュナ(「中論」の著者)がジャイナ教から直接影響を受けたのかどうかは、言及が少ないため、今後の研究課題であると述べられています。

——————————————————————————–

このように、資料は「中論」の「縁起」を「相依性」として再定義し、その適用範囲を広げ、最終的に華厳経の「法界縁起」との深い思想的繋がりを明らかにしています。

■(4)NotebookLMに『中村元が提示したした視点と論理体系を分かり易く教えて』と依頼

中村元氏が提示した「中論」における視点と論理体系は、従来の「縁起」の解釈を根本から見直し、その特別な意味と、それに基づく独自の論理的推論、そして後の華厳経思想との深いつながりを明らかにするものです。

以下にその構成内容と論理体系を分かりやすくご説明します。

——————————————————————————–

中村元氏が提示した「中論」の視点と論理体系

中村元氏は、「中論」における「縁起」(pratītyasamutpāda)の概念が、「因と縁によって物事が生じること」という一般的な解釈では説明しきれない矛盾を抱えていることを指摘し、その真の意味を「相依性」(相互依存)であると提示しました。

この新しい視点と、それに伴う論理体系の解説は以下の通りです。

1. 「縁起」の語義の再解釈と「相依性」の提唱

• 従来の解釈の問題点: クマーラジーヴァの訳語や西洋の学者の解釈では、「縁起」は「因縁によって生じること」と理解されてきました。しかし、「中論」には、一方で因縁所生を認めながら、他方でこれを強く否定する箇所があり、この解釈では矛盾が生じます。例えば、業(行為)は縁によって生じたものではないとされますが、「中論」全体ではあらゆるものが縁起しているとされるためです。

• 「縁起」と「縁によって生じた」の区別: この矛盾を解消するため、中村氏は「縁によって生じた」(pratyayasamutpanna)と「縁起した」(pratītyasamutpanna)という二つの言葉を厳密に区別する必要性を提示します。前者は有為法(変化する物事)に用いられる「原因によって生じる」という意味合いが強いのに対し、後者は「中論」独特の解釈が適用されます。

• 「相依性」(相互依存)としての「縁起」: 中観派(「中論」の教えを広めた人々)は、「縁起」の原語の「pratītya」を「原因によって」ではなく、**「論理的な依存関係」を意味すると解釈しています。したがって、「中論」が主張する「縁起」とは、単なる原因と結果の関係ではなく、「相依性」、すなわち「お互いが依存し合って(相互に依り合って)成り立っていること」**であると中村氏は強調します。

◦ 具体例による説明:

▪ 行為と行為主体: 行為と行為主体は互いに相依って(相互に依存し合って)成り立ち、相依性以外に成立する理由はないとされます。

▪ 「長」と「短」: 「長い」という概念は「短い」という概念があるからこそ成り立ち、「短い」も「長い」がなければ成り立ちません。これらは時間的な順序ではなく、論理的な相関関係で結ばれています。

▪ 「父」と「子」: 自然的には父が先にいて子が生まれますが、「あり方」としての「父」と「子」は、子が生まれなければ父は「父」とは言えず、互いに相依って(依存し合って)成立していると考えます。

▪ その他、彼岸と此岸、種子と芽、灯りと闇、認識方法と認識対象なども、同様に「相関概念」として互いに相依って存在すると説明されます。

• 漢訳「相待」: この「相依性」の概念は、クマーラジーヴァの翻訳では「相待(そうたい)」という言葉で表現されており、この概念は中国仏教において嘉祥大師によってさらに詳しく分類・説明されました。

2. 「相依性」に基づく「中論」の論理体系

• 独特の推論形式: 「中論」では、「Aが成立しないからBも成立しない」という論法が頻繁に用いられます。これは一見、形式論理学的には誤謬(誤った推論)に見えるかもしれません。

• 「相依説」による正当性: しかし、中村氏は、「中論」が「相依説」(相互依存説)を前提としているため、この論法は実は正しい推論であると説明します。すなわち、「甲が成立すれば乙が成立し、乙が成立すれば甲が成立する」という相互依存の関係が暗黙の前提にあるため、「甲が成立しないから乙も成立しない」という推論は成り立つのです。

• 反論への応答: この視点により、従来西洋の学者によってナーガールジュナが「詭弁家」(ごまかしの議論をする人)であると批判されてきた説が、誤解に基づいていることが明らかになると中村氏は主張します。

3. 「縁起」(相依性)が適用される範囲の拡張

• 従来の限定: 従来の仏教(例えば説一切有部)では、「縁起」は有為法(変化する物事)にのみ適用され、涅槃(悟りの境地)のような無為法(変化しない物事)は独立して実在すると考えられていました。

• 「中論」の普遍性: しかし、「中論」はこれに反論し、「有為法が成立しないなら、どうして無為法が成立するだろうか」と問いかけます。ナーガールジュナは、有為法も無為法も、一切の物事が「相依相関の関係」において成立していると主張します。

• 一切法の相依性: したがって、「中論」では、有為法も無為法も、**すべてが「縁起している(相依性を持つ)」**と説かれ、涅槃や仏ですら「因縁に属している」と考えられます。これにより、あらゆるものが「相関性」というより高き統一のもとに置かれていることを意味します。

4. 華厳経の「法界縁起」との関係性の明確化

• 思想的類似性: 中村氏は、「中論」が主張する「縁起(相依性)」の思想が、中国の華厳宗が説く**「法界縁起」の思想と非常に類似している**ことを強く指摘します。

• 「一即一切、一切即一」: 華厳宗が主張する「一切法が相即円融(お互いが溶け合い、つながり合う)」の関係や、「一つを知ることで全てを知り、一つを見ることで全てを見る」(一即一切、一切即一)という思想は、「中論」の註釈書にも同様の表現が明確に見られるとされます。

• 「中論」の先駆性: これまで華厳宗の「法界縁起」は中国で独自に唱えられたと考えられてきましたが、中村氏はその思想の**「先駆け」が「中論」の中に明確に見出される**と結論づけています。両者は根本においてほとんど一致しており、華厳宗がより複雑な組織を持つ点で相違があるのみだと説明します。

5. ジャイナ教との比較

• 類似表現の存在: 「一つを知る人は一切を知る。一切を知る人は一つを知る」といった「中論」に見られる表現は、古代インドのジャイナ教の聖典の中にも見られるという事実が紹介されます。

• 今後の研究課題: しかし、ナーガールジュナがジャイナ教から直接影響を受けたのかどうかは、言及が少ないため、今後の研究課題であると中村氏は述べています。

——————————————————————————–

このように、中村元氏は「中論」の「縁起」を「相依性」として再定義し、その適用範囲を全存在に広げ、この概念を軸にした独自の論理体系を提示しました。そして、この「相依性」という核心思想が、後の華厳経の「法界縁起」という中国仏教の重要な思想の源流の一つであるという、画期的な視点を提供しています。

■(5)NotebookLMに『華厳経の法界縁起の性起で明示されている悟りへの修行と縁起との関係を詳しく教えて』と依頼

華厳経の法界縁起における「性起(しょうき)」、そして悟りへの修行と縁起との関係についてのご質問ですね。

中村元氏の『中論』における「縁起」の解釈と華厳経の「法界縁起」との関連性についての資料を参照しながら、ご説明します。

提供された資料は、主に『中論』における「縁起」の解釈を「相依性(相互依存)」として明確にし、それが華厳経の「法界縁起」の思想的な先駆けとなっていることを論じています。しかし、資料中には「性起」という特定の概念や、法界縁起における「悟りへの具体的な修行」については直接的な言及がありません。

そのため、資料に基づいて「縁起」と「法界縁起」の関係性、そしてそれが悟りの基盤となるという側面から、ご説明いたします。

——————————————————————————–

『中論』の「縁起」(相依性)と華厳経「法界縁起」の思想的関連性

中村元氏が『中論』において「縁起」(pratītyasamutpāda)を再解釈した核心は、その語義を**「相依性」(相互依存)**であると捉え直した点にあります。この「相依性」の視点こそが、華厳経の「法界縁起」の思想的基盤を形成するものです。

1. 「縁起」の語義の転換:

◦ 従来の仏教学では、「縁起」は「因と縁とによって生じること」、または「縁によって生じること」と解釈されることが多かったのですが、『中論』には「因縁所生」を認めつつも、それを排斥する箇所があり、解釈上の矛盾が生じていました。

◦ 中村氏は、『中論』における「縁起」の原語「pratītya」を「原因によって」という意味ではなく、「論理的な依存関係」を意味するとする中観派の立場を強調します。

◦ したがって、『中論』が主張する「縁起」とは、**「相依性」、すなわち「お互いが依存し合って成り立っていること」**であると明確化されます。

◦ 具体例としては、「行為と行為主体」が互いに依存して成立すること、「長い」と「短い」が互いに相関関係にあること、「父」と「子」が互いに相依って「あり方」として成立すること、彼岸と此岸、種子と芽、灯りと闇、認識方法と認識対象などが挙げられます。これらは全て、互いが互いの存在を前提として成り立つ「相関概念」であり、独立した実体(自性)を持たないことを示しています。

2. 「縁起」(相依性)の適用範囲の拡大:

◦ 従来の部派仏教(例:説一切有部)では、「縁起」は変化する現象である「有為法」にのみ適用され、涅槃のような変化しない「無為法」は独立して実在すると考えられていました。

◦ しかし、『中論』はこれに反論し、有為法も無為法も、一切の物事が「相依相関の関係」において成立していると主張します。

◦ 「何であろいと縁起せざる法は存在しないから、いかなる不空なる法も存在しない」と述べられ、涅槃や仏ですら「因縁に属している」と見なされます。これは、あらゆるものが「相関性というより高き統一」のもとに置かれていることを意味します。

3. 華厳経「法界縁起」との思想的共通性:

◦ 中村氏は、『中論』が主張するこの「縁起(相依性)」の思想が、中国の華厳宗が説く**「法界縁起」の思想と非常に類似している**ことを指摘します。

◦ 華厳宗が説く**「一即一切、一切即一」**(一つの中に全てがあり、全てが一つである)という「一切法が相即円融(お互いが溶け合い、つながり合う)」の関係は、『中論』の註釈書にも明確に見られる思想です。例えば、「一つのものの空を見る人は、一切のものの空を見る人であると伝えられている。一つのものの空性は、一切のものの空性にほかならない」といった記述が引用されています。

◦ この思想は、極小の中に極大を見出し、部分を通して全体を見ることができるという、**宇宙全体の「全体的連関(全体的な繋がり)」**を構築しようとする『中論』の目的と一致するとされています。

◦ このように、『中論』の縁起説と華厳宗の思想は「根本において殆んど一致」しており、華厳宗がより複雑な体系を持つという点のみが相違点であるとされます。賢首大師がナーガールジュナの著作に言及していることから、直接的な思想的影響も考えられるとしています。

悟りへの修行と縁起(相依性)の関係性

資料から直接「性起」の概念や具体的な修行方法が詳述されているわけではありませんが、上記の「縁起」の解釈から、悟りへの道筋の基礎を推測することはできます。

『中論』が示す「縁起」としての相依性の理解は、一切の存在が独立した実体を持たず(無自性)、相互依存の関係によってのみ成り立っているという洞察を深めることを促します。この洞察は、以下の点で悟りへの重要なステップとなります。

• 「空」の理解と執着の放棄: 全てのものが相互依存的であり、それ自体に固定された実体がない(空である)という理解は、個別の存在や自己に対する執着を根底から揺るがします。この「空」の理解こそが、煩悩からの解放、すなわち悟りへの重要な基盤となります。

• 「全体的連関」の認識: 「一即一切、一切即一」の視点は、自己と他者、個と全体が切り離せない関係にあることを示します。このような全体性の認識は、狭い自己中心的な視点を超え、大いなる慈悲と智慧を生み出す土台となり得ます。これは、華厳の法界縁起が目指す、一切が円融無碍(えんにゅうむげ:互いに溶け合い、妨げ合わない)であるという境地へと繋がるものです。

資料では、「性起」という用語や、その上で具体的な瞑想や実践方法について詳細には触れられていません。華厳経の「性起」は、通常、真如(本性、仏性)がそのまま縁起して万象を現すという側面を指し、悟りへの修行は、この真如と万象の円融無碍な関係を体得することを目指します。 中村元氏の解釈は、『中論』の縁起論が、この「全てが本源的に連関し、互いに依存し合って存在している」という華厳の深遠な思想のルーツに位置づけられることを示しており、単なる因果関係を超えた存在論的な理解が悟りの土台となるという点で、極めて重要な意義を持っています。

■(6)NotebookLMに『説一切有部の有為法に対してブッダの教えである「空」の観点から中論が反論した内容を詳しく教えて』と依頼

華厳経の法界縁起の「性起」と悟りへの修行、縁起との関係について前回ご説明しましたが、今回はご質問いただいた説一切有部(以下、有部)の有為法に対する『中論』の「空」の観点からの反論について詳しくご説明します。

——————————————————————————–

説一切有部の有為法と無為法の主張

有部において、「縁起」は通常、変化する現象である**「有為法」(saṃskṛta)にのみ適用されると考えられていました。有部は、この有為法の他に、変化しない「無為法」(asaṃskṛta)が独立して実在する**と認めていました。

具体的には、有部では無為法は「自相に置いて住する(svālakṣaṇasthiti bhāva)」ものであり、「自相に於いて住することによって存在する」法であると解釈されます。つまり、無為法は有為法の単なる反対概念ではなく、自らの本質を持つ独立した絶対的な法として承認されており、縁起の教えはこれには適用されないとされていました。

『中論』の「空」の観点からの反論:縁起=相依性

これに対し、『中論』は、一切の物事が独立した「自性」(svabhāva)を持たず、「相依性」(idamprapyatā)、すなわち相互依存の関係においてのみ成立しているという根本思想に基づき、有部の見解に反論します。

『中論』における「縁起」(pratītyasamutpāda)は、因や縁によって「生じること」という従来の解釈ではなく、**「論理的な依存関係」を意味すると強調されます。これは、「甲があるときに乙があり、乙があるときに甲がある」**という相互依存関係として説明されます。例えば、長と短、父と子、認識方法と認識対象などが互いに相依って(paraspāpekṣa)成立しており、独立した実体を持たないとされます。

有為法・無為法への「相依性」の適用と「空」の主張

『中論』は、この「相依性」の原則を有為法だけでなく、無為法を含む一切の法に適用します。

1. 有為法と無為法の相互依存関係の主張:

◦ 『中論』は、「また有為が成立しないが故にどうして無為が成立するであろうか」と問いかけます。これは、有為法が実有として成立しないならば、その対概念である無為法もまた成立し得ないという論理を展開するものです。

◦ 中観派の書物では、「有為法も無自性であり、無為法も無自性であり、両者は相依相関の関係において成立している」と繰り返し述べられます。つまり、有為と無為は互いに排他的な概念として存在するのではなく、互いに依存し合って成り立つ相関的な存在であると見なされます。

2. 「不空なる法は存在しない」という結論:

◦ 「何であろうと縁起せざる法は存在しないから、いかなる不空なる法も存在しない」という『中論』の主張は、**一切の存在が相互依存的であり、それ自体に固定された実体を持たない(空である)**ことを明確に示します。

◦ この見解は、小乗仏教が有為と無為をそれぞれ実在と見なしたのに対し、両者ともに究極的には実在しないとし、**「相関性というより高き統一」**のもとに置かれるべきだと主張するものです。

3. 涅槃や仏すらも「因縁に属する」:

◦ 『中論』の考え方では、涅槃(ニルヴァーナ)や仏といった究極の悟りの境地や存在ですら、「因縁に属している」とされます。これは、「いかなる法であろうとも無為なるものは実にはどこにも存在しない」という主張に裏打ちされています。

◦ 『大智度論』の引用では、仏や涅槃は「虚妄の法より出でて空なり」とされ、「因縁に属し、実定(実体)無し」と説かれています。

◦ 三論宗においても、「生死・涅槃・凡聖・解惑は皆これ仮名相待にして自性有ること無く、因縁義と称す」と説かれ、『中論』が「一切仏法は皆これ因縁義なり」であることを明らかにしているとされています。

「空」の理解がもたらす「一即一切、一切即一」の洞察

このような一切の法が「相依性」によって成り立ち、それ自体に「自性」を持たないという「空」の理解は、**「一即一切、一切即一」**という深遠な洞察へと繋がります。

• チャンドラキールティの註釈には、「一つによって一切を知り、一つによって一切を見る」とあり、アーリヤデーヴァも「一つのものの空を見る人は、一切のものの空を見る人であると伝えられている。一つのものの空性は、一切のものの空性にほかならない」と述べています。

• これは、極小の中に極大を見出し、部分を通して全体を見ることができるという、**宇宙全体の「全体的連関」**を構築しようとする『中論』の主要な目的の一つとされています。

『中論』の論理の特異性

『中論』では、「Aが成立しないからBも成立し得ない」という形式の論法が頻繁に用いられます。これは形式論理学的には必ずしも正しい推論とは言えませんが、『中論』が「相依説」に立つ以上、「乙が成立するならば甲も成立する」という命題を暗黙の前提としているため、誤謬とは言えないと説明されます。全ての存在が相互に依存しているがゆえに、一方の非成立は他方の非成立を意味するという論理です。

このように、『中論』は、有部が実在と見なした無為法に対しても、有為法との相互依存関係を徹底的に問い直し、一切のものが縁起(相依性)によって「空」であることを論証しました。この「空」の思想こそが、後の華厳宗の「法界縁起」の思想的な先駆けとなり、一切が円融無碍(えんにゅうむげ:互いに溶け合い、妨げ合わない)であるという悟りの境地への道を開く基盤となったのです。

■(7)NotebookLMに『縁起が無自性である理由として人間が認識する事柄は仮名である故との視点で「空」を定義していると思いますが、その論理的な構成を詳しく教えて』と依頼

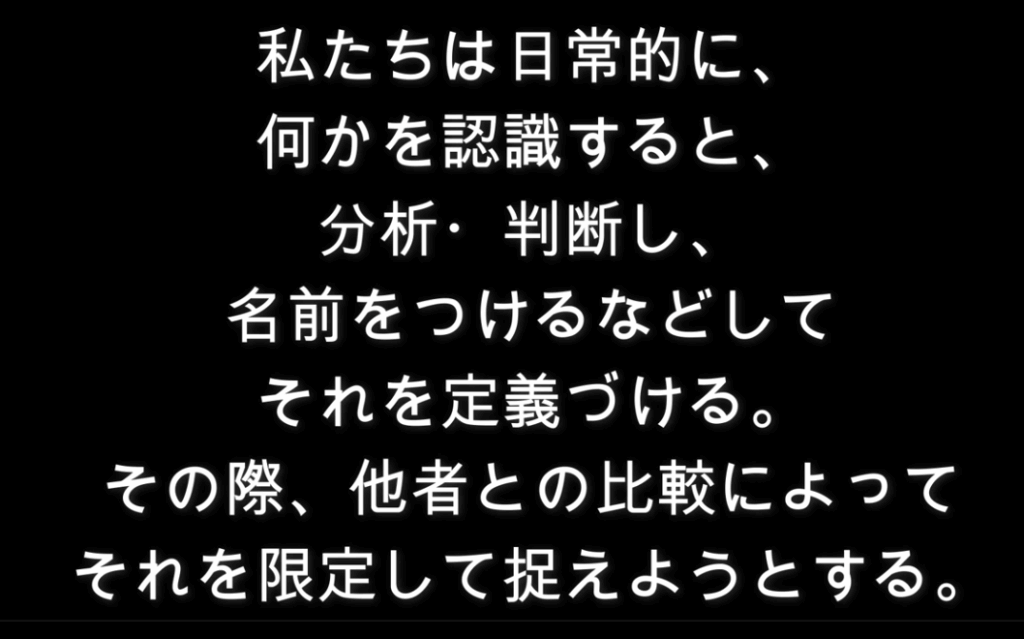

説一切有部の有為法に対する『中論』の「空」の観点からの反論において、人間が認識する事柄が「仮名」(けみょう)である故に縁起が無自性であるという論理的構成は、以下のようになります。

1. 『中論』における「縁起」の根本的な再定義

まず、『中論』は「縁起」(pratītyasamutpāda)という言葉の従来の解釈を否定し、根本的に再定義することから始めます。

• 従来の「縁起」解釈の否定: 多くの仏教学者や小乗仏教の諸派は、「縁起」を「因と縁とによって生ぜられること」と解釈していました。しかし、『中論』はこの「因縁所生」(因や縁によって生じること)という説を強力に攻撃しています。例えば、業は縁によって生じない(pratyayasamutpannaではない)とされながらも、全ては縁起せるとされる矛盾を指摘し、「縁によって生ぜられた」(pratyayasamutpanna)と「縁起した」(pratītyasamutpanna)は区別されるべきだと強調します。

• 「縁起」=「相依性」(相互依存): 『中論』において「縁起」とは、もはや「原因によって生じること」ではなく、「論理的な依存関係」、すなわち**「相依性」(idamprapyatā)、相互依存の関係**を意味するとされます。これは、『中論』の注釈書によっても明確にされています。

◦ この相依性は、「甲があるときに乙があり、乙があるときに甲がある」という関係として説明されます。

◦ 具体的な例としては、「行為と行為主体」、「苦しみ」の成り立ち、「長と短」、「父と子」、「此岸と彼岸」、「種子と芽」、「燈と闇」、「認識方法と認識対象」 などが挙げられます。これらは、いずれか一方が独立して存在し得ず、互いに依存し合って初めて成立するものとされます。

2. 「相依性」がもたらす「無自性」(svabhāvaの欠如)の主張

「相依性」の理解は、一切のものが**「自性」(svabhāva)を持たない**という核心的な教えへと繋がります。

• 独立した実体としての自性の否定: もし「浄」と「不浄」のように、互いに対立する概念がそれぞれ自身で独立した本質(自性)を持つならば、互いを離れても存在し得ると考えられるかもしれません。しかし、現実には浄は不浄に依って浄であり、不浄は浄に依って不浄であるように、「ありかた」としての諸法は独立に存在することが不可能です。

• 『中論』の論法は、「相依性」を前提として「Aが成立しないからBも成立し得ない」という形式を頻繁に用います。これは一見すると形式論理学的には誤謬に見えるかもしれませんが、『中論』が「甲があるときに乙があり、また乙があるときに甲がある」という相互依存の命題を暗黙の前提としているため、片方の非成立が他方の非成立を必然的に導くと考えられます。つまり、互いに依存し合うが故に、一つが成立しない時には、第二のものもまた成立しないのです。

3. 「無自性」のものが「仮名」であるという理解

ここで、ご質問にあった「仮名」の概念が重要になります。

• 三論宗の教えには、「生死・涅槃・凡聖・解惑は皆これ仮名相待にして自性有ること無く、因縁義と称す」という記述があります。

• これは、固定された実体(自性)を持たず、相互に依存し合って初めてその「あり方」が成立する諸法は、究極的には独立した実在ではなく、単なる「仮の名前(仮名)」、つまり仮の概念や区別に過ぎないということを意味しています。自性がないからこそ、それらは仮に名付けられた存在であり、その本質は「因縁義」(相依性)にあるとされるのです。

4. 有為法・無為法への「空」の徹底的適用

有部では、変化する現象である「有為法」にのみ縁起が適用され、変化しない「無為法」は独立した「自相に置いて住する」(svālakṣaṇasthiti bhāva)実在であると認めていました。しかし、『中論』はこの見解を徹底的に反駁し、無為法もまた空であると論証します。

• 有為法と無為法の相互依存関係: 『中論』は、「有為法が成立しないが故にどうして無為法が成立するであろうか」と問いかけます。これは、有為法と無為法が対概念として互いに依存し合って成り立つ相関的な存在であるため、有為法が実有として成立しないならば、その対概念である無為法もまた独立しては成立し得ないという論理です。

• 一切法が「空」であるという結論: したがって、『中論』は、「何であろうと縁起せざる法は存在しないから、いかなる不空なる法も存在しない」と結論付けます。

◦ これは、一切のものが相互依存の関係(縁起=相依性)においてのみ成立しており、それ自体に固定された独立の「自性」を持たない(無自性である)がゆえに、究極的には「空」であるということを明確に宣言するものです。

◦ この「空」は、単に「ない」という意味ではなく、**「自性がなく、相互依存的である」**という意味です。

◦ 『中論』の観点では、涅槃(ニルヴァーナ)や仏といった究極の境地や存在ですら、「因縁に属している」ものであり、「実定」(固定された実体)を持たず「空」であるとされます。一切法は「因縁義」であるとされます。

まとめ:論理的な構成

『中論』の論理的な構成は、以下のステップで進められます。

1. 「縁起」の概念を「因と縁による生起」から「相互依存性(相依性)」へと再定義する。

2. 相互依存するものは、独立した「自性」を持たないと論証する。なぜなら、もし自性を持つならば、相互に依存する必要がないからである。

3. 自性を持たないものは、究極的な実体ではなく、相対的な関係性の中で成立する「仮名」であると定義する。

4. 「仮名」であるものは「空」であると結論付ける。これは、自性がないことを意味し、全てが相互依存の網の目の中で存在し、単独で固定された実体を持たないという究極的な真理を指す。

5. この「空」の教えは、有為法だけでなく、有部が実在と見なした無為法を含む一切の法に適用される。

この徹底した相互依存(相依性)の視点を通じて、「一切は無自性であり、故に空である」という『中論』の思想が確立され、後に華厳宗の「法界縁起」における「一即一切、一切即一」といった円融無碍(えんにゅうむげ:互いに溶け合い、妨げ合わない)の思想へと繋がっていく基盤となります。

<参考情報>

■縁起とは

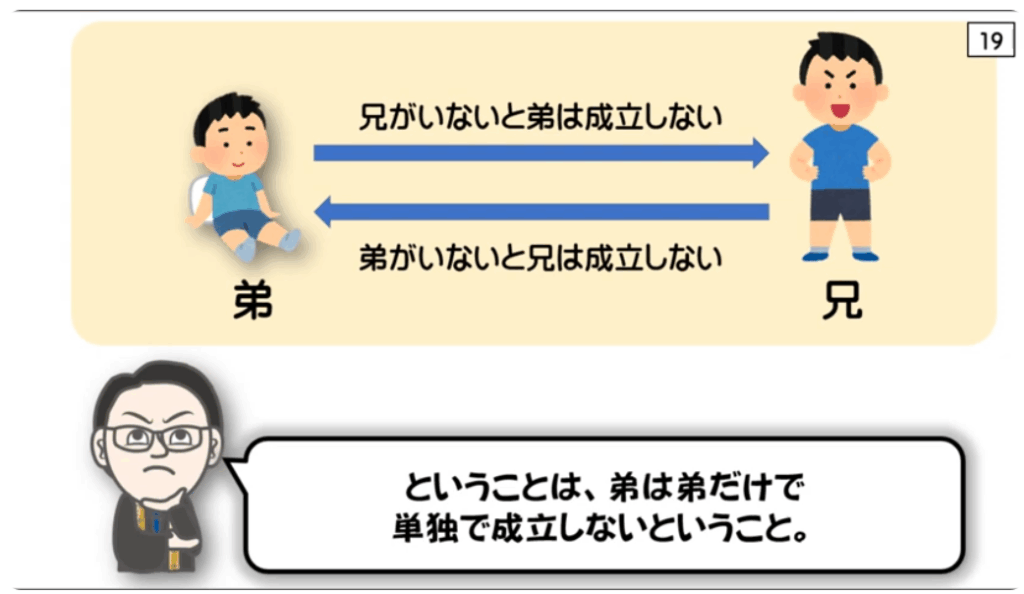

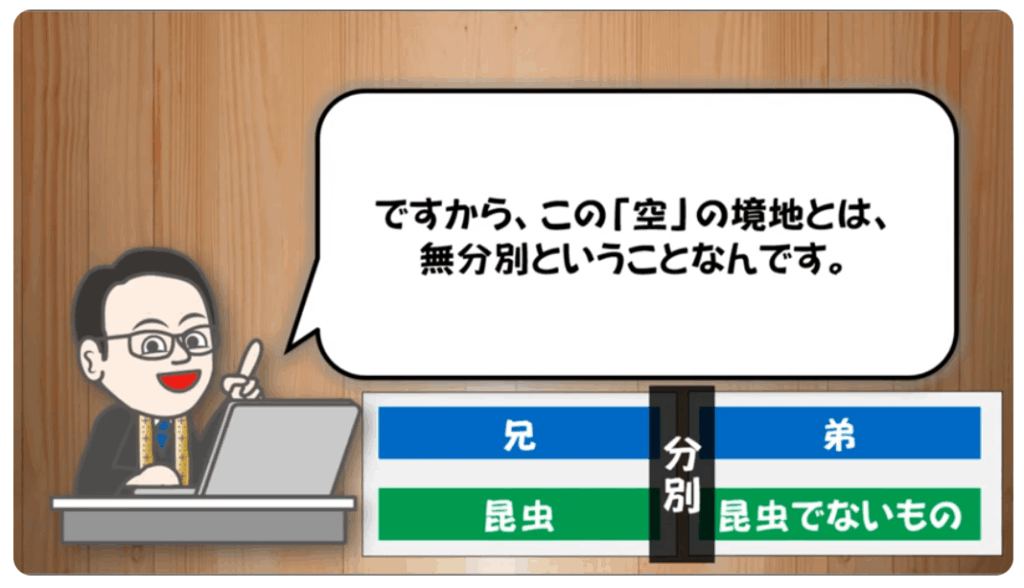

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

<参考情報>

■『中論』は

・空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

出典:サブタイトル/NN2-1.『中論』:『空の考察』~空と無自性/縁起(=相互依存)それ自体に否定を内蔵した概念~(龍樹:中村元著より転記)

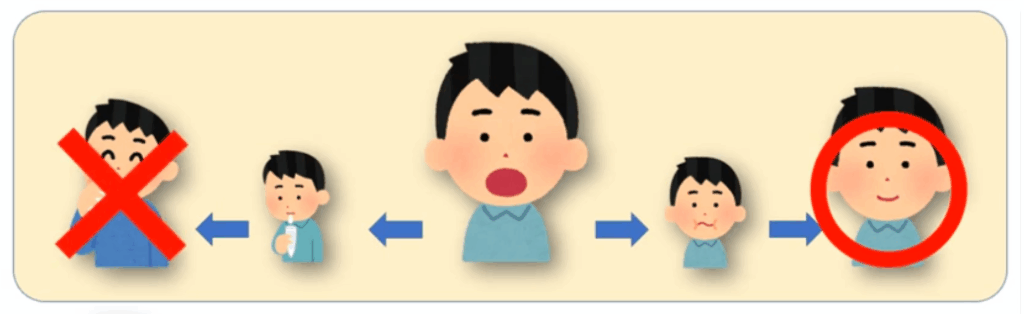

■自性 vs 無自性

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

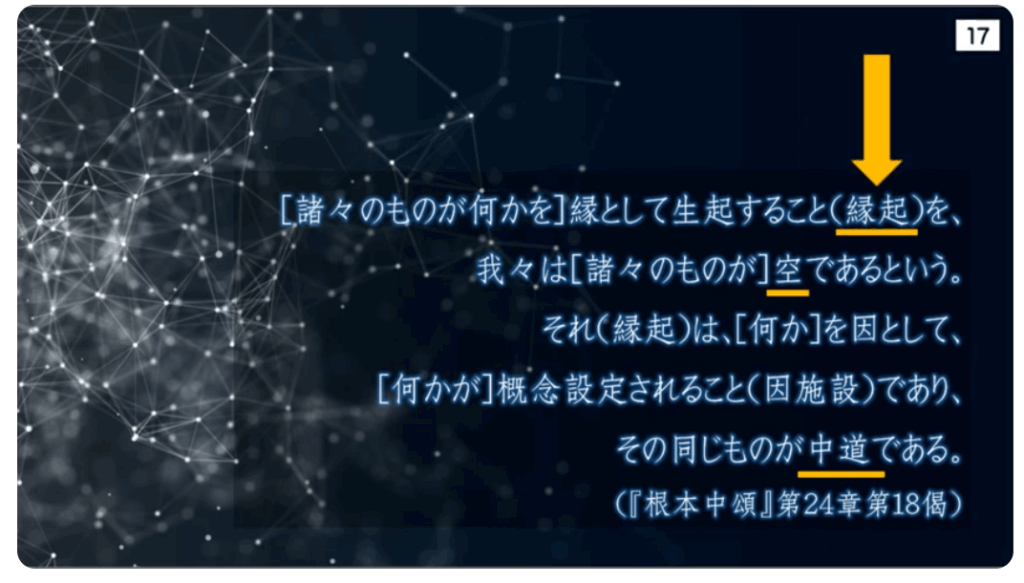

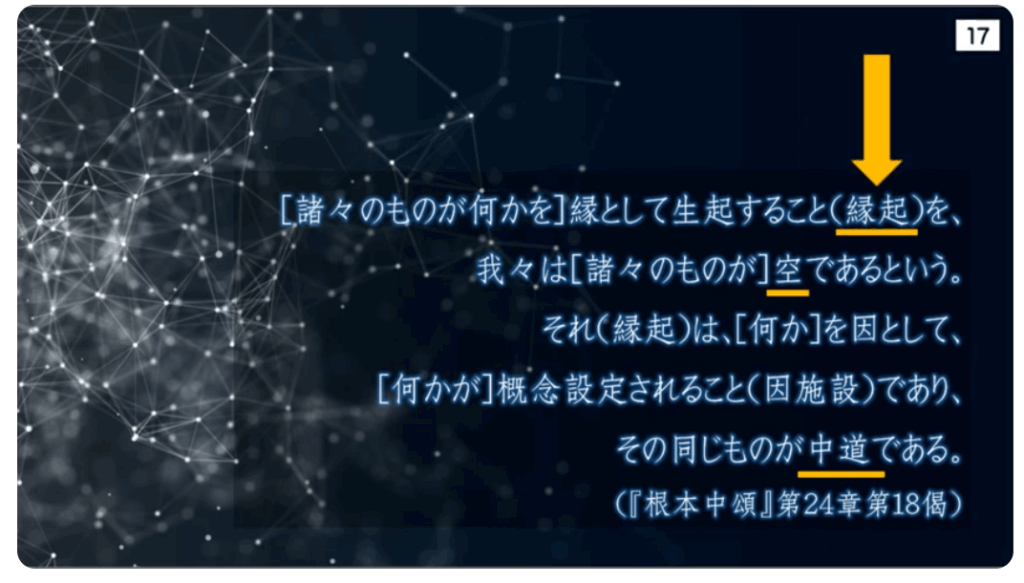

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

【一例】

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

⇒物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

■善・悪を超えた悟りの境地

・相依存の否定

・継時的な因果関係

⇒言葉(名付け)からの開放(執着を離れる)

⇒無分別

↓

■釈尊の悟り=中道

・両極を排する中道

⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない

⇒「空の教え」こそが

⇒釈尊の真意である中道

◆縁起による「空の教え」=中道における「空の教え」

・縁起=中道

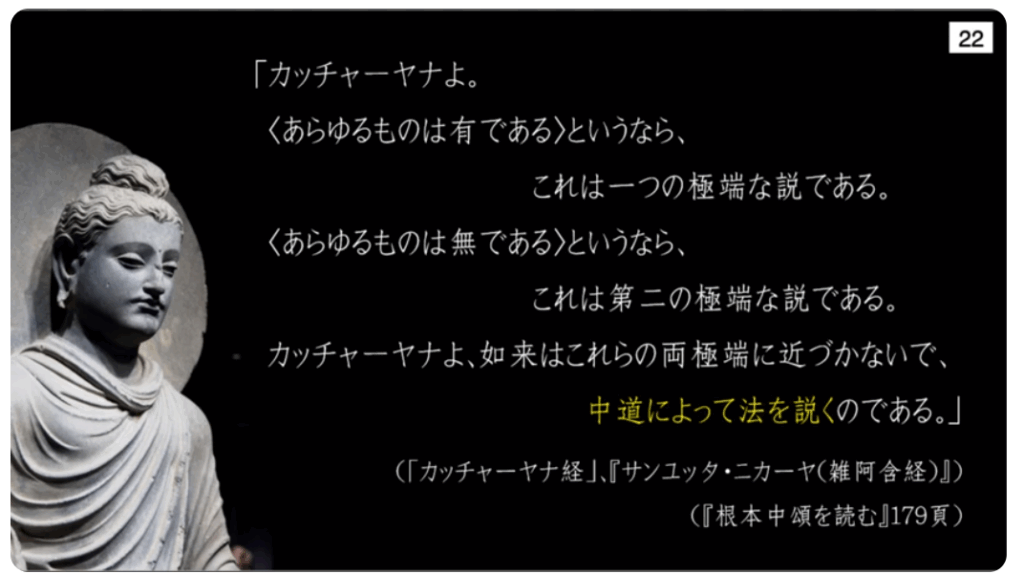

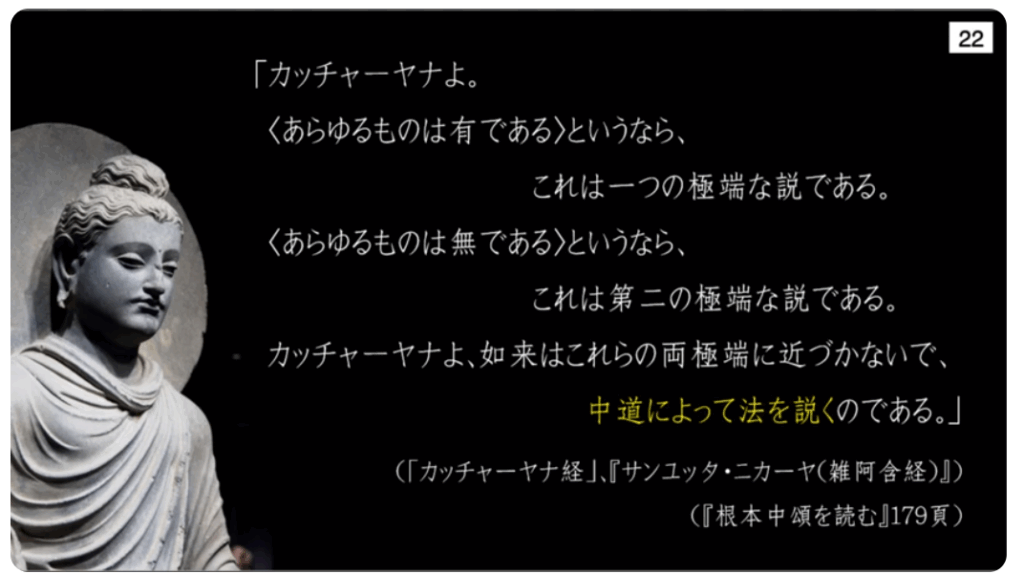

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

■空が根底にあるので

・釈尊は中道を説いた

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学

■(8)NotebookLMに『ブッダの教えである「中道」と中論の縁起が示す中道=空=無自性の関係を論理的に詳しく教えて』と依頼

ブッダの教えである「中道」と、『中論』における「縁起」「空」「無自性」の関係性について、論理的に詳しくご説明します。

——————————————————————————–

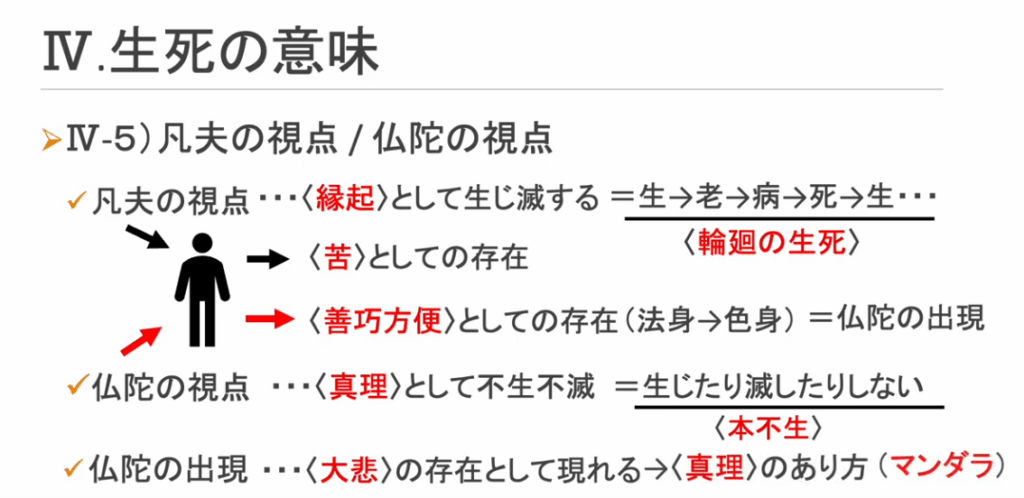

『中論』は、ブッダの教えである「中道」を、「縁起」を「相互依存」と捉え、それがゆえに「無自性」であり、「空」であるという形で深く論証しています。この三つの概念は、『中論』において本質的に一体のものとして理解されます。

1. 『中論』における「縁起」(Pratītyasamutpāda)の真義

まず、『中論』における**「縁起」**の理解から始めます。

• 伝統的な翻訳や解釈では、「縁起」は「因と縁とによって生じること」、すなわち「原因によって生み出されること」と理解されることがありました。クマーラジーヴァの訳語「因縁」や「衆因縁生法」なども、この意味合いで捉えられがちでした。

• しかし、『中論』は、単純に「因と縁によって生じる」という説を強く攻撃し、排斥しています。例えば、第一章(観因縁品)や第二十章(観因果品)では、諸法が因と縁によって生じるという見解が徹底的に論破されています。

• これは、『中論』が**「縁によって生ぜられたもの」(pratyayasamutpanna)と「縁起したもの」(pratītyasamutpanna)を厳密に区別している**ためです。例えば、『中論』第十七章では「業は縁によって生ぜられたものではない」とされますが、同時に『中論』全体としては「ありとあらゆるものは縁起せるもの(pratītyasamutpanna)である」とされます。

• 『中論』の縁起は、「縁りて」(pratītya)という前半部分を、諸法が「原因によって」生じるという意味には解釈していません。中観派によれば、この「縁りて」は「縁を得て」という説一切有部の意味合いとは異なり、**「論理的な依存関係」**を意味します。

したがって、『中論』における「縁起」の真の意味は、単純な時間的・因果的な生成関係ではなく、**「相互依存」(idampraṭyayātā)**であると主張されています。

2. 「相互依存」(相依性)の詳細

『中論』が主張する「縁起」の核心は、**諸法が互いに関わり合い、支え合って存在しているという「相互依存性」**です。

• 例えば、行為と行為主体は、どちらか一方が独立して存在するのではなく、互いに依り合って成立しているとされます。チャンドラキールティの註釈では、「陽炎のような世俗の事物も、相互依存性のみを承認することによって成立する」と明言されています。

• 小乗仏教の諸派が時間的な生起関係と解釈した「これがあるとき、かれがある。これが生じるから、かれが生じる」(此有故彼有、此生故彼生)という句も、中観派では「あたかも短に対して長があるがごとし」と説明され、**「法と法との論理的相関関係」**を意味するものとされます。長と短は互いに依り合って成立しており、独立した「長というもの」「短というもの」があるとは考えません。

• この相互依存の思想は、多様な例で説明されます。

◦ 浄と不浄:浄は不浄に依って浄であり、不浄は浄に依って不浄であるため、両者は独立して存在しえない。

◦ 父と子:自然的な存在としての父子が一方的に生み出す関係であるのに対し、「ありかた」としての父と子は、子が生まれることによって父が父となり、父がいることによって子も子であると言えるという、互いの存在によって規定される関係を示します。

◦ その他、彼岸と此岸、種子と芽、灯と闇、認識方法と認識対象なども、**互いに関連し合う相関概念(pratidvandvin)**として説明されます。

• 『中論』が頻繁に用いる論法、例えば「特質が成立しないから、特質づけられるものも存在しえない」という形式も、この相互依存の立場から理解されるべきです。あるものが成立しないとき、それと相互に依存する別のものも成立しない、という論理は、形式論理学的には不正確に見えても、諸法が相互に依存しているという前提に立つならば、決して誤謬ではないと説明されます。

3. 「無自性」と「空」への展開

諸法が**「相互依存」しているという認識は、それらが「無自性」**であるという結論に直結します。

• 「相互依存」を承認するならば、諸法が「自性上の成立」(svabhāviki siddhi)を持つことはありません。自性(svabhāva)とは、他のものに依らず、独立してそれ自体として存在する本質のことです。相互に依存しているならば、独立した自性を持つことはできません。

• 説一切有部などの初期仏教の学派は、無為法(縁起しない、変化しない法)を独立した実在であると認め、自性を持つものとしました。しかし、『中論』は、有為法(縁起し、変化する法)が成立しないならば、無為法も成立しえないと主張します。これは、有為法も無為法も、共に自性を持たず(無自性)、相互依存の関係において成立しているということを意味します。

• そして、この「無自性」の究極的な帰結が**「空」**です。『中論』は、「何であろうと縁起せざる法は存在しないから、いかなる不空なる法も存在しない。」と明言します。チャンドラキールティも同様に「縁起せざる法は存在しない」と述べています。

• これは、一切の現象が、縁起しているがゆえに、自性を持たず「空」であるということを意味します。この「空」は、単なる「無」や「虚無」ではなく、諸法が独立した実体を持たず、相互依存の関係性の中で存在しているというあり方を指します。

• この思想は、涅槃や仏さえもが「因縁に属し」、実定的な自性を持たないと説かれる点にまで徹底されます。『中論』の主要な目的は、「一切仏法皆是因縁義(一切の仏法はみな因縁の義である)」を明らかにすることにありました。この「縁起=空」という思想は、有為法と無為法の両方にわたり、後世の中国華厳宗の「法界縁起」思想と非常に類似していることが指摘されています。

4. 「中道」としての「縁起=空=無自性」

ブッダの教えである「中道」とは、極端な見解を避けることです。『中論』は、上記の「縁起=空=無自性」の理解を通じて、この中道を具体的に示します。

• 『中論』が提示する「縁起=空=無自性」は、以下の二つの極端な見解を否定します。

1. 常住論(じょうじゅうろん): 「諸法は自性を持つ(実体がある)ので、不変・永続的に存在する」という見解。『中論』は、諸法が相互依存しているがゆえに自性を持たないことを論証し、この見解を排斥します。もし自性があれば、それは依存することなく独立して存在することになるからです。

2. 断滅論(だんめつろん): 「諸法は全く存在しない、あるいは完全に消滅してしまう」という虚無論的な見解。『中論』は、「空」を単なる「無」とはせず、諸法が「縁起しているがゆえに空である」とします。つまり、諸法は独立した自性こそ持たないものの、相互依存の関係性の中で**「存在している」**のです。その存在の仕方が「空」である、ということです。

したがって、『中論』における**「中道」とは、諸法が「縁起」しているがゆえに「無自性」であり、それゆえに「空」**であるという真理を悟ることです。これは、絶対的な実体の存在を認める「常住論」と、一切の存在を否定する「断滅論」という二つの極端な見解を超越した、諸法のありのままの姿を捉える道なのです。

まとめると、ブッダの「中道」は、『中論』において、徹底した論理的分析を通じて、諸法が相互に依存し(縁起)、それゆえに固有の実体を持たず(無自性)、結果として空であるという教えとして、その深遠な意義が明らかにされています。

<参考情報>

■仏教(釈尊)は

・あらゆるものに実体は無いとする

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

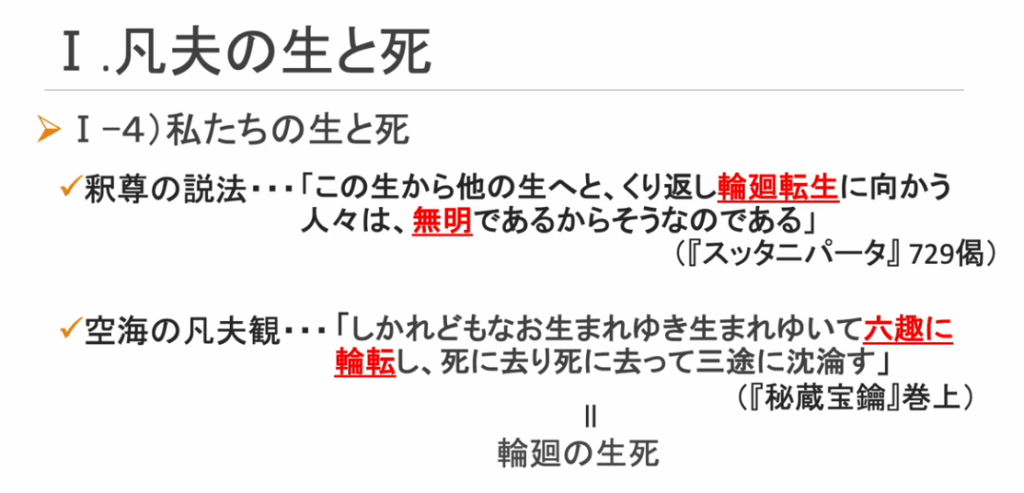

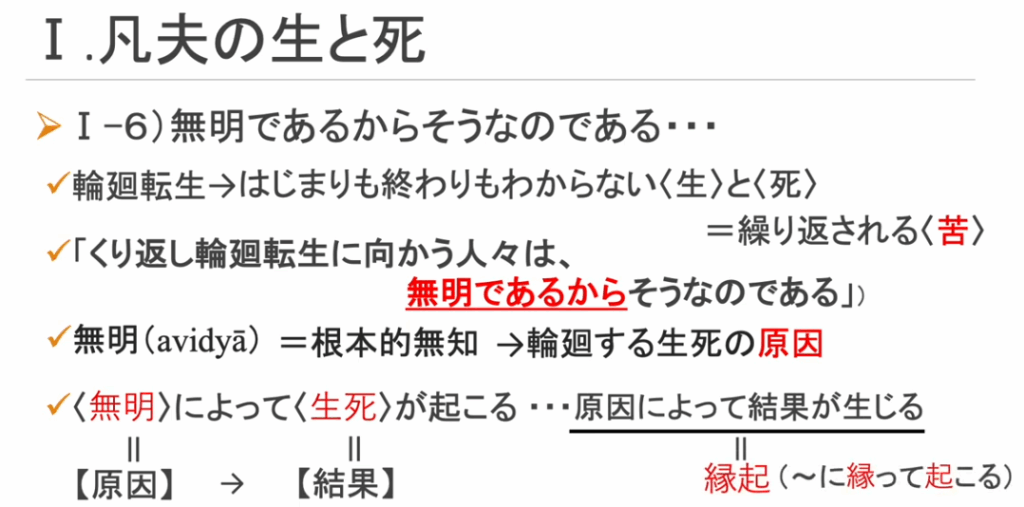

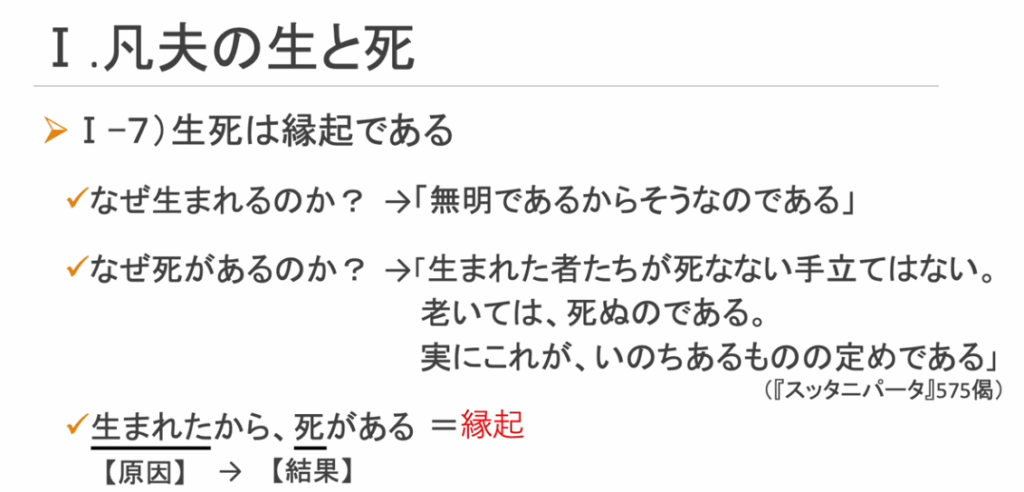

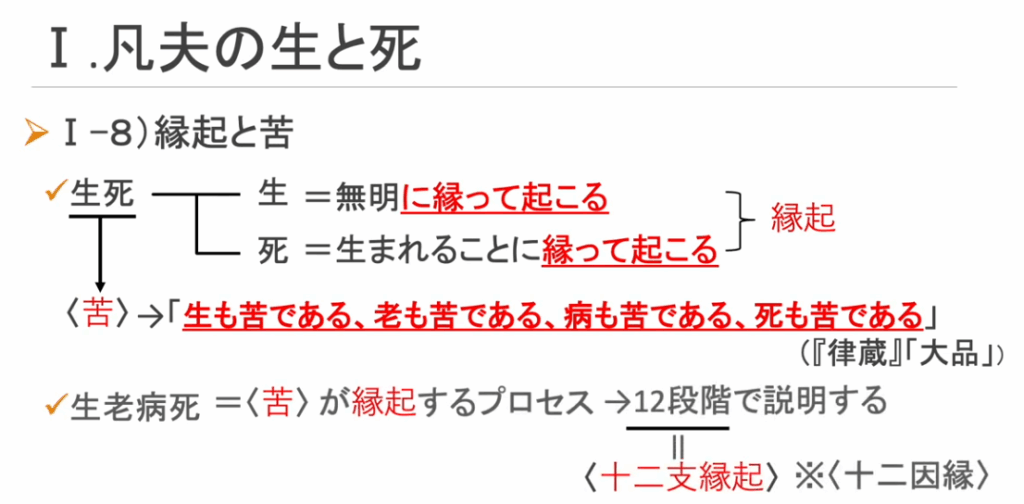

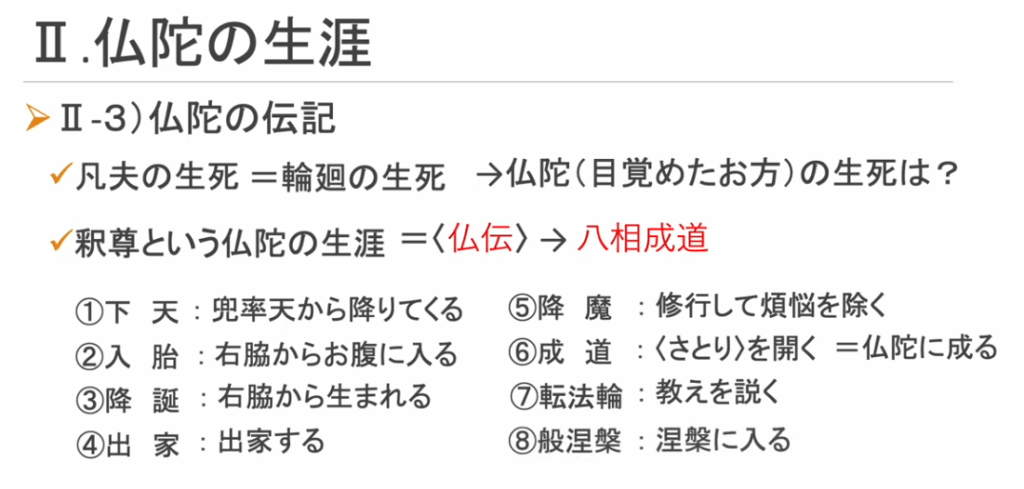

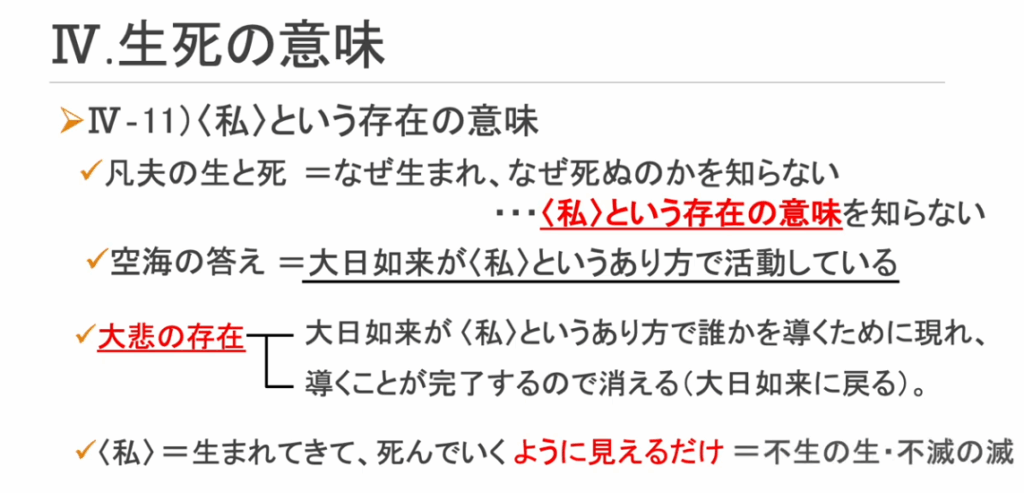

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)