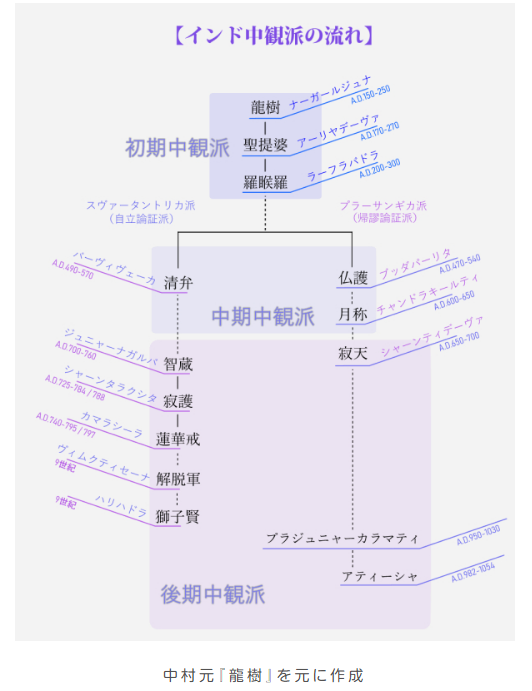

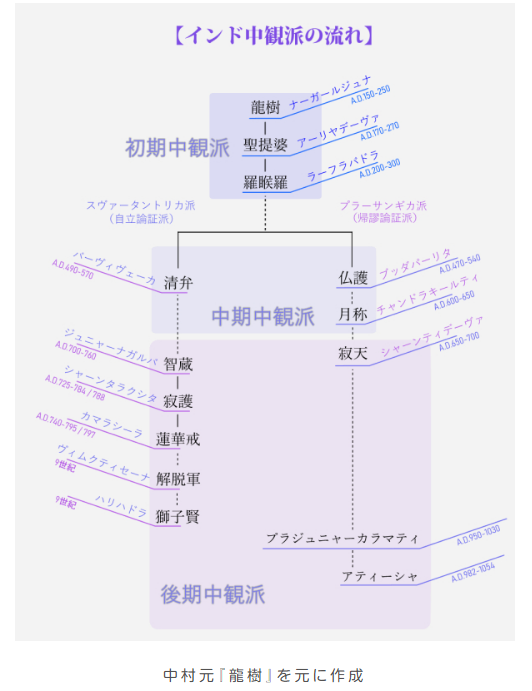

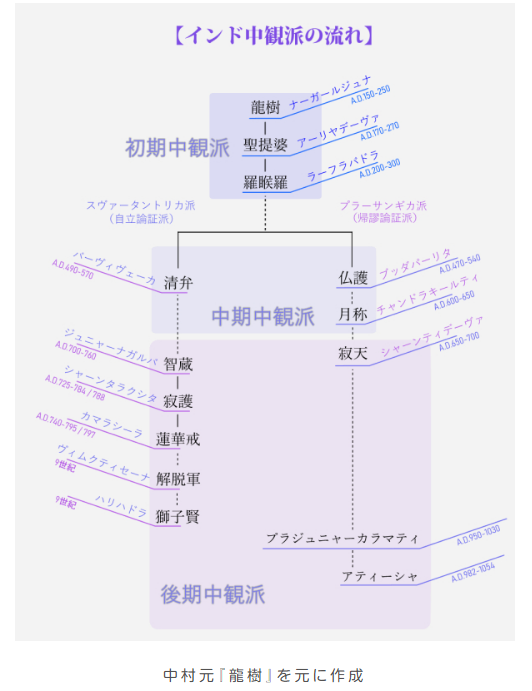

■中観派の流れ

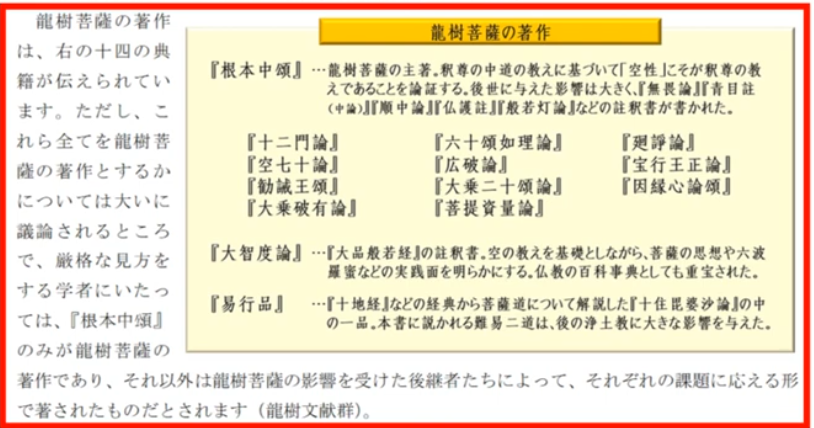

・ナーガールジュナは『般若経』に説かれている空の思想にもとづいて、思想を体系化した。

⇒その派は空観(くうがん)、中観(ちゅうがん)などとよばれ、

⇒ナーガールジュナは中観派の祖であるといわれる。

⇒この学派の基本は『中論』である。

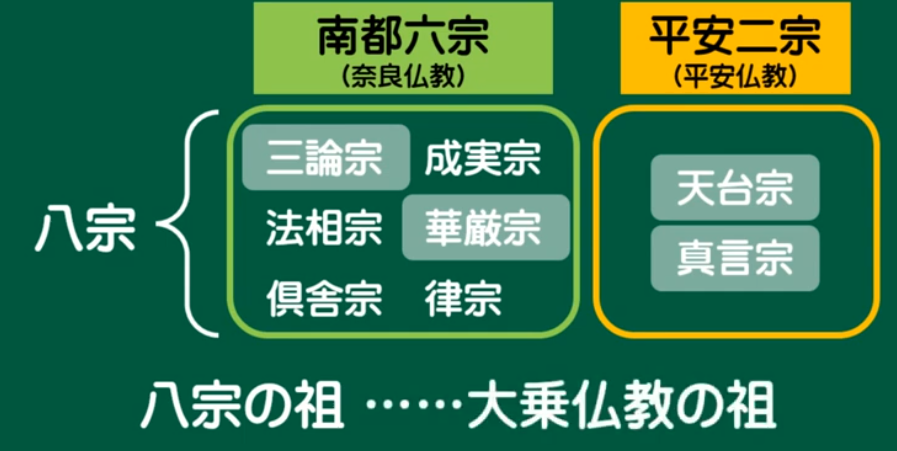

⇒またナーガールジュナは八宗(はつしゅう)の祖とも称せられる。

⇒それはかれが後世大乗仏教の多数の流れに対して、多かれ少なかれ影響を残しているからである。

⇒かれの後世の影響を細部にわたって組織的にここに述べることは不可能である。

⇒以下、まず中観派の流れについて簡単に概説しよう。

<参考情報>

出典:https://hapbooks.com/post/%E9%BE%8D%E6%A8%B9%E3%81%A8%E4%B8%AD%E8%A6%B3%E6%B4%BE/

<参考情報>

・龍樹を大事にしている宗派

⇒三論宗、華厳宗、天台宗、真言宗

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

・ナーガールジュナの弟子としては

⇒アーリャデーヴァ(提婆:だいば、170-270年ころ)が挙げられる。

⇒かれは『中論』にもとづく中観派の思想を、

⇒サーンキヤ学派などの諸学派に対する批判を通じて述べたものである『百論』を著した。

⇒現在ではこの漢訳のみが存する。

⇒また『四百論』はアーリャデーヴァの主著で、一六章から成っている。

⇒内容は主として他学派に対する批判を基本とするもので、唯識派の思想とも関連をも持つ。

⇒漢訳、チベット訳があり、サンスクリットの断片も発見された。

⇒このほかに『百字論』にはじまるいくつかの論書がアーリャデーヴァの著作とされるが、それについては問題が残る。

・またアーリャデーヴァの後継者としてラーフラバドラ(羅睺羅:らごら、200-300年ころ)がある(なお、一部にはラーフラバドラをナーガールジュナの師であるとする説もある)。

⇒かれについての伝記は不明であるが、般若波羅蜜や『法華経』をほめたたえた詩編がかれの著作であったといわれている。

⇒しかし実際には、アーリャデーヴァののちにはこの系統は一時沈滞したとみられる。

・ふたたび中観派が活発となるのは五世紀のころになってからである。

⇒すなわちこのころにブッダバーリタ(仏護:ぶっご、470-540年ころ)という人が現れた。

⇒かれは『中論』に対して註釈を著した。

⇒これはチベット訳にのみ存するものである。

⇒かれの立場およびその系統の人びとはプラーサンギカ派と称せられる。

⇒この派の祖がブッダバーリタであると考えられ、その立場はかれの著した註釈の中に表明されている。

⇒その基本は、

⇒どのような主張であれ、それはかならず誤謬(プラサンガ)帰着するとし、

⇒徹底的な誤謬の指摘を通じて、存在の空であることを相手にさとらせようとすることである。

⇒したがって、この派では、この派自体の主張は持たない。

⇒そしてこの傾向は、すでにナーガールジュナのうちに存したと考えられる。(プラサンガの論法については、詳しくは129ページ以下を参照)

・こうしたブッダバーリタ(仏護)の立場はまたバーヴァヴィヴェーカ(またはバヴィヤ、清弁:しょうべん、490-570年ころ)によって批判された。

⇒バーヴァヴィヴェーカ(清弁)の考えるところでは、

⇒空なることは日常経験的な領域においては独立の推論(スヴァタントラ)、独立の論証式によって表明できるとした(しかし真の意味の空は論証を超えたものだと理解していた)。

⇒こうしたかれの立場、およびかれの系統に属する人びとをスヴァータントリカ派と称する。

⇒バーヴァヴィヴェーカ(清弁)の著作としては『中論』の註釈である『般若灯論釈』があり、また『中観心論頌(ちゅうがんしんろんじゅ)』とこれに対する自身による註『中観心論註思択焰(しちゃくえん)』、さらに『大乗掌珍論(だいじょうしょうちんろん)』がある。

⇒『般若灯論釈』については漢訳とチベット訳が存する。また、『中観心論頌』にはサンスクリット原典の存在が知られるとともにチベット訳がが存する。

⇒また『中観心論註思択焰』はチベット訳が存し、『大乗掌珍論』は漢訳が存する。なおその他いくつかの文献がバーヴァヴィヴェーカ(清弁)の作とされるが問題が多い。

・プラーサンギカ派(ブッダバーリタ:仏護の系統)にはチャンドラキールティ(月称:げっしょ、600-650年ころ)が現われた。

⇒かれは『中論』に対して註釈『プラサンナバダー』を著して、

⇒ブッダバーリタ(仏護)の立場に立ってバーヴァヴィヴェーカ(清弁)を批判した。

⇒この註は『中論』に対する註のうちで唯一の現存するサンスクリット註である。

⇒また、かれは『中論への入門』を著したが、これはチベット訳のみ存在する。

⇒さらにいくつかのものがチャンドラキールティの著としてチベット訳に残っている。

・その後、時代を経て現れたシャーンティデーヴァ(寂天:じゃくてん、650-700年ころ)も、この派に含められることがある。

⇒かれは有名な『さとりの行いへの入門』を著した。

⇒この書は、大乗仏教の求道者にとって奉仕の精神がいかに重要かを詠じた。一種の抒情詩である。

⇒このほか、経典の多くを引用し、これに語らせる形で六波羅蜜(布施・自戒・忍辱(にんにく)・精進・禅定・智慧)の重要性を説いた『学道の集成』、そしてこれと深い関係のある『諸経文の集成』がその著作である。

⇒なお、『さとりの行いへの入門』には、十世紀から十一世紀にかけて現れたプラジニャーカラマティが註釈(パンジカー)を著した。

⇒またチベット仏教を復興したアンティーシャ(920-1054年)もこの派に属すると考える場合もある。

⇒尚、プラーサンギカ派(ブッダバーリタ:仏護の系統)はとくにチベット仏教において重要視されている。

・一方、バーヴァヴィヴェーカ(清弁)の系統であるスヴァータントリカ派には、

⇒シャーンタラクシタ(寂護、725-784/788年ころ)やその弟子であるカマシーラ(蓮華戒、740-795/797年ころ)(両者はチベットに仏教を導入した)を加えることもある。

⇒前者には『真理綱要』や『中観荘厳論』があり、後者には『修習次第』がある。

⇒さらに、ヨーガーチャーラ派の祖マイトレーヤ(弥勒、270-350年ころ)の著作である『現観荘厳論』を『般若経』(『大品般若(だいぼんはんにゃ)』によって註釈したヴィムクティセーナ(解脱軍、九世紀)、これよりも少し遅く、同じく『現観荘厳論』を『八千頌般若(はっせんじゅはんにゃ)』によって註釈したハリバドラ(獅子賢、九世紀)その他をさらにこの派に含めることもある。

<参考情報>

■チベット

■ソンツェンガンポ王(581年~649年)

・チベットは山国で交通も不便で、言語もいろいろと違ってたいへなことであったが、全チベットを統一した。

⇒この場合に仏教が積極的な基礎を提供したのである。

※最近の研究によると

同王が仏教をとり入れたのではなく、実際の導入者は少し遅れて出たティデックツェン王(704年~754年)であり、

その妃の金城公主(きんじょうこうしゅう:シナ人であるが)が仏教移入を勧めたといわれ、中央チベットに五つの寺が建立された。

そのときに積極的なアドバイスを行い指導したのが金和尚(法名は無相)である。かれは新羅の王子であった。かれは中国の奥地四川省の成都にいて、そこからチベットに入り指導した。

このことから当時、唐を中心にして朝鮮半島から中国、さらに奥地を通ってチベットに至るまでの一つの大きな精神の動きがあったことがわかる。

サムイェー寺

※チベット仏教における位置づけ

チベット仏教では、チベットの国土に住む衆生は「観音菩薩の所化」と位置づけられ、チベット仏教の四大宗派に数えられるゲルグ派の高位の化身ラマで、民間の信仰を集めているダライ・ラマは、観音菩薩(千手千眼十一面観音)の化身とされている。居城であるラサのポタラ宮の名は、観音の浄土である、ポータラカ(Potalaka、補陀落)に因む。チベットでは、観音菩薩はチェンレジー(spyan ras gzigs)として知られるが、これは「観自在」を意味する「spyan ras gzigs dbang phyug」を省略したものである。(Wikipedia)

注)現在のチベット仏教の特徴

- 顕教と密教の併修:チベット仏教は、顕教(大乗仏教の教え)と密教(タントラ)の両方を重視する。これにより理論と実践の両面から仏教を学べ、修行することができる。

- ラマ制度:チベット仏教では、ラマ(師僧)を非常に重要視する。特に、ダライ・ラマやパンチェン・ラマなどの高位のラマは、宗教的指導者として尊敬されている。

- 輪廻転生の教え:チベット仏教では、輪廻転生の考え方が重要。人々は業(カルマ)によって次の生を決定されると信じられており、修行を通じて解脱を目指す。

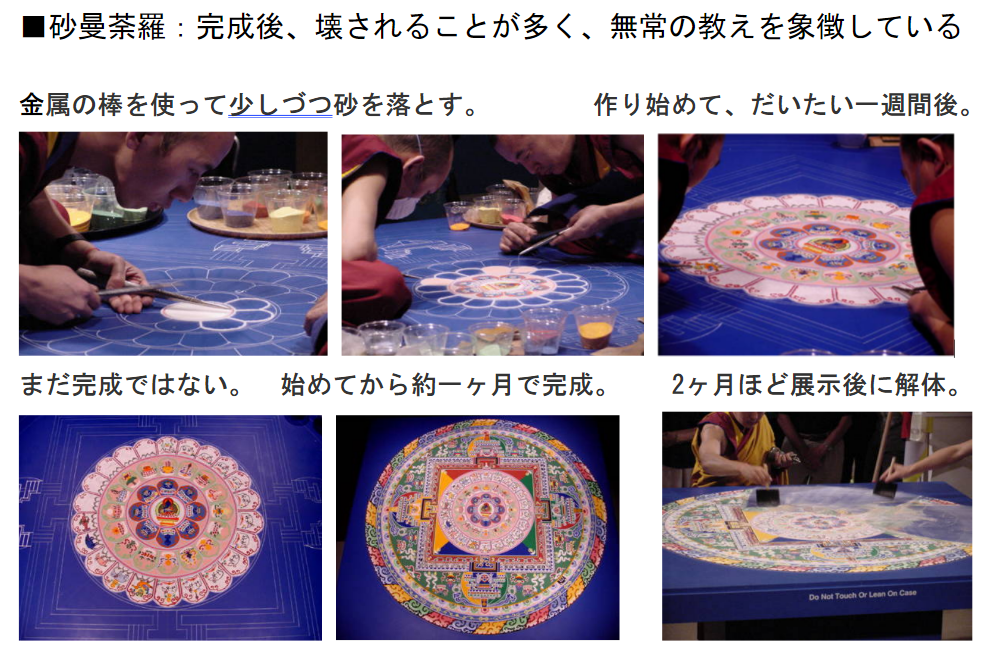

- 曼荼羅と儀式:チベット仏教では、曼荼羅や儀式が重要な役割を果たす。これらの修行の一環として行われ、視覚的にも精神的にも深い意味を持っている。

これらの特徴が、チベット仏教を他の仏教と区別する要素となっている。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~②普遍的国家への建設と十七条憲法~中村元著より転記

■中国・日本で

・ナーガールジュナの思想の流れは中国にも伝えられた。

⇒それは、クマーラジーヴァ(鳩摩羅什)の翻訳によるナーガールジュナの著作『中論』『十二門論』およびアーリヤデーヴァの『百論』にもとづく宗派として成立した。

⇒それは三論宗とよばれる。

⇒この派の大成者は嘉祥大師吉蔵(かじょうだいしきちぞう:549-623年)である。

⇒かれは安息(パルチア)出身の人であったが、

⇒『華厳経』と『法華経』の思想をふまえつつ、

⇒中国思想の地盤の上にユニークな思想を展開した。

⇒しかし唐の中盤ころ(766年ー826年)までにはその力は衰えた。

・日本にはナーガールジュナの伝統は、

⇒やはり三論宗として伝来した。

⇒それは高句麗出身で、吉蔵の弟子であった慧灌(えかん)が625年(推古三三)年に来日して伝えたものである。

⇒かれは元興寺(げんごうじ)において三論宗をひろめた。

⇒その弟子には福亮(ふくりょう)や智蔵などがいたが、

⇒平安時代の末(平安時代後期は、白河上皇が院政を始めた応徳3年(1086)から、源頼朝が鎌倉幕府を開いた建久3年(1192)までの約 150 年間)には密教と融合しておとろえてしまった。

⇒なお、中国において成立した、以上の三論の上に『大智度論』を加えて教理の基本とした四論宗ーころはのちに三論宗に融合してしまったーも同様の流れに属するものである。

・また『中論』や『大智度論』などをもとにして、

⇒空・仮・中の三諦円融、一心三観にはじまる教理をもつ天台宗ー智顗(ちぎ)によって大成されたーも

⇒ナーガールジュナの思想にもとづくといよう。

・またナーガールジュナの著した『十住毘婆沙論』の浄土教関連の部分は、

⇒後世の浄土教の重要なささえとなり、

⇒またさらに密教も『華厳経』などの影響を受けているが、

⇒ナーガールジュナの思想の延長の上に位置づけることもできよう。

⇒このように、ナーガールジュナが後世に与えた影響はきわめて大きいものがあった。

<参考情報>

■空観思想(=中道:龍樹/ナーガールジュナ)を基盤にして

『天台思想』

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

<参考情報:Google chrome AI回答>

三諦(さんだい)

天台宗で説かれる「空諦(くうたい)」、「仮諦(けたい)」、「中諦(ちゅうたい)」の三つの真理を指します。

- 空諦:一切のものは実体がない、空であるという真理です。

- 仮諦:一切のものは、因縁によって仮に存在しているという真理です。

- 中諦:空でもなく、仮(有)でもない、空と仮を共に受け入れる中道の実相を示す真理です。

天台宗では、これらの三つの真理はそれぞれ別々に存在するのではなく、互いに融け合い、一念の中に全てが顕現している「円融三諦(えんゆうさんだい)」として説かれます。

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~

<参考情報>

■空海の仏教総合学 その8 第七章 大乗の論理学を問う

出典:https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/nagasawa/new-52.html エンサイクロメディア空海/空海論遊/長澤弘隆のページ

一、覚心不生住心(かくしんふしょうじゅうしん)

大乗のレベルの二番目、「出世間心」の第四段階で、具には中国・日本の三論宗、インドでは中観(ちゅうがん)派の中観思想である。

インドの初期大乗仏教を代表する論師の龍樹(りゅうじゅ、ナーガールジュナ)は、釈尊の「此あるが故に彼あり、此滅するが故に彼滅す」という縁起観(「此縁性(しえんしょう)縁起」)を敷衍し、「此」と「彼」を「生」と「滅」に、あるいは「常見」と「断見」に、あるいはまた「同一」と「別異」や、「来る」と「去る」にと、対立的な二項の概念に置き換えた。

そして、その対立的な二項は「片方がなければ別な片方もない」互いに依存する「相依相待(そうえそうたい)」の関係にあって、片方だけで自ら実在するものではないとした(「相依性(そうえしょう)縁起」)。

龍樹によれば、いかなる存在や事象もこの「相依性縁起」生のものであるから、それ自体で自ら生滅をしない「無自性」であり、対立的な二項に執著せず、二項のどちらでもない真ん中(中・中道)をとることが大乗の「空」の立場である。

唯識は、瞑想中に生じる認識世界での認識するもの(識)と認識されるもの(対象)の二項がともに自ら在る個体的な実在ではなく、「無自性」であって執著するべきではないと主張するが、龍樹は論理学的な方法で対立的な二項のどちらにも執著すべきでないことを明かした。

これは、小乗の「説一切有部」などが「諸法」を「実有」とし、「此れあるが故に彼あり、此れ滅するが故に彼滅す」の縁起観を実在論で固定化することへの批判であった。

「覚心不生住心(かくしんふしょうじゅうしん)」とは、唯識でも「依他起性」を言うように、いかなる存在や事象も生滅をくり返しているが、それは「此あるが故に彼あり、此滅するが故に彼滅す」で、「此」「彼」の対立的二項の相依相待の関係で生滅していて、存在や事象自らが独自に生滅しているのではない(「本不生」)、そのことを深く覚るのがこの心位である、という意味である。

二、中観思想の要諦

(一)中観派が所依とする三つの論書

中観派が所依とする論書に、中観思想のもとになった龍樹の『中論』(厳密には『根本中頌』)と『十二門論』、そして龍樹の弟子提婆(だいば、デーヴァ)の『百論』がある。これらを三論と言い、中国・日本ではインドの中観派を三論宗と言った。

(二)「八不(はっぷ)中道」

『中論』に説かれる中観思想で、具には「不生不滅」・「不常不断」・「不一不異」・「不来不去(ふこ)」で、いかなる存在や事象も「相依相待」の「相依性縁起」によって生滅するもので、みな「無自性」・「空」であるから、

①「自ら生じるのでもなく(不生)」(生滅の否定)

②「自ら滅するのでもなく(不滅)」(生滅の否定)

③「常住不滅なもの(「我」(アートマン))があるわけでもなく(不常)」(「常見」の否定)

④「滅すれば二度と生じないのでもなく(不断)」(「断見」の否定)

⑤「主体とその主体のはたらきは同一でもなく(不一)」(主体とそのはたらきの否定)

⑥「主体とその主体のはたらきは別異でもなく(不異)」(主体とそのはたらきの否定)

⑦「来るのでもなく(不来)」(運動・移動の否定)

⑧「去るのでもない(不去)」(運動・移動の否定)

のである。

この対立的な二項の両項を否定し真ん中を採る論理は、例えば「浄」と「不浄」、「長」と「短」、「業(ごう、カルマ)」と「作者」(宿業をつくる者)などによってのちに言及される。

(三)「空・仮(げ)・中」

これも『中論』に説かれる中観思想で、すなわち、「八不中道」でもわかるように、いかなる存在や事象は「相依相待」の関係で成り立っていて、どちらかがなければあり得ない「無自性」・「空」であり、存在や事象の名称はただ世俗のコトバで「仮の名(仮名)」・「仮に設定されたもの(「仮設(けせつ)」)」に過ぎず、とらわれるべきではない。

また、対立的な二項のどちらかに偏すれば、それは「我見」であり、「虚妄(こもう)分別」(二項対立で見ること)であり、「戯論(けろん)」(真実をとらえていない見解)となる。だから、二項のどちらにも偏せず中道・中観をとるべきである。相対関係で成り立っている存在や事象はすべて「空」であり、「仮(設)」であり、「中」である。これを「空・仮・中」と言うのである。

この「空・仮・中」を、「三諦(さんたい)」(三つの真理)と言って特別重視したのが天台であった。

中国天台の開祖とされる慧文(えもん、慧聞)は、龍樹の「中観」思想を拠り所にして禅を修め、「空・仮・中」を観想して「次第三観」・「隔歴(きゃくりゃく)三諦」と「円融(えんゆう)三諦」・「一心三観(いっしんさんがん)」を説いたが、従来これは「空・仮・中」の誤解だとする見方がある。

すなわち『中論』は、あらゆる存在や事象が「無自性」であることを「空・仮・中」の三の面から一元的に説いたのだが、慧文は「空・仮・中」をそれぞれ「空諦」・「仮諦」・「中諦」と分解して「三諦」とし、「空諦」を観想して「見思惑(けんじわく)」を断じ、「仮諦」を観想して「塵沙惑(じんじゃわく)」を断じ、「空諦」と「仮諦」を対立二項としてその真ん中の「中諦」を観想し、「無明惑(むみょうわく)」を断じ中道を達観するのである(「次第三観」・「隔歴三諦」)。

それに対し、「三諦」を同時に観想し(「一心三観(いっしんさんがん)」)、それぞれが互いに相入し合い円融であると達観するのを「円融三諦」とした。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~

<参考情報>

ヒンドゥ哲学から仏教が出てきて発展していったインド仏教思想の前半史は、おおざっぱに3段階が設定できる。第Ⅰ期はブッダから1世紀くらいまで、第Ⅱ期が1世紀から600年くらいまで、第Ⅲ期インド大乗仏教の消滅までである。

このうち第Ⅰ期の前期のアショーカ王までの時代を、ふつう「原始仏教」といい、後期の大乗仏教成立までは「部派仏教」という。原始仏教での特徴は、ヴェーダの権威を認めなかったことにある。したがってブッダは、ブラフマン(梵)もアートマン(我)も否定した。だからブッダの弟子たちは、この考え方を前提に三蔵(経・律・論)をつくっていった。

それが後期の部派仏教では、宇宙原理としてのブラフマンについてはあいかわらず認めなかったのだが、小さな多数のブラフマンを認めようとした。いわば個我宇宙のようなものを認めた。これがその後に小乗仏教になる。自我を含んだ認識仏教だ。しかし、いくつもの多数の個我宇宙というのは、へたをすると言葉の数だけの個我宇宙になりかねない。

そこで、これを痛烈に批判する仏教思想家があらわれた。それがナーガールジュナ(龍樹)である。ナーガールジュナに始まる空の思想を「中観」という。さらに続いてマイトレーヤ(弥勒)やヴァスバンドゥ(世親)が出て、「唯識」をおこした。唯識はどこかで個我宇宙とも絡んだが、中観はいっさいを空じた。

ナーガールジュナ登場以降、ヴァスバンドゥの出現までを、第Ⅱ期の大乗仏教時代という。25年前の『遊学』(存在と精神の系譜)では、このナーガールジュナとヴァスバンドゥにぼくはかなりの肩入れをしたものだった。

ナーガールジュナの中観思想は、「空」と「縁起」の思想を同時化したものである。これが独創的だった。

そもそも「空」は、サンスクリット語の形容詞「シューニヤ」と抽象名詞「シューニヤター」の合成的な訳語である。漢訳では「空性」(くうしょう)と訳されることも多い。

シューニヤは、厳密にいうと「あるもの(y)において、あるもの(x)が存在しない」という意味である。それゆえ「yはxに関して空である」とか「yにxが欠けている」「xがyにない」というふうに使われる。

こうして「空」とは、いったんは「xがyにない」ということでになる。

一方、「縁起」とは、「yはxに依っている」と言う意味をあらわしている。「xはyの原因にあたる」という意味をいう。ナーガールジュナはこれをさらに、「xはyに依り、yはxに因っている」というふうに相互同時にみたけれど、ともかくもそこにはなんらかの因果(因縁)関係がある。

さてそうだとすると、「空」と「縁起」はどのようにxとyの関係をあらわすことになるのだろうか。縁起しあっているxとyが、互いに空じあっているとはどういうことか。そのところ、ナーガールジュナの『中論』では次のような偈になっている。

(1)どのようなものであれ縁起なるものは、

(2)われわれはそれを空性とよび、

(3)それゆえそれは仮のもの(仮に言葉で述べたもの)で、

(4)だからそこには中なるものがある。

これではわかりにくいだろうから(ナーガールジュナの書き方は、ふつうの論理ではわからないようになっている。とくにテトラレンマとよばれる四句否定法を駆使していた)、ざっと結論をいうのなら、ナーガールジュナはxとyの空の在り方も、xとyの縁起の有り方も、実は言葉の過信を捨ててかからないかぎりは議論できないことを見抜いたのである。

すなわち、「空」を感じるにはその「空」をめぐる言葉を捨てながら進むしかなく、そのときなお、仮の言葉の意味を捨てながらも辛うじて残響しあう互いの「縁起」だけに注目すれば、本来の「空」を感じる境地になるだろうと説いたのだ。

これは、仏教思想において初めて言語の虚飾を払った哲学として特筆される試みで、中観とは「空の思想」であって、「言葉を空じる試み」であったわけである。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~