■中世の神秘思想

・大乗仏教の<空>の思想を理論づけた

⇒ナーガールジュナおよびその後の中観派(ちゅうがんは)の思想は、

⇒<世界思想史>を

⇒「古代思想」「普遍思想」「中世思想」「近代思想」の四段階ととらえたときに、

⇒<中世>に位置づけられる(わたくしのいう<世界思想史>については『中村元選集「決定版」別巻一『古代思想』三ページ以下を参照。またこの四段階の区分法については、同書四〇ページ以下を参照)。

⇒ここで<中世>というのは、

⇒ほぼ普遍的宗教の興起したのち、近代的思想の始まるまでの時期をいう。

⇒政治史的社会史的視点からみるならば、

⇒古代末期の「世界国家」または「普遍的国家」の消失から「近代国家」の出現に至るまでの中間の時期であるということができよう。

⇒西洋でいえば、ほぼキリスト教が興起し、ローマ帝国が崩壊し、教権の支配が確立し、のちに宗教改革が起こるまでの時期をいう。

⇒東洋諸国でも、年代的に多少のずれはあってもこういう意味での<中世>を限ることはできるであろう。

・中世において

⇒新たに形成された社会的基盤の上に宗教の権威が確立した。

⇒まず聖典が定められ、

⇒それが権威をもって後の時代に伝えられた。

⇒それが註解され説明されて、神学・教養学成立し、中世の主流となった。

⇒まず早くは、西洋ではアウグスチヌス(354-430年)、南アジアではブッダゴーサ(415-450年ころ)、北方仏教(大乗)ではヴァスバンドゥ(世親:320-400年ころ)がほぼ同時代である。

⇒この時代以後学派が成立した。

⇒インドではバラモン教の系統ではいわゆる六派哲学、仏教のほうでも諸哲学学派において根本の原典がつくられ、それらが後の学者によって解釈敷衍(ふえん)された。

⇒中国では後漢以後こういう傾向が現れて、鄭玄(じょうげん:127-200年)は儒学の典籍を註解し、王弼(おうひつ:226-249年)は老子をそれぞれ独自の立場で註解した。

・ところでこれに対立するものとして、

⇒西洋では否定神学とよばれるものが成立した。

⇒その顕著な現われはキリスト教神秘主義の源流であるディオニシウス・アレオパギタに帰せられる『ディオニシウス偽書』である。

⇒この書の著者は、

⇒神についての積極的言説から成る肯定神学が第一の道であるのに対して、

⇒それは、第二の道である高次の否定神学によって補われなばならず、

⇒それによって超本質的な光のうちに神秘的に沈潜し神と合する恍惚境にはいる第三の道が開けると主張した。

⇒この思想は中世の神秘家に深い影響を及ぼした。

⇒アジアにおいて、

⇒ちょうどそれに対応するものとして、

⇒われわれは空の理論を説いた大乗仏教の神秘家たちに眼をむけねばならない。

■<空>ー実体の否定

・大乗仏教、ことにナーガールジュナは、

⇒もろももろの事象が相互依存において成立しているという理論によって

⇒<空>の観念を理論的に基礎づけた。

⇒この実体を否定する<空>の思想に対して

⇒西洋では全面的な実体否定論はなかなか現われなかった。少なくとも一般化しなかった。

⇒アリストテレスの<実体>の観念が長年月にわたって支配していたのであるから。

⇒それは当然のことであろう。

⇒この点でラッセルの<実体>批判は注目すべきである。

⇒かれは西洋で長年月にわたって優勢であったアリストテレスの<実体>の観念を手厳しく批判している。

・「『実体』という概念は、

⇒真面目に考えれば、さまざまな難点から自由ではあり得ない概念である。

⇒実体とは、

⇒諸性質の主語となるもので、そのすべての性質から区別される何物かである、と考えられている。

⇒しかし諸性質をとり去ってみて、

⇒実体そのものを想像しょうと試みると、

⇒われわれはそこに何も残っていないことを見出すのである。

⇒この問題を別な方法で表現すれば、

⇒ある実体を他の実体から区別するものは何であるか、ということになる。

⇒それは、性質の相違ではないという。

⇒なぜなら実体の論理によれば、

⇒諸性質の相異ということは、当の諸実体の間に数的多岐性を前提していることになるからだ。

⇒したがって二つの実体は、それ自身どのようにも区別し得ることなしに、

⇒ただ単に二つでなければならないという。

⇒それではどのようにしてわれわれは、それらのものが二つであることを見出し得るのであろうか?

・実際には『実体』とは、

⇒さまざまな出来事を束にして集める便宜的方法に過ぎない。

⇒それは、その諸生起がひっかかっているはずの単なる空想上の吊りかぎに過ぎない。

⇒地球がよりかかるための象を必要としないように、

⇒それらの諸生起も実際には吊りかぎを必要としてはいない。

⇒地理的な地域という類似の事例にあっては(例えば)「フランス」というような語が単なる言語的便宜であり、その地域のさまざまな部分を超越して「フランス」と呼ばれるような事物は存在しない。

ということは誰にだって理解できるのである。

⇒同じことが、「スミス氏」にも当てはまる。それは、多数の出来事に対する一つの集合的な名称なのである。もしわれわれが、それ以上のものだと解釈すれば、それはまったく知り得ない何物かは必要でなくなるのである。

⇒一言にしていえば、『実体』という概念は

⇒形而上学的な誤謬であり、

⇒主語と述語とから成る文章の構造を、世界の構造にまで移行させたことにその原因があるのだ」(『西洋哲学史』市井三郎訳、上巻、205ページ)

・かれは<実体>という観念は成立しないというものである。

⇒この議論は

⇒ナーガールジュナやアーリヤデーヴァの実体批判にちょうど対応するものである。

⇒ヘレニズム時代の西洋に<空><空性>に対応する観念を見出そうとするならば、

⇒諸法実相(事物の真相)の異名である実際(bhūta-koṭi)がPleroma(full, perfect nature)に相当し、kenomaやPhiloのvacuuがこれに相当するであろうといわれている。

⇒さらに<空>に体甥するものを西洋中世に求めるならば、「神の沙漠」、ロイスブルータ(1293-1381年ころ)の「怠惰な空虚」、エックハルト(1260-1337年)の言った「何人も落ち着くことのできない静かな曠野(こうの)」「赤裸なる祈り」「神に至らんとする赤裸なる志」ーそれは完全な自己帰投によって可能となるのであるが、ーまたロイスブルークやタウラー(1300-1361年)の説くはかりなき深淵などであろう。

⇒この「深淵」は、

⇒自己否定と自己滅却に専念せる人々によって心から歓迎された。

⇒これは仏教の「無我」の教えに相当するものである。

■絶対の否定

・インドで『リグ・ヴェーダ』以来、ことにウパ二シャッドにおいて

⇒絶対者は否定的にのみ把捉されうると説いていた。

⇒これはとくに般若経典が繰り返し説くところであるが、

⇒ナーガールジュナはこの点を『中論』で明言している。

⇒「心の境地が滅したときには、言語の対象もなくなる。真理は不生不滅であり、実にニルヴァーナのごとくである」(第一八章・第七詩)

⇒古代西洋の哲学者たちは実体を何らかの意味で承認していたけれども、

⇒究極の実体は概念作用をもって把捉することができないという見解は、

⇒非常に古く、おそらくナーガールジュナ(2世紀中頃)からあまり遠く隔られない時代に現れている。

・新プラトン派およびグノーシス派の思想形態、

⇒殊にプロフロスやダマスキオスのような後代の新プラトン主義者たち、

またそれらがキリスト教的な形態をとったものとしてオリゲネースやディオニシウス・アレオバギタなどの諸著作がそれである。

⇒とくに後者の『神秘神学』は『般若心経』のキリスト教版であるとさえいわれている。

⇒ウイリアム・シェームズの指摘した事実であるが、

⇒ディオニシウス・アレオバギタは、絶対の真理を否定的なことばでのみ叙述した。

⇒何となれば万有の原因は霊魂でもなく、知性でもなく、また説いたり考えたりすることのできないものなのである。

⇒絶対者は、

⇒数もなく、順序もなく、大いさもない。

⇒その中には、微小性、平等、不平等、相似、不相似は存在しない(ーまさに般若経典の文句であるー)。

⇒ディオニシウスはこれらの限定をすべて否定する。

⇒それは、真理はそれらの上にあらねばならぬ。

⇒絶対者を認識する否定的方法が、

⇒ニコラウス・クザーヌス、ジォルダノ・ブルーノーなどによって唱導されたことも、これに関連して考慮されねばならない。

・究極の原理としての<空>に対応する思想を、

⇒古代中国にも見出すことができる。

⇒老子はいう。

⇒「道はつねに何事もしない。だが、それによってなされないことはない」(『老子』第三七章)

⇒そこで<空>の観念と老荘思想の「虚無」との関係が問題となる。

⇒仏教が中国に移入されたころの指導者は、『空」と「虚無」とを同一視して考えていた。

⇒ただし中国で仏教が盛んになると、

⇒仏教を老荘思想に近づけて説く必要がなくなったので、

⇒仏教徒たちのあいだでは「虚無」という語はおのずから使われなくなった。

<参考情報>

◆古代インドのアーリア人によって広められた宗教

・バラモン教は、

⇒ヒンドゥー教の前身とされている。

【バラモン教の主な教え】

- 自然神崇拝:バラモン教は多神教であり、自然の力を神格化して崇拝した。主要な神々には雷神インドラ、火神アグニ、天空神ヴァルナなど。

- ヴェーダ:バラモン教の聖典は「ヴェーダ」と呼ばれ、リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダの四つのヴェーダから成り立つている。これらのヴェーダは、神々への賛歌や儀式の方法を記したものである。

- 輪廻転生とカルマ:バラモン教では、魂が生まれ変わりを繰り返す「輪廻転生」の概念があり、現世での行い(カルマ)が次の生に影響を与えるとされている。良い行いは良い結果を、悪い行いは悪い結果をもたらすと信じられている。

- 解脱:輪廻の苦しみから解放されるために「解脱」を目指すことが重要とされた。解脱を達成することで、魂は輪廻のサイクルから抜け出し、永遠の平安を得ると信じられている。

- カースト制度:社会はバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農民・商人)、シュードラ(隷属民)の四つのヴァルナ(階級)にわかれており、バラモン(司祭者)が最上位の階級として宗教儀式を司った。

バラモン教はその後、仏教やジャイナ教の誕生に影響を与え、最終的にはヒンドゥー教へと発展していった。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

◆バラモン教の歴史

- 紀元前1500年頃、アーリア人がインドに侵入し、先住民族であるドラヴィダ人を支配する過程でバラモン教が形作られたとされる。

- 紀元前1000年頃、アーリア人とドラヴィダ人の混血が始まり、宗教の融合が始まる。

- 紀元前700年から紀元前400年にかけて、バラモン教の教えを理論的に深めたウバニシャッド哲学が形成される。

- 紀元前500年頃に、4大ヴェーダが現在の形で成立して宗教としての形がまとめられ、バラモンの特別性がはっきりと示される。しかしそれに反発して、多くの新しい宗教や思想が生まれることになる。現在も残っている仏教やジャイナ教もこの時期に成立した。

- 新思想が生まれてきた理由として、経済力が発展しバラモン以外の階級が豊かになってきた事などが考えられる。カースト、特にバラモンの特殊性を否定したこれらの教えは、特にバラモンの支配をよく思っていなかったクシャトリヤ(王侯・武士)に支持されていく。

- 1世紀前後、地域の民族宗教・民間信仰を取り込んで行く形でシヴァ神やヴィシュヌ神の地位が高まっていく。

- 1世紀頃にはバラモン教の勢力は失われていった。

- 4世紀になり他のインドの民族宗教などを取り込み再構成され、ヒンドゥー教へと発展、継承された。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%A2%E3%83%B3%E6%95%99

出典:サブタイトル/釈迦(ブッダ)誕生前後のインド社会

<参考情報>

■インドにおける「業」の思想とはどのようなものであろうか。

その点について略説すれば、インドにおいては、釈尊の時代になって、バラモン教の教義として、業の思想に基づく輪廻転生説が説かれるようになり、カースト制度(階層的身分差別)が確立されていくのである。

業の思想とは、人間がこの世の生を終えた後、次の世でいかなる生を受けるかは、この世で為した行為、すなわち、業によって定まるという考え方であり、また、輪廻転生説とは、人間は単にこの世のみで滅びるのではなく、肉体の滅後において、この世でのそれぞれの行為(業)に従って次の世に生まれ変わるという考え方であり、そこには輪廻転生する主体としての我が実体として考えられている。

このようなやバラモン教における業の思想による実体論的な論廻転生説は、現在の人生を来世のための仮の世と考え、ひたすらより良き来世を請い願う生き方となり、一方では、現在世も過去世の業によるものであるとの諦めを生み、次第にカースト制度を定着させ固定化させていった。

このような実体論的発想に基づく業思想に対して、釈尊は、「縁起」の思想によって、輪廻転生する主体としての「我」の実体性を否定し、輪廻転生説を否定して、

「解説は不動であり、これが最後の生存である。もはや、生まれ変わること(輪廻の苦しみを受けること)はない、という智見が生まれた。」

と、その初転法輪を終えるにあたって語ったと伝えられている。

ここには、実体的に考えられる、生存の継続としての輪廻に流転する自己存在は成立しないという智見こそが、「縁起」における解脱の内実であることが示されている。

そして、その「業」についても、

「生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなるのである。」

と説き、実体論的な輪廻転生説に基づく業思想を否定している。

このように、釈尊は「縁起」において、過去世における業の結果としての現在世への生まれを否定し、われわれの行為そのものの上に、行為者としてのわれわれの業の結果(業報)を見ていたのである。

すなわち、過去世の業の結果としての現在世という実体論的発想は何ら根拠のない構想(分別)でしかないと、「縁起」という智見によって確信した釈尊は、自らの行為の上に、そのようにしか行為せざるをえない自らの行為者としての責任を持ち、自らの現前の行為のただ中にあって自らの過去に目を向けるという、他律的でない自律的な業の思想に立っていたと考えられる。

このような釈尊の業思想を、龍樹は、先の第二例に説かれているように、「業」を行為と行為者との相互の関係性(相依相待)によって説明しつつ、「業」が実体的発想によって把握されることを否定しているのである。

釈尊は、「縁起」によって実体論的な業思想を批判したが、

釈尊亡き後の仏教は、次第にインド宗教において一般的であった実体論的な輪廻転生説を受け入れ、輪廻転生する主体としての「我」を否定した仏教の「無我」の立場を取りながらも、輪廻転生を可能にする「業」についての解釈を、それぞれの学説に基づいた独自の実体論によって構築していったのである。

それが龍樹によって批判されている阿毘達磨仏教における業論である。

龍樹は、以上の二十偈までにおいて、批判対象としての阿毘達磨仏教の業論を批判的な指摘を交えながら紹介した後、第二十一偈以下第三十三偈(「根本中論偈』の第十七章「観業果品」)において、輪廻に転生する実体化された業論を否定し、実体論的発想によらない業と果報との関係を説いているのである。

これら十三偈における龍樹の主張が、かれの「空」の思想において一貫している論理に基づいたものであることは、改めていうまでもないであろう。

龍樹の主張によれば、われわれの現前の行為(業)は、本来的には「縁起」であり、「自性」を持った実体的な存在の上に成立するものではないということである。もしそこに実体的な業を構想するならぱ、「多くの大きな過失」に陥ることは免れないという問題が、ここに指摘されているのである。

出典:サブタイトル/『業論』に対する龍樹の批判:小川一乗著より転記~釈尊の仏教を再確認し、そこに「生死即浬樂」という大乗仏教の原点を明にする~

■否定の論理

・中観派の哲学者たちは

⇒現象世界における変化を否定して

⇒真理は言語では表現できないものであるという理論を述べた。

⇒ナーガールジュナは『中論』の冒頭「帰敬序(ききょうじょ)」において次のようにいう。

⇒「〔宇宙においては〕何ものも消滅することなく、何ものもあらたに生ずることなく、何ものも終末あることなく、何ものも常恒であることなく、何ものもそれ自身と同一であることなく、何ものも〔われらに向かって〕来ることもなく、〔われわれから〕去ることもない、という縁起のことわりを、仏は説きたもうた」

⇒ここにいう<縁起>とは、これから述べる相依していることをいう意味であり、<空>と同義である(179ページ以下、234ぺーじ以下参照)

⇒かれは変化そのものを否定した。

⇒本性上いかなる変化も起こらないのであり、したがって人が悲しむべき理由もなければ喜ぶべき理由も存在しないというのである。

・しかし道教の徒は必ずしもそれと同じ教説を述べなかった。

⇒王弼は<道>を「無」なりとして言及しているが、

⇒しかしその場合にこの「無」が何を意味するかということについて、明らかに説明することをしなかった。

⇒しかし他の註釈によると「何もないこと」の意に解せられている。

⇒換言すれば、今日われわれが教学上のゼロとして述べたものにほぼ等しいのである。

⇒ゆえに道は無であるから、

⇒第一原因または有の世界における事物の最初の起勤者と見なすことはできない。

⇒反対に、事物をこのようにあらしめる内在的な自然傾向のゆえに、

⇒事物があらわれるありかたにほかならぬということになるのである。

⇒張載(1020-1077年)は「無」として解釈されていた「空」という仏経の教理に反対した。

⇒かれは客観的な宇宙の実在を証明するために、

⇒気(vital force)という形而上学的概念を中心的なものとして採用した。

⇒かれの議論は、かれが苦心して蒐集(じゅうしゅう)し反省した経験的事実から、導き出されたものである。

⇒しかしながらそれは必ずしも、張載が、感官による知覚が知識の根源であり外界の存在は心の意識していることに還元されるという意味での認識論的経験論者であったということではない。

⇒張載は方法論に関しては懐疑論者であった。かれは言った、

⇒「もしも人が、他人にとっては疑わしくないと思われるものを疑うことができるならば、

⇒かれは進歩しつつあるのである」と。

⇒いかなる命題も、それがそのとおりであると証明されるまで、

⇒その信憑性を疑うことにしていたのである。

⇒ナーガールジュナの運動否定の論理は、

⇒しばしばゼーノーンの運動否定論に対比されるが、この点についてはすでに152ページ以下でのべたので、それを参照されたい。

■否定の否定ー無立場の立場

・ナーガールジュナはさらに進んで主張する。

⇒<空>の原理さえもまた否定されねばならない。

⇒すなわち否定そのものが否定されねばならないのである。

⇒否定の否定が要求されるのである。

⇒一般に大乗仏教では否定の否定を説く(「空亦復空(くうやくぷくう)」)。

⇒ナーガールジュナは『中論』でいう。

⇒「もしも何か或る<不空>なるものが存在するならば、

⇒<空>という或るものが存在するであろう。

⇒しかるに<不空>なるものは何も存在しない。

⇒どうして<空>なるものが存在するであろうか」(第一三章・第七詩)

⇒ところでもしも<空>というものが存在しないのであるならば、

⇒<空>はもはや<空>ではありえないことになる。

⇒この観念を継承して、中国の天台宗は

⇒三重の真理(三諦)が融和するものであるという原理をその基本的教義として述べた。

⇒この原理によると、

⇒(Ⅰ)一切の事物は有機的な実在性をもっていない。すなわち空である(空諦)。

⇒(Ⅱ)それらは一時的な仮の存在にほかならないたんなる現象である(仮諦)。

⇒(Ⅲ)それらが非実在であってしかも一時的なものとして存在しているという事実は中道としての真理である(中諦)

⇒存在するいかなる事物もこの三つの視点から観察されねばならない、と説く。

・否定の否定(二重の否定)という思想は、

⇒西洋ではマイステル・エックハルトによって表明された(F・ドイセン)『一般哲学史』第一巻第二編、136ページ参照)。

⇒さらにまた<空>の哲学は定まった教義なるものをもっていない(129ページ参照)。

<参考情報:Google chrome AI回答>

三諦(さんだい)

天台宗で説かれる「空諦(くうたい)」、「仮諦(けたい)」、「中諦(ちゅうたい)」の三つの真理を指します。

- 空諦:一切のものは実体がない、空であるという真理です。

- 仮諦:一切のものは、因縁によって仮に存在しているという真理です。

- 中諦:空でもなく、仮(有)でもない、空と仮を共に受け入れる中道の実相を示す真理です。

天台宗では、これらの三つの真理はそれぞれ別々に存在するのではなく、互いに融け合い、一念の中に全てが顕現している「円融三諦(えんゆうさんだい)」として説かれます。

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

■実践の基礎づけ

・このような否定の論理をもてあそんだ人々は、

⇒実践に関しては

⇒一切の執着やこだわりを離れることを生活目標としていたらしい。

⇒ところで空論者は虚無論者、ニヒリストではないか、

⇒ということがすでに古代インドにおいても問題にされていた。

⇒これに対して大乗仏教は答えていう、

⇒<空>の教義は虚無論を説くのではない。

⇒そうではなくて「空」はあらゆるものを成立せしめる原理であると考えられた。

⇒それは究極の境地であるとともに実践を基礎づけるものであると考えられた。

⇒それはもろもろの倫理的価値を成立せしめる真の基底であるということを、

⇒大乗仏教は主張した。

・空の中には何ものも存在しない。

⇒しかも、あらゆるものがその中から出て来るのである。

⇒それは鏡のようなものである。

⇒鏡の中には何ものも存在しない。

⇒だからこそあらゆるものを映し出すことが可能なのである(そこで「大円鏡智」という表現が成立する)。

⇒宗教的な直観智による認識は、

⇒鏡が対象を映すことにたとえられる。

⇒神聖さを映すための道具として鏡を譬喩に用いることは、中国、インド、仏教、ギリシヤおよびキリスト教においてなあれていることである。

⇒大乗仏教、とくに唯識説では、

⇒われわれの存在の究極原理であるアーラヤ識が転ぜられて得られる智を大円鏡智と呼んでいる。

■<空>はすべてを抱擁する。

・それに対立するものがない。

⇒その<空>が排斥したり対立するものは何もないのである。

⇒実質についていえば、「空」の真の特質は、「何もないこと」であると同時に、存在の充実である。

⇒それはあらゆる現象を成立せしめる基底である。

⇒それは生きている空である。

⇒あらゆる形がその中から出てくる。

⇒空を体得する人は、

⇒生命と力にみたされ一切の生きとして生けるものに対する慈悲(慈(Maitrī)」と「悲(Karuṇā))をいただくことになる。

⇒慈悲とは、

⇒<空>ーあろゆるものを抱擁することーの、実践面における同義語である。

⇒大乗仏教によると、

⇒あらゆるものが成立する根本的な基礎は<空>である。

⇒だから「空を知る」ということは、<一切智><全智>とよばれる。

・空は水晶の玉に似ている。

⇒それは、花の前に置くと、その中に花が現われる。

⇒それを虚空の前に置くと、そこには何もないように見えるが、

⇒それは虚空の空虚なすがたを反映しているにほかならない。

⇒その本性は未知のままである。

⇒水晶が種々の像を反映するように

⇒多様な現象のすがたがおのずから<空>の中に現われてくるのである。

⇒われわれが空を体得すると、善き行いがおのずから現われてくる。

⇒空の実践は闊達(かつたつ)な境地に立って行なわれる。

⇒こだわるところがない。

⇒この点で鳥が虚空を自由に飛翔するという譬喩がしばしば用いられる。

・大乗仏教では、

⇒このような実践を基礎づけるものとして、

⇒空観が提示された。

⇒実践は空観に基礎づけられたものでなければならない。

⇒『金剛経』では、

⇒「まさに住するところなくして、しかもその心を生ずべし」という。

⇒菩薩は無量無数無辺の衆生を済度するのだ、と思ったならば、それは真実の菩薩ではない。

⇒かれにとっては、救う者も空であり、救われる衆生も空であり、

⇒救われて到達する境地も空である。

⇒この思想は中国の道教にも承認されている。

⇒「汝は汝の能力で他人を救うことを自慢してはならない」(道士、第一四五則)

・当時のヒンドゥー教(とくに『パガヴァッド・ギーダー』)においては、

⇒行為の結果いかんをめざさず、ただ義務のためにのみ義務を実践すべしということを説き、積極的に行為の意義を強調する。

⇒「ヒンドゥー教の神秘説がバラモン教の神秘説から実に大きく区別される点は

⇒ーそしてキリスト教の神秘説からも区別されるのであるが、ー

⇒静寂主義的な理想がヒンドゥー教の神秘説から遠く離れているということである」(シュヴァイツァー『インド思想家の世界観』)。

⇒普通、西洋思想は活動を強調し、東洋思想は観念的であると考えられているが、

⇒この時代に関するかぎり、むしろ逆である。

⇒『パガヴァッド・ギーダー』では無執着の行為ということを強調する。

⇒これこれの行為をすれば、これこれの良い報いがある。というようになことを考えないで、

⇒執着を離れて行動せよというこである。

・これに類する思想は西洋ではパウロによって説かれている。

⇒すなわち、内面的に世界から自由であることを外面的に表示する必要はない、ということをパウロは次のように記している。

⇒「妻のある者はないもののように、泣く者は泣かないもののように、喜ぶ者は喜ばないもののように、買う者は持たないもののように、世と交渉のある者はそれに深入りしないようにすべきである。なぜなら、この世の有様は過ぎ去るからである」(「コリント人への第一の手紙」七・二九ー三〇)。

・キリスト教の否定神学についても、同様のことをいうことができる。

⇒ルドルフ・オットーはいう。

⇒「この<否定神学>とは、信仰や感情を消失して無に帰せしめることを意味しているのではない。

⇒むしろ反対に、そのうちには最も高貴な献身の精神を含んでいる。

⇒クリソストムが最も厳粛な告白と祈祷をなしとげたのは、

⇒そのような<否定的>な属性をとりあげたからである。

⇒かれはそれによって再び示したのであるが、

⇒感情や体験は概念的思索よりもはるかかなたに達し得るものであり、

⇒形式においては否定的な概念は、

⇒象徴(われわれがideogramとよんだもの)となって、たとい絶対に不可言説であったとしても、

⇒やはり最高度に積極的であるところの意味内容を示し得るのである。

⇒そうしてクリソストムの例は、

⇒<否定神学>が、

⇒純粋に宗教的な根から、すなわちヌーメン的なものの経験から起こり得るし、また起こらねばならぬ、ということを同時に示してくれる」(『聖なるものの観念」)。

⇒ディオニシウス・アレオバギタの否定的な叙述、ベルナールの「不知」、ロイスブルータの「あらゆる愛人が自己を失うかすかな沈黙」、エックハルトやベーメの思想は、この線に沿って進んだものである。

⇒エックハルトは<無>の哲学による<解脱>をめざしていた。

⇒ロイスブルークは「神を見る人」についていったー「かれの精神は未分であり、区別をもつていない。それ故に一体のほかに何も感じないのである」と。

⇒この観念は大乗仏教における<無分別智>(区別することのない知識)に対応するものであろう。

・人間の行動の基本的な徳としての<慈悲-愛>と絶対者の<知識>とが実質的に同じものであるという見解は

⇒必ずしも仏教だけに限られたものでははなかった。

⇒<智>と<慈悲>とが実質的には同じものであるという大乗の見解は、

⇒トマス・アキナスの複雑な論証の中にも含意されている。

⇒かれによると、「神のみがその本質によって善なのである」(『神学大全』第一部)。

⇒「神はあらゆる存在する物を愛する」(同書)が、それと同時に「神のうちには最も完全な知識が存在する」(同書)

⇒この観念はその後、西洋人のあいだに定着した。

⇒若干の文人によっても当然のことと見なされていた。

・このように東西のあいだに対応関係がみられるけでども、

⇒西洋においては否定神学や神秘主義は

⇒何といっても附随的なものであり傍流にすぎなかったが、

⇒東アジア・南アジアにおいては、

⇒少なくとも教義的には主流となっていた。

⇒空観のような思想は、

⇒西洋ではひろく根を下ろすことができなかったが、

⇒東洋では大乗仏教を通じて一般化した(浄土真宗の教学といえども、空の理論を基礎としている。少なくとも教義の上では表面的には基本思想とみなされていたのである)。

⇒ここに、東と西とでは重点の置き方が異なっていたといいうるであろう。

<参考情報>

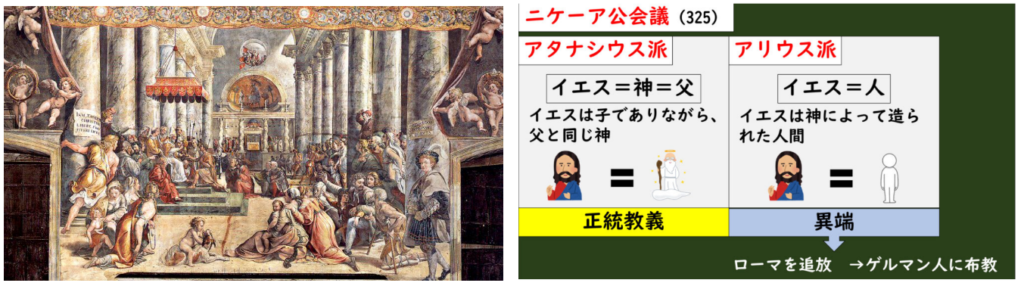

■ニケ―ア公会議(325年)の開催理由

当時、キリスト教内ではイエス・キリストの神性についての解釈が分かれており、これが教会内の対立を引き起していた。

特に、アリウス派とアタナシウス派の間で激しい論争があり、アリウス派は「イエスは神ではなく、神に従属する存在」と主張し、一方でアタナシウス派は「イエスは神と同質である」と主張していた。

コンスタンチヌス帝は、ローマ帝国の統一と安定を図るために、キリスト教の教義(ドグマ)を統一する必要があると考え、その為、全教会の代表者を集めて会議を開き、最終的にアタナシウス派の主張が正統とされ、アリウス派は異端とされた。

この会議の結果、ニカイア信条が採択され、キリスト教の基本的な教義が確立された。

※映画「ダ・ヴィンチ・コード」の中でこの会議のシーンがある。

コンスタンチヌス帝の洗礼(ラファエロ作) ニケーア公会議(キリスト教の解釈の統一)

出典:左図)Wikipedia コンスタンティヌス1世 右図)https://gusyakensekaishitankyu.com/?p=16197

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~①ロゴス(logos)の現れが「聖者」と宗派(教義=ドグマ)を超える「信仰」~中村元著より転記

<参考情報>

・弘法大師は

⇒「仏はわれに入り、われは仏に入る」(入我我入)と説いたが、

⇒これに対応する体験は、新プラトン派を中心にする神秘主義のうちに見られる。

⇒エクスタシス(Exstasis)とエントゥシアスモス(Enthoussiasmos)に相当する。

⇒キリスト教の神秘主義にも同様の神人合一の体験が見られる。

⇒絶体者の顕現の視覚的具現化(マンダラ)は西洋にもその志向を認めることができる。

⇒自然万物が救済され得るかどうかということも大きな問題とされた。

⇒これに対応する体験は、新プラトン派を中心とする神秘主義のうちに見られる。

⇒西欧における神秘宗教は東邦のオルブェウスの信仰やミトラ信仰に由来する。

⇒例えばギリシャ末期の新プラトン学派のプロティノスに見られるように、神たる一者から万物が発源することを説くことに始まり、それは精神・霊魂・物質という過程をとって発出する(光源から光の発するように、あるいは源泉から水の流出するように)と説く。

⇒この精神・霊魂・物質という過程を逆行して

⇒人間の場合には物質即ち意識に集中し更に観念の場所たる精神に遡及するこによって、

⇒やがては一者たる神との合一を成就し得るものである。

注)オルブェウスの信仰とは:古代ギリシャにおける密儀宗教であり、冥界を往還した伝説的な詩人オルブェウスを開祖としている。以下はオルブェウス教の特徴。

- 教義:

- 魂と肉体の二元論、転生、輪廻からの最終解脱などが基本的な教義とされている。

- 人間の霊魂は神性および不死性を有するにもかかわらず、輪廻転生(悲しみの輪)により肉体的生を繰り返す運命を負わされていると信じられていた。

- 神話:

- オルペウスによる神話によれば、ディオニューソス(バッコス)の心臓が一時的にゼウスの脚に縫い込まれ、その後セメレーの母胎に生まれ変わったとされている。

- 人間の霊魂は「再生の輪廻(因果応報の車輪)」に縛られた人生へと繰り返し引き戻されると考えられていた。

- 終末論:

- オルペウス神話によれば、死後にはレテの水(忘却)ではなくムネーモシュネーの泉の水(記憶)を飲むべきであり、祝福された来世への信仰が存在した。

オルブェウス教は、秘儀と同様に来世における優位を約束し、秘儀的な通過儀礼や禁欲的な道徳律を定めていた。

注)ミトラ信仰とは:古代ローマで隆盛した密儀宗教であり、太陽神ミトラスを主神として崇拝していた。以下はミトラ教の特徴。

- 信者組織:

- 信者は下級層で、主に男性で構成されていました。

- 7つの位階を持つ組織がありました(大烏、花嫁、兵士、獅子、ペルシア人、太陽の使者、父)。

- 入信には試練を伴う入信式が行われました。

- 起源と発展:

- ミトラス神は古代インド・イランのミスラ信仰に由来し、ヘレニズムの文化交流によって地中海世界に広まった。

- ミトラス教は紀元前1世紀に地中海世界に現れ、紀元後2世紀までには広く知られる密儀宗教となった。

- 宗教形態の違い:

- ミトラス教は公的でなく、信者以外には信仰の全容が秘密にされた宗教でした。

- 古代イランのミスラ信仰とは宗教形態に大きな相違点があった。

ミトラ教は、ローマ帝国内で約300年間信仰され、キリスト教との類似点からも注目されている。

・プロティノスの弟子たるポルフュリオスのプロティノス伝によれば

⇒プロティノス自身がその生涯において5年間に4度恍惚の状態において神との合一を達成したといわれる。

⇒新プラトン学派は既にギリシャの末期においてキリスト教の起って来る時代にあって宗教的色彩を最も強くもつものであるが、

⇒プロティノス以外は一般にヘルメス祈禱書(きとう)の中に示される合一の体験は最も原始的な前ヘラス的なものへと向かう反動であった。

⇒そしてそれらの人々と神との間におこる合一の手段は、

⇒いつもエクスタンス(霊魂が肉体から脱すること)とエントゥシアスモス(神が礼拝者の中にはいって来ること)とを通じて起るのである。

・このExstasisとEnthoussiasmosが真言の入我我入と

⇒全く同一の体験の少しく異なった表現であることに人は気付くであろう。

⇒そして「汝が吾のあるところのものとなり、吾が汝のあるところのものとなるよう、

⇒花嫁としてその花嫁を迎える準備をなすべし」とか

⇒「吾は汝の中に、汝は吾の中に」「みどり児の女の腹に宿るごとく吾のうちに入り給え」

⇒という祈りとなるのである。

注)新プラント派とは:後3世紀に成立し、西洋古代哲学の棹尾を飾った潮流で、始祖とされるプロティノスは、プラトンのイデア論を徹底させ、万物は一者から流出したもの(流出説)と捉えた。この思想はプラトン主義の伝統を継承し、後世の哲学やキリスト教的な世界観に影響を与えた。

新プラトン主義は一者からの流出の観念を重視し、中世ヨーロッパのキリスト教思弁哲学の基盤の一つとなった。プロティノスやその後継者たちは、キリスト教徒にとっては異教徒であったが、中世哲学にも影響を与えた。ルネサンス期にはプラトンの思想とし新プラトン主義は区別されていないが、その後も文芸や美術に大きな影響をあたえた。

上図:イタリアの画家サンドロ・ボッティチェッリの作品。「プリマヴェーラ(春)」美しい春の光景を描いており、中央には春の女神「プリマヴェーラ」が立っている。周囲には三美神や風神などが絵がかれいる。この作品は親プラトン主義の影響を受けており、美と愛を中心的なテーマとして取り扱っている。

出典:サブタイトル/日本における比較思想の展開ー弘法大師から始まる(中村元先生 秋季特別大会公開講演より)

<参考情報>

■アレキサンドリアの教父であるクレメンスの解釈によると

・世界の根本にロゴス(logos)がある

⇒これはダルマ(法)と非常に似ているが、宇宙の真理であるロゴスが現れて聖者になる。

⇒その現れがキリストだという。

⇒キリスト以前にもロゴスが現れがあり、ロゴスを明らかにした人がいる。

⇒たとえばソクラテスがそうであり、ヘラクレイトスがそうである。

⇒それから、インドではBoutaという偉い聖者がいたと書いてある。

⇒こえはブッダのことである。

⇒インド人はブッダの骨を、偉大なピラミッドの下に納めてあたかも神に対するかのごとく崇拝しているとも書いている。

⇒これはストゥーパ崇拝のことである。

出典:https://www.eonet.ne.jp/~kotonara/v-buttou-1.htm

⇒わたくしが知っている限りでは、ギリシャ語の文献の中で、仏教に言及しているのはこの箇所だけであるが、

⇒でたらめに言及しているのはなくて、かれの思想の論理的必然性に従って言及している。

⇒インドにはブッダがいて、エウダイオスの中にも聖者がいたという。

⇒エウダイオスというのはユダヤ人のことである。

⇒そうなると、キリストという一人の人を特別に偉くみるのではなくて、

⇒偉大なロゴスというものがあって、

⇒その現れだという解釈で、非常に仏教的である。

・こういう思想(ロゴスの現れが聖者)は、

⇒後代のキリスト教によると、異端、邪教として退けられてしまうが、

⇒初期にはそういう思想があった。

⇒だいたいわたくしが見るところでは、素人の考えであるが、同じキリスト教でも、

⇒東よりのほうは、多分に仏教的である。西よりは西洋的である。

⇒例えばギリシャ正教を奉するアトス山の修行者たちは、しょっちゅうジーザスの名前を唱えるとか、念仏に相当することを行う。

⇒ギリシャ正教の人びとは、聖壇を右回りに三べん回る。これは明らかにインドからきた右繞三匝(うにょうさんぞう)であり、現在でもギリシャ正教の人は行っている。

注)アレクサンドリアのクレメンス:2世紀の人物で、初期キリスト教を代表する神学者の一人。エジプトのアレクサンドリアで活躍したためこの名で呼ぼれるが、エジプト出身ではなくギリシャのアテネの出身と考えられている。

クレメンスの思想の特徴

ギリシャ哲学と文学がキリスト教へ人々を導くために存在したと考え、その思想的な遺産をキリスト教へ継承しようとしたことにある。特にロゴス=キリストであるとした「ロゴス・キリスト論」は、ギリシア思想とキリスト教神学を結びつけた。

注)ロゴス(logos):古代ギリシア哲学において「言葉」「理性」「論理」などを意味し、さまざまな文脈で使われてきた。

古代ギリシャ哲学におけるロゴス

- ヘラクレイトス: ヘラクレイトスは、ロゴスを宇宙の根本原理とし、すべてのものが変化しつつもロゴスによって秩序づけられていると考えた。

- ソクラテスとプラトン: ソクラテスは対話を通じて真理を探求し、プラトンはロゴスを理想的な形而上学的実体と結びつけた。

キリスト教におけるロゴス

ヨハネの福音書: 新約聖書のヨハネの福音書では、ロゴスは神の言葉として描かれ、「初めに言(ロゴス)があった。言は神と共にあった。言は神であった」と記されている。ここでロゴスはイエス・キリストを指し、神の啓示としての役割を果たす。

インド哲学における視点

ブッダ: 仏教では、絶対的な存在を否定し、無常や縁起の教えを重視します。ブッダは悟りを通じて真理を見出し、ロゴスに相当する概念として「ダルマ(法)」を説きました。ダルマは宇宙の法則や真理を意味し、個々の存在がそれに従っているとされる。

注)ダルマ:仏教の中心的概念であり、私達の信仰と人生に大きな影響を与える。

- 仏陀の教え:

- ダルマはブッダ(釈尊)の教えを指す。

- 真理と法則:

- サンスクリット語の「dharma」は「保つこと」「支えること」を意味し、それより「法則」「正義」「真理」「最高の実在」「宗教的真理」の意味にもなる。

- ダルマは、人生と宇宙の法則を示し、私たちが歩むべき道を指す。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~①ロゴス(logos)の現れが「聖者」と宗派(教義=ドグマ)を超える「信仰」~中村元著より転記

◆禅は絶他者に関するあらゆる分別を排除する

・仏は日常生活のありふれたものの中にひそんでいるのです。

⇒それをあるがままに受け取るのです。

⇒禅問答の表す真理はきわめて簡単自明なものになっています。

⇒無関門の中のことばに、「はっきりしたことがうっかりされるもの。あかりは火である。ご飯の火をつけよ。」とありますが、

⇒ここで平常の心つまり平常心が道であるということがいわれていると思います。

⇒エックハルト(神秘家:1260年?~1327年)は「神が初めに宇宙を創造したというけれど、

⇒初めとは何のことだ。初めとは永遠の今のことだ。この今である。」ここと今ということだ。

⇒「ここ」と「今」ということとはそれ自身神なのである。

⇒永遠において昨日も明日もない。そこには現在する今がある。千年前の出来事、千年後の出来事が現在の内にある。」

⇒これらの表現は華厳の表現にも通じるものがあります。

⇒このような絶対のものは限定することができない。

⇒そこでもっとも単純な概念である『有』として規定されます。

⇒シャンカラ(700年~750年)の哲学ではブラフマンは『有』であるといわれています。

⇒エックハルト(神秘家:1260年?~1327年)によると「有は神であり、神は有を授ける」と表現されています。

⇒だからシャンカラの『有』は静止的・普遍的でありますが、

⇒エックハルトの「有」は永遠の内に生きることでした。神はそれ自身において生きる過程なのです。静止的な「有」ではない。

⇒ところで道元禅師の立場では時と有を同置するわけです。

⇒「時すでにこれ有なり。有はみな時なり」といわれているように、

⇒いかなるものもその本質においてはその瞬間の時間に外ならないのです。

⇒悟りを開くということも時間に外ならないのです。

⇒「発心・修行・菩薩・涅槃と現成する、すなわち有なり。時なり。」ということです。

⇒これに相応する思想として日本ではハイデガー(1889年~1976年)をもってきます。

⇒しかしハイデガーは近代思想のジグザクの思想の過程から出てきました。

⇒道元禅師(1200年~1253年)は中世の人です。

⇒わたくしは中世の世界で対比すべきだと思います。

⇒その点でアンゲリウス・シレシウスが適当だと考えます。

⇒「世俗の時間の内において永遠性というものを経験することができる。わずらいなしにわずらい、

⇒その人にとって昨日は今日の如くであり、今日は明日と同じになる。

⇒あらゆる事物にひとしく尊ぶ人は常に時間の中に帰る。

⇒久しい永遠の中の欲するがままの状態の中に入るのである。

⇒永遠は時間であり、時間は永遠である。

⇒われわれが両者を別のものとするのでないならば。」このように歴史的・社会的なバック・グランドもよく似ている。

⇒だから道元禅師はシレシウスなどに対比すべきだと思います。

⇒むろんシレシウスの思想は異端的であります。

⇒破門はされませんでしたが明らかに異端思想といえるでしょう。

⇒西洋思想史の中にはこのようなものは非常に少ないのです。

出典:サブタイトル/禅の世界思想史的位置づけ~禅研究所紀要 第04・05号 中村元~転記