■否定の論理の代表としての<八不(はつぷ)>

■八不は『中論』の宗旨

・否定の論理の典型的な一例として『中論』や大乗経典一般のうちには

⇒「不生」ということが述べられているが、

⇒また『中論』の最初の序の詩句には八種の否定句が述べられている。

⇒縁起とは不生であるとして生起を否定するならば、当然さらに消滅などをも否定することとなる。

⇒故に不生と縁起が同義であるならば、

⇒さらに八不と縁起とはさらに同様に同義でなければならない。

⇒嘉祥大師吉蔵は八不がそのまま縁起を意味するという。「八不は則ち是れ因縁なり」(『中論疏』85ページ下)

⇒そうであるならばすでに述べたように、縁起が『中論』の中心問題であるから

⇒同様に八不が『中論』の主要問題であるということも当然いいうるはずである。

⇒チャンドラキールティは「縁起にとって滅などが存在しないということを〔この〕論全体によって証明するであろう」(『プラサンナパダー』11ページ)といい

⇒また嘉祥大師吉蔵は「八不既に是れ衆経の大意にして、此の論の宗旨なり」(『中論疏』195ページ下)といって、『中論』篇の眼目とみなしている。

⇒インドにおいては八不が一つの術語として用いられていたかどうかは不明であり、チャンドラキールティの註釈書『プラサンナパダー』においてanirodhādy-aṣṭaviśeṣaṇaという語がわずか一度出てくるだけであるが(3ページ)、中国においては独立の術語とみなされるに至った。

⇒そうして非常に重要視され、『中論疏』では、

⇒「八不はただ是れ正観之旨帰にして、方等(ほうどう:大乗のこと)之心骨なり」(197ページ下)

⇒「八不はただ是れ仏菩薩の本なり」(200ページ上)

⇒「八不は即ち是れ三世の諸仏の方等の要経なり」(84ページ上)

⇒とさえいわれるほどであり、同書では「正法」「中進」「如来真応二身」「第一義悉檀(しつだん)」などと同一視されている。

■なぜ八つのみを選んだか

・ナーガールジュナは何故にとくに不滅・不生・不断・不常・不一義・不異義・不来・不出の八つのみを選んだのであろうか、ということである。

⇒これに関してもチャンドラキールティは、「縁起に関して無限の規定が可能であるけれども、八つのみを採用すつ。何となればこの八つが主として論争の部分であるが故に」(『プラサンナパダー』11ページ)といい、

⇒またピンガラの註釈には、「問うて曰く、諸法は無量なり。〔しかるに〕何が故に但だこの八種のみを〔論〕破するや。

⇒答えて曰く、法は無量なりといえども、略して八事を説かば。則ち総じて一切の法を破すとなす」(大正蔵。三〇巻、1ページ下)と説明している。

⇒要するに無限の否定が可能であるけれども、この八つが最も重要であるから、これを代表として論ずると述べているだけでそれ以上は説明していない。

⇒したがって何故にとくにこの八つのみを選んだかという理由は依然として不明である。

・そこでわれわれの心に思い浮かぶのは、

⇒この八不をナーガールジュナが大乗経典のうちのどこかから借りてきたのではないか、ということである。

⇒もちろん部分的には各処に散説されているが、八不がまとめて説かれているのは、すでに嘉祥大師吉蔵がしてきしたように(『大乗玄論』二巻、大正蔵。四五巻、30ページ中)。『三論玄論』69枚右。『中論疏』242ページ上)。『菩薩瓔珞本業経(ぼさつようらくほんごうぎょう)』巻下、仏母品(ぶつもぼん:大正蔵、二四巻、108ページ下)においてであろう。そこには

⇒「二諦の義とは、不一亦不二、不常亦不断、不来亦不去、不生亦不滅」とあり、

⇒また大乗の『大般涅槃経(だいはつねはん行)』(南本)第二五巻にも「十二因縁とは、不生不滅、不常不断、非一非無、不来不去、非因非果」といい、

⇒嘉祥大師吉蔵は「『中論』と次第は少し異なるも、意は同じなり」という。

⇒しかし前者は八不という点では一致しているが、二つの真理(二諦)に関して述べているから『中論』と多少異なるし、

⇒後者は縁起に関していう点は『中論』と同じであるが、八不ではなく十不となっている。

⇒故に『中論』の帰敬序と似ているが多少異なる点がある。また『大智度論』(七四巻、大正蔵、二五巻、579ページ下ー580ページ上)にも似た詩句があるが、これは『中論』の方から影響を及ぼしたのであって、その逆ではありえない。さらに八不は『金光明経(こんこうみょうきょう)』にも挙げられている。

■『中論』の帰敬序と『般若経』

・古来『中論』は

⇒『般若経』にもとづくと解せられているから八不も『般若経』から受けていいるのではなかろうか、と思われる。

⇒ところがクマーラジーヴァ訳の『大品般若経(だいぼんはんにゃきょう)』をみると八不がまとまって述べられているところは一箇所もない。

⇒もちろん八不の一つ一つを『般若経』の中の諸方から拾い集めてくれば八不を構成しうるが、『中論』の順序の通りに述べてあるところはない。

⇒ところが玄奘訳の『大般若波羅蜜多経』をみると、八不が一連の否定句の中に含まれて出てくる。

⇒「於二此般若乃至布施波羅蜜多一。竟無二少法有レ入有レ出有レ生有レ滅有レ断有レ常有レ一有レ異有レ来有レ去而可得者一」(一六五巻、大正蔵、五巻、888ページ中。四四一巻、大正蔵、六巻、170ページ中。五〇四巻、大正蔵、六巻、569ページ中。第四会(だいよんえ)、第五会は出てこないし、またクマーラジヴァ訳大品(だいぼん)にも見当らない)(資料第一)

⇒さらに「如レ是般若波羅蜜多。於二一切法一不向不背。不引不賓。不取不捨。不生不滅。不染不浄。不常不断。不一不異。不来不去。不入不出。不増不減。」(二九六巻、大正蔵、六巻、505ページ中。)(資料第二)とあるが、

⇒『大般若経』の終わりのほうになると、ほとんど『中論』の帰敬序そのままの文句が出てくる。

⇒「具寿善現白レ仏言。世尊。云何善菩薩摩訶薩修二行般若波羅蜜多一時。能学二従レ縁所レ生諸法一。仏告二善現一。若菩薩摩訶薩。修二行般若波羅蜜多一時。如実知下一切従レ縁所レ生法不生不滅不断不常不一不異不来不去。絶二諸戯論一。本性淡白上善現。是為下善菩薩摩訶薩修二行般若波羅蜜多一時。能学下従レ縁所レ生諸法上。(三八四巻、大正蔵、六巻、988ページ上〔第一会)。四七二巻、大正蔵、七巻、389ページ上〔第二会)。ただしここでは「本性淡白」が「本性憺(たん)白」とあり、他はすべて同文。第三会以下には出てこないし、『放光般若』およびクマーラジヴァ訳『大品(だいぼん)般若経』にも見当たらない)(資料三)

・これは全く『中論』の帰敬序の

⇒「不滅不生不断不常不一義不異不来不去であり、

⇒戯論が寂滅してめでたい縁起を説いた正覚者(しょうがくしゃ)を、論の説法者のうちでの最も勝れた者として敬礼する」

⇒と類似していることは驚くほどである。

⇒すなわち『般若経』のこの文に「正覚者を諸の説法者のうちでの最上者として敬礼する」という文句を附して帰敬序としての体裁を整えたにすぎないということもできる。

⇒さらに興味あることは、『中論』においては帰敬序の直後に第一章(原因〔縁〕の考察)において四縁の一つ一つを否定しているが、

⇒この玄奘訳『大般若経』においては、逆に、四縁の一つ一つの空、不可得なることを述べた後で、

⇒菩薩は縁起を如実に知るべきであるといって、上述の八不を説いている。

⇒故に『般若経』のこの部分と『中論』との密接な関係を認めざるをえない。

⇒少なくとも既述の『瓔珞経(えいらくきょう)』の文よりもはるかに緊密である。

・上述の三資料はクマーラジヴァ訳『大品般若経』には見当たらなし、また現在五十万頌(じゅ)および二万五千頌般若経のサンスクリット本のこの部分は未刊であるから不明である。

⇒結局、ナーガールジュナは、玄奘訳に近い『般若経』の資料第三に相当する部分を借りてきて『中論』の帰敬序としたという結論を得ると甚だ都合がよいけれども、果たしてこのように断定できるかどうかは疑問である。

⇒玄奘訳を見るような現形がナーガールジュナ以前に成立していたとは断定できない。

⇒クマーラジヴァ訳『大品般若経』には見られないのであるから、反対に『中論』のほうから影響を与えて資料三のような説明が付加された、ということも考えられないことではない。

(注)『大般若経』の終わりのほうになると、ほとんど『中論』の帰敬序そのままの文句が出てくる。

⇒「具寿善現白レ仏言。世尊。云何善菩薩摩訶薩修二行般若波羅蜜多一時。能学二従レ縁所レ生諸法一。仏告二善現一。若菩薩摩訶薩。修二行般若波羅蜜多一時。如実知下一切従レ縁所レ生法不生不滅不断不常不一不異不来不去。絶二諸戯論一。本性淡白上善現。是為下善菩薩摩訶薩修二行般若波羅蜜多一時。能学下従レ縁所レ生諸法上。(三八四巻、大正蔵、六巻、988ページ上〔第一会)。四七二巻、大正蔵、七巻、389ページ上〔第二会)。ただしここでは「本性淡白」が「本性憺(たん)白」とあり、他はすべて同文。第三会以下には出てこないし、『放光般若』およびクマーラジヴァ訳『大品(だいぼん)般若経』にも見当たらない)(資料三)

■アサンガ(300年~370年)の解釈

・八不の詩句に関してなお『順中論』の説明をみよう。

⇒「問うて曰く、汝がこの論を説くに、義に次第無きか、あるいは次第有や。何の意の因縁もて、議論を説いて所依の法のごとく、かくのごとく論を造るや」(大正蔵、三〇巻、40ページ上)という問いに対して、

⇒「答えて曰く、このかくのごときの義は、世尊がすでに大経のうちにおいて説いていわく」といって以下に『般若経』の中の文句(大品第二八法施品にあり、玄奘訳の『大般若波羅蜜多経』一六五巻、四三一巻、五〇四巻にそれぞれ存する)を引いているが、その最後には、

⇒「若是般若波羅蜜多者。彼無少法可取可得。若生苦滅。若断若常。若一義若異議。若来苦去。此是真実般若波羅蜜」となっている。この引用文の後に、アサンガは、

⇒「かの因縁に依っての故に、この論を造る。われはかくのごとく般若波羅蜜のこの方便を知るが故に、われいま解釈う。いわゆる入中論門なり・・・」という。

⇒故にこの文意から解釈すると、ナーガールジュナは『般若経』のこの部分にもとづいて八不の詩句を説き、『中論』の一篇の眼目とした、とアサンガは解していたらしい。

⇒そうしてアサンガはこの八不の詩句を手がかりとして『中論』および『般若経』の思想を解釈している。

⇒アサンガの引用した『般若経』の文句は前述の資料第一に相当する。

(注)資料第一:玄奘訳の『大般若波羅蜜多経』をみると、八不が一連の否定句の中に含まれて出てくる。

「於二此般若乃至布施波羅蜜多一。竟無二少法有レ入有レ出有レ生有レ滅有レ断有レ常有レ一有レ異有レ来有レ去而可得者一」(一六五巻、大正蔵、五巻、888ページ中。四四一巻、大正蔵、六巻、170ページ中。五〇四巻、大正蔵、六巻、569ページ中。第四会(だいよんえ)、第五会は出てこないし、またクマーラジヴァ訳大品(だいぼん)にも見当らない)(資料第一)

⇒すると『中論』の帰敬序とほとんど同内容である資料第三は、アサンガの読んでいた『般若経』の中には存在しなかったこととなる。

(注)資料第三:『大般若経』の終わりのほうになると、ほとんど『中論』の帰敬序そのままの文句が出てくる。

「具寿善現白レ仏言。世尊。云何善菩薩摩訶薩修二行般若波羅蜜多一時。能学二従レ縁所レ生諸法一。仏告二善現一。若菩薩摩訶薩。修二行般若波羅蜜多一時。如実知下一切従レ縁所レ生法不生不滅不断不常不一不異不来不去。絶二諸戯論一。本性淡白上善現。是為下善菩薩摩訶薩修二行般若波羅蜜多一時。能学下従レ縁所レ生諸法上。(三八四巻、大正蔵、六巻、988ページ上〔第一会)。四七二巻、大正蔵、七巻、389ページ上〔第二会)。ただしここでは「本性淡白」が「本性憺(たん)白」とあり、他はすべて同文。第三会以下には出てこないし、『放光般若』およびクマーラジヴァ訳『大品(だいぼん)般若経』にも見当たらない)(資料三)

⇒もしもアサンガが前記の資料第三に相当する文を知っていたならば、

⇒資料第一を八不の典拠としないで、むしろ『中論』帰敬序をそっくりの資料第三を引用したはずである。(前者は実は不十分であるが、後者は八不を説いている)

⇒故にアサンガ(300年~370年)が見た『般若経』には資料第一は存していたけれど、

⇒資料第三は存在しなかったのかもしれない。

⇒そうであるならば資料第三は後世の成立であり、

⇒『中論』の帰敬序は『般若経』からそっくり得たものではなくて、

⇒反対に『中論』の方から『般若経』に増大拡大に影響を及ぼしたという可能性も考えられる。

⇒詳細はなお研究を要するが、とにかく八不の詩句に関して『般若経』(とくに玄奘訳:602年~664年)と『中論』とには密接な関係があるという事実を指摘しておく。

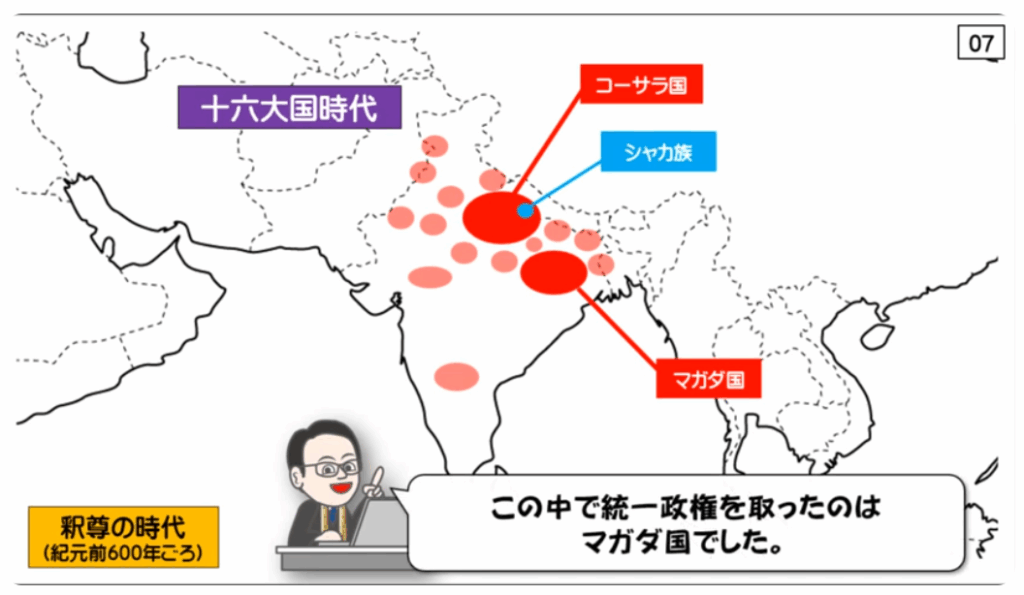

<参考情報:仏教における歴史上の主要人物の立ち位置確認>

■釈迦(紀元前565年~紀元前486年)

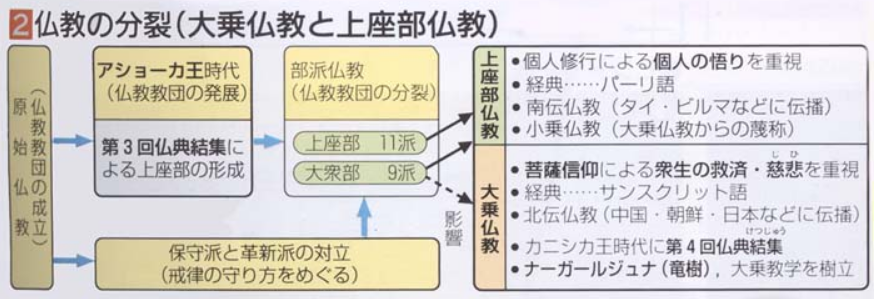

■「大乗仏教」と「上座部仏教」が分かれた理由とそれぞれの特徴と時期

・主に仏教の教えや戒律の解釈の違い

⇒釈迦(紀元前563年~紀元前483年頃)の死後、

⇒弟子たちは釈迦の教えをどのように解釈し、実践するかについて

⇒紀元前3世紀(紀元前300年~紀元前201年)頃に意見が分かれた。

⇒仏教の教えを広く大衆に広めることを目指した大乗仏教と

⇒仏教の戒律を厳格に守ることを重視する上座部仏教に。

⇒この分裂は『根本分裂』と呼ばれている。

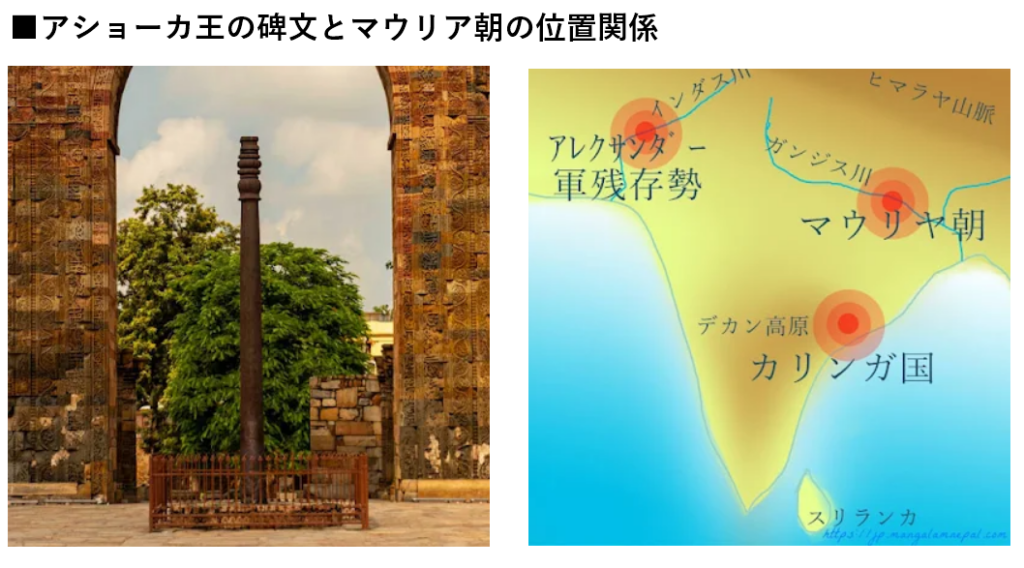

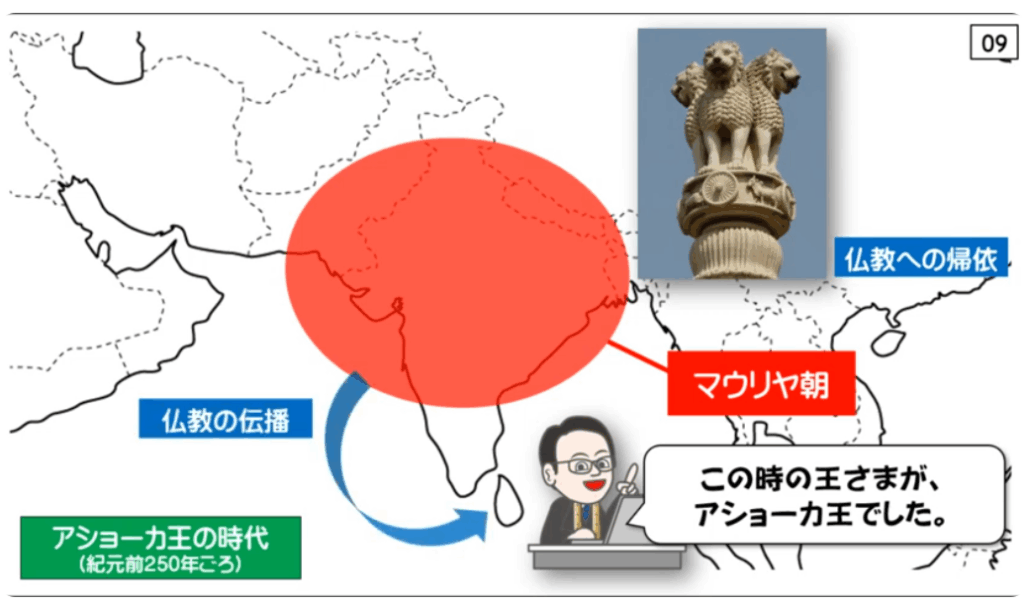

■アショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)

◆インドにおける仏教の発展と衰退

【発展】

・マウリヤ朝のアショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)が出て、インド全体をほぼ統一し、古くからのバラモン教的遺制を除去するために、仏教を保護し、その布教に尽力した。

⇒それによって仏教は国教ともいうべき地位を占め、インド全体に広まった。

⇒アショーカ王は、仏教の普及と人々の幸福を追求するため法(ダルマ)に基づく政策を推進した。

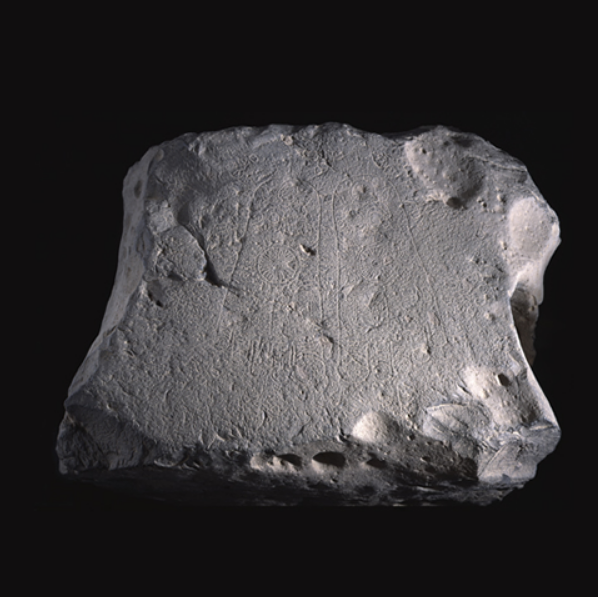

【仏足石】

お釈迦様(釈尊)の足跡を彫った石。現在、寺院では仏像を祀ることは当り前ですが、お釈迦様の滅後から紀元前100年頃まではお釈迦様の仏像が作られることはありまぜんでした。

◆アショーカ王の柱には下記のような碑文

- 生き物を大切にし無駄に殺さないこと

- 宗教対立しないこと

- 親の言うことを良く聞くこと

- 年上は敬うこと

- 礼儀正しくすること

- 嘘をつかないこと

- 僧侶や精神的探求者に敬意を払うこと

- 弱い者イジメしないこと

出典:https://jp.mangalamnepal.com/2020/08/Ashoka-the-Great.html

<法(ダルマ)について>

・ダルマは仏教の中心的概念であり、私達の信仰と人生に大きな影響を与える。

- 仏陀の教え:

- ダルマはブッダ(釈尊)の教えを指す。

- 真理と法則:

- サンスクリット語の「dharma」は「保つこと」「支えること」を意味し、それより「法則」「正義」「真理」「最高の実在」「宗教的真理」の意味にもなる。

- ダルマは、人生と宇宙の法則を示し、私たちが歩むべき道を指します。

尚、同王は他の諸宗教も援助した。

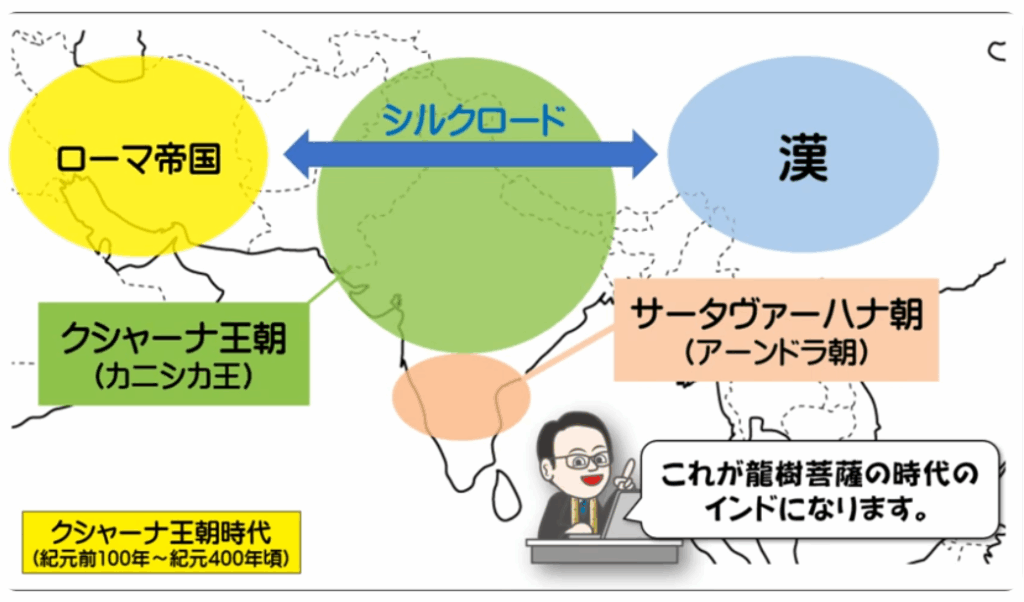

■カニシカ王(144年~171年)

・ナーガールジュナ(2世紀中頃:カニシカ王と同時代)

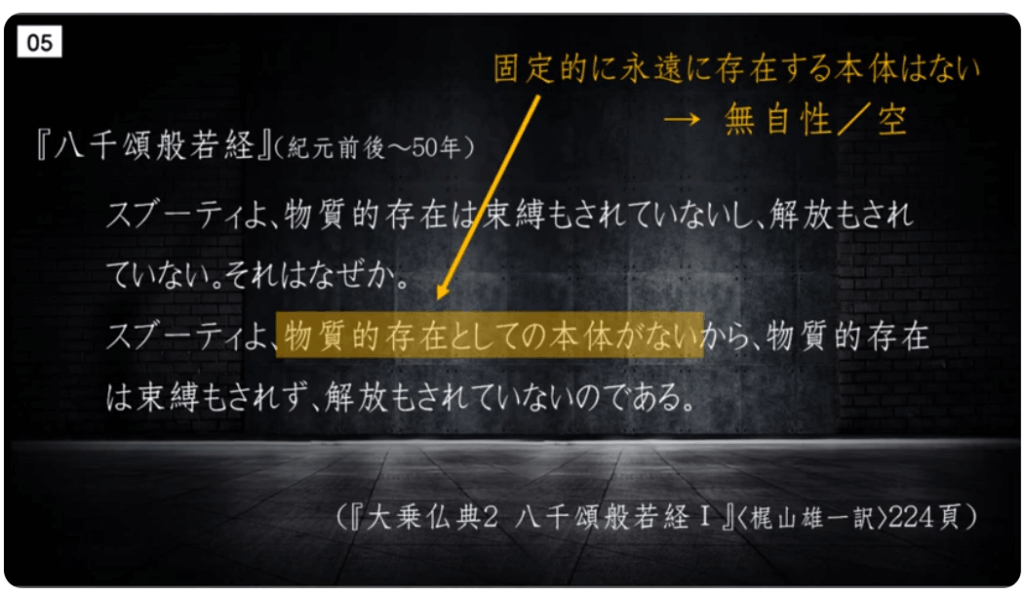

・八千頌(はちせんじゅ)般若経

⇒本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■龍樹(150 – 250 年頃)

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

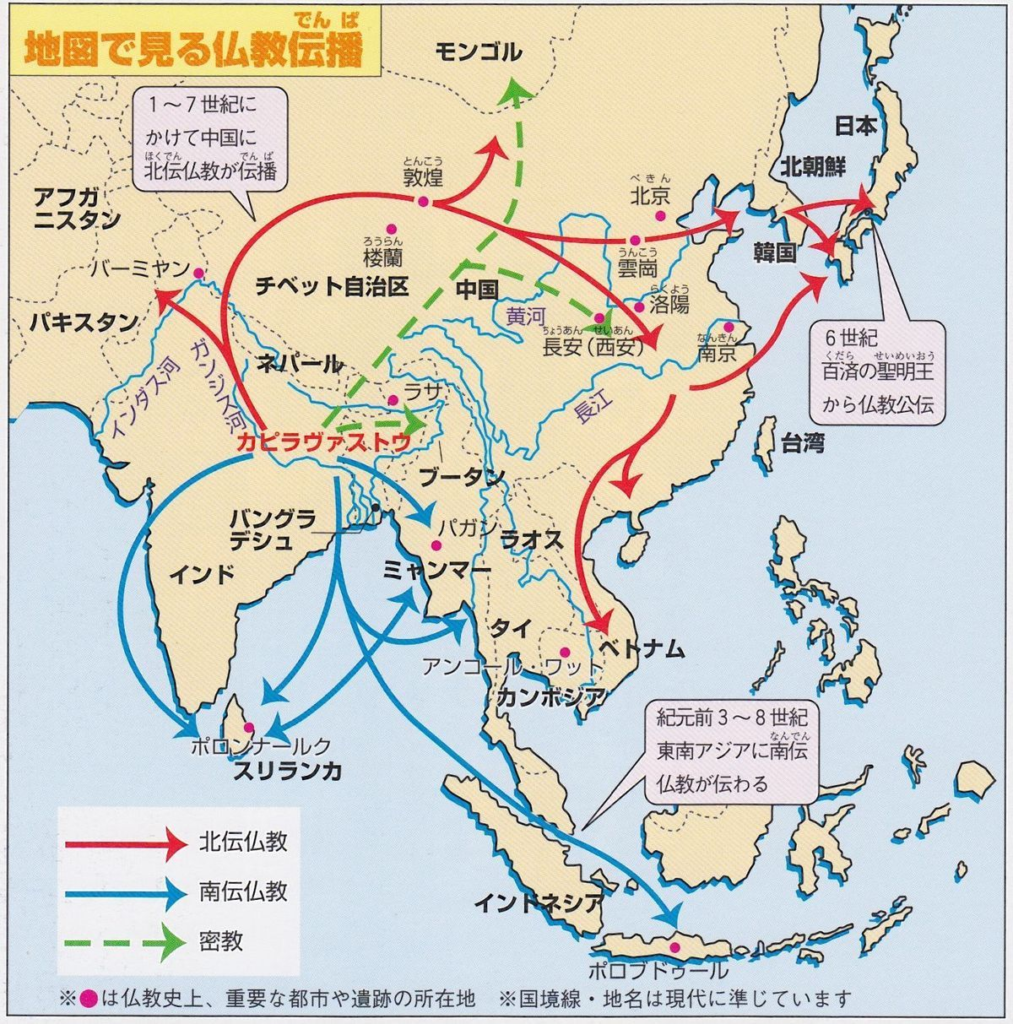

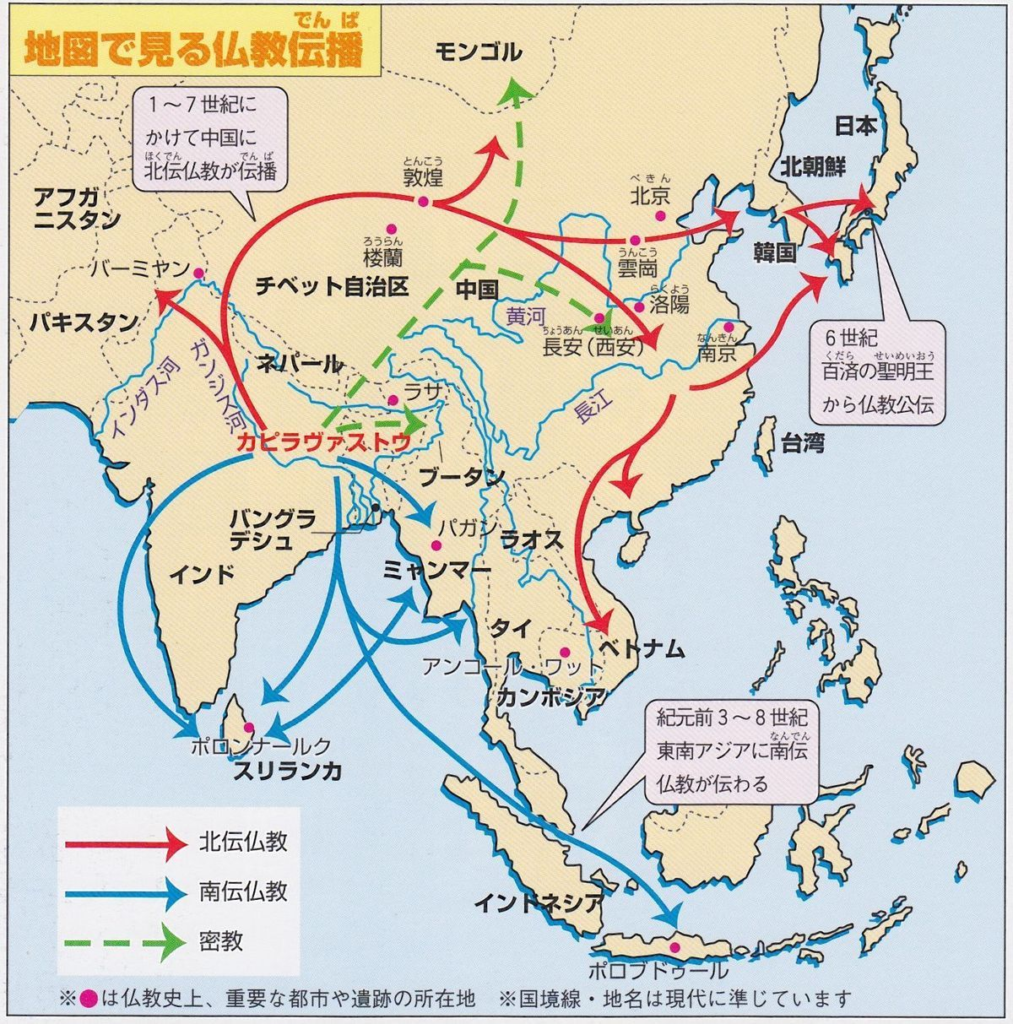

■中国に仏教伝来

・中国に仏教が伝来

⇒仏教は後漢時代(25年~220年)に中国に伝来した。

⇒仏教は、個人の精神的な成長と救済を重視し、儒教とは異なる視点を提供しました。

⇒特に北魏時代(386年~535年)以降、

⇒仏教は中国の社会に浸透し、宮廷や一般市民の間で広まりました。

・仏教が中央集権的な統治機構に組み込まれる

- 国家の保護と支援:

- 後漢時代から北魏時代にかけて、仏教は貴族層や国家によって保護され、繁栄した。特に北魏では国家仏教として重視さて、皇帝の保護を受けていた。

- 仏教は、国家の安定と繁栄に寄与するとされ、その教義や僧侶たちの修行が社会的・宗教的な安定に寄与すると認識されていました。

- 政治的利益:

- 仏教は、国家の統治や社会秩序に影響を与える力を持っていたため、政府は仏教を利用しました。仏教寺院は、国家の法律や秩序を維持する場としても機能していました。

- 仏教は、国家の権威と結びついており、政治的な利益を追求するためにも支援されました。

- 文化的交流:

- 仏教はインドから中国に伝わり、中国文化と融合しました。仏教は、中国の伝統的な宗教や思想と交流し、新たな価値観や宗教的実践をもたらしました。

- 仏教は、中国文化の一部として受け入れられ、国家の文化的アイデンティティに組み込まれました。

⇒宗教的、政治的、文化的な要因が絡み合って国家と一体化した。

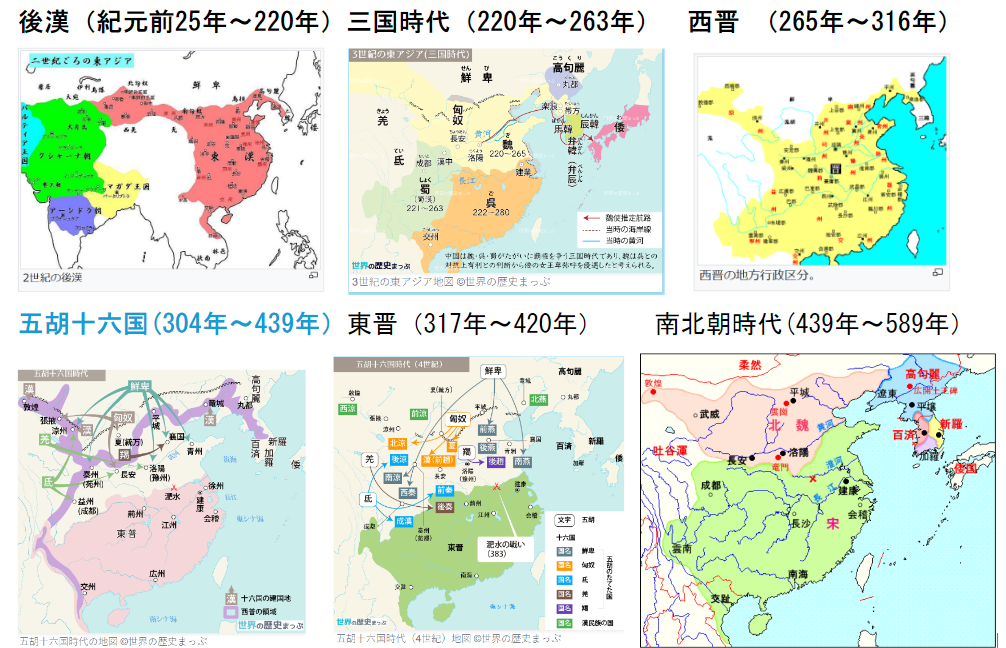

・後漢の衰退(25年~220年)、三国時代(魏・呉・蜀)、西晋、五胡十六国と東晋、南北朝時代にかけて国が混乱(混乱の原因として地方豪族の存在)し、

・約350年続いた分裂時代を終わらせたのが

・隋の文帝は589年に南朝の陳を滅ぼして中国を統一し中央集権体制の仕上げを行った。

⇒この350年間に西方から伝わった仏教、また民間から発展した道教が文化が中国社会に影響を与えた。

⇒仏教の隆盛に伴い、敦煌・雲崗・龍門などでは、石窟、石仏、仏画が盛んに作られ、描かれた。これらはインドのガンダーラ・グプタ様式や、中央アジアの様式に影響されている。

出典:雲崗石窟 第11窟内部の仏像 北魏時代(386年~535年)

・四大訳経家:鳩摩羅什(くまらじゅう=クマーラジヴァ:344~413頃)、真諦(しんたい)三蔵(499~569)、玄奘三蔵(600~664)、不空(ふくう)三蔵(705~774)の4人のことを指し、仏典の翻訳に功績を残した人物として重んじられています。

・五胡十六国時代は仏教が中国社会に深く根付く重要な時期であった。

※鳩摩羅什の主な漢訳:『妙法蓮華経』(法華経)、『阿弥陀経』、『摩訶般若波羅蜜経』、『維摩経』、『大智度論』、『中論』等。尚、摩訶般若波羅蜜経は般若思想の核心を伝えるもので、後の仏教哲学や実践に大きな影響を与えた。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~②普遍的国家への建設と十七条憲法~中村元著より転記

<参考情報>

・玄奘三蔵(602年~664年)は、

⇒唐代の中国の訳経僧で、鳩摩羅什と共に二大訳聖、あるいは真諦と不空金剛を含めて四大訳経家とされている。

⇒玄奘三蔵は629年にシルクロード陸路でインドに向かい、ナーランダ僧院(精舎)などへ巡礼や仏教研究を行い、645年経典657部や仏像などを持って帰還した。

⇒帰国後、仏典の漢訳に努め、法相宗という宗派を開いた。

⇒また、自らの旅行記を『大唐西域記』にまとめた。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=_4VUaJ8b6x4&t=16s インドお釈迦様の聖地を玄奘三蔵法師と辿る Part1

【ナーランダ僧院遺構(仏教の学問所 世界初の全寮制大学)】

出典:サブタイトル/百済からの仏教伝来(公伝)による信仰の衝突と受容~鳥瞰的に眺めてみる~

<参考情報>

◆インドにおける仏教の衰退

【衰退】

・7世紀にムスリンのイスラム帝国(カリフ国)が中央アジアに侵入

⇒同地域の仏教は衰退し始めた。

⇒一神教であるイスラム教により仏教及び寺院等は徹底的に破壊され、大半が消滅した。

⇒一方、道教及び儒教の国である中国文化が進歩的に仏教を吸収し、非常に独自性の強い中国仏教(=大乗仏教)が発展し、その影響下の日本も今日まで継承している。

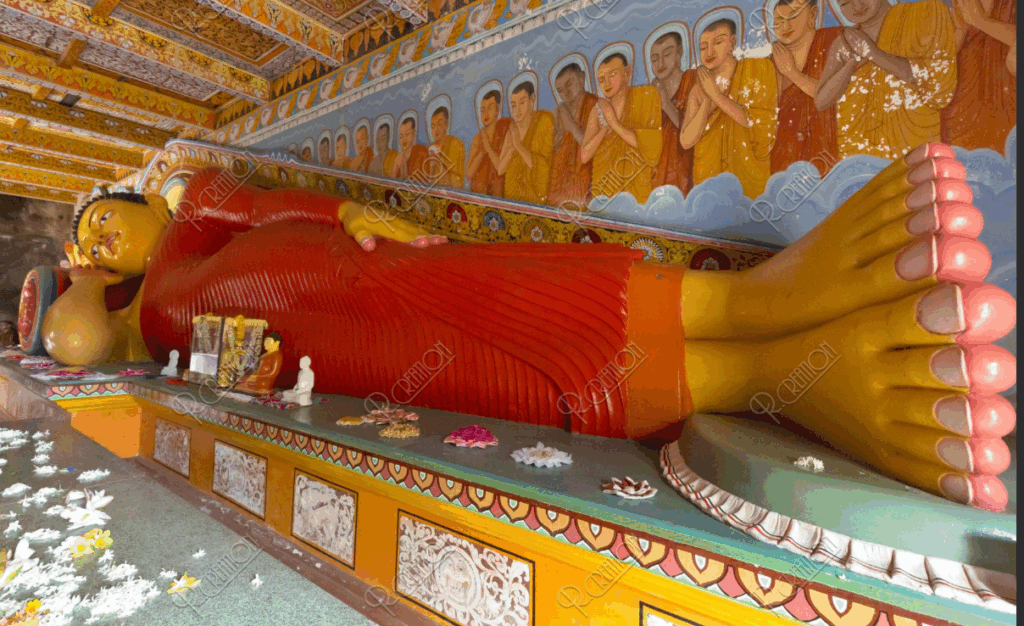

⇒また、スリランカ経由で南アジア諸国(ミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス等)に伝播した上座部仏教は今日まで継承されている。

⇒この宗派は釈迦の教えを大切に守る伝統的な宗派であり、涅槃仏はその中で特別な位置を占めている。

注)涅槃仏は、釈迦の最後の瞑想として亡くなりの姿を象徴している。

出典:https://rcreation.jp/stockphoto/vn470/

出典:サブタイトル/百済からの仏教伝来(公伝)による信仰の衝突と受容~鳥瞰的に眺めてみる~

<参考情報>

■密教の創出と伝播(インド)

【密教がインドで生まれた社会的背景】

■統一国家(社会の安定化)から分裂国家(社会の混乱)に変遷

・僧侶が托鉢する上で便利な都市と田舎の中間地帯に生活拠点を置いていたが、

⇒分裂国家間での争いの多発により社会混乱が増し

⇒都市部の住民の生活苦も増し、托鉢を行う事も困難になった。

・都市住民からの托鉢(生活支援)策として

⇒従来型仏教(大乗仏教)を

⇒『密教』に衣を変える動機が生まれた。

・密教が発展した背景として以下のような複合要因も考えられる

- 民衆の支持:密教は現世利益を強調し、民衆に対して具体的な利益を提供する教えを持っていた。これにより、民衆からの支持を得やすくなり、生活支援の一環として受け入れられた可能性がある。

- 儀礼と呪術:密教はヒンドゥー教の影響を受け、儀礼や呪術を取り入れることで、より実践的で効果的な教えを提供した。これにより、民衆に対する魅力が増し、支持を得ることができた。

- 経済的な要因:経済的な停滞や社会的な変動が続く中で、仏教僧が新たな生活手段を模索する必要があった。密教の教えがその一つの解決策となった可能性がある。

これらの要因以外にも下記の複合的な要因も作用し、密教がインドで発展したと考えられる。

- ヒンドゥー教の影響:密教は6世紀頃、ヒンドゥー教の影響を受けなっがら仏教の一派として整理した。ヒンドゥー教の呪術や儀式が仏教に取り入れられ、密教の基盤となった。

- 仏教の変遷:仏教は、初期の教えから大乗仏教へと進化し、その中で密教が発展した。特に、現世利益を重視する教えが強調され、民衆に受けれられやすくなった。

- 社会的背景:当時のインド社会では、ヒンドゥー教が広く普及しており、仏教はその影響を受けて変化を余儀なくされた。また、経済的な停滞や社会的な変動も、密教の成立に影響を与えた。

- ナーランダー僧院:密教の中心地となったナーランダー僧院は、仏教教学の中心地であり、多くの学僧が集まった。ここで密教の教義が体系化され、広まっていった。

これらの要因が重なり合い、密教はインドで成立し、その後、中国や日本にも伝わっていきました。

【インドを発祥とする密教の中国への伝来】

・7世紀頃に中国に伝えられた。

⇒特に唐の時代に盛んになり、多くの寺院で信仰が広がった。代表的な寺院としては、長安(現在の西安市)にある青龍寺が挙げられる。この寺院は582年に創建され、711年に青龍寺と改名された。

⇒青龍寺は、空海(第18次遣唐使:804年)が密教を学んだ場所として有名。空海はここで恵果法師から教えを受け、日本に密教を伝えた。

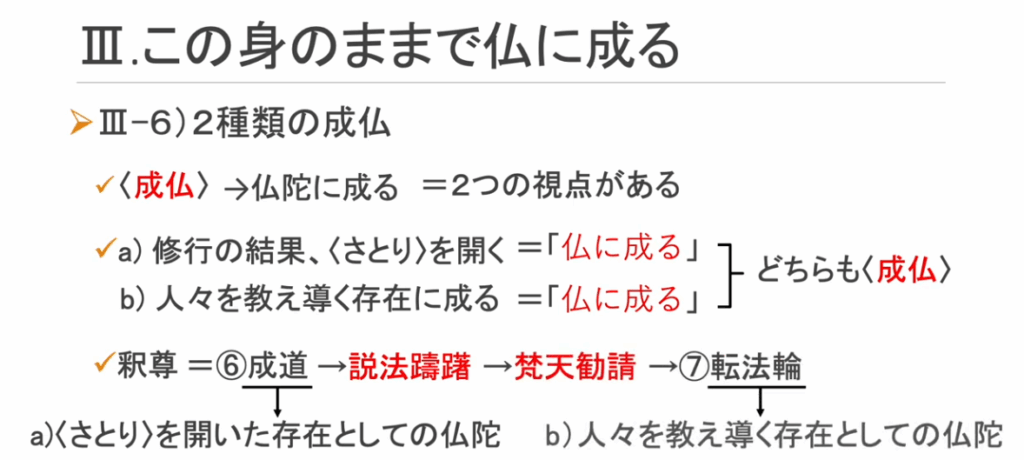

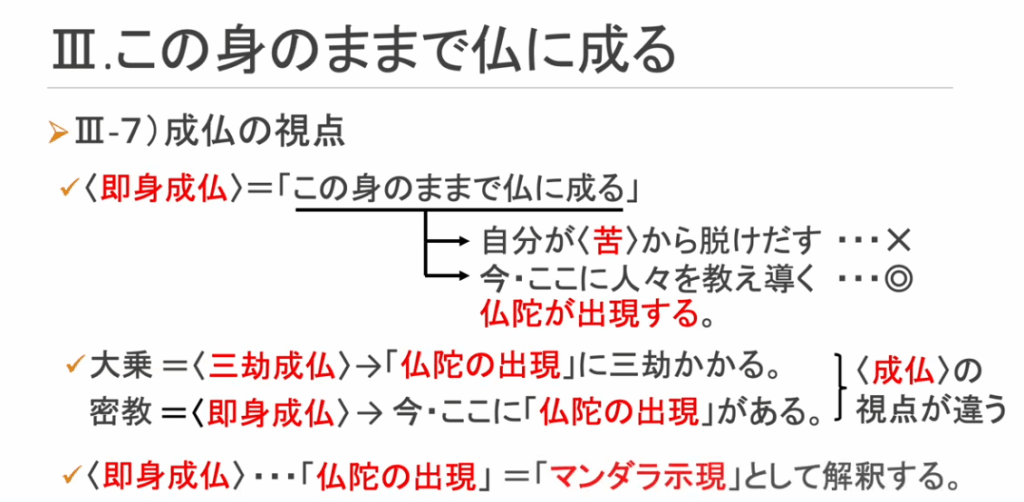

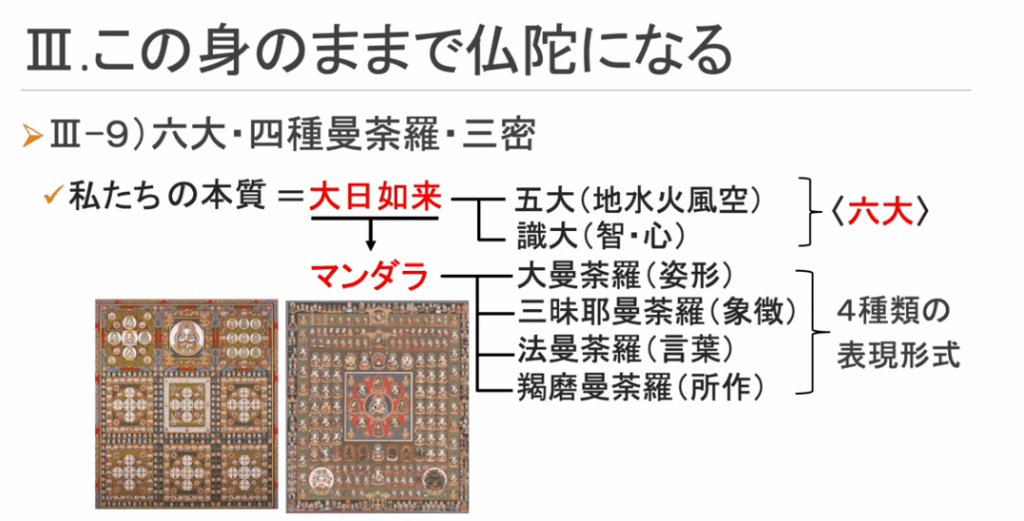

・密教が当時の唐では最先端の仏教と言われた理由

- 即身成仏の思想:密教では、修行を通じて現世で仏になることができるとされていた。この「即身成仏」の思想は、他の仏教宗派とは異なり、現実的で実践的な教えとして受けいれられた。

- 儀式と修行の魅力:密教は、曼荼羅や真言、印契などの儀式や修行法を重視した。これらの儀式は視覚的にも魅力的で、信者に強い印象を与えた。

- 現世利益:密教は、現世での利益(現世利益)を強調した。病気の治癒や災難の回避など、具体的な利益をもたらすと信じられていたため、多くの人々に支持された。

- 政治的支持:唐の皇帝や貴族たちが密教を支持したことも大きな要因。特に、皇帝が密教の儀式を通じで国家の安定や繁栄を祈願することが一般的であった。

これらの要因が重なり、密教は唐の時代に最先端の仏教として広まった。

注)青龍寺の恵果阿闍梨と空海の関係:恵果阿闍梨から密教の正当な法を伝える阿闍梨のみに許された『伝法灌頂(でんぽうかんじょう)』(密教の奥義)の伝授を受け、日本に帰国した空海は、恵果阿闍梨から学んだ密教を基盤に真言宗を開いた。

『伝法灌頂(でんぽうかんじょう)』とは、儀式のやり方。

伝法灌頂の特徴

- 儀式の内容:伝法灌頂では、師匠が弟子の頂に如来の五智を象徴する水を注ぎ、仏の位を継承させる事を示す。この儀式は、密教の奥義を伝授するためのものであり、弟子が次の受者に教える資格を得ることを意味する。

- 四度加行:伝法灌頂を受けるためには、四度加行(しどけぎょう)という密教の修行を終える必要がある。この修行を経て、初めて伝法灌頂を受ける資格が与えられる。

- 歴史的背景:伝法灌頂は、元々インドで国王の即位や立太子の際に行われた儀式が、大乗仏教に取り入れられたもの。これが密教においても重要な儀式として発展した。

伝法灌頂は、密教の教えを次世代に伝えるための重要な儀式であり、密教の伝統と継承において欠かせない。

※東寺を真言密教の根本道場:密室で師から弟子へ教えを伝える真言密教の『師資相伝』を行う根本道場。(講堂に21体の諸尊像を配置した立体曼荼羅等)。一方、高野山を密教修行の道場に位置付けた。

■両界曼荼羅(金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅)

金剛界曼荼羅 胎蔵界曼荼羅

出典:サブタイトル/空海の多様性:⑧密教と両曼荼羅~編集工学視点:松岡正剛氏の発想を手助けにして~

<参考情報:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)より一部抜粋>

■即身成仏の思想

<参考情報>

■伝持の八祖

・真言宗の教えが日本に伝わるまでの歴史に関わった8人の祖師

お釈迦様誕生よりはるか昔、大日如来は真理に至る方法を金剛薩埵に伝授します。

金剛薩埵はその教えを経巻(きょうかん)にし、正しく伝えられる人物が現れるまで南インドの鉄塔に隠しました。

お釈迦様入滅(にゅうめつ)から800年後に生まれた龍猛は、経巻を隠した鉄塔の前で芥子(けし)の実を打ちつけて呪文を唱え、扉を開けて金剛薩埵から経巻を授かったのです。

その後300歳まで生き、密教を広めた第1祖となりました。

2~3世紀に大乗仏教(だいじょうぶっきょう)を体系化し「八宗(はっしゅう)の祖」と讃えられる龍樹(りゅうじゅ)とも同一視されています。

この龍猛から経巻を授かった龍智は、金剛智に701年から7年間かけて『金剛頂経(こんごうちょうぎょう)』を授けました。

龍智はセイロン島の王子だったとも、800歳まで生きたとも言われ、さまざまな人物とも同一視されています。

こうしたことから、龍猛と龍智は菩薩に等しい存在として、「龍猛菩薩」「龍智菩薩」とも呼ばれています。

- 龍猛菩薩 : 大日如来の直弟子金剛薩埵から密教経典を授かって、世に伝えたといわれている(三鈷杵(さんこしょ)を右手に持っている)。

- 龍智菩薩 : 龍猛から密教を授かった(経文を右手に持っている)。

- 金剛智三蔵 : 671年~741年:インドで龍智から密教を学んだのち唐へ渡り、『金剛頂経』を伝える(数珠を右手に持っている)。

- 不空三蔵 : 705年~774年:西域生まれ。貿易商の叔父に連れられて唐へ行き、長安で金剛智に入門。『金剛頂経』を漢語に翻訳し、灌頂道場を開いた(外縛印(げばくいん)を結んでいる)。

- 善無畏三蔵(ぜんむいさんぞう : 637年~735年:インド生まれ。大乗仏教を学び、さらに密教を受け継ぐ。80歳になって唐に渡り『大日経』を伝える(右手の人さし指を立てている) 。

- 一行禅師(いちぎょうぜんじ:683年~727年): 中国生まれ。禅宗や天台教学、天文学、数学を学ぶ。長安で善無畏に入門し、善無畏の口述をもとに『大日経疏(だいにちきょうしょ)』を完成させた(法衣のなかで印を結んでいる)。

- 恵果阿闍梨(746年~805年) : 中国生まれ。金剛界・胎蔵界両部の密教を受け継いだ(椅子に座り、横に童子を待らせている)。

- 弘法大師(774年~835年) : 恵果阿闍梨から金剛・胎蔵界両部を授けられ、日本に伝えて真言密教を開いた。空海(五鈷杵(ごこしょ)を右手に持ち、左手には念珠を持っている)。

【一行阿闍梨(いちぎょうあじゃり):683~727年】

・中国唐代の僧であり、天文学者としても知られています。

⇒彼は密教を学びながら、天文学や暦学にも精通し、特に「開元大衍暦」の編纂に関わりました。

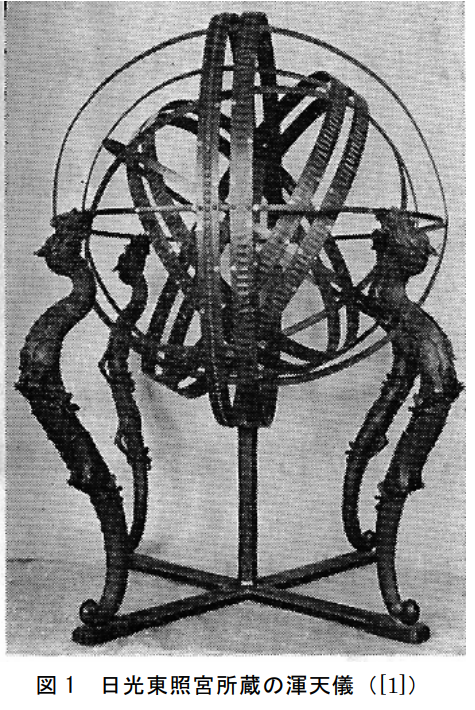

・彼が作製した天体モデルには、

⇒「黄道游儀」や「水運渾象」(水力式天球儀)があります。

⇒これらの装置を用いて天体観測を行い、日食予報の精度向上に貢献しました。

⇒さらに、彼は大規模な子午線測量を実施し、

⇒緯度差1度に相当する子午線弧長を約123.7kmと算出しました。

⇒実際は 111.1km(4 万 km/360°)であるので,誤差は+11%となる。

・一行阿闍梨は、

⇒密教の伝持の第六祖としても位置づけられ、

⇒善無畏三蔵とともに「大毘盧遮那成仏神変加持経」の翻訳に携わり、その講義を「大日経疏」としてまとめました。

彼の天文学的業績は、現代中国でも評価されており、科学者としての名声も高いです。このように、彼の研究は密教と科学の融合を象徴するものと言えるでしょう。

【渾天儀(こんてんぎ】

- 渾天儀とは

【成田山新勝寺 平和大塔内の壁面に一行阿闍梨の「黄道游儀」が描画されている】

・2025年4月下旬に参拝した際に『一行阿闍梨』を知る

出典:https://www.naritasan.or.jp/2023/05/07/35455/

出典:https://www.naritasan.or.jp/2025/05/07/40140/

出典:https://www.naritasan.or.jp/2025/05/07/40140/

<参考情報>

『平家物語』巻第ニより「一行阿闍梨沙汰(いちぎょうあじゃりのさた)」。

無実の罪を着せられ島流しにされそうになった先座主明雲の身柄を、比叡山の大衆が奪い返す、これに関連して、唐の時代に無実の罪を着せられ流罪となった僧、一行阿闍梨の故事が語られる。

あらすじ

先座主明雲(以下座主)は、比叡山の大衆を扇動して内裏へ乱入させたとの濡れ衣を着せられ、流罪に処せられた。

比叡山の大衆は、十禅寺権現の御前に集い、座主の身柄を取り戻そうと詮議する。しかし追い立てる役人、護送の役人がいるから、山王権現の力にたよる他はない。

そこで老僧たちが山王権現に祈ると、鶴丸という童に山王権現が下って、わが比叡山の座主が奪われることは悲しいといって泣く。

そこで大衆は座主を取り戻そうと、粟津へ押し寄せる。

護送の役人は驚いて逃げ去る。

近江国の国分寺で座主に対面する大衆。しかし座主は大衆の軽挙を戒める。

輿を用意し、「お乗りください」と言っても、「私は罪人だから」とお乗りにならない。

西塔の阿闍梨、裕慶(ゆうけい)という大男が、座主をさとして輿に乗せる。

大講堂の庭で今後どうすべきか?詮議になる。

阿闍梨裕慶は座主の徳の高きを訴え、一切の責めは自分が負うと請合い、大衆を安心させる

大衆は座主を東塔の南谷、妙光房へ移す。

昔、やはり無実の僧が流罪になった例がある。(創作か?)

唐の一行阿闍梨(683年~727年)は玄宗皇帝の后、楊貴妃(719年~756年)との密通の疑いをかけられ、加羅国に流罪となっ。

加羅国へは帝が御幸の時使う輪池道、一般人が使う幽地道、罪人が通る暗穴道があったたが、

一行阿闍梨は暗穴道を通らされた。

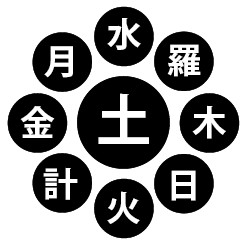

無実の罪に問われた一行阿闍梨を天道は哀れみ、九曜の星を現してその身を守った。

一行阿闍梨は右の指を食いきり、その血で左の袖に九曜の曼荼羅を描き写した。日本・中国で真言宗の本尊である九曜曼荼羅がこれである。

出典:https://roudokus.com/Heike/HK018.html

⇒