■無我とは諸法実相

■仏経の伝統的観念である<無我>

・『中論』では

⇒かなり独自の特徴的な意味で理解されている。

・仏経の根本思想の一つといわれている「無我」の意義を

⇒『中論』は第一八章(アートマンの考察)において説いている。

⇒『無畏論』によれば、第一八章の初めに、

⇒「問うていわく、ー真理の特徴は何であるのか。どうにようなしかたで真理は考察されることになるのであおうか。

⇒「答えていわく、ー我(アートマン)とわがもの(我所:がしょ)とを離れることが、真理の特質なのである。

⇒前に述べたような道理によって考察したならば、真理を理解することになるであろう。もしも『どのようなしかたで』と問うならば、答えていわく、・・・」といって、次に『中論』のもとの詩句を引いて説明している。

⇒故に第一八章における無我の説明は、諸法実相(事物の真理)を明らかにするためになされていることがわかる、

⇒第一詩においては、

⇒「もし我(アートマン)が〔五つの〕構成要素(五蘊:ごうん)であるならば、我は生と滅とを有するであろう。

⇒もしも我が〔五〕蘊と異なるならば、我は〔五〕蘊の相をもたぬであろう」といって、

⇒アートマン(我:が)の観念を否定しているが、

⇒チャンドラキールティの註釈によれば、これは「五求門破(ごぐうもんは)」の中に含まれているところの一異門破とみなしうるという(『プラサンナパダー』341ページ)。

⇒これに関してはさらに第二七章において、第四詩から第八詩までに同じ内容のことが詳しく述べられている。一八章の第二の詩には、

⇒「我(アートマン)が無いとき、どうして<わがもの>(アートマンに属するもの)があるだろか。我(アートマン)と<わがもの>(アートマンに属するもの)とが静まる故に、<わがもの>という観念を離れ、自我意識を離れることになる」というが、

⇒『無畏論』は、「我と我所なきは即ち是れ真性の相なり」と註釈している。

⇒さらに第三詩は

⇒「<わがもの>という観念を離れ、自我意識を離れたものなるものは存在しない。<わがもの>という観念を離れ、自我意識を離れたものなるものを見る者は、〔実は〕見ないのである」という。

⇒これは驚異的な発言である。われわれは平生は我欲に悩まされているから、我欲を離れた境地に到達したいと思う。

⇒ところが我欲を離れた境地がというものが別にある思う人は、実は真理を見ていないのである。

⇒チャンドラキールティの註釈によると、

⇒<自我意識が無いこと><わがもの>という観念を離れたことという独立な原理または実体を考えるならば、

⇒実は事物の真相(諸法実相)を見ないこととなるという意味であるという(『プラサンナパダー』384ページ参照)。

⇒さらに第四詩においては、

⇒「内面的にも外面的にも<これはわれわれのものである>とか<これはわれである>とかいう観念の滅びたときに執着はとどめられ、それが滅びたことから生が滅びることになる」という。

⇒ピンガラの註釈には、

⇒「いま聖人には我と我所(わがもの)と無きが故に、諸の煩悩が滅するが故に、能く、諸法実相を見る」(大正蔵、三〇巻、24ページ下)という説明がみえている。

⇒故に『中論』が<無我><無我所>を説くのも、上述の諸註釈の文からみると、

⇒結局諸法実相を明にするためであるといいうる。

⇒また『大智度論』第七四巻にも諸法実相とは我および我所の定まった特質の不可得なることであると説明され、空と同一視されている。(大正蔵、二五巻、584ページ中)。

⇒さらに無我とは無自性と同義に解されるに至った。

⇒チャンドラキールティによれば「無我」の「我」とは「自体」(本体・本質)の意味であるという。

⇒したがって無我とは「無自性」の意味であるとされている(『プラサンナパダー』437ページ)。

■無我とは縁起

■無我

・諸法実相、空、無自性と

⇒同じ意味であるならば、

⇒当然「無我」とは「縁起」の意味に解してさしつかえないのではなかろうか。

⇒『中論』(第二二章・第三詩前半)においても

⇒「他のものであることに依存して生ずるものは、無我であるということが成り立つ」ということから、

⇒「縁起」すなわち「無我」と解していたのであろう。ピンガラの註釈を見ると一層明らかである。

⇒「もし法(事物)にして衆の縁に因りて生ぜば、すなわち我有ること無し。五(本の)指に因って拳有れども、この拳は〔それ〕自体有ること無きがごとし」(大正蔵、三〇巻、30ページ上。

⇒この文から見ると、「我」と「自体」とは同義であると考えられていたことがわかる)

⇒さらに『大智度論』の説明をみるといよいよ確かめられる。

⇒「〔あらゆるものは〕我所(わがもの)を離れたがるが故に、空なり。〔あらゆるものは〕因縁によりて和合して生じたるが故に空なり。無常・苦・無我なるが故に名づけて空となす。・・・・

⇒無常・苦・空なるが故に無我なり。自在ならざるが故に無我なり。主無きが故に、名づけて無我と為す。諸法(あらゆるもの)は因縁より生ずるが故に、無我なり。無相・無作なるが故に、無我なり。

⇒仮に名字〔もつてよばれたもの〕なるが故に、無我なり。・・・」(三一巻、大正蔵、二五巻、293ページ下)というし、さらに同書によれば、

⇒「菩薩はこの念を作(な)す。ー諸法は、空にして、我無く、衆生無し、しかれども因縁によるが故に有なり」(五四巻、大正蔵、二五巻、444ページ中)ともいう。

⇒したがって無我というものも、少なくともナーガールジュナの場合には縁起の意味であり、

⇒『中論』が諸章において我(アートマン)を否定しているのも結局は縁起を闡明(せんめい)にしょうとするためであることがわかる。

⇒若干の学者の研究によれば、

⇒最初期の仏教における「諸法無我」という説明は結局縁起と同趣意であると説明されている(宇井伯寿『印度哲学研究』第二巻、224ページ以下、325ページ以下)

⇒この点についてはなお研究する必要があるであろうが、少なくともナーガールジュナに始まる中観派については、そのように理解してさしつかえない。

■縁起による四法印の基礎づけ

・仏教では

⇒古来「三法印(さんぽういん)」ということを説いた。

⇒「三法印」とは「諸行無常」「諸行無我」「涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)」をいうのであり、

⇒「一切皆苦」を入れると四法印となる。

⇒では中観派は他の二項目、すなわち「諸行無常」と「一切皆苦」とをどのように解していたのであろうか。

・中観派は無常を空の意味に解している。

⇒「無常を観ずるは、即ち是れ空を観ずる因縁なり」(『大智度論』二二巻、大正蔵、二五巻、222ページ)

⇒「無常は即ち是れ空の初門なり。無常を諦(あきら)かに了せば、諸法は即ち空なり」(同二一巻、大正蔵、二五巻、290ページ下)

⇒さらに他の論書(『壱輸盧迦論(いつちゆるかろん)』)はとくにこのことを強調している。

⇒しからば無常も縁起の意味に解釈されていたのではなかろうか。

⇒いま『中論』についてみるに、

⇒「縁起したのではない苦しみがどこにあろうか。無常は苦しみであると説かれている。それ〔無常性〕は自性を有するものには存在しないからである」(第二四章・第二詩)といい、

⇒チャンドラキールティの註釈をみると、

⇒「何となれば自性(本体)を有するものは縁って起こりはしない。そうして縁起したのではないものは無常ではない。何となれば存在しない<虚空の華>は無常ではないから。・・・

⇒そうしてもし諸事物が本体(自性)を有することが承認されるならば無常なるものは存在しない」(『プラサンナパダー』506ページ)。という。

⇒故に『中論』によれば無常なるものは必ず縁起しているし、また縁起したのではないものは無常ではないというのである。

⇒したがって『中論』は諸行無常を縁起によって基礎づけていることが明瞭である。

⇒さらに三法印の中の他の一つである「一切皆苦」も縁起によって基礎づけられていることがわかる。

⇒前述の詩の中でも、「縁起したのではない苦しみがどこにあろうか」といっているし、注釈をみると、

⇒「苦は縁より生ぜず。故に則ち苦は無し」(青目釈、大正蔵、三〇巻、33ページ中)

⇒「縁起が存在しないならば、苦は存在しない」(『無畏論』)というから、

⇒苦は必ず縁起してあらわれたものであると考えていたのであろう。

⇒また第一二章(苦しみの考察)においては

⇒苦しみが、

⇒それ自体によって作られたものでもなく、

⇒他のものによって作られたものでなく、

⇒自体と他のものとの両者によって作られたものでもなく、

⇒また因が無くして作られたものでもないことを説いているから、

⇒結局、苦しみが縁起してあらわれたものであることを意味している。

・したがって『中論』は

⇒三法印をことごとく縁起によって基礎づけていることがわかる。(宇井伯寿『印度哲学研究』第二巻、327ページ)、

⇒いま『中論』は独自のしかたでこの道理を明らかにしているのである。

※三法印:「諸行無常」「諸行無我」「涅槃寂静」、四法印:左記3つに「一切皆苦」を付加。

<参考情報>

次に、インド思想においては古来より(インダス文明やヴェーダの時代より)、基体と属性を“一対”で考える特徴をもっていたことを考慮しておく必要がある。「この本は重要だ」というメッセージは、「本」という基体に、「重要」という属性が載っていると考える。「この紙は白い」というのも、「紙」という基体に「白」という属性が加わったというふうに見る。これはサンスクリット語やパーリ語の語法から派生した。本書で立川武蔵が何度も強調したことだ。

この基体を「ダルミン」(dharmin有法)といい、そこに乗った属性のほうを「ダルマ」(dharma法)という。インド思想において存在というときは、もっぱらこのダルマのほうをさすことが多い。ただし、ヒンドゥ哲学(バラモン正統派)では、たとえば「本」という実在をどんどんなくしていこうとすると、いったい何が残るかという議論に対して、基体のダルミンが残ると考えたのだが、仏教ではすべてがなくなっていくと考えた。この違いがあとになって大きな意味をもつ。

もうひとつ、インド哲学と仏教を分けた見方がある。基体(ダルミン)と属性(ダルマ)のあいだにどのような区別があるのかという議論のとき、インド思想一般では、明確な区別があるという実在論の立場と、それは名前の付け方の違いだとする唯名論の立場とがあった。

ぼくが30代前後に熱中したインド六派哲学という哲学全盛時期があるのだが(第96夜参照)、なかでミーマンサー、ヴァイシェーシカ、ニヤーヤが実在論派、ヴェーダーンタが唯名論派、ミサーンキヤやヨーガはその中間の立場をとっていた。

実は大乗仏教は、このヴェーダーンタ派の唯名論をおおまかには踏襲する。踏襲するのだが、そこにまったく新たな展望を加えていった。「空」はそこから出所した。

ヒンドゥ哲学から仏教が出てきて発展していったインド仏教思想の前半史は、おおざっぱに3段階が設定できる。第Ⅰ期はブッダから1世紀くらいまで、第Ⅱ期が1世紀から600年くらいまで、第Ⅲ期インド大乗仏教の消滅までである。

このうち第Ⅰ期の前期のアショーカ王までの時代を、ふつう「原始仏教」といい、後期の大乗仏教成立までは「部派仏教」という。原始仏教での特徴は、ヴェーダの権威を認めなかったことにある。したがってブッダは、ブラフマン(梵)もアートマン(我)も否定した。だからブッダの弟子たちは、この考え方を前提に三蔵(経・律・論)をつくっていった。

それが後期の部派仏教では、宇宙原理としてのブラフマンについてはあいかわらず認めなかったのだが、小さな多数のブラフマンを認めようとした。いわば個我宇宙のようなものを認めた。これがその後に小乗仏教になる。自我を含んだ認識仏教だ。しかし、いくつもの多数の個我宇宙というのは、へたをすると言葉の数だけの個我宇宙になりかねない。

そこで、これを痛烈に批判する仏教思想家があらわれた。それがナーガールジュナ(龍樹)である。ナーガールジュナに始まる空の思想を「中観」という。さらに続いてマイトレーヤ(弥勒)やヴァスバンドゥ(世親)が出て、「唯識」をおこした。唯識はどこかで個我宇宙とも絡んだが、中観はいっさいを空じた。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~■空の思想史/立川武蔵~松岡正剛の千夜千冊~

<参考情報>

■ウバニシャッド

・古代インドの哲学書。ヴェーダの最後の部分に位置す文献群。ウバニシャッドは「近くに座る」という意味を持ち、師から弟子へとひ秘教的な教えが伝えられる様子を表している。

・ウバニシャッドの中心思想は、

宇宙の根源であるブラフマン(梵)と個人の本質であるアートマン(我)が本質的に同一であるという『梵我一如』の概念。この思想は、輪廻からの解脱を目指すものであり、後の仏教やジャイナ教に影響を与えた。

ウバニシャッドは紀元前800年から紀元前200年頃にかけて成立し、バラモン教の形式的な儀式に対する批判から生まれ、内面的な思索を重視する哲学的な内容が特徴である。

注)ヴェーダーンタ:インド哲学の主要な学派の一つで、特にウバニシャッドの教えに基づいている。『ヴェーダーンタ』という言葉は、サンスクリット語で『ヴェーダの終わり』を意味し、ウバニシャッドを指すこともあり、ヴェーダーンタの基本概念はウバニシャッドと同じで『梵我一如』の概念。

主要な学派

- アドヴァイタ・ヴェーダーンタ(不二一元論): シャンカラによって提唱され、ブラフマンとアートマンの究極的同一性を強調します。

- ヴィシシュタ・アドヴァイタ(制限不二一元論): ラーマーヌジャによって提唱され、ブラフマンとアートマンの同一性を認めつつも、個々の魂の独立性も認めます。

- ドヴァイタ(二元論): マドヴァによって提唱され、ブラフマンとアートマンの二元性を強調します。

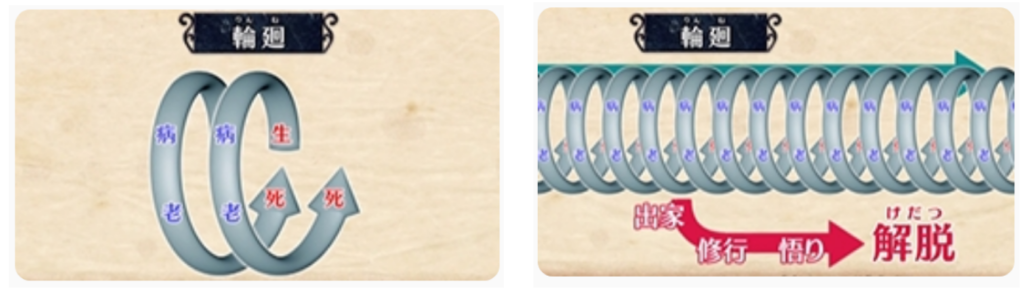

注)輪廻の解脱:人は、生まれてから、病(やまい)の苦しみ、老いの苦しみを経て、死に至る。死んだ後は、すぐにまたどこかで何かに生まれ変わり、同じ苦しみを味わう。それを、過去から未来永劫まで、際限なく繰り返していかなければならない。

この輪廻から逃れることを「解脱(げだつ)」という。

解脱するには、出家して修行をし、悟りを開くことが必要だと考えられていた。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

■バラモン教の歴史

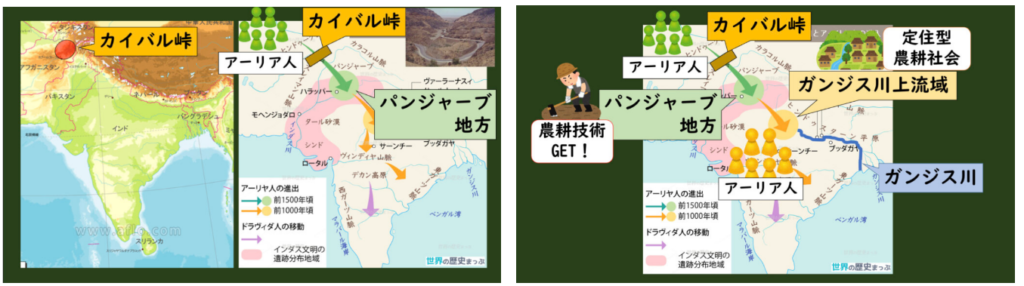

- 紀元前1500年頃、アーリア人がインドに侵入し、先住民族であるドラヴィダ人を支配する過程でバラモン教が形作られたとされる。

- 紀元前1000年頃、アーリア人とドラヴィダ人の混血が始まり、宗教の融合が始まる。

- 紀元前700年から紀元前400年にかけて、バラモン教の教えを理論的に深めたウバニシャッド哲学が形成される。

- 紀元前500年頃に、4大ヴェーダが現在の形で成立して宗教としての形がまとめられ、バラモンの特別性がはっきりと示される。しかしそれに反発して、多くの新しい宗教や思想が生まれることになる。現在も残っている仏教やジャイナ教もこの時期に成立した。

- 新思想が生まれてきた理由として、経済力が発展しバラモン以外の階級が豊かになってきた事などが考えられる。カースト、特にバラモンの特殊性を否定したこれらの教えは、特にバラモンの支配をよく思っていなかったクシャトリヤ(王侯・武士)に支持されていく。

- 1世紀前後、地域の民族宗教・民間信仰を取り込んで行く形でシヴァ神やヴィシュヌ神の地位が高まっていく。

- 1世紀頃にはバラモン教の勢力は失われていった。

- 4世紀になり他のインドの民族宗教などを取り込み再構成され、ヒンドゥー教へと発展、継承された。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%A2%E3%83%B3%E6%95%99

◆仏教の成立

・クシャトリヤ(王侯貴族・武士階層)やヴァイシャ(商人・農民階層)の勢力拡大

⇒バラモン優位の支配体制が揺らいでヴェーダ時代が終焉を迎えると、

⇒紀元前5世紀頃にはジャイナ教と仏教が成立し、

⇒マガダ国王の保護を受けた仏教は、

⇒カースト制度の批判や人間が平等に救済されることを説き、

⇒被支配階級の支持を集めた。

◆バラモン教と仏教の根本的な違い

・因果の道理

⇒バラモン教は無し:宇宙創造神話

⇒仏教は有り:「すべての結果には必ず原因がある」。この因果の道理を認めると、宇宙を創造した神がいた場合、「その神の原因は何ですか?」と聞くと答えられない。

※仏教では、宇宙を創造した神もなければ、宇宙の始まりもない。

「無始無終」といわれ、世界は始まりのない始まりから、終わりのない終わりへ続いている。

仏教では、因果の道理にもとづいて、諸法無我を前提として私たちが輪廻する迷いの根本原因を明らかにし、それをなくすことによって、生死輪廻から離れ、未来永遠の幸せになることを教えられている。

※因果の道理によって、「我」も含めて、固定普遍の実体というものはないことが分かった。これを諸法無我(しょほうむが)といい、一切に実体はないということ。

・階級 対 平等

⇒バラモン教は激しい身分制(男尊女卑):四つのヴァルナ(階級)にわかれている。バラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農民・商人)、シュードラ(隷属民)。

※この身分差別は、生きている間は、変えることができない。異なる身分の人とは食事も結婚もできまない。この4つの身分には、職業によるたくさんの階級差別があるが、職業も変えることはできない。

IT産業はカースト制において階級外(想定外の産業)になるため、新たな社会成功へのパスポート。

⇒仏教は平等:このような厳しい身分差別の社会にあって、すべての人は平等であると教えられている。

<参考情報>

■インドにおける「業」の思想とはどのようなものであろうか。

その点について略説すれば、インドにおいては、釈尊の時代になって、バラモン教の教義として、業の思想に基づく輪廻転生説が説かれるようになり、カースト制度(階層的身分差別)が確立されていくのである。

業の思想とは、人間がこの世の生を終えた後、次の世でいかなる生を受けるかは、この世で為した行為、すなわち、業によって定まるという考え方であり、また、輪廻転生説とは、人間は単にこの世のみで滅びるのではなく、肉体の滅後において、この世でのそれぞれの行為(業)に従って次の世に生まれ変わるという考え方であり、そこには輪廻転生する主体としての我が実体として考えられている。

このようなやバラモン教における業の思想による実体論的な論廻転生説は、現在の人生を来世のための仮の世と考え、ひたすらより良き来世を請い願う生き方となり、一方では、現在世も過去世の業によるものであるとの諦めを生み、次第にカースト制度を定着させ固定化させていった。

このような実体論的発想に基づく業思想に対して、釈尊は、「縁起」の思想によって、輪廻転生する主体としての「我」の実体性を否定し、輪廻転生説を否定して、

「解説は不動であり、これが最後の生存である。もはや、生まれ変わること(輪廻の苦しみを受けること)はない、という智見が生まれた。」

と、その初転法輪を終えるにあたって語ったと伝えられている。

ここには、実体的に考えられる、生存の継続としての輪廻に流転する自己存在は成立しないという智見こそが、「縁起」における解脱の内実であることが示されている。

そして、その「業」についても、

「生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなるのである。」

と説き、実体論的な輪廻転生説に基づく業思想を否定している。

このように、釈尊は「縁起」において、過去世における業の結果としての現在世への生まれを否定し、われわれの行為そのものの上に、行為者としてのわれわれの業の結果(業報)を見ていたのである。

すなわち、過去世の業の結果としての現在世という実体論的発想は何ら根拠のない構想(分別)でしかないと、「縁起」という智見によって確信した釈尊は、自らの行為の上に、そのようにしか行為せざるをえない自らの行為者としての責任を持ち、自らの現前の行為のただ中にあって自らの過去に目を向けるという、他律的でない自律的な業の思想に立っていたと考えられる。

このような釈尊の業思想を、龍樹は、先の第二例に説かれているように、「業」を行為と行為者との相互の関係性(相依相待)によって説明しつつ、「業」が実体的発想によって把握されることを否定しているのである。

釈尊は、「縁起」によって実体論的な業思想を批判したが、

釈尊亡き後の仏教は、次第にインド宗教において一般的であった実体論的な輪廻転生説を受け入れ、輪廻転生する主体としての「我」を否定した仏教の「無我」の立場を取りながらも、輪廻転生を可能にする「業」についての解釈を、それぞれの学説に基づいた独自の実体論によって構築していったのである。

それが龍樹によって批判されている阿毘達磨仏教における業論である。

龍樹は、以上の二十偈までにおいて、批判対象としての阿毘達磨仏教の業論を批判的な指摘を交えながら紹介した後、第二十一偈以下第三十三偈(「根本中論偈』の第十七章「観業果品」)において、輪廻に転生する実体化された業論を否定し、実体論的発想によらない業と果報との関係を説いているのである。

これら十三偈における龍樹の主張が、かれの「空」の思想において一貫している論理に基づいたものであることは、改めていうまでもないであろう。

龍樹の主張によれば、われわれの現前の行為(業)は、本来的には「縁起」であり、「自性」を持った実体的な存在の上に成立するものではないということである。もしそこに実体的な業を構想するならぱ、「多くの大きな過失」に陥ることは免れないという問題が、ここに指摘されているのである。

出典:サブタイトル/『業論』に対する龍樹の批判:小川一乗著より転記~釈尊の仏教を再確認し、そこに「生死即浬樂」という大乗仏教の原点を明にする~

■アーリア人(印欧語族の民族)の北インド侵入とバラモン教の形成

◆アーリア人

・居住地域

⇒中央アジアで牧畜生活を営んでおり、

⇒『火・風・雷・太陽』といった自然要素とその絶大なエネルギーを神格化して崇拝するようになり、

⇒これがバラモン教の起源になる。

⇒アーリヤ人の宗教は、捧げ物や生け贄を火で燃やす儀式を行い、神に祈って幸せを願うというものであった。

⇒紀元前1500年頃、彼らは南下してカイバル峠を越え、インド北西部のパンジャーブ地方へ侵入した。

⇒先住民が持つ農耕文化を学び、アーリヤ人の生活基盤は牧畜から農耕へと移行。

・ガンジス川流域に移動

⇒紀元前1000年頃には再度移動を開始

⇒ガンジス川流域の方が、パンジャーブ地方よりも農業に適した土地だったから。

※人口増加と気候乾燥化で牧草地不足になり、インドに侵入したという説がある。

出典:https://gusyakensekaishitankyu.com/?p=2264

◆古代インドのアーリア人によって広められた宗教

・バラモン教は、

⇒ヒンドゥー教の前身とされている。

バラモン教の主な教え

- 自然神崇拝:バラモン教は多神教であり、自然の力を神格化して崇拝した。主要な神々には雷神インドラ、火神アグニ、天空神ヴァルナなど。

- ヴェーダ:バラモン教の聖典は「ヴェーダ」と呼ばれ、リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダの四つのヴェーダから成り立つている。これらのヴェーダは、神々への賛歌や儀式の方法を記したものである。

- 輪廻転生とカルマ:バラモン教では、魂が生まれ変わりを繰り返す「輪廻転生」の概念があり、現世での行い(カルマ)が次の生に影響を与えるとされている。良い行いは良い結果を、悪い行いは悪い結果をもたらすと信じられている。

- 解脱:輪廻の苦しみから解放されるために「解脱」を目指すことが重要とされた。解脱を達成することで、魂は輪廻のサイクルから抜け出し、永遠の平安を得ると信じられている。

- カースト制度:社会はバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農民・商人)、シュードラ(隷属民)の四つのヴァルナ(階級)にわかれており、バラモン(司祭者)が最上位の階級として宗教儀式を司った。

バラモン教はその後、仏教やジャイナ教の誕生に影響を与え、最終的にはヒンドゥー教へと発展していった。

【ヴァルナによって、人々の身分・階級が厳密に分けられた古代インド(紀元前1500年~紀元前1000年頃)社会】

最上位は、複雑で厳密な祭式を執り行う司祭者「バラモン」。

その下に、王侯・武士。

続いて、農牧民や商人などの平民。

さらに、征服された人々からなる隷属(れいぞく)民(みん)。

最下位には、「不可触民(ふかしょくみん)」と呼ばれる人たち。

これが、後の「カースト制度」につながっていきます。

このような社会状況の中で、インドの人々の間に強く広まっていったのが、「輪廻(りんね)」の思想。

人は、生まれてから、病(やまい)の苦しみ、老いの苦しみを経て、死に至る。

死んだ後は、すぐにまたどこかで何かに生まれ変わり、同じ苦しみを味わう。

それを、過去から未来永劫まで、際限なく繰り返していかなければならない。

この輪廻から逃れることを「解脱(げだつ)」という。

解脱するには、出家して修行をし、悟りを開くことが必要だと考えられていた。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

出典:サブタイトル/釈迦(ブッダ)誕生前後のインド社会