■空および無自性の意義

■虚無論者と攻撃された中観派

・『中論』が

⇒空を説いていることはいうまでもない。

⇒中観派は空性論者と自ら称している(『プラサンナパダー』30、503、521ページ)。

・古来、空は「無」または虚無と解されやすい傾向がある。

⇒中観派を攻撃する人々は「空」を「無」と同一視し(同書475、490ぺージ)、

⇒中観派は一切を否定してその虚無を説いたのであるから虚無論者(こむろんじゃ)であると論じている。

⇒このように空を無の意味に解するならば、

⇒中観派は仏経を破壊する恐ろしい邪説となるわけである。

・第二四章(「四つのすぐれた真理の考察」)の始めには反対者の説が述べられている。

⇒「もしもこの一切が空であるならば、生も滅も存在しない。〔生も滅もないから〕聖なる四つの真理(四諦)の無いことが汝に附随して起こる」(第一詩)

⇒「聖なる四つの真理が存在しないから、完全に熟知すること(知)、(煩悩を)断ずること(断)。道を修習すること(修)、〔ニルヴァーナを〕直接に体得すること(証)はありえない」(第二詩)

⇒「それ(知・断・修・証)がないが故に四つの果報(四聖果:ししょうか)は存在しない。結果がないが故に結果としての状態(位:い)もなく、また目標に向かって進むこと(向:こう)もない」(第三詩)

⇒「もしもそれらの四向四果の聖者(八賢聖:はっけんじょう)が存在しないならば、修行者のつどい(サンガ)は存在しない。また聖なる〔四つの〕真理が存在しないから、正しい教えもまた存在しない」(第四詩)

⇒「法〔宝〕ならびに僧〔宝〕がないが故にどうして仏〔宝〕がありえようか。このように〔空を〕説くならば汝は三宝(仏・法・僧)をも破壊する」(第五詩)

⇒空〔を説くもの〕は果報の実有、非法、法、および世俗の一切の慣用法をも破壊する」(第六詩)

⇒これらの文句からみると、当時中観派が虚無論者であるとして他派から盛んに攻撃を受けていたことは想像に難くない。

⇒チャンドラキールティの註釈をみても中観派は「絶対的な虚無論者」(『プラサンナパダー』32ページ)、「一切を無なりとなす人」(同書159ページ)、「主な虚無論者」(同書32ページ)と決めつけられていたことがわかる。

⇒したがつて中観派はインド一般においてのみならず近代西洋の多くの学者によって虚無論者であるとされている。

■中観派の反論

・このような非難に対してナーガールジュナは次のように反論している。

⇒「ここにおいてわれらは答えていう。ー汝は空における効用(動機)・空(そのもの)および空の意義を知らない。故に汝はこのように論争するのである」(第七詩)

⇒チャンドラキールティの註釈によると、それぞれの存在に固有な実体があると主張する有自性論者(うじしょうろんじゃ)は空の意義を無と解してこのような非難を浴びせているにすぎないという(同書490ページ)

⇒「しかるに汝は無を空の意味であると妄(みだ)りに偏執しつつ、戯論(けろん)の網を拡げているのであるから「空におけるはたらき(用)を知らない」(同書491ページ)

⇒「・・・それ故に空性は戯論の止息を自性としているのに、どうして無であろうか。それ故に汝は「空性」をもまた知らないのである」(同上)

⇒「無という語の意味は空という語の意味ではない。しかるに汝は無という語の意味を空の意味であると妄りに実在視(増益:ぞうやく)してわれわれを非難する。

⇒それ故に汝は空という語の意味をもまたしらないのである」(同上)と註釈している。

⇒『中論』の目的とするところは

⇒ありとあらゆるもの(諸法)の無を闡明(せんめい)するのではなくて、

⇒空を闡明(せんめい)することである(同書239ページ)。

⇒チャンドラキールティは空を無と解する考えを邪見であるといって(『中観への入門』)、空観を断見または無の見解と同一視してはならないと論じている(『プラサンナパダー』273ページ)。

・そうして中観派は虚無論者であるという反対派の非難に対して

⇒「われわれは虚無論者ではない。

⇒有と無との二つの説を排斥することによって、

⇒われわれはニルヴァーナの城に赴く無二の路を明らかにするのである(同書329ページ)。と答えている。

⇒また嘉祥大師吉蔵も空観が老子の虚無の思想と混同されることを極力警戒している(『三論玄義』九枚左、一二枚右)。

■縁起を意味する空

・空が無の意味でないとするならば、

⇒どのように解するべきであろうか。

⇒中観派によれば空性とは縁起の意味であるという(『プラサンナパダー』491、500ページ)。

⇒空とは「縁起せる」という意味であり(同書505ページ参照)、

⇒不空とは「縁起せざる」と同義である(同書403ページ)。

⇒「またもしもかの妄取(虚妄なる法:もうしゅ)が自性上有るならば、

⇒それは〔他のものに〕依存して起こったものではないであろうか。

⇒そうして妄取が何ものかに依存して起こるのであれば、

⇒それは空性にほかならぬではないか」(『異論の排斥』第六六詩、なお漢訳『廻諍論(えじょうろん)第六七詩参照)

⇒『中論』をみるとかの有名な三諦偈(さんたいげ)第二四章・第一八詩において

⇒「どんな縁起でも、それをわれわれは空と説く」と論じている。

⇒前の説明と順序は逆であるが、縁起と空とを共に同義であると考える点は同じである。

⇒その他に、中観派の書のうちには、これと同趣意の説明が非常に多い。

⇒また三論宗でも「若し因縁によらば即ち是れ空なり」(『中論疏』934ページ)と言って同様にこの思想を受けついでいる。

⇒したがって『中論』第二四章・第三六詩には「縁起空」という語が出てくるが、

⇒これはチャンドラキールティの註解にあるように「縁起を特質とする空」(『プラサンナパダー』)502ページ)、あるいは

⇒「一切法の縁起を特質とする自性空」(同書515ページ)の意味であり、

⇒空が縁起を意味するということを一語に含めていいあらわしたものであろ。

・このように空が縁起の意味であるが故に

⇒反対派が中観派を虚無論者とみなすには当たらないといって

⇒チャンドラキールティは反対派を非難にも屈せず。

⇒「実に汝は無の意味を空の意味であると妄り実在視(増益:ぞうやく)して過失を指摘している。

⇒しかるにわれわれは空の意味を無の意味であるとは説明しない。

⇒そうではなくて縁起の意味である〔と説明する〕。

⇒それ故にこの空の説を排斥することは正しくない」(同書499ページ)と論じ、

⇒みずからは「縁起論者」(同書368ページ)と称している。

・中観派の思想によると、

⇒一切の法は相依って成立している、すなわち縁起しているのであり、空と縁起は同義であるから、

⇒ここにおいて始めて一切皆空という主張が基礎づけられ、

⇒諸法は空を特質としているともいわれ(『般若心経』岩波文庫、中村訳、27ページ)、

⇒また空は一切のもの(法)の共通の特質であるともいいうるのである(『プラサンナパダー』)246ページ)。

⇒従来中国においても、また近代西洋においても、ナーガールジュナは縁起を否定して空を説いたという解釈がかなり行われているが、

⇒これは彼の原意を得ていないことは明らかである。

・縁起と空あるいは不生などは

⇒互いに反対の概念なのではく、

⇒じつは同一の概念なのである。

■縁起を意味する無自性

・ここで問題が起こる。

⇒『中論』においては、「・・・は無い」、「・・・は存在しない」という説明がたびたび出てくるから、

⇒『中論』は、やはり諸法の無を説いたのではないか、という疑問が起こる。

⇒しかしこれも無を説いたのではなくて、

⇒諸法が自性上無い、ということを意味するのである。

⇒有を否定して無を主張したのではなく、

⇒実有を否定して無自性を説いたのである(同書198ページ参照)。

⇒したがって『中論』は「縁起」「空」を説くとともに「無自性」も説いているのであり、

⇒中観派は自ら無自性論者(同書24ページ、『さとりの行ないへの入門』パンジガー、411ページ)と称している。

⇒この無自性という概念も空と同様に縁起という意味である。『中論』には、

⇒「<それ自体>(自性)が縁と因とによって生ずることは可能ではないであろう。

⇒因縁より生じた<それ自体>は<つくり出されたもの>(所作のもの)なのであろう」(第一五章・第一詩)

⇒「またどうして<それ自体>がすなわち<つくりだされたもの>となるのであろうか。

⇒何となれば<それ自体>は<つくりだされたのではないもの>(無所作のもの)であって、

⇒また他に依存しないものだからである」(第一五章・第二詩)

・小乗において

⇒自性を有する法が因縁の助けをかりて生起するというが、

⇒もしも真に自性が実在するならば、

⇒「実在するものがどうして因縁を必要とするであろうか」(『プラサンナパダー』)359ページ)という疑問が起こる。

⇒自性を有する法が因縁によって生じるならば、

⇒その自性はつくられたもの(所作)であり、

⇒他に依存していることとなる。

⇒ところがつくられたもの、他に依存するものは「自性」とはいわれない。(同書260、263ページ)。

・すでに前に考察したように、自性とは

⇒法の「本質」「ありかた」を実体視したものでるか、

⇒有部によれば独立に実在するものであらねばならない。

⇒しかるにそれがつくられたものであり他に依存するということは全く矛盾している(同書360ページ)。

⇒また一般に自性は絶対に変化しないものであるから(同書160、521ページ)、

⇒もしも自性を承認するならば、現象界の変化が成立しえないこととなる(同書329ページ)。

⇒ところがこれに反して

⇒もろもろの事物(諸法)は無自性であるが故に、現象界の変化も成立しうと中観派は説明している(同書329ページ)。

⇒すなわちもろもろの事物はそれ自体の本性を欠いて、縁起せるが故に成立しているのである(同書160ページ)。

⇒各註釈において無自性と縁起とは同義に用いられているが、

⇒とくに、年代は後になるが、ハリバトラは、無自性とは縁起の意味であることを明確に断言している。

・したがって『中論』は

⇒空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

■あらゆる事象を建設し成立させる空観

・このように空といい無自性といっても、

⇒ともに「縁起」を意味しているのであるから、

⇒空観はしばしば誤解されるように

⇒あらゆる事象を否定したり、空虚なものであるとみなして

⇒無視するものではなくて、

⇒実はあらゆる事象を建設し成立させるものである。『中論』によれば、

⇒「空が適合するものに対しては、あらゆるものが適合する。空が適合しないものに対しては、あらゆるものが適合しない」(第二四章・第一四詩)という。ナーガールジュナの著『異論の排斥』においても、

⇒「この空性の成立する人にとっては、一切のものが成立する。空性の成立しない人にとっては、何も成立しない」といって同趣意の思想をいだいている(漢訳では

⇒「もし人が空を信ぜば、かの人は一切を信ず。もし人が空を信ぜざれば、かれは一切を信ぜず」と訳しているが、けだし適切であろう)。

⇒すなわち一切皆空であるが故に一切が成立しているのであり、

⇒もしも一切が不空であり実有であるならば一切は成立しえないではないか、というのである。

・『中論』第二四章においては

⇒始めに揚げた有自性論者の攻撃に対して積極的に反駁を加えている。

⇒「もしも<それ自体>にもろもろの事物の実有であることを認めるならば、

⇒もしもそうであるならば汝はもろもろの事物を因縁なきものとみなすのである」(第二四章・第一六詩)

⇒「汝はすなわち結果、原因、行動主体、手段、作用、生起、滅亡および果報を破壊する」(第二四章・第一七詩)

・そして以下においてたてつづけに有自性論者を攻撃している。

⇒もしも空を認めないならば、四つの真理(四諦)はありえないことになる(第二〇詩ー第二四詩)。

⇒しからば四つの真理のそれぞれを知ること・断ずること・証すること・修すうことが不可能となり(第二六詩・第二七詩)、

⇒聖なる四果を得ることはできず(第二八詩)、八賢聖もありえず(第二九詩)、三宝もありえないこととなる(第二九詩・第三〇詩)。

⇒また衆生が仏となることも不可能であり(第三〇詩・第三一詩)、罪障も福徳も果報も無いこととなり(第三三詩ー第三五詩)、一般に修行は無意味となる(第三九詩)。

⇒さらに一切の世俗のことがらも成立しえなくなるという(第三六詩ー第三八詩)。

⇒このように有自性論者(説一切有部など)こそ仏教を破壊するものであり、

⇒そうしてもろもろの事物の無自性を説く中観派こそ真に仏経を建設するものでありる、

⇒というのがナーガールジュナの主張である。

⇒これも全く空および無自性が縁起、すなわち相互依存ないし相互限定の意味であるが故にこのようにいいうるのであろう。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

<参考情報>

■縁起とは

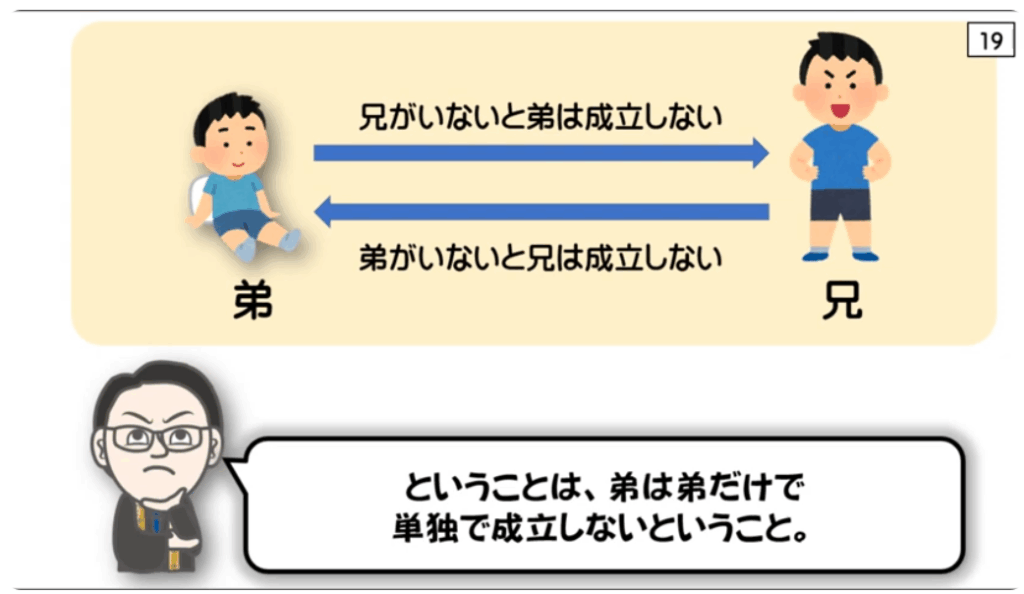

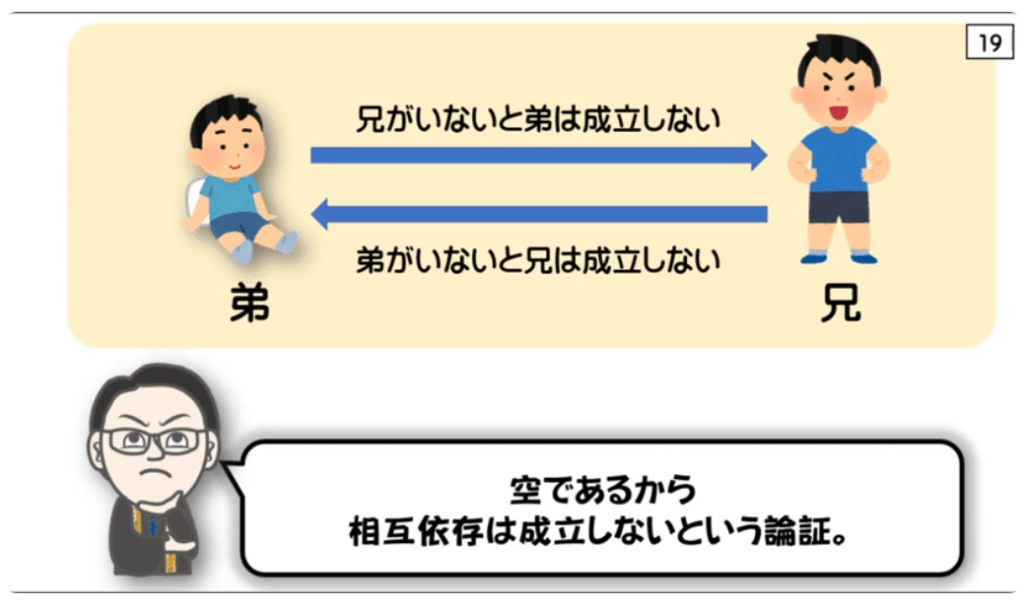

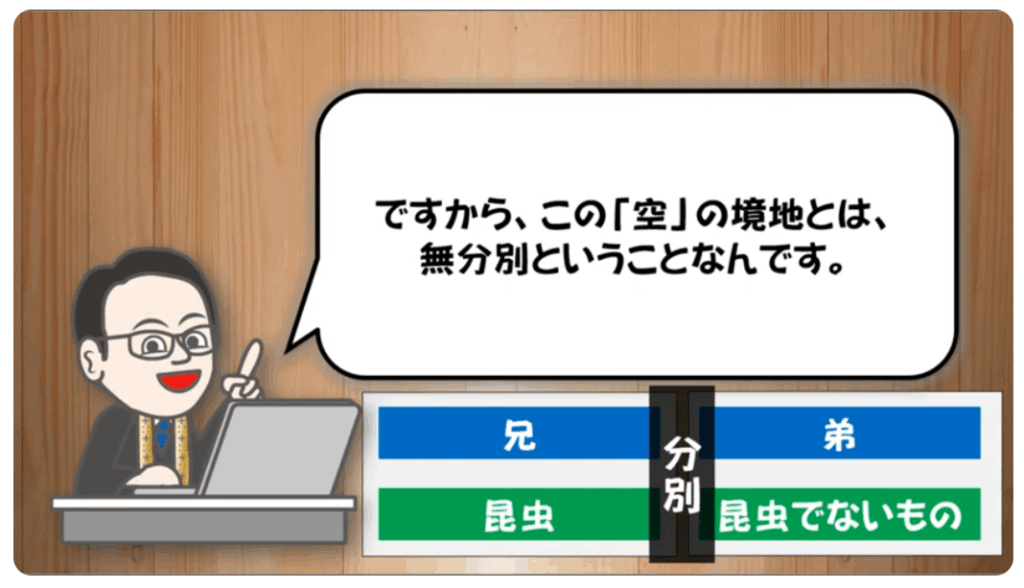

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

■相依性の否定

龍樹

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

■我々が勝手に昆虫というカテゴリを付けた(名付けた)

・実体はない

⇒無自性=空

■名付けられたも=有為

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

『般若経』の空の思想というのは、当時から誤解を招きやすいという面がありました。『中論』の作者である龍樹(ナーガールジュナ)の果たした一つの役割は、その誤解を正そうと努めたことにあります。もう一つは、この空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張したことです。それではどうして縁起を空と言い換えなければならなかったのかということですが、これには思想史的な文脈があります。

ナーガールジュナに言わせれば、物事の本質はむしろ働きや作用にあります。

壺を例にとると、「その中に水やミルクを盛るという働きをもつもの」を「壺」と言います。「人」と言おうと「アートマン」と言おうと、それは仮の表現としては何の問題もない。ただしあくまで仮の表現であって、実際にわれわれにとってあるのは意識だったり苦楽の感覚や意思だったり、対象のイメージや身体だったり、お互いの因果関係を通して変わりうるようなものである。

いかなるレベルであれ、実体的な固有の本質を認めることは変化を妨げることになる。変化を妨げるような考えは現実に照らして当たっていない、これがナーガールジュナの理解するところでした。

ナーガールジュナによれば、あるものがあるものによって生じるとき、依られるものと依るものは別とも同じとも言えないとされます。これは現代人にも分かりやすいですね。例えば氷が溶けて水になった場合、氷と水は様態が違っていますが、本質的には同じとも別とも言えません。

ナーガールジュナはこのような広い意味での縁起解釈に立ちます。

この考え方に立つことで初めて全てのものが変化しうるし、変化することが可能だからこそ、われわれは堕落することもできれば仏にもなると、こういう両方の可能性が開かれています。

この意味で、空が妥当するものには全てが妥当すると述べています。

次に「空」が意味するところですが、

ナーガールジュナにとって「空」というのは、縁起にほかなりません。言葉が違えば言葉の持っている概念も違って当然ですが、縁起、すなわち縁って生ずるということは、つまりは固有の本質を欠いているということです。固有の本質を欠くことを自性空と言いますが、「空」というのはもともと何かが何かを欠いているという意味です。

ですから空が縁起だというのは、実は固有の本質(自性)に対するナーガールジュナの定義に関係します。

固有の本質とは何かというと、『中論』第十五章の第二偈に「他のものに依ることなく作られないもの」という定義があります。これは西洋哲学でいう実体の概念に近い意味づけです。そういう固有の本質(自性)を欠くものは縁起すると言っています。

われわれは食事をしたり飲み物を飲んだりして生きていますが、そうすると人は常に新陳代謝しながら生きているという点では一瞬たりとも同じ状態であることはありません。一方でまた、微妙に変化しながらも法律的にも、また自分の意識の上でもアイデンティティを保っています。

そういうことを批判しているのではなくて、不変の変わらざる本質が自分の中にあるというふうに考えた途端に人はそこで止まってしまう、と言うのです。

ですからむしろ空であるときに、すべての人や事物は縁起し、他の人や事物と因果関係をもちながら変化し、全てが妥当する。これが「空」の意味であり、空であるときのすべてのものの有用性であります。

先ほど空というのは、固有の本質を欠いていることというだけでは半分の理解だと言いました。

固有の本質を欠くがゆえに他の働きと関係しあいながら働く、というのがもう半分です。

例えば、水を飲みたいときに氷を持ってこられても困ります。温度を上げて溶かしてもらわなくてはいけません。暖めるというきっかけを与えて溶かすことで水になります。水ではアイスコーヒーしか飲めませんから、ホットコーヒーにするときにはホットウォーター(温水)にしなくてはいけません。

日本語だとお湯という言葉がありますが、人間にとっての働きが異なるものに、人は別の名前を与えます。

言葉を仮りの表現として採用し、表現されるものの働きや様態が変われば、私たちはまた表現も替えます。ただし、水と氷、水とお湯の間にも連続性はあります。いずれにせよ、空であることによってこれらすべての変化は可能になり、空であればこそ作用がはたらくということです。

この縁起の思想を理解することが、仏教思想の核心を理解するうえできわめて重要です

ただし、同時にまた縁起の思想が様々な解釈をもたらしたということも併せて理解する必要があります。縁起説の核心は、生存の苦悩をもたらす原因を探究してそこに煩悩を見いだし、苦悩の原因となるその煩悩を静めることによりニルヴァーナ、すなわち煩悩の炎が吹き消された静謐な境地の獲得を目指す、というところにあります。

この点は初期仏教以来変わりません。ただし大乗仏教徒たちは、輪廻を離れてそのような境地に入ろうということではなくて、今この世で生きている世界でそれがありうると理解しました。時代背景の変化も影響してか、輪廻観も大きく変わりましたが、基本線は変わらないと言えるのではないかと思います。

出典:サブタイトル/空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張(龍樹)~『縁起と空』より転記/斎藤明 国際仏教学大学院大学教授・東京大学名誉教授~