■ナーガールジュナ(龍樹)の『中論』が目指(意識)した先は「最初期の仏教」

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

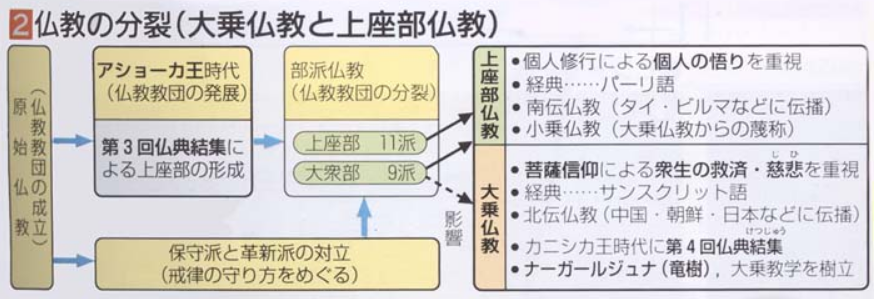

<参考情報>釈迦(紀元前565年~紀元前486年)、アショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)、カニシカ王(144年~171年)、ナーガールジュナ(2世紀中頃:カニシカ王と同時代)

出典:左図)https://butsuzou.themedia.jp/posts/7717652/ 右図)https://www.louvre-m.com/collection-list/no-0010 下図)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99

出典:左図)https://www.koumyouzi.jp/blog/902/右図)https://president.jp/articles/-/42220?page=6

出典:左図&真中図)https://nomurakakejiku.jp/column/post-18425.html 右図)Wikipedia東大寺盧舎那仏像

◆仏教成立当初の思想と『中論』(ナーガールジュナ著)

・ブッダの名において説きえた中観派(ナーガールジュナ)

⇒中観派を始めとする大乗仏教の経典や論書は、

⇒みな自己の説がブッダの真意を伝えているものであると説き、

⇒しかも自説の存在理由をブッダの権威の下に力強い確信をもって主張している。

※『中論』は大乗仏教を最初に理論的に基礎づけた。

・縁起を不生と解する思想(中観派)

⇒諸法の不生は『般若経』のうちにくりかえし説かれているところであるが、

⇒最初期の仏教にまでさかのぼりうる。

⇒ブッダは苦または苦楽あるいは十二支のひとつひとつについて

⇒それが自ら作られたものではなく、他のものによって作られたものでもなく、自作にしてまた他作のものでもなく、

⇒自作にも非ず他作にも非ざる無因生のものでもなく、

⇒実に縁起せるものにほかならぬと説いた。

⇒したがって縁起が時間的生起の関係(説一切有部の主張)を意味するのではないという思想は

⇒最初期の仏教に由来する点であるということは明瞭である。

⇒『中論』はこの問題を取り上げた。

⇒原始仏教聖典においては

⇒諸事物は「自作」「他作」「共作」「無因生」のいずれでもないということが簡単に述べられていたに過ぎないのに、

⇒中観派はこれを受けついで詳細に論証したのであった。

・論証の結果(縁起と中道を同義に解する最初期の仏教)

⇒『中論』は縁起と中道とを同義に解しており、

⇒この考えはすでに最初期の仏教において見出される。

⇒つまり中道の思想はすでに原始仏教聖典のうちにこれを見出すことができる。

⇒八正道(はっしょうどう:八種の正しい実践法)が中道であると説かれている箇所もかなり多いが、

⇒これとは別に純粋に理論的な意味おいて「中」または「中道」を説いている箇所がある。

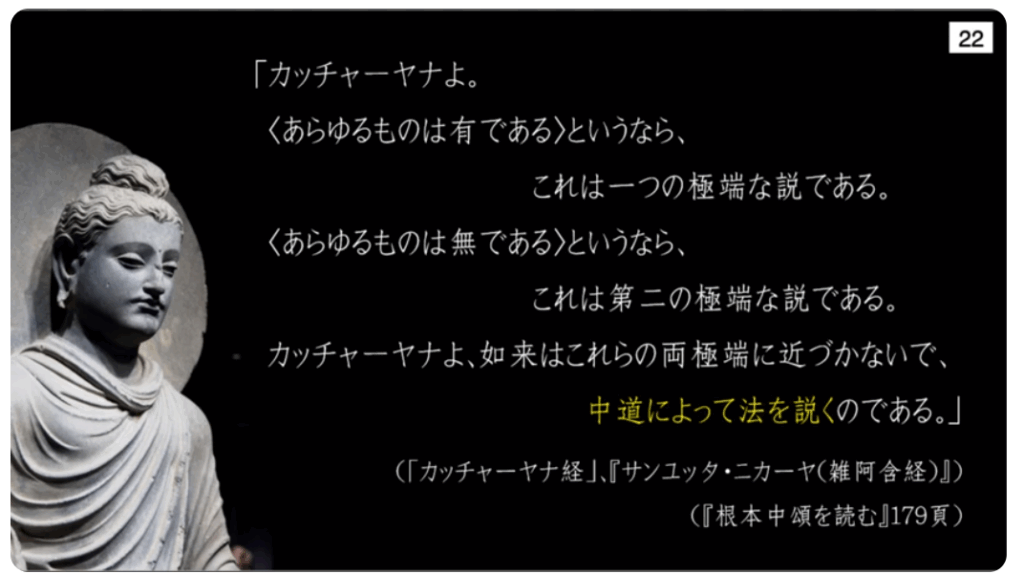

⇒「如来は二辺をはなれて中によって法(ダルマ)を説く」といわれている。

⇒中道の説明が常に縁起の説明に関連してなされていることに注目される。

⇒縁起説は以下の項で述べる「四不生」を主張し、

⇒「縁起」とは「これらもろもろの一方的な見解を離れていること」であるから中道であると説かれている。

⇒すなわち、例えば苦しみについていうならば、

⇒苦しみが<自らによって作らてたものであること>を説くのは、

⇒苦しみを作ったものとそれを感受するものが同一であることを意味するか常住を執する見解(常見)であり、

⇒常住を執する見解(常見)のほうは「一切が有である」というのと同一思想である。(宇井伯寿「印哲学研究)

⇒「世間は有である」というのと同義。

⇒苦しみが<他のものによって作られたこと>を説くのは、

⇒これに反して、苦しみを作ったものとそれを感受するものが別異であることを意味するか断滅を執する見解(断見)であり、

⇒断滅を執する見解(断見)のほうは「一切が無である」というのと同一思想である。(宇井伯寿「印哲学研究)

⇒「世間は無である」というのと同義。

⇒両者は二つの一方的な見解(二辺)であるとされている。

⇒これに対して縁起はそのいずれでもなく、

⇒いわんやそれが<両者によって作らてた>とか<無因によって作らてた>とかを説くのではないから、

⇒中道であると説明されている。

<参考情報>

■釈尊の悟り=中道

・両極を排する中道

⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない

⇒「空の教え」こそが

⇒釈尊の真意である中道

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

■『空』を例える

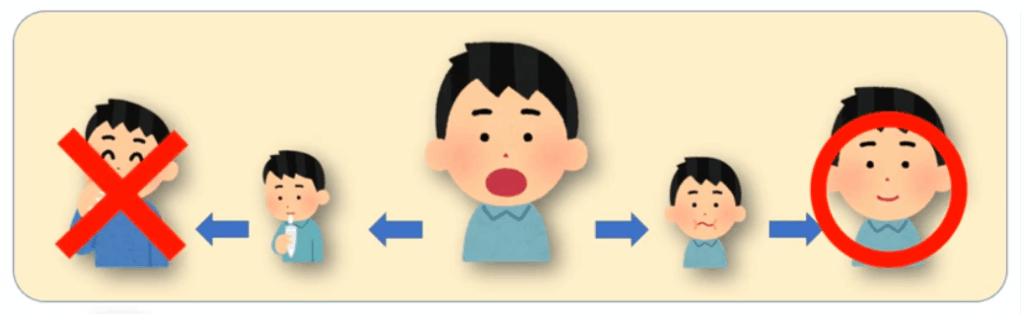

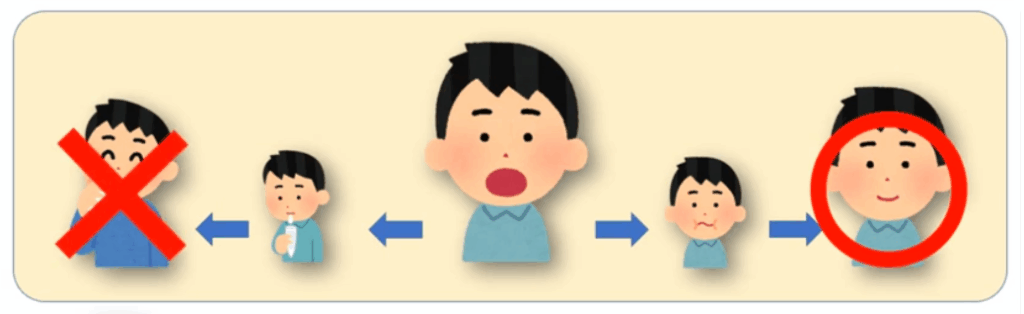

◆縁によって本体は変わる

・口の中にあるツバ(縁)は自然と飲める(汚くないツバと心で思う)

⇒一旦、口の中にあるツバをコップに出したツバ(縁)は飲めない(汚いツバと心で思う)

⇒固定的な汚いツバは永遠に存在しない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)のは妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

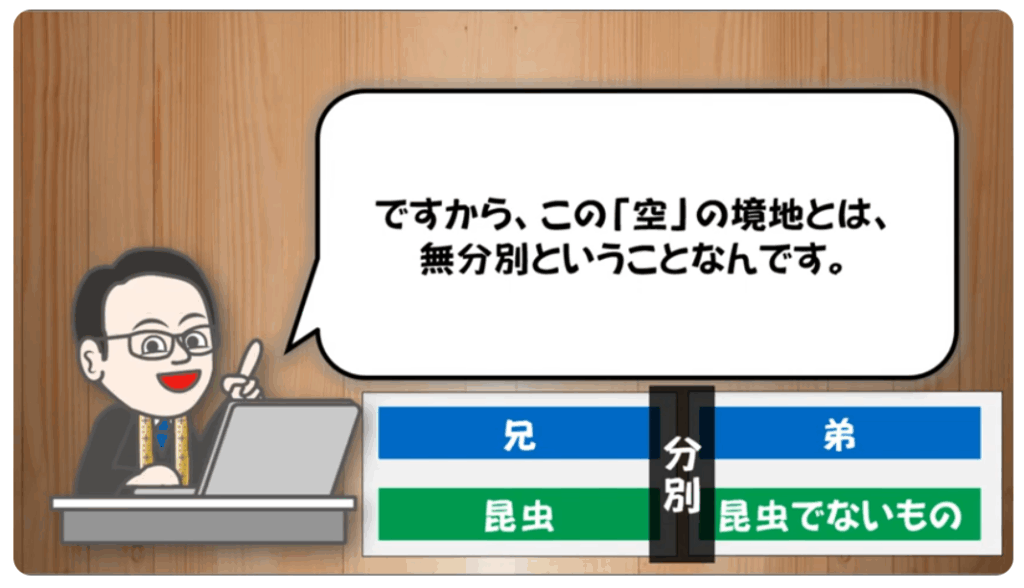

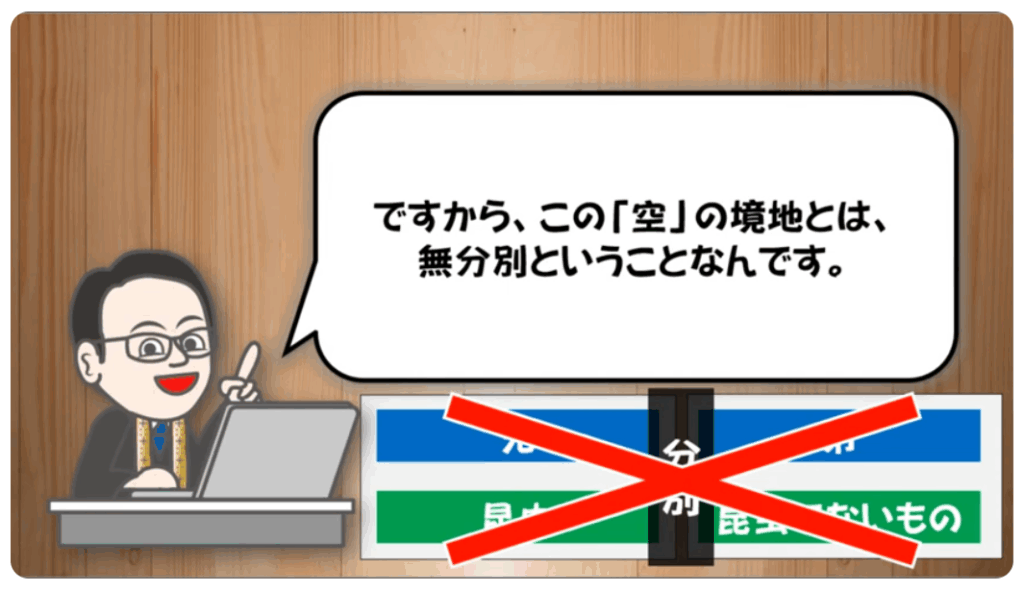

■『空」の教え

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

■苦しみの原因(要因)

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

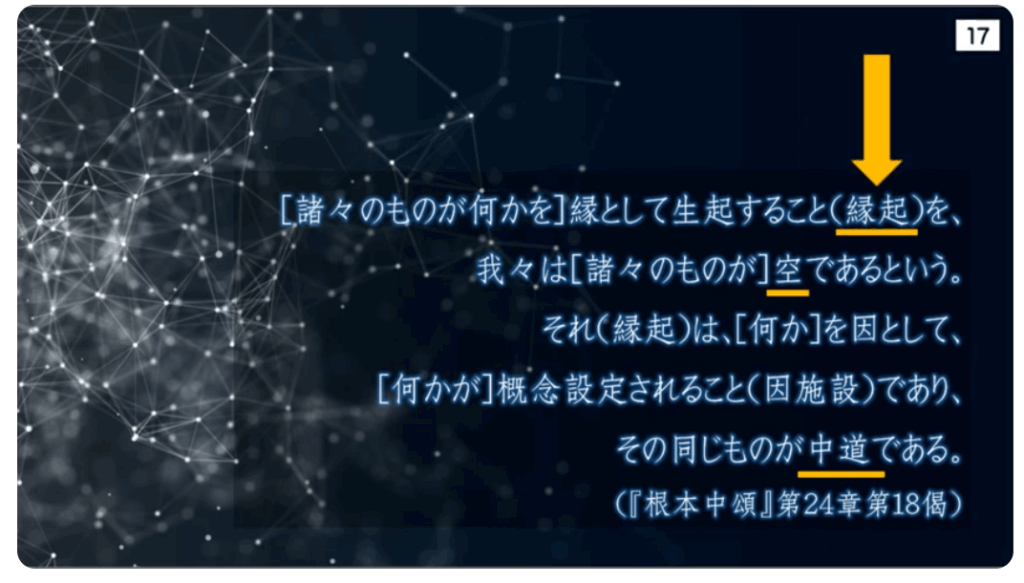

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

・対照的な有部(説一切有部)と中観派

⇒縁起が中道と同義であるということは最初期の仏教以来認められていたことであるが、

⇒後世、説一切有部などは縁起を時間的生起関係を説く形式として解したから、

⇒何故に縁起が中道を意味するか、ということの説明に困難を感じた。

⇒さらに有部には困難な問題がる。

⇒最初期の仏教は「一切が有る」「一切が無い」という主張を<二つの一方的見解>であるとして斥けたにもかかわらず

⇒有部はその一方的見解である「一切が有る」ということを主張したのであるから、

⇒仏教の本来の立場と矛盾することになる。

⇒したがって有部の諸論師はなるべくこの矛盾に触れないように、中道に関しては沈黙を守っている。

⇒しかし全然無視することはできなかったのであろう、『大毘婆沙論』において、

⇒仏教外の諸派は我を立てるから断滅または常住という過失に陥るが、

⇒有部は我を想定しないから断滅または常住という過失に陥ることなく、

⇒実有である法の連続的存在を認める有部の説は常住に隋するとはいえないと論じている。

⇒しかしこの解釈が原始仏教聖典の原意に忠実でないことは明らかであろう。

⇒有部が法有の立場に立ったために

⇒中道に関して語ることを好まなかったに反して、

⇒中観派は

⇒中道を中心問題として扱い、それを縁起の意味であるとした。

⇒この点において中観派は仏教の最初期の立場に復帰したといいうる。

⇒「是の如く諸仏は十二因縁生法を説き、

⇒因中有果無果(原因の中に結果が有るという見解と無いという見解)を離れ、

⇒故に断常に著せず、中道を行じて涅槃に入る」(『百論」破中有果品第七、大正蔵、三〇巻、178ページ上)

⇒またたとえ中道という語を用いなくとも、

⇒縁起は有または無という二つの一方的見解を離れていると説明されている。

⇒「有相は是れ一辺なり。無相も是れ一辺なり。是の二辺を離れ中道を行ずるは、是れ諸仏の実相なり」(『大智度論」六一巻、大正蔵、二五巻、492ページ下)

⇒これと同様の説明は他の書においてたびたび見出される。

⇒中観派によると

⇒ブッダは中道に立ち、相対立した二つの立場に関し完全な沈黙を守るから

⇒牟尼(寂黙:じやくもく)であると説かれている(『さとりの行ないへの入門』バンジカー、346ページ)

⇒またこの中道は、

⇒対立の排除という意味において「不二」ともよばれている。

⇒したがってチャンドラキールティは中観派は不二論者であるといい(『プラサンナパダー』331ページ)、

⇒「有と無との二論を排斥することによって、われわれはニルヴァーナ(涅槃)の城に赴く不二の路を明らかにする(同書329ページ)と説いている。

<参考情報>

■『空』を例える

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)のは妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■『空』の教え

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

■苦しみの原因(要因)

・分別(認識)にある

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

・四不生

⇒『中論』のもとの詩句自体について考察する。

⇒「もろもろの事物はどこにあっても、いかなるものでも、自体からも、他のものからも、〔自他の〕二つからも、また無因から生じたもの〔無因生〕も、あることなし」(第一章・第一詩)

⇒といって縁起が<不生>の意味であるということを説明している。

⇒これと同じ内容を他の詩句においても述べている。

⇒「事物は自体(自性)からも生じない。他のものからも生じない。自体と他のものからも生じない。何から生ずるのであろうか」(第二一章・第一三詩)

⇒「事物は自体からも生じない。他のものからも生じない。自体と他のものからも生じない。顚倒した見解をいだくものがどうしてありえようか」(第二三章・第二〇詩)

⇒また第一二章においては最初の第一詩において、

⇒「苦しみは<自らによって作らてたものである>(自作(じさ))、<他によって作らてたものである>(他作(たさ))、<両者によって作らてたものである>(共作(ぐさ))、<無因である>(無因作(むいんさ))と、ある人々は〔それぞれ〕主張する。

⇒しかるにそ〔の苦しみ〕は結果として成立するというのは正しくない」とまず主張し、

⇒第一二章全体がこの詩句の論証のために述べられている。このように

⇒事物は自体からも生ぜず、他のものからも生ぜず、両者からも生ぜず、無因生でもないというならば、

生起のあらゆる型を否定したわけであるから、

⇒『中論』においては縁起が生起の関係を意味しないことは明らかである。

・生起の意味を含まない縁起

⇒「微細なる物においてもなお〔自性として〕生を分別する無智なる人は縁生(縁によって起こる因果関係)義を見ないのである」(第十二詩)

⇒「どのようにしてこのことを知るべきか〔これは〕真性を知る最上者(仏)によって、縁起を〔正しく〕見て、縁生のものは不生であると説かれたのである」(第四八詩)といい、

⇒また「縁起は生滅を離れている」(第二三詩)ともいう。

⇒ともかく、いずれの解釈によるにしても、

⇒われわれの現実に経験し、われわれがそのうちに生存しているところの現象世界においてはもろもの事物が生滅変遷する。

⇒しかしそれは仮の姿であって、真実には生滅ということはありえないというのである。

<参考情報:【Google chrome AI回答】>

■ 無自性の意味と仮名の関連性

無自性(空):

あらゆるもの(事象、概念)は、自立的な実体を持たず、他のものとの関係性においてのみ成立しているという考え方です。これは、ナーガールジュナに始まる中観派が主張する「縁起(えんぎ)」の思想と深く結びついています。

仮名(けみょう):

無自性の教えを説明する際に用いられる言葉で、自立的な実体を持たない事象や概念が、便宜的に名付けられたり、仮に存在していると認識されたりする状態を指します。例えば、人間も「関係的な存在」であると表現されるように、一切は「関係性」の上に成り立っているということを示します。

縁起との関係:

縁起の法によれば、あらゆるものごとは、他の多くの要素との相互依存関係によって生成・消滅します。この相互依存性によって成立していることを「無自性」と捉え、その「仮の存在」を「仮名」と表現することで、二辺(常見・断見など)に偏らない中道(ちゅうどう)の立場を理解することができます。

・縁起による四法印の基礎づけ

⇒仏教では古来「三法印(さんぽういん)」ということを説いた。

⇒「三法印」とは「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)」をいうのであるり、

⇒「一切皆空」を入れると四法印になる。

⇒では中観派は他の二項目、すなわち「諸行無常」と「一切皆空」とをどのように解していたのであろうか。

⇒中観派は無常を空の意味に解している。

⇒「無常を観ずるは、即ち是れ空を観ずるの因縁なり」(「大智度論」二二巻、大正蔵、二五巻、222ページ)

⇒「無常は則ち是れ空の初門なり。無常を諦(あきら)かに了せば、諸法は則ち空なり」(「大智度論」三一巻、大正蔵、二五巻、290ページ)

⇒いま『中論』についてみると、

⇒「縁起したのではない苦しみがどこにあろうか。無常は苦しみであると説かれている。それ(無常性)は自性を有するものには存在しないからである」(第二四章・第二一詩)といい、

⇒チャンドラキールティの詿解『プラサンナパダー』をみると、

⇒「何となれば自性(本体)を有するものは縁って起こりはしない。

⇒そうして縁起したのではないものは無常ではない。

⇒何となれば存在しない<虚空の華>は無常ではないから。

⇒・・そうしてもしも諸事物が本体(自性)を有することが承認されるならば無常なるものは存在しない」(『プラサンナパダー』506ページ)という。

⇒故に『中論』によれば

⇒無常なるものは必ず縁起しているし、

⇒また縁起したものではないものは無常ではないというのである。

⇒したがって『中論』は諸行無常を縁起によって基礎づけていることが明瞭である。

⇒さらに三法印の中の他の一つである「一切皆空」も縁起によって基礎づけられていることがわかる。

⇒前述の詩の中でも「縁起したのでない苦しみがどこにあろうか」といっているし、詿釈をみると、

⇒「苦は縁より生ぜず。故に則ち苦は無し」(青目釈、大正蔵、三〇巻、33ページ)

⇒「縁起が存在しないならば、苦は存在しない」(『無畏論』)

⇒というから、苦は必ず縁起してあらわれるものであると考えていたのであろう。

⇒また『中論』第一二章(苦しみの考察)において

⇒それ自体によって作られたのでもなく、他のものによって作られたのでもなく、自体と他のものとの両者によって作られたのでもなく、また因が無くして作られたのでもないということを説いているから、

⇒結局、苦しみが縁起してあらわれたものであることを意味している。

⇒したがって『中論』は、

⇒三法印(「諸行無常」「諸法無我」「涅槃寂静」)をことごく縁起によって基礎づけていることがわかる。

⇒最初期仏教においては三法院の意味するところは、

⇒縁起説と同趣意であるといわれているが(宇井伯寿『印度哲学研究』第二巻、327ページ)、

⇒『中論』は独自のしかたでこの道理を明示しているのである。

■原始仏教聖典(ブッダが述べたこと)に遡る

◆仏教哲学は「法(dharma)」の哲学

・仏教思想は、つねに法(dharma)に関する思索を中心として発展している。

⇒法の体系の基礎づけにおいて、

⇒仏教成立の当初においては、

⇒自然的存在の領域を基礎づけ可能ならしめるところの法の領域を、

⇒自然的存在の領域から区別して設定し、

⇒仏教はもっぱらこの法の領域を問題とした。

⇒原始仏教は自然認識の問題を考慮の外においている。

⇒もしも自然的存在だけを問題としているのであるならば、

⇒その所論はそれほど難解なものではないだろし、仏教徒でない人でも容易にその所論を理解しうるであろう。

⇒ところが仏教は

⇒実践的宗教者の関心事と映じた「法」をとりあげたのである。

⇒法(dharma)とは

⇒一切の存在の軌範となって、存在をその特殊性において、成立せしめるところの「かた」であり、

⇒法そのものは超時間的に妥当する。

⇒したがって、この解釈は「理法」「軌範」という語源的な解釈とも一致する。

⇒法は自然的存在の「かた」であるから

⇒自然的事物と同一視することはできない。

⇒そうしてその法の体系として、

⇒五種類の法の領域である個体を構成する五つの集まり(五蘊:ごうん)、

⇒認識及び行動の成立する領域としての六つの場(六入)等が考えられる。

<参考情報>

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

⇒しかしながら法の体系をいかに基礎づけるか、すなわち法の体系を可能ならしめる根拠はどうか、という問題に関しては、なお考究の余地を残していた。

⇒原始仏教聖典の初期に属する資料からみると、

⇒これを基礎づけるために縁起説が考えられていたことを知りうる。

⇒「法」の体系を縁起によって成立せしめようとするのである。

⇒縁起に関しても種々な系列が考えられ、

⇒後になってついに十二支の系列のもと(十二因縁)が決定的に優勢な地位を占めるようになった。

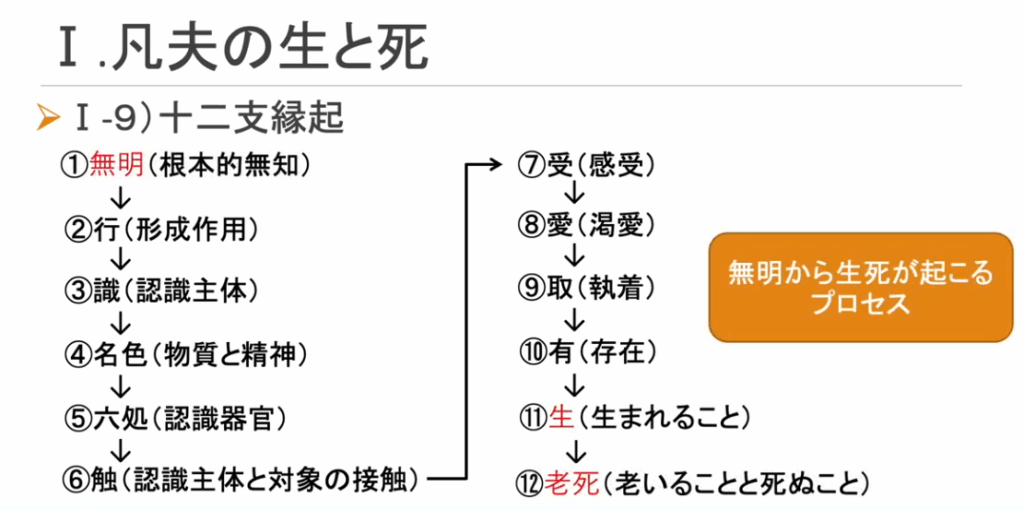

注)十二因縁(じゅうにいんねん):仏教における因果関係の連鎖を説明する教えであり、すべての現象が互いに依存し合って生じることを示している。

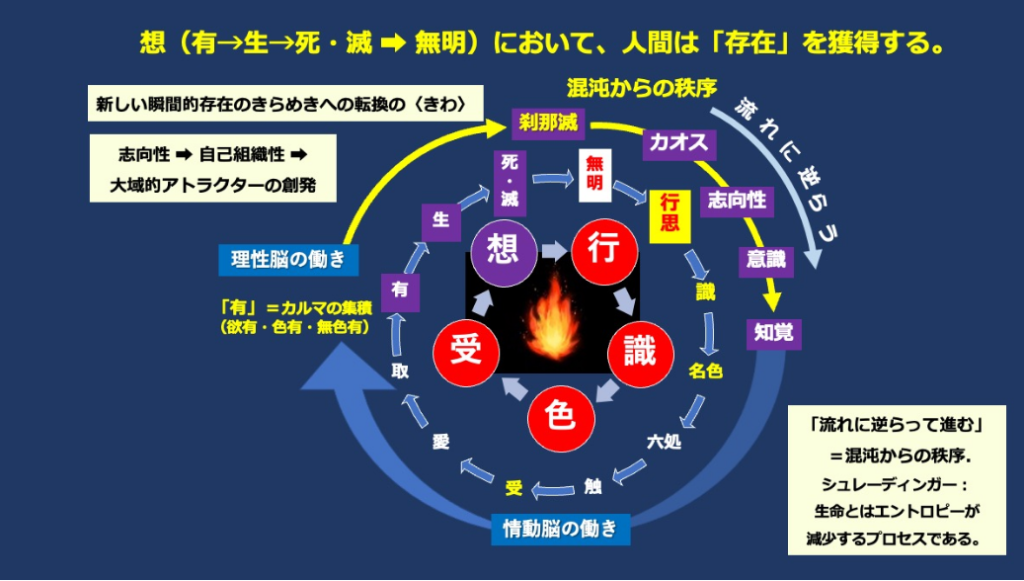

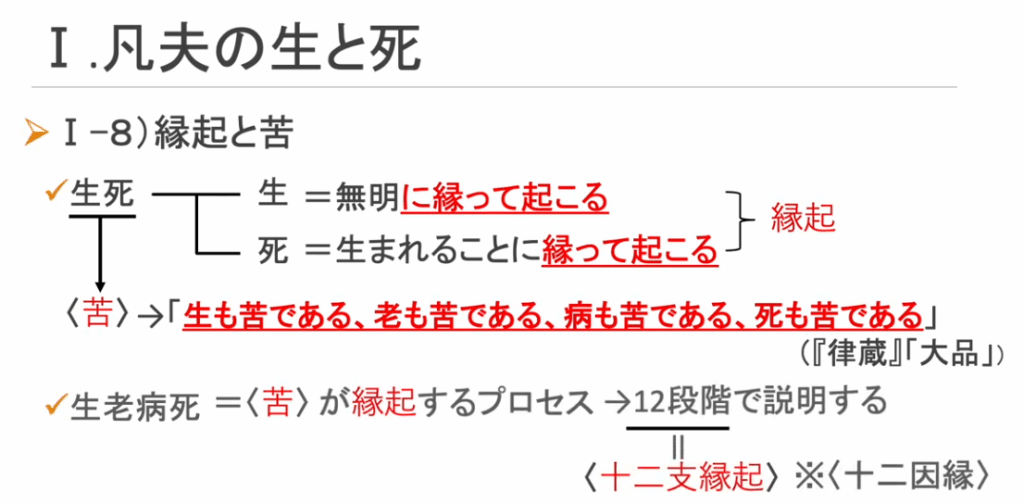

十二因縁の段階

- 無明(むみょう、Avidyā): 無知や無明。真理を知らないことから苦しみが始まる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や行為。無明によって生じた意識や行動の種子。

- 識(しき、Vijñāna): 識別の意識。行によって生じる意識の芽生え。

- 名色(みょうしき、Nāmarūpa): 心身。識によって生じる心と身体の結合。

- 六入(ろくにゅう、Ṣaḍāyatana): 六根。名色によって生じる感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)。

- 触(そく、Sparśa): 接触。六入によって生じる感覚の接触。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受。触によって生じる感覚の受け取り(苦、楽、中性)。

- 愛(あい、Tṛṣṇā): 渇愛。受によって生じる欲望や執着。

- 取(しゅ、Upādāna): 取著。愛によって生じる執着や取り込み。

- 有(う、Bhava): 存在。取によって生じる存在や生存の状態。

- 生(しょう、Jāti): 生まれ。存在によって生じる生まれの過程。

- 老死(ろうし、Jarāmaraṇa): 老化と死。生まれによって生じる老いと死。

意義

十二因縁は、人生の苦しみや輪廻の連鎖を解き明かすための重要な教え。この因果の連鎖を理解することで、苦しみの原因を見極め、それを克服する方法を学ぶことができる。

<参考情報>

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

◆仏教は一切が無常を説く

・ゴータマ・ブッダ(釈尊)は

もろもろの存在が生滅変遷するのを見て

「すべてつくられたものは無常である」(諸行無常)と説いたといわれる。

それはわれわれの生存の相を観察するに

一切の存在は刹那刹那に生滅変遷するものであり、

⇒何ら生滅変化しない、常住な実体は存在しない、ということを意味している。

当時の仏経以外の諸思想が、絶対に常住不変なる形而上学的実体を予想していたから、

ブッダはこれを排斥して

別にすべてつくらっれたものの無常を説いたのである。

ところが諸行無常を主張するためには何らかの無常ならざるものを必要とする。

もしも全く無常ならざるものがないならば、

「無常である」という主張も成立しえないのではないか。

もちろん仏教である以上、

無常に対して常住なる存在を主張することは許されない。

またその必要もないであろうが、無常なる存在を無常ならしめている、

より高次の原理あるはずではないか、という疑問が起こる。

一般に自然的存在の生滅変遷を強調する哲学は

必ずその反面において不変化の原理を想定するのが常である。

故にゴーダマ・ブッダが

有・無の二つの極端説を否定したにもかかわらず

有部(説一切有部)が

「有」を主張して著しく形而上学的立場をとった理由もほぼ推察しうるものであるが、

何故にとくに法の「有ること」を主張したのであろうか。

◆法有(説一切有部)の成立する理論的根拠

・法とは自然的存在を可能ならしめているありかたであり、

⇒詳しくいえば「・・・であるありかた」である。

⇒たとえば受とは「隋触:ずいぞく(外界からの印象)を領納:りょうのう(感受)す」といわれ、

⇒「感受されてあること一般」である。

⇒個々の花、木などの自然的事物は法ではないが、

⇒その「ありかた」としての、たとえば「感受されてあること」は法である、とされる。

⇒さて、その個々の存在はたえず変化し生滅するが、

⇒それの「ありかた」としての「感受されてあること一般」は変化しないものではなかろうか。

⇒すなわち法としての「受」はより高次の領域において有るはずである。

⇒存在はつねに時間的に存するが、

⇒法は「それ自身の本質(自相:じそう)を持つ」ものとしてより高次の領域において有るから、

⇒超時間的に妥当する。

⇒かくして法は有る、すなわち実在する、とされた。

⇒したがって「一切有」という場合の「あり」はまさしく漢字の「有」の示すように「がある」の意味である。

⇒これを要約すてれば、初期仏教における「・・であるありかた」としての法が、

⇒有部によって「・・・であるありかたが有る」と書き換えられたのである。

⇒「である」(essentia)から「がある」(existentia)へ、

⇒essentiaからexistentiaへと論理的に移っていったのが、

⇒法有(説一切有部)の立場を成立する論理的根拠である。

◆一方、『中論』における否定の論理

・実念論的思惟の排斥

⇒けっして従前の仏教のダルマ(法)の体系を否定し破壊したのではなく、

⇒概念を超越的実在と解する傾向を排斥したのである。

⇒「であること」(essentia)を、

⇒より高い領域における「があること」(existentia)とみなして実体化することを

⇒防いだのである。

◆不断不常を主張し合う<法有(説一切有部)>と<法空(中観派)>

元来ブッダは

仏教以外の諸派の説を

断または常の見解に隋するものとして排斥した。

かりそめにも仏経徒たるものは

けっして断滅と常住との偏見を持つことは立場上許されない。

すなわちいかなる個人存在もまたいかなる事物も

永久に存在する(常住)と考えてはならない。

また反対にただ消え失せてしまうだけである(断滅)と考えてはならない。

この両方の見解はともに排斥されねばならない。

「不断不常」は仏教徒にとっては絶対の真理である。

・しかしながら有部(説一切有部)のように

⇒ダルマ(法)を独立の実体とみなし、

⇒これが過去現在未来の三世に恒有であるならば、

⇒著しく集積説に近くなるから、

⇒これははたして「不断不滅」を説いたブッダの最初の思想に忠実であるといいうるのであろうか。

・有部と対立する学派であった経部(上座部仏教の一派)の主張

⇒すでにこの点に着目して、もしも説一切有部が主張するような「三世実有法体恒有」の説を許すならば、

⇒常住という理論的欠点に隋するのではないか、といって有部を攻撃している。

・有部の反論

⇒ダルマ(法)それ自体(法体)は恒有するけれども、

⇒「世を経」から、すなわち過去現在未来という時間的規定を受けるから

⇒「常住」の理論的欠点には陥らない、といって極力弁解している。

⇒しかしならが依然として有部にはこの弱点がつきまとっている。

・ナーガールジュナの主張

⇒まさしくこの弱点を突いたのである。

⇒法有(説一切有部)の立場の人は極力自己の説が「断」または「常」の理論的欠点に陥らないということを証明しているのに対して、

⇒ナーガールジュナは、たとえ相手がそのように証明するにしてもやはり「断」と「常」との理論的欠点に陥るといって攻撃している。

⇒たとえば第一七章第一七詩において「法有」の立場に立つ人々は、

⇒「そうして心から個人存在の連続が〔起こり〕。

⇒また個人存在の連続から果報の生起が有り、果報は業に基づいているから、断でもなく、また常でもない」といいい、また第二〇詩において、

⇒「仏によって説かれた<業が消失しないという原理>は、

⇒空であって、しかも断絶ではなく、輪廻であってしかも常住ではない」と説いているのに対して、

⇒ナーガールジュナは

⇒「何故に業は生じないのであるか。それは本質をもたいないもの(無自性)であるからである。

⇒またそれが不生であるが故に(生じたものではないから)、滅失することはない」(第二一詩)と答えている。

⇒その意味は、仏<業が果報を受けないで消失することはないという原理>を説いたとしても、

⇒それは業が本体のないもの(無自性)であるから不生なのであり、

⇒したがって不滅(不失)であるというのであり、

⇒相手(正量部:上座部仏教の一派)の理解するような意味ではないというである。さらに次の第二二詩によると、

⇒「もしも業がそれ自体として(自性上)存在するならば疑いなく常住であろう。

⇒また業は作られたものではないことになるであろう。

⇒何となれば常住なるものは作られることがないからである」と答え、

⇒以下さらに反駁(はんぱく)を続けているが、要するにナーガールジュナは

⇒業がそれ自体(自性上)有るならば、「常住」という理論的欠点に陥るが、

⇒業が自体の無いもの(無自性)であるからこそ、「常住」という理論的欠点に陥らないと主張している。

⇒また第二一章第一五詩において法有の立場の人が、

⇒「有〔の立場〕を承認している人にとっては、

⇒断滅ということも無いし、また常住ということも無い。

⇒〔われわれの〕この生存というものは結果と原因との生起、消滅の連続であるからである」と主張するのに対して、

⇒ナーガールジュナは、

⇒「もしも結果と原因との生起と消滅との連続が生存であるならば、

⇒消滅がさらに生ずることは無いから、原因の断滅が隋(したが)い起こる」(第二一章第一六詩)

・「断滅」に堕ったとして論破

⇒<法有(説一切有部)>の立場も<法空(中観派)>の立場も共に、

⇒「不断不常」を真の仏教であるとみなして、

⇒自己の説においては断常の理論的欠点が無いことを互いに主張し合っている。

⇒どちらがブッダの真理に近いかという問題に関しては、なお独立の研究を要するが、

⇒ナーガールジュナによれば、

⇒実有なる法(ダルマ)を認めようとすると

⇒それが存続すれば「常住」という理論的欠点に隋し、

⇒滅すれば「断滅」という理論的欠点に陥るから、

⇒法有(説一切有部)の立場においては「不断不常」ということは不可能である。

⇒反対にダルマ(法)が実体の無いもの(無自性)であるからこそ「不断不常」といいうる、と解するのである。

⇒すなわち、一、異、去、来、生、滅を論破したように「断」「常」を論破したのではなく、

⇒「不断不常」であると自ら称する相手の説を、

⇒実は「断常」に陥ったものであるとして、それを論破したのであるから、

⇒他の「論難」(破邪)の論法とは幾分内容を異にしている。

注)他の「論難」(破邪):「八不(はっぷ)」

「不生、不滅、不常、不断、不一、不異、不来、不去」という八種の否定である。

■大乗仏教の『空』の観念

もろもろの事象が

相互依存において成立しているという理論によって

空(śūnyatā:シューニャター)の観念を基礎づけた。

◆空(śūnyatā)とは

・その語源

⇒「膨れ上がった」「うつろな」という意味である。

⇒「膨れ上がった」ものは中が「うつろ(空)」である。

⇒数学においてゼロと呼んでいる小さな楕円形の記号は

⇒サンスクリット語ではシューニャ(śūnya)と呼ばれる。

⇒それが漢訳仏典では「空」と訳されているのである。

・大乗仏教、とくにナーガールジュナを祖とする中観(ちゅうがん)派の哲学者の主張

何ものも真に実在するものではない。

あらゆる事物は

見せかけだけの現象にすぎない。

その真相についていえば空虚である。

その本質を「欠いて」いるのである

(śūnya:・・を欠いているという意味に用いられる)。

無も

実在ではない。

あらゆる事物は

他のあらゆる事物に条件づけられて起こるのである。

空(śūnyatā)というものは

無や断滅ではなくて

肯定と否定、有と無、常在と断滅というような

二つのものの対立(二項対立)を離れたものである。

したがって、あらゆる事物の依存関係(relationality)に外ならない。

◆ナーガールジュナの出現

・ナーガールジュナの思想の根本は

⇒この「空(śūnyatā)」の思想である。

⇒すでに大乗仏教の般若経典の中に空観(くうがん)ということが述べられていたが、

⇒それの発展したものである。

⇒般若経典は膨大なものであるが、その中では、ただ、空ということが高らかに強調され、繰り返されている。

⇒しかし、それを理詰めに論議するようなことはなかった。

⇒ところが、後に空の思想を積極的に理論的に説明する人々が現れてきた。

⇒その発端となったのが、ナーガールジュナである。

⇒ナーガールジュナが空の思想を理論的に基礎づけた。

⇒大乗仏教とよばれるものは、みな彼から出発したのである。

⇒そのため、日本では、彼は南都六宗・天台・真言の「八宗の祖師」と仰がれている。

⇒のちの仏教のいろいろな思想は、彼に負うところが非常に多い。