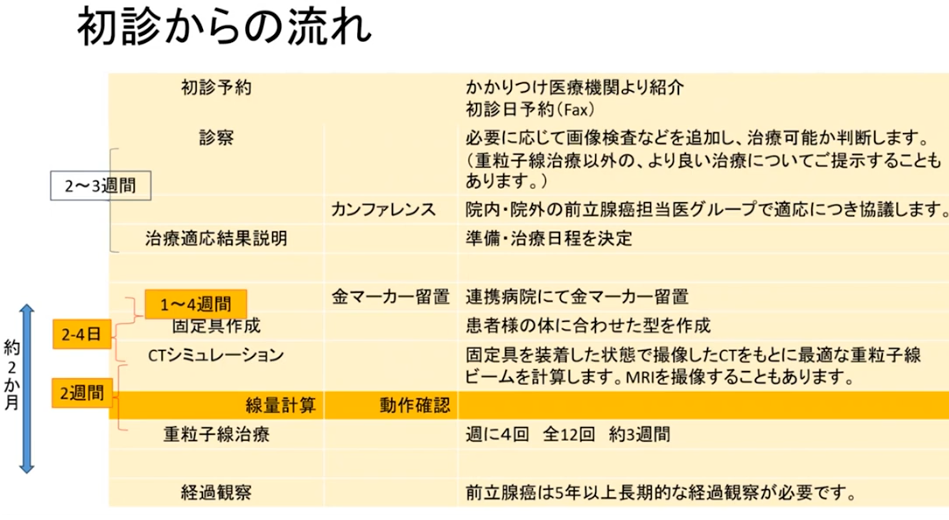

■重粒子線施設:QST

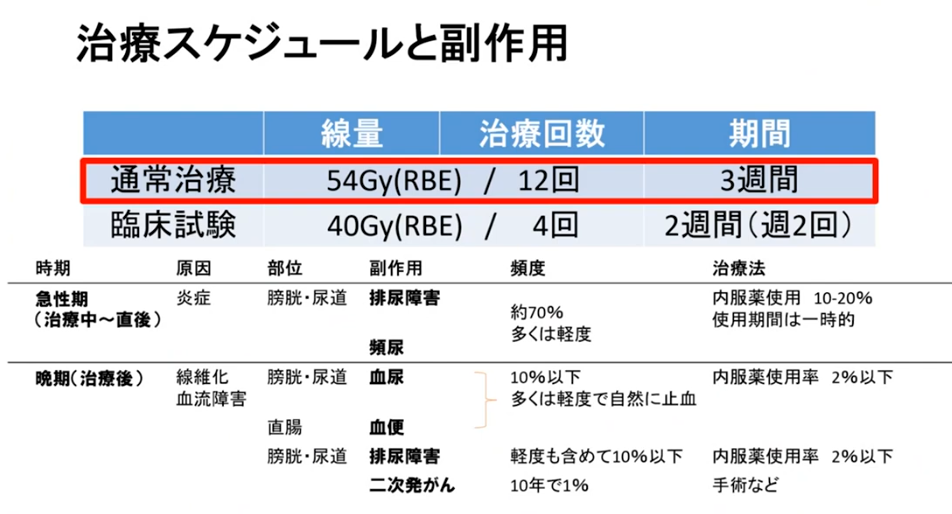

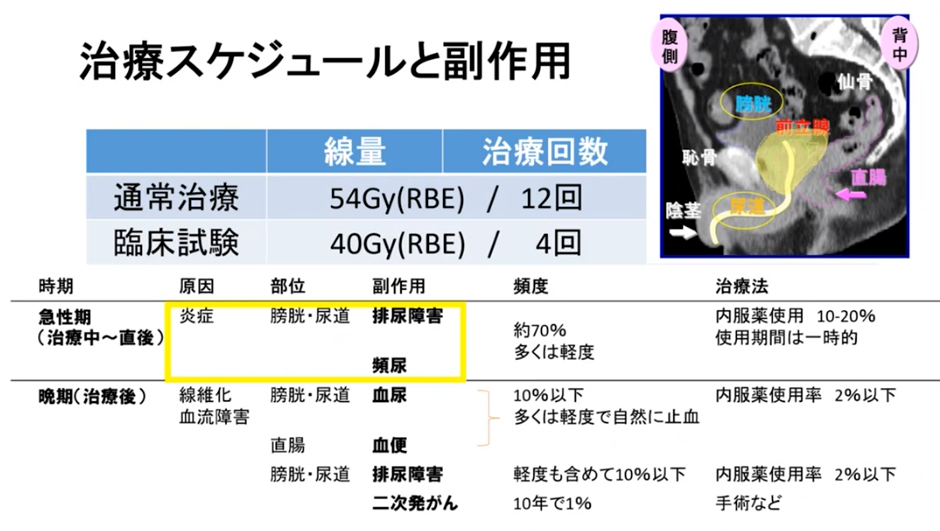

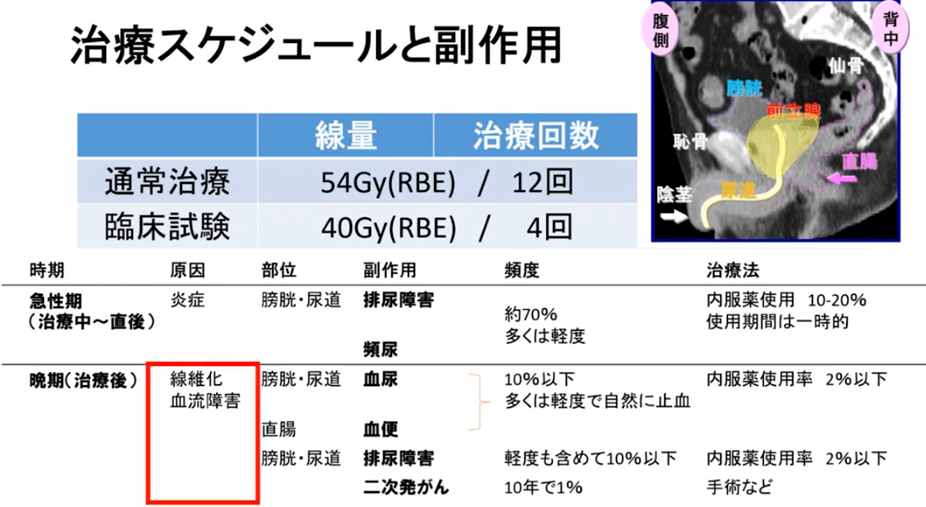

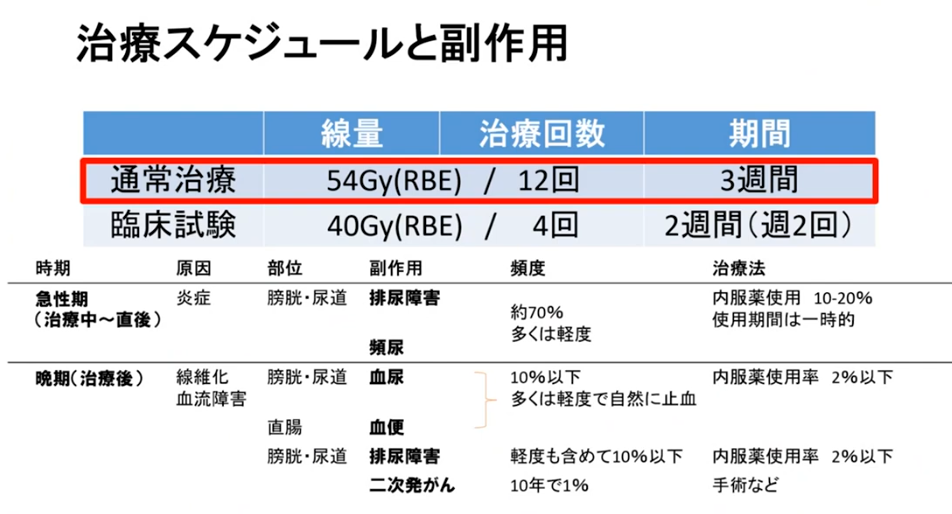

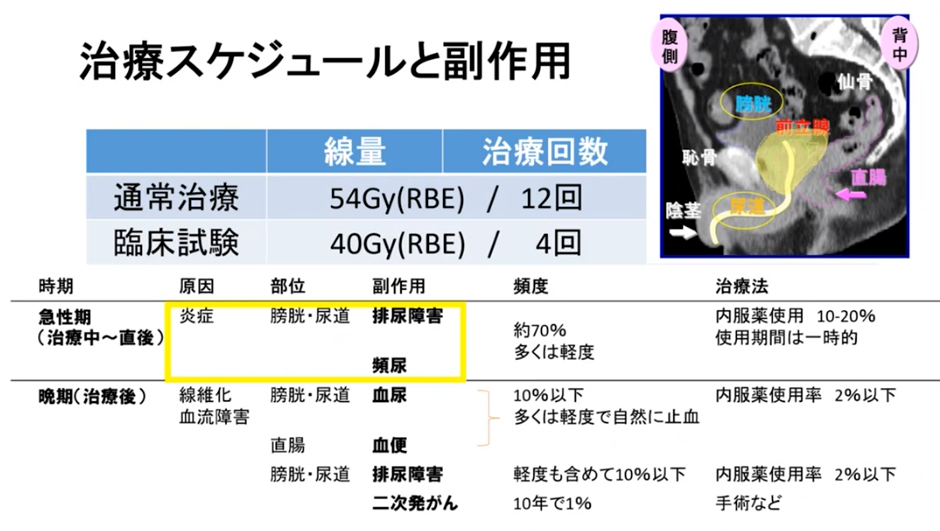

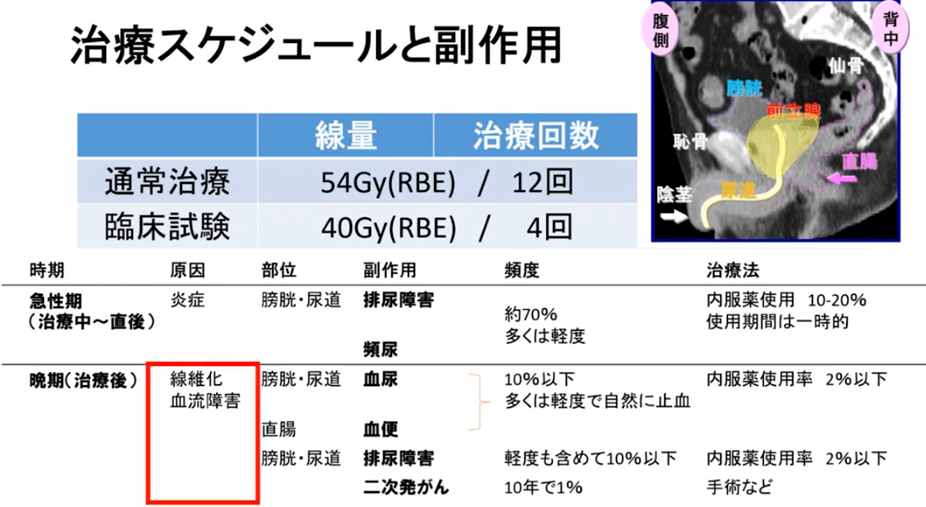

■寡分割照射

・1回:4.5Gy

⇒総線量:54Gy(RBE)/ 12回:3週間

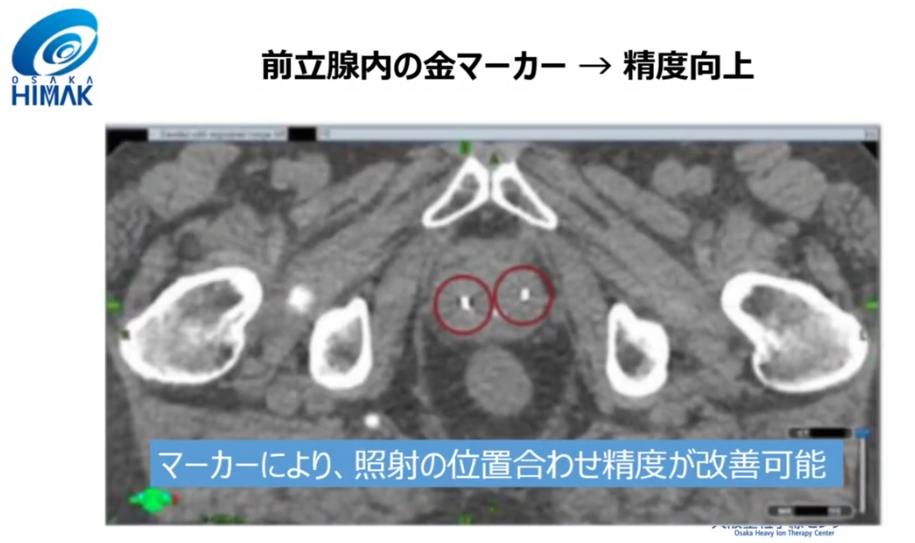

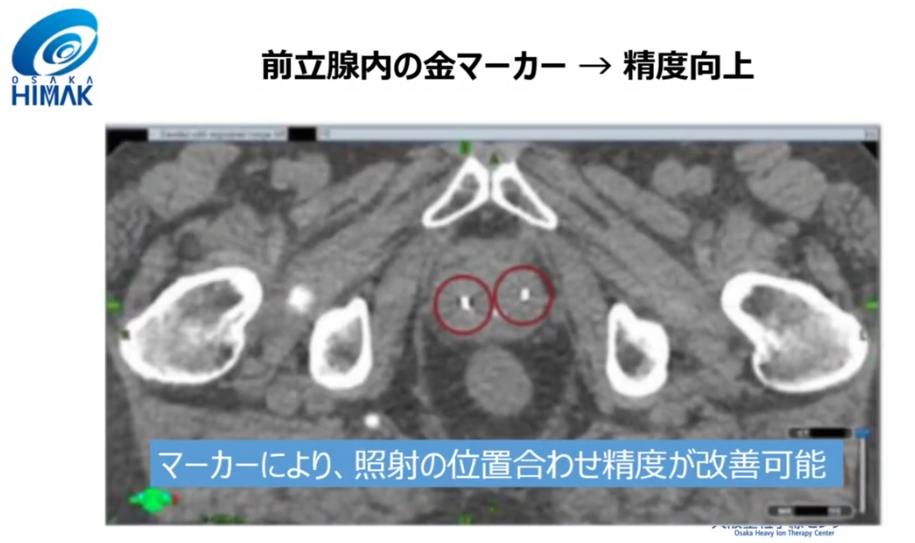

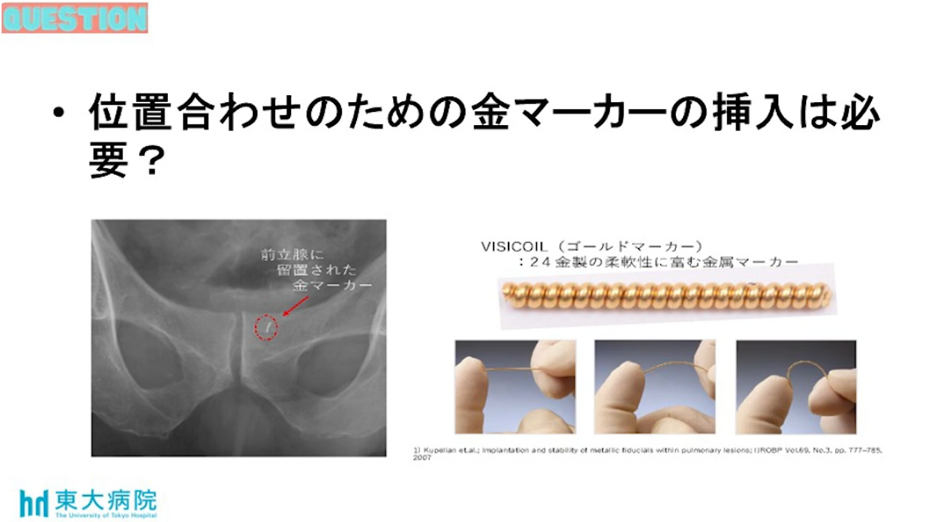

・金マーカー留置

⇒位置決め:前立腺は膀胱・直腸(ガス・便)の影響を受け動く

<参考情報>

<参考情報>

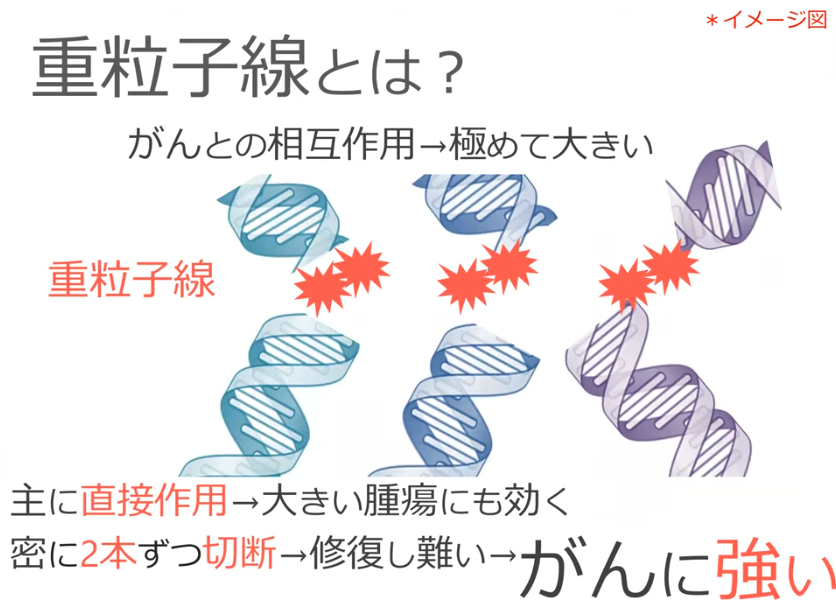

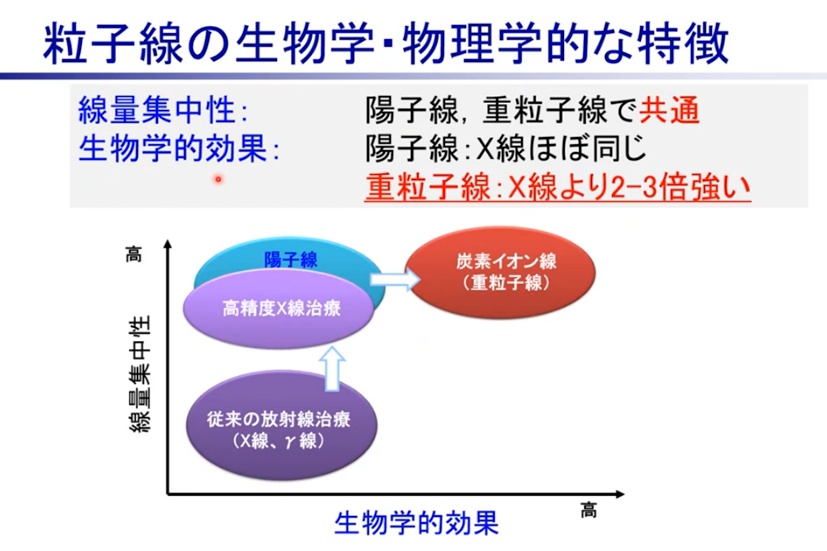

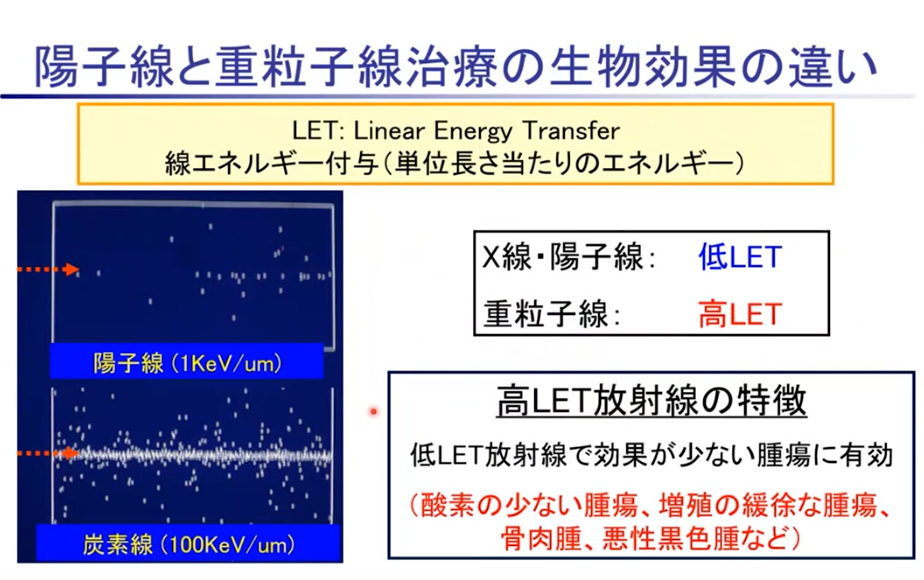

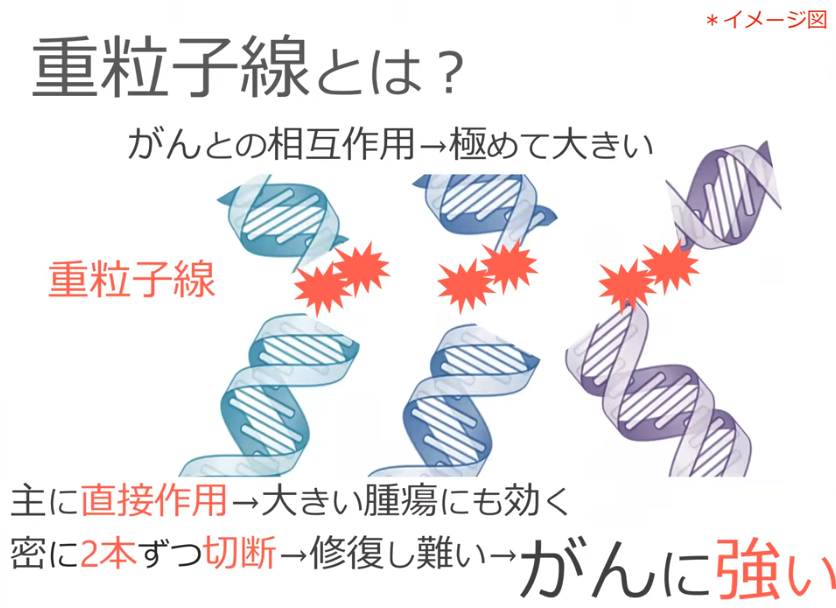

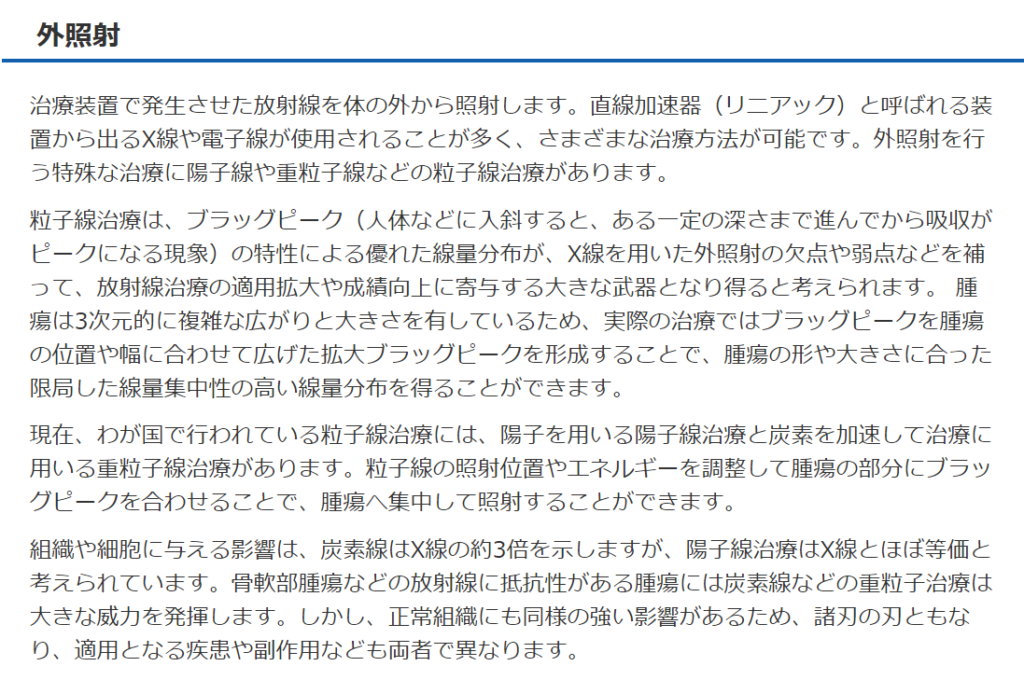

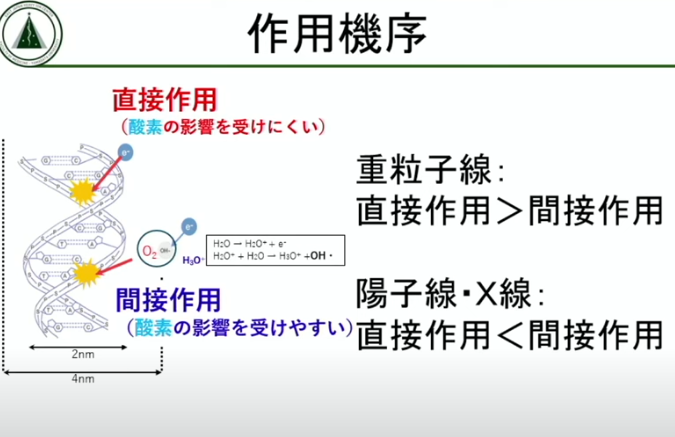

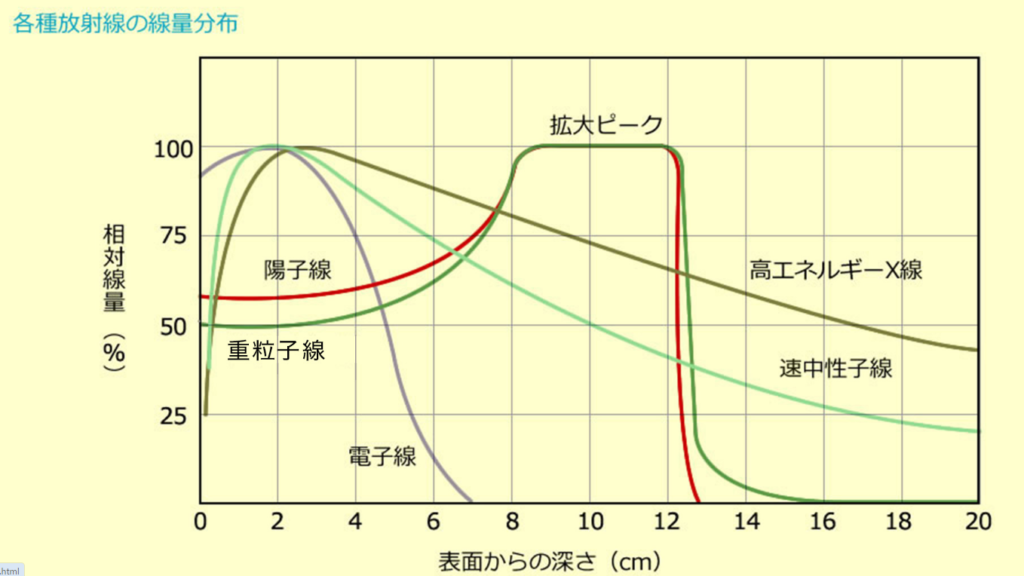

・荷電粒子線のうち、

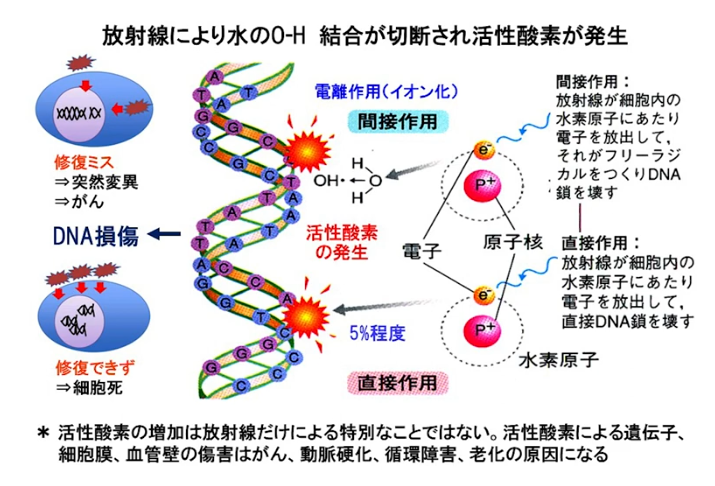

⇒炭素イオン線は高LET(線エネルギー付与)放射線であるため、

⇒X線や陽子線に比べ生物学的に高い治療効果が期待できる。

・照射による生物学的効果の比(RBE)は

⇒陽子線でX線の約1.1倍、炭素線で2~3倍程度とされており、

⇒理論的には前立腺癌のように

⇒増殖期にある細胞の割合が少なく、

⇒腫瘍倍加時間の長い腫瘍では

⇒高LET放射線が有効である。

出典:高精度放射線治療の現状とAdaptive Therapyの展望:前立腺がんに対する放射線治療を中心に 筑波大学医学医療系放射線腫瘍学

<参考情報>

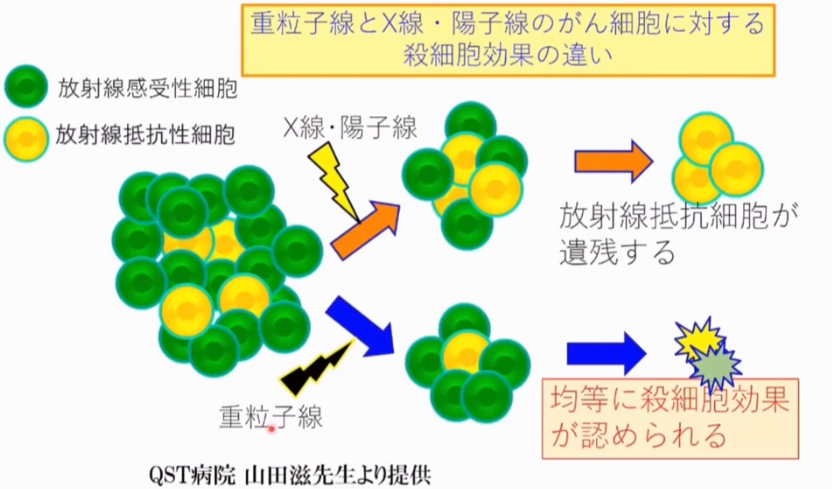

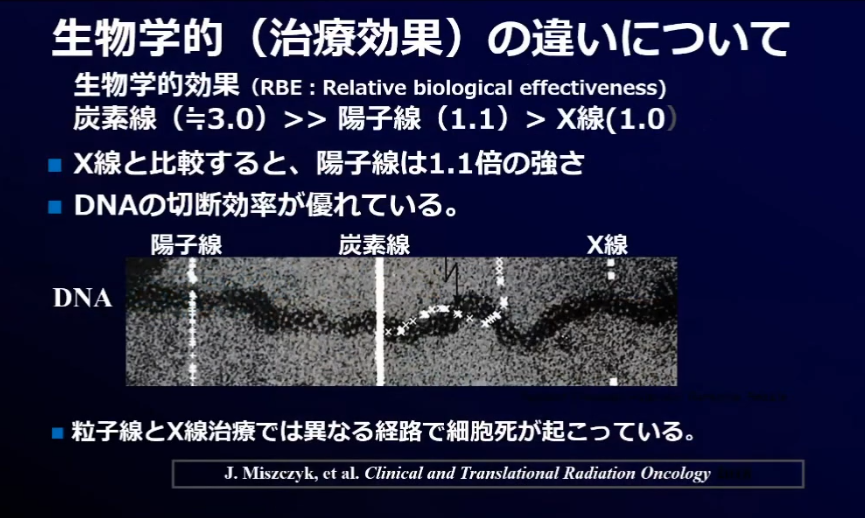

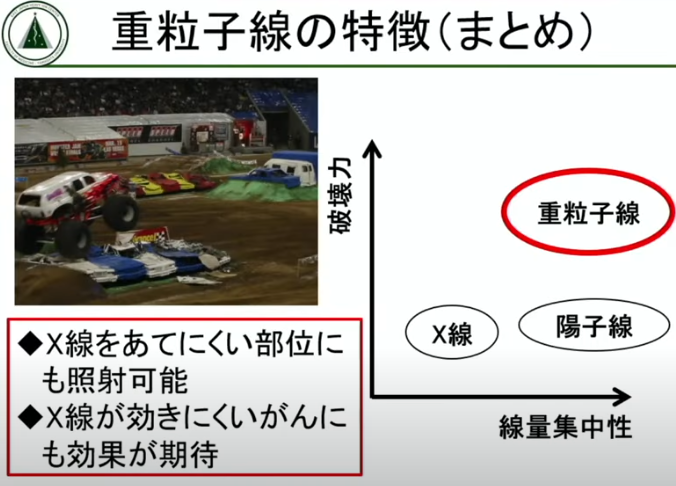

■生物学的(治療効果)の違い

・炭素線(≒3.0)>>陽子線(1.1)>X線(1.0)

⇒炭素線(重粒子線)は3倍のDNA切断能力が有る

⇒副作用も陽子線に比較して3倍高くなる

※副作用の観点から重粒子線は

⇒陽子線と同じレベルまでDNA切断性能を低減するように線量制御

(放射線抵抗細胞は遺残する)

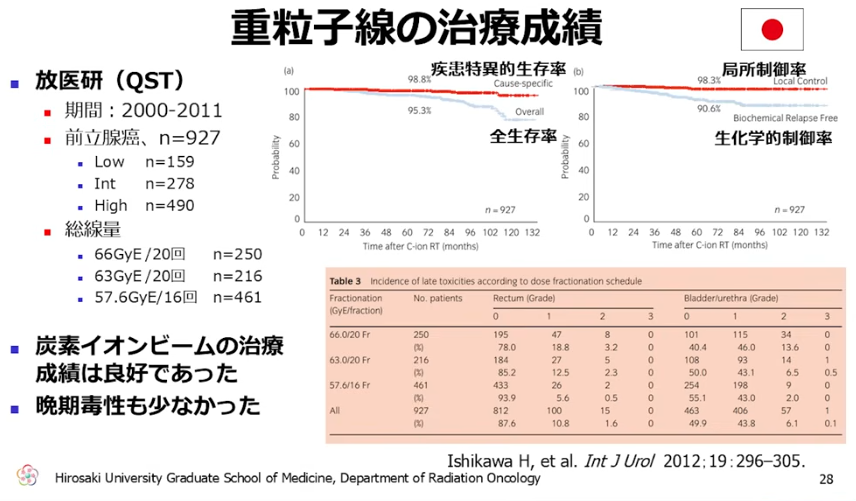

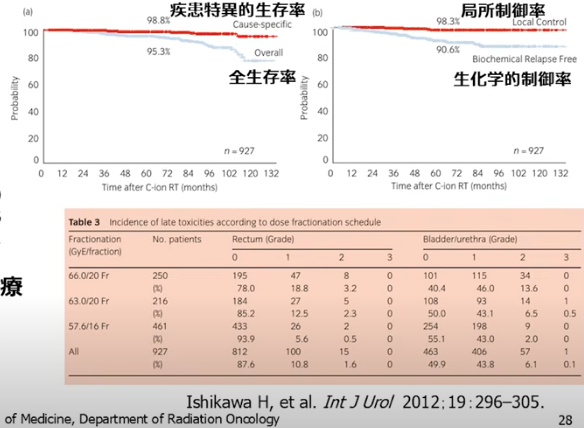

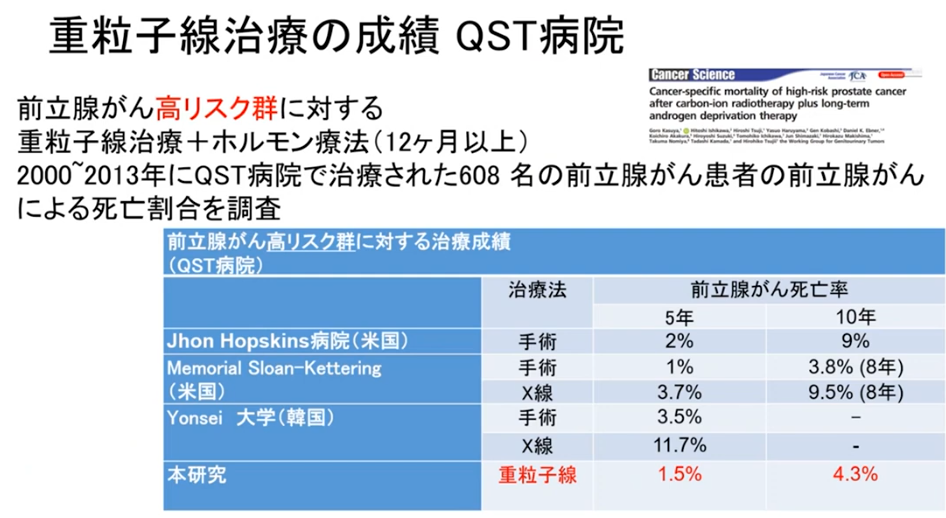

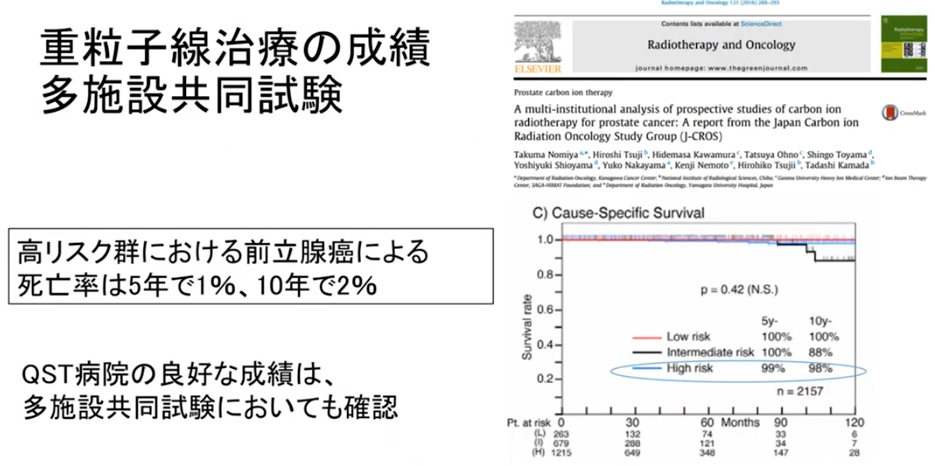

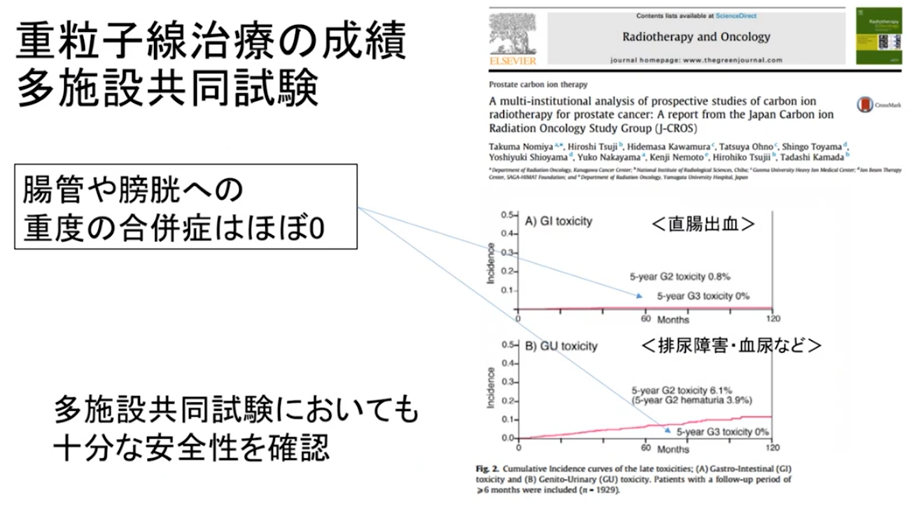

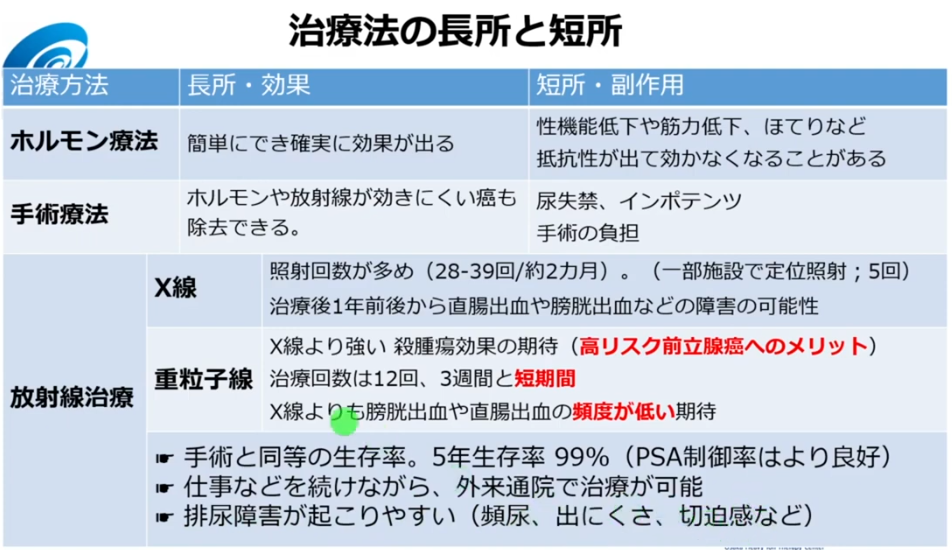

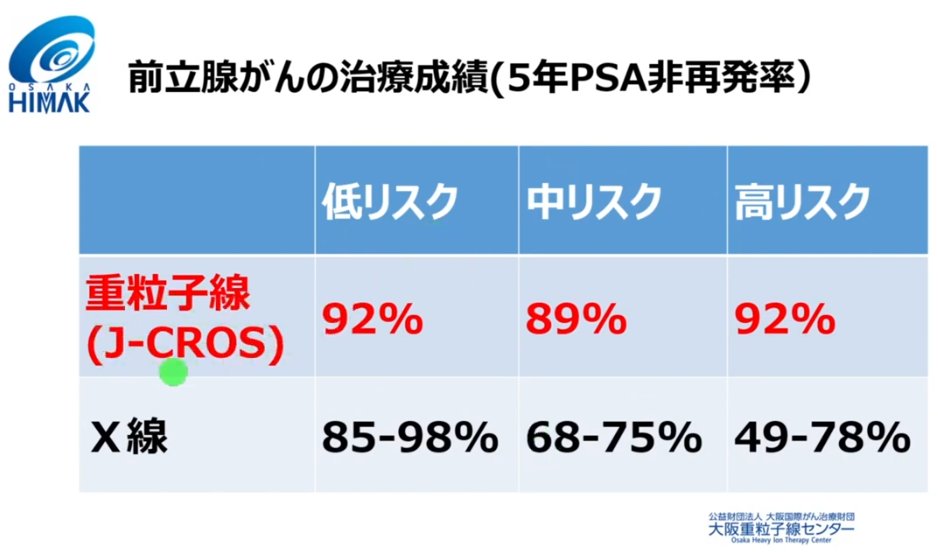

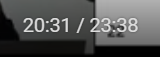

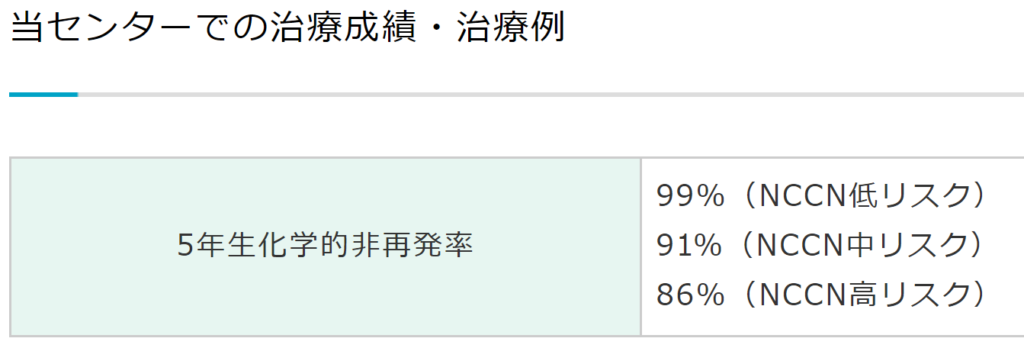

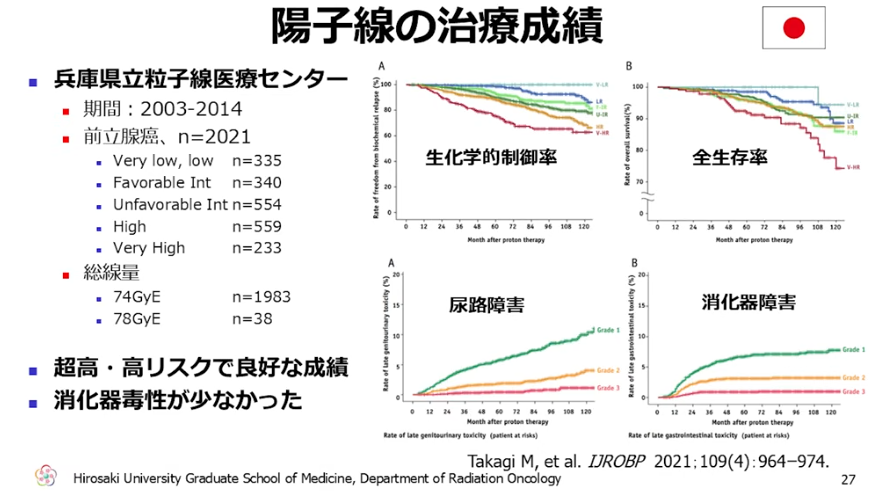

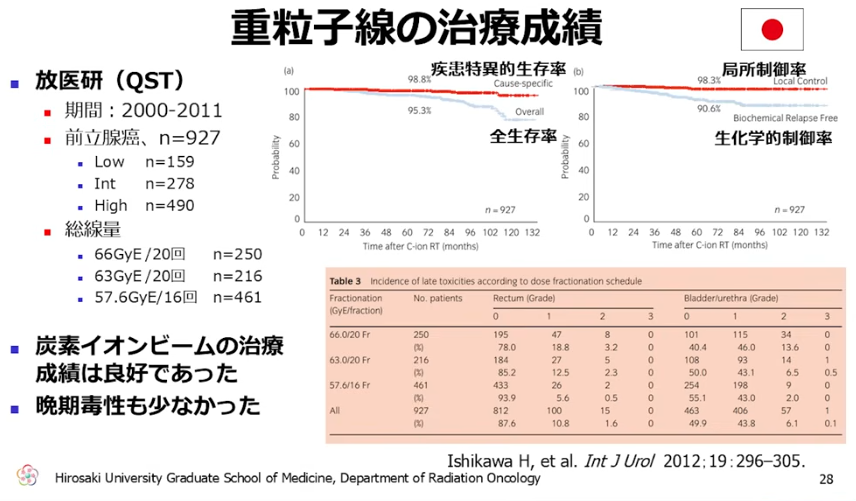

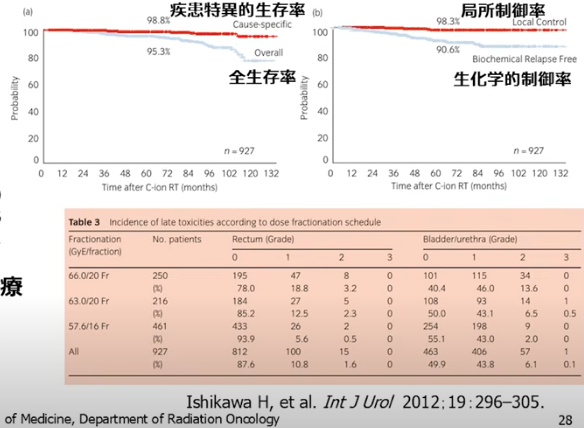

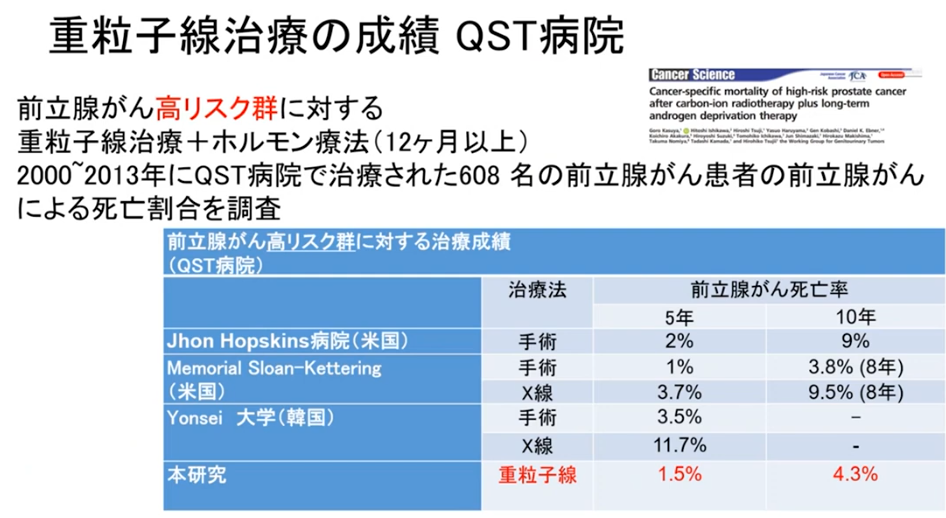

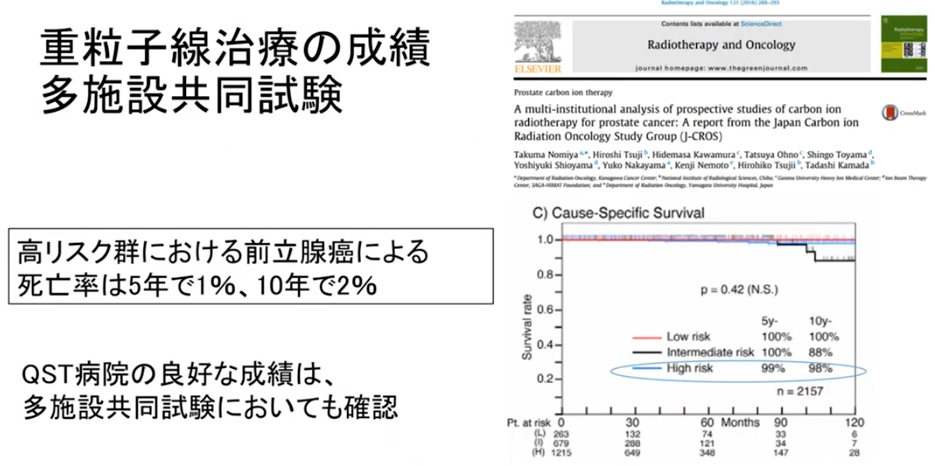

【下表の高リスク前立腺癌の長期治療成績比較】

⇒IMRT(X線:非画像誘導)の全生存率:82%

⇒重粒子線の生存率:76%

※陽子線と同じレベルまで重粒子の線量を約1/3まで減らしている?

⇒だから両者の成績がほぼ同等になるのも不思議ではない

「前立腺がんにおける各種放射線療法の使い分け〜本当のところは?〜」 溝脇 尚志 先生の発言(京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学教室 教授)

■放射線治療(ほうしゃせんちりょう)

更新日 : 2024年4月11日 公開日:2014年4月28日

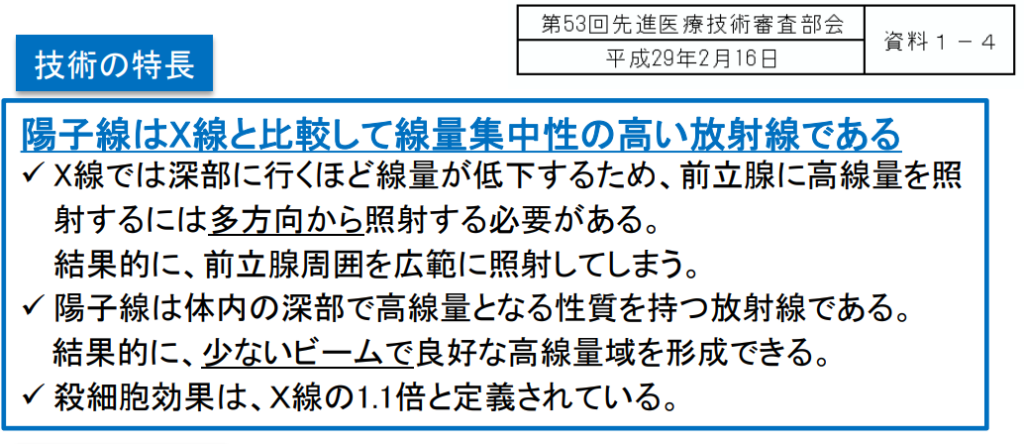

■同じ物理線量で比べた場合、

⇒生物実験での治療効果は陽子線の場合、X線と比較してわずかに強い程度(約1.1倍)ですが、

⇒重粒子線では約3倍強いという結果が報告されています。

(実際に重粒子線治療を行う場合には副作用が強くならないように全体の物理線量をX線や陽子線よりも減らす必要があります。)

⇒炭素イオン線は特にX線が効きにくい性質のがんに対しても強い治療効果を発揮します。

出典:兵庫県立粒子線医療センター https://www.hibmc.shingu.hyogo.jp/ion/difference.html

■体内での放射線分布の違い(いわゆる「ブラッグピーク」)

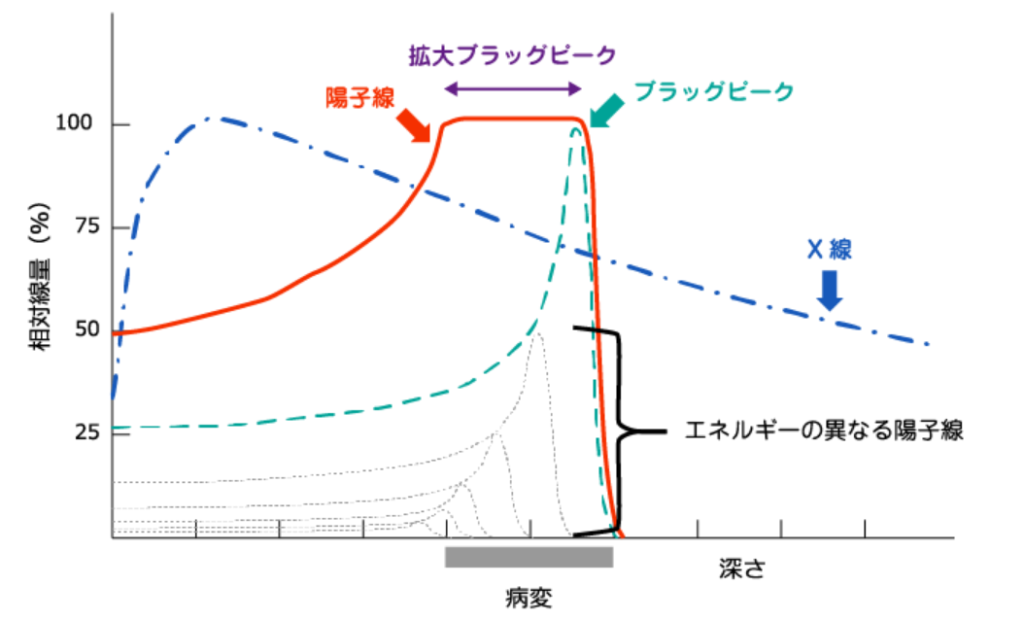

・陽子線は、

⇒エックス線と異なり体内を一定程度進んだ後急激に止まり、

⇒そこで一気に高いエネルギーを周囲に発散します。これをブラッグピークといいます。

⇒このブラッグピークによりピンポイントに高線量を投与することが可能です。

・しかし、実際の病変は点の様な形ではなく、

⇒ある程度のボリュームを持って存在します。

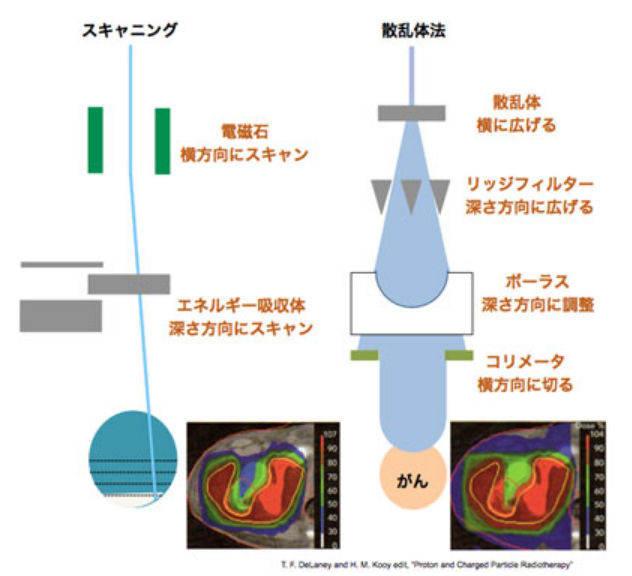

・陽子線治療システムでは、

⇒エネルギーを変えてブラッグピークの位置を少しずつずらした陽子線を組み合わせることで、

⇒がん病巣の大きさにあわせたブラッグピークを作ることができます。

⇒これを拡大ブラッグピークといいます。

⇒この性質を利用すること、病変に集中して高いエネルギーを与え、

⇒周辺の正常細胞に与えるエネルギーを少なくするよう線量等を調整することができます。

⇒病変に対して、集中して高線量を照射することで高い治療効果が期待でき、また正常組織に対する障害を大きく減らすことが可能になります。

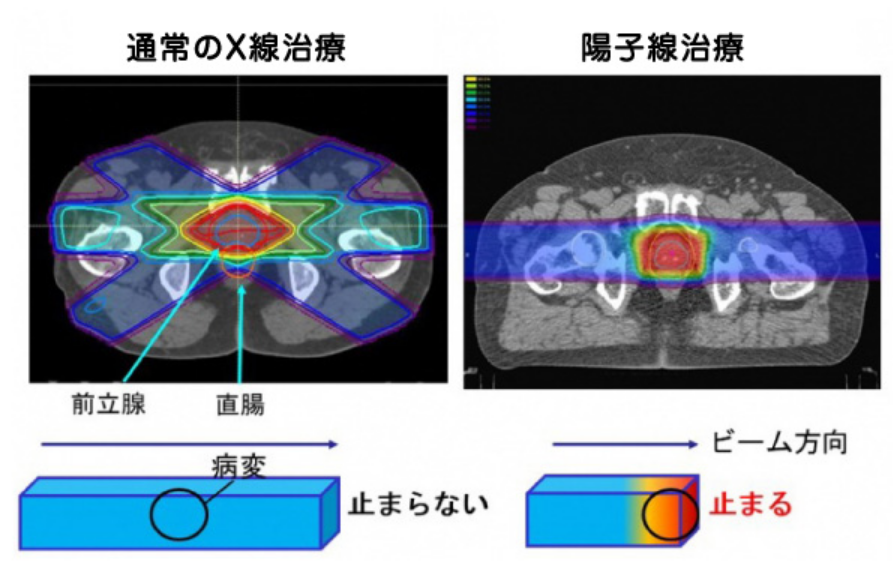

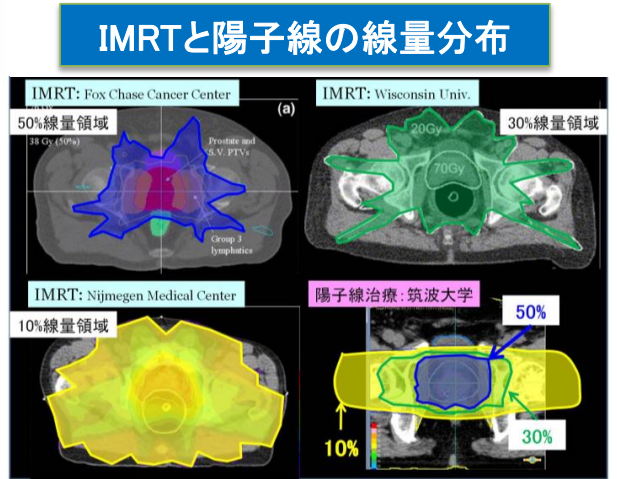

・陽子線治療では、ビームが止まる性質を利用して少ないビームで

⇒前立腺に高線領域を作ることで周囲に不要な照射を避けて治療することが可能です。

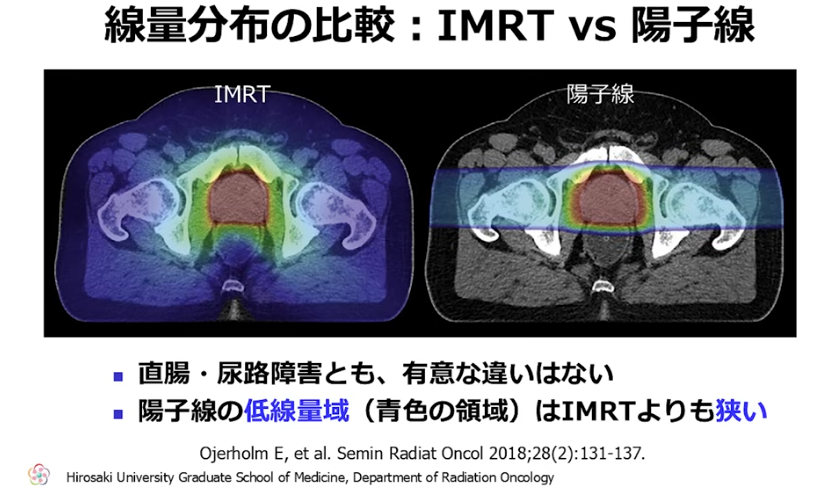

※X線(IMRT:強度変調放射線治療)

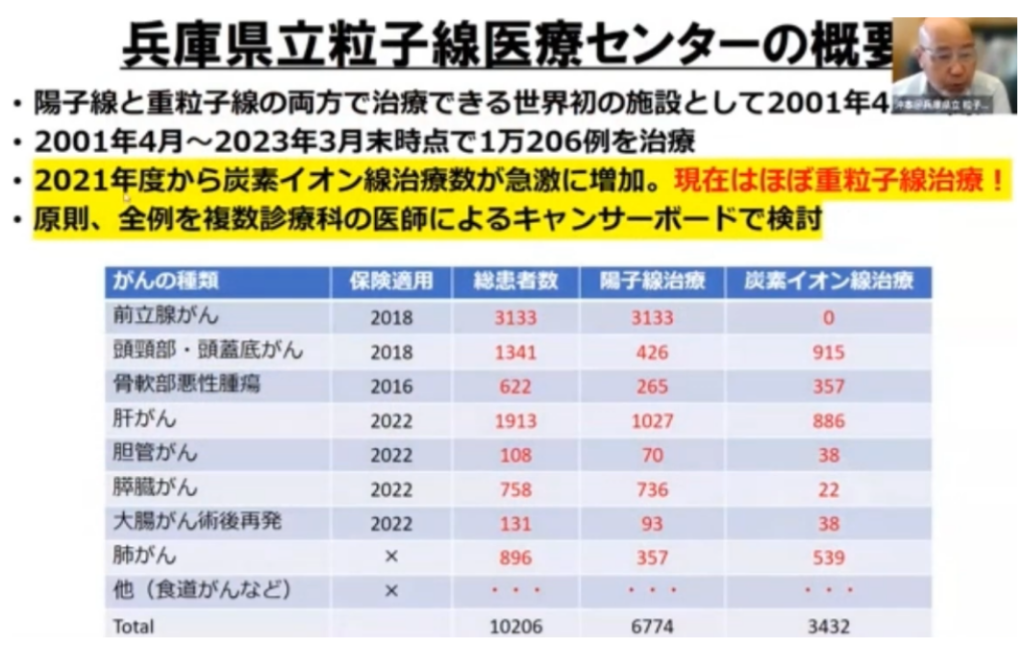

■陽子線と重粒子線の両方で治療できる兵庫県立粒子医療センター

・前立腺がん:陽子線治療のみ

⇒理由があって陽子線に決めている

(沖本院長談:2024年9月1日)

■陽子線:国立がん研究センタ-東病院 HP

https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/radiation_oncology/consultation/pbt/04_3.html

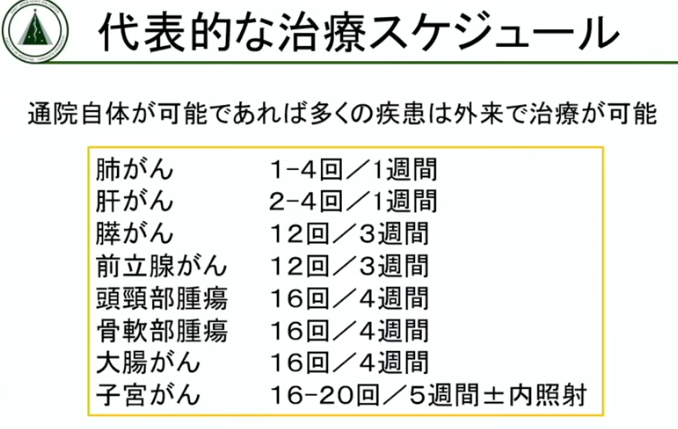

■治療

・原則として1日1回、

⇒週3回から5回行い、合計4回から40回程度繰り返して完了します。

⇒この回数は病気の種類・進行度・部位などによって異なります。

⇒1回の治療時間は約15分から30分です。

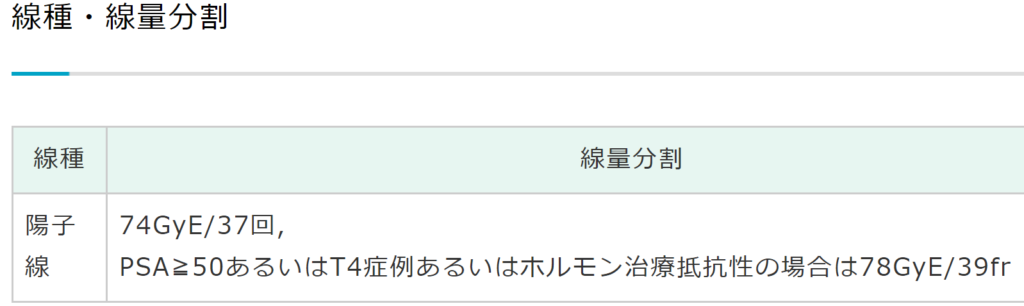

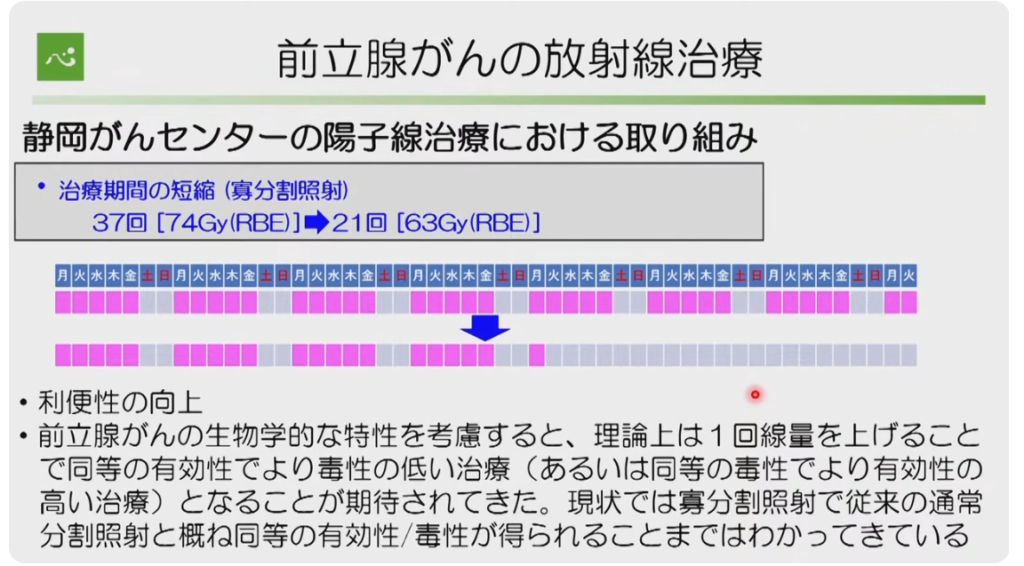

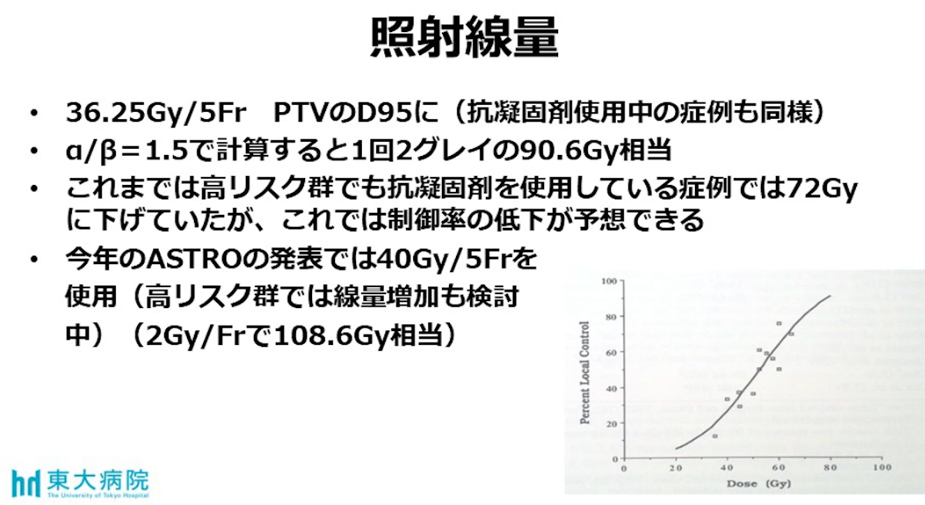

■照射線量(古いホームページの情報)

・前立腺がんでは

⇒1回に照射する線量を増加させ、

⇒総治療期間を短縮する治療戦略の有効性が示唆されています。

⇒通常、74GyE/37回で治療を行っておりますが、

⇒現在63GyE/21回(週3回)と

⇒治療回数を減らす治療も行われております。

◆低リスク前立腺がん

・潜在的な転移のリスクがないため、

⇒前立腺に対する局所治療のみで根治が期待できます。

⇒当院では、74GyE/37回のスケジュールで陽子線治療を実施しています。

※治療選択肢としては、手術、小線源治療、外部放射線治療があります。

◆中リスク前立腺がん

・当院では、ホルモン療法を先行し、

⇒74GyE/37回のスケジュールで陽子線治療を併用します。

※手術、外部放射線治療とも、適応となります。

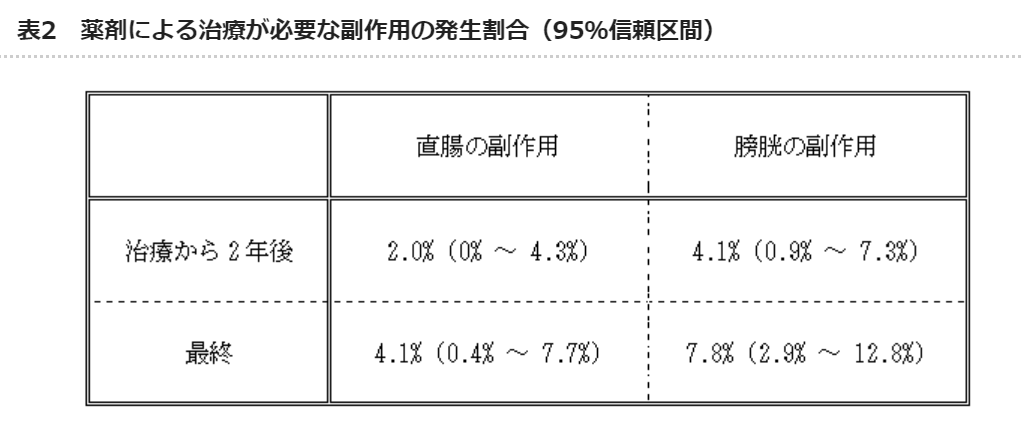

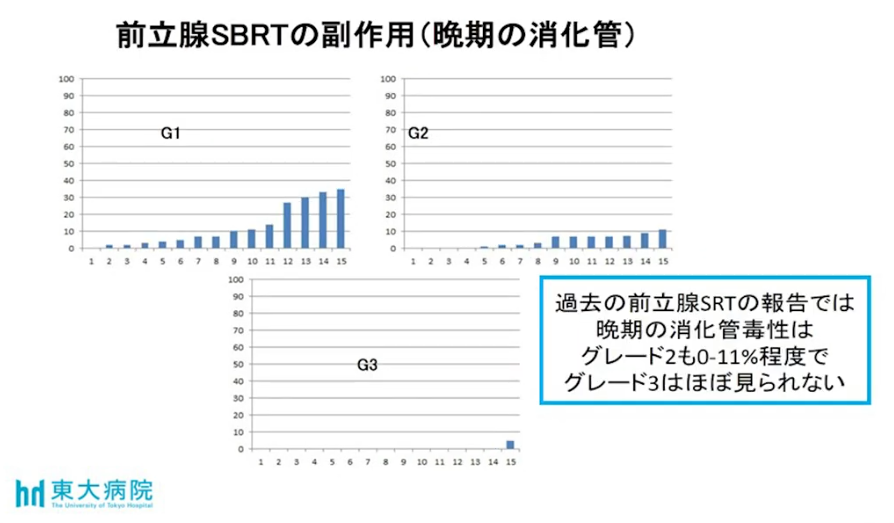

■低リスクおよび中リスク前立腺がんを対象とした臨床試験

・国内3施設が参加して

⇒74GyE/37回のスケジュールで150例を対象に陽子線治療の臨床試験を実施し、

⇒放射線治療後に問題となる直腸出血の頻度を観察しました。

⇒その結果、2年後直腸出血の頻度が2.0%(95%信頼区間:0%、4.3%)でした(表2)。(参考文献1)

◆高リスク前立腺がん

・潜在的な転移のリスクが高いため、

⇒ホルモン療法を併用します。

・当院では、ホルモン療法を先行し、

⇒74GyE/37回のスケジュールで陽子線治療併用します。

⇒ホルモン療法は陽子線治療後も継続し、原則として2年間実施します。

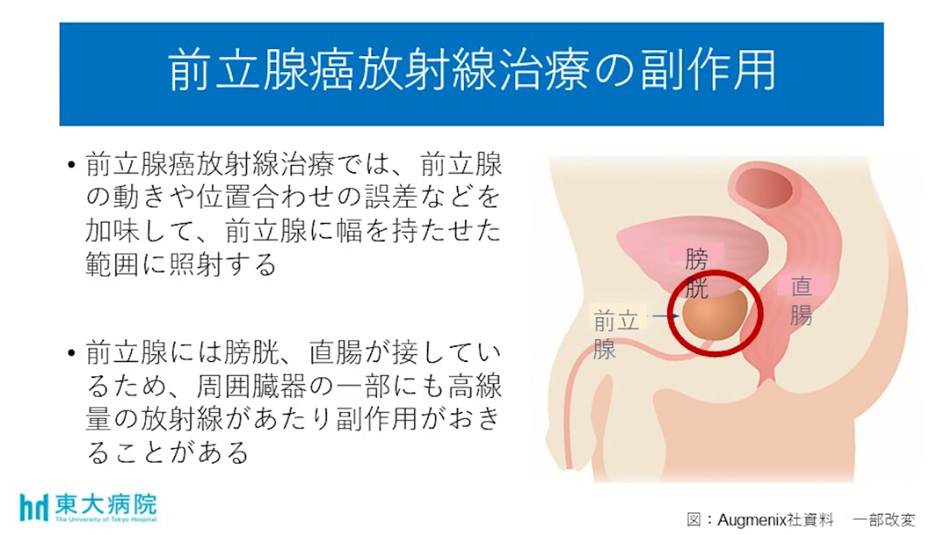

・被膜外浸潤や精嚢腺浸潤のある

⇒局所進行型の前立腺がんでは、

⇒照射範囲が広くなるため、

⇒直腸や膀胱への影響が懸念されます。

・陽子線治療を用いることにより、

⇒直腸や膀胱など周囲正常組織への線量低減が期待されます。

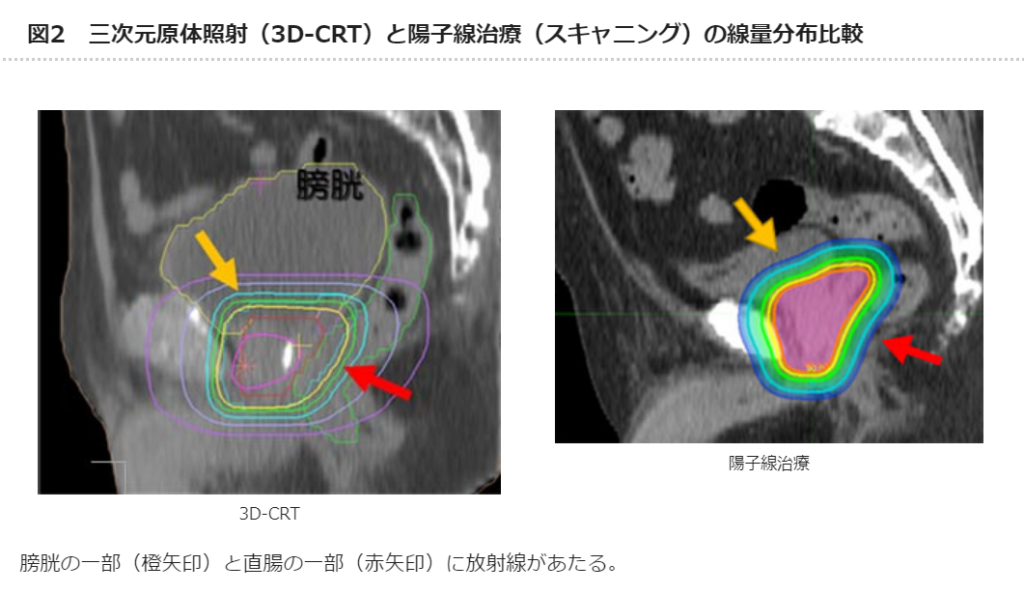

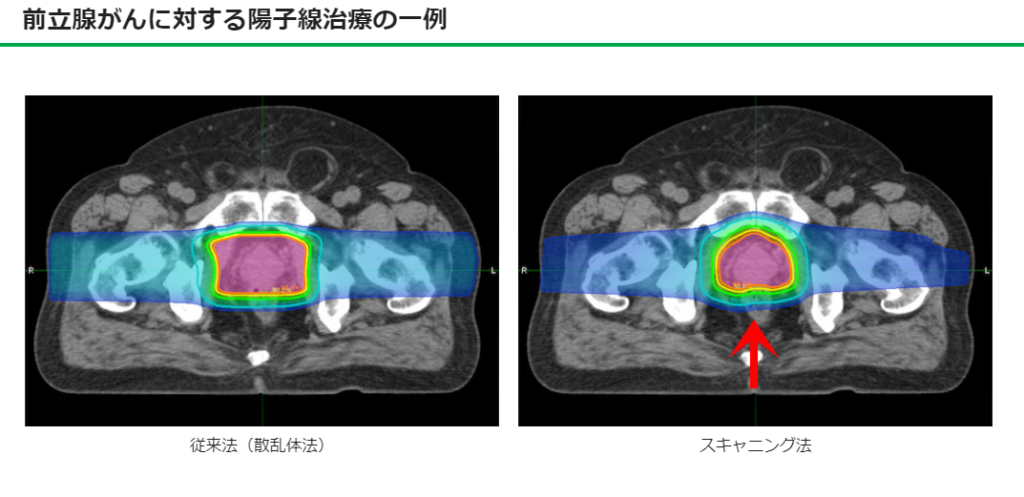

左右2方向からの照射により、前立腺に集中した良好な線量分布がえられる。

根治的な治療の対象となるのは、骨転移やリンパ節転移のない前立腺がんです。

<参考情報>

※2024年4月現在、保険診療での陽子線治療費には、1,600,000円(前立腺がん)

※全体の費用の自己負担額分(通常の3割計算、約500,000-800,000円)を陽子線治療の開始日に一括でお支払いいただくことが原則となっています。

⇒「限度額適用認定証」という制度を利用すれば定められた限度額の支払で済ませることが出来ます。

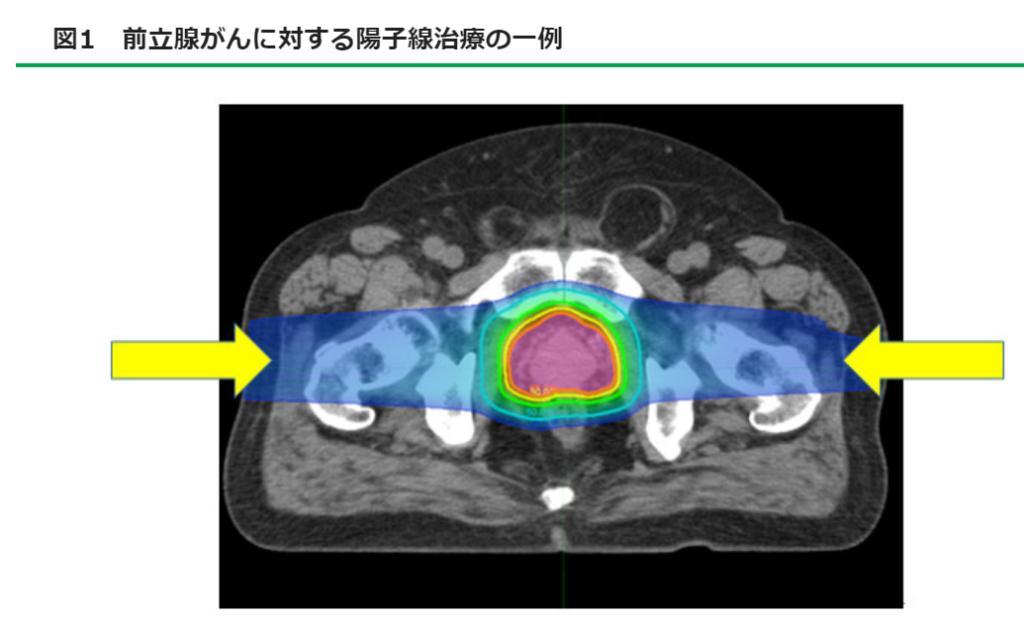

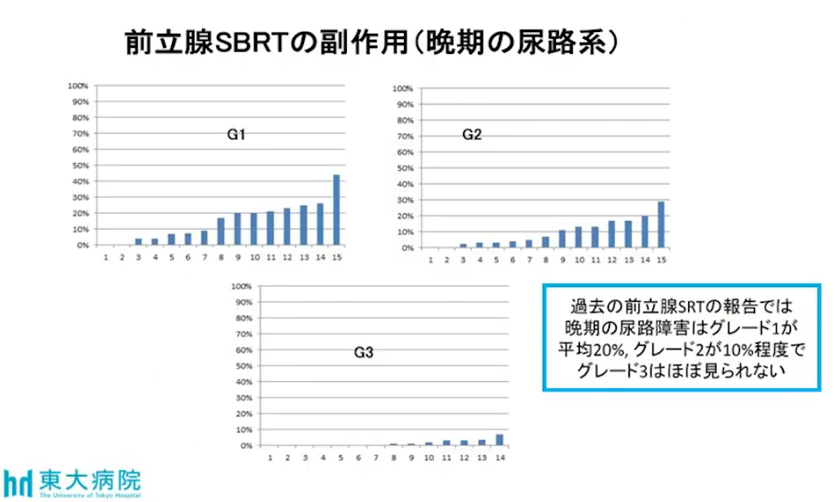

■陽子線治療では

・直腸や膀胱など周囲の正常組織への線量低減による

⇒長期的な副作用の低減が期待されています。

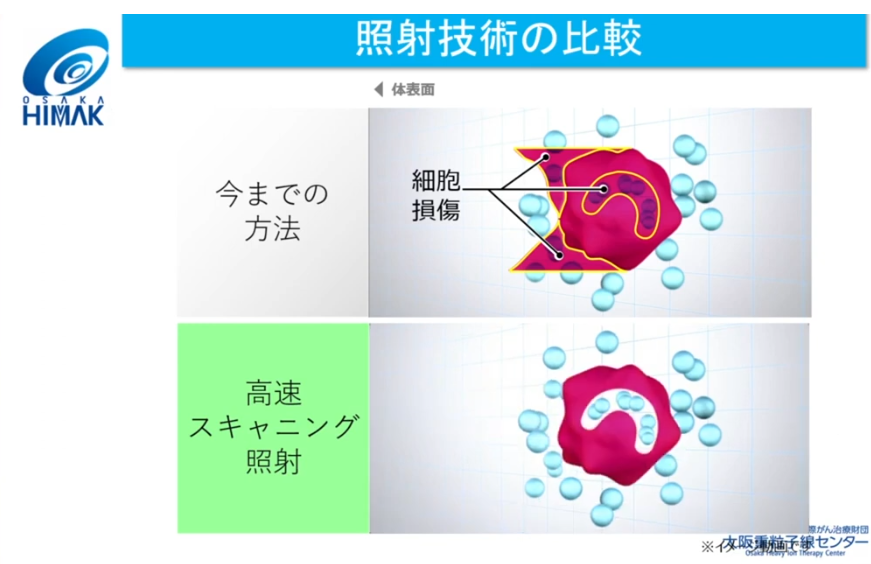

・2015年10月より、複雑な形状の腫瘍に対応できる

⇒「陽子線ラインスキャニング照射法」による治療を開始しており、

⇒世界でも新しい治療を行う事も可能です。

⇒従来の方法よりも直腸の線量を下げることが出来、有害事象の低減が期待されております。

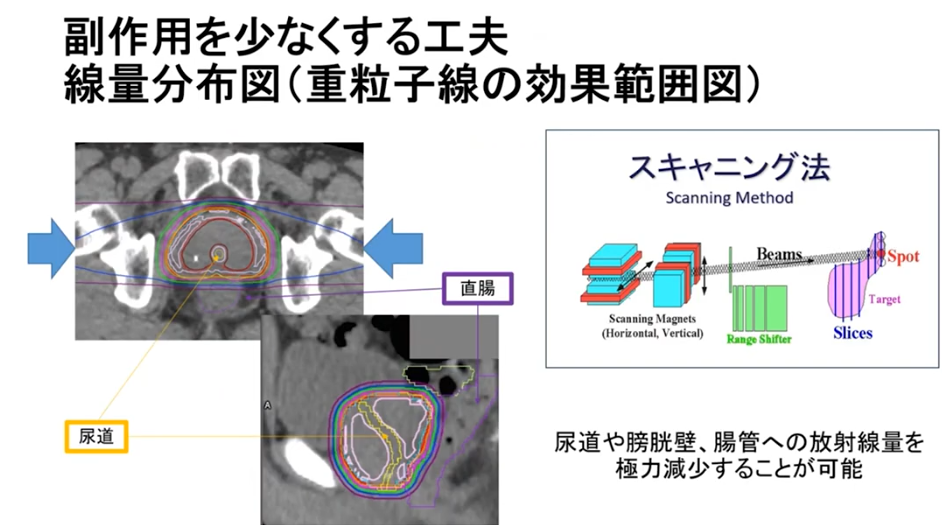

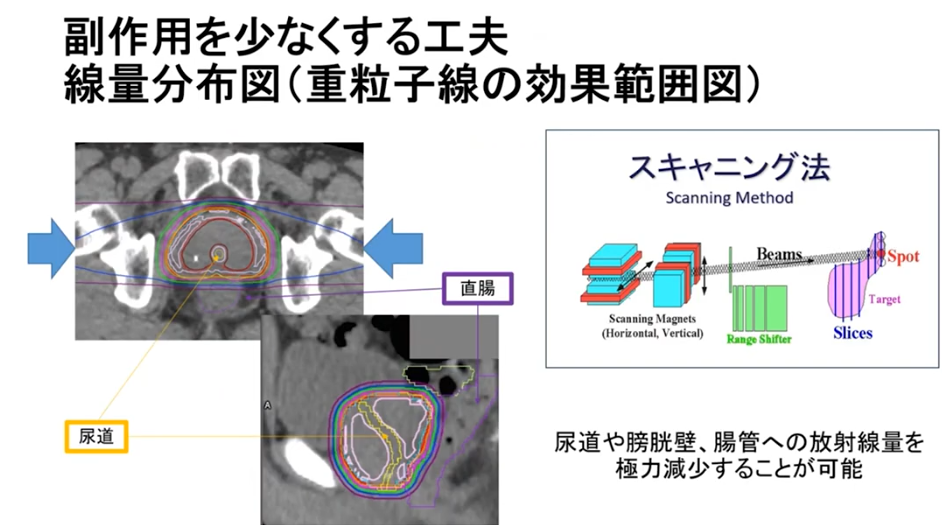

■スキャニング照射法

・前立腺の形状に沿って照射

⇒下図左側の正面上部のエッジ部に高線量が照射されない

⇒副作用の低減工夫

※スキャニング法は陽子線をより腫瘍の形に一致して形作ることができるため、より副作用の少ない治療が期待できます。

一方で高度な制御技術を要するため、 当院では現在、前立腺のみを対象としています。

https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/radiation_oncology/consultation/pbt/about.html

■セカンド・オピニオン

基本的に、初診時のPSA値が100程度までの、画像的に転移の認められない前立腺がんが、陽子線治療の適応となります。

前立腺がんに対する陽子線治療のセカンドオピニオンを希望される場合には主治医と相談の上、初診予約受付(電話番号:04-7134-6991 平日8時30分から17時15分)にお電話いただき、予約をおとりください。

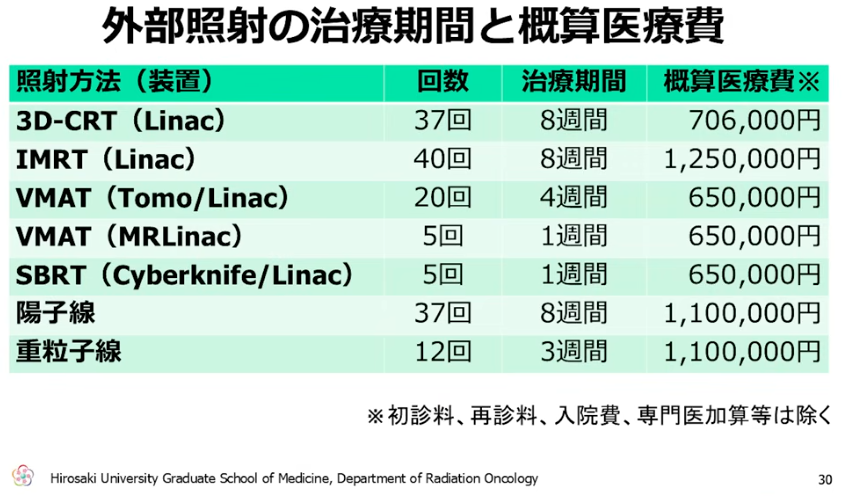

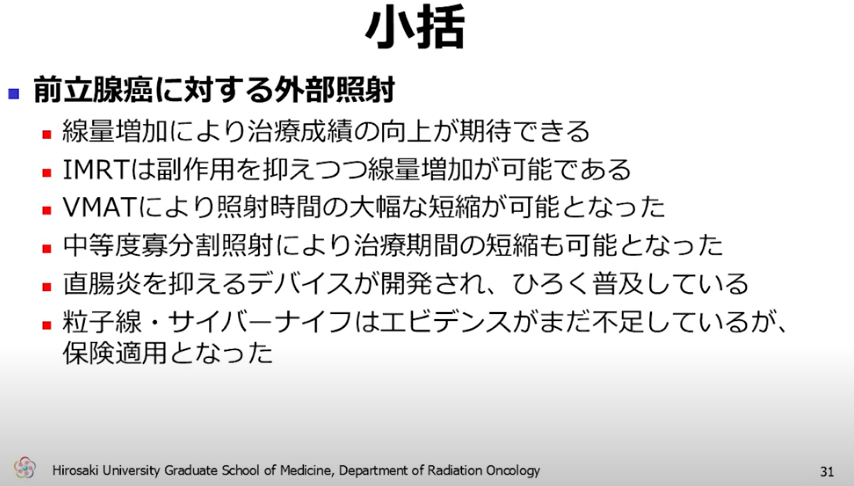

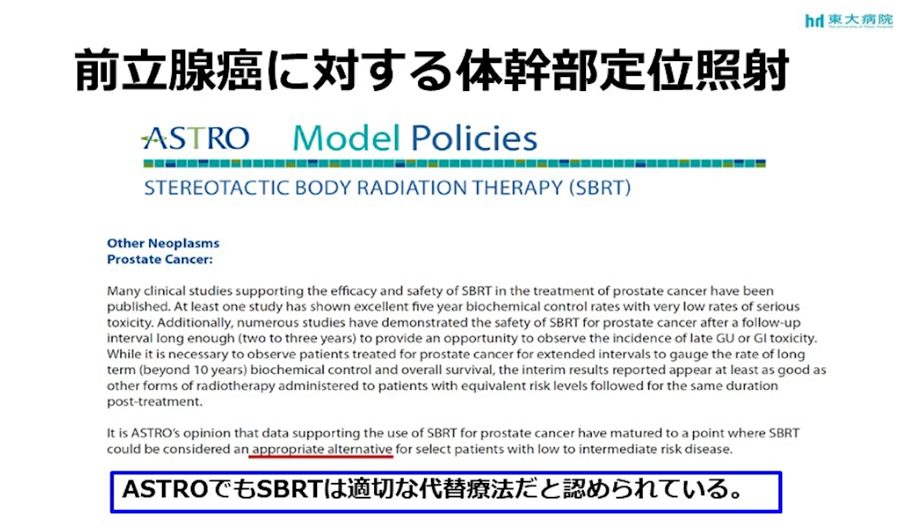

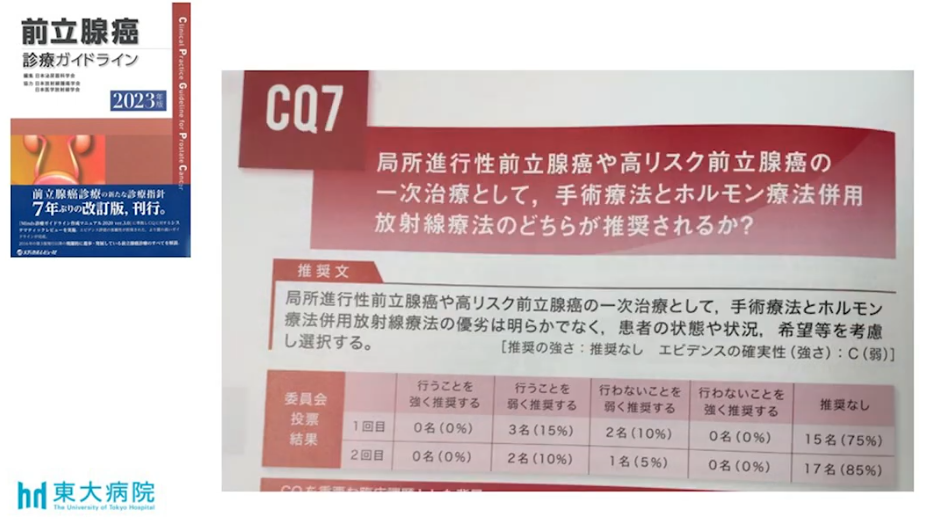

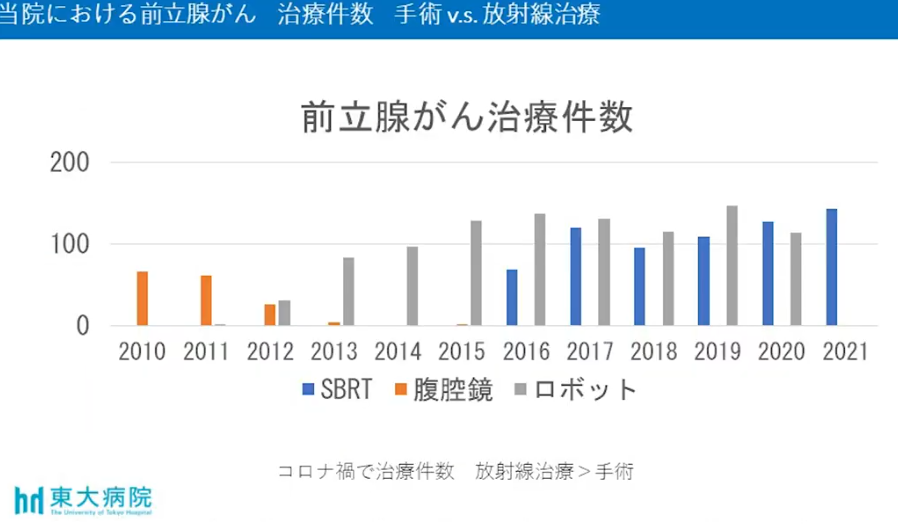

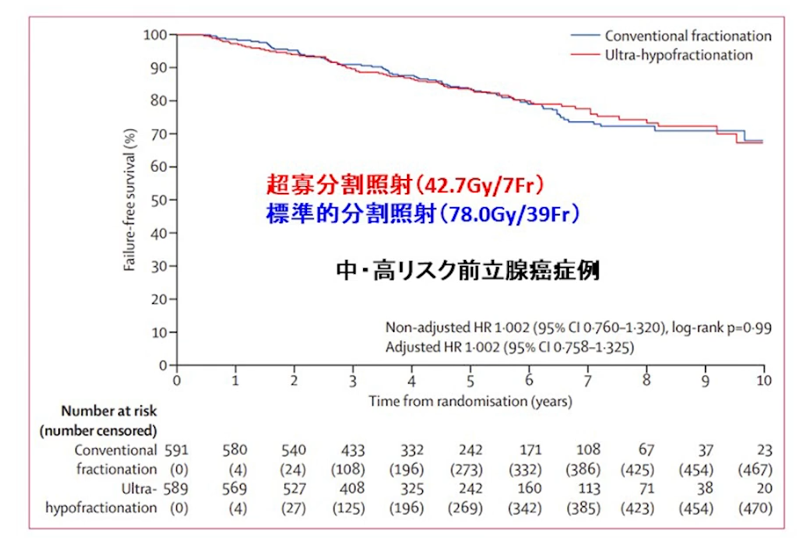

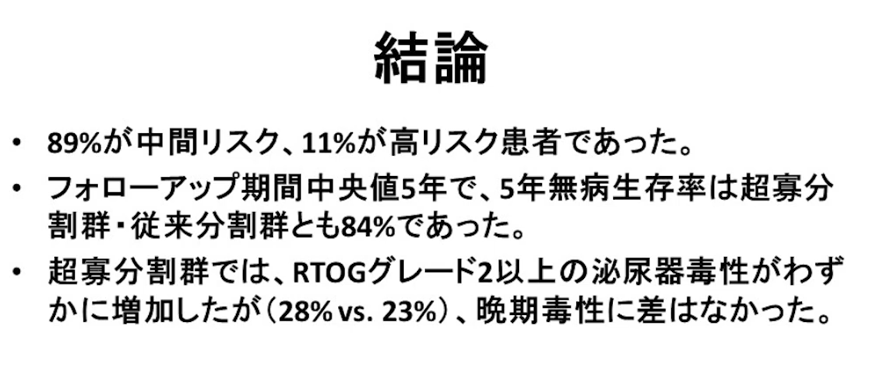

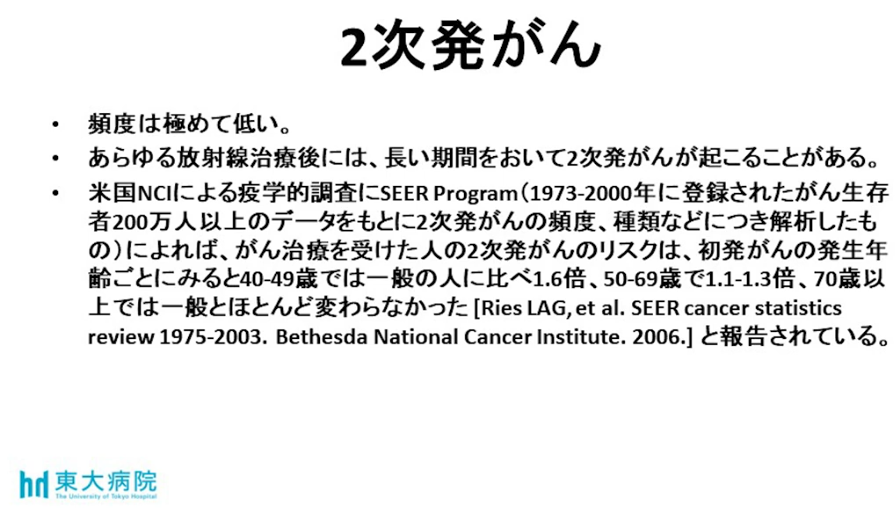

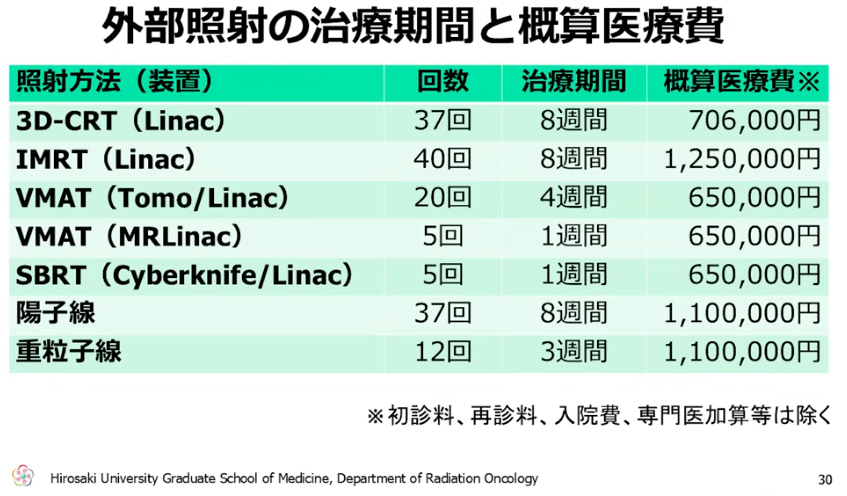

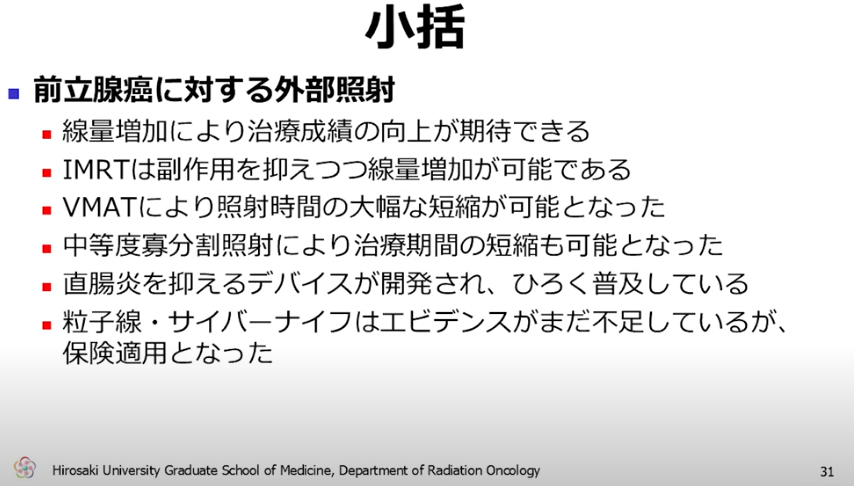

出典:2024年10月14日開催 「前立腺がんセミナー2024 青森 : 患者・家族の集い」 講演3:「前立腺がん、知ってほしい放射線治療の今」 青木 昌彦:弘前大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学講座 教授

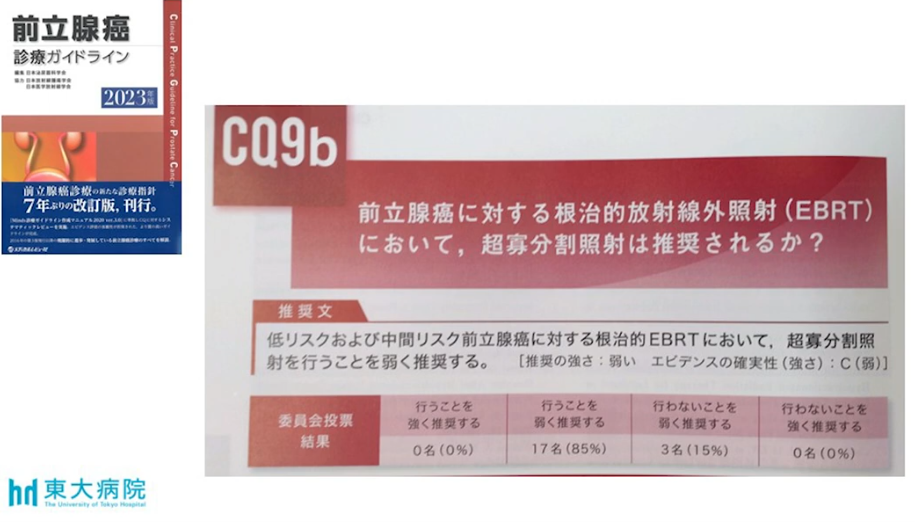

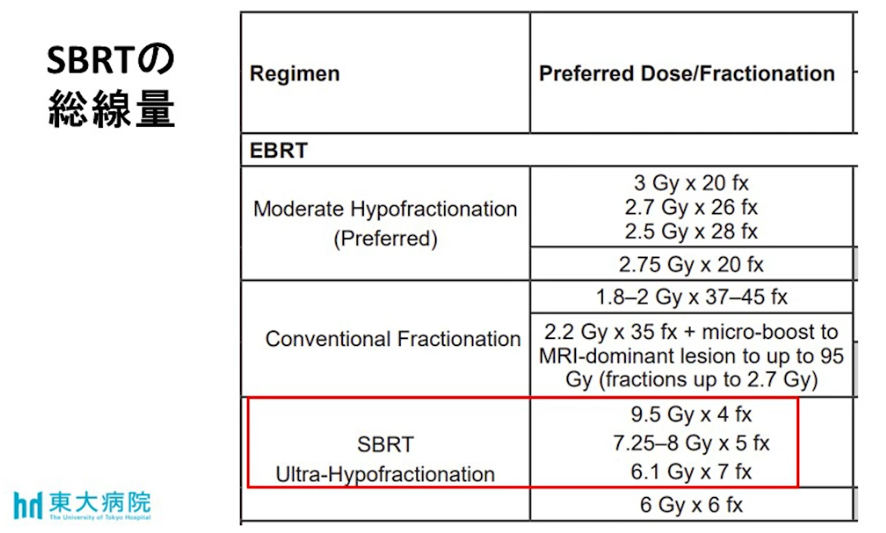

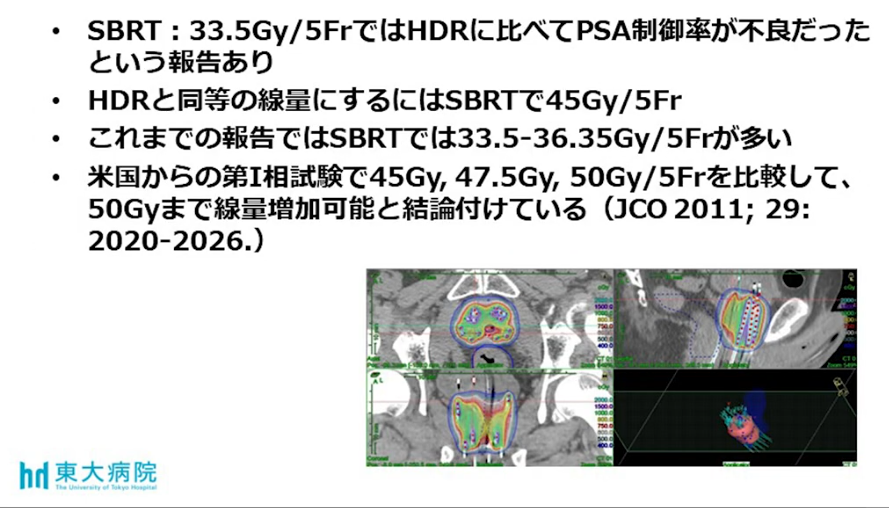

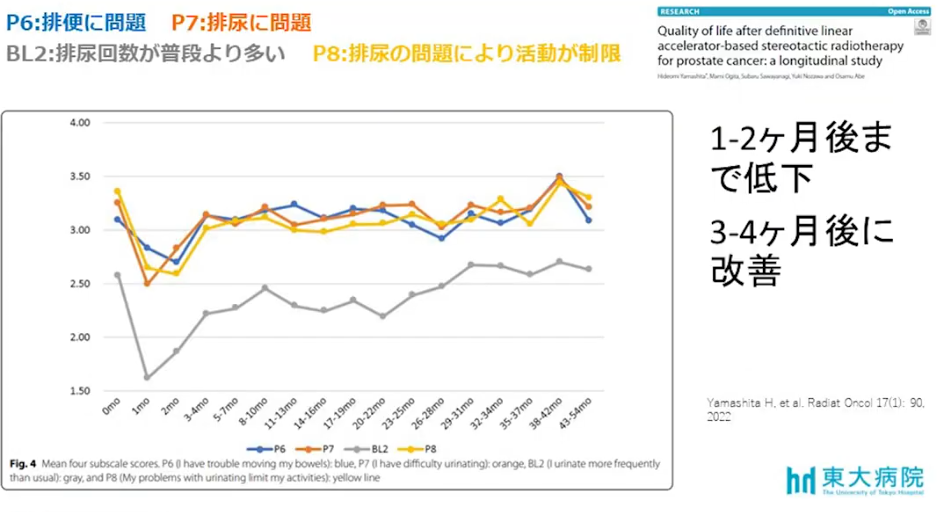

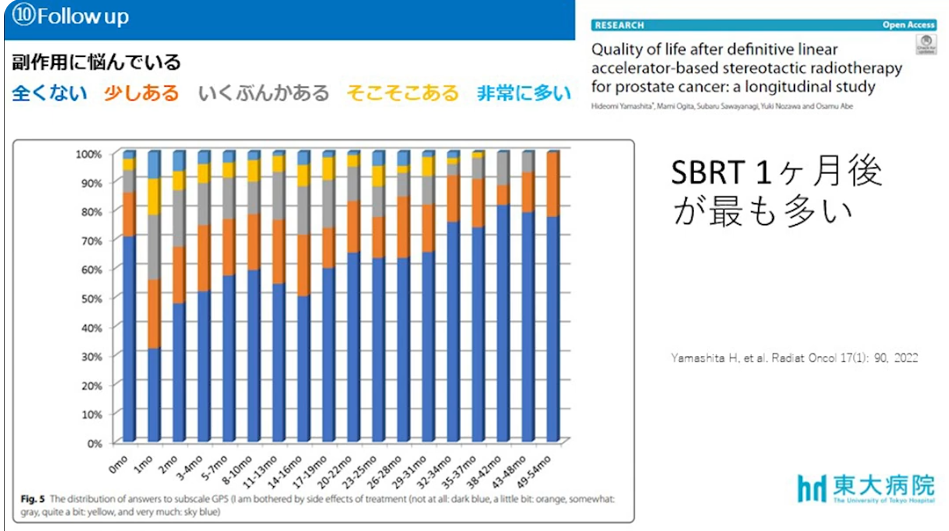

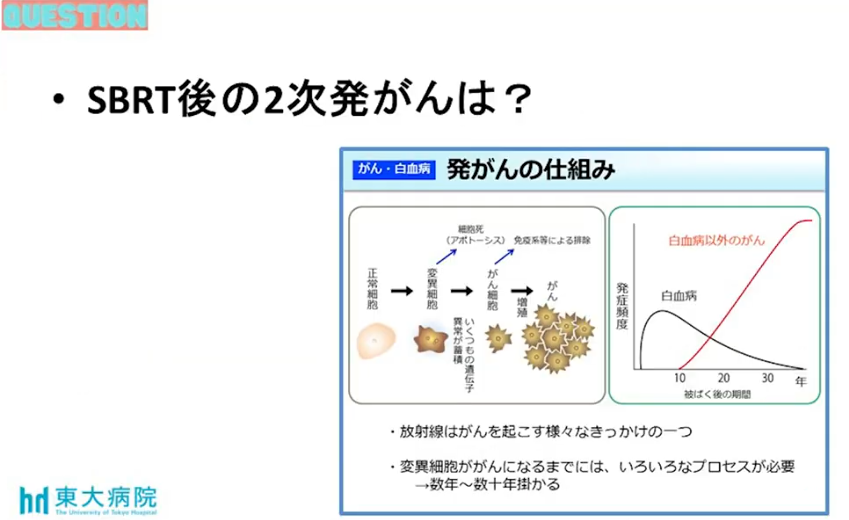

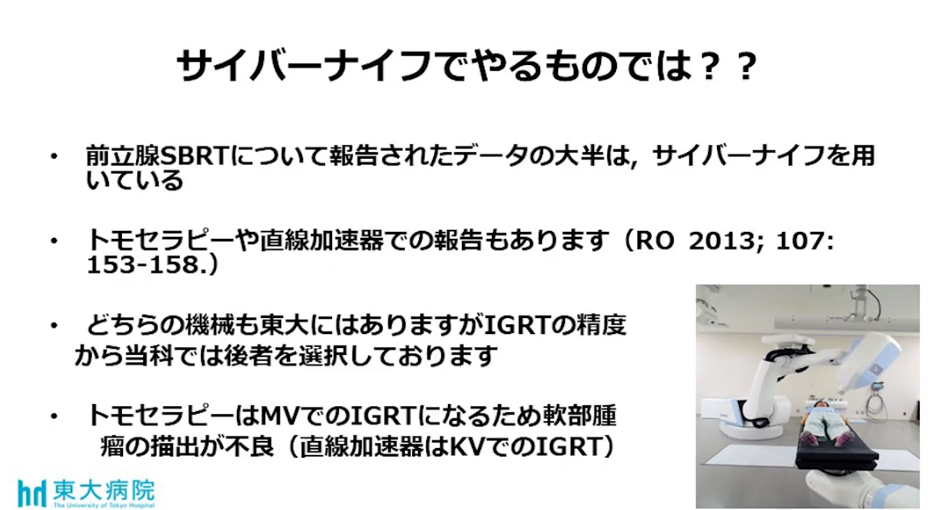

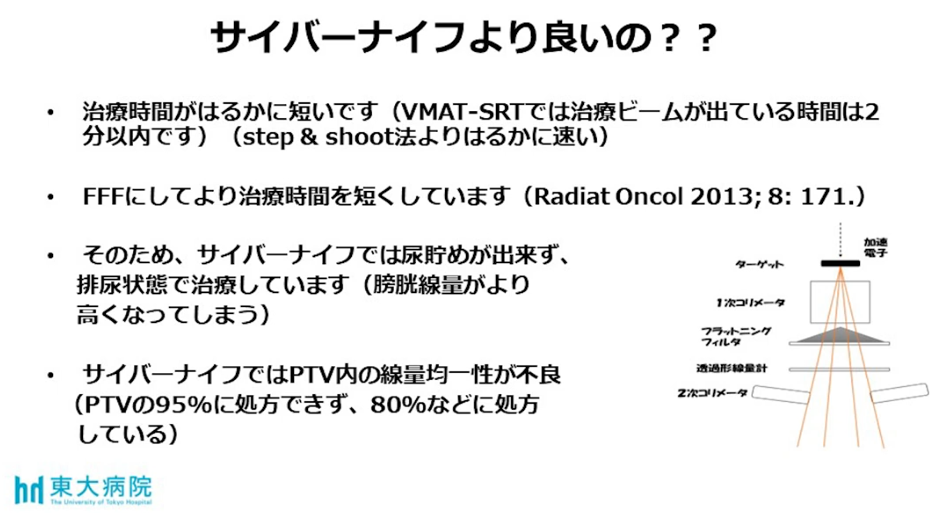

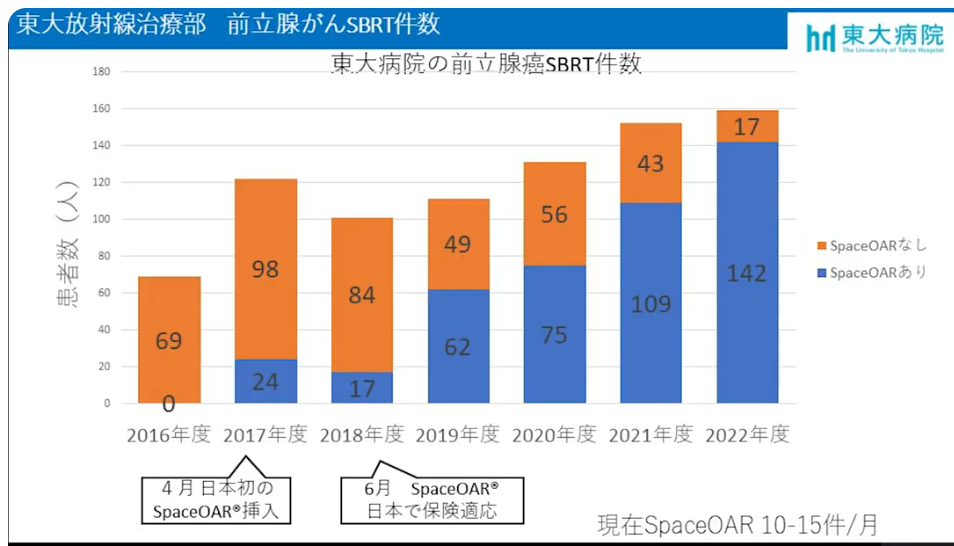

講演3「外照射の進歩とSBRT超寡分割照射について」

山下 英臣(東京大学医学部附属病院 放射線科 准教授)開催:2023年11月23日(祝)

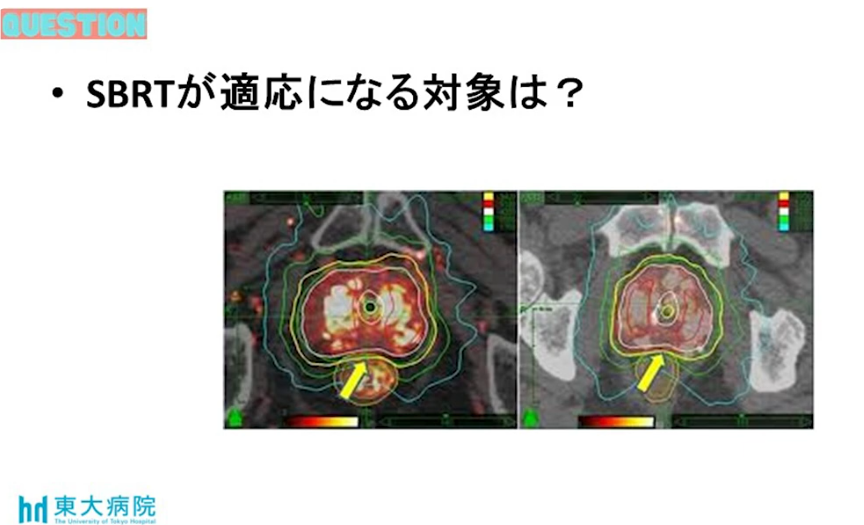

■位置決め精度が最重視

・周辺臓器に影響を受けや、結果として動く組織

⇒前立腺等

※固定精度が5㎜以内で対応できるなら保険適応

・対象:前立腺がんも含まれる

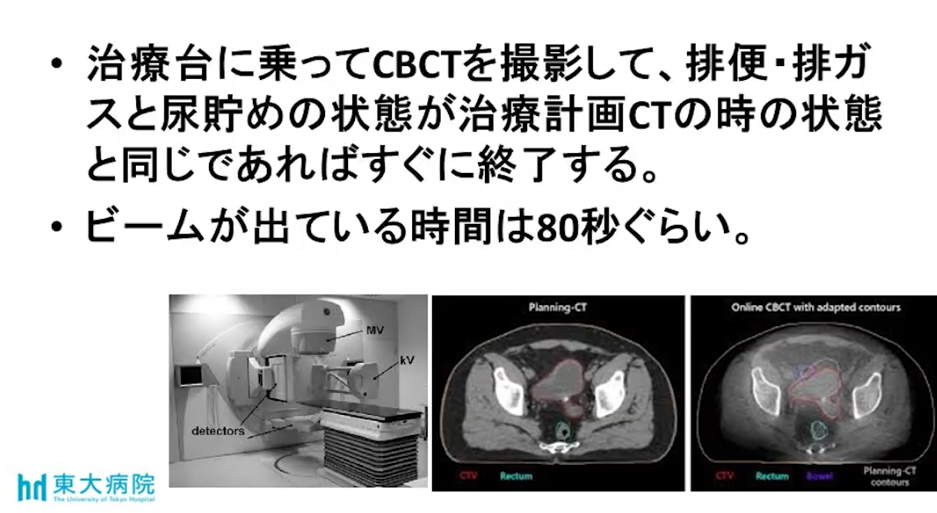

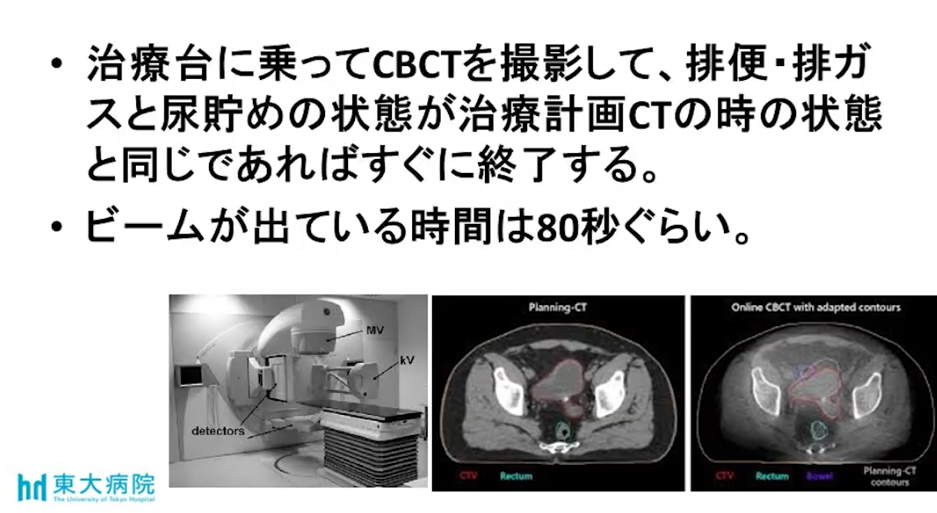

■位置合わせが重要

・浣腸による排便、排ガス(チューブ)、尿貯めの事前準備が必要

⇒便が多いと治療中止になる

⇒位置合わせは厳密にやる必要がある

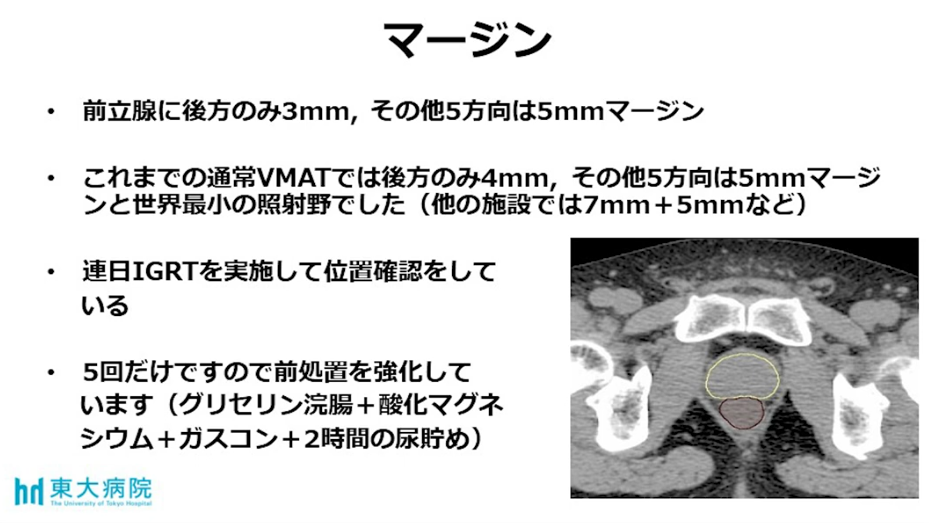

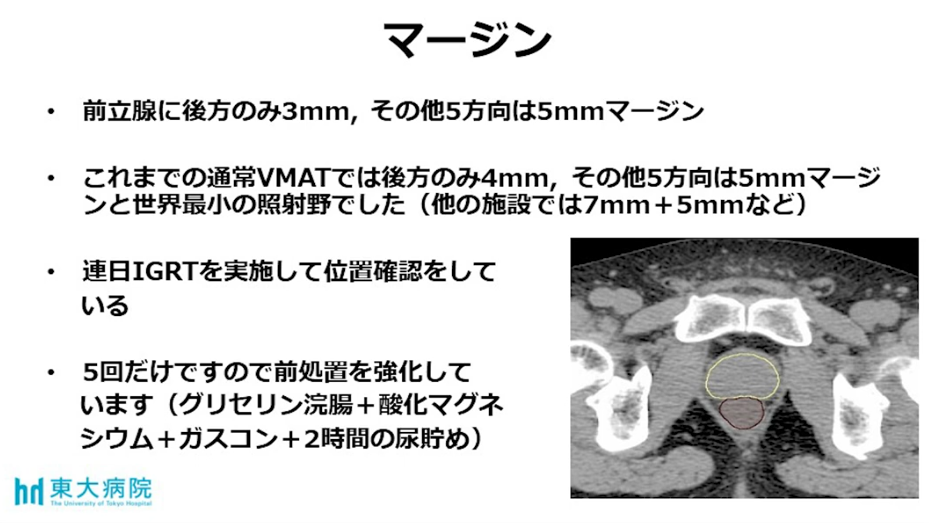

■厳密なマージン制御

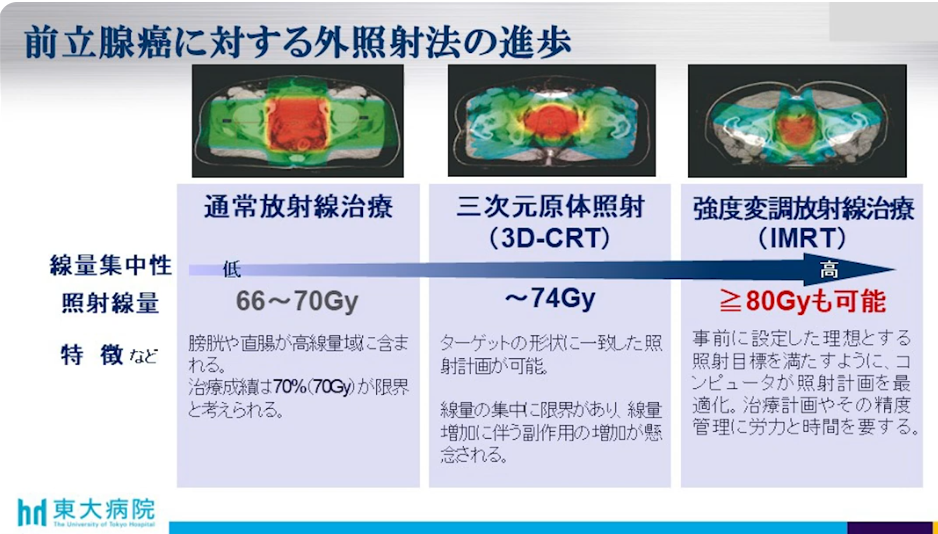

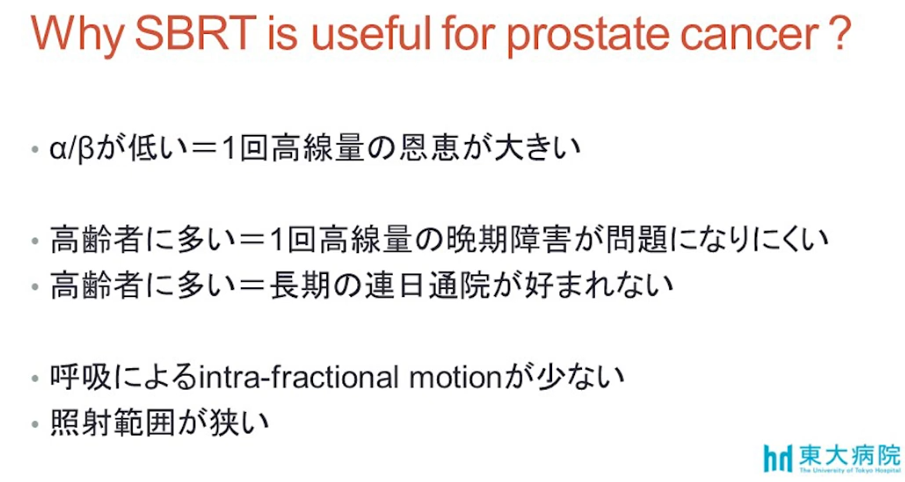

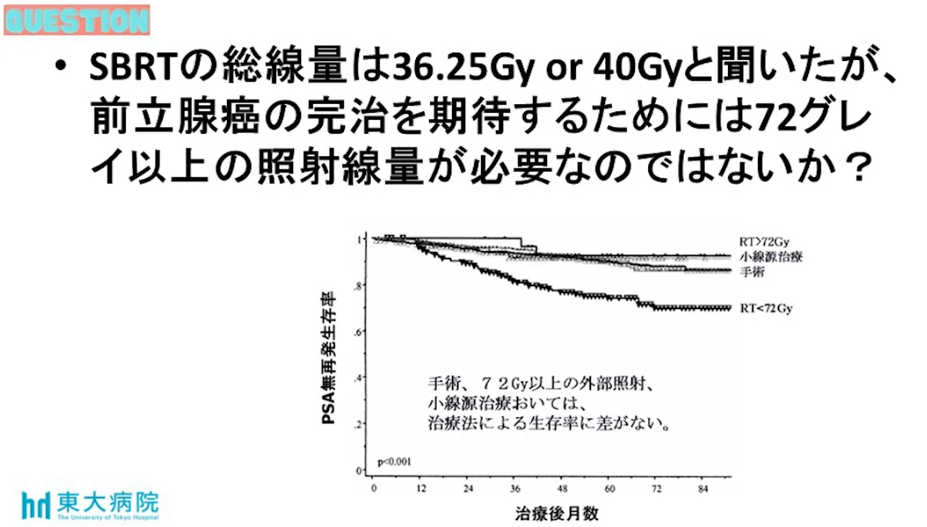

■前立腺がんは放射線が効きにくい

⇒高線量(78Gy)が必要であった

⇒高線量化にともなう正常組織への副作用が伴った(3D-CRT)

■高リスクに対する手術より放射線治療の方が良い

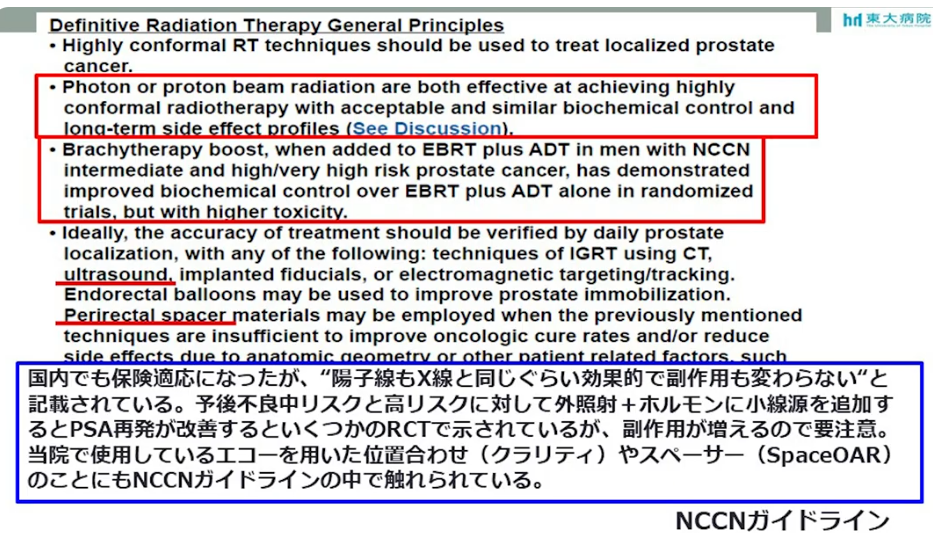

■米国では陽子線の施設しかない

・陽子線での評価

⇒X線と陽子線のどちらを選択しても良い

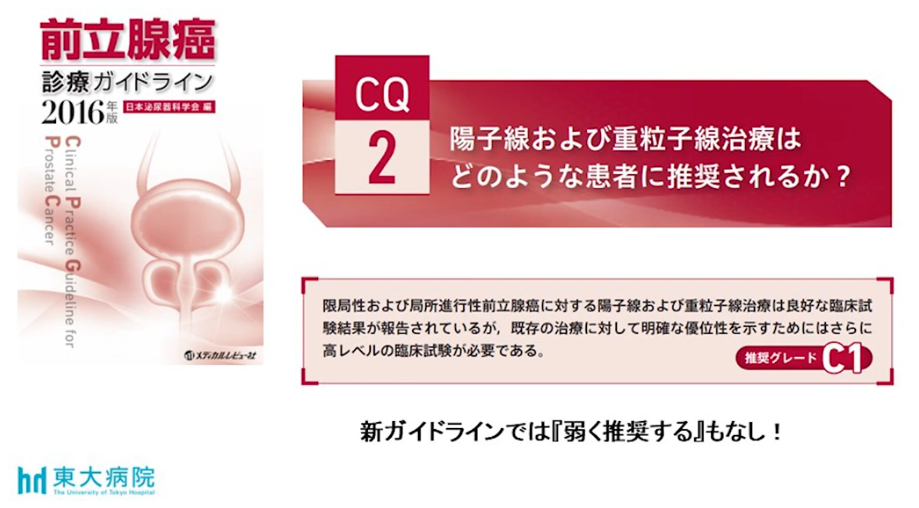

■エビデンスが少ない(2016年版)

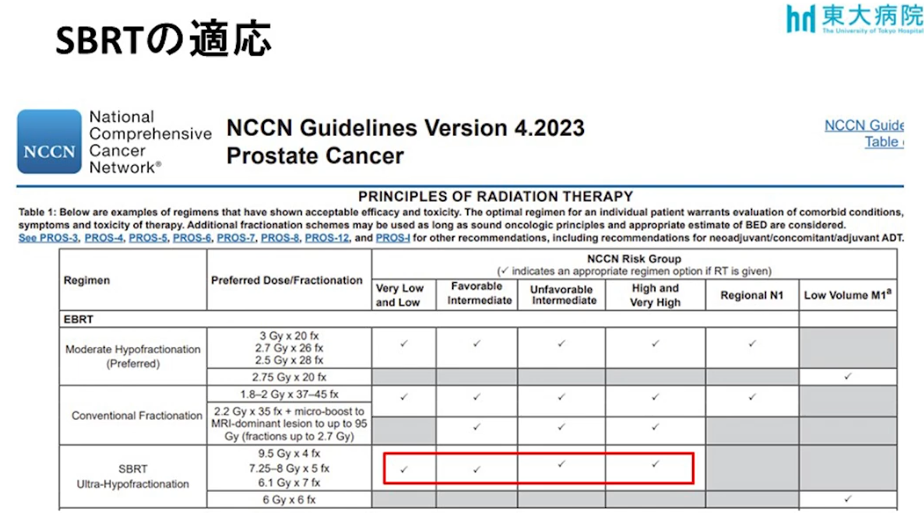

■NCCNガイドラインでのSBRT(体幹)の適応

・低・中・高において適応にチェックマーク付き

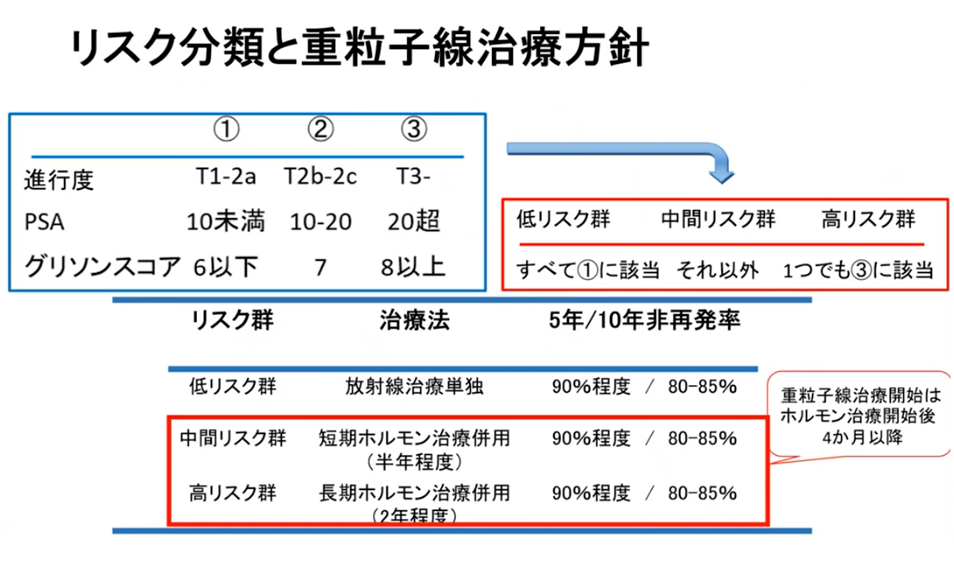

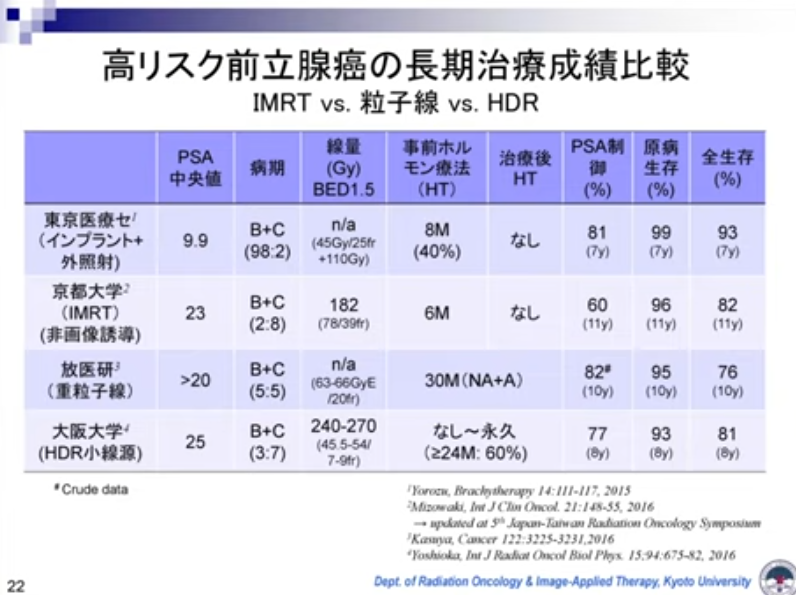

<参考情報:重粒子線>

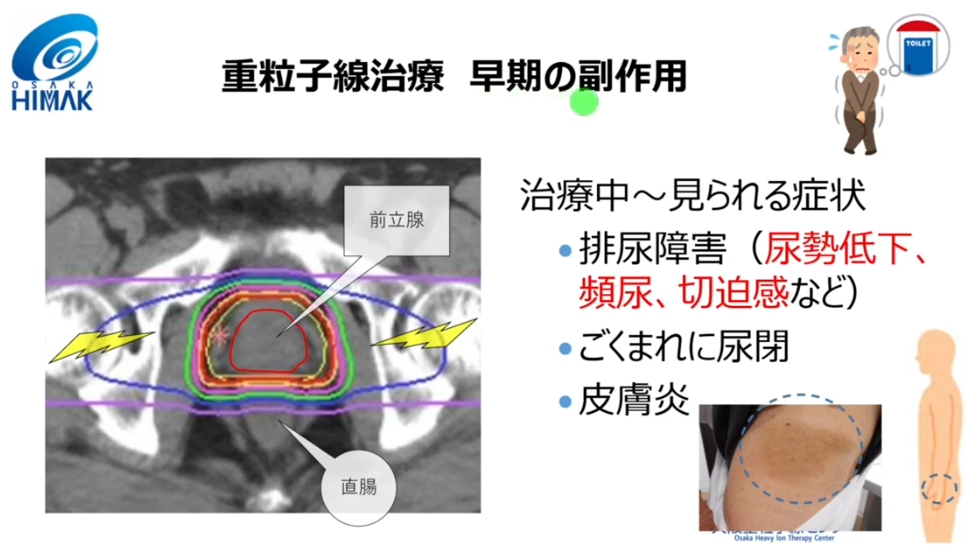

■寡分割照射

・1回:4.5Gy

⇒総線量:54Gy(RBE)/ 12回:3週間

・金マーカー留置

⇒位置決め:前立腺は膀胱・直腸(ガス・便)の影響を受け動く

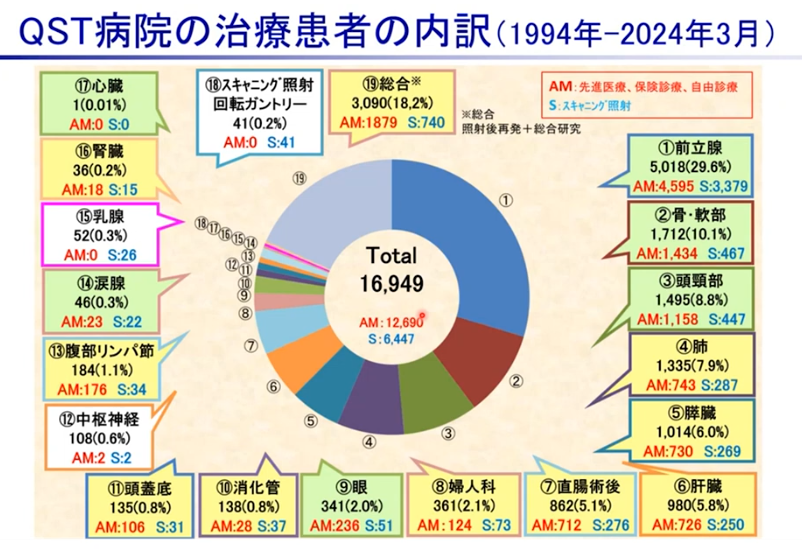

■スキャニング照射(S)数

・前立腺がん:3,379人

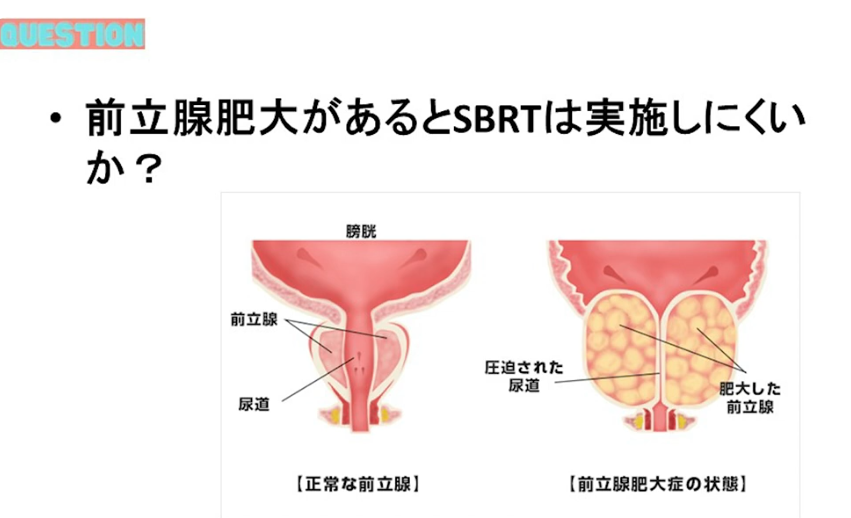

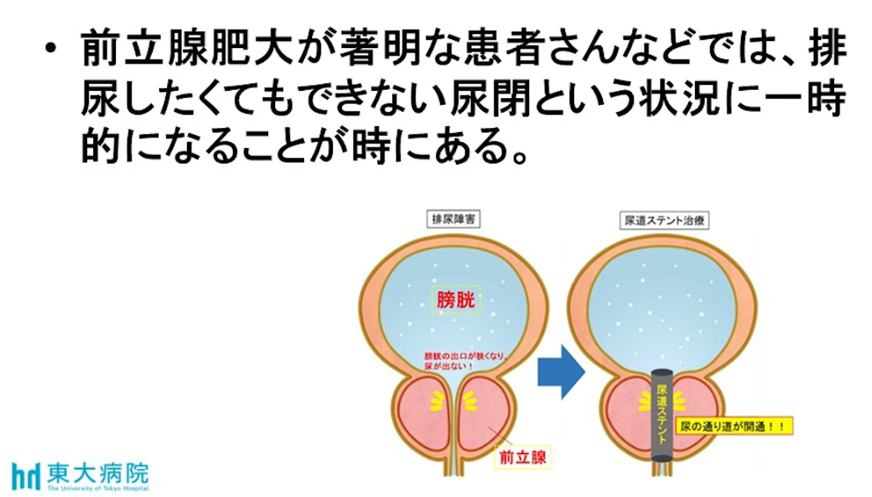

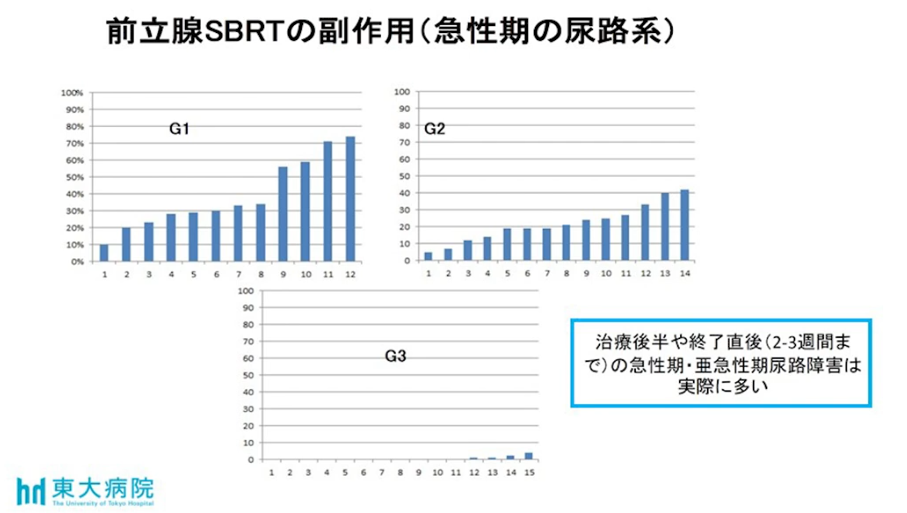

■尿閉事例

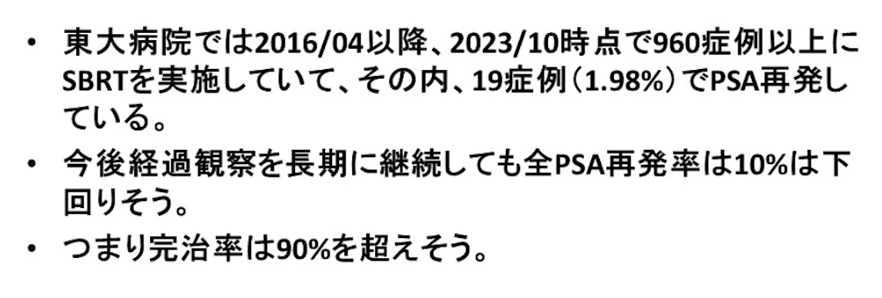

・960人中2名(東大病院:SBRT)

⇒治療中に処置し

⇒数日で処置を取り外した

※手術なら全摘するので肥大も治る

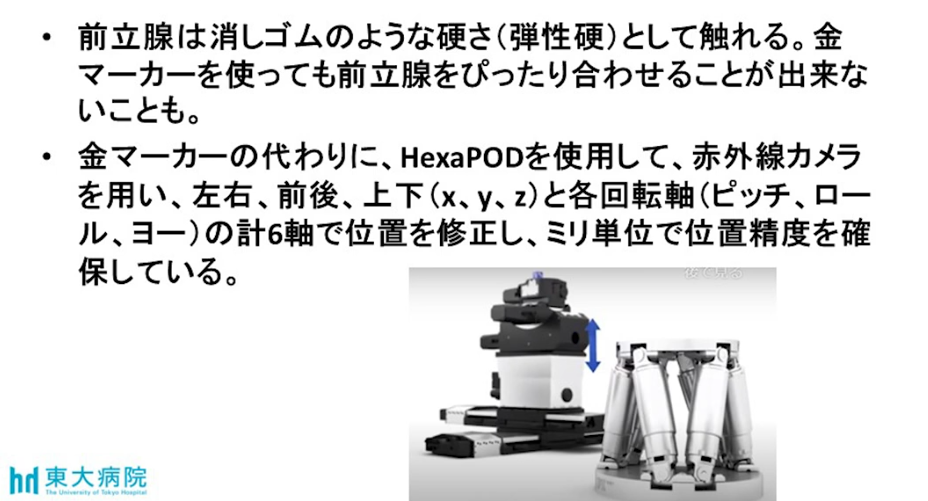

■東大病院は金マーカーを使用しない

■6軸補正で位置合わせを高精度化している

■前立腺が動く要因として直腸からのガス

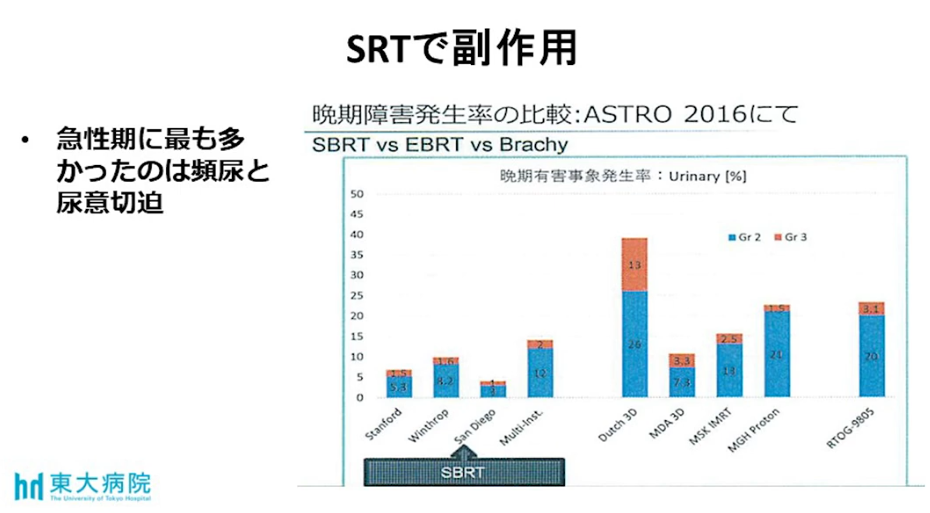

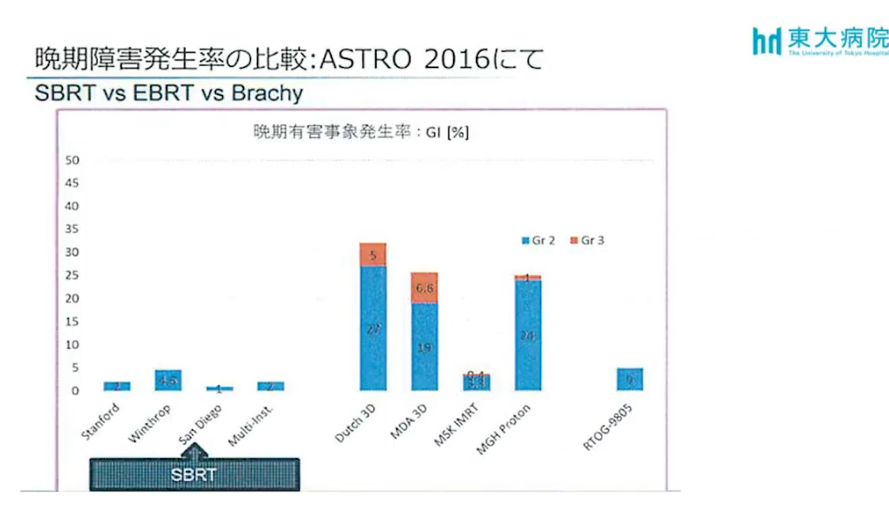

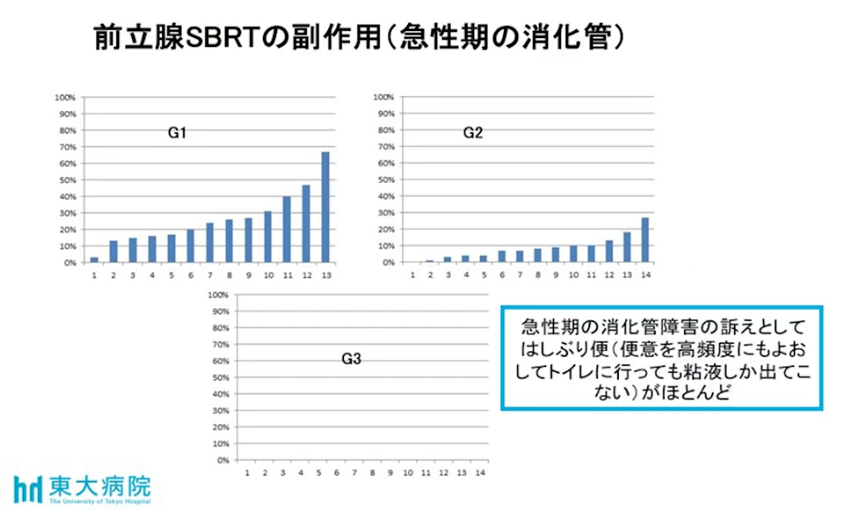

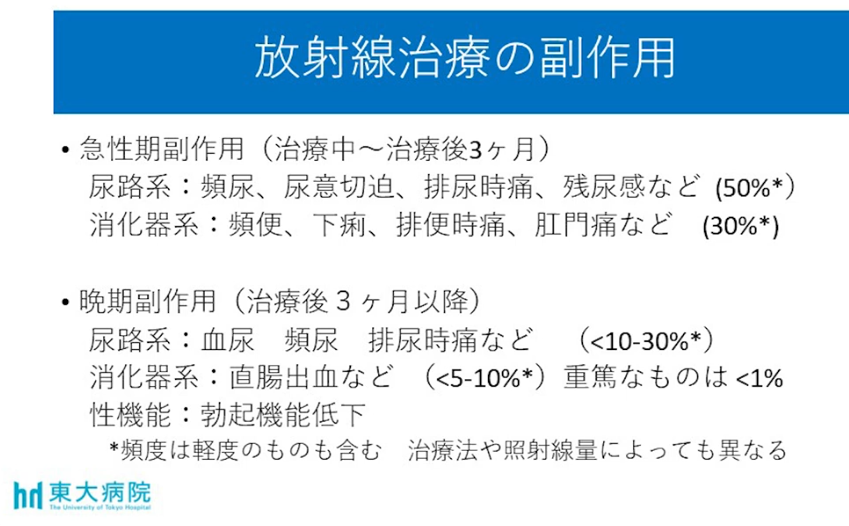

■G3:病院で治療するレベル

・G2:薬での治療

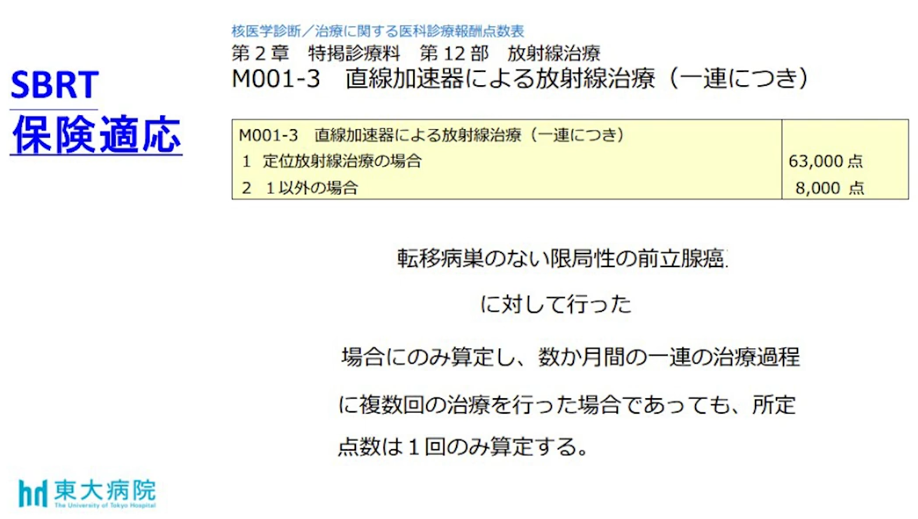

■保険点数が低い

<参考情報>

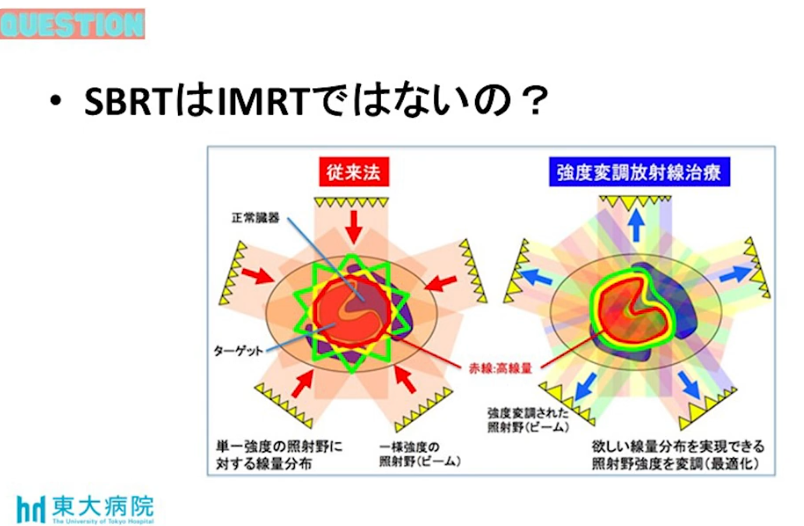

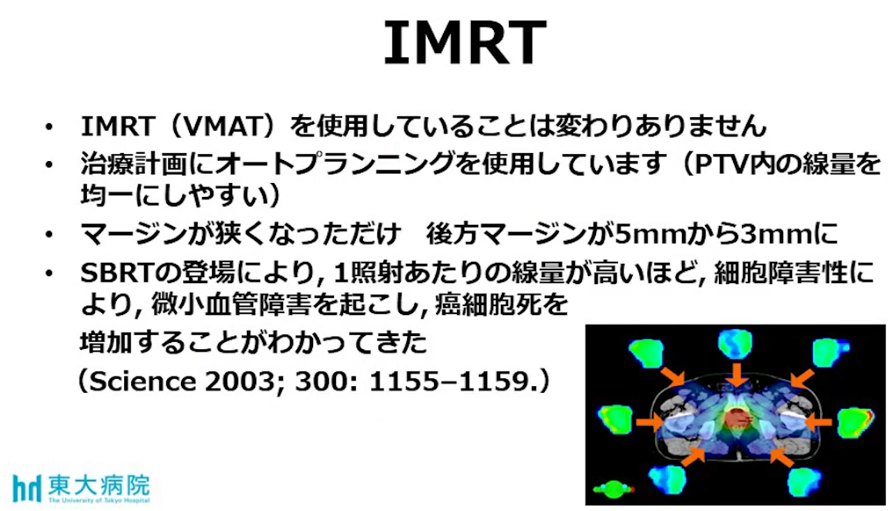

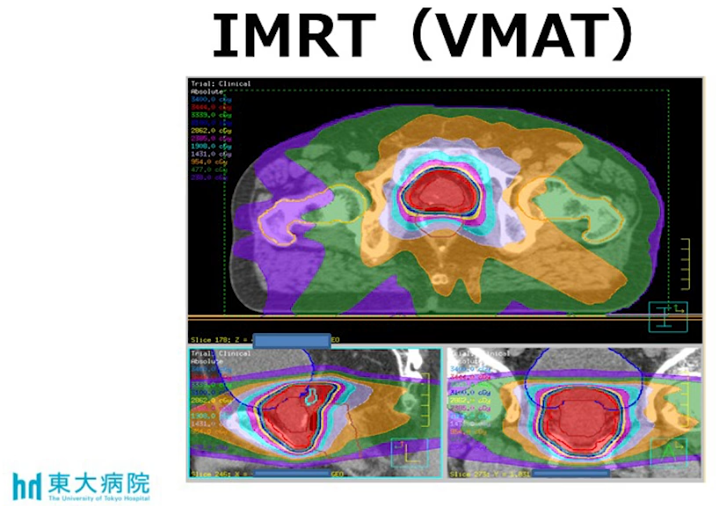

■SBRTはIMRT(強度変調放射線治療)の技術を利用

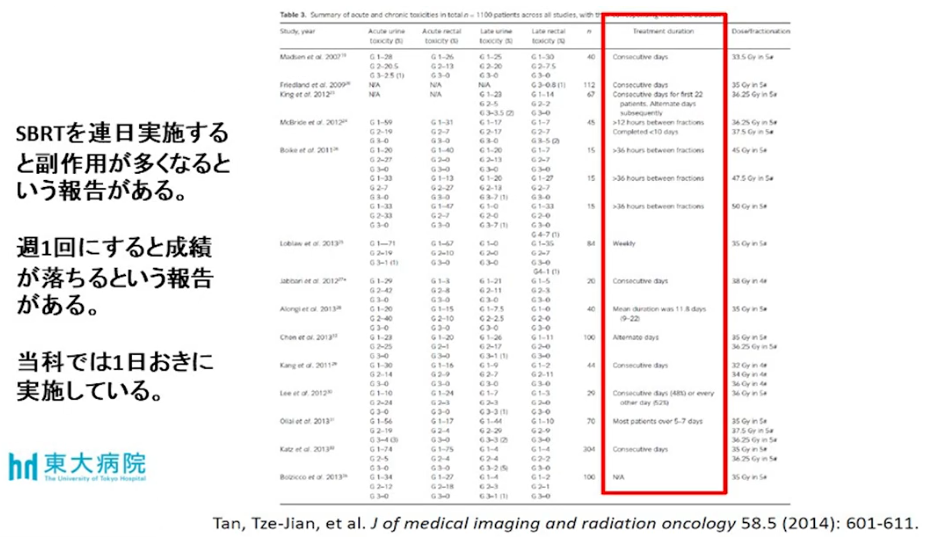

■連続すると副作用が起きる

・1日おきに東大病院は実施

■位置合わせが重要

・浣腸による排便、排ガス(チューブ)、尿貯めの事前準備が必要

⇒便が多いと治療中止になる

⇒位置合わせは厳密にやる必要がある

■厳密なマージン制御

■80%程度狙い通りの配置になる

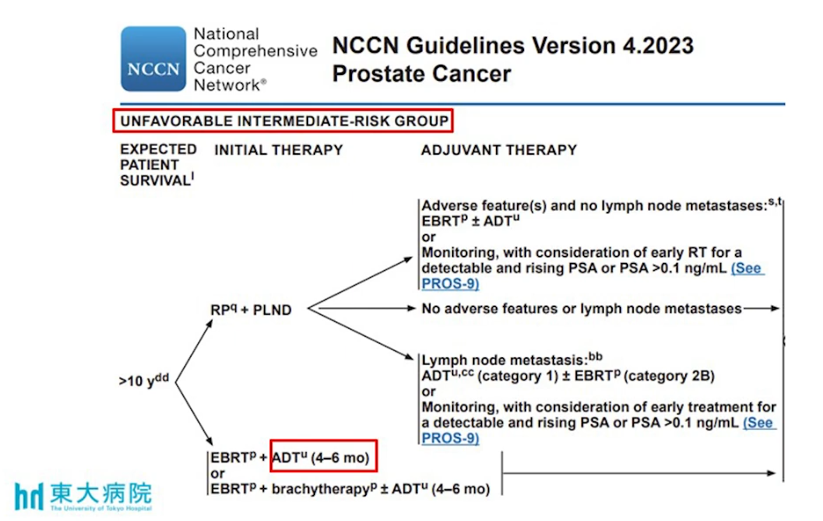

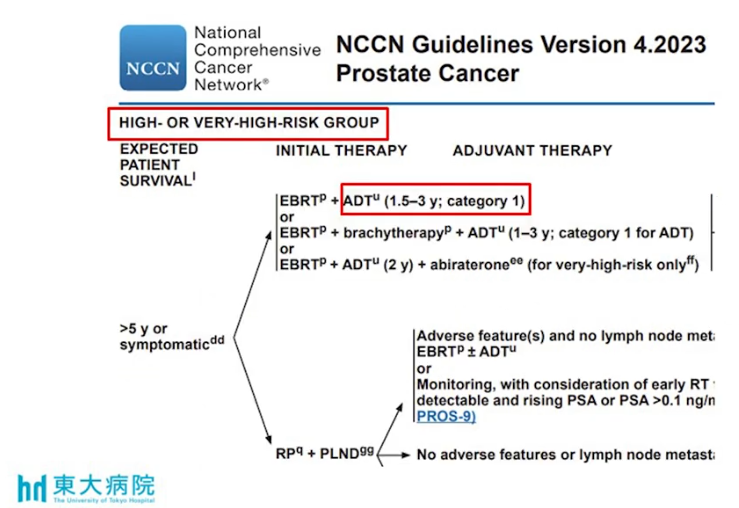

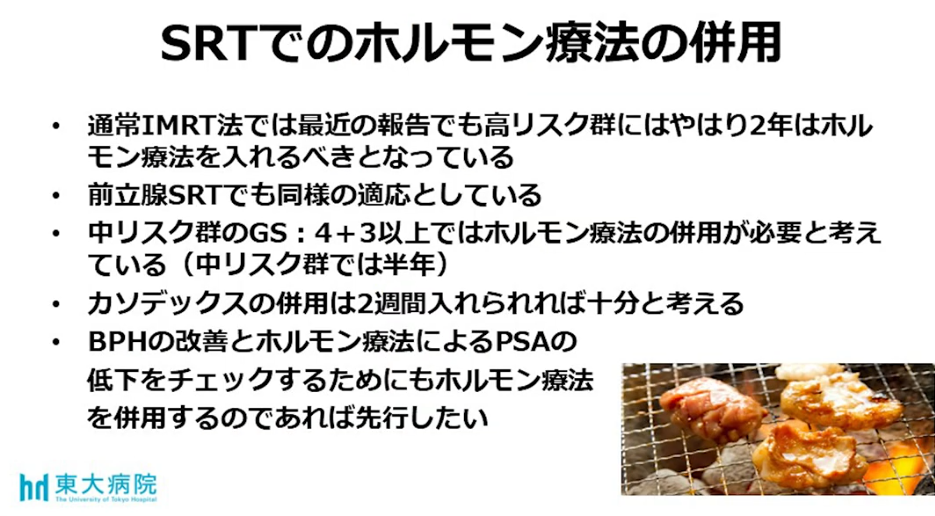

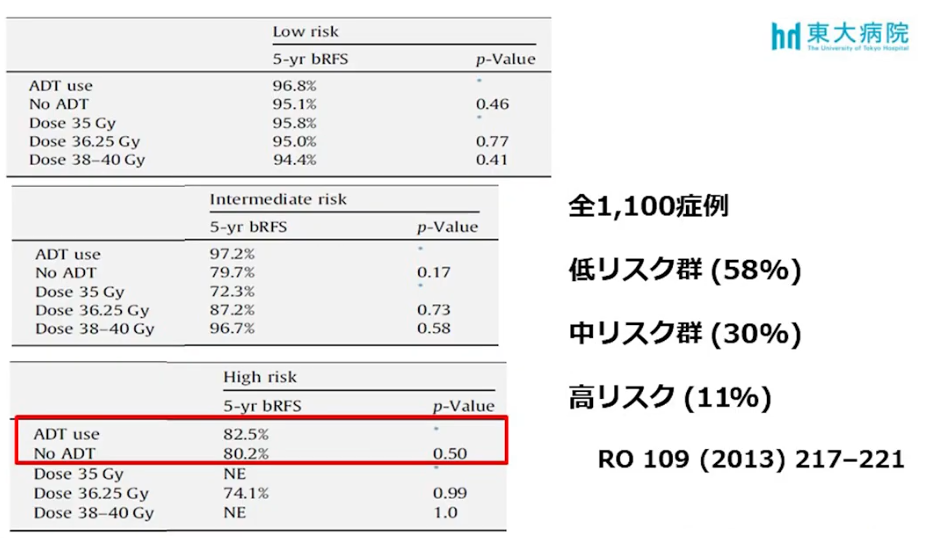

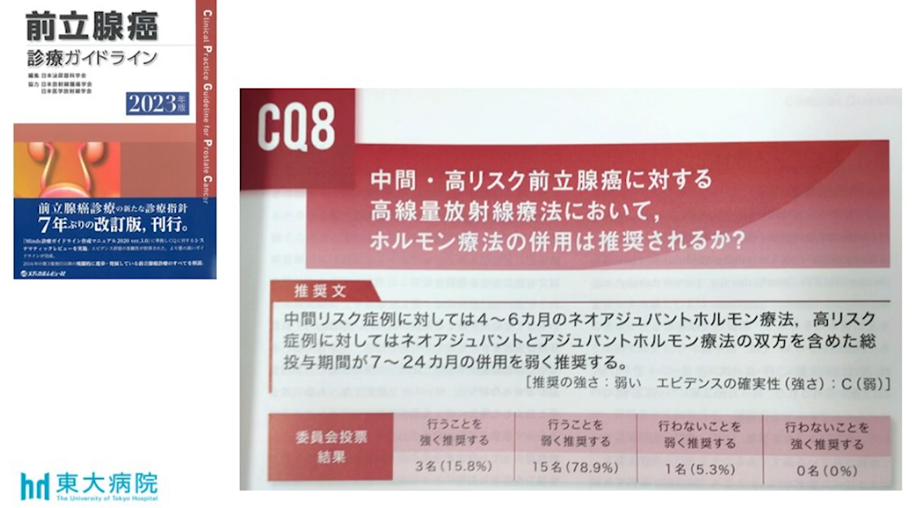

■NCCNガイドライン

・中リスクからホルモン併用

⇒使用回数と期間

・高リスク:ホルモン併用

⇒使用回数と期間

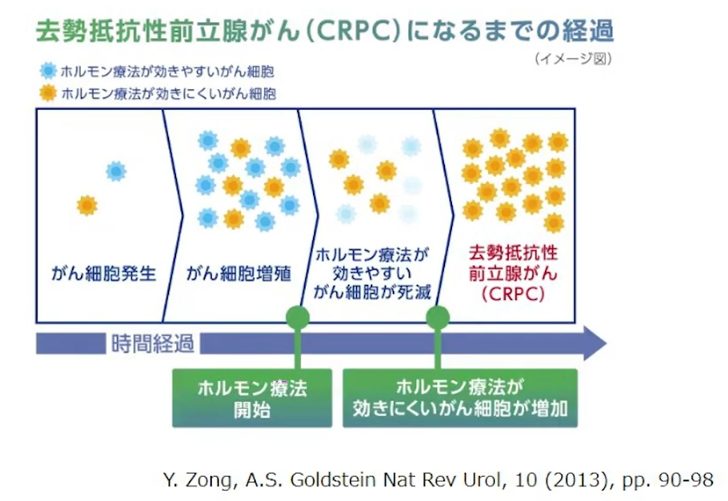

■ホルモンでは前立腺がんが直せない

・ホルモン療法が効かなくなる