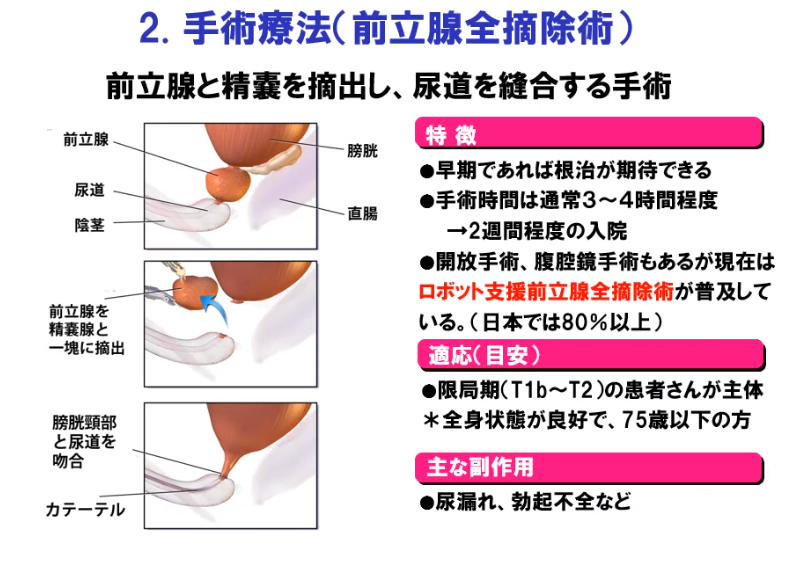

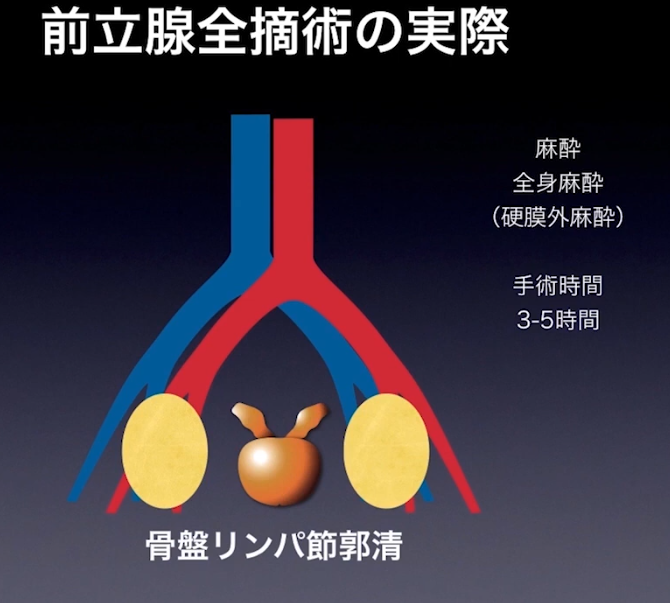

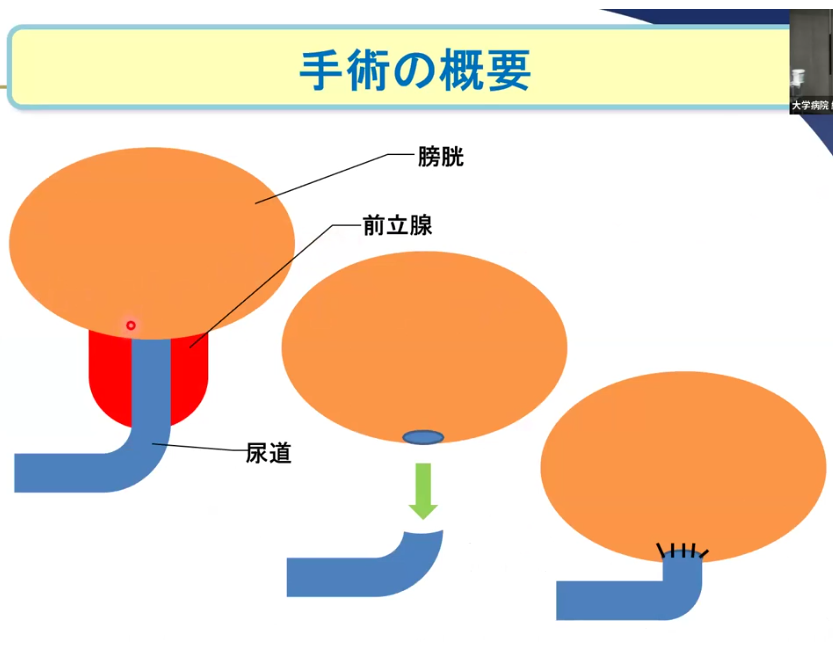

■手術療法(前立腺全摘除術)

出典:前立腺がんの最新治療 昭和大学泌尿器科の押野見講師 2024/11/14

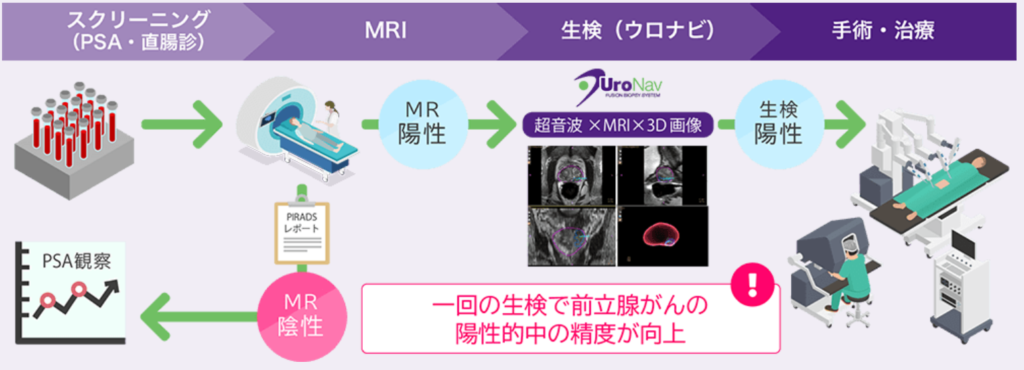

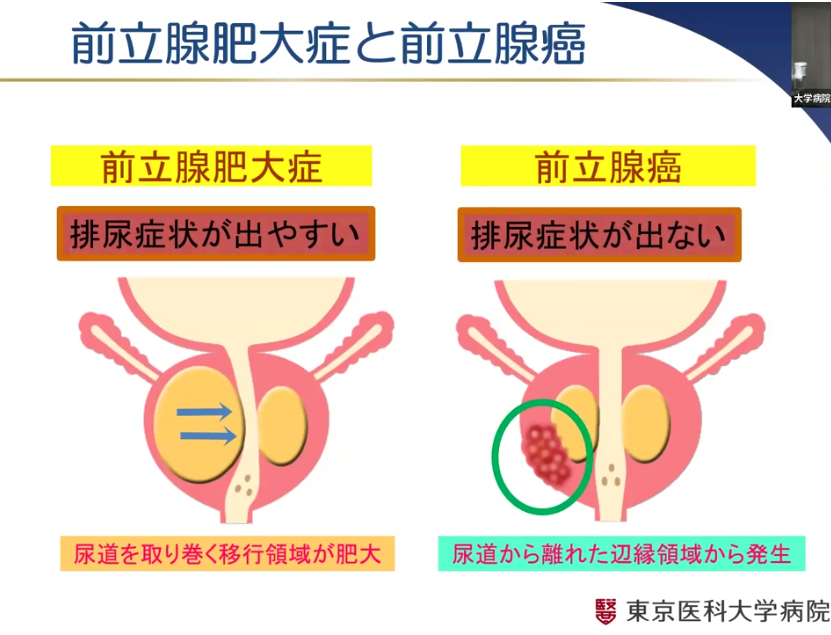

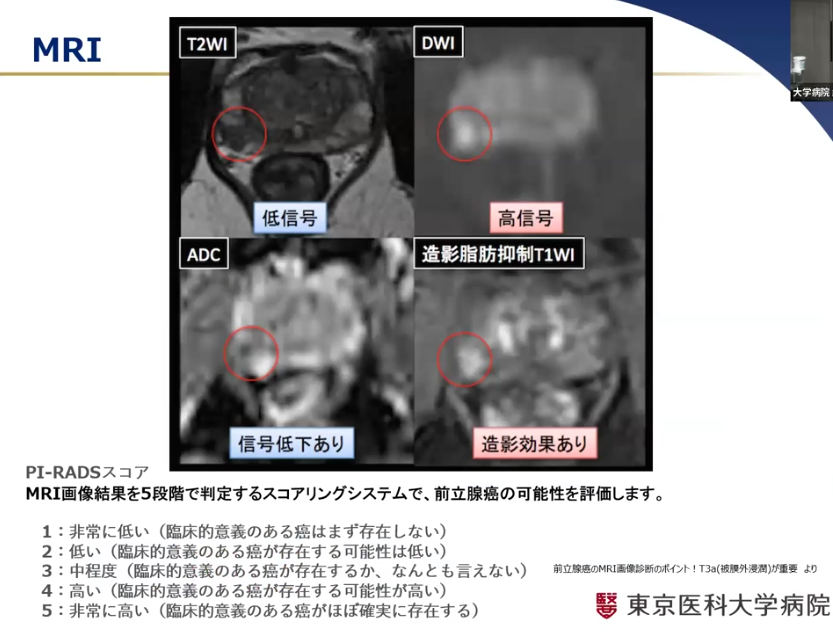

■PSA検査→MRI画像診断→MRI/超音波融合生検→確定診断→前立腺全摘手術選択の流れ

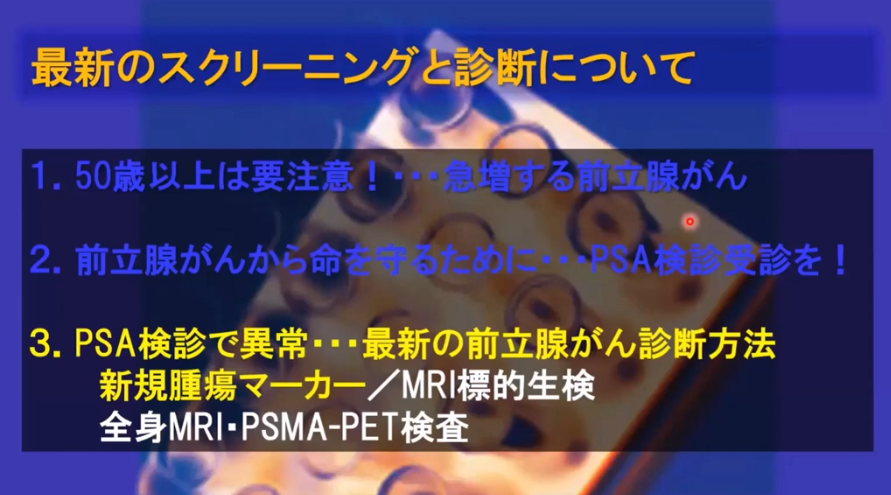

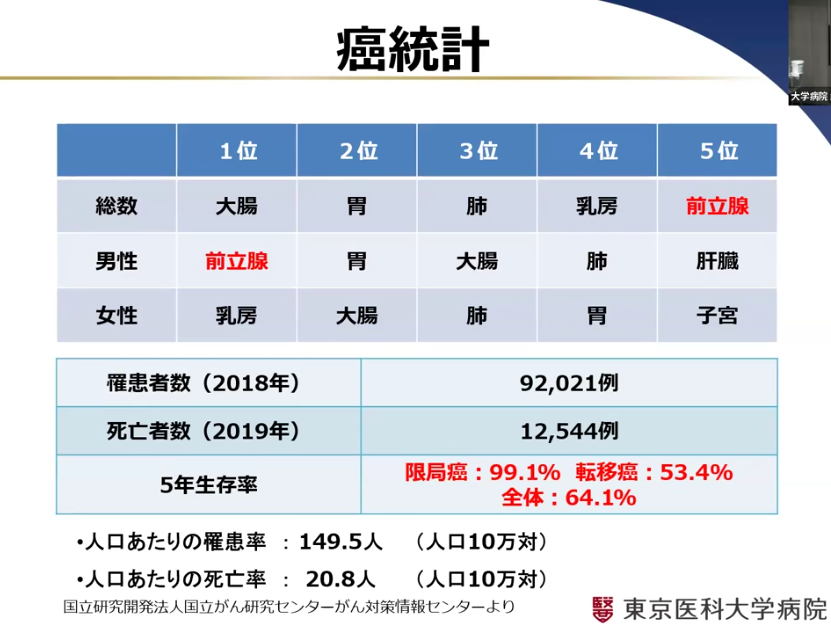

■最新のスクリーニングと診断

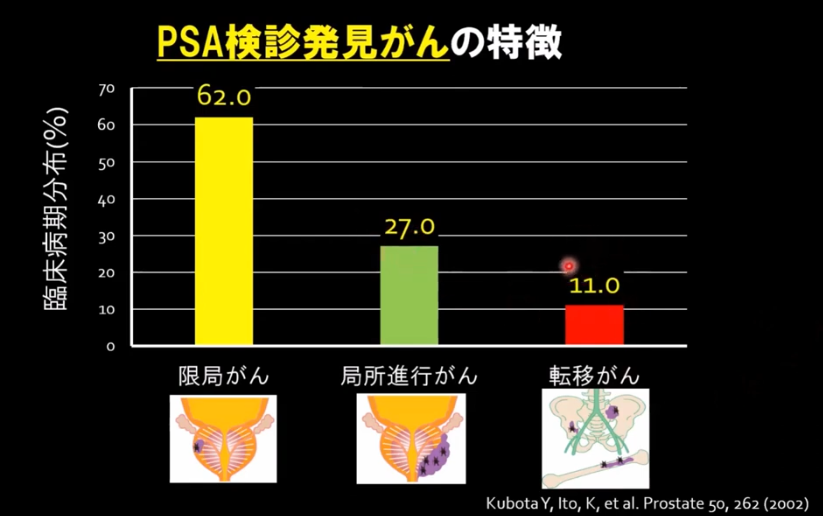

・PSA検査と前立腺がん発見の関係

・PSA検査から確定診断・手術選択の流れ

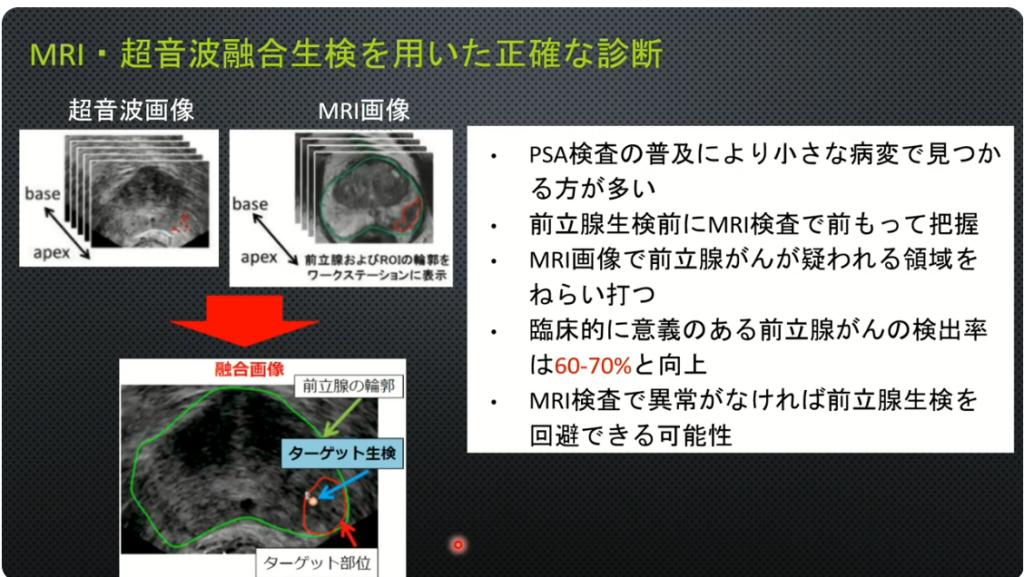

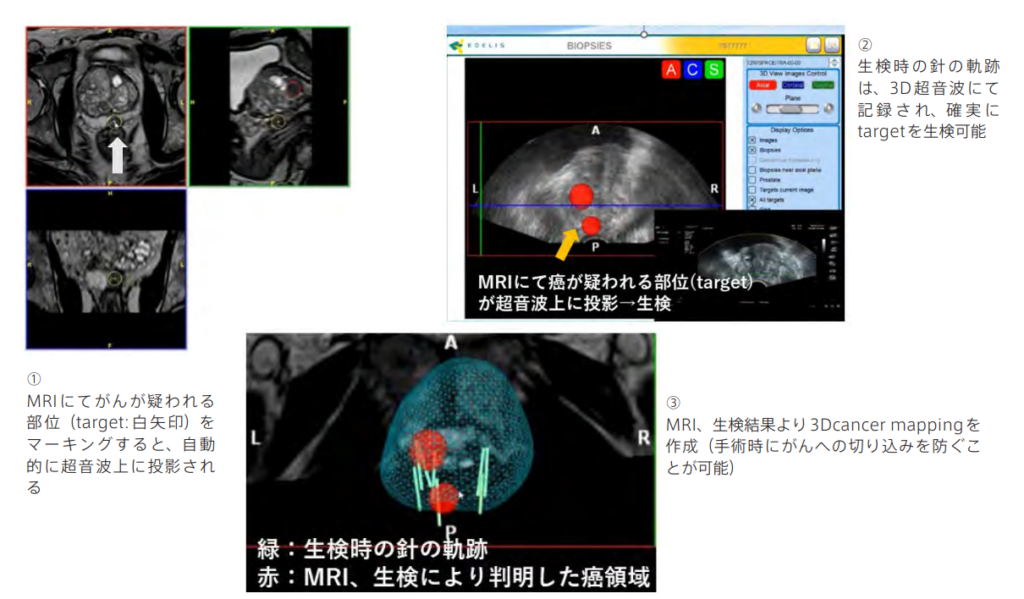

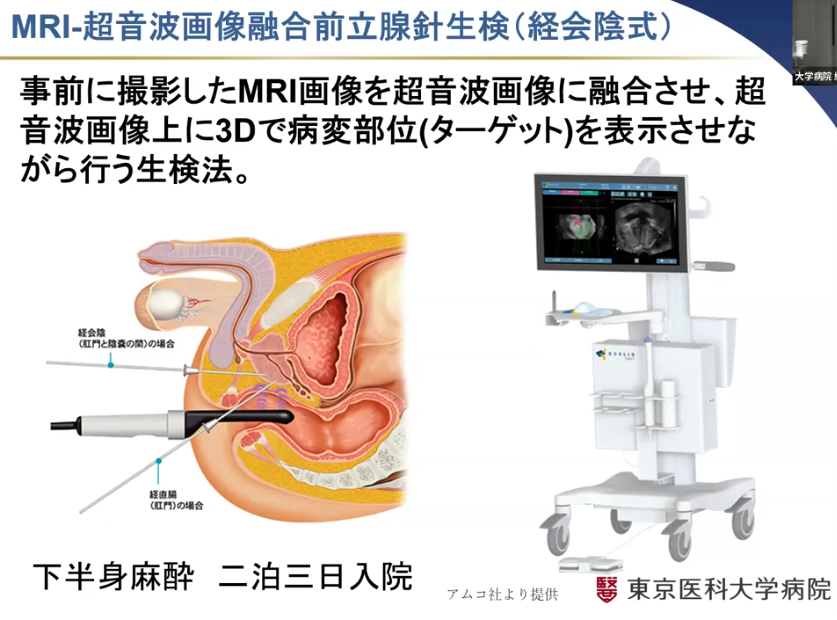

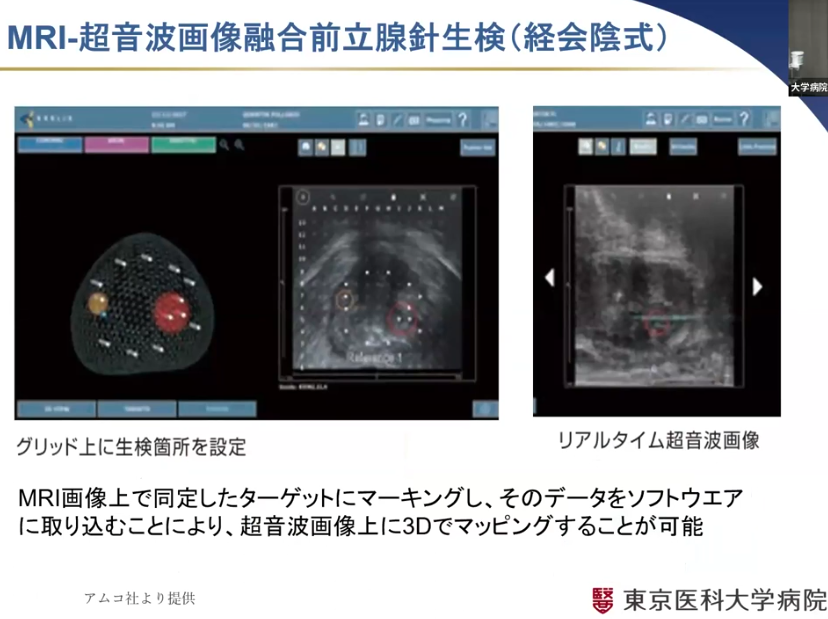

■MRI/超音波融合生検

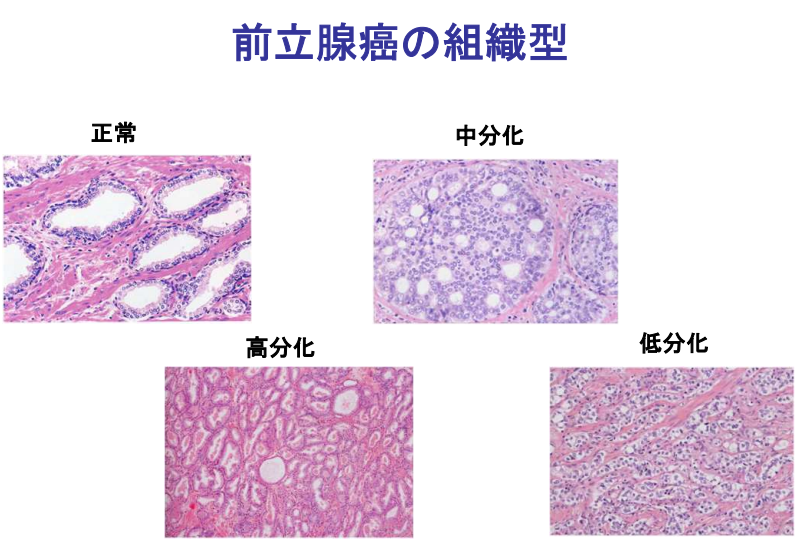

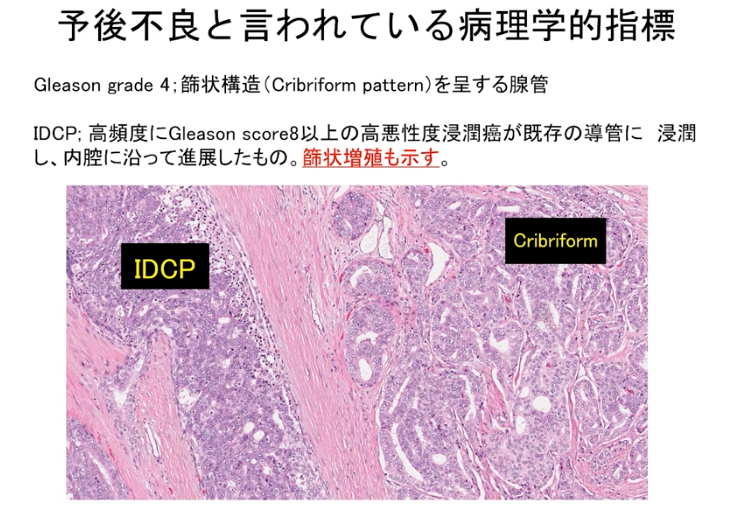

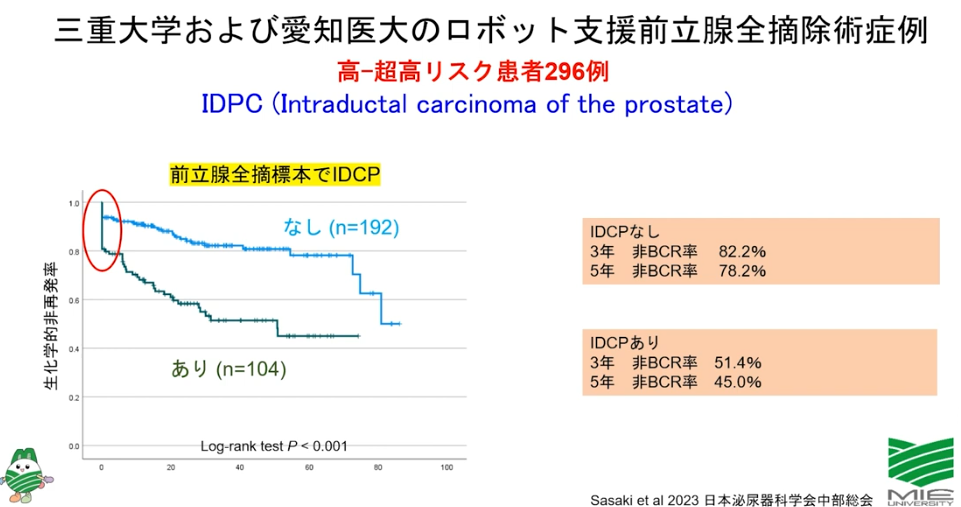

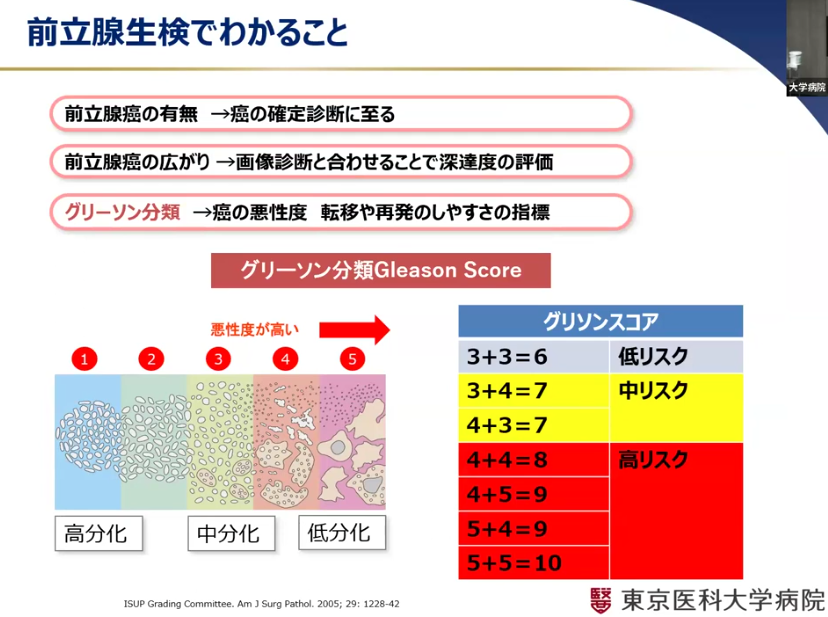

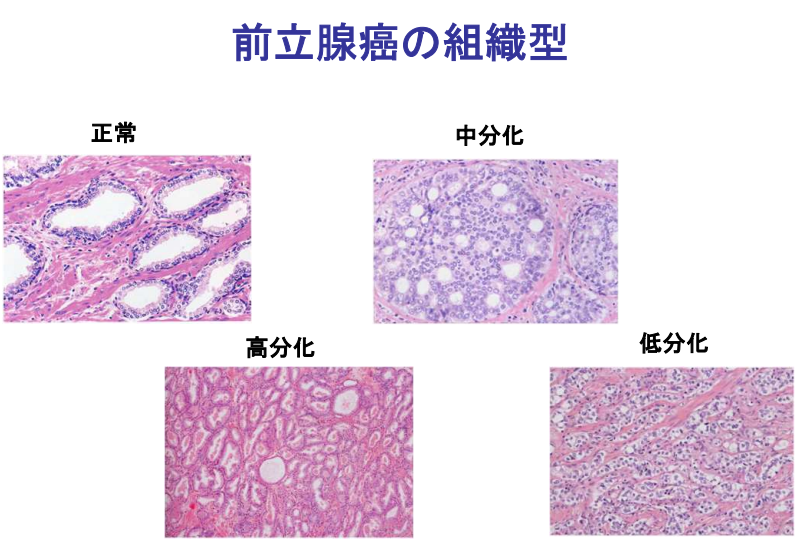

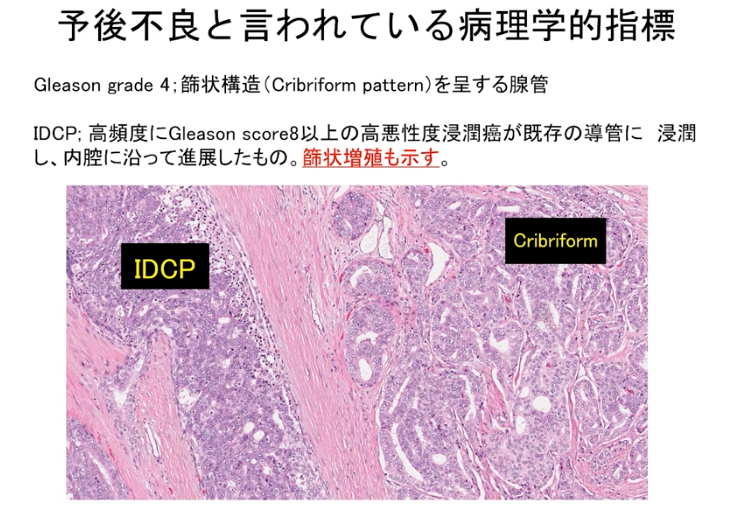

■病理学的指標(再発しやすいガン細胞)

<参考情報>

⇒Gribriformといわれる顔つき悪いガン細胞

⇒IDCP:前立腺にガン細胞がさぁっと入り込む

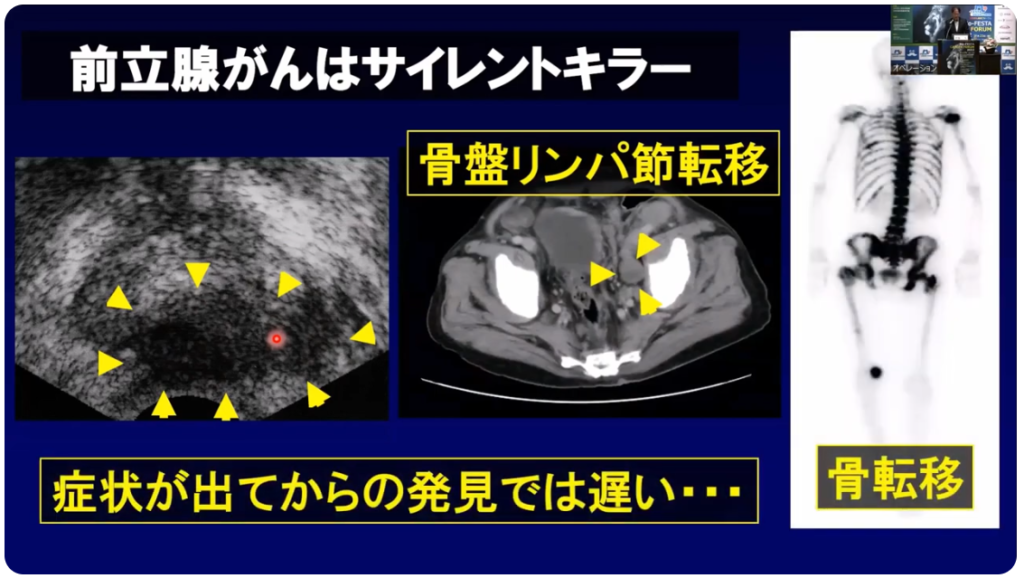

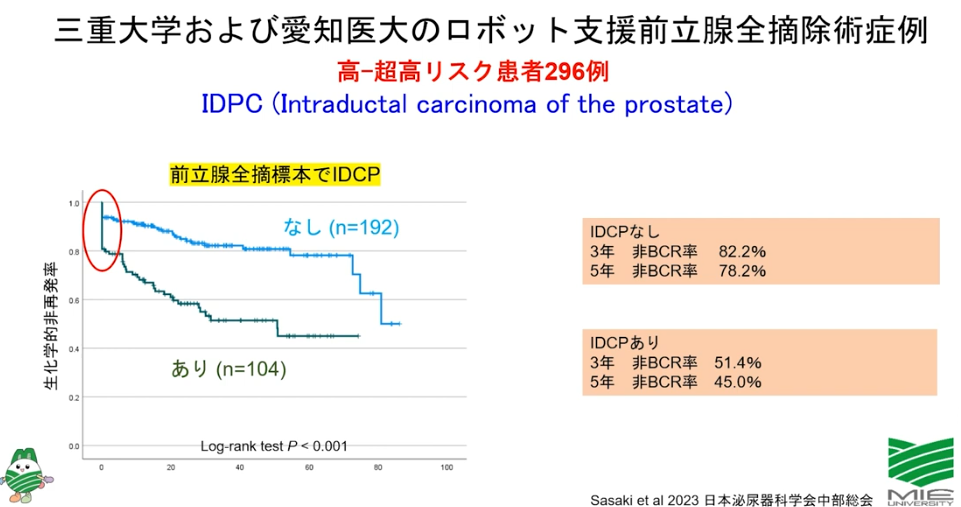

・全摘手術前に既に転移

<IDCPありの再発率>

⇒3年後:48.6%

⇒5年後:55%

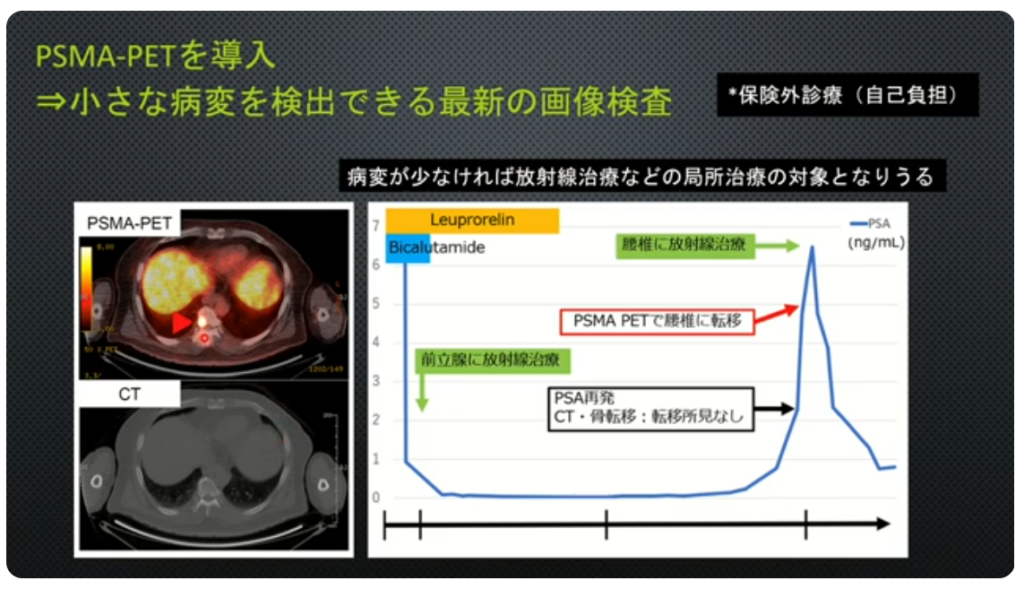

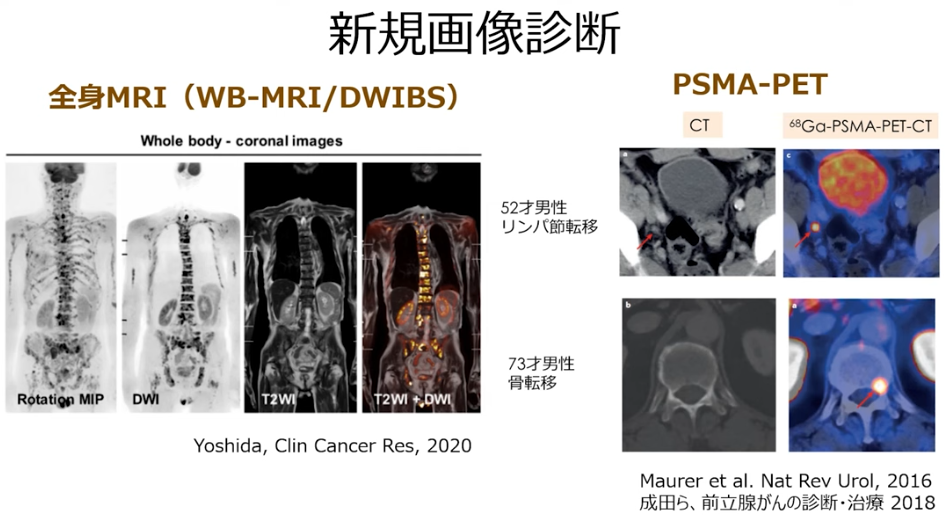

■手術治療選択前の検査の質を高める&再発(PSA値上昇)

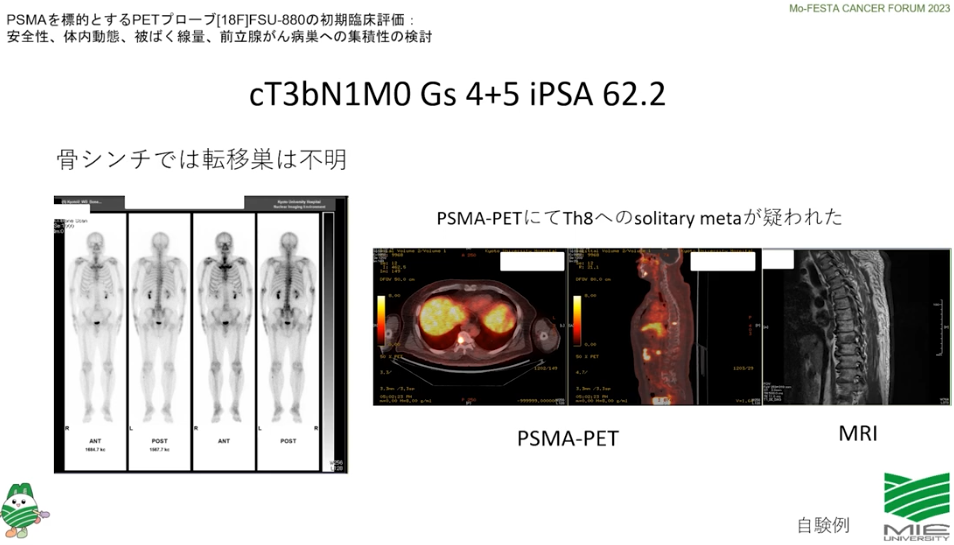

・PSMA-PET(保険外診療:自己負担/¥30万円程度)

⇒小さな病変を検出できる

⇒具体的な行動・意識決定が出来る

※CT、骨シンチでは検出できない小さな病変

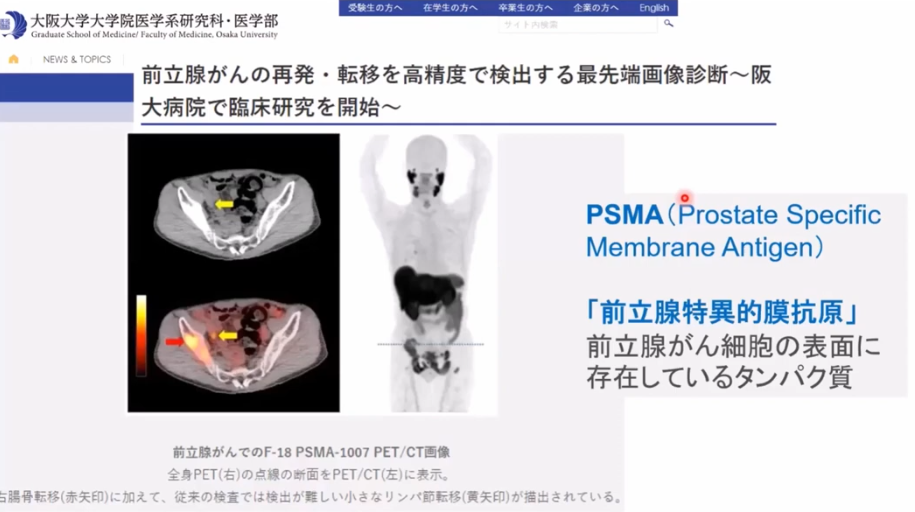

・前立腺特異的膜抗原

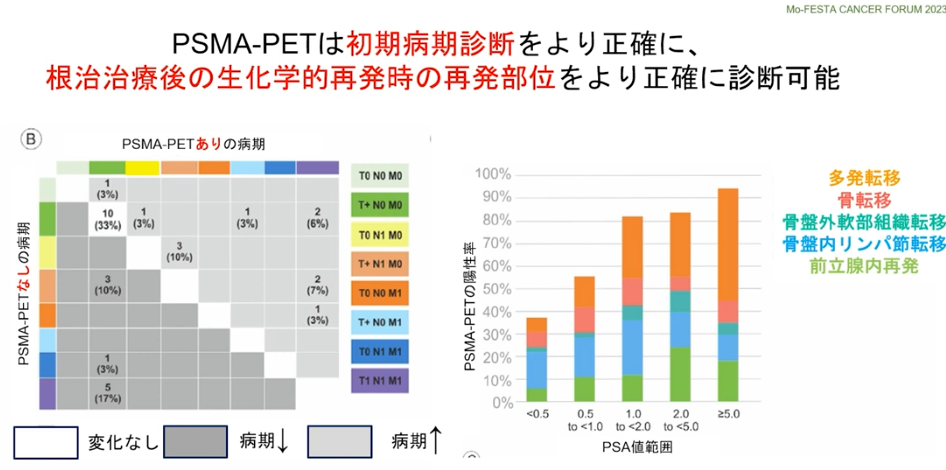

■PSMA-PET検査

・初期病気診断をより正確に

⇒再発部位をより正確に診断

・PSMA-PETによるPSAの値<0.5未満

⇒再発の発見率:約40%

注:再発の閾値(手術:0.2,放射線:2.0)

※PSMAーPETとは前立腺ガン特異タンパク質を検出するPET検査

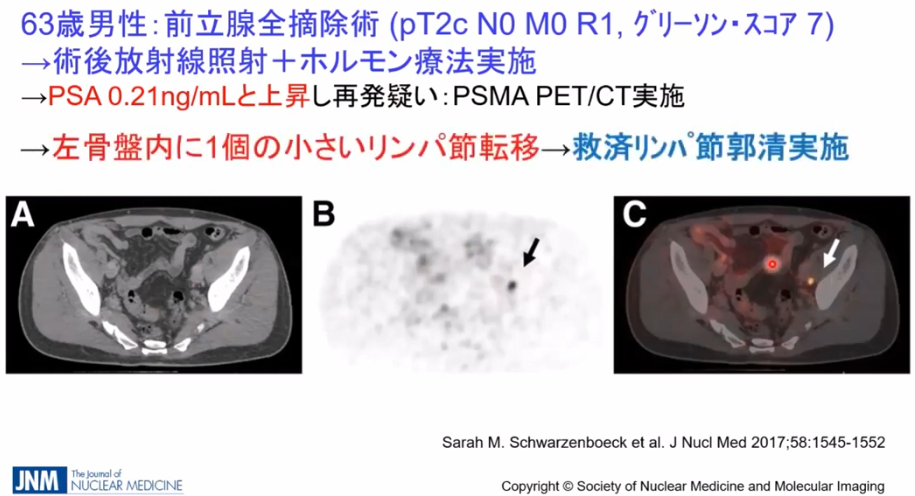

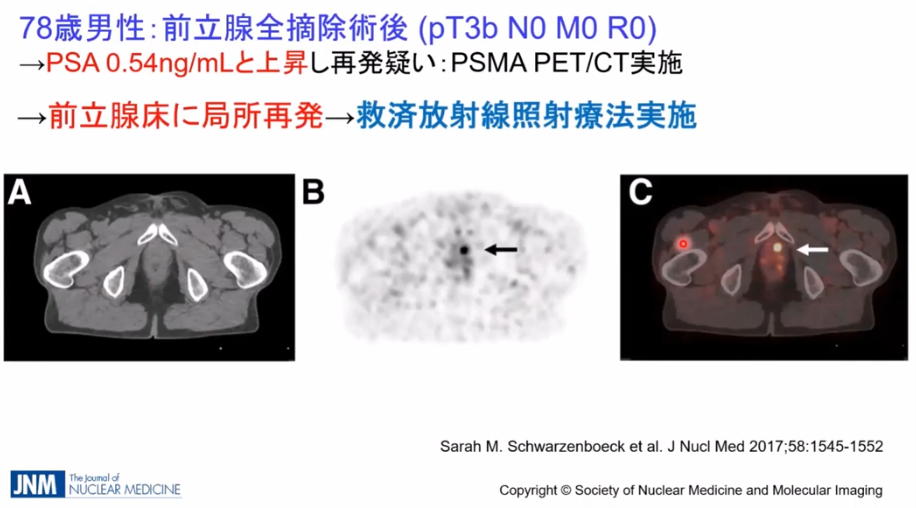

・事例

・CTではリンパ節転移が発見できず

⇒PSMA-PETでは矢印部の転移部位を発見

※全医者が待ち望んでいる検査

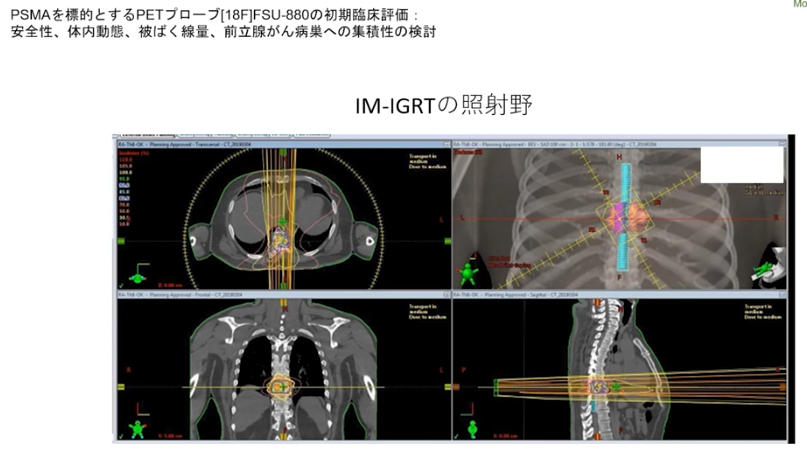

■放射線治療の選択肢が取れる

・ガン細胞の部位が特定できる

⇒ガン細胞の部位が特定できなければホルモン療法になる

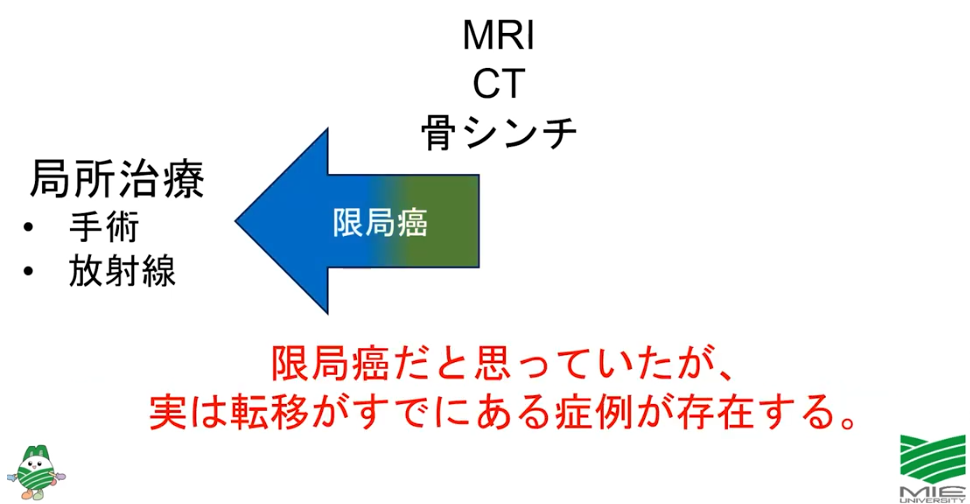

■現在の標準的な確定診断

【リンパ節CT・骨シンチグラフ・全身MRI(WB-MRI/DWIBS:限定された病院)】

・CT、MRI、骨シンチ画像検査の前立腺ガン検出の限界

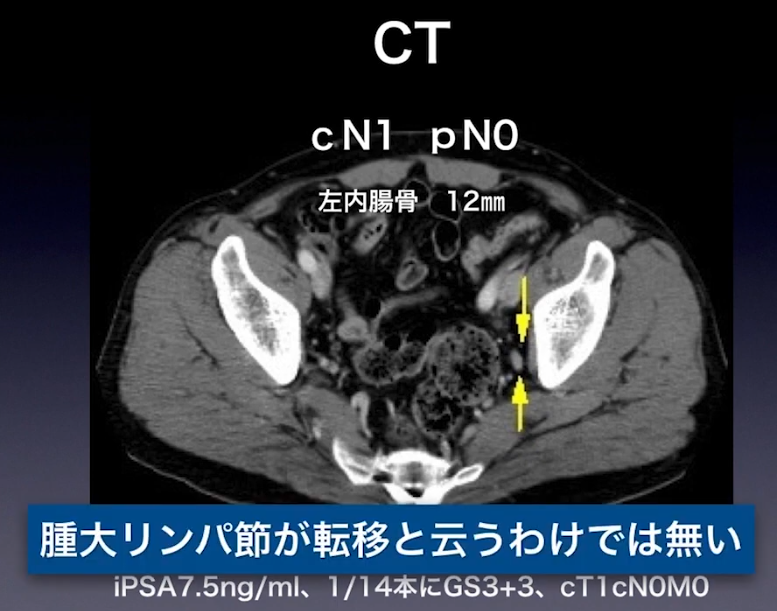

・CT検査によるリンパ節転移判定の限界

⇒CTでは8mm以上でないと映らない

⇒下図CT画像:左内腸骨12㎜(リンパ節転移の疑いが濃厚)

⇒炎症の場合もあるが

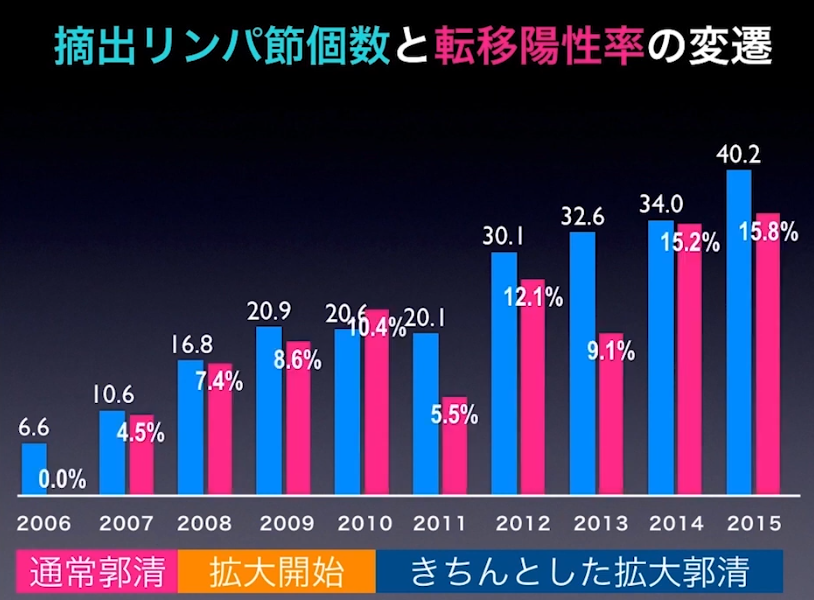

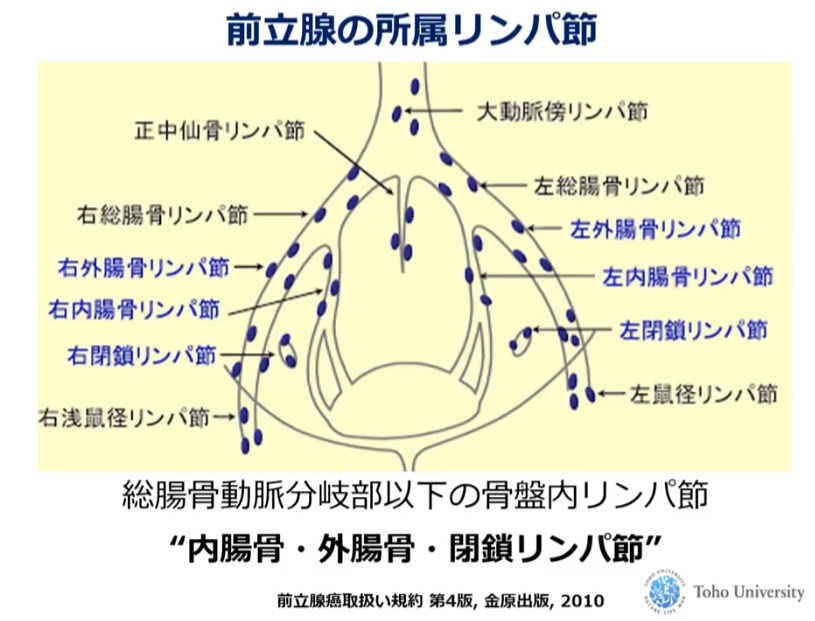

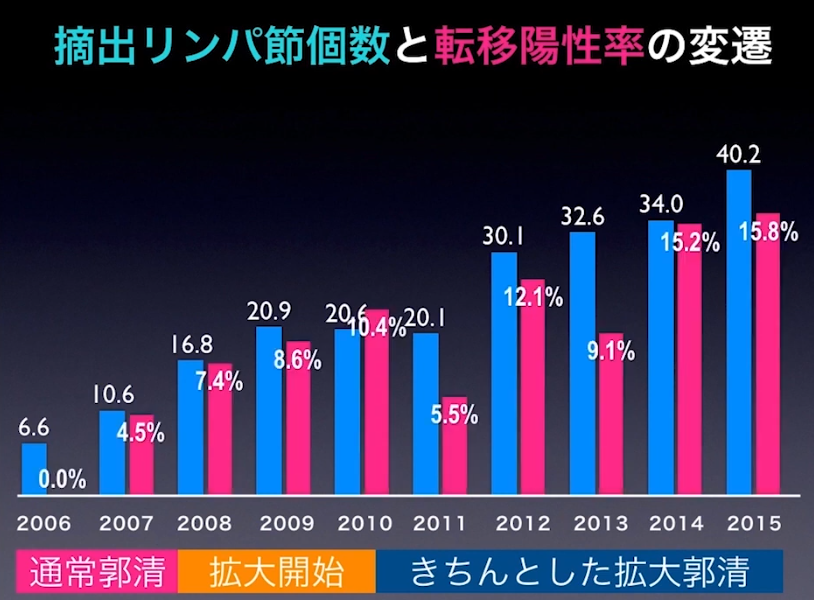

・リンパ節郭清

⇒拡大郭清すると40個も発見

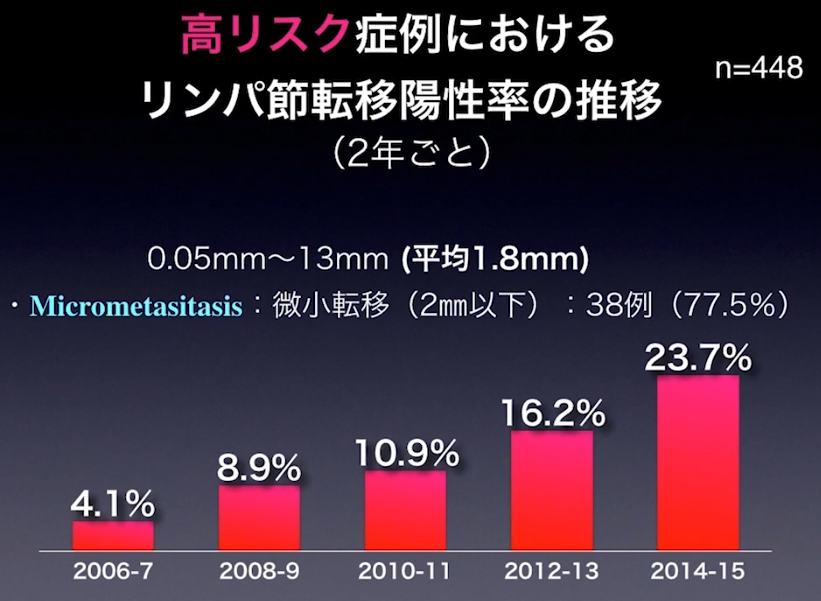

・転移性陽性率の推移

⇒15.8%(2015年)

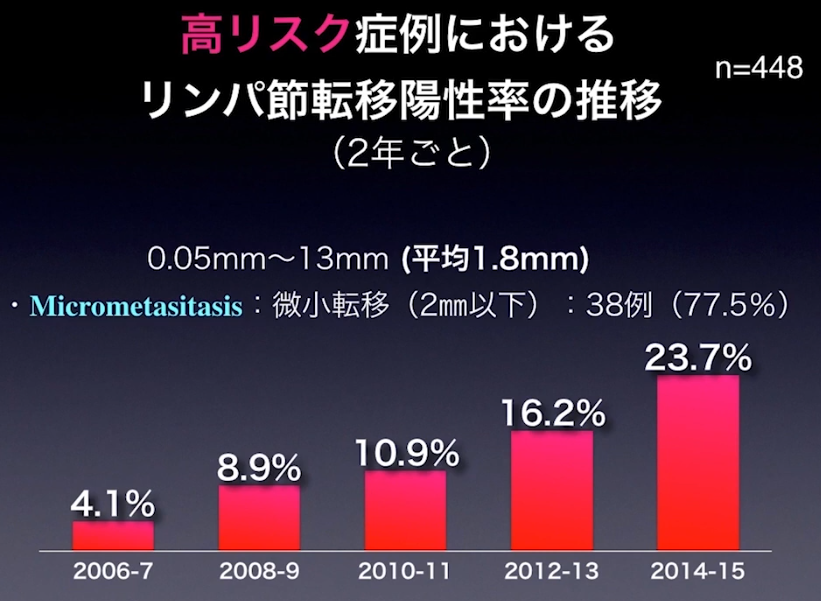

■高リスク症状におけるリンパ節転移率の推移と大きさ

⇒23.7%

・転移の平均的大きさ:1.8mm

⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)

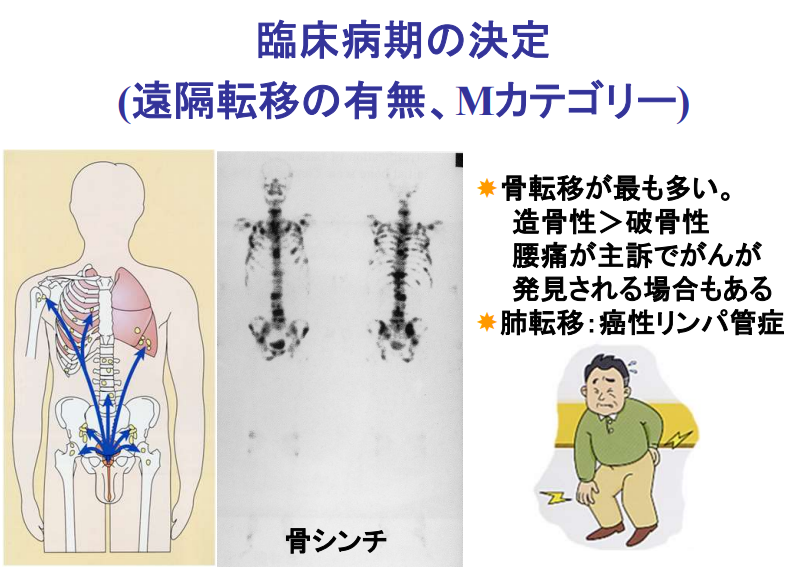

・骨シンチ

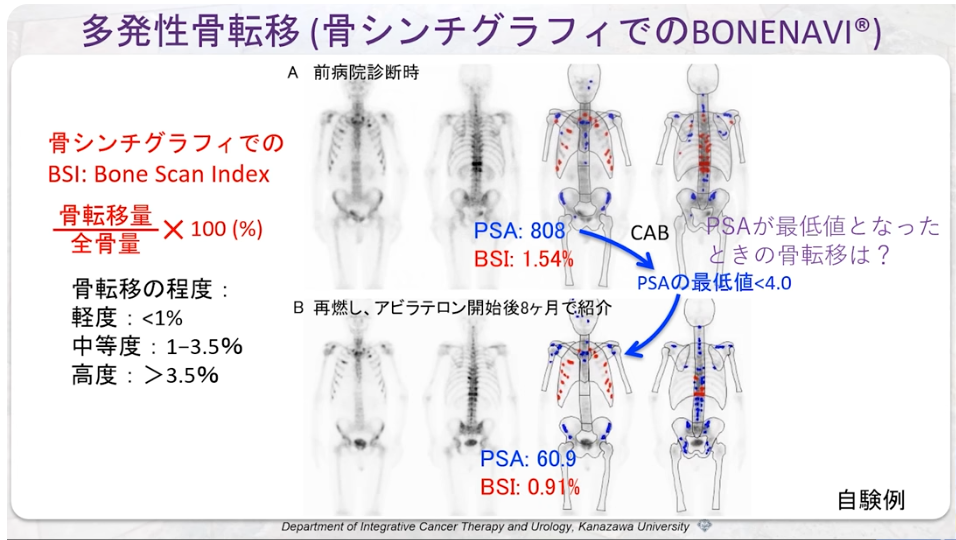

■BONENAVIで色表示

⇒骨転移部位を赤色表示

⇒骨転移量の程度把握

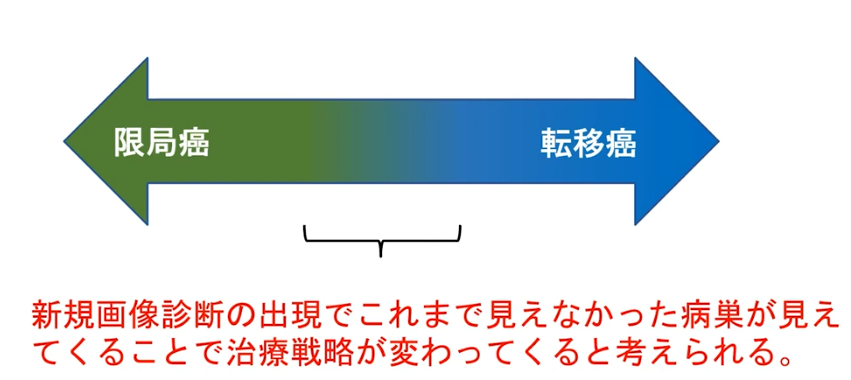

■新しい画像検査技術

・全身MRI(WB-MRI/DWIBS:ドゥイブス):保険収載

・PSMA-PET:非保険

◆生検後の診断確定画像検査の限界

・CT検査(リンパ節転移):8㎜以上の腫瘍サイズ

⇒リンパ節ガンの平均サイズ:1.8㎜

・骨シンチで表示できる転移には限界(転移の見逃し)がある

・DWIBS法は8.5mm以上のリンパ節転移を検出するのに適しているとされています。

・超音波検査では約5mm以上のリンパ節転移を検出することが可能

⇒ただし、検出精度は使用する機器や技術、検査を行う医師の経験によっても異なるため、より小さな転移を見逃す可能性もあります。

・MRI検査では約8mm以上のリンパ節転移を検出することが可能

・PET-CT検査では約4mm以上のリンパ節転移を検出することが可能

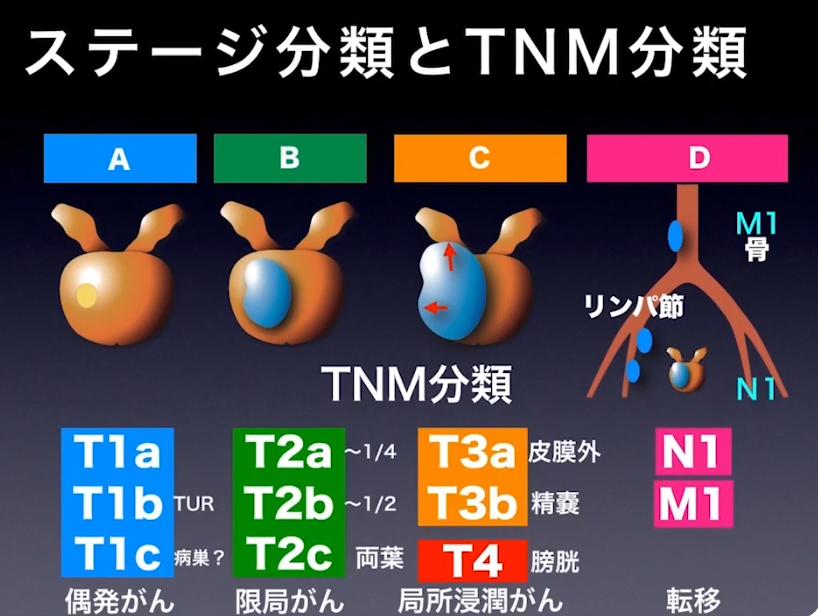

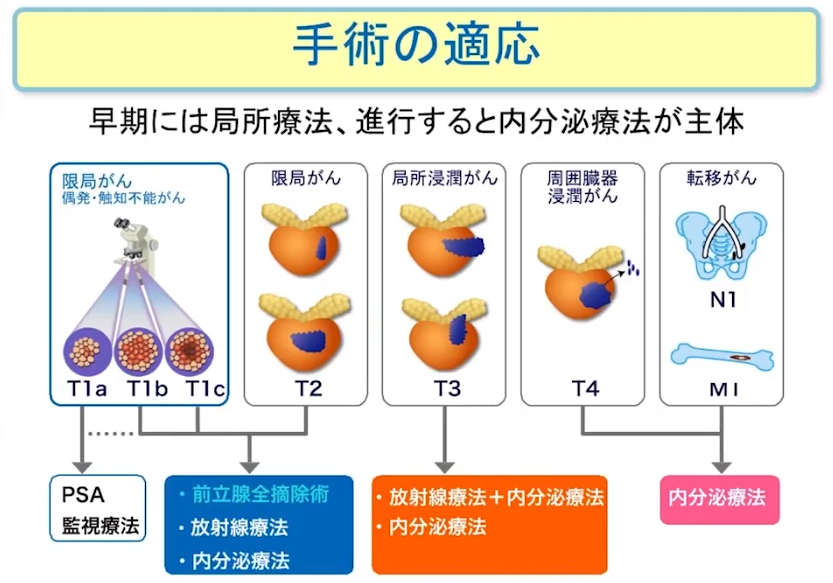

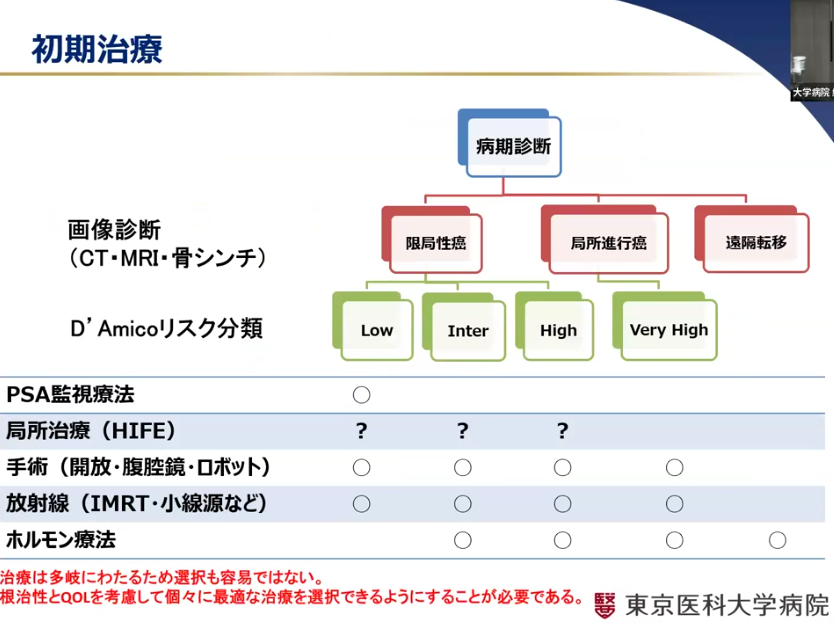

■生検によるステージ分類とTNM分類

T:病期の進展度

N:リンパ節転移

M:他臓器(主に骨)転移

・NCCN分類とD’amoco分類ではリスク評価が違う

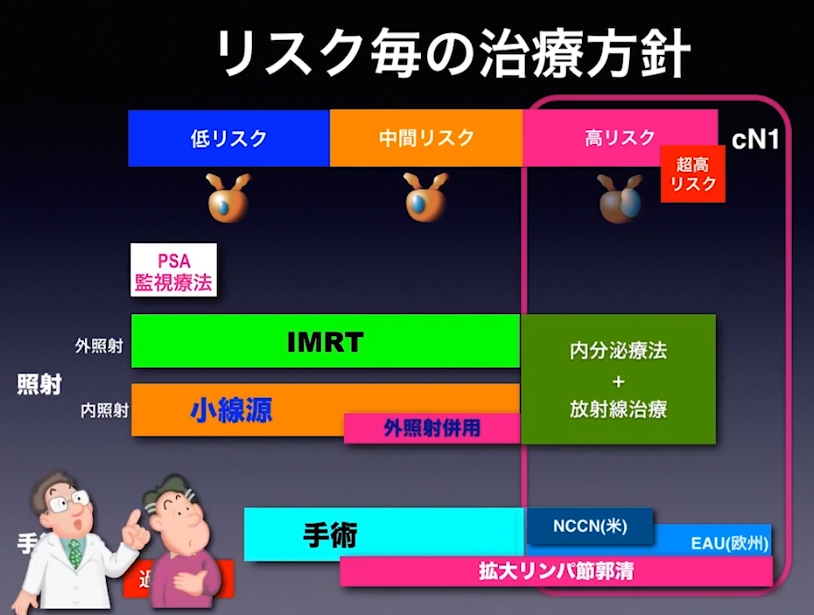

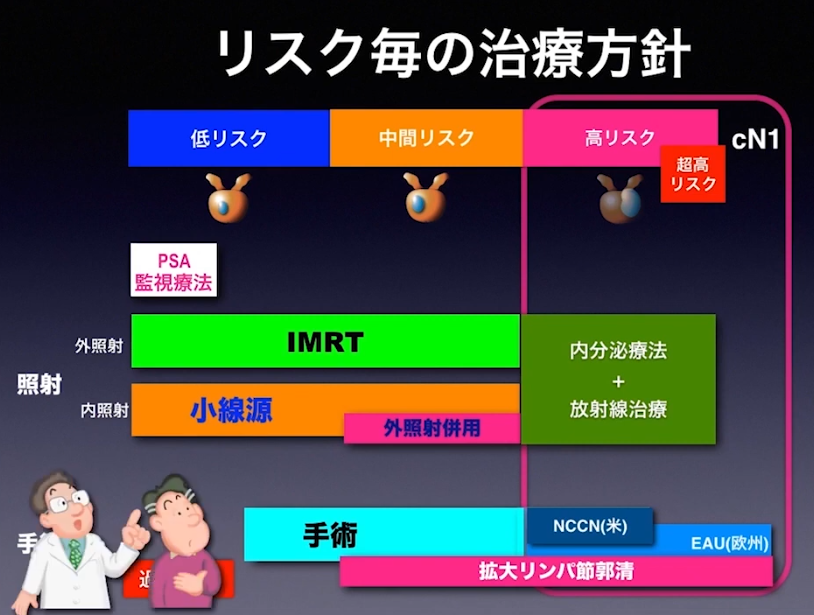

・治療方針:高リスク・超高リスク

⇒拡大郭清(リンパ節転移を取り除く)を行うべき

※日本では医者まかせ

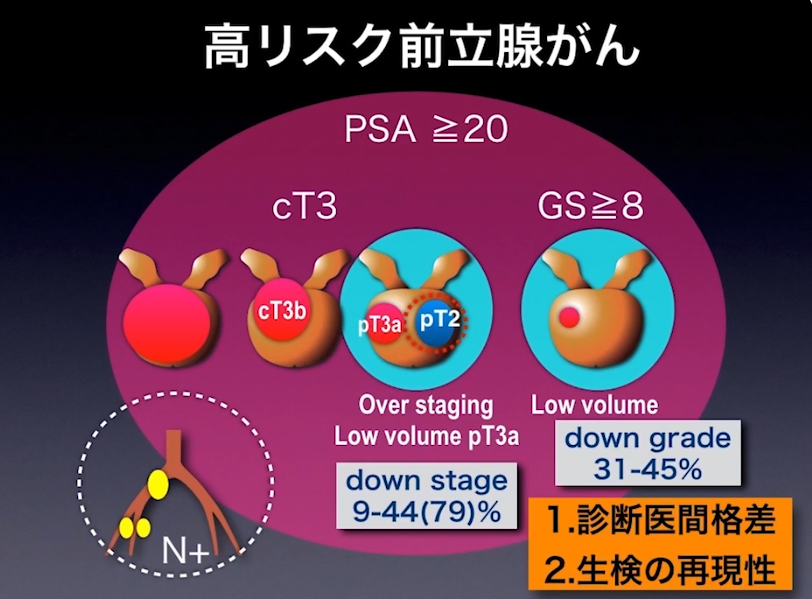

・生検による高リスク前立腺ガン評価格差

⇒診断医間格差

⇒生検の再現性

※ダウングレード、ダウンステージもあり、

一方、リンパ節転移が隠れている

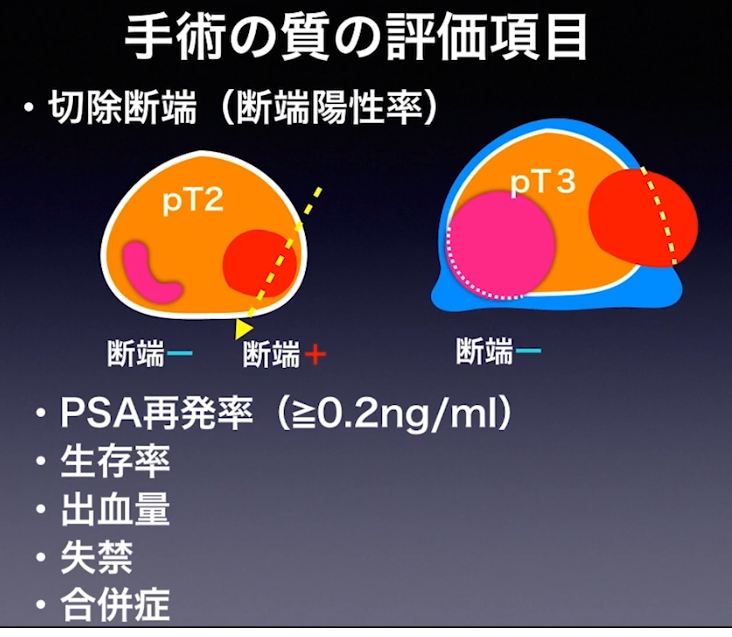

■手術の質の評価項目

■切断断端(断端陽性率)

・pT2の場合:断端陽性は-

※但し、手術ミスでガン細胞領域を斜めに切除すると

⇒断端陽性は+になる

⇒pT3の場合:断端陽性は-と+(膜外浸潤部位)の混在

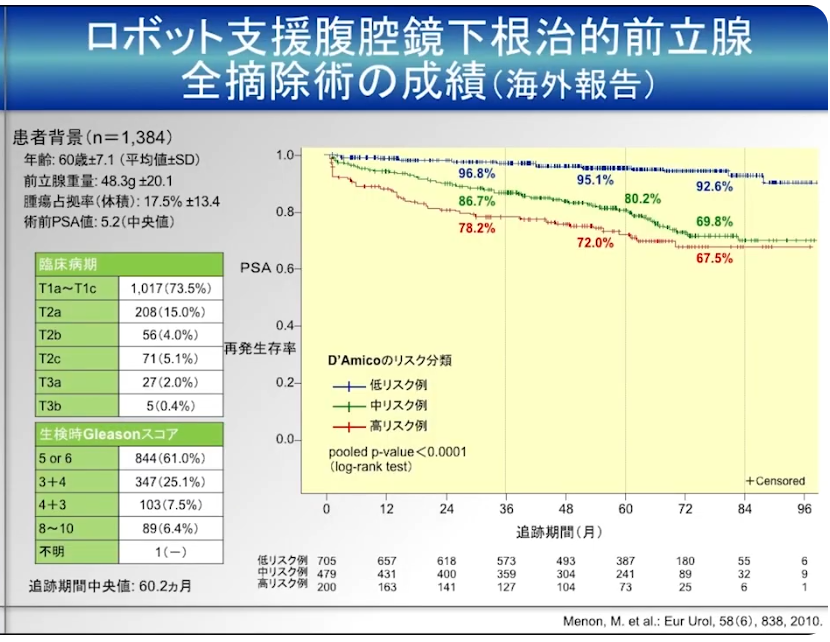

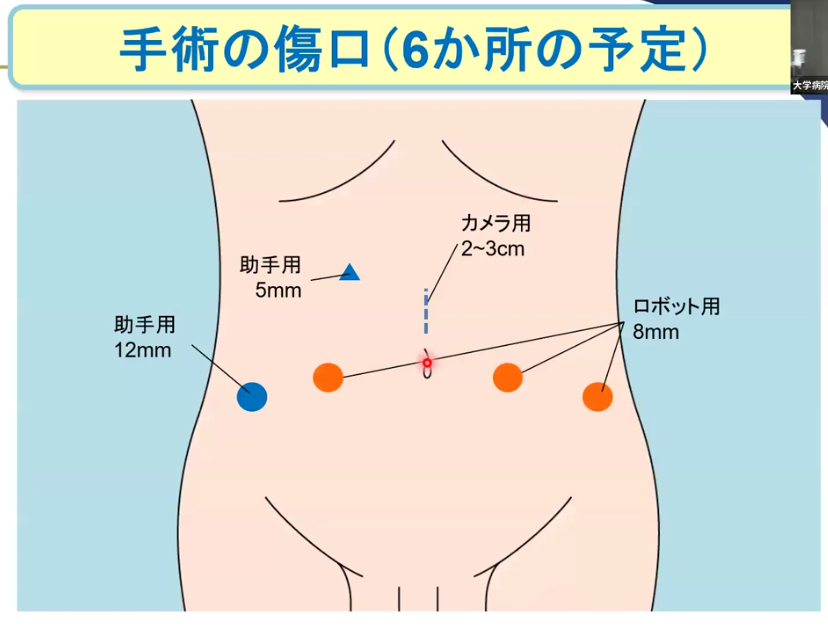

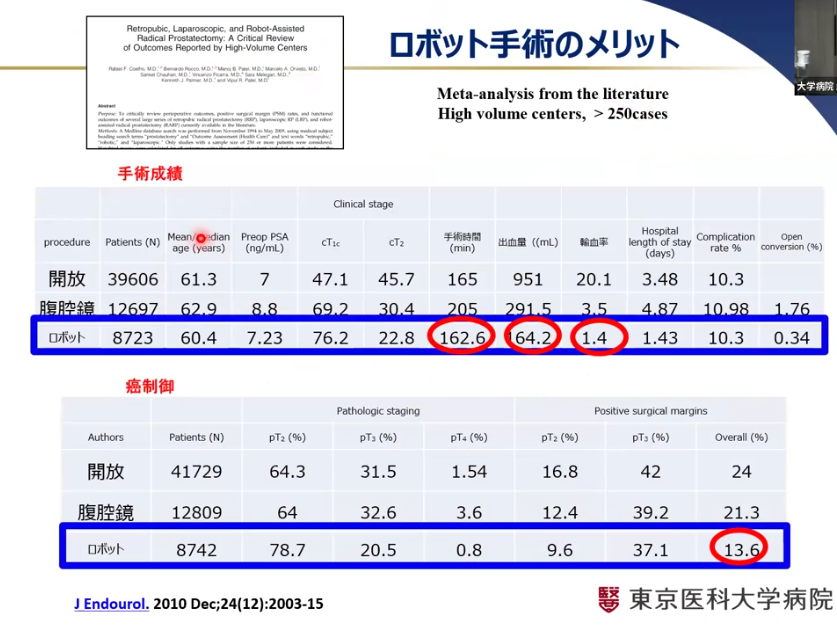

■ロボット支援下手術

※手術時に病院の設備仕様により

⇒MRI/超音波融合生検時のデータとの同期の有無の差はある

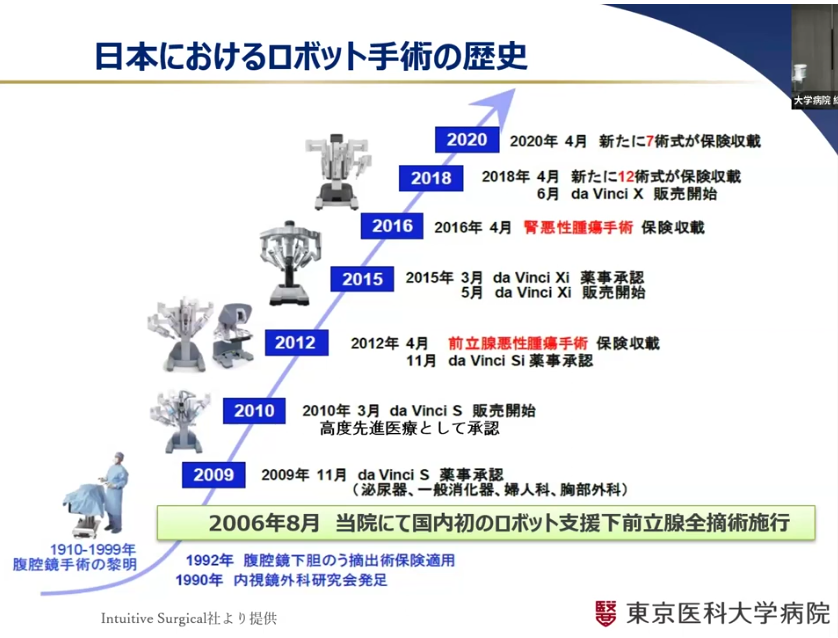

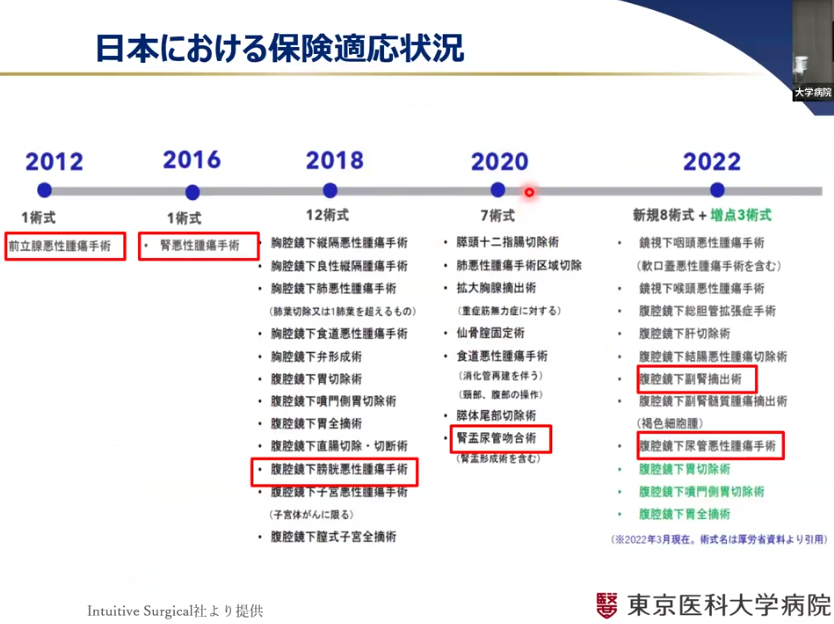

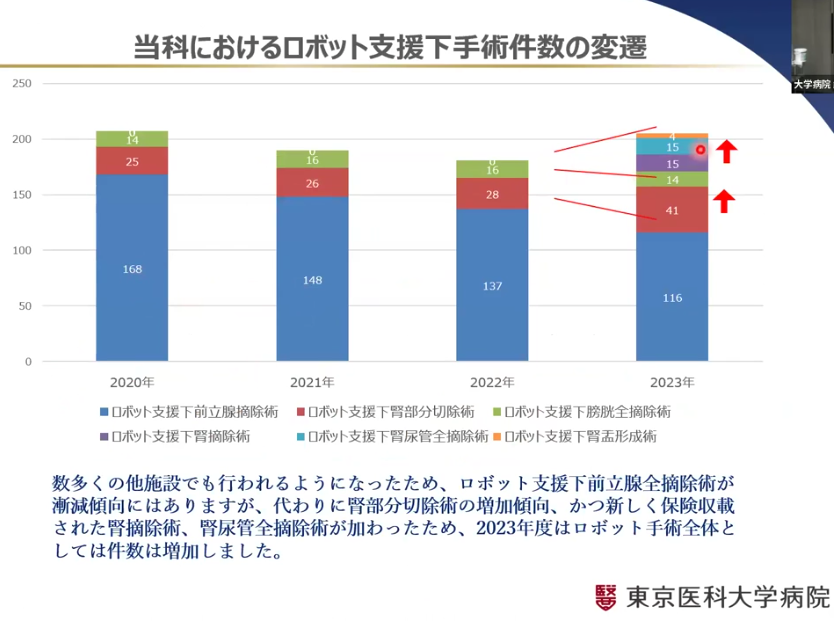

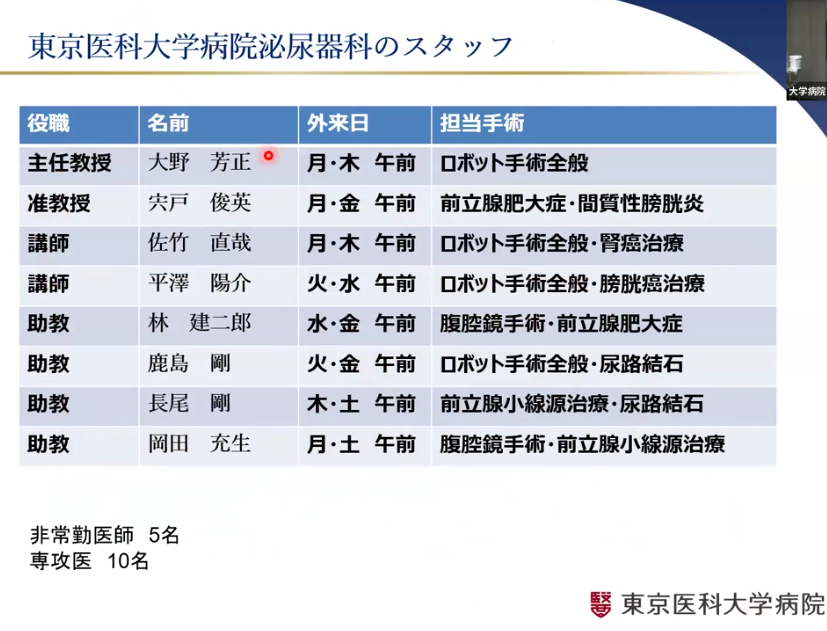

第170回市民公開講座〈第2部〉『前立腺癌ロボット支援下手術について』(開催日:2024年9月5日)

【講師】東京医科大学病院 泌尿器科 助教 鹿島 剛 医師

■泌尿器科で開腹手術していた項目

・ほぼロボット支援下手術で対応出来るようになった

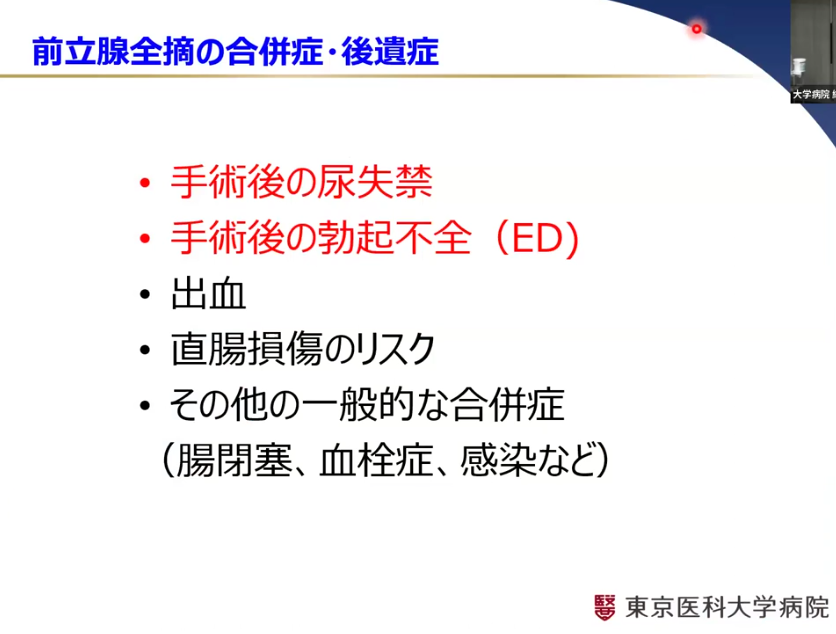

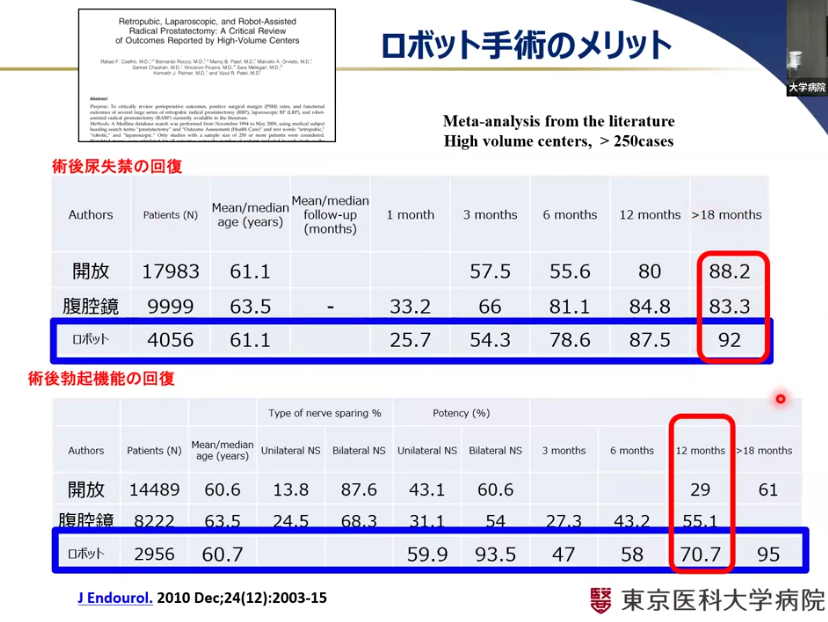

■がん制御

・切除した断面のがん残存率

⇒開腹、腹腔鏡より低い

■副作用

・尿失禁

⇒ロボット手術:最近は良くなっている

(下表は少し古いデータ)

■高リスク(群)

・たとえ高リスクでも

⇒まだまだ完治が望めます。

⇒病期がT2b以下でも、PSA又はGSのリスクが高い場合、

⇒あるいは、病期がT2cであれば、PSA、GSは何であろうと「高リスク」に分類されます。

・ただ、注意しなければならないのは、

⇒「高リスク」の場合は、

⇒手術時の病理検査で新たに浸潤・転移が発見され、

⇒始めに(臨床時に)告げられた病期が

⇒一段上に変更される場合も少なくないということです。

・臨床病期がT2であっても、

⇒浸潤が見つかればT3a(超高リスク)に訂正され

⇒手術結果によって臨床時の病期判定が覆る例は、

⇒PSA、GSの値が大きいほどその確率も上昇すると言われています。

・手術で、再発の可能性が高いと判断された場合には、

⇒放射線療法との併用という判断に切り替わることもありますし、

⇒全摘の後、PSAが下がりきらない場合には、

⇒内分泌療法に頼るか、

⇒リカバリーとして放射線療法を行うかの選択を迫られます。

⇒日本では、高リスクであっても手術を勧められるケースが多いようですが、

⇒NCCN(米国)では放射線療法のほうが優先的に考えられています。

・前立腺がん診療ガイドライン2012年でも、

⇒エビデンスレベルは放射線療法に分があるとされていますが、

⇒実際には手術を受ける患者のほうが多いのが現実です。

⇒放射線治療医が少ないということもありますが、

⇒最初に患者と向き合う泌尿器科医の説明が不十分がことも、その原因の一つだと思っています。

・高リスクであれば、

⇒限局がんという説明を受けていても、

⇒限局がんではなく

⇒なんらかの浸潤や転移が隠れている確率のほうが 圧倒的に多いわけですが、

⇒それを説明せずに「切るのが一番確実」という説明をし、

⇒そのあげく多くの患者が再発に見舞われているという現状があります。

⇒専門医を信じて頼ることができれば、患者としてこれほどありがたいことはないわけですが、

⇒必ずしもそうとはいかないことも多いので、

⇒心ならずも一度は疑ってみる慎重さも必要でしょう。

⇒新車を買う時はあれこれ調べるくせに、

⇒がんの治療は他人まかせというのは、腑に落ちません。

⇒だれの命、誰の身体でもない・・・あなた自身の命と体なんですから。

<参考情報>

・病理学的指標(再発しやすいガン細胞)

<Gribriform>

⇒Gribriformといわれる顔つき悪いガン細胞

⇒IDCP:前立腺にガン細胞がさぁっと入り込む

・全摘手術前に既に転移

<IDCPありの再発率>

⇒3年後:48.6%

⇒5年後:55%

<主な標準治療>

・外部照射+長期(2-3年)内分泌療法

・小線源療法+外部照射±短期(4-6月)or長期(2-3年)内分泌療法

・全摘除術+リンパ節郭清

<参考情報>

・リンパ節郭清

⇒拡大郭清すると40個も発見

・転移性陽性率の推移

⇒15.8%(2015年)

・高リスクにおけるリンパ節転移の率

⇒23.7%

・転移の平均的大きさ:1.8mm

⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)

※CTでは8mm以上でないと映らない

■中間・高リスク(cN1まで)の手術(再発リスクの低減を願い)

・拡大リンパ節郭清は行われるべき

⇒主治医に手術前に確認すべき

⇒医師によっては限局リンパ節郭清だけにしているケースもある

※高い手術スキルがないと拡大リンパ節郭清ができない