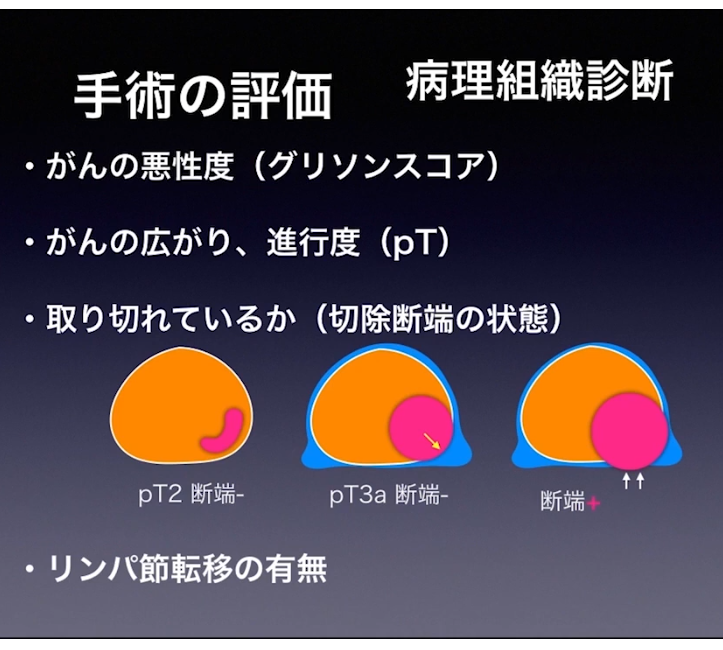

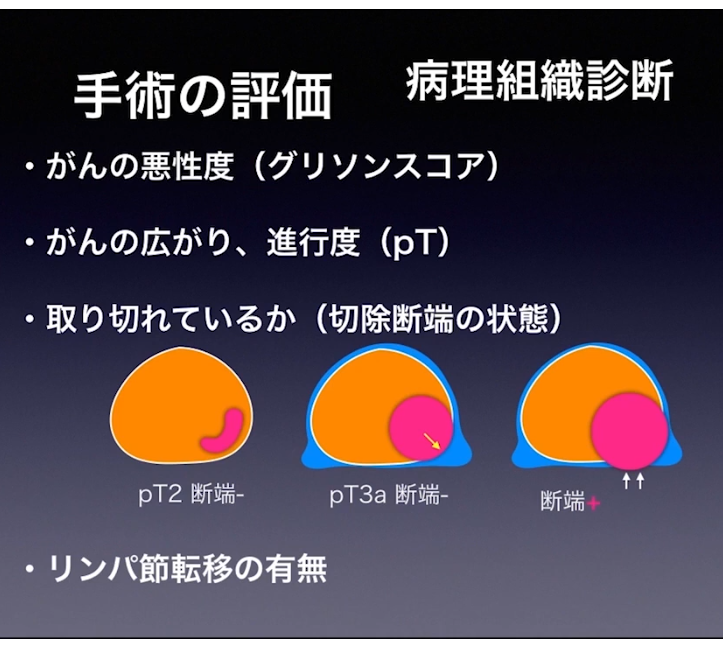

■手術の評価

・リンパ節転移

⇒事前にはほとんど分からない(手術して初めて分かる)

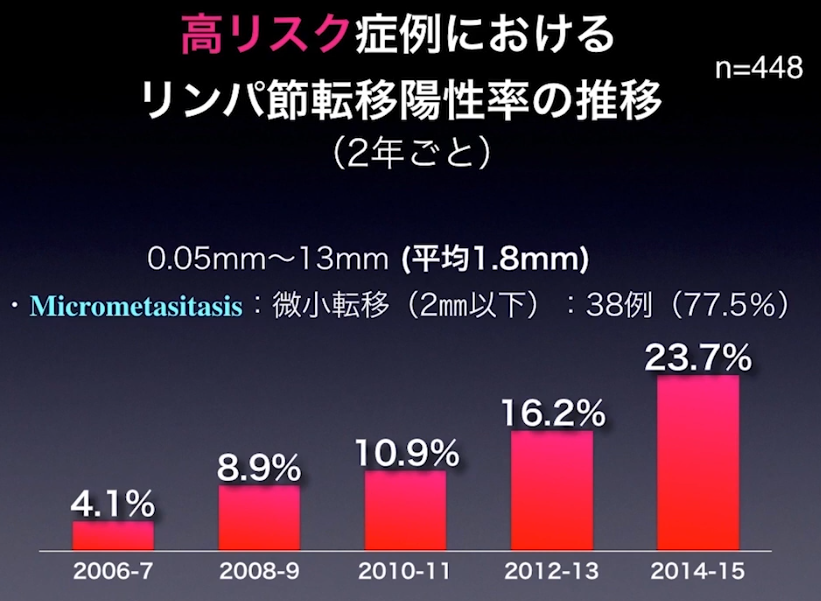

※高リスクにおけるリンパ節転移の率

⇒23.7%

※転移の平均的大きさ:1.8mm

⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)

※CTでは8mm以上でないと映らない

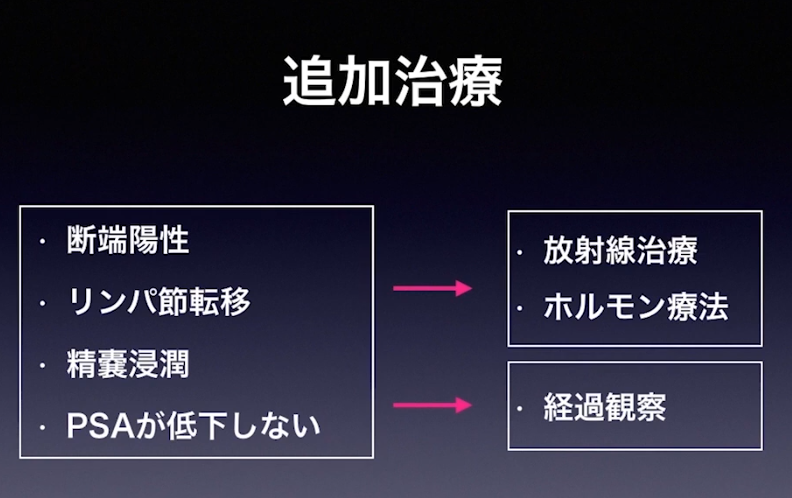

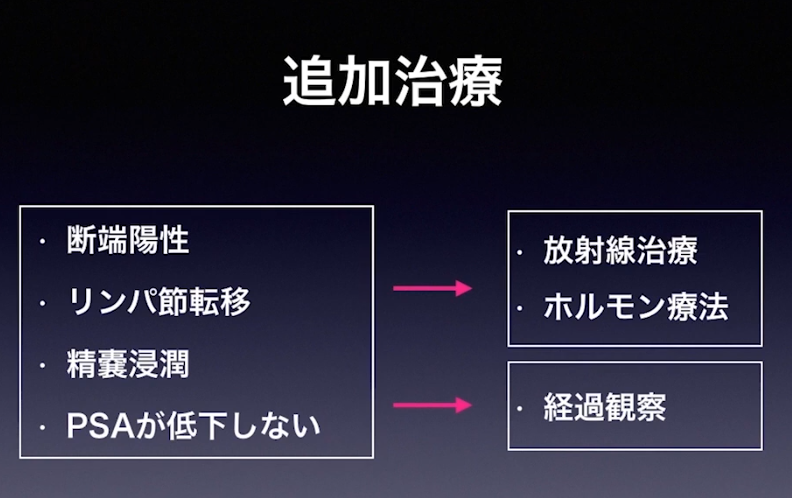

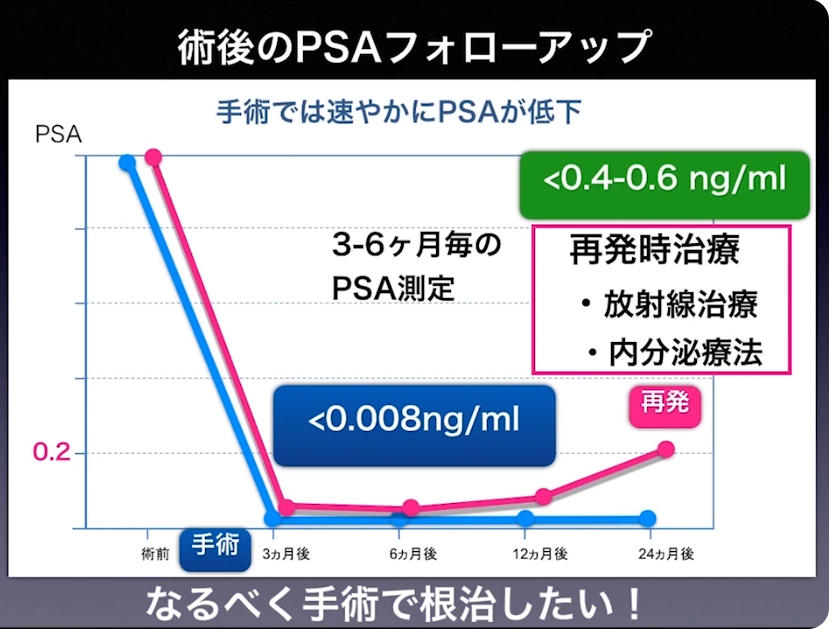

■追加治療

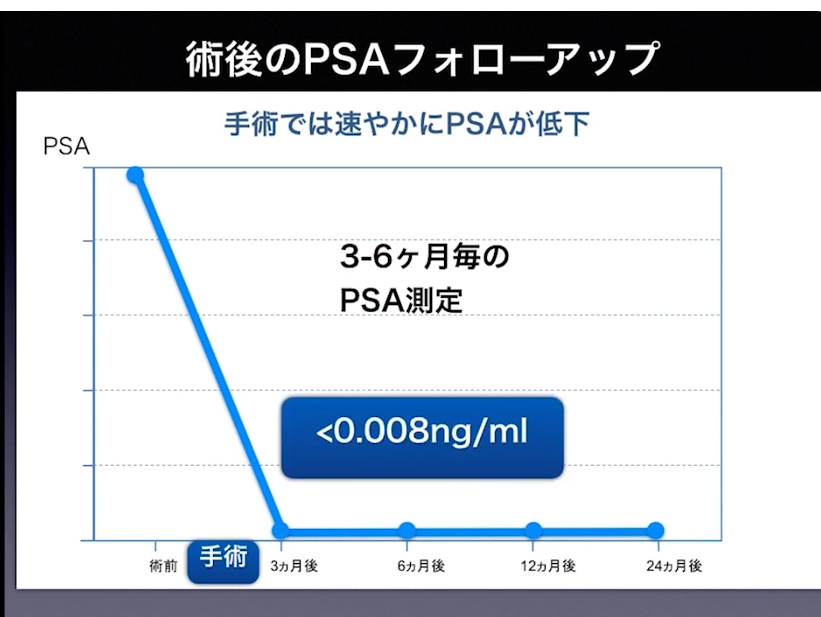

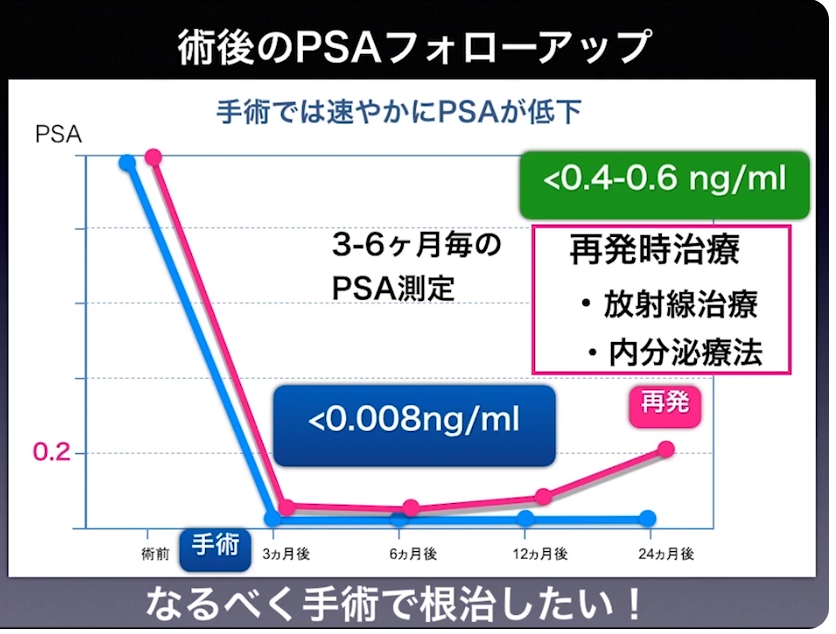

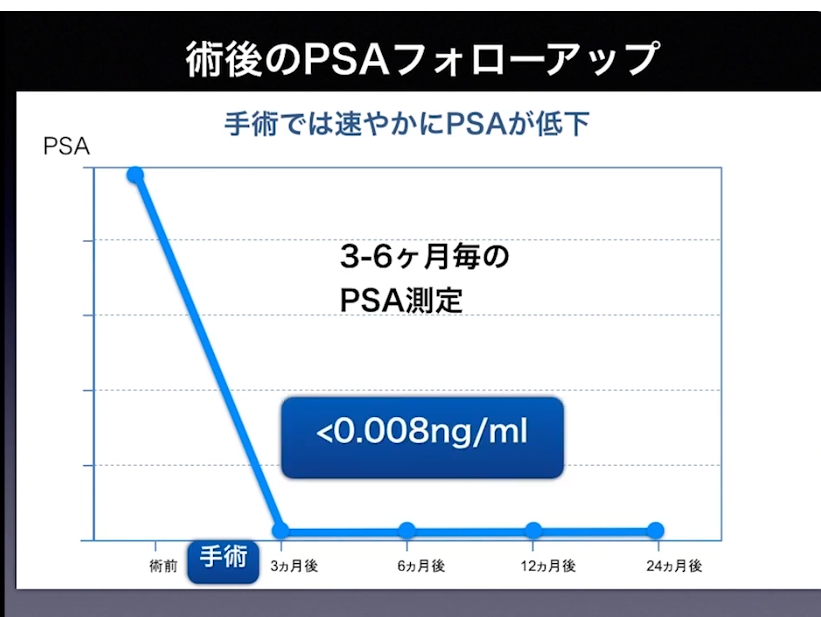

・術後のフォローアップ

・再発

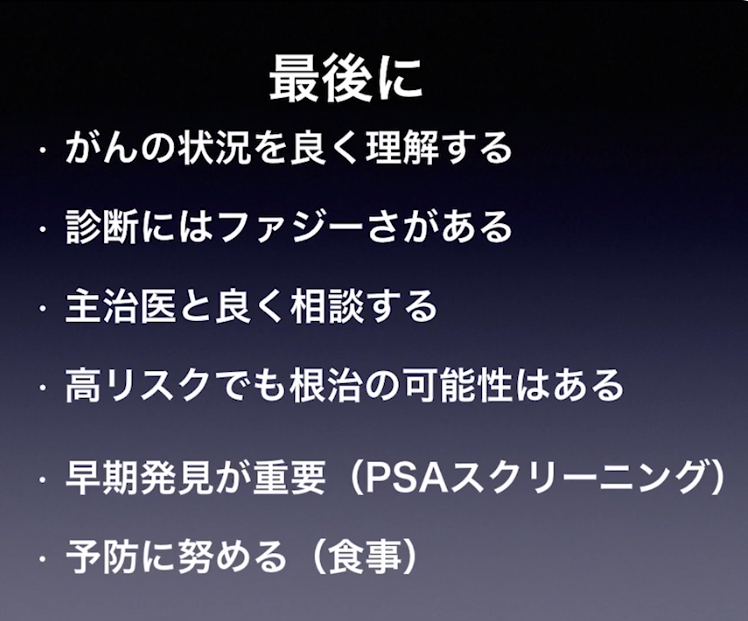

・まとめ

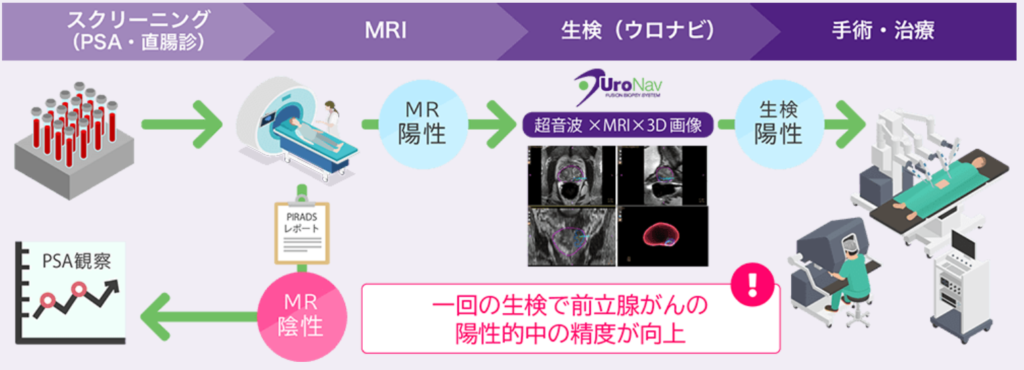

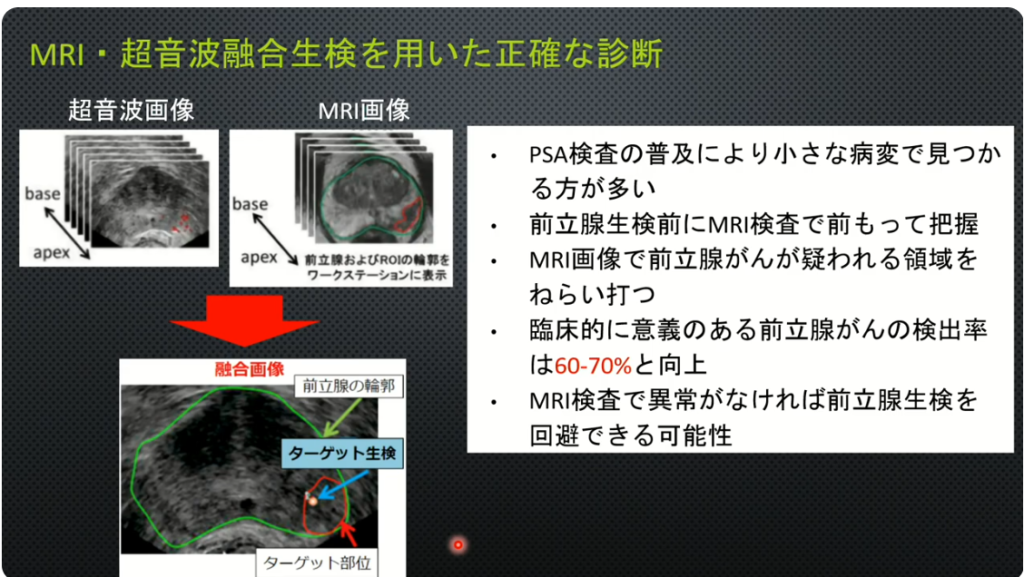

■PSA検査から確定診断・手術選択の流れ

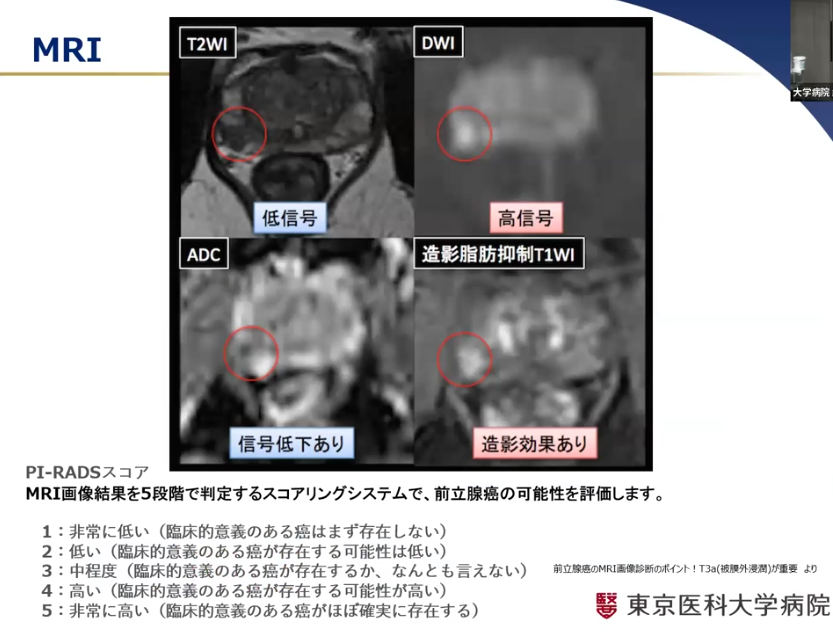

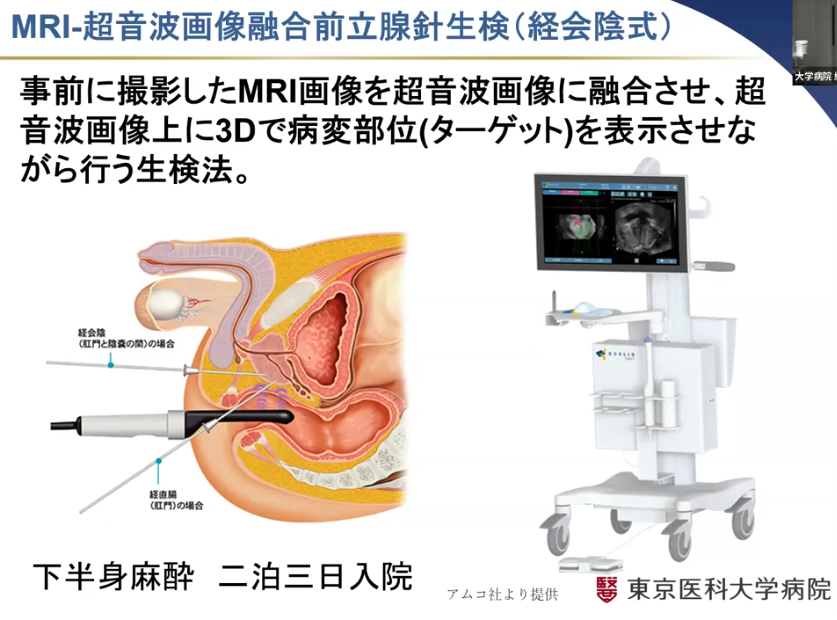

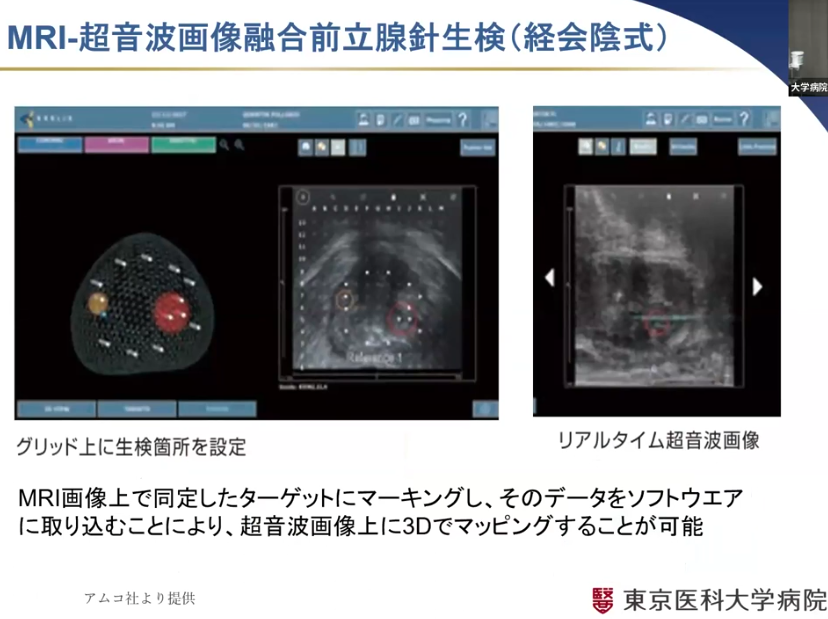

・MRI/超音波融合生検

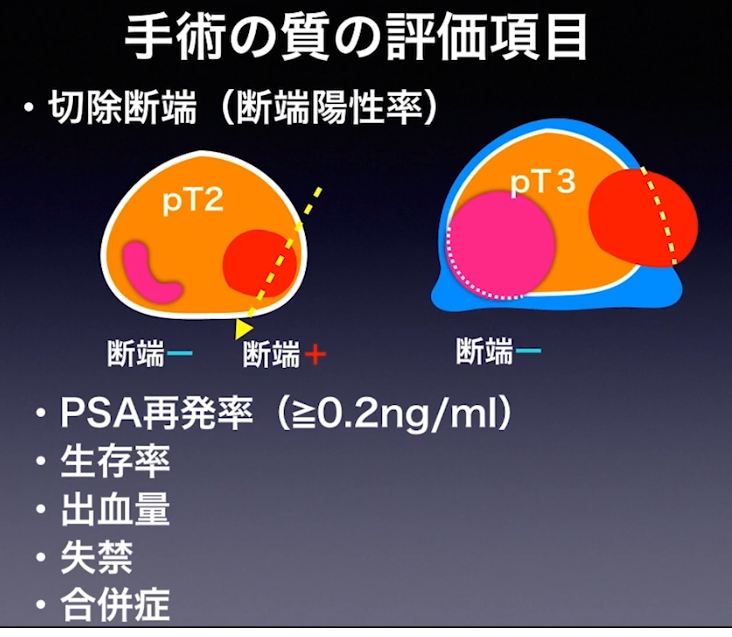

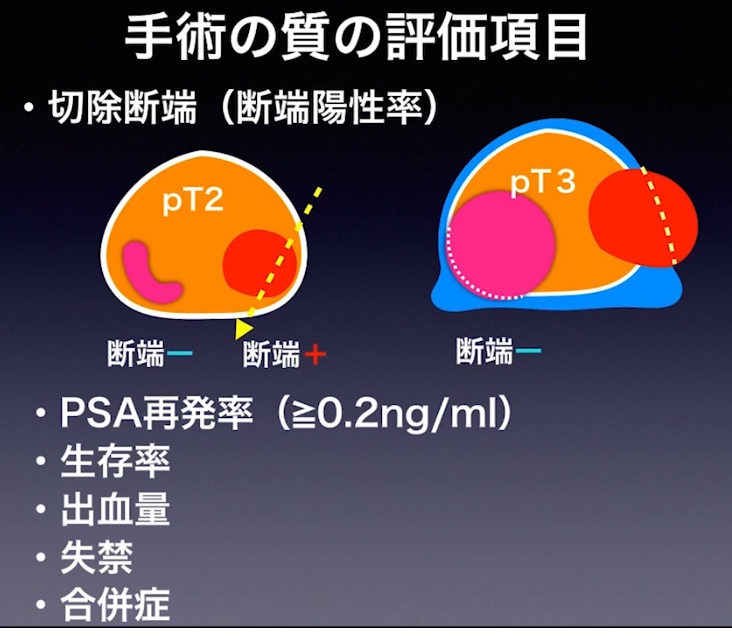

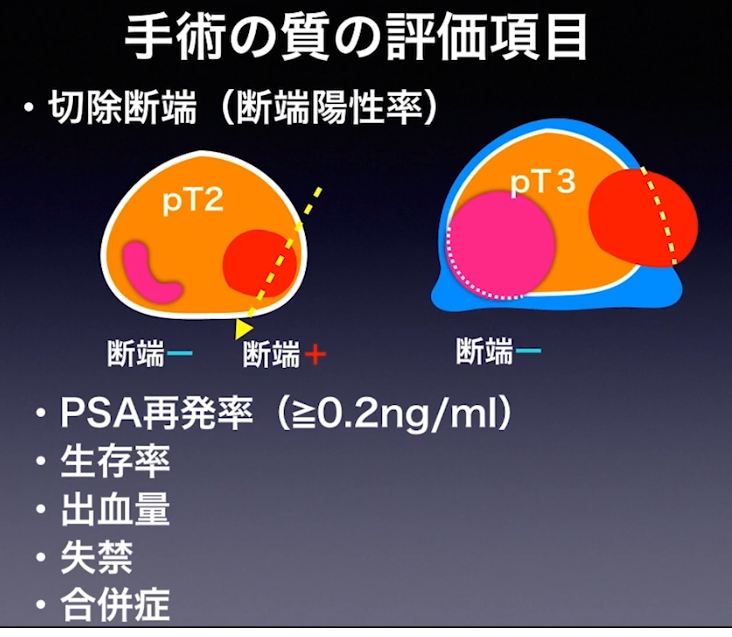

■手術の質の評価項目

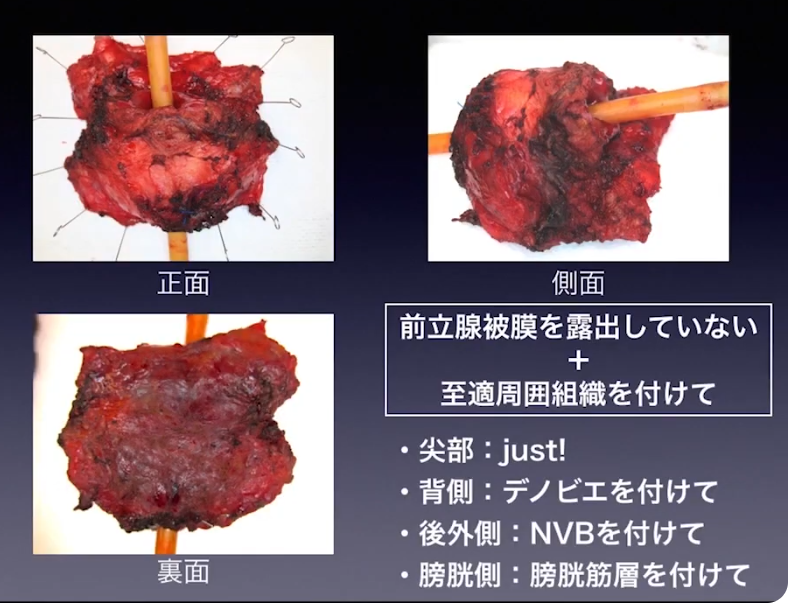

■切断断端(断端陽性率)

・pT2の場合:断端陽性は-

※但し、手術ミスでガン細胞領域を斜めに切除すると

⇒断端陽性は+になる

⇒pT3の場合:断端陽性は-と+(膜外浸潤部位)の混在

■ロボット支援下手術

※手術時に病院の設備仕様により

⇒MRI/超音波融合生検時のデータとの同期の有無の差はある

■再発(PSA値上昇)を意識して確定診断を行う

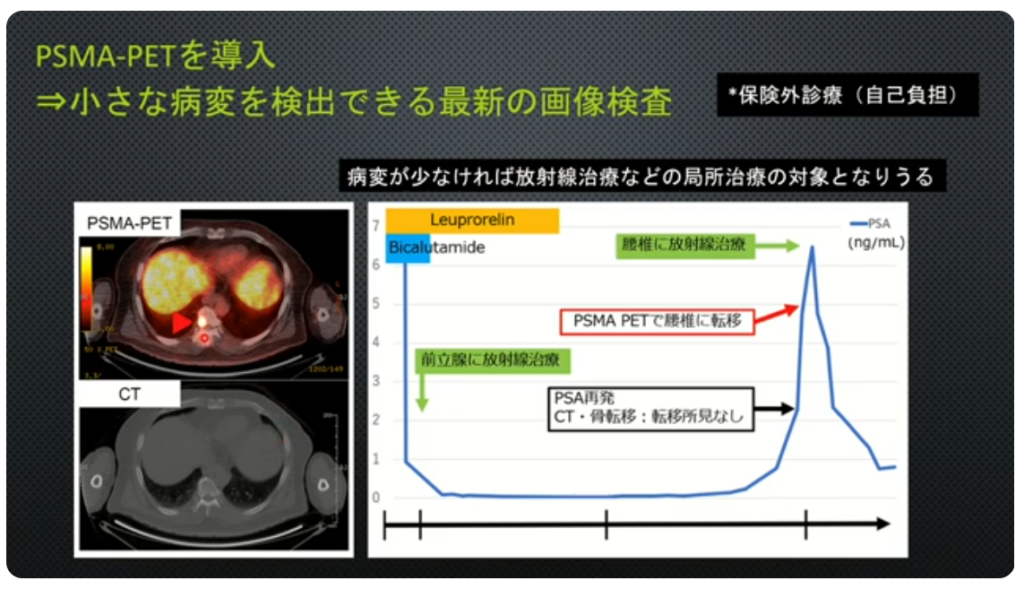

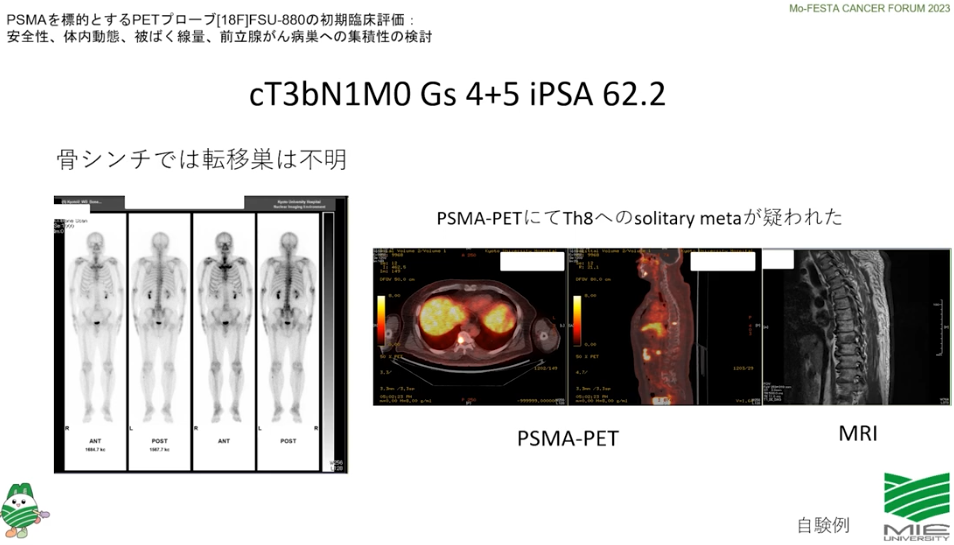

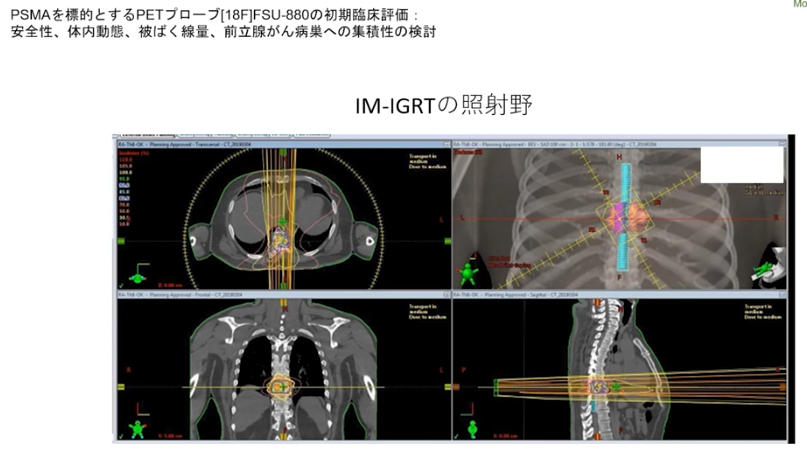

・PSMA-PET(保険外診療:自己負担/¥30万円程度)

⇒小さな病変を検出できる

⇒具体的な行動・意識決定が出来る

※CT、骨シンチでは検出できない小さな病変

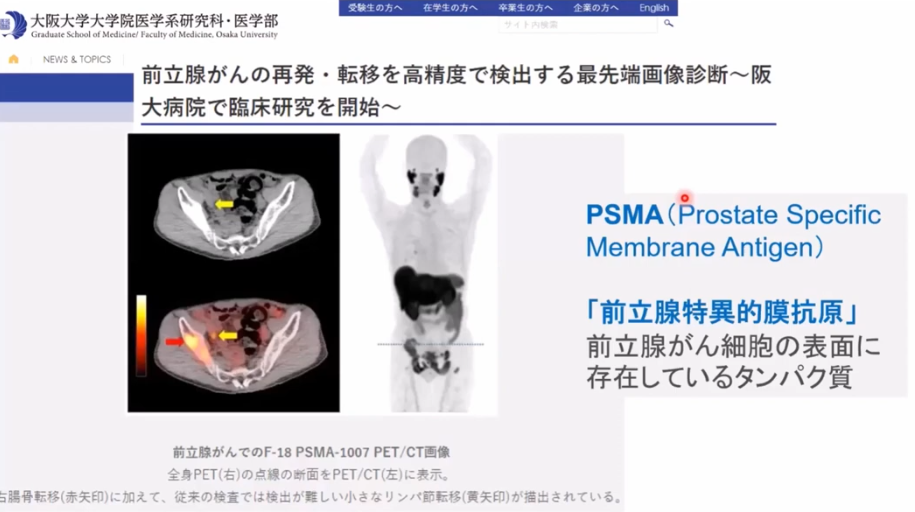

・前立腺特異的膜抗原

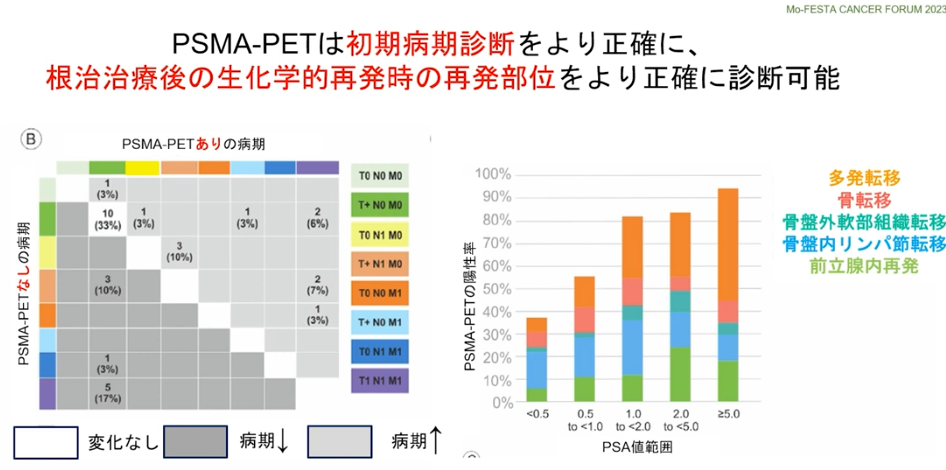

■PSMA-PET検査

・初期病気診断をより正確に

⇒再発部位をより正確に診断

・PSMA-PETによるPSAの値<0.5未満

⇒再発の発見率:約40%

注:再発の閾値(手術:0.2,放射線:2.0)

※PSMAーPETとは前立腺ガン特異タンパク質を検出するPET検査

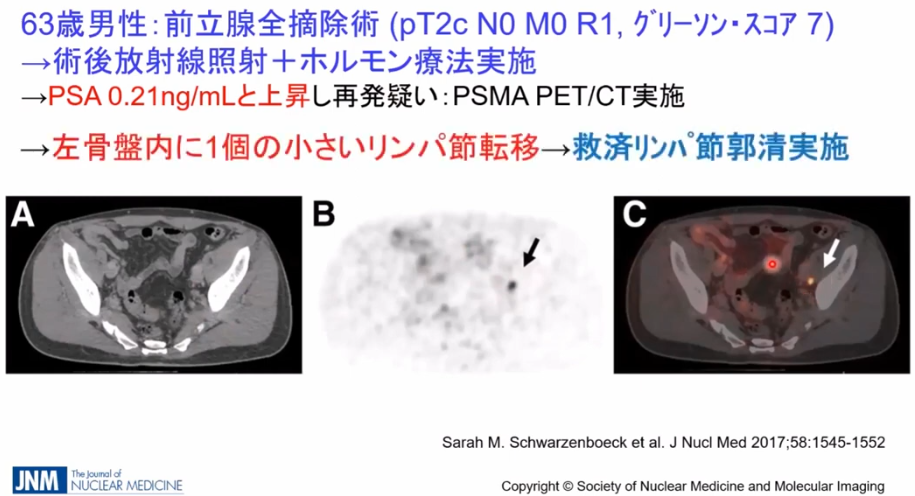

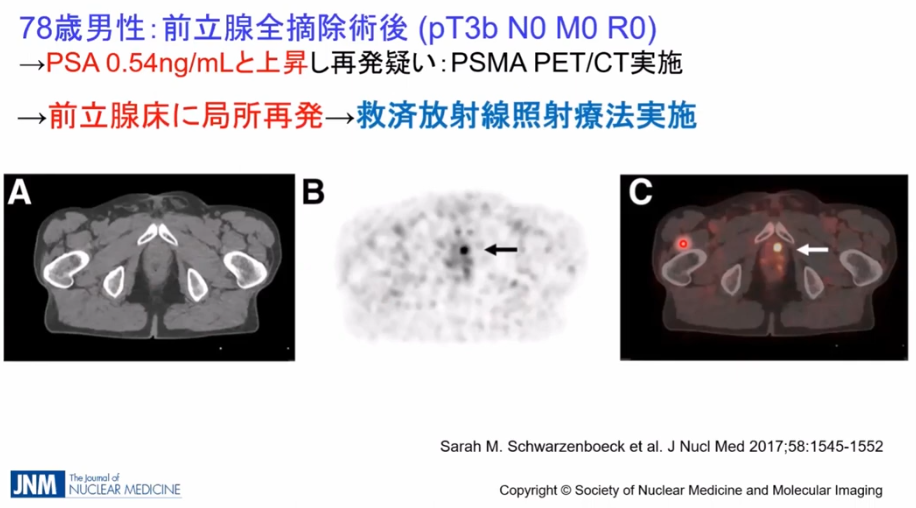

・事例

・CTではリンパ節転移が発見できず

⇒PSMA-PETでは矢印部の転移部位を発見

※全医者が待ち望んでいる検査

■放射線治療の選択肢が取れる

・ガン細胞の部位が特定できる

⇒ガン細胞の部位が特定できなければホルモン療法になる

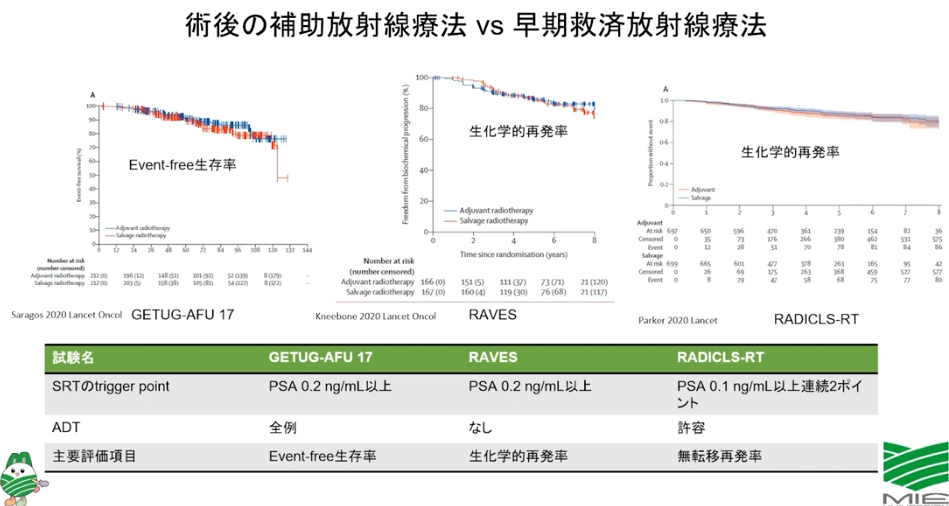

■手術後の補助放射線療法 vs 早期救済放射線療法 ランダム比較調査

・差は無かった

⇒PSAが上昇してきたら治療するとなっているが

⇒参加者に特性が雑多(放射線治療を必要とする/しない)な為

⇒整理された患者特性で比較調査する必要がある

※このランダム比較調査は海外の事例である

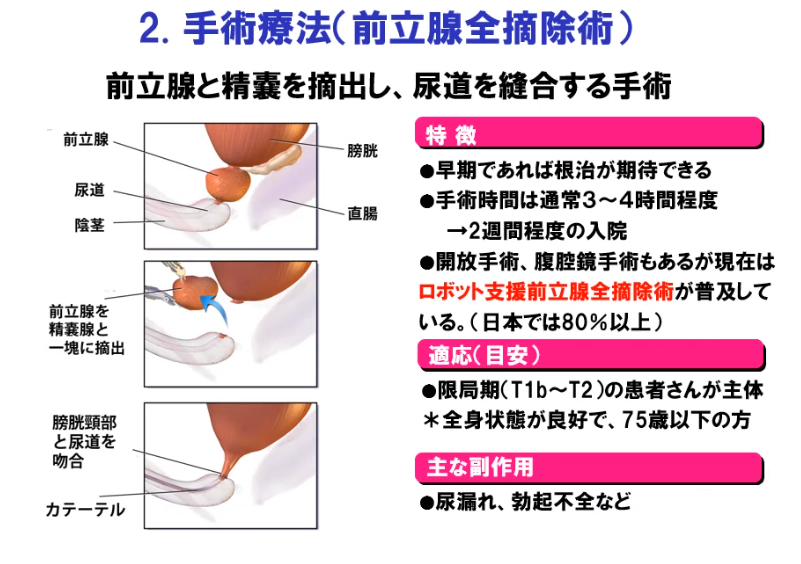

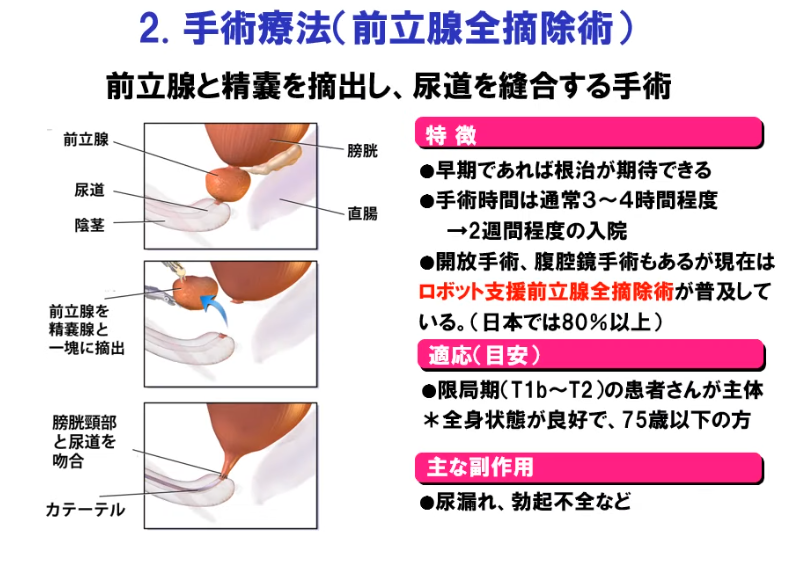

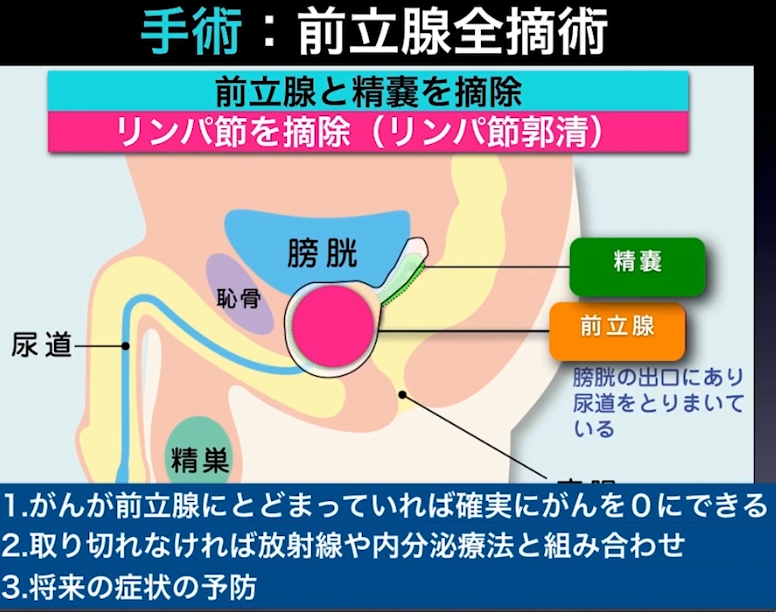

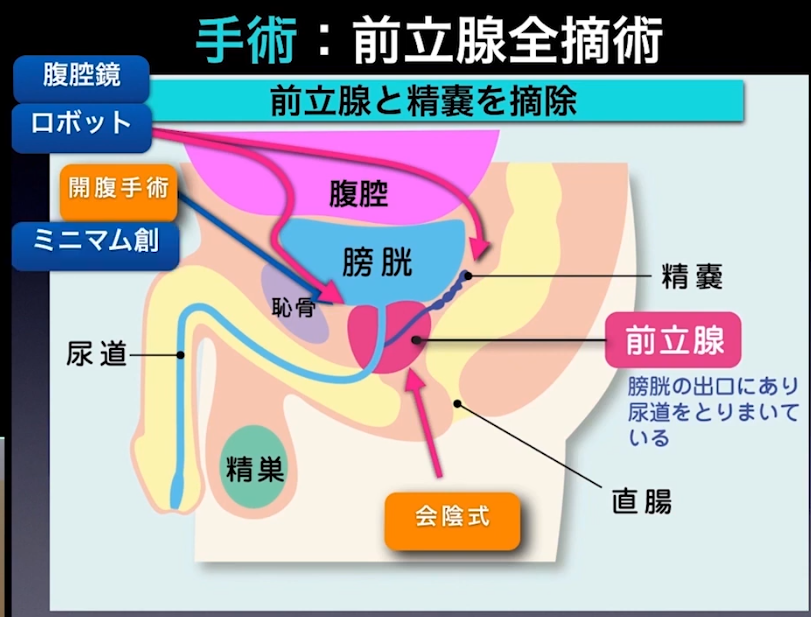

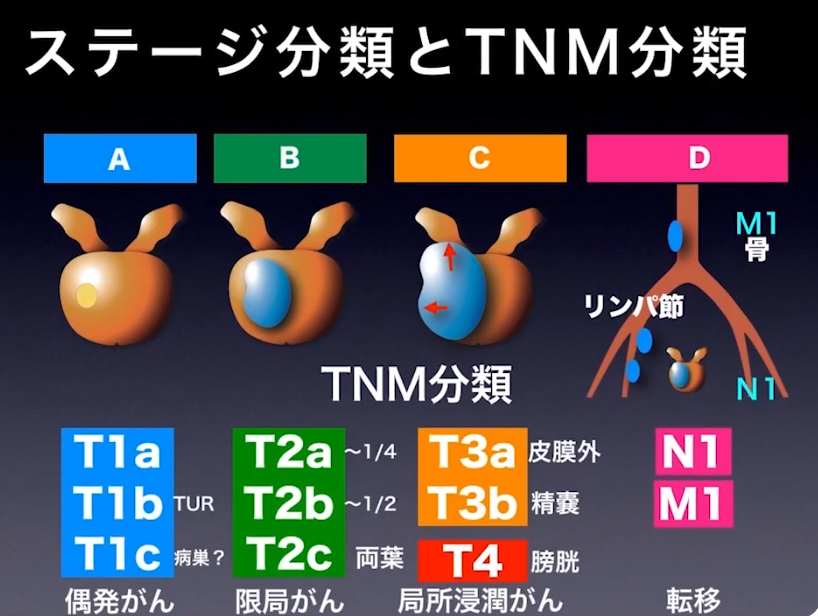

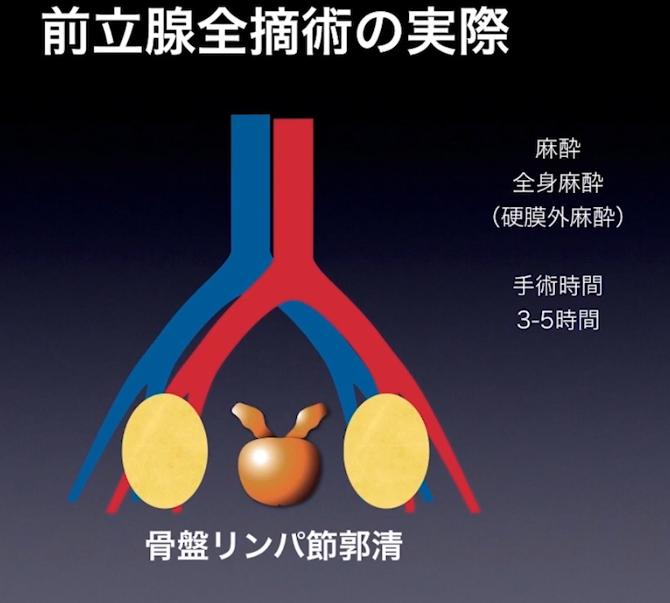

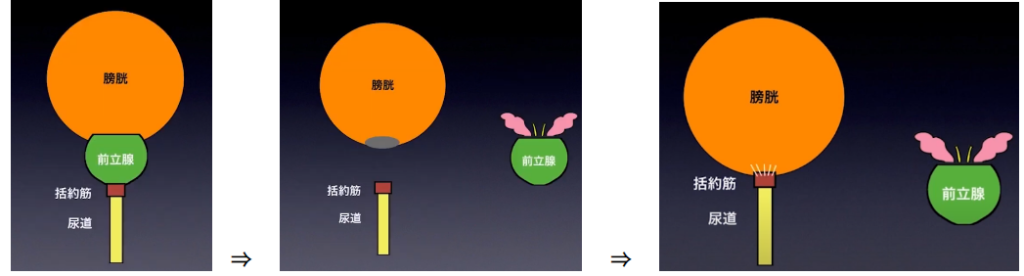

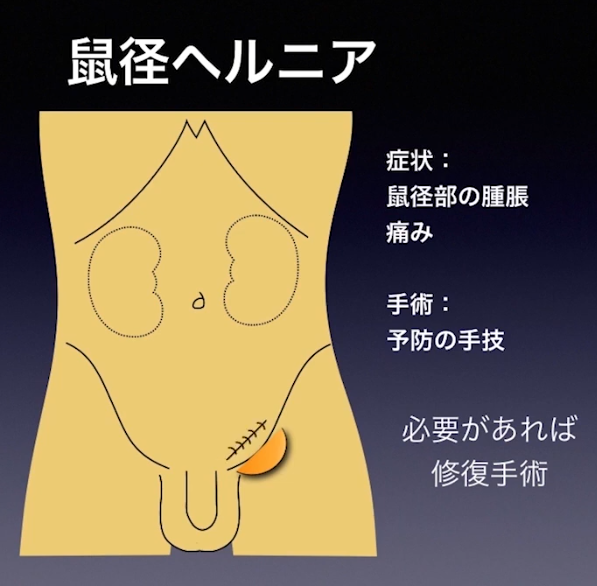

■手術:前立腺全摘術

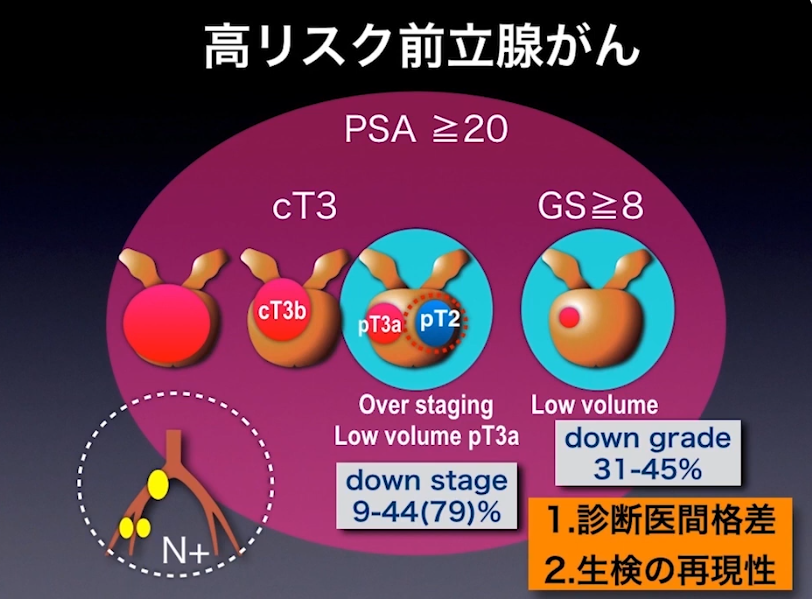

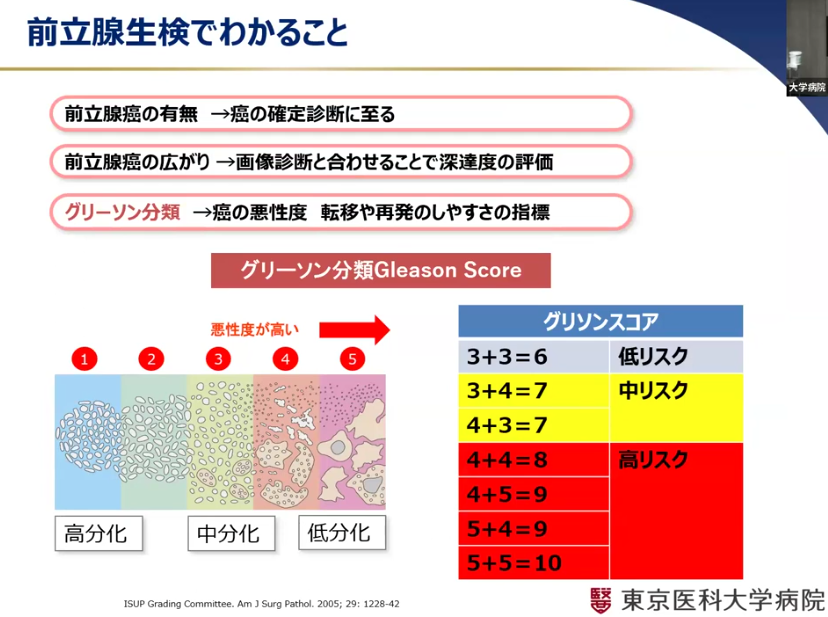

■生検による高リスク前立腺ガン評価格差

⇒診断医間格差

⇒生検の再現性

※ダウングレード、ダウンステージもあり、

一方、リンパ節転移が隠れている

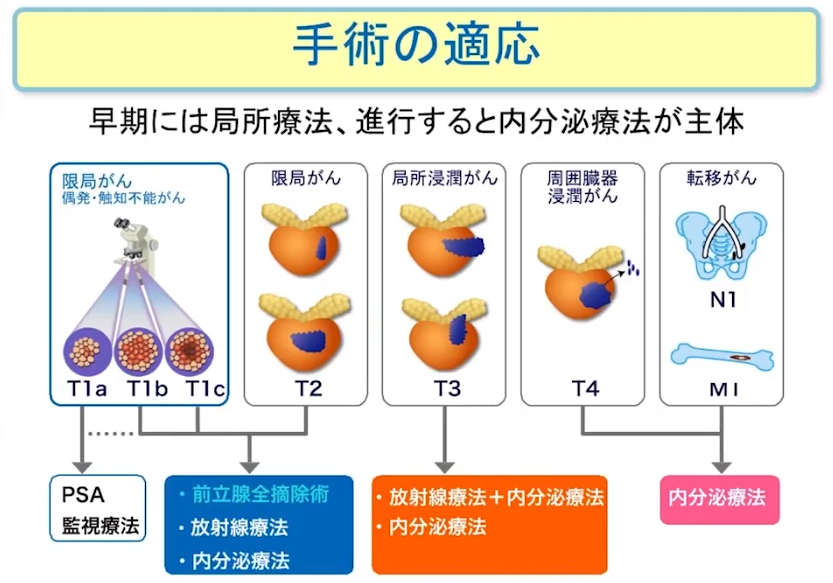

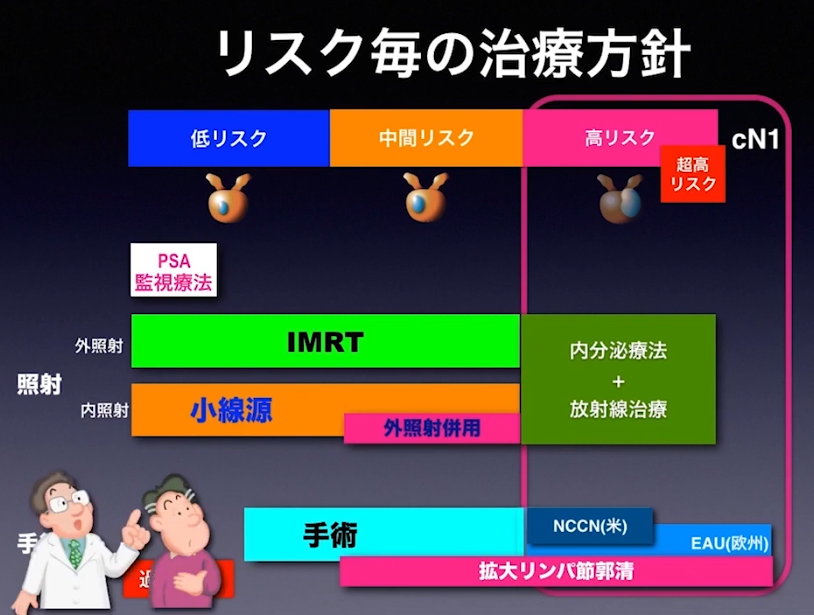

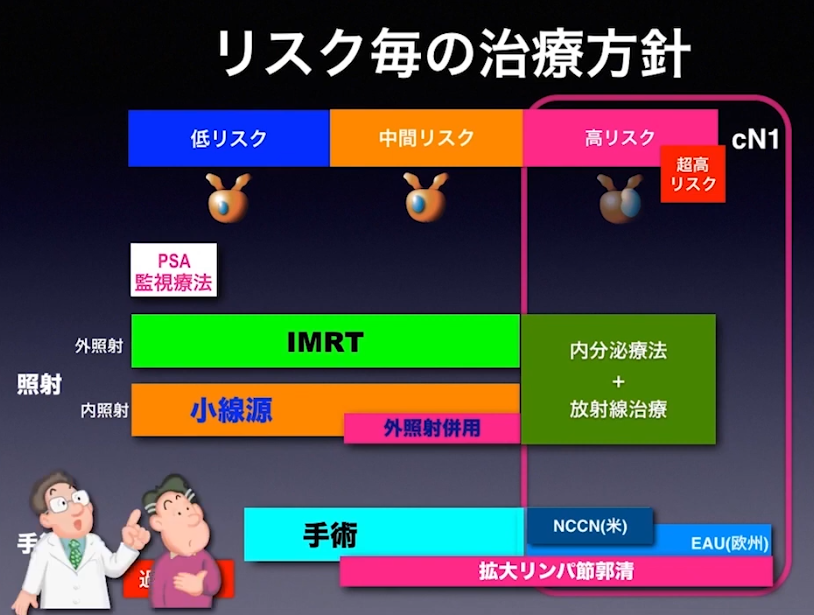

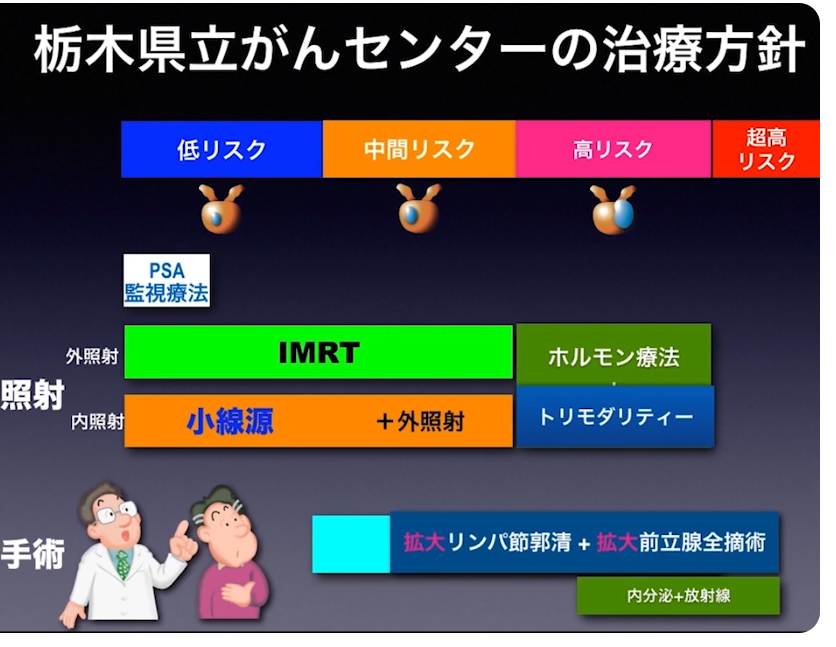

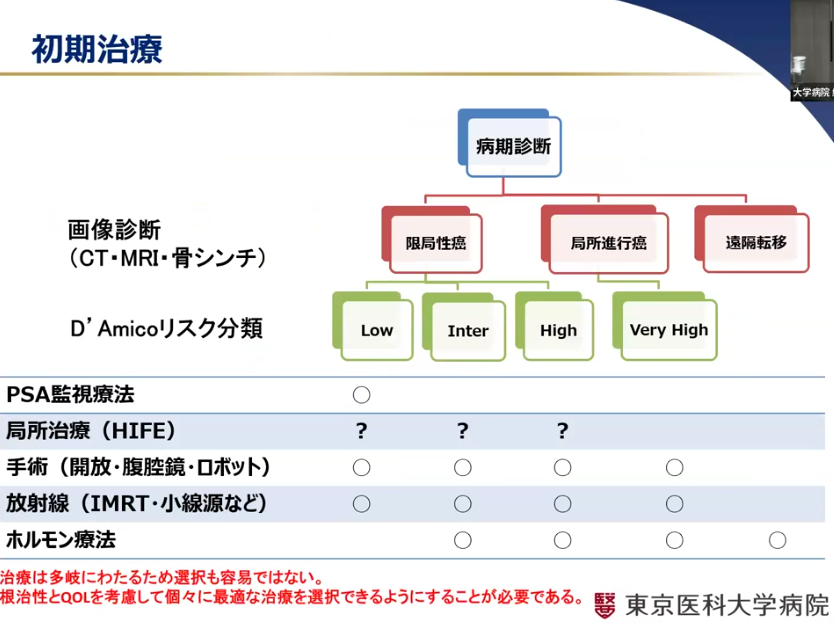

■治療方針

・高リスク・超高リスク

⇒拡大郭清(リンパ節転移を取り除く)を行うべき

※日本では医者まかせ

■中間・高リスク(cN1まで)の手術(再発リスクの低減を願い)

・拡大リンパ節郭清は行われるべき

⇒主治医に手術前に確認すべき

⇒医師によっては限局リンパ節郭清だけにしているケースもある

※高い手術スキルがないと拡大リンパ節郭清ができない

※診断の問題点・治療の問題点を含めて主治医と要確認が必要だ

※高リスクにおけるリンパ節転移の率

⇒23.7%

※転移の平均的大きさ:1.8mm

⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)

※CTでは8mm以上でないと映らない

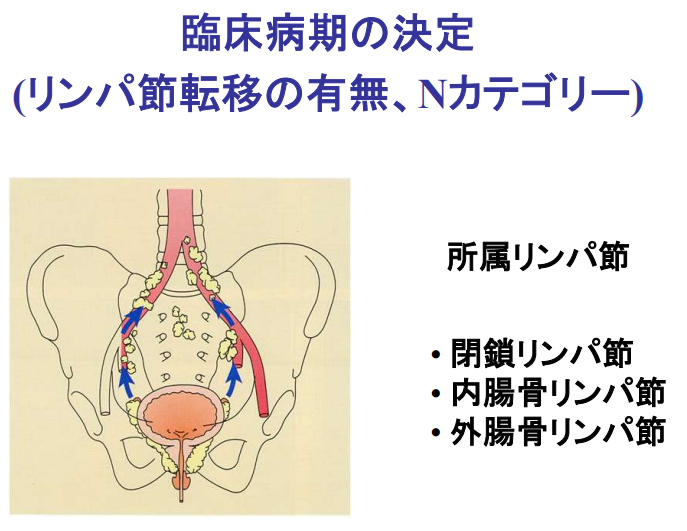

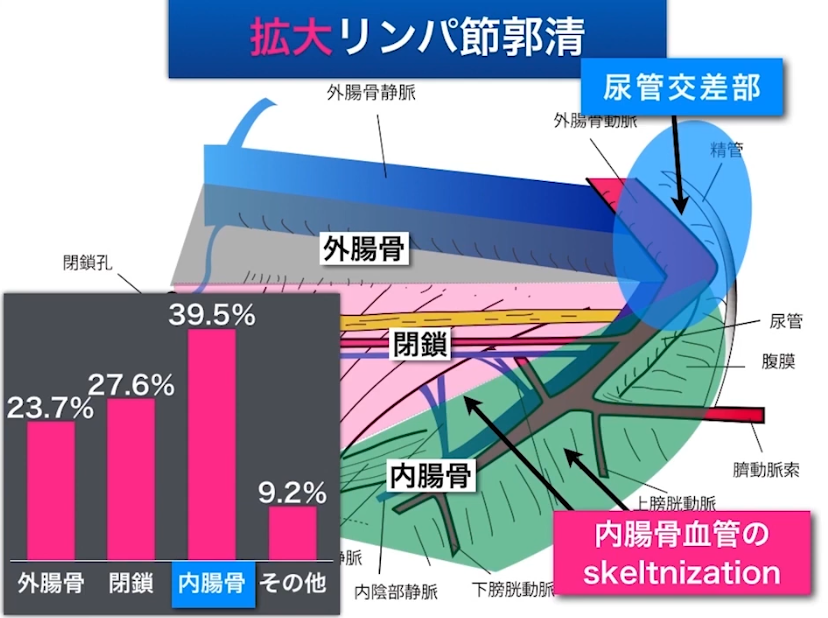

■リンパ節郭清

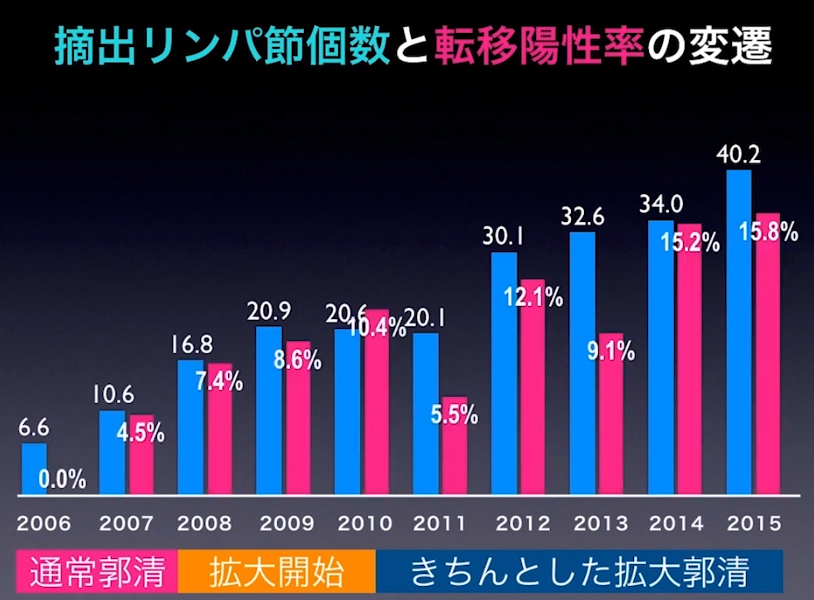

・拡大郭清すると40個も発見

・転移性陽性率の推移

⇒15.8%(2015年)

・低リスク以外は

⇒骨盤リンパ節郭清を多くの場合に実施(ミニマム創)

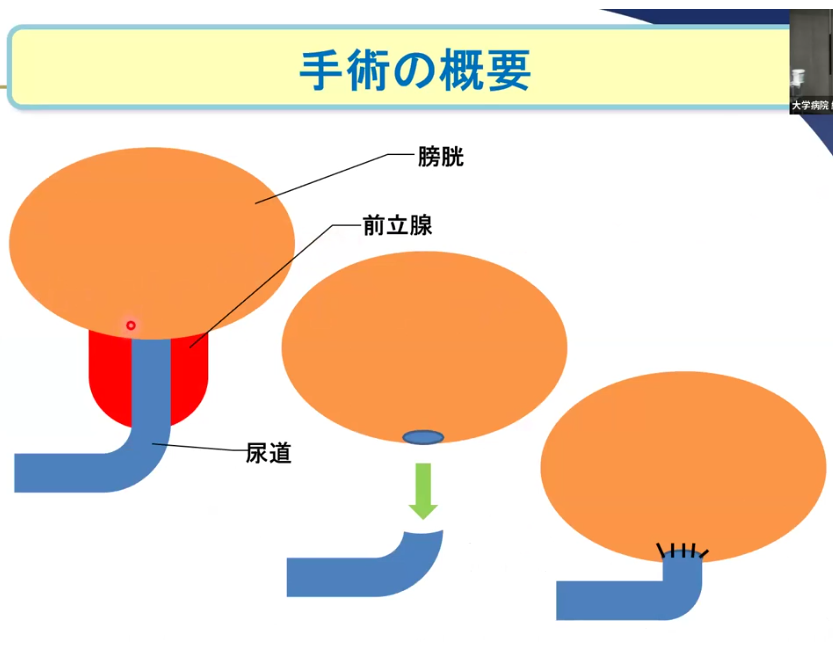

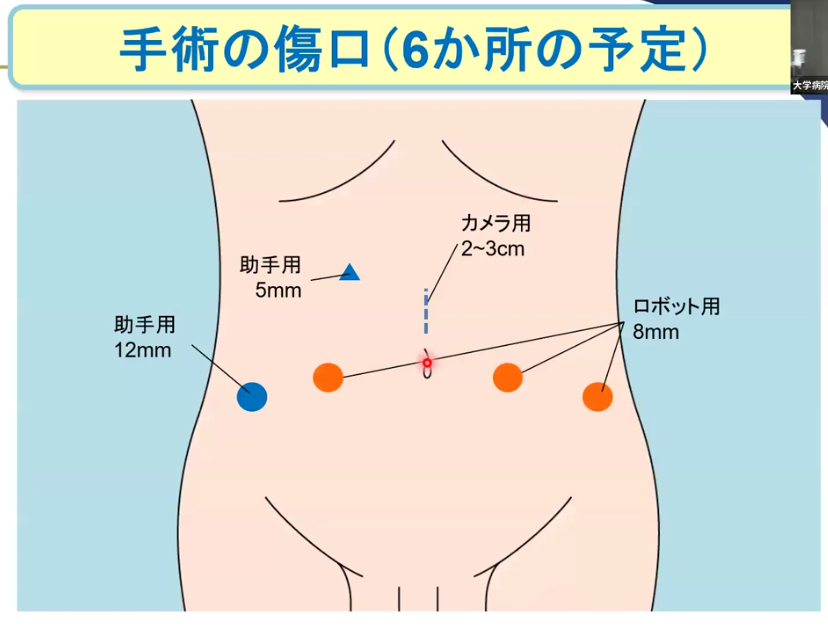

・手術のステップ(概要)

・前立腺の手術は難易度が高い

⇒高いスキルが求められる(多くの経験も含む)

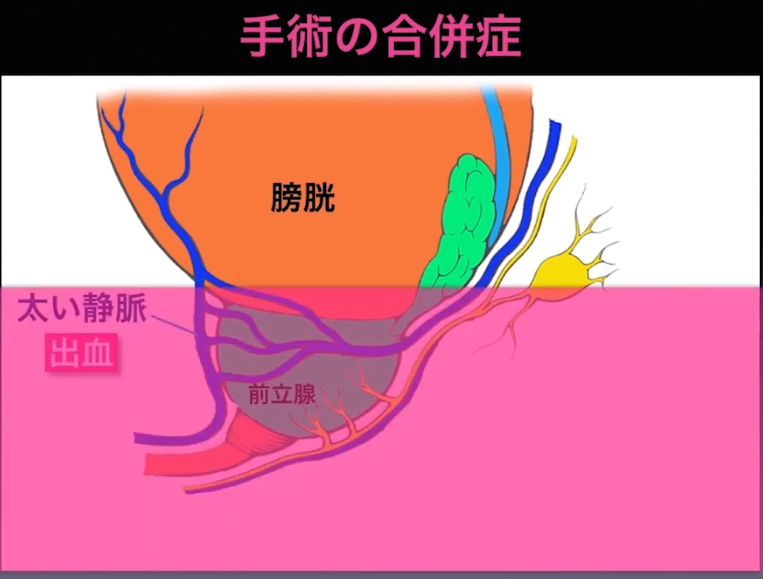

・多い出血の中での手術

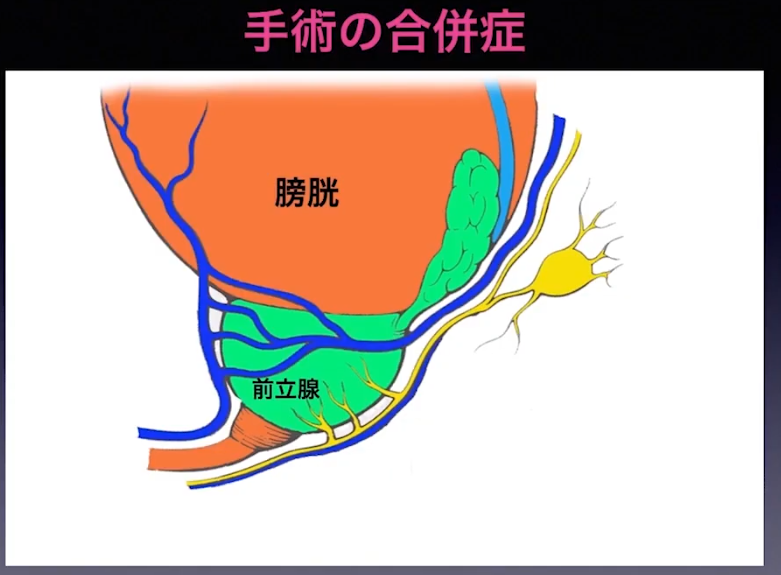

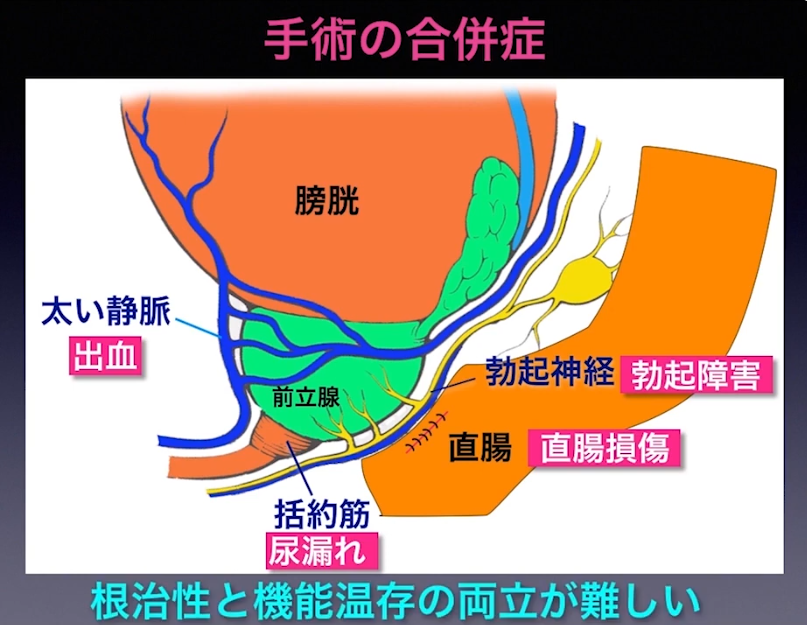

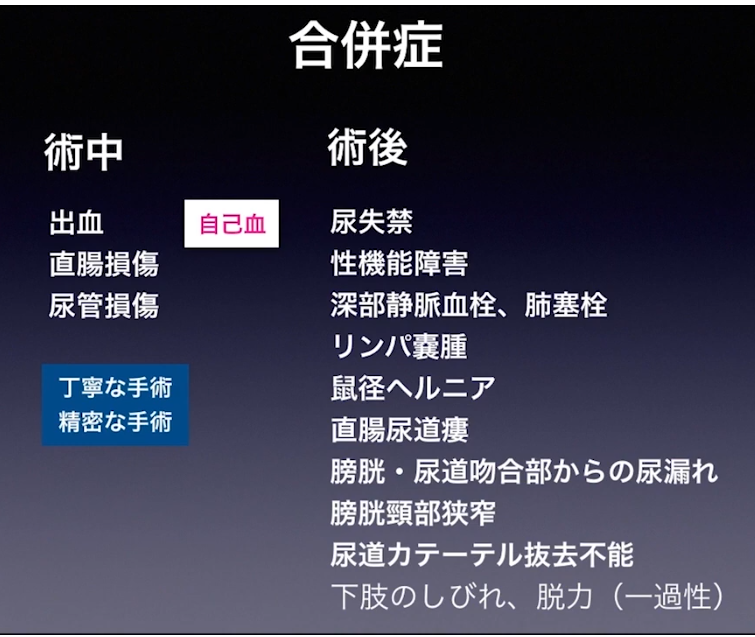

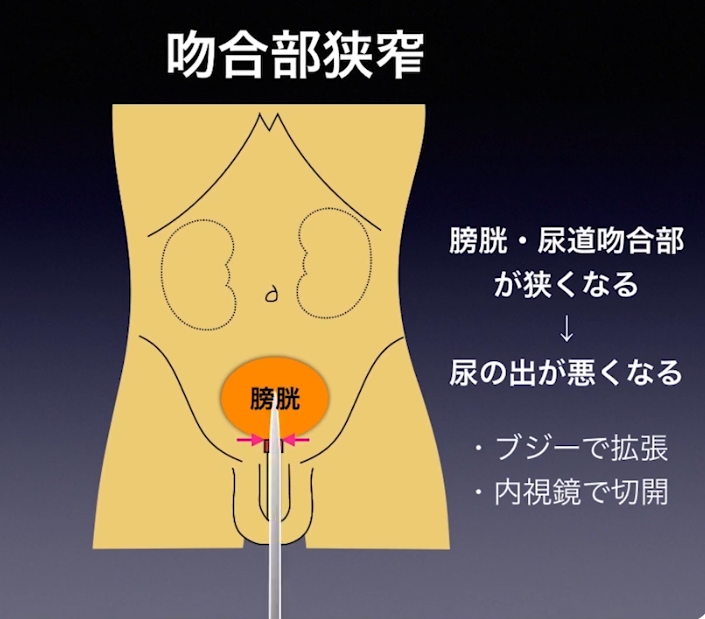

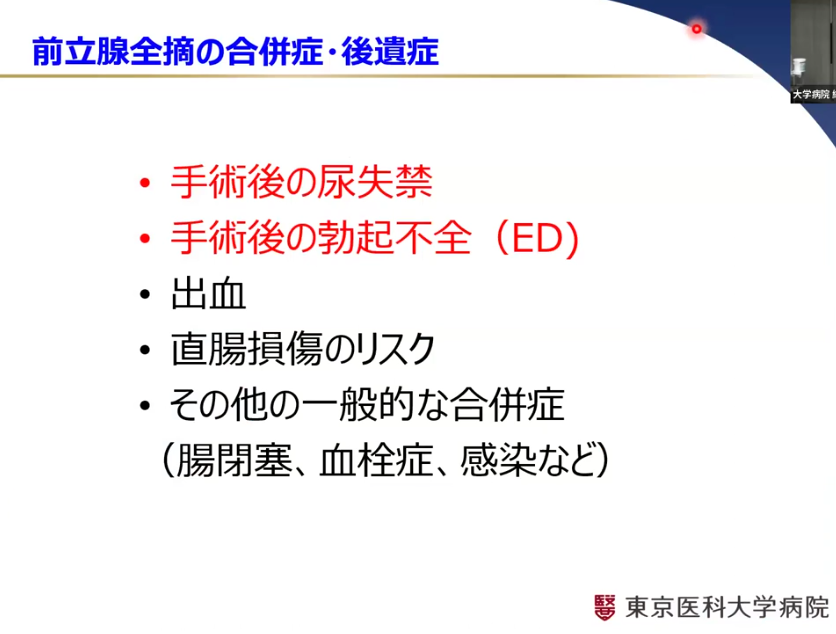

・手術の合併症

⇒根治性と機能温存の両立が難しい

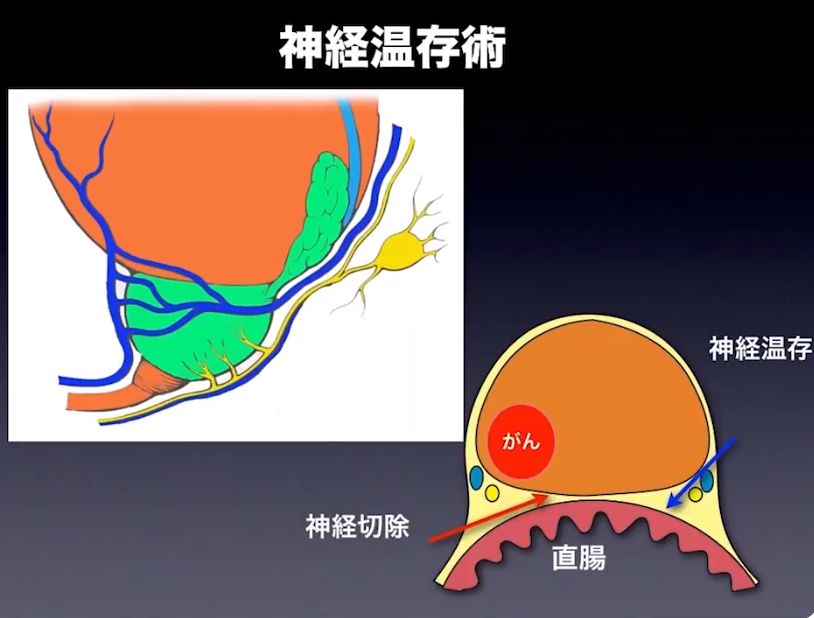

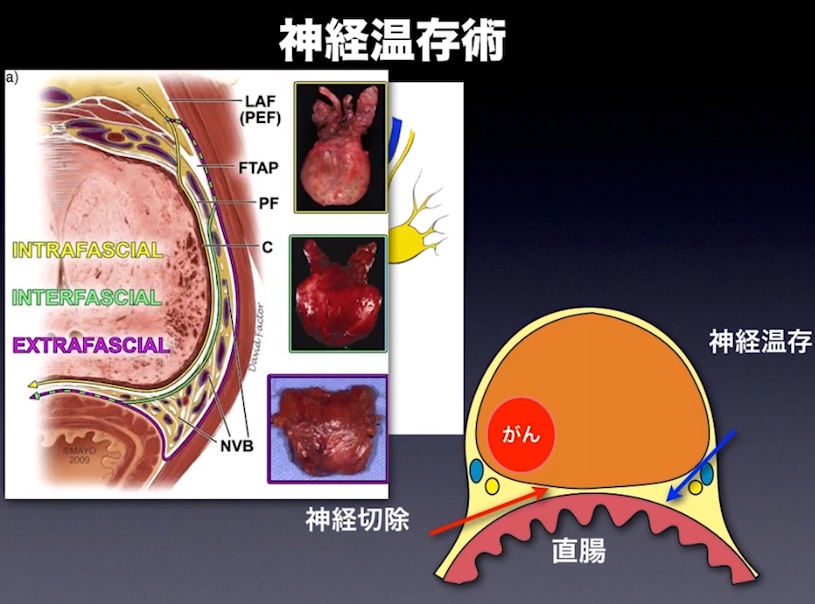

・神経温存術

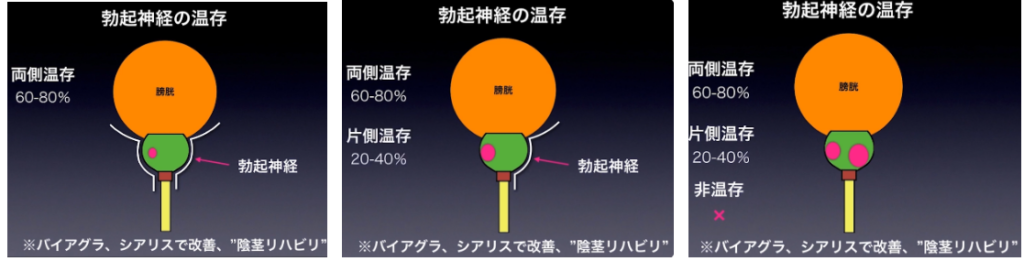

・勃起神経の温存パターン

⇒ガン細胞が占める領域によって

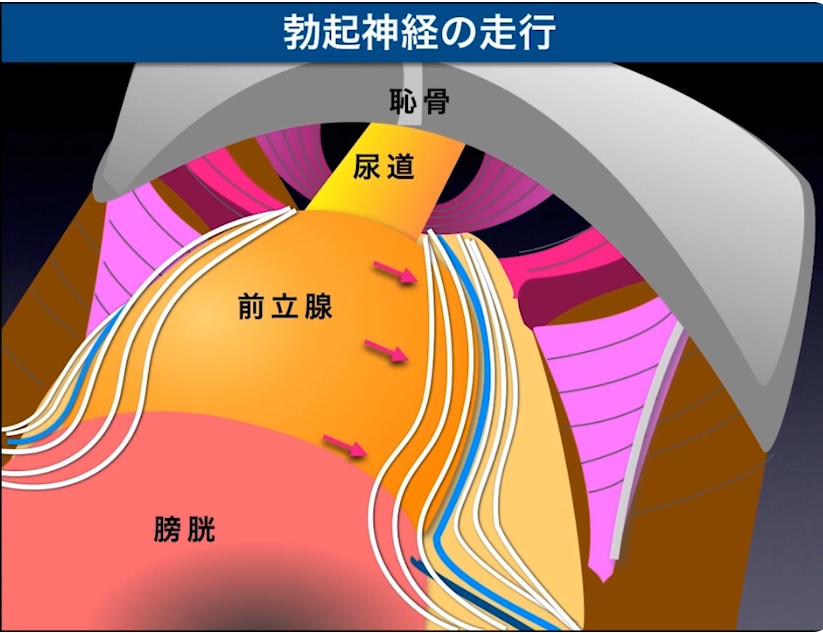

・勃起神経の走行(シート状)

※動画にて詳細に説明されている

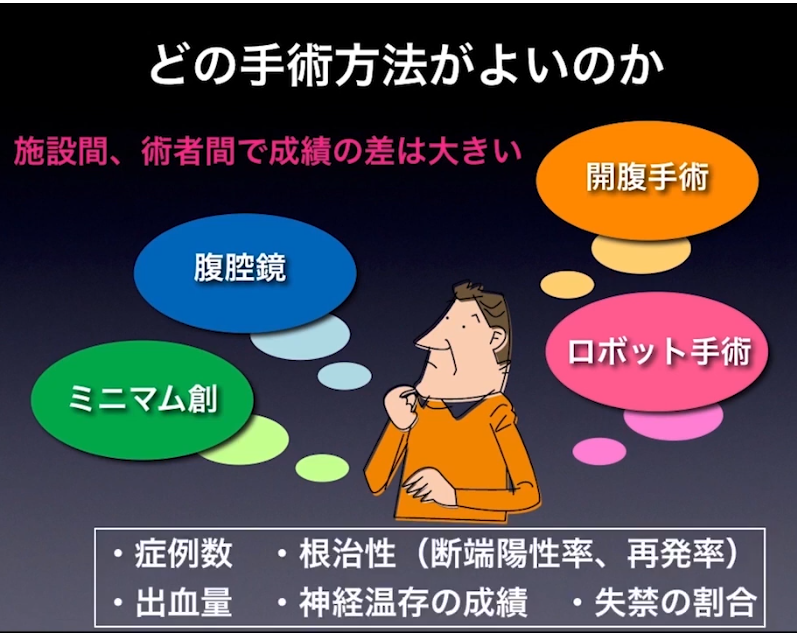

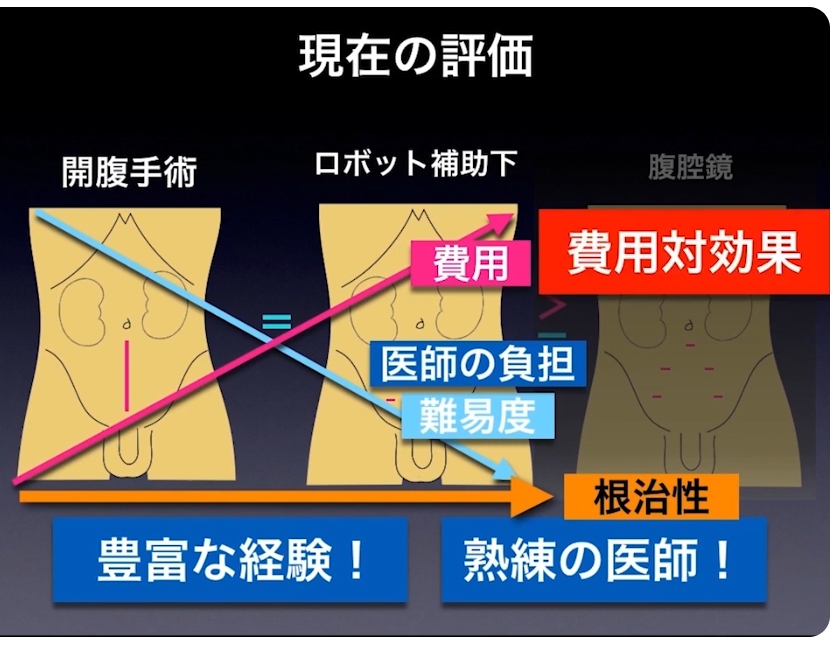

■施設間、術者間で成績の差が大きい(手術方式・病院の選択)

<<事前確認項目>>

・根治性

⇒断端陽性率、再発率

・出血量

⇒輸血の有無

・神経温存の成績

・失禁の割合

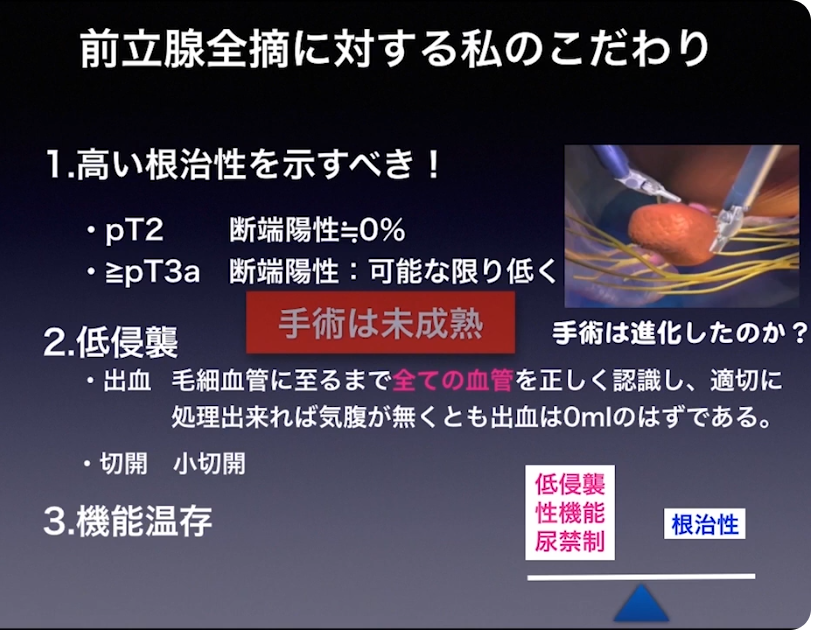

・ミニマム創手術の専門家(熊谷総合病院 泌尿器科 川島清隆氏)

・NCCN(全米総合がん情報ネットワーク)ガイドライン2017

・合意できない内容(熊谷総合病院 泌尿器科 川島清隆氏)

・豊富な経験・熟練の医師を見つけるは至難の業

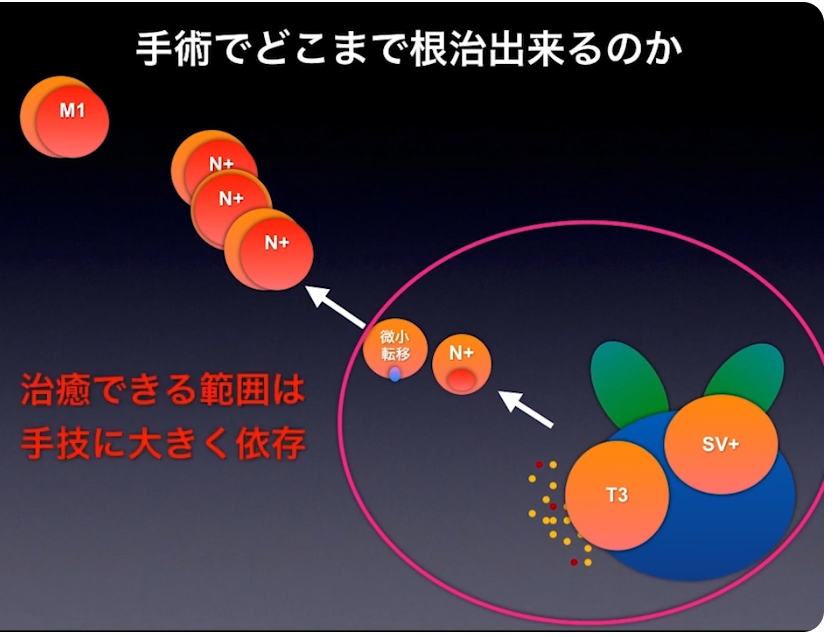

■根治の難しさ

・拡大リンパ節郭清を含めて手技に依存

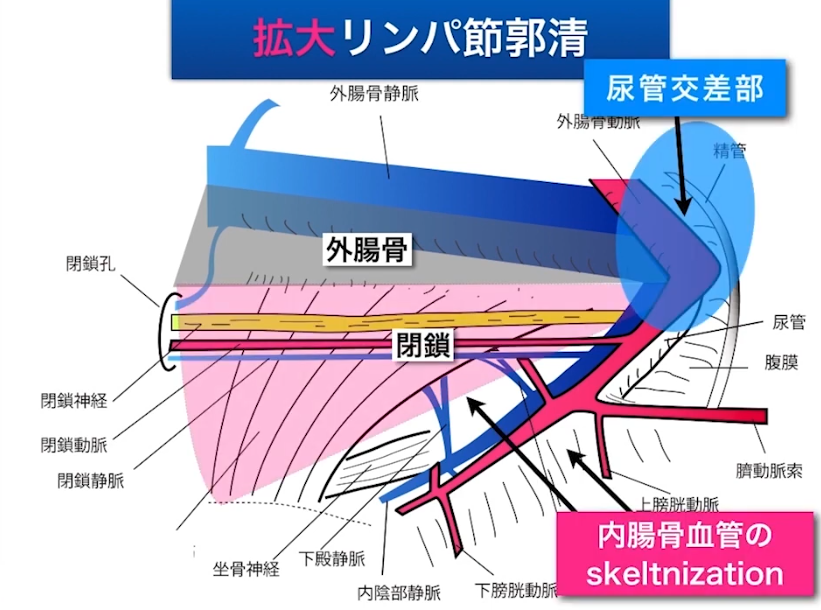

■拡大リンパ節郭清

⇒大変な手術(行われ無い事が多い)

⇒しっかりやらないといけない(根治を目指して)

・内腸骨

⇒頻度が多い部位

⇒非常に郭清が難しい

※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている

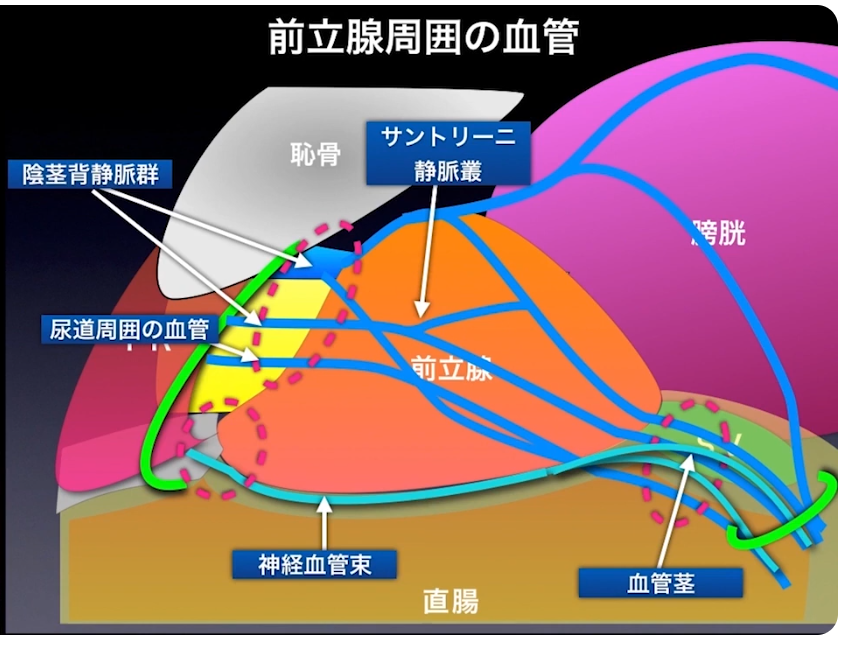

・前立腺周囲の血管の出血を抑える

⇒赤の点線の3箇所

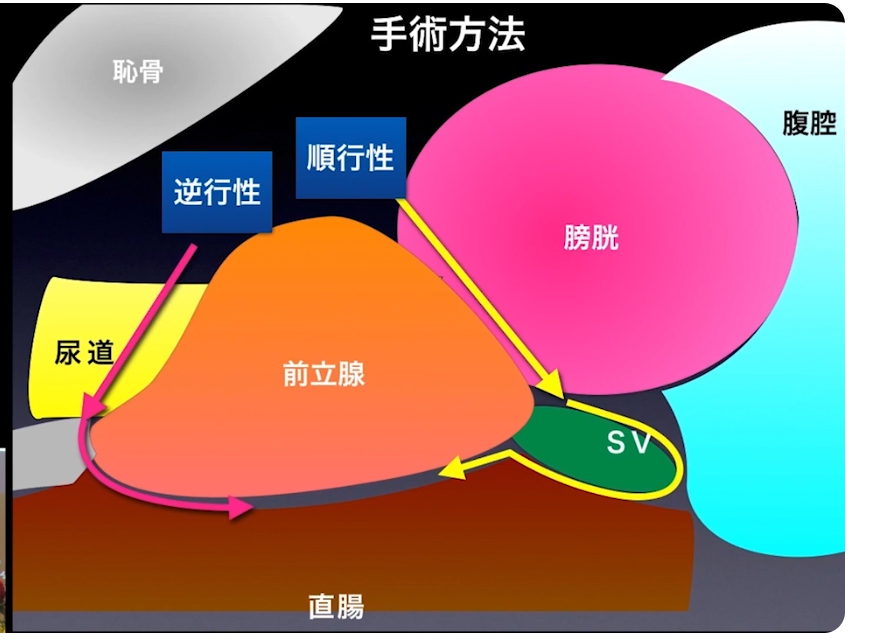

・手術方法(ロボット)

⇒逆行性

⇒順行性

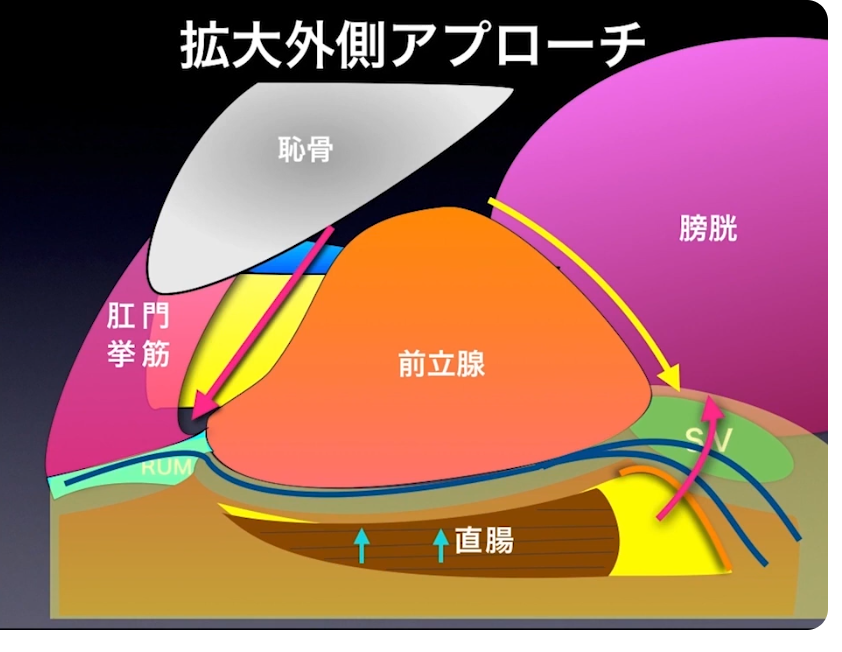

・ミニマム創手術

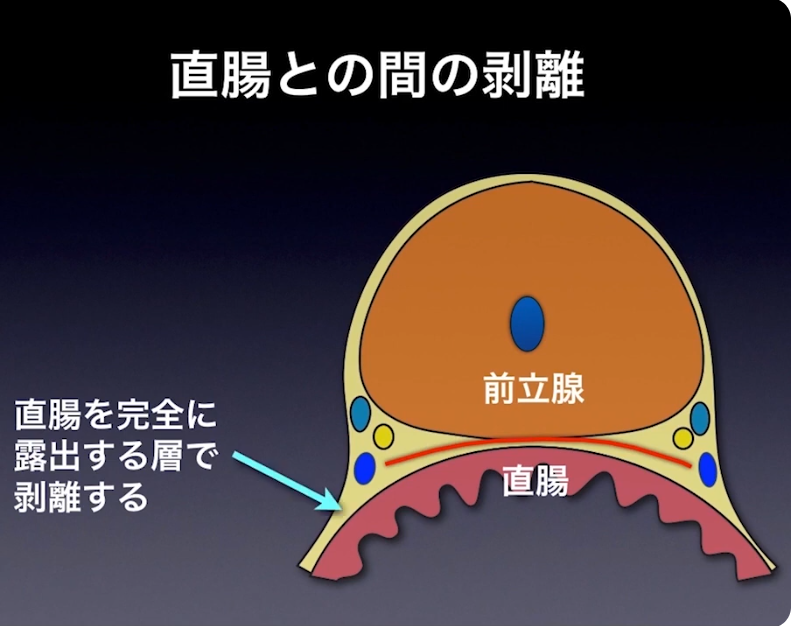

・直腸との間の剥離

※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている

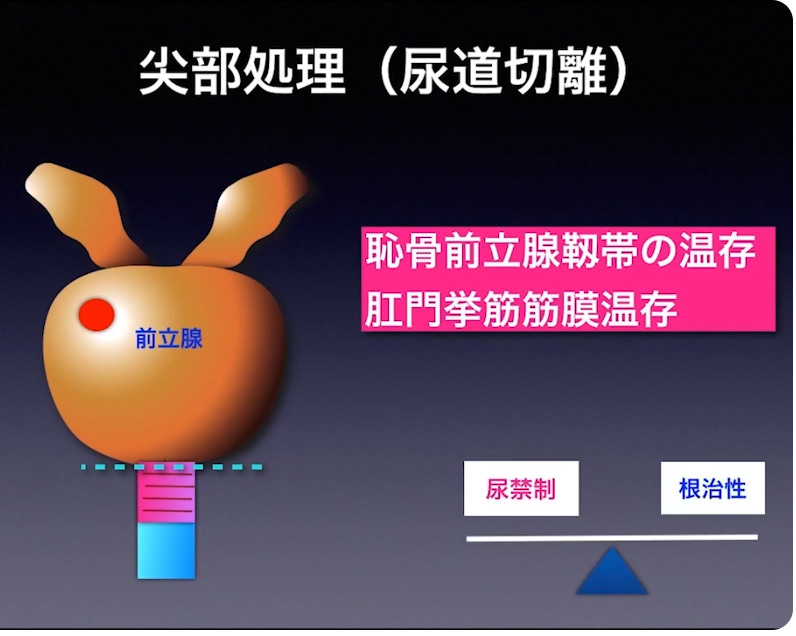

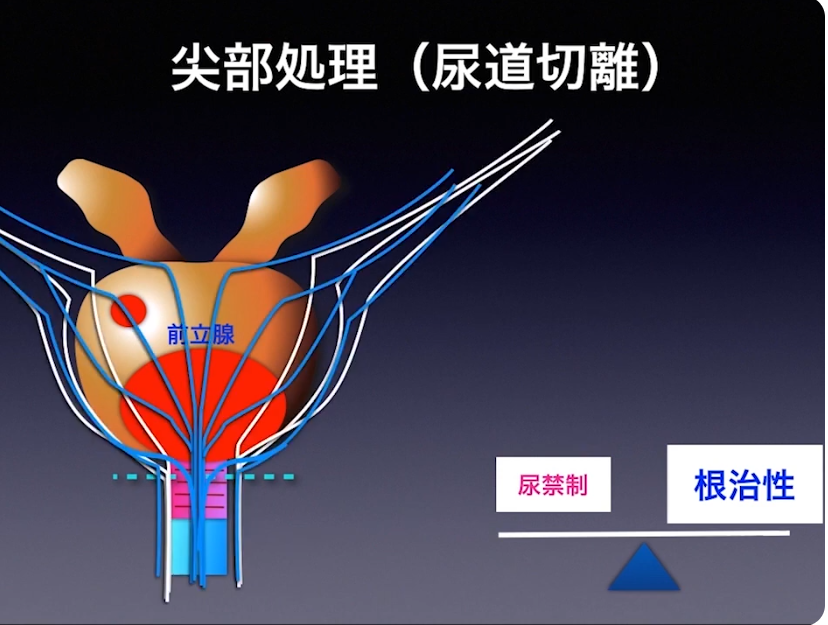

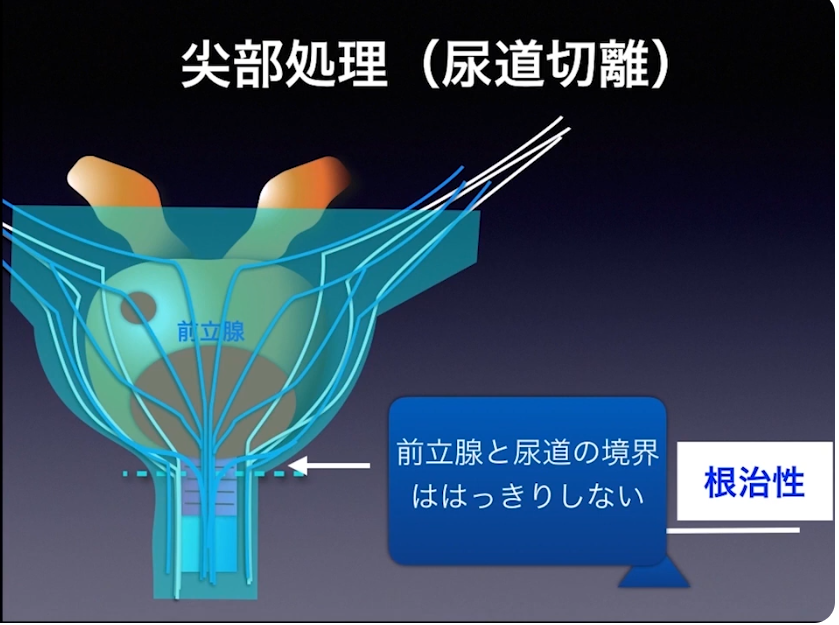

■尿道切離

・ガン細胞が尿道から離れていると

⇒機能温存ができる

・ガン細胞が尿道から近いと

⇒血管や神経、膜が廻りにあり

⇒回りがよく見えなくなる

⇒見ないで手術するのは難しい

※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている

↓

↓

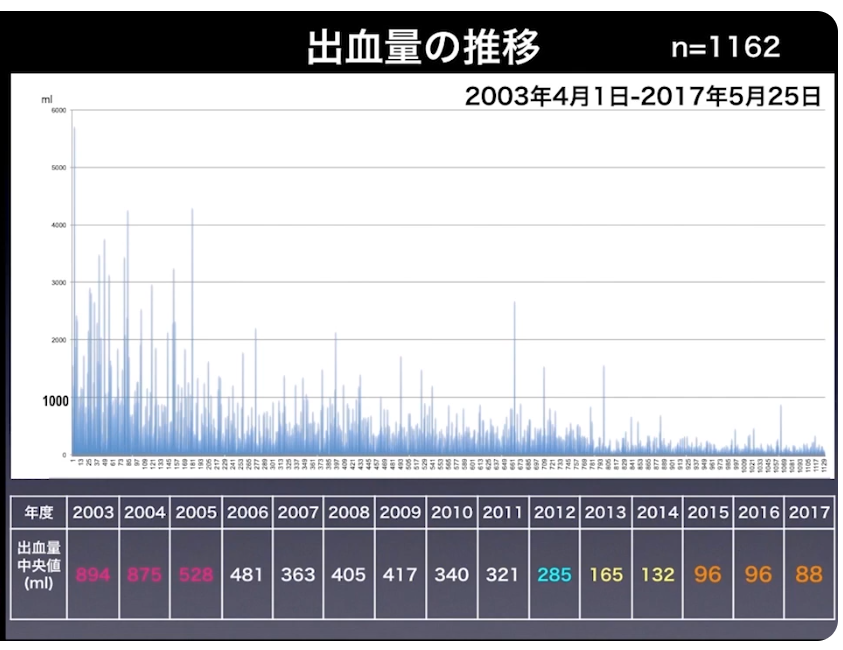

・出血量(ミニマム創手術)

⇒中央値で88㏄(2017年時点)

⇒輸血はしない

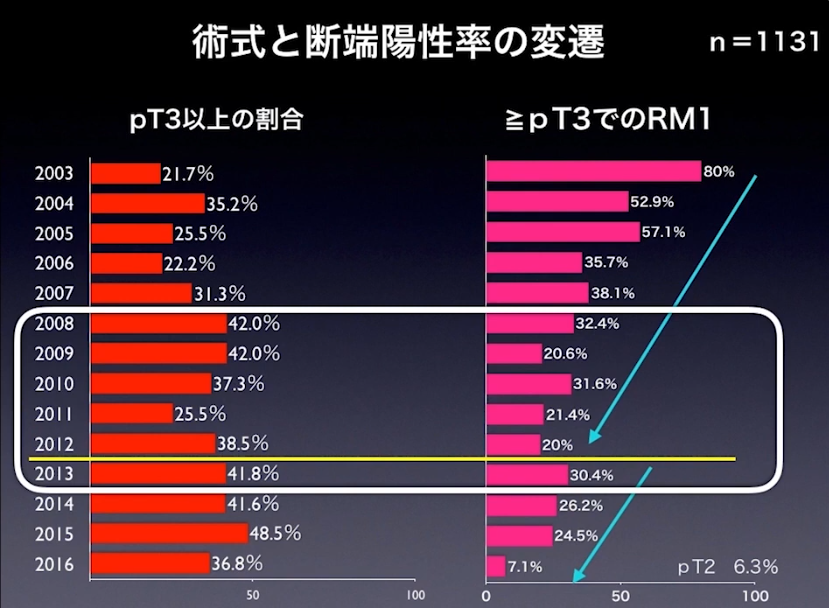

・pT3以上、断端陽性率(RMI)の推移

・手技(ミニマム創手術)が安定してきた期間(白枠)

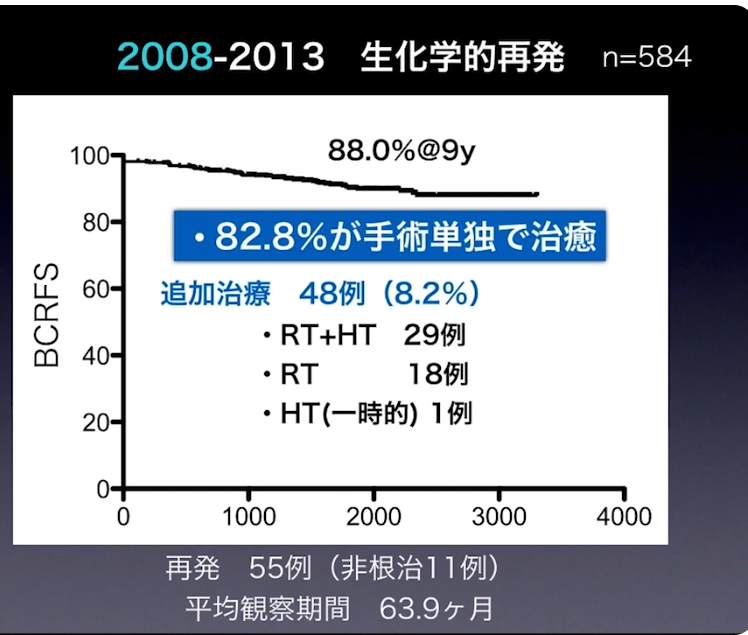

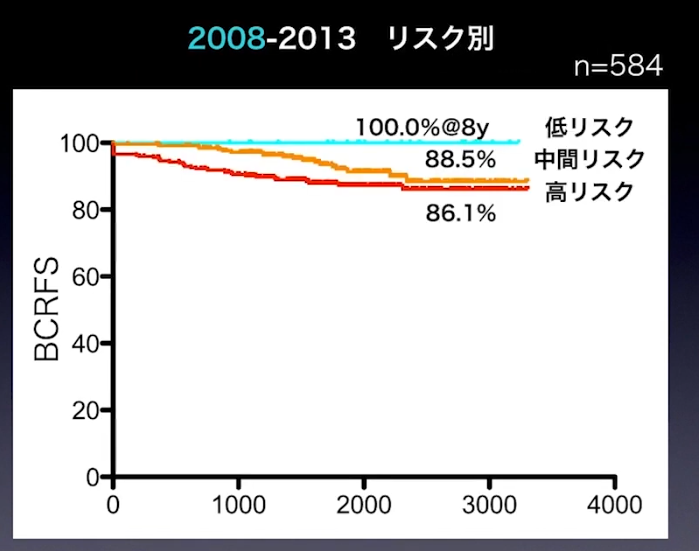

・同期間の再発率の推移(ミニマム創手術)

・リスク別比較推移(ミニマム創手術)

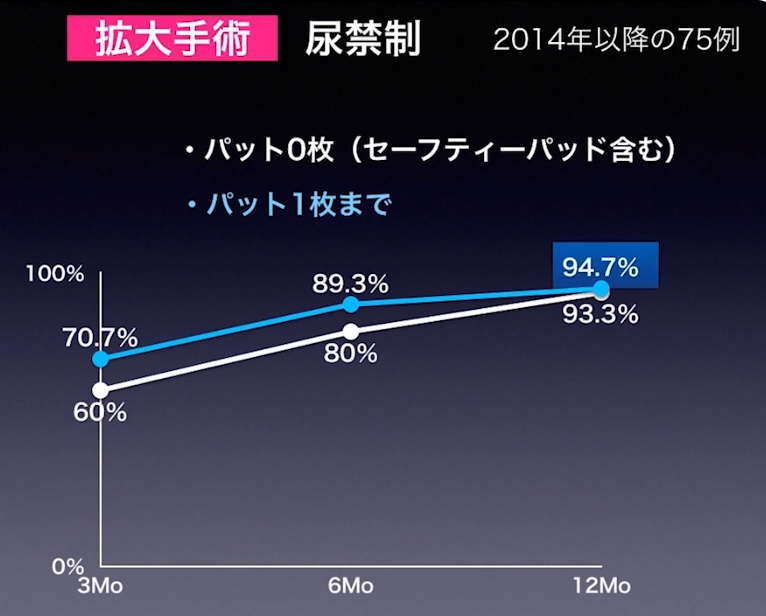

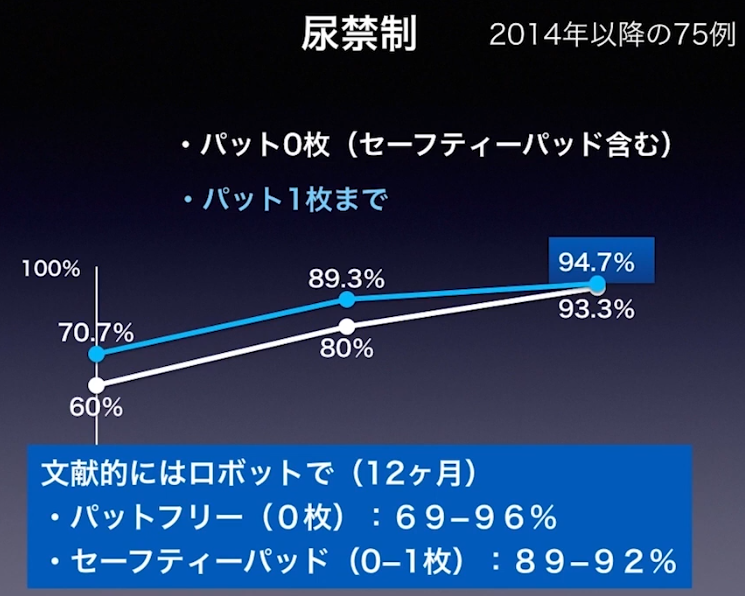

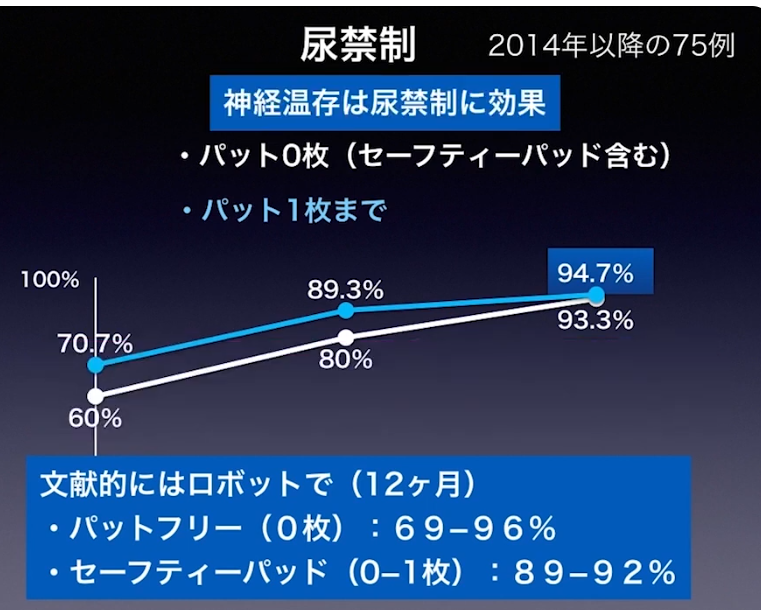

・尿禁制の推移(ミニマム創手術)

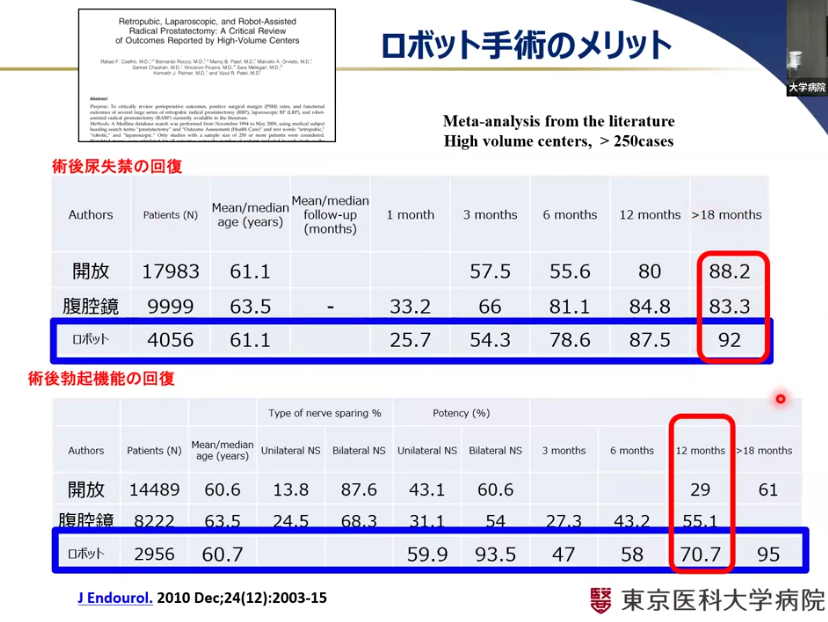

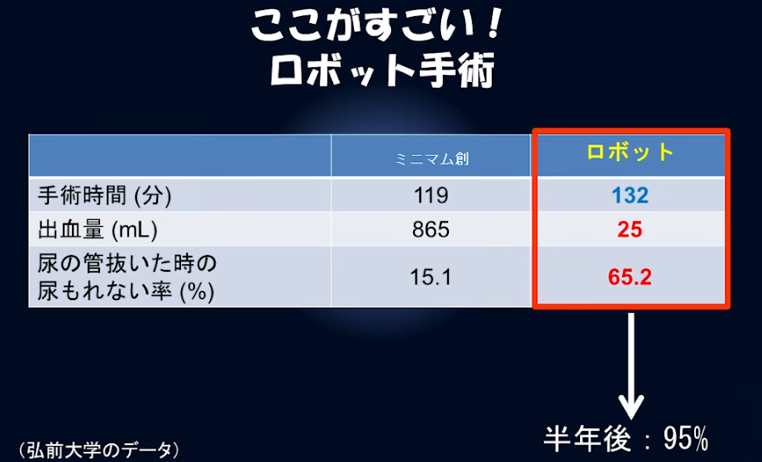

・ロボット手術の場合(文献)

・神経温存

⇒尿禁制に効果

・栃木県立がんセンターの治療方針(ミニマム創手術)

・ミニマム創手術の合併症

■手術の評価

・リンパ節転移

⇒事前にはほとんど分からない(手術して初めて分かる)

※高リスクにおけるリンパ節転移の率

⇒23.7%

※転移の平均的大きさ:1.8mm

⇒大半のリンパ節転移をCT検査で見逃している(再発因子)

※CTでは8mm以上でないと映らない

■追加治療

・術後のフォローアップ

・再発

・まとめ

・予防(事前・事後)

■重要なメッセージ

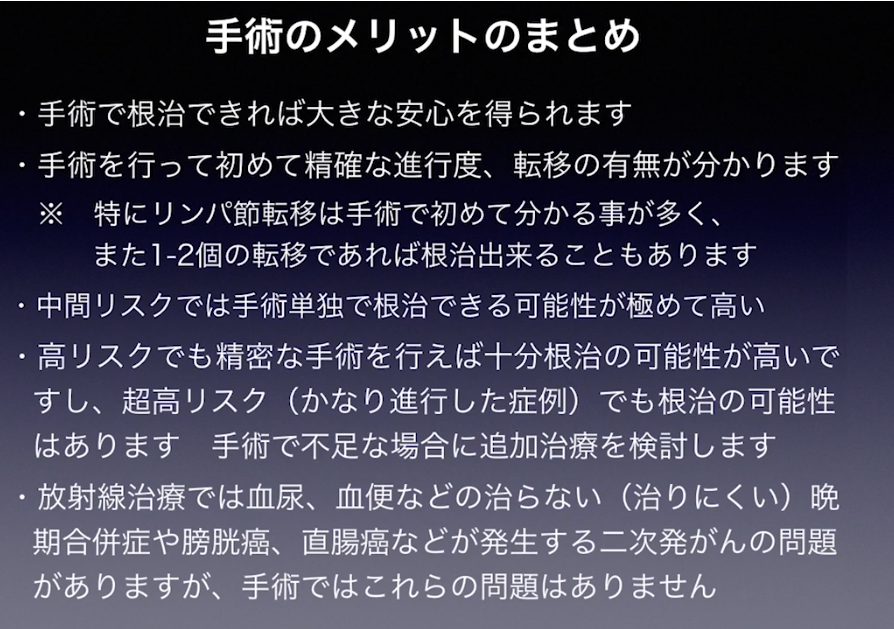

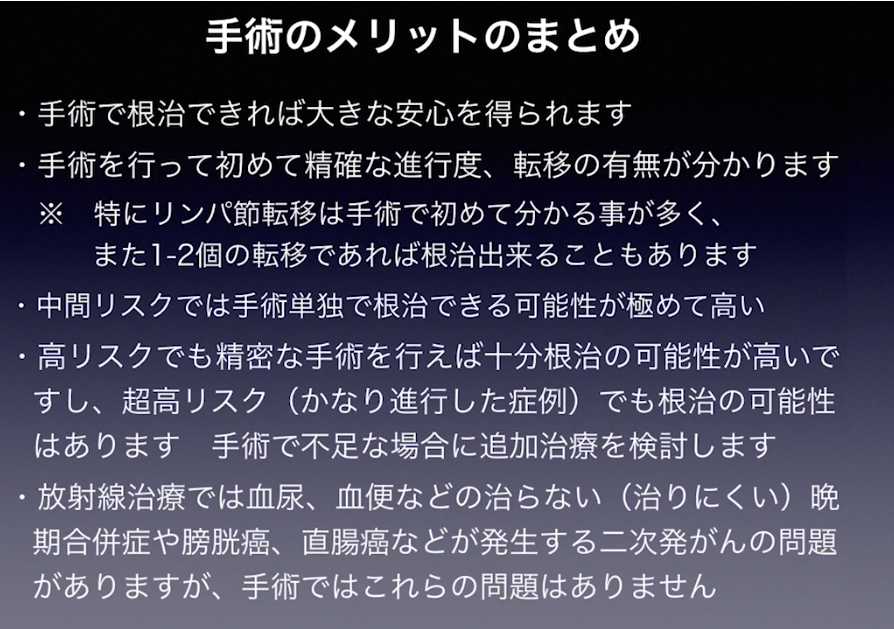

■手術のメリットのまとめ

・特にリンパ節転移は手術で初めて分かる

⇒1~2個の転移であれば根治出来ることもある

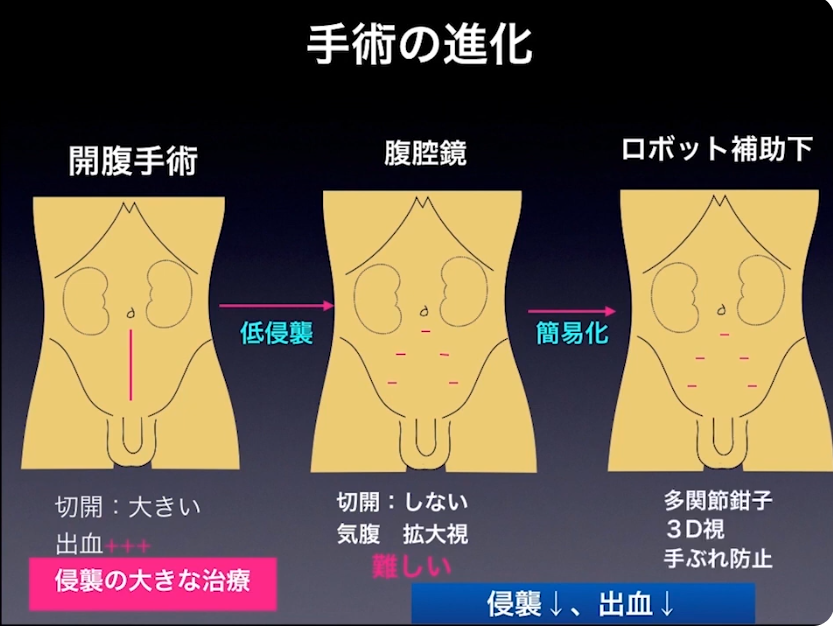

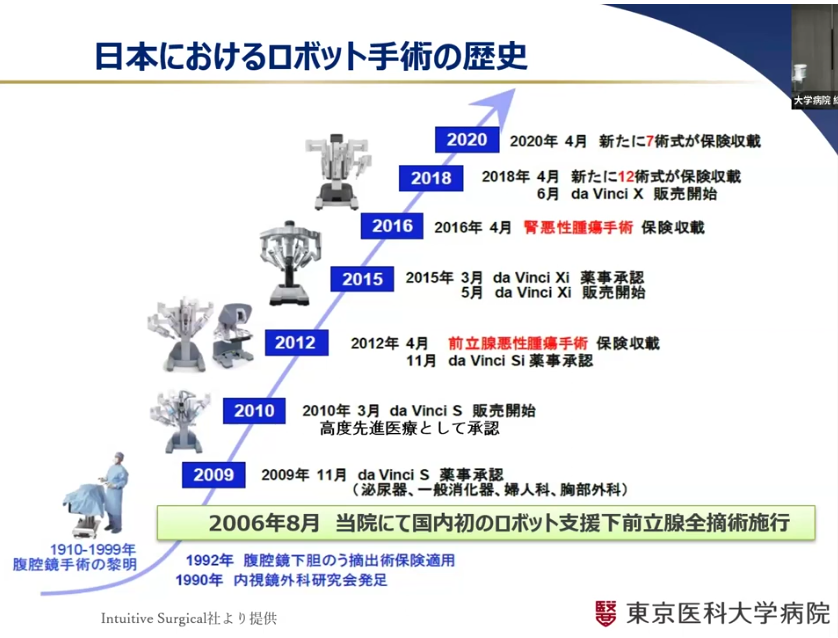

■手術の進化

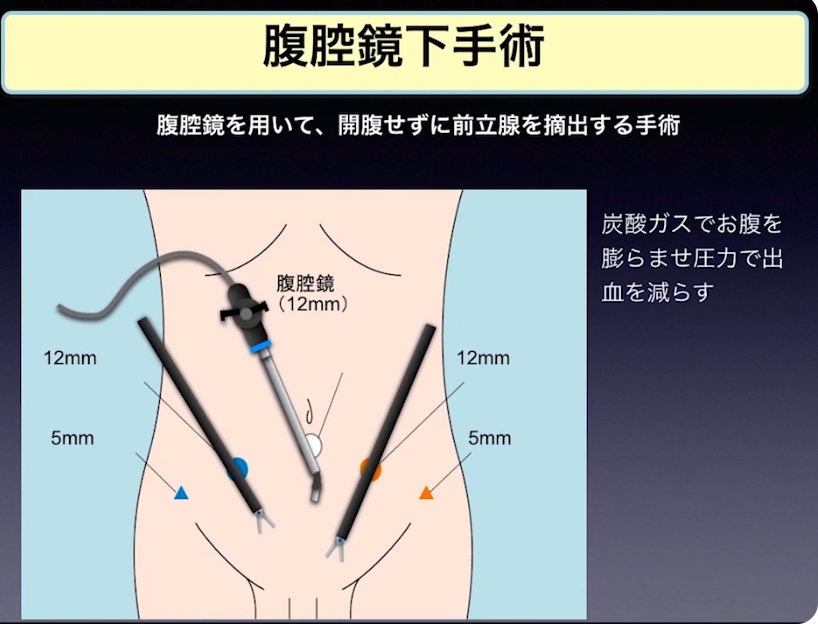

■腹腔鏡下手術

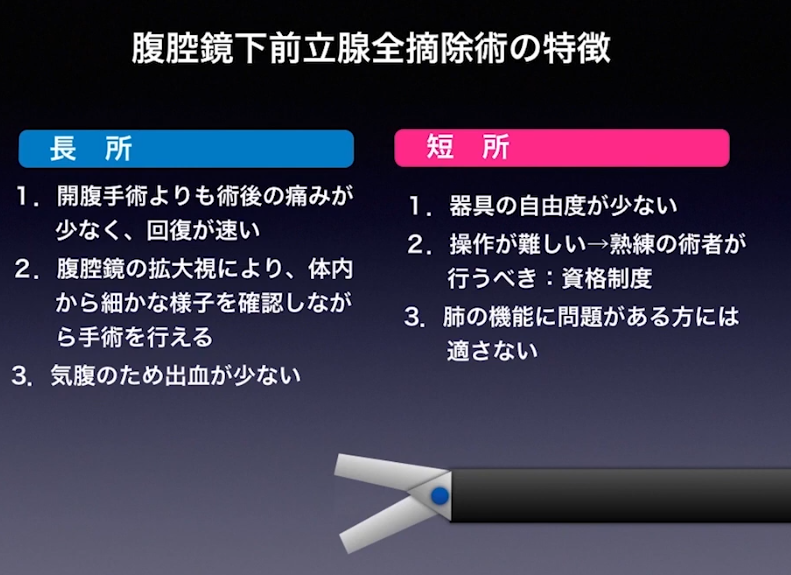

・長所・短所

⇒操作が難しいので熟練者が行うべき(資格制度)

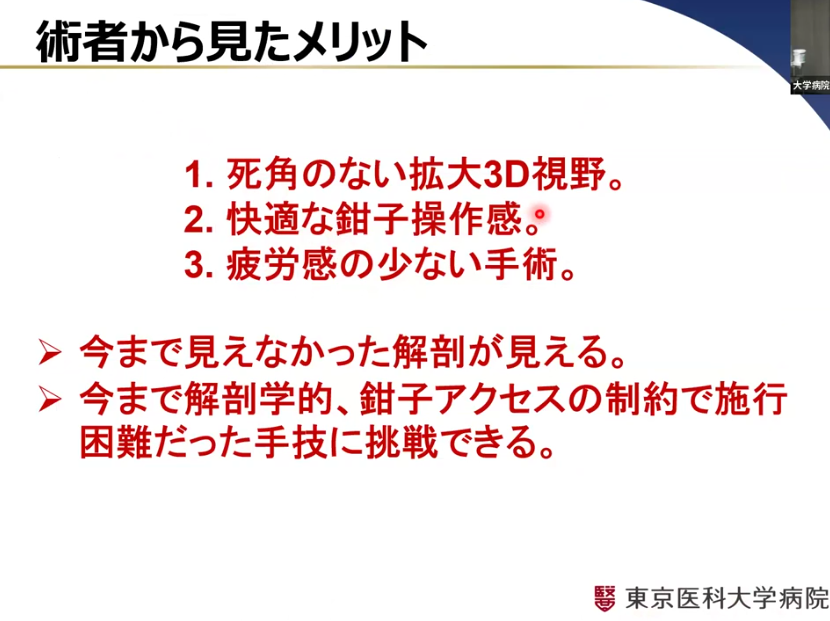

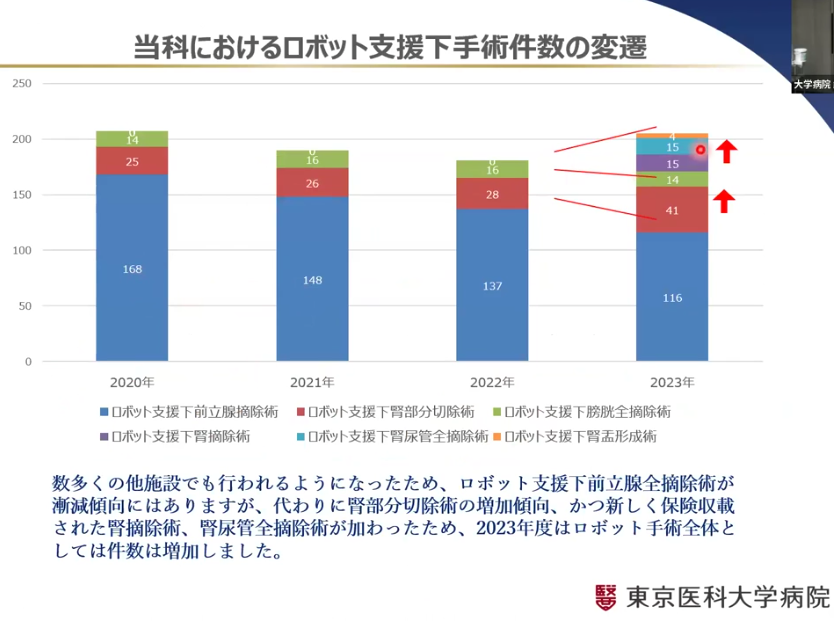

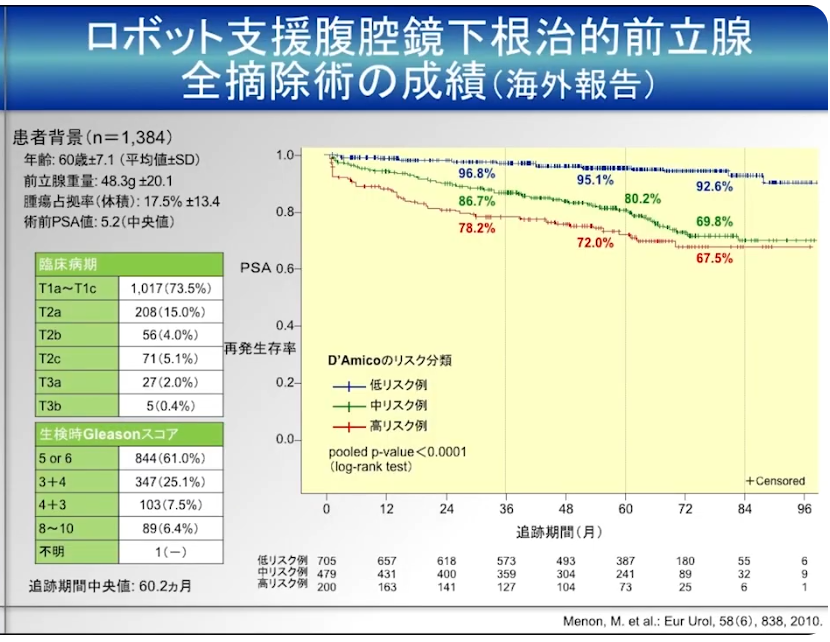

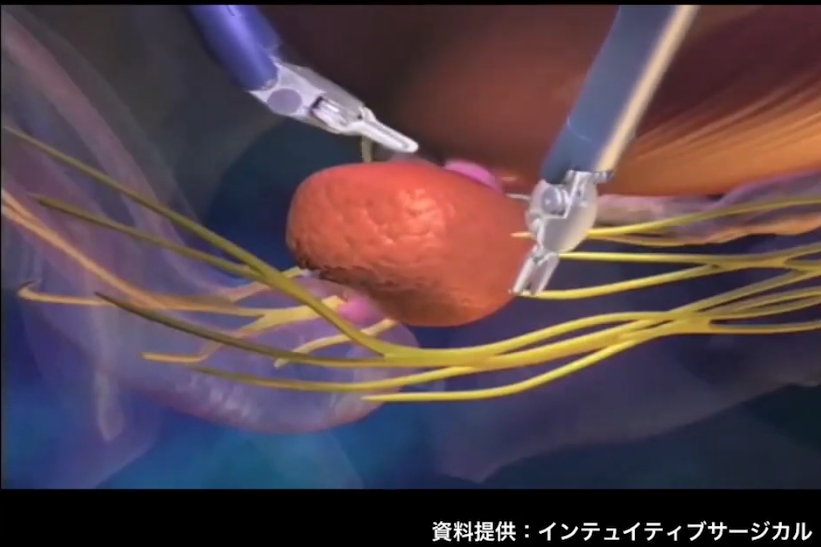

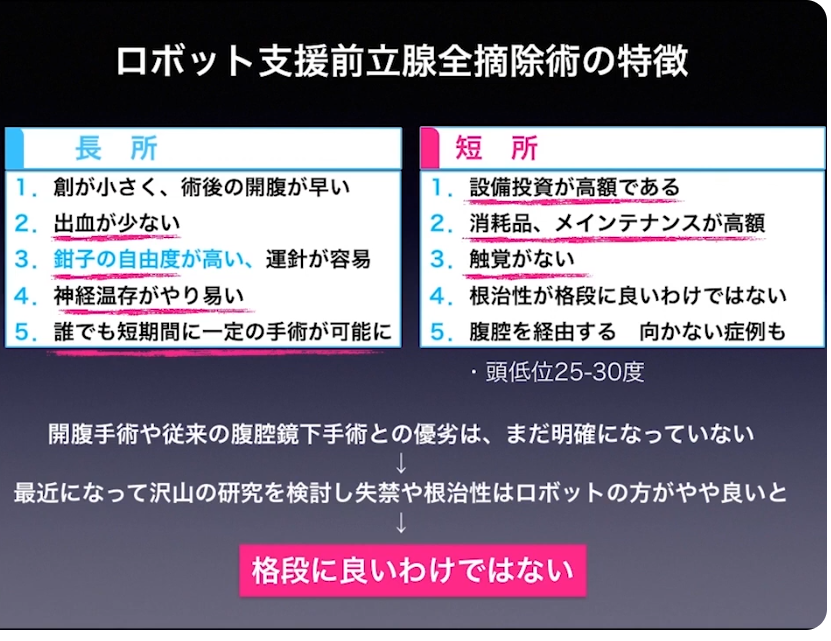

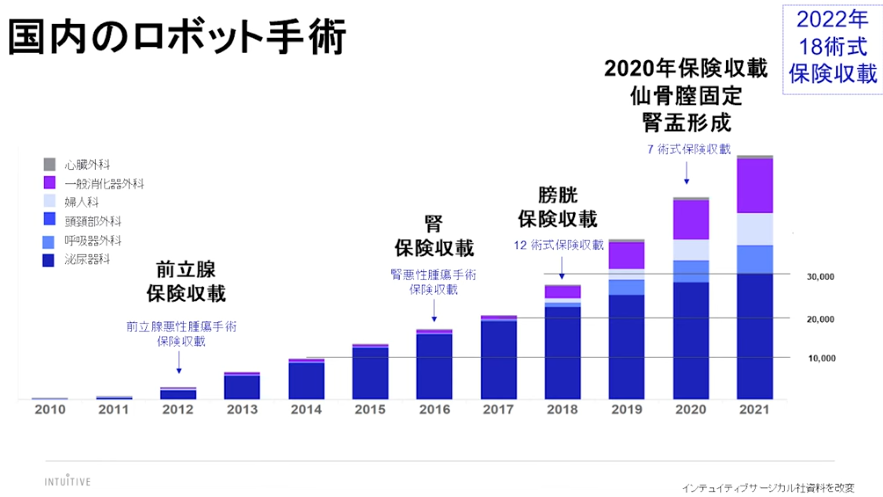

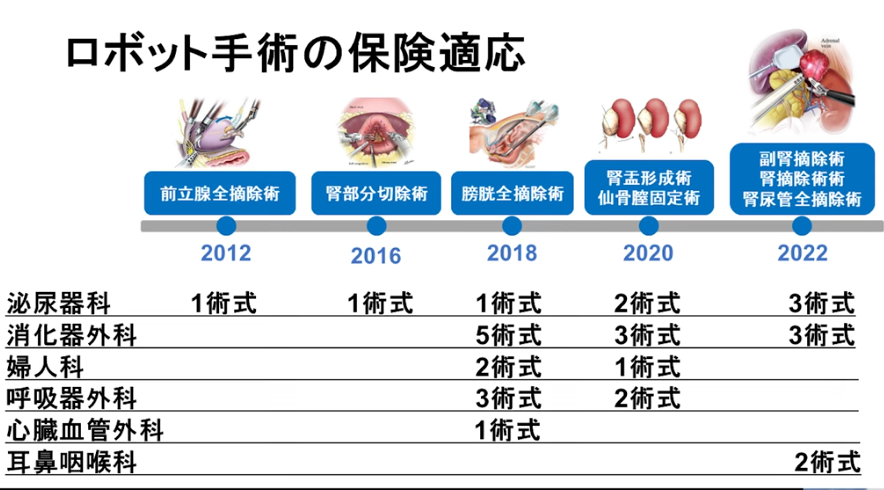

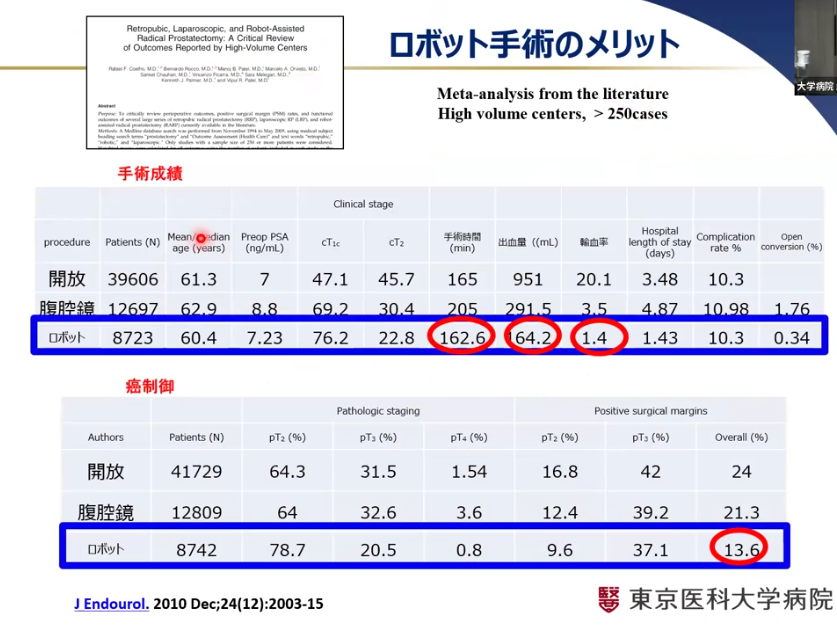

■ロボット支援手術

・操作性が高い

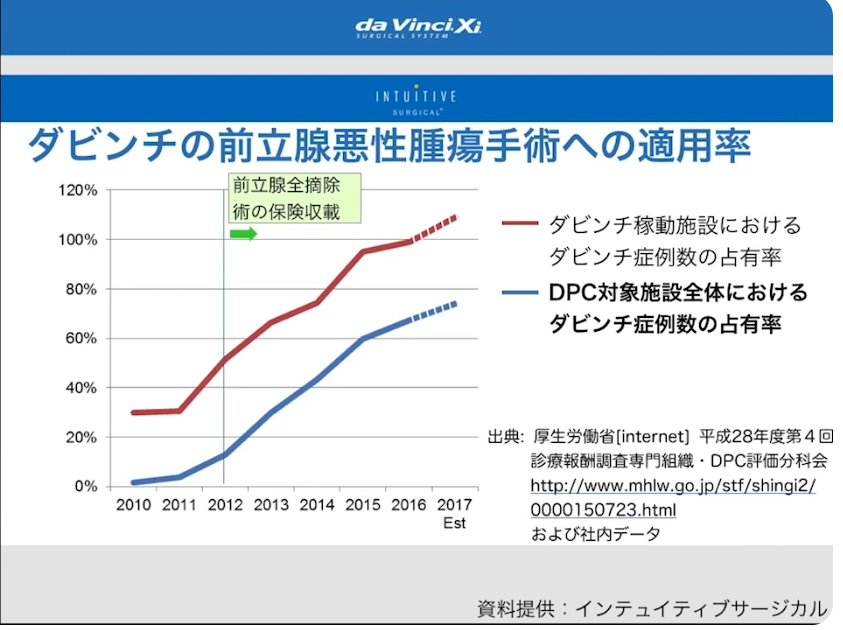

・前立腺全摘に占めるロボット手術の割合

⇒75%(2017年)

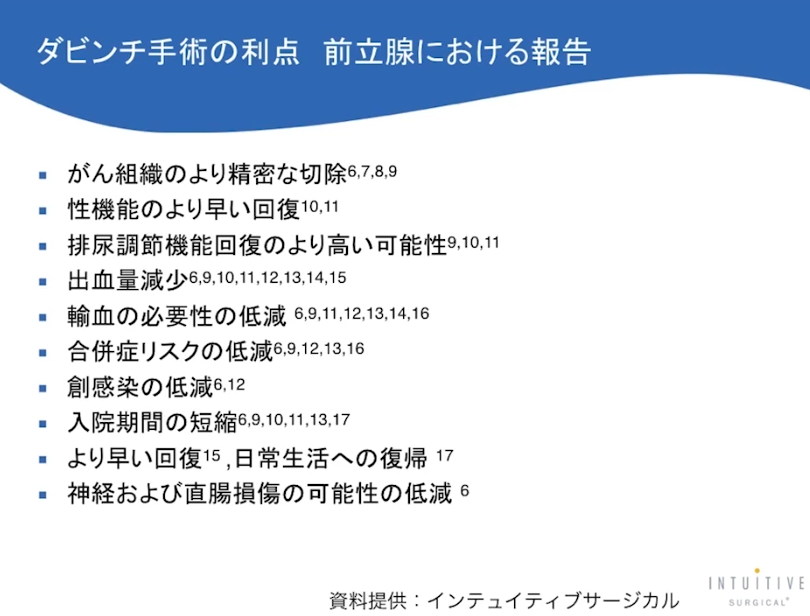

・ダビンチ手術(ロボット手術)の利点(メーカーカタログ)

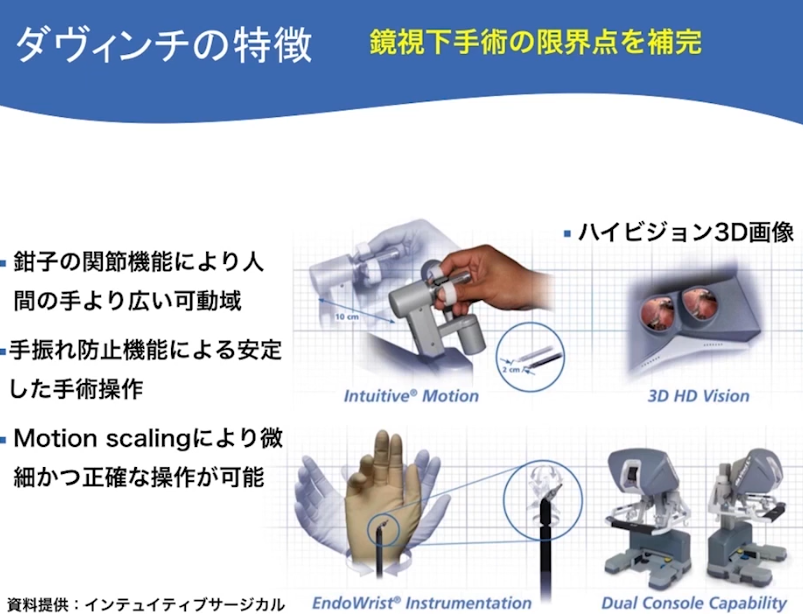

・ダビンチ手術(ロボット手術)の特徴

※動画で紹介されている

※実際の手術しているシーンとその詳細な内容が説明がされている

・長所・短所

⇒数年前(2017年の時点で)に

⇒将来ロボット手術が優るであろうと言われている

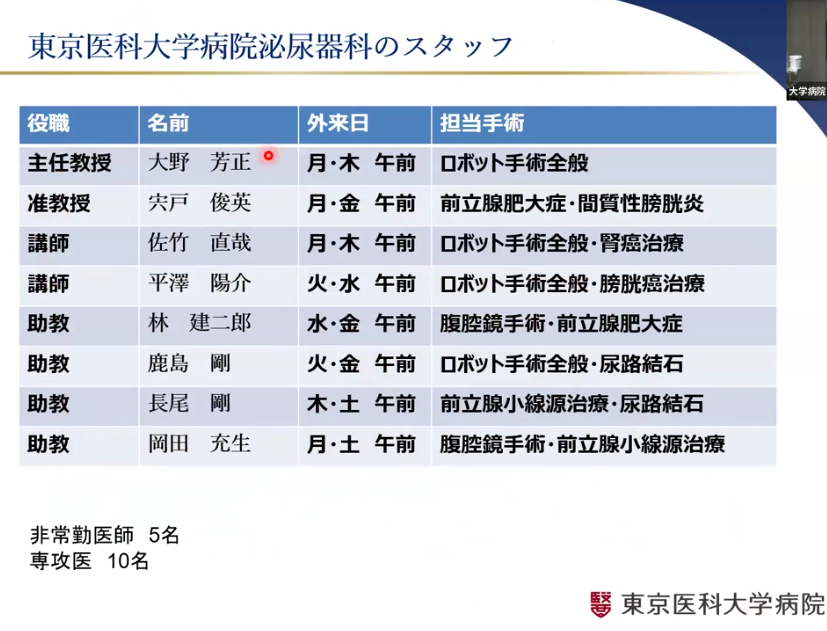

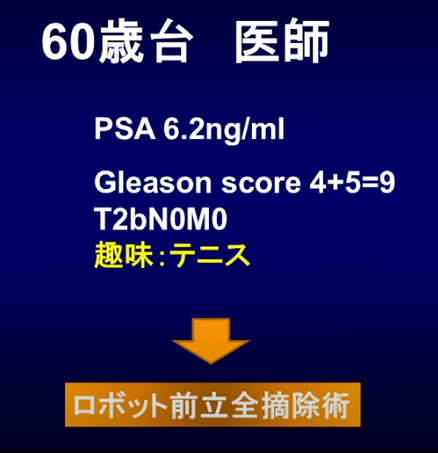

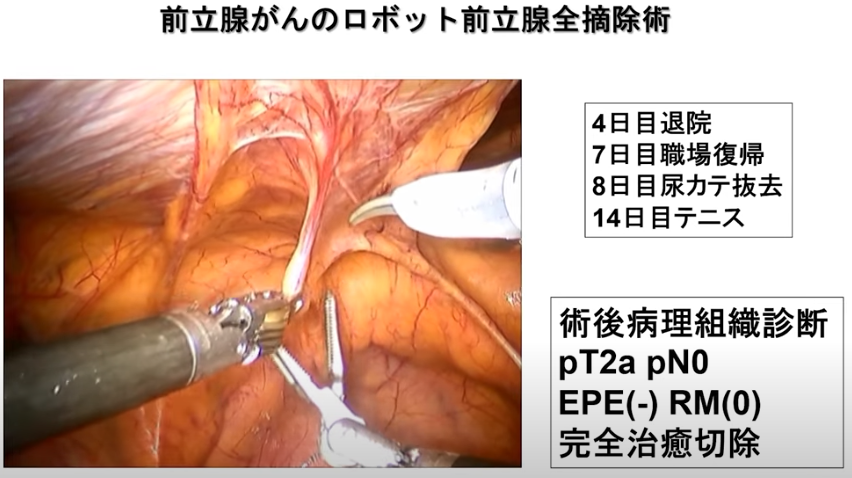

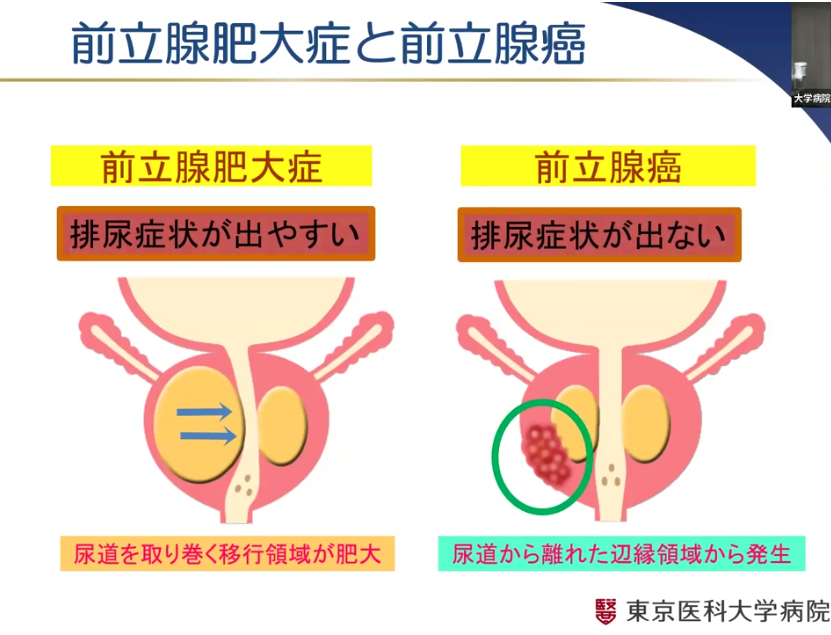

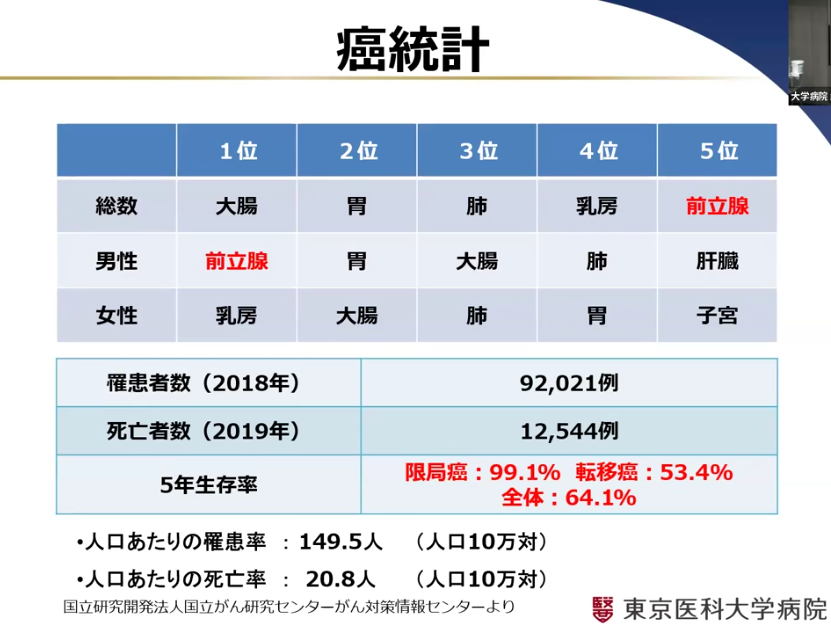

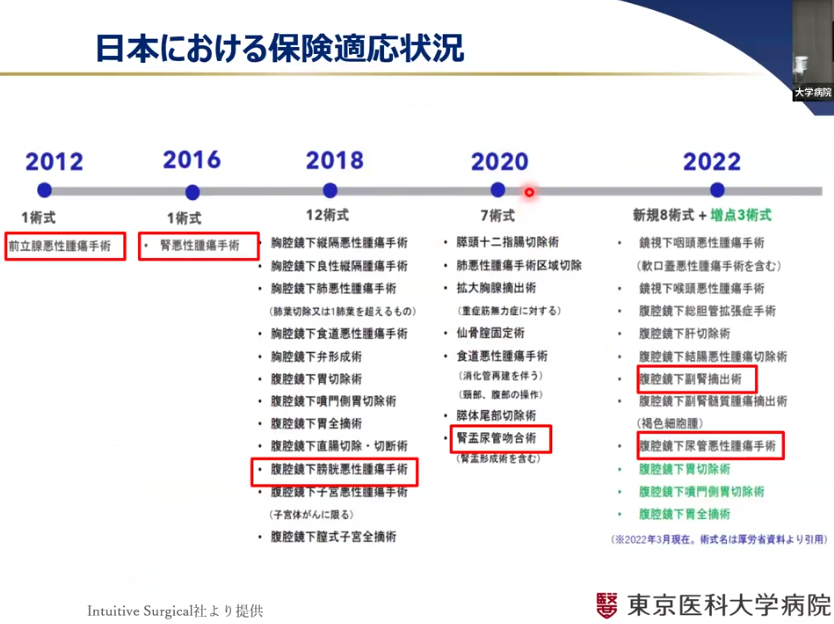

第170回市民公開講座〈第2部〉『前立腺癌ロボット支援下手術について』(開催日:2024年9月5日)

【講師】東京医科大学病院 泌尿器科 助教 鹿島 剛 医師

■泌尿器科で開腹手術していた項目

・ほぼロボット支援下手術で対応出来るようになった

■がん制御

・切除した断面のがん残存率

⇒開腹、腹腔鏡より低い

<参考情報>

■切断断端(断端陽性率)

・pT2の場合:断端陽性は-

※但し、手術ミスでガン細胞領域を斜めに切除すると

⇒断端陽性は+になる

⇒pT3の場合:断端陽性は-と+(膜外浸潤部位)の混在

■副作用

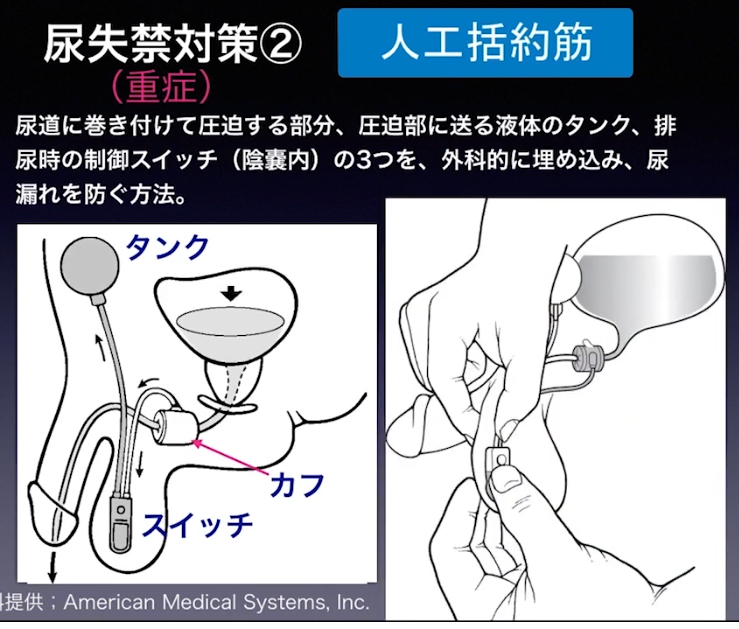

・尿失禁

⇒ロボット手術:最近は良くなっている

(下表は少し古いデータ)