■がん患者になった医師が教える、がんと診断されたときに知っておいてほしいこと

■困りごとの相談をすぐにできる場所がある

2023年に甲状腺がんと診断された永寿総合病院 がん診療支援・緩和ケアセンター長の廣橋猛先生は「がんの緩和ケア医療を専門とし、医師として患者に正面から向き合ってきたが、

いざ自身ががん患者になると戸惑うことが多くあった」と話します。

そこで今回は、廣橋先生の著書『緩和ケア医師ががん患者になってわかった 「生きる」ためのがんとの付き合い方』から一部を抜粋し、がん患者やその家族が<がんと付き合っていくために必要な知識>をお届けします。

■一般のがん患者さんは戸惑うことが多いはず

甲状腺がんと診断され、入院予約をするために患者支援センターを訪れたときのことです。

ここで、困りごとへのなんらかの配慮があるかなと期待していたのですが、残念ながら「ほかに、なにか困っていることはありませんか」の一言で終わってしまいました。

私はがん治療に関わる医師として、自分の困りごとがなんなのかを自分で整理できていました。

うまく情報を集めて、理解ある同僚たちのおかげで、自分で解決できる目処が立ちました。

だから、特にこれで問題はありません。

ですが、がんと診断されたばかりの患者さんは、自分自身がなにに困っているかも、うまく心のなかで整理できないでいます。

治療に向けて、これからなにをすべきかわからないままの方もいるでしょう。

これまでがんと無縁だった一般の患者さんにとっては、

自分で適切な情報にあたり、周囲の人たちに相談していくこと自体が非常に難しいことなのです。

しかし、本来は、どうしたらよいかわからないという困りごとでさえ、

患者さんから声を上げなくても、

自然に病院で支援を受けられるべきです。

■皆さんに知っておいてほしいこと

緩和ケアは

終末期の患者さんが受けるもの、

強い痛みのある人が受けるものといった

誤解をされることがあります。

がんと診断されたばかりの患者さんにとっては、

無縁のものと感じているかもしれません。

でも、実際は違います。

がん患者さんのさまざまなつらさ、困りごとに対して関わるのが緩和ケアです。

つまり、病気の時期は関係ないのです。

診断されたばかりの困りごとも、自分一人で悩むのではなく、病院で解決するために緩和ケアを受けるべきです。

がんと診断され治療に臨まれる患者さんが抱える困りごとは、ざっと考えても以下のようなものがあると考えられます。

・治療の効果や予後に関すること

・病気や治療に伴う痛み、その他の症状

・がん治療(手術、化学療法、放射線療法など)による副作用

・職場や学校での長期間の休暇

・がんと診断されたことによる気持ちのつらさ

・家族への心配とその将来に対する不安(子供の世話、配偶者への影響など)

・医療費の支払い、失業や休業に伴う収入減少

・治療や病気に伴う身体的変化(外見の変化、体重の増減など)

・がん治療が日常生活へ与える影響

・社会的なサポートを受ける方法

・食事や運動の工夫

・死に関わること

これら、すべてが緩和ケアの対象です。

■がんと診断されたときこそ緩和ケアのサポートが必要

例えば、私が知っている方のなかに大腸がんと診断された50代の女性がいました。彼女は健康診断で便に血が混じっていることをきっかけに病気がわかり、手術を受ける必要がありました。

さらに手術で治せる可能性が高いとは言われたものの、もしかしたら人工肛門を造る必要があるかもしれないこと、術後に抗がん剤治療を行う必要があることの説明を医師から受けました。

彼女は長く勤め上げた会社の経理を担当していて、数年後に退職を考えてはいたものの、仕事の整理や引き継ぎはなにもできていませんでした。

人工肛門になって、抗がん剤をしながら仕事はできるのだろうか、身体への負担はどれくらいなのだろうか、医療費はどれくらいかかるのだろうか、会社の人たちになんて言おうか。

彼女の頭のなかは「どうしたらよいのだろう」で埋め尽くされてしまいました。

こんな彼女に必要なのが緩和ケアなのです。

ただ、病気が進行したときには、自然と医療者から緩和ケアを勧められるかもしれませんが、

がんと診断されたばかりには、

積極的に病院から緩和ケアを名指しで勧められることは少ないのが現実です。

診断時であっても、がん患者さんはさまざまな困りごとを抱えていますが、

どうしてもそこに着目できる医療者は多くはないのです。

患者さんたちも、誰とも相談できないまま、なんとかやり過ごしてしまっています。

■その診断時からの緩和ケアに関して、最初の担い手となるのが、

・がん診療連携拠点病院に設置されている、

⇒がん相談支援センターです。

⇒がん治療を行なっている大きな病院には、必ずこの窓口が設置されていますので、

⇒ぜひ探してみてください。

<参考情報>

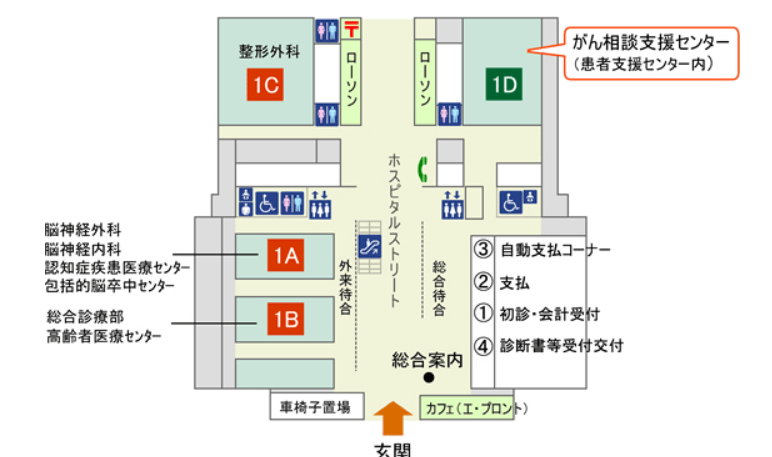

■千葉大学医学部附属病院 がん相談支援センター

出典:https://www.ho.chiba-u.ac.jp/gan/sodan/index.html

院内外のがん患者さんやご家族の医療と福祉に関するご相談を、専門の相談員がお受けしています。

秘密は厳守いたします。

例えば・・

- 医療費のことが心配

- 利用できる医療福祉制度について知りたい

- 今後の自宅での療養や介護が不安

・・・等ご相談ください。

◆相談受付方法

電話でのご相談も可能です。(直通:043-226-2698)

詳細なご相談のためには是非ご来院下さい。電話でのご予約をお受けしています。

・場所

千葉大学医学部附属病院 外来診療棟1階 患者支援センター内

・お問い合わせ先

がん相談支援センター(患者支援センター内)

直通電話:043-226-2698

受付時間:平日9:30~16:30

■がん相談支援センター

■がん相談支援センターには、

・がんに詳しい専門の看護師や、医療相談員が配置されています。

⇒ここで相談する内容はどんな些細なことでも構いません。

⇒身体のこと以外でも、

⇒気持ちのこと、

⇒仕事やお金のこと、

⇒先々への不安、

⇒なんでも気がかりになっていることをお話しできます。

必要であれば、がん治療を担当している主治医だけでなく、

緩和ケアの専門家、院外の医療者などとも連携して、対策を練ってくれるでしょう。

⇒なにか具体的な相談の内容が決まっていればもちろんよいですが、

⇒なにに困っているかわからないけれど漠然と不安で話を聞いてもらうというだけでも構いません。

⇒そこまで大袈裟にしたくない場合でも、気軽に相談相手になってもらうこともできます。

そもそも緩和ケアは私のような緩和ケア医による診察がすべてではありません。

つらいことや困っていることに対するサポート全般が緩和ケアです。

がん相談支援センターには専門的な相談ができる看護師や医療ソーシャルワーカーがいますので、

困りごとの内容によって適切な人が相談に乗ってくださいます。

主治医に確認した方がよい場合は、間を取り持ってくれますし、

緩和ケア医による診察が望ましい場合は案内してくれるはずです。

また、がん相談支援センターでなくても、

治療で関わる場所で医療者が相談に乗ってくれることも、立派な緩和ケアです。

入院される方は、その病棟の看護師。

外来で抗がん剤治療を受ける方は、点滴を担当する看護師や薬剤師。そ

ういった人たちに相談してみるところから緩和ケアを始めてみてもよいでしょう。

ぜひ、このがん相談支援センターから緩和ケア、困りごとの相談をしてください。

※本稿は、『緩和ケア医師ががん患者になってわかった 「生きる」ためのがんとの付き合い方』(あさ出版)の一部を再編集したものです。

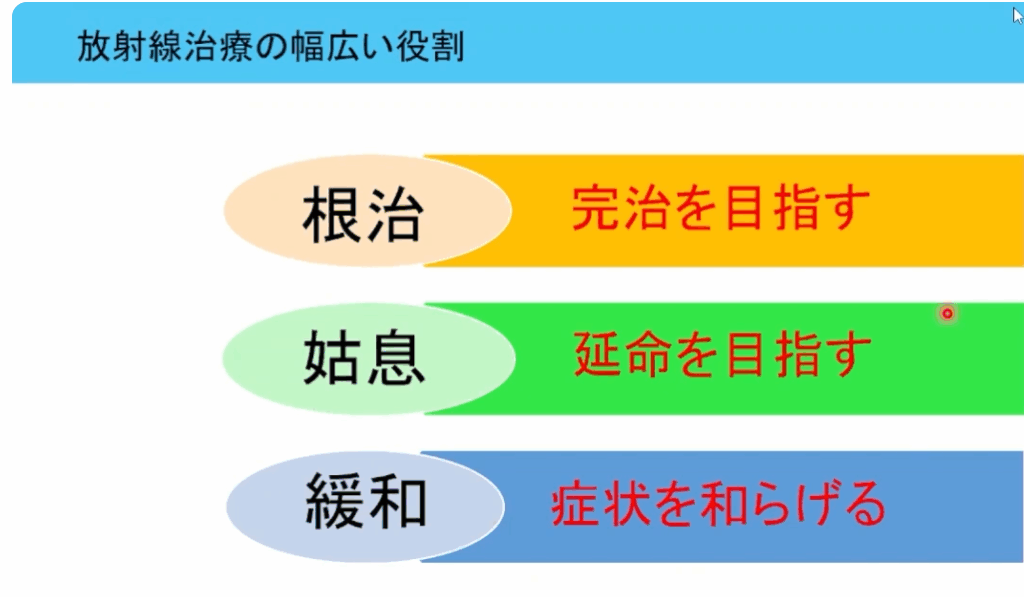

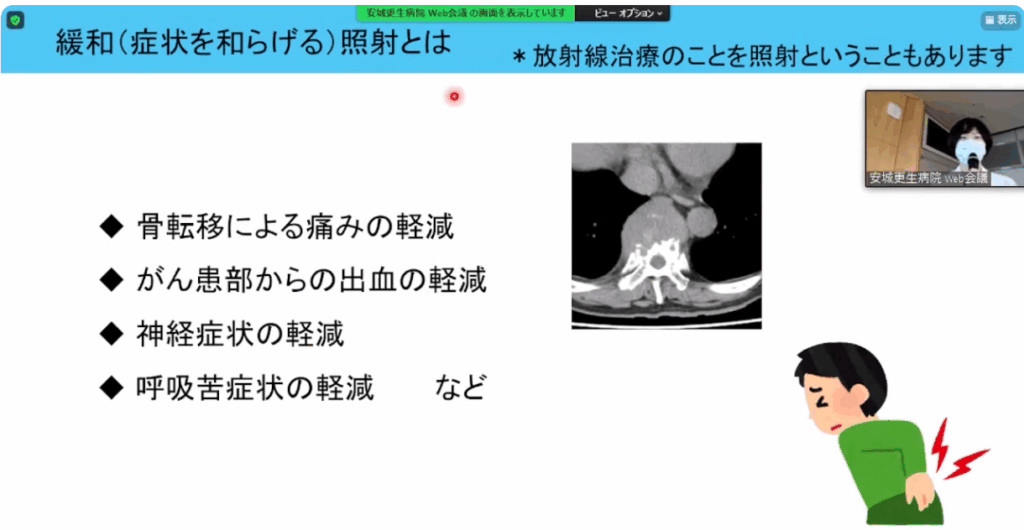

■放射線治療

・緩和照射

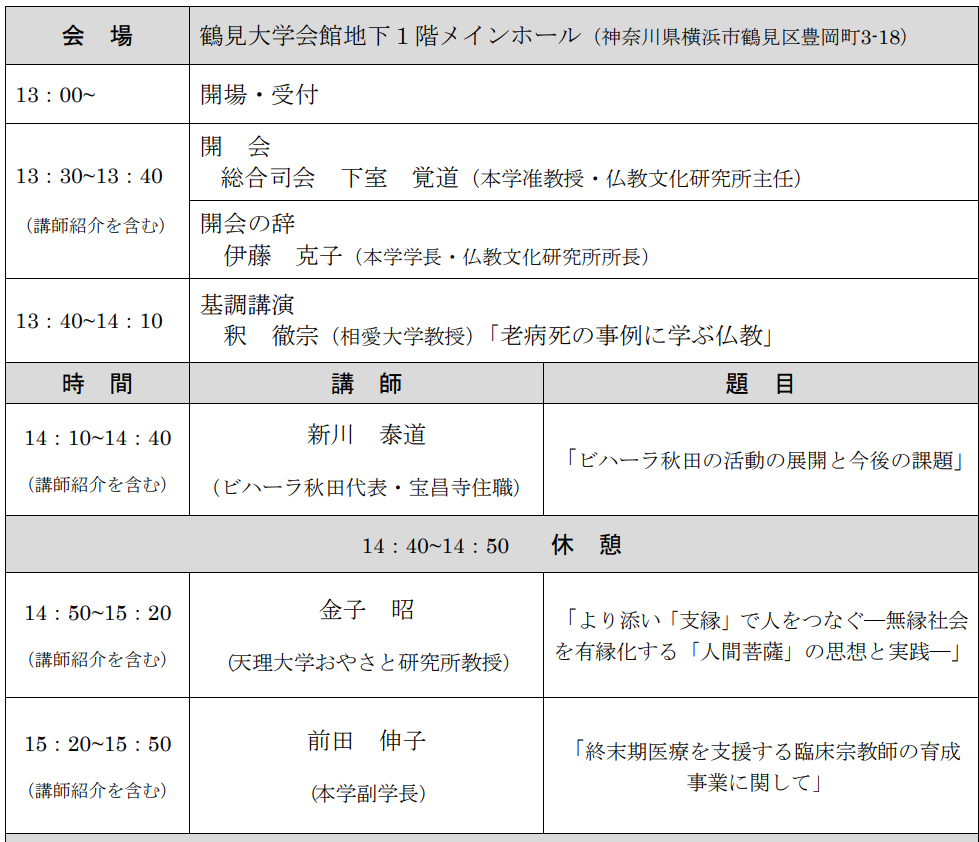

■心の安らぎを求めて―仏教者の社会参加―

平成 26 年度鶴見大学仏教文化研究所公開シンポジウム

総持学園創立九十周年・仏教文化研究所設立二十周年記念

講演資料集

鶴見大学仏教文化研究所・先制医療研究センター 共催

出典:https://ribc.tsurumi-u.ac.jp/img/sympo/bukkensymp2014_2.pdf

■老病死の事例に学ぶ仏教■

釈 徹宗(相愛大学教授)

■自分自身が住職をつとめる寺院の裏で、認知症高齢者のグループホームを NPO で運営しています。

もともと社会福祉が専門というわけではなく、高齢者問題に関心があったわけでもありません。いくつ

かのご縁でこれまでやってきました。

いつの間にか関わることになった、というような志の低い私ではありますが、それでも活動を通じて

多くのことに気づかされます。

時には「ああ、そうか。仏教はこれを説いていたのか」と実感することもあります。いくつかの事例をご紹介しながら、その部分についてお話ができればと考えております。

※グループホーム:

「同じ障害をもった人が集まって共同生活」「生活単位が小さい」

「スポット型よりも長時間のケア」「在宅と施設の隙間をうめる」

「立ち上げや運営にコストがかからない」「生活感がある」

「同じ顔ぶれでケア。小規模ならでは。その土地・地域の匂い」

【私の気づき】

①あらためて「三毒」を考える。あらためて「自分の枠組み」を考える。

②なかなか壊れない「自分」。

③我が身をまかせる覚悟を養う。

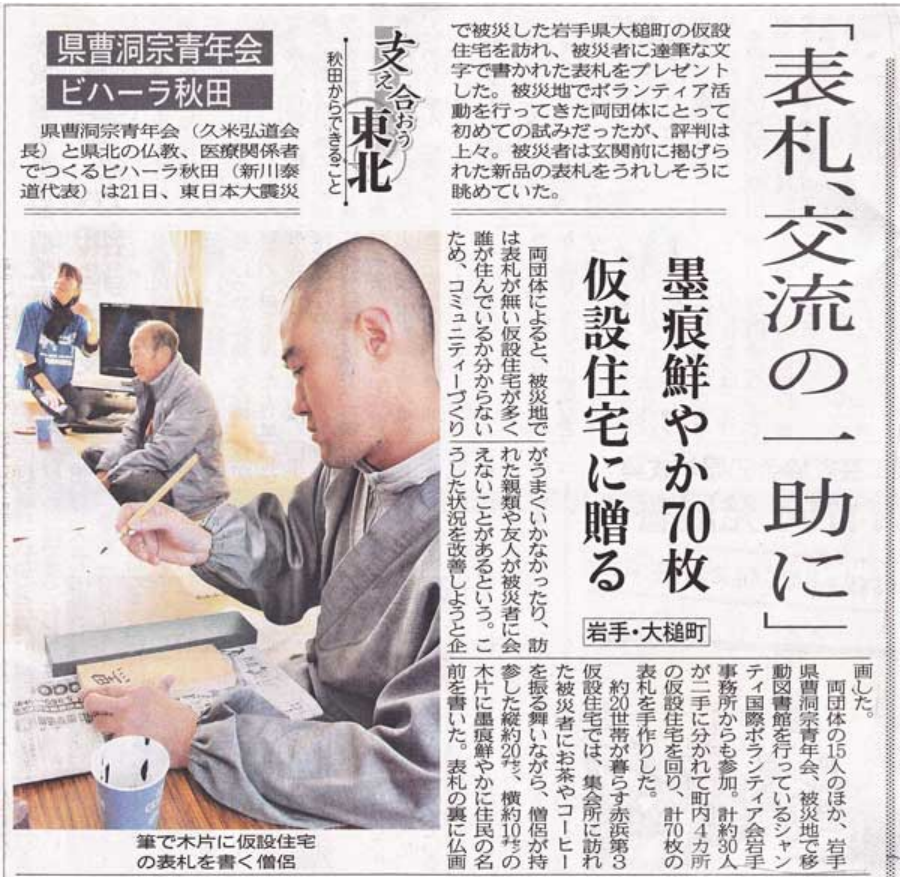

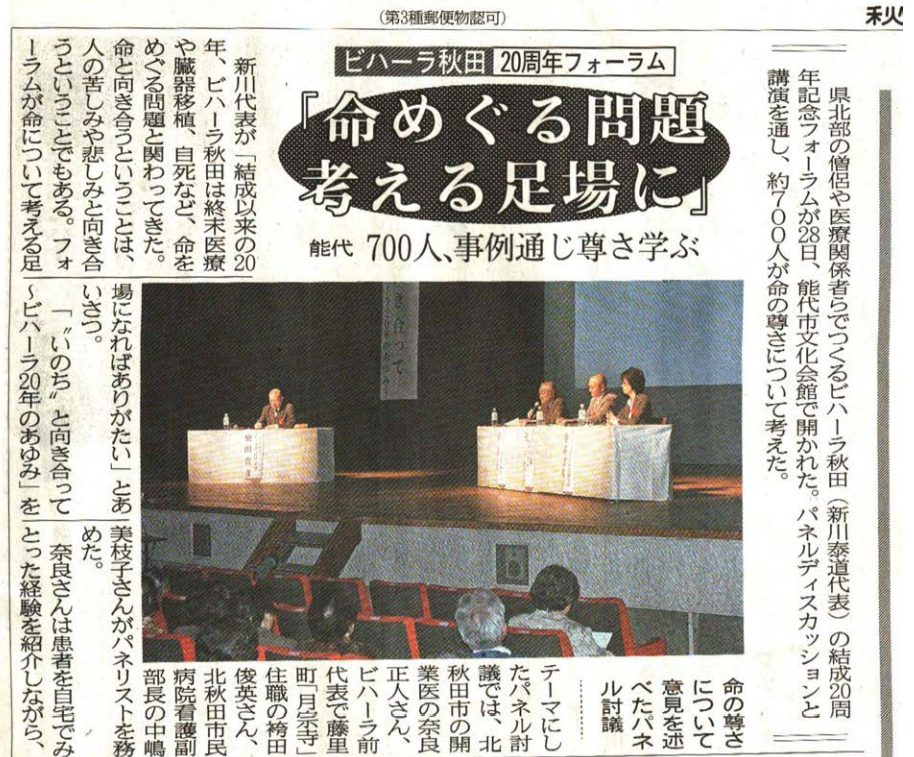

■ビハーラ秋田の活動の展開と今後の課題■

新川泰道(ビハーラ秋田代表・宝昌寺住職)

■ビハーラ(Vihara)とは

サンスクリット語で「安らぎ、息抜き、休養」の意、転じて「寺院」を指す。

「ビハーラ秋田」は平成4年に結成、終末期医療を中心に現実的な“いのち”の問題について仏教を背景に考え、実践しようとの趣旨で活動を継続中。

会員は超宗派の僧侶、医療・福祉関係者、それらに関心のある一般の方々で構成されている。

■活動の内容と展開

結成当初は「ビハーラセミナー」と称しての学習会が中心で、終末期医療への理解と参究、また関連

するテーマとして高齢者介護、自殺(秋田県は 20 年以上「自殺率全国一」を記録)、脳死・臓器移植、

グリーフケア等について、医療・福祉関係者、大学教授など学識経験者、またがんや臓器移植経験者な

どを招いて行う。

その後、高齢者施設や緩和ケア病棟での慰問活動、被災地支援バザー(阪神淡路大震災など)、また

被災地での現地活動などの実践にも関わるようになる。

それらと平行して、活動の背景となる仏教の思想、特に「生老病死」について仏教ではいかにとらえ

るのかを平時から敷衍することがビハーラ活動には重要ではないかという観点から、公民館や喫茶店な

どを会場とした仏教講座も開催する。

今年から「がん患者と家族のサロン」を実施、病院外での終末期医療との接点を探り、家族の情報交

換や息抜きの場の提供を心がけている。

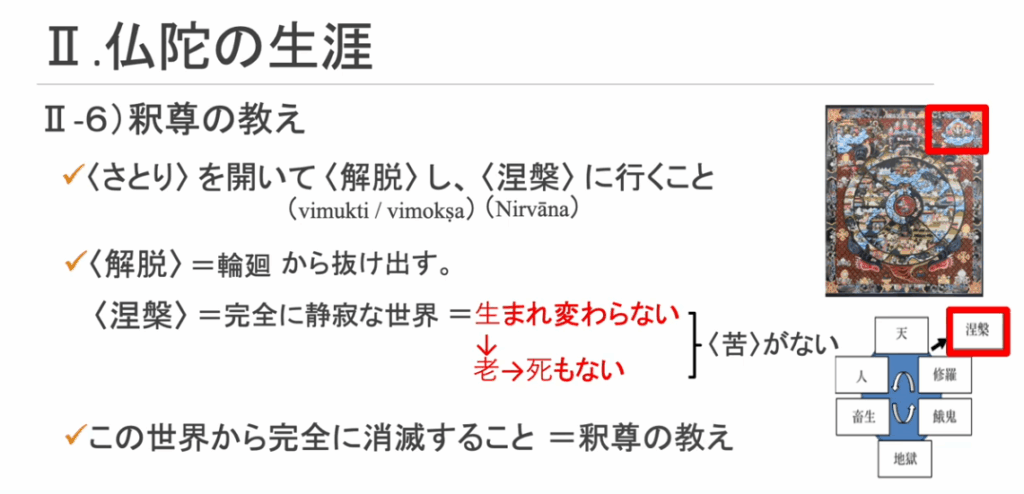

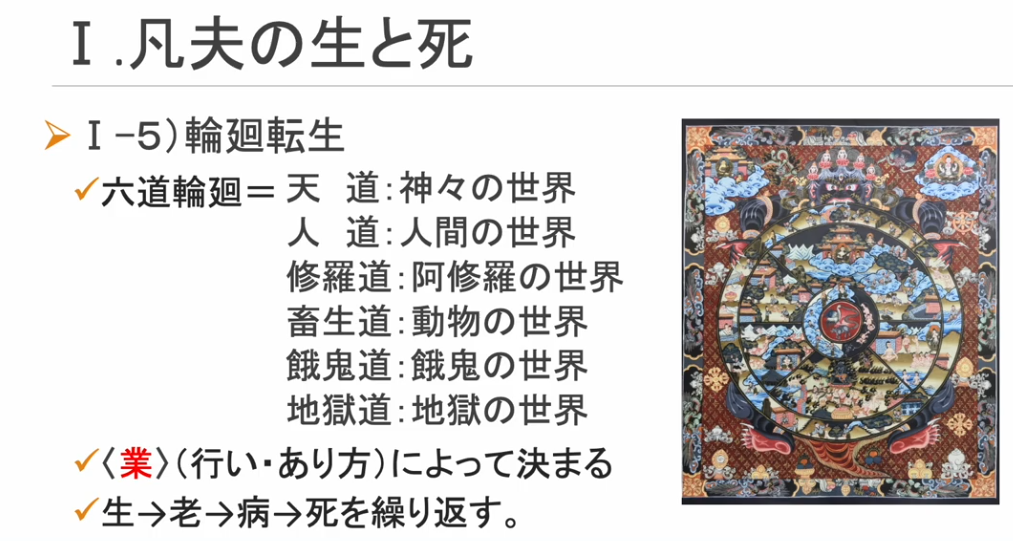

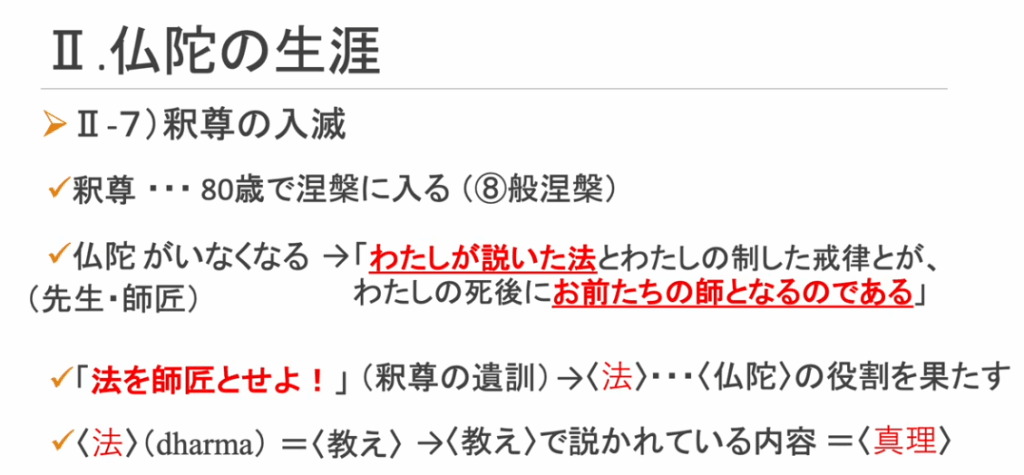

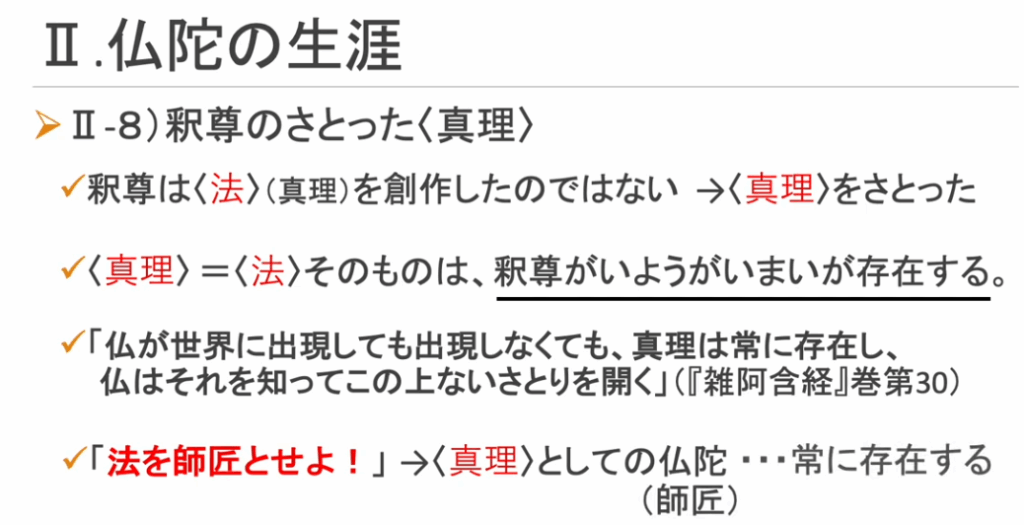

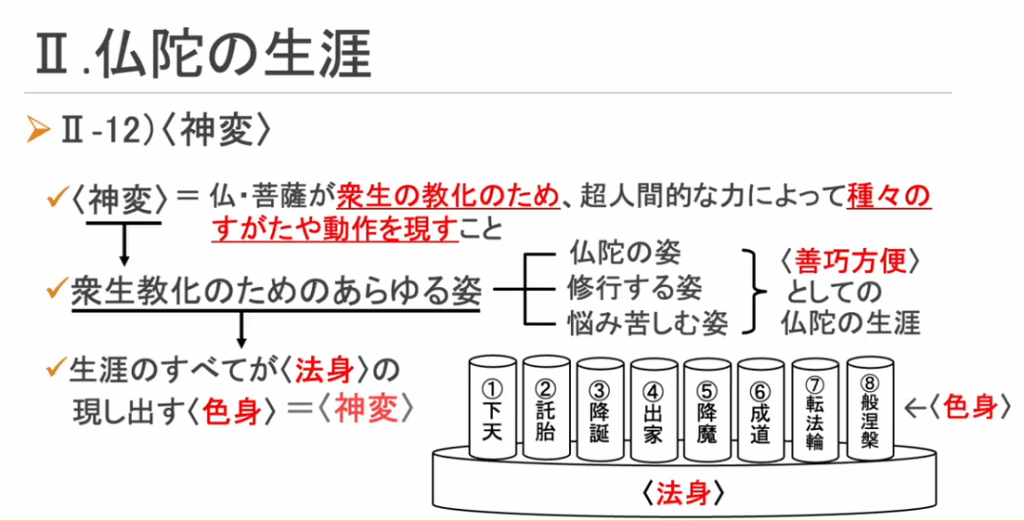

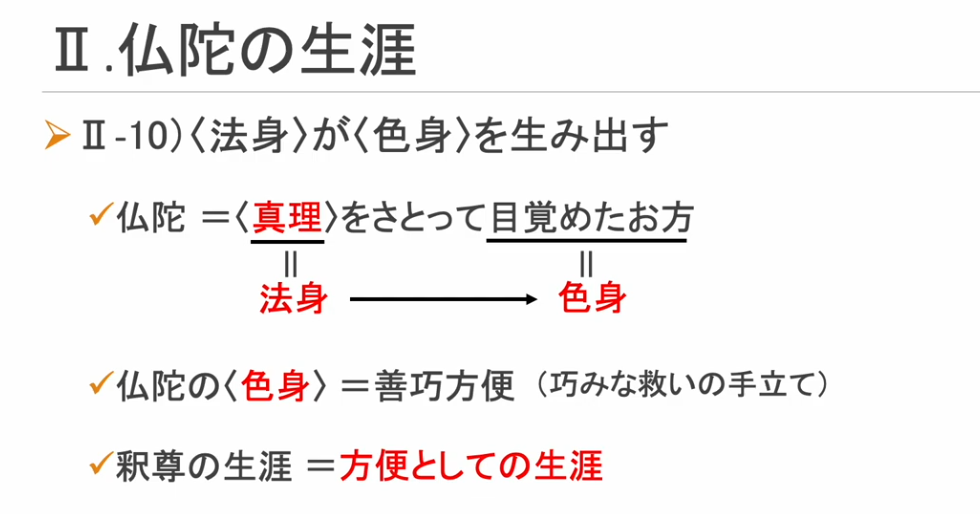

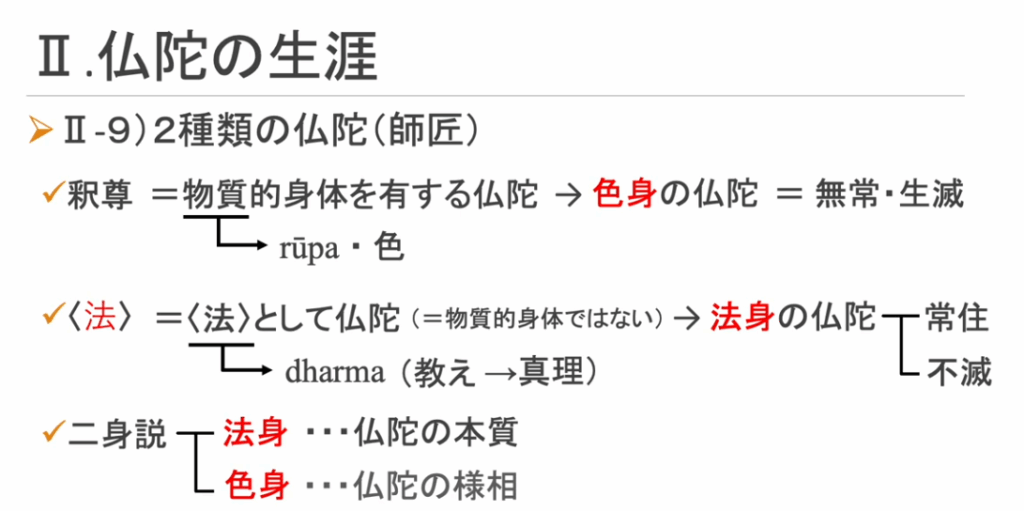

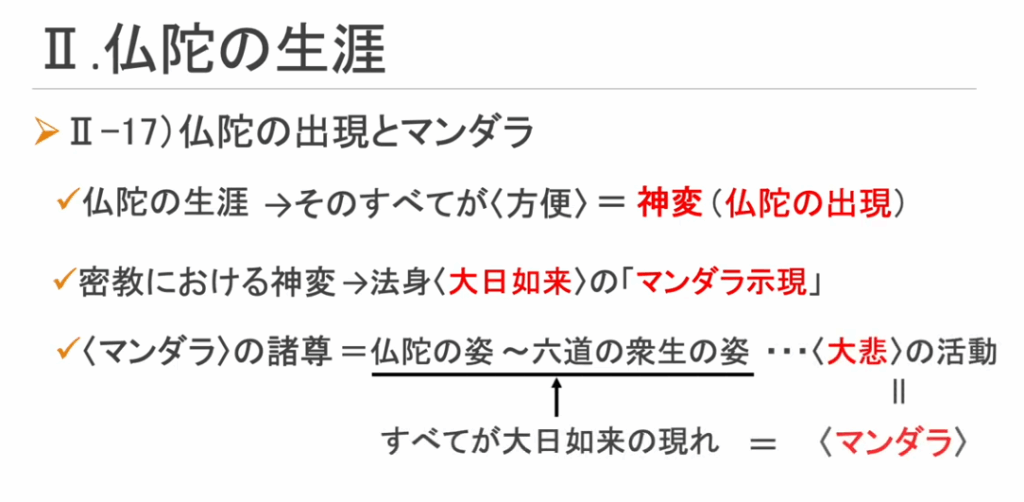

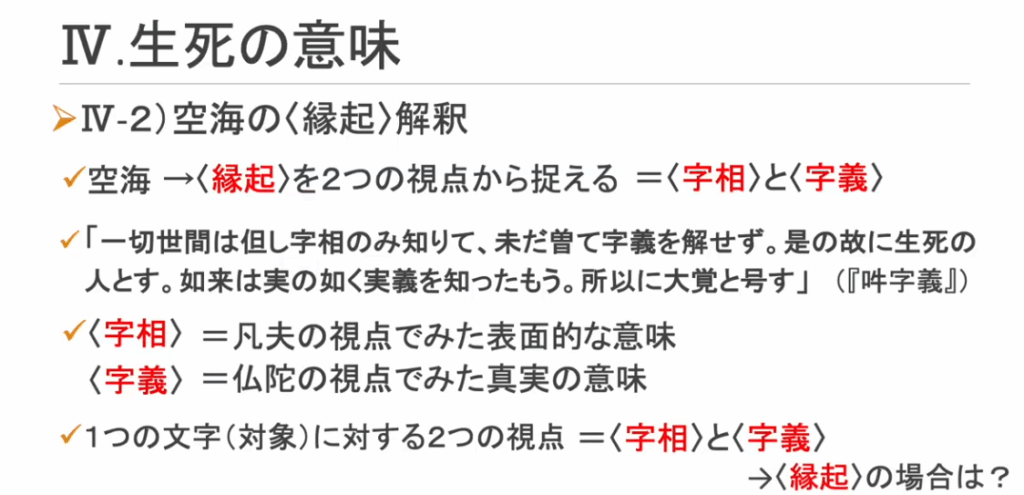

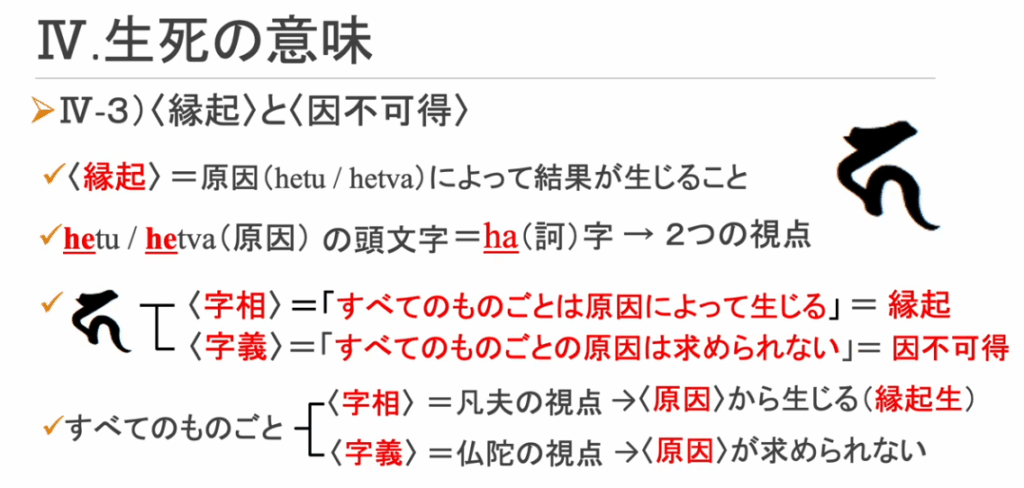

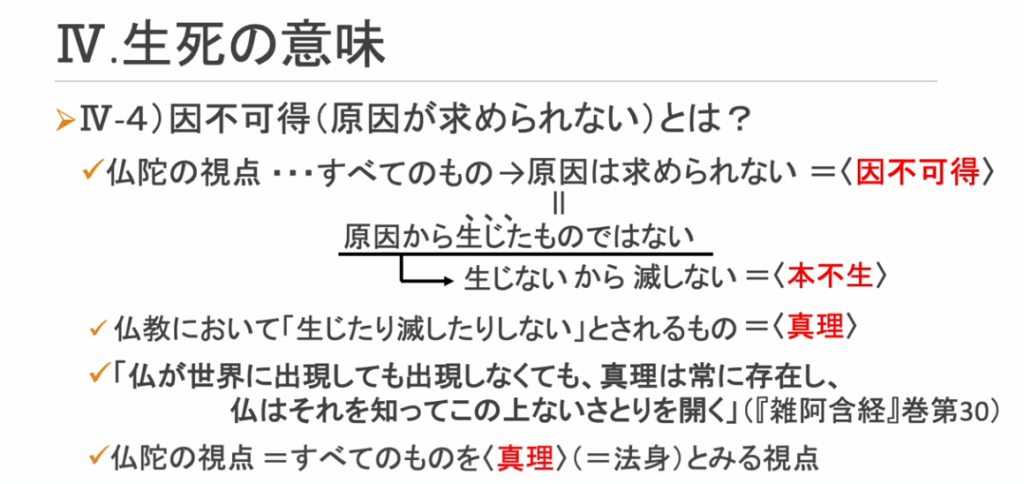

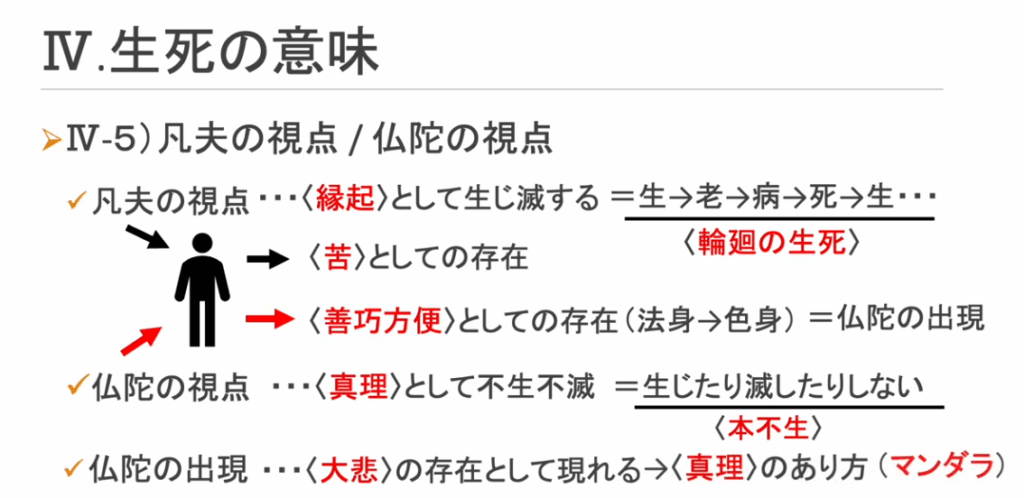

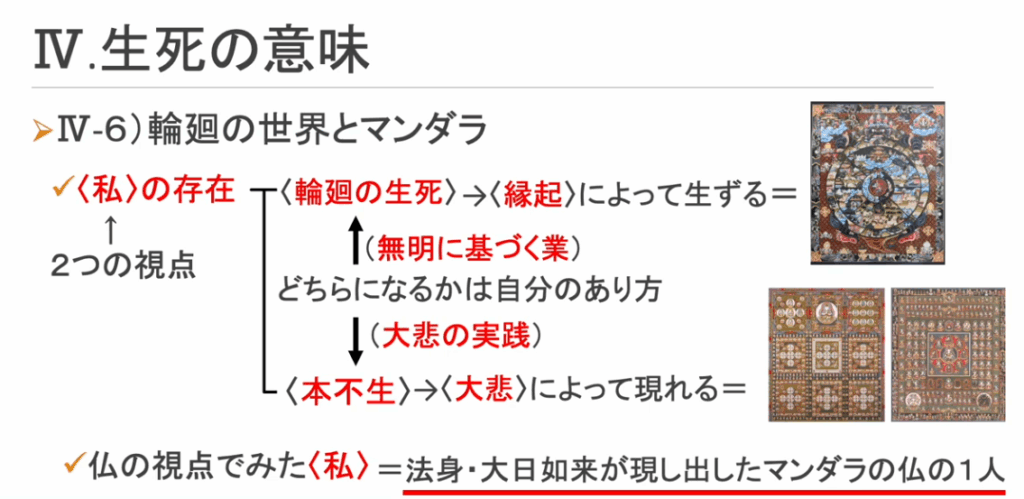

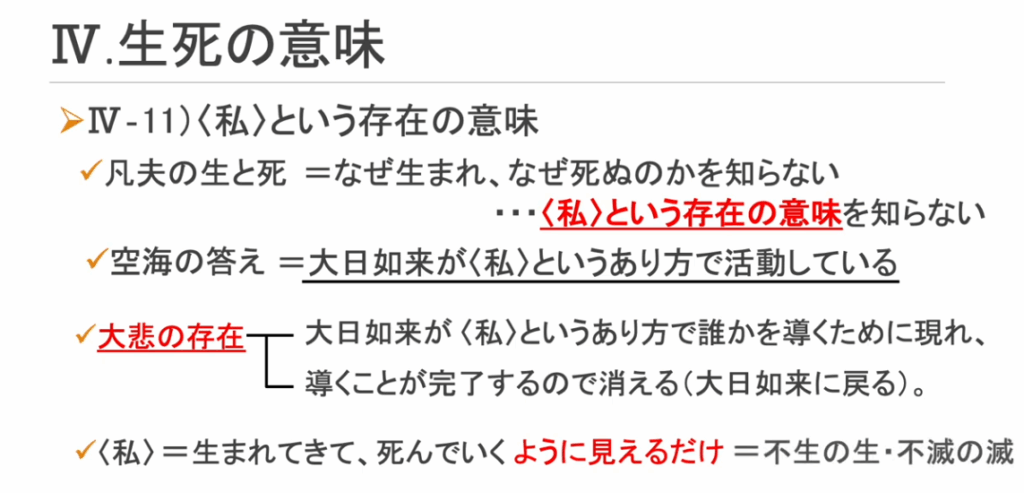

<参考情報:空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)より一部抜粋>

■解脱⇒涅槃

・六道輪廻のサイクルの外(涅槃)

⇒右図の赤字枠

■法(ダルマ)=<教え>から

・後世は

⇒<教え>で説かれている内容(真理)に拡大解釈されるようになった

■東日本大震災での活動

発生直後の3月から岩手県沿岸部への救援物資搬送、足湯サービス、がれき撤去、避難所や仮設住宅

での「サロン」開催、各種激励イベントや相談会の開催、追悼行事への参加などを行う。また福島の子

供達を招いての保養プログラムを白神山地で開催、関連して原発事故による避難者の現状に関する学習

会も実施。上記の活動に際して、チャリティTシャツを企画販売(約5千枚)、収益を仮設住宅の備品

や震災遺児の奨学金、移動図書館活動への支援などに充てる。

現在、被災地での保健師を題材としたドキュメンタリー映画の上映会を岩手県大槌町で計画中、これ

からの住民の“支え合い”をいかにすべきかを考える機会としたい。

被災地は高齢化・過疎化が進み、追い打ちをかけるように震災を経験、今後は医療や福祉に過度な期

待はできない中、住民が心身の健康を保つための仕組み作りが問われている。

被災地支援を通して私達も共に学ぶべき課題であり、今後も継続的な関わりが重要と考えている。

■今後の課題

当会の結成当初、セミナーで「医師と間近で相談できる」機会は希有であった。近年は医師会や大病

院が主催する講座や学習会が増加、当会ならではのセミナー企画に苦心している。

「僧衣で病院に」、今なお社会のコンセンサスを得られていない点にはもどかしさを禁じ得ないもの

の、病院や高齢者施設には宗教的ニーズが確実に存在する。それらを可能な限り受け止めつつ今後の活

動の指針にしたい。

■より添い「支縁」で人をつなぐ■

―無縁社会を有縁化する「人間菩薩」の思想と実践―

金子 昭(天理大学おやさと研究所教授)

「支縁」とは、文字通り縁を支えるということです。私たちは、家族の縁、友人の縁、学校の縁、職

場の縁、地域社会の縁など、さまざまな縁に支えられて生きています。そうした縁を自覚したとき、私

たち自身もまた縁を支える存在なのだとあらためて気が付かされます。そもそも人間社会とは、お互い

に縁を支え合って成り立つものなのです。

私たちの周囲では、さまざまな生きづらさの問題が起っています。家庭内暴力、依存症、虐待、いじ

め、不登校、引きこもり、貧困の連鎖、単身者の高齢化、老老介護、孤独死、自死などなど、枚挙にい

とまがありません。

多くの場合、これらの問題は、当事者またはその家族の社会的孤立のために、一般には見えにくくなっています。

それは、何らかの理由で人間関係が断ち切られて、人々がいつのまにかお互いに「無縁化」してしまっているからです。無縁社会と呼ばれるものの正体も、実はそこにあります。

大切なのは、断ち切れた縁を新たにつなぎ直すことです。

そのつなぎの縁(結縁)を宗教者(仏教者)がどう提供できるか。

そのために、より添い「支縁」の活動があります。より添い「支縁」、それは息の長い伴走型支援でもあります。

宗教的な意味での「支縁」が目指すのは、そうしたたすけ合いの活動を通じて、だれもが神仏の縁で結ばれた尊い存在だということに気付かせていくことにあります。

この世に生きているかぎり、どんな人でも自分のいのちを通じて神仏の縁につながっています。人の

縁のもう一つ向こうに見えてくるのが、この大きなご縁の存在です。

宗教者(仏教者)の目指す「支縁」は、生活面での「救援」という形を取りますが、それは同時に神仏とのつながりを通じての心魂の「救済」をも志向しているものなのです。

ここで注目したいのは、世界最大の仏教 NGO・台湾の仏教慈済基金会(慈済会)の社会参加の思想

です。

慈済会では社会参加を行う際の基本理念として、「無縁大慈、同体大悲」という表現を用います。

無縁大慈とは、無縁の者にも大きな慈しみをかける大きな愛のことであり、

同体大悲とは、同じ体であればどこが痛んでも自分の痛みとして感じるように、衆生の苦しみを自分の苦しみとして受け取るという意味です。

そこには、無縁社会を有縁化する思想があり、

またそのような働きを行う者を「人間菩薩」と言います。

そして、人間はみな仏性を持つがゆえに、だれもが「人間菩薩」なのです。

いわゆる職業的宗教者(仏教者)だけが宗教者(仏教者)ではありません。

だれもが「人間菩薩」として慈悲喜捨の実践を行えば、この世を織りなす縁の姿を善が循環するありように変えていくことができるのです。

無縁社会が解消され、良き縁へと人々を結んでいく結縁社会への道筋も、この善の循環の中に垣間見ることができます。

本講演では、主に慈済会の社会参加の思想と実践を紹介しながら、より添い「支援」で人をつなぐ宗

教的(仏教的)実践について考えるところを述べてみたいと思います。

■終末期医療を支援する臨床宗教師の育成事業■

前田 伸子(鶴見大学・同短期大学部 副学長)

佐藤 慶太(先制医療研究センター 主任)

3年前、東北地方を襲った未曾有の大震災のあと、近隣の寺社が避難所となっただけでなく、宗教家

個人や教団が被災者の方々の心の支えなどで大きな役割を果たし、宗教の社会的貢献が注目を集めた。

遡ること 19 年前の阪神大震災でも、宗教家による宗派を超えたボランティア活動が震災後、直ちに開始

され、現在も継続され、被災者の方々の精神的支柱になっている。

一方、終末期医療において尊厳死を認知・遂行するための法制化の動きが急速に進んでいる。

仮に法制化が実現した場合、尊厳死の選択は患者の意思に基づくものの、医療者からの積極的な意思確認のアプローチによって実施されることは容易に予想される。

しかし、現状は終末期医療を提供する施設等の整備が進んでいないだけでなく、

体制の不備以上に深刻な問題として、

死を受容する患者への精神的な支えや残された家族に対するケアに誰がどのように関わるかが検討されていない。

公益財団法人日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団が、2011 年に全国の一般人を対象に行ったアンケ

ート調査にある「死に直面したときに、宗教は心の支えになるか」とする問いに対し、約 54.8%が「支

えになる」と回答している。

これを 2008 年の同調査と比較すると、約 15%も増加しており、

同財団は「これまで宗教に無関心だった人たちでも、死に直面した時の宗教の役割を肯定する人が増加している」と分析している。

このような状況の中で、大学等の教育研究機関が宗教学的観点から新たな試みに取り組み、

東北大学では、終末期医療の現場でスピリチュアルケアを担う日本版のチャプレン(臨床宗教師)の養成を目的とした実践宗教学寄附講座を設置し、精力的に活動を行っている。

この取り組みは、終末期医療の現場において、医療者と協働して活動する臨床宗教師の養成に的を絞って系統的に実施するものである。

本学でも仏教系教育研究機関であること、医療系の学部があることの特長を活かし、

總持寺と連携し、曹洞宗修行僧等を対象とした『終末期医療を支援する臨床宗教師等の育成事業』を開始することとなった。

本事業は「終末期医療を支援する」ことを最終ゴールとしているが、宗教者と医療者が一体となっ

て、相談者に寄り添い、悩みを傾聴することを最重要の目標としている。

今年度は「ひと」を知り、その心に寄り添うための基礎的なコミュニケーション能力について、演習を中心に学び、傾聴に必要となる知識、技能と態度の修得を目指す。

本シンポジウムでは5月22日に始まったばかりの研修の様子をご紹介したい。

鶴見大学仏教文化研究所・先制医療研究センター 共催

平成 26 年度公開シンポジウム講演資料集

「心の安らぎを求めて―仏教者の社会参加―」

発 行 日 2014 年 6 月 14 日

編集・発行 鶴見大学仏教文化研究所

〒230-8501 神奈川県横浜市鶴見区鶴見 2-1-3

E-mail: bukken@tsurumi-u.ac.jp