■「龍樹菩薩の生涯とその教え」より転記

出典:2022年7月14日 2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の11回目

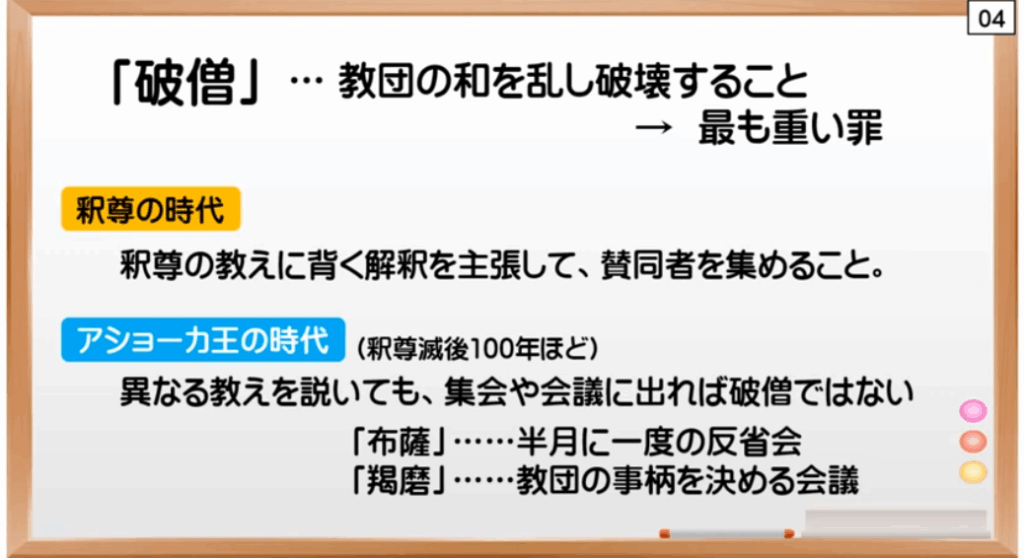

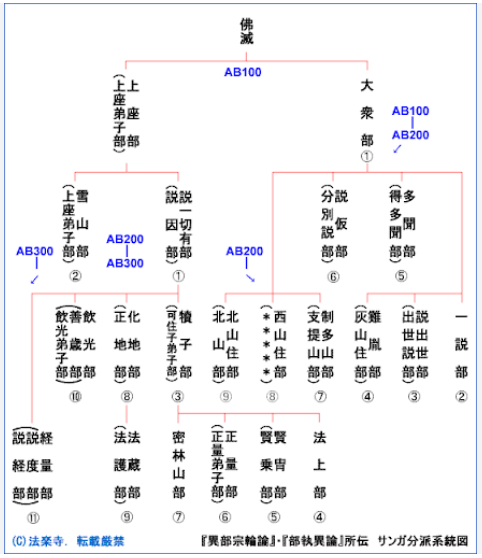

■仏教が柔軟(大乗仏教が生まれる土壌)になった要因

・破僧の定義を再定義した

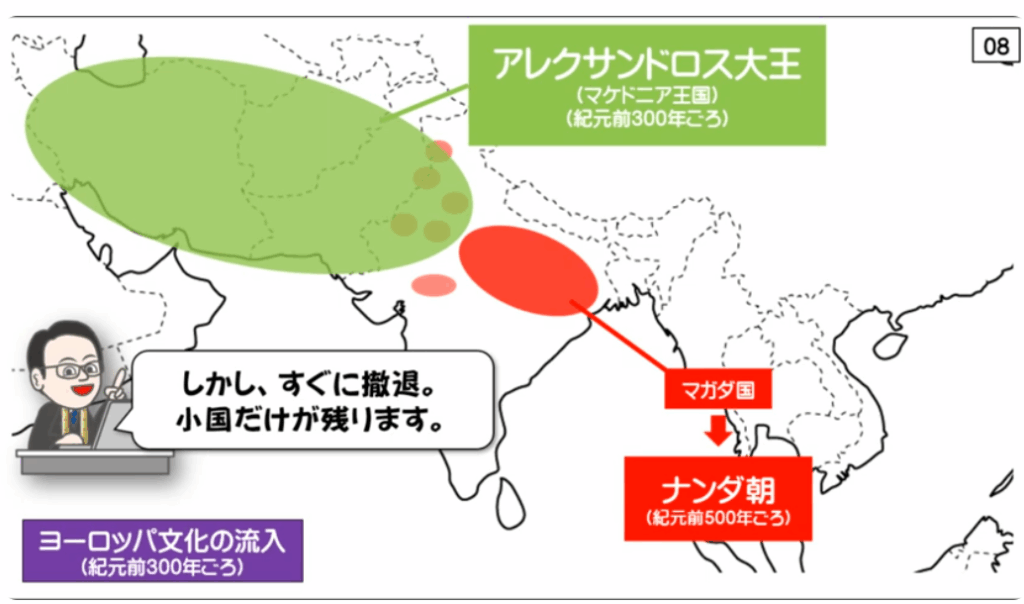

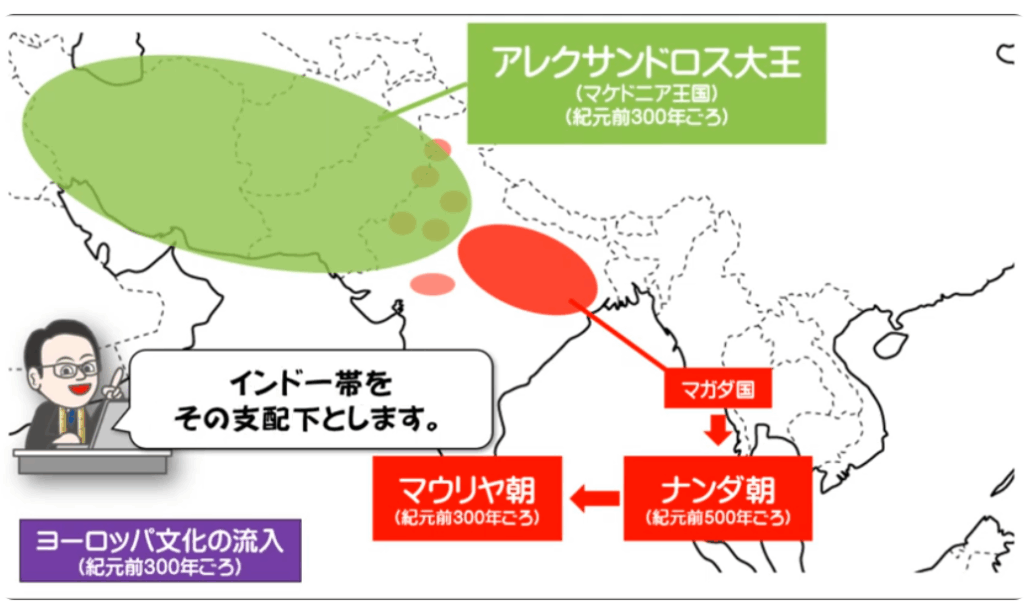

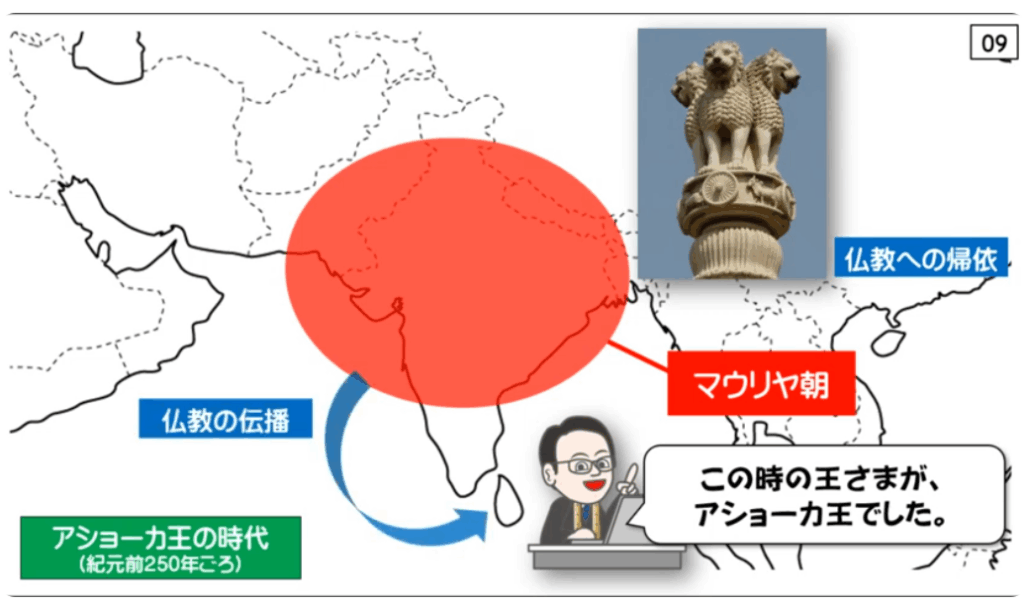

⇒アショーカ王の時代(紀元前304年~紀元前232年)

⇒異なる教えを説いても、集会や会議に出れば破僧ではない

■八千頌(はちせんじゅ)般若経(紀元前後~50年)

・キーワード

⇒物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

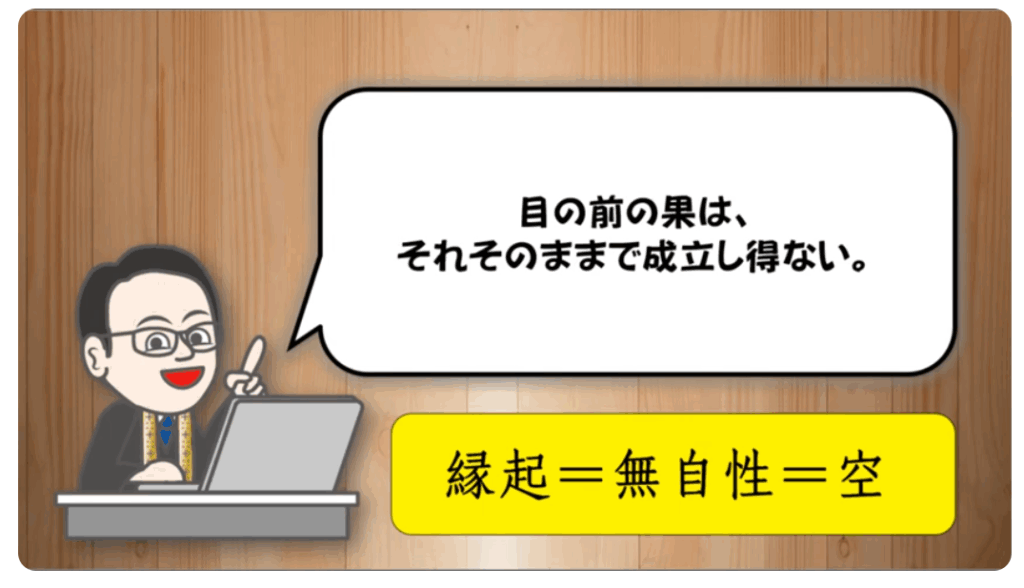

⇒無自性=空

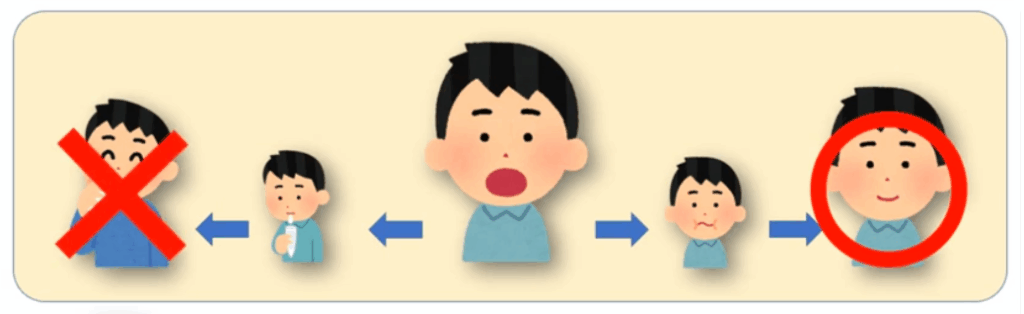

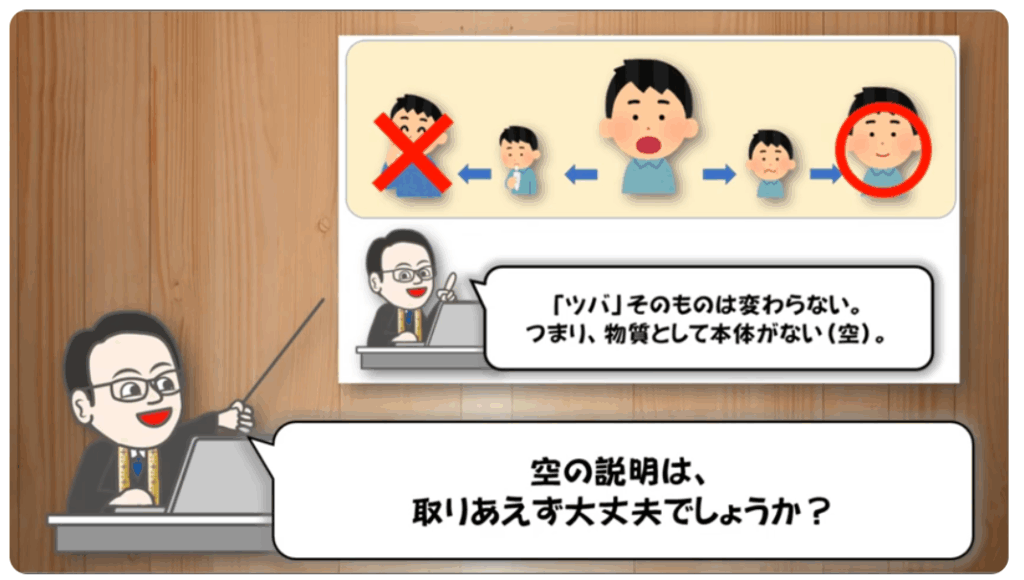

■『空』を例える

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)は妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■『空」の教え

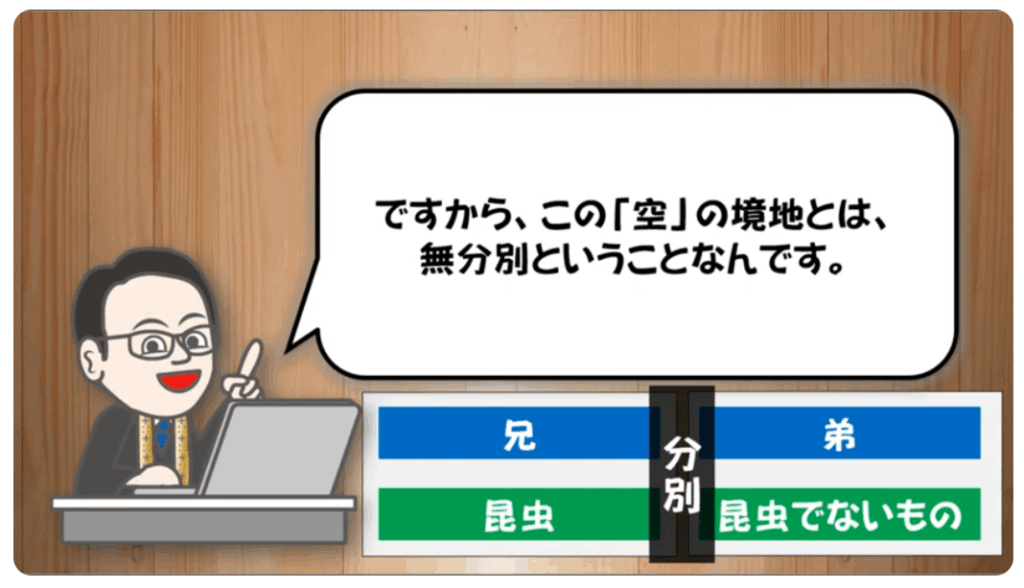

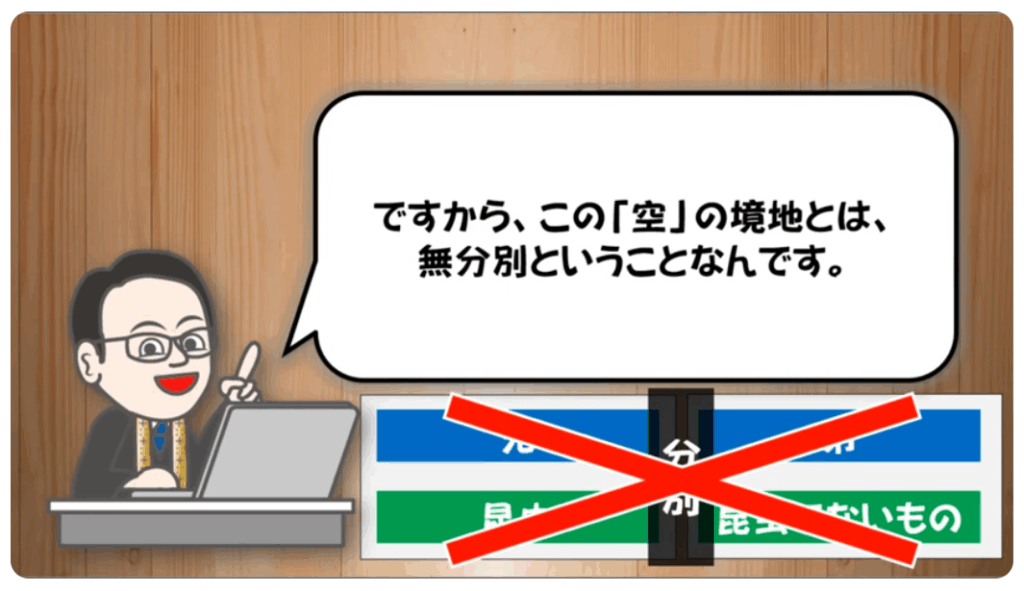

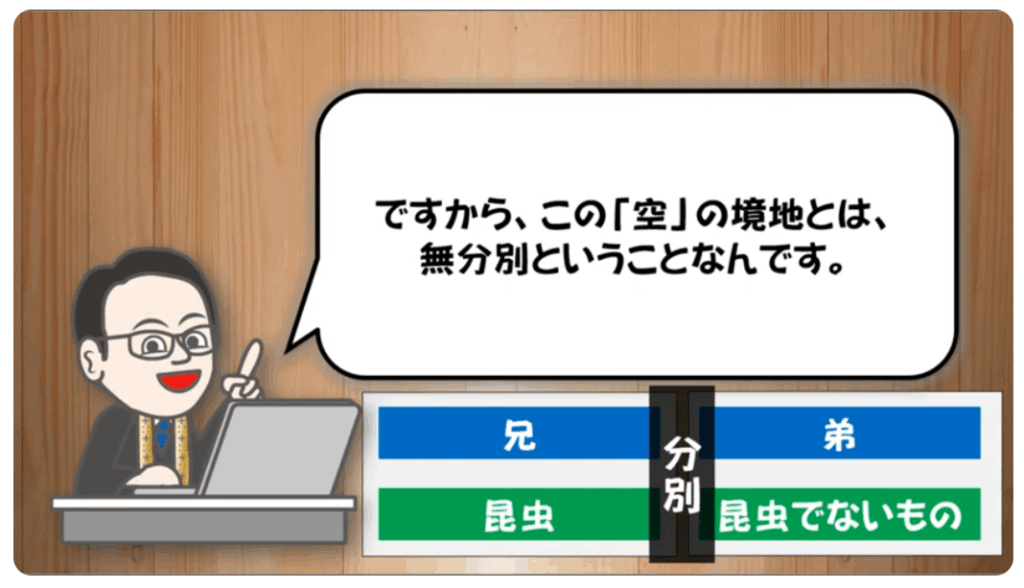

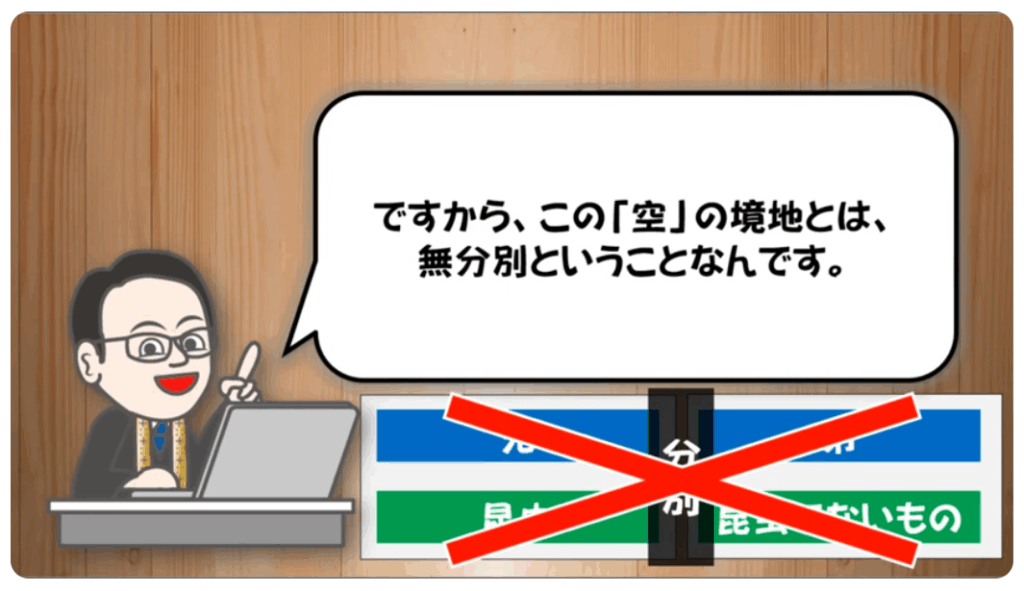

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

■苦しみの原因(要因)

・分別(認識)にある

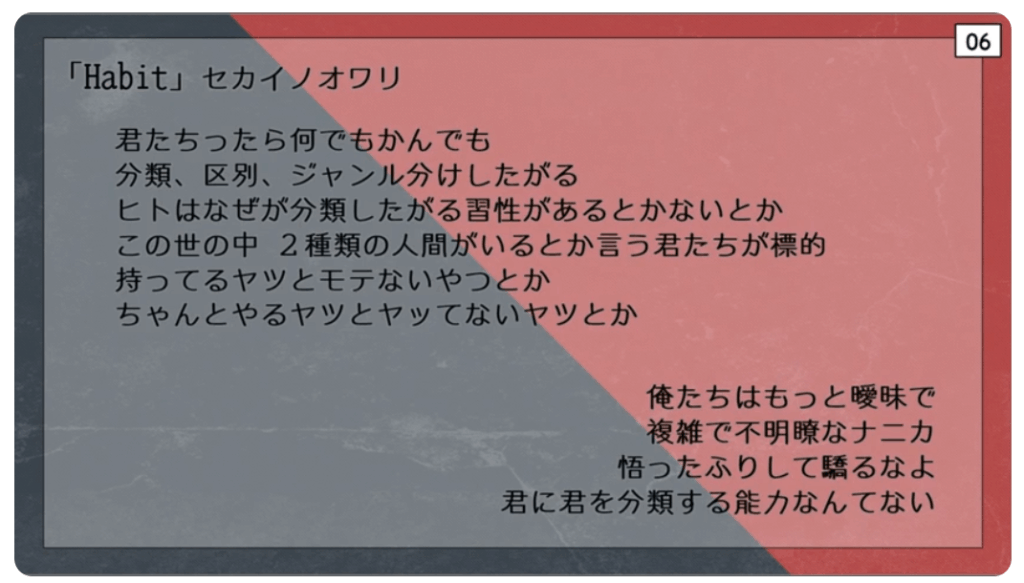

・『空』に通じる詩

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

・龍樹が生まれる前の仏教界においての『空の教え』について

・上座部仏教界からの批判(=空の教え)

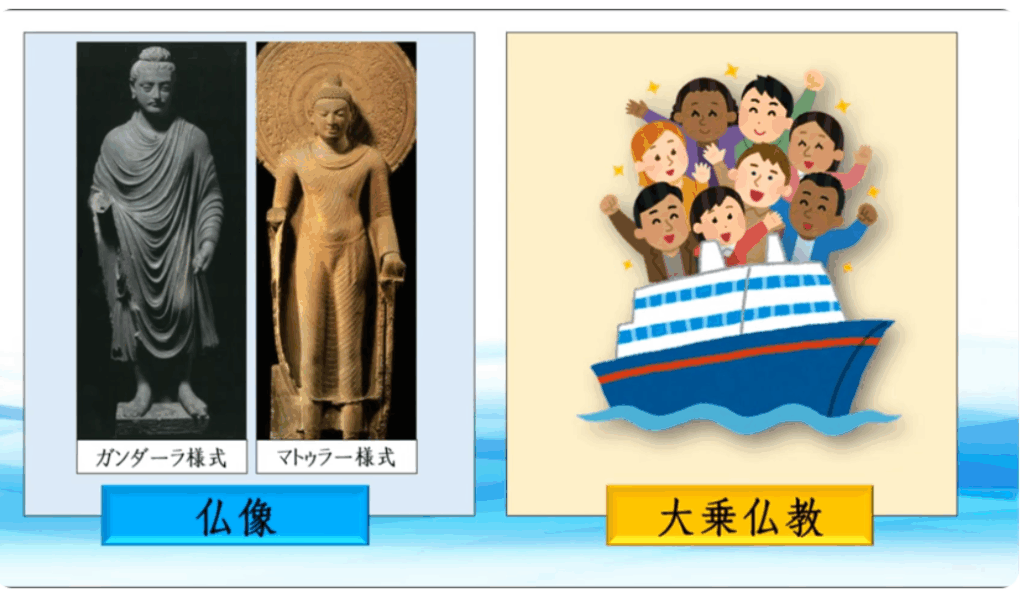

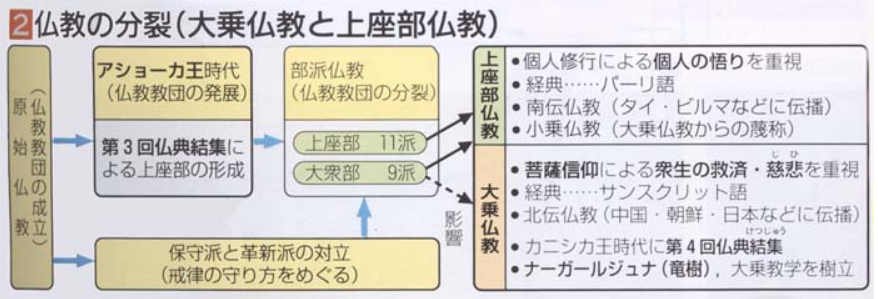

【上座部仏教のアウトライン】

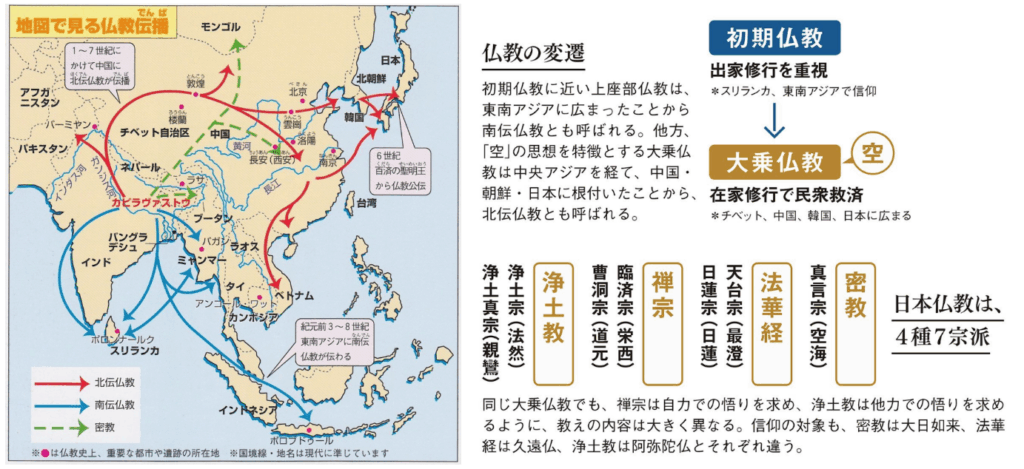

上座部仏教は個人の修行と戒律の遵守を重視

- 目的: 個人の悟りを目指す(自利行)。

- 修行方法:戒律を厳格に守る。

- 広がり:スリランカや東南アジア(南伝仏教)

<参考情報>

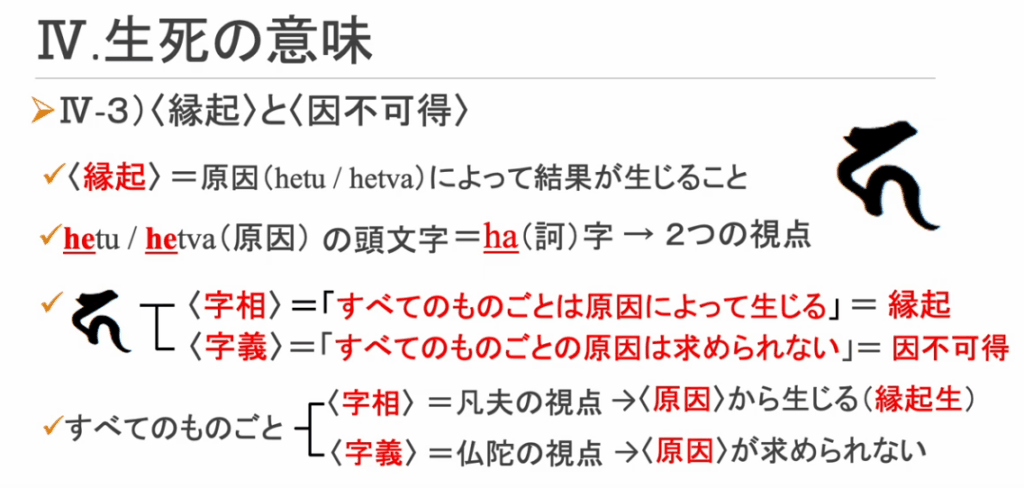

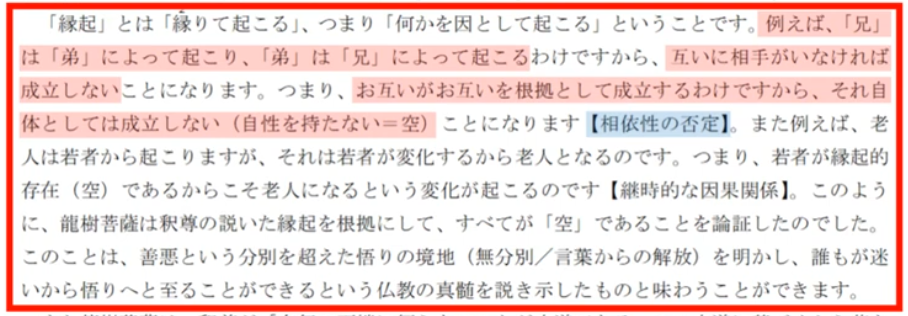

『般若経』の空の思想というのは、当時から誤解を招きやすいという面がありました。『中論』の作者である龍樹(ナーガールジュナ)の果たした一つの役割は、その誤解を正そうと努めたことにあります。もう一つは、この空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張したことです。それではどうして縁起を空と言い換えなければならなかったのかということですが、これには思想史的な文脈があります。

ナーガールジュナに言わせれば、物事の本質はむしろ働きや作用にあります。

壺を例にとると、「その中に水やミルクを盛るという働きをもつもの」を「壺」と言います。「人」と言おうと「アートマン」と言おうと、それは仮の表現としては何の問題もない。ただしあくまで仮の表現であって、実際にわれわれにとってあるのは意識だったり苦楽の感覚や意思だったり、対象のイメージや身体だったり、お互いの因果関係を通して変わりうるようなものである。

いかなるレベルであれ、実体的な固有の本質を認めることは変化を妨げることになる。変化を妨げるような考えは現実に照らして当たっていない、これがナーガールジュナの理解するところでした。

ナーガールジュナによれば、あるものがあるものによって生じるとき、依られるものと依るものは別とも同じとも言えないとされます。これは現代人にも分かりやすいですね。例えば氷が溶けて水になった場合、氷と水は様態が違っていますが、本質的には同じとも別とも言えません。

ナーガールジュナはこのような広い意味での縁起解釈に立ちます。

この考え方に立つことで初めて全てのものが変化しうるし、変化することが可能だからこそ、われわれは堕落することもできれば仏にもなると、こういう両方の可能性が開かれています。

この意味で、空が妥当するものには全てが妥当すると述べています。

次に「空」が意味するところですが、

ナーガールジュナにとって「空」というのは、縁起にほかなりません。言葉が違えば言葉の持っている概念も違って当然ですが、縁起、すなわち縁って生ずるということは、つまりは固有の本質を欠いているということです。固有の本質を欠くことを自性空と言いますが、「空」というのはもともと何かが何かを欠いているという意味です。

ですから空が縁起だというのは、実は固有の本質(自性)に対するナーガールジュナの定義に関係します。

固有の本質とは何かというと、『中論』第十五章の第二偈に「他のものに依ることなく作られないもの」という定義があります。これは西洋哲学でいう実体の概念に近い意味づけです。そういう固有の本質(自性)を欠くものは縁起すると言っています。

われわれは食事をしたり飲み物を飲んだりして生きていますが、そうすると人は常に新陳代謝しながら生きているという点では一瞬たりとも同じ状態であることはありません。一方でまた、微妙に変化しながらも法律的にも、また自分の意識の上でもアイデンティティを保っています。

そういうことを批判しているのではなくて、不変の変わらざる本質が自分の中にあるというふうに考えた途端に人はそこで止まってしまう、と言うのです。

ですからむしろ空であるときに、すべての人や事物は縁起し、他の人や事物と因果関係をもちながら変化し、全てが妥当する。これが「空」の意味であり、空であるときのすべてのものの有用性であります。

先ほど空というのは、固有の本質を欠いていることというだけでは半分の理解だと言いました。

固有の本質を欠くがゆえに他の働きと関係しあいながら働く、というのがもう半分です。

例えば、水を飲みたいときに氷を持ってこられても困ります。温度を上げて溶かしてもらわなくてはいけません。暖めるというきっかけを与えて溶かすことで水になります。水ではアイスコーヒーしか飲めませんから、ホットコーヒーにするときにはホットウォーター(温水)にしなくてはいけません。

日本語だとお湯という言葉がありますが、人間にとっての働きが異なるものに、人は別の名前を与えます。

言葉を仮りの表現として採用し、表現されるものの働きや様態が変われば、私たちはまた表現も替えます。ただし、水と氷、水とお湯の間にも連続性はあります。いずれにせよ、空であることによってこれらすべての変化は可能になり、空であればこそ作用がはたらくということです。

この縁起の思想を理解することが、仏教思想の核心を理解するうえできわめて重要です

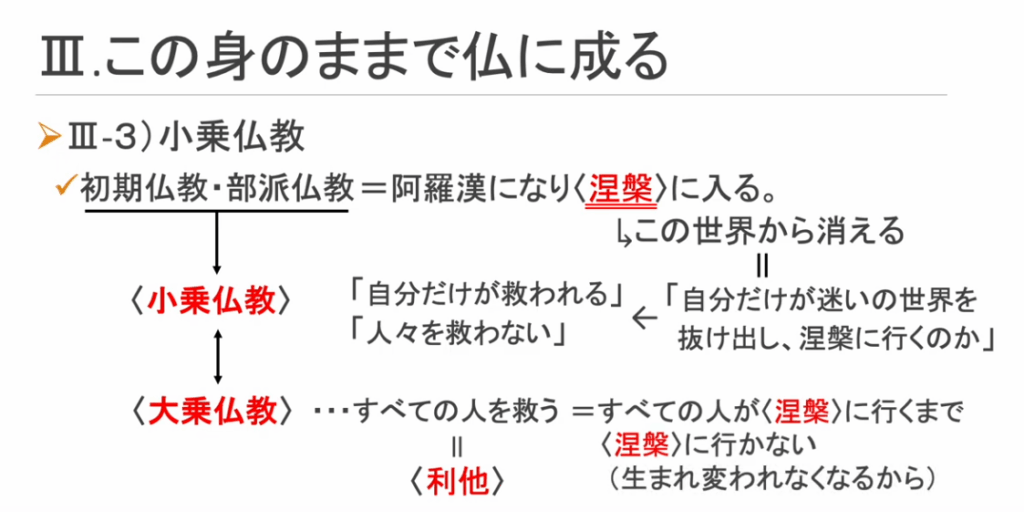

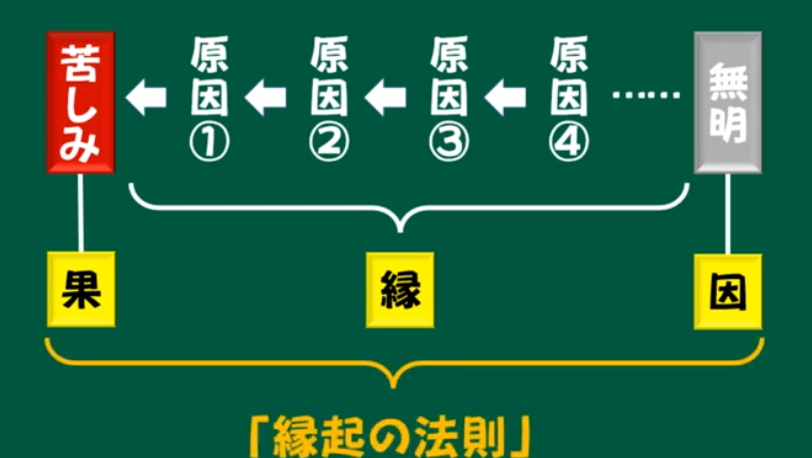

ただし、同時にまた縁起の思想が様々な解釈をもたらしたということも併せて理解する必要があります。縁起説の核心は、生存の苦悩をもたらす原因を探究してそこに煩悩を見いだし、苦悩の原因となるその煩悩を静めることによりニルヴァーナ、すなわち煩悩の炎が吹き消された静謐な境地の獲得を目指す、というところにあります。

この点は初期仏教以来変わりません。ただし大乗仏教徒たちは、輪廻を離れてそのような境地に入ろうということではなくて、今この世で生きている世界でそれがありうると理解しました。時代背景の変化も影響してか、輪廻観も大きく変わりましたが、基本線は変わらないと言えるのではないかと思います。

出典:サブタイトル/空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張(龍樹)~『縁起と空』より転記/斎藤明 国際仏教学大学院大学教授・東京大学名誉教授~

<参考情報>

「自性(じしょう)分別(ふんべつ)」とは、自ら思い込んだ固有の性質(自性)ありと別け隔てすること格差を設けることであり、それは優越感、劣等感、差別意識、偏見、他者を見下すことにつながりやすい。

したがって、他者の救済、他者への思いやり、すなわち慈悲心は希薄となろうから分別を除く必要がある。このことによって誤った営み(業と煩悩)が正され得ることになる。

空の智慧に目覚めることとは偏見、差別意識の不条理に気付くことに始まる。すなわ

輪廻において形成された思い込み(自性)→戯論→分別→業と煩悩→さらなる輪廻

輪廻から解脱への道(どう)は、自性の空性(縁起・無自性)→戯論の滅→分別の滅→業と煩悩との滅→解脱

出典:サブタイトル/龍樹と世親:森山清徹著転記~戯論(概念化)寂滅(縁起=空)&浄土教思想~

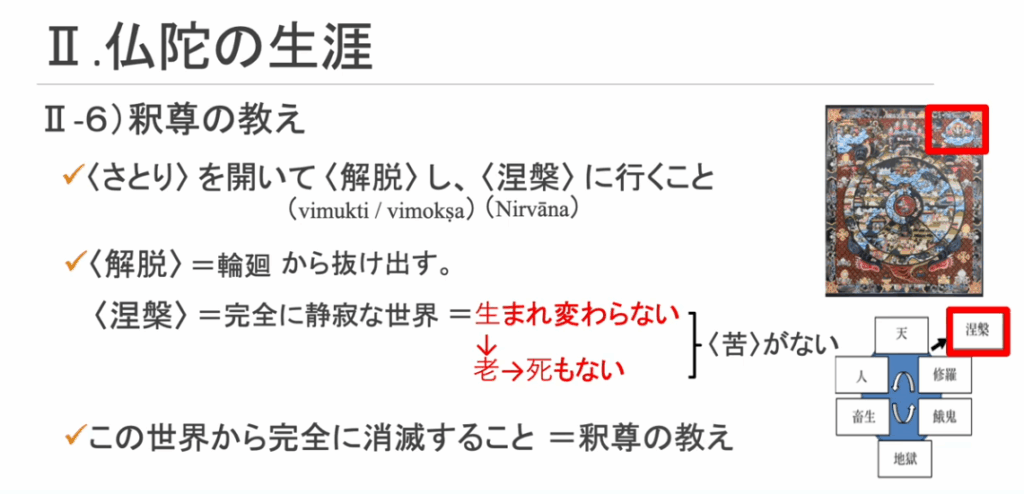

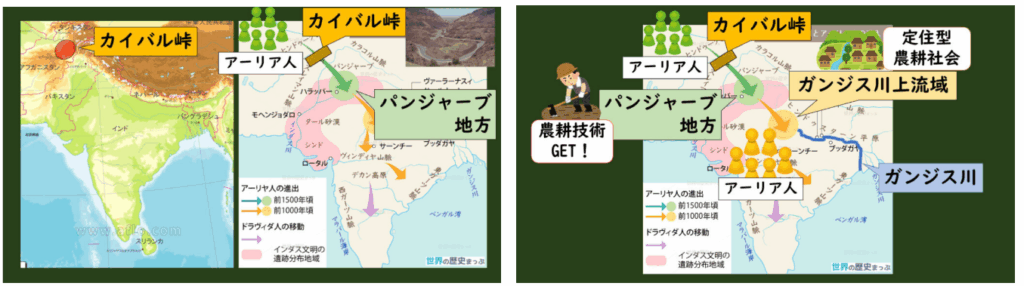

<参考情報:インドの歴史(釈迦以前>

■釈尊以前:アーリア人(印欧語族の民族)の北インド侵入とバラモン教の形成

・紀元前1500年頃、彼らは南下してカイバル峠を越え、インド北西部のパンジャーブ地方へ侵入した。

⇒先住民が持つ農耕文化を学び、アーリヤ人の生活基盤は牧畜から農耕へと移行。

・ガンジス川流域に移動

⇒紀元前1000年頃には再度移動を開始

⇒ガンジス川流域の方が、パンジャーブ地方よりも農業に適した土地だったから。

出典:https://gusyakensekaishitankyu.com/?p=2264

◆古代インドのアーリア人によって広められた宗教

・バラモン教は、

⇒ヒンドゥー教の前身とされている。

【バラモン教の主な教え】

- 自然神崇拝:バラモン教は多神教であり、自然の力を神格化して崇拝した。主要な神々には雷神インドラ、火神アグニ、天空神ヴァルナなど。

- ヴェーダ:バラモン教の聖典は「ヴェーダ」と呼ばれ、リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダの四つのヴェーダから成り立つている。これらのヴェーダは、神々への賛歌や儀式の方法を記したものである。

- 輪廻転生とカルマ:バラモン教では、魂が生まれ変わりを繰り返す「輪廻転生」の概念があり、現世での行い(カルマ)が次の生に影響を与えるとされている。良い行いは良い結果を、悪い行いは悪い結果をもたらすと信じられている。

- 解脱:輪廻の苦しみから解放されるために「解脱」を目指すことが重要とされた。解脱を達成することで、魂は輪廻のサイクルから抜け出し、永遠の平安を得ると信じられている。

- カースト制度:社会はバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農民・商人)、シュードラ(隷属民)の四つのヴァルナ(階級)にわかれており、バラモン(司祭者)が最上位の階級として宗教儀式を司った。

バラモン教はその後、仏教やジャイナ教の誕生に影響を与え、最終的にはヒンドゥー教へと発展していった。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

出典:サブタイトル/釈迦(ブッダ)誕生前後のインド社会

<参考情報>

■インドにおける「業」の思想とはどのようなものであろうか。

その点について略説すれば、インドにおいては、釈尊の時代になって、バラモン教の教義として、業の思想に基づく輪廻転生説が説かれるようになり、カースト制度(階層的身分差別)が確立されていくのである。

業の思想とは、人間がこの世の生を終えた後、次の世でいかなる生を受けるかは、この世で為した行為、すなわち、業によって定まるという考え方であり、また、輪廻転生説とは、人間は単にこの世のみで滅びるのではなく、肉体の滅後において、この世でのそれぞれの行為(業)に従って次の世に生まれ変わるという考え方であり、そこには輪廻転生する主体としての我が実体として考えられている。

このようなやバラモン教における業の思想による実体論的な論廻転生説は、現在の人生を来世のための仮の世と考え、ひたすらより良き来世を請い願う生き方となり、一方では、現在世も過去世の業によるものであるとの諦めを生み、次第にカースト制度を定着させ固定化させていった。

このような実体論的発想に基づく業思想に対して、釈尊は、「縁起」の思想によって、輪廻転生する主体としての「我」の実体性を否定し、輪廻転生説を否定して、

「解説は不動であり、これが最後の生存である。もはや、生まれ変わること(輪廻の苦しみを受けること)はない、という智見が生まれた。」

と、その初転法輪を終えるにあたって語ったと伝えられている。

ここには、実体的に考えられる、生存の継続としての輪廻に流転する自己存在は成立しないという智見こそが、「縁起」における解脱の内実であることが示されている。

そして、その「業」についても、

「生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなるのである。」

と説き、実体論的な輪廻転生説に基づく業思想を否定している。

このように、釈尊は「縁起」において、過去世における業の結果としての現在世への生まれを否定し、われわれの行為そのものの上に、行為者としてのわれわれの業の結果(業報)を見ていたのである。

すなわち、過去世の業の結果としての現在世という実体論的発想は何ら根拠のない構想(分別)でしかないと、「縁起」という智見によって確信した釈尊は、自らの行為の上に、そのようにしか行為せざるをえない自らの行為者としての責任を持ち、自らの現前の行為のただ中にあって自らの過去に目を向けるという、他律的でない自律的な業の思想に立っていたと考えられる。

このような釈尊の業思想を、龍樹は、先の第二例に説かれているように、「業」を行為と行為者との相互の関係性(相依相待)によって説明しつつ、「業」が実体的発想によって把握されることを否定しているのである。

釈尊は、「縁起」によって実体論的な業思想を批判したが、

釈尊亡き後の仏教は、次第にインド宗教において一般的であった実体論的な輪廻転生説を受け入れ、輪廻転生する主体としての「我」を否定した仏教の「無我」の立場を取りながらも、輪廻転生を可能にする「業」についての解釈を、それぞれの学説に基づいた独自の実体論によって構築していったのである。

それが龍樹によって批判されている阿毘達磨仏教における業論である。

龍樹は、以上の二十偈までにおいて、批判対象としての阿毘達磨仏教の業論を批判的な指摘を交えながら紹介した後、第二十一偈以下第三十三偈(「根本中論偈』の第十七章「観業果品」)において、輪廻に転生する実体化された業論を否定し、実体論的発想によらない業と果報との関係を説いているのである。

これら十三偈における龍樹の主張が、かれの「空」の思想において一貫している論理に基づいたものであることは、改めていうまでもないであろう。

龍樹の主張によれば、われわれの現前の行為(業)は、本来的には「縁起」であり、「自性」を持った実体的な存在の上に成立するものではないということである。もしそこに実体的な業を構想するならぱ、「多くの大きな過失」に陥ることは免れないという問題が、ここに指摘されているのである。

出典:サブタイトル/『業論』に対する龍樹の批判:小川一乗著より転記~釈尊の仏教を再確認し、そこに「生死即浬樂」という大乗仏教の原点を明にする~

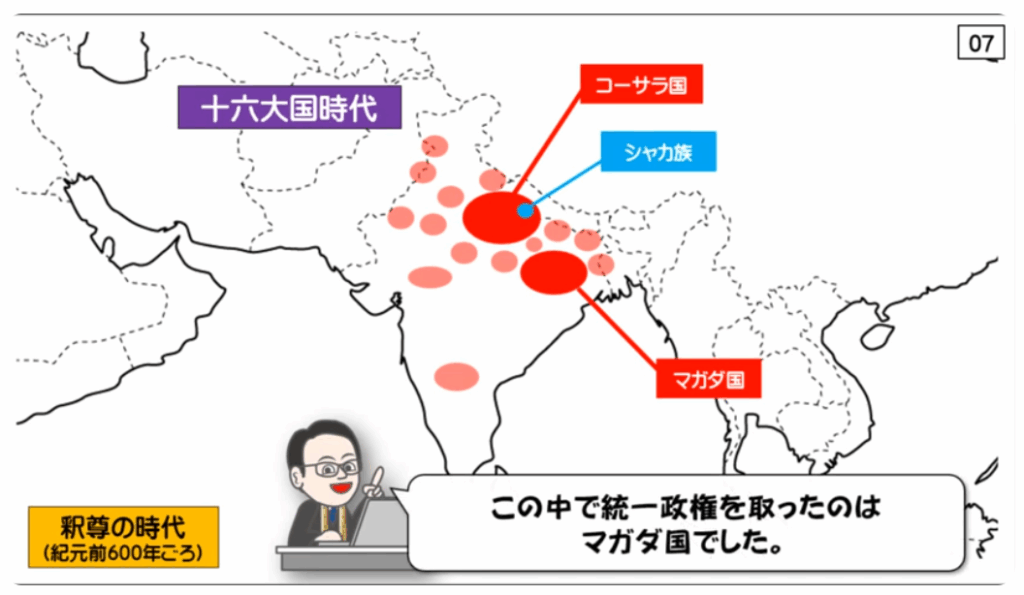

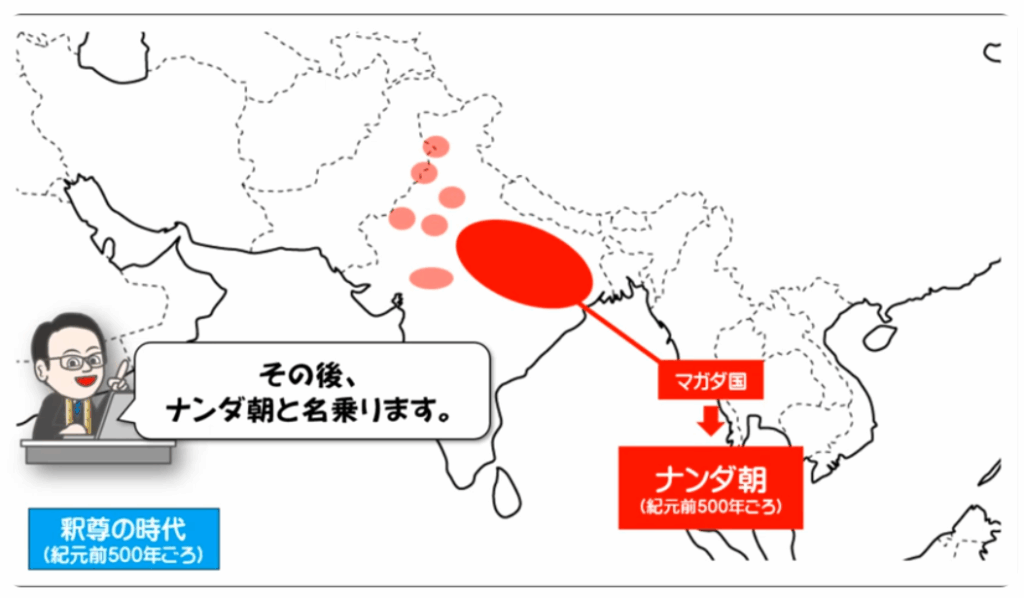

■釈迦(紀元前565年~紀元前486年)、

■アショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)、

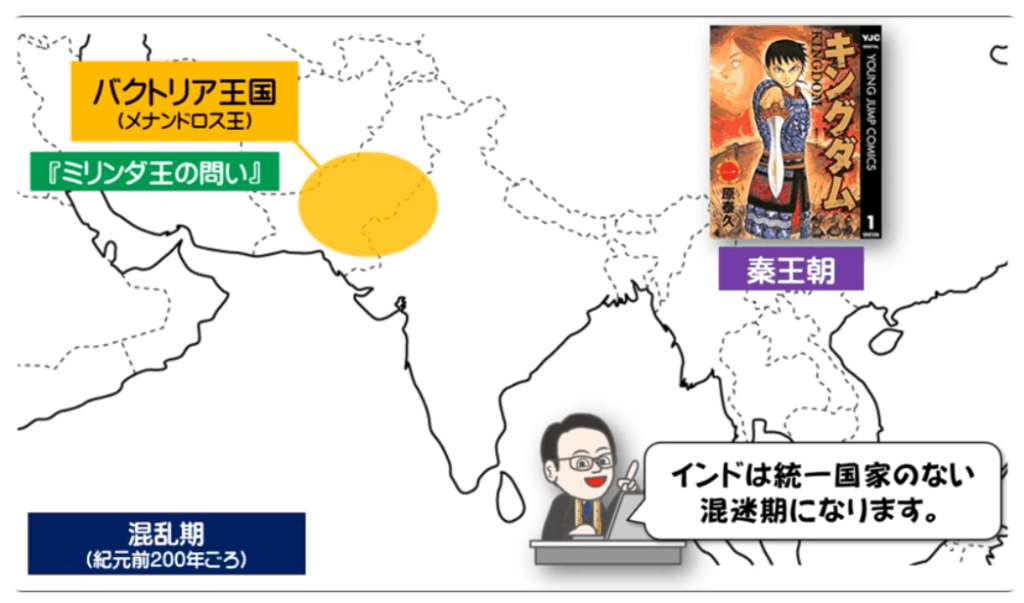

■統一国家のない混迷期

・メナンドロス王と仏教徒の対話

⇒ミリンダ王の問い

⇒紀元前2世紀頃の仏教の姿を伝えている

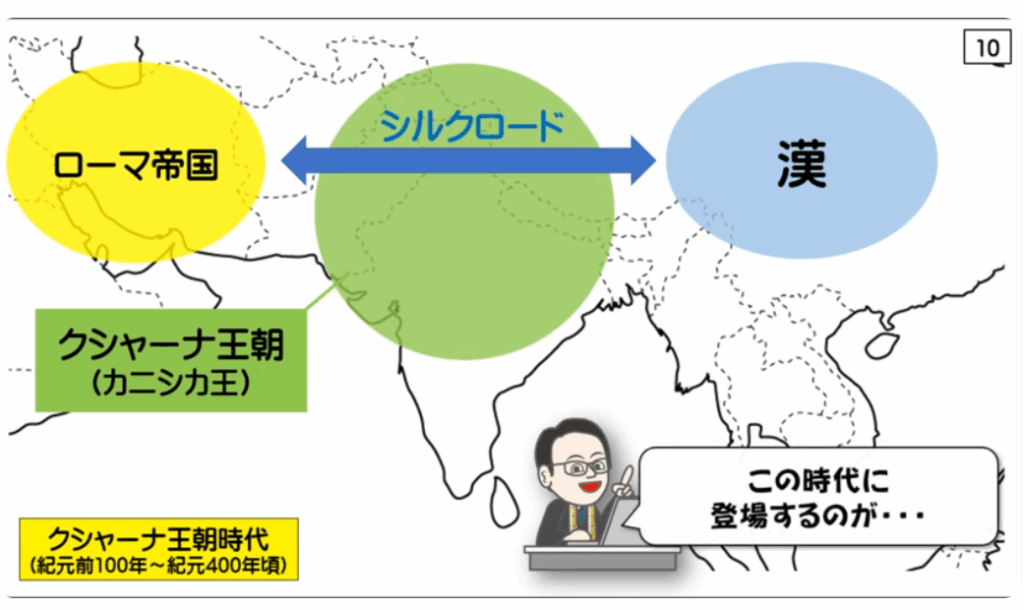

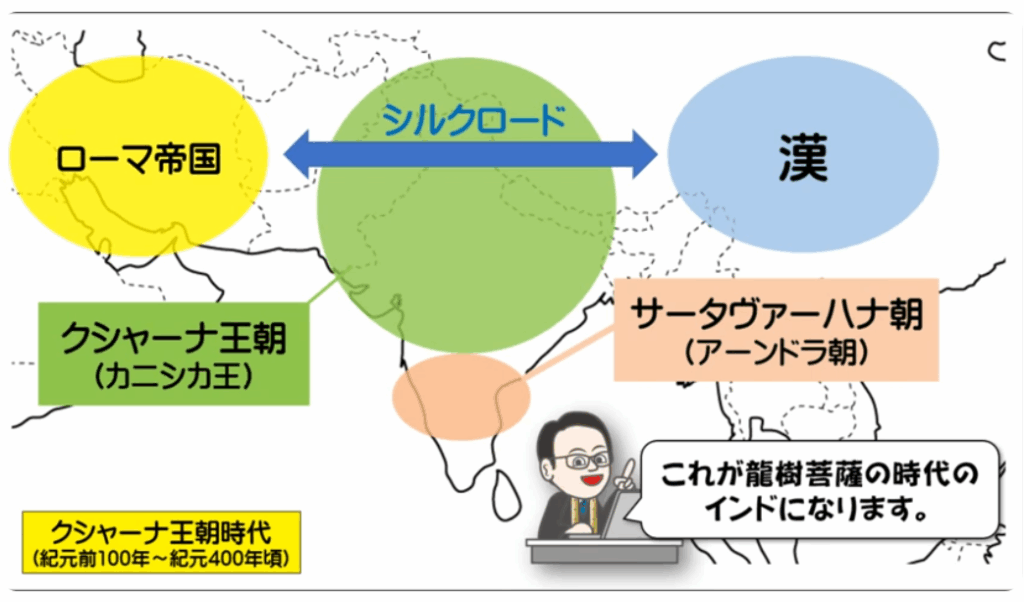

■カニシカ王(144年~171年)、ナーガールジュナ(2世紀中頃:カニシカ王と同時代)

出典:主タイトル/龍樹(ナーガールジュナ)/中村元著から転記~原始仏教へのルネサンス~より抜粋

■龍樹の立ち位置

・『空の教え』が

⇒お釈迦様の教えであることを論証した

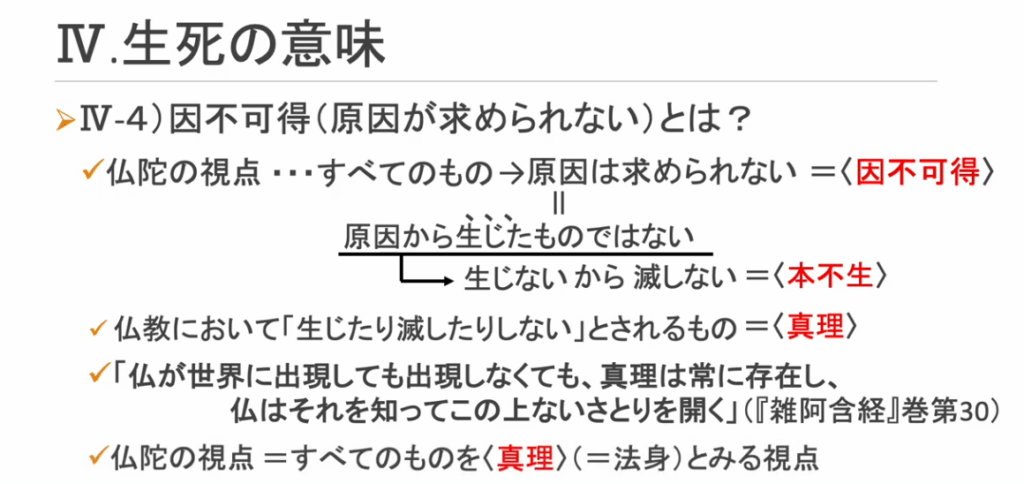

<参考情報>

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

■八千頌(はちせんじゅ)般若経(紀元前後~50年)との出会い

・七宝の箱に入った教典

・八千頌(はちせんじゅ)般若経

⇒本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

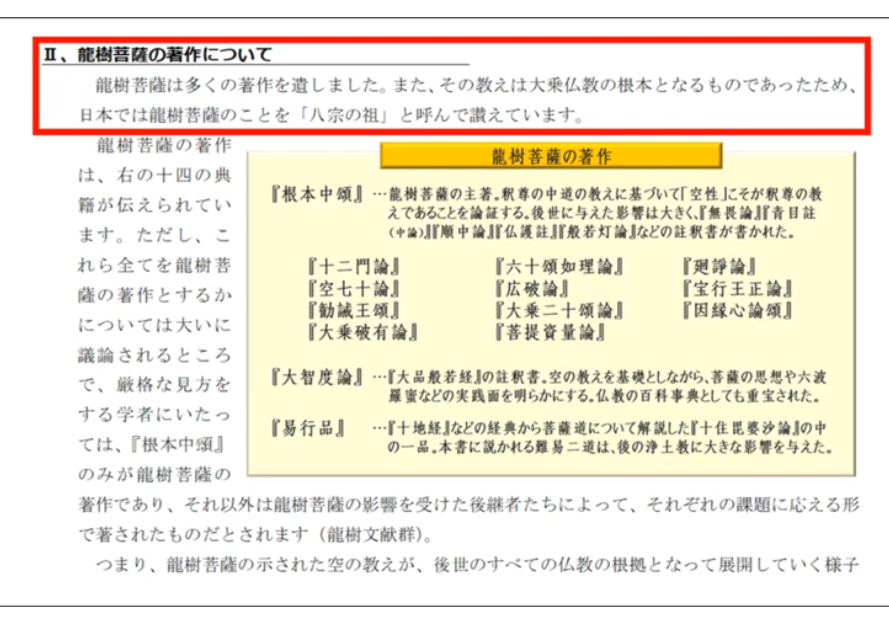

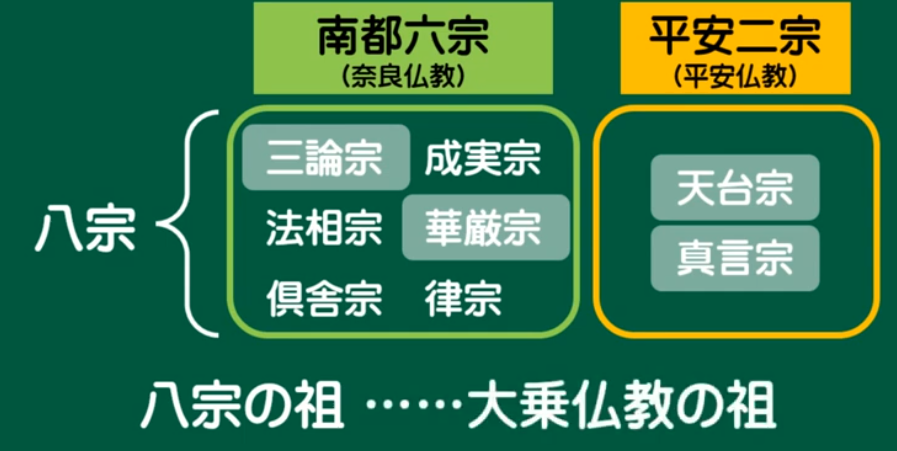

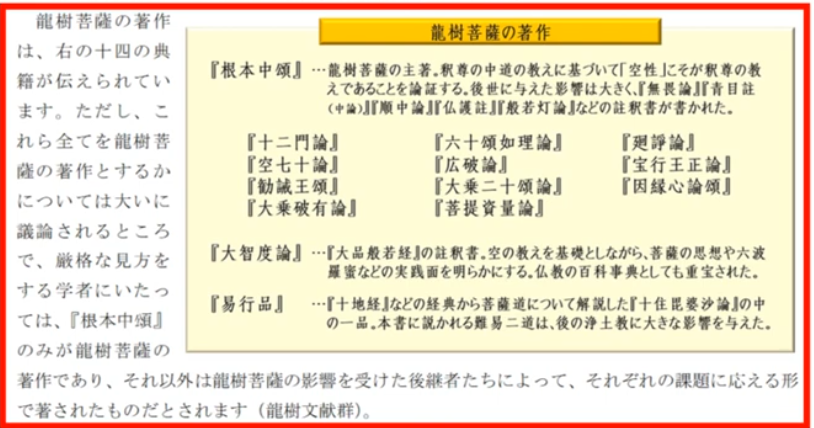

・龍樹を大事にしている宗派

⇒三論宗、華厳宗、天台宗、真言宗

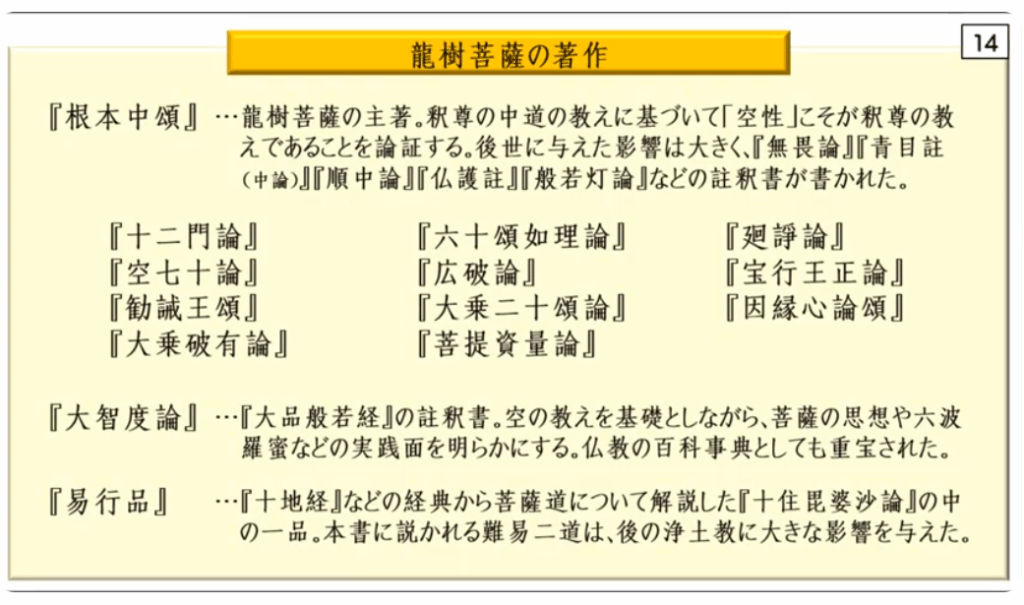

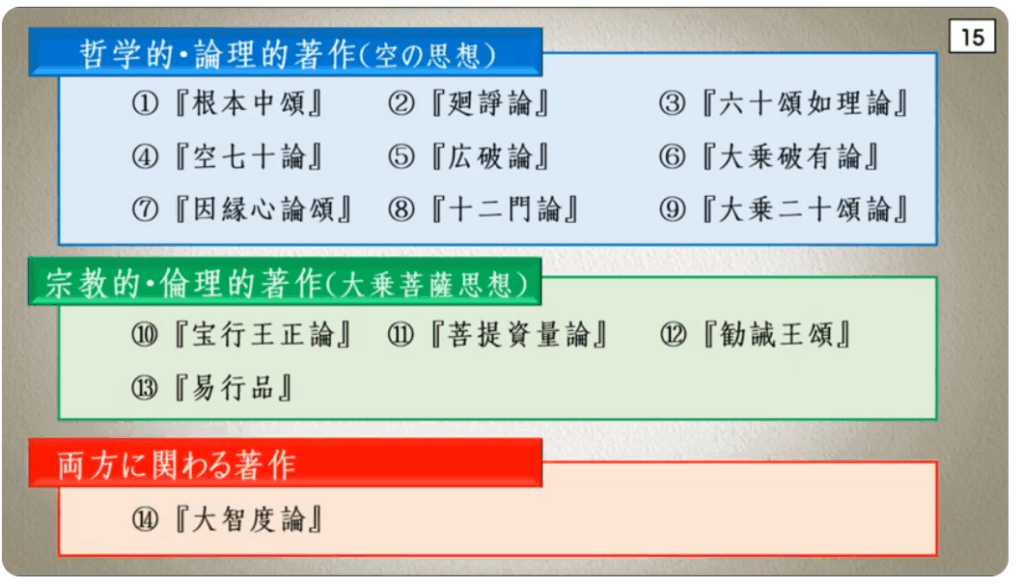

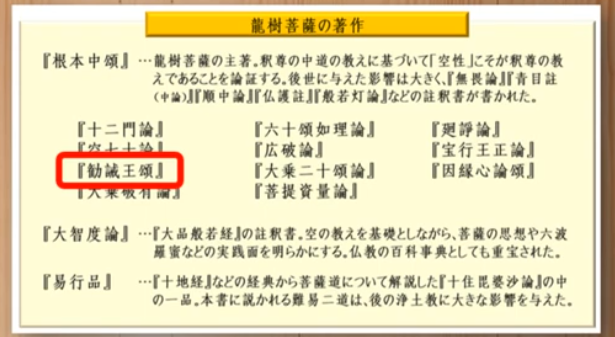

■重要な著作

・根本中頌(こんぽんちゅうじゅ)

⇒釈尊の中道の教えに基づいて

⇒「空性」こそが釈尊の教えであることを論証する

■釈尊の中道の教えに基づいて

・「空性」こそが釈尊の教えであることを論証する

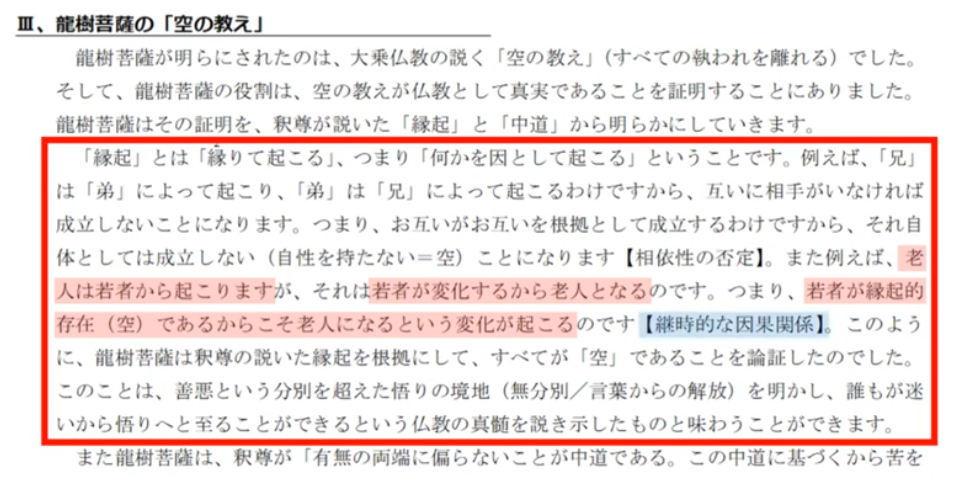

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

■縁によって本体は変わる

・口の中にあるツバ(縁)は自然と飲める(汚くないツバと心で思う)

⇒一旦、口の中にあるツバをコップに出したツバ(縁)は飲めない(汚いツバと心で思う)

⇒固定的な汚いツバは永遠に存在しない

■八千頌(はちせんじゅ)般若経(紀元前後~50年)

・キーワード

⇒本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

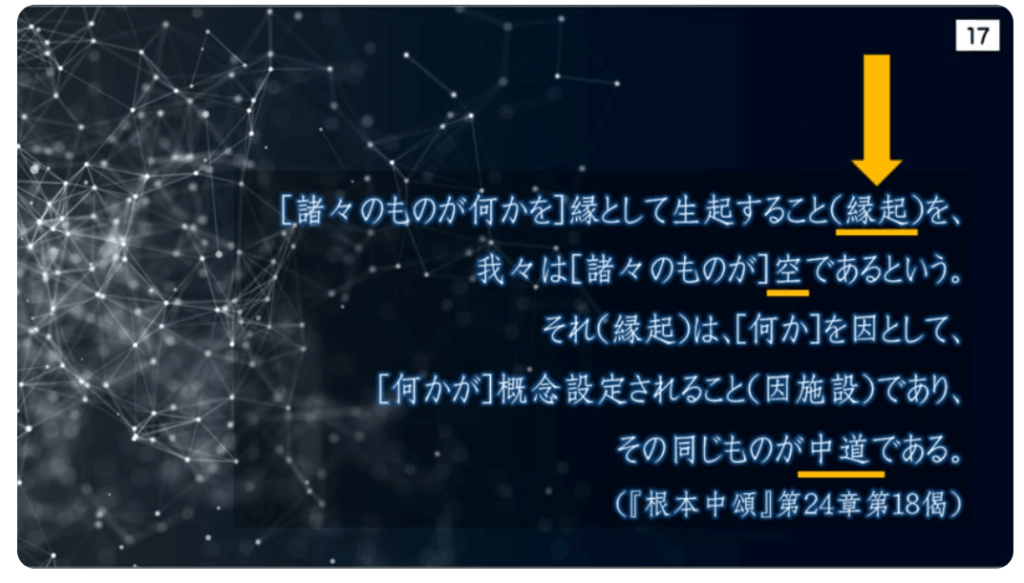

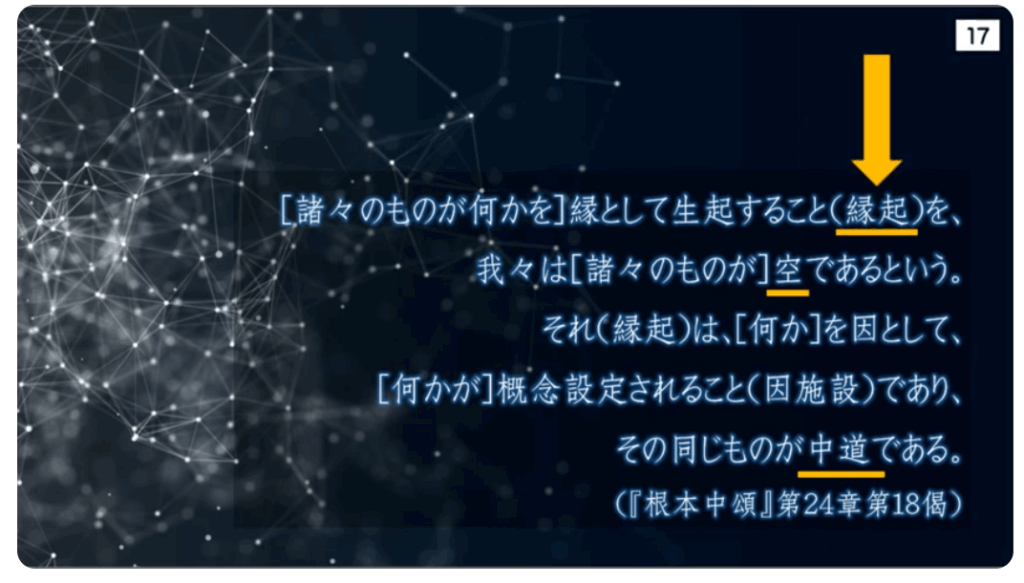

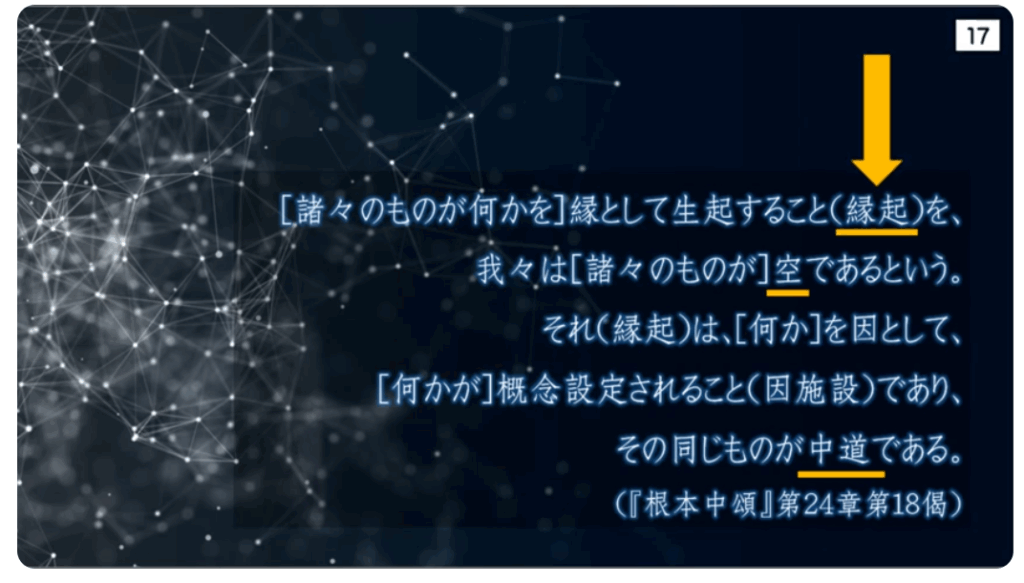

■空が仏説であることを論説(『根本中頌』第24章第18偈(げ))

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

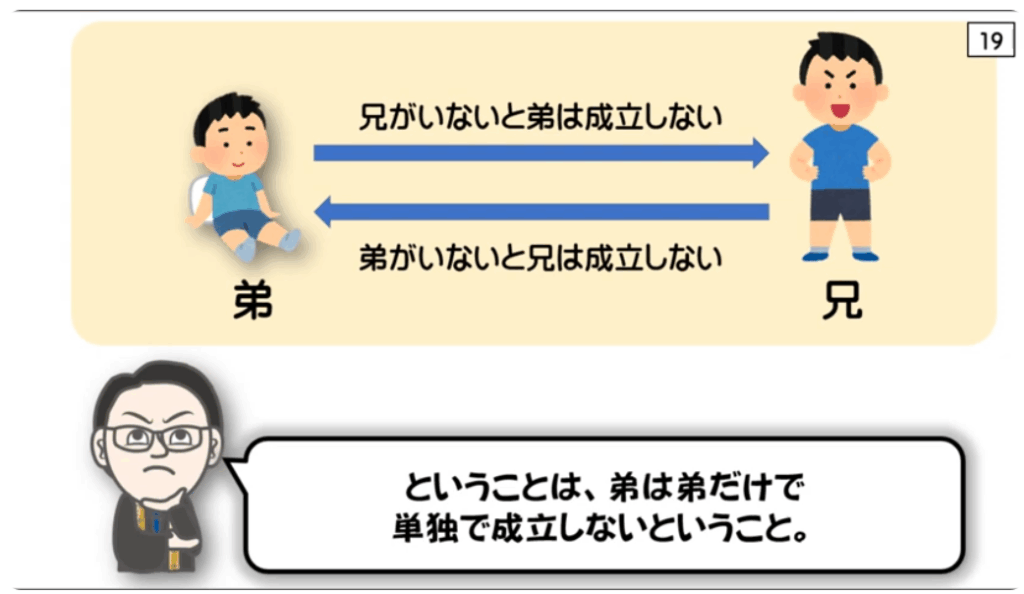

■縁起とは

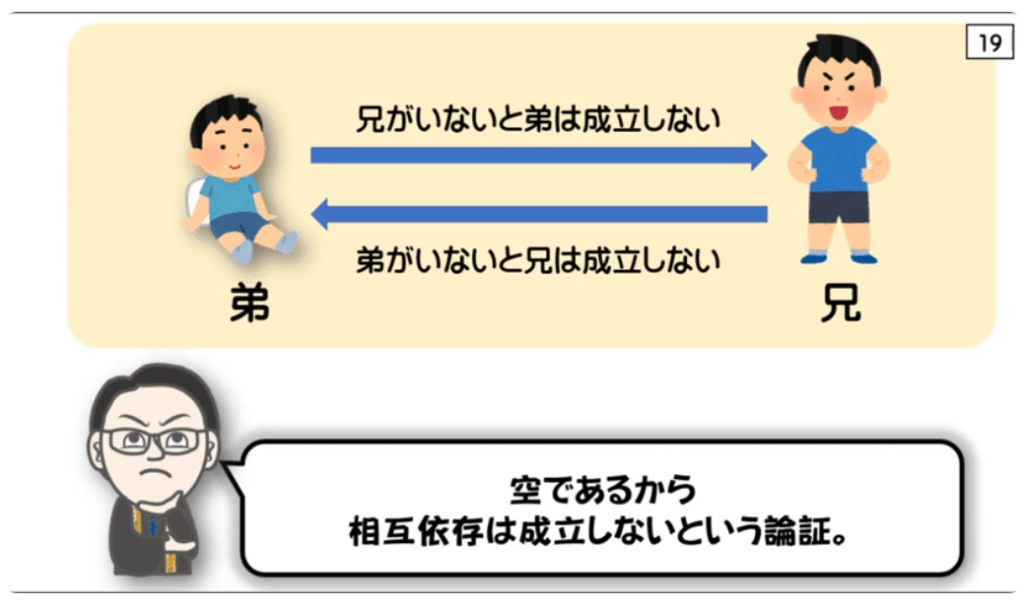

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学

<参考情報>

ナーガールジュナの縁起観である。先に引用した第15 章冒頭の「因と縁によって生じる」「[あるものが]他に関係する」「[あるものが何かによって]作られる」というのもナーガールジュナがいう「縁起」の関係と理解されよう。

同様に、第8 章「行為者と行為の考察」にみる、「行為者は行為に縁(よ)り、行為もまたその行為者に縁って生じる。われわれは、それ以外の[行為者と行為の]成立の根拠を見ない。」「行為者と行為とによって、残りの[原因と結果、火と燃料、性質と性質主体、特徴と特徴づけられるもの等の]関係も認識しなければならない。」9 という言明もまた、相互に縁(よ)って成立する諸事物の関係を、広く縁起関係として捉えるナーガールジュナの縁起観をもの語っている。

「『存在する』というのは常住への執着、『存在しない』というのは断滅の見解。それゆえ賢者は存在するということと存在しないということに依存すべきでない。」(15.10)

「固有の本質をもって存在するものは非存在ではない、といっては常住[への執着]が、前にはあったが今は存在しない、といっては断滅[の見解]が付随することになる。」(15.11)19

ナーガールジュナが「固有の本質をもって存在するものは非存在ではないといっては常住[への執着]が[付随する]」というのはこのような意味である。

一方また、非存在についてナーガールジュナは、「前にはあったが今は存在しないといっては断滅[の見解]が付随する」と語る。つまり、以前にはあり続けていたが、今は存在しない、というような見方が断見であるという。非存在は存在を前提にしてはじめて成立するというのがナーガールジュナの理解で、『中論偈』の同じ章のなかで、

「もしも存在が不成立であるなら、非存在は成立しない。人々は存在が変異したものを非存在と言うのであるから。」(15.5)20

このように、ナーガールジュナにとっても、中道の意味するところは基本的に非有非無であり、それはまた不常不断に連動するという。このばあい、ナーガールジュナ自身による規定で重要なのは、存在(有)や常住の見解(常見)のいずれも固有の本質(自性)の観念に根ざしていると意味づける点である。

以上のような趣意で、ナーガールジュナは「それ(空[=縁起])こそが中道である。」という。したがって、先のような「固有の本質は作られたものでなく、他に関係することがない」という固有の本質(自性)の定義を介して、空は縁起と指し示すところを同じくし、そのような空はまた、ものが固有の本質をもってあり続けることはなく(非有)、それゆえまた、存在(有)を前提にして成り立つ、存在(有)の変異と意味づけられる非存在(無)でもないということ(非無)、ーこのことを含意するという。

つまり、先にも論及したように、「依っての表示(仮名)」は縁起と補完しあう原理で、

縁(よ)って生じる主語と縁(よ)られる原因(質料因等)とに対して仮に名称を付与することをさす。

とくにナーガールジュナにとっては「空」もまた、概念化(戯論prapañca)をしずめ、すべての[概念的]見解を捨て去り、これによって煩悩の根源を断つために「空」と説かれたということ、この点はきわめて重要な意味をもつ。

煩悩の根源に概念化があり、それは空において断たれるということについては、

ナーガールジュナが、

「行為と煩悩が尽きることによって解脱がある。行為と煩悩は分析的思考(vikalpa 分別)による。それら[の分析的思考]は概念化(戯論)にもとづく。しかし、概念化は空において滅する。」(18.5)23

「空」をふくむすべてを概念化の網、概念的な見解から解放することに「空」を説くことの目的があるという。

もちろん、先にふれたように、概念化こそを煩悩の根源とみるナーガールジュナにとっては解脱、つまり苦悩からの完全な解放の鍵は、日常的なことばの習慣にしたがった適切な教説によって、この概念化からの解放をめざすところに狙いがある。このことは、『中論偈』の以下の詩頌からもうかがえよう。

「もろもろの勝利者(=ブッダ)は、空とはすべての[概念的]見解を捨て去ることであると説かれた。これに対して、空見をもつ人々は不治であると述べられた。」(13.8)25

「すべての[概念的]見解を断つために、哀愍に依って正法を説かれたガウタマ(=ブッダ)に、私は敬意を表します。」(27.30)26

このように、縁起と意味が重なるとされる空は、すべての概念的見解を断つために、ひいては煩悩からの完全な解放のために「空」という表示(仮名)をもって説かれるとナーガールジュナはいう。

その意味でも、「依っての表示」という原理をここに置くのも、「空」がブッダ自らの哀愍に

「依っての表示」として説かれたということを強調する意図からであったと理解されよう。

このような文脈から当該偈は、空は縁起と同義、すなわち縁起と指し示す対象が同一であり27、それゆえまた存在と非存在をはなれた中道とも重なるということ、そのような道理を初期の般若経典は「空」と表示(仮名)したという。

そのような「空」の表示はまた、

煩悩からの解放を目的とし、固有の本質(自性)の観念と表裏になった概念化(戯論)、あるいは概念的諸見解を断つためであるというのが『中論偈』の著者であるナーガールジュナの意図することころであった。

したがって、当該偈は、われわれが「空」と呼ぶ教説は、伝統的に縁起として受け入れられてきた道理と同体異名なのであり、それゆえ、それ(縁起である空)は、依っての表示(仮名)として「空」と表現され、存在(有)と非存在(無)への固執から解放された中道として理解されるべきであることを示す28。

このように理解するとき、第24 章が「縁起を見る者は、この苦・集・滅・道[という四種の聖なる真理]を見る。」という一文を結論として置く理由もうなずけるであろう。

ブッダと等質の縁起ーイコール空としてのー理解があってはじめて四聖諦が理解されうるという趣旨といえよう。

そこにはまた、第24 章の文脈が語るように、有部アビダルマに代表される、精神的・物質的な諸要

素(法dharma)は固有の本質をもって存在するというような伝統的な法(ダルマ)解釈への厳しい批判が込められていると考えられる。

ブッダの本来的な意図を甦らせたいというナーガールジュナの強い意思を感じることもできよう29。

出典:サブタイトル/Nāgārjuna における空と縁起/斎藤明著より転記~『中論偈』第24 章・第18 偈の解釈をめぐって~

■釈尊の悟り

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空

■相依性の否定

<参考情報>

■『中論』は

・空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

出典:サブタイトル/NN2-1.『中論』:『空の考察』~空と無自性/縁起(=相互依存)それ自体に否定を内蔵した概念~(龍樹:中村元著より転記)

■後世の人々は逆に

・相互依存が縁起だと捉えた

■龍樹

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

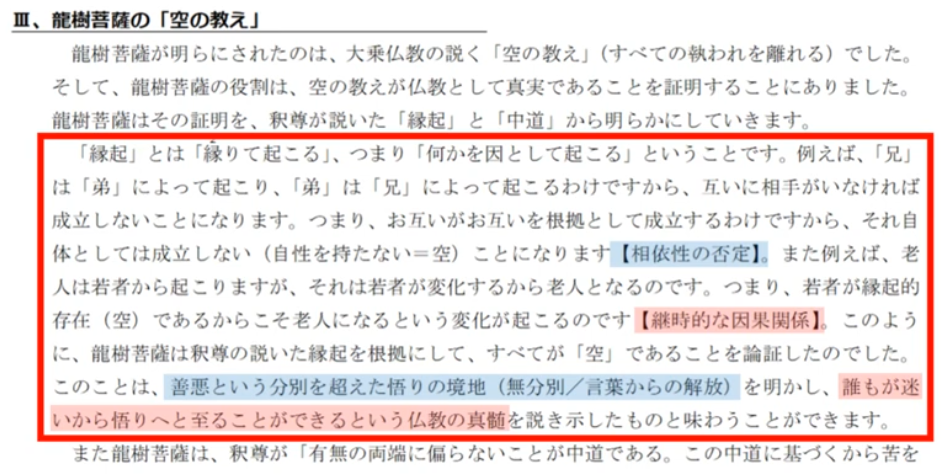

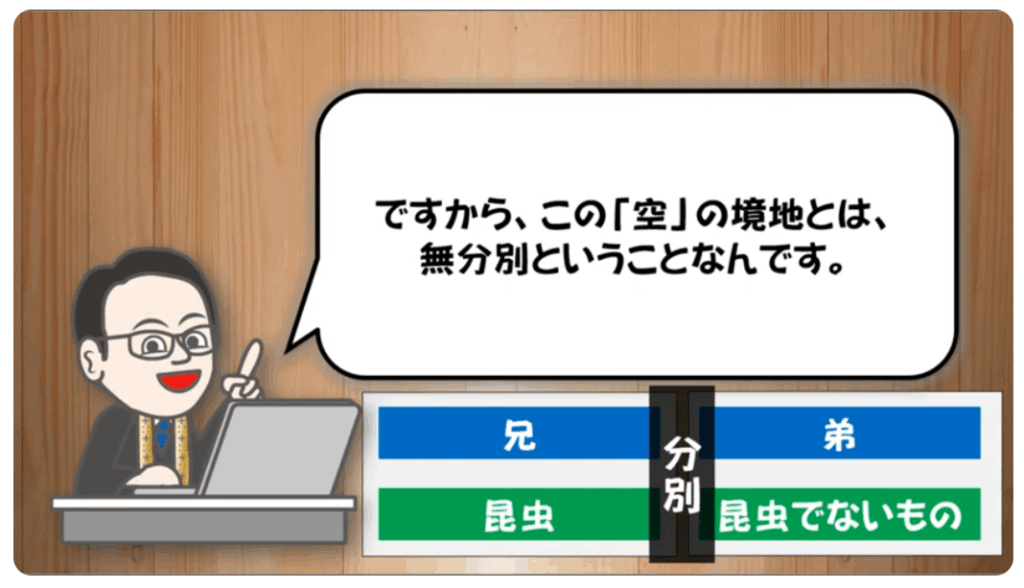

■我々が勝手に昆虫というカテゴリを付けた(名付けた)

・実体はない

⇒無自性=空

■名付けられたも=有為

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

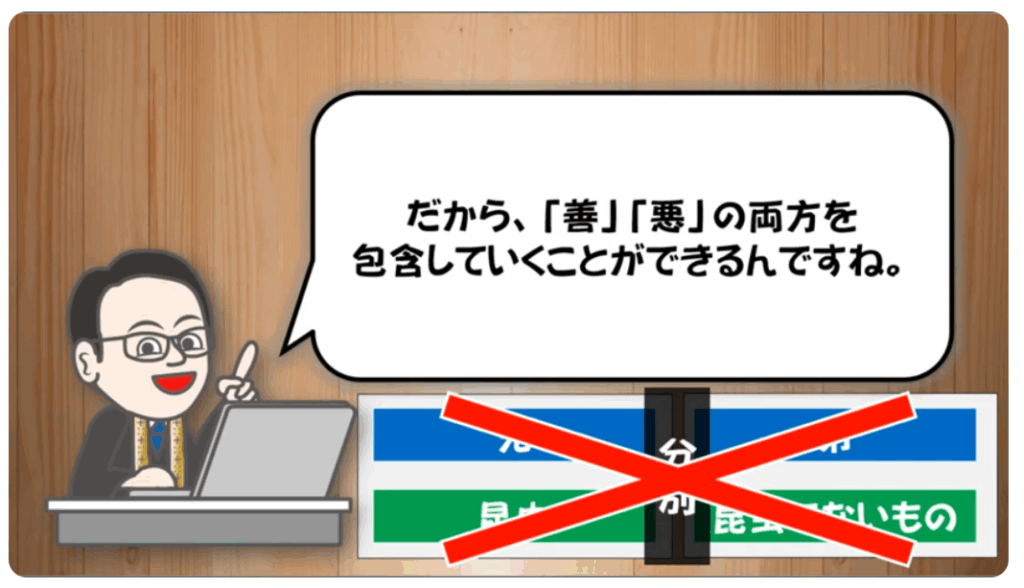

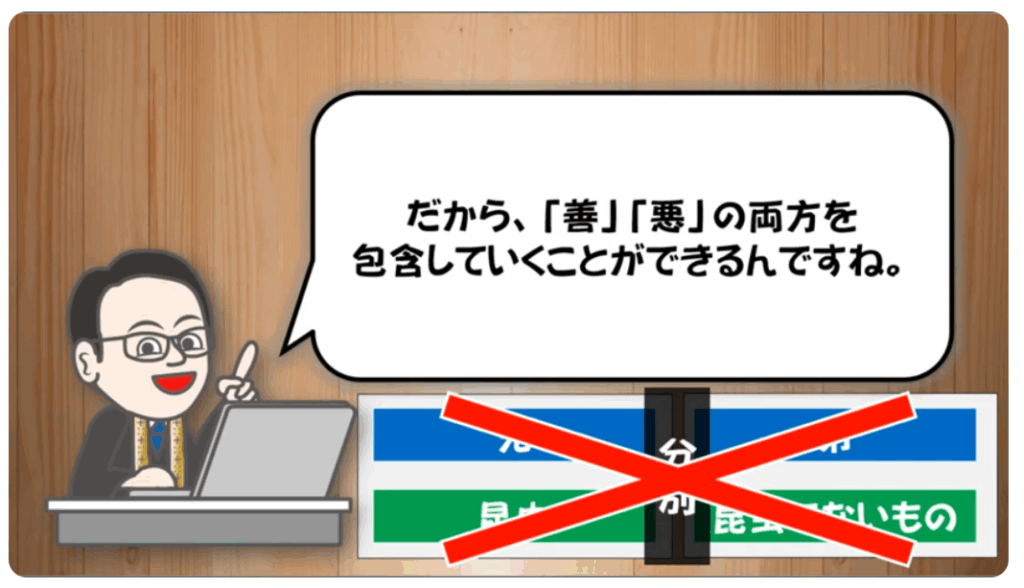

■大乗仏教において慈悲が登場する根拠

・「善」「悪」の両方を包含していくことができる

⇒善人・悪人を救う事ができる悟りの境地

⇒空を根底にしているから

⇒慈悲が可能になる

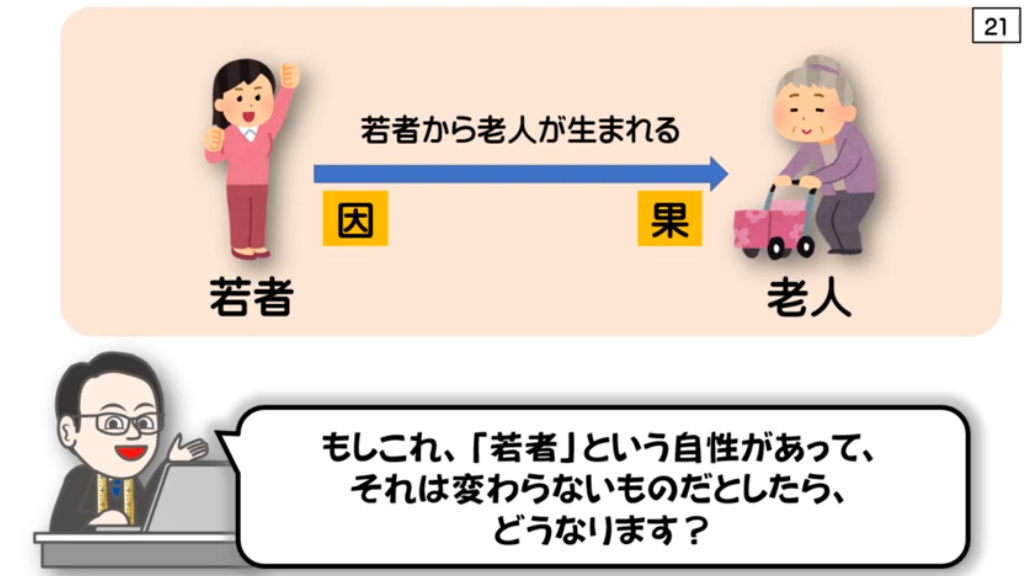

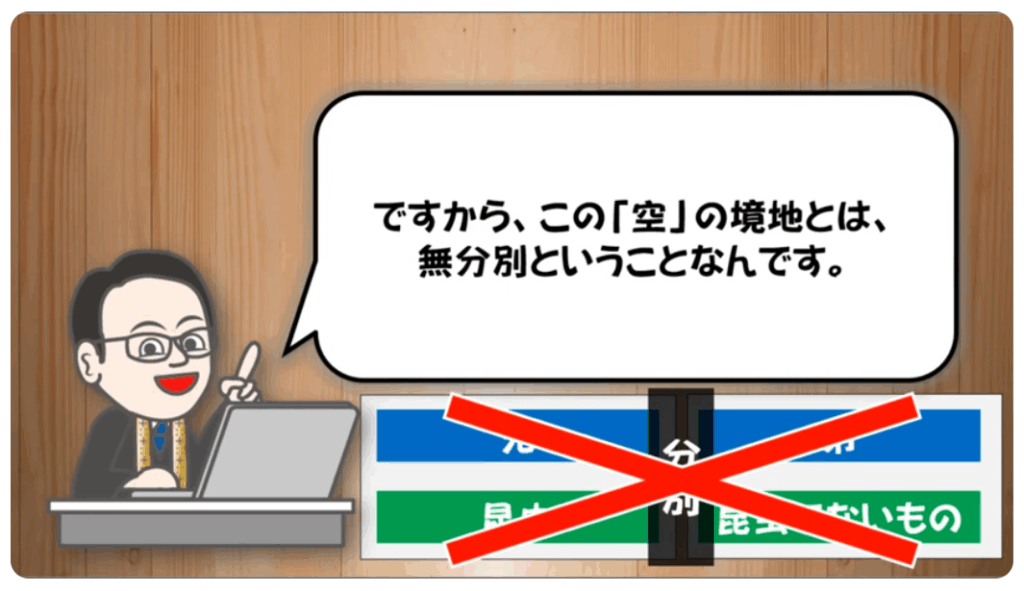

■継時的な因果関係

・老人は

⇒若者から起こる

⇒それは若者が変化するから老人になる

⇒若者が縁起的存在(=空)であるからこそ

⇒老人になるという変化が起きる

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性/空

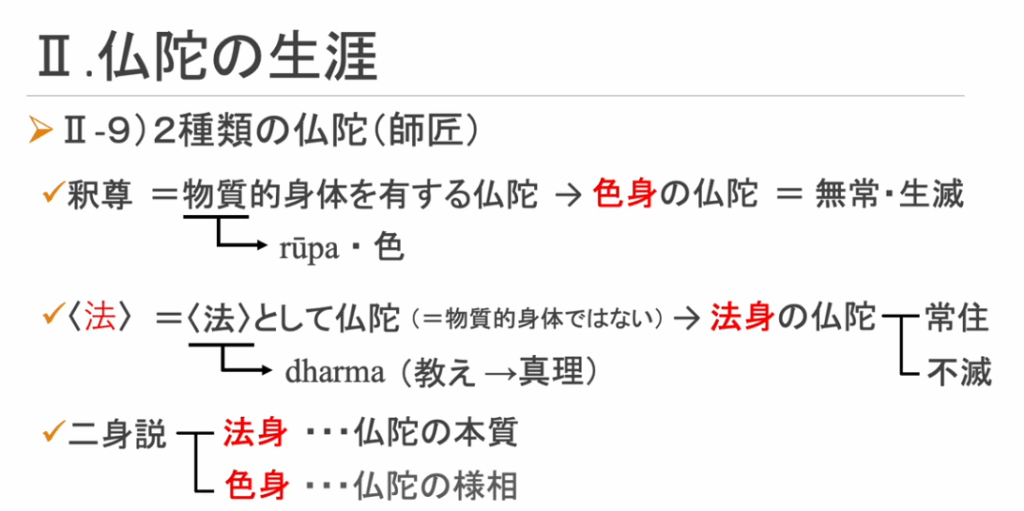

【参考情報:即身成仏(そくしんじょうぶつ)/Microsoft Copilotからの回答】

密教における重要な思想で、「この身のままで仏となる」という考え方です。一般的な仏教では、長い修行の末に成仏するとされますが、密教では、修行を通じて現世で悟りを開き、仏の境地に達することが可能だと説かれています。

【参考情報:親鸞聖人の有名な言葉/Microsoft Copilotからの回答】

「善人なおもって往生を遂ぐ、いわんや悪人をや」という一節があります。これは『歎異抄』第三条に記されており、悪人こそが阿弥陀仏の救いの対象であるという「悪人正機説」を示しています。

この言葉は、「善人でさえ往生できるのだから、まして悪人はなおさら救われる」という意味ですが、単純に悪人が優遇されるということではありません。むしろ、自力で善を積もうとする者は阿弥陀仏の本願を疑う心が生じやすく、逆に自らの罪深さを自覚し、他力にすがる者こそが救われるという考え方です。

この思想は、親鸞聖人が比叡山での厳しい修行を経て、法然上人の専修念仏に出会い、阿弥陀仏の本願にすべてを委ねることこそが救いであると確信したことに由来します。

■善・悪を超えた悟りの境地

・相依存の否定

・継時的な因果関係

⇒言葉(名付け)からの開放(執着を離れる)

⇒無分別

↓

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

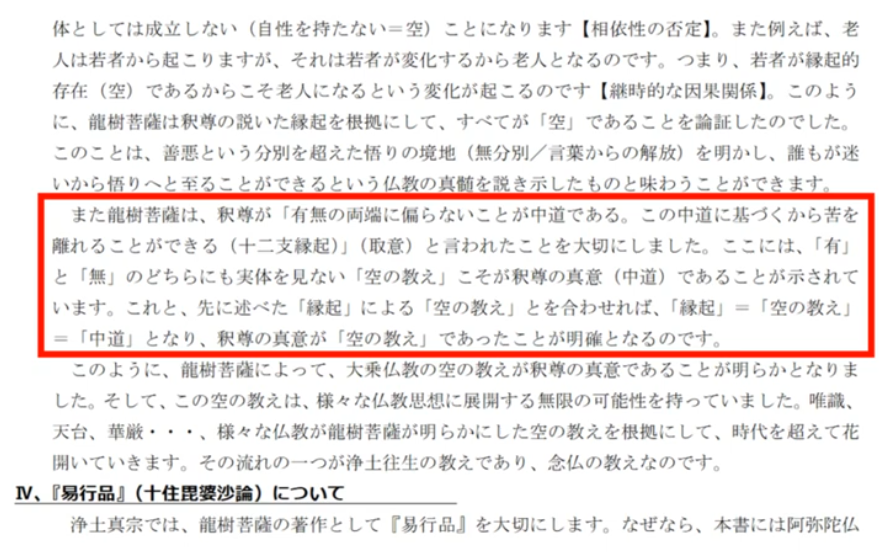

■釈尊の悟り=中道

・両極を排する中道

⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない

⇒「空の教え」こそが

⇒釈尊の真意である中道

<参考情報>

■ブッダとナーガールジュナの中道思想

『スッタニパータ』(経集)の最古層である第四章「八つの詩頌の章」と第五章「彼岸に至る道の章」のなかには、ブッダ(仏陀)の金口直説が残されている。そこに見られるブッダの中心思想の一つは、中道である。中道とは両極端の否定である。ナーガールジュナ(龍樹)は、ブッダの中道思想を受け継ぎ、『根本中頌』を著した。

ここでの主題は涅槃への道である。そして、生存(bhava)と非生存(vibhava)という両極端を捨てるべきことが説かれている。

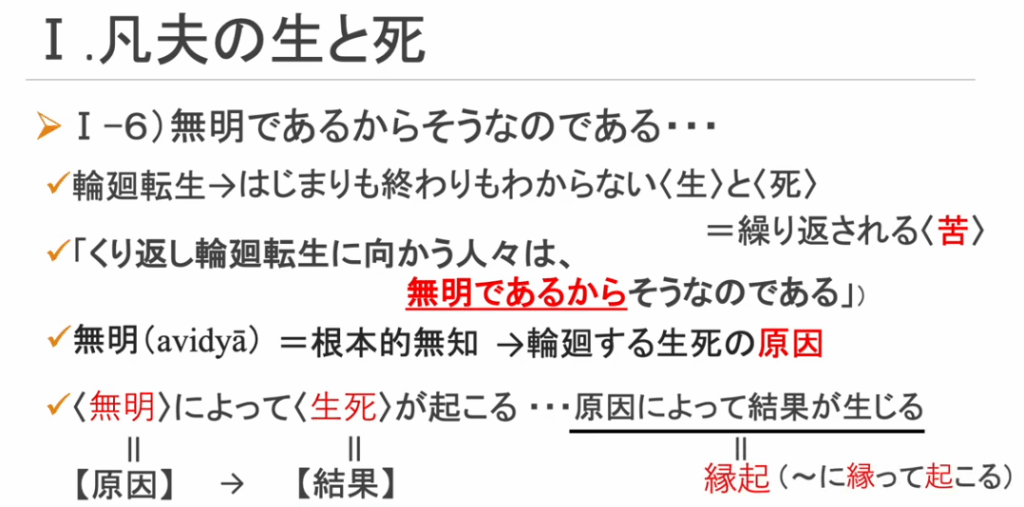

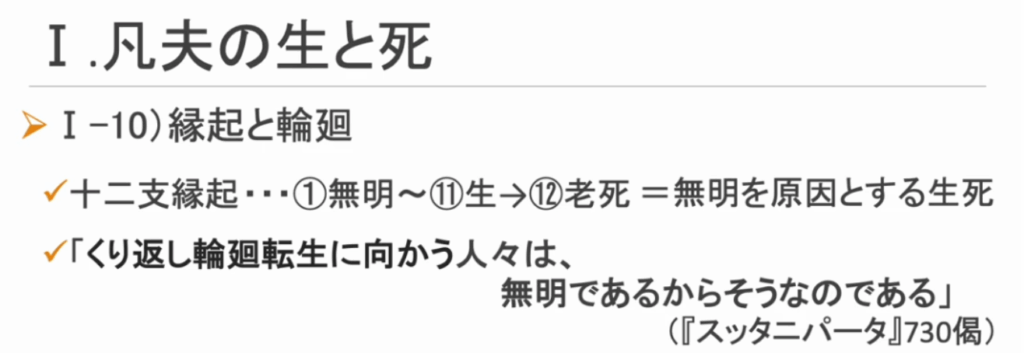

両極端の否定は中道である。生存と非生存という両極端を捨てた道、つまり中道が完全な涅槃への道である。生存は身体のある状態、非生存は身体のない状態である。生存と非生存の繰り返しが、輪廻である。

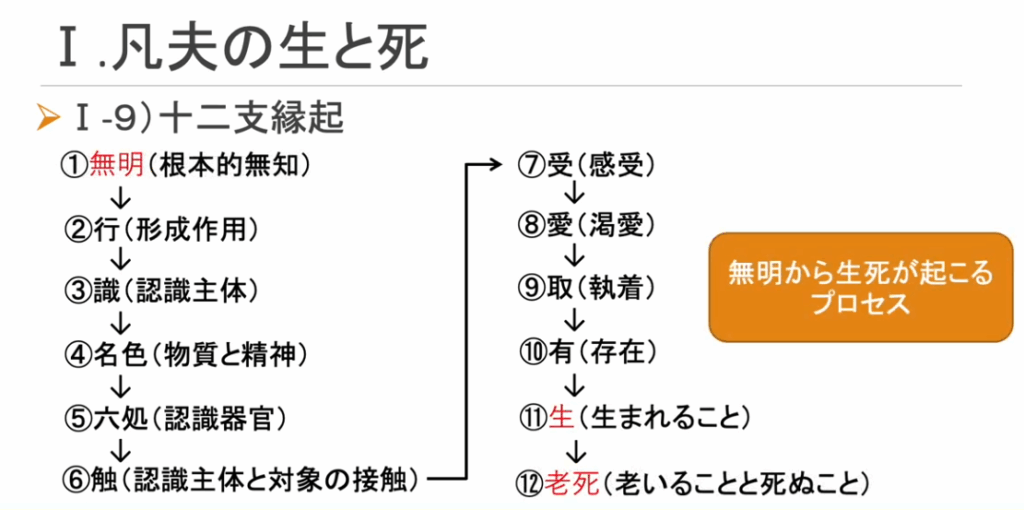

仏教では、生存(bhava)は無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死という十二因縁(十二支縁起)の第十番目として重要な言葉であり、輪廻を象徴する言葉である。

『スッタニパータ』のなかでの中道とは、両極端の否定である。

賢者は、両極端に対する欲望を捨て、接触をよく知り、貪らず、自ら非難するようなことを行わず、見聞したことに汚されない。

両極端に対して、生存と非生存に対して、現生と来生に対して、欲求することがない人は、諸の存在しているものに対して、執着であると決定し、住処(執着)はまったく存在しない。

両極端に対する欲望や執着が否定されている。それは煩悩であり、ブッダにとっては否定されるべきものである。

ここでの主題は涅槃とは何かである。ナーガールジュナは涅槃の存在と非存在、つまり涅槃は永遠にあらゆるところで存在し、かつ涅槃は永遠にあらゆるところで存在しないという両極端を否定する。

その根拠は、『スッタニパーパータ』五一四の「非生存と生存とを捨て」(vibhavan ca bhavan ca vippahaya)というブッダの言葉である。

『スッタニパーパータ』五一四と『根本中頌』二五・一〇によって、ブッダとナーガールジュナが直接繋がっていることがよくわかる。

涅槃への道は中道であり、言語表現を超越している。ブッダは、涅槃への道という法(ダルマ)を戯論寂滅であると説いたが、その法を戯論として説いているわけではない。それゆえ、ナーガールジュナは「ブッダは、いかなる所でも、誰に対しても、どんな法をも説かなかった」と述べるのである。

ウパニシャッドの解脱への道を、中道という涅槃への道とした。ナーガールジュナは、ブッダの「生存と非生存の断滅」という両極端の否定という中道思想を根拠にして、涅槃を説いた。それは「涅槃は存在するものでもなく、存在しないものでもない」のであり、涅槃は言語表現できないものである。涅槃への道は中道であり、言語表現を超越しており、したがって言葉が寂滅している。

寂滅(upasama)とは言葉(prapana)が滅した(upasama)世界、言葉を超越した世界のことである。この世界は言葉をともなわない実在世界であり、吉祥(siva)である。言葉は両極端(ubhayanta)という二元対立を基本としており、その超越が中道(madhyama pratipat)である。

出典:サブタイトル/ブッダとナーガールジュナの中道思想:山本和彦著より転記

<参考情報>

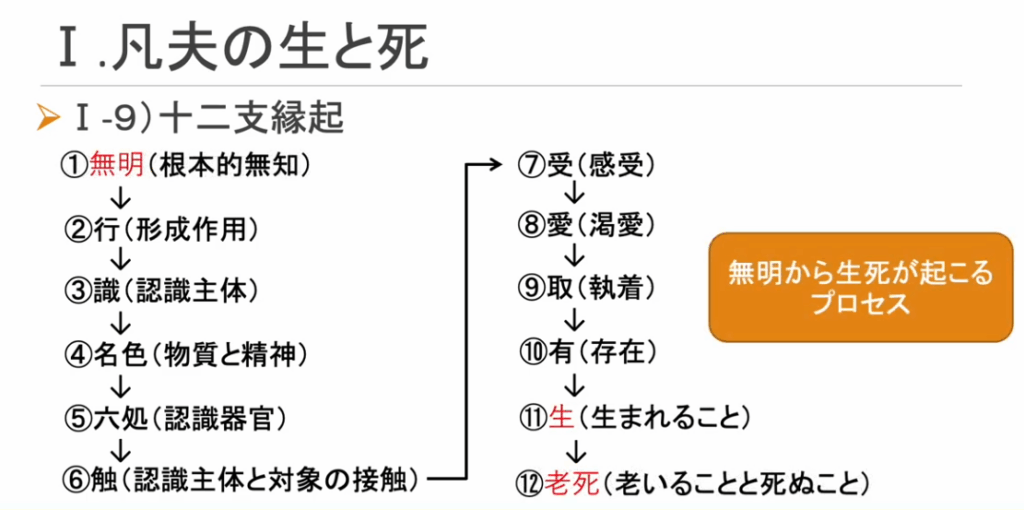

■『中論』と十二因縁

・『中論』は従来の原始仏教経典一般ならび小乗の十二因縁の説を

⇒どのように取扱っているのであろうか。

⇒『中論』においては二種の縁起説が説明されている。

⇒すなわち第一章から第二五章までに出てくる縁起は

⇒全く論理的な「相依性のみの意味なる縁起」であり、

⇒第二六章において初めて小乗のいわゆる「十二因縁」を説明している。

・この第二六章の説明は全く十二支を

⇒時間的生起の前後関係を示すものとみなしている。

⇒今その時間的生起関係を示す語に傍点(赤色太文字)を附してみる。

1)無明(むみょう / avidya) – 無知(真理に対する無理解)

⇒「無知(無明)に覆われたものは再生に導く三種の行為(業)をみずから為し、その業によって迷いの領域(趣)に行く」

2) 行(ぎょう / samskara) -潜在的形成力( 意志、行動の形成力)

⇒「潜在的形成力(行)を縁とする識別作用(識)は趣に入る。そうして識が趣に入ったとき、心身(名色)が発生する(第二詩)。

3) 識(しき / vijnana) – 識別作用(意識)

4)名色(みょうしき / namarupa) – 身心(心と物質:精神と肉体)

5)六処(ろくしょ / ṣaḍāyatana) – 心作用の成立する六つの場(六つの感覚機能:眼、耳、鼻、舌、身、意)

⇒名色が発生したとき、心作用の成立する六つの場(六入)が生ずる。

6) 触(そく / sparśa) – 感覚器官と対象との接触

⇒六入が生じてのち、感官と対象との接触(触)が生ずる」(第三詩)。

「眼といろ・かたちあるもの(色)と対象への注意(作意:さい)とに縁って、すなわち名色を縁としてこのような識が生ずる」(第四詩)

7) 受(じゅ / vedana) – 感受作用(感覚)

⇒「色と識と眼との三者の和合なるものが、すなわち触である。またその触から感受作用(受)が生ずる」(第五詩)

8)愛(あい / tṛṣṇā) – 盲目的衝動(渇愛、欲望)

⇒「受に縁って盲目的衝動(愛)がある。何となれば受の対象を愛欲するが故に。愛欲するとき四種の執着(取)を取る」(第六詩)

9)取(しゅ / upādāna) – 執着(取り込む)

⇒「取があるとき取の主体に対して生存が生ずる。何となれば、もしも無取であるならば、ひとは解脱し、生存は存在しないからである」(第七詩)

10)有(う / bhava) -生存( 存在、存在状態)

⇒その生存はすなわち五つの構成要素(五陰:ごおん)である。生存から<生>が生ずる。老死、苦等、憂、悲、悩、失望ーこれらは<生>から生ずる。このようにして、このたん〔に妄想のみ〕なる苦しみのあつまり〔苦陰:くおん〕が生ずるのである」(第八詩・第九詩)

11)生(しょう / jāti) – 生まれること

12)老死(ろうし / jāramaraaṇa) – 無常なすがた(老化と死)

・このように全く時間的生起の関係に解釈され、

⇒チャンドラキールティの註釈においては一つの項から次の項が生ずることを説明するために、

⇒いつも「それよりも後に」という説明が付加されている。

⇒またナーガールジュナは他の書おいて十二因縁を三世両重の因果によって説明しているし、

⇒中観派は極めて後世に至るまで三世両重の因果による説明に言及している。

・しかしながらナーガールジュナが真に主張しようとした(第二五章まで)縁起が

⇒十二有支(うし)でないことは明らかである。第三章八詩に、

⇒「<見られるもの>と<見るはたらき>とが存在しないから、識(3:識別作用)などの四つは存在しない。

⇒故に収(9:執着)などは一体どうして存在するのであろうか」というが、

⇒各註釈についてみると「識などの四つ」とは識と触と受と愛とを指し、

⇒さらにピンガラの註釈には「見と可見との法が無き故に、

⇒識と触と受と愛という四法は皆な無し。愛等が無きを以ての故に、四取等の十二縁分もまた無し」

⇒と説明しているから、『中論』の主張する縁起が十二有支の意味ではなくて、相依性の意味であることは疑いない。

⇒さらに注目すべきことには『無畏論』においては第二六章は十二有支を観ずるの章とあり、またチャンドラキールティの註釈においては第二六章のなかに、「縁起」(またはそれに相当する語、例えば衆因縁生法)という語が一度も使用されていない。

⇒故に最も古いこの二つの註釈においては、ただ縁起とのみいう場合には常に相依性を意味していて、十二有支の意味を含んでいなかったといいうる。

◆縁起による「空の教え」=中道における「空の教え」

・縁起=中道

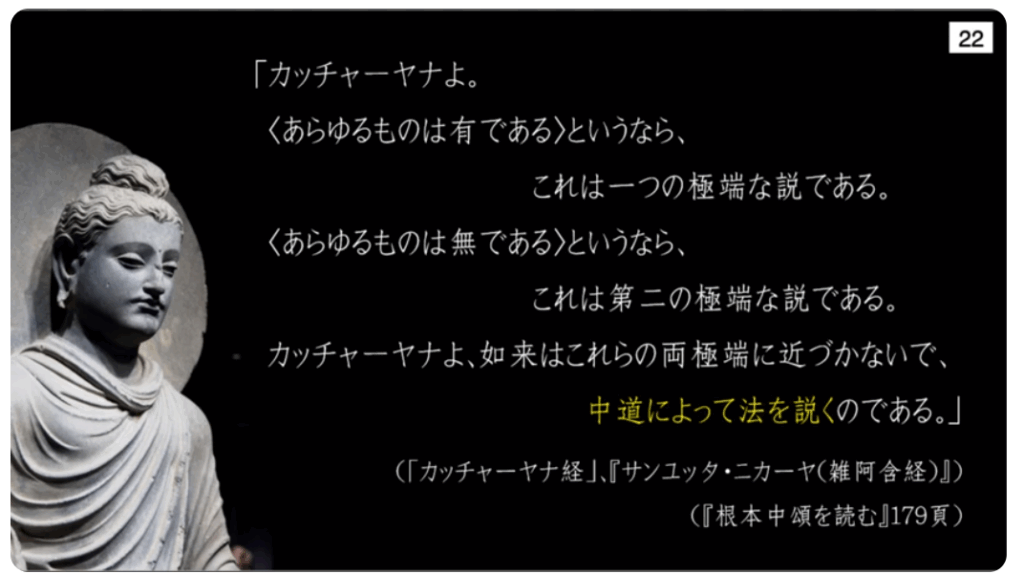

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

■空が根底にあるので

・釈尊は中道を説いた

■釈尊の正式な後継者としての確立

・原始経典の真髄から出発

⇒中道

■大乗仏教 vs 上座部仏教の論争を超える

・釈尊の教えに根ざした龍樹の空観(=中道)

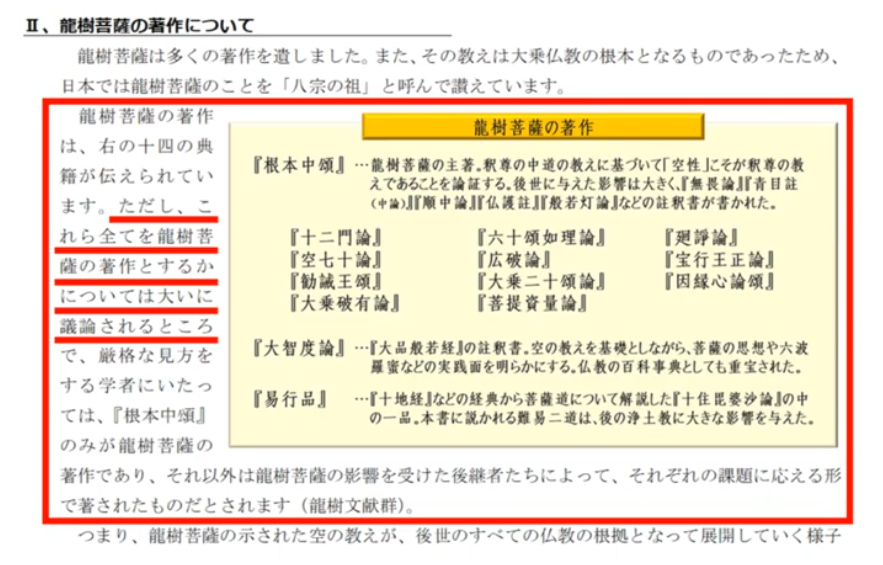

■龍樹の著作

■大乗仏教の「空に教え」

・釈尊の真意であることを明らかにした

⇒「空の教え」を源に

⇒唯識、天台、華厳等の仏教思想が生まれた

・分別を超える

⇒無分別

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

■大乗仏教において慈悲が登場する根拠

・「善」「悪」の両方を包含していくことができる

⇒善人・悪人を救う事ができる悟りの境地

⇒空を根底にしているから

⇒慈悲が可能になる

<参考情報>

■ 縁起に非ざるも──自性(じしょう)

例えば、「道具と作用」ということに関して、ナイフを取り上げてみると、

それは果物の皮をむいたり、切り分けたりするのに極めて有効である。他方、それは凶器ともなり極めて危険なものである。諸刃の刃といわれるのはこのことである。

「楽と苦」についても、一方の人にとっては楽しいと感じられることも、他方の人にとっては苦痛でしかない場合もある。これは人の経験や努力の積み重ねによっても、時代や土地柄によっても異なり多様性をもつ。

このように、我々の見たり、聞いたりする事柄には、他から独立した一義的な意味があるわけではないにもかかわらず、つい自分の思い込みや決め付けによって、その意味を捉えてしまう。

このように、これにはこの固有の性質があると思い込んでしまったものを、龍樹は「自性」と呼び、実際には、そのような自性はなく「無自性(むじしょう)」である、

なぜなら、諸条件によって成り立っていることが「縁起」であるから、

自性とは諸条件により成り立っていることとは反対にそれ自身で成立する性質ということになり、縁起とは反対に因と縁とによらないものであり、そういう自立的な性質は存在しないからである。

これは、何の特徴もないことをいっているのではなく、一方的な思い込みとしての性質はないといっているのである。

われわれの陥りやすい弱点を指摘し、その自覚の下に正しい認識に立つことが、「戯論」を脱する方向性をもった「道(どう)」を歩むことになるというのである。このことを龍樹は『中論』第十五章などで

もし、空でないなら、到達し得ていない(修行の段階)に(向上して)到達することも、苦悩の尽きる段階に到達するための行為も、あらゆる煩悩を断じることもなくなる。(24-39)

自性が存在し「空」でないとしたら、何も変わらないことになり、修行によって努力することによって進歩し向上するという変化も起こらないことになるというのである。「空」であるからこそ、全てに変化をもたらし得るのである。

したがって、誤った行為によって罪を犯したとしても、悔い改め新しい行動を起こせば、自己に変化を起こし得るということである。

ここに自己の福徳を衆生のために、無上菩提に向けるという廻向の思想が表わされている。自己の犯した罪が懺悔により許され得るのも、自己のあらゆる福徳が衆生のために無上菩提に向け、衆生の利益(りやく)になり得るのも、自己の行為と他者の行為とは別物であると区別する「自性」がないからであり、即ち「空」であるからである。

したがって菩薩の行為を因とし縁として衆生の救済が成立し得る、すなわち「縁起」ということになる。あえていえば、龍樹の『中論』の空、縁起、無自性と何ら異なるものではない。

龍樹の主著といわれる『中論』は、全体で二七章、四五〇偈弱からなる、経典以外では世親の『倶舎論』と共に最もよく読まれ研究されてきた仏教哲学書である。

そこに説かれることは、縁起すなわち「空(くう)」である。その意味は、戯論寂滅(けろんじゃくめつ)、縁起に集約されよう。以下にこのことを表す。

この意味で「空」であると知る智慧とは、先入観、固定観念の払拭を目指す英知といってよい。

我々の先入観、固定観念の根本は「戯論(けろん)」にあると説かれる。

この戯論を鎮めることが戯論寂滅(けろんじゃくめつ)といわれ、自ら造った束縛からの自由、解脱に連なるということである。

まず、諸の業と煩悩とは分別から起こる。

また、それらの分別は無始以来の輪廻において繰り返し繰り返し経験してきた知識とその対象、言葉とその対象、行為と行為をなす人、道具と作用、壺と布、冠と車、色(物質的なもの)と受(精神的なもの)、女と男、利益と不利益、楽と苦、名誉と不名誉、非難と称讃などの特徴をもった種々様々な戯論から生起する。この世間的なあらゆる戯論は、空性において全ての存在の自性は空性であると見るときに滅せられる。

「自性(じしょう)分別(ふんべつ)」とは、自ら思い込んだ固有の性質(自性)ありと別け隔てすること格差を設けることであり、それは優越感、劣等感、差別意識、偏見、他者を見下すことにつながりやすい。

したがって、他者の救済、他者への思いやり、すなわち慈悲心は希薄となろうから分別を除く必要がある。このことによって誤った営み(業と煩悩)が正され得ることになる。

空の智慧に目覚めることとは偏見、差別意識の不条理に気付くことに始まる。すなわ

輪廻において形成された思い込み(自性)→戯論→分別→業と煩悩→さらなる輪廻

輪廻から解脱への道(どう)は、自性の空性(縁起・無自性)→戯論の滅→分別の滅→業と煩悩との滅→解脱

出典:サブタイトル/龍樹と世親:森山清徹著転記~戯論(概念化)寂滅(縁起=空)&浄土教思想~