■不生の縁起を説く矛盾

・小乗仏教では一般に縁起を

⇒人間の輪廻の過程における時間的生起の関係と解しているが、

⇒『中論』の縁起はそうではなくて、

⇒相依相関関係の意味であるとすると、

⇒ここに問題が起きる。

⇒縁起という語には「起」(samutpāda)という語が含まれているから、

⇒縁起はもろもろの事物(あるいはもろもろのダルマ)の生起の関係を意味すべきである。

⇒<縁起>という観念は<生起>を含意しているはずである。

⇒そうであるのに、『中論』が不生不滅の縁起を説くということは、

⇒言語表現の上からみて矛盾しているのではないか。

・この問いに対しては、ほぼ三種の答えが与えられている。

⇒まず『順中論』の解答をみると、

⇒「問うて曰く、云何(いか)んが因縁を名づけて不生(ふしょう)となすか。もし不生ならば云何んがしかも説いて名づけて因縁となすか。もし因縁ならば、云何んが不生なる。もし不生ならば云何んが因縁なる。その因縁を不生と名づくるごときは、義、相応せず」という論難に対して

⇒「答えて曰く、これは相応せず。もし因縁を説かば、則ち相応せず。もし体が是れ有るならば、云何んが因縁あらんや。先に有るを以ての故なり。もし〔先に体が〕其れ無ならば、則ち是れ無の法(実在しないもの)なり。云何んが因縁あらんや。〔もともと〕無の法なるを以ての故なり。もしその無法に因縁あらば、是れ則ち兎の角にもまた因縁を須(ま)たん。」〔その場合には〕因は無体なり。物無きを以ての故に、虚空の華のごとし。この故に義の道理が則ち成(じょう)ず。因縁を思惟せば、則ち是れ不生なり。何者か因縁ならんや」(下巻、大正蔵、三〇巻、49ページ上)と答えている。

⇒この意味はおそらく、次のごとくであろう。もしも反対者のいうように縁起が生起を意味しているとするならば、

⇒(一)もしも何らかのものが実有であるならば、実有なるものがさらに生起することは有りえないから生起するということはいえないことになる。

⇒(二)またもしもそのものが<虚空のなかの華>のように無であるならば、無なるものの生起することは有りえないはずである。故にいずれにしても生起は不可能であるから、もろもろの事物を成立せしめている理法を意味する縁起が生起の意味であるはずはない。したがって、縁起とは<不生>ということである。というのであろう。

⇒上の『順中論』の論議は

⇒『中論』の「要するに、有(もの)が生ずるということは、理に合わない。

⇒また、無が生ずるということも、理に合わない。有にして無なるものの生起することもない。このことは以前にすでに論証しておいた」(第七章・第二〇詞。なお『十二門論』と『百論』参照。西洋ではパルメニデスが同様のことを論じたという)

⇒という論法に従って縁起が<不生>であるということを論証しているのである。

■パーヴァヴィヴェーカの解釈

・「縁起とは種々の因縁の和合して起こることを得るが故に『縁起』と名づく」(『般若灯論釈』一巻、大正蔵、三〇巻、51ぺージ下)と解釈しているから、

⇒パーヴァヴィヴェーカによれば縁起とは「縁によって生起すること」である。

⇒そうだとすると『中論』の主張する「不生不滅なる縁起」は矛盾を含んだ概念とならねばならぬ。

⇒この矛盾をどのように解決すべきかということが、パーヴァヴィヴェーカにとっては大問題であったが、

⇒かれは、世俗的立場の真理(世諦)と究極の立場から見た真理(第一義諦)との二種の真理(二諦)の説をもち込むことによってこの解決を試みた。

・世諦においては生起がある。しかし第一義諦においてはない。

⇒したがって『中論』の帰敬序(ききようじょ)において、「不生不滅なる縁起」を説く場合に、

⇒「縁起」とは世諦においていい、

⇒「不生不滅」は第一義諦において説かれる(同、大正蔵、三〇巻、52ぺージ上)。

⇒このように解釈するならば両者のあいだに何ら矛盾はないではないか、という注目すべき解答を与えている。

・この説明は中国の三論宗の解釈とも類似している。

⇒中国の学者はクマ―ラジーヴァの訳語に従って『中論』の<縁起>を「縁によって生ずること」と解していたから、

⇒嘉祥大師吉蔵もパーヴァヴィヴェーカと同じく不生>ということは究極の真理の立場(真諦)でいうが、縁起は世俗的真理の立場(俗諦:世諦)でいうことであると解し、

⇒たとえば、「第一義諦にては本より自ら無生、世諦にては因縁により仮に生ず」(『中論疏』100ページ)と説明している。

⇒ただし嘉祥大師吉蔵の「二種の真理」の説は「言教の二諦」をいうのであるから、両者にあいだいには一応区別を設けなければならない。

<参考情報>

『中論』第一八章第五偈頌(げじゅ)

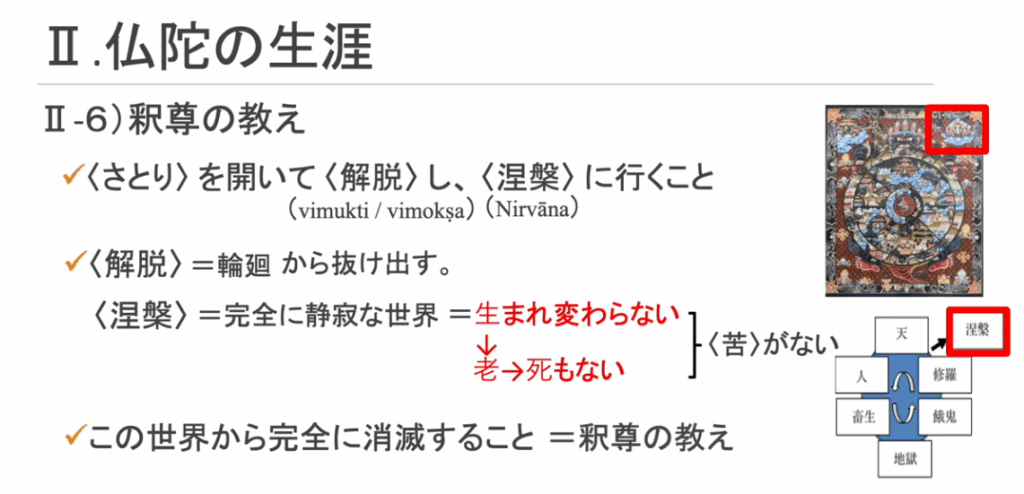

業と煩悩とが滅びてなくなるから、解脱がある。

業と煩悩とは分別思考から起こる。

ところでそれらの分別思考は形而上学的議論(戯論(けろん))から起こる。

しかし戯論は空においては滅びる。

解脱するためには業と煩悩を止滅させなければならない。

この業と煩悩は「分別思考」から起こる。

分別思考とは言語使用のことであり、「言語的分別」と呼ぶこともできる。そして言語的分別は戯論から起きる。仏教は総じて言語に対してあまり肯定的ではないが、とりわけ龍樹は言語の否定的側面を強調する。

そして龍樹の言語批判は二重の意味を持っている。

一つは上に見た説一切有部の「法有」を批判する際の、言葉の背後に実体化した法を想定してはなら

ない、という言語批判である。

もう一つは次の「二諦」を考察する所で細かく見るが、解脱して至るニルヴァーナ(涅槃)の境地は、一切の言語を止滅させなければ至れないという意味での言語批判である。

〇二諦:世俗諦と勝義諦

龍樹は大乗仏教には二つの真理、つまり二つの「諦(たい)」があるとしている。

『中論』第二四章第八偈

二つの真理(二諦)に依存して、もろもろのブッダは法(教え)を説いた。〔その二つの真理とは〕世俗の覆われた立場での真理と、究極の立場から見た真理とである。

『中論』第二四章第九偈

この二つの真理の区別を知らない人々は、ブッダの教えにおける深遠な真理を理解しないのである。

『中論』第二四章第一〇偈

世俗の表現に依存しないでは、究極の真理を説くことはできない。究極の真理に到達しないならば、ニルヴァーナを体得することはできない。

一つは「世俗に覆われた立場での真理」つまり「世俗諦」であり、もう一つは「究極の立場から見た真理」つまり「勝義諦(「第一義諦」、「真諦」とも呼ばれる)」に他ならない。

世俗諦とは世間で認められている言葉によって表現された意見や、慣習、常識的真実である。

これに対して、勝義諦は言葉によっては表現されえない究極の真理であり、「真如」、「涅槃」に相当する。

問題は二つある。

一つは「言葉」である。

縁起が言語の意味連関のネットワークであるならば、言葉で表されたものはすべて縁起によって成立していることであり、言語的分別つまり「戯論」に他ならない。

世間的な常識や、学問上の理論も言葉で表現される以上みな戯論にすぎない。

さらに覚者たちによる説法も言葉によるものである以上、これまた戯論ということになる。

もう一つは一つ目の問題に逆行するように第二四章第一〇偈頌において「世俗の表現に依存しないでは、究極の真理を説くことはできない」とされている点である。

まず一つ目の言葉の問題である。先の『中論』第一八章第五偈頌に「分別思考は形而上学的議論(戯論)から起こる。

しかし戯論は空においては滅びる」とある。

ここでの「戯論」は説一切有部の「法有」のような形而上学的議論を指す狭い意味で用いられている。しかし、広い意味での「戯論」は言葉による表現一般のことである。例えば次のような偈頌(げじゅ)にこのことが示されている。

『中論』第一八章第七偈

心の境地が滅したときには、言語の対象もなくなる。真理は不生不滅であり、実にニルヴァーナのごとくである。

『中論』第一八章第九偈

他のものによって知られるのではなく、静寂で、戯論によって戯論されることなく、分別を離れ、異ったものではない――これが真理の特質(実相)である。

物事が実体であったり、自性(本質)をもつものであるならば、固定した関係しかあり得ない。

そうではなく一切は縁起によって成り立っているからこそ煩悩も起こるし、

逆に縁起によっているからこそこれを止滅させることもできるのである。

ただ凡夫はそれが空において縁起によって仮に成立しているものだということを知らず、

煩悩という実体があるのだと思い込んでいる。

「我」も同様に実体でも自性(本質)のあるものでもなく、

さまざまな事物や状況との縁起によって仮に成り立っている。

言い換えれば様々な言葉との意味連関のネットワークにおいて成立しているものに他ならない。

そしてこの縁起や意味連関のネットワークそのものにも

根拠もなければ、基礎もなく、それらは何によっても支えられていない。

それ故、縁起によって無自性が説かれ、縁起・無自性によって空が説かれるのである(4)。

出典:サブタイトル/縁起・無自性・空/塚原典央著より転記― ウィトゲンシュタインから龍樹へ、そして道元へ―

<参考情報>

・二諦(にたい)の教え:世俗諦(現象界の相対的な真理)と勝義諦(空という絶対的な真理)の二つの真理を区別し、両者を統合的に理解することを説きます。

・真俗「二諦」

龍樹は、相対的な「空」の論理を徹底した結果、釈尊のサトリであった「四諦」・「八正道」や解脱・涅槃さえも相対化し、その執著を否定しなければならない論理的なジレンマに陥った。そこで、サトリなどの世界を絶対化して「真諦(しんたい)」(「勝義諦(しょうぎたい)」・「第一義諦(だいいちぎたい)」)とし、釈尊の説法のようにコトバによって説かれた真理の世界を「俗諦(ぞくたい)」(「世俗諦(せぞくたい)」)とした。これによって「真諦」はコトバを超えた「言亡慮絶(ごんもうりょぜつ)」の絶対の真理だから二項対立の相対とはならなくなった。

出典:龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~■空海の仏教総合学 その8 第七章 大乗の論理学を問う

■チャンドラキールティの反論

・ところがチャンドラキールティはパーヴァヴィヴェーカのこの解釈に反対して、

⇒「縁起」という一語を

⇒「縁(よ)りて」と「起こること」という

⇒二語に分解して考察してはならないと主張する(『プラサンナバダー』9-10ページ)。

⇒すなわち「縁(よ)りて」と「起こること」と二語に分解して、それぞれが独立な意味を有すると考えてはならない。

⇒「縁起」という一語によって

⇒あらゆるもの(法)ともの(法)との論理的相関関係を意味すると解釈している。

⇒したがってチャンドラキールティにとっては「不生不滅なる縁起」という表現に何ら矛盾も感ぜられないのである、という。

・この解釈は「縁起」という語の解釈としては明らかに無理である。

⇒ただチャンドラキールティは初期の仏教徒が漠然と考えていた<縁起>の観念を

⇒つきつめうる限りに追いつめて、この結論に達したのである。

⇒いまチャンドラキールティの註についてみるに、

⇒生起は虚妄であり、縁起は真理であり、生起と縁起とは正反対の概念であった。

⇒また、諸事象の生起が成立しないが故に縁起が成立するというのであるから、

⇒「不生」がすなわち縁起の真意である。

⇒この点において、縁起を

⇒「縁によって起こること」となす小乗仏教一般ならびにパーヴァヴィヴェーカの解釈と、

⇒「不生」と解するチャンドラキールティの解釈とは正反対である。

■矛盾への三つの解答

・このようにしてわれわれは、縁起という語に「起」という語が含まれているにもかかわらず、

⇒縁起を不生または不起であるとみなす場合に感ぜられる、言葉の表面上の矛盾に関して

⇒三つの解答がなされていることを知る。

⇒第一、アサンガは、事物の生起は一般に成立しえないから、『中論』が縁起を主張しているのに、その縁起が生起の意味を含むはずはない、と主張した。

⇒第二に、パーヴァヴィヴェーカは<縁起>とは聖俗的真理の立場(世諦)でいい、

⇒<不生>とは究極の真理の立場(第一義諦)でいうから、両者にあいだに矛盾ははないと解した。

⇒第三に、チャンドラキールティは縁起の論理的相関関係を意味し、生起という意味を始めから含まれないと考えていた。

・この三種の解釈も

⇒究極においてはたいした相違もないであろうが、説明としてはかなり相違している。

⇒この三種のうち、どの解釈がナーガールジュナの原意に最も近いかということが問題となるが、

⇒おそらくチャンドラキールティの解釈が最も近いであろうと思われる。

■四不生

・いま『中論』のもとの詩句自体について考察してみると、

⇒帰敬序(ききようじょ)のおける縁起の説明の後を受けて、次に、

⇒「もろもろの事物はどこにあっても、いかなるものでも、自体からも、他のものからも、〔自他の〕二つからも、また無因から生じたもの〔無因生〕も、あることなし」(第一章・第一詩)

⇒といって縁起が<不生>の意味であるということを説明している。

⇒これと同じ内容を他の詩句においても述べている。

⇒「事物は自体〔自性〕から生じない。他のものからも生じない。自体と他のものからも生じない。何から生ずるのであろうか」(第二一章・第一三詩)

⇒「事物は自体からも生じない。他のものからも生じない。自体と他のものからも生じない。顚倒した見解をいただくものがどうしてありえようか」(第二三章・第二〇詩)

⇒また第一二章においては最初の第一詩において、

⇒「苦しみは<自らによって作られたものである>(自作:じさ)、<他によって作られたものである>(他作:たさ)、<両者によって作られたものである>(共作:ぐうさ)、<無因である>(無因作:むいんさ)と、ある。

⇒人々は〔それぞれ〕を主張する。しかるにそ〔の苦しみ〕は結果として成立するというのは正しくない」とまず主張し、

⇒第一二章全体がこの詩句の論証のために述べられている。

⇒このように事物は自体からも生ぜず、他のものからも生ぜず、両者からも生ぜず、無因生でもないというならば、

⇒生起のあらゆる型を否定したわけであるから、

⇒『中論』においては縁起が生起の関係を意味しないことは明らかである。

⇒そのほか『中論』においては不生を論じた詩句はすこぶる多いが、すでにたびたび言及したからここでは省略しておく。

■ブッダバーリタの独自の基礎づけ

・さらに後世のブッダバーリタになると

⇒上の「四不生」(生起についての四つのありかたのどれについてみても不生であるとということ)を註して独自の説明によって基礎づけている。

⇒「もろもろの事物は自体から生じない。何となればその生起の無意識なるが故に。また太過(説明範囲があまりにも広すぎることになること)の理論的誤謬が付随するから。

⇒何となれば自体によって存在しつつある事物がさらに生起するということは無意味でるから」(『プラサンナパダー』14ページ、ブッダバーリタ註11ページ)

⇒「もろもろの事物は他のものからも生じない。何となれば一切のものから一切のものが生起する〔という理論的誤謬が〕附随し起こるが故に」(同書36ページ、同註11ページ)

⇒「もろもろの事物は〔自と他との〕両者からもまた生じない。何となれば両者の立場について指摘された理論的欠陥が附随し起こるが故に」((同書38ページ、同註11ページ)

⇒「もろもろの事物は無因からも生じない。何となれば常にかつ一切のものから一切のものが生起する〔という理論的誤謬が〕附随し起こるが故に」((同書38ページ、同註11ー12ページ)

■生起の意味を含まない縁起

・この説明に対してはパーヴァヴィヴェーカの抗議があるが、

⇒チャンドラキールティやプラジニャーカラマティはそのまま採用している。

⇒要するにナーガールジュナを始めとして中観派の諸哲学者は、

⇒「自生」「他生」「共生(ぐうしょう)」「無因生」という生起のあらゆる型を否定することによって縁起を成立せしめようとしたのであった。

・縁起に生起の意味が含まれていないことは

⇒ナーガールジュナの他の著書からみても明確である。

⇒すでに大乗経典の中においても「縁起は不生不滅であると論じているが(稲幹経(とうかんぎょう)88ページ)

⇒いまナーガールジュナの『六十頌如理論(ろくじゅうじゅにょりろん)』をみるに(『国訳一切経』中観部三、『六十頌如理論』の脚註に引いてある山口益博士のチベット文からの訳に若干加筆した)、

⇒「微細なる物においてもなお〔自性として〕生を分別する無智なる人は縁生(縁によって起こる因果関係)の義を見ないのである」(第一二詩)

⇒「どのようにしてこのことを知るべきか。〔これは〕真性を知る最上者(仏)によって、縁起を〔正しく〕見て、縁生のものは不生であると説かれたのである」(第四八詩)といい、

⇒また「縁起は生滅を離れている」(第二三詩)ともいう。

⇒ともかく、いずれの解釈によるとしても、

⇒われわれの現実に経験し、われわれがそのうちに生存しているところの現象世界においてはもろもろの事物が生滅変遷する。

⇒しかしそれは仮のすがたであって、真実には生滅ということはありえないというのである。

・それではナーガールジュナのこの説明は

⇒仏経のうちのどの系統から受けついでいるかということが問題になる。

⇒「諸法の不生」ということは『般若経』のうちにくりかえし説かれているところであるが、

⇒縁起を不生と解する思想は最初期の仏教までさかのぼりうる。

⇒ブッダは苦または苦楽あるいは十二支のひとつひとつについて、

⇒それが自ら作られたものではなく、他のものによって作られたものでもなく、自作にしてまた他作のものでもなく、

⇒自作にも非ず他作にも非ざる無因生のものでもなく、

⇒実に縁起せるものにほかならぬと説いたという。

・したがって縁起が

⇒時間的生起の関係を意味するのではないという思想は

⇒最初期の仏教に由来する点もあるということは明確である。

⇒そうして『中論』はまさしくこの問題を取り上げたのである。

⇒原始仏教経典においては、

⇒諸事物は「自作」「他作」「共作」「無因作」のいずれでもないということが簡単に述べられていたのにすぎないのに、

⇒中観派がこれを受けついて詳細に論証したのであった。

■チャンドラキールティの註の矛盾

・以上において、『中論』の「縁起」は

⇒生起の意味を含まないという説明が一応終わったのであるが、

⇒なお問題となることは、

⇒チャンドラキールティの註の中に縁起を「諸法が縁によって生じること」と説明している箇所がある。

⇒それでは上述の論議と矛盾するし、

⇒またすでに述べたチャンドラキールティ自身の説明とも矛盾するのではないか、という疑問が起こる。

⇒たとえば、「それ故に『もろもろの事物が因と縁とに依存して生起する』ということが『縁起』の意義である」(『プラサンナパダー』5ページ)というし、

⇒チャンドラキールティの註にはそのほかこれと類似した説明がかなりみられる。

⇒そうだとすると、小乗一般の解釈と異ならないことになる。

・しかしそれもよく考えてみると、

⇒もろもろの事物が縁によって生じるという説明を一応承認しつつ、

⇒もろもろの事物はそれ自体としては(自性上)生起しない、ということを主張してるのである。

⇒チャンドラキールティもこのような説明によりながら、

⇒「この<縁起>なるものは因と縁とに依存して〔種子から〕芽が、

⇒また〔無明・行から〕識が生起することであるが、

⇒それはそれ自体としては生起しないことである」(同書503ページ)という。

・『中論』についてみるに、

⇒「縁によって起こるものは、なにものでも本性上やすらい(寂静)でいる。

⇒それ故に<現に生じつつあるもの>はやすらいでいる。<生>そのものもやすらいでいる」(第七章・第一六詩)とあり、

⇒また『六十頌如理論』においては、「それぞれ〔の縁〕を得て生じたものは、すべてその自性上は生起したのではない」と説ている。

⇒そうしてチャンドラキールティは、縁起は不生であるという主張の論拠の一つとして後者の文を引用してほどであり、またこれと同趣意の文は他にも見られる。

⇒したがって一応生起を認めつつも

⇒それ自体としての<自性上>不生を説いたのであるから、

⇒前述の説明と矛盾することはないであろう。

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。

それ故、「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■釈尊の悟り

■縁によって本体は変わる

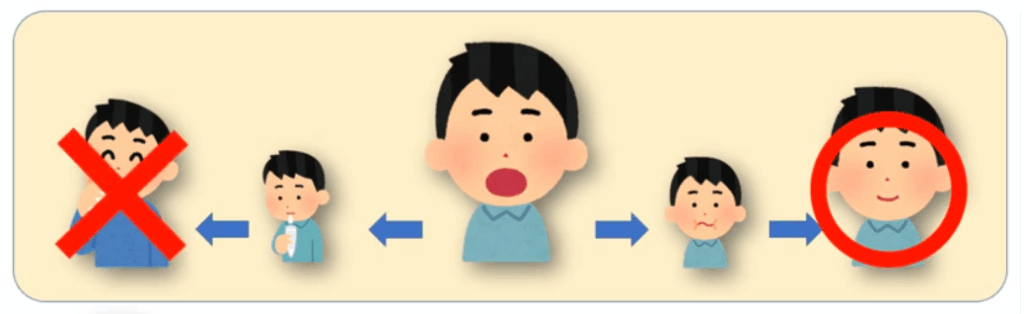

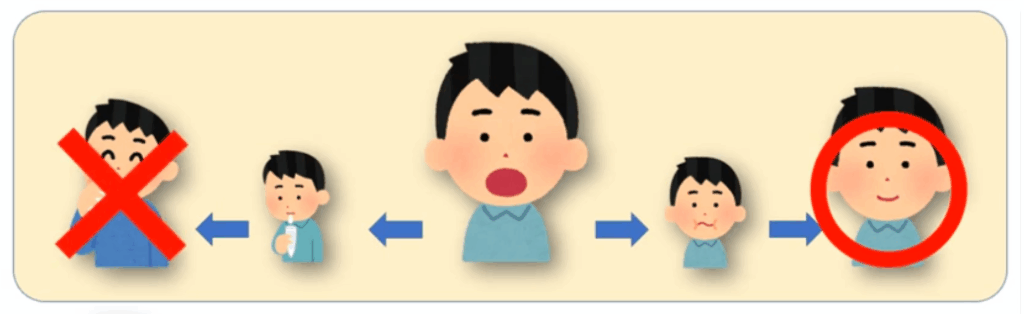

・口の中にあるツバ(縁)は自然と飲める(汚くないツバと心で思う)

⇒一旦、口の中にあるツバをコップに出したツバ(縁)は飲めない(汚いツバと心で思う)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

⇒固定的な汚いツバは永遠に存在しない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)は妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

■縁起とは

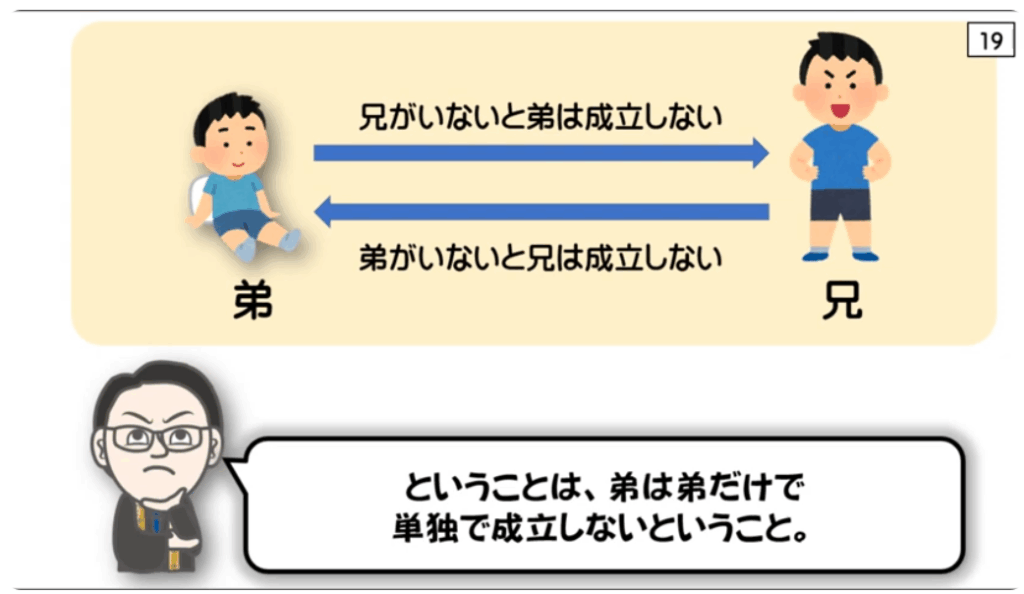

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

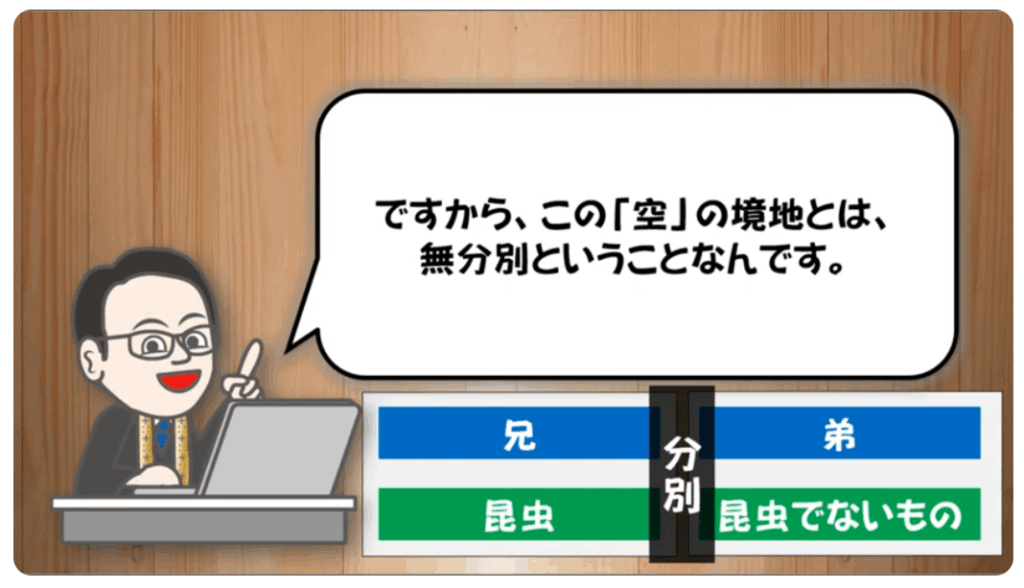

■相依性の否定

■執着から離れる

・名付けることを排する

■我々が勝手に昆虫というカテゴリを付けた(名付けた)

・実体はない

⇒無自性=空

■名付けられたも=有為

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

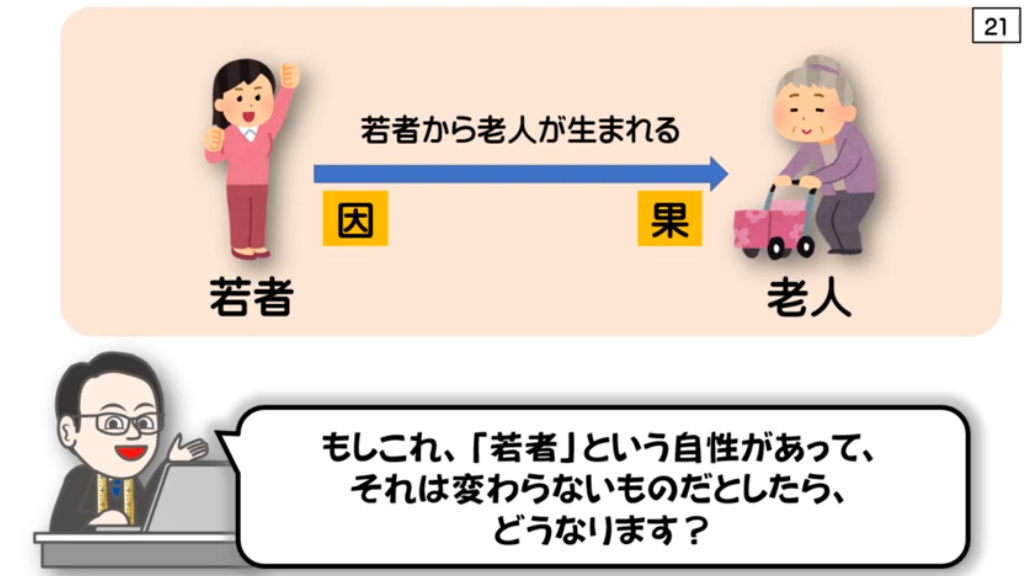

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

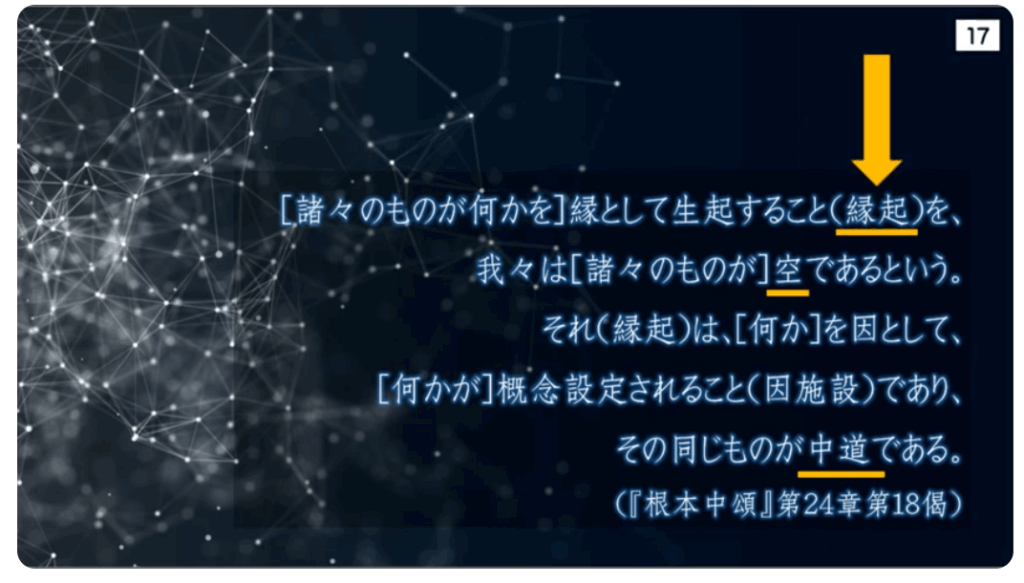

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

【一例】

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

⇒物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

■善・悪を超えた悟りの境地

・相依存の否定

・継時的な因果関係

⇒言葉(名付け)からの開放(執着を離れる)

⇒無分別

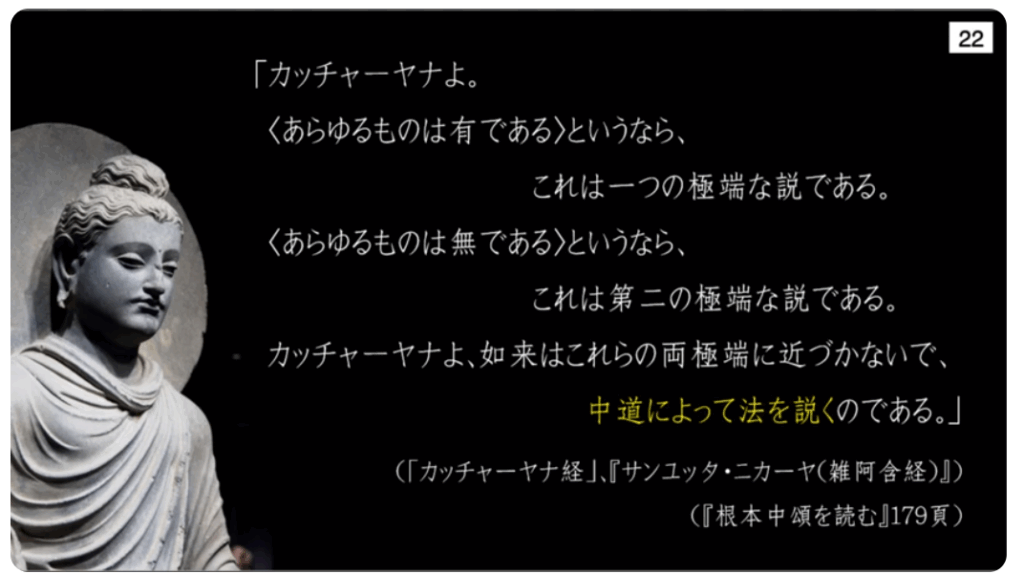

■釈尊の悟り=中道

・両極を排する中道

⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない

⇒「空の教え」こそが

⇒釈尊の真意である中道

◆縁起による「空の教え」=中道における「空の教え」

・縁起=中道

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空

■空が根底にあるので

・釈尊は中道を説いた

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~