■中道

■三諦偈

・中観派の思想において

⇒中または中道という概念がきわめて重要な位置を占めている。

⇒『中論』の原名は東北目録(No3824)によれば

⇒Mādhyamika-śāstra(マードヤミカ・シャーストラ)ともいわれている。

⇒また『入中観論』においては『中論』の詩句を引用する場合に、

⇒「『中論』に曰く」というところをたんに「中より」としてあるところもある。

⇒またナーガールジュナの学徒は

⇒一般に中観派(Mādhyamika 中派)と呼ばれ、あるいはMādhyamikavādinともいわれ(『さとりの行ないへの入門』パンジカー、360、390、397ページ)、まれには「中の心を有するもの」(Mādhyamikacitta)という変わった呼びかたもされている(『俱舎論』ヤショーミトラ註)。

⇒そうして中観派の説はMādhyamika-darsanaとよばれている(『プラサンナバダー』275ページ)。

⇒故にナーガールジュナおよび中観派にとっては、中および中道という観念が極めて重要なものであることがわかる。

<参考情報>

『中論』のサンスクリット語原名は Mūlamadhyamaka-kārikā(ムーラマディヤマカ・カーリカー)

⇒ナーガールジュナ(龍樹)によって著された中観派の根本的な哲学書であり、仏教思想における「空(śūnyatā)」の概念を体系的に論じたものです。以下にその構成と主要な内容を簡潔にまとめます。

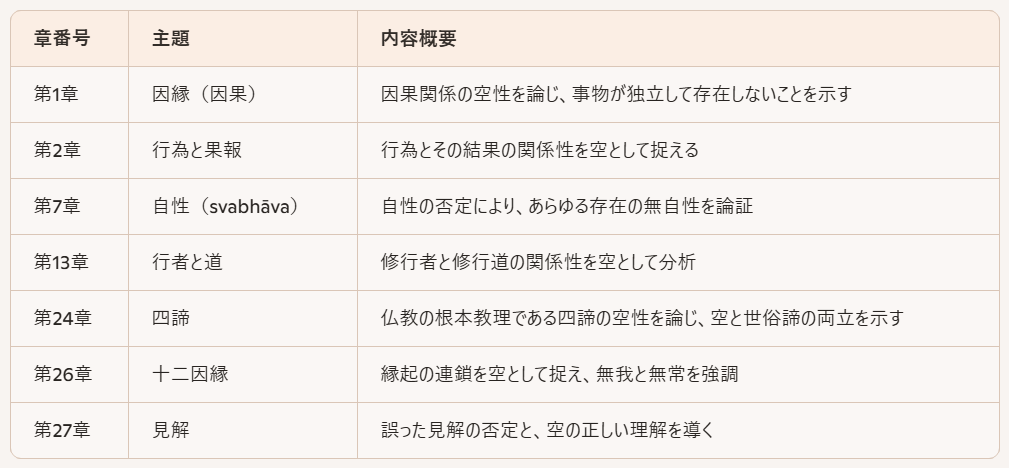

⇒全体は 27章 から成り、それぞれが特定の哲学的主題を扱っています。代表的な章は以下の通りです:

・中心思想:空(śūnyatā)

⇒ナーガールジュナは、すべての現象が「縁起」によって成立しており、独立した実体(自性)を持たないと主張します。この「空」の理解は、以下のような論理によって支えられています:

中道(madhyamā-pratipad):常見(永遠不変)と断見(完全消滅)の両極端を避ける中庸の立場。

四句分別(catuṣkoṭi):肯定・否定・両方・どちらでもない、という四つの論理的可能性を用いて、言語や概念の限界を示す。

二諦説:真理には「世俗諦(慣習的真理)」と「勝義諦(究極的真理)」があり、空はこの両者を統合する視座である。

・哲学的意義

⇒『Mūlamadhyamaka-kārikā』は、

⇒唯識派や瑜伽行派とは異なる視点から、

⇒仏教の根本的な教義を再解釈し、後のチベット仏教や東アジア仏教に大きな影響を与えました。

⇒特に「空」の理解は、禅や華厳思想にも深く関わっています。

出典:Microsoft Copilpt

・しかるに、このように重要な中道という語が

⇒『中論』においてはただ1回でてくるのみである。

⇒すなわち「四つのすぐれた真理の考察」という第ニ四章の第一八詩に言及されているのみである。

⇒われわれはこれを手がかりにして考察を進めなければならない。

⇒「どんな縁起でも、それをわれわれは空と説く。

⇒それは仮に設けられたものであって、

⇒それはすなわち中道である」(第一八詩)とあり、

⇒これをクマーラジーヴァは、

⇒「衆因縁生の法、我即ち是れ無なりと説く。

⇒亦た是れ仮名(けみょう)と為す。

⇒亦た是れ中道の義なり」

⇒と訳しているが、中国では後にこれが多少変更されて、

⇒「因縁所生の法、我即ち是れ空なりと説く。

⇒亦た是れ仮名(けみょう)と為す。

⇒亦た是れ中道の義なり」

⇒という文句にして一般に伝えられている。

⇒天台宗も三論宗も後者を採用しているし、

⇒なた後者のほうが原文に違うことなくよくその意味を伝えている。

・この詩句は

⇒中国の天台宗の祖とされる慧文(えもん)禅師によって注意されるに至った。

⇒そうして天台宗によってこの詩句は

⇒空・仮(け)・中の三諦を示すものとされ、「三諦偈(さんたいげ)」とよばれるようになった。

⇒すなわちその趣旨は、

⇒因縁によって生ぜられたもの(因縁所生法)は空である。

⇒これは確かに真理であるが、

⇒しかしわれわれは空という特殊な原理を考えてはならない。

⇒空というのも仮名であり、

⇒空を実体視してはならない。

⇒故に空をさらに空じたところの境地に中道が現れる。

⇒因縁によって生ぜられた事物を空ずるから非有であり、

⇒その空をも空ずるから非空であり、

⇒このようにして「非有非空の中道」が成立する。

すなわち中道は二重の否定を意味する。

⇒ほぼこのように中国以来伝統的に解釈されてきた。

⇒しかし、この天台以後の解釈がはたしてナーガールジュナの原意を得ているであろうか。

⇒すでにわが国においてもこの疑問をいだいた学者もあったが、

⇒やはり結局は天台の解釈に従うべきであるとされている。

■原文による原意の考察

・ところが中国以来の伝統的解釈と無関係に『中論」を研究した

⇒スチェルバッキー、インドのP・L・ヴァイディヤ、同じくN・ダットなどの二、三の学者は

⇒この詩句はたんに、

⇒縁起・空・仮名・中道という四つの概念の同一であることを意味していると考え、

⇒三諦の思想に言及していない。

⇒そこでわれわれは、原文および諸註釈などによってその原意を考察する必要がある。

・まず最初の「因縁所生の法、我即ち是れ空なりと説く」の原文は、

⇒「どんな縁起でも、それをわれわれは空と説く」とある。

⇒『中論』においては一般に縁起と空とは同義であるから、

⇒ここでもそれを意味しているのであろう。

⇒このことはチャンドラキールティの註からみても明らかである(『プラサンナバダー』503ページ)。

⇒故に中国以来の解釈のように、

⇒因縁によって生ぜられた諸法を否定して空を説いたのではなく、

縁起を肯定して、その縁起と空との同義であることを主張しているのである。

⇒次に「亦た是れ仮名と為す」の原文は

⇒「それは仮に設けられたもの(仮名)である」とあり、

⇒「それ」が空をさすことはチャンドラキールティの註からみて明らかである(同書504ページ)。

⇒しかしながらこの文句の意味は、中国以来の解釈のように、

⇒「空亦復空(くうやくぷくう)」(「空もまた否定されねばならない」の意)の意味を説いたのではなく

空と仮名とが同義であることをいうにほかならない。

⇒チャンドラキールティの註によると、

⇒空がそのまま仮名であるとともに、また仮名がそのまま空の意味である。

⇒空をさらに空ずるという説明はみられない

⇒(ただ、漢訳では「仮名」という語に「不空」という意味を認めうると考えて、

⇒『中論』本文において空を仮名とみなすのを、

⇒非空を空ずるという趣旨であると解するのである。

⇒おそらく翻訳者クマーラジーヴァ、あるいはかれを助けた人々がすでにこのように考えていたのであろう)。

・さらに傍論であるが、上記の説明は注目すべきものである。

⇒仮名とは詳しく訳せば

⇒「縁(よ)って施設(せせつ)せられたこと」であるが、

⇒上記チャンドラキールティの説明によれば、

⇒たとえば一つの車はその車の各部分である車輪などが集まることによって形成されているのであって、

⇒各部分を取除いたならば、

⇒車というものはどこにも認められないというのであるから、

⇒これこそまさしく小乗の有名な析空観(しゃつくうかん)である。

⇒このような説明はすでに原始仏教聖典の中に存する(『雑阿含経(ぞうあごんきょう)』四五巻、大正蔵、二巻、327ページ中)。

⇒また、『大智度論』四二巻においても、

⇒『般若経』の「一切の名字に住すべからず」という句を註釈する箇所で

⇒やはり車の喩をもって同様に析空観を説いている(大正蔵、二五巻、364ページ下)。

・従来三論宗・天台宗の説明によると

⇒小乗の空観は析空観であり、

⇒大乗の空観は体空観または即空観であるといわれている。

⇒このようにチャンドラキールティの註や『大智度論』に析空観の説明がある以上、

⇒必ずしも中国の解釈が絶対的なものであるとはいえないということが明かである。

・最後に「亦た是れ中道の義なり」の原文は

⇒「それはすなわち中道である」とあるが、

⇒チャンドラキールティの註によると「それ」とは空をさしている(同書504ページ)。

⇒空がすなわち中道であり、

中国一般の解釈のように空を空じた境地に中道が現れるのではない。

・では何故に空がそのまま中道といわれるのか、

⇒という理由をみると、

⇒すなわち自性上不生なるものは「有」であるということができない。

⇒また自性上不生なるものは無くなるということがないから、「無」ということもできない。

⇒「不生」と「空」とは同義であるから、

⇒したがって空は有と無という二つの極端(二辺)を離れていることとなる。

故に空は二辺を離れた中道である(同上)、ということになる。

■空・仮名・中道は縁起の同義語

・従来中国においては空も一つの極端(一辺)とみなされていたが、

⇒インドの中観派においては

空は有と無という二つの極端を離れた中道である。

⇒中国においては「非有非空の中道」が説かれるが、

⇒チャンドラキールティの註によれば必ず「非有非無の中道」であり、

⇒「非有非空の中道」という説明では出てこない。

・元来インドの中観派にとっては

⇒「非有非空」とは意味をなさない概念である。

⇒有は無と対立しているのであって

⇒決して空と対立するものではない。

⇒また空は実有と対立するけれども

⇒決して有と対立することはない。

⇒われわれは「空」と「無」とを区別し、

⇒また「有」と「実有」とを区別する必要がある。

⇒したがって非有非無である空はまた中道ともよばれる。

こういうわけで空、仮名、中道は皆縁起の同義語である。(同右)

・またチャンドラキールティは他の箇所において

⇒「このように我と諸法との同一を説く人々は誰でも、

⇒常住と断滅を離れた、縁りて仮説されたことを意味する最上にして深遠な縁起の本性を見ない」(同書214-215ページ)

⇒というから、チャンドラキールティは中道と仮名と縁起とを同義にみていたにちがいない。

・以上は主としてチャンドラキールティの註釈について検討してみたのであるが、

⇒さらに他の註釈についてみても同様のことがいわれる。まず『無畏論』をみるに、

⇒「我れは因縁生のものを空なりと説く。これは縁りて施設せられたるものなるが故に、因縁生(縁起)ならざる如何なる法もあることなし」(『無畏論』国訳、166ページ)。とあるから、

⇒天台宗でいうような三諦の説はどこにもみえず、

⇒これらの諸語を同義とみなしている。

⇒また『般若灯論釈』も同様に解しているし、また『大乗中観釈論』の解釈は難解でよく読めないが、同様に解してさしつかえないと思う。

・残るところはピンガラの解釈であるが、

⇒この部分の解釈の中に「空亦復空」という文句は

⇒ここに限らず他の部分においても説かれていることであり、

⇒この詩句と本質的関係があると読むべきほどのものであるかどうかは疑問である。

⇒かつ空と無とは厳重に区別する必要があるのに、

⇒クマーラジーヴァはśūnyatā(空)を「無」と訳すこともあったから、

⇒「無」と「空」の問題に関してはクマーラジーヴァの訳を典拠として議論を立てることは不可能である。

・さらにナーガールジュナの他の著書についてみても上述の議論はいよいよ確かめられる。

⇒『廻諍論(えじょうろん)』の最後の詩句をみると、

⇒「空と縁起と中道とを同一の意義をもったものだと説き給うた、かの無比なる仏に敬礼し奉る」

⇒といってこの三概念の同義であることを明確に断言している。

・故に天台の解釈が

⇒ナーガールジュナの原意に適合していないことはいよいよ明確である。

⇒さらに『大智度論』における説明や『入大乗論』におけるこの第一八詩の引用からみても、このことは確かめられると思う。また『大智度論』にある、

⇒「因縁生の法、是れを空相と名づけ、また中道と名づく」

⇒という詩句の原文が、もしもこの第一八詩と同一であったならば、

⇒クマーラジーヴァ自身もこの四つの概念を同義と考えていたことが明らかである。

・次に三論宗の解釈をみるに、

⇒嘉祥大師吉蔵自身が三諦の考えをもっていたことは確かであるが、

⇒しかし上述の思想もそのまま伝えている。

⇒『中論疏』の、三諦偈に対する註釈をみると、四つの解釈が示されている。

⇒そのうち、初めの三つは天台の解釈および今日一般に述べらている解釈に近いが、

⇒第四の解釈は必ずしもそうでない。

⇒さらにまた嘉祥大師吉蔵がこの第一八詩を多少書き換えて伝えているところががる。

⇒それによると、「中論の所説のごとし。因縁所生の法、我即ち是れ空なりと説く、即ち是れ仮名なり、即ち是れ中道なり」(『二諦義』上巻、大正蔵、四五巻、85ページ中)とあるから、

⇒この詩句に三諦の思想を読みこんでいなかったことがわかる。

⇒嘉祥大師吉蔵は一般に一つのことに対して種々なる解釈を下す傾向があるから一概に断定することはできないが、

⇒とにかく、空と仮名と中道とが共に縁起の同義語であるということを一方においては承認していたことは明らかであろう。

■インドと中国の解釈の相違

・要するに第二四章の第一八詩に関して

⇒後世中国においては三論宗(嘉祥大師吉蔵等)も天台宗も種々複雑な説明を試みるに至ったのであるが、

⇒インドの諸註釈によってその原意を探るならば、

⇒縁起、空、仮名、中道の四つの概念が

⇒同趣意のものであるということを説いたにはかならず、

⇒後世におけるように空をさらに空じた境地に

⇒中道が現れると考えたのではないということが明らかである。

⇒もちろんわれわれは中国仏教思想の独自の意義を認めるにやぶさかでない。

⇒ただわれわれとしては、中国仏教における解釈が

⇒インドのものと違うということを指摘するのである。

・そこでここに二つの問題が残る。

⇒まず第一に「中道」の意味を、

⇒中国の解釈から切り離して、

⇒さらに深く考察する必要がある。

⇒第二にいわゆる「三諦偈」に空見を攻撃する思想が含まれていないとするならば、

⇒空見の排斥、すなわちいわゆる「空亦復空」をどのように解釈するべきか。

⇒以下、この二つの問題を考えてみたい。

(次章:NN2-4.『中論』:『空の考察』~中道の意義~(龍樹:中村元著より転記)にて記載)

<参考情報>

例:空観思想(=中道:龍樹/ナーガールジュナ)を基盤にして

『天台思想』

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

<参考情報:Google chrome AI回答>

三諦(さんだい)

天台宗で説かれる「空諦(くうたい)」、「仮諦(けたい)」、「中諦(ちゅうたい)」の三つの真理を指します。

- 空諦::一切のものは実体がない、空であるという真理です。

- 仮諦::一切のものは、因縁によって仮に存在しているという真理です。

- 中諦::空でもなく、仮(有)でもない、空と仮を共に受け入れる中道の実相を示す真理です。

天台宗では、これらの三つの真理はそれぞれ別々に存在するのではなく、互いに融け合い、一念の中に全てが顕現している「円融三諦(えんゆうさんだい)」として説かれます。

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

このように施設や仮名に積極的な意味を持たせることが可能である。それどころか、仮名がなければ因果も時間も把握できないのである。

我々の持つ、確かであるとされる知識の、そのほとんどは因果関係や所属関係の事柄である。しかしそれは、実は概念構成による定義や公理といった、約束事即ち仮名によって成り立ち、それらを用いた証明によって知識の確実さを主張していたのである。その約束事が当たり前のようになってしまえばそれらの知識は暗黙の了解事項になるだろうが、その「約東」の決め事という枠を取り外せば、自分に都合の良い勝手な現実の切り取りでしかないことが曝け出されるだろう。

このような批判的見方によって知識の不確実さを暴き、その果てに「諸法実相」(dharmata)が拓かれるとするのが龍樹の立場であると考えられるが、残念ながら、それ以上の「諸法実相」の詳しい説明は『中論』においては見いだせない。

この「仮名」を正当に評価し採用しているのが、天台智顗(ちぎ)の教学である。

天台では仮名を単純にして「仮」と称するのだが、「仮」は前述のように、無でもあり有でもある。それはちょうど、「可能性」の概念が無でもあり有でもあるのと同様である。また、そのように捉えることが「中」である。

つまり、有り得ることは有ること、有ることは有り得ること、という連関をわきまえて一切を「亦有亦無」の論理の中に包摂すること、これが「中」である。

同時にその「捉える」ということがまた、一種の「有」となり、有の限界を究めればそれは空となる。このように、「空」と「仮」と「中」は、それぞれ独自の機能を持ちつつ、相互に関連し合うという論理を展開するのが、三諦円融の理である。この論理は龍樹の「空」説や「仮」説をなくしては存在し得ないと言ってよい。

時間が成立しないことは天台智顎の『摩訶止観』にある「四運心」の説明にも出てくる。『業、若し未来ならば、未来は未だ有らず、如何ぞ業あらん。業、若し現在ならば、現在は念念住せず、念若し已に去らば即ち過去に属す、念若し未だ至らざるは即ち未来に属す、起に即して即ち滅す、何者が現在ならん。」

このよう未来は無い、過去も無い、起と滅の間には微塵の刹那も無く、現在もない、という徹底した三世否定は龍樹から受け継がれたものである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~

<参考情報>

【隋時代(581年~618年)に生まれた天台宗】

天台宗の起源と発展

- 創設者:天台宗は、智顗(ちぎ:538年~598年))によって創始された。智顗は天台山(浙江省天台県)に住み、そこで教えを広めた。

- 教義:天台宗は『法華経』を根本経典とし、五時八教や一心三観などの教義を発展させた。これにより、仏教の教えを体系的に整理し、多くの信徒を引き付けた。

- 本尊:特定の本尊はない。一般に多くの寺院では釈迦牟尼仏(法華経に説かれるお釈迦様)を本尊としている。他に阿弥陀如来や薬師如来を本尊とする寺院もある。

天台宗の影響

- 国家との関係:天台宗は隋の第2代皇帝煬帝(ようだい)の帰依を受け、国家の庇護のもとで発展した。智顗(ちぎ)は天台山に国清寺を建立し、天台宗の中心地とした。

- 文化的影響:天台宗は中国の仏教文化に大きな影響を与えた。特に、禅宗や華厳宗など他の仏教宗派にも影響を与え、その教義は広く受け入れられた。

<参考情報>

■天台智顎(ちぎ:538年~598年)

・真実の仏教を求めて – 天台宗を開く

天台大師は今から1400余年前に霊山天台山にこもられ『法華経』の精神と龍樹の教学に基づき 教理と実践の二門を兼備した総合的な仏教を確立され、新しい中国独自の仏教、真実の仏教である天台宗を開かれました。

隋晋王広(煬帝)の尊崇篤く、隋代第一の学匠として「智者大師」の号を賜わり、 わが国では高祖天台智者大師とお呼びし、篤く尊崇され、伝教大師(最澄)により伝えられた。

・天台三大部

48歳の時、陳の皇帝に請われて天台山を下山、 金陵の名刹光宅寺で『法華経文句』を開講されました。 その後、陳は隋により滅ぼされ、首都金陵も戦場となります。 大師は戦乱を避け故郷の荊州に帰郷されました。 ここで玉泉寺を建立され、『法華玄義』と『摩訶止観』を 講説されました。これらは天台宗の聖典として弟子の章安灌頂により筆録され、天台三大部と称されています。

出典:http://www.shiga-miidera.or.jp/doctrine/tendai/index.htm 三井寺

日本への伝播

- 最澄の役割:日本では、平安時代に最澄(伝教大師:767年~822年)が唐に渡り、天台宗の教えを学んだ。帰国後、比叡山に延暦寺を建立し、日本における天台宗の基盤を築いた。

※堂内は外陣と中陣、内陣に分かれる天台仏堂特有の形式をとる。僧侶が祈りをささげ、本尊の秘仏、薬師如来を安置する宮殿(くうでん)が置かれた石畳の内陣は、中陣より約3メートル低い。つまり中陣にいる一般参拝者と同じ高さに、本尊がある設計になっている。

同寺総務部の礒村良定主事は「天台宗では人間はだれでも仏になることができる、と説いている。参拝者が見上げるのではなく、本尊と対等にすることでそれを表している」と話す。

天台宗は、中国仏教の中でも特に体系的で深遠な教義を持つ宗派として、歴史的に重要な位置を占めている。

出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO18258790Z20C17A6AA2P00/

<参考情報>

私たちがよくお唱えする「南無阿弥陀仏」には、天台宗の教えがすべて凝縮されています。阿弥陀の三文字に次の意味が込められています。

阿:原因があって結果が生じるという縁起の教え

弥:すべてのものは関わり合い融合して存在するという諸法実相の教え

陀:すべてのものが仏さまになる可能性をもっているという悉有仏性の教え

縁起の教えで

「原因が苦しみを生じるからこそ何事にも執着せず」、

諸法実相の教えで「全てが自分に関わるからこそ他者を思いやり」、

悉有仏性の教えで「私たちも仏さまになれるからこそ仏さまの境地にいたることができる」と思うことができるのです。

このような気持ちで「南無阿弥陀仏」と唱えることが大切です。

より詳しい内容を記します。

私たちが、「南無阿弥陀仏」とお唱えしたならば、仏の悟り、諸法実相、一切衆生悉有仏性を伝えられないことはありません。

「南無阿弥陀仏」と唱える時には、『観心略要集』の「仏の名を念ずるとは…謂く阿弥陀の三字に於いて、空仮中の三諦を観ずべきなり。彼の阿とは即ち空、弥とは即ち仮、陀とは即ち中なり。」と、「南無阿弥陀仏」と唱えながら一心三観するのです。

三観とは、中論の「因縁所生の法は、我れ説きて即ちこれ空、また名づけて仮名なり、またこれ中道の義とす」であり、「縁起・無自性・空」と観想するのです。

一心三観の空観は一切の存在を、

「縁起、因縁和合して仮和合している存在は、→無自性であり、実体はなく、→空である」と、心を無執着の世界へ、空へと運ぶことです。

一心三観の仮観は、

この現実を見たなら、縁起、因縁和合して仮和合している存在あると認識するのが仮観です。

菩薩は「諸法は、因縁和合して仮和合している存在は→無自性であり、実体はなく、→空である。(空に留まることなく)空は→無自性であり、実体はなく→諸法は縁起、因縁和合して仮和合している。」と、仮(有)から→空(無)へ、空(無)から→仮(有)へと進まなければなりません。それ故、因縁和合なる世界なればこそ、心を縁の社会にかけて、衆生無辺誓願度となるのです。

一心三観の中観は、

一切の存在や、有無を分別する、迷いを離れた、本来の、自性清浄の心は、凡夫、聖人に隔て無く、生死因果の世界に改まらず、三世に常住にして、有無、二辺(仮、空)に左右されず、同時に、一体無二にして、二辺同時に矛盾なく、こだわらない、動ぜられない、涅槃寂静なる世界に、心を運ばせることです。

更に、「往生要集」の第四章 「正修念仏」の五念門は、

一、礼拝門――阿弥陀仏を礼拝する。

二、讃嘆門――阿弥陀仏を讃嘆ずる。

三、作願門――菩提心(悟りを求める心)を起こす。

四、観察門――阿弥陀の姿を観想する。

五、廻向門――善根を一切衆生と自らのさとりのために振り向ける。

であり、恵心僧都の念仏思想的根拠、作願門には、「およそ浄土に往生せんと欲せば、要ず発菩提心を源となす…菩提心とは、仏にならんと願う心であり、それは、…上は菩提を求め、下は衆生を求う心、四弘誓願の心を保持し行ずるのである」と。そこで、四弘誓願の心で「南無阿弥陀仏」と唱えるのです。

衆生無辺誓願度 ― 縁因仏性 ― 応身の菩提の因 ― (仮)

煩悩無辺誓願断 ― 正因仏性 ― 法身の菩提の因 ― (中)

法門無尽誓願知 ― 了因仏性 ― 報身の菩提の因 ― (空)

無上菩提誓願証 ― 仏果菩提を願求する (心)

仏性の一心三観は

仏性開顕の三原則、三因仏性の正因仏性(中)、縁因仏性(仮)、了因仏性(空)で「南無阿弥陀仏」と唱えます。

正因仏性は、私たちは、「幸せに」なれる存在であると信じ、確信することであり、

了因仏性とは、それぞれの「努力」であり、

縁因仏性とは、人々の励ましです。

この、三因が一体となり、「幸せに」(悟り)向かって進み入るのであります。

本覚の一心三観(修禅寺決)とは、

「心と佛と及び衆生この三、無差別」が「中・空・仮」である。「南無阿弥陀仏」をとなえるとともに、心(己心・中)と佛(仏のこころ・世界、宇宙・空)衆生(人々の心・社会・仮)とは一体無二であると観想します。

臨終の一心三観は

「南無妙法蓮華経」(修禅寺決)です。

出典:サブタイトル/法話集:No.172 阿弥陀の一心三観~天台宗/北総教区 秋田 光兆著より転記~