■縁起と中道を同義に解する最初期の仏教

・中道の思想は

⇒すでに原始仏教聖典のうちにこれを見出すことができる。

⇒倫理的な意味においては

⇒八正道(はつしょうどう:八種の正しい実践法)が中道であると説かれている箇所もかなり多いが、

⇒これとは別に純粋に理論的な意味においては

⇒「中」または「中道」を説いている箇所がある。

⇒「如来は二辺をはなれて中によって法を説く」といわれている。

⇒そうしてここに注目すべきは、

⇒中道の説明が常に縁起の説明に関連してなされていることである。

⇒では縁起説が何故に中道を説くことになるのであろうか。

・あまねく知られているように、縁起説は

⇒<苦しみなどが自から作られたものでもなく、

⇒他のものによって作られたものでもなく、

⇒両者(それ自体[自性]と他のもの)とによって作られたものでもなく、

⇒無因にして作られたものでもない>

⇒ということを主張し、

⇒「縁起」とは

⇒「これらもろもろの一方的な見解を離れていること」であるから中道であると説かれている。

⇒すなわち、たとえば苦しみについていうならば、

⇒苦しみが<自から作られたものであること>を説くのは、

⇒苦しみを作ったものとそれを感受するものが同一であることを意味するから

⇒常住を執する見解(常見)であり、

⇒苦しみが<他のものによって作られたこと>を説くのは、

⇒これに反して、苦しみを作ったものとそれを感受するものとが別異であることを意味するから

⇒断滅を執する見解(断見)であり、

⇒両者は二つの一方的な見解(二辺)であるとされている。

・これに対して縁起は

⇒そのいずれでもなく、

⇒いわんやそれが<両者によって作られた>とか<無因によって作られた>とかを説くのではないから、

⇒中道であると説明されている。

・あるいはまた常住を執する見解のほうは「一切は有である」というのと同一思想であり、

⇒断滅を執する見解のはうは「一切は無である」というのと同一思想である(宇井伯寿『印度哲学研究』二巻、329ページ)

⇒また前者は「世間は有である」というのと同義であり、

⇒後者は「世間は無である」というのと同義である。

⇒何となれば、後世の説明によれば、世間とは五蘊(ごうん)であり(荻原本『八千頌般若』537ページ)、

⇒そうして「一切」とは五蘊であるという説明もあるから、

⇒両者をそれぞれ同一視してさしつかえないと思う。

⇒そうして如来は同様にこの二つの一方的見解を離れて中道によって法を説くといわれている。

・あるいはまた我の存続を認めるのは<常住を執する見解>であり、

⇒我の断滅を認めるのは<断滅を執する見解>であるとし、

⇒また「霊魂と身体とは同一である」「霊魂と身体とは異なっている」という

⇒二つの主張を<二つの一方的見解>(二辺)であるといい、

⇒如来はこの二つの一方的見解を離れて中道を説くともいう。

・このように中道は種々に説明されているけれども、

⇒どの場合をみても常に縁起を説く箇所において述べられているということは注目すべきであろう。

⇒すでに述べたように『中論』は

⇒縁起と中道とを同義に解しているが、

⇒この考えはすでに最初期の仏教においても見出される。

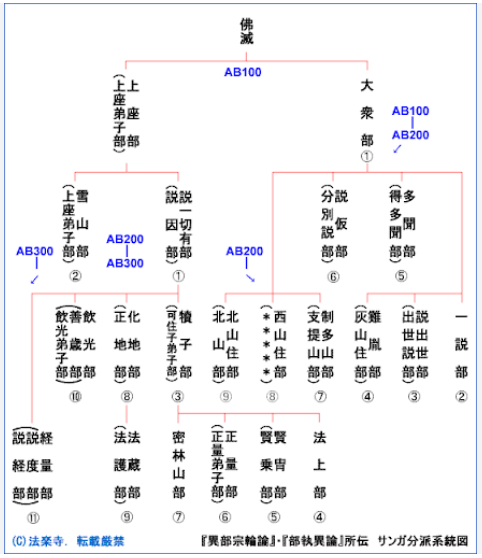

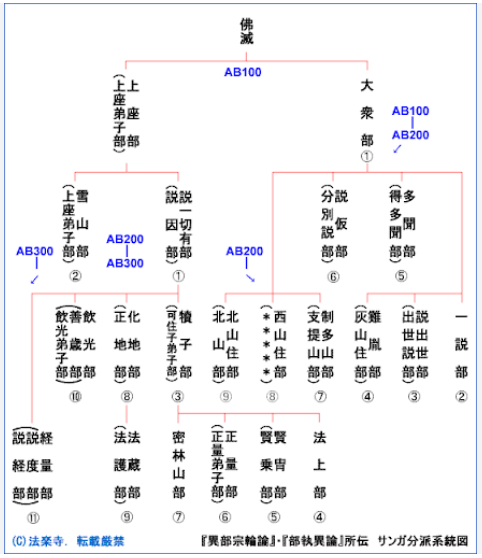

■対照的な有部と中観派

・縁起が中道と同義であるということは

⇒最初期の仏教以来認められていたことではあるが、

⇒後世、説一切有部などは

⇒縁起を時間的生起関係を説く形式として解したから、

⇒何故に縁起が中道を意味するか、

⇒ということの説明に困難を感じた。

⇒さらに有部には困難な問題がある。

⇒最初期の仏教には

⇒「一切が有る」「一切が無い」という主張を<二つの一方的見解>であるとして斥けたにもかかわらず、

⇒有部はその一方的見解である「一切が有る」ということを主張したのであるから、

⇒仏教の本来の立場と矛盾することとなる。

⇒したがって有部の諸論師はなるべくこの矛盾に触れないように、

⇒中道に関しては沈黙を守っている。

⇒しかし全然無視することはできなかったのであろう、

⇒『大毘婆沙論』においては、

⇒「カーティヤーヤナに対する教え」(『化迦栴延経(けかせんねんぎょう)』)に言及しているが、

⇒それによると仏経外の諸派は我を立てるから断滅または常住という過失に陥るが

⇒有部は我を想定しないから、

⇒断滅または常住という過失に陥ることはなく、

⇒実有である法の連続的存在を認める有部の説は常見に堕すとはいえないと論じている。

⇒しかしこの解釈が

⇒原始仏教聖典の原意に忠実ではないことは明らかであろう。

・有部が法有の立場に立ったために

⇒中道に関して語ることを好まなかったに反して、

⇒中観派は

⇒仏教の最初期の立場に復帰したといいうる。

⇒すでに述べたようにナーガールジュナが『中論』第二四章・第一八詩において

⇒縁起と中道との同義であることを強調したように

⇒アーリャデーヴァも同じことを説いている。

⇒「是の如く諸仏は十二因縁生法を説き、因中有果無果(原因の中に結果が有るという見解と無いという見解)を離れ、

⇒故に断常に著せず、中道を行じて涅槃に入る」(『百論』破因中有果品第七、大正蔵、三〇巻、178ページ上)

⇒嘉祥大師吉蔵(三論宗?)も或る箇所では縁起と中道とを区別して考えているが、

⇒また他の箇所では両者を同一視していることも少なくない。

⇒またたとえ中道という語を用いなくとも、

⇒縁起は有または無という二つの一方的見解を離れていると説明されている。

⇒その他、これに類する説明はしばしば見受ける。

⇒したがって中道は有と無との二つの一方的見解を離れることである。

⇒チャンドラキールティの註解における説明は前に述べたが、他の書においても同様に説かれている。

「有相は是れ一辺なり。無相も是れ一辺なり。是の二辺を離れ中道を行ずるは、是れ諸仏の実相なり」(『大智度論』六一巻、大正蔵、二五巻、492ページ下)

⇒三論宗でも非有非空の中道を説くとともに、非有非無の中道という説明もみられる。

■空と同義の非有非無の中道

・いま『中論』の詩句をみるに、

⇒『中道』という語は一度出てくるのみであるが、

⇒<非有非無>という思想はあちらこちらにみられる。

⇒第五章・第八詩、第九章・第一二詩も非有非無を説いているものであるが、

⇒さらに第一五章はピンガラの釈、『無畏論』、ブッダバーリタの註、『般若灯論釈』によれば、

⇒『観有無品(かんうむぼん)』と題せられているように、積極的に有と無とを問題にしている。

⇒この章全体が有・無という二つの一方的見解を排斥しているのであるが、特に第七の詩においては、

⇒「カーティヤーヤナに教える〔経〕において、

⇒<有り>と<無し>という両者が、有と無とを説き給う尊師によって論破せられた」

⇒といって、自己の説が釈尊の本来の仏教に基づくものであるということを主張している。

⇒さらにまたチャンドラキールティは種々の大乗経典を引用して自説の典拠としている(『プラサンナバダー』134、270、276ページ)。

・また縁起は

⇒非常非断であるといわれ、

⇒したがって中道とは非常非断の意味であるとも説かれている。

⇒しかしこれも『中論』によれば非有非無から論理的に導き出されるものと考えられている。

⇒「<有り>というのは常住に執着する偏見であり、

⇒<無し>というのは断滅を執する偏見である。

⇒故に賢者は<有りということ>と<無しということ>に執着してはならない」(第一五章・第一〇詩)といい、これをさらに、

⇒「<その本性上存在するものは、無いのではない>」というのは常住を執する偏見である。

⇒<以前には存在したが、今は無し>というのは断滅を執する偏見となるのであろう」(第一五章・第一一詩)といってその理由を説明している。

⇒したがって、非常非断も非有非無から説かれるのであるから、

⇒一言でまとめるならば、

⇒『中論』においては、中道とは非有非無の意味であるといってさしつかえないであろう。

・この非有非無の中道は空と同義である。

⇒『中論』においては空が縁起の意味であり、

⇒また縁起と中道が同義であるから、

⇒さらに中道と空とは同一の意味である。

⇒このことはすでに前においていわゆる三諦偈に関して『中論』の諸註釈によって論じたところであるが、

⇒他の書においても空は非有非無であると説かれている(『大智度論』五五巻、大正蔵、二五巻、448ページ中。七五巻、大正蔵、二五巻、587ページ上。『プラサンナバダー』495ページなど)。その他これに類する説明はすこぶる多いが、

⇒要するに空とは有無の二つの対立的見解を離れた中道の意味であるといいうる。

⇒すなわち空と無とは明確に区別されているから、

⇒空を無の意味に解することは

⇒中観派の真意に適合していないといいうるであろう。

⇒後世中国においては非有非空の中道を説いて、

⇒多くの場合は空と中道とを区別するが、

⇒また或る場合には同一視していることもある。

⇒たとえば嘉祥大師吉蔵(三論宗?)は「空は二辺なきが故に、中道と称す」(『中論疏』229ページ上)といい、これに類した説明もみられる。

■実有と空ー独特な仏経的概念

・したがって空は中道と同義であり、

⇒有と無との対立を離れていることである。

⇒空を無と同一視して有と対立させるのは、

⇒ナーガールジュナの原意に適合していないと思われる。

⇒では、空は何に対するのか、というならば、

⇒不空に対立する概念である。

⇒空とは「縁起せる」という意味であり、

⇒不空とは「縁起せざる」、すなわち「実有」の意味である。

⇒ピンガラの註釈によれば不空とは「決定有(けつじょうう)」の意味であり、

⇒また「般若灯論釈」は不空を解して、「薩婆多(説一切有部)の人また説いて言(いわ)く。物は実体あり、自性は不空なり」といい、

⇒チャンドラキールティの註釈が不空の教証として引用した経文は『俱舎論』などにおいて

⇒三世実有法体恒有の説の教証として用いられている経文と同一である。

⇒したがって不空とは「実有」の意味であり、

⇒中観派の説く空と相対立する(中国においては不空を「妙有」の意味に解することもあるが、インドの諸註釈には見当たらないようである)

⇒また空は有と無との対立を超越しているにもかかわらず、

⇒不空を説く立場は

⇒分別を行って有と無とにとらわれているということができる。

⇒前者は中道に立つ立場であるが、後者は中道を失った立場である。

⇒要するに、有と無とは対立し、実有と空とはまた別の対立であるから、

⇒有と実有および無と空とはそれぞれ区別する必要があるであろう。

・仏教の経論の中において有が空と対して使ってある場合には、

⇒その「有」は、きわめて広汎なかつほとんど無内容な「有」の概念を意味するのではなくて、

⇒「実有」の意味に解してよいと思う。

⇒有と無とは、思惟一般にとって不可欠な基本概念であり、

⇒あらゆる哲学思想に共通であるけれども、

⇒実有と空とは全く仏教的な概念であるといいうる。

⇒以上の論述を図式をもって示すならば、

空(=非有非無=中道=縁起)↔不空(=実有)

無↔有

⇒と要約しうると思う。

・ところがこの空という語は

⇒否定的な響きをもつから、

⇒インドにおいても空と中道とを別な概念とみなし、

⇒空は無に近い意味のものと考えられるに至った。

⇒したがって中道も非有非空の意味であるとされた。

⇒この傾向は経典の中にも見出される。

⇒さらに、唯識(法相宗)関係の書においてはこの傾向が強く現れている。

⇒そうして中観派にとっては

⇒二つの対立的見解を離れているはずの空が

⇒ここでは一つの極端説(一辺)とみなされている。

⇒これと同様のことが、中国の解釈に関してもいわれる。

⇒嘉祥大師吉蔵(三論宗?)はしばしば、

⇒空は二つの一方的見解を離れているという説明をも与えているが、

⇒多くの場合は空をも一方的見解とみなし、非有非空の中道を説いている。

⇒しかしながら、ナーガールジュナの原意は

⇒これらと一応区別して考える必要があると思われる。

■非有非無の哲学的意義

・このように中道が非有非無の意味であるならば、

⇒非有非無という主張がどのような哲学的意義を有するかを、さらに考察したい。

⇒この問題に関し、『中論』においてきわめて興味ある問題が論ぜられていることをわれわれは知る。

⇒第五章・第六詩の前半において

⇒「有(もの)が存在しないとき、何ものの無が存在するだろうか」

⇒といって有とともに無を論破しているが、

⇒その後で反対派が、「しかし有と無とを観察する者が存在するはずではないか」

⇒という問いに対し(『プラサンナバダー』132ページ)、同じ詩の後半において

⇒「有とも異なり、無とも異なる何人があって有無を知るのであろうか」と反駁している。

⇒チャンドラキールティの註釈によると、

⇒「〔有と無〕との両者を知る者であるところの、有と無とから異なるいかなる第三者も存在しない。

⇒それ故に有と無とを観察する者は存在しない」(同書133ページ)という。

⇒すなわち、有と無と異なる第三者である主観は存在しないという。

⇒換言すれば有と無とを客観として持つことは可能であるけれども、

⇒それ自身は有でも無でもないところの主観というものはありえない。

・われわれが仮に主観とは

⇒甲という属性を有するものであると定義する場合に、

⇒主観は甲という点からみるならば有であるが、

⇒非甲、またはその一部である乙という点からみるならば無である。

⇒もしもわれわれが何らか主観という原理を認めるならば、

⇒それは常に有と無との限定を受けなければならない。

⇒有と無との対立の問題を除いて、

⇒主観対客観の問題を独立に論ずることは不可能であるというのであろう。

⇒また中国においてもこのことは説かれている。

■有と無という最も根源的な対立

・ここにわれわれは西洋近世の哲学との著しい相違をみとめる。

⇒大まかにいえば、自我の自覚に立って自我を追求する運動の歴史である。

⇒したがって最初の、そして最後の問題は常に主観と客観との対立であった。

⇒ところが仏教は

⇒最初から主観と客観との対立を排除した立場に立って、

⇒「ありかた」としての種々の法を説いたのであるが、

⇒有部はその法を実有と見なし、

⇒中観派はこれを空と説いた。

⇒その両者とも有と無との対立と関連している。

⇒法は『中論』などにおいてしばしばbhāvaという語でしめされているように有とされるならば、

⇒法ならざるもの(たとえば空中の華)は無である。

⇒しかしその<空中の華>も、

⇒<名有(みようう)>であるという点からみれば有である。

・一般に主観と客観という対立をはなれて、

⇒「ありかた」「本質」などを問題とする存在論的哲学は

⇒必ずその窮極において有と無との対立につき当たる(近時のM・ハイデッガーの哲学はその著しい例であろう)。

⇒いま、『中論』の上述の説明をみるに、

⇒主観対客観の問題よりも、

⇒いわば「ありかた」の「ありかた」としての有と無との対立の問題のほうが

⇒一層根底的なものとみなされていたことがわかる。

・有と無とはいわば「ありかた」の「ありかた」とでもいうべきものであって、

⇒これを他の「ありかた」によって規定することは不可能である。

⇒もしも「有」を何とか説明しようとするならば必ず「無」という概念を必要とする。

⇒また「無」を何とか規定しようとするならば、「無」は「無」であるが故に、

⇒もはや「無」でなくて「有」とならねばならぬ。

⇒故にわれわれが有対無の問題を解決しようとして努力するとしても、

⇒やはり有と無との対立にとらわれることになるから、

⇒問題はすこしも解決されない。

⇒実に有と無との対立はわれわれののがれることができない宿命である。

⇒一切の立場は

⇒その根本に有と無との対立を予想しているから、

⇒「有無は是れ衆見之根なり」といわれている。

■対立の根本に「相互依存」

・中観派はこの問題に関して

⇒非有非無の中道を説いた。

⇒『中論』においては法(有 bhāva)の成立しないことを種々の議論によって論証したあとで、

⇒「有(もの)が存在しないとき、何ものの無が存在するだろうか」(第五章・第六詩前半)

⇒「有がもしも成立しないならば、無もまた成立しない。何となれば、有の変化すること(異相)を人々は無とよぶからである」(第一五章・第五詩)

⇒という。嘉祥大師吉蔵(三論宗?)はそれを一層徹底的に論じている。

・要するに有と無とは

⇒それぞれ独立には存在しえないで、互いに他を予想して成立している概念であるというのである。

⇒有と無との対立という最も根本的な対立の根底に

⇒「相互依存」「相互限定」を見出したのであった。

⇒故に非有非無とは

⇒相互依存説(相互限定説)に立って初めていいうることであり、

⇒無自性および空というふたつの概念が縁起から導き出されるのと同様に、

⇒中道の概念もまた中観派の「相互限定」という意味における縁起に基礎づけられていることを知る。

⇒そうして『中論』は縁起を中心問題としていることが、

⇒いまこの中道の問題についてみても同様に確かめられると思う。

・このように最も根本的な対立としての有と無が否定される以上、

⇒あらゆる対立について同様に考えねばならない。

⇒我と無我、一と異、常と無常、苦と楽、色法と無色法、可見法と不可見法、有対と無対、有為と無為、有漏と無漏、世間と出世間というような

⇒対立を離れていることが中道であるといわれ(『プラサンナバダー』358ページなど)、

⇒さらに中国においては実に多くの相互に対立した概念に関して中道が説かれている(『中論疏』240ページなど)。

⇒故に中道とは

⇒一言でいえば非有非無であるが、

⇒それを拡大していえば、

⇒あらゆる対立した一組の概念に関して陳述することができる。

・ところで上の論理を逆に表現するならば、

⇒絶対者はまた「有にして無」であり、矛盾を内包するものであると考えることができるのであろう。

⇒こういう表現は、のちの仏教にはみられるが、

⇒『中論』ならびにその注釈書のうちには、あまり述べられていないようである。

⇒そうして中観派によると

⇒ブッダはこの中道に立ち、

⇒相対立した二つの立場に関して完全な沈黙を守るから牟尼(寂黙)であると説かれている(『さとりの行ないへの入門』パンジカー、346ぺージ)

⇒またこの中道は、

⇒対立の排除という意味において「不二(ふに)」ともよばれている(荻原本『菩薩地』39ページ、『瑜伽師地論』三六巻、大正蔵、三〇巻、487ページ上。『菩薩地持経』二巻、大正蔵、三二巻、893ページ上)。

⇒したがってチャンドラキールティは中観派は不二論者であるとい(『プラサンナバダー』331ページ)、

⇒「有と無との二論を排斥することによって

⇒われわれはニルヴァーナ(涅槃)の城に赴く不二の路を明らかにする」(同書329ページ)と説いている。

■『般若経』の中道の典拠

・次にやや傍論であるが、『般若経』における中道の典拠を調べてみたい。

⇒『般若経』が中道の思想を説いていることは疑いない。

⇒しかしあのように膨大であるにもかかわらず、

⇒クマーラジーヴァ訳の『大品般若(だいぼんはんにゃ)』をみるに

⇒「中道」という語自体は一回も見当たらない。

⇒これはすでに諸学者の確信したところである。

⇒クマーラジーヴァの訳において中道という語がところどころ出てくるが、

⇒それはたんに「中途において」の意味であり、また「中義」という語も出てくるが、

⇒これも中道の意味でなくて、「般若経中の意義」というほどの意味である。

⇒このようにクマーラジーヴァの訳にはないにもかかわらず、

⇒玄奘訳をみるともちろんほとんど見当たらないけれども、

⇒少なくとも一回は、第一会(え)・第二会・第三会において中道という語が現れてくる。

⇒ところがこれに相当する部分を『放光般若』、クマーラジーヴァ訳『大品般若』、玄奘訳第四会・第五会、『八千頌般若(はちせんじゅはんにゃ)』サンスクリット原本をみると、

⇒同趣意を説いているにもかかわらず、

⇒中道という語はでてこない。

⇒これに反して『勝天王般若』になると中道という語が現れている。

⇒故に中道という語は後期の『般若経』に挿入されたものであることがわかる。

・八不、空、無自性、縁起についても

⇒『般若経』自身の発展に沿って

⇒一歩一歩と『中論』に至る準備がしだいに完成していったことを指摘しうるが、

⇒いま中道に関しても同様のことがいわれると思う。

<参考情報>

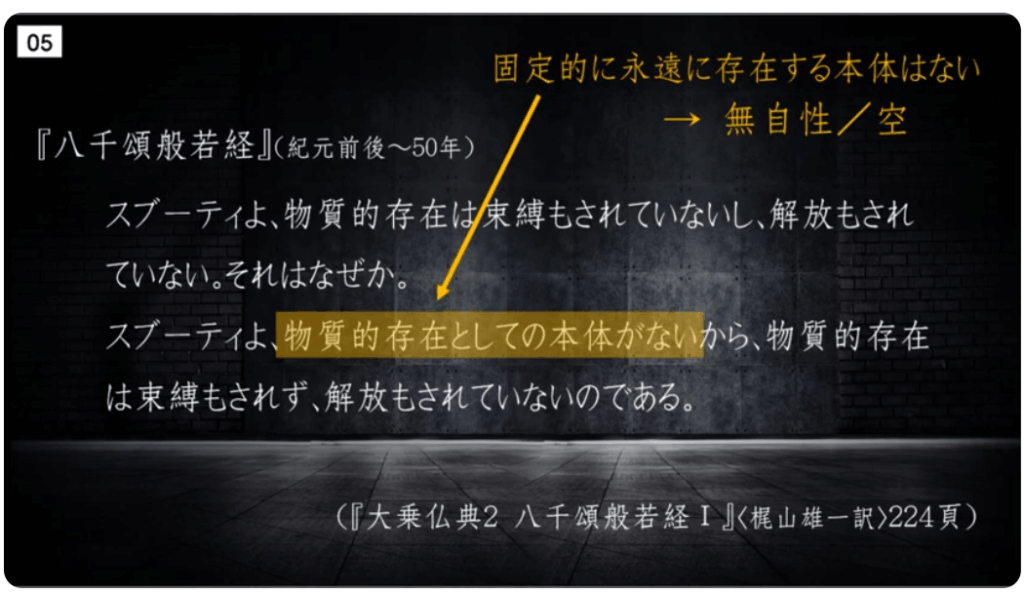

■八千頌(はちせんじゅ)般若経(紀元前後~50年)

・キーワード

⇒物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

・龍樹が生まれる前の仏教界においての『空の教え』について

・上座部仏教界からの批判(=空の教え)

【上座部仏教のアウトライン】

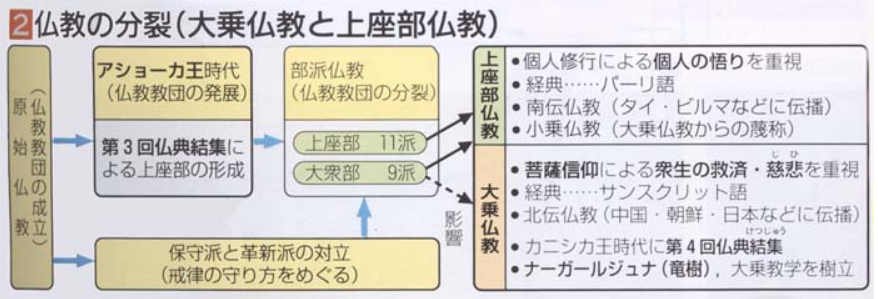

上座部仏教は個人の修行と戒律の遵守を重視

- 目的: 個人の悟りを目指す(自利行)。

- 修行方法:戒律を厳格に守る。

- 広がり:スリランカや東南アジア(南伝仏教)

■八千頌(はちせんじゅ)般若経(紀元前後~50年)との出会い

・七宝の箱に入った教典

・八千頌(はちせんじゅ)般若経

⇒本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■『空』を例える

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)のは妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■『空」の教え

⇒妄執(苦)を離れる事

・分別(認識)からの開放

■苦しみの原因(要因)

・分別(認識)にある

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

『般若経』の空の思想というのは、当時から誤解を招きやすいという面がありました。『中論』の作者である龍樹(ナーガールジュナ)の果たした一つの役割は、その誤解を正そうと努めたことにあります。もう一つは、この空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張したことです。それではどうして縁起を空と言い換えなければならなかったのかということですが、これには思想史的な文脈があります。

ナーガールジュナに言わせれば、物事の本質はむしろ働きや作用にあります。

壺を例にとると、「その中に水やミルクを盛るという働きをもつもの」を「壺」と言います。「人」と言おうと「アートマン」と言おうと、それは仮の表現としては何の問題もない。ただしあくまで仮の表現であって、実際にわれわれにとってあるのは意識だったり苦楽の感覚や意思だったり、対象のイメージや身体だったり、お互いの因果関係を通して変わりうるようなものである。

いかなるレベルであれ、実体的な固有の本質を認めることは変化を妨げることになる。変化を妨げるような考えは現実に照らして当たっていない、これがナーガールジュナの理解するところでした。

ナーガールジュナによれば、あるものがあるものによって生じるとき、依られるものと依るものは別とも同じとも言えないとされます。これは現代人にも分かりやすいですね。例えば氷が溶けて水になった場合、氷と水は様態が違っていますが、本質的には同じとも別とも言えません。

ナーガールジュナはこのような広い意味での縁起解釈に立ちます。

この考え方に立つことで初めて全てのものが変化しうるし、変化することが可能だからこそ、われわれは堕落することもできれば仏にもなると、こういう両方の可能性が開かれています。

この意味で、空が妥当するものには全てが妥当すると述べています。

次に「空」が意味するところですが、

ナーガールジュナにとって「空」というのは、縁起にほかなりません。言葉が違えば言葉の持っている概念も違って当然ですが、縁起、すなわち縁って生ずるということは、つまりは固有の本質を欠いているということです。固有の本質を欠くことを自性空と言いますが、「空」というのはもともと何かが何かを欠いているという意味です。

ですから空が縁起だというのは、実は固有の本質(自性)に対するナーガールジュナの定義に関係します。

固有の本質とは何かというと、『中論』第十五章の第二偈に「他のものに依ることなく作られないもの」という定義があります。これは西洋哲学でいう実体の概念に近い意味づけです。そういう固有の本質(自性)を欠くものは縁起すると言っています。

われわれは食事をしたり飲み物を飲んだりして生きていますが、そうすると人は常に新陳代謝しながら生きているという点では一瞬たりとも同じ状態であることはありません。一方でまた、微妙に変化しながらも法律的にも、また自分の意識の上でもアイデンティティを保っています。

そういうことを批判しているのではなくて、不変の変わらざる本質が自分の中にあるというふうに考えた途端に人はそこで止まってしまう、と言うのです。

ですからむしろ空であるときに、すべての人や事物は縁起し、他の人や事物と因果関係をもちながら変化し、全てが妥当する。これが「空」の意味であり、空であるときのすべてのものの有用性であります。

先ほど空というのは、固有の本質を欠いていることというだけでは半分の理解だと言いました。

固有の本質を欠くがゆえに他の働きと関係しあいながら働く、というのがもう半分です。

例えば、水を飲みたいときに氷を持ってこられても困ります。温度を上げて溶かしてもらわなくてはいけません。暖めるというきっかけを与えて溶かすことで水になります。水ではアイスコーヒーしか飲めませんから、ホットコーヒーにするときにはホットウォーター(温水)にしなくてはいけません。

日本語だとお湯という言葉がありますが、人間にとっての働きが異なるものに、人は別の名前を与えます。

言葉を仮りの表現として採用し、表現されるものの働きや様態が変われば、私たちはまた表現も替えます。ただし、水と氷、水とお湯の間にも連続性はあります。いずれにせよ、空であることによってこれらすべての変化は可能になり、空であればこそ作用がはたらくということです。

この縁起の思想を理解することが、仏教思想の核心を理解するうえできわめて重要です

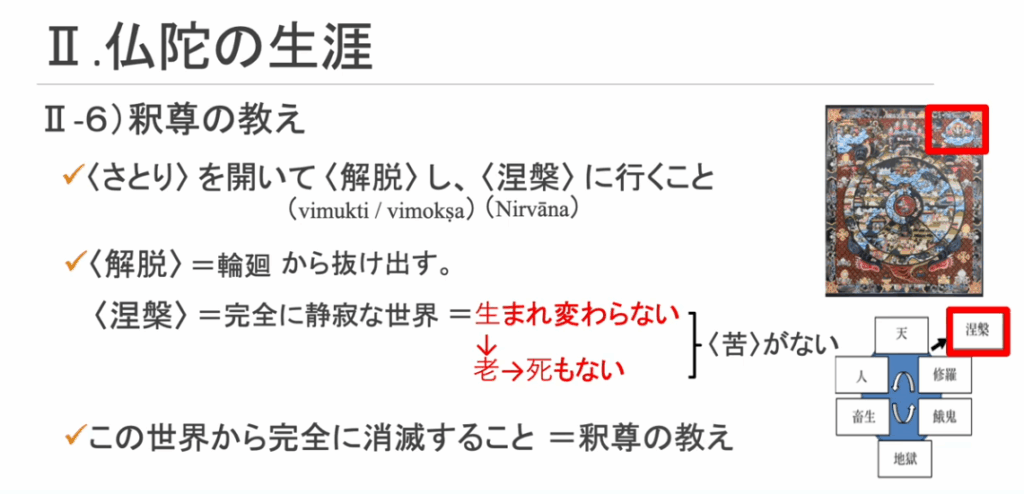

ただし、同時にまた縁起の思想が様々な解釈をもたらしたということも併せて理解する必要があります。縁起説の核心は、生存の苦悩をもたらす原因を探究してそこに煩悩を見いだし、苦悩の原因となるその煩悩を静めることによりニルヴァーナ、すなわち煩悩の炎が吹き消された静謐な境地の獲得を目指す、というところにあります。

この点は初期仏教以来変わりません。ただし大乗仏教徒たちは、輪廻を離れてそのような境地に入ろうということではなくて、今この世で生きている世界でそれがありうると理解しました。時代背景の変化も影響してか、輪廻観も大きく変わりましたが、基本線は変わらないと言えるのではないかと思います。

出典:サブタイトル/空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張(龍樹)~『縁起と空』より転記/斎藤明 国際仏教学大学院大学教授・東京大学名誉教授~

<参考情報>

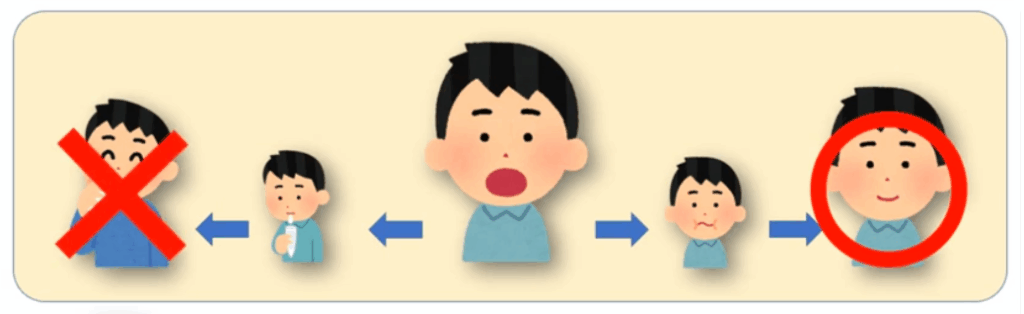

「自性(じしょう)分別(ふんべつ)」とは、自ら思い込んだ固有の性質(自性)ありと別け隔てすること格差を設けることであり、それは優越感、劣等感、差別意識、偏見、他者を見下すことにつながりやすい。

したがって、他者の救済、他者への思いやり、すなわち慈悲心は希薄となろうから分別を除く必要がある。このことによって誤った営み(業と煩悩)が正され得ることになる。

空の智慧に目覚めることとは偏見、差別意識の不条理に気付くことに始まる。すなわ

輪廻において形成された思い込み(自性)→戯論→分別→業と煩悩→さらなる輪廻

輪廻から解脱への道(どう)は、自性の空性(縁起・無自性)→戯論の滅→分別の滅→業と煩悩との滅→解脱

出典:サブタイトル/龍樹と世親:森山清徹著転記~戯論(概念化)寂滅(縁起=空)&浄土教思想~

<参考情報:インドの歴史(釈迦以前>

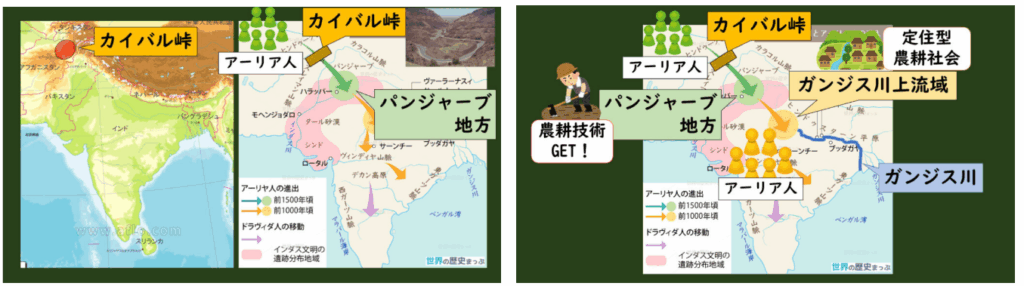

■釈尊以前:アーリア人(印欧語族の民族)の北インド侵入とバラモン教の形成

・紀元前1500年頃、彼らは南下してカイバル峠を越え、インド北西部のパンジャーブ地方へ侵入した。

⇒先住民が持つ農耕文化を学び、アーリヤ人の生活基盤は牧畜から農耕へと移行。

・ガンジス川流域に移動

⇒紀元前1000年頃には再度移動を開始

⇒ガンジス川流域の方が、パンジャーブ地方よりも農業に適した土地だったから。

出典:https://gusyakensekaishitankyu.com/?p=2264

◆古代インドのアーリア人によって広められた宗教

・バラモン教は、

⇒ヒンドゥー教の前身とされている。

【バラモン教の主な教え】

- 自然神崇拝:バラモン教は多神教であり、自然の力を神格化して崇拝した。主要な神々には雷神インドラ、火神アグニ、天空神ヴァルナなど。

- ヴェーダ:バラモン教の聖典は「ヴェーダ」と呼ばれ、リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダの四つのヴェーダから成り立つている。これらのヴェーダは、神々への賛歌や儀式の方法を記したものである。

- 輪廻転生とカルマ:バラモン教では、魂が生まれ変わりを繰り返す「輪廻転生」の概念があり、現世での行い(カルマ)が次の生に影響を与えるとされている。良い行いは良い結果を、悪い行いは悪い結果をもたらすと信じられている。

- 解脱:輪廻の苦しみから解放されるために「解脱」を目指すことが重要とされた。解脱を達成することで、魂は輪廻のサイクルから抜け出し、永遠の平安を得ると信じられている。

- カースト制度:社会はバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農民・商人)、シュードラ(隷属民)の四つのヴァルナ(階級)にわかれており、バラモン(司祭者)が最上位の階級として宗教儀式を司った。

バラモン教はその後、仏教やジャイナ教の誕生に影響を与え、最終的にはヒンドゥー教へと発展していった。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

出典:サブタイトル/釈迦(ブッダ)誕生前後のインド社会

<参考情報>

■インドにおける「業」の思想とはどのようなものであろうか。

その点について略説すれば、インドにおいては、釈尊の時代になって、バラモン教の教義として、業の思想に基づく輪廻転生説が説かれるようになり、カースト制度(階層的身分差別)が確立されていくのである。

業の思想とは、人間がこの世の生を終えた後、次の世でいかなる生を受けるかは、この世で為した行為、すなわち、業によって定まるという考え方であり、また、輪廻転生説とは、人間は単にこの世のみで滅びるのではなく、肉体の滅後において、この世でのそれぞれの行為(業)に従って次の世に生まれ変わるという考え方であり、そこには輪廻転生する主体としての我が実体として考えられている。

このようなやバラモン教における業の思想による実体論的な論廻転生説は、現在の人生を来世のための仮の世と考え、ひたすらより良き来世を請い願う生き方となり、一方では、現在世も過去世の業によるものであるとの諦めを生み、次第にカースト制度を定着させ固定化させていった。

このような実体論的発想に基づく業思想に対して、釈尊は、「縁起」の思想によって、輪廻転生する主体としての「我」の実体性を否定し、輪廻転生説を否定して、

「解説は不動であり、これが最後の生存である。もはや、生まれ変わること(輪廻の苦しみを受けること)はない、という智見が生まれた。」

と、その初転法輪を終えるにあたって語ったと伝えられている。

ここには、実体的に考えられる、生存の継続としての輪廻に流転する自己存在は成立しないという智見こそが、「縁起」における解脱の内実であることが示されている。

そして、その「業」についても、

「生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなるのである。」

と説き、実体論的な輪廻転生説に基づく業思想を否定している。

このように、釈尊は「縁起」において、過去世における業の結果としての現在世への生まれを否定し、われわれの行為そのものの上に、行為者としてのわれわれの業の結果(業報)を見ていたのである。

すなわち、過去世の業の結果としての現在世という実体論的発想は何ら根拠のない構想(分別)でしかないと、「縁起」という智見によって確信した釈尊は、自らの行為の上に、そのようにしか行為せざるをえない自らの行為者としての責任を持ち、自らの現前の行為のただ中にあって自らの過去に目を向けるという、他律的でない自律的な業の思想に立っていたと考えられる。

このような釈尊の業思想を、龍樹は、先の第二例に説かれているように、「業」を行為と行為者との相互の関係性(相依相待)によって説明しつつ、「業」が実体的発想によって把握されることを否定しているのである。

釈尊は、「縁起」によって実体論的な業思想を批判したが、

釈尊亡き後の仏教は、次第にインド宗教において一般的であった実体論的な輪廻転生説を受け入れ、輪廻転生する主体としての「我」を否定した仏教の「無我」の立場を取りながらも、輪廻転生を可能にする「業」についての解釈を、それぞれの学説に基づいた独自の実体論によって構築していったのである。

それが龍樹によって批判されている阿毘達磨仏教における業論である。

龍樹は、以上の二十偈までにおいて、批判対象としての阿毘達磨仏教の業論を批判的な指摘を交えながら紹介した後、第二十一偈以下第三十三偈(「根本中論偈』の第十七章「観業果品」)において、輪廻に転生する実体化された業論を否定し、実体論的発想によらない業と果報との関係を説いているのである。

これら十三偈における龍樹の主張が、かれの「空」の思想において一貫している論理に基づいたものであることは、改めていうまでもないであろう。

龍樹の主張によれば、われわれの現前の行為(業)は、本来的には「縁起」であり、「自性」を持った実体的な存在の上に成立するものではないということである。もしそこに実体的な業を構想するならぱ、「多くの大きな過失」に陥ることは免れないという問題が、ここに指摘されているのである。

出典:サブタイトル/『業論』に対する龍樹の批判:小川一乗著より転記~釈尊の仏教を再確認し、そこに「生死即浬樂」という大乗仏教の原点を明にする~

・上座部仏教界からの批判(=空の教え)

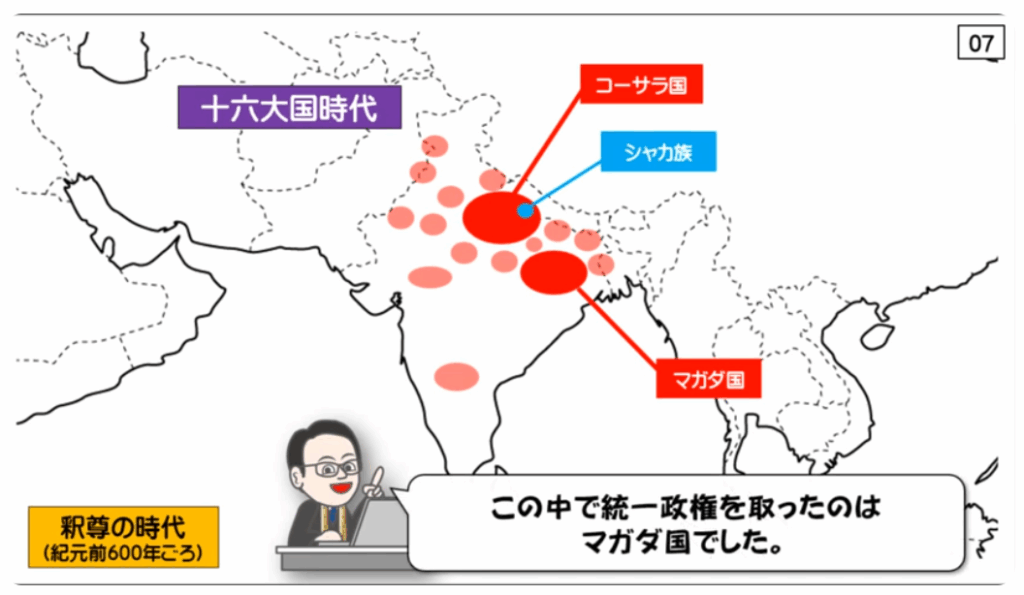

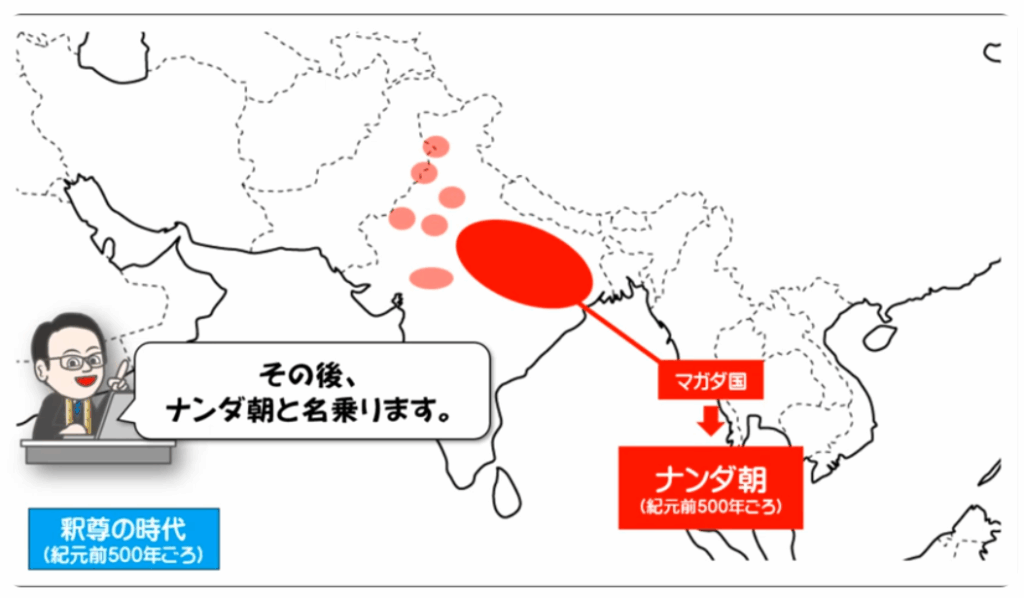

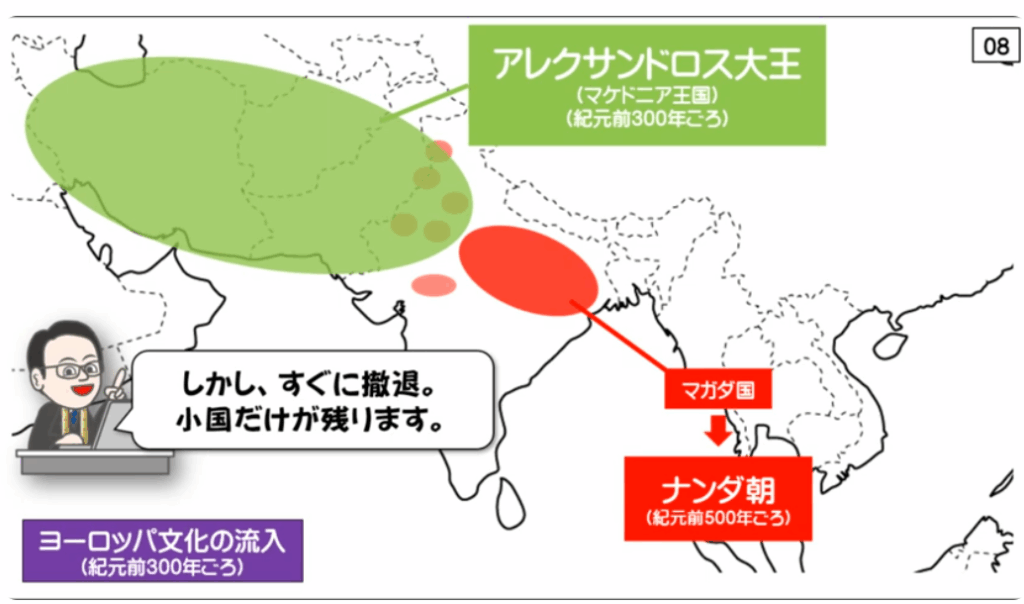

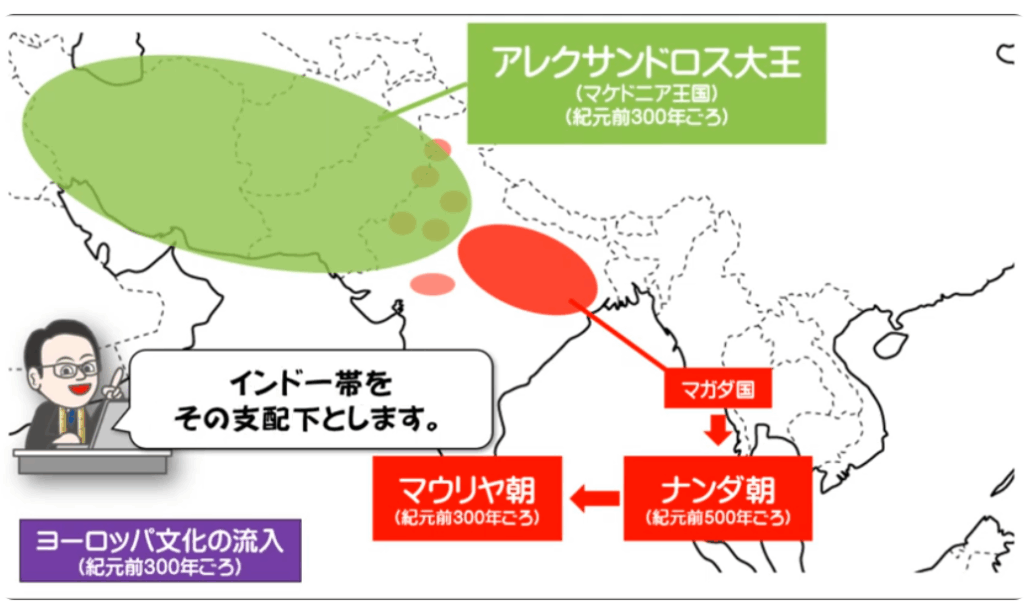

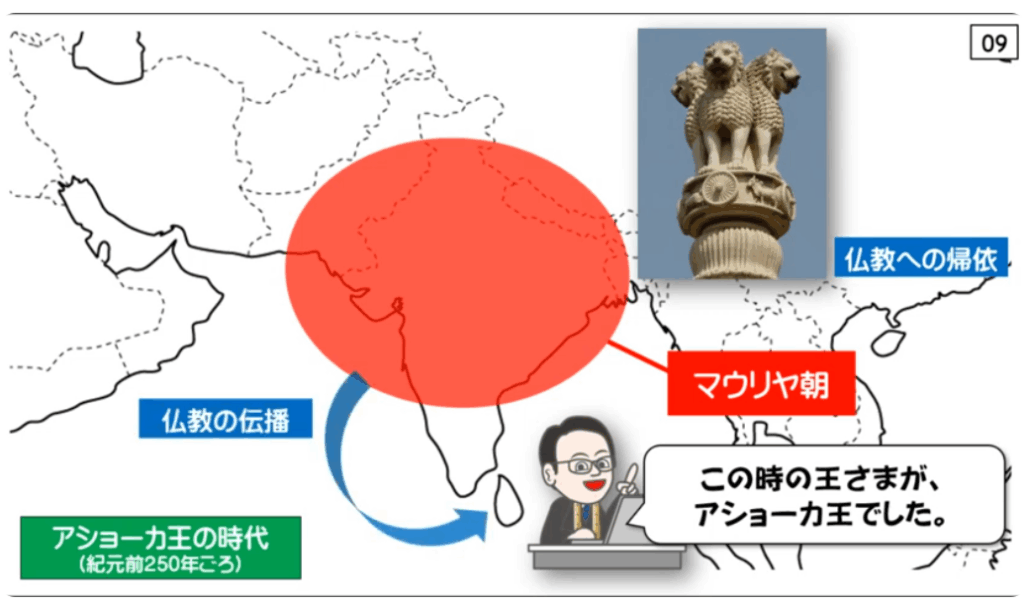

■釈迦(紀元前565年~紀元前486年)、

■アショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)、

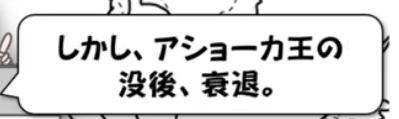

■統一国家のない混迷期

・メナンドロス王と仏教徒の対話

⇒ミリンダ王の問い

⇒紀元前2世紀頃の仏教の姿を伝えている

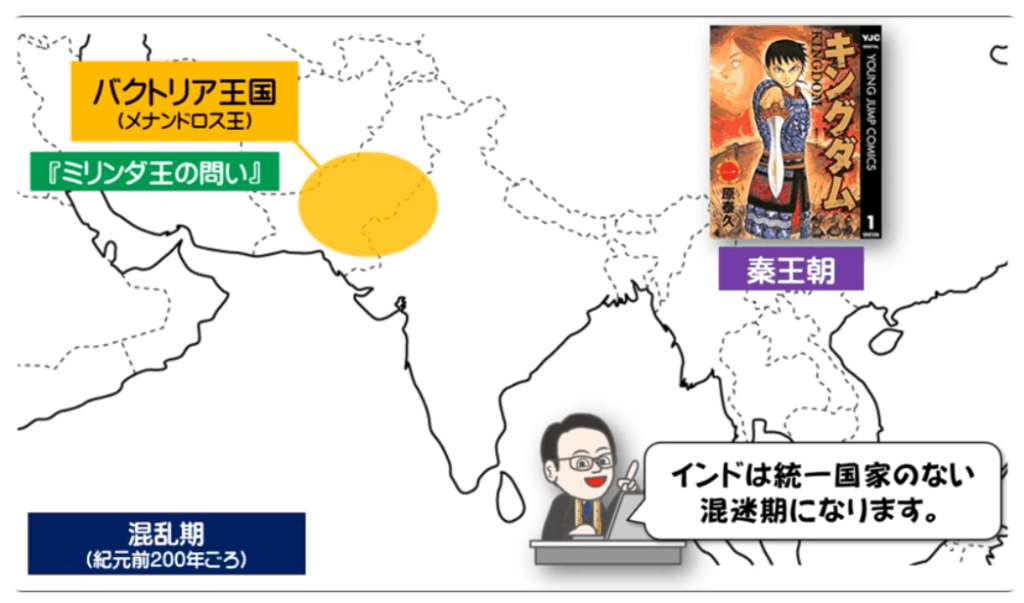

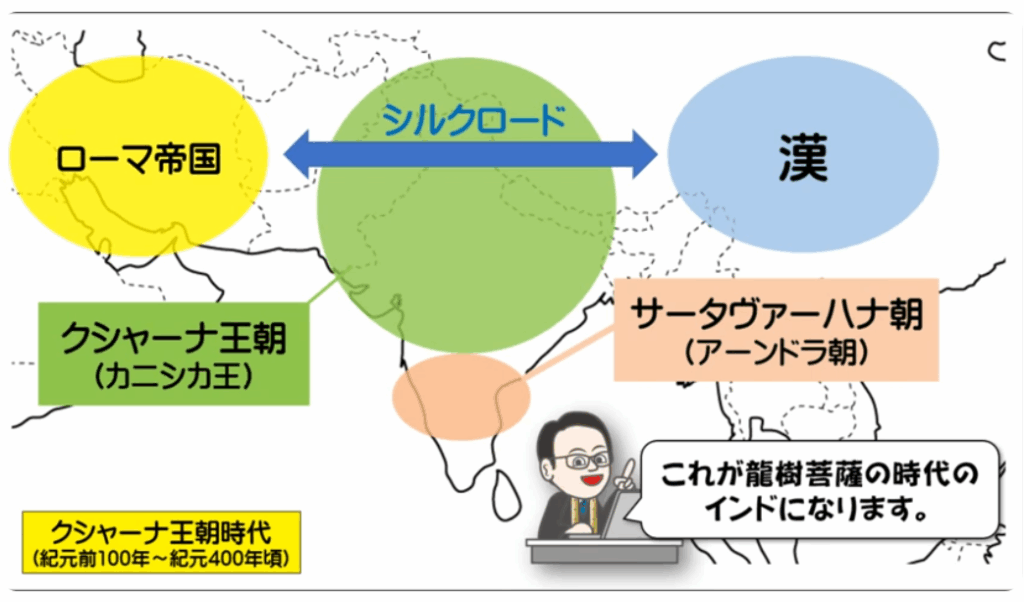

■カニシカ王(144年~171年)、ナーガールジュナ(2世紀中頃:カニシカ王と同時代)

出典:主タイトル/龍樹(ナーガールジュナ)/中村元著から転記~原始仏教へのルネサンス~より抜粋

■龍樹の立ち位置

・『空の教え』が

⇒お釈迦様の教えであることを論証した