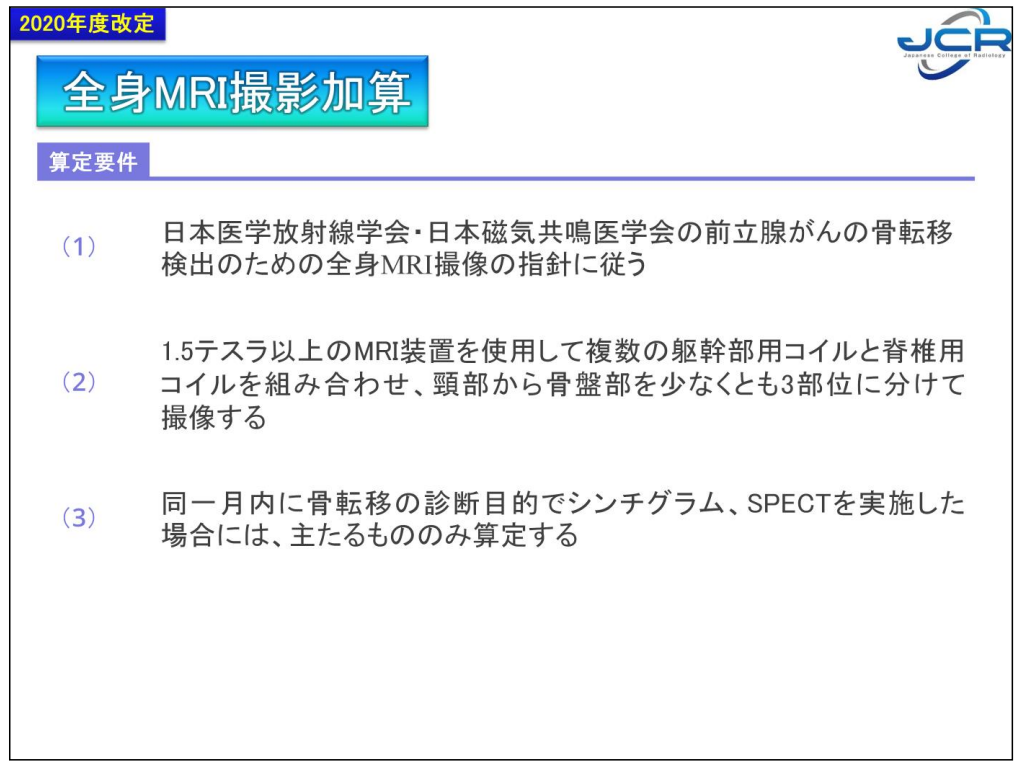

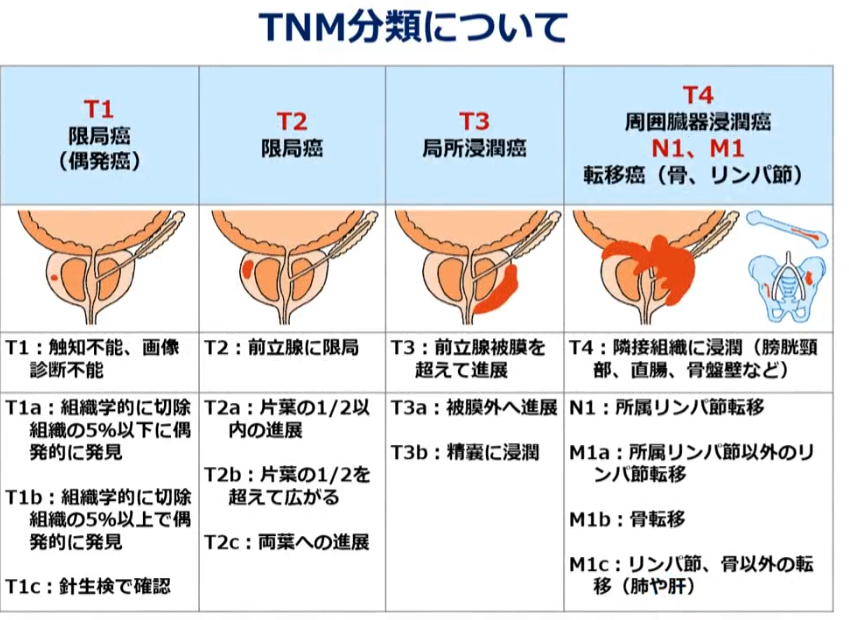

■前立腺癌の骨転移検出のための全身 MRI 撮像の指針

■2020年、前立腺癌の骨転移検出の目的のみに限定して保険適応

・適応条件

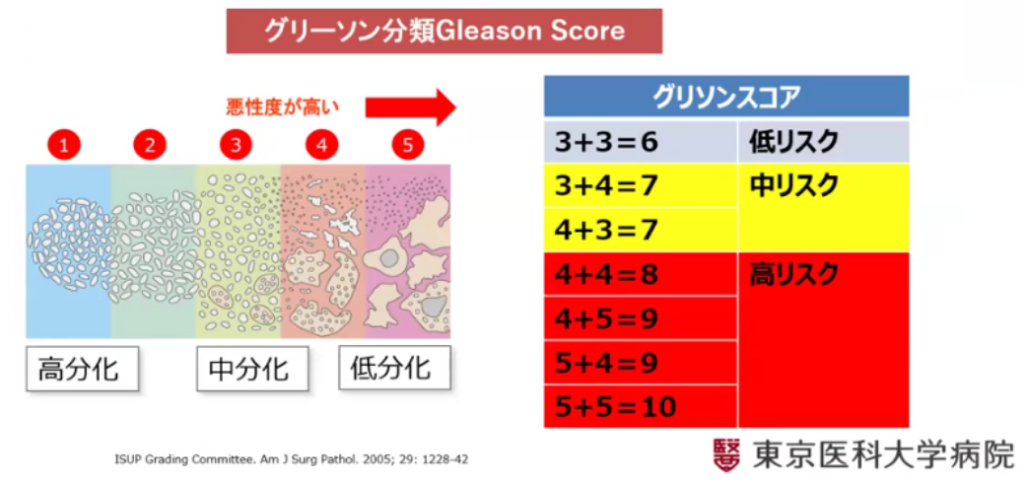

①未治療で PSA ≧ 10ng/mL、かつ直腸診陽性または Gleason スコア ≧ 8 の前立腺癌症

例、および骨転移を示唆する症状のある前立腺癌症例の骨転移検索

②前立腺癌骨転移治療時の経過観察

<参考情報>

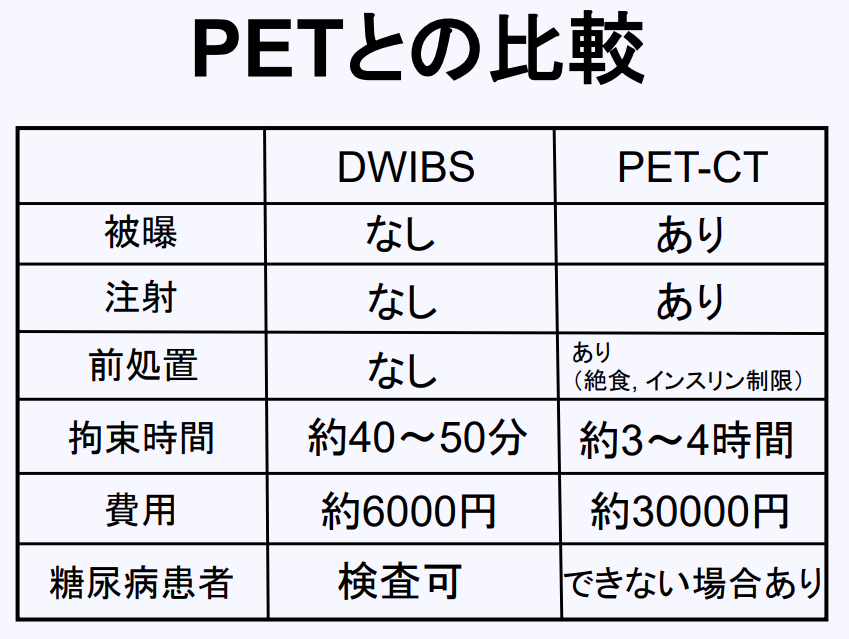

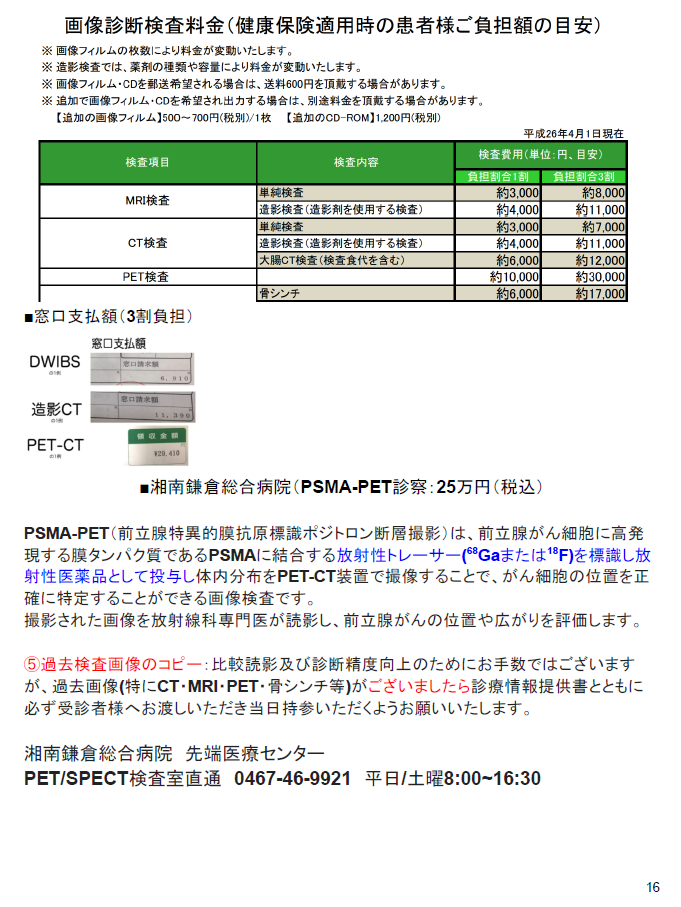

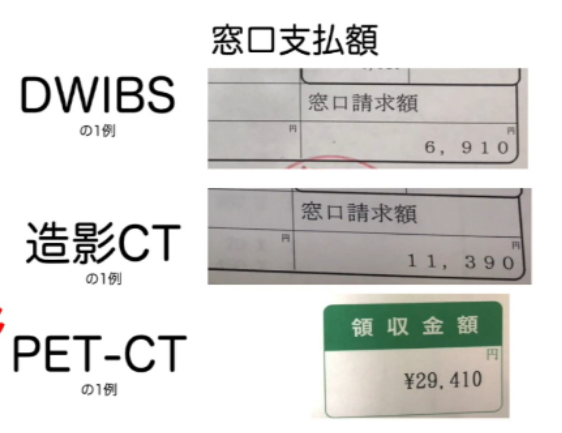

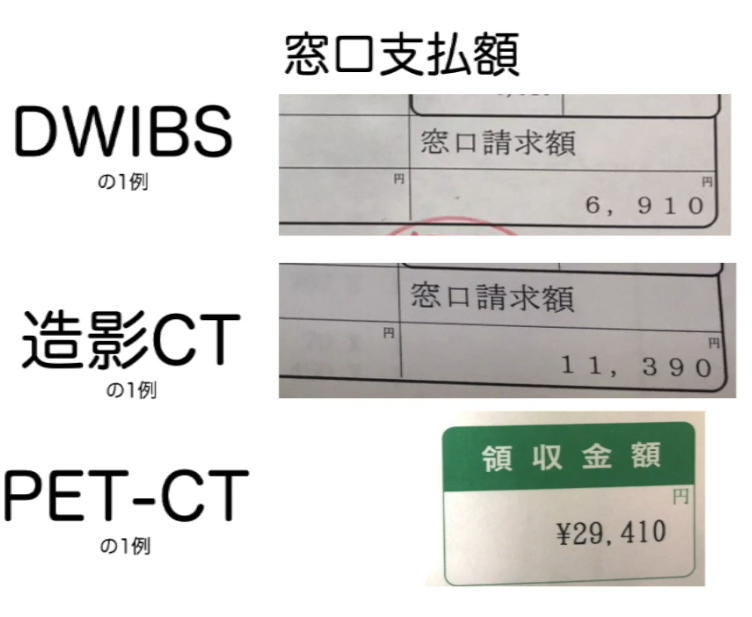

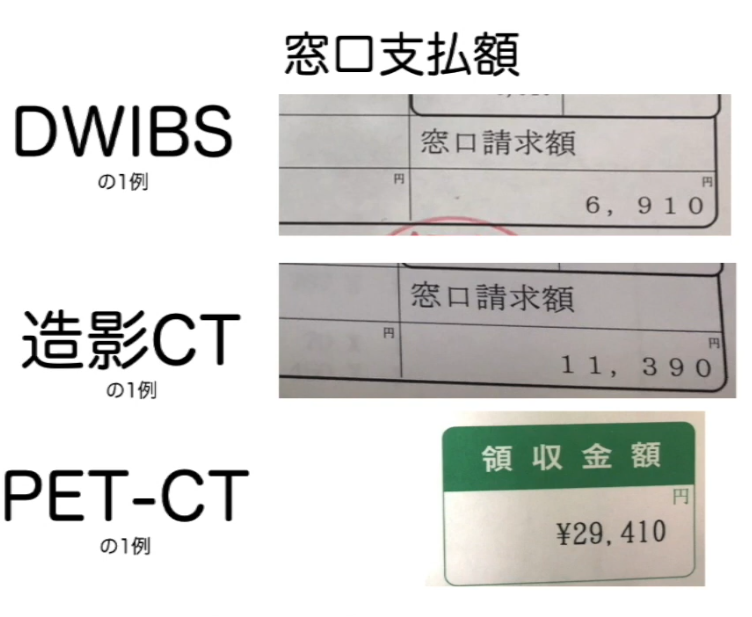

※DWIBS:別途加算で約1,800円程度、概ね1万円以内

本邦の前立腺癌診療ガイドライン 2016 では未治療症例で PSA ≧ 10ng/mL、かつ直腸診

陽性または Gleason スコア ≧ 8 の症例、および骨転移を示唆する症状のある症例におい

ては、骨シンチグラフィが推奨されており 、画像診断ガイドライン 2016 では PSA ≦

10ng/mL、Gleason スコア ≦ 7 の低リスク患者では骨シンチグラフィを避けるべきである

が、有症状例や治療後の PSA 再燃例では施行を考慮してもよいとしている 。

本検査の適応はこれに準ずるものとする。

<参考情報:DWIBS>

・窓口支払額(3割負担:6,910円、別途加算負担:1,800円:計8,710円)

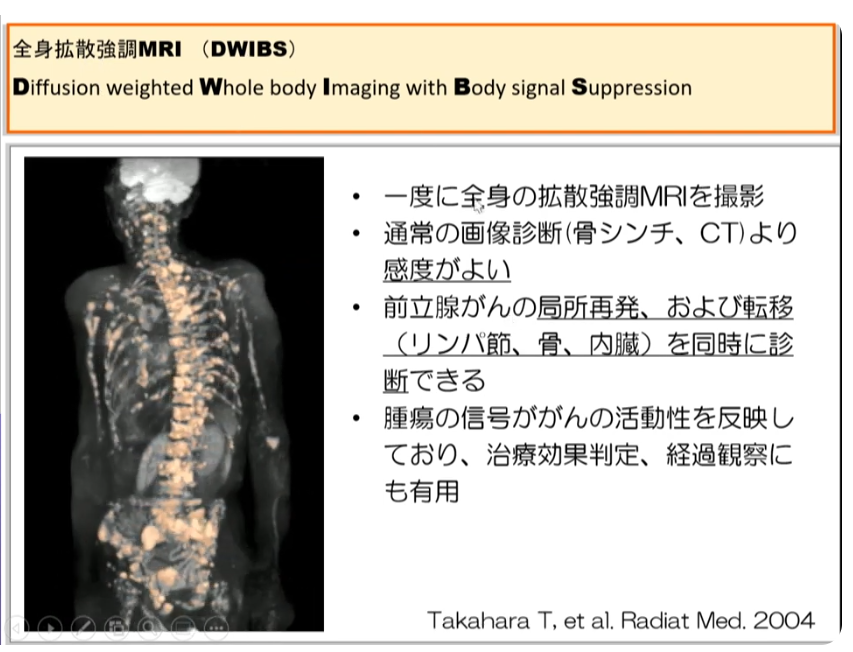

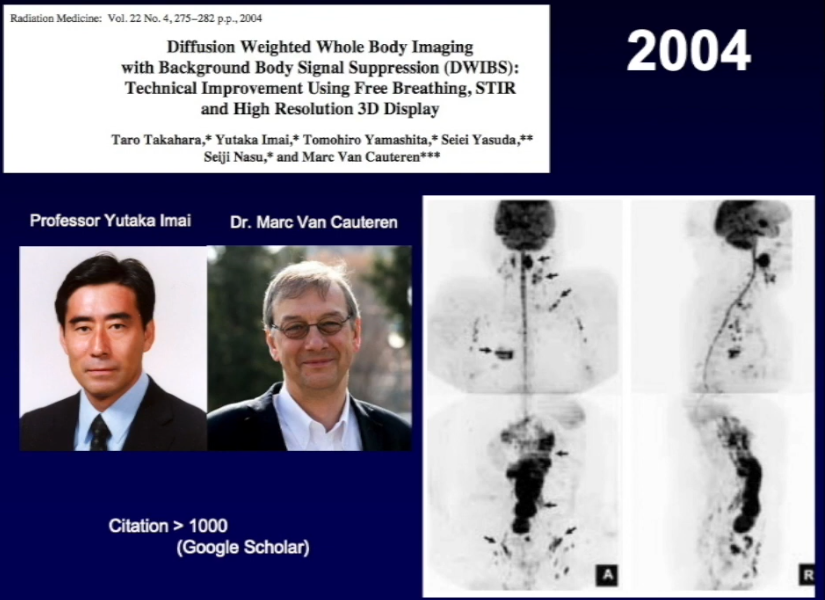

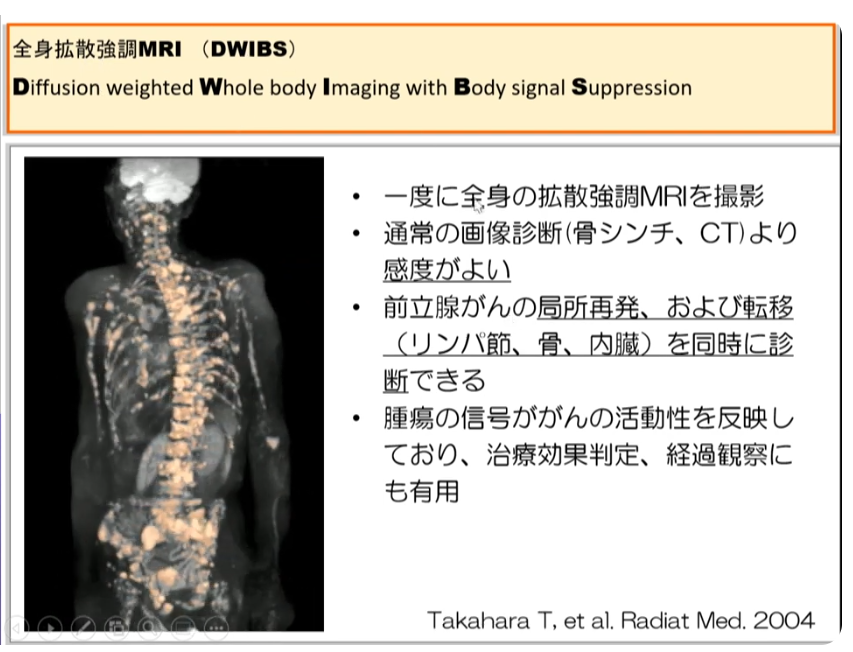

■DWIBS(全身拡散強調MRI)とは

<Microsoft Copilot回答>

■DWIBS(Diffusion-weighted Whole body Imaging with Background Suppression)は、

MRI技術を活用した全身がん検査法です。

2004年に日本人医師によって開発されました。

・この検査法は、

⇒体内の水分子の動きを画像化することで、

⇒がん細胞やその転移を検出します。

・従来のMRI検査と異なり、

⇒DWIBS(全身拡散強調MRI)は広範囲の撮像が可能で、

⇒特に前立腺がんや腎がんなどの検出に適しています。

【メリット】

・放射線を使用しないため、被ばくの心配がありません。

・糖尿病患者や腎不全の方でも検査可能。

・検査前の食事制限や注射が不要。

・軟部組織や神経系の撮影に優れています。

【デメリット】

・肺や心臓周辺のがんなど、細胞密度が低い部位の検出が難しい場合があります。

・小さな腫瘍の検出が困難なこともあります。

※DWIBS(全身拡散強調MRI)は、特定のがん検査において有効な選択肢ですが、他の検査法と組み合わせて総合的に判断することが推奨されています。

<参考情報>

■DWIBS(全身拡散強調MRI)が何故前立腺がんの診断に向いているのか?

<Microsoft Copilot回答>

①細胞密度の高い腫瘍の検出:

⇒ 前立腺がんは細胞密度が高い特徴を持つため、

⇒DWIBSの拡散強調画像技術が腫瘍を明瞭に描出します。

②骨転移の評価:

⇒前立腺がんは骨転移が多いですが、

⇒DWIBSは骨髄内の腫瘍状態や細胞密度を反映し、

⇒従来の画像診断法では困難だった造骨型骨転移の活動性や治療効果を評価できます。

③非侵襲性:

⇒放射線被曝や造影剤を使用しないため、患者への負担が少なく、安全性が高いです。

④全身評価:

⇒一度の検査で全身のがん病変を評価できるため、

⇒転移の有無や治療効果の判定に役立ちます。

※DWIBSは、特に転移性前立腺がんの活動性病変の評価や治療効果の判定において有用性が高いとされています。

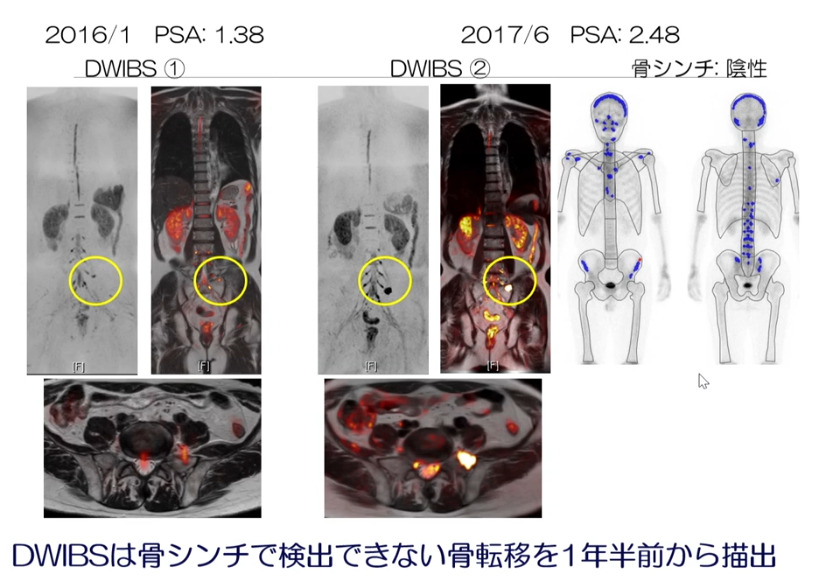

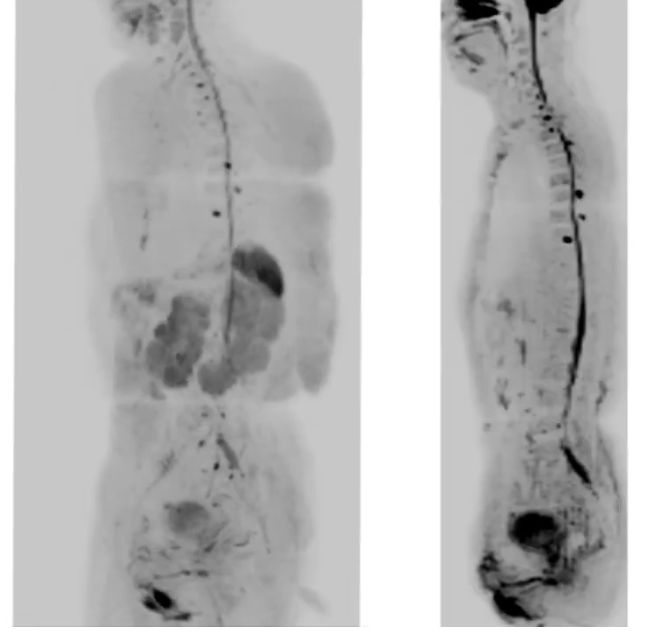

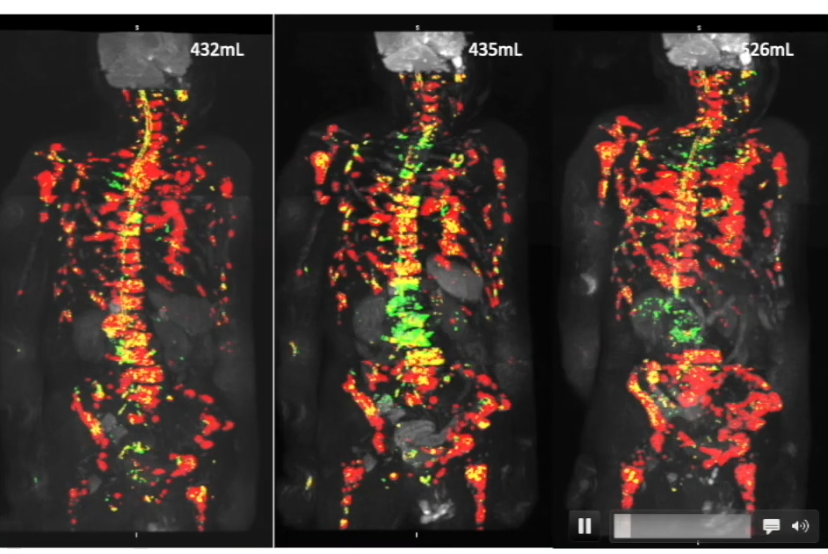

■DWIBS vs 骨シンチの評価判定比較

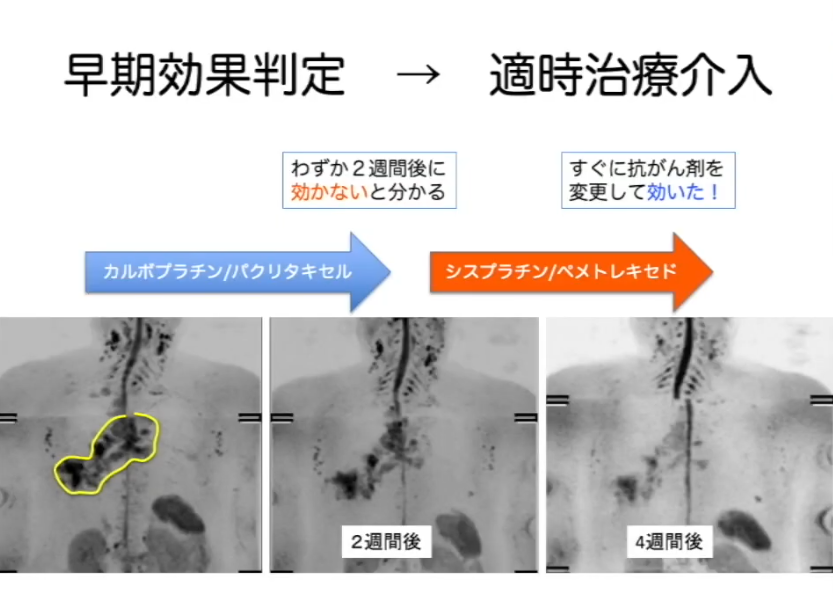

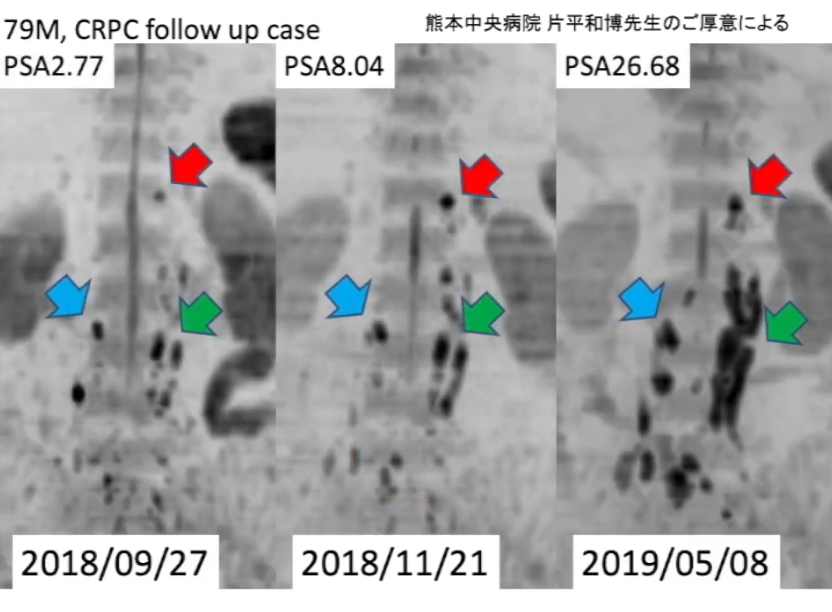

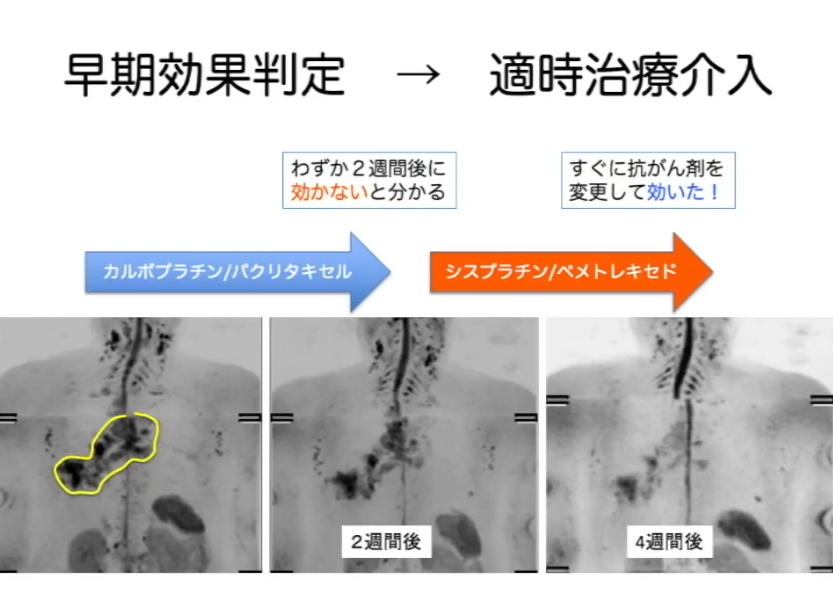

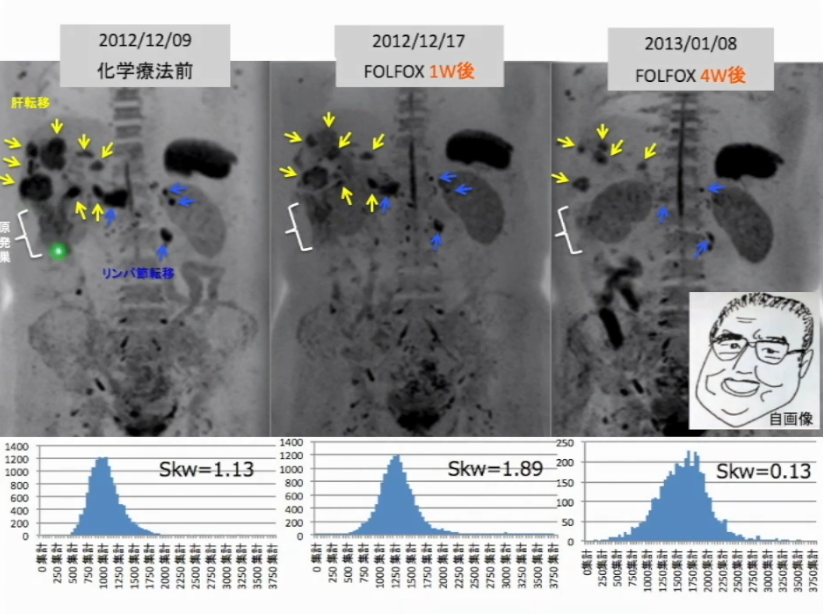

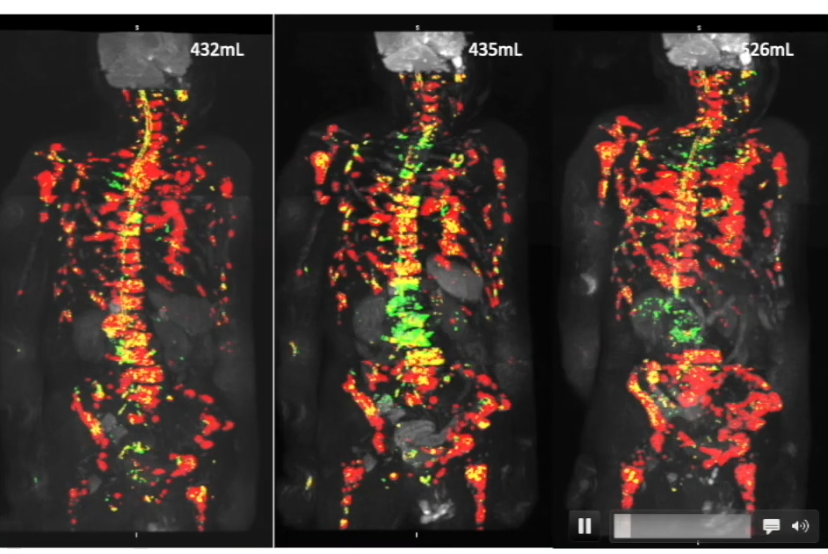

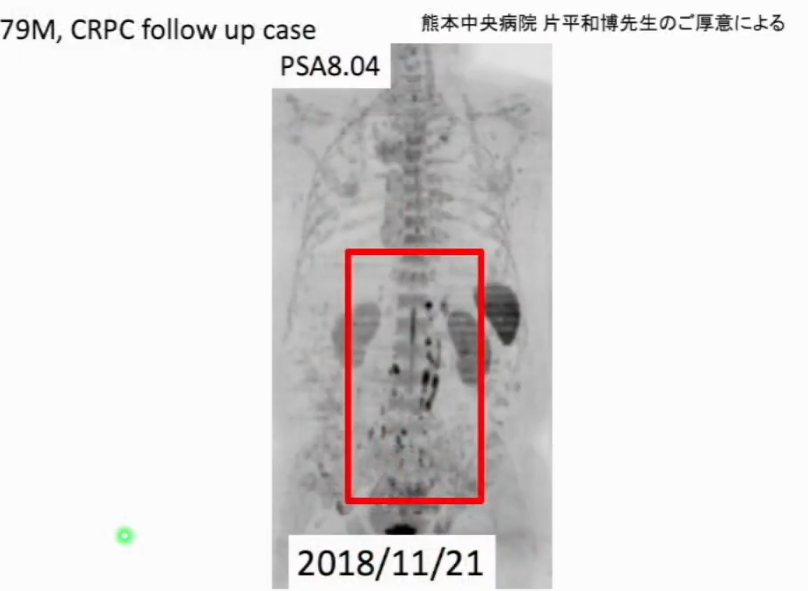

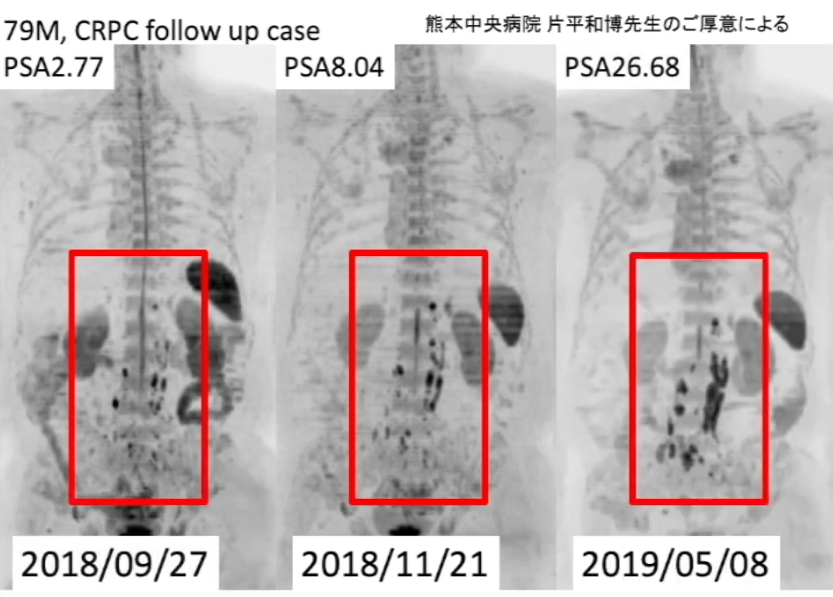

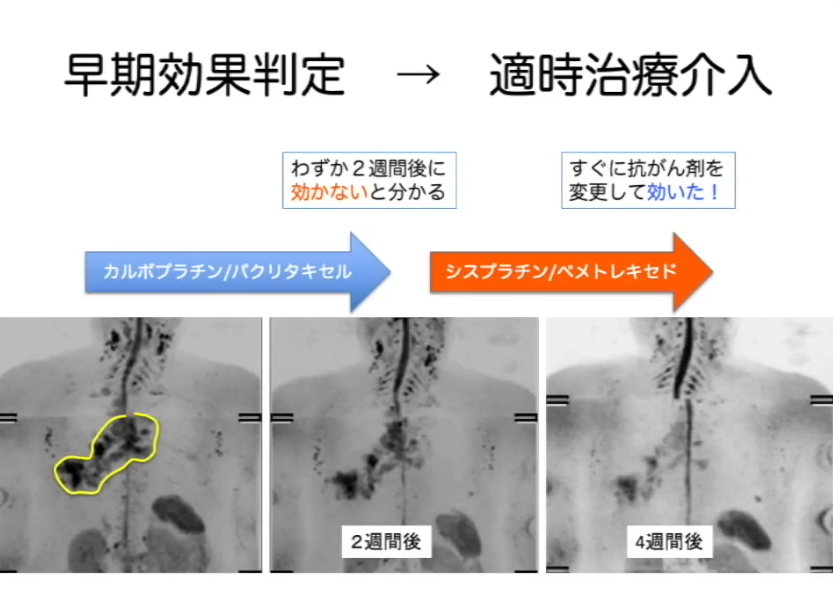

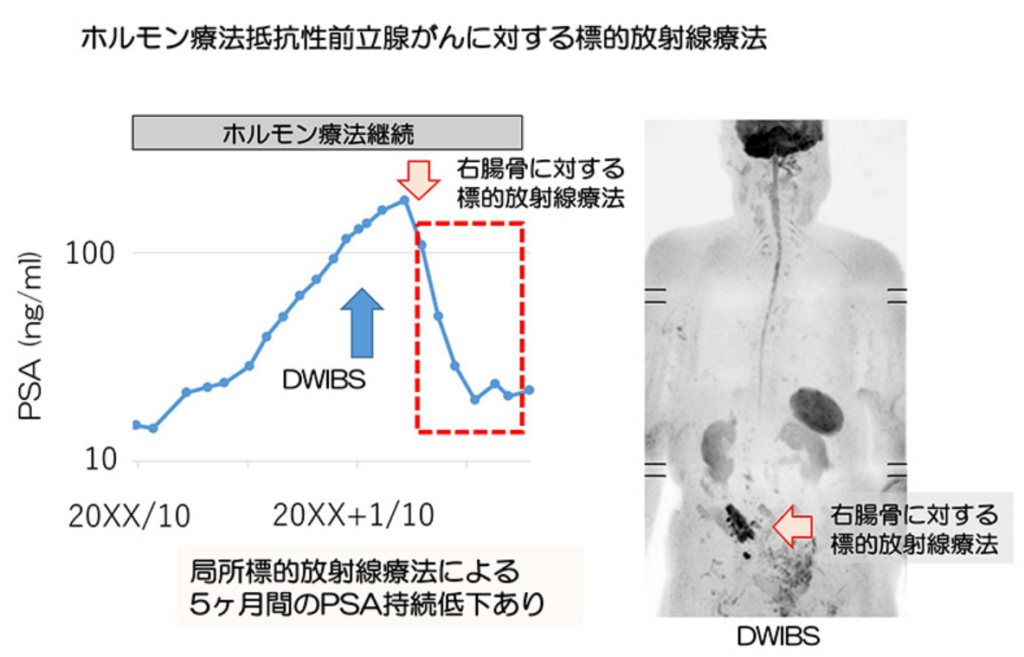

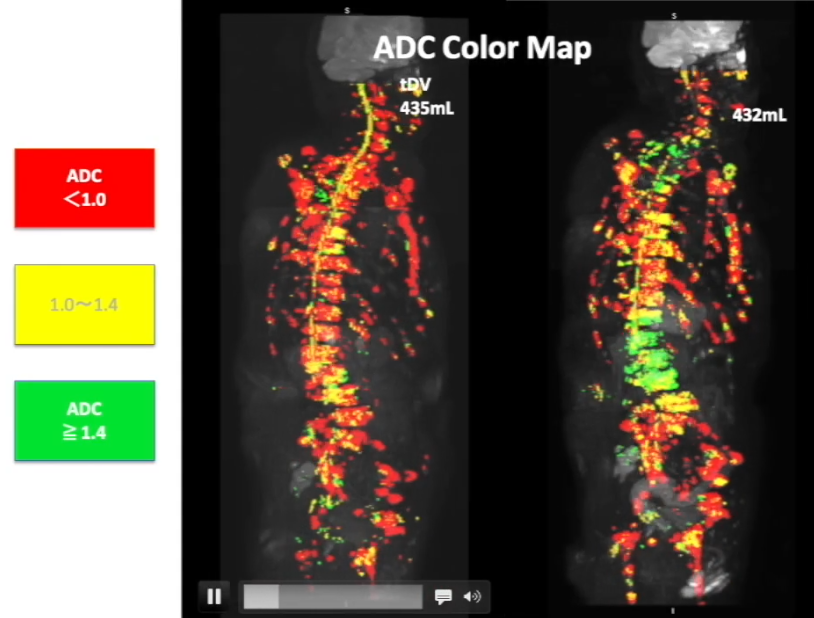

■治療効果の判定例

・早期効果判定→適時治療介入

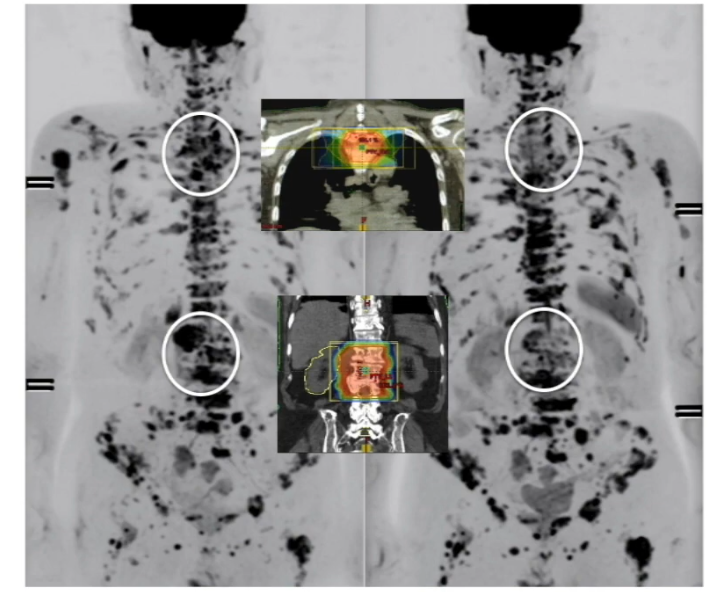

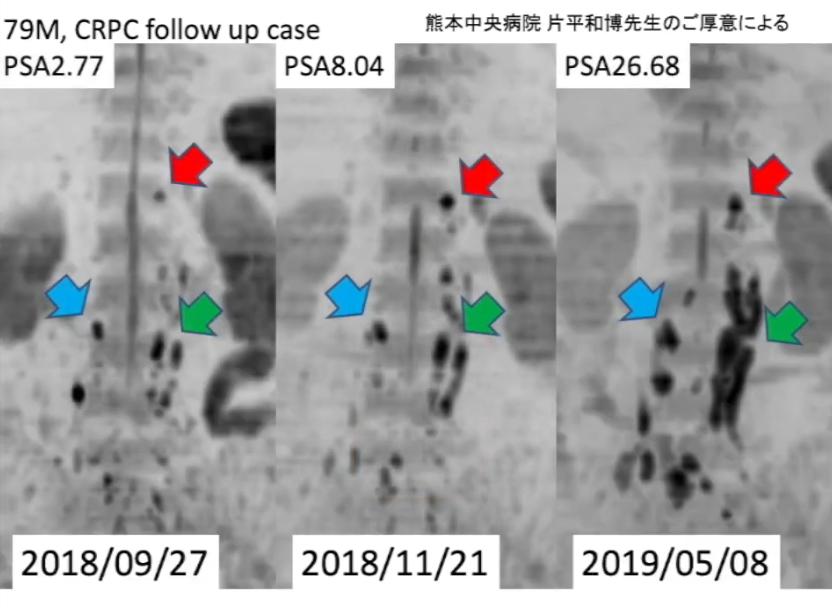

■DWIBS(全身拡散強調MRI)における転移性前立腺がんの活動性病変の評価について

<Microsoft Copilot回答>

- 骨転移の評価:

- 前立腺がんは骨転移が多いですが、DWIBSは骨髄内の腫瘍活動性を反映します。

- 従来の骨シンチグラフィーでは困難だった造骨型骨転移の活動性評価が可能です。

- 骨髄内の細胞密度を画像化することで、治療効果の判定にも役立ちます。

- 治療効果のモニタリング:

- PSA値の変化だけでなく、DWIBSを用いることで転移病変ごとの治療効果を直接評価できます。

- 活動性病変の広がりを最大値投影像(MIP)やFusion画像で視覚的に確認することが可能です。

- オリゴ転移がんの特定:

- 転移箇所が限られたオリゴ転移がん(転移が3箇所以下)の患者において、DWIBSは活動性病変を的確に同定し、局所治療の計画に役立ちます。

- 非侵襲性と安全性:

- 放射線被曝や造影剤を使用しないため、患者への負担が少なく、繰り返し検査が可能です。

※DWIBSは、転移性前立腺がんの活動性病変を評価するための強力なツールであり、治療戦略の決定や効果判定において重要な役割を果たします。

■放射線治療(オリゴ転移の場合)の道が開ける

・従来の画像診断(CT、骨シンチ)では転移箇所が不明な為

⇒ホルモン療法以外の治療は無かった

■生検後の診断確定画像検査の限界

・CT検査(リンパ節転移):8㎜以上の腫瘍サイズ

⇒リンパ節ガンの平均サイズ:1.8㎜

・骨シンチで表示できる転移には限界(転移の見逃し)がある

・DWIBS法は8.5mm以上のリンパ節転移を検出するのに適しているとされています。

⇒分からなければ次に撮ればよい

⇒分かるようになる

・窓口支払い額(3割負担)

注)別途加算点数(負担)とし600点の3割負担で180点(180×10円=1,800円)発生

・超音波検査では約5mm以上のリンパ節転移を検出することが可能

⇒ただし、検出精度は使用する機器や技術、検査を行う医師の経験によっても異なるため、より小さな転移を見逃す可能性もあります。

・MRI検査では約8mm以上のリンパ節転移を検出することが可能

・PET-CT検査では約4mm以上のリンパ節転移を検出することが可能

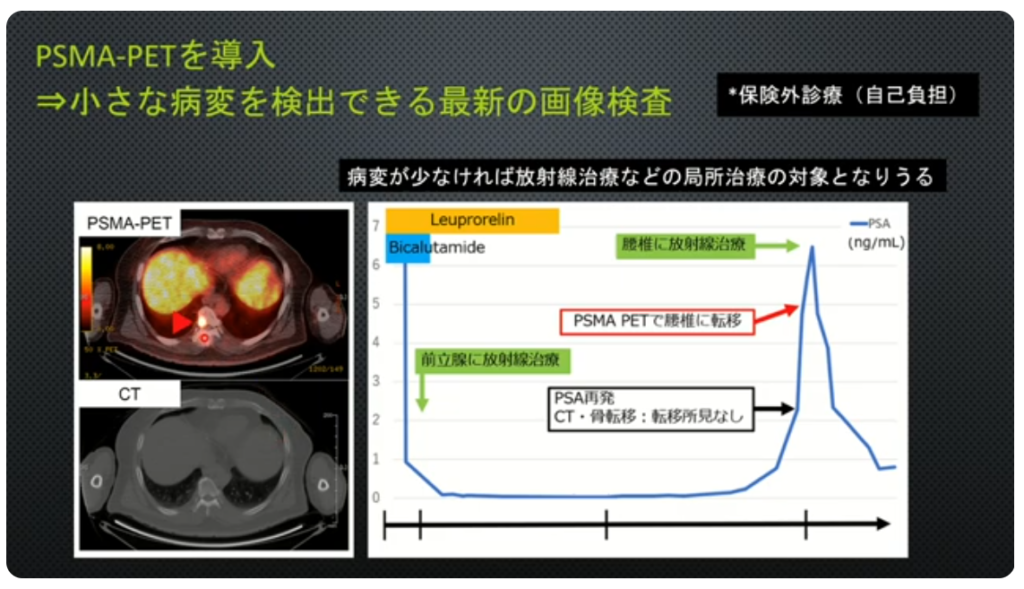

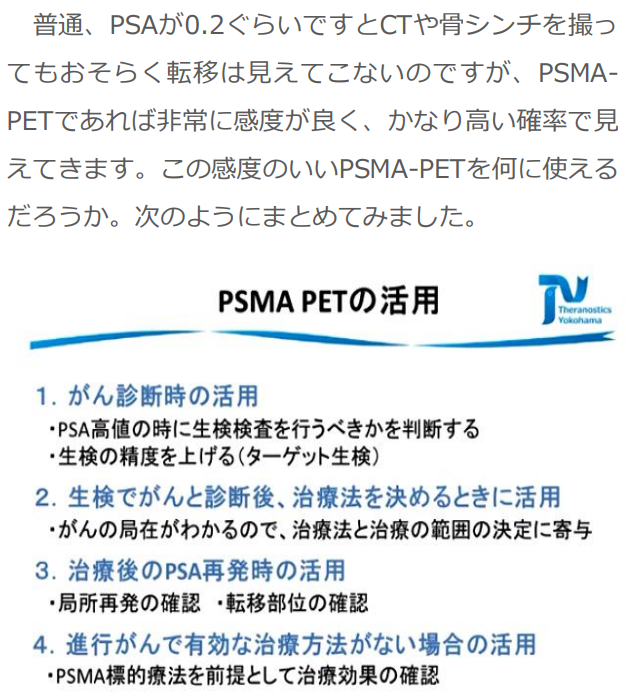

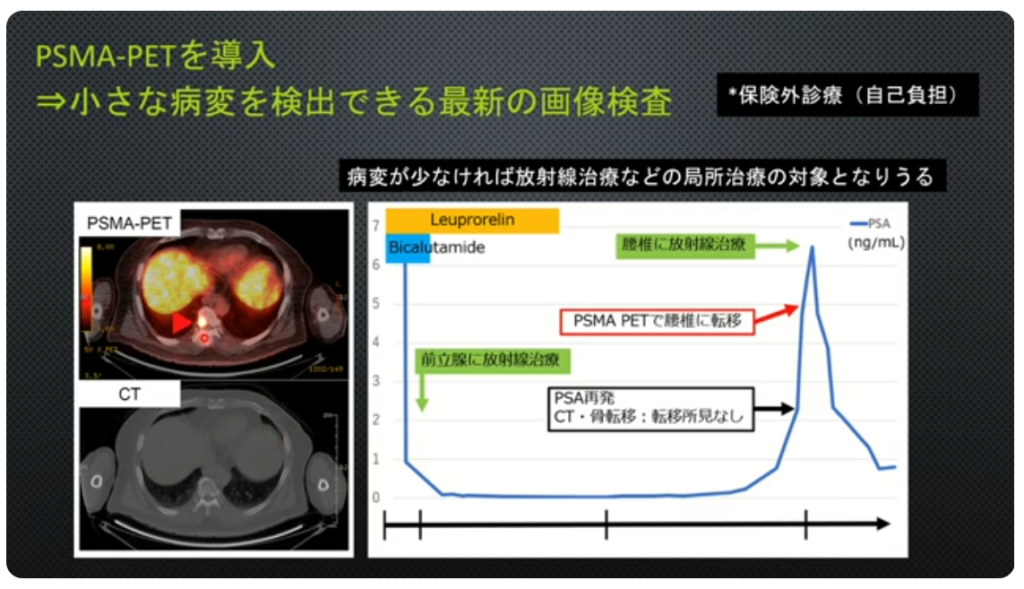

■PSMA-PETの活用

・PSMA-PET(保険外診療:自己負担/¥25万円)

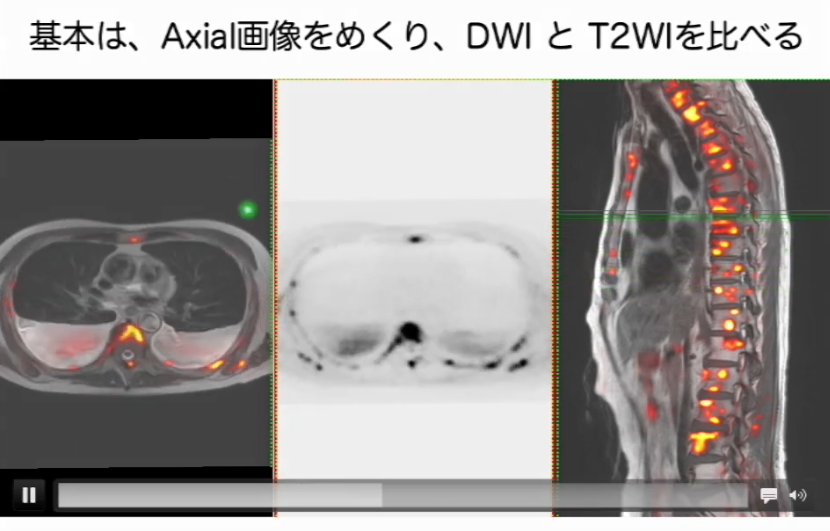

■DWIBSの基本

出典:https://www.youtube.com/watch?v=sZ3zZbhYWHY&ab_channel=tarorin_channel

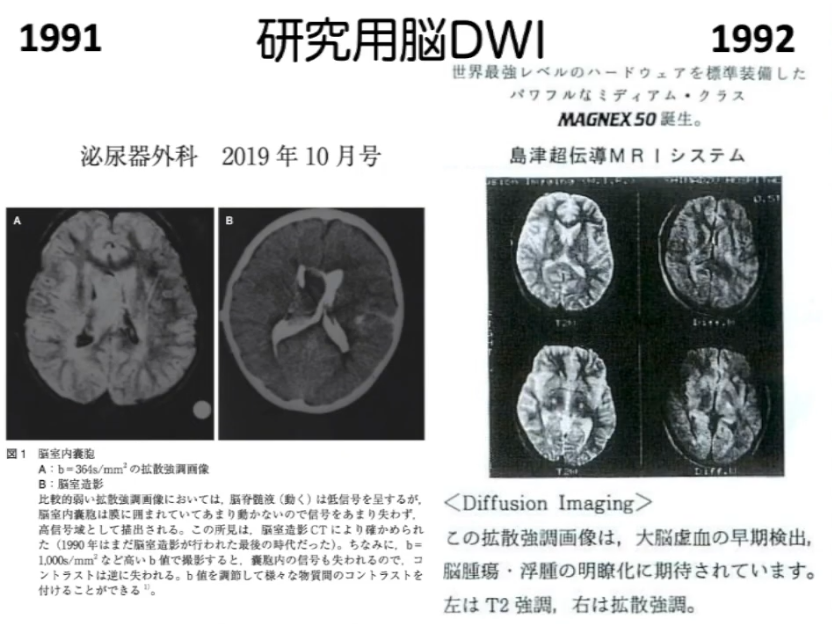

■拡散強調画像(研究用脳DWI)

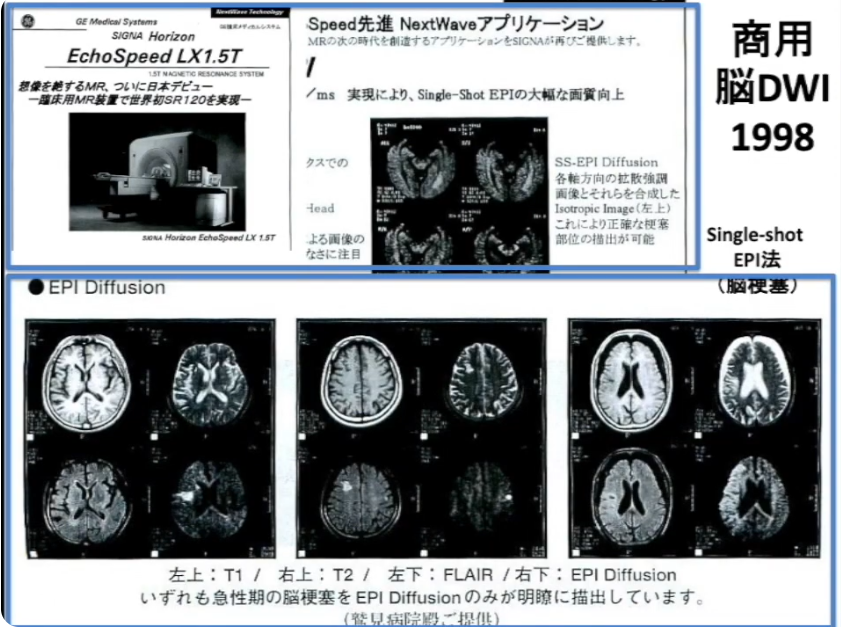

■拡散強調画像(商用脳DWI)

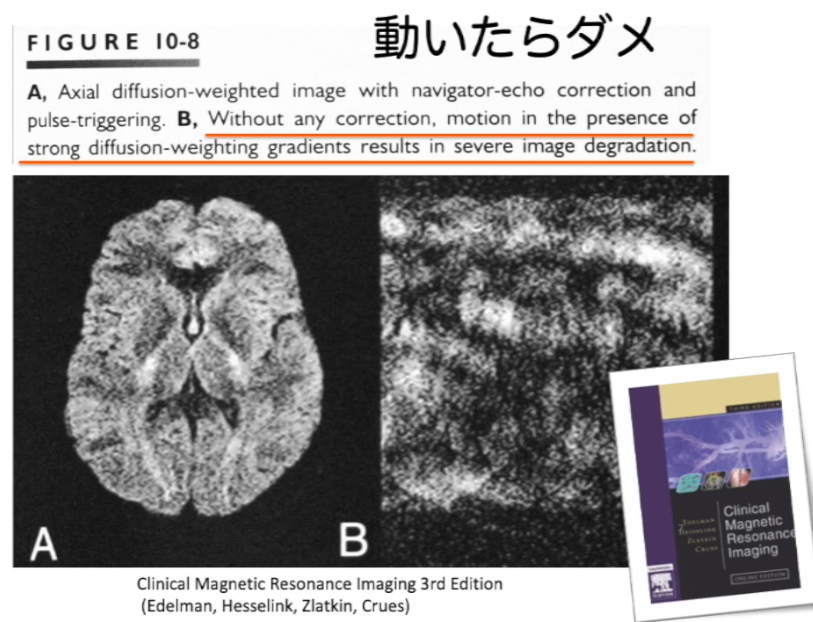

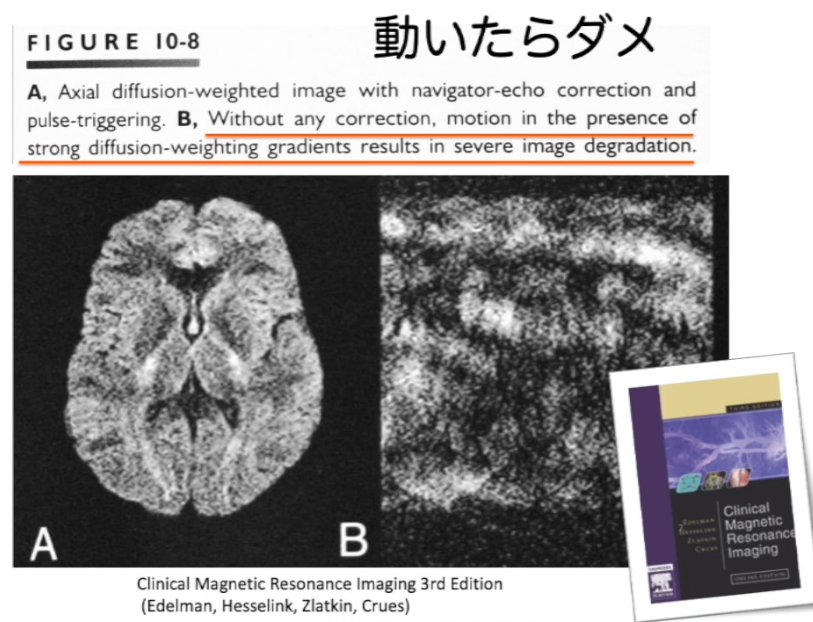

■当時の拡散強調画像を撮る際の見解

・身体(臓器)を動かさないようにとの

⇒例:息を止めて撮影

⇒思い込みがあった

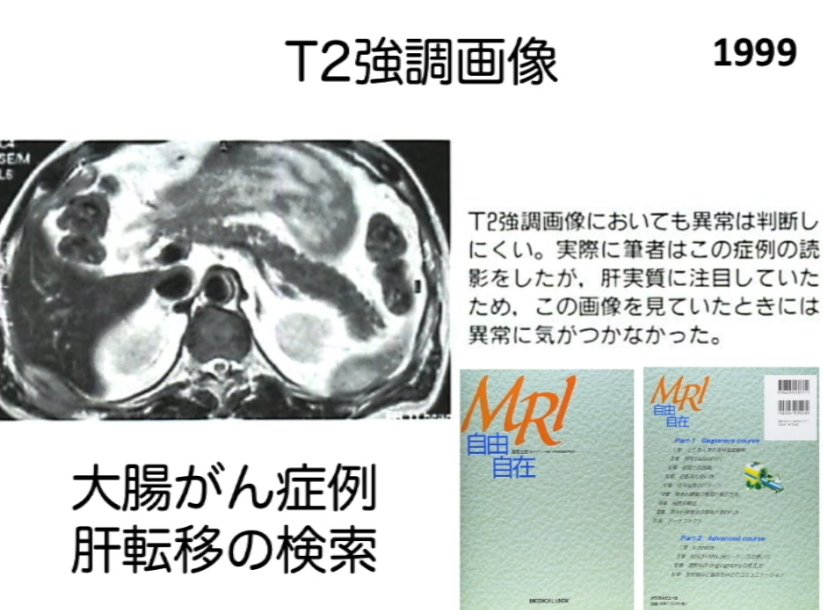

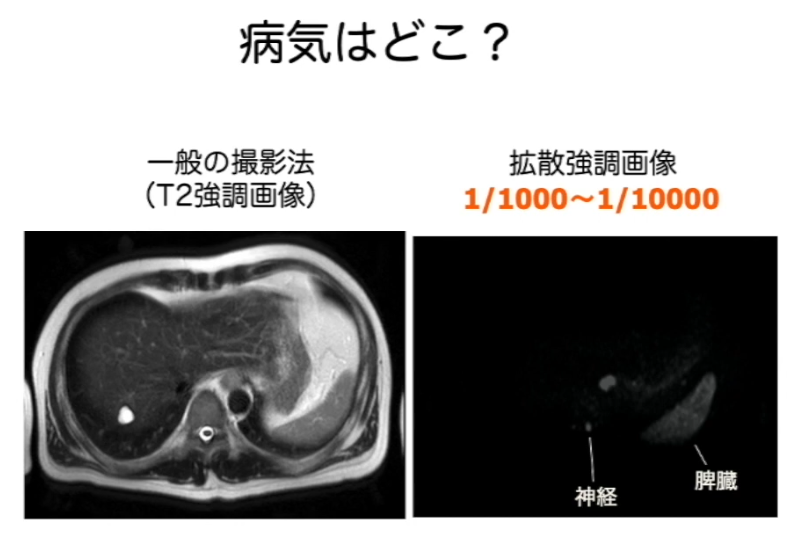

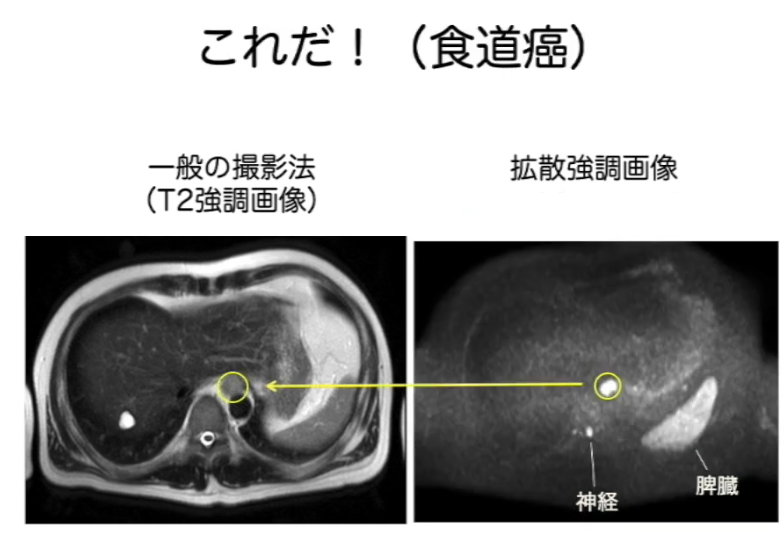

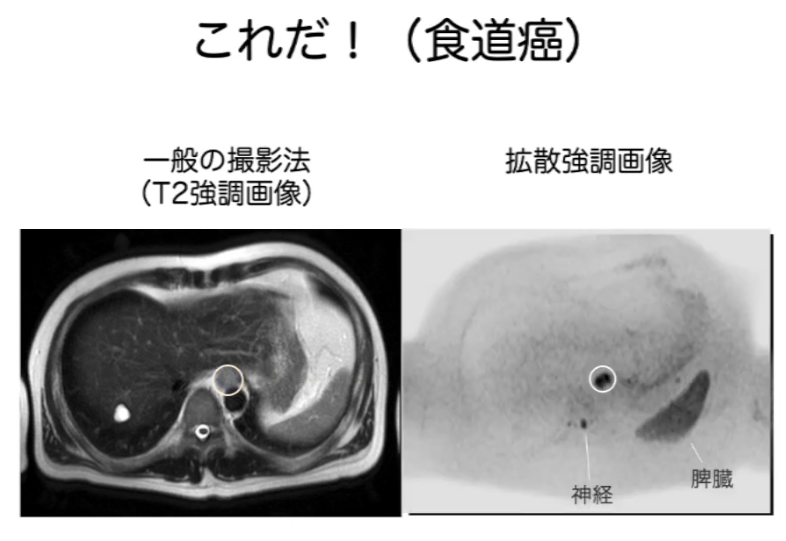

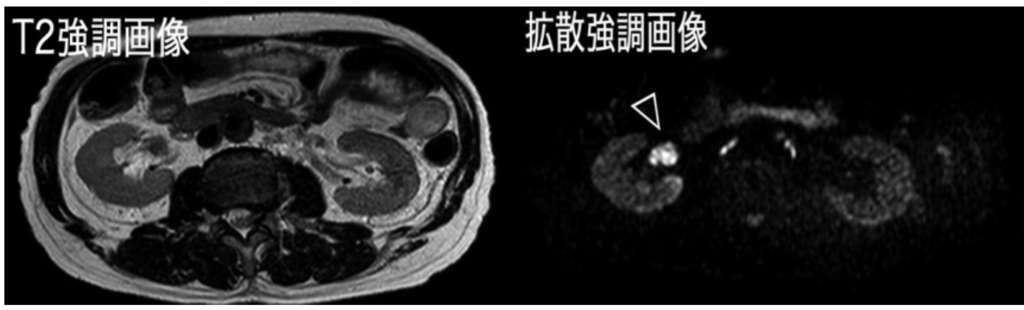

■T2強調画像では判読しにく事例

・大腸がんの肝転移の判読が出来ない

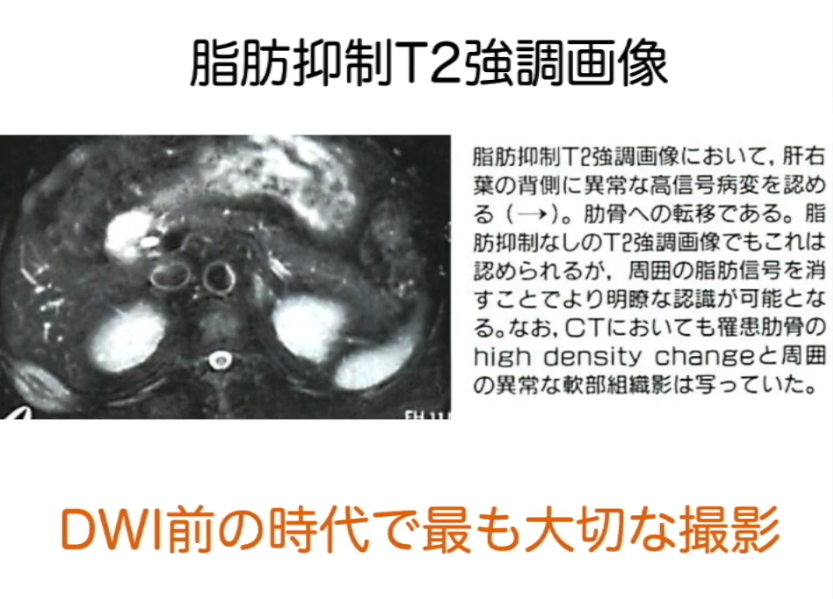

■脂肪抑制T2強調画像

・T2強調画像では判読できなかった

⇒肝転移が判読できる

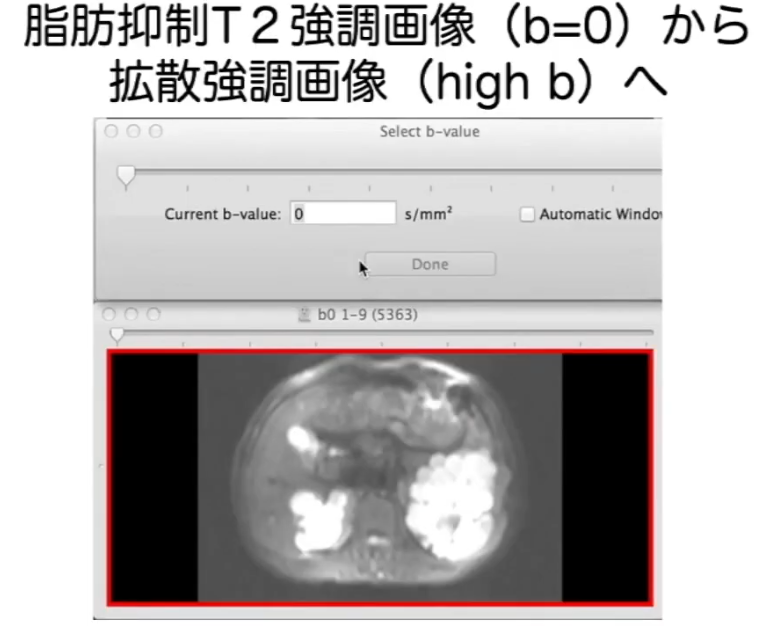

■脂肪抑制T2強調画像(b=0)

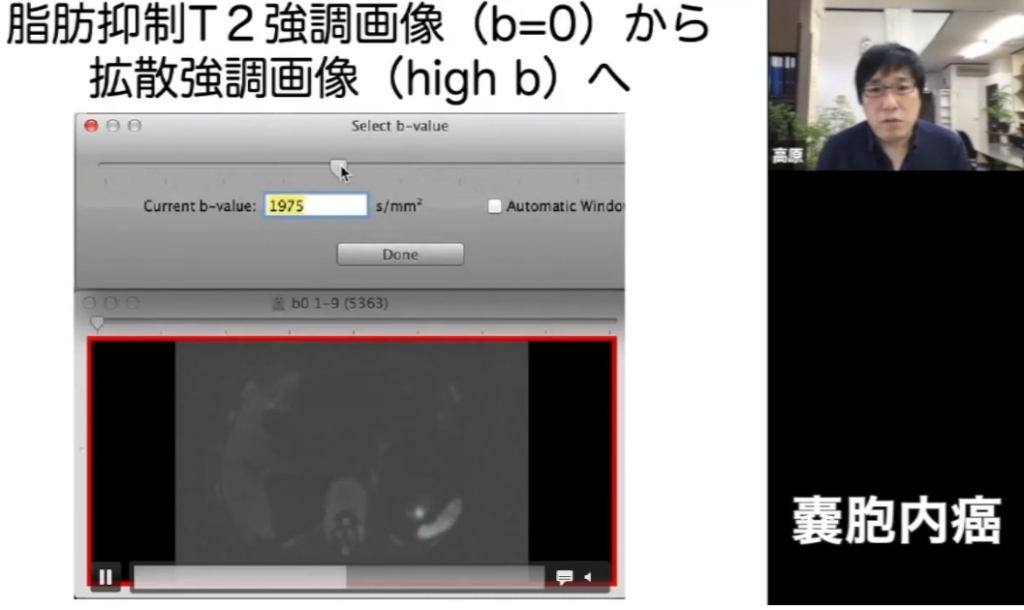

■拡散強調画像(b=high)

・水の動きを抑制することで

⇒嚢胞内(のうほうない)癌が判読できる

■拡散強調画像を調整(1/1000~1/10000)

・画像が暗くなり『薄く光っている』部分が現れる

⇒画像調整すると

⇒食道癌だと判読できる

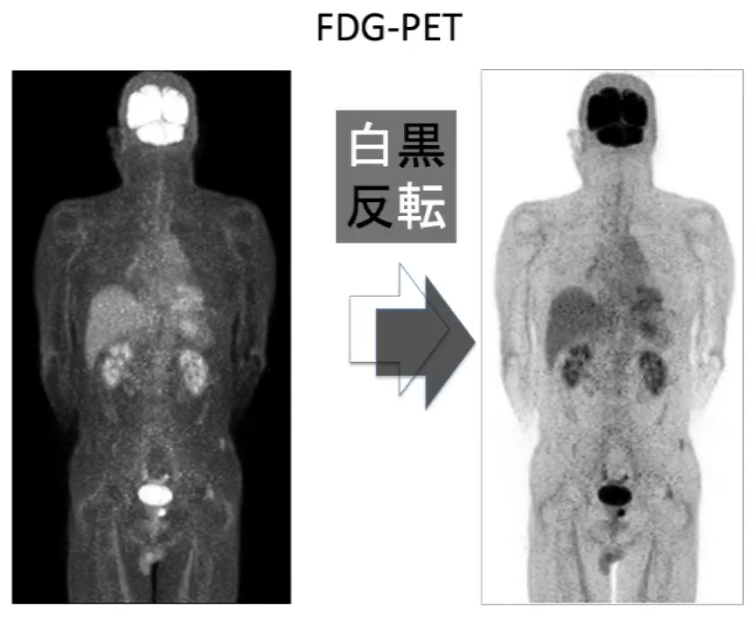

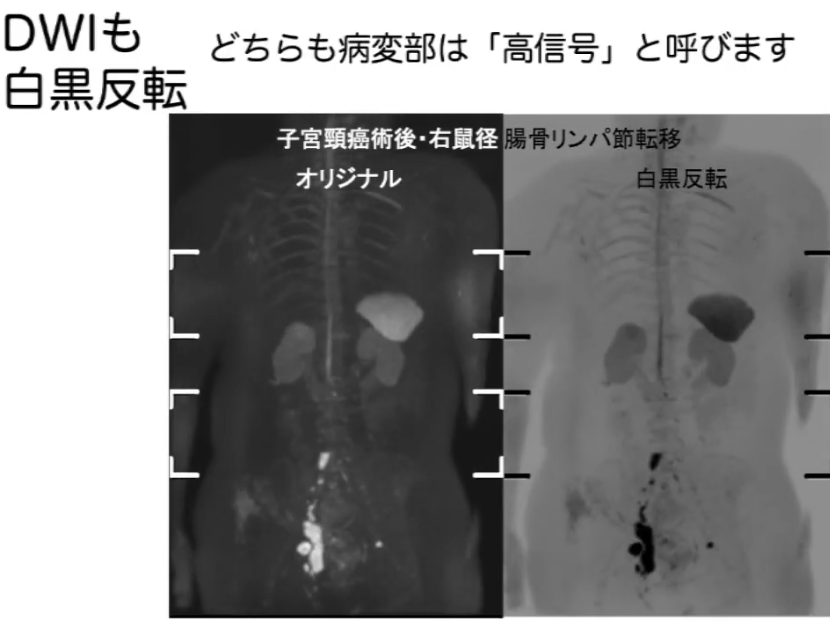

■画像の白黒反転

・FDG-PETの白黒反転例

⇒明るい中の方が黒い部分を発見しやすい

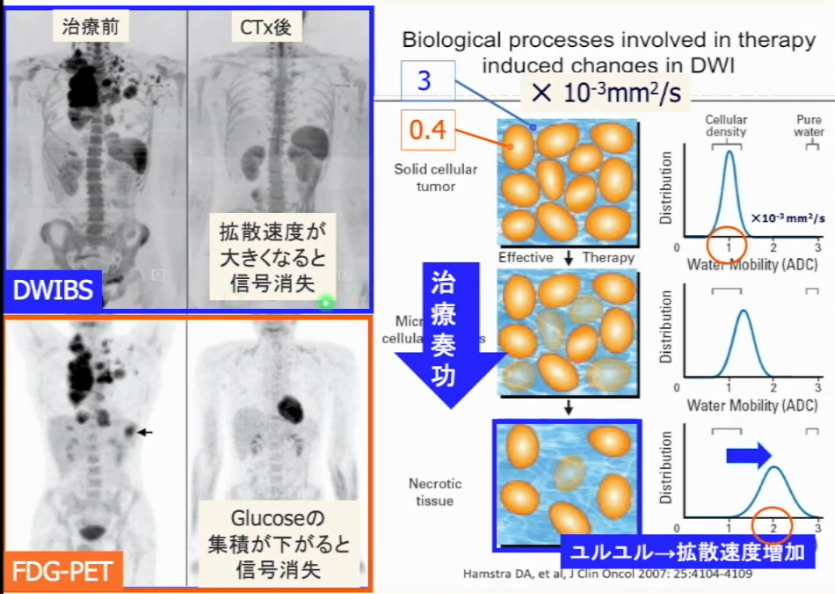

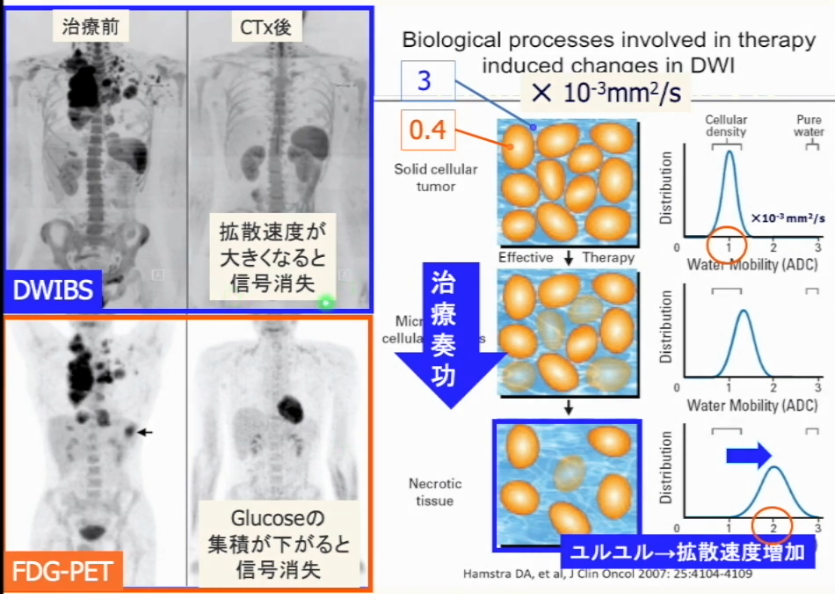

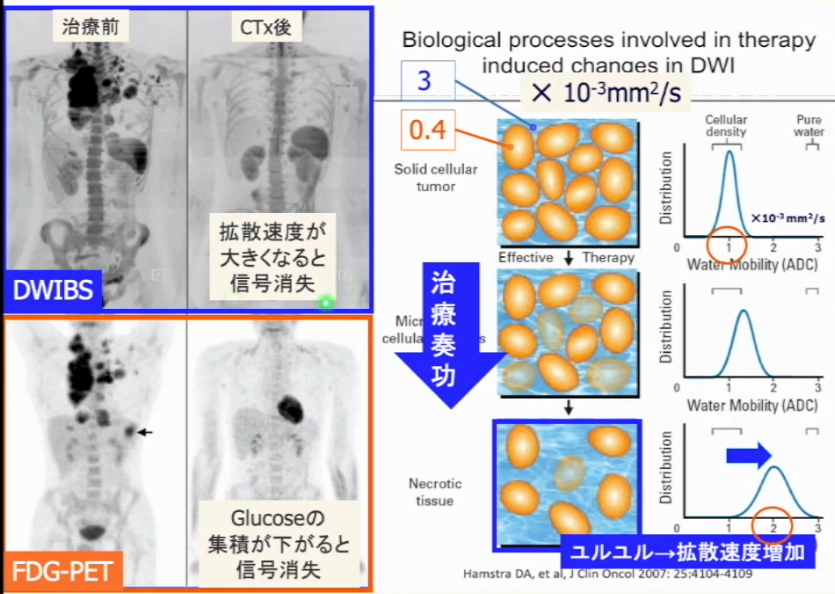

■化学療法の治療効果の確認

◆DWIBS vs FDG-PET検査比較

・DWIBSは拡散速度が大きくなると信号消失(癌が消える:1から2に分布が変わる)

⇒区画内の細胞の動きの変化(速度)を判定

⇒治療により癌細胞が減っていく毎に細胞の動きが速くなる(隙間が大きくなる)

注:経験的に2週間で治療効果が確認できる

・FDG-PETはグルコース(糖)の集積が減っているかで判定

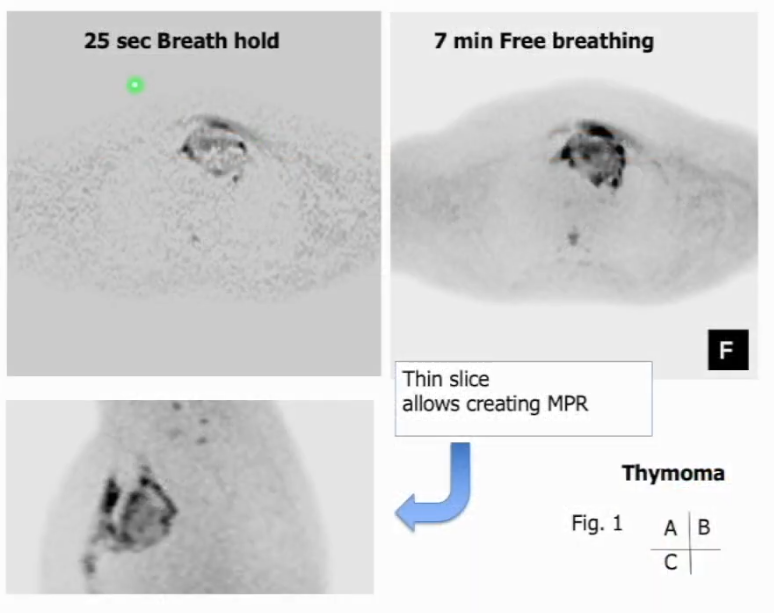

■息止めして

■息止めと自由呼吸比較

・200年初頭時、息止め(お腹部)して撮影

⇒画像がザラザラなっていた

・自由呼吸を長くして撮影

⇒綺麗な画像が撮れた

⇒その断面を取り、別方向で再構築したのが

⇒DWIBS法である

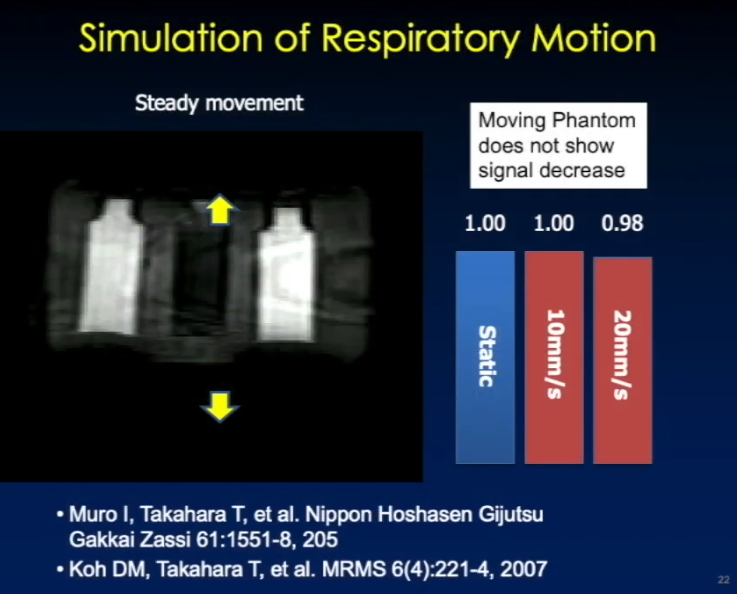

■動作する状態で検証

・動作スピードを変えても

⇒数値は変化しない(1.00、1.00、0.98)

・動くことで画像はブレるが

⇒拡散のコンストラクト

⇒正確に撮れる

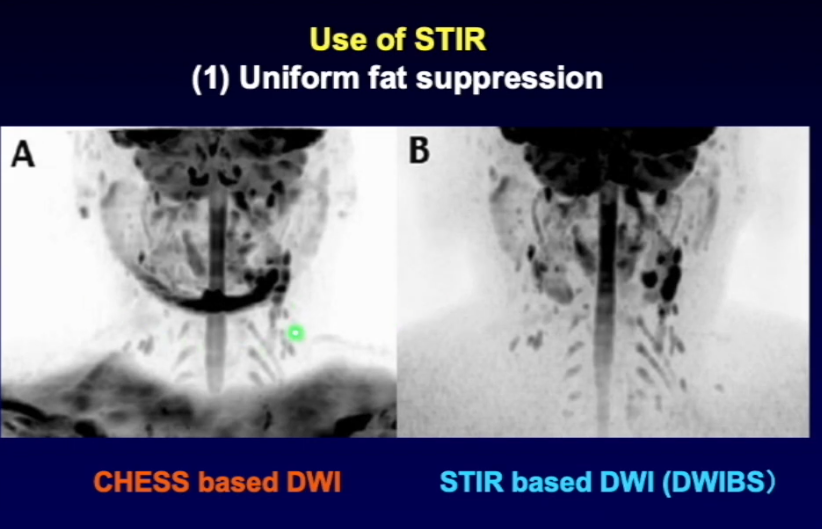

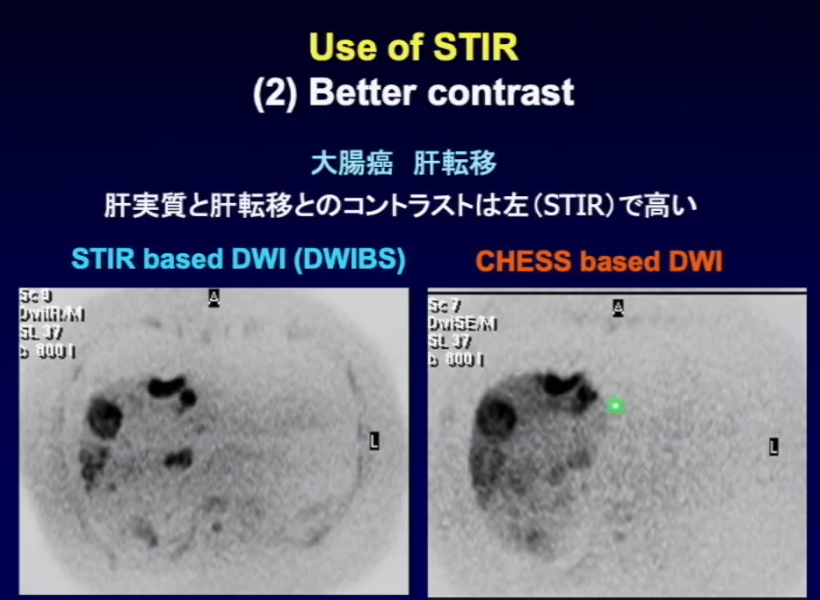

■STIR法を用いて

・コンストラクトを明瞭化(DWIBS)

■2004年には今井先生等の指導を受け

・綺麗な画像が撮れるようになった

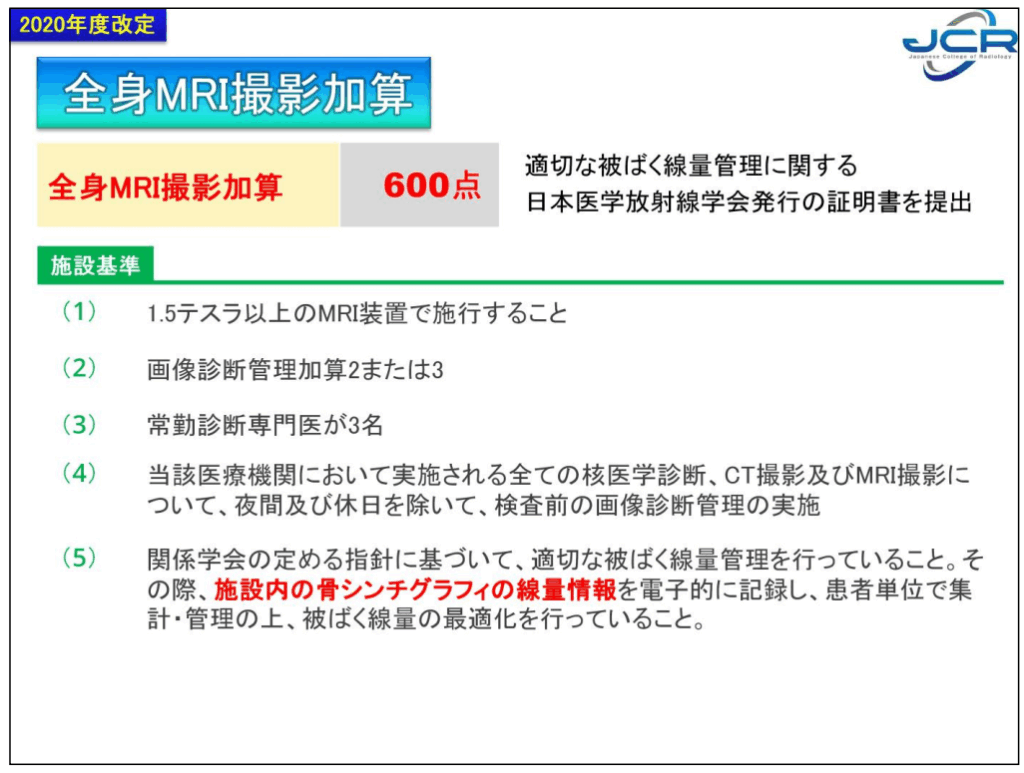

■DWIBSの窓口支払い額(保険収載)

・使用するMRIの性能により金額(保険点数)が変動する

⇒3割負担比較例(下図)

注)別途加算点数(負担)とし600点の3割負担で180点(180×10円=1,800円)発生

■使用期間の制限があるが

・為しに2週間毎にDWIBS検査を行い

⇒抗がん剤の効果評価を実施

⇒使用薬剤が効かないと別の薬剤に変更

⇒治療効果が確認

※過去の経験で2週間である程度効果の有無が判断できる

※毎月毎又は2ヵ月毎にDWIBSで診断して治療効果を確認

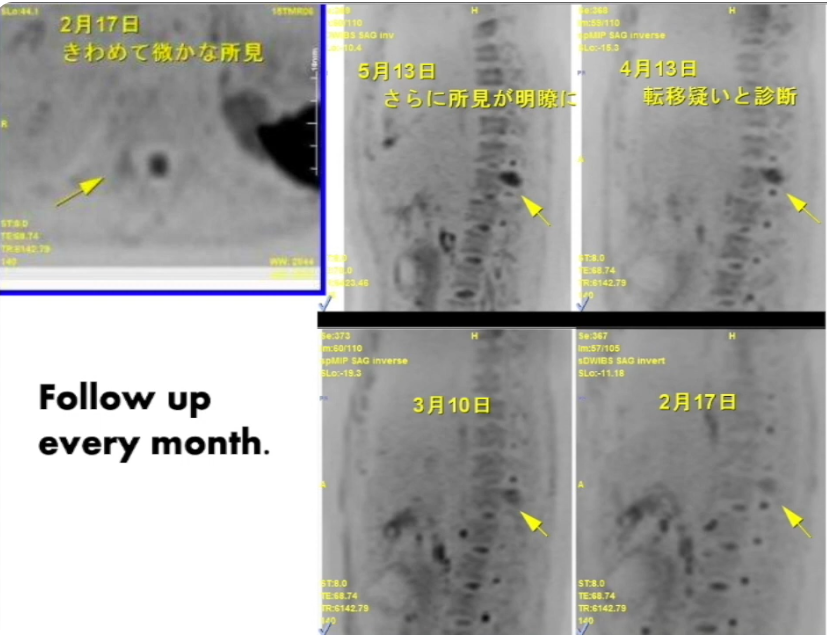

■卵巣がん患者の経過観察例(毎月診断)

・2月17日:極めて微かな所見

⇒3月10日:わずかに信号強度上昇(異常でないかも知れない)

⇒4月13日:移転疑いと診断(信号強度上昇)

⇒5月13日:さらに所見が明瞭に

※4月13日の時点で、PET検査では腫瘍が映っていないので経過観察をしましようと言われる(主治医師より)

※骨転移の疑いが強いので次の治療計画に取り掛かる事が急務だ

※主治医の判断能力でその後の余命にまで影響を与える

⇒癌患者側が勉強していないと自分の命を削る事になる

⇒癌は時間との勝負

<参考情報>

■大腸がん患者例

・時間の経過と共に腫瘍部が小さくなっている

⇒治療効果が確認できる

・ヒストグラムの変化

⇒平均値の変化だけでなく

⇒ADCの分布の形状変化により

⇒治療効果も確認

<参考情報:Microsoft Copilot回答>

■ADCマップ

・ADCマップ(Apparent Diffusion Coefficient Map)は、

⇒MRIの拡散強調画像(DWI)と組み合わせて使用される画像で、

⇒水分子の拡散の程度を数値化して表示するものです。

⇒拡散係数が高いほど水分子が自由に動ける状態を示し、

⇒逆に拡散係数が低いと水分子の動きが制限されていることを意味します。

ADCマップは、脳梗塞や腫瘍の診断において重要な役割を果たします。

例えば、脳梗塞の急性期では細胞が膨張し、間質の水分子の拡散が制限されるため、ADC値が低下します。

このような変化を視覚的に捉えることで、病変の特定や診断の精度を向上させることができます。

・また、ADCマップは腫瘍の鑑別にも有用で、

⇒悪性腫瘍では細胞密度が高く、

⇒水分子の拡散が制限されるためADC値が低くなる傾向があります。

⇒一方、良性腫瘍では拡散が比較的自由でADC値が高くなることが多いです。

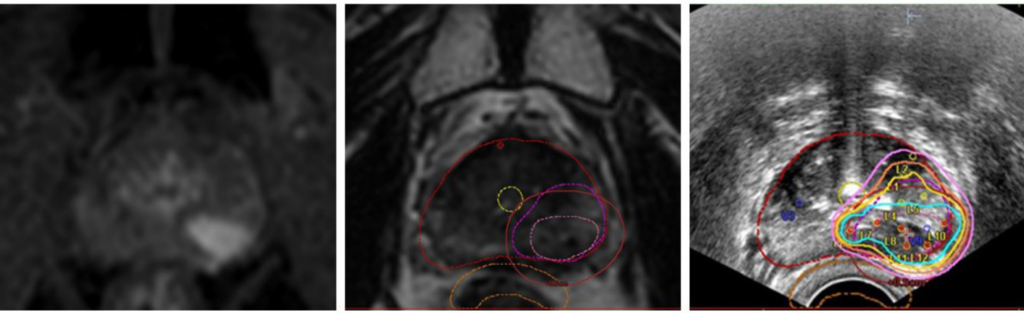

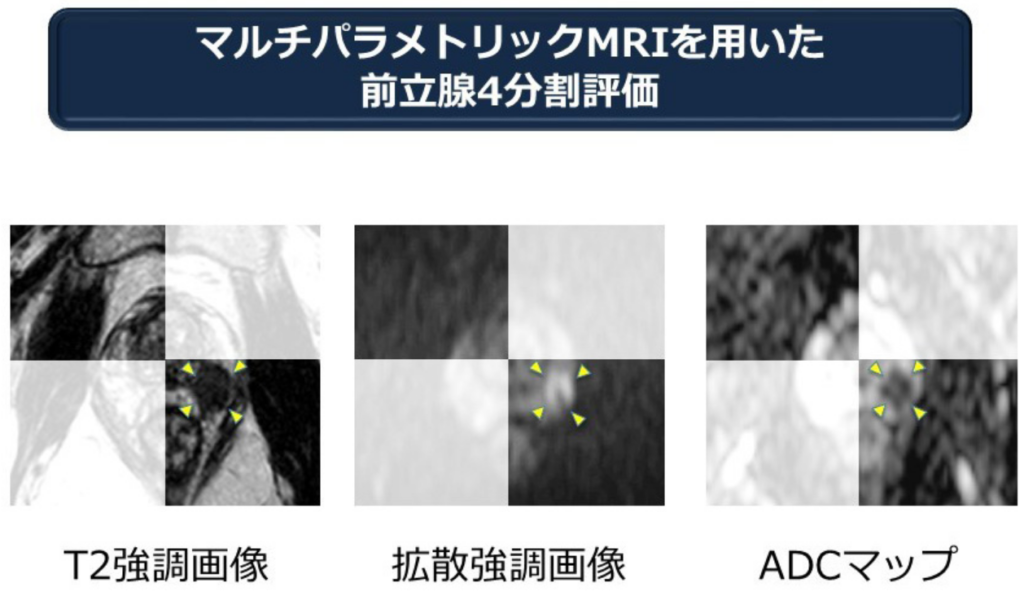

■前立腺がん診断への応用

ADCマップは前立腺がんの診断において重要な役割を果たします。拡散強調画像(DWI)と組み合わせることで、腫瘍の細胞密度を評価し、悪性度の高い病変を特定するのに役立ちます。

・一般に、前立腺がんの病変は

⇒細胞密度が高く、

⇒水分子の拡散が制限されるため、

⇒ADC値が低くなる傾向があります。

研究によると、前立腺がんの病変は正常組織と比較してADC値が有意に低く、

特にGleasonスコアが高い(悪性度が高い)病変ほどADC値が低いことが確認されています。

また、MRIのT2強調画像とDWIを組み合わせることで、診断精度を向上させることができると報告されています。

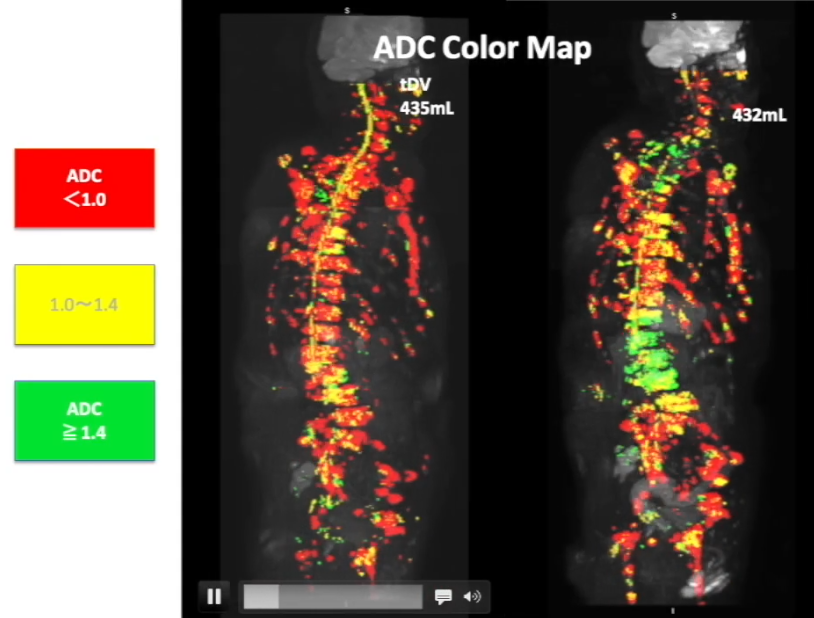

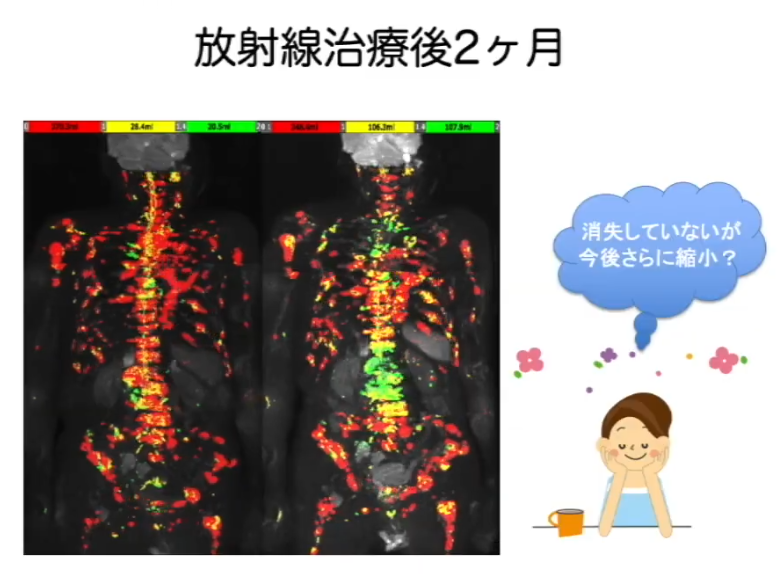

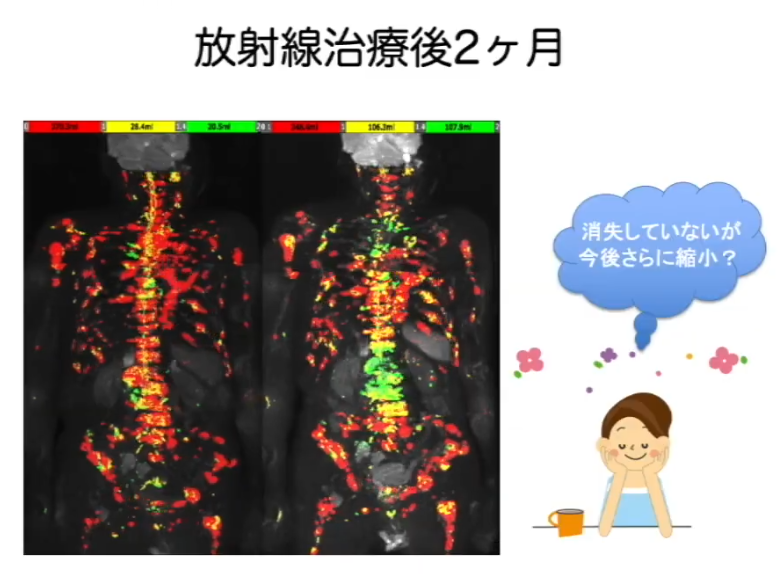

■放射線治療で良くなった領域例

↓

■ADCカーラーマップ

・ADC<1.0:治療効果が無い

・ADC:1.0~1.4:

・ADC≧1.4:治療効果が有る

⇒放射線を当てた所(上図)が確認できる

↓

■2ヵ月後の状態を確認

↓

■放射線を当てた所は治療効果が確認できるが

・全体に広がった腫瘍領域には残念ながら効果が出ない

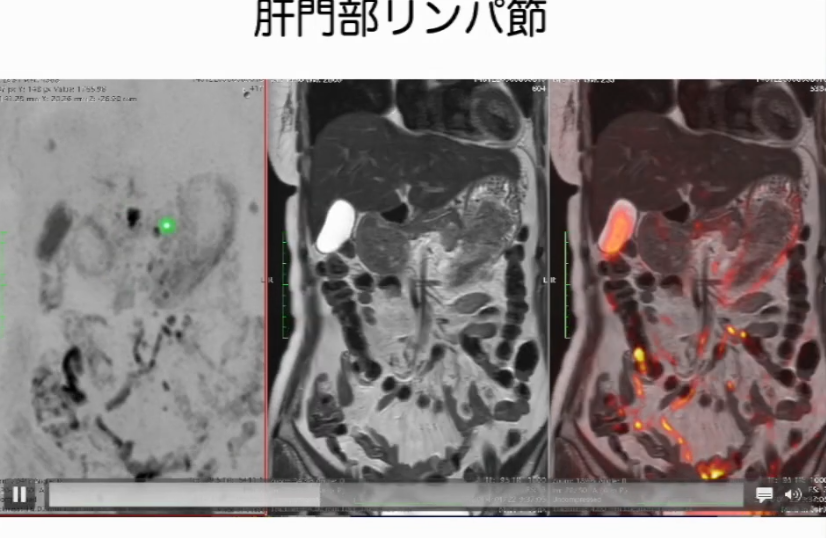

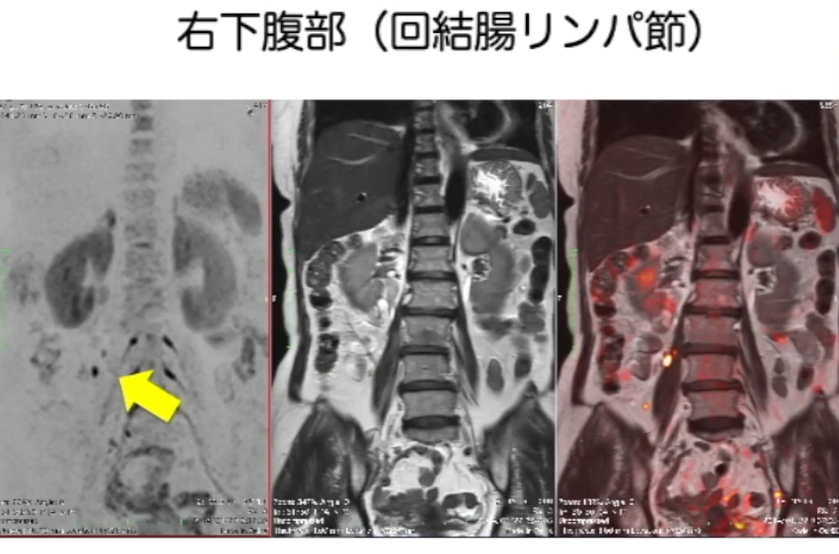

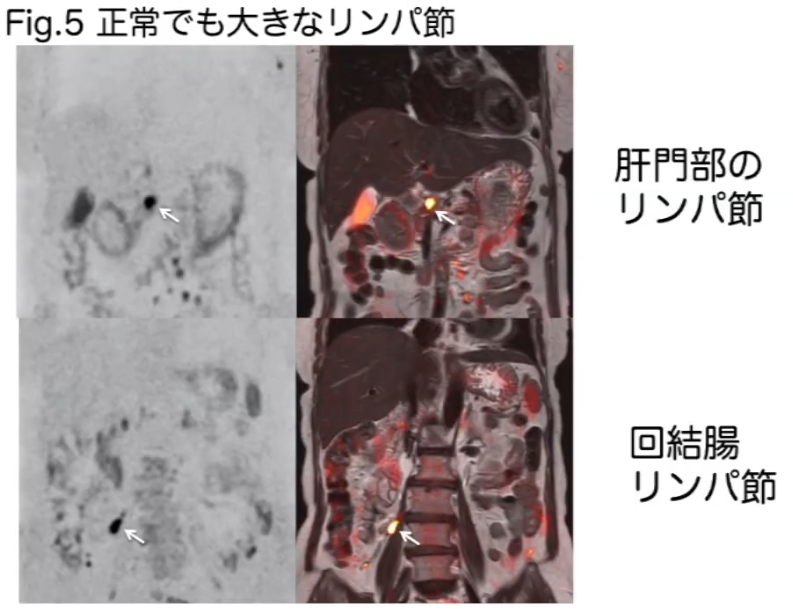

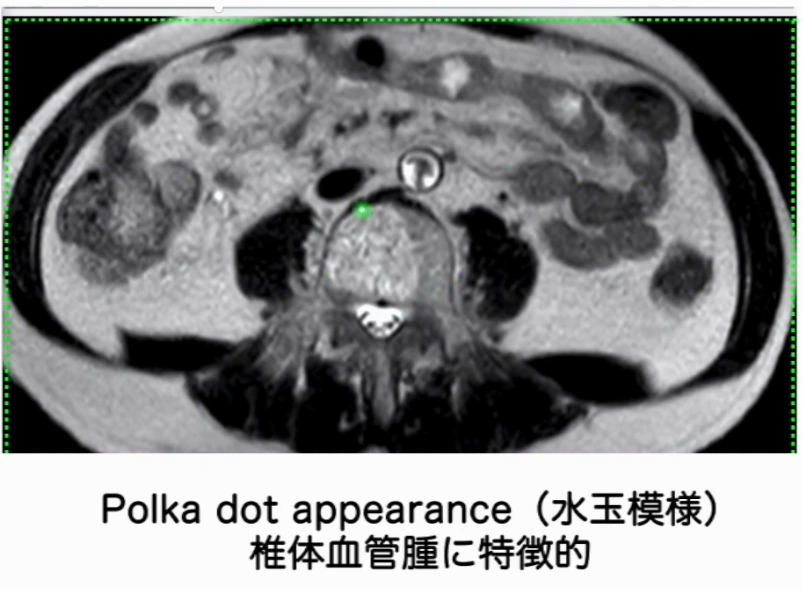

■大きく見えても正常な事例

■大きく見えても正常な事例

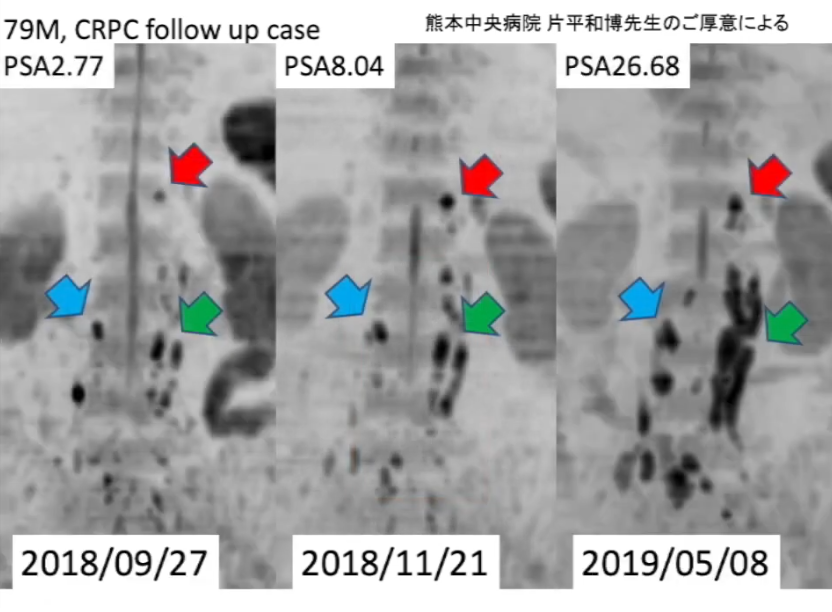

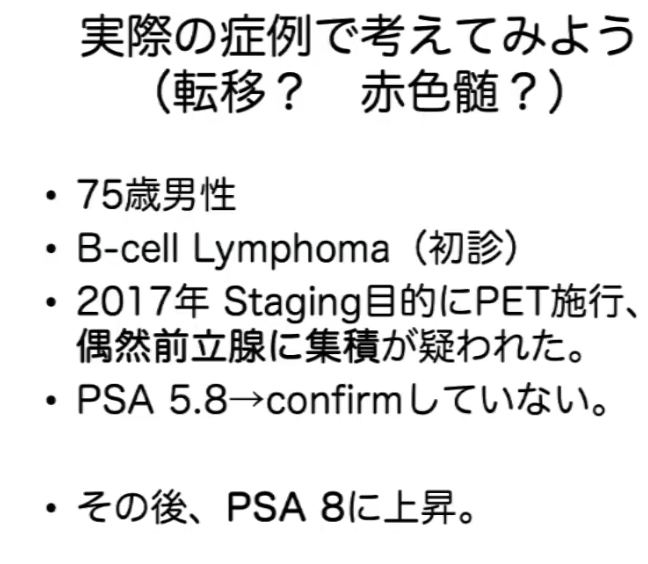

■転移(一時点のみ)かどうか分からない例

・DWIBS診断の経過を見れば分かってくる

⇒PSAの数値経過と照らせ合わせて

⇒転移だと分かる

・画像を拡大して経過比較をする

・分からなければ次に取れば良い

⇒分かるようになる

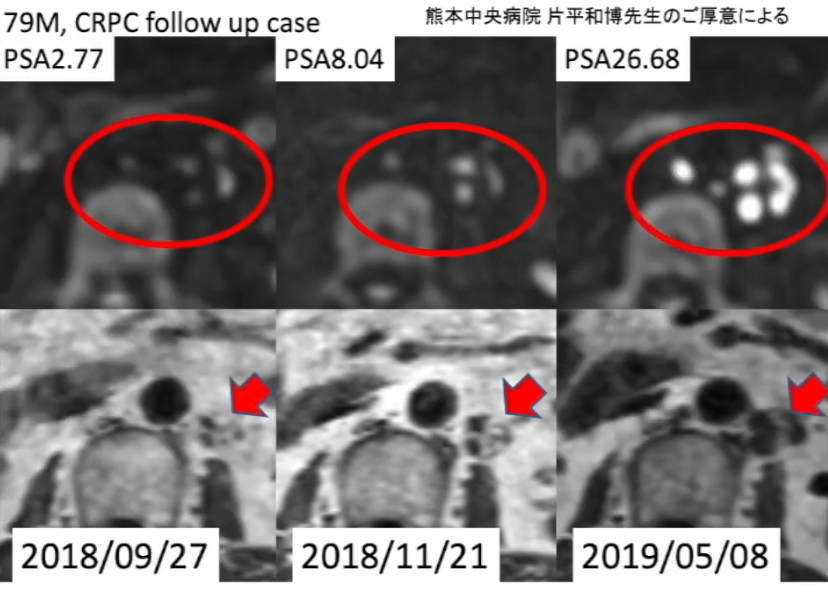

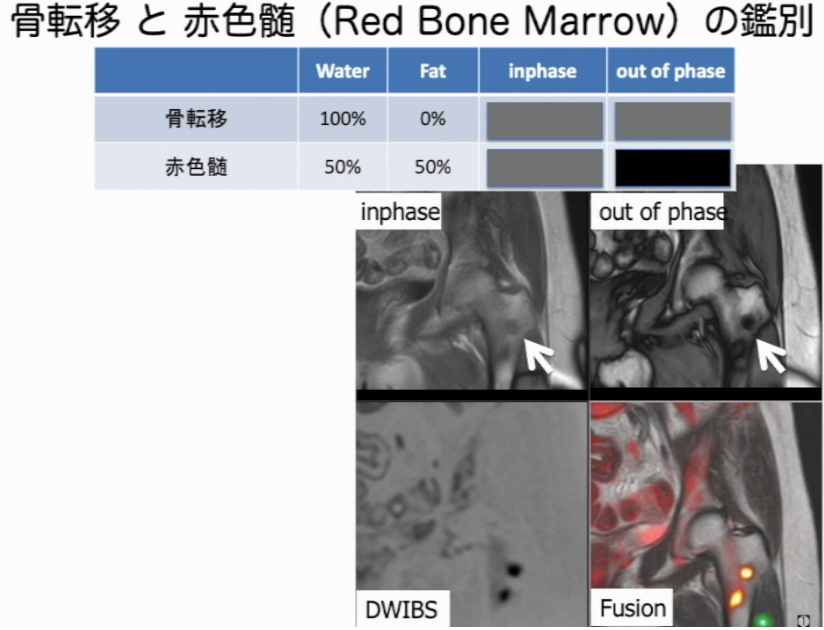

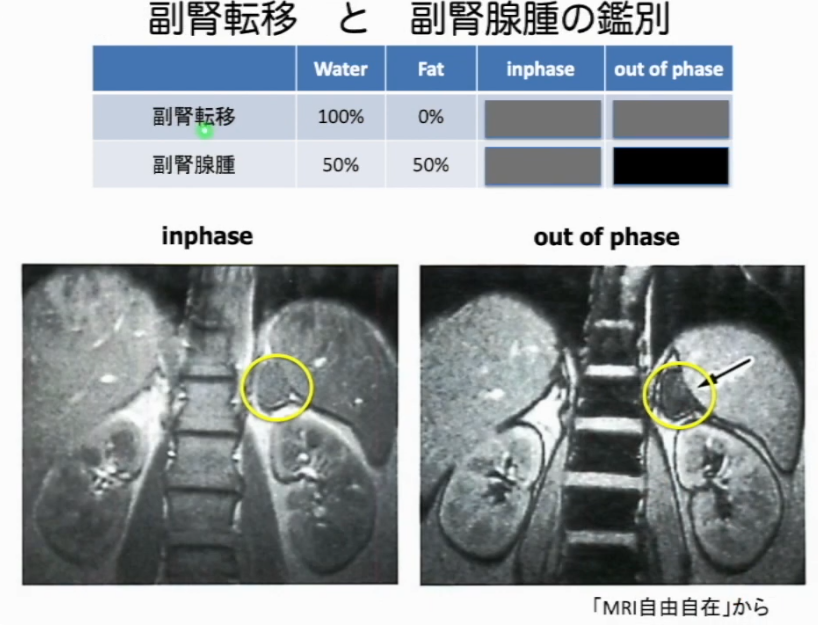

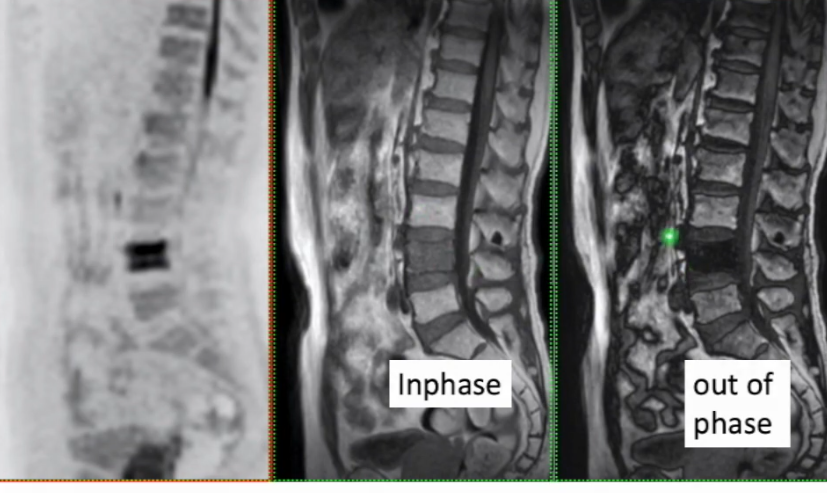

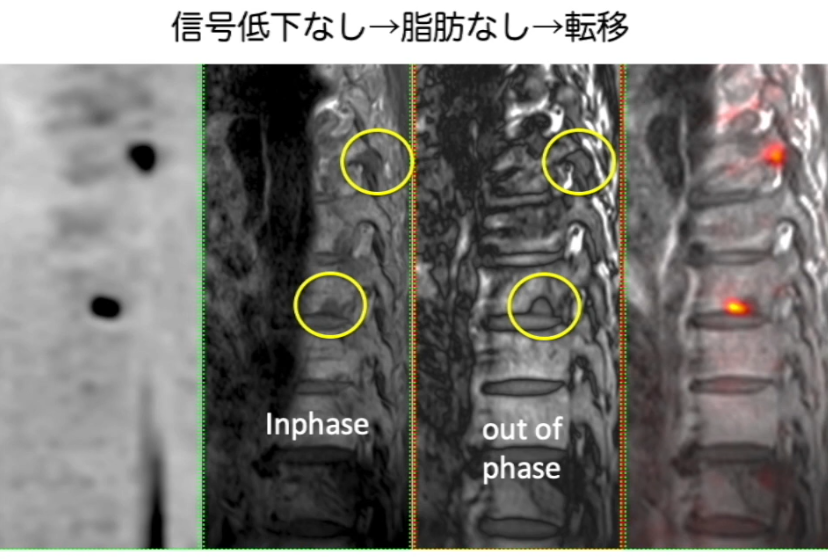

■inphase画像:

■out of phase画像

・黒色部⇒脂肪を含むので赤色髄と解釈(思う)

・灰色部⇒転移

↓

■inphase画像:

■out of phase画像

・黒色部⇒脂肪を含むので赤色髄と解釈(思う)

・灰色部⇒転移

↓

脂肪を持つ血管腫がある

■別の事例(前立腺がん:胸椎に)

■inphase画像:

■out of phase画像

・黒色部⇒脂肪を含むので赤色髄と解釈(思う)

・灰色部⇒転移

下図はout of phase画像より転移

↓

■DWIBS(ドゥイブス)の特徴及びがん検診で得意ながん種

■DWIBS(ドゥイブス)検査の強み

・DWIBS(ドゥイブス)検査はMRI検査を受診できる方であれば誰でも受けることが可能です。

・DWIBS(ドゥイブス)検査のもう一つの強みとしては、放射線による被ばくの心配がないことが挙げられます。

・DWIBS(ドゥイブス)検査は、

⇒細胞の密集度が高い部分を検出する方法であり、

⇒がん細胞が増殖する過程において

⇒細胞密度が高くなるという性質を利用しています。

・DWIBS(ドゥイブス)検査の場合は、

⇒PET-CT検査が不得意とする

⇒前立腺がんや腎がん、尿管がんなどの検出に向いています。

■DWIBS(ドゥイブス)検査の欠点

・がんの診断を行うためには、一般的にPET-CT検査とよばれる手法が採用されますが、DWIBS(ドゥイブス)検査ではPET-CT検査で検出できる腫瘍が写らないケースがあるのです。

⇒特に、肺や心臓などの臓器周辺にできたがんは、

⇒DWIBS(ドゥイブス)検査での検出が難しい場合があります。

・DWIBS(ドゥイブス)検査によって異常が検知されたとしても、

⇒それが必ずしもがんであるとは限らず、

⇒単なる炎症や正常な臓器というケースもあるのです。

※PET-CT検査ではブドウ糖の代謝が亢進しない

⇒胃がんや大腸がん、肝がん、前立腺がんなどについて検出が難しい場合が多いようです

※PET-CT検査とDWIBS(ドゥイブス)検査の双方に共通している点としては、

⇒小さい腫瘍の段階において検出が困難であることと、

⇒胃がんや大腸がんも検出が難しい点が挙げられます。

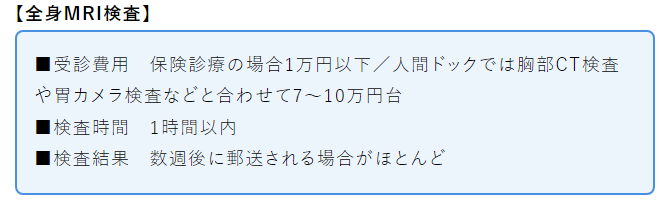

■DWIBS(ドゥイブス)検査を受ける時の流れと検査時間

・DWIBS(ドゥイブス)検査を受ける場合、

⇒原則として検査当日まで食事制限や行動制限は不要です。

・MRIの撮影は

⇒30分から1時間程度で終わり、検査中の痛みなども一切ありません。

・正確な検査結果を得るためにも、

⇒MRIでの撮影中は体を動かさず静止した状態を保っておく必要があります。

・検査が終わった後、

⇒2〜3週間程度で結果が郵送されてきます。

※DWIBS(ドゥイブス)検査は人間ドックのオプションとして受けるケースが多く、

⇒検査費用は5〜8万円程度が相場となっています。

⇒原則として保険は適用されず自費診療となりますが、

⇒人間ドックなどの検査の結果、別途精密検査が必要となった際には保険が適用されるケースもあります。

・人間ドックでDWIBS(ドゥイブス)を受ける場合は、

⇒原則保険適用にならず全額自己負担です。 これは人間ドックが健康診断を目的としており、けがや病気の診断・治療ではないからです。 人間ドックの結果で精密検査が必要になった場合、その後の検査費用等は保険適用となります。

<参考情報>

出典:https://tmdu.tokyo/advanced/dwibs.html

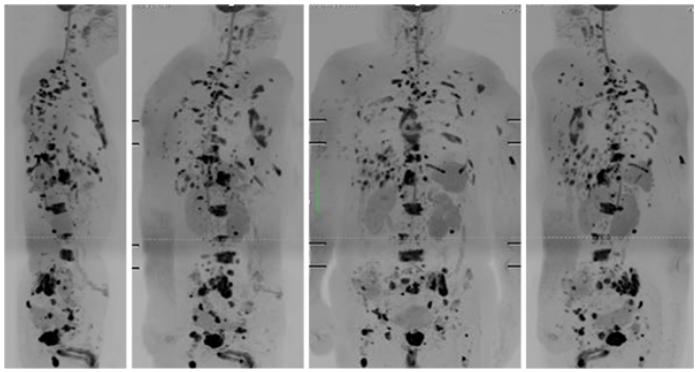

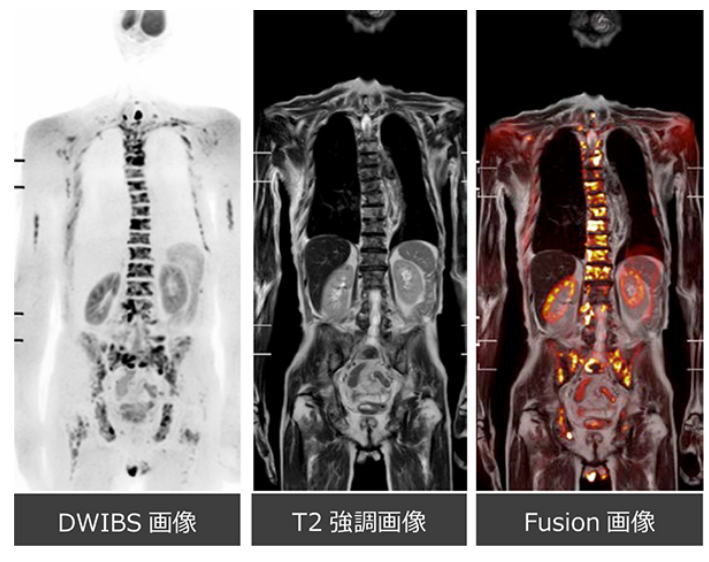

■全身の拡散強調MRI画像(前立腺がん)

■DWIBS法を用いて、侵襲なく(放射線被曝なし、造影剤なし)、一度に全身のがんの広がりと活動性を評価

・拡散強調MRIは

⇒組織内の水分子の動きである拡散運動を画像化する機能的画像診断法です。

⇒がん組織を明瞭な高信号として描出し、

⇒周囲の正常組織の信号を抑制するため、

⇒拡散強調MRIはがん組織の診断に優れております。

・これまで通常のMRI検査では、

⇒一度の検査では体の一部分のみの評価しか行えませんでした。

⇒しかしながら、2004年に、Diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression (DWIBS)法(ドゥイブス法)が開発され、

⇒全身の拡散強調MRIを一度の検査で撮影することができるようになりました (Radiat Med, 22: 275, 2004)。

・拡散強調MRIは、

⇒造影剤を使用しなくても撮影可能なため、

⇒DWIBS法は安価かつ安全に、一度に全身を評価できる画像法です。

・DWIBS法は

⇒全身のがん病変の拾い上げを可能とするとともに、

⇒がん組織の活性の評価、

⇒また治療効果判定を含めた経過観察等における有用性が高いことが示されており、

⇒多くのがんの評価に使用されるようになってきました。

⇒このDWIBS法を使用した全身拡散強調MRI検査は近年、新規画像診断法 (Next generation imaging) とも称されています。

⇒当科では2014年よりDWIBS法を泌尿器がんの広がりの評価に積極的に用いています。

■前立腺がんに対する全身拡散強調MRI

・DWIBS法を使用した全身拡散強調MRI検査は、

⇒特に前立腺がんに多い骨転移(造骨型)の評価において、

⇒造骨性変化としての骨の代謝を画像化する骨シンチグラフィーよりも

⇒感度に優れています。

・また、骨髄内の腫瘍の状態や細胞密度を反映するMRIや拡散強調MRIは、

⇒溶骨型の転移性骨病変、

⇒および従来の画像診断法では困難であった造骨型骨転移の活動性や治療効果を評価可能とします。

⇒そのため、これまで前立腺がんの治療効果は全身の病変量全体を反映した血清マーカーであるPSA値の変化により評価されてきましたが、

・DWIBS法を併用した全身拡散強調MRI検査により、

⇒前立腺がんの活動性病変の評価とともに、転移性病変それぞれに対する治療効果の評価が可能になっております。1-3)

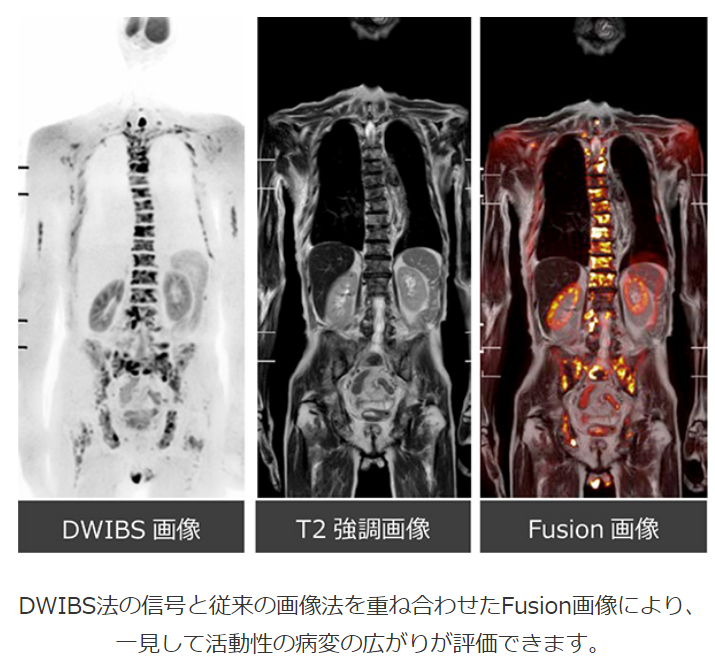

※DWIBS法を含めた全身のMRI検査は非常に多くの情報を含んでおります。

⇒そこで、全身の画像情報を直感的に一見で把握するのに、

⇒DWIBS法の最大値投影像(MIP: maximum intensity projection)の回転表示像の観察が有用です。

※DWIBS法の信号と従来の画像法を重ね合わせたFusion画像により、

⇒一見して活動性の病変の広がりが評価できます。

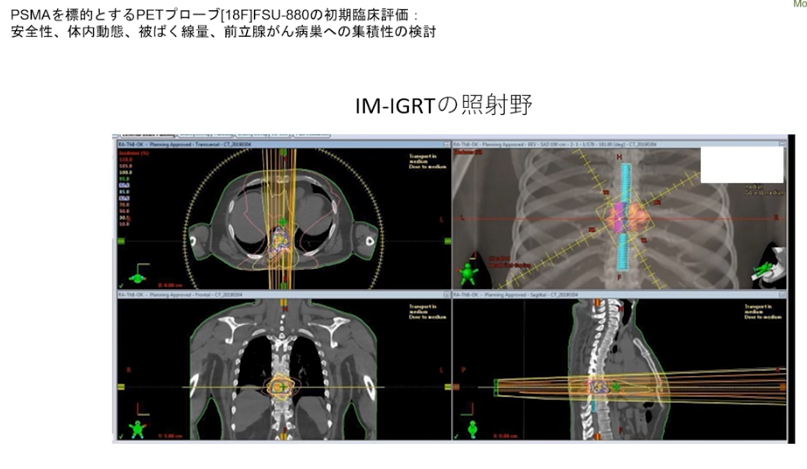

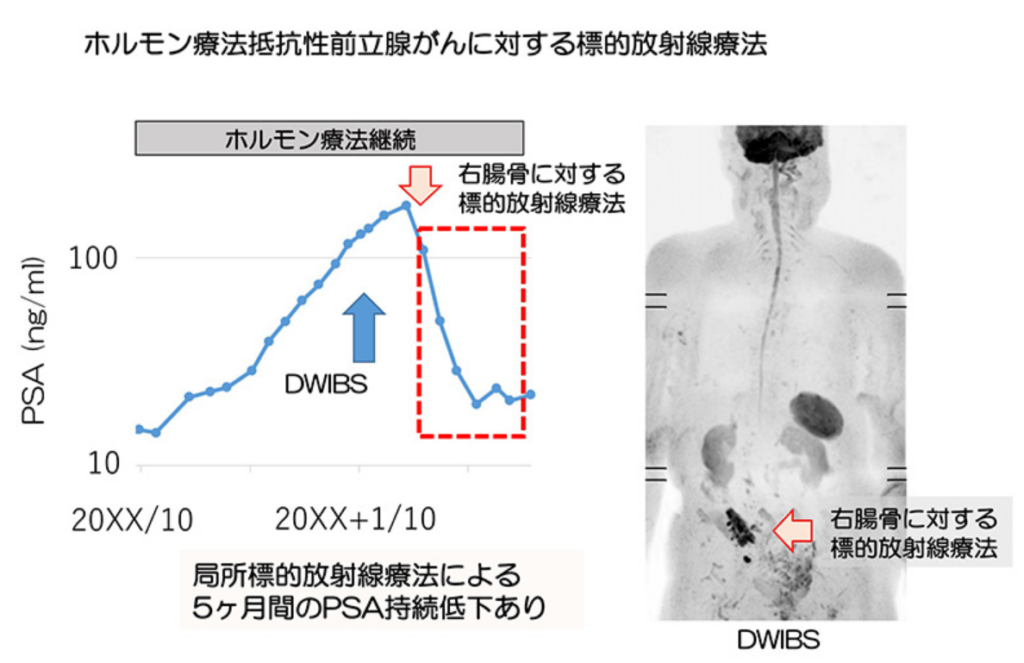

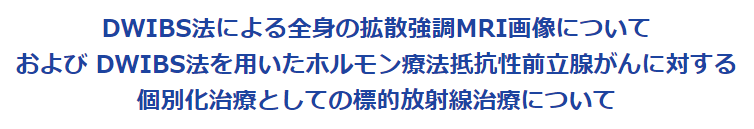

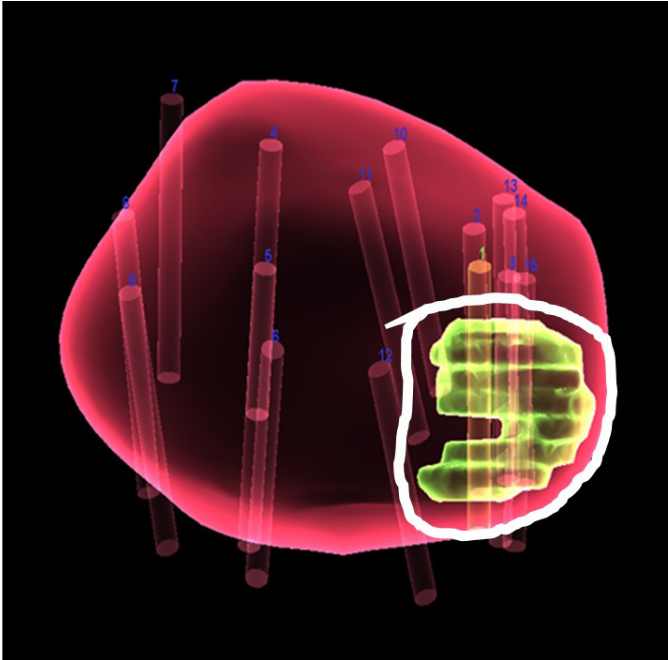

■DWIBS法を用いた去勢抵抗性前立腺がんに対する個別化治療としての標的放射線治療

・転移性前立腺がんに対しては、

⇒主にホルモン療法や抗がん剤治療といった全身治療が行われています。

・しかしながら、近年、転移箇所が限られた転移性前立腺がんの方に、

⇒前立腺局所や転移部位に対する積極的な局所治療も考慮されるようになってきました。

⇒これまで、様々ながんにおいて、この全身療法と局所療法を組み合わせた集学的な治療による治療成績の向上が確認されており、

⇒ホルモン療法に抵抗性となった前立腺がん(去勢抵抗性前立腺がん)の方に対して、有効な治療戦略となることが期待されます。

・局所療法を行う上で重要なことは、

⇒治療対象となる活動性のある病変を的確に同定することです。

⇒しかしながら、従来使用されてきた画像診断法では、前立腺がんが転移しやすい骨の病変の活動性を評価することは困難でした。

⇒当科では、DWIBS法を使用した全身拡散強調MRI検査を用いた前立腺がんの活動性転移病変の広がりの評価を行い、

⇒活動性病変が3箇所以下の転移箇所が限られたがん (オリゴ転移がん) の方に対する、

⇒個別化診療としての標的放射線療法を行っています。

・2014年より2018年に23名の去勢抵抗性のオリゴ転移がんの方が、

⇒ホルモン療法に加え、

⇒前立腺局所や転移部位に対する放射線治療を行っており、

⇒91%の方で腫瘍マーカーであるPSAの低下 (70%の方で50%以上のPSA低下) と良好な治療効果が得られています。

■拡散強調MRI (Diffusion-weighted MRI)

出典:https://tmdu.tokyo/care/dwi_mri.html

■侵襲なく、正確ながんの診断と他の画像診断にない機能的診断を可能に

- MRI:磁気の力を利用し、身体内の情報を画像化する検査手法。

- 拡散強調 MRI:組織内の水分子の動きである拡散現象を利用したMRI撮影法。

- 従来のMRI撮影と同時に撮影可能

- 放射線被曝なし

- 造影剤なし、検査前後の安静待機必要なし

- 解剖学的情報に加え、機能的情報を解析可能

・がん治療における画像診断には、

⇒がんの有無の検索のみならず、

⇒質的な評価(がんの悪性度など)、

⇒進展度の評価、

⇒治療効果の判定が求められ、

⇒通常、治療経過中には複数回の画像評価が必要となります。

・我々は、がんを明瞭に描出する拡散強調MRIを日常診療に応用しています。

⇒この検査法は、非侵襲的で、放射線被曝がなく、造影剤を使用しなくても撮影可能な検査です。

⇒検査前後の安静待機も必要ありません。

・拡散強調MRI信号は、

⇒がんの有無の診断のみならず、

⇒局在や悪性度といった質的な診断に有用であることが示されており、

⇒広く臨床使用されるようになっております。

・拡散強調MRIは、

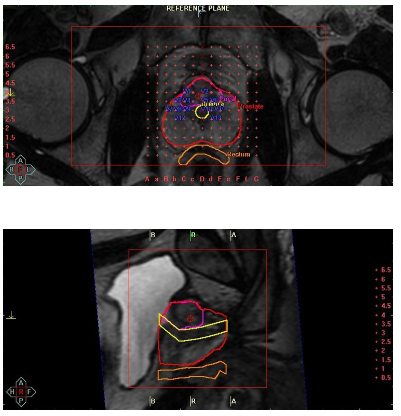

⇒特に前立腺がんの画像診断において、必須の撮影法となっています。

⇒前立腺がんの疑われる方に対する前立腺生検の必要性の評価、

⇒生検を行う際に組織採取の標的とするべき部位の同定、

⇒前立腺がんの診断がついたのちには、がんの局在を考慮した治療法の選択等に用いられています。

・また、腎盂尿管がんや膀胱がんは拡散強調MRIにて明瞭な高信号として描出されます。

⇒拡散強調MRIは、時に困難であることもある腎盂尿管がんの診断や、

⇒集学的治療を行う筋層浸潤性膀胱がんの各局面における診断に役立てられております。

(拡散強調MRIに興味を持たれた方は下記の「拡散強調MRIの詳細と当科の取り組みについて」をご覧ください。)

■拡散強調MRIの詳細と当科の取り組みについて

■右腎盂がん (Grade 3, pT3) のMRI画像。

・拡散強調MRI画像において、

⇒右腎盂を占める腫瘍は、周囲の抑制された信号を背景に、明瞭な高信号を示している。

⇒T2 強調MRI画像と比較して、

⇒拡散強調MRI画像では病変をより明確に指摘可能となっている。

・拡散強調MRIは

⇒組織内の水分子の動きである拡散運動を画像化する機能的画像診断法です。

⇒1965年にStejskalとTannerにより核磁気共鳴法を使用した拡散計測が報告され、

⇒1986年にLe BihanらによりMRIを用いた頭蓋内の拡散現象の画像化が行われました。

⇒1990年にMoselyらにより、超急性期の脳梗塞の診断における有用性が示されて以来、頭蓋内病変の診断に臨床利用が進んでおります。

・急性期脳梗塞では、

⇒細胞浮腫が引き起こされ、細胞外液腔が狭くなります。

⇒そのため細胞外液腔の水分子の動きが制限されるため、

⇒周囲の脳実質と比較して高信号を示すことになります。

・同様に、がん組織では

⇒細胞密度が高く、細胞間隙が狭くなり、強い高信号を示します。

⇒一方、周囲臓器の信号は抑制されるため、

⇒がん組織と周囲組織の信号の間には良好なコントラストが生じることになります。

⇒そのため、拡散強調MRIはがん組織の診断に優れております。

・さらに、化学療法や放射線療法により、

⇒がん組織の細胞密度の低下や細胞膜の破壊が生じると、

⇒水分子の動きの制限が弱くなり、

⇒拡散強調MRI信号は減弱もしくは消失することになります。

・治療による拡散強調MRI信号の変化は

⇒治療効果や病勢を反映するため、拡散強調MRIは治療中の経過観察に優れています。

当科では悪性疾患の診断・治療において、正確な診断を非侵襲的に行うべく日々検討をおこなっております。拡散強調MRIの有用性に早い段階より注目し、泌尿器癌の診療における臨床応用を進めてまいりました。その有用性については下記の国際医学雑誌に報告を行なっており、高い評価を頂いております。

腎盂尿管がんの診断における拡散強調MRIの有用性については、当教室が世界に先駆けて報告しており、2010年度欧州泌尿器科学会・腫瘍学部門で 3rd prize を受賞しました。

2010年に報告した膀胱がんに対する化学放射線療法の治療効果判定における有用性については、欧州泌尿器科学会の筋層浸潤膀胱がんの治療ガイドラインにも取り上げられております。

また、2016年には、定量的に評価した拡散強調MRI信号により、腎盂尿管がんの予後が層別化されることを確認し、米国泌尿器科学会にてBest presentation awardを受賞しております。

2017年には、AJR誌に掲載された膀胱がんのImaging biomarkerとしての有用性についての総説は、米国放射線科学会が発行するIn practice誌のSummer 2017号に取り上げられております。

・拡散強調MRIと前立腺生検の結果を組み合わせた、前立腺癌の診断法は、

⇒国際的に高い評価を受けております。

⇒2012年度欧州泌尿器科学会におけるBest presentation awardや本邦の泌尿器科学会の総会賞および泌尿器科学会賞を受賞しております

出典:https://tmdu.tokyo/advanced/partial_pca.html

■前立腺がん部分治療

■前立腺がんに対するFocal therapy:がん病変を標的とした局所治療

・focal therapyは

⇒がん治療と機能温存の両立を目指した新しい治療法です。

⇒最新技術で治療が必要な部分を検出し、その部分を選択的に治療します。

■Focal therapyとは

・がんが前立腺内にとどまっている限局性前立腺がんでは、

⇒がんの悪性度などにより様々な治療法があります。

⇒悪性度が低い小さながんは急速に進行するリスクが低く(低リスクがん)、

⇒すぐに治療を行わずに注意深く経過観察を行う監視療法が提案されます。

・一方、中リスクがんや高リスクがんでは

⇒根治療法として手術療法や放射線療法などが広く行われています。

・監視療法の場合、

⇒治療による排尿機能障害や性機能障害(勃起・射精)はないものの、

⇒がんがあることや進行するかもしれないという不安が続きます。

・根治療法では前立腺全体へ治療を行うため、

⇒前立腺や周囲構造物の機能(排尿・排便・射精・勃起など)に影響が生じる可能性があります。

⇒特に、射精機能は男性の満足感にも大きく影響する重要なものですが、

⇒これまでの治療法では温存することが困難でした。

■Focal therapyは

⇒がん治療と機能温存の両立を目指した新しい治療法です。

⇒現時点のところ前立腺がんの標準治療ではありませんが、

⇒治療が必要な部分への選択的治療法として注目されています。

⇒治療する部位以外の前立腺組織は保たれますので、勃起機能のみならず射精機能も温存し豊かなSexual Lifeを保ちつつ行う、最新の前立腺がん治療です。

当科では、倫理審査委員会の承認を得て2010年からfocal therapyを行っています.これまでのべ60名以上の方に同治療を行い,良好な治療成績と高い安全性を確認しています。当科でのFocal therapyの治療計画法と治療成績は、国際学会や論文にて高く評価されています。

■Focal therapyの確立に向けた当科の取り組み

前立腺がん以外の様々ながんに対して,病巣のみを治療し,臓器を温存するfocal therapyが広く行われています。

乳がんでは病巣のみを切除または治療する乳房温存療法が標準治療として行われています.

腎臓がんでも,腎機能を保つことを目的として,腫瘍のみを切除する腎部分切除が小さながんに対しては主流となっています。

さらに当科では,膀胱癌に対し,化学放射線療法を併用し部分治療(部分切除)を行う膀胱温存療法にも取り組んでおります。

■Focal therapyで良好な治療効果を得るためには

・精度の高い治療計画が必要です。

⇒病巣の位置と広がりを診断し、

⇒治療の必要な部位と温存可能な部位を設定します。

・しかし、前立腺がんでは、

⇒しばしば病巣が多発することと,

⇒画像検査で検出できない病巣が少なくないことが

⇒focal therapyを行うにあたり課題とされてきました.

・その克服のため、

⇒当科では,前立腺内のがんの状態を正確に把握することを目的に、

⇒精度の高い系統的生検法(立体多ヶ所生検法)を開発して、

⇒多くの国際的な評価を受けてきました.

⇒さらに、MRI撮像法の向上に着目し、

⇒早い時期からMRIを前立腺がん診断に積極的に導入してきました.

⇒この結果、当科で開発した生検法とMRIを組み合わせることで,

⇒病巣の位置と広がりを高精度に把握できることを明らかにしました。

⇒前立腺を左右に二分割、さらには前後左右に4分割した評価法により、

⇒治療が必要な病巣のある領域、または治療せずに温存可能な領域を診断し、

⇒より正確にfocal therapyの治療プラニングが可能です。

・さらに現在では、

⇒MRIと超音波画像データを最大限活用可能としたMRI-超音波fusion画像ガイド下生検法により、

⇒高精度の治療前診断のもと、focal therapyを行っています。

<参考情報:Microsoft Copilot回答>

■ADCマップ

・ADCマップ(Apparent Diffusion Coefficient Map)は、

⇒MRIの拡散強調画像(DWI)と組み合わせて使用される画像で、

⇒水分子の拡散の程度を数値化して表示するものです。

⇒拡散係数が高いほど水分子が自由に動ける状態を示し、

⇒逆に拡散係数が低いと水分子の動きが制限されていることを意味します。

ADCマップは、脳梗塞や腫瘍の診断において重要な役割を果たします。

例えば、脳梗塞の急性期では細胞が膨張し、間質の水分子の拡散が制限されるため、ADC値が低下します。

このような変化を視覚的に捉えることで、病変の特定や診断の精度を向上させることができます。

・また、ADCマップは腫瘍の鑑別にも有用で、

⇒悪性腫瘍では細胞密度が高く、

⇒水分子の拡散が制限されるためADC値が低くなる傾向があります。

⇒一方、良性腫瘍では拡散が比較的自由でADC値が高くなることが多いです。

■前立腺がん診断への応用

ADCマップは前立腺がんの診断において重要な役割を果たします。拡散強調画像(DWI)と組み合わせることで、腫瘍の細胞密度を評価し、悪性度の高い病変を特定するのに役立ちます。

・一般に、前立腺がんの病変は

⇒細胞密度が高く、

⇒水分子の拡散が制限されるため、

⇒ADC値が低くなる傾向があります。

研究によると、前立腺がんの病変は正常組織と比較してADC値が有意に低く、

特にGleasonスコアが高い(悪性度が高い)病変ほどADC値が低いことが確認されています。

また、MRIのT2強調画像とDWIを組み合わせることで、診断精度を向上させることができると報告されています。

■ADCマップの診断精度を向上させるために、技術的な改良

・ADCカラーマップの導入

⇒従来のグレースケールのADCマップを

⇒カラースケールに変換することで、視覚的に悪性度の高い病変を識別しやすくする技術が導入されています。

⇒これにより、読影医の負担が軽減され、診断の効率化が進んでいます。

■ADCカーラーマップ

・ADC<1.0:治療効果が無い

・ADC:1.0~1.4:

・ADC≧1.4:治療効果が有る

⇒放射線を当てた所(上図)が確認できる

↓

■2ヵ月後の状態を確認

↓

■放射線を当てた所は治療効果が確認できるが

・全体に広がった腫瘍領域には残念ながら効果が出ない

■Focal therapyの適応と方法

・限局性前立腺がんと診断された方のうち、

⇒MRI、生検の所見で低悪性度がんまたは中悪性度がんが前立腺の片側(片葉)に留まっている方がおもな対象となります。

⇒他にも本治療法の適応となるか、いくつかの条件がありますので、ご希望される方は担当医に相談してください。

⇒なお、他の病院での前立腺生検でがんと診断され,当科でのfocal therapyをご希望される場合には,治療の適応性の評価が大切ですので、当科で再度生検を受けていただくことがあります。

・Focal therapyの治療手段として,

⇒当科ではおもに密封小線源永久挿入法(小線源療法)を用いています.

⇒小線源療法は限局性前立腺がんの標準的な根治的治療法として世界中で広く行われ、

⇒当院でも多数の経験があり、その効果、安全性は確立されています。

・従来の小線源療法では前立腺全体に小線源を刺入しますが、

・focal therapyでは治療が必要な部位にのみ小線源を刺入します。

⇒小線源療法を用いたfocal therapyは治療範囲の調節が比較的容易,かつ確実に行えますのでfocal therapyに適した治療法の1つと考えています。

⇒なお、小線源療法以外の治療手段を用いたfocal therapyにつきましても今後ご案内を予定しています。

■Focal therapyをご希望され、本治療の適応と判断される場合は、

⇒放射線治療医の診察をお受けいただき,治療日の設定,前立腺の治療前評価を行います.

・前立腺が大きい場合は(約40ml以上)、

⇒より確実に線源を刺入することが可能となるように、

⇒前立腺を縮小させるため短期間(3-6ヶ月)の内分泌療法を行うことがあります。

治療日程は通常の小線源療法と同様で3泊4日の入院です。放射線管理の必要性から放射線科病棟での入院となります。小線源の刺入は、腰椎麻酔下に泌尿器科医と放射線治療医が協力して行います。

治療後は、定期的な外来通院でPSAの測定、およびMRIで治療効果を判定していきます。また、治療による日常生活への影響は、QOL(生活の質)調査票への定期的な記入で調査します。約2年後に生検による評価判定を行います。

■放射線照射後の前立腺内再発に対するサルベージfocal therapy

以上に述べたのは、限局性前立腺がんに対する初回治療としてのfocal therapyについてですが、放射線照射後の前立腺内再発がんに対してもfocal therapyを施行しています。

・放射線療法は

⇒限局性前立腺がんに対する優れた治療法の一つですが、

⇒前立腺内再発を来たす場合があります。

⇒その場合の治療法として、

⇒前立腺全摘除、また前立腺全体への再度の放射線照射はともに合併症の頻度が高くなると報告されています。

⇒内分泌療法が行われる場合もありますが、長期間の内分泌療法は、骨粗鬆症、骨折、糖尿病、心血管病、うつ症状などの危険因子となることが指摘されています。

・放射線照射後の再発と判断され、

⇒MRIおよび生検で前立腺内に再発病巣が特定される場合は

⇒前立腺内再発がんに対するfocal therapyを行える場合があります。

⇒再発がんの広がりなどの適応条件もありますので、ご希望される方は担当医に相談してください。

⇒治療は初回治療としてのfocal therapyと同様のスケジュールで行っていきます。

<参考情報>

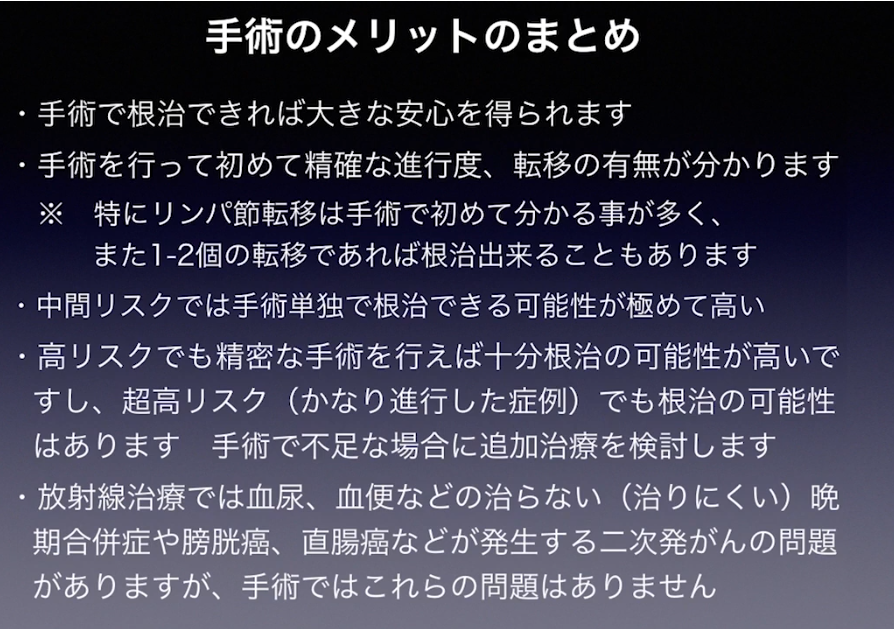

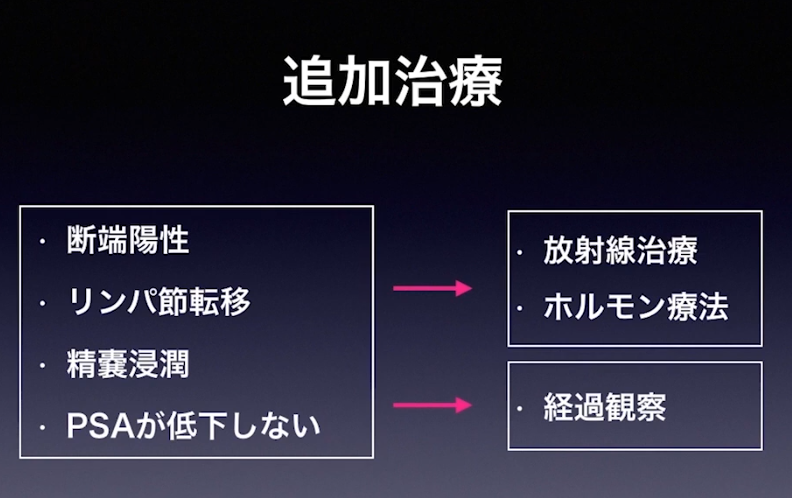

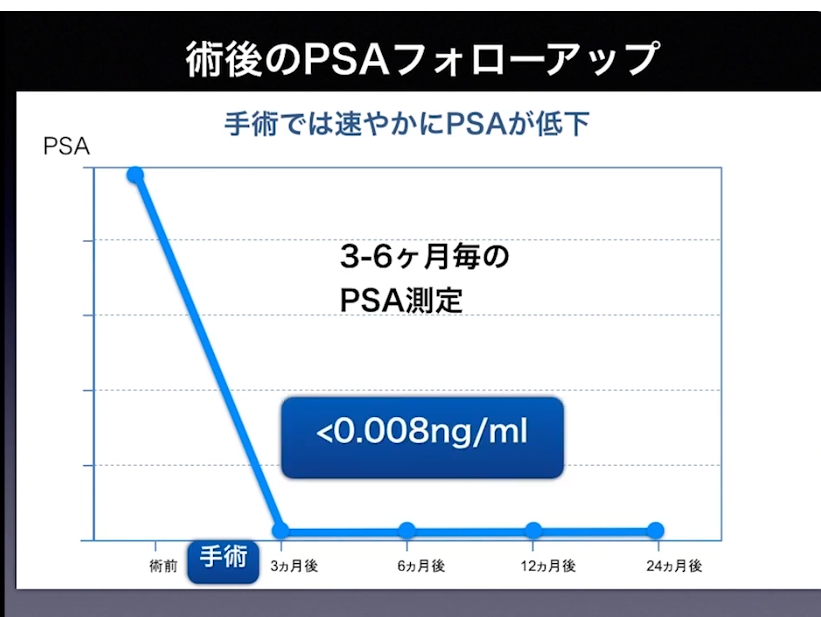

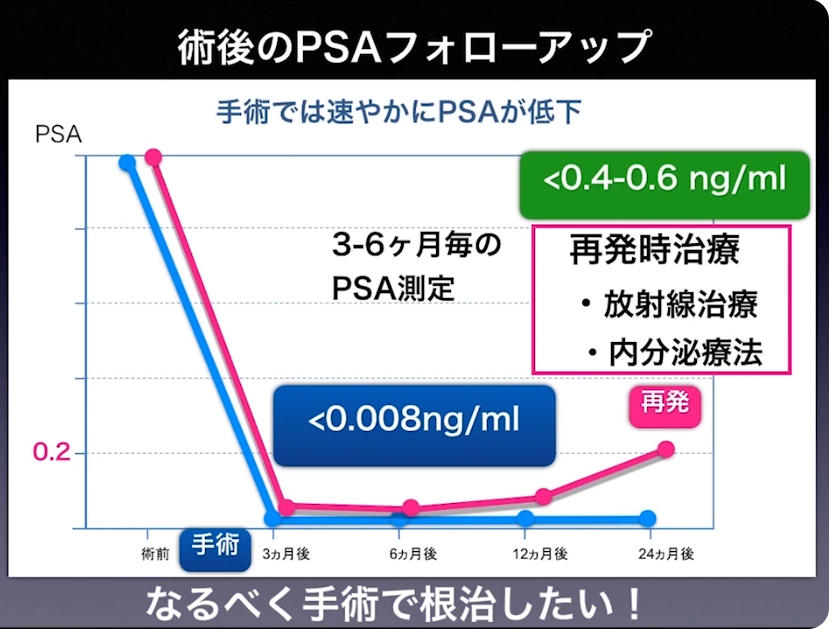

■追加治療

・術後のフォローアップ

・再発

⇒生化学的再発(PSA値再発)

⇒画像検査(CT、MRI、骨シンチ)では検出できない段階

・PSMA-PET(保険外診療:自己負担/¥25万円)

・放射線治療を行うために

⇒生化学的再発の段階では

⇒PSMA-PETでがん細胞を特定する必要がある

⇒IGRT(画像誘導放射線治療)の検討