■空海の多様性

転記先:https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/seigo/post-61.html

・その中でも、私は空海の編集力に関心があるので、そのことを最初に話しておきたいと思います。

⇒ 空海の「仕事の特徴」を把握すべきだと思うのです。

⇒思索ではなく、仕事です。

⇒仕事をした空海という見方です。

⇒すなわち、治水工事や潅漑工事にあたったり、教王護国寺の展示方法に苦心をしたり、水銀鉱脈を掘り起こしたり、その開創にあたって高野杉の使用に踏み切ったり、天皇家に手紙で進言したり、梵字の辞書をつくったり、学校を開設したりという、そ ういう仕事に注目するべきなのです。

⇒なぜならば、これらはまさに、今日の日本が混乱している現在では、これからの日本人の誰かがなんとしても取り組むべき ことばかりであって、

⇒しかも、今日の政府や官僚や知識人たちがその方針を見失っていることばかりであるからです。

⇒ということは、ここでひとつ、空海をディベロッパーの本格派として見直し、ミュージアム・ディレクターとして評価し、データベースの設計者として、学校教育の革命家として、もっと言うなら何に投資をすべきかという経済政策の立案者としてさえ、見直すべきだということなのです。

⇒わかりやすい例を出しましょう。たとえば『文鏡秘府論』という書物があります。

⇒これは、たい そう分厚い本ですが、その九〇パーセントは空海の著述ではありません。

⇒内容は文章論や文体論や詩歌論 になっているわけですが、

⇒その大半が中国の理論や評釈の紹介に徹しているからです。

⇒では、この大部の本が空海の産物ではないかといえば、そんなことはな い。

⇒ここには空海独自の配列が生きているし、省略も生きているのです。

⇒なによりも、空海のフィルターを通した中国詩文論の編集精華というものになってい る。

⇒つまり空海のフィルタリングやエディティングがめっぽう効いた世界になっているのです。

⇒このような編集作業の数十倍・数百倍の 仕事を空海は一人でやってのけたのです。

⇒いや、一人でやったわけじゃない。

⇒それぞれの仕事にふさわしいパートナーやコラボレーターを選り抜いて、

⇒その仕事に必要な方向の完遂に向かってみせたのです。

⇒もっと言うなら、空海の仕事の一部が藤原一族らの政府官僚になり、空海の仕事の一部が大学のシステムになり、空海の仕事の一 部が書道や詩文道という世界になり、そしてまた空海の仕事の一部が真言密教というものになっていったと考えるべきなのです。

⇒つまりは、空海は以上のような 「日本の仕事の母」であり、

⇒その母体の一部に密教が組みこまれていたということになるのです。

・なぜ空海はこんなに多くの仕事をなしえたのか、という問題です。

⇒また、それらは空海密教とどのようにつながっているのかというこ とです。

⇒それは、空海は言語を研究したからである、

⇒あるいは表現を研究したからであるということです。

⇒これはまとめていえばコミュニケーションの本質を研究しようとしていたと言ってもいいかもしれません。

⇒だからこそ『文鏡秘府論』を編集する必要も あったし、

⇒『大悉曇章』や『梵字悉曇字母並釈義』を著す必要があったわけです。

⇒これらは空海にとってはあたりまえに必要な準備であったのです。

◆空海のコミュニケーション研究

・第一には、マントラの研究。言語の研究。

⇒これは根底では真言をあきらかにするということ。

・第二には、真言を成立させているあらゆる要素

⇒たとえば文字や発音の起源と特質を研究したかったと思います。

⇒そのためには、阿吽の呼吸や文字の綴り方や書道のことも研究する必要がありま した。

⇒そしてこれをコミュニケーションとしての言語の問題や表現の問題に拡張したかったのでしょう。

⇒マンダラ制作や立体マンダラの展示はこの軸に入ります。

・第三に、空海はコミュニケーション・スタイルの研究にも目を向けていました。

⇒空海は“新生日本”をつくり たかったのですから、なんとしてでも日本のOSを開発しておこうと考えたのです。

⇒空海は「母国語」にとりくんだ。

⇒母国語とはむろん日本語であるが、

⇒空海が生きた時代はまだ日本語システムが確立していない時代だった。

⇒万葉仮名は 使われてはいたものの、まだ仮名はなく、

⇒仏教史にとって有名なことだが、

⇒読経時のボーカリゼーションを

⇒漢音にするか呉音にするかも、まだ定着していなかっ た。

⇒ようするに日本語は揺動きわまりない状態にあった。

・このとき、唐語を完璧に習得し梵字や梵語さえマスターしようとしていた空海は

⇒未成熟な母国語にかぎりない愛着をおぼえ、その確立を 志した。

⇒学校もつくり、辞書もつくった。あまつさえ書道も確立してみせた。

⇒そのような母国語に対するマザープランは、のちに「いろは歌」が空海によってつ くられたのだという伝説になった。

⇒実際には「いろは歌」はもう少しのちに作成されたのではあるが、それも実は空海亡きあとの真言僧たちの研究によって作成 されたと考えられる。

⇒さらに、あまり知られていないようだが、「五十音図」さえ実のところは真言僧の”発明”だった。

⇒ようするに空海は母国語の完成を後世 に託して入定したのであった。

・こうした研究を通して

⇒空海は人々が本質的なコミュニケーションをしあうための、次の場面を考えていったのです。

⇒それが高野山の開創 や綜芸種智院の開設などの、いわゆる道場の創立につながります。

⇒それには人々が単に集まるだけではうまくない。

⇒世の中にはいろいろなレベルの人がいるからです。

⇒そこでどんな認識のレベルの人でも順序よくステップを踏めるようにした。

⇒それが集約され、大成されたのが『十住心論』でしょう。

下記転記先:https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/seigo/post-206.html

◆さきほど唱和されていた『般若心経』は

⇒玄奘がサンスクリットから漢字に翻訳したものですね。

⇒けれども先ほどの読み方は、中国語ではなく、日本語的な発音によって漢字を音読したものでした。

⇒日本人は、中国から仏教と漢字をほぼ同時に輸入しながら、

⇒経典をそのまま中国語読みするのではなく、

⇒日本語らしい発音に置き換えて読むということを

⇒当初からやっていたんですね。

⇒漢字が入ってくるまでの日本は無文字社会だったわけですから、

⇒そのまま漢字の導入とともに中国語の国になってしまってもおかしくなかったんですが、

⇒そうはならなかった。しかも漢音や呉音の使い分けまでしました。

⇒いったいそれはなぜなのか

⇒空海の言語思想とそこから派生する『吽字義』や『声字実相義』を詳しく知りたいというふうに、やや偏ったアプローチをしていました。

下記転記先:https://www.mikkyo21f.gr.jp/kukai-ronyu/seigo/post-209.html

◆カリグラファー空海

・カリグラファーとは

⇒カリグラフをつくる人ということで、書道家という意味です。

⇒カリグラファーと空海を呼びたくなった理由は、空海が非常にグローバルであるからです。

⇒インド・中国・朝鮮半島すべての文字、書法、

⇒そしてここが大事なんですけれども音声(声)にまつわる森羅万象の形、そうしたものすべてを引き取って書く書家だったからですね。

⇒カリグラファー空海にとって

⇒一番空間的にも時間的に遠い世界はインドです。仏教・密教の興った国ですね。

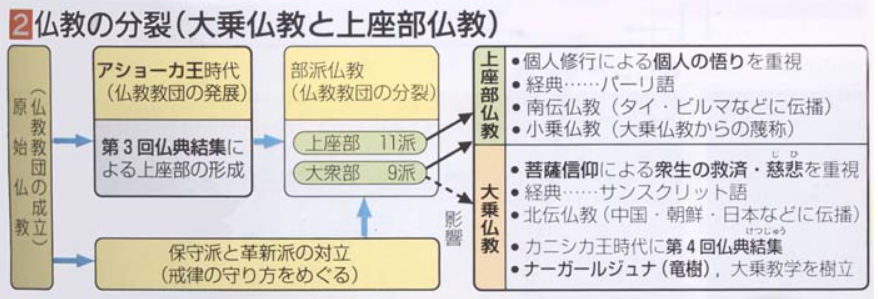

・密教という宗教文化、信仰システムは

⇒インドの小乗仏教や大乗仏教が興った後に

⇒華厳経が爛熟し、

⇒その華厳経が変質するころから

⇒南インドに芽生えてきたものです。

⇒その背景には王城都市の興隆というものがある。

⇒その華厳から密教への発展力がそのまま中国に入ってきて、独特の密教形態をとるわけですね。

⇒けれども、そこにはつねにインド的なものが響いていた。もともとあった訳ですけれども、それが大きくなったのです。そのインド・中国というものを空海は常に意識していました。

出典:https://www.koumyouzi.jp/blog/902/

http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

⇒長安に行って二十年計画を二年以内で見切って帰ってきたのですけれども、そのあいだに十分に国際都市長安の中でインドの香りというものを嗅いでいるわけです。

⇒中国の中のインド的なものは何かというと、

⇒なんといっても梵字です。

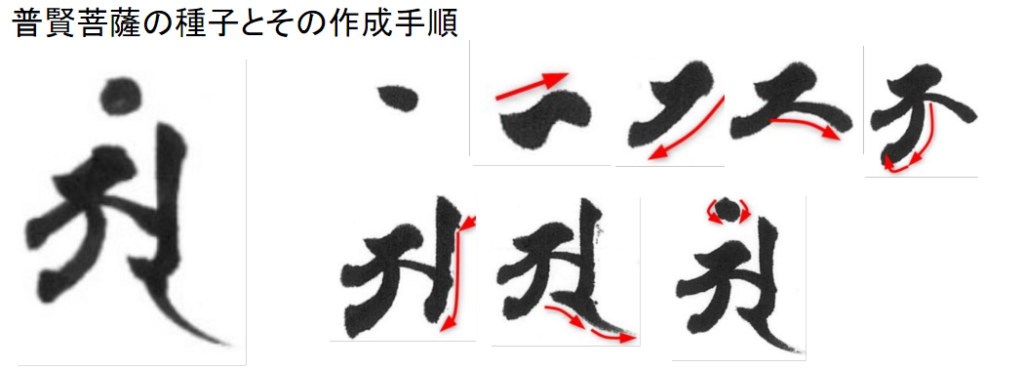

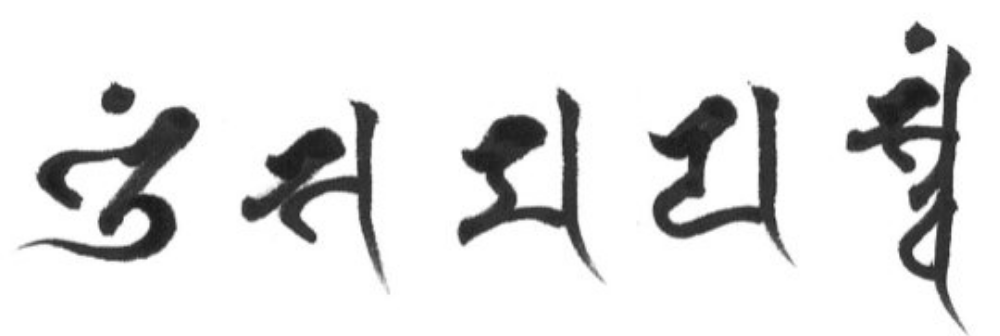

・梵字というのは

⇒字素の一つ一つのエレメントがさまざまに組み合わさって一つのコスモグラムとして種子になったものです。

⇒したがって、一字でひとつの世界観を象徴できるわけです。たとえば、神仏を象徴できる。

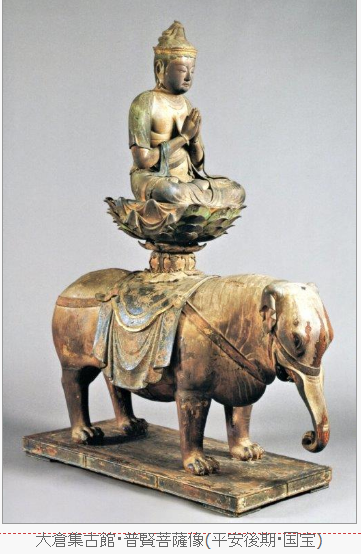

⇒大日如来とか阿弥陀如来とか、菩薩(ボーディサットバ)とか。

⇒そういう梵字はイコンそのものです。

⇒つまり文字そのものが神像・仏像になっている。

⇒たとえば、大日如来という如来はもともとはいなかったわけです。

⇒バイロチャーナという華厳経の中にいた毘慮遮那仏(びるしゃなぶつ)が、

⇒マハーという「もっと偉大なもの」という意味がくっついてマハーバイロチャーナとなり、

⇒それを訳すと大日如来になったわけです。

⇒それはある意味では毘慮遮那というものを発展進化させたものです。

⇒そして大日如来というニューウェーブの強烈なイコンにしていった。

⇒さらにそれにふさわしい梵字も作られていったわけですね。

・梵字というのは合成文字

⇒いろいろ組み合わさっている。私の用語で言うと編集ですし、もっと言えば創発です。

⇒エマージェントですね。そうやって大日如来が生まれたように、

⇒密教の世界ではこのように梵字そのものが常に新たに生まれる可能性があるんです。

出典:https://www.engakuji.jp/blog/samantabhadra-mantra/

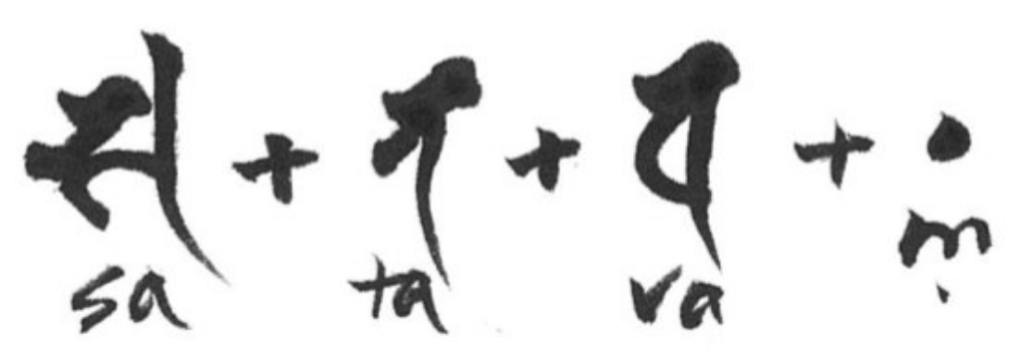

注)普賢菩薩の梵字の真言

オン・サ・マ・ヤ・ストゥヴァンの5文字

サトバンの所が、さ+た+う゛ぁ+んをくっつけた文字になっています。

さ+た+う゛ぁの3つがくっつくことを、梵字悉曇では切り継ぎといいます。

【普賢菩薩の真言の意味】

「オーン。汝は三昧耶なり」という意味となっています。

オンは帰依という意味で大体の真言の頭に付く決まり文句です。

三昧耶(samaya)とは、サンスクリット語の「約束、契約」といった意味で、薩怛鑁(stvaṃ)とは「生仏不二」の意味です。

生仏不二は、我々衆生と仏は二つで無い、つまり、「あなたは仏と同じです」という意味です。

薩埵(sattva)=衆生、バンは金剛界大日如来を表す種子ということで、2つの言葉をくっつけて「サトバン」となります。

ですから、「オン・サンマヤ・サトバン」の意味は、「あなたと仏は根本的には同じであるということを約束します」という意味になります。

なお、サトバンは金剛薩埵の種子(しゅじ)です。

金剛薩埵は真言宗では主人公と言ってもよい仏様で、そもそも、人が悟りを求めようと思った(これを「菩提心を起こす、発菩提心(ほつぼだいしん)」と言う)姿を現す仏様(菩薩)です。

菩提心を起こした仏教修行者を菩薩(菩提薩埵)といい、金剛薩埵はその象徴となる菩薩。

これから教えを実践して仏・如来となります。

なので、仏教修行者と仏は元を返せば同じ存在だったという意味で、「あなたと仏は根本的には同じである」というのです。

曼荼羅や教義などでは金剛薩埵と普賢菩薩がペアにされることも見られます。

これは普賢菩薩の普賢行願という「修行をしてみんなを救います」という10段階の誓いと、金剛薩埵の悟りを求める心を同一として、同体(見た目や名前は違うけど、実は同じ仏だった)されるようになりました。

【普賢菩薩の真言で心の支えとなる力を得る】

「オン・サンマヤ・サトバン」が三昧耶戒の真言ということは、

三昧耶戒とは密教修行者として認められるための儀式です。

三昧耶戒は、色々な誓いを宣誓して、最後に契約の証として「オン・サンマヤ・サトバン」の真言が授けられます。

つまり、この真言を唱えることは、心の内に煩悩もたくさん有るけれど、悟りを求めたいと思う心も存在するということを、自分で気がつくきっかけとなるのです。

出典:https://www.engakuji.jp/blog/samantabhadra-mantra/

出典:https://kanagawabunkaken.blog.fc2.com/blog-entry-249.html

・密教は

⇒本当は言語哲学にも深く入りこんでいるし、

⇒「いろは歌」や「五十音図」のような文字言語システムにも多大な業績をあげているのですが、

⇒空海の書が最初にあまりに巨大にそびえてしまったためか、

⇒密教教義が神秘的で難しすぎたためか、書道文化や生活文化とうまく交流しきれなかったんですね。

⇒というよりも、空海の書を「大師流」と呼んでその真似をするばかりになってしまったわけです。

⇒空海の一書そのものの中に電気があり、霊気もあり、マントラそのものがその一字にあるのだということを見ていったほうがいいんじゃないかと思います。

注)梵字の発音別に50音を当てはめたもの

漢字に同じ音の字がたくさんあるように、梵字も同音異字が。沢山あります。また、宗派や時代によっても変遷します。

正式な梵字対応表ではないので、あくまで参考程度にお考え下さい。

※正式に50音に対応した梵字の体系はおそらく無いと思います。

出典:https://fukoku-kobo.net/html/page1.html

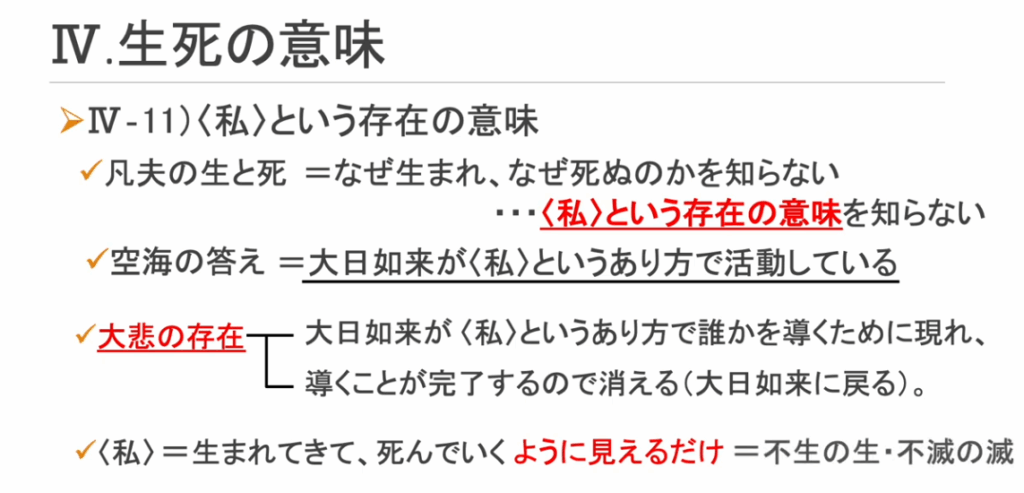

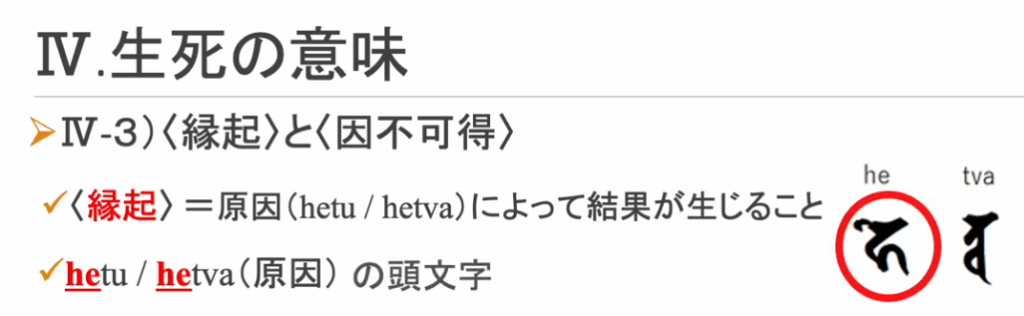

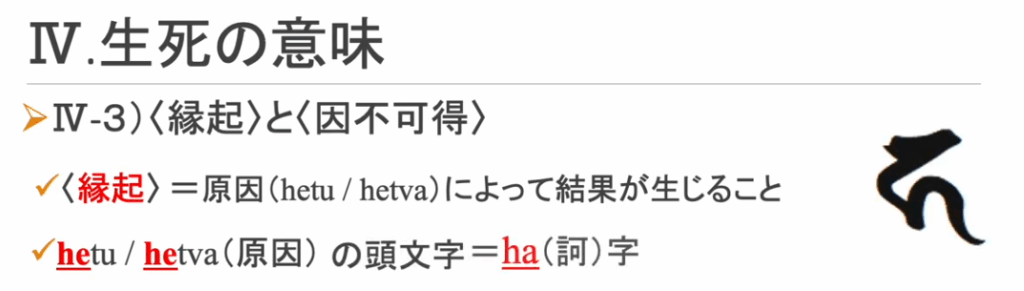

■空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)から一部抜粋

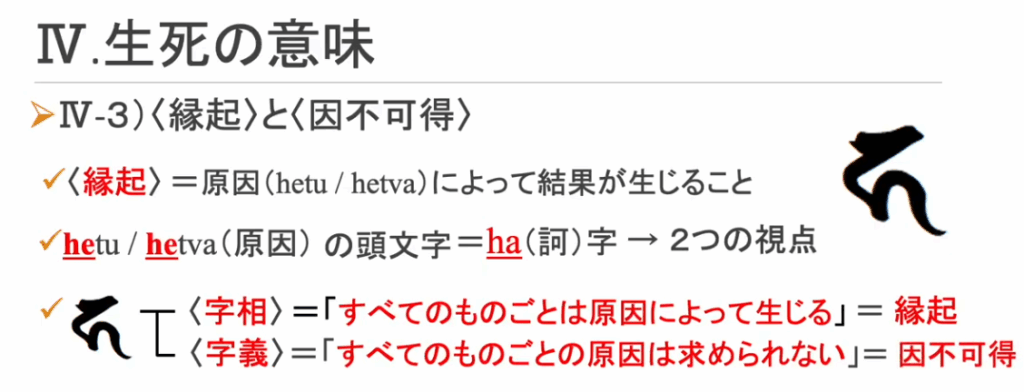

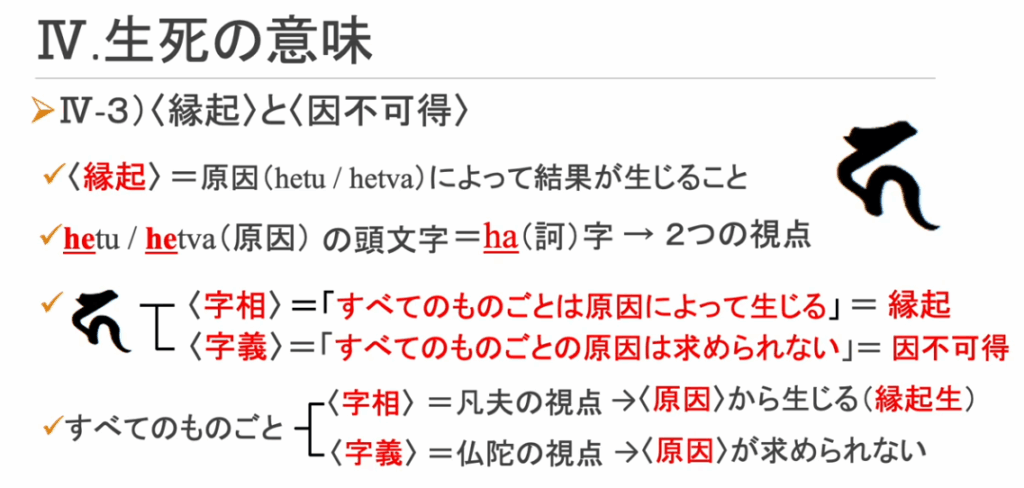

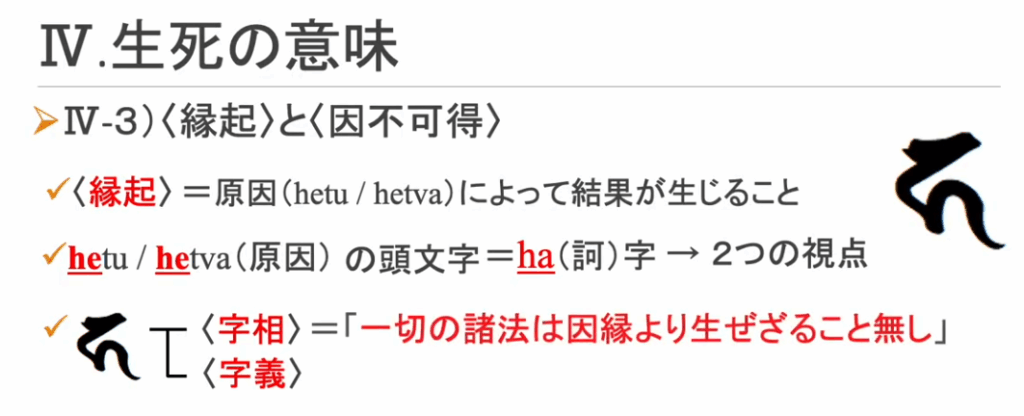

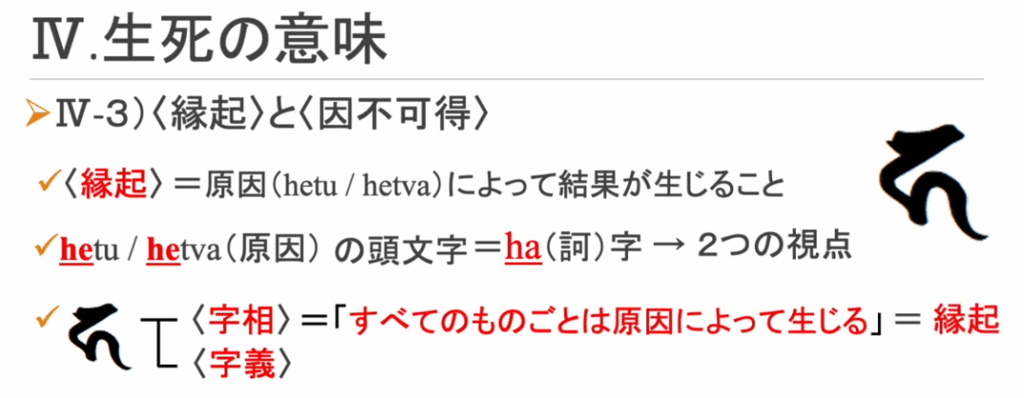

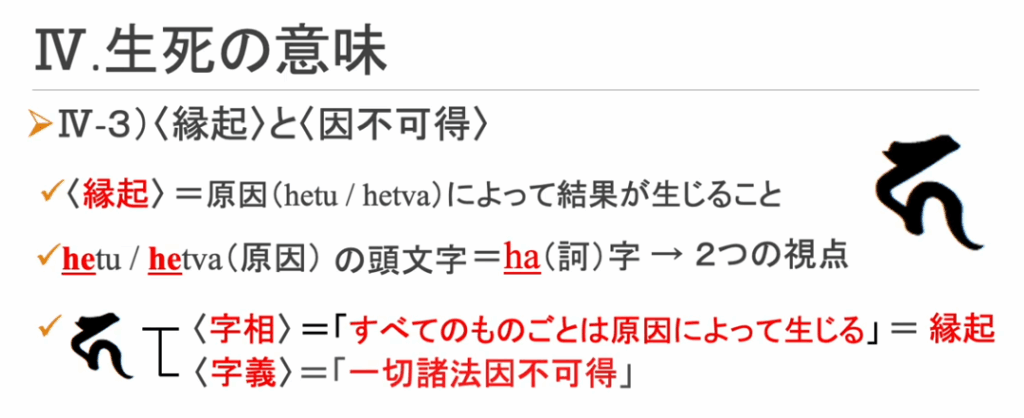

■2つの視点

・字相と字義

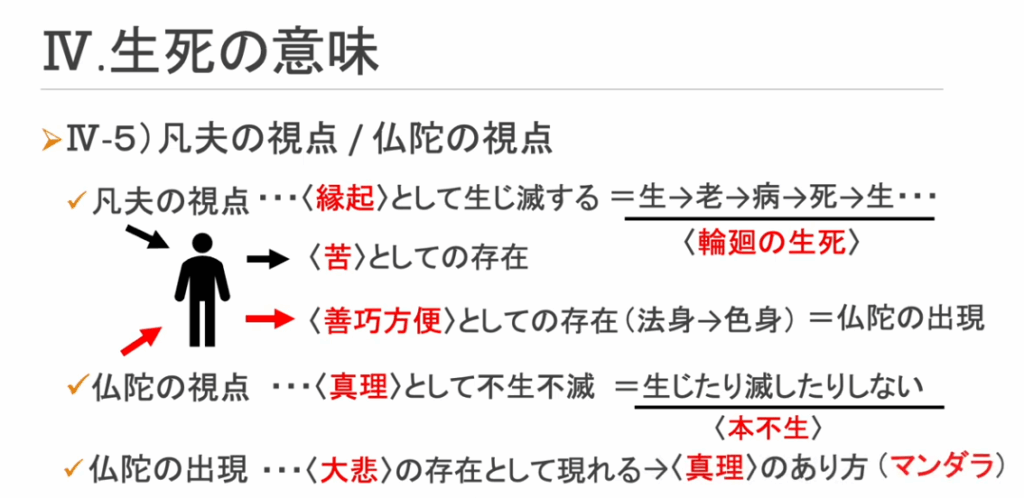

■凡夫の視点(字相)

・縁起

↓

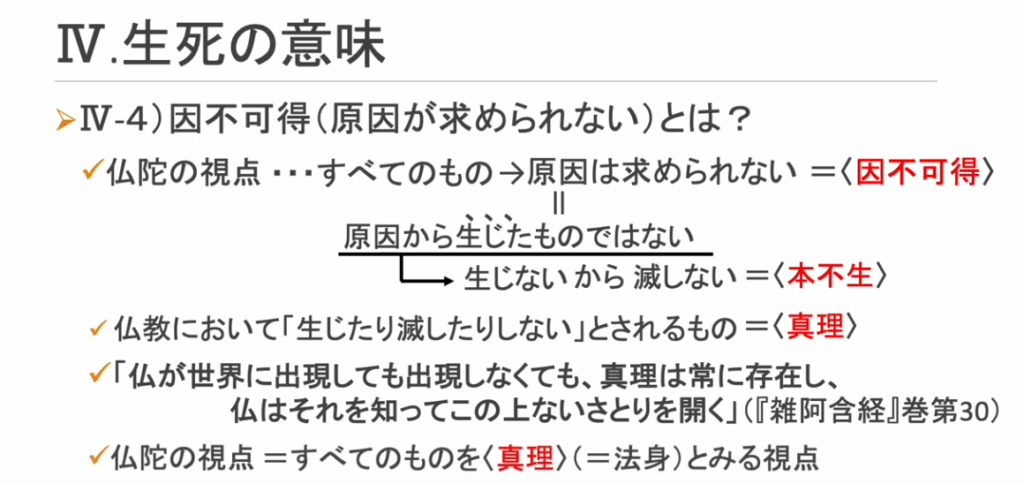

■仏陀の視点(字義)

・因不可得

↓