■『中論』の主張する縁起

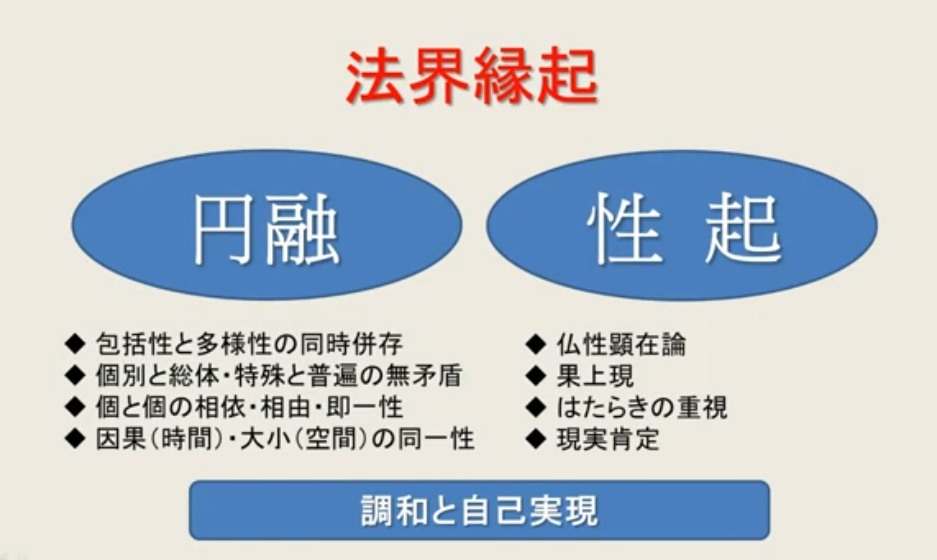

■後世の中国の華厳宗の法界縁起(相互依存)の思想に非常に類似

・法界縁起の説

⇒有為法・無為法を通じて

⇒一切法が縁起していると説くのである。

⇒その思想の先駆けを『中論』のうちに見出すことが出来る。

・中国の華厳宗は

⇒一切法が相即円融(そうそくえんゆう)の関係にあることを主張するが、

⇒中観派の書のうちにもその思想があらわれている。

⇒チャンドラキールティの註解においては、

⇒「一によって一切を知り、一によって一切を見る」(『プラサンナパーダ』28ページ)

⇒また一つの法の空は一切法の空を意味すると論じている。

⇒アーリヤデーヴァはいう。

⇒「一つのものの空を見る人は、一切のものの空を見る人であると伝えられている。

⇒「一つのものの空性は、一切のものの空性にほかならない」(『四百論』第八章・第十六章)。

⇒チャンドラキールティも同様にいう。

⇒「中観派は、一つのものの空性を教示しようと欲しているのと同様に、

⇒一切のものの空性をも教示しようとしているのである」(『プラサンナパーダ』127ページ)

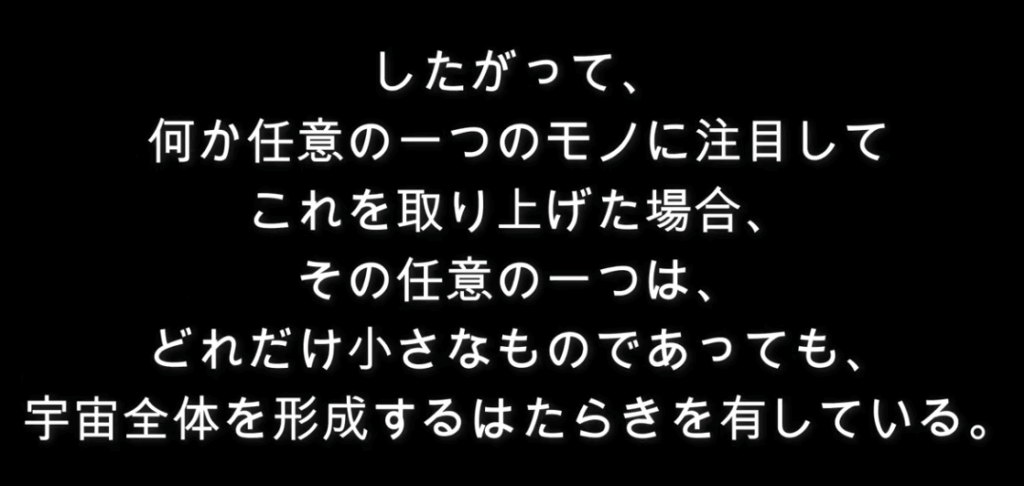

⇒このように一と一切とは別なものではない。

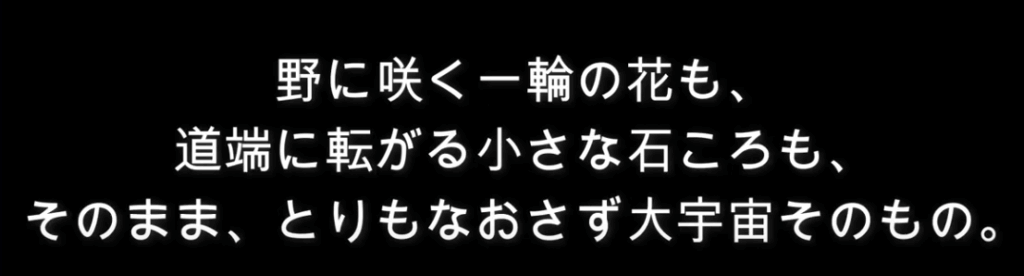

⇒極小において極大を認めることができる。

⇒極めて微小なるものの中に全宇宙の神秘を見出しうる。

⇒各部分は全体的連関の中における一部分にほかならないから、

⇒部分を通じて全体を見る事ができる。

⇒実に『中論』のめざす目的は全体的連関の建設であった。

⇒このように解するならば『中論』の説く縁起と華厳宗の説く縁起とは

⇒いよいよもって類似していることが明かである。

・従来、華厳宗の法界縁起説は

⇒全く中国において始めて唱え出されたものであり、

⇒縁起という語の内容を変化させて、

⇒時間的観念を離れた相互関係の上に命名した、と普通解釈されてきたが、

⇒しかし華厳宗の所説はすでに三論宗の中でも認められるのみならず(『三論玄義』八三枚左)、

⇒さかのぼって『中論』のうちにも見出しうる。

・『中論』の縁起説は

⇒華厳宗の思想と根本おいてはほとんど一致するといってよい。

⇒ただ華厳宗のほうが一層複雑な組織を立てている点が相違するのみである。

⇒賢首(げんじゆ)大師法蔵(ほうぞう)には

⇒『十二門論宗致義記』があるほどであり、

⇒また日照三蔵からも教えを受けたというから

⇒ナーガールジュナからの直接の思想的影響も充分に考えられる。

⇒法界縁起の説とナーガールジュナの『中論』その他の著書の

⇒影響を受けているかということは独立な研究問題であるが、

⇒両者の間には内面的に密説な連絡があったことは否定できない。

<参考情報>

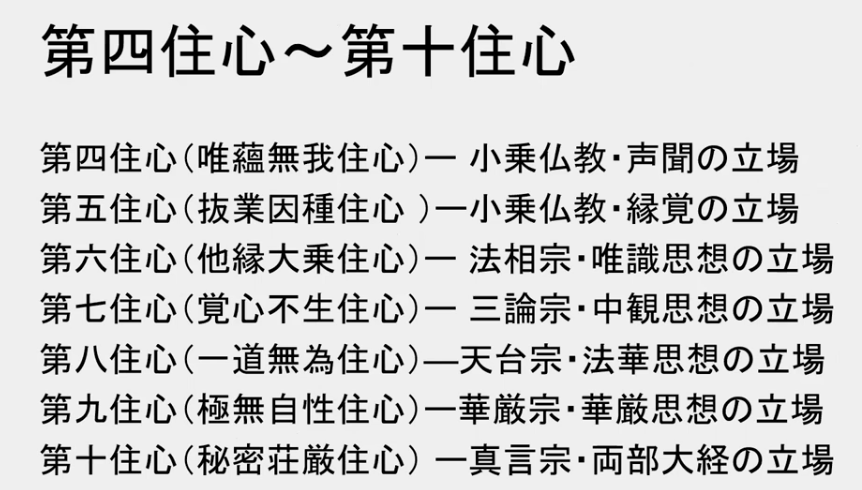

■空海著『十住心論』(『秘密曼荼羅(マントラ)十住心論』)

・第四段階から第十段階の心のあり方:仏教のあり方

■第七住心(覚心不生心)ー三論宗・中観思想の立場(顕教)

<参考情報>

・さとった心の立場から見ると、

⇒何ものも新たに生ずるということは無い。

⇒心も対象も不生、すなわち空あると観ずる段階。

⇒三論宗がこれに相当する。

⇒つまり前の段階である唯識説では、心の対象は空であるが、認識作用の主体である心は実在すると考えていたのに、

⇒この段階では心も空であると考えるのである。

⇒「覚心」という語についての説明は序文には出ていない。

⇒しかし空海は「大日経」の住心品(大正蔵。18巻3ページ中)の文章を引用しているので、その文句と符合するから、

⇒「さとりを開いた心」または「本来さとっている心」の意に解する。

注)三論宗:大乗仏教宗派の一つで、インドの中観派の龍樹の著作「中論」「十二門論」、及びその弟子である提婆(だいば)の著作「百論」を組み合わせて「三論」としている。この宗派は空を唱えることから「空宗」とも呼ばれ、無相宗、中観宗、無相宗大乗宗とも言われている。日本仏教においては、何都六宗の一つとされている。

以上はインドで成立した思想体系であるが、

・シナにおいてはさらに、上記のものを凌駕する思想体系が成立した。

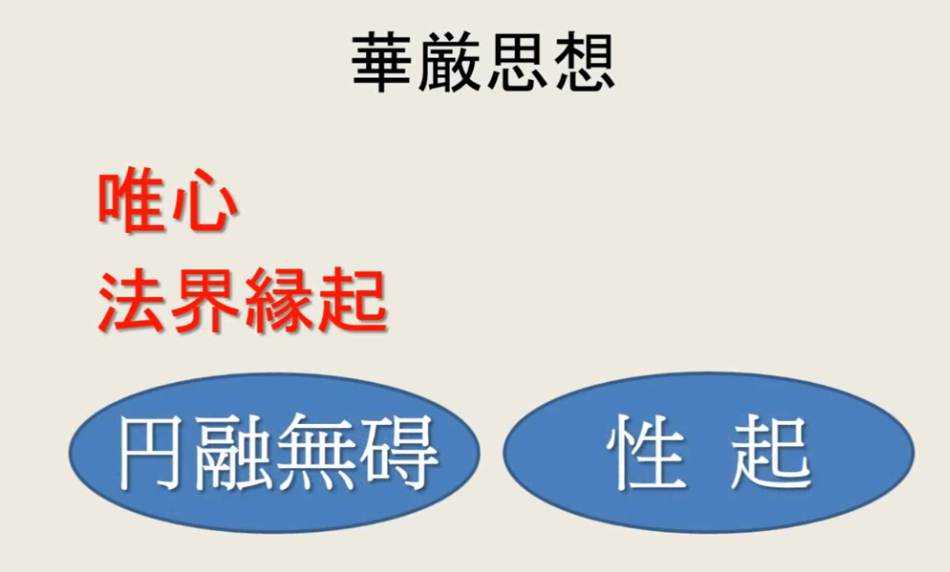

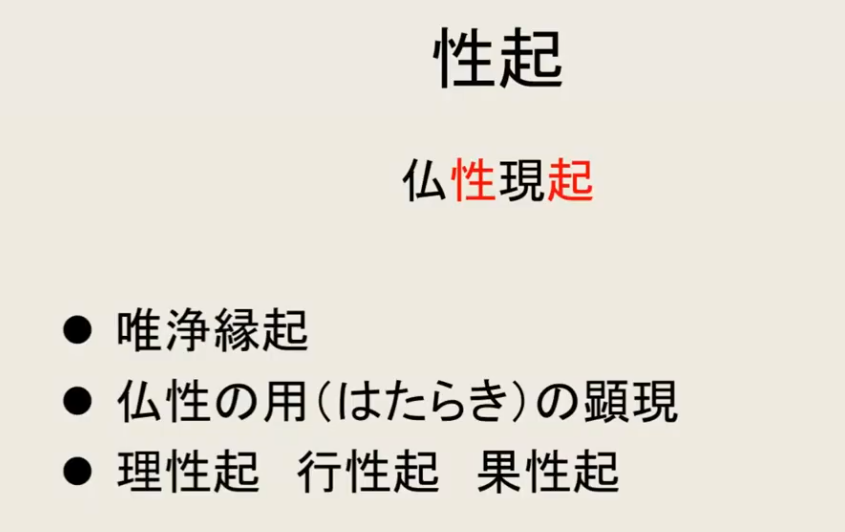

■第九住心(極無自性心)ー華厳宗・華厳思想の立場(顕教)

<参考情報>

・「無自性」とは孤立した実体は無いということである。

⇒究極においては無自性・縁起であるということをさとる段階。

⇒華厳宗がこれに相当する。

⇒この立場によると、宇宙における一切の事物は互いに依存し条件づけ合って成立しているのあり、

⇒宇宙の中に孤立して存在するものあり得ないということを明らかにする。

注)華厳宗の総本山は東大寺。東大寺は日本仏教の歴史的な寺院であり、華厳思想を伝える重要な場所。本尊は、歴史上の仏を超えた絶対的な毘慮遮那仏(びるしゃなぶつ=大日如来の別名)と一体になっている。華厳宗の教学には「十地品」や「入法界品」などが含まれており、修行者の階梯を説いている。

出典:空海『十住心論』の思想~空海につづけ!#03(種智院大学オンライ講座より転記)

■華厳宗

■第一祖の杜順と第二祖の智儼の後、第三祖の法蔵(643年~712年)がきわめて雄大な構想をつくっていた

・ここで華厳思想を要約するのはとうてい不可能であるが、

⇒わかりやすい成果をひとつだけあげるとすれば、

・法蔵は、

⇒当時は声聞・縁覚・菩薩の三乗思想にこだわっていた仏教界に対して、

⇒華厳別教の一乗思想を確立して

⇒“業界思想”を止揚するとともに、

⇒そこに「該説門」という思索を吸収する新編集概念を提案することによって、

⇒はやくも空観と唯識の両思想を華厳思想に吸収してしまっていたのである。

⇒それだけではなかった。

・法蔵は『探玄記』という著書に、

⇒のちに澄観の心をも空海の心をも捉える

⇒「十重唯識」(十玄)という卓越した構想を発表し、

⇒人間意識のスペクトルの最高段階を

⇒「帝網無礙」という境地で言いあらわしていたのである。

⇒これこそは空海が『即身成仏義』の偈において

⇒「重重帝網なるを即身と名づく」と綴った”ルーツ”にほかならない。

⇒すなわち空海は、こうした法蔵を頂点とする華厳十玄思想があることを知り、

⇒これを密教の方向に軌道展開させながら統合編集しようとしたのであった。

⇒二十年ほど前のことになるが、私は『弁顕密二教論』に「密厳華厳」という造語があったことにぶつかって、そうか、空海のルーツは華厳だったのか、と思ったものである。

出典:空海の多様性:②華厳と密教をまったく新しく統合編集~編集工学視点:松岡正剛氏の発想を手助けにして~

<参考情報>

■同じパターンが繰り返される系とは

<参考情報:『フラクタル次元(=複雑性の度合い)』>

・あるパターンを見てもその大きさ(スケール)が分からないことを意味する。

⇒つまり、大きなスケールでも小さなスケールでも同じように見える。

<参考情報>

仏教の悟りの要件の一つに、『重々帝網』という言葉があります。『インドラの網』、『重々無尽』、『事事無碍』ともいわれます。

これは帝釈天の宮殿を覆う網の結び目に宝玉が付いていて、全体を照らす、同時に全体は個々の宝玉の中に反映されている、部分は全体を表わし,全体は部分に集約されています。すなわち相互依存性の理解が大切という教えです。

出典:https://www.health-research.or.jp/library/pdf/forum24/fo24_selector01.pdf

■唯識所変のIndra’s Net

出典:https://hironobu-matsushita.com/%E5%94%AF%E8%AD%98%E6%89%80%E5%A4%89%E3%81%AEindras-net/

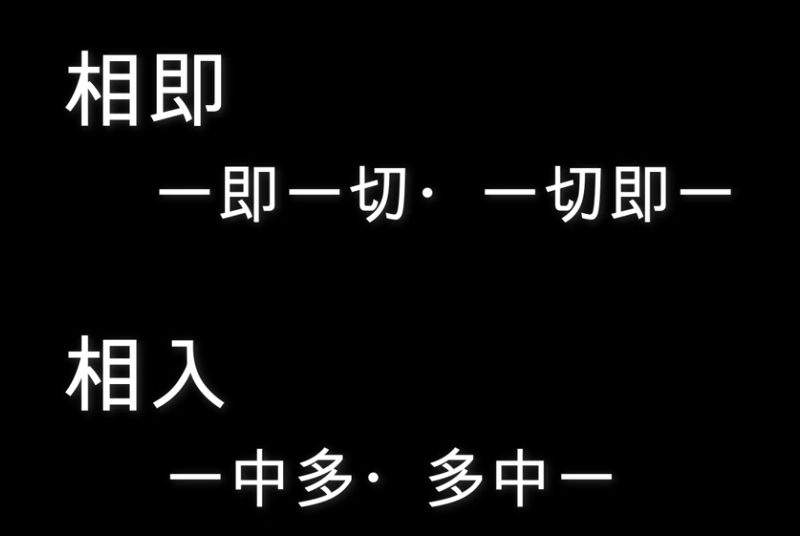

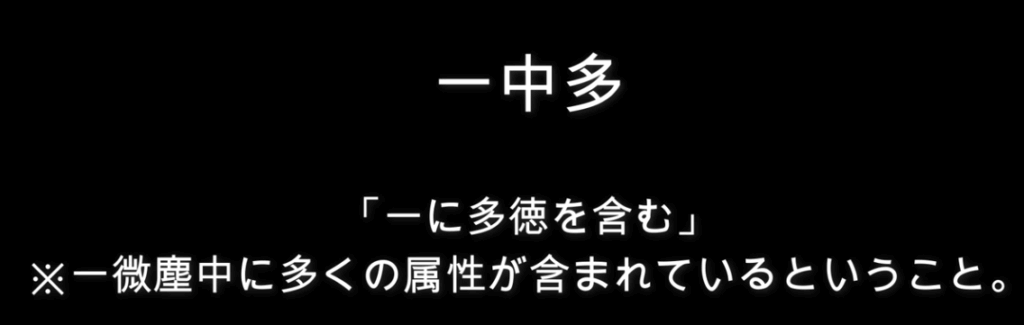

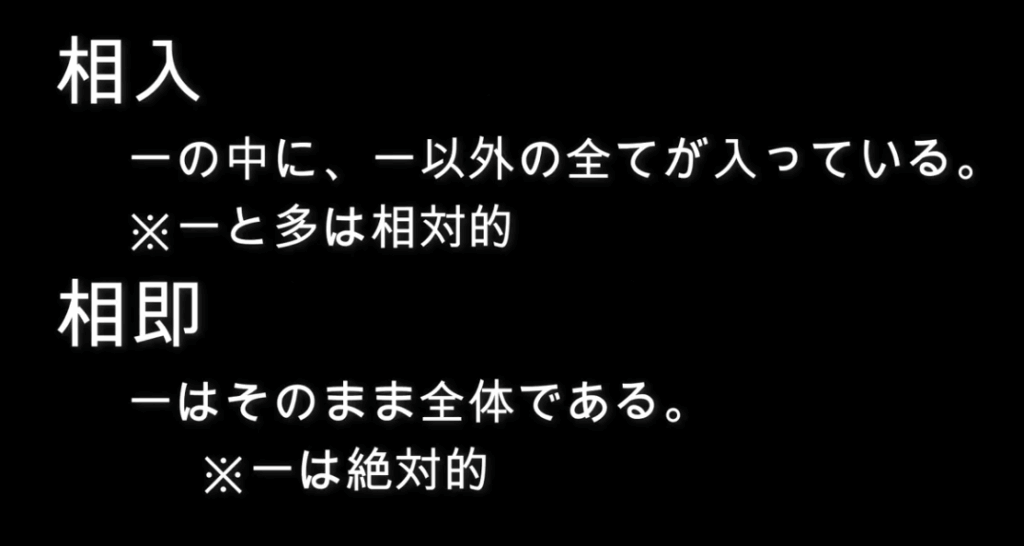

■相即と相入

■反対の視点

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~