■空の論理は何をめざしているのであろうか。

・空の思想は伝統的な用語では「空観(くうがん)」とよばれている。

⇒空観を理論的に基礎づけたナーガールジュナは、

⇒多くの著作を残しているが、それらのうちで最も有名な、また最も特徴的なのものは、

⇒『中論』とよばれるものである。

⇒かれの他の著書である『大智度論』(仏教百科事典とよぶにふさわしい)、

⇒『十住毘婆紗論(じゅうじゅうびばしゃろん)』(『華厳経』十地品(じゅうじぼん)の註釈書)などは、

⇒それ以前に『中論』の成立を予想しているし、

⇒また理論的にもそれらの著書は、『中論』を背景としている。

⇒『中論』はナーガールジュナの代表的著作とみなしてさしつかえない。

■虚無論者と解された中観派

・『中論』の思想は、

⇒インド人の深い哲学的思索の所産の中でも最も難解なものの一つとされている。

⇒その思想の解釈に関して、

⇒近代の諸学者は混迷に陥り種々の批評を下している。

⇒そもそもナーガールジュナが何らかの意味をもった立言を述べているかどうかということさえも問題とされているのである。

・中観派を評して、

⇒ベルギーのL・ドゥ・ラ・ヴァレ・プーサン、ドイツのP・ドイセン、インドのS・ダスグプタらの学者は虚無主義(Nihilism)であるといい、

⇒ドイツのM・ワレーザー、イギリスのA・B・キースなどは否定主義(Negativism)であるといい、

⇒ドイツのO・フランケはさらに最初期の仏教を含めて否定主義であると主張する。

⇒これらの解釈に対し、ロシアのTh・スチェルバッキーはむしろ相対主義(Relativism)であると批評し、フランスのR・グルッセーがこれに賛意を表している。

⇒また出発途上の記号論理学に大いに興味をもっていたポーランドのS・シャエルは、「中観派は哲学史上最も徹底した唯名論者(der radikalste Nominalist)である」と批評した。

⇒さらに中観派を幻影説(docetism)ときめつける学者(たとえば姉崎正治博士)もあり、

⇒全く諸説紛々として帰一するところを知らぬ状態である。

⇒しかしながらインド学者一般の態度をみると、中観派を虚無主義であるとみなす人が多いように思われる。

⇒中観派は、何となく気味の悪い破壊的な議論をなす虚無論者であると、という説は、

⇒近代になって初めて唱えられたのではない。

⇒すでに古代インド一般にいわれていたことであり、

⇒これに関してはスチェルバッキーがその事実を指摘し集録しているから(『仏教におけるニルヴァーナ(涅槃)の観念』35-39ページ)、いま再出する必要はないであろう。

■仏教内の評価

・独り仏教外の諸派がこのように解していたのみならず、

⇒仏教内においてさえも中観派は虚無論者だとみなされていた。

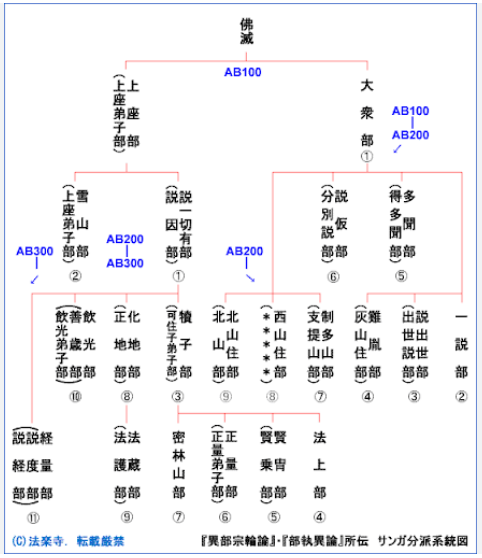

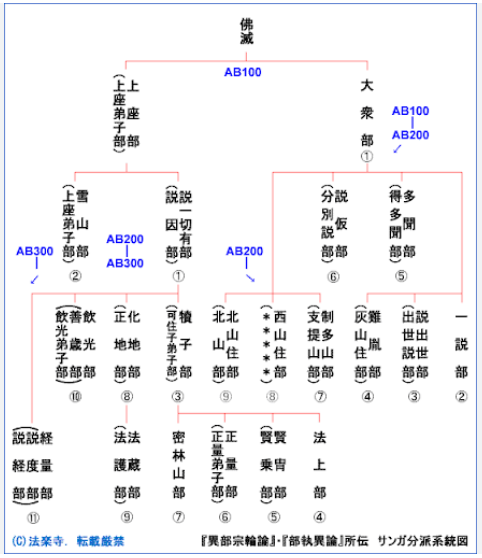

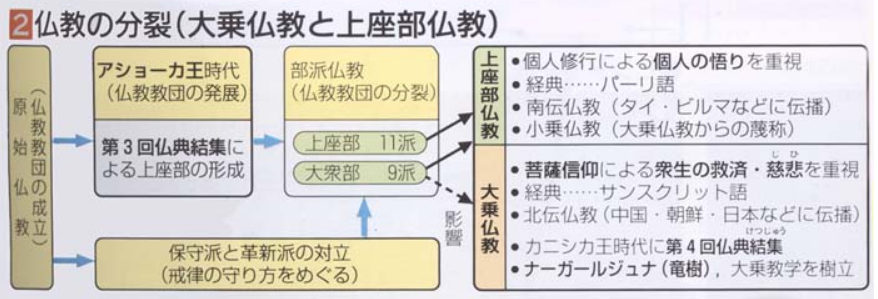

⇒古代インドにおける伝統的保守的仏教(いわゆる「小乗仏教」のうちでも代表的な哲学派である説一切有部(せついっさいうぶ:概して「有部」という)は

⇒中観派を目して「都無(とむ)論者」(一切が無であると主張する論者)と評しているし、

⇒またそれと並んで有力な学派であった経部(きょうぶ)も、ヴァスバンドゥ(世親(せしん)320年ころー400年ころ)の著である小乗仏教の教理を体系的に叙述した『倶舎論(くしゃろん)』、

⇒およびそれに対するサンスクリット文註釈からみると、

⇒「中の心を有する人」は「一切の法体皆非なりと撥する」人であり、

⇒「一切は無なりという執」に陥っているから、

⇒輪廻の個人的主体(補特伽羅(ふとがら))を認める犢子部(とくしぶ)という学派と並んで、

⇒仏教内における二つの異端説のうちの一つであるときめつけている

⇒(ヴァスバンドゥが『倶舎論』を著わした場合の真意については古来種々に議論されているが、

⇒サンスクリット文註釈を残したヤショーミトラ(称友)よれば、「われわれは経部の学者である」といい、

⇒またヴァスバンドゥは経部に味方しているとしているから、ここでは経部の立場に拠っているものとみておく。

⇒そして以下経部の説を参照し対比する場合、年代は後ろになるが、便宜上『倶舎論』によってもさしつかえないと思う)。

⇒さらに中観派と同じ大乗仏教に属する他の一派であるヨーガ行派からの非難も少なくない。

・いずれの極端にもとらわれないで中道を説くところの中観派が、

⇒ヨーガ行派のスティラマティ(安慧(あんね)、470ころ-550年ころ)によれば、

⇒一つの極端説に固執する極端論であると考えられ、

⇒またその教えが日本に伝わったダルマパーラ(護法、530-561年)によれば、

⇒「唯識(ゆいしき)の理に迷謬せる者」であり「非有を執している」と批評され、

⇒ジナプトラ(最勝子、550ころー600年)らの著した『瑜伽師地論釈(ゆがしじろんしゃく)』によれば、

⇒「空見に著(ちゃく)している」といわれている。

⇒このように後期のヨーガ行派からは少なからず攻撃されていたのである。

⇒中観派は無を説いたとして、各派から排斥されているのであるから、

⇒近代の諸学者が、

⇒中観派は虚無論者である、と批評するもの一応理由があるように思われる。

<参考情報>

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

<参考情報>

出典:https://www.koumyouzi.jp/blog/902/

<参考情報>

出典:https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1861

<参考情報>

世親(ヴァスバンドゥ)(320─400年頃)

世親の著作のうち主要なものを主なテーマと共に挙げれば、以下の通りである。

『倶舎論』(五位七十五法、有部の三世実有批判、刹那滅論、本無今有論)、『縁起経釈』(竿秤の両端の上昇と下降との喩例による生滅同時論)、『大乗荘厳経論釈』、『摂大乗論釈』、『成業論』(アーラヤ識により業と煩悩との成立根拠を解明する)、『唯識二十論』(唯識思想、原子批判)、『唯識三十頌』(アーラヤ識説三性論)、『中辺分別論註』、『浄土論』(五念門、善巧方便廻向)

『倶舎論』において世親は、有力な部派、説一切有部の実在論の体系を取り上げ批判し、自己の見解である刹那的存在の理論、経量部説を樹立しているといわれる。

これは、有部における存在(法)は過去、未来、現在において実在するという三世実有論を批判する点に見ることが出来る。

すなわち作用、働きの点から、それは滅してしまった過去にも、未だ生起していない未来にもなく、現在の一刹那にのみあるとするのである。

全ての事物は瞬間的な存在であるとし、原因と結果との関係は因が生じ直ちに滅し、そのとき果が生じ直後に滅するという連続であると主張する。

したがって、刹那とは時間の最小単位であるとし、物質を構成する原子を同じく最小単位とする理論を立て、原子の集合として物質を説明するのである。

その物質に非ざる非物質なものが大きさや形をもたない精神的な心とする。

また、対象の成り立ちを部分とそれとは別な全体との和合と見る外教への批判として、部分との和合があるなら、全体は部分をもつことになり、部分と別であるはいえない。部分と別な全体は部分をもたないから、常に単一ということになる。

一方、上の全体批判は、『唯識二十論』では、原子の集合として外界の対象への批判に適用し、外の物質である対象は成立せず、唯識無境の根拠とするのである。

この世親による刹那及び原子に関する理論は、その後、広く活用されると共に、刹那滅論への批判として逆用されもするのである。すなわち原子は部分をもたないから、集合しても大きさを形成し得ないのと同様、時間の最小単位である刹那は部分をもたないから永劫の時間も一刹那と同じになってしまうと論難されるのである。

『縁起経釈』においては、原因(種)の滅するのと結果(芽)の生起するのは同時であるという生滅同時論としての刹那滅論を竿秤の一方の上昇と他方の下降とが同時であるという喩例により論じている。

この竿秤の喩例による刹那滅論は常住論者である外教の諸学派の論師によって取り上げられ批判されている。また仏教内では中観派の月称(600─660年頃)により生滅同時なら因果同時になると論難されている。同じ中観派のカマラシーラ(蓮華戒 740─797年頃)によっても勝義の見地からは批判されている。

この世親の刹那滅論を、論破しないことには自学派の見解が成り立たないとばかりに広く仏教内外で注目された。

『大乗荘厳経論釈』と『摂大乗論釈』とは、無着の大乗菩薩道と唯識思想とを説くそれぞれの『論』に対する『釈』である。無着が兄、世親が弟という伝説があるが、それはともかくとしても、世親は無着から大乗仏教の菩薩思想や唯識の思想、仏身論を学んだことは確かである。『唯識二十論』の唯識無境説や『唯識三十頌』のアーラヤ識説、三性説に関しても、無着の『摂大乗論』前半にすでに表されている。

『成業論』は、説一切有部を始めとする部派の実在論的な業の理論を取り上げ批判し、現在の心の働きである六識説に加え深層心理(アーラヤ識、異熟識)を説いている。

この点、心(六識)の作用がなくなった精神集中(滅尽定)から出るとき、新たに心を作用させるのにはアーラヤ識の転換(転依、てんえ)がなければならないとアーラヤ識の必然性が説かれるが、これは無着の『摂大乗論』(1 ・51,55,57)によっていると考えられる。このことによって経量部説も凌駕している。また、アーラヤ識を『解深密経』を典拠とすることや、アーラヤ識がなければ、身体を統合し得ないこと、煩悩の対治も成立しないことを説く点、無着の『摂大乗論』によっていると考えられる。諸部派の見解から経量部説へ、さらには唯識説へという階梯が見られる。

『唯識二十論』においては、原子の集合論や結合論によっては、物質は説明できない。なぜなら、原子が最小単位であるから、集合するとしても、さらにそれらの隙間には原子が入り得るから結合と同じことになる。しかし、最小なものは部分をもたない故、結合し得ない。したがって、物質の存在は説明し得ないことになる。この物質というのは自己の外の世界であるから、外の世界は成り立たないことになり、外の対象を認める経量部説も成立しない。結局、自己の心のみが否定し得ないものとして残る。

したがって、外の対象とは、自己の心が外のものであるとそう把握しているものであって、実は自己の心の反映であるということになる。唯識無境(自己の心のみであって、煩悩を有する限り外の対象は如実に把握され得ない)というのが、それである。

このことを世親は、外の対象を見ていると妄想し、丁度、眼病者が、存在しない毛髪の如きものを見ることに準えている。また、外の対象はなくとも夢を見ていることに譬えている。この喩例も含め「唯識無境」に対する疑念には、夢も、無限定にいつでも見るわけではなく時間と空間との限定を有するという。

しかし、夢を見ている場合はそうだとしても、眠っていないときは、世間の人々は外の対象を認識しているではないかとの反論には、智慧に目覚めていない人は、夢を見ている場合と同じく、習慣力(習気、じっけ)の眠りの影響下にあり外の対象が存在しないとは悟らない。また、夢の中での善悪の行為(業)は、起きているときと同じ果報をもたないという反論には、夢を見ているときは心の働きが劣っているので起きているときと同じ結果は得られないのであり、さらにまた、殺害者による殺害ということも起こらないではないかということに対しては、死は殺害者の意志によって被害者の特殊な表象に起こされた異常な状態である。さらに初期経典である『ウパーリスッタンタ』を典拠として殺害は殺害者の心による虐待から起こったものであり、それは身体や言葉による虐待よりも大いに非難されるべきことであり、端緒は悪心という心の働きにあると論じる。

この「唯識無境」は、一水四見(いっすいしけん)として表されている。すなわち、例えば、一つの川も、魚にとっては住処であり、人にとっては、清らかな流れと映るか、濁っているかのように映るか、釣り人や鳥にとっては、川の魚を狙う漁場であろうか、全てのものは、このように種々様々なものとして捉えられることをいっている。

単に思いのままという軽い意味ではない。経験と知識との蓄積、さらには精神集中(止)と観察(観)との修行による洞察力によってのみ、真相が把握され得るという意味である。知り得る備えがなければ、耳に聞こえたとしても、その意味はわからないのと同じように、何事も経験がものをいう、実践を通じ学び得た経験により段階的により高度なレヴェルに達し得るのである。唯識の修行とはそういうことである。

同様なことの反復のみでは同じ考えから抜け出せないが、新しい習慣を形成することから新たな智慧が生れることをアーラヤ識は教えてくれる。このことは、『唯識三十頌』において、心の働きは、いま現れている見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れる、感じ取るという六種の認識及び自己意識と、深層心理(アーラヤ識)とに区分され認識の世界が説明される。

いま心、脳で感じ取ったことは、いわばデータとしてアーラヤ識に送信される。それはデータとして保存され、同時に保存されたデータもそのときの心に送信されてくる。この相互作用によって認識の起こりが説明される。単なる循環ではなく、新しい意義のあるデータをアーラヤ識に送信することが修行でもある。到達しているレヴェルによって認識は異なる。意味を深く正しく理解し得るように「道(どう)」を歩むとはこのことである。

『唯識二十論』では唯識無境の証明に力点があったと見られるが、この『唯識三十頌』には、アーラヤ識と共に三性(さんしょう)説、すなわち妄想された性質、他によって存在する性質、完成された性質が説かれる。この理解に供するために、中国や日本で用いられた喩例によって表そう。それは蛇、縄、麻によるものである。薄暗がりの下では、黒く蛇行したものを蛇と見て取ることがある(妄想された性質)。よく観察すれば、縄であったと知る。この縄も他によって仮に作られたものである(他による性質)。縄の実体とは、その素材である一本一本の麻である(完成された性質)。

この三性説から知られることは、「有りもしないものを妄想により有るとする誤り」(増益・ぞうやく)と「有るにもかかわらず何も無いかのように思い誤ってしまうこと」(損減・そんげん)とを離れ虚心に見、聞きすることに始まり、それをより高めようとすることからこそ智慧の獲得に至り得るということである。

世親の思想に関して『倶舎論』において説一切有部を批判し、外の対象を認める経量部の思想を表わしていることと、『成業論』そして『唯識二十論』や『唯識三十頌』で唯識思想を表したこととは、異なった見地であるから部派仏教(「小乗」)から大乗へと変遷したのではないか、あるいは世親は一人ではないのではないかという意見もあるが、より高度なものに段階的に進んで行くという唯識の修道論からすれば、また、仏道を修する点からしても悟るべき哲学と修道論とは別々のものではないから、経量部の思想から唯識思想へと進展する思想の著作を表すことは、何ら不思議なことではないと考えられる。さらに唯識思想とその修道論から菩薩の利他行の成就としての他者の救済の究極を浄土教に見出すことは、相容れないことではない。

出典:サブタイトル/龍樹と世親:森山清徹著転記~戯論(概念化)寂滅(縁起=空)&浄土教思想~

■有・無を排斥する『中論』

・ところがこのような解釈はきわめて困難な問題に遭遇する。

⇒『中論』はけっして「無」を説いているのではない。

⇒その理由の一つとして『中論』の本文である詩句の中においては有と無との二つの極端(二辺)を排斥している、という事実を示しうる(たとえば、第五章・第八詩、第九章・第一二詩、第一五章・第六詩、第七詩、第一〇詩、第二三章・第三詩、第二四詩、第二五詩)。

⇒ナーガールジュナは「有」を否定するとともに、「有」がない以上、当然「有」と相関関係にある「無」もありえない、と主張する(たとえば、第五章・第六詩、第一五章・第五詩)。

⇒さらに有と無との二つを否定する以上、

⇒当然事物の常恒性を主張する見解(常見)と事物の断滅を主張する見解(断見)とを排斥せねばならぬことになる(たとえば、第一五章・第一〇詩、第一一詩、第一七章・第二〇詩をこの中に数えることはピンガラ(青目(しょうもく))の註釈にしたがう。それについては『橋本芳契博士還暦記念論文集』のうちの拙稿参照)。

・『中論』において排斥されているこの「断見」の方がむしろ虚無論(Nihilism)とよばれべきものであり、

⇒現にそういう意訳をしている学者もある(S・ダスグプタ『インド哲学史』第一巻、143ページ。同書によれば断見がニヒリズムであり、これを排斥する中観派もニヒリズムであるというから、

⇒この二種のニヒリズムを区別する必要があるといわねばならない)。

⇒故に『中論』自身は虚無論を排斥しつつあるにもかかわらず、

⇒『中論』の思想は虚無論を説いていると批評するのは果たして正しいであろうか。

⇒反対し対立する諸学派からそのような批評を受けたというのは、それなりに理由があることであろうが、

⇒著者であるナーガールジュナの立場からみるならば、

⇒それは明確に誤解であるといわねばならぬ。

⇒『中論』は無や断見を排斥しているから、

⇒『中論』はたんなる無(Nihil)を説いているのではないことはほぼ推察しうる。

・さらに後代の中観派の学者チャンドラキールティ(月称、600-650年ころ)が『中論』に対して書いた註釈『プラサンナバダー』についてみるとこのことは一層明瞭である。

⇒チャンドラキールティは中観派と虚無論者を区別すべきであるという。

⇒「中観派は虚無論者である」と批評する反対派に対して、

⇒「虚無論者たちと中観派とのあいだには区別が存在するであろう、と昔の師が説いた。

⇒だから相手の所論に対して帰謬(きびゅう)論法で誤謬を指摘することは、もうやめておこう」(369ページ)と答えている。

⇒では、何故に中観派は虚無論者ではないのであろうか。

⇒また『中論』はいったい何を説いているのであろうか。

⇒まず第一に『中論』の中心思想を明らかにし、それに関連して『中論』における重要思想を解明したい、というのがこの部(ナーガールジュナの思想)の目的である。

■仏教成立当初の思想と『中論』

・さらに『中論』の思想を理解するためには当然その歴史的背景が問題になってくる。

⇒歴史的関連を無視して一つの思想を理解することは不可能であるから、

⇒どのような系統を受けてこのような思想が形成されたかをみなければならない。

⇒これは大問題であるから全般的に論ずることはできないが、

⇒とくに二つの問題に最も重点をおいて考察したい。

・一つは仏教成立当初の思想と『中論』との関係である。

⇒『中論』は終始、有部・経部・犢子部(とくしぶ)・正量部(しょうりょうぶ)などの諸学派を攻撃し、その教理を批判して、これらの諸派と截然たる対立を示している。

⇒この事実をみて近代の研究者は、たいてい、大乗仏教は、従来の仏教とは全く異なったものであると理解している。

<参考情報>

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

・たとえば戦前の西欧における隋一の中観派研究者であったスチュルバッキーは、

⇒従来の仏教、すなわちブッダによって説かれた教えは

⇒徹底的な多元論(radical pluralism)であり、

⇒これに対して『中論』などの大乗仏教は一元論(monism)であり、

⇒「同一の宗教的開祖から系統を引いていると称する新旧二派の間にかくもはなはだしい分裂を示したことは宗教史上他に例をみない事例である」と述べている(『仏教におけるニルヴァーナ(涅槃)の観念』36ページ)。

⇒それは大多数の西洋の学者の意見であり、

⇒一般に大乗仏教は「仏教」(Buddhism)であるかもしれないが、

⇒「ブッダ」(Buddha)の教え」とは非常に異なったものである、と考えられている。

⇒しかしながら『中論』を始めとし、一般に大乗仏教の経典や論書は

⇒みな自己の説がブッダの真意を伝えているものであると説き、

⇒しかも自説の存在理由をブッダの権威の下に力強い確信をもって主張している。

・もしも中観派の所説がブッダの教えと非常に異なるものであるならば、

⇒それでは何故に自説をブッダの名において説きえたのであろうか。

⇒この理由を西洋近代の学者は全く説明していない。

⇒以下『中論』の思想を考察する間に、この問題をつねに考慮しておきたい。

⇒もちろん、いまここでは原始仏教の文献から詳しく引用することは不可能であるが、

⇒すでにいろいろと研究がいくつも出ているから、それらを手がかりにして、ある程度言及することにしょうと思う。

■『般若経」と『中論』

・なお『中論』の思想の歴史的連関に関してもう一つの問題に注目したい。

⇒古来『中論』はもっぱら『般若経』の思想を解明するものであるといわれている。

⇒中国で空の思想を体系化し、三論宗を大成した中国の嘉祥大師吉蔵(かじょうだいしきちぞう:549-623年)も『中論』が『般若経」に基づいている理由として六つの項目を挙げて説明している(『中論疏(ちゅうろんしょ)巻一末)。

⇒さらにインドの諸註釈についてみても、『無畏論(むいろん)』『青目釈(しょうもくしゃく)』『プラサンナバダー』『般若灯論釈』などみな『般若経』をたびたび引用しているし、

⇒ことに『般若灯論釈』の最初では、『中論』が『般若経』に依拠すると書いている。

⇒またアサンガ(無著(むちゃく):310ころー390年ころ)は『中論』が般若思想の入門書であるとみて、いわゆる『順中論』(詳しくいえば、『順中論義入大般若波羅蜜経初品法門』)二巻を書いている。

⇒故に『中論』の思想が『般若経』に基づいていることは疑いないと思う。

・では『中論』はどのような意味において『般若経』に基づいているのであろうか。

⇒『中論』の中にあらわれる主要思想は『般若経』の中に求めうるであろうか。

⇒両者の思想に差別をつけることができるであろうか。

⇒一般に『般若経』と『中論』とはどのような関係にあるかが問題となる。

⇒『中論』の歴史的意義に関しては種々考究すべき問題があり、

⇒以下本論中においてもたえず諸派との関係を考慮して論及するつもりであるが、

⇒それらのうちでもとくにこの二つの問題には充分留意したいと思う。