出典:https://mag.nhk-book.co.jp/article/13232

■植木雅俊さんによる、『法華経』読み解き

「あなたは尊い存在である」——その、貫かれた「人間観」に迫る。

古くは『源氏物語』から宮沢賢治まで、日本人を魅了し続けてきた法華経。「諸経の王」と呼ばれる経典には、いったい何が書かれているのでしょうか。また仏教の原点に還ることを説く経典に内蔵された、ブッダがほんとうに伝えたかったこととは何なのでしょうか。

『NHK「100分de名著」ブックス 法華経』では、「対立」という壁を乗り越えて「平等思想」を説いた法華経が提示する、「分断」がはびこる世界への「融和」という処方箋について、植木雅俊さんが解説していきます。

今回は、本書より「はじめに」と「第1章」を全文特別公開いたします(第1回/全4回)

■思想として『法華経』を読む(はじめに)

以前、明治学院大学で日本文化論の授業を担当していた先生が急病で倒れ、ピンチヒッターを頼まれたことがありました。主に留学生向けの授業だったため、『法華経』と『維摩経』の一部を英訳して朗読し、解説するという授業を行なったのですが、英訳したことで経典に書かれている内容を理解したのでしょう。授業が終わって日本人の学生が近づいてきて言うのです。「仏教っておもしろいんですね」と。「何だと思っていたの?」と聞くと、「葬式のおまじないかと思っていました」。「違います。仏教の経典は文学であり、詩であり、思想だから、おもしろいですよ」と私が言うと、その学生は感心していました。

そのとき私は、仏教に関しては日本人はかわいそうな国民だな、と思ったのです。インドではお経の内容はみんな理解できました。釈尊はマガダ語で教えを説きましたが、弟子たちがサンスクリットに訳して広めた方がよいかと問うと、釈尊は「その必要はない。その地域で語られているめいめいの言葉で語りなさい」と言っていたからです。中国ではそれが漢訳されました。中国語になったわけですから、たとえ字が読めなくても読んで聞かせてもらえばみんな理解できたことでしょう。

ところが日本では、お経は漢訳の音読みという形で広まりました。ですからほとんどの人にとって意味は分からない。六世紀の仏教伝来以来、私たちはその内容を知らずに千五百年ほどを過ごしてきたわけで、これは本当にもったいないことです。お経は現代語訳してもっとみんなに知られるべきだ。私はそう考えました。

その授業に先立つ二〇〇二年、私は「仏教におけるジェンダー平等思想」についての研究で博士号を取得しました。学位論文執筆の過程で、『法華経』のサンスクリット原典、中国魏晋南北朝時代の訳経僧・鳩摩羅什による漢訳とあわせて、岩波文庫から出ていた岩本裕による和訳を読み比べてみたのですが、岩本訳に多くの疑問を感じました。

例えば、「転輪王たちは、幾千万億の国土をひきつれて来ており」という表現があります。王が「国土を引き連れてくる」というのはどういうことなのでしょうか。私はサンスクリット原典に基づいて、「多くの国土からやってきた転輪王たち」と翻訳しました。また、釈尊が過去世において仙人の奴隷として仕えた場面は、岩本訳では「寝床に寝ている聖仙の足を支えた」とありました。仙人というのは、足を他人にがっちりと支えられて、安眠できるのでしょうか。サンスクリット原典を見ると「足」は複数形になっています。実はサンスクリットで複数は三以上のことで、岩本訳では、仙人に足が三本以上あったことになります。しかし、ここは釈尊が四つん這いになって、仙人が寝ている寝台の脚の代わりを担ったという意味なのです。ちなみに鳩摩羅什はこれらをいずれも正しく訳しています。

そこで私は、八年をかけて、サンスクリット原典からの『法華経』の和訳に取り組みました。そうして上梓したのが『梵漢和対照・現代語訳 法華経』(上下巻、二〇〇八年、岩波書店)です。左頁の上段にサンスクリット原典、同下段に鳩摩羅什による漢訳の書き下し文、右側の頁に私の現代語訳を対照させて並記し、なぜ私の訳になったのかを説明した詳細な注釈を付けました。その後、その本が重厚で持ち歩くには不便なため、ハンディーで「耳で聞いただけで分かる訳を」という要望に応える形で訳文を大幅に見直し、普及版の『サンスクリット原典現代語訳 法華経』(上下巻、二〇一五年、岩波書店)を出しました。

今回はその後に出版した『サンスクリット版縮訳 法華経 現代語訳』(角川ソフィア文庫、二〇一八年)の訳文を引用しつつ、『法華経』にはいったいどんなことが書いてあるのか、なぜそんなことが書いてあるのかを、皆さんにお話しできればと思います。

『法華経』は「諸経の王」と言われます。これは、『法華経』が「皆成仏道」(皆、仏道を成ず)、つまりあらゆる人の成仏を説いていたからです。誰をも差別しないその平等な人間観は、インド、ならびにアジア諸国で古くから評価されてきました。

日本でも仏教伝来以来、『法華経』は重視されてきました。飛鳥時代、奈良時代を見ても、聖徳太子は『法華経』の注釈書『法華経義疏』(六一五年)を著し、七四一年に創建された国分尼寺では『法華経』が講じられました。尼寺ですから、女人成仏が説かれた経典として注目されたのでしょう。鎌倉時代に入っても、道元が『正法眼蔵』の中で最も多く引用している経典は『法華経』ですし、日蓮は、『法華経』独自の菩薩である「地涌の菩薩」「常不軽菩薩」をわが身に引き当て、「法華経の行者」として『法華経』を熱心に読みました。

『法華経』はまた、文学や芸術にも影響を与えています。『源氏物語』には、八巻から成る『法華経』を朝夕一巻ずつ四日間でレクチャーする「法華八講」の法要が光源氏や藤壺、紫の上などの主催で行なわれる場面が出てきます。『法華経』の教えを分かりやすく説いた説話集や、『法華経』の考え方を根拠にした歌論、俳論も多く書かれていますし、近代では宮沢賢治が『法華経』に傾倒していたことはよく知られています。美術の分野でも、長谷川等伯、狩野永徳などの狩野派の絵師たち、本阿弥光悦、俵屋宗達、尾形光琳など、安土桃山時代から江戸時代の錚々たる芸術家たちが法華宗を信仰していました。

『法華経』には、一見すると非常に大げさな、現代人の感覚ではつかみがたい巨大なスケールの話が次から次へと出てきます。しかし、その一つひとつにはすべて意味があります。私は『法華経』をサンスクリット原典から翻訳する中で、その巧みな場面設定に込められた意味、サンスクリット独特の掛詞で表現された意味の多重性、そして、そこに貫かれた平等思想を改めて発見することができました。そうした表現が持つ意味を解説しながら、あらゆる人が成仏できると説いた『法華経』の思想を読み解いていくことにしましょう。

#2 インド仏教史の概要——植木雅俊さんが読む『法華経』

出典:https://mag.nhk-book.co.jp/article/14910

■インド仏教史の概要

『法華経』は、釈尊(お釈迦さま)が亡くなって五百年ほど経った頃(一世紀末~三世紀初頭)に、インド北西部で編纂されたと考えられています。『法華経』の説く思想は、この時代、特に当時の仏教界が直面していた課題と密接に関係しています。そこで、まずはインド仏教史の概略からお話しすることにしましょう。これを知っておくと、『法華経』という経典の位置づけが分かり、内容もより理解しやすくなります。

最初は原始仏教の時代です。原始仏教とは初期仏教とも言い、釈尊在世(中村元先生によると、前四六三~前三八三)の頃、および直弟子たちがまだ生きている頃の仏教を指します。

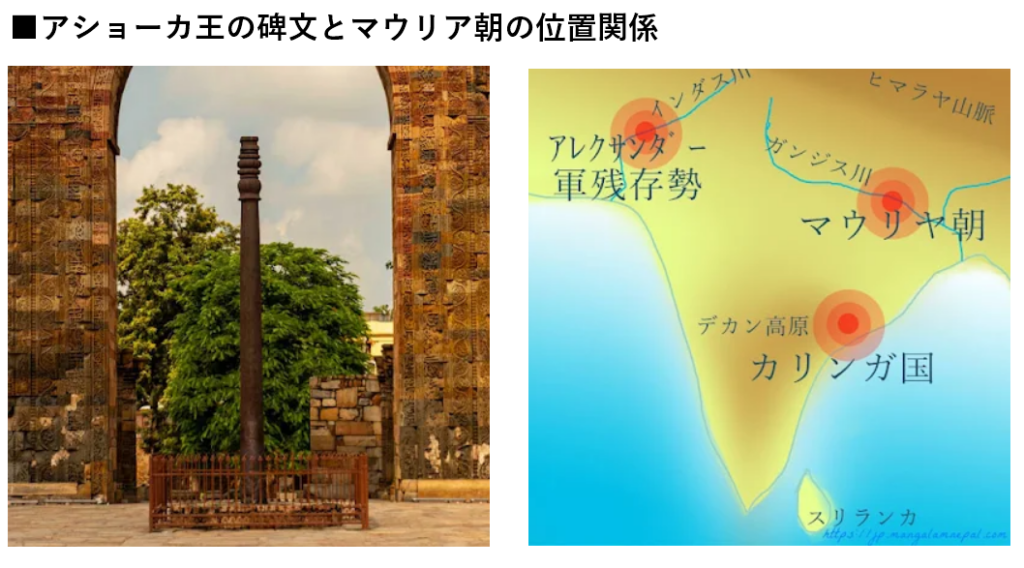

紀元前三世紀頃、インド亜大陸をほぼ統一したアショーカ王の命により、息子(あるいは弟)のマヒンダによってセイロン(現スリランカ)に仏教が伝えられました。アショーカ王の妻の出身地が西インドで、マヒンダはそこで話されていたパーリ語の仏典をセイロンに伝えたため、ここにパーリ語で原始仏教が保存されることになりました。釈尊の生の言葉に近いものが残ったわけで、これは後世の我々にとって本当に幸運なことでした。

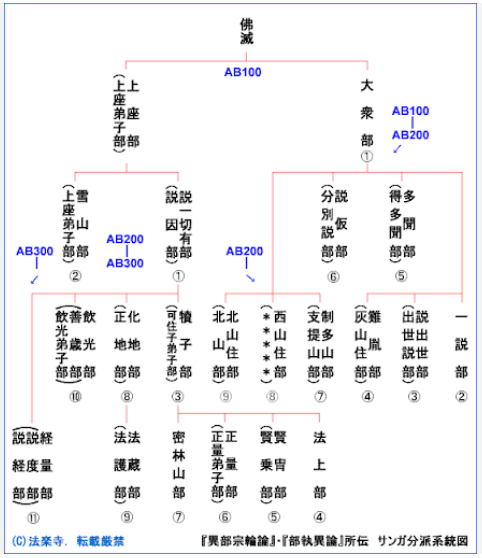

釈尊滅後百年ほどが経った頃、紀元前三世紀に第二回仏典結集が行なわれ、そこで仏教教団は保守的な上座部と進歩的な大衆部に分裂します(根本分裂)。それがさらに枝分かれし、二十の部派にまで広がります(枝末分裂)。その中で最も有力だったのが、説一切有部という部派です。権威主義的で資金も豊富であり、後に「小乗仏教」と批判されるのはこの部派のことを指します。小乗仏教という言葉は、一般的には大乗仏教以外の仏教すべてというようなかなり曖昧な使われ方がされていますが、龍樹の著とされる『大智度論』によると、厳密にはこの説一切有部のことです。以下、本書で小乗仏教と言う場合は、この説一切有部のことを指します。

こうして、紀元前三世紀末頃までに、仏教は説一切有部を最有力とする部派仏教の時代に入りました。

<参考情報>

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

そして前二世紀頃、「覚りが確定した人」を意味する「菩薩」の概念が現れます。これは覚りを得る前、ブッダになる前の釈尊を意味するものとして、小乗仏教が発明した言葉です。釈尊滅後、その言動を記したさまざまな仏伝が書かれるようになりますが、「あれだけ偉大な釈尊なのだから、過去にはきっと遙かな長い時間をかけて修行されたに違いない」という思いから、長い修行のある時点で、燃燈仏(ディーパンカラ)という仏が「あなたは将来、仏になるだろう」と釈尊に予言(授記)した、という物語が作られました。そこで、仏になることは確定したが、まだ仏になっていない状態の釈尊を何と呼ぶかということで、覚り(bodhi)と人(sattva)をつなげてbodhi–sattva(菩提薩埵、略して菩薩)とし、「覚りが確定した人」という意味の言葉ができたのです。

これに対して、紀元前後頃、菩薩という言葉の意味を塗り替える動きが興おこります。すなわち、bodhi-sattvaを「覚り(bodhi)を求める・・・・人(sattva)」と読み替え、覚りを求める人は誰でも菩薩であると考える大乗仏教が興ったのです。小乗仏教では菩薩と呼べる存在は釈尊と未来仏の弥み勒ろく(マイトレーヤ)だけでした。それをあらゆる人に解放したのです。

しかし、大乗仏教が興ったからと言って小乗仏教がなくなったわけではありません。勢力としてはむしろ小乗仏教の方が大きく、大乗仏教の方はまだ小さな勢力でした。こうした大小併存の時代の中で、まず、大乗仏教の側から小乗仏教の出家者たちを痛烈に批判する『般若経』が成立します。そして紀元一~二世紀頃には、保守的で権威主義的な部派仏教を糾弾する『維摩経』が成立しました。

こうした流れに対し、紀元一~三世紀頃、小乗と大乗の対立を止揚(アウフヘーベン)する、つまり対立を対立のままで終わらせず、両者を融合させてすべてを救うことを主張するお経が成立しました。それが『法華経』なのです。

■釈尊滅後の仏教の変容

このように、仏教は釈尊滅後五百年の間に大きく変容しました。何がどう変わったのか、具体的なポイントを五つ指摘しておきます。

①修行の困難さの強調と釈尊の神格化

原始仏教の経典『スッタニパータ』では、覚りは「まのあたり即時に実現され、時を要しない法」とされていました。生まれ変わって長年修行する必要などなく、〝今〟と〝ここ〟でこの〝我が身〟を離れることなく、あなたは覚ることができます、という即身成仏、一生成仏が説かれていました。

ところが部派仏教の時代になると「歴劫修行」という言葉が出てきます。「劫」というのは天文学的に長い時間の単位のことで、非常に長い時間をかけて修行をしてやっとブッダになれることを意味する言葉です。その長さは具体的には「三阿僧祇劫」とされ、これは現代の数字に換算すると、私が計算したところでは3×10(の59乗)×10(の24乗)年、すなわち3のあとに0が八十三個続くという膨大な年数でした(植木雅俊・橋爪大三郎著『ほんとうの法華経』三一〇頁参照)。そんな、想像を絶するような長い時間をかけて修行したからこそ、釈尊は仏になれたのだと神格化したのです。さらに、釈尊を祭り上げることによって、自分たち出家者を、それに次ぐ者として権威づけたのです。

②釈尊の位置づけの変化

原始仏教の経典を読むと、釈尊自身が「私は人間である」「皆さんの善知識(善き友)である」と言っています。「ブッダ」はサンスクリットで「目覚めた」という意味の言葉ですが、原始仏教の経典では複数形でも出てきます。つまり、ブッダは釈尊だけではなかったのです。また弟子たちも、釈尊に「ゴータマさん」と気軽に呼びかけ、「真の人間である目覚めた人」とも呼んでいました。そこにあるのは人間としてのブッダ=釈尊の姿です。

ところが、説一切有部の論書ではそれが「私は人間ではない、ブッダである」という言葉に変わります。部派仏教においては、釈尊は三十二相という特徴を持つとされます。例えば眉間白毫相(眉間に白い巻き毛がある)、手足指縵網相(手足の指を広げると指の間に水かきがある)、正立手摩膝相(気をつけの姿勢で指先が膝より下まで届く)などで、そうやって釈尊を人間離れした存在に祭り上げたのです。また、説一切有部の論書には「私を長老やゴータマなどと呼ぶ輩は激しい苦しみを受けるであろう」という言葉を、釈尊が語ったかのようにして書き足しています。説一切有部が「菩薩」という言葉を発明し、それを釈尊に限定したのは、さきほど説明した通りです。

③覚りを得られる人の範囲

原始仏教では、出家・在家、男女の別なく覚りを得ていました。釈尊が初めて教えを説いたときのことが、「そのときじつに世に五人の尊敬されるべき人(阿羅漢)あり、世尊を第六とする」と記されています。阿羅漢とはサンスクリットのarhatの音写で、もともとはブッダの別称でした。ですからこの五人は覚りを得たということです。そして六番目が世尊、つまり釈尊だと言っている。しかも覚りの内容は、釈尊の場合も五人の場合も同じ表現で書かれています。

また原始仏典には、在家のままで聖者の最高の境地に達した王について、森林に住んで精励する必要はなかったという記述も見られます。そして、女性ももちろん覚りを得ていました。弟子の阿難(アーナンダ)が釈尊に「女性は阿羅漢に到ることができないのですか」と聞いたとき、釈尊は「女性も阿羅漢に到ることができます」と答えています。女性出家者の体験を綴った詩集、拙訳『テーリー・ガーター 尼僧たちのいのちの讃歌』(角川選書、二〇一七年)を読むと、女性出家者たちが「私は覚りました」「ブッダの教えをなし遂げました」「私は解脱しました」と口々に語っています。

ところが部派仏教になると、ブッダに到ることができるのは釈尊一人だけということにされてしまいます。出家者も阿羅漢にまでしか到ることができないとして、ここで阿羅漢のランクをブッダより一つ下げるという操作がなされます。もともとはブッダも阿羅漢も同列でしたが、阿羅漢をワンランク下げることで、「出家者はブッダに到ることはできないが、阿羅漢にまでは到ることができる」としたのです。そして、在家者は阿羅漢に到ることもできないし、女性は穢けがれていて成仏もできないとされました。これは、小乗仏教の差別思想でした。

④仏弟子の範囲

原始仏教では、出家・在家、男女の別なく「仏弟子」と呼ばれていました。原始仏典には、「智慧を具えた聖なる仏弟子である在家者」というような表現までありました。「在家者」にかかる修飾語が、「智慧を具えた聖なる仏弟子」なのです。ここは、「道を汚す」出家者と比較して論じられていることに注目すべきです。

ところが部派仏教では、在家者と女性を仏弟子の範はん疇ちゆうから除外します。説一切有部では、その地域で話されている言葉に代えて、いち早くサンスクリットを使い始めました。パーリ語で書かれた原始仏典には、男性出家者、男性在家者、女性出家者、女性在家者のそれぞれに対応して「仏弟子」というパーリ語が存在していましたが、サンスクリットに切り替えられると、男性出家者以外で「仏弟子」を意味する単語はなくなりました。つまり、仏弟子を男性出家者に限定して、在家者と女性を排除してしまったのです。

皆さんは「釈尊の十大弟子」という言葉をご存じでしょうか。仏弟子の中でも代表的な弟子のことで、智慧第一の舎利弗(シャーリプトラ)、多聞第一の阿難などがよく知られています。原始仏教では女性の智慧第一や説法第一もいて、女性も在家も平等に代表的仏弟子として数えられていましたが、小乗仏教では男性出家者に限定されてしまいます。

⑤釈尊の〝遺言〟

原始仏典では、死期が近くなった釈尊を見て不安になった阿難が、これから何をたよりにすればいいのかと問うたところ、釈尊は「今でも」「私の死後にでも」「誰でも」と前置きし、「自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法をよりどころとして、他のものによることなかれ」と語りました(自帰依・法帰依)。それが〝遺言〟でした。成仏、すなわち覚りを得るというのは、真の自己に目覚めることであり、法に目覚めることです。そこに最高の境地が開けると釈尊は言っていたのです。

ところが部派仏教になると、それがストゥーパ(卒塔婆)信仰に変わります。ストゥーパ、つまり釈尊の遺骨(仏舎利)を収めた塔への信仰に変質したのです。また、聖地信仰も興ります。これは、①釈尊が誕生した場所、②覚りを得た場所、③初めて教えを説いた場所、④涅槃の場所の四つをアショーカ王が巡礼し、石柱を立てたことに始まるのですが、それが徐々に定着し、そこを訪れることが信仰であるかのようになってしまいました。「自己」と「法」を尊重することから逸脱してしまったのです。

<参考情報>

・インドにおける仏教の発展と衰退

【発展】

・マウリヤ朝のアショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)が出て、インド全体をほぼ統一し、古くからのバラモン教的遺制を除去するために、仏教を保護し、その布教に尽力した。

⇒それによって仏教は国教ともいうべき地位を占め、インド全体に広まった。

⇒アショーカ王は、仏教の普及と人々の幸福を追求するため法(ダルマ)に基づく政策を推進した。

※アショーカ王の柱には下記のような碑文(道徳的訓戒に近い)

- 生き物を大切にし無駄に殺さないこと

- 宗教対立しないこと

- 親の言うことを良く聞くこと

- 年上は敬うこと

- 礼儀正しくすること

- 嘘をつかないこと

- 僧侶や精神的探求者に敬意を払うこと

- 弱い者イジメしないこと

出典:https://jp.mangalamnepal.com/2020/08/Ashoka-the-Great.html

【法(ダルマ)について】

・ダルマは仏教の中心的概念であり、私達の信仰と人生に大きな影響を与える。

- 仏陀の教え:

- ダルマはブッダ(釈尊)の教えを指す。

- 真理と法則:

- サンスクリット語の「dharma」は「保つこと」「支えること」を意味し、それにより「法則」「正義」「真理」「最高の実在」「宗教的真理」の意味にもなる。

- ダルマは、人生と宇宙の法則を示し、私たちが歩むべき道を指します。

- 浄土真宗の視点:

- 浄土真宗では、ダルマは阿弥陀如来のご本願であり、私たちが歩むべき道を示しています。

- 阿弥陀如来の慈悲に包まれ、念仏を称えることで、私達は如来の智慧の光に照らされて、安らぎを得ることができるとの視点。 (注)中国の善導大師(613年~681年):称名念仏を中心として浄土思想を確立した。特に「南無阿弥陀仏」の名号を口に出して称える念仏を広め、浄土の荘厳を絵図にして教化し、庶民の教化に専念し、『観経疏』等の著作を通じて、浄土宗(法然上人:1133年~1212年)や浄土真宗(親鸞:1173年~1262年)に多大な影響を与えた。

尚、同王は他の諸宗教も援助した。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~②普遍的国家への建設と十七条憲法~中村元著より転記

しかも、部派仏教は信徒たちに莫大な布施を要求するようになります。当時、インドではローマ帝国との交易が始まり、胡椒などの取引によって大量の金貨が流入し、大きな利益を手にする人たちが出てきていました。部派仏教の信徒の中にもそうした人たちが現れ、教団に布施をするわけです。しかも大地主が荘園を寄進したりもしますから、教団には土地もたくさんある。ただ、出家者は現金に手を触れてはいけないという戒律がありました。そこで彼らは在家者の財産管理人を雇い、その人たちに利子を取って貸付を行なわせました。釈尊は、利子を取って貸付することを在家者には許していましたが、出家者には許していませんでした。説一切有部は、自分たちの行ないを正当化するために戒律を書き加えます。「僧伽(教団)のためには利潤を求むべし」(『根本説一切有部毘奈耶』)。これを釈尊が語ったかのように書き加えたのです。

このように、説一切有部は自分たちに都合の悪いところは仏典から削除し、都合のいいことを書き加えるという改かい竄ざんを行なっていました。当時の部派仏教の様子を、私が多大な学恩をこうむった仏教学者の中村元先生は次のようにまとめています。

伝統的保守的仏教諸派は確固たる社会的勢力をもち、莫大な財産に依拠し、ひとりみずから身を高く持し、みずから身をきよしとしていたために、その態度はいきおい独善的高踏的であった。彼らは人里離れた地域にある巨大な僧院の内部に居住し、静かに瞑想し、坐禅を修し、煩瑣な教理研究に従事していた。自分自身だけの解脱、すなわち完全な修行者(阿羅漢)の状態に達してニルヴァーナ(涅槃)にはいることをめざし、そうして彼岸の世界に最高の福祉を求め、生前においては完全な状態には到達しえないという。こういう理想を追求する生活は、ただ選ばれた少数者だけが修行僧(ビク)としての生活を送ることによってのみ可能である。 (『古代インド』二七六~二七七頁)

彼らは「自分自身だけの解脱」を目指し、民衆のことなど考えてはいなかったのです。

#3 大乗仏教の対応と『法華経』の成立

出典:https://mag.nhk-book.co.jp/article/14922

そうした状況の中で、大乗仏教が興ります。大乗仏教は、以前は小乗教団の外側で興ったと考えられていましたが、現在では小乗教団の内部から、改革派として興ったとする説が有力です。

さきほど述べたように、大乗仏教はまず「菩薩」をあらゆる人に解放しました。bodhi-sattvaを「覚りが確定した人」から「覚りを求める人」に読み替え、あらゆる人が成仏できると主張したのです。しかし、彼らはそこに二つだけ例外を作りました。「声聞」と「独覚」の二つ(二乗)です。

「声聞」とは師についてその教えを聞いて学ぶ人のことで、もともとは仏弟子一般を表す言葉でした。ところが小乗仏教では、これを小乗仏教の男性出家者に限定したことから、大乗仏教では小乗仏教を批判する言葉として用いるようになります。

「独覚」とは師につかず単独で覚りを目指す(または開いた)小乗仏教における出家者のことです。大乗仏教では、これら小乗仏教の出家者は仏になれないとしていました(二乗不作仏)。これは、大乗側の差別思想でした。

大乗仏教では声聞と独覚を「炒れる種子」と呼んでいます。植物の種をフライパンで炒ったら、もうその種から芽が出ることはありません。そのような譬えで、これら二乗には永久に成仏の芽は出ないと批判したのです。

このように、小乗には小乗の、大乗には大乗の差別思想がありました。そこで、両者の差別思想と対立を克服し、普遍的平等思想を打ち出すという課題を受けて成立したのが『法華経』なのです。

『法華経』では、当時の仏教界に対する批判的な主張が、直接的な形でなされているわけではありません。場面設定の仕方、登場人物の選び方など間接的な表現で皮肉や批判が、騙し絵のように散りばめられています。それに気づかなければ、「この経典にはなんだか不思議なことがいっぱい書いてある」と思うだけで、サラッと素通りして読み終えてしまうことでしょう。

現に江戸時代の町人学者・富永仲基などは「法華経はほめる言葉ばかりで中身が何もない」と言っています。しかし、当時の時代背景を踏まえて注意深く読めば、そこには当時の仏教界への批判と反省の主張が巧みに散りばめられていることが分かります。

そして何より、『法華経』に一貫しているのは「原始仏教の原点に還かえれ」という主張です。「今の仏教は本来の仏教とは違う」という考えから、小乗・大乗それぞれの問題点を浮き彫りにし、それを乗り越えようとして生み出されたのが『法華経』なのです。

『法華経』の構成

長い間、『法華経』のサンスクリット原典の写本は残っていないだろうと考えられてきました。一二〇三年のイスラム教徒によるヴィクラマシラー寺院の破壊をもって、インドの仏教徒は実質的にゼロ(現在でも全人口の〇・八%)になったため、それ以降、経典が書写されることはなかったでしょう。また、雨季のモンスーンがもたらす雨で、一面が水浸しになるインドでは、棕櫚の葉に書かれた写本は腐食してしまうため、残ることは困難です。

ところが一八三七年、東インド会社の駐在公使としてネパールに赴任したブライアン・H・ホジソンというイギリス人が、そこでサンスクリットの『法華経』写本を発見します。ネパールではまだ書写が行なわれていたのです。その写本を、オランダ人の仏教学者J・H・C・ケルンと南条文雄が校訂し、一九〇八~一二年にかけて出版されました。これが「ケルン・南条本」と呼ばれるもので、私もこれを基に現代語訳を行ないました。

ここで『法華経』の構成を紹介します。表を掲げておきました。『法華経』は釈尊滅後五百年頃に編纂されたものですが、釈尊が弟子に教えを説いて聞かせるという体裁をとっています。表の左の列にある通り、釈尊が教えを説いた場所は、はじめは霊鷲山という山です。これは実際にインドにある低い山です。第十一章から空中(虚空)に移り、最後にまた霊鷲山に戻ってきます。