出典:https://1000ya.isis.ne.jp/1300.html

法華経を読むと、いつも興奮する。

その編集構成の妙には、しばしば唸らされる。

こういう経典がしだいに人を変えるのだということも、

何度も実感され、ぼくの脇腹にも刻印されてきた。

それなのに、仏典編集の快挙が

現代から忘却されていることに暗澹ともする。

法華経はいま、社会の前面には躍り出ていない。

にもかかわらず、なぜ法華経には魅力があるのか。

なぜここには魔力が棲んでいるのか。

その生い立ち、その組み立て、そのメタファーの一端を、

ごく少々ながら覗いてみたい。

法華は仏の真如なり 万法無二の旨(むね)を述べ

一乗妙法聞く人の 仏に成らぬはなかりけり

今夜は「千夜千冊」1300夜にあたる。すぐる日曜日の早朝は、ぼくに近しい羅漢さんたち数十人で表沙汰「陶夜會」を打ち上げた。そしてモンゴル力士日馬富士の初優勝があけての1300夜になった。なんとなく記念したい。そこで以前からとりあげようと思っていた法華経にした(今夜は繁雑になるので『法華経』というように『×××』の二重カギ括弧でくくらない。他の経典名もそうする)。

法華経だけでなく、般若経や華厳経も維摩経も浄土三部経も、また大乗起信経や理趣経などもとりあげたいのだが、やはり法華経からだろう。もっとも華厳経については、高銀の小説『華厳経』を2003年12月の681夜にとりあげた。

テキストは梵漢和対照の『法華経』上下巻にした。植木雅俊さんが訳したばかりの最新版だ。梵漢和が対照されて一般書になったのは初めてなのではないか。植木さんは九州大学の理学科の出身で、一転、東洋大学をへて中村元さんの東方学院で研鑽されたのちは、仏教にひそむ男性原理と女性原理の研究などに勤しむかたわら、法華経サンスクリット原典の現代語訳と解明にとりくんできた。

ぼくはまだ親しく話しこんでいないのだが、福原義春さんの紹介で「連塾」に来られてもいる。そんな縁もあり、本書は植木さんから恵送された。

妙法蓮華経 書き込み持(たも)てる人は皆

五種法師と名づけつつ 終(つい)には六根(ろっこん)清しとか

日本人は長らく法華経を、僧侶ならば漢訳経典を音読で、在家の多くはその漢訳を読み下して読誦してきた。しかし、もともと法華経はサンスクリット語で書かれていた。いまはその写本のうちのネパール本・中央アジア本・カシミール本の写本が残る。原題は『サッダルマ・プンダリーカ・スートラ』で、すなわち『白い蓮華のように正しい教えの経典だ』。

法華経サンスクリット語写本(ギルギット写本)

それが漢訳・チベット語訳・ウイグル語訳などをへて、近代になると英訳・仏訳・日本語訳などとなってきた。漢訳は「六訳三存三欠」とよくいうのだが、笠法護(じくほうご)や鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)らの6種類の翻訳となり、さらにそのうちの3種だけがいま現存する。『妙法蓮華経』というのは鳩摩羅什の訳だ。笠法護は『正法蓮華経』とした。

日本人は長きにわたって漢訳仏典に従ってきたが、これはさしずめシェイクスピア(600夜)やゲーテ(970夜)を最初から漢訳で読んできたというようなもの、いったんはシェイクスピアの英語やゲーテのドイツ語の原典に当たったうえで、日本語訳もそこからの訳で読んだほうがいいのは決まっている。

そこで仏典にあっても、サンスクリット原典からの法華経日本語訳がゼッタイに重要になるのだが、これを最初に試みたのは南条文雄(1913)だった。ただしこの訳文は、ぼくも覗いたことがあるけれど、漢訳文語調でそうとうに堅い。これをもう少し現代日本語に近づけたのが岩本裕のものなのだが(1962)、やはり漢文読み下しふうだった。それが長らく、岩波文庫版として流布していたので、たいていの法華経ファンはこれを読んできた。

それよりずっと現代語っぽいのは、レグルス文庫の『法華経現代語訳』3冊(第三文明社・1974)で、三枝充悳(1249夜)さんの思いきった訳だった。ぼくはこちらでやっと法華経の大概を知った。津島さんと対話したときは、ちょうどこの三枝訳に接していたときなのである。最初は漢文読み下しにくらべると格調がないのが気になったけれど、理解はおおいに進んだ。

ほぼ同時期、中央公論社の『法華経Ⅰ・Ⅱ』(松濤誠廉・長尾雅人訳・1975)も出た。以来、その他の試みもいろいろ出たが、かくして今度、植木さんの徹底したサンスクリット原典からの現代語訳がいよいよお目見えしたわけだ。

むろん経典の字句を点検しようとするわけではないのだから、おおざっぱな法華経議論をするならどのテキストでもいいのだが、本書のような梵漢和対照訳を見ているとやはり何かがちがう。何がちがうかというと、字句の問題をべつにすると、熱砂の時空を越えてきたという実感が湧く。

一乗妙法説く聞けば 五濁(ごじょく)我等も捨てずして

結縁(けちえん)久しく説き述べて 仏の道にぞ入れたまふ

新宿番衆町のローヤルマンション10階でのこと、ぼくが「聖者はオートバイに乗ってやってくる」と言ったら、ちょっと間をおいて津島秀彦が「うん、松岡さん、それなら法華経に速度を与えよう」と応えた。ついでに「釈迦とマッハをつなげたいね」とも加えた。なんと鮮烈なことをズバリと言うものかと驚いた。

1975年に二人で対話した『二十一世紀精神』(工作舎)の冒頭だ。ぼくは痩せぎすの31歳。だからそういうふうに津島さんと出会って、もう30年以上がたっているのだが、このときに「法華経に速度を与えよう」と言った津島さんの言葉は、その後も川辺で聞こえてきた異人の口笛のように忘れられない。いまでもときどき思い出す。今夜、好んで見出しにつけている『梁塵秘抄』法文歌(1154夜)や、また宮沢賢治(900夜)の「月光いろのかんざしは・すなほなナモサダルマ・フンダリカ云々」の詩句のように。

そのころ津島さんは、アメリカ仕込みの生体量子力学をひっさげて大陸書房でいろいろ本を書くかたわら、「エコノミスト」誌上で何人もの新宗教の開祖や2代目との対話シリーズを連載していた。それが一段落したところで、ぼくと対話したいということになった。おかげで、津島さんのせいで風変わりな法華経ファンになった。仏教経典として読むというより、最初から高速の思想テキストとして読む。いや、ちょっと気取っていえばハイパーテキストとして読むようになった。

一方、ぼくの法華経がらみの好奇心は、そのままいったんは日蓮や宮沢賢治に、天台本覚や北一輝(942夜)に向いていった。とくに日蓮である。しかし、こんなふうな法華経の読み方をするようになったのも、ひとえに“法華経の速度”に引っ張られたせいだと憶う。

それにしても、生体量子力学と法華経を一緒に語るだなんて、そんな無謀なことを平気で言うような科学者や仏教学者は、そのころまったくいなかった。

たとえば、松下真一が『法華経と原子物理学』(光文社)を書いたのは1979年で、その前にわずかにフリッチョフ・カプラが『タオ自然学』(工作舎)で華厳経とタオイズムと量子物理学を交差させているのが目立っていた程度だった。津島さんはそういう“流行”の先頭さえ走っていた。

もっともカプラのものも松下のものも、当時のぼくにはたいへん刺激的だった。そこでぼくはカプラとはサンフランシスコ・バークレーで会うことにしたのだが(そして『タオ自然学』を工作舎で翻訳刊行することにしたのだが)、残念ながら松下さんとは出会えなかった。そのかわり、さまざまな音楽をたっぷり聞いた。

松下真一は数学者としては、ハンブルク大学理論物理学研究所の位相解析学の研究員だった。作曲家としては声明(しょうみょう)や和讚(わさん)に早くからとりくんでいた。東西本願寺・高田派・光明寺派などが真宗連合を結成したときにはオラトリオ『親鸞』を作曲し、さらに阿含経(あごんきょう)にもとづいたシンフォニー『サムガ』などもつくっていた仏教研究者でもあった。レコード9枚におよぶ『妙法蓮華経』という超大作もある。けれども、あまり理解されないままに1990年のクリスマスに亡くなった。

津島さんも今日にいたるまで、ほとんど理解されてはいない。本格的な著書もない。そのうえあろうことか、津島さん自身がいつのまにか行方不明になった。行方をくらますなど、まるで中世の禅僧や歌僧のようだけれど、そういうことをしかねない信条の持ち主でもあった。そういう人って、いるものだ。十数年後、娘さんがお母さんと訪ねてきて、ぜひ松岡さんのもとで働かせたいと申し出られた。お母さんは「だってこの子にとっては松岡さんが津島の代わりなんですから」と言う。デザインが好きな娘さんだったので、しばらく手伝ってもらった。

法華経このたび弘めむと 仏に申せど聴(ゆる)されず

地より出てたる菩薩達 その数 六萬恒沙(ろくまんごうしゃ)なり

津島さんの「法華経に速度を与えよう」で始まったぼくの風変わりな法華経青春縁起は、その後はちょっとばかり落ち着いて、そのかわり日蓮の影響も手伝って、だんだん質的に変化して、いつしか自分でも手に負えないほど巨きくなった。

理由ははっきりしている。大乗仏教における「菩薩」や「菩薩行」とはいったい何かということが気になってきたからだ。

このことに関してはいまならいろいろのことが言えそうなのだが、それを今夜はとりあえず端的にいえば、法華経が演出した「地湧(じゆ)の菩薩」の満を持した覚悟の意味と、「常不軽(じょうふきょう)菩薩」の不思議なキャラクタラリゼーションの意図を追いかけたいということ、このことに尽きている。

地湧の菩薩は法華経の15「従地湧出品」(じゅう・じゆしゅつほん)に登場する。その名の通り、大地を割って出現した六万恒河沙の菩薩たちをいう。ブッダが涅槃に入ったのち、その教えが伝わりにくくなり、その信仰の本来の意図の布教が躊めらわれていたとき、ついに地面から出現したのが地湧の菩薩たちだった。たいそう劇的なことには、この地湧の菩薩が出現してくる瞬間、法華経全巻がここで大きく転回していくのである。

この構成演出はすばらしい。それとともに、ここに菩薩の意味がついに明示されていた。かれらは「知っての通りの待機者」だったのだ。

お恥ずかしいことに、ぼくは長らく仏教における菩薩とは何者なのか、何を担っている者なのかということがわからなかった。なぜ悟りきった如来にならないで、あえて菩薩にとどまっているのか。そこにどうして「利他行」(りたぎょう)というものが発生するのか。そこがいまひとつ得心できていなかった。こんな宗教はほかには見当たらない。菩薩はエヴァンゲリオンではない。他者にひっこむものなのだ。凹部をもったものなのだ。

そういう謎が蟠っていたのだが、それを払拭したのが法華経の「地湧の菩薩」だったのである。いや、法華経における「地湧の菩薩」の巧みな登場の“させかた”だったのだ。つまりはこれは、法華経におけるブッダが示した鍵に対する凹んだ鍵穴だったのである。

地涌の菩薩の一団の出現

(「法華経曼荼羅」第十四軸部分)

実際には菩薩(ボーディ・サットヴァ)とは、ブッダが覚醒する以前の悟りを求めつつある時期のキャラクタリゼーションをいう。しかし法華経においては、その格別特定のブッダの鍵がカウンター・リバースして、いつのまにか菩薩一般という鍵穴になったのだ。

というふうには感じているのだが、まだこのことに関してはぼくの思索が現在進行形している途次なのである。

不軽大士(ふきょうだいし)ぞ あはれなる

我深敬汝(がじんきょうにょ)と唱へつつ

打ち罵り悪しき人も皆 救ひて羅漢と成しければ

一方の常不軽(じょうふきょう)菩薩のほうは、法華経20の「常不軽菩薩品」に登場する。鳩摩羅什の漢訳では「常に軽んじない菩薩」(不軽)という漢名をもっているのだが、サンスクリット原典では一見、「常に軽蔑されている菩薩」とも読めるようになっている。

植木さんはそこを、こう訳した。「常に軽んじないと主張して、常に軽んじていると思われ、その結果、常に軽んじられることになるが、最終的には常に軽んじられないものとなる菩薩」というふうに。うーん、なるほど、なるほど、これならよくわかる。ネーミングの意図を汲み上げた訳になっている。そうであるのなら、この菩薩は鍵と鍵穴の関係をさらに出て、菩薩と世界の、菩薩と人々との“抜き型”そのものになったのだ。フォン・ユクスキュル(735夜)ふうにいえば、その“抜き型”のトーンそのものになったのだ。

常不軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)がこのような、比類なくアンビバレントな名前をもっていること自体も意味深長なのだが、そのうえでこの菩薩は何をするかというと、乞食のような恰好のまま、誰だって成仏できますと言い歩く。そこがまたもっと不思議なのである。だいたい、そんな安直なことを急に言われても、誰も納得するはずがない。かえってみんなに罵られ、石を投げられ、打たれたりする。それなのに常不軽菩薩はあいかわらず誰に対してもひたすら礼拝をする。あるいはひたすら菩薩の気持ちを述べる。それしかしない。そればかりする。

石を投げる人々に礼拝する常不軽菩薩

この常不軽菩薩のキャラクターが法華経全巻において燻し銀のごとく光るのだ。これは「愚」なのである。「忍」なのである。いわば常不軽菩薩は「誰も知らない菩薩者」として法華経に登場してきたのだった。それゆえ、ひっくりかえしていえば、この菩薩こそ“何の説明もないすべての可能性”だったのだ。

もしもドストエフスキー(950夜)やトーマス・マン(316夜)が常不軽菩薩のことを知っていれば、すぐに大作の中核として書きこんだはずである。そのくらい、断然に光る(なぜ日本文学はこの問題をかかえないのだろうか)。

というわけで、ぼくはいま「地湧(じゆ)の菩薩」と「常不軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)」のあいだを行ったり来たりしているのだが、それはそれ、今夜はそろそろ法華経という構造がもっている本質的な編集構成の妙義について、以下、ちょっとだけのピクニックをしてみたい。

釈迦の誓ひぞ頼もしき 我等が滅後に法華経を

常に持(たも)たむ人は皆 仏(ほとけ)に成ること難(かた)からず

世界宗教としての仏教(ブッディズム)にはいくつもの特色があるが、そのひとつにキリスト教やイスラムなどの宗教では、教典はバイブル一冊やコーラン一冊に集約されているのに、仏教が多くの経典をもっていることがあげられる。俗に「八万四千の法門」という数だ。べらぼうだ。

ところが法華経は、そういう多種多様な経典を生み出した仏典のなかで、「万善同帰教」というふうにみなされてきた。「諸経の王」ともいわれてきた。すべてのブッディズムの教えはことごとく法華経に入っているという見方なのである。そう、法華経は思われてきた。

そもそも仏教は、ブッダ亡きあとに長い時間と多くの信仰者と人士をもって複合的に組み立てられた宗教システムである。当然、経典もさまざまな編集プロセスをもって成立していった。それゆえ、のちには「万善同帰教」とみなされた法華経もその出自からすると、もとより一筋縄ではありえない。

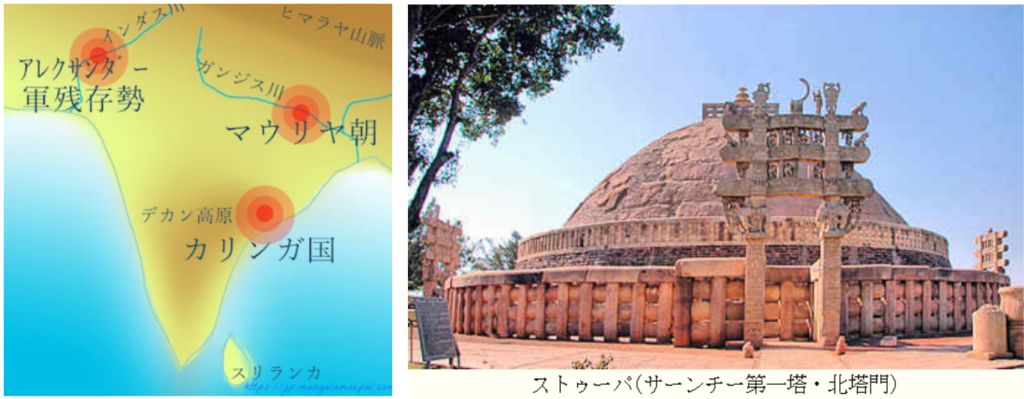

仏典結集(けつじゅう)の試みは、おそらくブッダ没後の直後からオラリティをもっておこなわれていた。きっと200年間ほどは口伝のままだったろう。だいたいブッダが喋っていたのはマガタ語というものなのだが、それがどんなものであるかは、さっぱりわかっていないのだ。それがしだいにリテラシーをともなって、紀元前250年前後のアショーカ王のころの第三結集に及んだ。ここで初めてサンスクリット語とブラフミー文字(アショーカ王碑文文字)が使われた。ほかにカローシュティー文字も使われた。

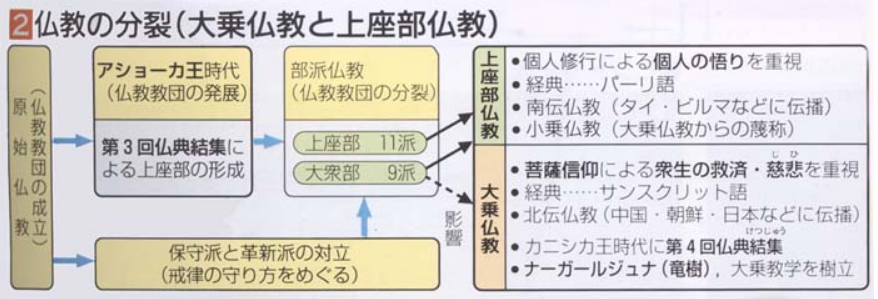

このことは決定的である。記録にのこるリテラルな文書性が交わされたことは、ついついリテラシーの対立を生み、それが思索の対立にもなったのだ。アショーカ王の時代、すでに仏教教団の内部や信仰者たちのあいだには議論や論争や対立がたえず、仏教活動は激しく分派していったのだ。ブッダの教えを守るのか教団の規律を重視するのかという、よくあるコンプライアンス問題による対立がきっかけで、大きくは伝統順守派の上座(じょうざ)部と時代適応派の大衆(だいしゅ)部に分かれた(=根本分裂)。

その対立部派が紀元前1世紀ころは20くらいの部派になって定着して(=枝末分裂)、いくつものアビダルマ(論書)が編集された。これを「部派仏教」(のちに小乗仏教と蔑称される)というのだが、それぞれのリテラル・ロジックはそれなりに強烈だった。ぼくもずいぶん惹かれた時期がある。

ただ、そうした部派仏教はもっぱら自己解脱をめざしていて、そのようになるために自己修行をし、自己思索を深めていくことを主眼としていたので、やがてそのような態度を批判する連中が出てきた。いや、乗りこえようとする動きが出てきた。

これが大乗のムーブメントである。そのムーブメントがもたらした大乗仏教のあらましは、大筋についての流れを1249夜の『大乗とは何か』にもふれておいたので省略するが、ここに般若経から法華経をへて浄土三部経におよぶ大乗経典の執筆編集がとりくまれたわけである。

<参考情報>

■文化交流政策

■普遍的な理法を政治の上に実現しようとめざす帝王

・自国の門戸をふさぐことを好まない。

⇒これらの帝王はみな、外国の先進国の文化を取り入れて、自国の文化を高めている。

⇒アジアのこれらの国々で、文字がつくり出されたのは、だいたいこれらの帝王によってである。

⇒仏典が大規模に移入されたのも、この時代のことである。非常にに似ている。

◆アショーカ王は

⇒使節を遠くエジプト、シリア、マケドニア、キレーネー、エペイロスに派遣し、自己の理想を伝えようとしたし、

⇒またかれの王朝がこれらの国々から使節を受け入れたことは碑文や文献にしるされている。

⇒使節派遣には政治的意義の強いものであったかもしれないが、かれの詔勅の文面からみると、

⇒アショーカ王の宗教的・倫理的理想を伝えるものであった。

⇒それに対応するもののごとく、仏教教団も諸地方に伝道者を派遣したと伝えられている。

⇒スリランカ、ミャンマー、ヒマーラヤ山麓などに仏教が広まったのも、かれの時代のことであるという。

⇒ともかく詔勅と史書との伝えるところによると、アショーカ王の文化交流事業は、東洋と西洋とにわたって世界的規模において行われたのであった。

⇒それはまた仏教の世界的伝播のための通路を開くものであった。

⇒普遍的宗教の世界的伝道ということは、人類の歴史においてアショーカ王の時代にはじめて起こったことなのである。

注)原始仏教の時期:釈尊(ゴータマ・ブッダ)が生きていた時代から、釈尊の入滅後100年までの期間を指す。具体的には、紀元前6世紀頃から紀元前4世紀頃までの時代。

この時期は、釈尊の教えが直接伝えられ、後に部派仏教へと分裂する前の仏教の初期段階を示す。

注)原始仏教の禁止事項(無仏像):原始仏教では偶像崇拝が禁止されていたため、釈尊の姿を直接表現することは避けられていました。その代わりに、釈迦の足跡(仏足石)や菩提樹、法輪などの象徴的なシンボルが用いられていた。

これらのシンボルは、釈尊の教えや存在を象徴的に表現する手段として重要な役割を果たしていた。特に仏足石は、釈迦が歩んだ道を示すものとして信仰の対象となっていた。

仏足石は、お釈迦様(釈尊)の足跡を彫った石。現在、寺院では仏像を祀ることは当り前ですが、お釈迦様の滅後から紀元前100年頃まではお釈迦様の仏像が作られることはありまぜんでした。理由は諸説ありますが、悟りを開き人智を超えた存在であるお釈迦様を、人間が表現することは不可能と考えられていました。人びとは仏像のかわりに、菩提樹や法輪、などお釈迦様にまつわる持ち布を描いてお釈迦様を表現しました。特によく描かれたのがお釈迦様の足跡を描いた仏足跡です。人々はそこにお釈迦様が立っておられるとイメージしながら、手を合わせたです。薬師寺の仏足石は、側面の銘文より天平勝宝(753)に作られたことがわかります。古代の仏足跡は例が少なく、薬師寺不足石は現存する最古の仏足跡です。

出典:https://yakushiji.or.jp/guide/garan_daikodo.html 薬師寺の仏足石

【参考情報:薬師寺(法相宗)の仏足石は長安の普光寺のものを写している】

唐の長安にあった善光寺は法相宗に属していた。法相宗は玄奘三蔵がインドから持ち帰った唯識説を基にした宗派で、彼の弟子にあたる慈恩大師基(窺基)が開いた。

注)マウリヤ朝のアショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)

出典:右図)https://www.eonet.ne.jp/~kotonara/v-buttou-1.htm

注)サーンチー(Sanchi、梵: साञ्ची Sāñcī):大仏塔や寺院跡、アショーカ王の石柱跡などの仏教建築群や、精緻な仏教彫刻で知られる仏教遺跡である。この遺跡からは、紀元前3世紀から紀元後12世紀にかけての仏教建築や仏教美術の興亡を知ることができる。

http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

■商業資本家との相互関係(win・win)を築いたアショーカ王

◆象徴としての『古代ローマの通貨』がアショーカ王の時代の仏教遺跡から出土

・アウレウス(金貨)、デナリウス(銀貨)、セステルティウス(青銅貨)、ドゥボンディウス(青銅貨)、アス(銅貨)等。

・サーンチーのストゥーパ遺跡から出土。サーンチーはインドの中部のマディヤブラデーシュ州に位置し、アショーカ王が建てた仏教遺跡の一つ。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%BC

・商業資本家たちが果たした重要な役割

⇒特に海外との交易が活発に行われた。

⇒アショーカ王の時代、インドはすでに広範な交易ネットワークを持っており、これはアラビア半島、東アフリカ、東南アジア、さらに地中海地域までが含まれていた。

⇒商業資本家たちは、これらの地域との交易を通じて、香辛料、宝石、織物、象牙などの高価な商品を輸出し、同時に金、銀、ワイン、オリーブ油などを輸入していた。

・交易を奨励したアショーカ王の時代の主な政策と交易モデルの原型構築

⇒治世下でインドの経済は大いに繁栄した。

⇒政策は交易路んお安全を確保し、商人たちが安心して活動できる環境を整えることに重点を置いた。

⇒また、アショーカ王の仏教への改宗とその教えの広まりも、交易ネットワークを通じて他の地域に影響を与えた。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~②普遍的国家への建設と十七条憲法~中村元著より転記