出典:第18回 高野山大学フジキン 小川修平記念講座講演会

<参考情報>

■原始仏教経典一般ならび小乗の十二因縁の説

⇒『中論』においては二種の縁起説が説明されている。

⇒すなわち第一章から第二五章までに出てくる縁起は

⇒全く論理的な「相依性のみの意味なる縁起」であり、

⇒第二六章において初めて小乗のいわゆる「十二因縁」を説明している。

・この第二六章の説明は全く十二支を

⇒時間的生起の前後関係を示すものとみなしている。

⇒今その時間的生起関係を示す語に傍点を附してみる。

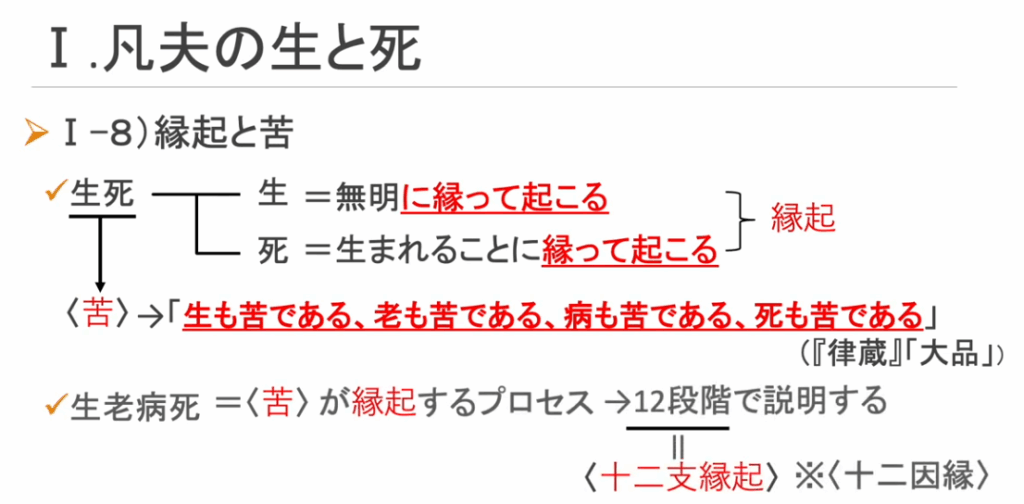

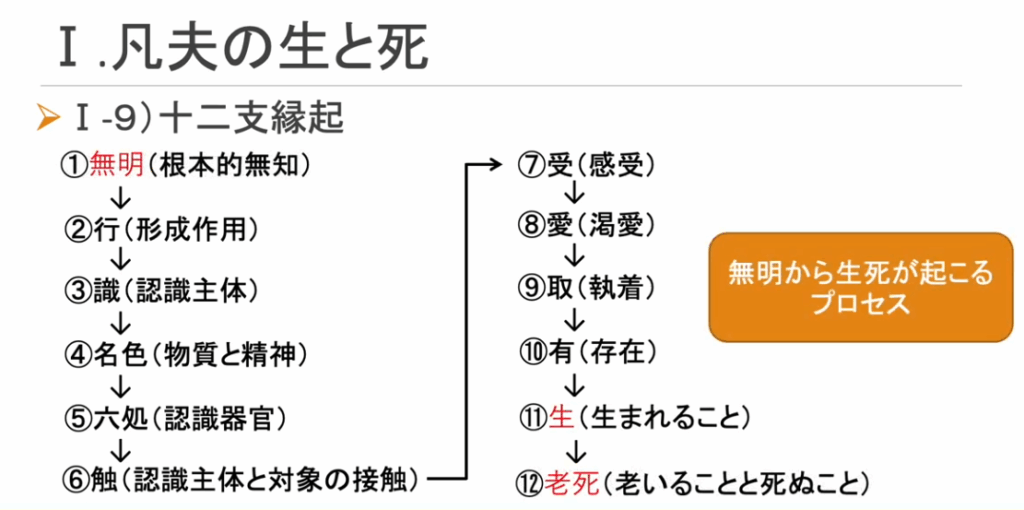

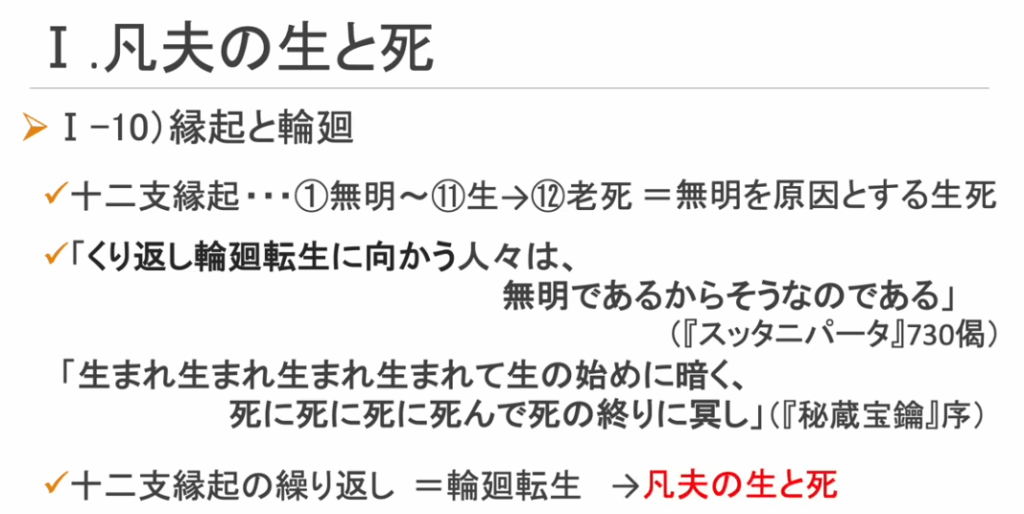

1)無明(むみょう / avidya) – 無知(真理に対する無理解)

⇒「無知(無明)に覆われたものは再生に導く三種の行為(業)をみずから為し、その業によって迷いの領域(趣)に行く」

2) 行(ぎょう / samskara) -潜在的形成力( 意志、行動の形成力)

⇒「潜在的形成力(行)を縁とする識別作用(識)は趣に入る。そうして識が趣に入ったとき、心身(名色)が発生する(第二詩)。

3) 識(しき / vijnana) – 識別作用(意識)

4)名色(みょうしき / namarupa) – 身心(心と物質:精神と肉体)

5)六処(ろくしょ / ṣaḍāyatana) – 心作用の成立する六つの場(六つの感覚機能:眼、耳、鼻、舌、身、意)

⇒名色が発生したとき、心作用の成立する六つの場(六入)が生ずる。

6) 触(そく / sparśa) – 感覚器官と対象との接触

⇒六入が生じてのち、感官と対象との接触(触)が生ずる」(第三詩)。

「眼といろ・かたちあるもの(色)と対象への注意(作意:さい)とに縁って、すなわち名色を縁としてこのような識が生ずる」(第四詩)

7) 受(じゅ / vedana) – 感受作用(感覚)

⇒「色と識と眼との三者の和合なるものが、すなわち触である。またその触から感受作用(受)が生ずる」(第五詩)

8)愛(あい / tṛṣṇā) – 盲目的衝動(渇愛、欲望)

⇒「受に縁って盲目的衝動(愛)がある。何となれば受の対象を愛欲するが故に。愛欲するとき四種の執着(取)を取る」(第六詩)

9)取(しゅ / upādāna) – 執着(取り込む)

⇒「取があるとき取の主体に対して生存が生ずる。何となれば、もしも無取であるならば、ひとは解脱し、生存は存在しないからである」(第七詩)

10)有(う / bhava) -生存( 存在、存在状態)

⇒その生存はすなわち五つの構成要素(五陰:ごおん)である。生存から<生>が生ずる。老死、苦等、憂、悲、悩、失望ーこれらは<生>から生ずる。このようにして、このたん〔に妄想のみ〕なる苦しみのあつまり〔苦陰:くおん〕が生ずるのである」(第八詩・第九詩)

11)生(しょう / jāti) – 生まれること

12)老死(ろうし / jāramaraaṇa) – 無常なすがた(老化と死)

・このように全く時間的生起の関係に解釈され、

⇒チャンドラキールティの註釈においては一つの項から次の項が生ずることを説明するために、

⇒いつも「それよりも後に」という説明が付加されている。

⇒またナーガールジュナは他の書おいて十二因縁を三世両重の因果によって説明しているし、

⇒中観派は極めて後世に至るまで三世両重の因果による説明に言及している。

・しかしながらナーガールジュナが真に主張しようとした(第二五章まで)縁起が

⇒十二有支(うし)でないことは明らかである。第三章八詩に、

⇒「<見られるもの>と<見るはたらき>とが存在しないから、識(3:識別作用)などの四つは存在しない。

⇒故に収(9:執着)などは一体どうして存在するのであろうか」というが、

⇒各註釈についてみると「識などの四つ」とは識と触と受と愛とを指し、

⇒さらにピンガラの註釈には「見と可見との法が無き故に、

⇒識と触と受と愛という四法は皆な無し。愛等が無きを以ての故に、四取等の十二縁分もまた無し」

⇒と説明しているから、『中論』の主張する縁起が十二有支の意味ではなくて、相依性の意味であることは疑いない。

⇒さらに注目すべきことには『無畏論』においては第二六章は十二有支を観ずるの章とあり、またチャンドラキールティの註釈においては第二六章のなかに、「縁起」(またはそれに相当する語、例えば衆因縁生法)という語が一度も使用されていない。

⇒故に最も古いこの二つの註釈においては、ただ縁起とのみいう場合には常に相依性を意味していて、十二有支の意味を含んでいなかったといいうる。

出典:サブタイトル/NN1-3.『中道』と『縁起』(Ⅱ)~『中論』は諸行無常を『縁起』によって基礎づけている~(龍樹:中村元著より転記)

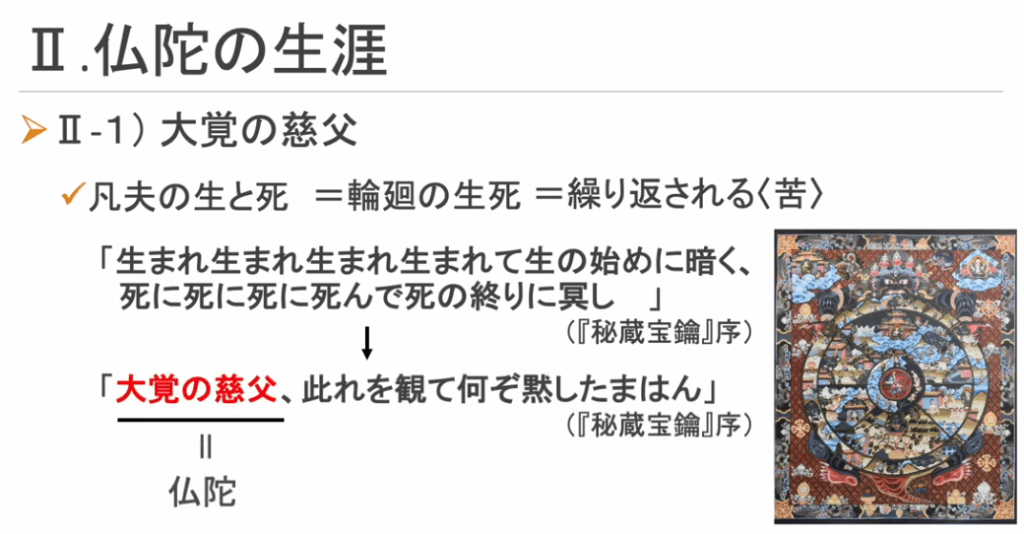

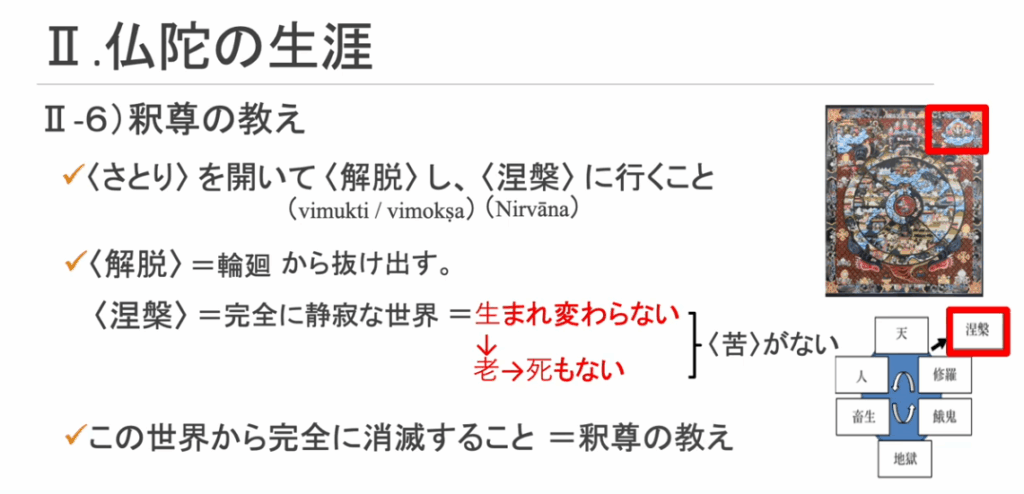

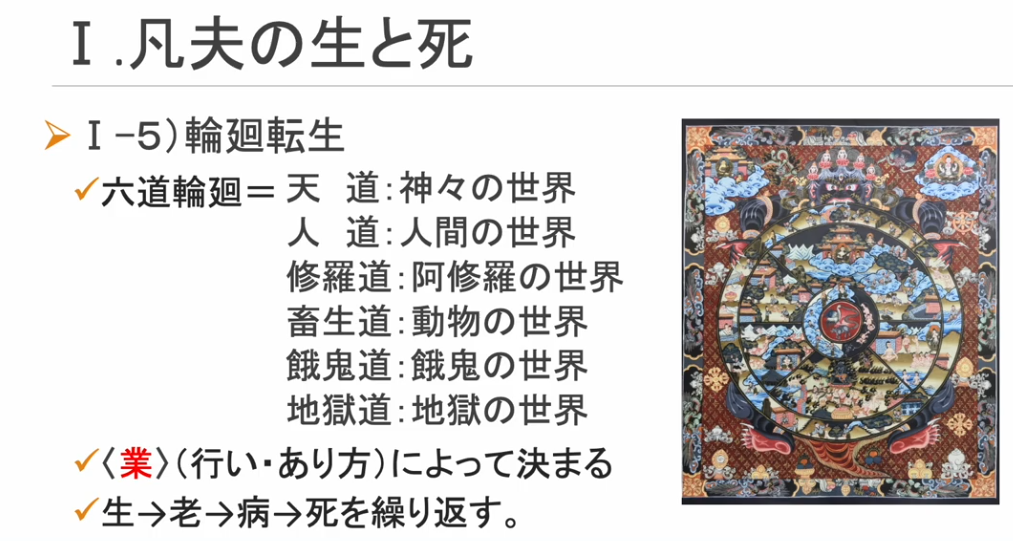

■解脱⇒涅槃

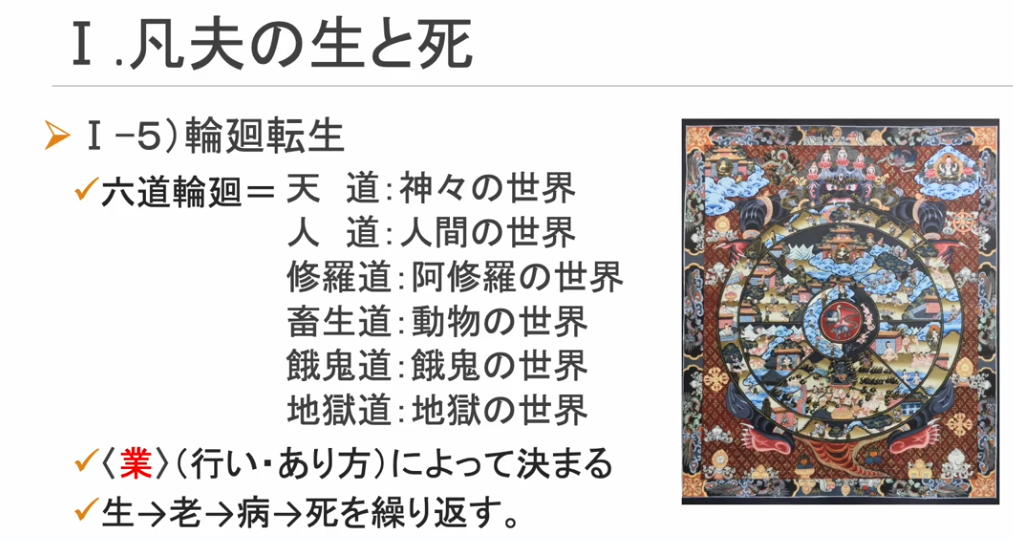

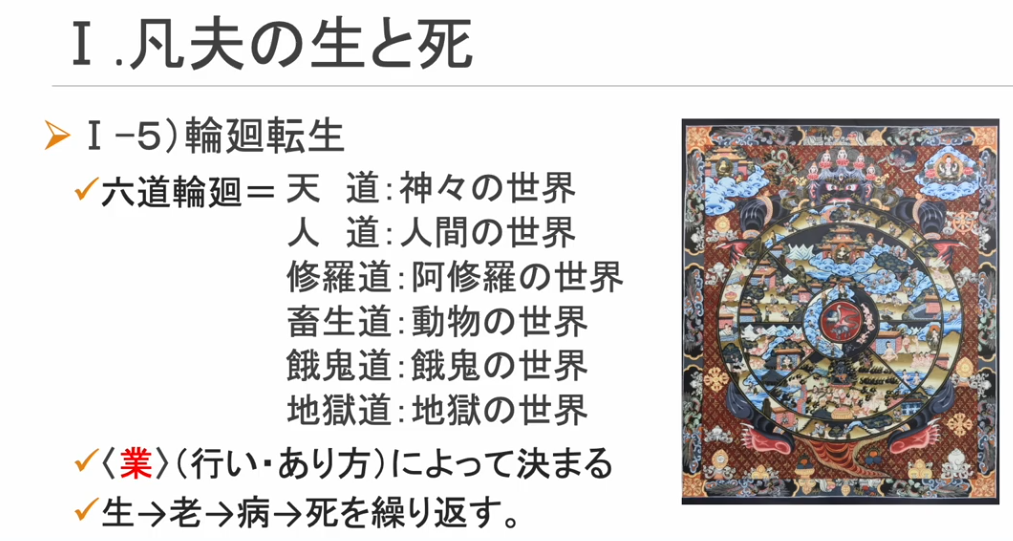

・六道輪廻のサイクルの外(涅槃)

⇒右図の赤字枠

<参考情報>

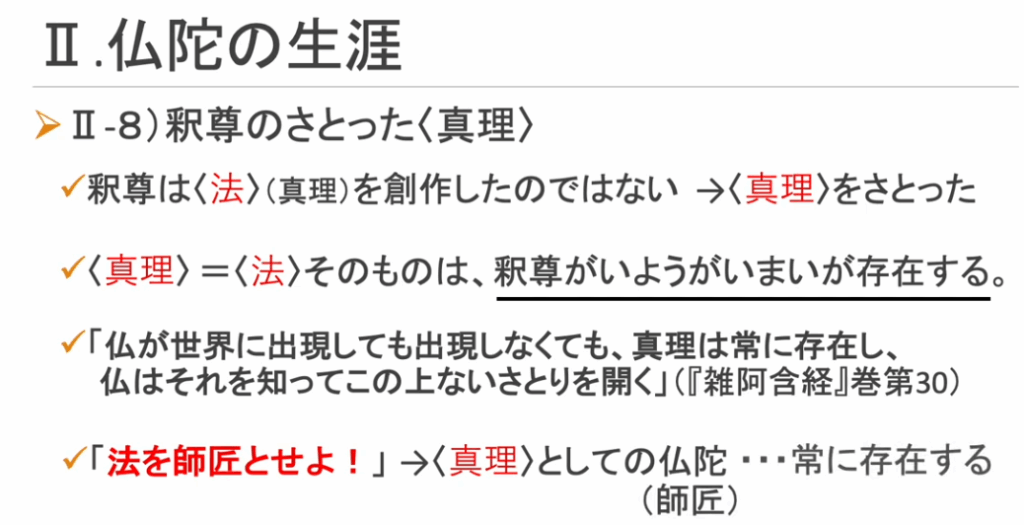

■法(ダルマ)=<教え>から

・後世は

⇒<教え>で説かれている内容(真理)に拡大解釈されるようになった

<参考情報>

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

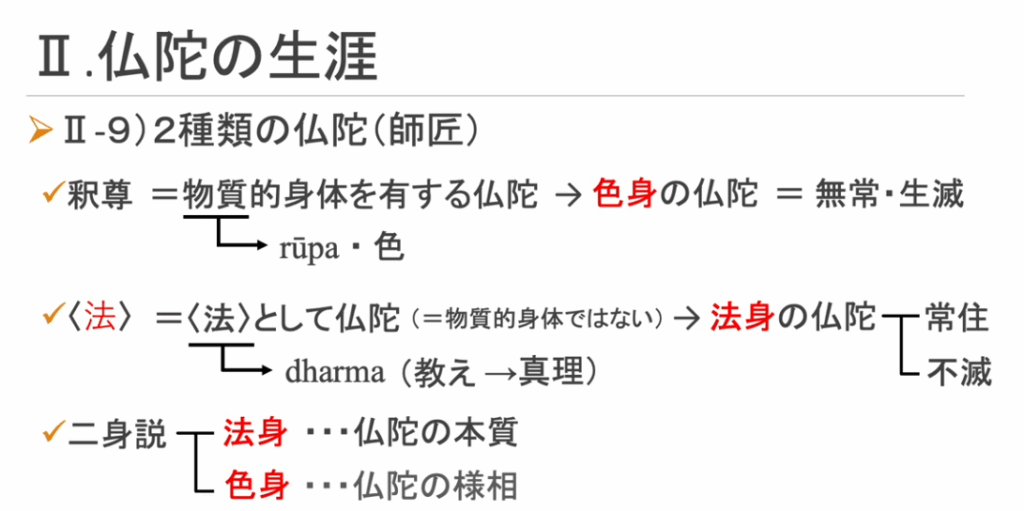

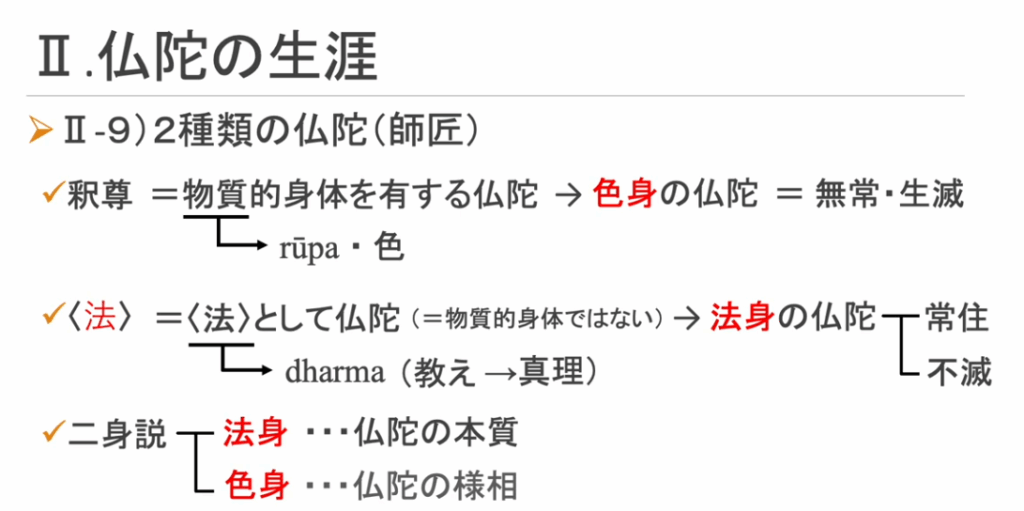

■大乗仏教の萌芽期の発想

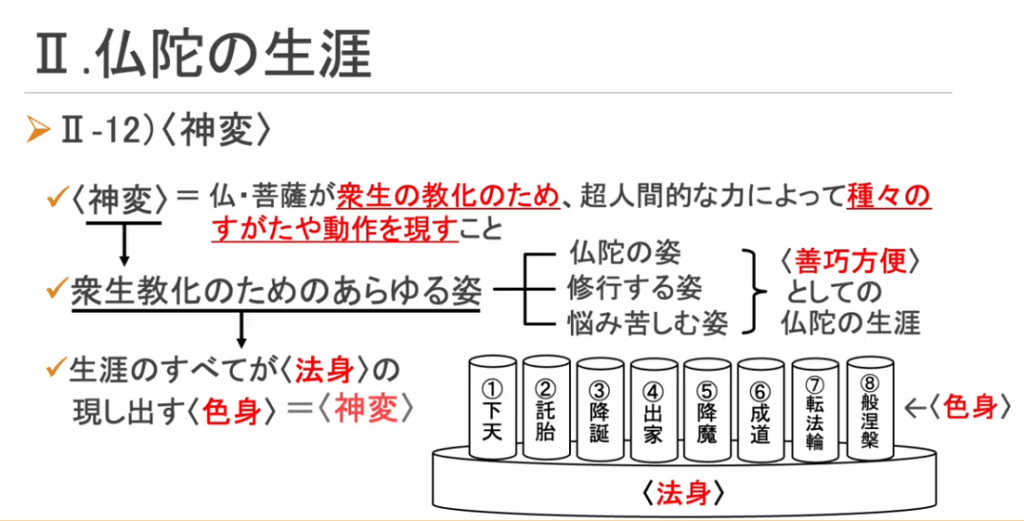

・二身説

⇒法身

⇒色身

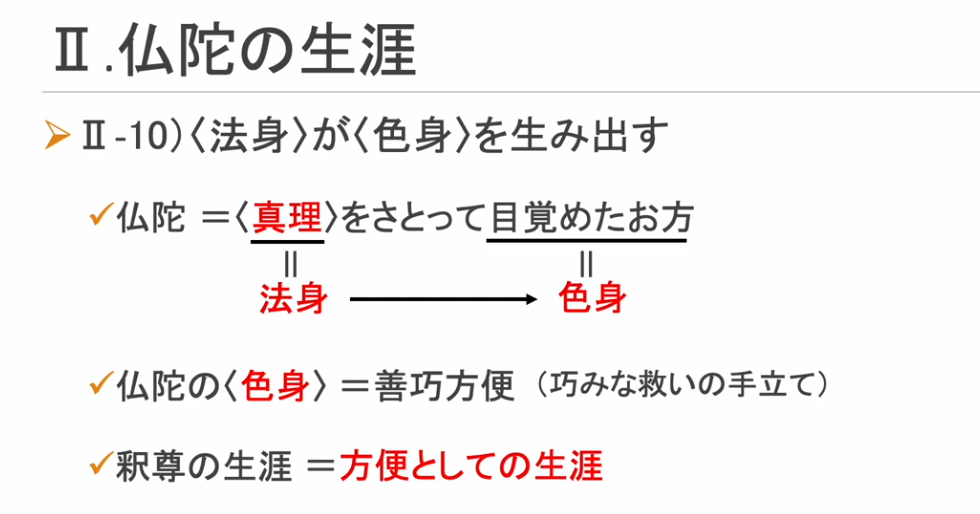

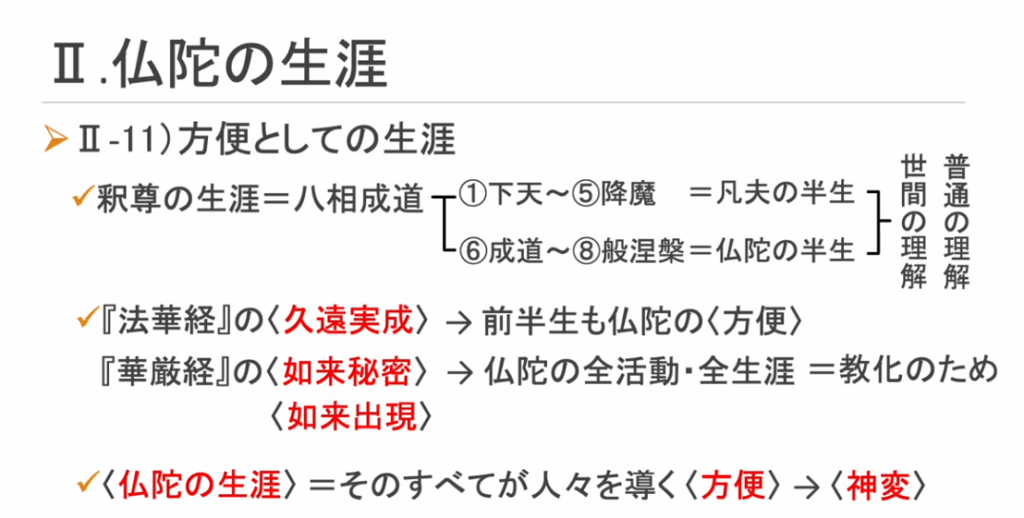

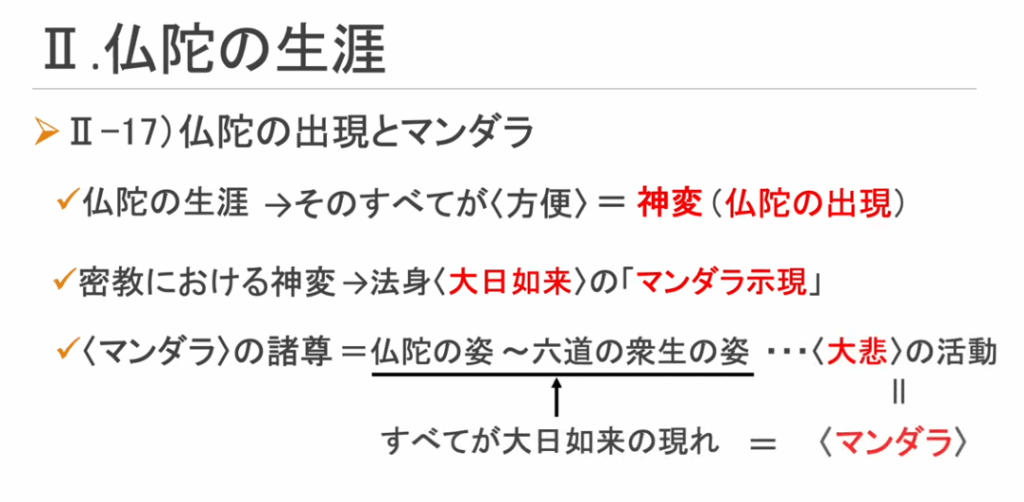

■後世の仏教徒の考え

・色身の仏陀

⇒方便(手立て)としての生涯

■大乗仏教の考え方(見方)

■神変(じんぺん)

・仏陀の生涯のすべてが

⇒<法身>の現し出す<色身>=<神変>

※密教を考える上で重要なコンセプト

⇒神変が基本になる

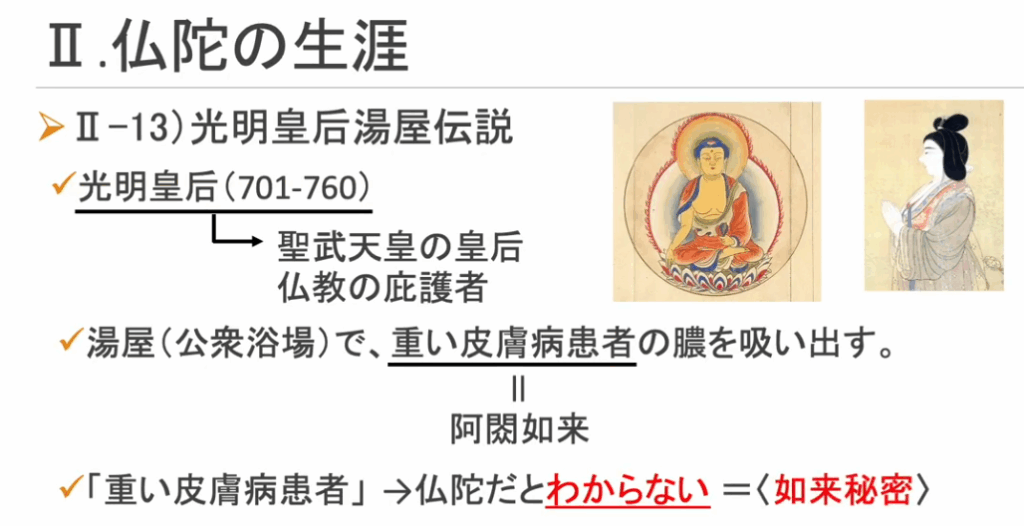

■神変(じんぺん)の象徴事例

・如来秘密

<参考情報>

<参考情報>

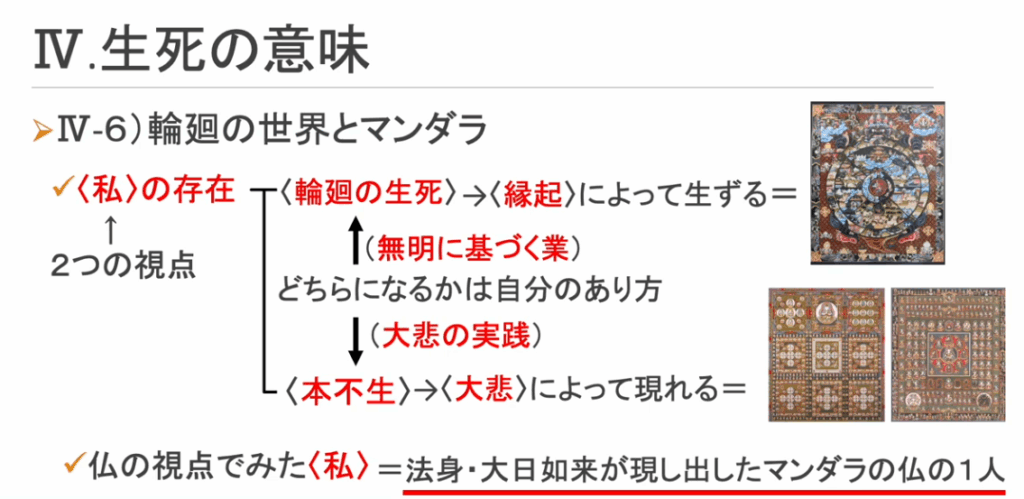

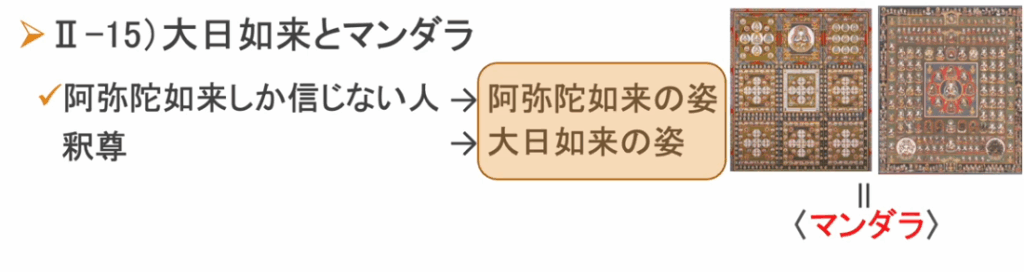

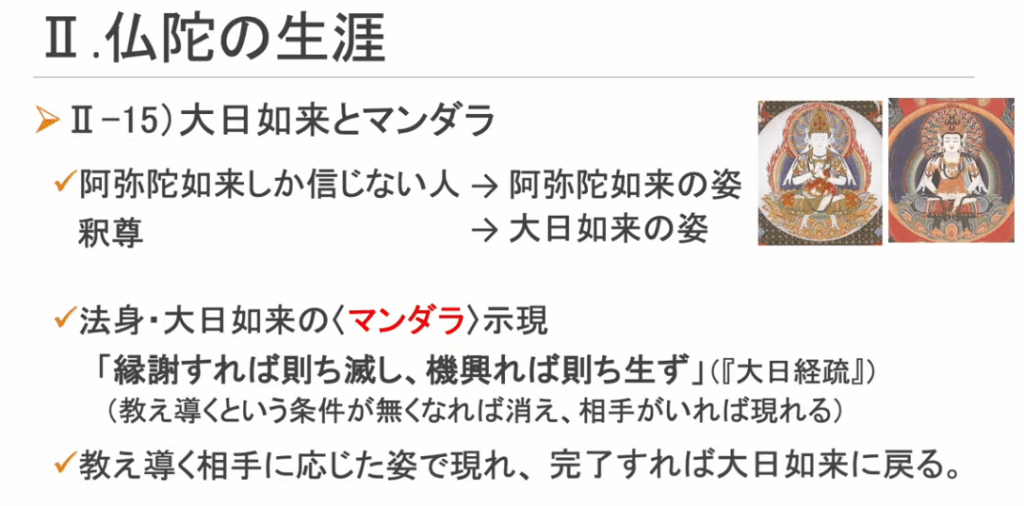

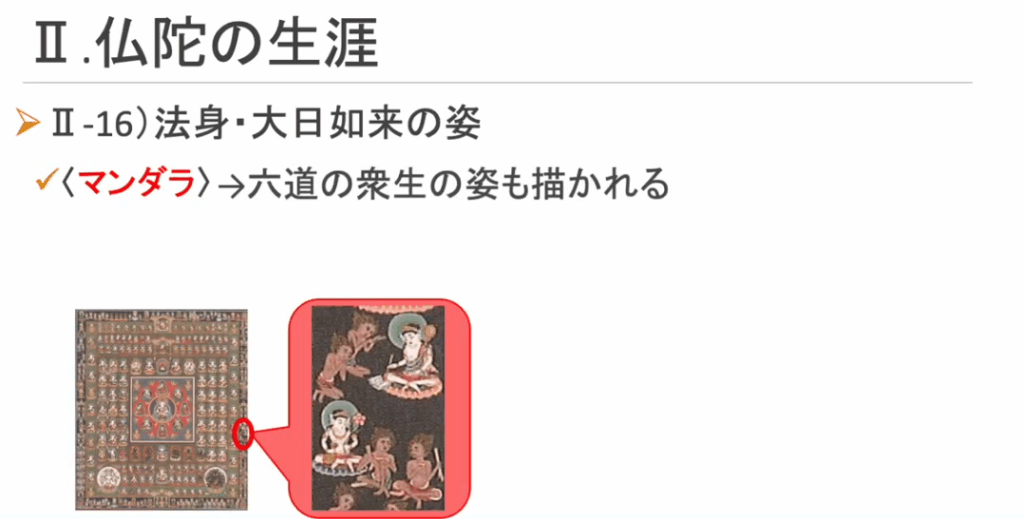

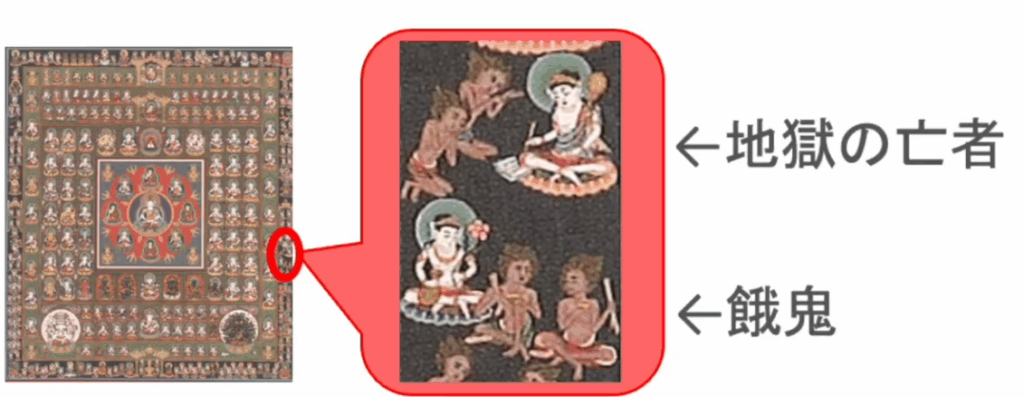

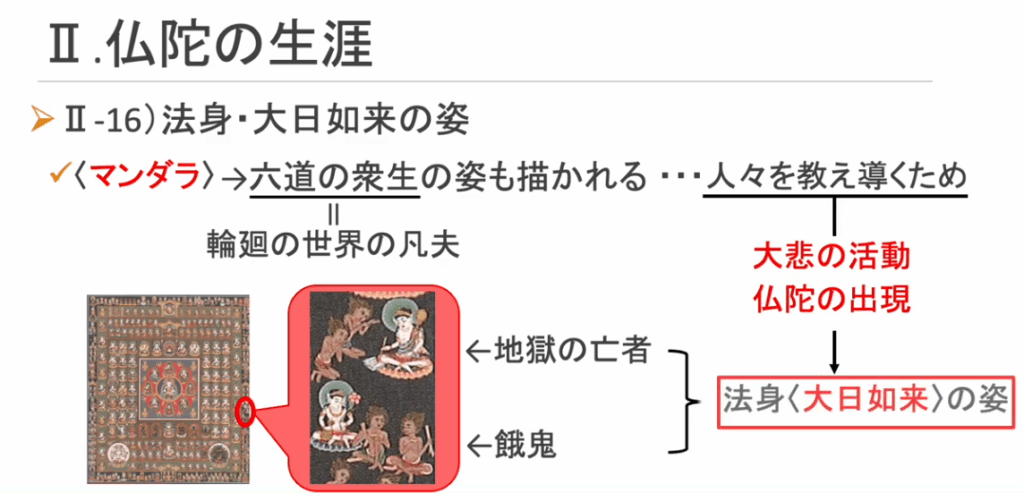

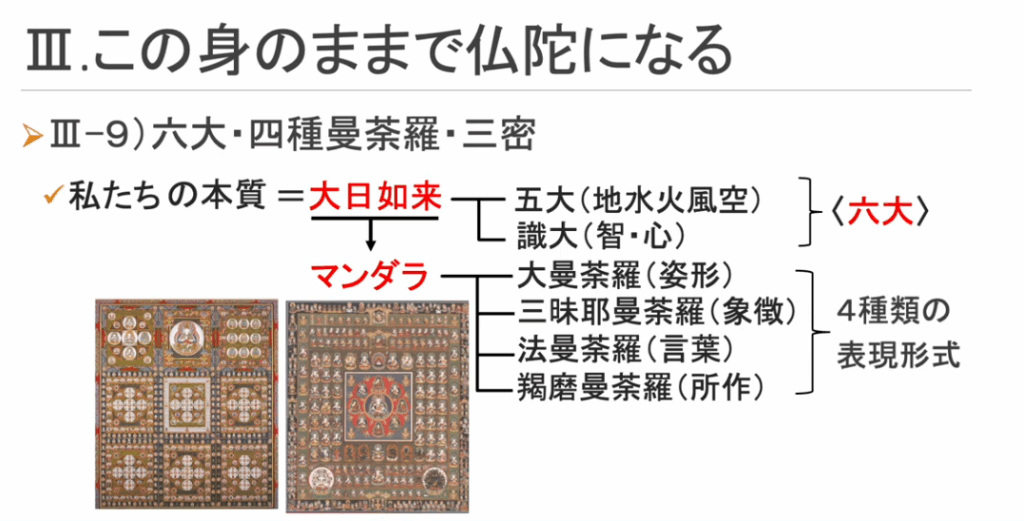

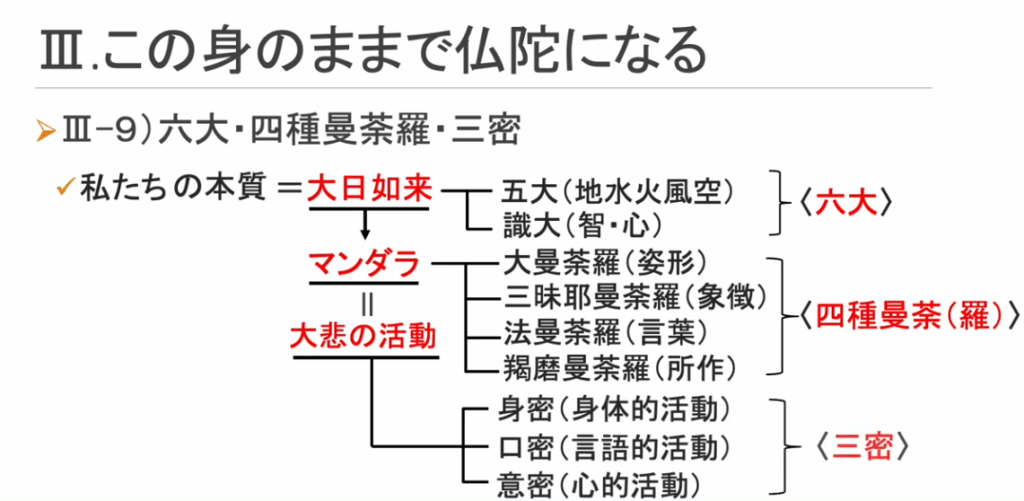

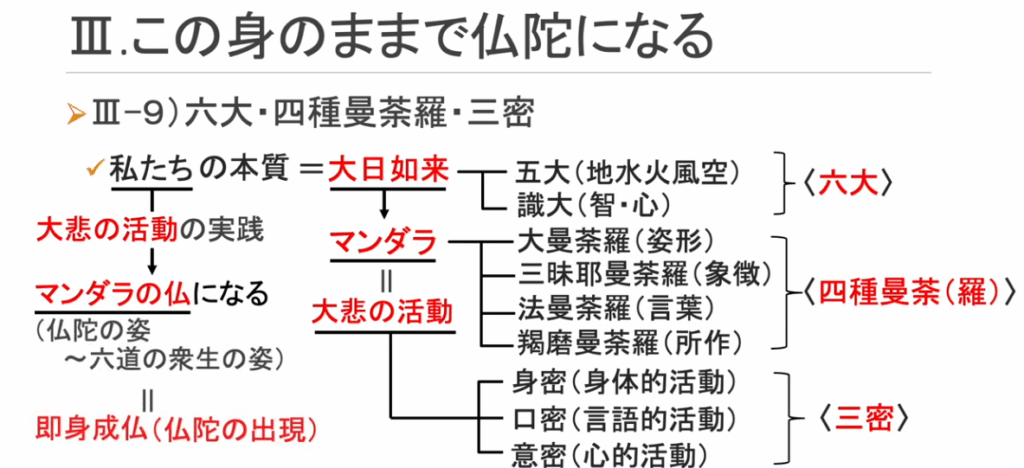

■弘法大師が考えるマンダラ

<参考情報>

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

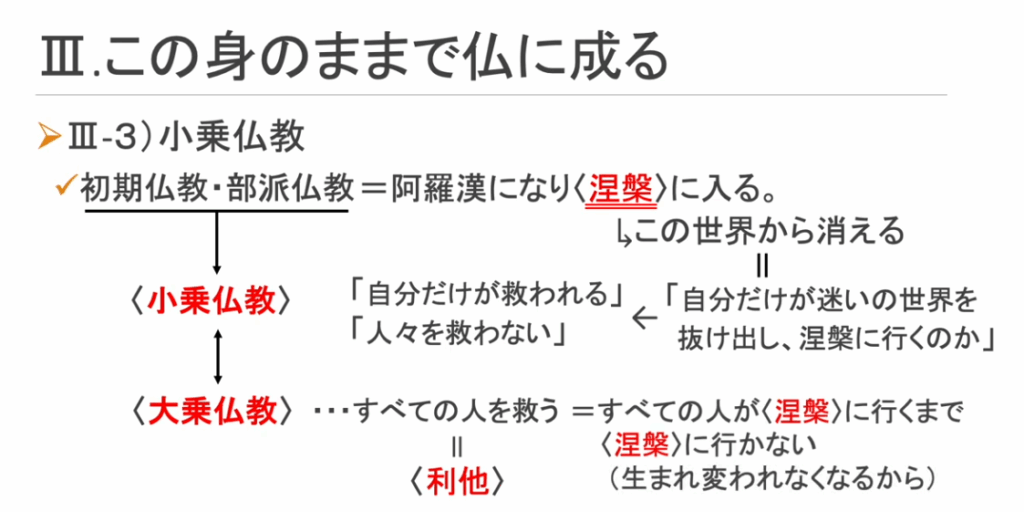

■大乗仏教の根本

・すべての人が涅槃に行くまで

⇒涅槃に行かない

⇒利他

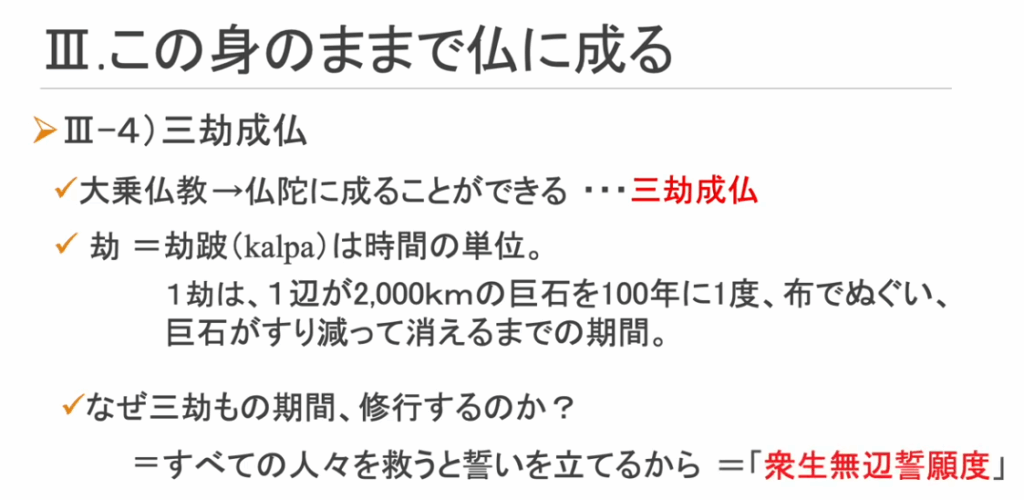

■大乗仏教の根本精神

・すべての人を救うとの誓いを立てた

⇒衆生無辺誓願度

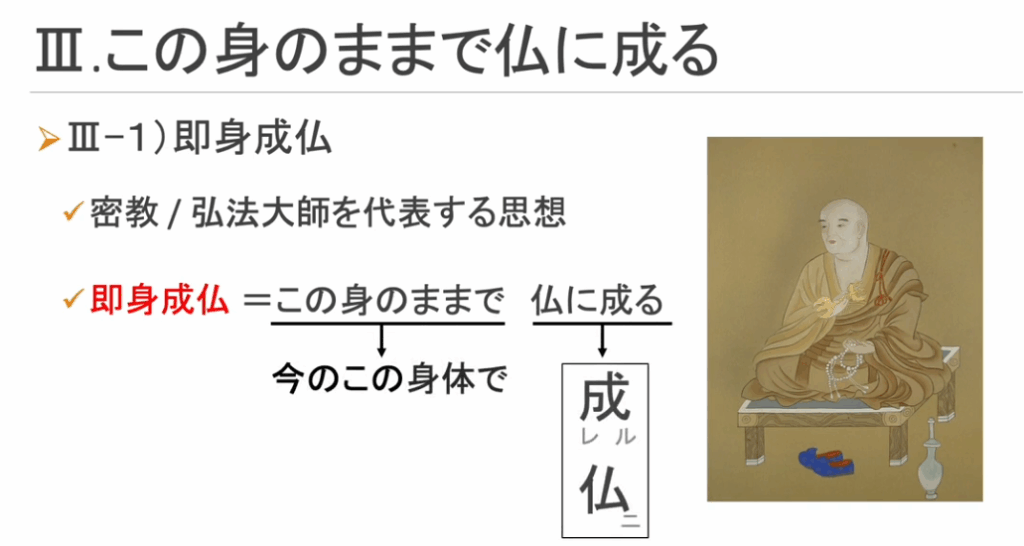

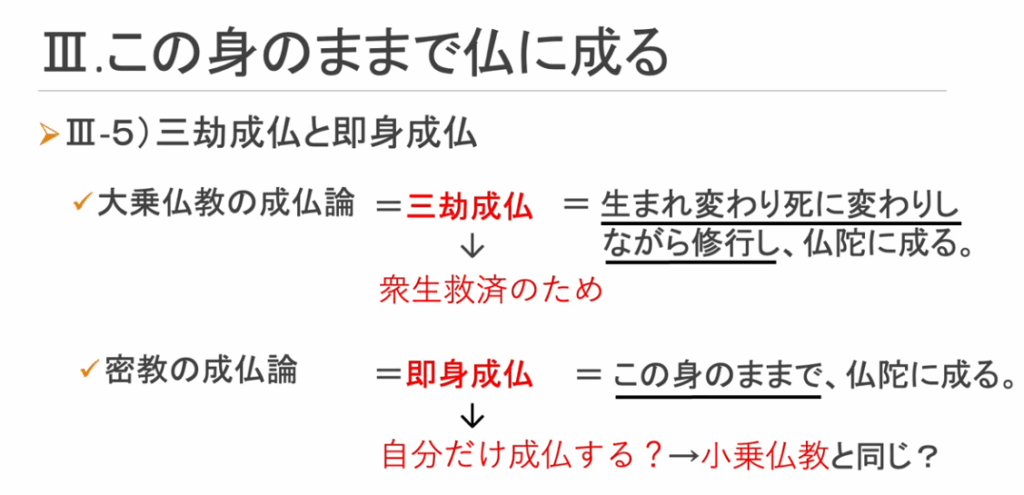

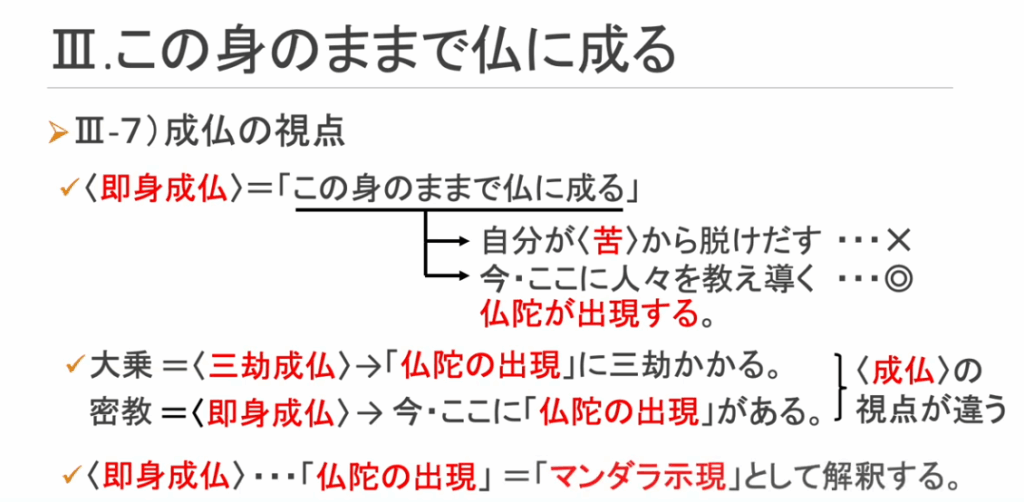

■何?密教は小乗仏教と同じ考えではないか?

・空海に疑問を呈した仏教徒(大乗)

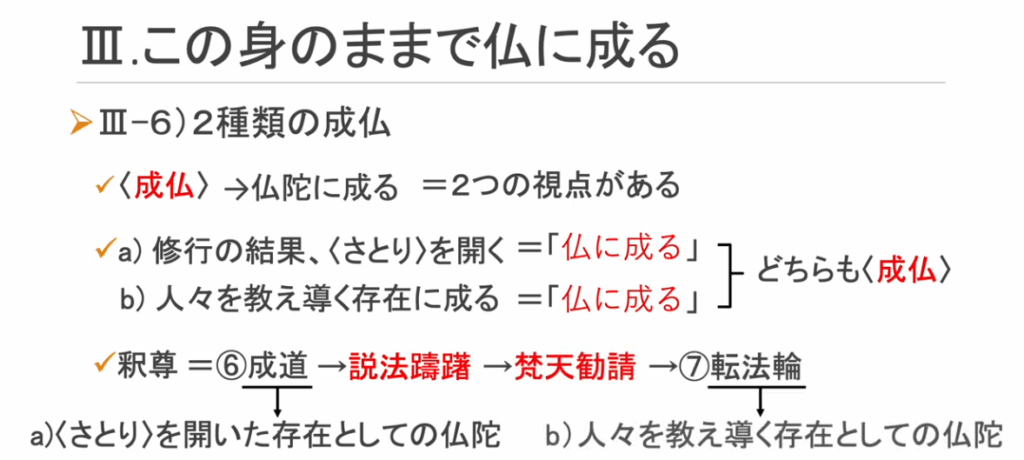

■空海の回答

・2種類の成仏がある

↓

↓

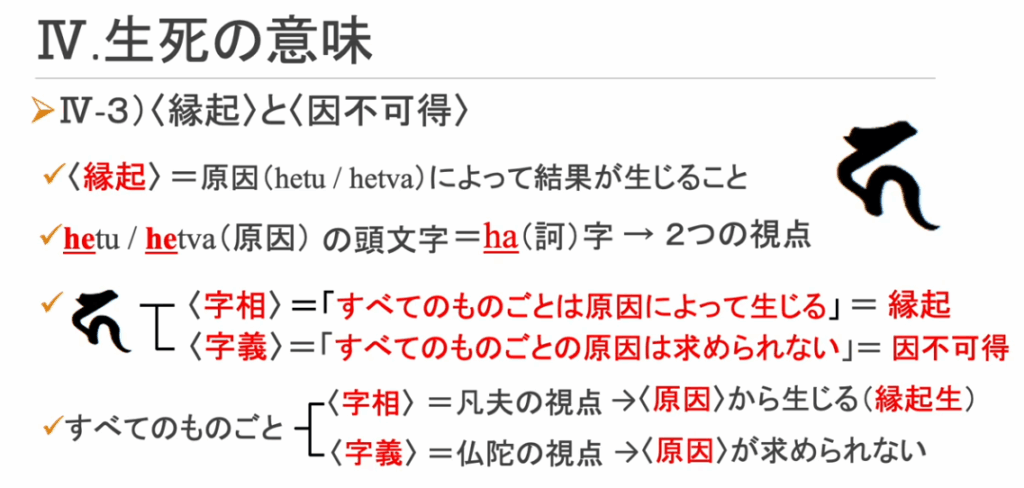

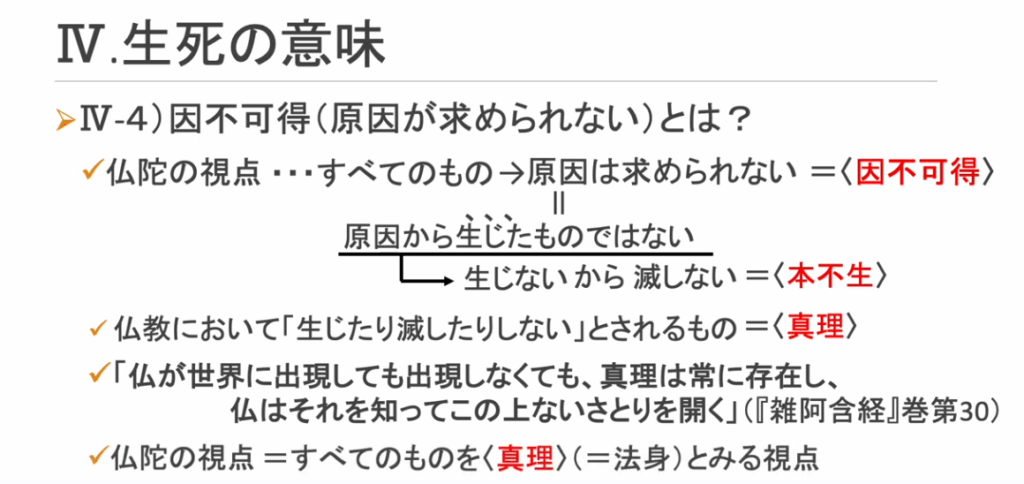

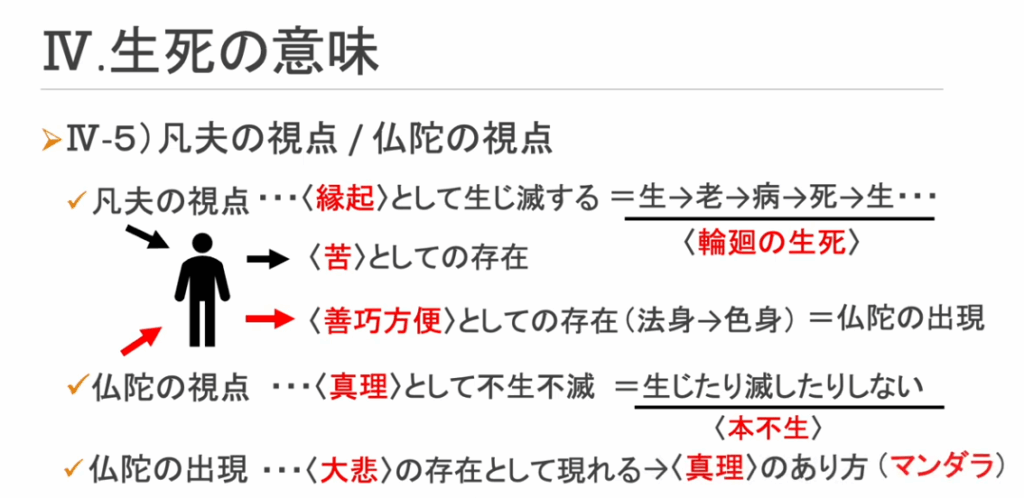

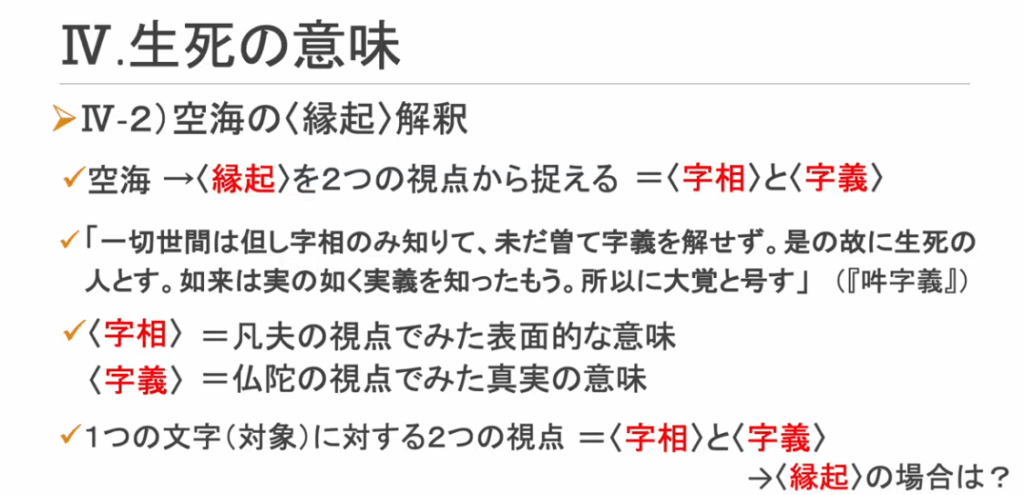

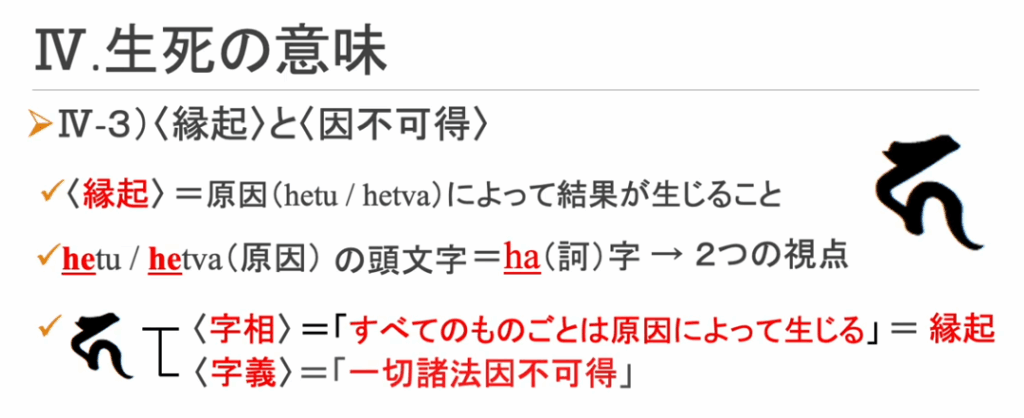

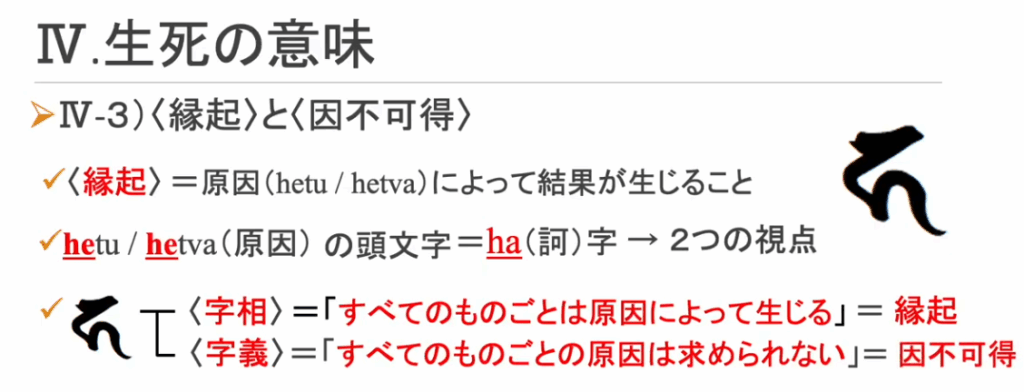

■2つの視点

・字相と字義

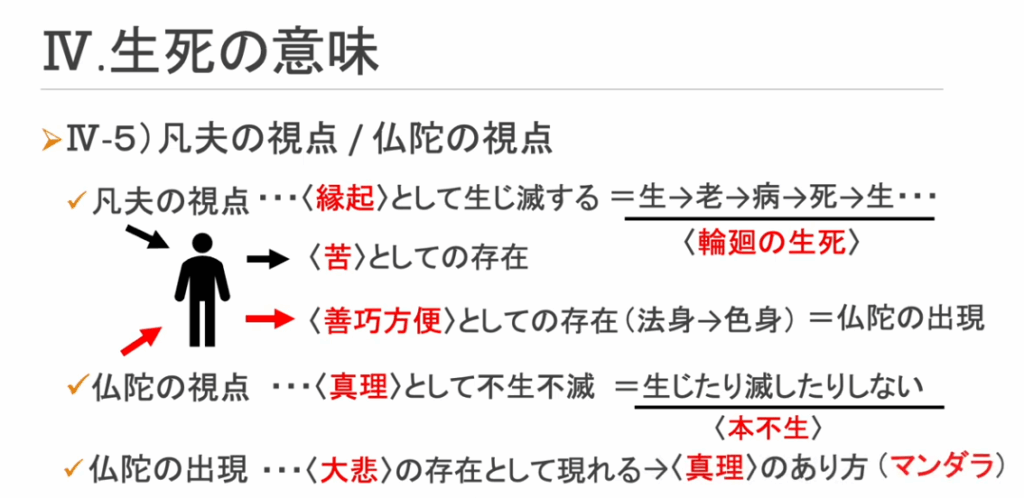

■凡夫の視点(字相)

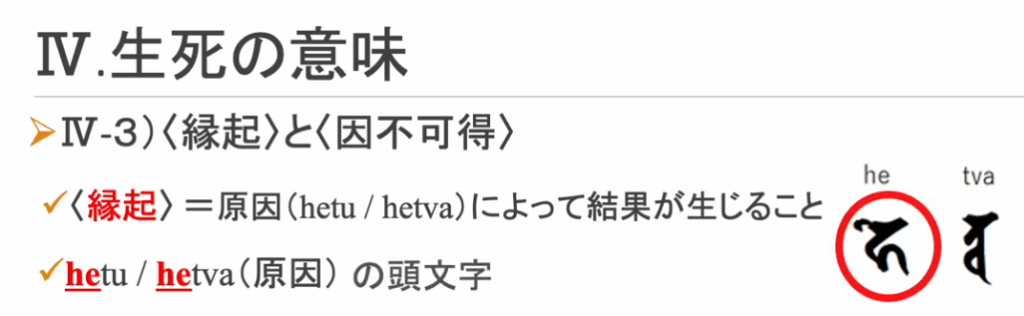

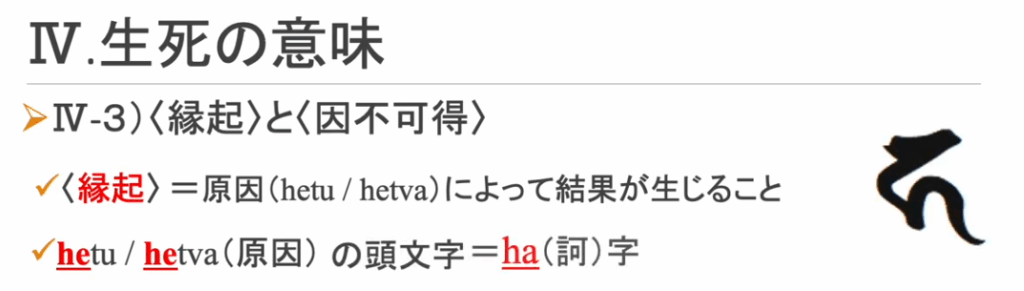

・縁起

↓

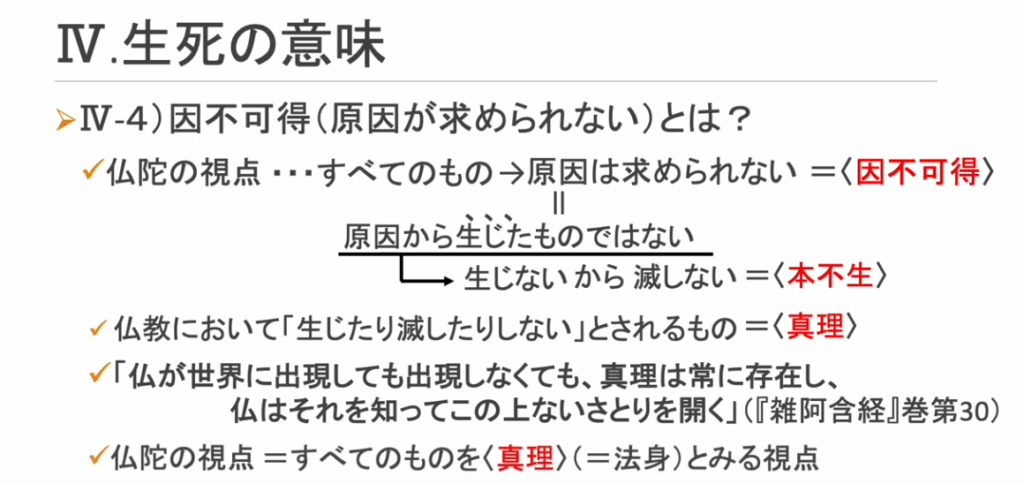

■仏陀の視点(字義)

・因不可得

↓

↓