出典:

龍樹(150~250)は、大乗仏教の思想的な確立者とされ、その思想の特色は、普通、「空」の思想として知られている。そして、「空」の思想は、般若思想に基づいて形成されたとされているが、その具体的内容には、どのような主張が含まれているのであろうか。それについて、大乗仏教の基本は、「他を救うことが自らの救いとなる」という自利利他円満の慈悲行としての菩薩精神であるが、その慈悲行は、「空」の思想によってのみ原理的に可能となること、そして、その「空」の具体的内容については、

一、「空」は仏教の内部批判のために釈尊の「縁起」を言い換えたものであること、

二、「空」はそれまでの既成仏教である阿毘達磨仏教の実体論(有自性論)を批判したものであること、

として把握すやへきであるということは、すでに明らかにした通りである。

この点について、龍樹の主著である『根本中論偈』によって、再度確認することにしたい。周知のように、『根本中論偈』は二十七章四百四十八偶によって椛成されているが、そこに表明されている龍樹の主張について、本稿では、それが一人称で表明されているものについて特に注目し調査して見ることにしたい。何故ならば、対象化されている客観的な論理ではなく、自らの主張が主体的に表明されていると見なされる一人称による主観的な主張こそ、龍樹の仏教の特色がより確かなものとして直接的に表明されていると見なす、べきであるからである。

その一人称による主張は、次のようである。

ー、〔帰敬偈〕

減することなく(不滅)、生じることなく(不生)、断滅でなく(不断)、常住でなく(不常)、同一でなく(不一)、別異でなく(不異)、来ることなく(不来)、去ることなく(不去)、戯論が寂滅して、至福である、そのような縁起を説示したまえる正覚者(世尊)に、諸々の説法者の中の最も勝れた方として、私は敬礼いたします。

二、〔ⅤⅢー12〕

行為者は行為(業)に縁って起こり、また、行為はその行為者に縁って起こる。それ以外の〔業の〕成立の原因を、われわれは見ない。

三、〔Ⅹー16〕

およそ、我と諸々の事物の個々別々の本質を説くかれらを、〔釈尊の〕教説の内容を了知している者とは、私は思わない。

四、〔ⅩⅩⅠⅤ-18〕

およそ、緑起であるもの、それをわれわれは「空性」であると説く。それは「縁っての仮説」であり、それが「中道」である。

五、〔ⅩⅩⅤⅡ-29~30〕

すべての事物は空なるものであるから、常などの諸為の見解は、どのようなものも、どこにも、誰にも、どうしてありえようか。

およそ一切の見解を断たんがために、慈感によって正法(縁起)を説き示されたゴータマ(世尊)に、私は帰命いたします。

龍樹が一人称をもって表明している主張は、意外にも少なく、帰敬偈を含めて以上の五例である。しかし、この五例によって表明されている内容を見れば明らかなように、これまで拙著等において究明してきたような龍樹の「空」の思想の特徴が、それらに明示されていることを再確認することができる。

この中、第一例は帰敬偈であり、第五例(第二十七章「観邪見品」第二十九’三十偈)は『根本中論偈』の最後の偈であり、ともに釈尊に対する帰命・敬礼を表白しているものである。ここでは、「縁起を説きたまえる釈尊」が讃嘆されているが、その「縁起」を「空」として説くことを明確に表明しているのが、有名な第四例(第二十四章「観四諦品)第十八偈)である。ここに「およそ、「縁起」であるもの、それをわれわれは「空性」であると説く」と、龍樹の思想的立場が明確に一人称をもって表明されている。

次に、第三例(第十章「観薪火品」第十六偈)は、釈尊が「縁起」によって厳しく批判した実体論に阿毘達磨仏教が陥ってしまっていることに対する批判であることは明らかである。仏教以外のインドの正統派宗教が主張する常住な我の存在や、「自性」という事物の本質を想定する阿毘達磨仏教の実体論(有自性論)に対する批判である。このような実在を主張する者を、「釈尊の教説の内容を了知している者とは、私は思わない。」と、龍樹は厳しく裁断しているように、阿毘達磨仏教(代表的には説一切有部)によって、三世に亘って存在すると想定される事物の「自性」は、龍樹から見れば、常住な「我」を主張する仏教以外の学説における実体論と何ら変わりのない有自性諭として批判されているのである。この点で、龍樹の「空」の思想は、「一切法無自性(すべての事物は自性のないものである)」という主張が中心、となっているのである。

以上の四例が、龍樹の「空」の思想の特徴として、本稿の酵頭に提示した具体的内容である二点を端的に示していることについては改めて説明する必要はないであろうが、ここにもう一例が一人称で説かれているのが注意される。それが第二例(第八章「観業作者品」第十二偈)であり、その内容は、行為(業)と行為者(作者)との関係性においてのみ業と作者とを認め、それ以外の「業」の成立を認めない「空」の立場を主張しているから、それが阿毘達磨仏教の業論を批判しているものであることは明らかである。

従って、龍樹にとっては、それまでの既成仏教である阿毘達磨仏教における実体論(有自性諭)批判と関連して、その業論も、一人称によって批判されなければならなかった程の主要な事柄であったと見なす尋へきであろう。そのことは、阿毘達磨仏教の業論に対する批判が一章をもってなされている「根本中論偈』の第十七章三十三偈全体の独自な構成内容からも伺える。すなわち、この章では、その前半の二十偈までという一章の三分の二近くまでをも費やして、批判対象(対論者の主張)としての業論についての説明に当てられ、『根本中論偈』全二十七章の中にあって、独自な構成内容となっているのである。このことは、その業論が仏教の中で極めて大きな位置を占めていたということであり、しかも、その業論が釈尊の業思想とは相異した非仏教的なものとして、龍樹にとっては極めて重要な批判対象となっていたと見なしてよいであろう。

さて、阿毘達磨仏教において形成された業論に対する龍樹の批判は、『根本中論偈』の第十七章「観業果品」にまとめて論究されているが、そもそも、インドにおける「業」の思想とはどのようなものであろうか。その点について略説すれば、インドにおいては、釈尊の時代になって、バラモン教の教義として、業の思想に基づく輪廻転生説が説かれるようになり、カースト制度(階層的身分差別)が確立されていくのである。業の思想とは、人間がこの世の生を終えた後、次の世でいかなる生を受けるかは、この世で為した行為、すなわち、業によって定まるという考え方であり、また、輪廻転生説とは、人間は単にこの世のみで滅びるのではなく、肉体の滅後において、この世でのそれぞれの行為(業)に従って次の世に生まれ変わるという考え方であり、そこには輪廻転生する主体としての我が実体として考えられている。

このようなやバラモン教における業の思想による実体論的な論廻転生説は、現在の人生を来世のための仮の世と考え、ひたすらより良き来世を請い願う生き方となり、一方では、現在世も過去世の業によるものであるとの諦めを生み、次第にカースト制度を定着させ固定化させていった。

<参考情報>

<参考情報:インドの歴史(釈迦以前>

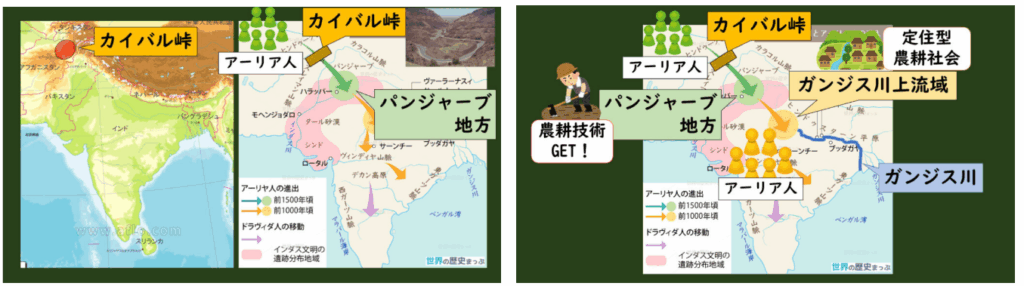

■釈尊以前:アーリア人(印欧語族の民族)の北インド侵入とバラモン教の形成

・紀元前1500年頃、彼らは南下してカイバル峠を越え、インド北西部のパンジャーブ地方へ侵入した。

⇒先住民が持つ農耕文化を学び、アーリヤ人の生活基盤は牧畜から農耕へと移行。

・ガンジス川流域に移動

⇒紀元前1000年頃には再度移動を開始

⇒ガンジス川流域の方が、パンジャーブ地方よりも農業に適した土地だったから。

出典:https://gusyakensekaishitankyu.com/?p=2264

◆古代インドのアーリア人によって広められた宗教

・バラモン教は、

⇒ヒンドゥー教の前身とされている。

【バラモン教の主な教え】

- 自然神崇拝:バラモン教は多神教であり、自然の力を神格化して崇拝した。主要な神々には雷神インドラ、火神アグニ、天空神ヴァルナなど。

- ヴェーダ:バラモン教の聖典は「ヴェーダ」と呼ばれ、リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダの四つのヴェーダから成り立つている。これらのヴェーダは、神々への賛歌や儀式の方法を記したものである。

- 輪廻転生とカルマ:バラモン教では、魂が生まれ変わりを繰り返す「輪廻転生」の概念があり、現世での行い(カルマ)が次の生に影響を与えるとされている。良い行いは良い結果を、悪い行いは悪い結果をもたらすと信じられている。

- 解脱:輪廻の苦しみから解放されるために「解脱」を目指すことが重要とされた。解脱を達成することで、魂は輪廻のサイクルから抜け出し、永遠の平安を得ると信じられている。

- カースト制度:社会はバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農民・商人)、シュードラ(隷属民)の四つのヴァルナ(階級)にわかれており、バラモン(司祭者)が最上位の階級として宗教儀式を司った。

バラモン教はその後、仏教やジャイナ教の誕生に影響を与え、最終的にはヒンドゥー教へと発展していった。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

出典:サブタイトル/釈迦(ブッダ)誕生前後のインド社会

<参考情報>

次に、インド思想においては古来より(インダス文明やヴェーダの時代より)、基体と属性を“一対”で考える特徴をもっていたことを考慮しておく必要がある。「この本は重要だ」というメッセージは、「本」という基体に、「重要」という属性が載っていると考える。「この紙は白い」というのも、「紙」という基体に「白」という属性が加わったというふうに見る。これはサンスクリット語やパーリ語の語法から派生した。本書で立川武蔵が何度も強調したことだ。

この基体を「ダルミン」(dharmin有法)といい、そこに乗った属性のほうを「ダルマ」(dharma法)という。インド思想において存在というときは、もっぱらこのダルマのほうをさすことが多い。ただし、ヒンドゥ哲学(バラモン正統派)では、たとえば「本」という実在をどんどんなくしていこうとすると、いったい何が残るかという議論に対して、基体のダルミンが残ると考えたのだが、仏教ではすべてがなくなっていくと考えた。この違いがあとになって大きな意味をもつ。

もうひとつ、インド哲学と仏教を分けた見方がある。基体(ダルミン)と属性(ダルマ)のあいだにどのような区別があるのかという議論のとき、インド思想一般では、明確な区別があるという実在論の立場と、それは名前の付け方の違いだとする唯名論の立場とがあった。

ぼくが30代前後に熱中したインド六派哲学という哲学全盛時期があるのだが(第96夜参照)、なかでミーマンサー、ヴァイシェーシカ、ニヤーヤが実在論派、ヴェーダーンタが唯名論派、ミサーンキヤやヨーガはその中間の立場をとっていた。

実は大乗仏教は、このヴェーダーンタ派の唯名論をおおまかには踏襲する。踏襲するのだが、そこにまったく新たな展望を加えていった。「空」はそこから出所した。

ヒンドゥ哲学から仏教が出てきて発展していったインド仏教思想の前半史は、おおざっぱに3段階が設定できる。第Ⅰ期はブッダから1世紀くらいまで、第Ⅱ期が1世紀から600年くらいまで、第Ⅲ期インド大乗仏教の消滅までである。

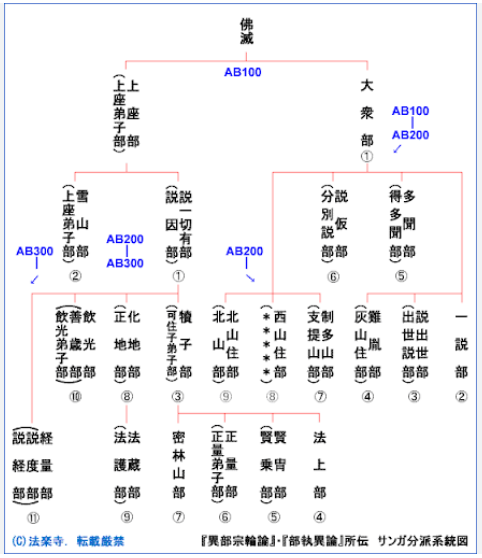

このうち第Ⅰ期の前期のアショーカ王までの時代を、ふつう「原始仏教」といい、後期の大乗仏教成立までは「部派仏教」という。原始仏教での特徴は、ヴェーダの権威を認めなかったことにある。したがってブッダは、ブラフマン(梵)もアートマン(我)も否定した。だからブッダの弟子たちは、この考え方を前提に三蔵(経・律・論)をつくっていった。

それが後期の部派仏教では、宇宙原理としてのブラフマンについてはあいかわらず認めなかったのだが、小さな多数のブラフマンを認めようとした。いわば個我宇宙のようなものを認めた。これがその後に小乗仏教になる。自我を含んだ認識仏教だ。しかし、いくつもの多数の個我宇宙というのは、へたをすると言葉の数だけの個我宇宙になりかねない。

そこで、これを痛烈に批判する仏教思想家があらわれた。それがナーガールジュナ(龍樹)である。ナーガールジュナに始まる空の思想を「中観」という。さらに続いてマイトレーヤ(弥勒)やヴァスバンドゥ(世親)が出て、「唯識」をおこした。唯識はどこかで個我宇宙とも絡んだが、中観はいっさいを空じた。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~■空の思想史/立川武蔵~松岡正剛の千夜千冊~

<参考情報>

■ウバニシャッド

・古代インドの哲学書。ヴェーダの最後の部分に位置す文献群。ウバニシャッドは「近くに座る」という意味を持ち、師から弟子へとひ秘教的な教えが伝えられる様子を表している。

・ウバニシャッドの中心思想は、

宇宙の根源であるブラフマン(梵)と個人の本質であるアートマン(我)が本質的に同一であるという『梵我一如』の概念。この思想は、輪廻からの解脱を目指すものであり、後の仏教やジャイナ教に影響を与えた。

ウバニシャッドは紀元前800年から紀元前200年頃にかけて成立し、バラモン教の形式的な儀式に対する批判から生まれ、内面的な思索を重視する哲学的な内容が特徴である。

注)ヴェーダーンタ:インド哲学の主要な学派の一つで、特にウバニシャッドの教えに基づいている。『ヴェーダーンタ』という言葉は、サンスクリット語で『ヴェーダの終わり』を意味し、ウバニシャッドを指すこともあり、ヴェーダーンタの基本概念はウバニシャッドと同じで『梵我一如』の概念。

主要な学派

- アドヴァイタ・ヴェーダーンタ(不二一元論): シャンカラによって提唱され、ブラフマンとアートマンの究極的同一性を強調します。

- ヴィシシュタ・アドヴァイタ(制限不二一元論): ラーマーヌジャによって提唱され、ブラフマンとアートマンの同一性を認めつつも、個々の魂の独立性も認めます。

- ドヴァイタ(二元論): マドヴァによって提唱され、ブラフマンとアートマンの二元性を強調します。

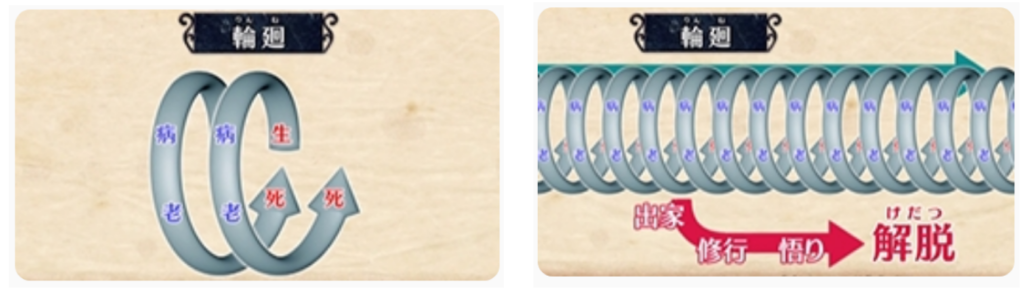

注)輪廻の解脱:人は、生まれてから、病(やまい)の苦しみ、老いの苦しみを経て、死に至る。死んだ後は、すぐにまたどこかで何かに生まれ変わり、同じ苦しみを味わう。それを、過去から未来永劫まで、際限なく繰り返していかなければならない。

この輪廻から逃れることを「解脱(げだつ)」という。

解脱するには、出家して修行をし、悟りを開くことが必要だと考えられていた。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

このような実体論的発想に基づく業思想に対して、釈尊は、「縁起」の思想によって、輪廻転生する主体としての「我」の実体性を否定し、輪廻転生説を否定して、

「解説は不動であり、これが最後の生存である。もはや、生まれ変わること(輪廻の苦しみを受けること)はない、という智見が生まれた。」

と、その初転法輪を終えるにあたって語ったと伝えられている。ここには、実体的に考えられる、生存の継続としての輪廻に流転する自己存在は成立しないという智見こそが、「縁起」における解脱の内実であることが示されている。そして、その「業」についても、

「生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなるのである。」

と説き、実体論的な輪廻転生説に基づく業思想を否定している。このように、釈尊は「縁起」において、過去世における業の結果としての現在世への生まれを否定し、われわれの行為そのものの上に、行為者としてのわれわれの業の結果(業報)を見ていたのである。

すなわち、過去世の業の結果としての現在世という実体論的発想は何ら根拠のない構想(分別)でしかないと、「縁起」という智見によって確信した釈尊は、自らの行為の上に、そのようにしか行為せざるをえない自らの行為者としての責任を持ち、自らの現前の行為のただ中にあって自らの過去に目を向けるという、他律的でない自律的な業の思想に立っていたと考えられる。

このような釈尊の業思想を、龍樹は、先の第二例に説かれているように、「業」を行為と行為者との相互の関係性(相依相待)によって説明しつつ、「業」が実体的発想によって把握されることを否定しているのである。

釈尊は、「縁起」によって実体論的な業思想を批判したが、

釈尊亡き後の仏教は、次第にインド宗教において一般的であった実体論的な輪廻転生説を受け入れ、輪廻転生する主体としての「我」を否定した仏教の「無我」の立場を取りながらも、

輪廻転生を可能にする「業」についての解釈を、それぞれの学説に基づいた独自の実体論によって構築していったのである。それが龍樹によって批判されている阿毘達磨仏教における業論である。

さて、龍樹が「根本中論偈』の第十七章「観業果品」において展開している業論批判の最初は、まず阿毘達磨仏教において、業がどのように説かれているかの一端を、第一偈から第五偈にわたって、次のように紹介している。

自分をよく制御して他人を利益する慈悲の心は、それは法(正しい道義)である。それは今世と後世とにおいて果報を受ける種子である。(第一偈)

「業(行為)は、思業(意志)と思已業(意志の表現)とである。」と最高の仙人(釈尊)によって語られた。〔そして〕「その業には多くの種類の区別がある」と宣言された。(第二偈)

その中、およそ思業といわれるその業は意業(意志に関するもの)〔と考えられ〕、思已業といわれる業は、身業(身体に関するもの)と語業(言葉に関するもの)と考えられている。(第三偈)

①言葉(語)と、②動作(身体)と、③〔煩悩より〕いまだ離れていない無表と名称さされているものと、④同じく〔煩悩より〕離れている他の無表と考えられるものと、(第四偈)

⑤〔善い果報の〕享受と結び付いている福徳(善行)と、⑥同種の非福徳(悪行)と、⑦思(意志)というこれら七法が業として明示されていると考えられる。(第五偈)

ここには、二業と三業と、無表業を含む七業とが説かれているが、業についてのこのような説明は阿毘達磨仏教の中の説一切有部のそれに近いものとされている。これらの業の中に、「無表」という業、すなわち、外に表現されて他人に示すことのできない業が第四偈の中に説かれているが、この「無表業」が説かれるようになるのも、釈尊入滅以後の阿毘達磨仏教の特徴である。

<参考情報>

ところで、阿毘達磨仏教において説かれているこれらの諸種の業は、実体論に基づいた輪廻転生を可能にするための業論の上で説かれているものであるという基本点を確認しておく必要がある。そして、そのことは、第一偶において「それは今世と後世とにおいて果報を受ける種子である」という実体的な表現によって明確に示されているのである。このような実体論的な業論に対して、実体的な発想においては、業(行為)とその果報との両者の間の継続が不可能であることを指摘しているのが、次の第六で偈あり、

もしも業が熟した時(果報の位)まで存続しているならば、それは常住なものとなろう。また、もしも〔熟した時に〕すでに減してしまっているならば、すでに減してしまっているものが、どのような果報を生じえようか。(第六偈)

という指摘である。ここには、実体論においては常住論か断滅論しかなく、常住論に立てば、果報の位になっても業は存続し、断滅論に立てば、断滅した業が果報を生むことになり、いずれであっても不合理であり、業と果報との継続はありえないということが、龍樹によって指摘されている。龍樹によるこの指摘に対して、阿毘達磨仏教においては、業と果報との継続が、第七偈から第十一偈にわたって、次のように説明されている。すなわち、

芽などの相続(連続)は、種子から〔現起し〕、それ(芽)より果実が現起する。従って、種子を離れてそれ(芽などの相続)は現起しない。(第七偈)

そして、種子から〔芽などの〕相続が、また、〔芽などの〕相続から果実が生起する。種子を先として果実があるから、それ故に、〔種子と果実とは〕断滅したものでもなく、常住のものでもない。(第八偈)

およそ心の相続は、その思(意志)より〔現起し〕、それ(思)より果が現起する。心を離れてそれ(心の相続)は現起しない。(第九偈)

そして、心から相続が、また、その相続から果が生起する。業を先として果があるから、それ故に、断滅したものでもなく、常住のものでもない。(第十偈)

十白業道(十善業道)は、法(正しい道義)を成立させる方便である。今世と後世とにおける法の果は、五つの欲楽(感覚的享楽)である。(第十一偈)

と。これらは経量部の業論と見なされているが、この中、第十一偈を除いた他の四偈に説明されている業論は極めて常識的な説明である。しかも、この常識的な業の継続が、たとえ心相続であっても、同様に、実体論において合理的に成立しないことについては、龍樹によってしばしば論究されているところである。この点については、ここで詳しく説明することは差し控えるが、ともあれ、芽と種子とがともに実体であれば、種子から芽への継続には、多くの大きな過失があり、四生(自生、他生、共生、無因生)のすべてにおいてそれが不可能であることは、周知されているように、『根本中論偈』の第一章「観因縁品」の第一偈において、

「自よりにもあらず、他よりにもあらず、〔自他の〕両方よりにもあらず、また、無因よりにもあらず、諸友の法は如何なるものも、何処においても、決して、生じたものではない。」

と説かれ、順次に四生が否定されている通りである。そのような『根本中論偈』の基本にそって、次の第十二偈に、

もしこのような分別がなされるならば、また多くの大きな過失があることになろう。従って、この分別はここでは全く合理的でない。(第十二偈)

と説かれているのである。業(種子)から果報(芽)への継続という分別(説明)は、実体的な存在の間では「多くの大きな過失」があり、合理的に説明できないという批判である。

それにも拘わらず、この常識的な業の継続が、阿毘達磨仏教においてこのように説明されていることについて、阿毘達磨仏教からの合理的な回答が求められていることに対して、すなわち、実体論に陥っている阿毘達磨仏教では、種子から芽が生じるという世間の常識が成立しないというこの指摘に対して、阿毘達磨仏教は、業から果報への継続を可能にするための独特な手段を種々考え出すのである。その一つが、次の第十三偶から第二十偏にわたって説かれ「不失法」という存在である。「不失法」という存在を考える思考はいかにも実体論的発想といえよう。

すなわち、

それについては、諸々の仏と声聞と独覚とによって説かれている分別であって、ここに適応されるものを私は説明しよう。(第十三)偈

不失法は債券のようなものであり、業は負債のようなものである。そして、それ(不失法)は、範囲(界)としては四種(三界と無漏界)であり、また、それは、本性としては〔善でもなく悪でもない〕無記である。(第十四偈)

〔それは、見道〕所断ではなく、実に修道所断として断ぜられるから、それ故に、不失法によって諸々の業の果報が生じるのである。(第十五偈)

もしも〔その不失法が、見道〕所断として、或は、業の転移によって断ぜられるならば、その場合は、業を破壊すること等の過失に陥ることになろう。(第十六偈)

同じ範囲(界)の、同類でないものと同類のものとの一切の業が結生するとき、しかしながら、この一つのもの(不失法)が生じる。(第十七偈)

実に、この〔不失〕法は、二種類(同類と非同類)のす雫へての各々の業が見られるとき、生じる。そして、〔業の果報としての〕異熟のときにも存続している。(第十八偈)

それ(不失法)は、果報が通過してから、或は、死んでから、消滅する。その場合、有漏と無漏との区別が表示されるであろう。(第十九偈)

空性であってしかも断滅でなく、輪廻であってしかも常住でない業の不失法は、仏(世尊)によって説示されている。(第二十偈)

と、ここに「不失法」が仏説として提示されているが、もとより、「不失法」は釈尊が説いたものではなく、後の阿毘達磨仏教になって苦肉の作として考え出された存在である。「不失法」という一つの実体が業の継続を可能にする存在として想定され、その教理的性質(法体の特徴)がここに説明されているが、それらについて解説することは、いまの課題ではないから、要約すれば、この「不失法」は、阿毘達磨仏教の中の正量部によって想定された主体的原理であり、輪廻の主体となるものである。欲界・色界・無色界・無漏界の四界にわたって存続し、その性質は無覆無記(善でもなく不善でもなくして、聖道を覆ったりさまたげたりすることなく、心を不浄ならしめたりすることのないもの)である。「不失法」は有為法であり常住ではなく、業から果報が生じてそれが過去へと通過した後に、或は、身体の死後に消滅するとされる。要するに、過去から現在へ、現在から未来へと業の果報を失わず継続せしめる役割をはたす存在として「不失法」が設定されているのである。しかも、先の第十二偈の批判をかわすために、第二十偈において、常住と断滅との二論を回避するための見解が示されているが、もとより、「不失法」が一つの実体と考えられている以上、この見解が合理的根拠を持ちえないことについては重ねて説明するまでもないであろう。

この「不失法」に類するような役割を持っているものには、よく知られているものとして説一切有部の「得」がある。「得」とは、有情が自分に得たところのものを自分の身に引きつけ繋ぎ止ておく力であり、心不相応行法(物でもなく、心と関係するものでもない実体)とされている。龍樹が、阿毘達磨仏教の業論における業から果報への継続についての説明として、「得」ではなく、「不失法」を批判対象としてここに取り上げたのは、無我に立つ仏教が、我という常住な主体的原理を認めることはできないにも拘わらず、それに類する一種の輪廻の主体としての「不失法」が、たとえそれが「我」と同等な常住な法(存在)でないとしても、実体的存在(法体)として主張されているからであろう。

龍樹は、以上の二十偈までにおいて、批判対象としての阿毘達磨仏教の業論を批判的な指摘を交えながら紹介した後、第二十一偈以下において、輪廻に転生する実体化された業論を否定し、実体論的発想によらない業と果報との関係を説いているのである。すなわち、

何故に業は生じないのか。およそ無自性であ偈るからである。しかも、それは生じたものではないから、それ故に、減することもない。(第二十一偈)

もし業が自性として存在するならば、疑いなく、常住なものとなろう。そして、業は作られたものではないものとなろう。何となれば、常住なものは作られないからである。(第二十二偈)

もしも業が作られたものでないならば、作られていないものの〔果報を〕受けるという恐れがあることになろう。そして、その場合は、〔梵行(清浄な行い)を行っても〕非梵行に住するという過失に陥ることになろう。(第二十三偈)

そうであれば、疑いなく、一切の言説(慣習)と矛盾することになり、福徳(善)をなす者と罪悪をなす者との区別も全く妥当しないことになる。(第二十四偈)

もしも自性を有するものとして業が設定されているのであれば、それ(業)の異熟された異熟がさらに異熟されることになろう。(第二十五偈)

この業は煩悩を本質としているものである。そして、それらの煩悩は真実としては存在しない。もしもそれらの煩悩が真実として存在しないならば、どうして業が真実として存在しようか。(第二十六偈)

業と諸々の煩悩とは、諸々の身体の諸縁である、と説かれている。もしもそれらの業と煩悩とが空であるならぱ、諸点の身体について何が語られようか。(第二十七偈)

かの衆生は無明に覆われ渇愛に結縛されている者である。かれは〔業の果報の〕受者であり、また、そのかれは〔業の〕行為者から異なっているのでもなく、かれ(行為者)そのものでもない。(第二十八偈)

およそ、この業は〔阿毘達磨論によって設定されている〕縁より生起しているものではなく、非縁より生起しているものでもないから、それ故に、行為者もまた存在しない。(第二十九偈)

もしも業と行為者とが存在しないならば、業より生じる果報がどうして存在しようか。さらには、果報が存在しないとき、〔その果報の〕受者がどうして存在しようか。(第三十偈)

あたかも神通を具えた教師(世尊)が、化人を化作し、その化作された化人が、さらに他〔の化人〕を化作するように、(第三十一偈)

そのように、〔業の〕行為者は化人としての現れであり、作られたかれの業は、化人によって化作された他の化人のようなものである。(第三十二偈)

諸々の煩悩も、諸々の業も、諸々の身体も、諸々の行為者も、諸灸の果報も、ガンダルヴァ城(蜃気楼)のようなものであり、陽炎や夢に似ている。(第三十三偈)

これら十三偈における龍樹の主張が、かれの「空」の思想において一貫している論理に基づいたものであることは、改めていうまでもないであろう。龍樹の主張によれば、われわれの現前の行為(業)は、本来的には「縁起」であり、「自性」を持った実体的な存在の上に成立するものではないということである。もしそこに実体的な業を構想するならぱ、「多くの大きな過失」に陥ることは免れないという問題が、ここに指摘されているのである。

<参考情報>

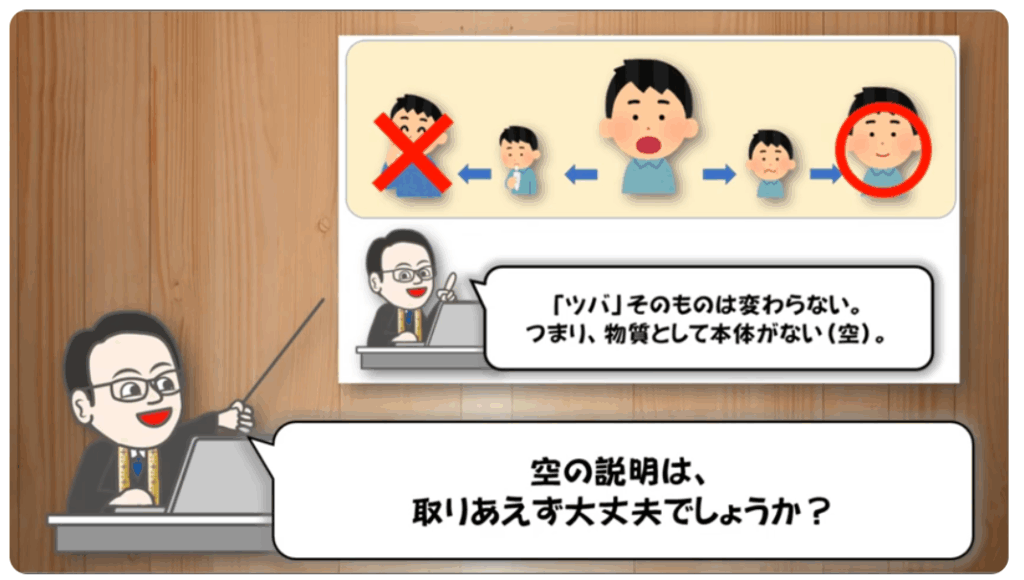

■縁によって本体は変わる

・口の中にあるツバ(縁)は自然と飲める(汚くないツバと心で思う)

⇒一旦、口の中にあるツバをコップに出したツバ(縁)は飲めない(汚いツバと心で思う)

⇒固定的な汚いツバは永遠に存在しない

■空が仏説であることを論説(『根本中頌』第24章第18偈(げ))

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~

われわれは、「縁起」であり「空」であるという本来性の上に成立している存在であるにも拘わらず、しかも、現に存在しているが故に、その本来的な自己存在性を見失い、自らの現実の存在を確実なものとして固執し、そこに非本来的な自己存在を作り出し、それを本来的な自己存在と錯覚して生きているのである。そのようなわれわれの錯覚によって、そこに作り出された非本来的な自己存在を、龍樹は「化人」としてここに語っているのである。

実体化されたこの非本来的な自己存在は、あたかも「化人」のようなものであり、その化人の行為(業)を実体化し、そこに輪廻転生を構想することの愚行は、釈尊の「縁起」によって否定されたはずであるのに、しかも、いつの間にかその愚行が仏教の中に取り込まれていることに対して厳しい批判をしているのが龍樹の「空」である。

そして、龍樹は、この真実としての本来的な自己存在に目覚めることなく、いかに非本来的な自己存在を純化してみても、それは真の仏道とはなりえないこと、すなわち、阿毘達磨仏教の実体論的発想における仏道は、釈尊が無駄であると捨て去った修定主義か苦行主義かに陥らざるをえないものであり、精神や肉体の安定を計る程度のヨーガ的な役割しか果たし得ないことを指摘しているのである。

いうまでもなく、龍樹にとっての真の仏道とは、本来的な自己存在に目覚める人間成就の道である。

本来的な自己存在に目覚めるとき、われわれの生死していく非本来的な自己存在そのままで、しかも、そこにのみ仏道が開かれている事実を、龍樹は「空」において発見し、それによって釈尊の仏教を再確認し、そこに「生死即浬樂」という大乗仏教の原点を明らかにしたのである。