出典:年報人間科学 第 39 号:75-92(2018)

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/67884/ahs39_075.pdf

■ 論文要旨

この論文は、龍樹の思想を研究した。龍樹の思想は縁起にあることを示す。龍樹の思想とはこういうことである。仏法では「如」を頻繁に説く。如とは縁起のことである。ありとあらゆるものは、相互依存(縁起)し、脈絡し合って存在する。われわれは、独立したものとして存在し、周囲もまたそのように存在すると思っているが、実際はそうではない。

先行研究として、中村元の『龍樹』を選択した。中村は龍樹の思想を詳細に分析し、龍樹の思想を縁起に集約させた。中村は縁起を概念領域に限定し、考察した。中村は縁起を思考し、縁起は各自が体得するほかないと考えた。

この論の特徴は三つ。

ひとつめは、中村の提示した縁起観を踏まえ、経典からの引用に依って、縁起の領域は、概念領域ばかりではなく、自然的存在領域に及ぶことを提示した。

ふたつめは、中村は〔仮=空=中道〕とし、中道を上位に置くことを批判した。この論では、中村の主張を認めつつ、説明の便宜として、中道を上位に置くことを認めた。

みっつめは、ありとあらゆるものは、意識によって独立して見えているが、実は縁起ゆえに未決定で脈絡し合ってあり、この状態を見極めるのが智慧の眼であることを示した。

キーワード 概念

縁起、自然的存在領域、概念領域、如、智慧の眼

■ はじめに

仏教に頻繁に登場する「縁起」、「無我」、「無心」、「智慧」、「実際」、「不可思議」など今なお日本語に多くのこる。これらは、こういうことである。あなたがあり、わたしがあると思っているが、実際(実のきわ)は、ありとあらゆるものは未決定で相互依存(縁起)し、幻のように存在する。五官と意識がその現実に蓋をして一定のイメージを与え、それぞれ独立して存在するように見せかけているのだ。この現実を見るには智慧の眼が必要で、智慧の眼は無心によって発動する、日常感覚からは思いもよらない不可思議なものなのだ。以上のようなことを嘘ととらえ、聞いていられないならば、一応、信じて聞いてみてくれないか、と龍樹は経典を引用しながら注釈したのである。

龍樹(ナーガールジュナ、150?―250)の思想は、信仰ではなく心の実践哲学にあるとするのが、こ

の論の骨子である。副題にいれた「実践」は、五官と意識の総合としての心が描く諸々のイメージをすべて摂取ないし除去することを示唆する。龍樹といえば、真の実在を認めない空観を理論的に基礎づけたことで有名で、中観派の祖でもある。日本仏教の八宗の祖とも言われる。

この論は、龍樹の思想の核心は縁起にあることを示す。縁起とは、概念領域や自然的存在領域の如何に関わらず、ありとあらゆるものは未決定で相互依存し合って存在することを意味する。したがって、独立してあるものなど何ひとつない。すべては脈絡し合って存在する。だが、この本来の在り様(縁起)を意識等が蓋をして、頑迷に見せようとはしない。そのため、龍樹は文字という意識等が把捉する範疇に切り込み、それを巧緻巧妙に駆使し、縁起の説明に挑んだのである。

この論の第四章で、仏教学・インド哲学の研究者で龍樹研究者としても著名な中村元(1912-1999)

の著『龍樹』(講談社、2002年)を用いた。その理由は、彼が龍樹の思想を縁起としながらも、それを概

念領域に集中させたからである。論者は、縁起を概念領域に集中させる中村の分析によって、多くの気づきを得た。なぜなら、仏法では、「一即一切」など日常感覚からは認識し得ない表現が頻出するからである。その認識し得ないものに対する道筋を、中村は縁起を概念領域に限定することで垣間見せた。縁起に関する認識論的限界を読者と共有するためと、それと対比させてこの論の主張するところを明示するために、彼の龍樹論を先行研究として引用した。

この論の構成として、五章を設定する。それらは、具体的には、「経と論」の関係、「表現するものとされるもの」との関係、「四大と身」の関係、「縁起と諸概念」との関係、「心の境地」へと考察を深めていく。これらの諸関係を龍樹の著作ないし経典などから引用しつつ、検討をおこなう。

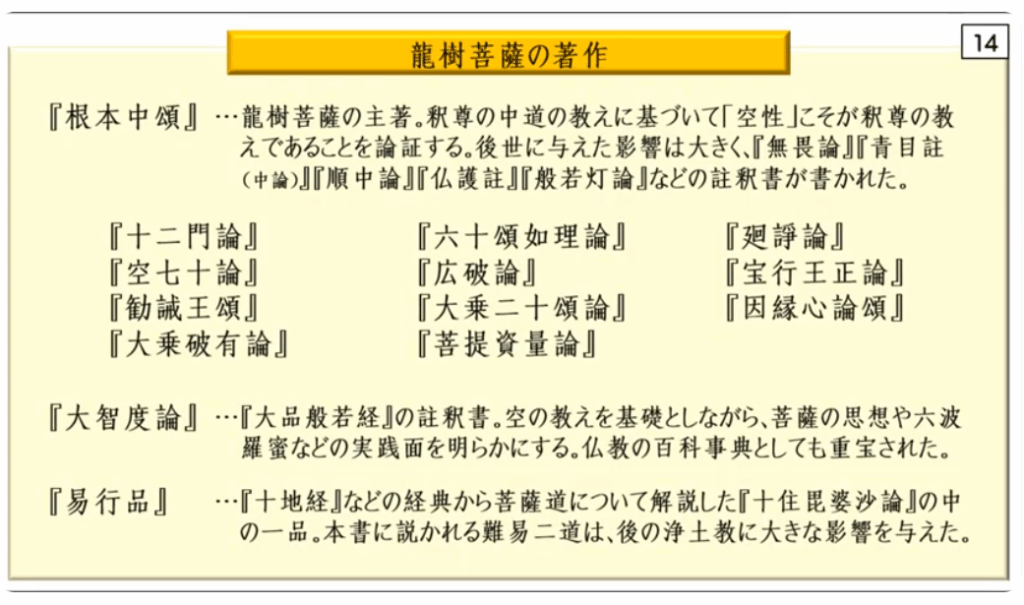

龍樹の著作は漢訳されたものでも相当数にのぼる。中村元は上記書において、検討に値するものとして十二作品を挙げたが、ここではそのうちの三作品(『大智度論』、『十住毘婆沙論』、『中論』)に絞って検討を試みる。その理由は、龍樹の思想は、この三作品におおよそ述べ尽されていると思われるからである。この三作品のいずれもが漢訳されて『大正新修大蔵経』に掲載されている。

本論に入る前に、煩雑にならないように、ここで三作品の概要を述べておく。『大智度論』は『摩訶般

若波羅蜜経』の注釈書で、仏法を智慧(「般若」とは原語を音写したもので、意味は智慧)を核としてあ

らゆる観点から述べた百万字ほどの長編である。『十住毘婆沙論』は、『華厳経』の中で一章を占める「十地品」の注釈(「毘婆沙」とは原語を音写したもので、意味は注釈)書で、菩薩が修行して至る過程を十段階に分別し、述べたものである。『中論』は、龍樹の『中論頌』(詩の表現形式)が先にあり、それから逐一引用しつつ、青目(ピンガラ)が注釈をしたものである。三作品いずれも漢訳したのは鳩摩羅什(クマーラジーヴァ、344-413)である。これらを論者が引用する際には、引用後に括弧書きで『大正新修大蔵経』の巻数、頁数、その位置(上、中、下)を示す。経に関しても同様とする。漢字は読みやすくするために多くは常用漢字に書き改めて引用する。ところで、中村は、『中論頌』を自らサンスクリット原文から日本語に翻訳した。漢訳に問題ありとしたからである。けれども、龍樹の内証を言語化する際に、すでにそれは生じたに違いない。言語という間接化は、生きたものを殺しもし、生かしもする。本論の第一、第二章で翻訳を注釈という観点から読み解くことになるが、実際は全体を通してそのことに言及することになる。

<参考情報>

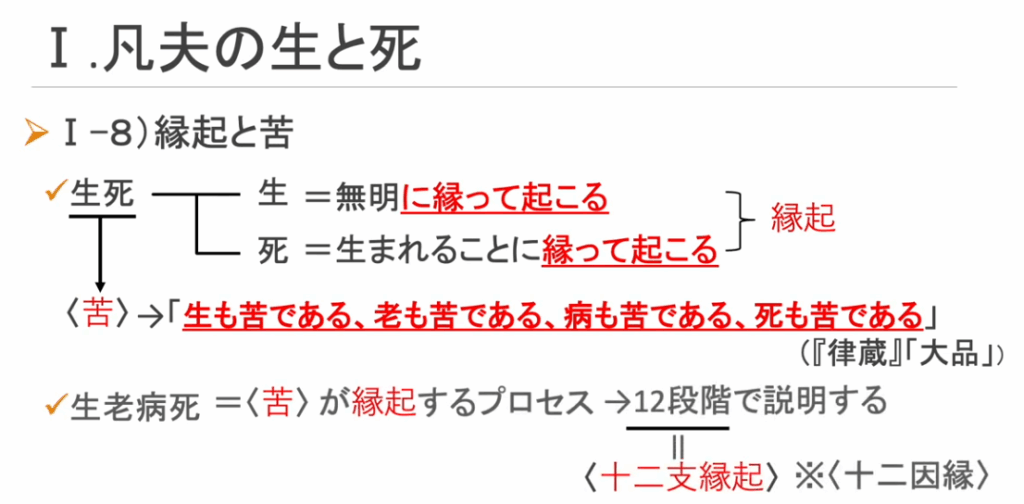

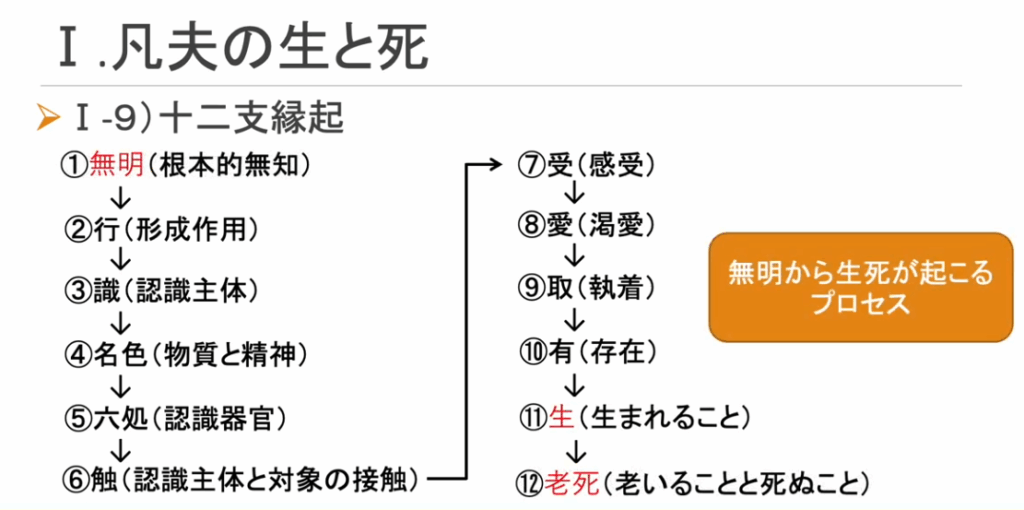

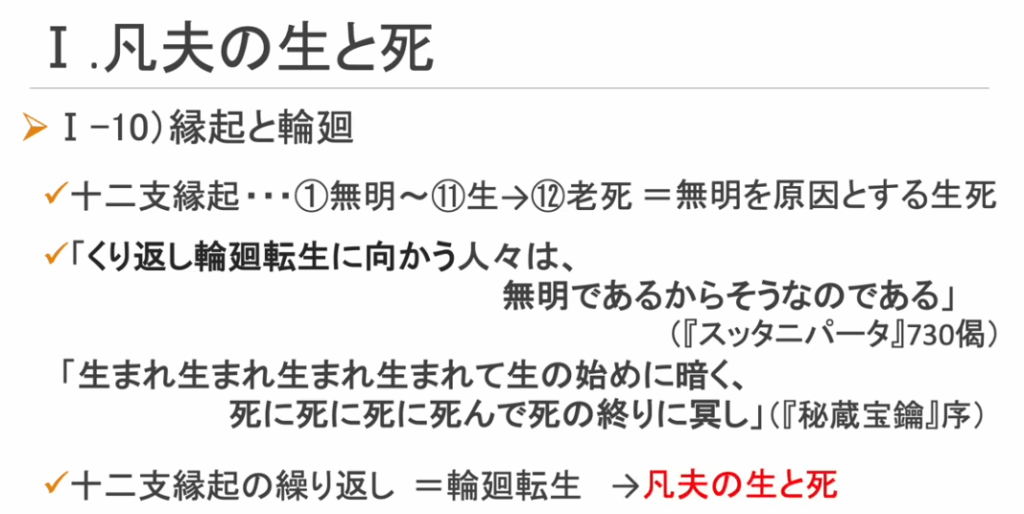

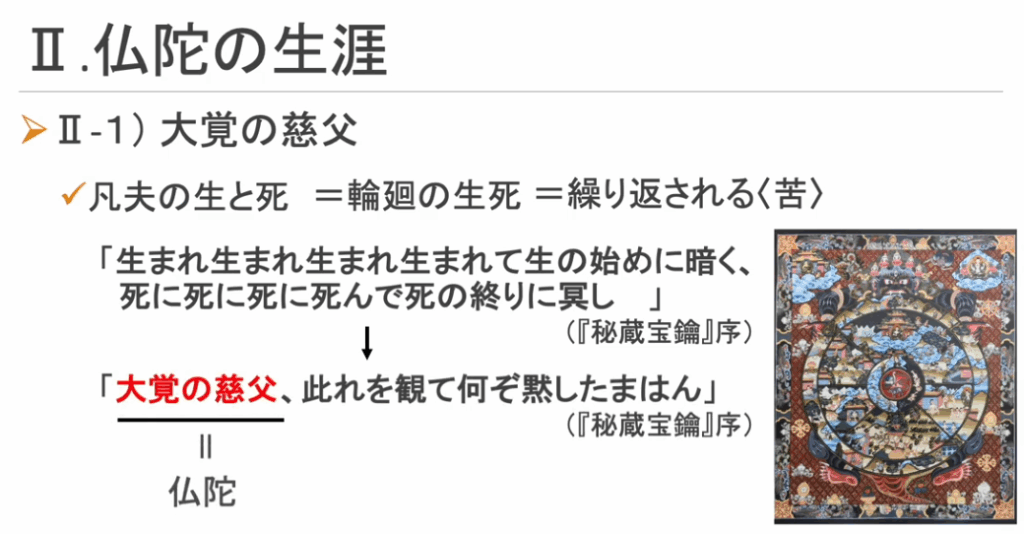

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

■ 1.経と論

ここでは、まず『十住毘婆沙論』の表現に着目し、論の役割を確認する。『華厳経』はいたるところに

含蓄のある、魅力的な記述にあふれるが、彼は特に「十地品」に着目し、それを借りる格好で自らのおもうところを展開させた。彼はこの論の序章(=序品)で論の役割を明記した。

若し大智の人あらば、かくのごとき経を聞くことを得たらば、さらに解釈をもちいず。すなわち、十

地の義を解す。若し人、経文を読誦すること得べきこと難しをもって、若し毘婆沙を作るならば、こ

の人、大に益す (第 26 巻、22 頁、中)

このあと、経文をよみにくい人の理解はそれぞれだから、読みやすいように文を飾り、散文などを用いて工夫をこらす、というような龍樹の説明が続く。これは、「経」に対する「論」の役割を明示した箇所である。これで判明するように、論とは経の注釈を意図したものなのである。経の内容を読者によりよく理解させることがねらいである。龍樹の諸論はいずれも同様に捉えてよい。

それでは、論の源となる「経」の役割とは何だろうか。確認しよう。理解を容易にするため、『金光明経』から引用する。第五章の「空品」の最初の箇所にはこんなことが書いてある。なお、この経は天台大師智顗(538-597)などが引用する名の知れたものである。

無量の余経はすでに広く空を説く。これ故、此の中に略して解説す。衆生の根は鈍にして、智慧少な

し。広く無量の空の義を知る能わず。ゆえに、この尊き経は略して之を説く・・・(省略記号は、引

用者による。以下同様) (第 16 巻、340 頁、上)

注目すべきは、この経の創作者の客観的視点である。注釈には、このような主体的内証を客観的に語る技巧が不可欠である。空に関する数々の経の記述を読んだ経験を吐露し、他経がそれなりに空を注解したと踏んだのだろう。だからこそ、そう詳しくは語らないと述べる。そのうえで、最近の読み手の能力は利ではなく、鈍なものと斟酌する。それゆえに、このうえ十二分に説いても理解し得ないから、さらっと説明するのだと、前置きするのである。このような書き方は一般的ではないにしても、経典の役割を明確に示すといってよい。経といえども何か(この箇所については空)に対する注釈であると捉えてよい。経と論との違いは、ひとまずは引用の有無にあるが、その境界は必ずしも明確とはいえない。がしかし、一般的にいえば、典拠する経が先にあり、それに依拠する形で論が展開される。

以上のようなことから、経と論の役割を構造化すると、前者が「説明したい何かに対する注釈である」のに対して、後者は、「説明したい何かにたいする注釈を注釈する」という体裁をとる。とすれば、最初の注釈で理解し得るなら、龍樹のいうように、さらなる注釈は不要となる。のちに引用する、龍樹の『中論頌』を青目(ピンガラ)が注釈した『中論』などは、構造上「説明したい何かにたいする注釈の注釈の注釈」となる。つまり、経論は説明したい何かに対する注釈と心得ていれば、分りやすい。問題は、双方の内証が同一かどうかである。なぜなら、注釈するために使用する文字は、それが仮に翻訳であったとしても、その内証を伝達する手段に過ぎないからである。次に、このような複雑な構造をもつ伝達の関係を考察する。

■ 2.伝達するものと伝達されるもの

伝達する「もの」と伝達される「もの」の関係は単純ではない。とりあえず、その「もの」が仏の内証であれば、それを他者に伝達しようと思ったとすれば、その際に文字のような手段が必要となる。龍樹を仏の内証を伝達する菩薩とすれば、菩薩自身にもその内証があり、双方を突合せ、注釈するはずだ。仏典をある国の言語から他国の言語へと転じる場合、転じる側の理解力が転じられる側の内証にどれだけ接近しているかが問われる。技術だけではない。ましてや仏の内証に関わることであれば、訳す側の内証いかんがおおきく左右する。このような場合、転じるという意味での注釈と翻訳は明確には切り離せない。翻訳は巧みであるにこしたことはないが、ただし、いくら翻訳に優れていたとしても、仏の内証が注釈できないとすれば、翻訳しながらもその意図をつかみ損なう可能性がある。このような転じる行為に触れた龍樹の記述が『大智度論』に数か所あるので、そこから幾つか引用してみよう。

問うて曰く、義、これ名とともに合いたりや、離れたりや。もし名と合うならば、火を説く時、まさ

に口焼かるべし。もし離れたらば、火を説く時、まさに水をうべし。答えて曰く、合わせずまた離れず。古人、仮りのために名を立て、もって諸法を名づける。後人、この名字によってこの事を知る。かくのごとく、おのおの名字あり。 (第25 巻、246 頁、中)

伝達したい何かを義とすれば、それに名をつけて伝達する。火は自然現象であり、それを「火」と呼ぶとき、その火は概念である。両者は一致してはいないが、まったくの不一致というのではない、と龍樹は説く。その一方で、龍樹は次のようにも説く

語をもって義を得るが、義は語にあらざるなり。人、指をもって月を指し、もって惑者に示すがごと

し。惑者、指を見て月を見ず・・・是をもってのゆえに、語に依るべからず・・・智に依り、識に依

らざるべし・・・識は常に楽を求め、正要に入らず。 (第25 巻、125 頁、上~中)

語より義に重点があると龍樹は説く。義に対応するのが智であり、語に対応するのが識である。識とは、一般に六識(眼、鼻、耳、舌、身、意)を指す。眼識に対しては色、鼻識は香、耳識は音、舌識は味、身識は触、意識は法をもって対応させる。意識は他の識を総合し、語(法)で義を把捉しようとする。しかし、創作した語(法)に執着し、識は正要(義)に入ろうとはしないと、龍樹は嘆く。

聖人は名字を知るが、是は俗諦たり。実相は是第一義諦たり。説く所が有らば、凡夫人に随えり。第

一義諦の中、彼此なく、またあらそいもなし (第25 巻、452 頁、上)

以上の引用から義と語の関係をまとめよう。聖人は義を伝達するために、語を使用するが、それはあくまで聖人が凡夫人に伝達するための便宜上の手段である。語は、義を伝達するための道具であり、その道具は伝達が完了すれば、役割は終了するものとする。したがって、道具である語に執着してはならない。

ここで登場する「実相」とは大乗仏教の骨子ともいえるものである。それゆえに、「実相は是第一義諦たり」と龍樹は説いた。これを図式化すれば、〔実相=第一義諦=彼此の区別なし〕となる。とすれば、諸概念の実相は、あれとかこれとかの区別がないということになる。

概念で区別し得ない状態とはいったいどのようなものなのか。上記の引用では「聖人」対「凡夫人」、「第一義諦」対「俗諦」と明確な区別をもちいて説明してはいるが、聖人の第一義諦では「此」に対する「彼」というような区別はない。争いもない。そもそも文字がないという。そこに実相があるという。それではいったいこのようなものを、どのようにすればひとは理解し得るのであろうか。龍樹は、『大智度論』で説明を開始するにあたって、依拠した経(『摩訶般若波羅蜜経』)のはじめの「如是我聞」(このようにわれは聞いた)の「如是」を以下のように注釈する。

仏法の大海は信よく入ると為す。智、よくわたると為す。かくのごとき義は即ち是信たり。若し人、

心中、信が清浄であらば、この人、よく仏法に入る。信なくばこの人、仏法に入る能わず。信あらざ

らば、この事かくのごときに非ずと言う。これ不信の相たり。信はこの事かくのごときと言う。

(第25 巻、62 頁下~ 63 頁上)

これをさきほどの「実相」に当てはめて考察してみよう。ひとは諸概念によって区別されるような世界があると思い込んでいるが、実相はそんなことはない。実際は区別し得ない状態なのだと龍樹が注釈した場合、そんなことは絶対に有り得ないと聞き手が判断してしまえば、そこから先へはすすめない。だから、まずは信じて聞いてほしい。ひとの習性、思い込みとは著しく相違する表現が今後頻繁に登場することを予期して前置きしたものと解し得る。経論はわれわれの経験則をひっくり返す内容を説くことがねらいと捉えてよいと思われる。

この章では伝達に関する困難性について論じた。注釈するにしても、注釈したものを翻訳するにしても、要は、仏の内証を文字化し、伝達を試みることではその困難性は共通である。だとすれば、いかにその内証を伝達するかが問われることになる。

まとめるにあたって押さえておきたいのは、聖人は、区別のないものにあえて区別を設定して説いたという、この点である。ひとびとの考えは、正反対である。区別のない世界などおよそ信じられないにちがいない。ところが、龍樹の注釈によれば、そうではない。経も論も、区別がないことを承知のうえで、あえて文字で区別して説いたというのである。さらに論を発展させるために、次に唯物論的な視点を龍樹の著作から考察しよう。

<参考情報>

■『空』を例える

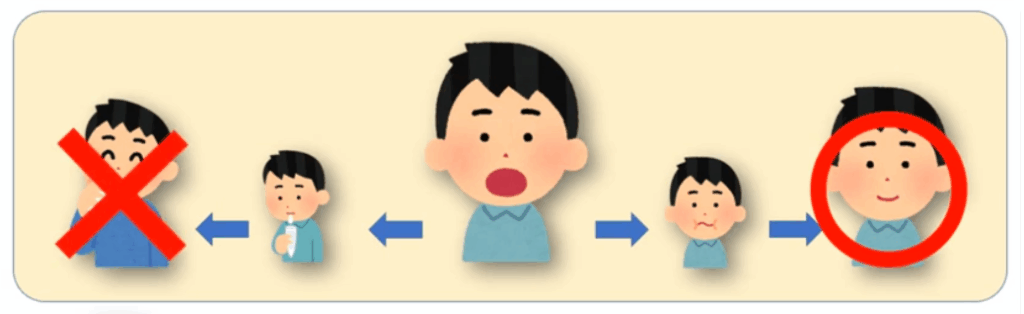

・口の中にツバが出来れば、自然とツバを飲み込む(下図の右側)

⇒そのツバを一旦コップに出して、それを飲み込む事は出来ない(下図の左側)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)は妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

■『空」の教え

・分別(認識)からの開放

⇒妄執(苦)を離れる事

■苦しみの原因(要因)

・分別(認識)にある

■空の教え

・すべての執われを離れる

⇒空の教えが仏教として真実(仏説)であることを証明することであった

・龍樹がした証明

⇒釈尊が説いた「縁起」と「中道」から明らかにしていく

■空が仏説であることを論説(『根本中頌』第24章第18偈(げ))

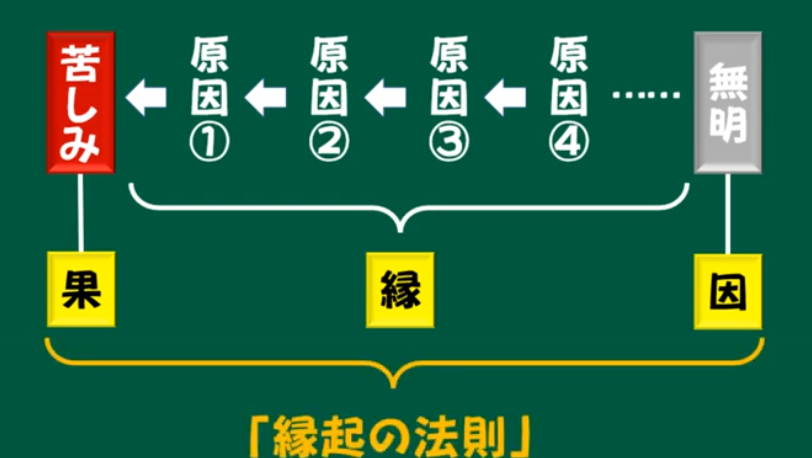

◆縁起=空=中道

・縁起は

⇒何かを因として

⇒何かが概念設定(=名前付けられる:汚いツバ等)されること

⇒そういうものを「因施設」と呼んでいる

・空

⇒名付けられた諸々が「空」

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

■龍樹

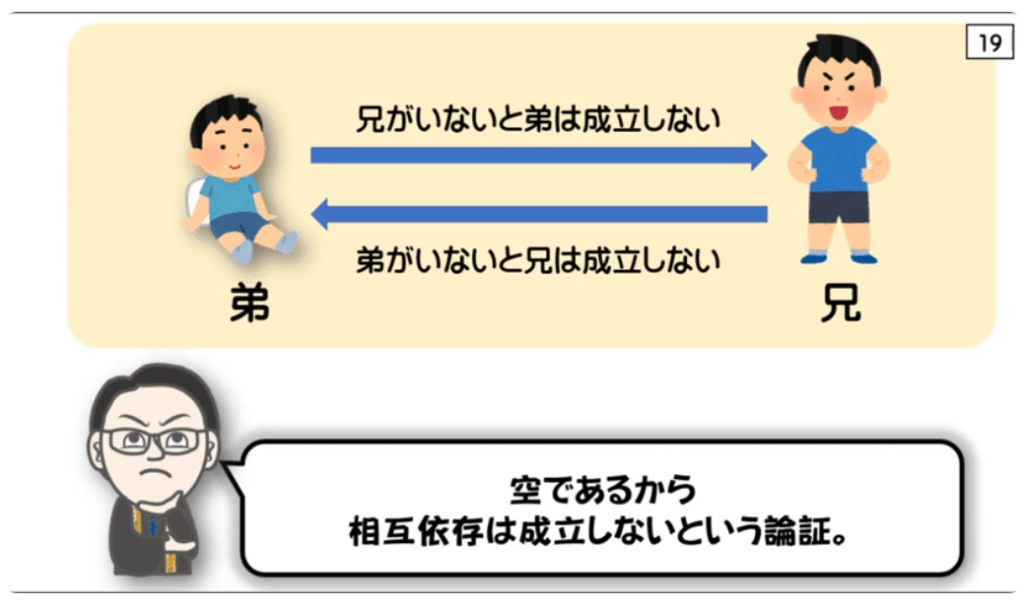

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~

■ 3.四大と身

第二章で龍樹が説いた区別のないものとはいったいどのようなものなのだろうか。『大智度論』から引用し、考察してみよう。

内の四大、外の四大と異なること無しと知る。ただ我見をもっての故、強いて我有りと為すのみ。

(第25 巻、231 頁、中)

ここでいう四大とは「地、水、火、風」を指す。経典によると、世界は四大でできあがっていると考えられていた。現代であれば、原子、素粒子などの量子で説明するのかもしれない。ここで注意しておかなければならないことは、四大は仮の名(仮名)なのだということである。第一義諦の立場では、このような見方はそもそもありえない。文字や区別などは存在しないのだから。聖人には説くところがあり、聞いてもらうために、ひとびとが好む区別をあえて設定し、それを文字化して説くのである。したがって、区別をあらわす文字は、仮の名である。文字である四大もまた仮名である。その仮名である四大を、ひとはさらに自分の身体を基準にして内と外に区別する。龍樹の注釈によると、この区別は我見に依るもので、我見が強いて我の存在を作りあげるのだと説く。関連する別の箇所を引用しよう。

外の四大飲み食いし、それ身の中に入る故に、内と為す。若し、身死すれば、還りて外と為る。

(第25巻、362頁、下)

内外の区別がひとの恣意性に基づくことを示唆したものである。龍樹は、このことをより明確にするため、以下のように説いた。

四大、名づけて身と為さず。所以はいかん。これは四、身は一故に・・・我は四大の中に在らず。四

大は我の中に在らず。我、四大を去って遠し。ただ顛倒をもって妄計し、身と為すのみ。

(第25 巻、404 頁、中~下)

龍樹の注釈によれば、身体の内外の構成要素はまったく同じものである。それにも関わらず、四大の四に対し、この身体は一というように数字の相違をもって意図的に区別を設け、我が身を設定するのは、本来の在り様を隠蔽する妄想に過ぎない。そのような行為は、本来の在り様を顛倒させるものだ、と指摘する。

この指摘は、おそらく、同じ要素からできているという観点だけに着目するなら、納得しにくい内容

ではない。しかし、われわれは内と外とは連動(後章のいいかたを先取りしていえば縁起)しているようには感じないのではないか。

龍樹の分析が指摘する観点からすれば、このような見方そのものが顛倒なのである。われわれの認識のメカニズムそのものが作為であり、この作為は、本来相互依存して在るはずの縁起を顛倒させ、それぞれが独立して存在すると見せかけるものなのだと、龍樹は指摘する。これは大変重要な指摘である。

まとめよう。この章では、四大と身体とはおなじ構成要素なのだから相互依存(縁起)して在り、区別を設けることは我見による顛倒、いわば偏見なのだという龍樹の注釈を示した。

実は、このような観点は、なにも龍樹の独創ではない。

仏典が繰り返し説く観点なのである。それを龍樹が注釈しているにすぎない。

この顛倒を除去することで、縁起が見えてくる、というのが龍樹の主張である。

次に、この縁起の見方を妨害する「区別」的視点を念頭におきつつ、中村が説く縁起と空等の諸概念の関係を検討しよう。

<参考情報>

■執着から離れる

・名付けることを排する

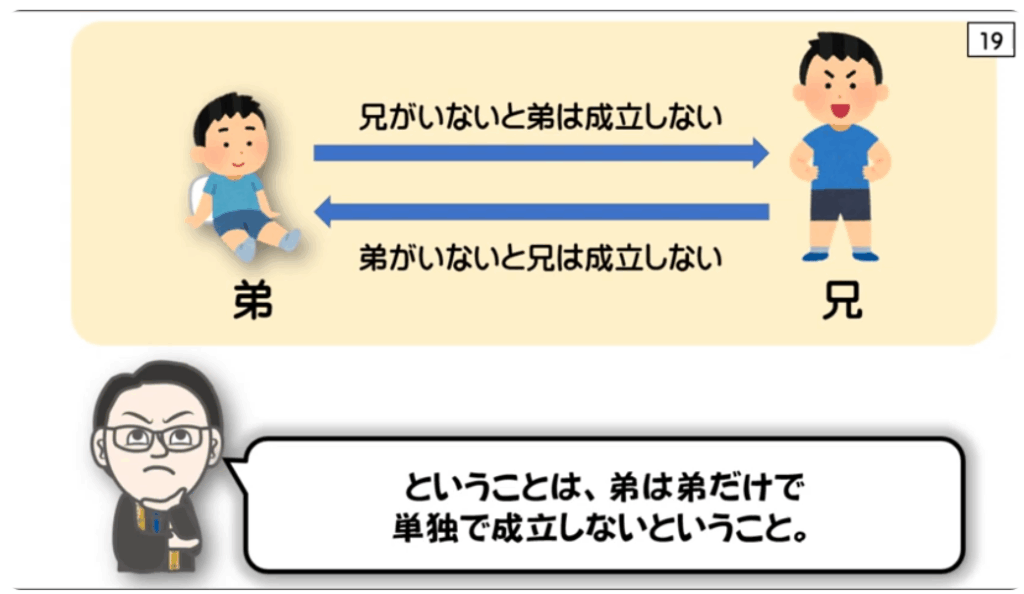

■縁起とは

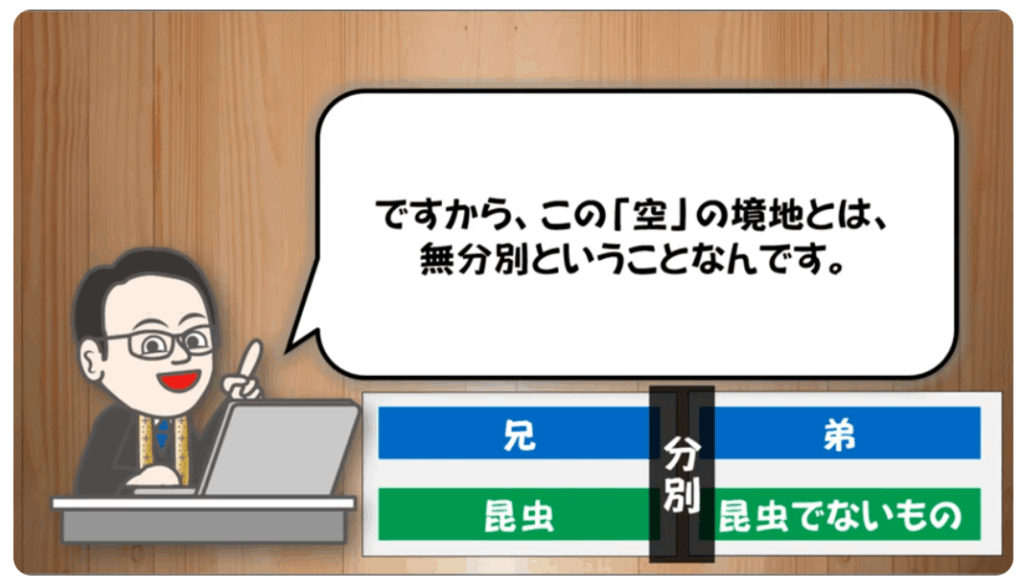

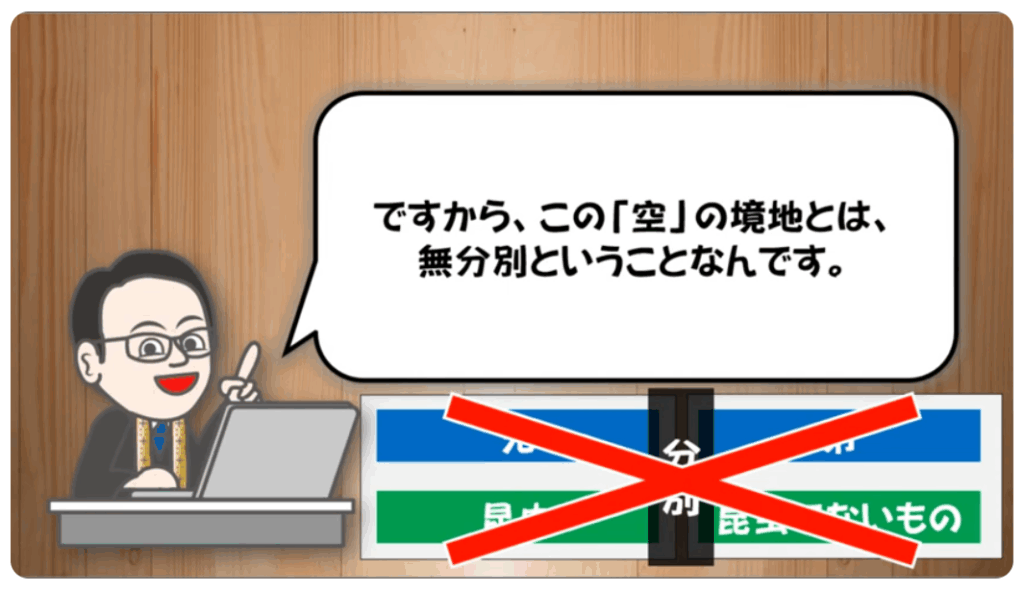

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

■相依性の否定

<参考情報>

■『中論』は

・空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

出典:サブタイトル/NN2-1.『中論』:『空の考察』~空と無自性/縁起(=相互依存)それ自体に否定を内蔵した概念~(龍樹:中村元著より転記)

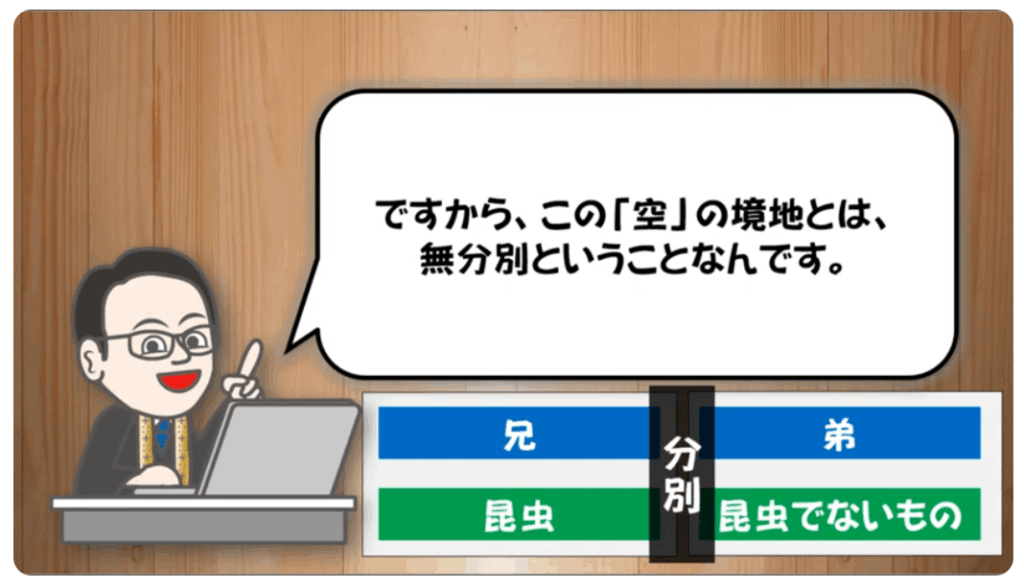

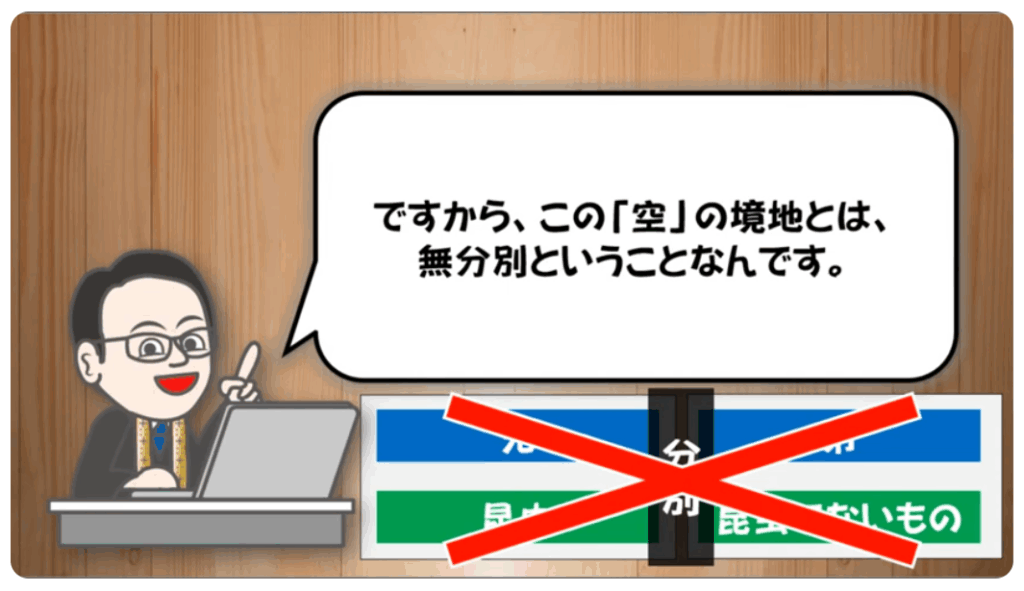

■我々が勝手に昆虫というカテゴリを付けた(名付けた)

・実体はない

⇒無自性=空

■名付けられたも=有為

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え」2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

このように施設や仮名に積極的な意味を持たせることが可能である。それどころか、仮名がなければ因果も時間も把握できないのである。我々の持つ、確かであるとされる知識の、そのほとんどは因果関係や所属関係の事柄である。

しかしそれは、実は概念構成による定義や公理といった、約束事即ち仮名によって成り立ち、それらを用いた証明によって知識の確実さを主張していたのである。その約束事が当たり前のようになってしまえばそれらの知識は暗黙の了解事項になるだろうが、その「約東」の決め事という枠を取り外せば、自分に都合の良い勝手な現実の切り取りでしかないことが曝け出されるだろう。このような批判的見方によって知識の不確実さを暴き、その果てに「諸法実相」(dharmata)が拓かれるとするのが龍樹の立場であると考えられるが、残念ながら、それ以上の「諸法実相」の詳しい説明は『中論』においては見いだせない。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~

■ 4.縁起と諸概念

中村は、「空観(くうがん)とは、一切諸法(あらゆる事物)が空であり、それぞれのものが固定的な実体を有しない、と観ずる思想で・・・かかる理法を体得することが 無上正等覚(むじょうしょうとうがく)(=さとり)であると述べる。

中村がいうように、確かに『大品般若経』『妙法蓮華経』『維摩詰所説経』『華厳経』『金光明経』などで頻繁に説かれる用語に「阿耨多羅三藐三菩提」がある。龍樹は『十住毘婆沙論』においても、これを繰り返し用いて説いた。これは原語を音写したもので、意訳すると「無上正等覚」となる。

中村の指摘に従えば、〔一切諸法=空=ものは固定的実体無し〕と「体得すること 」である。特に「体得」に関しては後々問題になるので、確実に押さえておきたい。この無上正等覚に実相と四大とを重ねてみれば、イメージしやすいのではないか。なぜなら、一切に区別がない状況であれば、結果的にあらゆるものが平等であると必然的に悟らざるをえないではないか。そのためには、区別を解消する必要がある。縁起はそのための方法だと予測し得る。

中村によると、龍樹の『中論頌』のねらいは、伝統的保守的仏教教団である「説一切有部(略して有部)」との論争にあったとする。この教団は、「一切の実有なる法体が三世において恒有である」ことを主張した。

この場合の「法」とは諸説あるものの、「自然的存在を可能ならしめているありかた」だとする。した

がって有部の主張する法は「時間的空間的規定を超越している普遍的概念」に沿うものとし、西洋での

プラトンのイデアなどを類似するものとして例示する。さらに法と本性との関係に論がすすみ「「・・・

であるありかた」としての法が一つの実在とみなされ、「ありかた」が有るとされたばあいに、それが本

性といわれるのである」と注釈する。

次に、法とものが同一扱いされる歴史的経緯を示したうえで、「この「もの」というのはけっして経験的な事物ではなくて、自然的存在を可能ならしめている「ありかた」としての「もの」であることに注意せねばならぬ」と述べる。

このような本性をもつ法ないしものは「経験的に知覚するものではなく、したがって自然的存在ではなく、自然的存在を可能ならしめているありかた」だから、「自然的存在は過去未来においては存在しないが、「法」は三世において存する、という意味であろう」と中村は推測する。

以上のことから、有部の思想を「実在論と訳するよりも実念論(唯名論nominalismに対する)と訳したほうがよいかもしれない」 としつつも、有部が命題自体をも認めたので「結局、有部の思想に西洋哲学の「何々論」という語をもち込むことは不可能なのではなかろうか」として、その章を結んでいる。

以上は、龍樹の論争相手の有部の思想の要約ではあるが、それによって法の意味の概要がひとまずつかめる。

有部の思想を借りて、法に関する中村の注釈をまとめるとこういうことになる。法は、ものと言い換えることが可能であり、両者は概念に近いもので、自然的存在ではなく、それゆえ時間を超越して実在するものである。法は本性をもつゆえに自性が成立する。以上を図式化すると、〔法=概念=実在=自性〕となる。

これは中村が龍樹の論争相手とする有部の法に関する諸関係を、中村の注釈をもとにまとめたものである。このことから龍樹の主張は、これと正反対になるのではないかと推測し得る。しかしながら、ここには縁起も空も中道などもいまだ登場していない。こののち、中村は縁起と諸概念の注釈をはじめるので、それらを要約していこう。

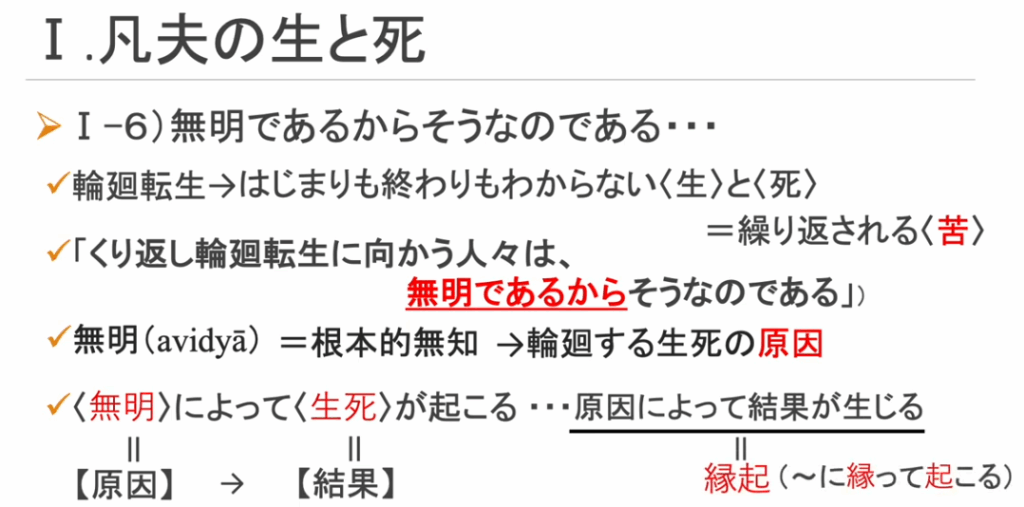

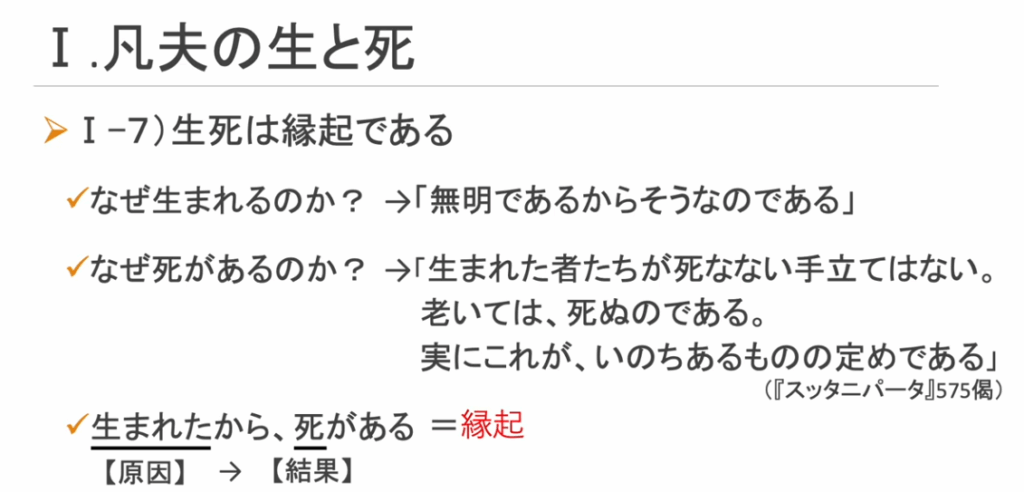

次は、縁起についてである。中村によると、縁起には二種類あるという。ひとつは時間的生起関係の意味をもつもの(自然的存在の領域を指すと思われる)。もうひとつは論理的な依存関係を示すもの(法=概念の領域を指すものと思われる)。

中村の指摘によれば、漢訳者である「クマーラジーヴァが両者を区別していないのは、その区別を示すに適当な訳語が見つからなかったからであろう」と、その該当する原語を参照しながら推測する。(実は、クマーラジーヴァは、『大智度論』の本文(第25巻、239頁、中と307頁、中)で二か所だけだが「縁起」を使用していることを、論者は付記しておく。引用等は紙数上、割愛する。)区別のなさが混乱を招来したことを指摘するものと思われる。

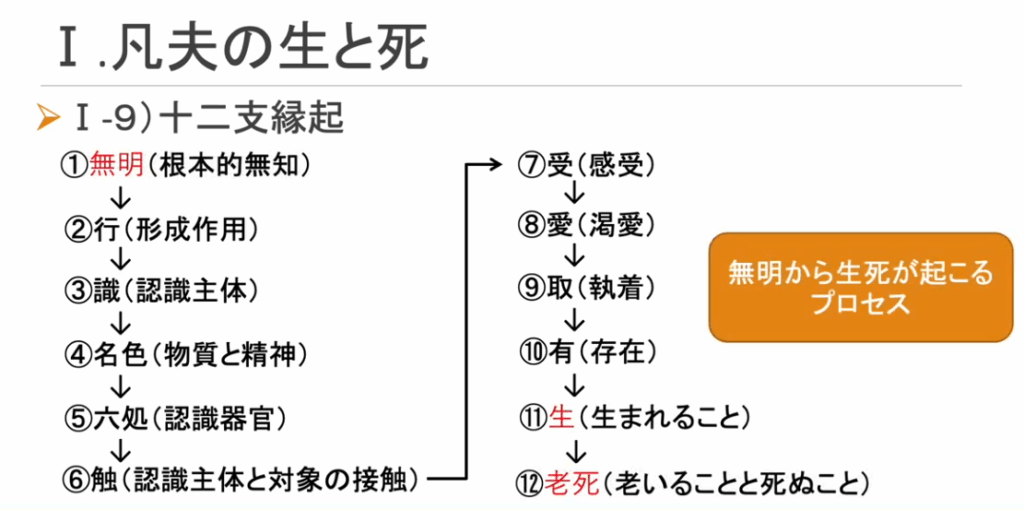

龍樹の論争相手だった有部に関するものとしては、「有部が最も力説したのは「分位縁起」であり、後世になれば、縁起とは衆生の生死流転する過程を述べるこの胎生学的な解釈がほとんど他の説を駆逐するに至った」とする。

ここでいう「分位縁起」も「胎生学的な解釈」も時間的生起関係を意味するという。したがって、あれがあるからこれがあるという因果関係を指すとする。これが中観哲学と対比させるために中村がまとめた有部の縁起に関する考え方である。

それでは、有部に対抗する中観派の縁起はといえば、「『中論』の詩句の中には相依性という語は一度も出てこないが、しかし縁起が相依性の意味であることは注釈によって明らか」とする。中観派の諸説を紹介した後、「長と短とが相依ってそれぞれ成立しているように、諸法は相互に依存することによって成立しているという。これは法有(ほうう) の立場においては絶対に許されない説明である」と述べる。以上の引用から、有部が縁起を時間的生起関係と捉えるのに対して、中観派は相依するものと捉えることがわかった。

ところが、龍樹は『中論』において時間的生起関係に関する縁起をも説いていた。『中論』は、二七章の構成である。中村によれば、「第一章から第二五章までに出てくる縁起は全く論理的な「相依性のみの意味なる縁起」であり、第二六章において・・・時間的生起関係を示すもの」が突然に出てくる。それ

でもなお、中村は「『中論』の主張する縁起が十二有支(時間的生起関係を示すもの―註は引用者による)の意味ではなくて、相依性の意味であることは疑いない」とする。

このあたり、少し強引な気がしないでもないが、中村は〔縁起=相依性〕と捉える。仮に中村のいうように相依であれば、当然のことながら自性はありえない。有部の自性とは文字通り、ものは独立して実在する。

だから、自性と相依性は矛盾する。

相依であれば、諸概念は相依の集積と考えられる。相依は自性を否定するのだから、概念は単独で成立するものはひとつもないことになる。

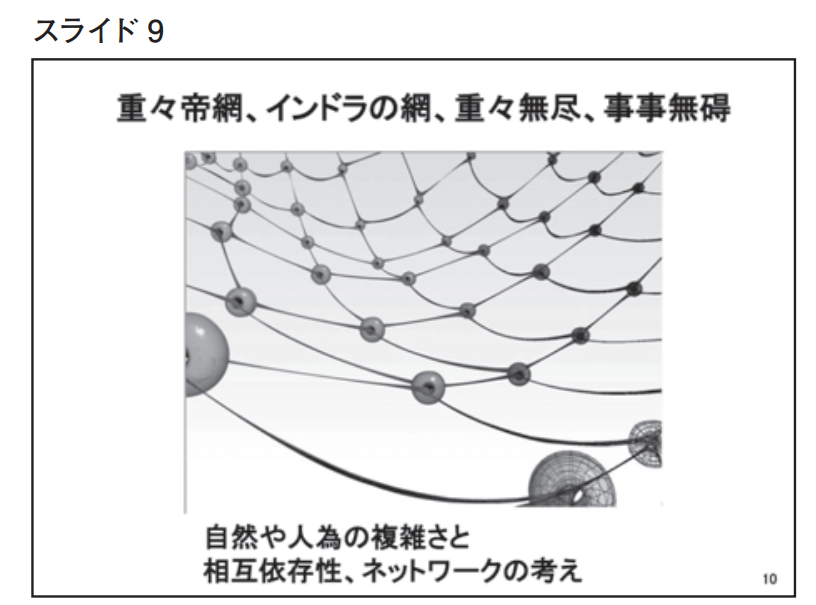

したがって、中村は「一と一切とは別なものではない。極小において極大を認めることができる。きわめて微小なるものの中に全宇宙の神秘を見出しうる・・・実に『中論』のめざす目的は全体的連関の建設であった」とやや感動的に述べているように思われる。確かに、諸概念が相依であれば、自性性を否定することが可能となる。中村のいうように「一と一切とは別なものではない」と考察し得る。

<参考情報>

■同じパターンが繰り返される系とは

・あるパターンを見てもその大きさ(スケール)が分からないことを意味する。

⇒つまり、大きなスケールでも小さなスケールでも同じように見える。

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

ここで気になるのは、二つ。ひとつは、中村によれば、無上正等覚は体得することである。ならば、思考することではないはず。もうひとつは、すでに中村が指摘したように、縁起には二種類あり、そのうちの概念領域のみが縁起の持つ意味であるとすれば、時間的生起関係(自然的存在領域)の意味を持つ縁起を『中論』の終わり近くにあえて龍樹が持ってきた理由がいまひとつ判明しない。以上の疑問を残しつつ、次に中村の空についての考察を検討しよう。

中村はまず空を無と誤解する実例をいくつか並べた後、「中観派はインド一般においてのみならず近代

西洋の多くの学者によっても虚無論者であるとされている」ことを示す。そうではないことを示すため

に、「空が無の意味でないとするならば、しからば、どのように解すべきであろうか」と自ら問いをたて、その答えを諸説から探っていく。

その答えは、「中観派の思想によると、一切の法は相依って成立している、すなわち縁起しているのであり、空と縁起は同義であるから、ここにおいて始めて一切皆空という主張が基礎づけられ」るとし、それゆえに「従来中国においても、また近代西洋においても、ナーガールジュナは縁起を否定して空を説いたという解釈がかなり行われているが、これはかれの原意を得ていないことは明らかである」とする。

これにつづいて、縁起と無自性の関係に論がすすみ、中観派の諸説を引用しつつ、相依ゆえに無自性となることを示す。

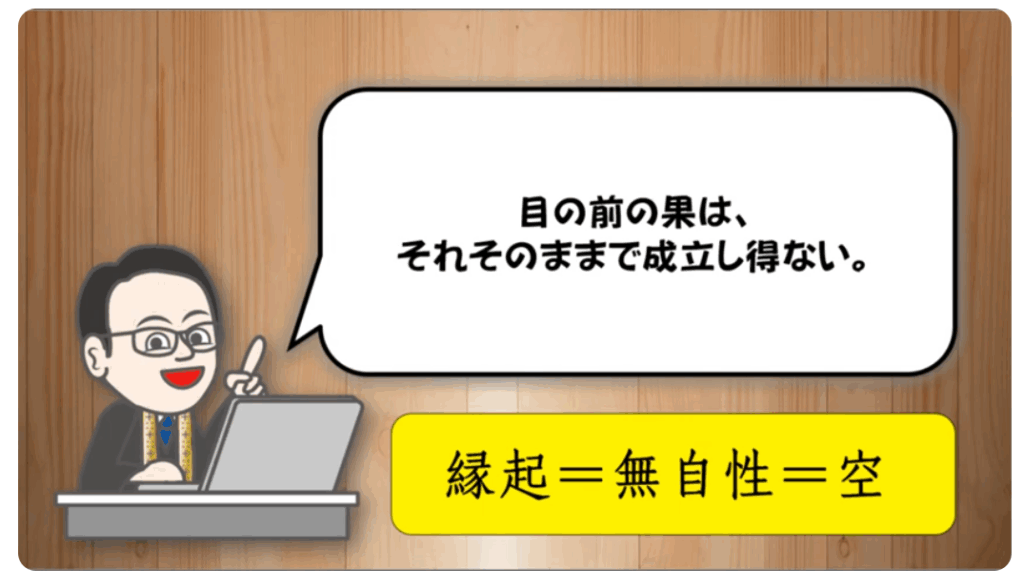

そのうえで、三概念の論理的関係を龍樹の諸著作から引用しつつ、「「縁起→無自性→空」という論理的基礎づけの順序は定まっていて、これを逆にすることはできない」ことを確かめる。

次に、三概念の歴史的関係を、経論等を種々に引用したあとで、「空(およびその同義語)→無自性→縁起であり、両者における関係ないし順序は全く正反対」であることを確認する。

となれば、その理由を確かめる必要がある。それゆえに、中村は近年の諸学者の論文から「小乗は個人存在の空(人空)のみを説いていたのではなくて、法空をもすでに説いていた」ことを示し、持論の証拠とした。人空、法空ともに実体としての自我を否定するものだが、法空(縁起)こそが中村の最も主張したいところである。

法空が小乗の頃と、のちに生じた大乗との差別はないことから、まず空が説明の発端であることを示す。その後、空と無を同一扱いする風潮が生じたために、無自性をつかってその誤解をとくようになった。さらに時代が下って「「最初期の仏教以来重要であった「縁起」という語をもってきて、それを「相互限定」「相互依存」の意味に解して空および無自性を基礎づけたのである」とし、論理的関係と歴史的関係の逆転の説明をつける。

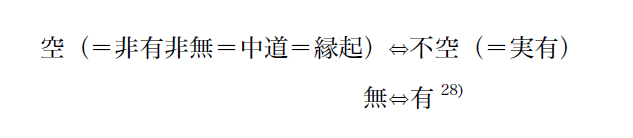

ここまでの中村の主張を要約すると、論理的関係と歴史的関係は逆転していたが、〔縁起=無自性=空〕ということになる。これを論者なりに注釈すれば、当初は空で理解が可能だったものが、それだけでは空と無は同一なものと解釈する風潮が生じた。それで無自性という概念で空を補足説明するにいたった。やがては、それでも誤解が生じたために、もともとからあった縁起という概念をもってきて、それに相互依存という意味を持たせ、さらなる補足説明のために使用することでおさまりをつけようとした。

したがって、歴史的順序と論理的順序が逆転してはいるが、要は無自性も縁起も空の説明のために用いたものだとすれば、三者は等号で結ばれることは当然のことである。

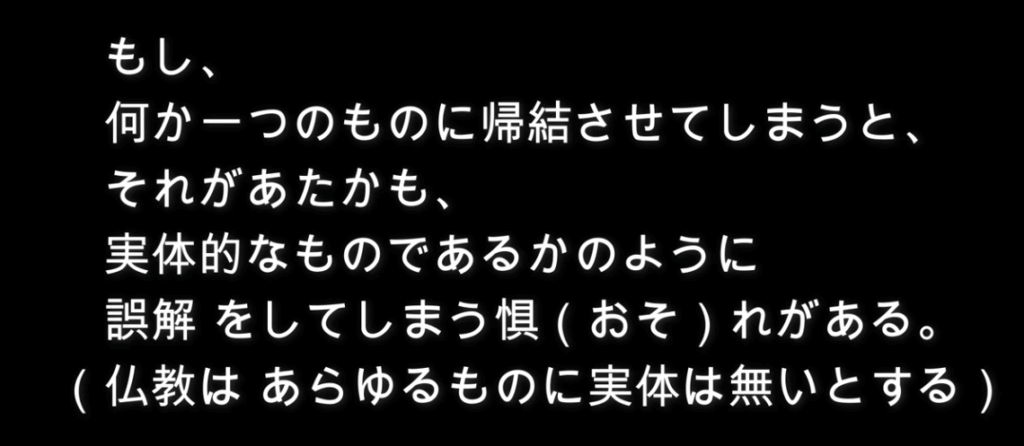

まして、縁起は三者のうちで最後に使用したとなれば、説明言語としては三者のうちで一番包摂的ということになるではないか。だがしかし、あまりに諸概念を縁起に集約させることでかえって見えにくくなることはないのだろうか。

次に中村は空と中道との関係について注釈を進める。

種々引用した後、「一言でまとめるならば、『中論』においては、中道とは非有非無の意味であるといってさしつかえない」。「要するに空とは有無の二つの対立的見解を離れた中道の意味であるといいうる」とする。

中村の注釈を待たずとも、諸仏典は中道を一辺に偏らないことだと説く。中村の注釈の際立つところは、中道を空と連結させたところにある。このことから〔中道=空〕となり、これまでの論をあわせると、〔縁起=無自性=空=中道〕となる。これをさらに発展させ、中村は以下のように図式化する。

この図式を説明すると、無と有は位相が同じで、それらの対立を超越したところに空などがある。したがって、空と無は対立関係にない。同様に空と有も対立関係にない。

空が対立するのは「三世実有法体恒有」の実有である。

したがって、「仏教の経論の中において有が空と対して使ってある場合には、その「有」は・・・「実有」の意味に解してよい」とする。

このあと、中村は「無には二種あることを知らねばならない」と前置きして次のように語る。

「有と対立した無であり・・・その対立を打ち切った無である・・・「無所有」という語も・・・「無自性」という語の中の「無」の意味も同様に考えられる」と述べる。

先に有に二種あることを述べた。有と実有である。両者は位相が異なるとするのが中村の主張である。

今度は無に二種あることを述べる。名称は同じ無なのだが、空と同位相にある無があるというのである。ここで、有に対する無ではなく、無=空に関して、すこしだけたちどまって、ふりかえりたい箇所がある。中村が251頁で引用した『中論』の第二四章だが、実は全体でただ一回だけ、ここで「中道」が登場する。

衆の縁に因って生ずる法を我は即ち是無たりと説く。また、是仮名たりと為す。また、是中道の義たり。 (第30 巻、33 頁、中)

この中でクマーラジーヴァが「無」と訳したところを中国では後に「空」と変更したことを中村は指摘し、「この詩句は中国の天台宗の祖とされる慧文禅師によって注意され・・・空というのも仮名であり・・・空をさらに空じたところの境地に中道が現われる」と、天台宗が中道を三概念(空、仮、中)の最上位に置く経過を批判的視点から注釈した。

だが、この注釈は正確ではない。中道に重きを置く根拠は、むしろ『菩薩瓔珞本業経』(第24巻、1014頁、中)にある。そのことを天台大師智顗は、『維摩経玄疏』(第38巻、525頁、中)で述べている。これに関しては、その理由について論者なりに考えがあるので、少々述べておく。そのために、智顗が典拠した『菩薩瓔珞本業経』から該当箇所を引用しよう。

三観は、仮名より空に入る二諦観。空より仮名に入る平等観、この二観は方便道たり。この二空観に

より、中道第一義諦観に入ることを得。 (第24 巻、1014 頁、中)

この経の創作者の注釈によれば、中道第一義諦観を三観のうちで上位に位置付けた。なぜ、このように注釈したのか、論者は以下のように考察する。中村の持論は空=仮=中であることはすでに述べた。それらは縁起に集約されることも述べた。それはそれでよい。だが、これは諸概念を縁起に折り畳むことを意味するのではないか。仮に折り畳まれたものを展開し、仮を此岸に空を彼岸に譬えればどうだろう。これは中村の持論の理解を容易にすることにならないか。

われわれは習性によって、此岸にいる。空は容易に理解しがたい。だから彼岸に譬える。この両者は中村の言うように同じものの異名である。そうだとしても、此岸と彼岸に譬え、双方に偏らないことを示す中道を加え立体的にすれば、折り畳まれていたものが展開され、理解しやすくならないか。

なにをもって正しい注釈とするかは難しいところだが、経典の創作者に限らず、龍樹も智顗も読み手に彼らの内証を理解させるために説いたのである。だとすれば、その注釈はできるだけ読み手聞き手の理解を促すように巧妙を目指したはずだ。論者は、このように考察する。何よりも、当の中村自身、縁起を思考することに卓越しながらも、その体得については言及していないではないか。

<参考情報>

■空観思想(=中道:龍樹/ナーガールジュナ)を基盤にして

『天台思想』

■仏教(釈尊)は

・あらゆるものに実体は無いとする

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

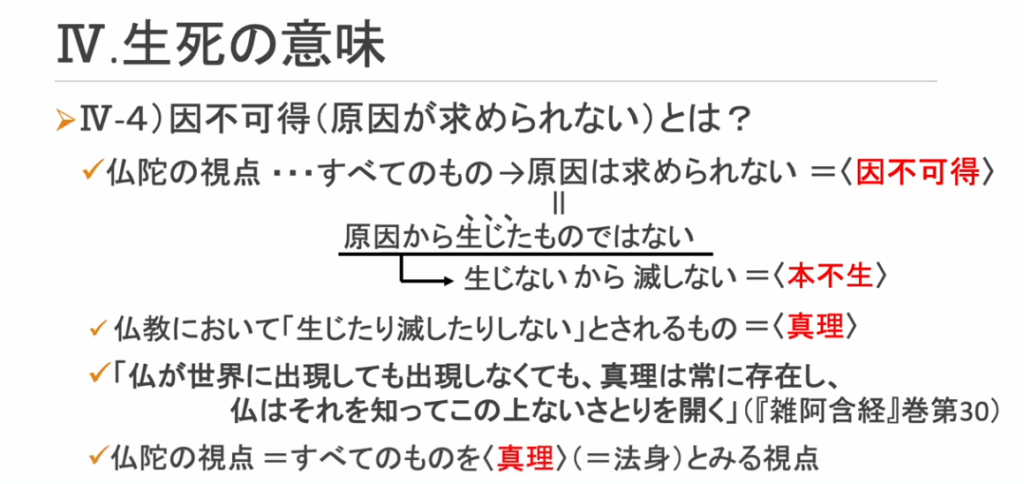

空の考察にもどろう。空に関連して、中村は「諸法実相」に言及する。ここで中村は実相の原語を調べ上げ、五種類あることを突き止める。それらは「法性」「真如」「実際」「法の自性」「真性の特徴」であるが、どれもが「諸法が互いに相依り相互に限定する関係において成立している如実相を意味し、「縁起」と同義」と、これまで同様に縁起に集約させる。それはそれでよい。

このあと、中村は「『中論』のうちで「諸法実相」を最も明瞭に説いているのは第一八章(アートマンの考察)であろう」と述べる。中村は第三部において、『中論頌』を自らサンスクリット原文から日本語に翻訳し全掲載する。諸法実相を最も明瞭に説いたとされる第一八章のその箇所を漢訳と併記して中村の訳を以下に引用する。ここは龍樹の思想を考察するには、大変に重要な箇所である。

諸法の実相は 、心行も言語も断じ生なく、また滅なし。寂滅して涅槃のごとし。

(第30 巻、24 頁、上)

心の境地が滅したときには言語の対象もなくなる

真理は不生不滅であり、実にニルヴァーナのごとくである (364 頁)

ここで着目しておかなければならないのは、「諸法実相」の中村の翻訳である。この「諸法実相」の原

語は中村が先に分類したなかの「法性」にあたる。なぜそれがわかるかといえば、漢訳の同頁の脚注に原語が記載されているからである。しかし、ここでは原語が何にあたるのかは問題とはしない。重要なことは、中村がそれを「心の境地が滅したとき」と訳したことにある。もちろん、境地と言っても決して実在を表すものではなく、心の状態だろう。しかし、少なくともこの箇所においてはクマーラジーヴァの漢訳では明確になっていない。中村の翻訳でこそ、明確にすることができたのだ。

ところが、中村はこのように自ら訳しながら、これがいったいどういうことなのかについては注釈していない。次章で詳しく述べることにするが、ここで論者が言いたいのは、縁起は心では把捉し得ないということである。のちに中村は第四部で再びこの箇所にふれる(440頁~441頁)が、西洋哲学の観点からで、龍樹そのものの思想を深く掘り下げてはいない。これは、まったく看過できないことだ。ここがまさに急所ではないか。心の境地を滅したときには 、当然のことながら、言語の対象もなくなる。ならば、諸概念を集約させた縁起も消滅すると思うがどうだろうか。ここに矛盾が生じるのではないか。

つまり、諸概念は縁起であるとして、それは心の境地を滅しなければ、把捉し得ない。心では縁起と知りつつ、心の境地を滅することで、それが現れるという矛盾。これこそが第一義諦なのではないか。

中村は第二部の最終章で、「等正覚を成ずることがニルヴァーナであるから、縁起を見ることがただち

にニルヴァーナに入ること」と述べ、重要諸概念を縁起に集約させた。その一方で、「ニルヴァーナに

入るということ自体が実際には存在しないのである・・・「ニルヴァーナが無い」というのはたんなる形

式論理をもって解釈することのできない境地である。結局各人の体験を通して理解するよりほかに仕方

ないのであろうと注釈する。

これらをまとめると、〔縁起を見ること=ニルヴァーナに入ること=各人の体験〕となれば、中村は自身の矛盾を放置したことになるのではないか。なぜなら、縁起が概念領域だけならば、必ずしも体験を必要とはしないからだ。あくまでも心で執拗に解析し把捉すればいいではないか。

中村は、最後にブッダに言及する。「ブッダは無明を断じたから、老死も無くなったはずである。しか

るに人間としてのブッダは老い、かつ死んだ。・・・この矛盾をナーガールジュナはどのように解してい

たであろうか。

『中論』にはこの解答は与えられていない・・・自然的存在の領域と法の領域とを区別するならば・・・自然的存在の領域は必然性によって動いているから、覚者たるブッダといえども全然自由

にならない」と述べ、さらに「法の領域においては諸法は相関関係において成立しているものであり・・・無明に覆われていた諸事象が全然別のものとして現われる」とする。

中村の上記の注釈を考察してみよう。ブッダが無明を「断じた」とはどういう意味か。それは、明と無明は縁起するゆえに、無明が実体として独立して存在するのではないという意味である。いいかえれば、明も無明も縁起するゆえに空と捉える。それが、断じたという意味である。中村は、無明を概念領域と捉えている。その一方で、老死は自然的存在領域に属するものとして区別している。仮にそうだとしても、自然的領域もまた縁起するのではないか。中村の考察を敷衍すれば、老死もまた、それぞれが独立して実体としてあるとは考えにくい。

たとえば、老は若と、死は生と縁起するのではないか。そうだとすれば、それぞれは空のはずである。無くなったのではない。中村は、法の領域においては縁起によって自由にし得ると考えているようだが、そんなことはない。縁起ゆえに自由にならないのではないか 。縁起観の卓越性は、そのことを知ることにある、と論者は考察する。

縁起とはあらゆるものは自性性などなく、空と捉えることである。自性性があるならばともかく、中村が注釈するように、そんなものはない。法を概念領域に限定したとしても、法は縁起するゆえにこそ、自由になどできない。なぜならば、独立して存在するものは何一つとしてないのだから、縁起の総体をいったいどのように自由にし得るというのか。「無明に覆われていた諸事象が全然別なものとして現われる」とは、諸事象は縁起して在るゆえに何一つとして自由にはならないということに気づくことではないのか。

これではっきりとした。中村の縁起は徹頭徹尾概念に関するものであった。思考に関するものであった。それはよい。なぜなら、その思考を徹底することで、諸概念を縁起に集約し得たからだ。だがしかし、思考にあまりにこだわりすぎると、そこから出られなくなるのではないか。次章では、中村が縁起を概念に偏重して龍樹の思想を捉えることに応答する形で、龍樹の思想を再度捉えなおしてみたい。

<参考情報>

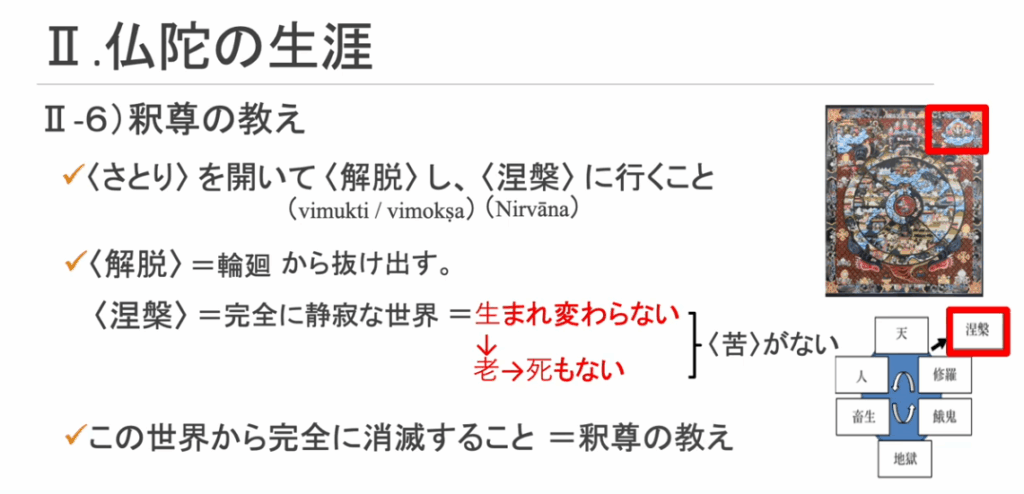

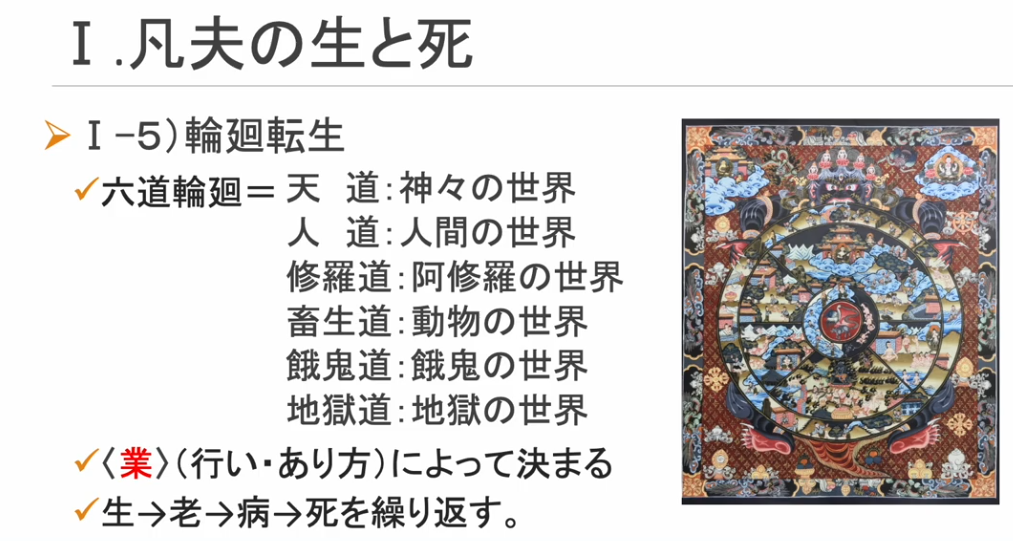

■解脱⇒涅槃

・六道輪廻のサイクルの外(涅槃)

⇒右図の赤字枠

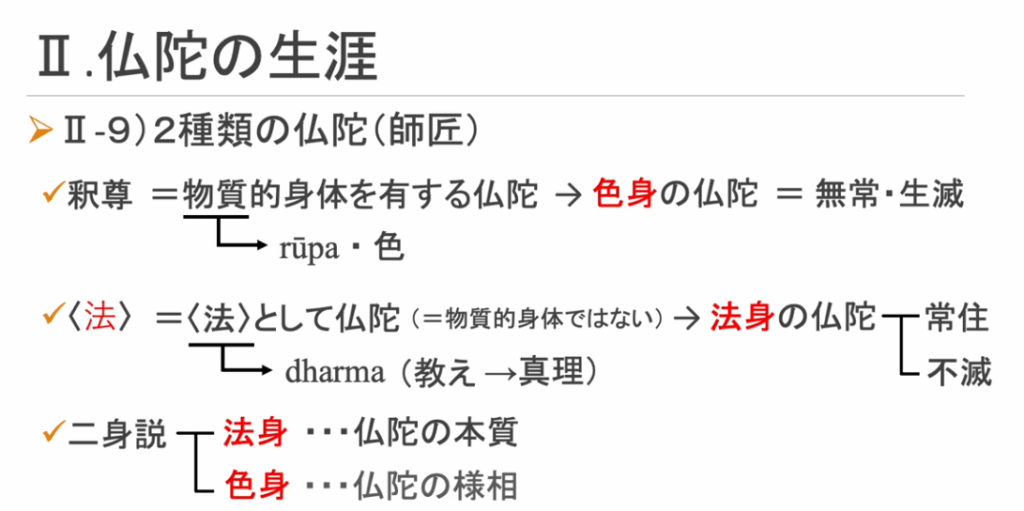

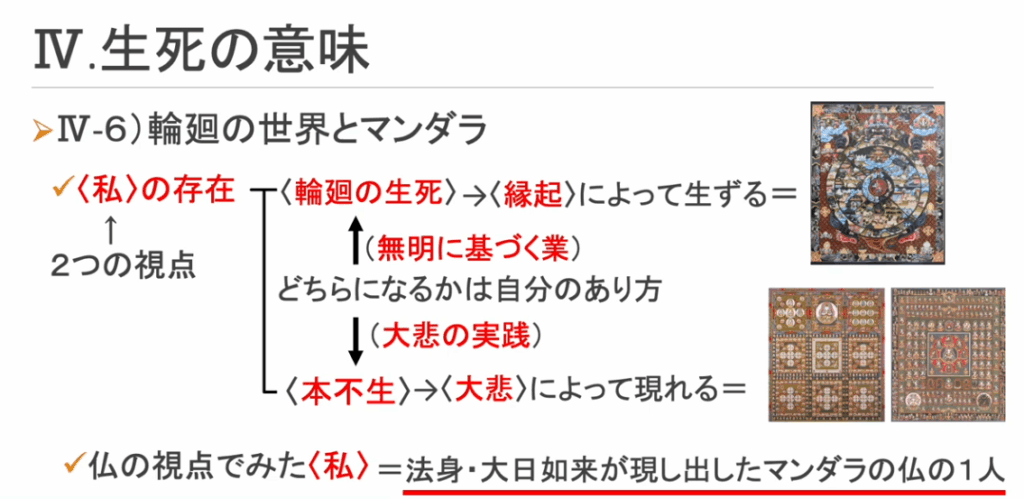

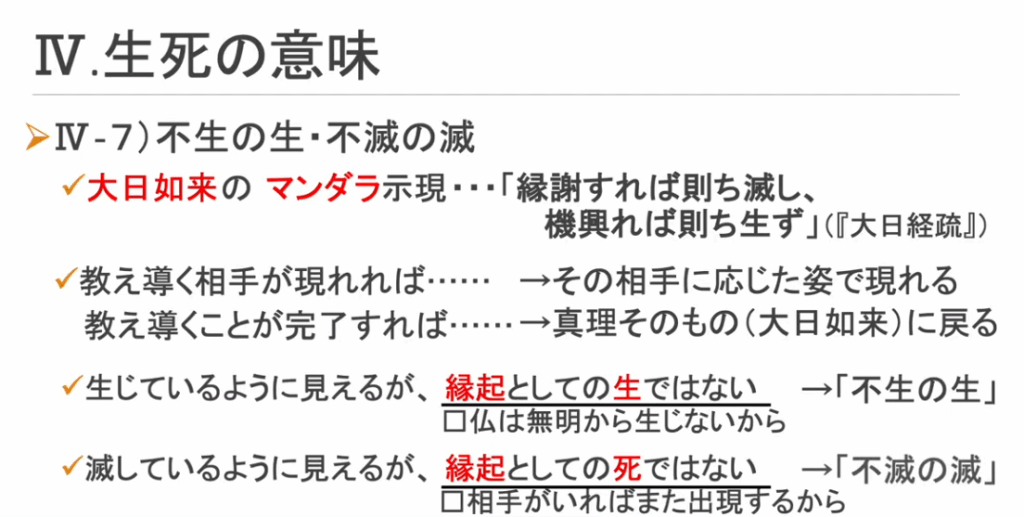

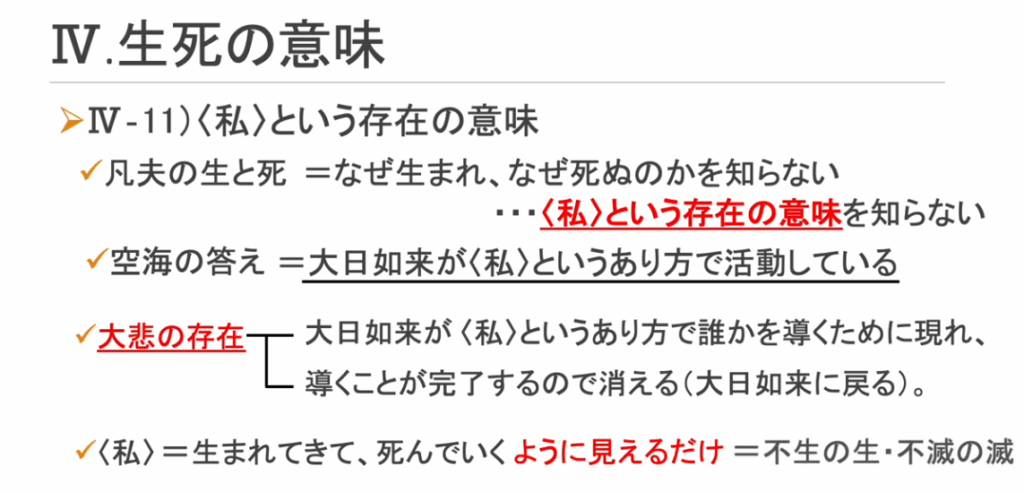

■法(ダルマ)=<教え>から

・後世は

⇒<教え>で説かれている内容(真理)に拡大解釈されるようになった

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

■ 5.心の境地

この最終章では、中村が「諸法実相」を「心の境地が滅したとき」と訳した箇所に徹底的にこだわってみる。中村はこの箇所をさらっと訳すのみだが、これは中村の縁起の解釈が概念の領域(思考の領域)にとどまったことと深く関係するのではないか、と論者は考察する。

たびたび引用した『大智度論』とは、「大なる智慧で彼岸に渡(=度)る論」である。題名が示す通り、智慧に主眼をおく。智慧の眼は、肉眼が見えるものを見ないかわりに、肉眼が見えないものを見る。クマーラジーヴァが漢訳したこの論は、百万語に迫る大著であり、仏法について語らないものはないといえるほどに、種々の角度から語ったものである。だが、よく読むと、どの頁を開いても、龍樹の伝達しようとすることは、それほど多くはないことに気付く。むしろ、ほとんど以下のように集約しうるのではないかと思われる。

それは、「諸法実相を見るのは智慧(般若)であり、その智慧で無上正等覚(阿耨多羅三藐三菩提)を得る」ということになろうか。これだけのことを伝達するのに、これほどの量になるのは、言いかえや巧妙な比喩を膨大に創作し、そのどれかで読者が気付くことをねらっているように思える。

心の考察に入る前に、「心」を定義しておきたい。そうすれば、より明確に龍樹の伝えたいことがつか

みやすくなる。仏教には「五蘊」という用語がある。それは五陰ともいい、龍樹は五衆ともいった。五蘊とは「色・受・想・行・識」のことで、色は身体とも物質ともいい、それ以外は心の作用(機能)を表す。そのなかの受は五感を表す。五感とは五官によるもので、眼・耳・鼻・舌・身だが、仏法ではそれぞれの機能を眼識・耳識・鼻識・舌識・身識という。なかでも意識は五識をまとめる機能をもつことから心王ともいう。以上のことから、心を「意識を含む六識」と定義しておく。まず、智慧が把捉する法の領域をいかなるものとみていたのかについて、『大智度論』から引用しよう。

<参考情報>

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

問うて曰く、何等をか是一切智知る所の一切法たるや。答えて曰く、仏、諸比丘に告げたまわくがご

とし、汝の為に一切法を説かん。何等をか是一切法たるか。所謂、眼色耳声鼻香舌味身触意法。是

十二入を一切法と名づけたり。 (第25 巻、259 頁、中)

ここにあるように、智慧が把捉する一切法とはなにも意識がつくりだす諸概念(法)に限定されたものではない。まず、この点を押さえておこう。

慧の眼は清浄で、諸法実相を見たり。譬えば、真の水精のごとし。黄物が中にちゃくすれば、すなわ

ち、したがって黄色となる。青赤白色、皆、色に随い、変ず。心もまたかくのごとし。凡夫人の内心、

想智力故に、諸法の異相を見たり。 (第25 巻、99 頁、上)

智慧の眼は清浄であるから、諸法実相そのままに見る。ところがわれわれは、どうしても着色をする。着色は、六識による創作行為の比喩と解する。たとえば、眼が捉える範囲には限界がある。その限界内で捉えた諸領域を集合させ、意識がイメージを固定させて把捉する。だが、それは縁起をありのままに把捉したものではない。つまり、心の境地を滅することができていない。

六識の知る所を観れば、皆、是虚誑無実たり。大請願をなす。一切衆生をして不二の法のなかにとど

まり、この六識を離れしめんことを。 (第25 巻、415 頁、中)

ここでいう不二の法とは、先にみた一切の法が縁起で構成され、それゆえに区別のない状態(空)を指すと思われる。六識は区別を生産しつづける機能をもつ。六識とは、前の引用箇所では、想智力と思われる。六識から離れられれば、不二、一相の状態、つまり縁起を体得することが可能となる。

次に、六識から離脱した智慧が捉える法の状態を記述した箇所を引用しよう。

諸仏の心は、有為無為性の中に在らず。過去世、未来現在世に依止せず。諸法は実にあらず、顛倒虚

誑を知るゆえ。心、縁る所なし。 (第25 巻、209 頁、下)

この菩薩、仏法の正体を聞きたり。いわゆる畢竟空、我無く、我が所無し。一つの定まった実の法無し。見る所、聞く所、知る所、皆、これ虚誑たり。幻の如く、夢の如し。 (第25 巻、569 頁、上~中)

諸仏の心は、時間に依らない。時間は実体ではないことを知っている。諸法は実体ではない。心は縁る所がない。諸識が把捉したものは、実は縁起ゆえに未決定の状態(如)なのだ。そのことを智慧の眼は見抜く。

識、常に楽を求め、正要に入らず。これゆえ、識に依るべからずと言いたり。 (第25 巻、125 頁、上)

正要とは、〔縁起=諸法実相〕と解しておこう。識が縁起を見るための障害となることを龍樹は一貫し

て主張した。

この諸相、皆、識相・・・若し識、身より離れたらば、すなわち無し。 (第25 巻、231 頁、上)

われわれが捉えている固定化されたイメージはすべて識に依る。その識を身から離せば、諸相は消える。この身とは、第三章で検討した四大のはずである。とすれば、心の境地を滅した状態とは、内外の区別のない状態と考えてよいのではないか。つまり、内外は縁起してあると解してよいのではないか。

禅、心の意識を摂すれば、ただ心のみ。 (第25 巻、208 頁、上)

「禅」は原語を音訳したもので、意訳すれば「悟り」や「寂滅」などである。この禅によって心から意

識を摂取すれば、心のみになるという。いずれの引用からも、心を清浄無垢な状態に戻すことを説いている。そして、その無垢清浄な心は、内外の区別を生じさせない。とすれば、一相となり、一相のゆえに無相ともいえ、いっさいは平等となるのではないか。それこそが、中村が指摘するように、縁起ということになるのではないか。

『大智度論』の最終章では、準拠した『摩訶般若波羅蜜経』がそうであるように菩薩が悟りを求めて淒

絶な旅に出る。この旅に出た菩薩は悟りを得る方法を聴くために、厳しい修行ののち文字通り身を切り裂くのである。身を切り裂くときには激痛を感じたにちがいない。ところが、あとで元通りになる。以上のような厳しい修行は、身から識を引きはがしていくことを暗示し、切り裂いた身が元に戻るのは、四大に境界は存在しないことを示唆するものなのではないか。そのことを知る智慧を体得することの至難を説いたものともいえる。

意識、解き難し。 (第25巻、325頁、下)

五衆、縛なく解なし。もし畢竟空ならば、作者あることなし。誰か縛し、誰か解せん。

( 第25巻、393頁、上)

心が六識から解放されたあとの状態は、縁起によって区別のない、あらゆるものが平等な等覚を得る。

以上をまとめよう。龍樹の思想は、中村の指摘するように縁起に集約し得る。だが、その縁起は、諸領域に渡り、概念領域だけではなかったとするのが論者の考察である。われわれは識によって、諸領域において、それぞれが独立し、実体として存在していると思い込んでいる。ところが諸法実相はそうではない。縁起ゆえに、あらゆるものは未決定の状態(如)で存在するのだ。

ここで「如」をあらためて考察してみよう。龍樹は、「仏法の正体は、如幻、如夢」と述べた。「如来」という言葉もある。それらに共通するのは「如」だ。これが仏法の正体である。龍樹はそう注解した。意識はこの如を把捉できない。

以上から推測すると、如とは我が身の境界を除去した領域の総体とは考えられないか。総体といっても、中村が指摘するような宇宙大ではない。仮に理論的にはそうであるとしても、我が身の四大と交流し得るような範囲とは考えられないか。だとすれば、その範囲では縁起ゆえに脈絡があると言える。しかも、その範囲は縁起ゆえに、如ゆえに、未決定である。未決定のままに脈絡し合って存在する。このような状態を見るのが智慧の眼なのである。

■ おわりに

本論で論者の考察したことをまとめる格好で、以下の三つに絞る。

第一。仏法とはありのまま(実相)のものの見方を説いたもので、決して信仰を説いたものではない。龍樹はそれを文字を使って巧緻巧妙に注釈した。その内容は、あまりにわれわれの日常感覚からは乖離する。信じがたい。そのために、信を前提として注釈したのだ。重要なのは 、信ではなく、あくまで実相のものの見方の伝達にある。それを取り違えてはならないと考える。

第二。中村元の縁起に関する鋭い分析は、実相のものの見方に認識論的に肉薄した。この業績は大きい。なぜなら、龍樹の注釈もまた文字に依り、認識を架け橋とするからである。だが、認識は重要ではあるが、それもまた信同様に執着しすぎては本末転倒であると考える。龍樹の注解は、認識も信も縁起を習得するための手段であって、目的ではないことを示す。

第三。「諸法実相」は、中村が訳したように「心の境地が滅」することで見えてくる。実の相は、肉眼

や意識ではなく、智慧の眼が捉える。肉眼や意識では、それぞれが独立して存在するように見えるが、実相はそうではない。実相とは縁起である。あらゆるものは相互依存し、未決定のままに脈絡し合って存在する。あらゆるものは、相互依存(縁起)してあるゆえに、未決定の状態(如)で脈絡し合って存在するのである。

以上、龍樹の思想を三点に要約した。今後、龍樹の思想がどのように受け止められ進展していったのか、さらに考察を深めていくこととする。