【概念理解(縁起・無自性・空)をしやすくする導入部】

■ 無自性と仮名

【Google chrome AI回答】

「無自性(むじしょう)」は

仏教、特に大乗仏教における重要な概念であり、「空(くう)」や「無我(むが)」とも関連し、あらゆる事物や概念はそれ自体で独立して存在するのではなく、相互依存の関係性によって成立していることを指します。

「仮名(けみょう)」とは、

そのように相互に依存し合うことで相対的に成立しているが、自立的な実体はないことを示す「仮の名称」や「仮説」といった意味合いで用いられます。

■ 無自性の意味と仮名の関連性

無自性(空):

あらゆるもの(事象、概念)は、自立的な実体を持たず、他のものとの関係性においてのみ成立しているという考え方です。これは、ナーガールジュナに始まる中観派が主張する「縁起(えんぎ)」の思想と深く結びついています。

仮名(けみょう):

無自性の教えを説明する際に用いられる言葉で、自立的な実体を持たない事象や概念が、便宜的に名付けられたり、仮に存在していると認識されたりする状態を指します。例えば、人間も「関係的な存在」であると表現されるように、一切は「関係性」の上に成り立っているということを示します。

縁起との関係:

縁起の法によれば、あらゆるものごとは、他の多くの要素との相互依存関係によって生成・消滅します。この相互依存性によって成立していることを「無自性」と捉え、その「仮の存在」を「仮名」と表現することで、二辺(常見・断見など)に偏らない中道(ちゅうどう)の立場を理解することができます。

唯識派との違い:

唯識派は「空」を言葉や名称という概念に限定して捉えるのに対し、中観派は一切法が空であるとし、空でない実在を認めません。

■ ナーガールジュナ――「縁起・無自性・空」――

出典:https://www.fpu.ac.jp/rire/publication/column/d154876.html

福井県立大学 特任学長補佐 塚原典央

このメルマガで昨年、一昨年と言語批判哲学の話をさせてもらいました。今年は真打登場です。ナーガールジュナ(150頃-250頃、中国名「龍樹」)です。彼は八宗の祖、つまり大乗仏教諸派全体の祖とされます。そして彼の思想の中心は『中論』で展開される「縁起・無自性・空」の「空の論理」です。そう

ナーガールジュナは実は言語批判哲学者なのです。

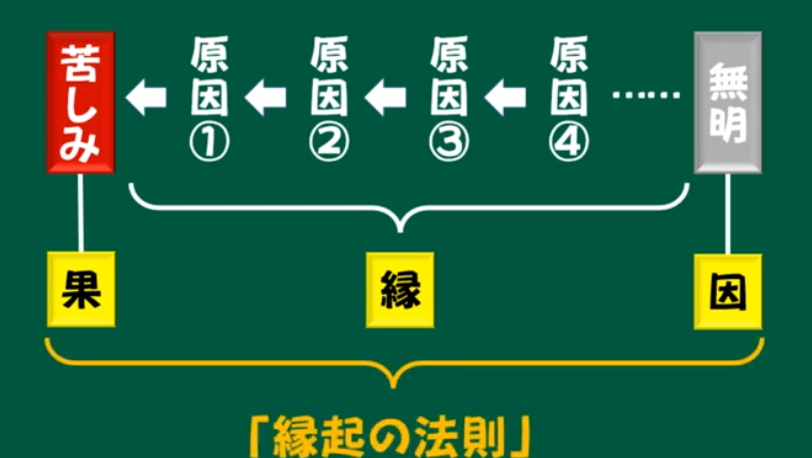

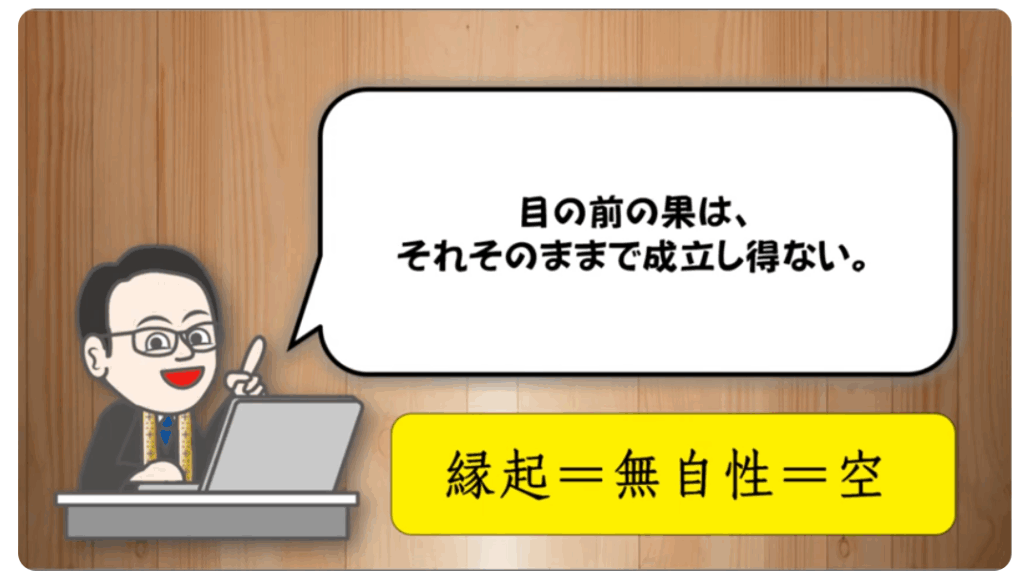

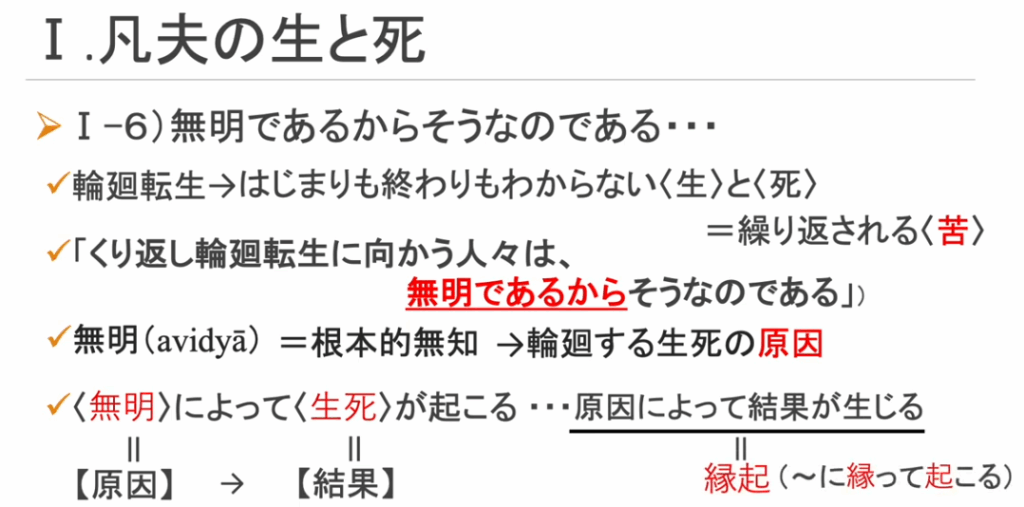

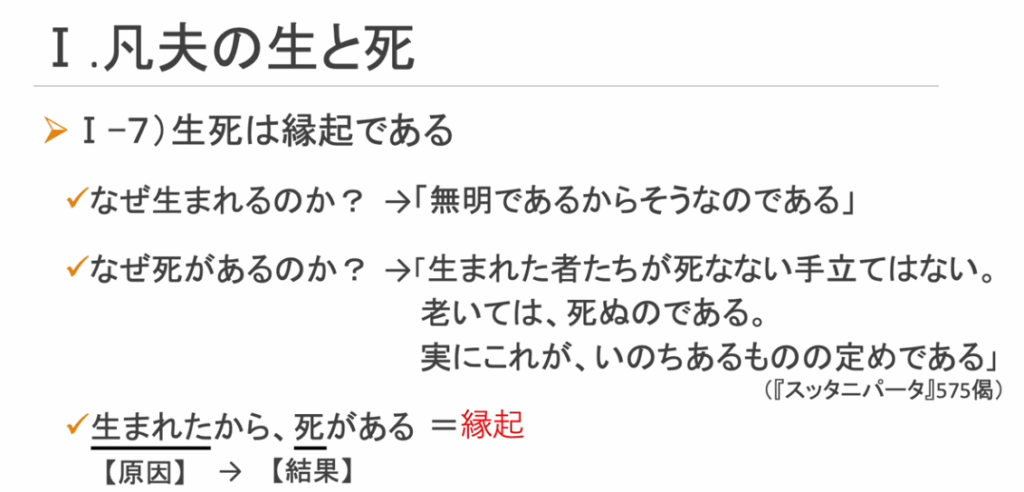

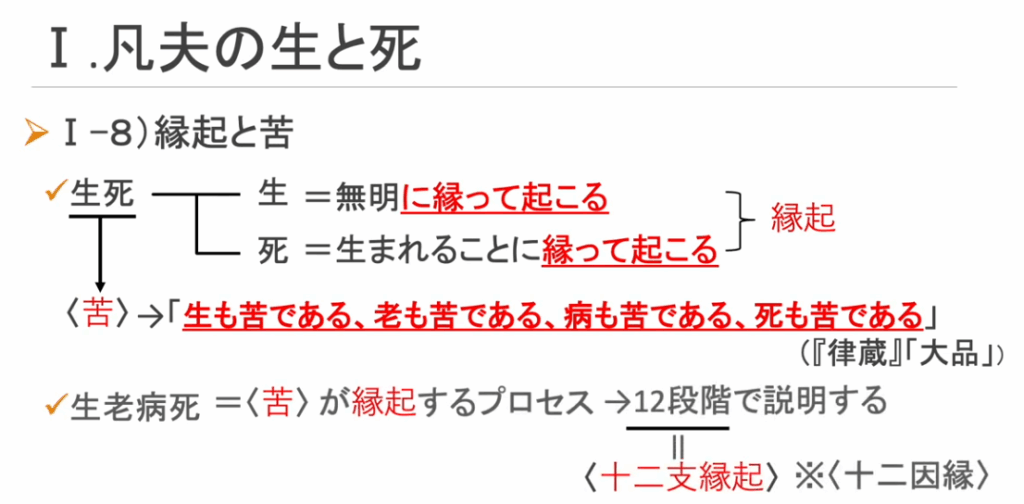

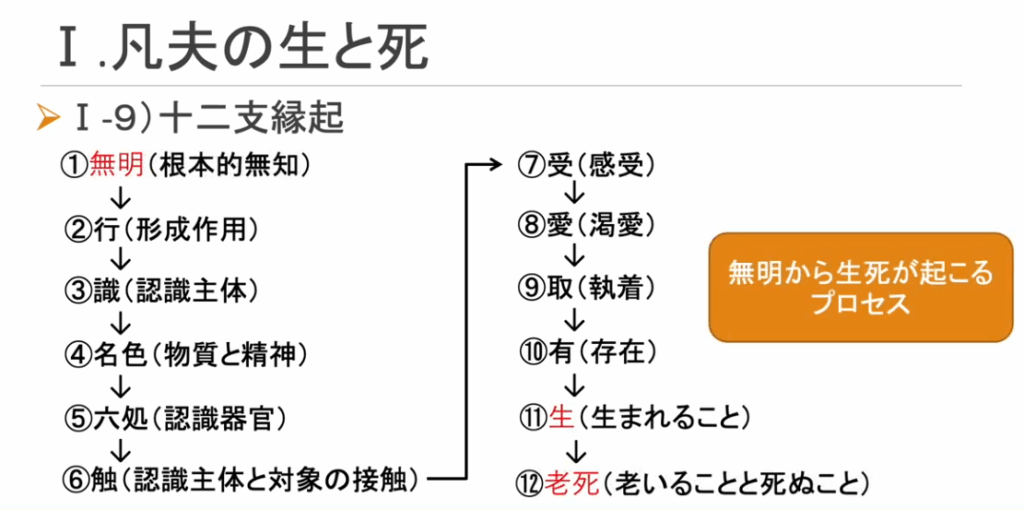

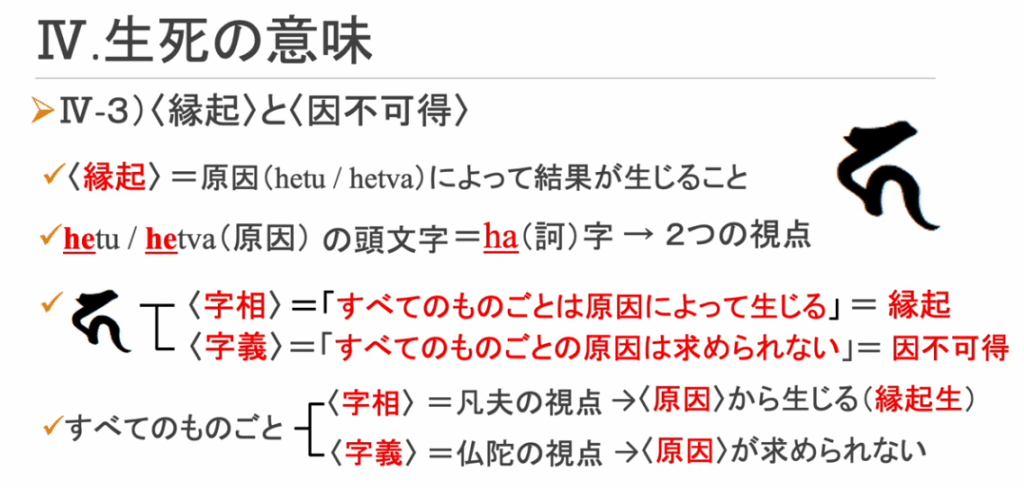

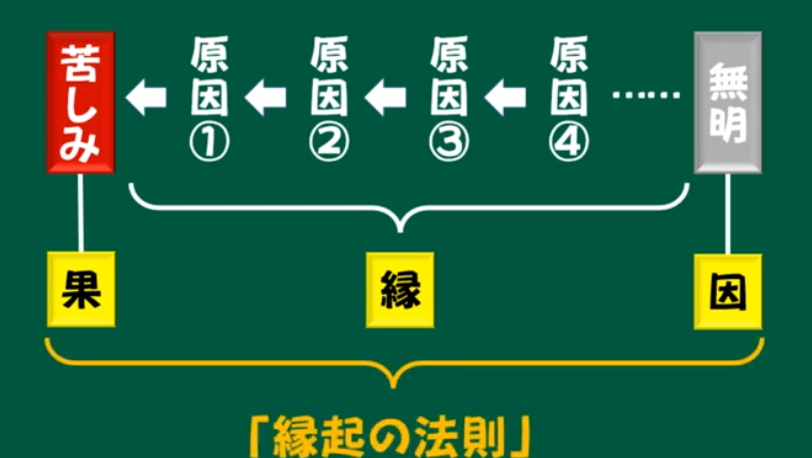

1 縁起:

「一切は縁起(原因)によって起こる」というブッダの縁起説を、ナーガールジュナは哲学的・論理的に徹底して考え抜きます。彼は縁起を因果関係ではなくより広く「相互相依(そうごそうえ)」の関係、つまり相互依存の関係として捉えます。

つまり、一切の事物は他の事物との相互依存関係によって成り立っていると考えます。論敵は、説(せつ)一切(いっさい)有部(うぶ)達の「実体論」です。

勿論彼らも仏教者として「諸行無常」を認める以上、個々の事物は生滅変化するものであり、実体ではありません。

しかしこの事物の背後に、椅子ならそれを椅子とし、机ならそれを机とする普遍的本質、言葉の普遍的意味、仏教用語で「自性」を想定します。

ナーガールジュナはこの自性を徹底して否定するのです。

では、椅子はなぜ「椅子」と呼ばれるのか。通常は椅子の概念、「椅子」という言葉の意味によってだと考えます。

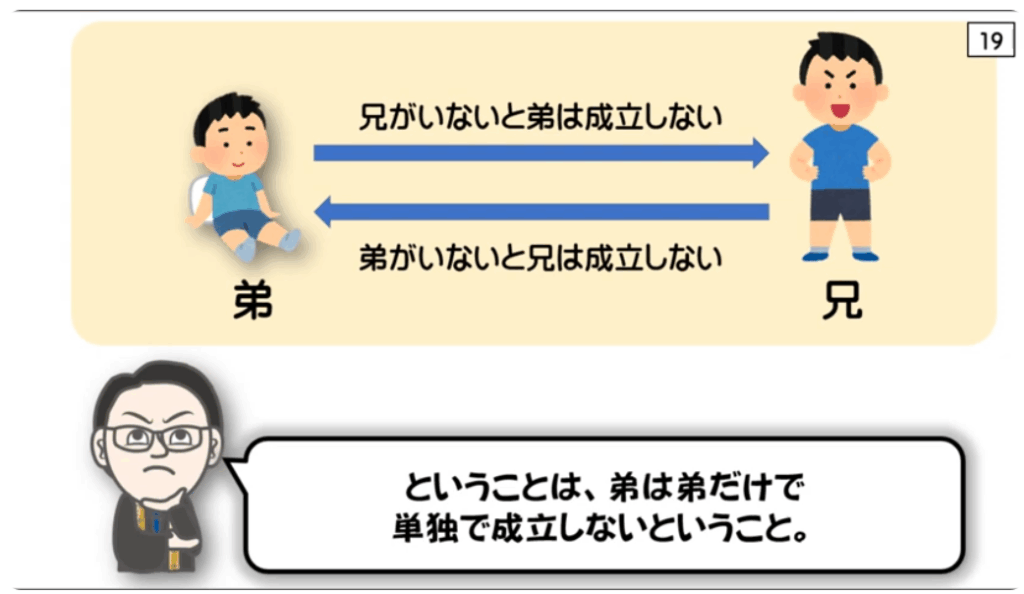

しかしナーガールジュナは相互相依の関係によってだとします。例えば、「父-子」は相互に依存しあってセットで成立しています。父なくして子はない。子なくして父もない。子が生まれて初めてその子の父となります。父のもとに生まれて初めてその父の子となります。

お互いがお互いを成立させています。「長い-短い」も、長いがなくて短いはあり得ません。短いがなくては長いもあり得ません。お互いに依存しあってセットで成立しています。つまり一切の事物は縁起つまり関係性によって成立しているのです。

2「無自性」:

この縁起はいわば「関係性のネットワーク」、言語でいえば「言葉の意味のネットワーク」です。「父」は「子」だけではなく「母」「祖母」「祖父」「叔母」「叔父」「孫」・・・といった血縁に関する語と意味上のネットワークを成しています。

そしてこのネットワークを拡大すれば、ものの見方・考え方、世界観となっていきます。

問題はこの意味のネットワークは永遠不変なのかという点です。

ものの見方や世界観は時代や場所さらに個人によっても異なり得ます。縁起あるいは言葉の意味は永遠不変ではなく、変化しまた消滅してしまう事もあり得ます。つまり縁起によって成立している事物は、その縁起が変化すればその事物も変化し、縁起がほどけてしまえばその事物も消失してしまいます。

これを事物の側から見れば、事物はある縁起によって仮に成立している、一時的に成立しているものという事になります。

つまり事物それ自体では「本質」「意味」そして「自性」を持たない、「無自性」なものなのです。

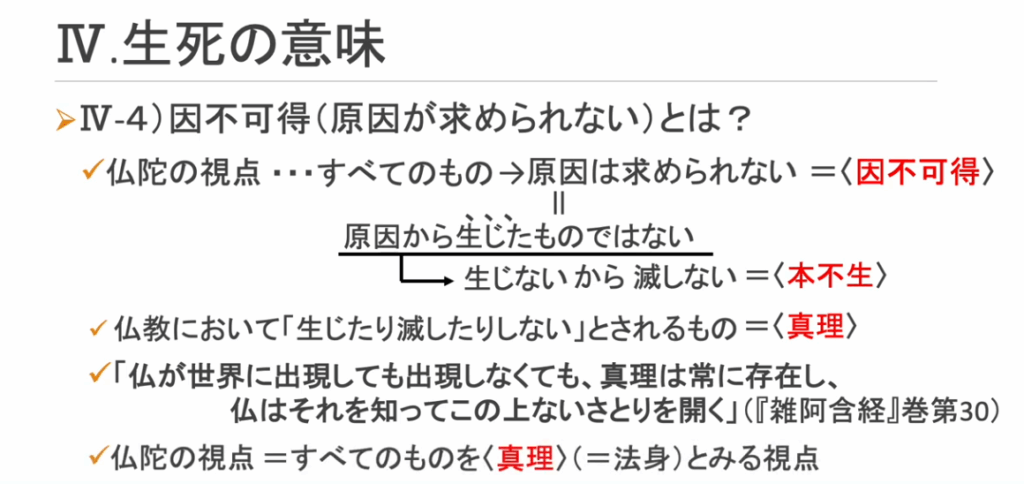

3 空:

さらに縁起は人間が自分たちの都合で作り出したもの、言葉は人間が便利に都合よく生きていくための道具として発明したものだとすれば、縁起や言葉以前の世界はどのような世界なのでしょうか。

いかなる規定も意味もない、無規定・無意味の世界、つまり「空」です。

しかし空は「無」ではありません。

無においては何も成立しませんが、空は無規定・無意味ですが、成立しうるあらゆる縁起や意味の可能性を孕んでいます。

4 まとめ:

一切は縁起によって成立しているから無自性であり、一切が無自性であるから世界は空という事になります。

人間が自分の都合で縁起を結ばない限り、

空そのものには「夢」も「希望」もありません。しかし「絶望」も「苦」もまたないのです。

[研究論文]福井県立大学論 第53号202

福井県立大学 特任学長補佐 塚原典央

■ はじめに

道元(1200‐1253)の『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』「現成公案(げんじゃうこうあん)」は以下の文章で始まる。

諸法の仏法なる時節、すなわち迷悟あり、修行あり、生あり死あり、諸仏あり、衆生あり。

万法ともにわれにあらざる時節、まどいなくさとりなく、諸仏なく衆生なく、生なく滅なし。

仏道もとより豊倹より跳出(ていしゅつ)せるゆゑに、消滅あり、迷吾あり、生仏(しやうぶつ)あり。しかもかくのごとくなりといへども、花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり(1)。

り(1)

この四つの文章は、大乗仏教のエッセンスが詰まった見事な文章であり、また美しい日本語でもある。

これらの文章の展開は仏教の修行の過程にそっていると考えられる。「発心」し、「修行」に励み、「悟り」を得、そして「仏道者」として生きていく、という過程である。

小論では、インドの仏教哲学者の龍樹(ナーガールジュナ150頃‐250頃)とオーストリアの言語哲学者のウィトゲンシュタイン(1889‐1951)の議論をもとにして、この四つの文の読解を試みる。

■ 1:「現成公案」第一文

諸法の仏法なる時節、すなわち迷悟あり、修行あり、生あり死あり、諸仏あり、衆生あり。

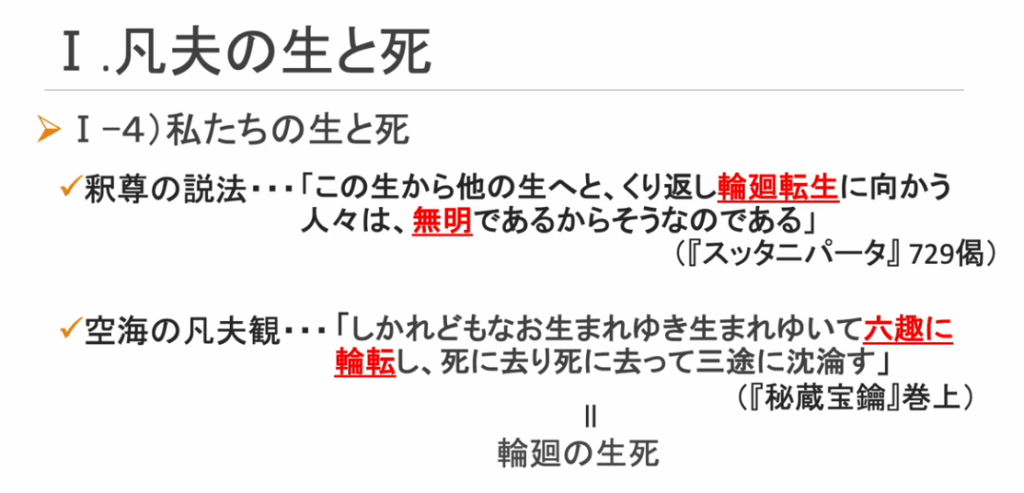

〇発心

まず第一文は発心の時の状態を表している。つまり、脱すべき世俗世界と目指すべき悟りの世界の両者の存在が想定されている。この状態は、世俗世界における現在の自分の生き方に苦しみ、物事の認識の仕方に疑問をもち、ゴータマ・ブッダの教えにしたがって修行して悟りを得たいという志は立てたが、もちろん悟りに到達はしておらず、片方の足はまだ世俗世界に残っている、といったようなものであろう。

ブッダの教えは基本的に現実主義である。

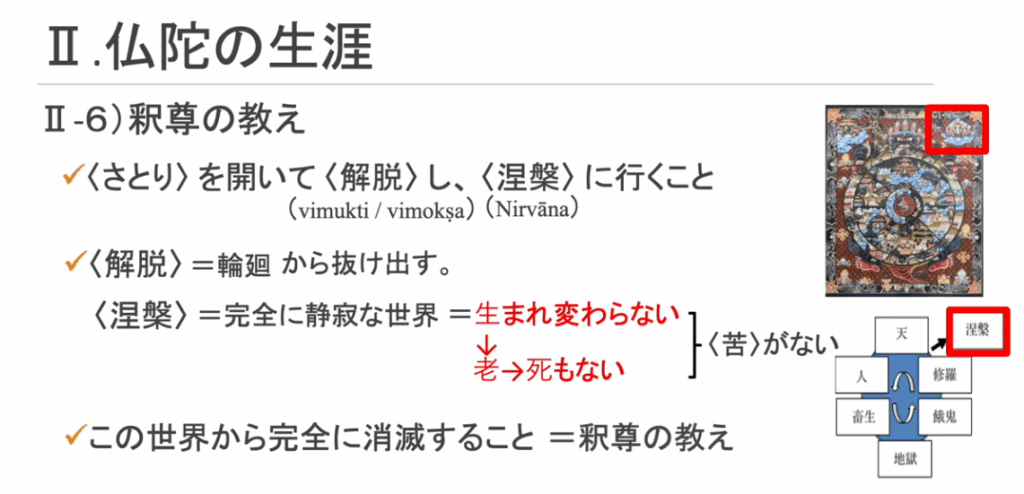

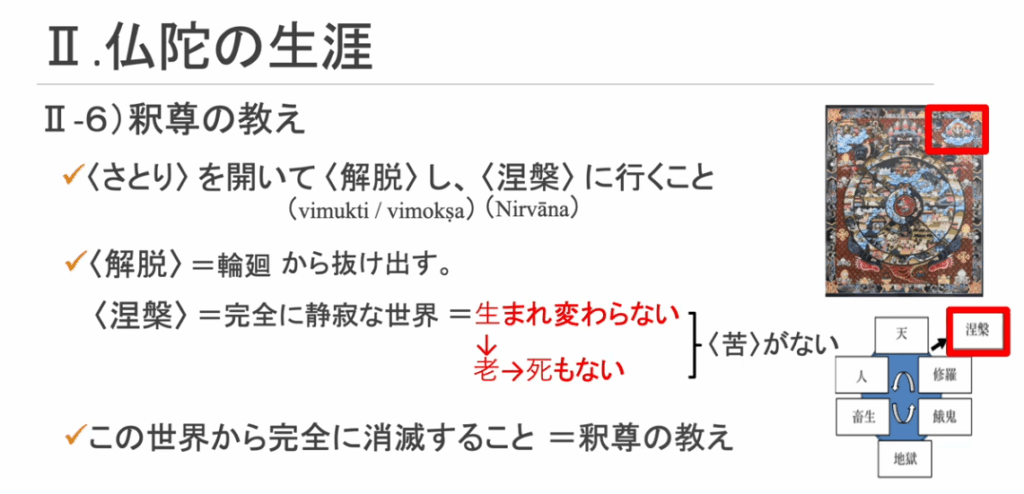

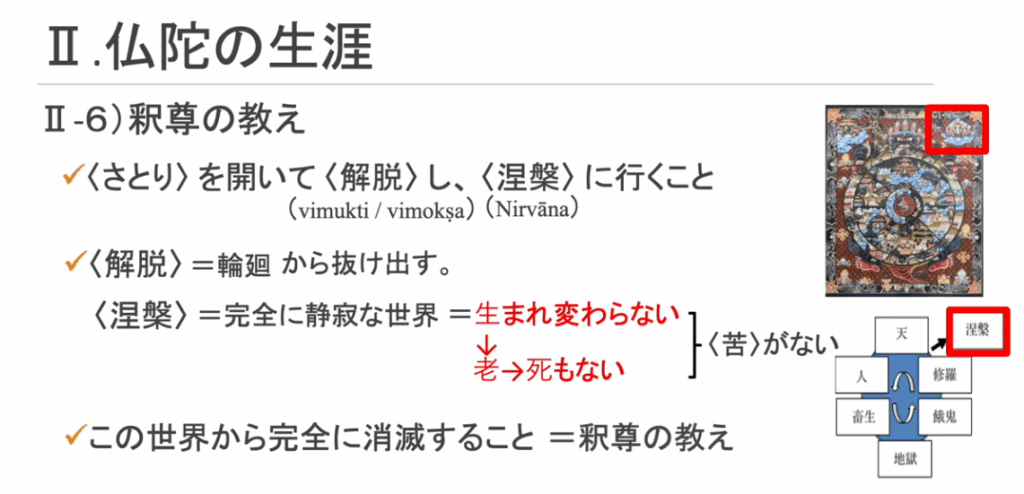

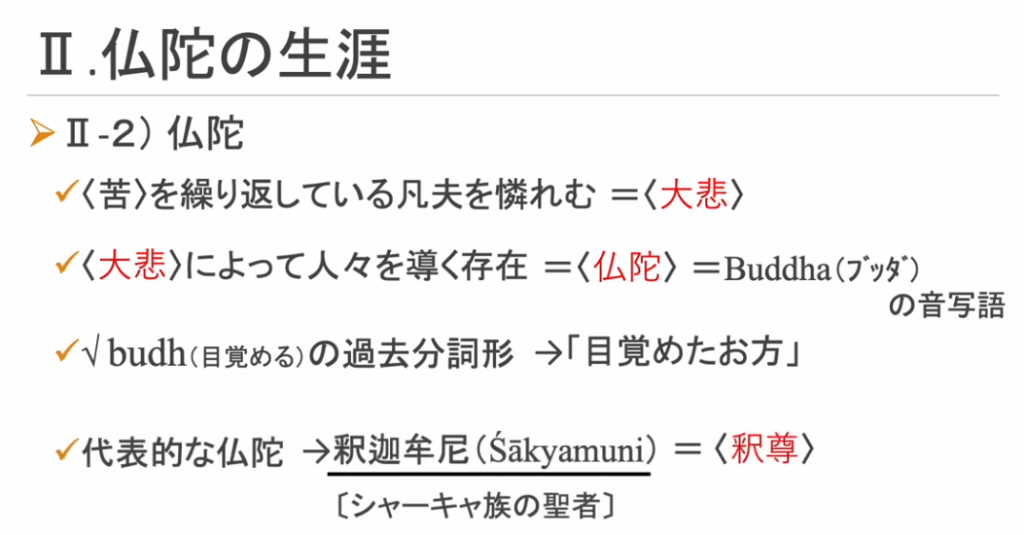

つまり、現実のこの世界でわれわれが苦しんでいるこの苦しみを、この現実の世界において解決しようとするものである。超越的な神や超自然の力は排除され、どこまでもこの現実の世界に生きている人間として、苦しみを内に抱え欲望に翻弄されている人間として、この現実の世界においてこの苦を止滅させ欲望を克服して、そしてこの現実の世界において心安らかな境地であるニルヴァーナ(涅槃)を実現しようとする教えにほかならない。そしてこのブッダの教えを簡潔に表現しているのが「四諦(したい)」説である。

この四つの真理である四諦は、ブッダが悟りを得たのち最初に行った説教である「初転法輪」において説かれた。現実の世界におけるわれわれの苦とは何であり(苦諦)、この苦はどのようにして生じるのか(集諦)、この苦はどのようにしたら止滅するのか(滅諦)、そしてこの苦の止滅に至る筋道は何か(道諦)を説いている。

そして人間は苦と迷いの存在であり、この苦は自己や物事に対する執着(渇愛、煩悩)に縁って(縁起して)生じるのであり、苦の止滅は執着(渇愛、煩悩)を完全に捨てさることであり、そして苦の止滅に至る道は「八正道(はっしょうど)」の修行だとされる。

〇縁起・無自性・空

大乗仏教ではこの集諦で問題になる「縁起」について盛んに議論された。そして「縁起・無

自性・空」の哲学、つまり「空観(くうがん)」として確立されていった。この空観を体系的に確立したのが、八宗の祖といわれる龍樹が著した『中論(2)』である。

『中論』は保守的な部派仏教の説一切有部の「法有(ほうう)」の考えを徹底的に言語批判する仕方で

論を進めている。

「法有」とは、もともと仏教は無常を説くため、現象において事物は生滅変化するものであり無常であるが、ある現象をその現象として成立させているもの、あるいは一定の現象の本質つまり「法」は生滅変化することなく常住する「自性(じしょう)」をもつものだ、つまり実体だとする考え方である。

例えば、この机は生滅変化する。時を経て古くなれば朽ちるかもしれないし、火事や災害で灰になったり破壊されてしまうかもしれない。しかしこの机や隣の部屋にある机、また世界中にある机を机としている本質である「法」は不変だとする考え方である。

これに対して龍樹は「法空(ほつくう)」の立場をとる。これが「縁起・無自性・空」の考え方に他

ならない。

龍樹の「法空」の立場では、現象の背後に「自性」を、つまり実体化された「法」を、さら

に言い換えれば「本質」を認めない。

それでは例えば無数にある様々な机を一貫して「机」と呼ぶことができるのはどうしてだろうか。

すべての机に共通していて生滅変化せず常住な、机の本質という法あるいは実体が、つまり「机」という言葉の意味があるからではないのか。

しかし龍樹はそのようなものはないとしている。

ではどのようにして「机」という言葉が成立しているのか。

龍樹によればそれは様々な物事との「縁起」という関係によって、仮に成立していることにすぎない。

「縁起」とは「縁(よ)って生起すること」であり、ブッダの悟りの内容を示す、仏教の根本思想

そうえのひとつである。とくに龍樹においては、縁起は「相依(そうえ)・相互関係」であるとされている。

例えば「机」は机なるものが他の物事から独立にそれ自身として存在しているのではない。机は

様々なものとの縁起によって、相依・相互関係によって成立している。椅子、座布団などの家具や、筆、鉛筆、万年筆、ボールペンまた便箋、半紙、ノートなどの文房具、茶碗、皿、箸、フォークなどの食器、そのほか、黒板、食堂、居間等々様々なものとの相依・相互関係のいわばネットワークの中に位置づけられて成立しているものに他ならない。このようにすべての事物は縁起によって成立している。

<参考情報>

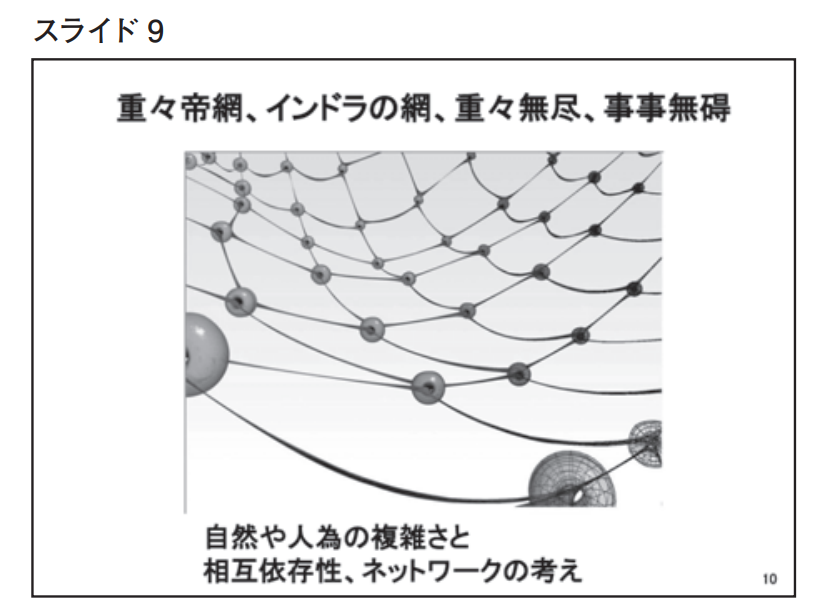

仏教の悟りの要件の一つに、『重々帝網』という言葉があります。『インドラの網』、『重々無尽』、『事事無碍』ともいわれます。

これは帝釈天の宮殿を覆う網の結び目に宝玉が付いていて、全体を照らす、同時に全体は個々の宝玉の中に反映されている、部分は全体を表わし,全体は部分に集約されています。すなわち相互依存性の理解が大切という教えです。

出典:https://www.health-research.or.jp/library/pdf/forum24/fo24_selector01.pdf

■唯識所変のIndra’s Net

出典:https://hironobu-matsushita.com/%E5%94%AF%E8%AD%98%E6%89%80%E5%A4%89%E3%81%AEindras-net/

■法界縁起とは

■『フラクタル次元(=複雑性の度合い)』

◆同じパターンが繰り返される系とは

・あるパターンを見てもその大きさ(スケール)が分からないことを意味する。

⇒つまり、大きなスケールでも小さなスケールでも同じように見える。

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

この相依・相互関係をウィトゲンシュタインの後期哲学から説明することができる。後期ウィトゲンシュタインは、自らの前期哲学の形而上学的要素を言語批判によって徹底的に批判した上で、

言語は行為と織り合わされた織物として捉えなければならないとして、「言語ゲーム論」を展開した。

この言語ゲーム論によれば、ある言葉、例えば「椅子」は他の言葉や行為や状況と様々な意味連関を結んで初めて意味を持つ、つまり使用可能になる。

換言すれば、ある言葉は他の言葉や行為、状況との意味連関のネットワークの中に位置づけられて初めて成立するのである(3)。

そして問題は、縁起によって成り立っているものは,言い換えれば意味連関のネットワークによって成立しているものは、縁起の結び方が変われば、意味連関のネットワークが変われば、連動して変わってしまう点にある。

この現実世界における一切の事物は生滅変化する無常なるものなのであって、常住ではない。

そして縁起も意味連関のネットワークも常住ではなく生滅変化する、固定化も実体化もされていない、無常なるものである。

換言すれば、縁起も意味連関のネットワームも無根拠なものであり、本質、自性をもたない「無自性」なものにほかならない。

本や机、鉛筆といった物体はもちろん、われわれの思考や思いも縁起によって成り立ち、意味連関のネットワークにおいて成立している。

さらに「苦」や「煩悩」そして「自我(私)」もこの縁起によって成り立ち、意味連関のネットワークにおいて成立しているものに他ならない。

そして、縁起によって存在する一切のものが無自性であるならば、これらはみな無自性なものである。

本や机、思考や思い、そして苦も煩悩も、自我も無自性なのであり、縁起の変化とともに、意味連関のネットワークの変化とともに変化し、縁起の止滅とともに意味連関のネットワークの消失とともに止滅するものに他ならない。

一切の物事は実体であるわけでも自性をもつものでもなく、縁起によって成り立っているものなのであり無自性である。そして、一切は無自性であり自性つまり実体は存在しないということが「空」ということになる。

縁起ゆえに無自性であり、一切が無自性であるがゆえに空なのである。

しかし空は無ではない。一切の事物はすべて縁起によって、仮に成り立っている。

したがって、縁起が結ばれなければ、いかなる事物も成り立たない。

縁起が結ばれる可能性が、事物が成立する可能性そのものにほかならない。すべての事実の可能性は、縁起の可能性に依存していることになる。

したがって、この世界には縁起によって仮に成立している事物しか存在せず、

それらの事物の背後には実体も何ものも存在しない空なる世界であるが、

しかし縁起によって仮に成立する事物の可能性はすべてここにあるのである。

そして、龍樹は『中論』で次のように述べている。

『中論』第一八章第五偈頌(げじゅ)

業と煩悩とが滅びてなくなるから、解脱がある。

業と煩悩とは分別思考から起こる。

ところでそれらの分別思考は形而上学的議論(戯論(けろん))から起こる。

しかし戯論は空においては滅びる。

解脱するためには業と煩悩を止滅させなければならない。

この業と煩悩は「分別思考」から起こる。

分別思考とは言語使用のことであり、「言語的分別」と呼ぶこともできる。そして言語的分別は戯論から起きる。仏教は総じて言語に対してあまり肯定的ではないが、とりわけ龍樹は言語の否定的側面を強調する。

そして龍樹の言語批判は二重の意味を持っている。

一つは上に見た説一切有部の「法有」を批判する際の、言葉の背後に実体化した法を想定してはなら

ない、という言語批判である。

もう一つは次の「二諦」を考察する所で細かく見るが、解脱して至るニルヴァーナ(涅槃)の境地は、一切の言語を止滅させなければ至れないという意味での言語批判である。

〇二諦:世俗諦と勝義諦

龍樹は大乗仏教には二つの真理、つまり二つの「諦(たい)」があるとしている。

『中論』第二四章第八偈

二つの真理(二諦)に依存して、もろもろのブッダは法(教え)を説いた。〔その二つの真理とは〕世俗の覆われた立場での真理と、究極の立場から見た真理とである。

『中論』第二四章第九偈

この二つの真理の区別を知らない人々は、ブッダの教えにおける深遠な真理を理解しないのである。

『中論』第二四章第一〇偈

世俗の表現に依存しないでは、究極の真理を説くことはできない。究極の真理に到達しないならば、ニルヴァーナを体得することはできない。

一つは「世俗に覆われた立場での真理」つまり「世俗諦」であり、もう一つは「究極の立場から見た真理」つまり「勝義諦(「第一義諦」、「真諦」とも呼ばれる)」に他ならない。

世俗諦とは世間で認められている言葉によって表現された意見や、慣習、常識的真実である。

これに対して、勝義諦は言葉によっては表現されえない究極の真理であり、「真如」、「涅槃」に相当する。

問題は二つある。

一つは「言葉」である。縁起が言語の意味連関のネットワークであるならば、言葉で表されたものはすべて縁起によって成立していることであり、言語的分別つまり「戯論」に他ならない。世間的な常識や、学問上の理論も言葉で表現される以上みな戯論にすぎない。さらに覚者たちによる説法も言葉によるものである以上、これまた戯論ということになる。

もう一つは一つ目の問題に逆行するように第二四章第一〇偈頌において「世俗の表現に依存しないでは、究極の真理を説くことはできない」とされている点である。

まず一つ目の言葉の問題である。先の『中論』第一八章第五偈頌に「分別思考は形而上学的議論(戯論)から起こる。しかし戯論は空においては滅びる」とある。ここでの「戯論」は説一切有部の「法有」のような形而上学的議論を指す狭い意味で用いられている。しかし、広い意味での「戯論」は言葉による表現一般のことである。例えば次のような偈頌(げじゅ)にこのことが示されている。

『中論』第一八章第七偈

心の境地が滅したときには、言語の対象もなくなる。真理は不生不滅であり、実にニルヴァーナのごとくである。

『中論』第一八章第九偈

他のものによって知られるのではなく、静寂で、戯論によって戯論されることなく、分別を離れ、異ったものではない――これが真理の特質(実相)である。

物事が実体であったり、自性(本質)をもつものであるならば、固定した関係しかあり得ない。

そうではなく一切は縁起によって成り立っているからこそ煩悩も起こるし、逆に縁起によっているからこそこれを止滅させることもできるのである。

ただ凡夫はそれが空において縁起によって仮に成立しているものだということを知らず、煩悩という実体があるのだと思い込んでいる。

「我」も同様に実体でも自性(本質)のあるものでもなく、さまざまな事物や状況との縁起によって仮に成り立っている。言い換えれば様々な言葉との意味連関のネットワークにおいて成立しているものに他ならない。

そしてこの縁起や意味連関のネットワークそのものにも根拠もなければ、基礎もなく、それらは何によっても支えられていない。

それ故、縁起によって無自性が説かれ、縁起・無自性によって空が説かれるのである(4)。

<参考情報>

■釈尊の悟り

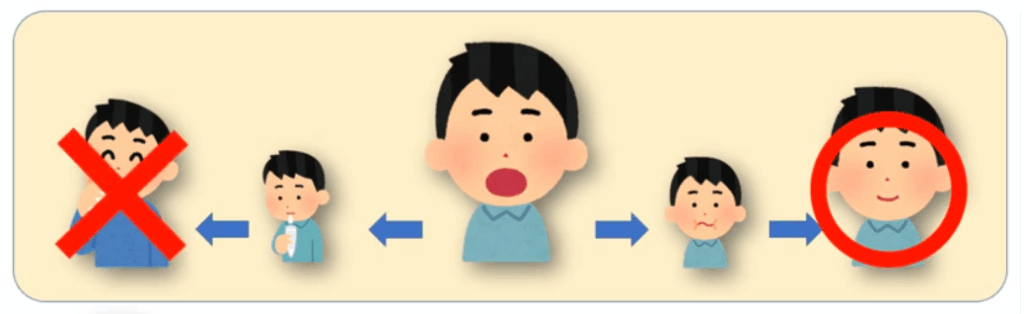

■縁によって本体は変わる

・口の中にあるツバ(縁)は自然と飲める(汚くないツバと心で思う)

⇒一旦、口の中にあるツバをコップに出したツバ(縁)は飲めない(汚いツバと心で思う)

⇒「ツバ」そのものは変わらない

⇒固定的な汚いツバは永遠に存在しない

(物質的存在としての本体がない→固定的に永遠に存在する本体はない→無自性=空)

・汚い「ツバ」は存在しない

⇒「汚い」と思う(=「苦」の原因)は妄執

■妄執(苦)を離れるのが『空』

・物質的存在としての本体がない

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

■縁起とは

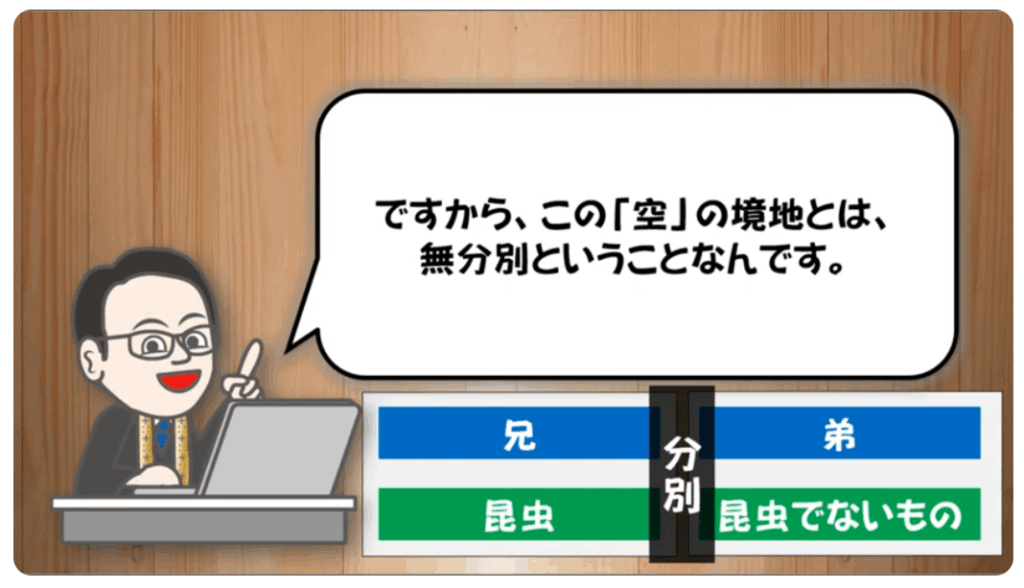

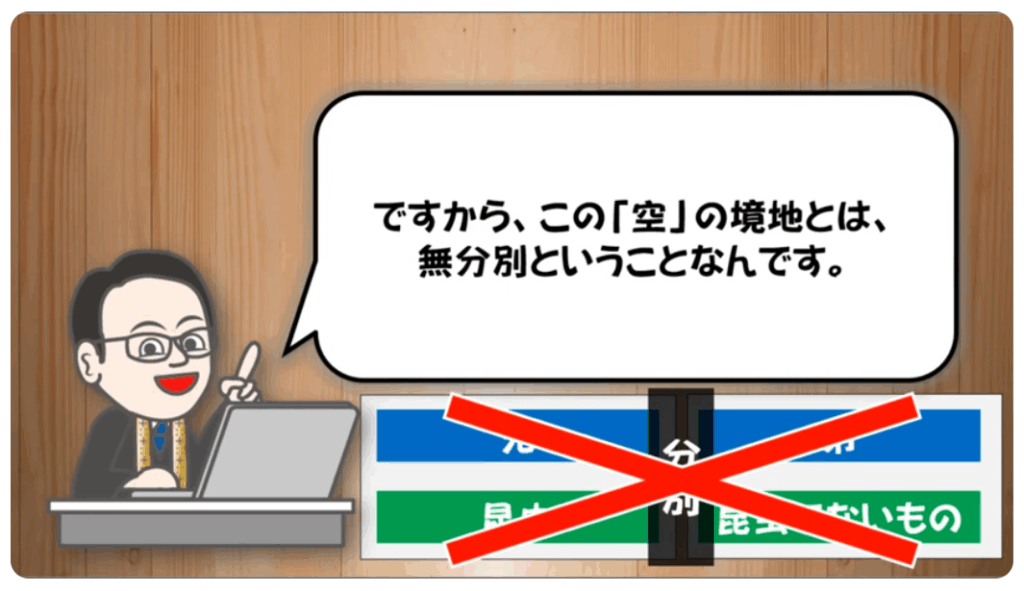

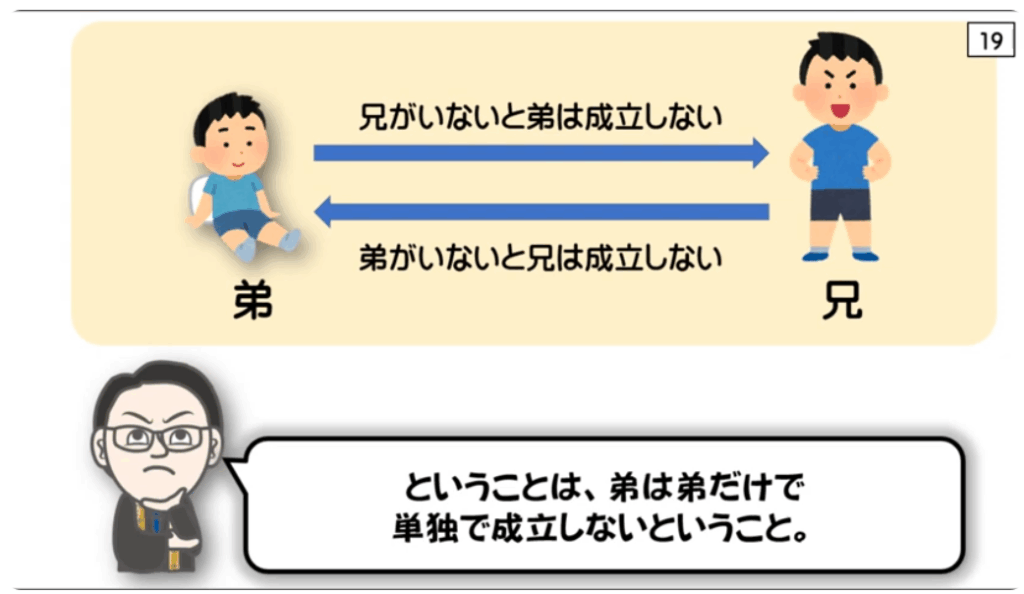

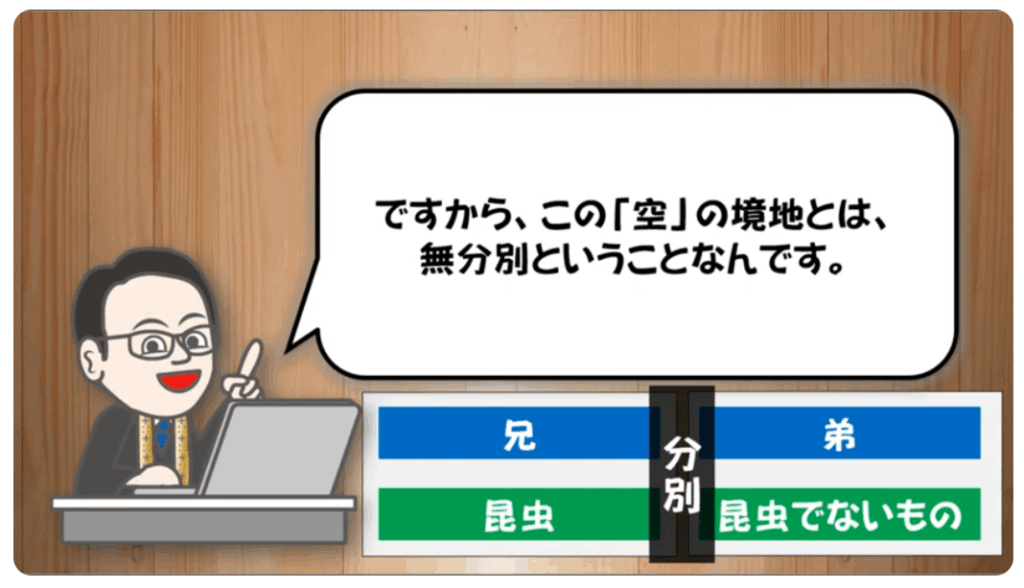

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

■相依性の否定

<参考情報>

■『中論』は

・空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、

⇒それも実は積極的な表現をもってするならば、

⇒少なくとも中観派以後においては「縁起」(とくに「相互限定」)「相互依存」の意味にほかならないということがわかる。

・ただこの相互限定ということは、

⇒二つ以上の連関のあるものが、一方から他のものに対して否定的にはたらくことである。

⇒相互依存というも、

⇒一つのものが、それ自体では成立しえないが故に

⇒他のものの力をまつのであるから、

⇒やはりそれ自体のうちに否定的契機を蔵しているといいうるであろう。

・「縁起」というと

⇒肯定的積極的にひびくけれども、

⇒実は否定を内蔵した概念であるといわねばならぬ。

出典:サブタイトル/NN2-1.『中論』:『空の考察』~空と無自性/縁起(=相互依存)それ自体に否定を内蔵した概念~(龍樹:中村元著より転記)

■執着から離れる

・名付けることを排する

■我々が勝手に昆虫というカテゴリを付けた(名付けた)

・実体はない

⇒無自性=空

■名付けられたも=有為

■昆虫とそれ以外の相互依存関係自体が成立しない

・無自性=空であるから

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学

〇再び「現成公案(げんじゃうこうあん)」第一文

「現成公案」第一文に戻ることにしよう。この文は発心の段階を表す文であった。「縁起・無自性・空」の考えにもとづいて読み解くと以下のようになる。

世俗世界における人間の自己と世界の把握はすべての事物を固定的なものと看做して、つまり実体化して捉えている。そして人間は、実体化された事物に価値を付与し序列化していく、つまり執着が生じる。

その執着の核となるものが自我への執着に他ならない。

自我はより序列の高い事物を欲望・執着し、それを我がものとすることでさらに自我を強化していく。このような執着による生き方に、いわゆる煩悩にまみれた生き方に疑問を感じ、そして苦悩する中で、 「無常」「無我」が説かれ、原理的には「縁起・無自性・空」によって悟りが開けるだろうことを知り、

縁起によって成り立っているはかないものをあたかも実体であるかのごとく看做して執着してきた自分にも気付き、そのような自分を脱却すべく、真なる仏法を求めて修行する志を立てることが発心に他ならない。

しかしまだ発心の段階では「縁起・無自性・空」は体得されていない。

それゆえ、「修行」がなくてはならない。この段階ではまだ「生と死」という分別、「諸仏と衆生」という分別も残っている。

この分別を滅していくことが修行にほかならない。つまり発心は世俗世界からスタートせざるを得ないのである。

■ 2:「現成公案」第二文

万法ともにわれにあらざる時節、まどいなくさとりなく、諸仏なく衆生なく、生なく滅な

し。

修行を進めていくとあるとき「縁起・無自性・空」が、換言すれば空観が体得される。

第二文はまさに空観を得た段階である。「万法ともにわれにあらざる時節」とは、自己も世界にお

ける物事も一切は縁起によって成立しているのであって、自性なり本質つまり「われ」をもつものではなく、無自性なものにほかならない時節である。

私も他人も物体や事柄もみな無自性なのであり、その背後には実体も本質もそして存在根拠もない、何もない、つまり空である。この時節は悟りの瞬間にほかならない。

〇空見(くうけん)の排除

ここで注意しなければならないことは、今度は空ということに執着してはならない、という点である。龍樹も「空」を実体化する「空見」を厳しく戒めている。

『中論』第一三章第七偈

もしも何か或る不空なるものが存在するならば、空という或るものが存在するであろう。しかるに不空なるものは何も存在しない。どうして空なるものが存在するであろうか(5)。

『中論』第一三章第八偈

あらゆる執着を脱するために、勝者(仏)により空が説かれた。しかるに人がもしも空見をいだくならば、その人々を「何ともしようのない人」とよんだのである。

「空見」とは空を何らかの対象と看做す見解のことである。

それは例えば、空を縁起の基礎、あるいは根拠と考えたり、また一切何もない場所・世界を空とするような見方にほかならない。

「不空」つまり空でないものとはこれまで論じてきた「実体」であり、これは存在しない。

不空が存在しないように空も存在しない。換言すれば、空は何らかの対象でも何らかの場所でも

ない。

「あらゆる執着を脱するために」、一切の事物は自性もなく、根拠もなく、ただ縁起によ

ってのみ成り立っているとされた。

一切が縁起によって成り立っている、というまさにこのことが「空」にほかならない。

縁起とは別個に空があるのではない。しかしこの空に執着して対象化してしまっては、あらゆる執着を脱するという目標とは逆の方向に進んでいくことになる。そしてそのような人は「何ともしようのない人」あるいは救いがたい人ということになってしまう。

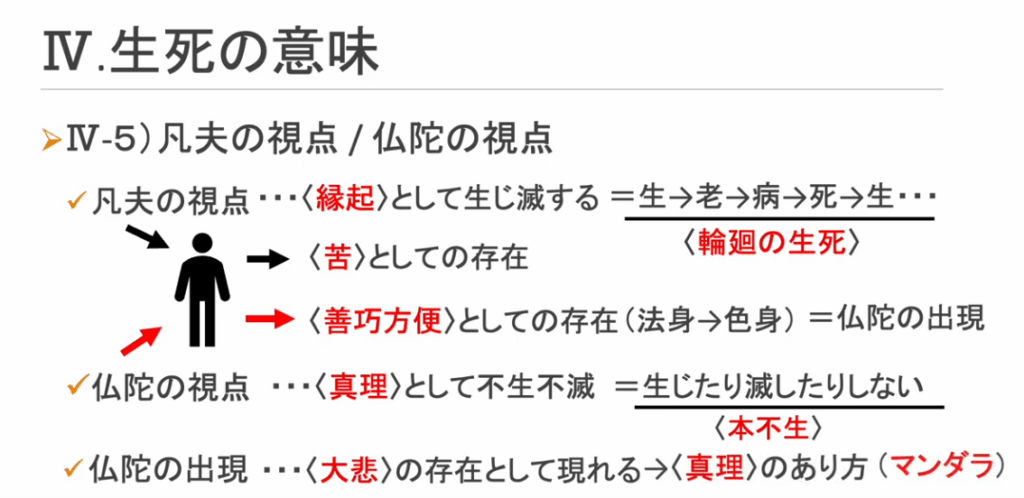

この点はニルヴァーナ(涅槃)についての議論と連動している。龍樹は次のように述べている。

『中論』第一六章第九偈

「わたしは執着のないものとなって、ニルヴァーナに入るであろう。わたしにはニルヴァーナが存するであろう」と、こういう偏見を有するに人には、執着という大きな偏見が起こる。

『中論』第一六章第一〇偈

ニルヴァーナが有ると想定することもなく、輪廻が無いと否認することもないところでは、いかなる輪廻、いかなるニルヴァーナが考えられるだろうか。

ニルヴァーナ(涅槃)は、悟りを得た者が現実のこの世界から脱してそこへと至る寂静なる新たな世界・場所といったものではなく、もちろん実体でもない。

一切は「縁起・無自性・空」であり、したがってあらゆる執着を脱するという悟りを得た状態がニルヴァーナなのである。

ニルヴァーナに執着して、対象化してはならない。煩悩を消し去り輪廻から脱してニルヴァーナという所に至らなければならないと思えば思うほど、執着していることになるのであり、ニルヴァーナから遠ざかっている。「ニルヴァーナ」という言葉にこだわっていてはならない。それは「空」という言葉にこだわっていてはならないことと同じことである。

そして龍樹は、ニルヴァーナと輪廻について次のように述べている。

『中論』第二五章第一九偈

輪廻はニルヴァーナに対していかなる区別もなく、ニルヴァーナは輪廻に対していかなる区別もない。

『中論』第二五章第二〇偈

ニルヴァーナの究極なるものはすなわち輪廻の究極である。両者のあいだには最も微細なるいかなる区別も存在しない。

ニルヴァーナという実体もなければそのような場所が存在するわけでもない。輪廻も同様に、そういう実体があるわけでもそういう場所があるわけでもない。

そうではなく、相依・相関関係によってつまり縁起によって成り立っている生滅変化する事象を、悟りを得ていない迷える凡夫の目で見るならば、それを輪廻と呼ぶのであり、凡夫には輪廻である同じ生滅変化する事象が、悟りを得た覚者の目で見ればニルヴァーナなのである。

そして、ニルヴァーナの境地に至ることが、先の言葉を超えた勝義諦を得ることであるならば、実はニルヴァーナも言葉を越えている。

『中論』第一八章第七偈

心の境地が滅したときには、言語の対象もなくなる。真理は不生不滅であり、実にニルヴァーナのごとくである。

『中論』第二五第三偈

捨てられることなく、〔あらたに〕得ることもなく、不断、不常、不滅、不生である。――これがニルヴァーナであると説かれる。

分別や言語を越えるということは、分別や言語を止滅させるということである。

換言すれば、「これこれはかくかくのものだ」と肯定的には何も考えることもできなければ、表現することもできない。したがって、ニルヴァーナについては「こうではないもの」、「そうではないもの」と否定的な規定・説明しかできないことになる。

〇再び「現成公案」第二文

「現成公案」第二文に戻ろう。「万法ともにわれにあらざる時節」とは「縁起・無自性・空」という悟りを得た時節であった。したがってニルヴァーナの境地に至っていることになる。

言い換えれば、一切は分別を超え、言語も止滅されている。「まどいなくさとりなく、諸仏なく

衆生なく、生なく滅なし」と否定的表現しかできないのである。

<参考情報>

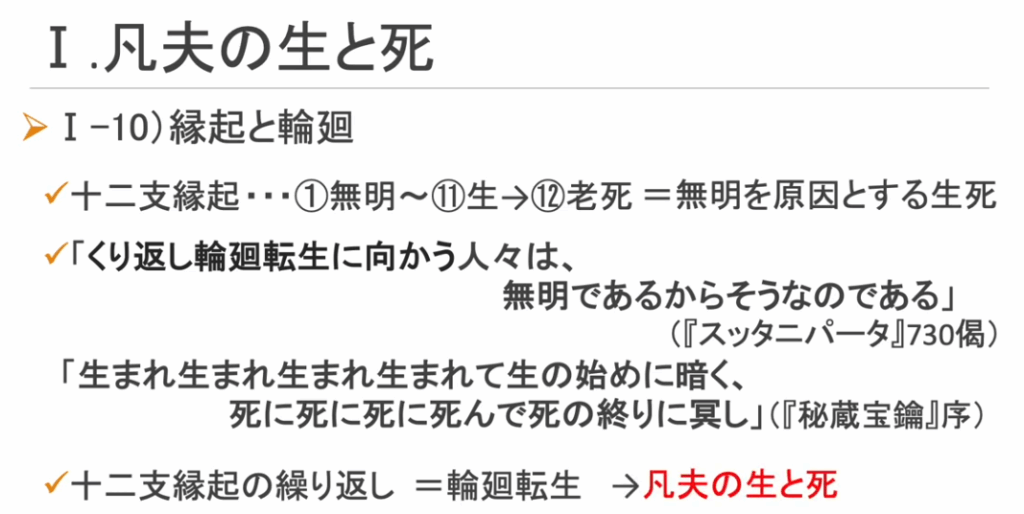

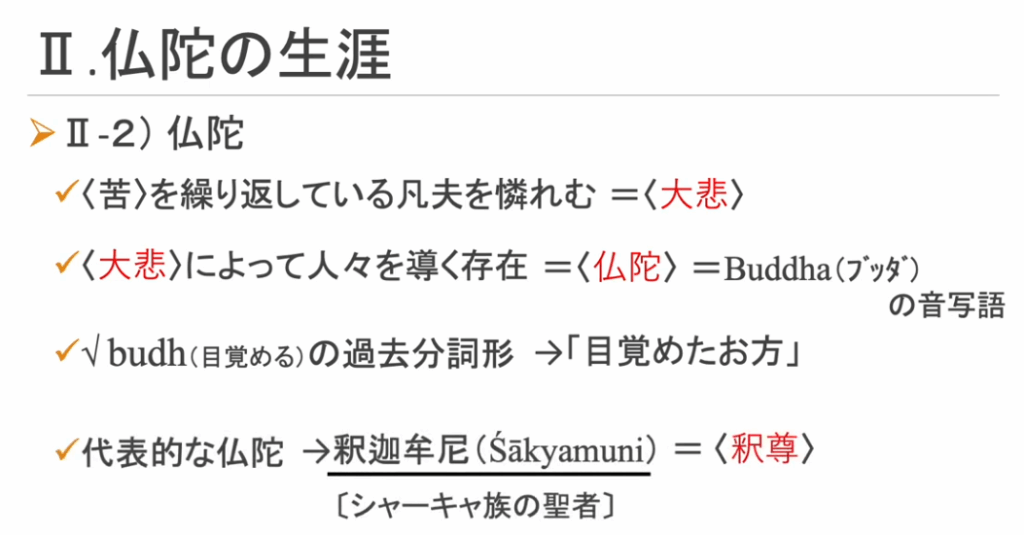

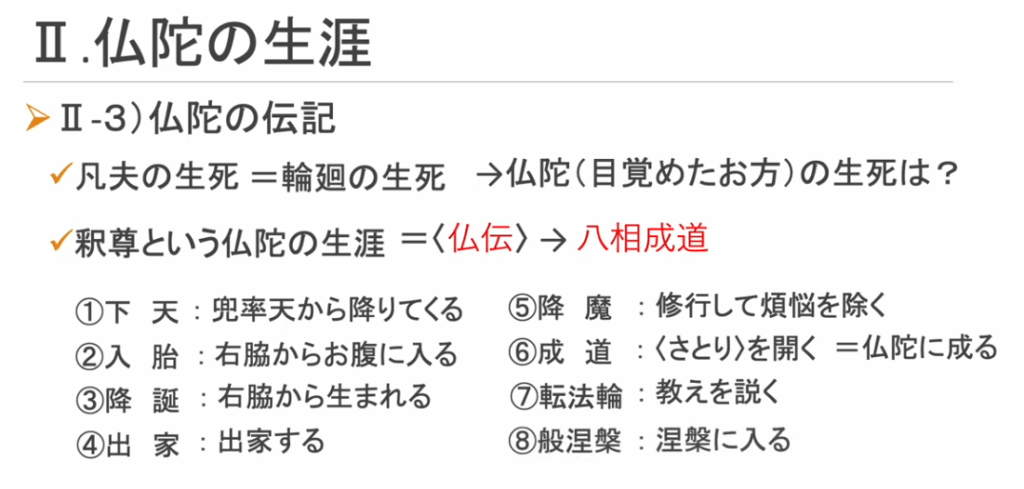

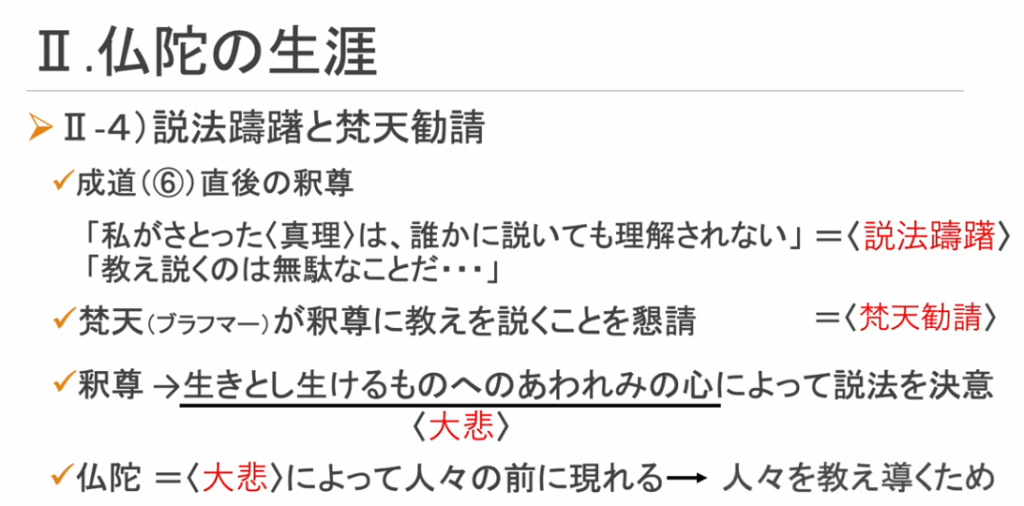

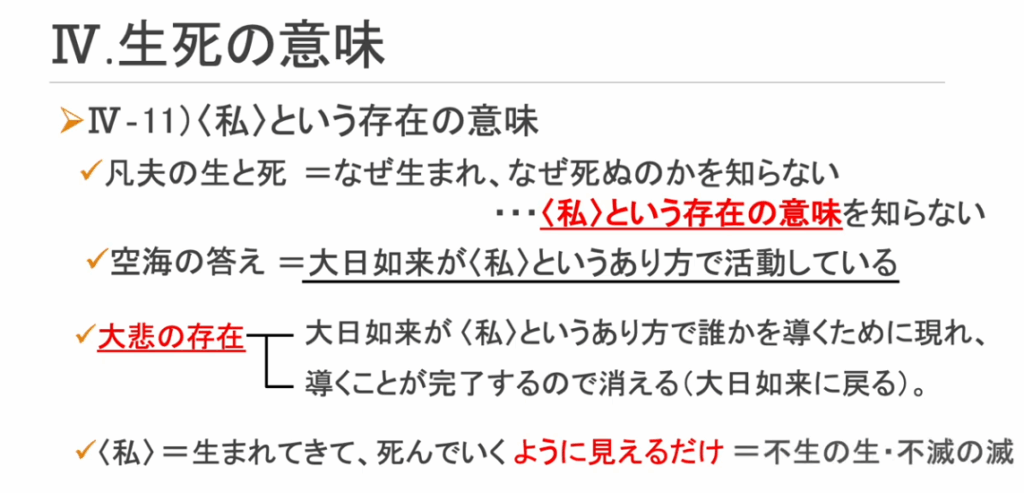

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

■ 3:「現成公案」第三文

仏道もとより豊倹より跳出せるゆゑに、生滅あり、迷吾あり、生仏あり。

〇なぜ「ゆゑに」なのか

「仏道」とは仏への道、修行の道ということではなく、「悟り、目覚め」を意味している。「仏教」という言い方はそれほど古いものではなく、古くは「仏道」、「仏法」が仏の教えつまり仏教の意味で使用されていた。

「豊倹」の「豊」は「豊饒」であり「倹」は「倹約」のことである。つまり、多い少ないといった相対立することを意味しており、したがって分別、つまり思考し言語化することを指している。

そして「跳出」は飛び出していること、超越していることを意味している。したがって、「仏道もとより豊倹より跳出せる」とは、仏教あるいは悟りはもともと多い少ないといった分別を超え出ている、無分別だということになる。

問題はその次の「ゆゑに、生滅あり、迷吾あり、生仏あり」の「ゆゑに」である。もちろん「生滅あり、迷悟あり、生仏あり」とは、生じること滅すること、つまり生と死があり、迷いと悟りがあり、衆生と仏があるということ、つまり分別があるということである。

問題はなぜ「無分別」ゆゑに「分別」なのか、ということにほかならない。

端的に答えるならば、無分別では生きていけない、少なくとも生活が成り立たないからである。

一切の分別なしに人間として何らかの活動ができるだろうか。できはしないだろう。この点についてウィトゲンシュタインの「世界像」の議論が参考になる。

〇ウィトゲンシュタインの世界像

後期ウィトゲンシュタインは言語を言語のみ独立させて、あるいは言語を言語内部において捉えるのではなく、われわれの行為との連関で言語を捉えようとする言語ゲーム論を展開した。

そしてウィトゲンシュタインは最晩年の著作である『確実性について(以下『確実性』と略記

する)』において、この言語ゲーム論の延長線上で「世界像」というものについて議論した。

『確実性』においてウィトゲンシュタインは「大地は大昔から存在している」とか「これは私の右手である」といった、当たり前といえばこれ以上当たり前なことはないが、通常は取り立てて問題にされないような奇妙な経験命題について考察している。

例えば地球が誕生したのが46億年前なのかそれとも45億年前なのかを調べるということはありうる。しかし大地は大昔から存在していたかどうかを調べるということはありえない。もし大地が大昔から存在していたかどうか調べなければならない状況に至れば、そもそも歴史ということそのものが疑われることになる。また、大きな事故にあって手術の後麻酔が覚めた時にこれは自分の右手かどうか確かめるという場面はありうるだろうが、しかし日常の場面でこれは私の右手かと疑うことはありえないだろう。

また「地球が誕生したのは46億年前だ」という言明が偽とされる状況は簡単に想像がつく。しかし「大地は大昔から存在している」という言明を偽とする状況は思いつかない。

確かに両者は同じ経験命題の形をしている。しかしその論理的身分はまったく異なっているのである。

前者のような命題については、その命題が使用される場面も容易に想像がつくし、それは真である、あるいは偽であると言われる状況は存在する。

しかし、後者のような命題は、語学の例文としてならいざ知らず、そもそも使用される場面が存在しない。したがって、ごくごく当たり前なことを表現しているにもかかわらずそれにはもう根拠はない。それらの命題に根拠がない以上、それらが真であるともいえないものである。このような「大地は大昔から存在している」や「これは私の右手である」といった特殊な経験命題を、ウィトゲンシュタインは「世界像」命題と呼んで、次のように述べている。

『確実性』94 しかし私は、私の世界像をその正しさを納得したから、持っているのではない。また、その正しさを確信しているから、持っているのでもない。私の世界像は受け継いだ背景であり、これによって私は真と偽を区別する。

『確実性』95 この世界像を記述する諸命題は一種の神話に属するものだといえるだろう。この種の命題の役割は、ゲームの規則の役割に似ている。そして、ゲームというものは明示された諸規則なしで、すべて実地に学ぶこともできる。

『確実性』96 次のように想定してもよいであろう。経験命題の形式を持つ一定の諸命題が、凝固して、固まらずに流動する諸経験命題のための導管の役目を果たす。そしてこの関係は、流動する諸命題が固まり、固まっていたものが流動的となりながら、時と共に変化する。

『確実性』97 神話が再び流れとなり、思考の川床が移動することもありうる。しかし私は川床の上を流れる水と川床そのものの移動とを区別する、ただし両者を厳密に分離することはできないのだが。

ウィトゲンシュタインは他の世界像命題として、「私は月に行ったことがない」、「私の名前はL.ウィトゲンシュタインである」といったものをあげているが、いくらでも考えることができる。「この机は私が見ているうちに突然消えてなくなることはない」、「あれは木である」、「私はいま椅子に座っている」。

このような世界像命題によって表されている事柄は、そうであるか否かが探求される対象にはならない。

逆にこのような世界像の上で探求がなされ、真偽が判断され、知識が成立する。ウィトゲンシュタインは、世界像とは「すべての探究や主張の基体(『確実性』162)」であり、「探求の自明な基盤(『確実性』167)」であるとしている。

世界像とは知識の対象ではなく、いわばわれわれの知的活動の「土俵」をなしているのである。この世界像そのものが疑われてしまっては、つまり土俵自体が疑われてしまっては、そもそもわれわれの学問的探求も、知的活動も、そして日常生活も成り立たたなくなってしまう。

しかしこの世界像は通常意識すらされない、「受け継いだ背景」であり、正当化も根拠づけもされない。実はされないのではなく、正当化も根拠づけもしようがないのである。

ウィトゲンシュタインは「根拠づけ(『確実性』563)」、「正当化(『確実性』192)」、「説明(『確実性』34)」、「検査『確実性』164)」そして「疑い(『確実性』625)」には終わりがあり、かつ終わりがなければならないとしている。

根拠づけや正当化を延々と続けるわけにはいかない。それらはどこかで終わらなければならない。終わるところが最終根拠であり、一番の基礎(最終正当化)なのである。

最終根拠に根拠があるならば、それは最終根拠ではない。

一番の基礎に基礎があるならば、それは一番の基礎ではない。

したがって、最終根拠であり一番の基礎である世界像がどれほど確実であっても、それ自体を根拠づけることもできなければ、正当化もできないし、基礎づけもできない。ただ「そうだ」と端的に認めるしかないものなのである。

しかし世界像は絶対的・普遍的なものではない。ウィトゲンシュタインがこの問題に取り組んでいた1950年前後であれば、「私は月に行ったことはない」は世界像命題となりえたが、月の上に立った人間が何人か存在している21世紀の現在では、そうはいえなくなっている。

また病気の原因は悪魔や怨念から、細菌やウイルスに変わった。大昔は太陽は地球の周りを回って

いたが、ここ400数十年は地球が太陽の周りを回っている。

もちろんすべての世界像命題が一律の確実性をもっているわけではない。変化しやすいものと、し難いものはある。それでも世界像には根拠も正当化もなく、世界像は変化しうるのである。それゆえ、世界像は「神話」に属するといわれる。

それでは、そもそも世界像を排除することは可能だろうか。それはできない相談であろう。

例えば「これが私の右手だ」ということは、特殊な場合ではなくごく普通の日常の場面で疑うことができるだろうか。

これを疑うぐらいならば、自分の精神状態を疑うべきではないか。

これが私の右手であることが疑われていて、どうして車のハンドルを握っていられるだろうか。この椅子や床そして大地が突然消えてなくなるかもしれないと疑っていては、この文章を書くことはもちろん、食事をとることも、道を歩くこともできはしない。

世界像に対する「疑いは一切を巻き添えにして混沌のなかへ落とす(『確実性』613)」ようなものなのである。

〇再び「現成公案」第三文

世界像は変化し得るし様々でありうるが、それでもわれわれは何らかの世界像をとらなくては、そもそも生きていけない。

それは、悟りを得て無分別のニルヴァーナの境地に至っても、そのニルヴァーナに留まり続けることはできない、ニルヴァーナの境地のまま生活することはできないということではないか。

それ「ゆゑに」分別して何らかの世界像をとらざるを得ないのではないか。

しかしこの分別は、悟りを得る以前の世俗世界を構成する分別ではない。

この分別は物事を固定化しない、実体化しない、無分別に基づいた仮の分別にほかならない。

言い換えれば「縁起・無自性・空」の上での分別である。この分別を「空の分別」と、そして世俗

世界の分別を「世俗の分別」と呼ぶことにする。

世俗の分別においてはこの分別自体が固定的・恒常的に捉えられ絶対視される。それゆえこの世俗の分別によって捉えられる事物は固定的・恒常的なものと看做される。ここで人は固定化された事物に欲望を起こし執着する。そして苦が生じるのであった。

これに対して、空の分別は無分別を前提にしているゆえに相対的なものであり、仮のものにすぎない。生に対する執着も、死に対する恐れも止滅している。

ただいま生きる必要性から仮にそう分別しているのであり、他の分別の可能性はつねに認められている、見方や視点が変わればそれと連動して変化する分別である、と自覚した上での分別にほかならない。

換言すれば空の分別によって成立している事物は、自性によって存在しているのではなく、縁起によって成立している無自性なもの、まさに「縁起・無自性・空」によって成り立っているのである。

それでは、このような自覚の下での分別である以上、空の分別によって煩悩が生じ、執着が起こることはないのだろうか。この点を第四文が問題にしている。

<参考情報>

・中道

⇒汚いツバ (縁によって外に出た)vs 綺麗なツバ(縁によって口の中にある)と名付けられているに過ぎない

⇒本体がない(固定的に永遠に存在する本体はない)

⇒つまり実体がない=空

⇒ツバはツバである(名付けられた汚いツバ 、 綺麗なツバに実体はない)

⇒つまり両極(名付けられた)を排した(執着から離れる)のが

⇒それが中道である

⇒無自性=空=中道

■縁起とは

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

■相依性の否定

■執着から離れる

・名付けることを排する

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

■ 4:「現成公案」第四文

しかもかくのごとくなりといへども、花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり。

「かくのごとくなりといえども」とは「空の分別によって物事を捉えているにもかかわらず」

ということである。

そして花は「愛惜」つまり愛され惜しまれつつ散り、草は「棄嫌」つまり忌み嫌われつつ生い茂る。

「愛惜」や「棄嫌」は人間の情念である。分別されるものは物や事実についてだけではない。人間の感情や思いといった情念も分別によって生じるものにほかならない。世俗の分別であればこの情念こそが煩悩を引き起こす当のものであり、苦のもとにほかならない。

したがって先の第三文に「迷悟あり」とある以上、すでに空の分別においても例えば好き嫌いといった情念も「あり」なのである。

ではなぜ道元はこの第四文を書き加えたのだろうか。第三文に含意されている内容で十分であれば、冗長になるだけではないのか。

最後の「おうるのみなり」の「のみ」が問題だと考えられる。

空の分別といえども、美しい花が散るときは惜しいなと思い、庭先が草ぼうぼうであれば嫌だなと思う。もちろん事実と思いとの関係は固定されてはいない。花は嫌いだという人がいてもおかしくないし、草ぼうぼうの庭は生気にあふれていて好きだという人がいてもよい。

ただ多くの人は多くの場合に花が散るのは惜しいと思い、草ぼうぼうなのは嫌だと思うのである。そしてたとえば私なら、今私は花が散るのは惜しい、草が生えるのは嫌だと思う、あるいはそのように分別する。そしてそれは縁起によってそういう思いが成立する。いま私はそう思う「のみ」なのである。

そう思うこと自体は良くも悪くもない。その思いが縁起によるものであることが自覚されて

いるならば、そしてそのように反省されるならば、その思いに捕らわれることはない。

つまり、その思いから執着が生じることはないのである。

すべて縁起によって成り立っている。この「縁起によって成り立っている」ということが自覚されているかぎり、目の前で起こっていることはすべて、そのままただあるがままの世界なのである。

そしてこのあるがままの世界がある「のみ」なのであり、そしてこのあるがままの世界が「現成(げんじゃう)」にほかならない。

おわりに

以上十分とはいえないが、道元の「現成公案(げんじゃうこうあん)」の書き出しの四つの文章を手掛かりに、大乗仏教における悟りについて論じてきた。言葉を使用して論じてきた。最後に積み残してきた問題を考察したい。

それは、『中論』第二四章第一〇偈頌にある

「世俗の表現に依存しないでは、究極の真理を説くことはできない」ということの意味についてである。

手掛かりはウィトゲンシュタインにある。『論理哲学論考(以下『論考』と略記する)』は次のように終わってる。

『論考』6・54

私を理解する人は、私の命題を通り抜け――その上に立ち――それを乗り越え、最後にそれがナンセンスであると気づく。そのようにして私の諸命題は解明を行う。(いわば、梯子を上り切った者はその梯子を投げ棄てなければならない。)

私を理解する人は私の諸命題を乗り越えねばならない。そうすれば彼は世界を正しく見るだろう。

『論考』7

語りえぬものについては、沈黙しなければならない。

『論考』においてウィトゲンシュタインは本来言語表現できない、つまり「語りえない」言語の形而上学的構造について語った。

それを語る目的は、言語構造の真実を明らかにして世界を正しく見ることであった。しかしそれがたとえ真理であったとしても、語ってはならないことを語ったことに違いはない。

したがって、『論考』は語ってはならないことが語られている乗り越えられるべき書物なのであり、登った後に投げ捨てなければならない「梯子」にほかならない。

『論考』を乗り越えなければ、投げ捨てなければ、つまり『論考』の諸命題はナンセンスなのだと気づかなくては、『論考』を理解したことにならないのである(6)。

そして、ブッダも場所や時期、また話す相手に応じて教えを説いたといわれている。これをいかだ

「対機説法」という。

そしてブッダの教えは「筏」に喩えられている。ある時ある場所である衆生のために説かれた教えは、その時その場所その衆生にふさわしい教えなのであって、普遍化されたいわゆる教義ではない。

教えは目的が達成されたならば、捨て去らなければならない「筏」のようなものなのである(7)。

龍樹の「世俗の表現に依存しないでは、究極の真理を説くことはできない」も同じことではないだろうか。

「縁起・無自性・空」を、したがって悟りを、言葉を使用せずに直に体得することは不可能であろう。

言葉を超越し、それゆえ言葉で語れないはずの「空」や「ニルヴァーナ」について語ってきた。確かに否定的表現しか用いることができないとはいえ、「空」として、「ニルヴァーナ」として語ってしまっている。

したがって最終的には、ウィトゲンシュタインの「梯子」やブッダの「筏」のように、「空」や「ニルヴァーナ」という言葉も止滅させなければならない。そうしなければ、それらは得られないのである。

<参考情報>

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

<参考情報>

◆「法華経」

・「維摩経」とほぼ同時代の第一期大乗経典の成立期(1~2世紀)に成ったと推定されている。

⇒この経典は、サンスクリット語本・漢訳本・チベット語訳本のほか、さまざまな国語に翻訳され、

⇒仏教を信仰するアジア全域に流布されているが、とくにシナと日本では、絶大な尊崇を得た。

⇒シナでは鳩摩羅什の漢訳「妙法蓮華経」が著名だが、鳩摩羅什ととも経典翻訳に加わった道生(どうしょう)は、注釈書「妙法蓮華経疏」を著した。光宅寺法雲は道生の解釈をうけついで、「法華経義記」をしるしたが、

⇒隋代の天台智顗(ちぎ:538年~598年)にいたると、「法華経」を根幹として壮大な理論体系を作り上げられた。

⇒この天台法華哲学が最澄(767年~822年)によって日本にもたらされ、比叡山に日本天台宗が開かれた。

⇒叡山は日本における学問・真理探究の聖地となり、「法華経」を中心に代表的な仏教の諸思想を結集し、集約して、仏教哲学としていよいよ特性を発揮するようになった。

⇒これを天台本覚(ほんがく)思想と呼び、

⇒平安時代の宗教・思想のみならず、文学・絵画等、文化の各ジャンルに深い影響を及ぼした。

⇒鎌倉新仏教の祖師たちも、みな叡山で天台法華思想、本覚思想を学んだが、

⇒とりわけ日蓮と道元は「法華経」に強い関心をしめした。

⇒日蓮(1222年~1282年)は「法華経」の中の実践精神を重んじ、

⇒だび重なる弾圧と迫害を通じてしだいにその理想を実現するためには、

⇒世俗の政権との抗争をあえて辞せず、理想的世界の建設に力を注ぐようになる。

⇒日蓮にあっては「法華経」は世界観・人間観確立のための指針であるばかりなく、

⇒政治理念・政治的実践の方法論としても受けとめられるようになったといえよう。

⇒これは、後世の日蓮主義者にいたるまで見られる特徴である。

・一方、道元(1200年~1253年)は大著「正法眼蔵(しょうほうげんぞう)」を著したが、

⇒そこには経典としては「法華経」がもっとも多く引用されており、

⇒あたかも「法華経」の一大注釈書、ないしは法華理論の解説とも読みうる場合もある。

注)「正法眼蔵(しょうほうげんぞう)」:禅僧である道元が執筆した仏教思想書で、日本仏教史上で最高峰に位置し、難解さという点でも注目されている。

道元(曹洞宗の開祖)は、真理を正しく伝えたいという思いから、日本語かつ仮名で著述している。当時の仏教者の主著は漢文で書かれていた中で、異例の取組であった。

公安(禅問答)を中心に、禅の教えを詳細に説いており、悟りについて考える「現成公安」の巻

- 「現成」の意味:

- 「現成」は「悟りの実現」を意味する。

- つまり、悟りとは目の前に実現されていることを指す。

- 「公案」の意味:

- 「公案」は元々は中国の公文書を指す言葉。

- 禅宗では、「一人ひとりに与えられた禅の課題」として使われる。

- 修行者はこの課題を通じて悟りに近づこうとする。

- 「現成公案」の内容:

- この巻では、迷いや悟り、修行、生と死、仏と衆生など、すべての存在について説かれている。

- 仏法は相対的な区別から離れたものであり、悟りは自己と自然が一体であることを理解すること。

- 要約:

- 「現成公案」は、悟りを実現するための課題であり、自己と世界を理解するための鍵となる内容。

・法華経の経文では

⇒「常に座禅を好んで閏(しず)かなるところにあって、その心を修摂(しゅしょう)せよ」と一般に読み下されており、諸注釈書もそのように解釈している。

⇒ところが「法華義疏」では

⇒「常に座禅を好む小乗の禅師に親近するな。・・・その意味は、間違った(顚倒した)分別の心があるから、世の中を捨てて、かの山間に入り、常に座禅を好む」ことは、親近してはならない境に入れるべきである」としるされている。

⇒聖徳太子(574年~622年)は、「聖」と「俗」を区別する考えはなく、

⇒世にあって仏教の理想の実現する道をくりかえし説いている。

⇒ここに聖徳太子の仏教の受容と普及における社会への積極的な姿勢を見ることができる。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~④万巻の経典から選んだ三経とその解説書(三経義疏)~中村元著より転記