■『中論』が批判する諸思想体系

・『中論』は論争の書である。

⇒インドにおいてナーガールジュナの当時にすでに成立していた諸思想体系を眼前においてこれを攻撃し批判している。

⇒『中論』を読むと、韻文の大部分は攻撃的な口調で書かれていることに気がつく。

⇒では『中論』においてどのような諸思想体系が批判され攻撃されているのであろうか。

⇒これは相当重要な問題である。

⇒相手の思想をどのように理解するかによって『中論』の理解にも差異が生じてくる。

⇒相手の思想を正しく理解することは、やがて『中論』を正しく理解することとなろう。

・その手引きとして嘉祥大師吉蔵のいうところを検討しよう。

⇒「三論(『中論』『百論』『十二門論』という三書)の斥するところは、略していうに四つの宗を弁ず。

⇒〔第〕一に外道(げどう)を摧(くじ)き、

⇒〔第〕二に毘曇(びどん:小乗仏教の哲学者)を折し、

⇒〔第〕三に『成実(じょうじつ)論』を排し、

⇒〔第〕四に大執(大乗仏教における執着)を呵(か)す(叱りつける)」

⇒(『三論玄義』三枚左。なお『中論疏(ちゅうろんしょ)』54ページ上も大体同じことをいう)。

⇒このうち、始めの一つは仏教外(外道)のものであり、後の三つは仏教内のものである。

⇒しかしながら『中論』は果たして吉蔵のいうように、これらを予想して排斥しているのであろうか。

■吉蔵の分類による検討

・まず「〔第〕一に外道を摧(くじ)く」の意味を考えよう。

⇒吉蔵は「外道」という語の中に、インドの仏教外の諸思想とともに中国本来の思想を含めているが、

⇒それはおそらく『中論』の根本思想に立脚するならば中国の伝統思想といえども当然排斥せねばならぬ、という意味であろう。

⇒『中論』が書かれた時代のインドでは中国思想を予想してはいないであろうから、ここでは中国伝統思想との関係は問題にする必要はない。

・「〔第〕三に成実を排す」というが、『成実論』の著者ハリヴァルマン(詞梨跋摩:かりばつま)は大体紀元250-350年ころの人であるといわれているし、『成実論』はナーガールジュナよりも後世の著作であることは疑いない。

⇒このことは吉蔵もすでに気づいていた。

⇒しかしながら『中論』は『成実論』を論破していると主張する理由は、

⇒前に中国思想を排斥するといった場合と同様に、『中論』の所説は絶対的真理であるから、

⇒それによれば、当然『成実論』の説も排斥されねばならないというのであろう。

⇒吉蔵以前に中国で『成実論』が盛んに研究され多くの学者によって大乗であるとみなされていたから、これを排斥してこのようにいったのである。

⇒故に『中論』が実際に排斥した相手の思想を考察するにあたって『成実論』は排斥してさしつかえないが、

⇒ただし『成実論』の淵源となる思想はナーガールジュナ以前に存在していたに違いないから、

⇒ナーガールジュナもそれを眼中においていたのであろう。

⇒これらはおそらく経部の系統の思想であろうといわれている。

・最後に「大乗を呵(か)す(叱りつける)」とあるが、

⇒これは五時(五つの時期)の説によって教判(諸宗派の位置づけの仕方)を立てること、

⇒および二諦(にたい:二種の真理)の説に関する誤解を攻撃しているのである。

⇒故にこれは大乗仏教が成立した後に起こった問題であり、ことに中国では種々議論されたことである。

⇒しかるに『中論』は大乗仏教を最初に理論的に基礎づけたのであるから、いまはこれも除外して考えてよい。

・『中論』がどのような学派を攻撃しているかという点に関しては、

⇒古来学者のあいだに種々の議論があり、定説というものは存在しない。

⇒したがっていま以上に述べたような見解をとってよいかどうかも問題となろうが、

⇒ともかくこのように解釈したほうがインド思想史の上での歴史的連絡をつける事が非常に都合よく合理的に事が運んでゆくことになる。

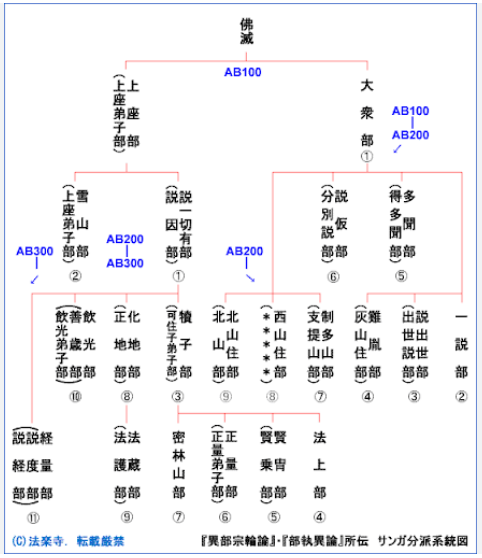

・そこで、残るところは結局インドにおける仏教外の諸派と「毘曇(びどん:小乗仏教の哲学者)」とになるが、それをさらに具体的に明らかにしたい。

⇒ピンガラの註釈や「無畏論」のような古註には何々派という名はほとんど出てこないが、

⇒後代のチャンドラキールティの註釈である『プラサンナバダー』についてみるに、

⇒仏教外ではヴァイシェーシカ学派、ニヤーヤ学派、サーンキヤ学派、ジャイナ教、唯物論者(順世派)、ミーマーンサー学派、時間論者(時論師)などの名が出てくるし、

⇒仏教内では有部、経部、犢子部(とくしぶ)、正量部、唯識派などの名が出てくる。

⇒しかしナーガールジュナが『中論』を著した当時、果たしてこれらの諸学派を知っていたかどうかは不明であり、

⇒その中のある派は明瞭に『中論』以後に成立している。

⇒故に註釈の中に言及しているからとて、『中論』が相手としている思想体系を定めることは困難である。

■対象は仏教内の諸派

・故に結局は註釈をたよりにしながらも『中論』の詩句自体によって決定すべきであろうが、

⇒『中論』の本文である詩句だけ(サンスクリット本で四四八詩)を検討してみると、

⇒とくに仏教外のいずれかの派に特有な術語はみあたらない。

⇒もちろん仏教外のある派のみを攻撃しているところもある。

⇒その最も明瞭な例は第一九章(時間の考察)であろう。

⇒仏教の立場は

⇒「時に別の体(本質)なし、法に依りて立つ」(「時間別体、依法而立」)であり、

⇒時間という独立な実体を認めないから、

⇒「時間の考察」の章において攻撃されているのは仏教外のある派であることは明らかである。

⇒チャンドラキールティの註釈によれば相手は時間論者であり、

⇒『中論』に対するバーヴァヴィヴェーカ(あるいはバヴィヤ。清弁(しょうべん)、490ころー570年ころ)による註釈である『般若灯論釈』によれば、ヴァイシェーシカ学派であるという。

⇒その他の諸派は多かれ少なかれ仏教内の派と関連している。

⇒『般若灯論釈』によれば、この詩句は仏教外の何々派を論破するとしるしている箇所がいくつもあるが、

⇒ナーガールジュナが果たしてそれを目標としていたかどうかはなお研究を要する。

・もちろん『中論』が仏教外の諸派をも含めて論破していることは『無畏論』のしるしているところであり、

⇒また縁起とか無我とかいうような思想は元来仏教が他派に対して独自の立場を明らかにするために説いたのであるから、

⇒これを説明する『中論』は当然仏教外の諸派をも排斥しているわけであるが、

⇒どの詩句がどの派を攻撃しているということは少なくとも古註による限り不明である。

・『中論』の中に用いてある語をみると、

⇒みな仏教の術語であるかまた日常生活の用語であり、

⇒その用語の中のあるものは仏教外の諸派の思想をその中に含ましめうる性質のものである。

⇒故に『中論』は主として仏教内の諸派を相手にしているのであり、

⇒仏教外の諸派はつけたしであることがわかる。

⇒このことは嘉祥大師吉蔵も極力主張している。

■主要論敵は説一切有部

・さらに仏教内の諸派の中でも、詩句本文の内容および『般若灯論釈』からみると、

⇒ある詩句は明らかに、犢子部(とくしぶ)・正量部のような、ブドガラ論者(個人存在の中心主体を承認する論者)を排斥しているし、

⇒また経部を論破しているらしいところもある(もっとも後に述べるように『中論』はまた他方経部と共通の説を述べているところもあり、一概にいえない)。

・しかしながら『中論』の主要な論敵は何といっても説一切有部(せついっさいうぶ)であろう。

⇒吉蔵が「〔第〕二に毘曇(びどん:小乗仏教の哲学者)を折す」という場合の「毘曇」は有部をさしているし、

⇒また各註釈(ことに『般若灯論釈』からみても、有部を最も主要な論敵としている。

⇒中観派は自己の反対派を概括して自性(じしょう)論者、または有自性(うじしょう)論者と総称している。

⇒それは事物または概念の「自性」すなわち自体、本質が実在すると主張する人々である。

・『中論』はこれに対して無自性を主張したのであるから、

⇒『中論』を徹底的に研究するためには有自性論一般を広く考察せねばならない。

⇒ただしいま、仏教外の諸派を論究する余裕もなく、これらの諸派との関係を論ずることは将来の独立の研究問題として保留しておきたい。

⇒ただここでは次に有部を有自性論者の代表としてその根本思想を論じ、

⇒『中論』の思想考察に入る準備とする。

⇒上述のように『中論』の主要論敵は有部であり、また有部の思想は、その文献が多く残存しているため、容易に知りうるから、有部をナーガールジュナの論敵代表と見なしてさしつかえないであろう。

⇒そして後に『中論』の思想をこれにと対比せしめて明らかにしていきたい。

<参考情報>

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

<参考情報>

<参考情報:説一切有部を知る為の前提>

【インドの歴史/釈尊以前:アーリア人(印欧語族の民族)の北インド侵入とバラモン教の形成】

・紀元前1500年頃、彼らは南下してカイバル峠を越え、インド北西部のパンジャーブ地方へ侵入した。

⇒先住民が持つ農耕文化を学び、アーリヤ人の生活基盤は牧畜から農耕へと移行。

・ガンジス川流域に移動

⇒紀元前1000年頃には再度移動を開始

⇒ガンジス川流域の方が、パンジャーブ地方よりも農業に適した土地だったから。

出典:https://gusyakensekaishitankyu.com/?p=2264

◆古代インドのアーリア人によって広められた宗教

・バラモン教は、

⇒ヒンドゥー教の前身とされている。

【バラモン教の主な教え】

- 自然神崇拝:バラモン教は多神教であり、自然の力を神格化して崇拝した。主要な神々には雷神インドラ、火神アグニ、天空神ヴァルナなど。

- ヴェーダ:バラモン教の聖典は「ヴェーダ」と呼ばれ、リグ・ヴェーダ、サーマ・ヴェーダ、ヤジュル・ヴェーダ、アタルヴァ・ヴェーダの四つのヴェーダから成り立つている。これらのヴェーダは、神々への賛歌や儀式の方法を記したものである。

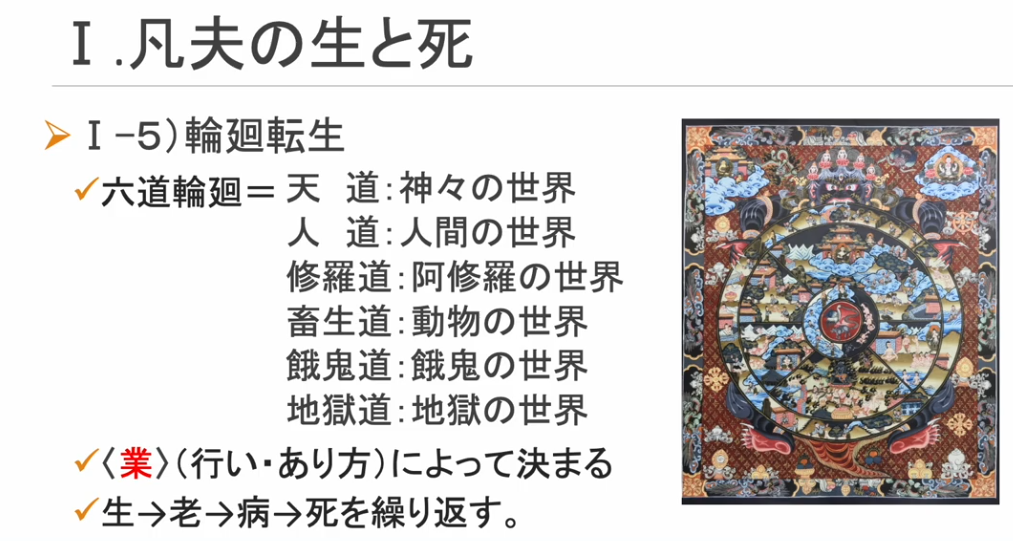

- 輪廻転生とカルマ:バラモン教では、魂が生まれ変わりを繰り返す「輪廻転生」の概念があり、現世での行い(カルマ)が次の生に影響を与えるとされている。良い行いは良い結果を、悪い行いは悪い結果をもたらすと信じられている。

- 解脱:輪廻の苦しみから解放されるために「解脱」を目指すことが重要とされた。解脱を達成することで、魂は輪廻のサイクルから抜け出し、永遠の平安を得ると信じられている。

- カースト制度:社会はバラモン(司祭者)、クシャトリヤ(王侯・武士)、ヴァイシャ(農民・商人)、シュードラ(隷属民)の四つのヴァルナ(階級)にわかれており、バラモン(司祭者)が最上位の階級として宗教儀式を司った。

バラモン教はその後、仏教やジャイナ教の誕生に影響を与え、最終的にはヒンドゥー教へと発展していった。

出典:https://www.nhk.or.jp/kokokoza/sekaishi/contents/resume/resume_0000000680.html?lib=on

出典:サブタイトル/釈迦(ブッダ)誕生前後のインド社会

<参考情報>

■インドにおける「業」の思想とはどのようなものであろうか。

その点について略説すれば、インドにおいては、釈尊の時代になって、バラモン教の教義として、業の思想に基づく輪廻転生説が説かれるようになり、カースト制度(階層的身分差別)が確立されていくのである。

業の思想とは、人間がこの世の生を終えた後、次の世でいかなる生を受けるかは、この世で為した行為、すなわち、業によって定まるという考え方であり、また、輪廻転生説とは、人間は単にこの世のみで滅びるのではなく、肉体の滅後において、この世でのそれぞれの行為(業)に従って次の世に生まれ変わるという考え方であり、そこには輪廻転生する主体としての我が実体として考えられている。

このようなやバラモン教における業の思想による実体論的な論廻転生説は、現在の人生を来世のための仮の世と考え、ひたすらより良き来世を請い願う生き方となり、一方では、現在世も過去世の業によるものであるとの諦めを生み、次第にカースト制度を定着させ固定化させていった。

このような実体論的発想に基づく業思想に対して、釈尊は、「縁起」の思想によって、輪廻転生する主体としての「我」の実体性を否定し、輪廻転生説を否定して、

「解説は不動であり、これが最後の生存である。もはや、生まれ変わること(輪廻の苦しみを受けること)はない、という智見が生まれた。」

と、その初転法輪を終えるにあたって語ったと伝えられている。

ここには、実体的に考えられる、生存の継続としての輪廻に流転する自己存在は成立しないという智見こそが、「縁起」における解脱の内実であることが示されている。

そして、その「業」についても、

「生まれによって卑しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのではない。行為によって卑しい人ともなり、行為によってバラモンともなるのである。」

と説き、実体論的な輪廻転生説に基づく業思想を否定している。

このように、釈尊は「縁起」において、過去世における業の結果としての現在世への生まれを否定し、われわれの行為そのものの上に、行為者としてのわれわれの業の結果(業報)を見ていたのである。

すなわち、過去世の業の結果としての現在世という実体論的発想は何ら根拠のない構想(分別)でしかないと、「縁起」という智見によって確信した釈尊は、自らの行為の上に、そのようにしか行為せざるをえない自らの行為者としての責任を持ち、自らの現前の行為のただ中にあって自らの過去に目を向けるという、他律的でない自律的な業の思想に立っていたと考えられる。

このような釈尊の業思想を、龍樹は、先の第二例に説かれているように、「業」を行為と行為者との相互の関係性(相依相待)によって説明しつつ、「業」が実体的発想によって把握されることを否定しているのである。

釈尊は、「縁起」によって実体論的な業思想を批判したが、

釈尊亡き後の仏教は、次第にインド宗教において一般的であった実体論的な輪廻転生説を受け入れ、輪廻転生する主体としての「我」を否定した仏教の「無我」の立場を取りながらも、輪廻転生を可能にする「業」についての解釈を、それぞれの学説に基づいた独自の実体論によって構築していったのである。

それが龍樹によって批判されている阿毘達磨仏教における業論である。

龍樹は、以上の二十偈までにおいて、批判対象としての阿毘達磨仏教の業論を批判的な指摘を交えながら紹介した後、第二十一偈以下第三十三偈(「根本中論偈』の第十七章「観業果品」)において、輪廻に転生する実体化された業論を否定し、実体論的発想によらない業と果報との関係を説いているのである。

これら十三偈における龍樹の主張が、かれの「空」の思想において一貫している論理に基づいたものであることは、改めていうまでもないであろう。

龍樹の主張によれば、われわれの現前の行為(業)は、本来的には「縁起」であり、「自性」を持った実体的な存在の上に成立するものではないということである。もしそこに実体的な業を構想するならぱ、「多くの大きな過失」に陥ることは免れないという問題が、ここに指摘されているのである。

出典:サブタイトル/『業論』に対する龍樹の批判:小川一乗著より転記~釈尊の仏教を再確認し、そこに「生死即浬樂」という大乗仏教の原点を明にする~

<参考情報>

■釈尊の悟り

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

<参考情報>

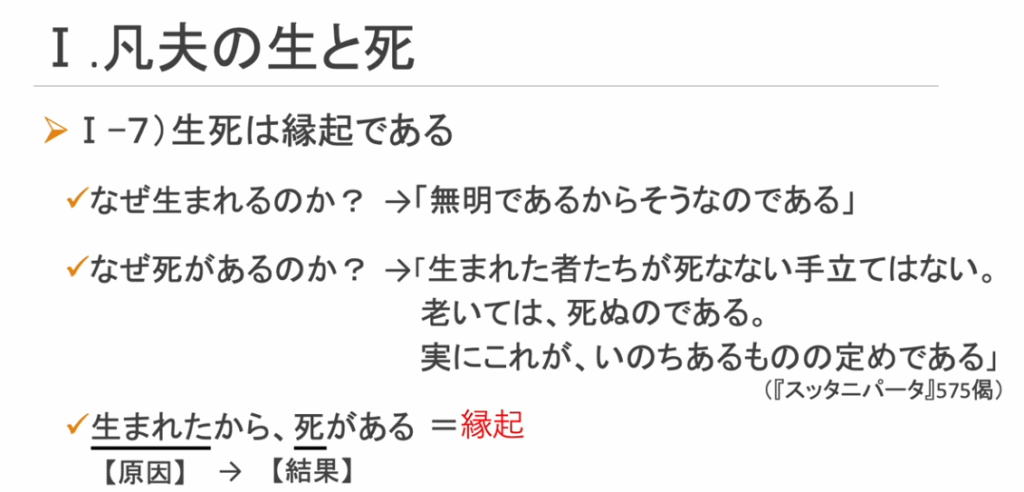

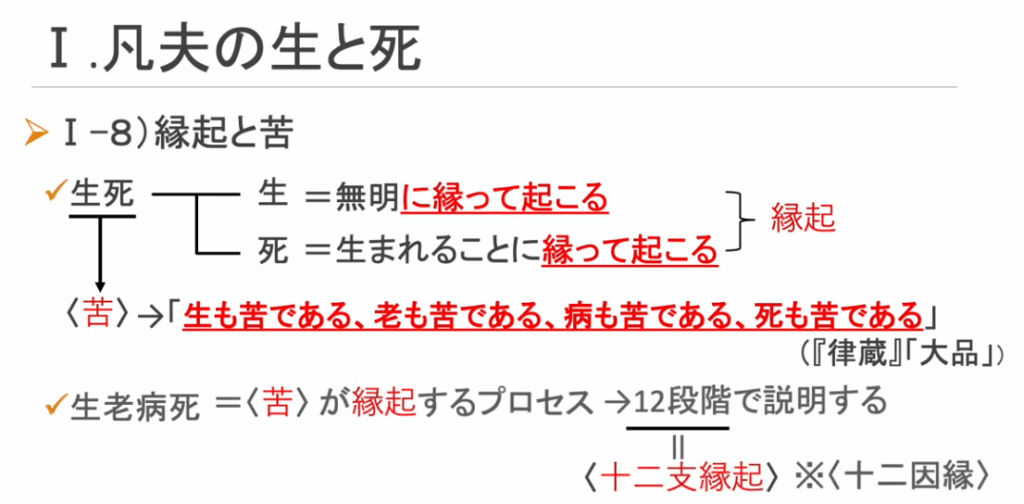

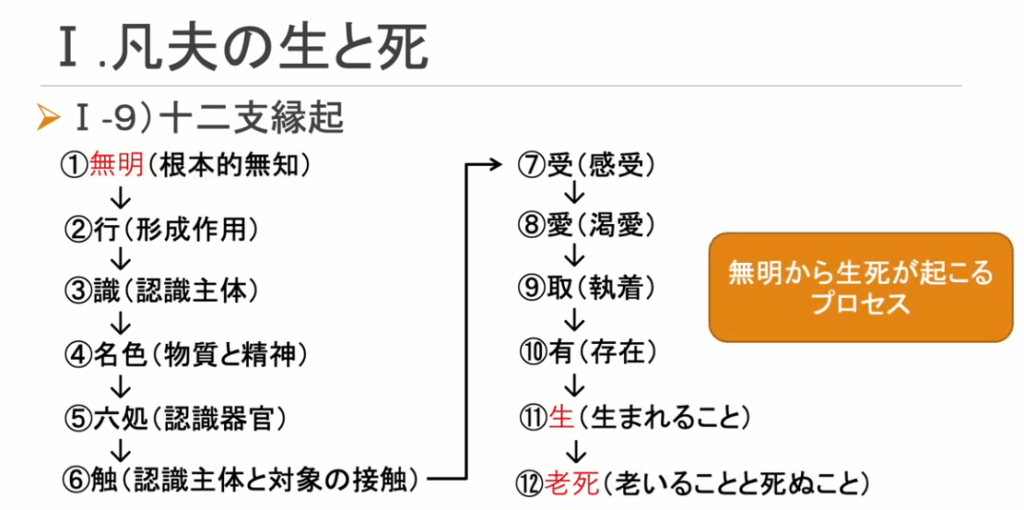

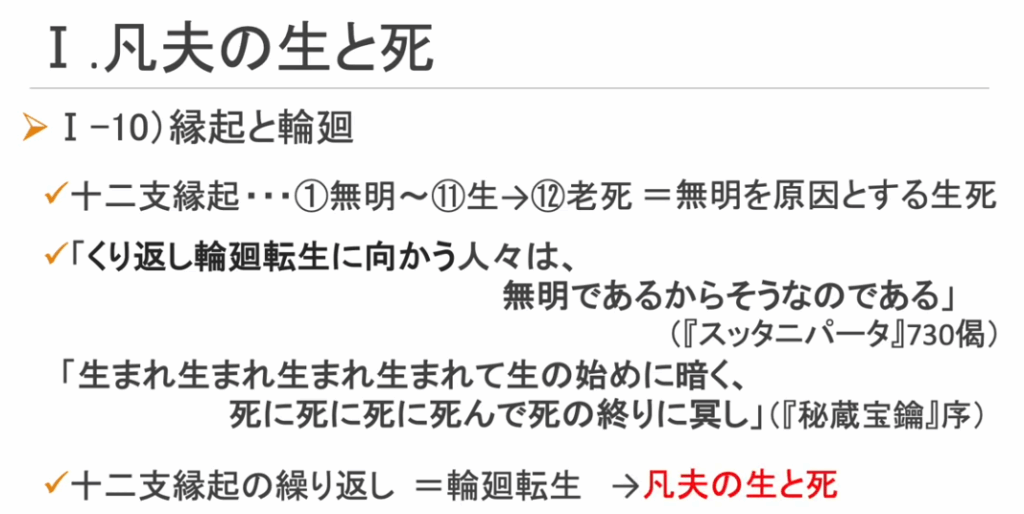

■原始仏教経典一般ならび小乗の十二因縁の説

⇒『中論』においては二種の縁起説が説明されている。

⇒すなわち第一章から第二五章までに出てくる縁起は

⇒全く論理的な「相依性のみの意味なる縁起」であり、

⇒第二六章において初めて小乗のいわゆる「十二因縁」を説明している。

・この第二六章の説明は全く十二支を

⇒時間的生起の前後関係を示すものとみなしている。

⇒今その時間的生起関係を示す語に傍点を附してみる。

1)無明(むみょう / avidya) – 無知(真理に対する無理解)

⇒「無知(無明)に覆われたものは再生に導く三種の行為(業)をみずから為し、その業によって迷いの領域(趣)に行く」

2) 行(ぎょう / samskara) -潜在的形成力( 意志、行動の形成力)

⇒「潜在的形成力(行)を縁とする識別作用(識)は趣に入る。そうして識が趣に入ったとき、心身(名色)が発生する(第二詩)。

3) 識(しき / vijnana) – 識別作用(意識)

4)名色(みょうしき / namarupa) – 身心(心と物質:精神と肉体)

5)六処(ろくしょ / ṣaḍāyatana) – 心作用の成立する六つの場(六つの感覚機能:眼、耳、鼻、舌、身、意)

⇒名色が発生したとき、心作用の成立する六つの場(六入)が生ずる。

6) 触(そく / sparśa) – 感覚器官と対象との接触

⇒六入が生じてのち、感官と対象との接触(触)が生ずる」(第三詩)。

「眼といろ・かたちあるもの(色)と対象への注意(作意:さい)とに縁って、すなわち名色を縁としてこのような識が生ずる」(第四詩)

7) 受(じゅ / vedana) – 感受作用(感覚)

⇒「色と識と眼との三者の和合なるものが、すなわち触である。またその触から感受作用(受)が生ずる」(第五詩)

8)愛(あい / tṛṣṇā) – 盲目的衝動(渇愛、欲望)

⇒「受に縁って盲目的衝動(愛)がある。何となれば受の対象を愛欲するが故に。愛欲するとき四種の執着(取)を取る」(第六詩)

9)取(しゅ / upādāna) – 執着(取り込む)

⇒「取があるとき取の主体に対して生存が生ずる。何となれば、もしも無取であるならば、ひとは解脱し、生存は存在しないからである」(第七詩)

10)有(う / bhava) -生存( 存在、存在状態)

⇒その生存はすなわち五つの構成要素(五陰:ごおん)である。生存から<生>が生ずる。老死、苦等、憂、悲、悩、失望ーこれらは<生>から生ずる。このようにして、このたん〔に妄想のみ〕なる苦しみのあつまり〔苦陰:くおん〕が生ずるのである」(第八詩・第九詩)

11)生(しょう / jāti) – 生まれること

12)老死(ろうし / jāramaraaṇa) – 無常なすがた(老化と死)

・このように全く時間的生起の関係に解釈され、

⇒チャンドラキールティの註釈においては一つの項から次の項が生ずることを説明するために、

⇒いつも「それよりも後に」という説明が付加されている。

⇒またナーガールジュナは他の書おいて十二因縁を三世両重の因果によって説明しているし、

⇒中観派は極めて後世に至るまで三世両重の因果による説明に言及している。

・しかしながらナーガールジュナが真に主張しようとした(第二五章まで)縁起が

⇒十二有支(うし)でないことは明らかである。第三章八詩に、

⇒「<見られるもの>と<見るはたらき>とが存在しないから、識(3:識別作用)などの四つは存在しない。

⇒故に収(9:執着)などは一体どうして存在するのであろうか」というが、

⇒各註釈についてみると「識などの四つ」とは識と触と受と愛とを指し、

⇒さらにピンガラの註釈には「見と可見との法が無き故に、

⇒識と触と受と愛という四法は皆な無し。愛等が無きを以ての故に、四取等の十二縁分もまた無し」

⇒と説明しているから、『中論』の主張する縁起が十二有支の意味ではなくて、相依性の意味であることは疑いない。

⇒さらに注目すべきことには『無畏論』においては第二六章は十二有支を観ずるの章とあり、またチャンドラキールティの註釈においては第二六章のなかに、「縁起」(またはそれに相当する語、例えば衆因縁生法)という語が一度も使用されていない。

⇒故に最も古いこの二つの註釈においては、ただ縁起とのみいう場合には常に相依性を意味していて、十二有支の意味を含んでいなかったといいうる。

出典:サブタイトル/NN1-3.『中道』と『縁起』(Ⅱ)~『中論』は諸行無常を『縁起』によって基礎づけている~(龍樹:中村元著より転記)

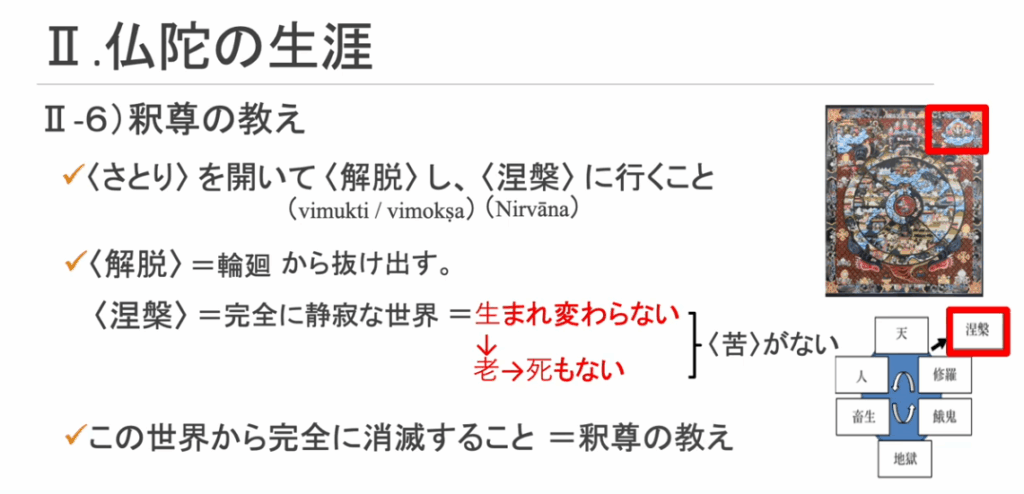

■解脱⇒涅槃

・六道輪廻のサイクルの外(涅槃)

⇒右図の赤字枠

■法(ダルマ)=<教え>から

・後世は

⇒<教え>で説かれている内容(真理)に拡大解釈されるようになった

空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)