はじめに

昭和20年8月を境に敗戦後の日本において、特に都市部に在住する生活者が直面した深刻な食料難の記憶は、マスコミ等を介していまだに後世に語り継がれている。

その象徴は昭和22年10月、東京地方裁判所の山口良忠判事(34歳)が、栄養失調のために死亡した事件がある。

山口判事は、闇市で食料を売ったり買ったりしている庶民を「食糧管理法」違反で裁く立場にあり、当時、都市生活者達は『食料配給』だけでは生きてゆけず、ヤミの食料に手を出さなければ死んでいた現実を直視しながらも、判事としての立場を固執し過ぎた結果によりもたらされた悲劇であった。

今年2月末頃から本格的に新型コロナウイルスの感染が日本各地でも広がり始め、4月上旬には緊急事態宣言が出されると同時に人々が食料品を求め、スーパーに押し寄せたニュースも記憶に新しい。

食料品店は売れ筋商品の在庫を確保し始めている BUSINESS INSIDER

今回の新型コロナウイルスによる世界同時流行は、米国等を始め、趣味的な家庭菜園の取組レベルを一気にブームと呼べるレベルに押し上げ、かつ大自然の恵みを直接的に触れ合う体験を確実に多くの人々に広げ始めている。

1989年の冷戦終了で

キューバが食料危機に直面し、大規模国営農場が解体され、『小規模化』する農業改革がされ、都市部に住む多くの人々が、家庭菜園をするきっかけにもなり、有機農業転換への一助となった事例は、今日の世界各国の都市住民にとって参考となる雛形であり、示唆に富むと考える。

一方、北朝鮮は情報公開が制限されており実態がよく分からないが、大規模自然災害等が起きる毎に食料危機が報道され、国際支援のニュースに接する。

北朝鮮の無策(情報非開示により)が際立つ為、

キューバ改革の先進性が再認識させられる。

自分の体験から言える事は、『家庭菜園規模』なら、敢えて農薬を使用する必要性も薄れ、環境保全型農業の進化した究極の姿(=大地の力を生かした無農薬農業)を実践している事が実感できる。

http://www.yuki-eiga.com/films/salud

(詳細内容はメニュー『腐植と生物:環境保全型農業の今日的意義』の【キューバのミミズ農法】にて記載)

◆キューバ農業における農薬使用量の変遷と都市農業生産の推移

上記<表1>より農薬の使用量は、1989年で9,740トン、

➡1995年には4,124トン、➡2000年には3,213トン、2005年には2,558トンにまで激減している。

他方、都市農業生産の推移は、1989年はゼロ、

➡1995年には40,000トン、➡2000年には1,680,000トン、2005年には4,110,000トンにまで急激的に激増している。

2005年の農産物合計の9,646,785トンの43%を占めるまでになった。

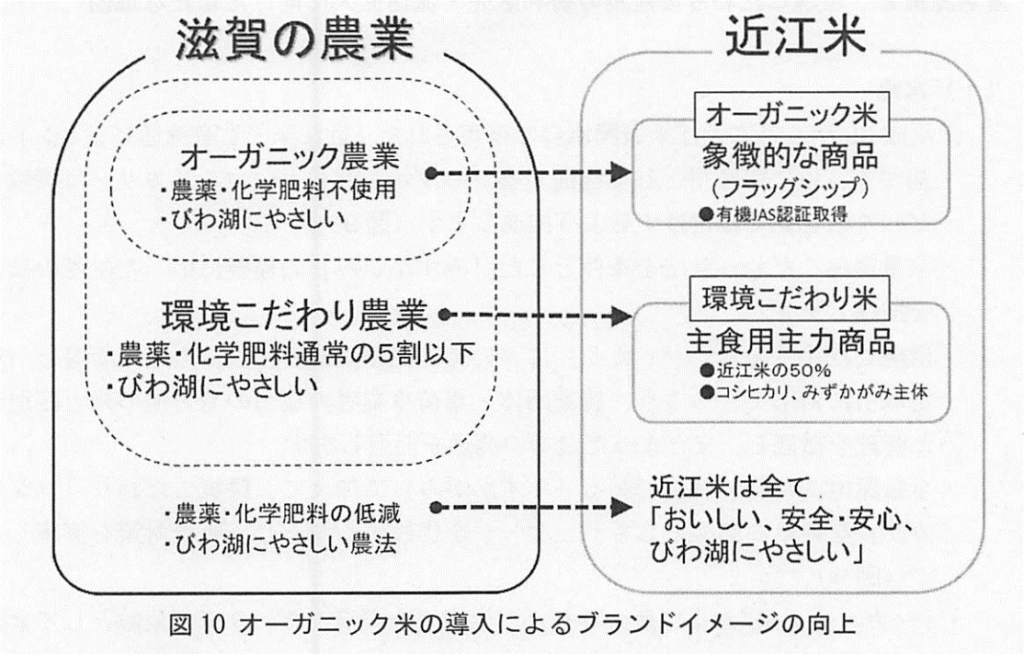

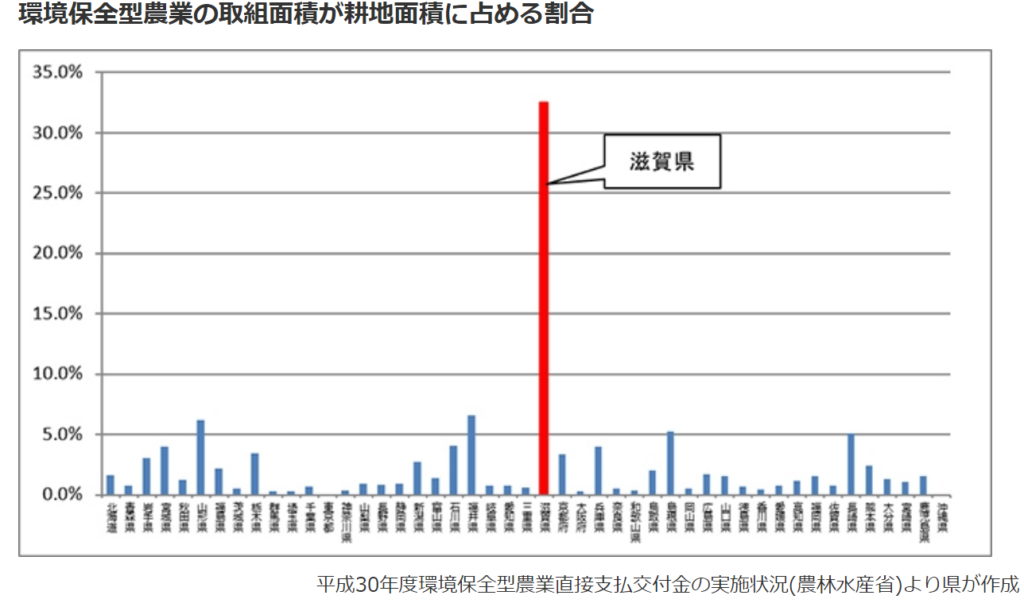

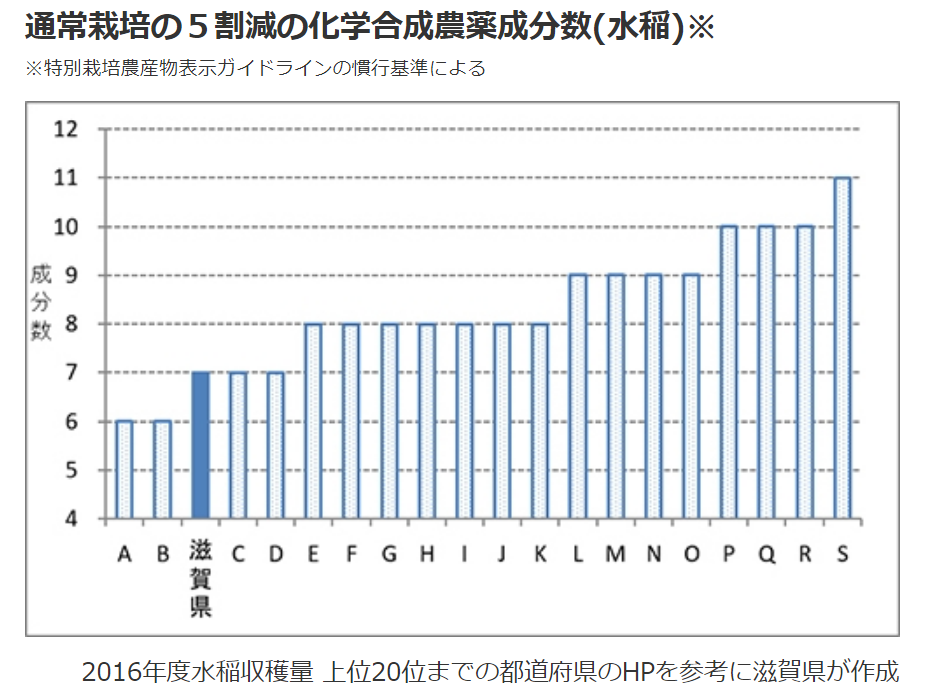

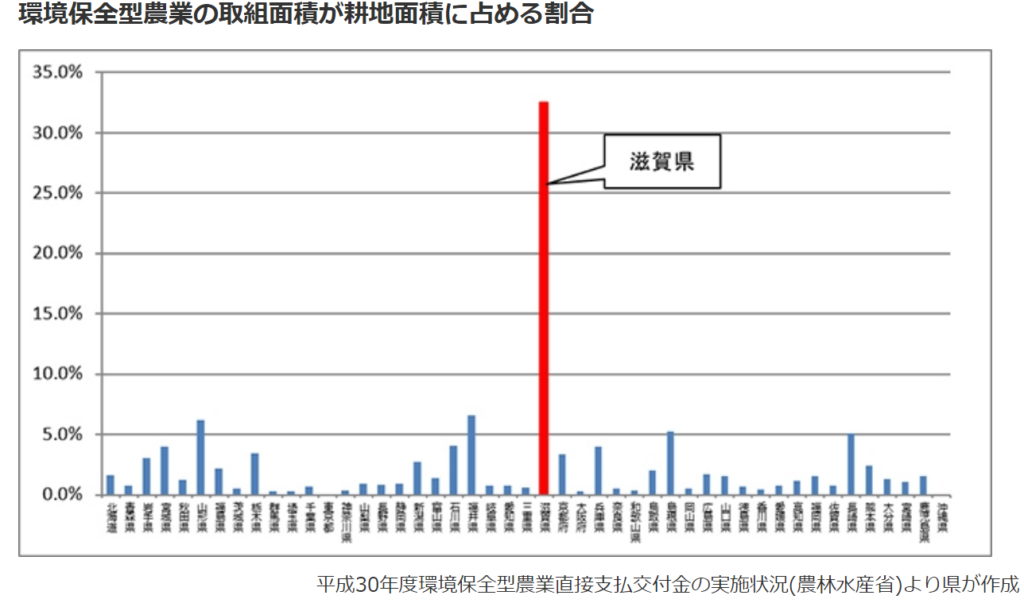

◆滋賀県の『環境こだわり農産物認証』制度

①農薬・化学肥料の低減

⇒びわ湖にやさいし農法

②農薬・化学肥料通常の5割以下

⇒環境こだわり農業

③農薬・化学肥料不使用

⇒オーガニック農業(有機JAS認証取得)

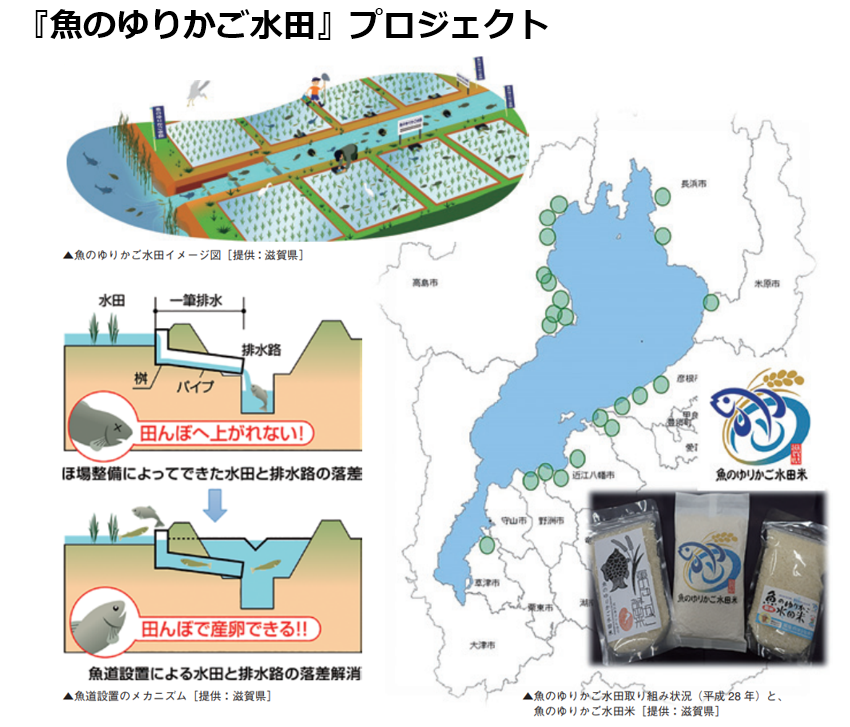

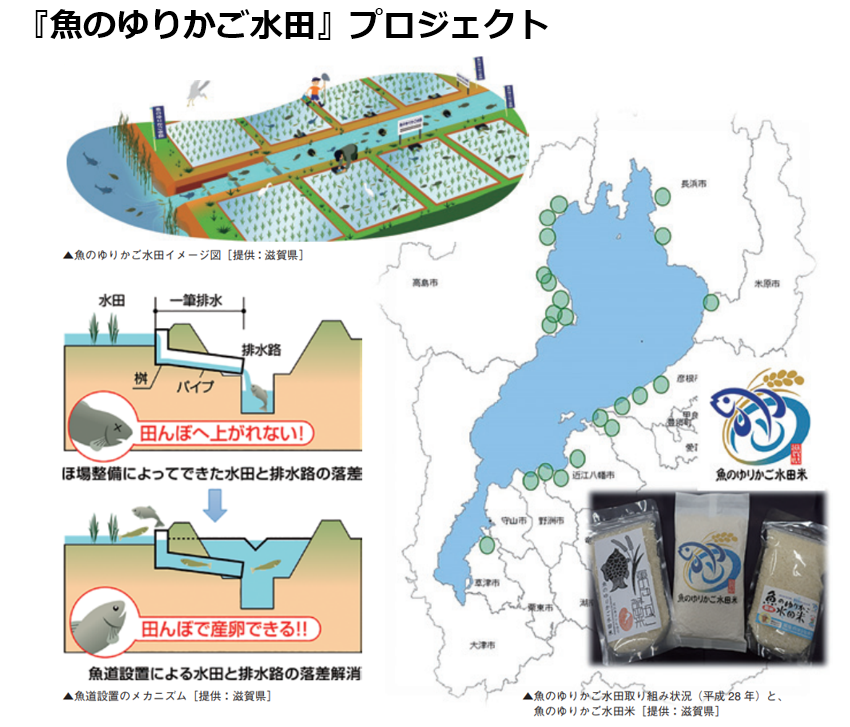

・生態系に配慮した生産基盤整備(滋賀県長浜市事例)

農業生産基盤(区画の整理・大型化・農業水利施設等)の整備は、

自然生態や生態系の保存を配慮(滋賀県長浜市事例:田んぼに遡上できるように魚道の設置)する等、調和に配慮した整備を県、土地改良区が連携し、推進。

http://www2.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4040264.pdf

田んぼに遡上できるように設置した魚道を通り、

田んぼで産卵・繁殖している状況を確認すると共に、

魚毒性の最も低い農薬(除草剤)を使用するなど、

魚にやさしい田んぼで作られた米を

滋賀県が『魚のゆりかご水田米』として認証している。

https://shigaquo.jp/environment/

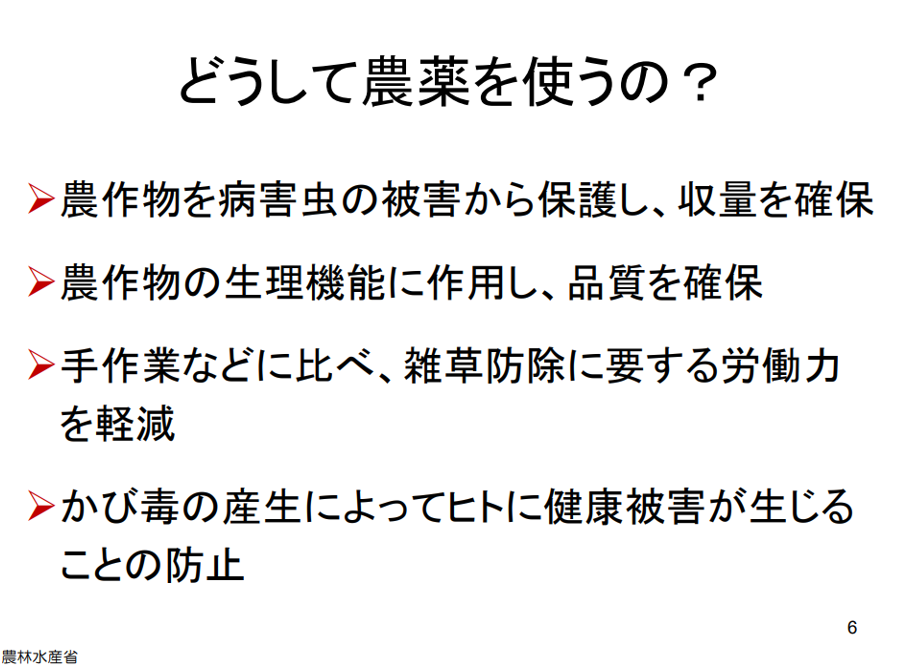

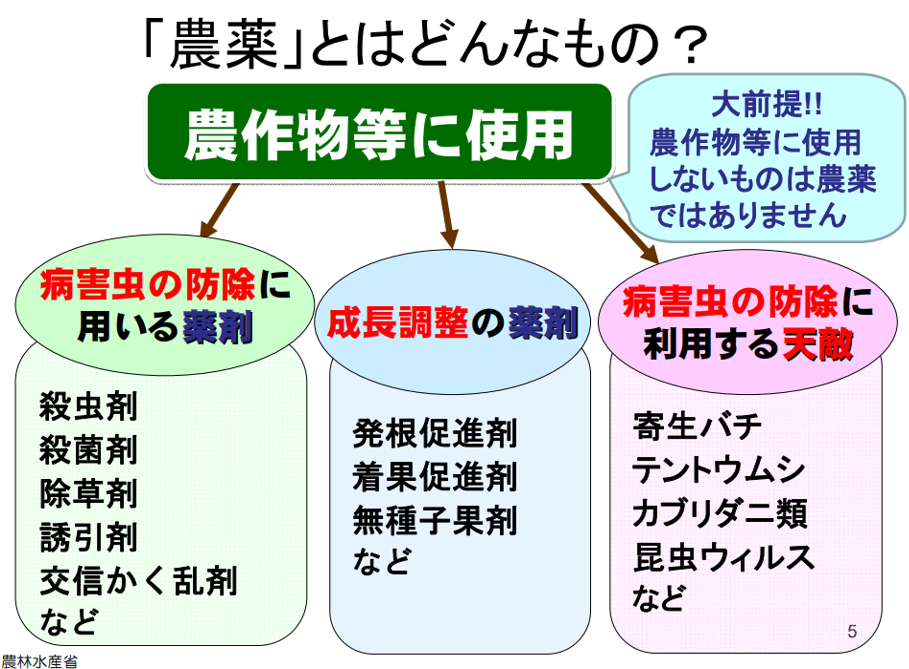

■■農薬の多様な役割

◆Ⅰ:農薬使用の一番の目的は

・食料増産である。

敗戦後の昭和20年代前半は極端な食糧難に直面し、制約条件の一つである病害虫・除草対策として農薬が積極的に利用され始め、昭和23(1948年)年に『農薬取締法』が施行された。

【敗戦後の日本の食料難の解決に農薬が貢献】

1,000万人が餓死すると言われたほど、深刻な食糧不足に陥り、

DDTやBHC等多くの化学農薬(1939年~1944年、主に欧州で開発された)が導入され、

食料不足を克服するのに、

農薬は化学肥料とセットで大きな役割を果たした。

欧米諸国も、

農業生産性の向上を目的に、

農薬は目覚ましく普及し、使用量も著しく増えた。

1962年、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』が刊行され、農薬による環境汚染問題に警鐘が鳴らされた。

尚、日本では1974年、有吉佐和子の『複合汚染』が刊行され、高度成長経済の歪(農薬と化学肥料の大量投入による生態系の破壊、自動車等による大気汚染、界面活性剤を含む合成洗剤使用等の環境汚染の拡大)是正の流れに一石を投じた。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

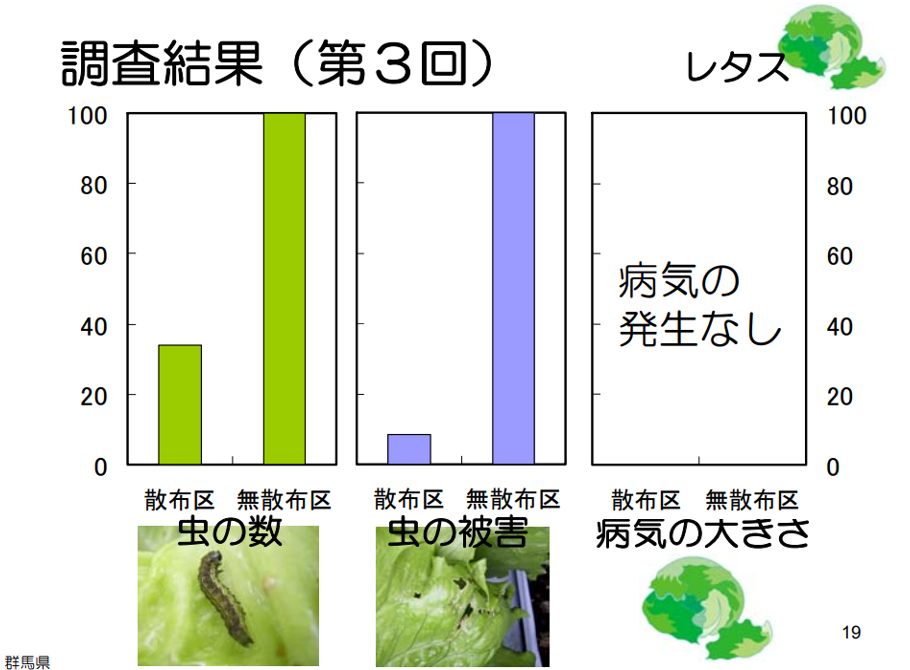

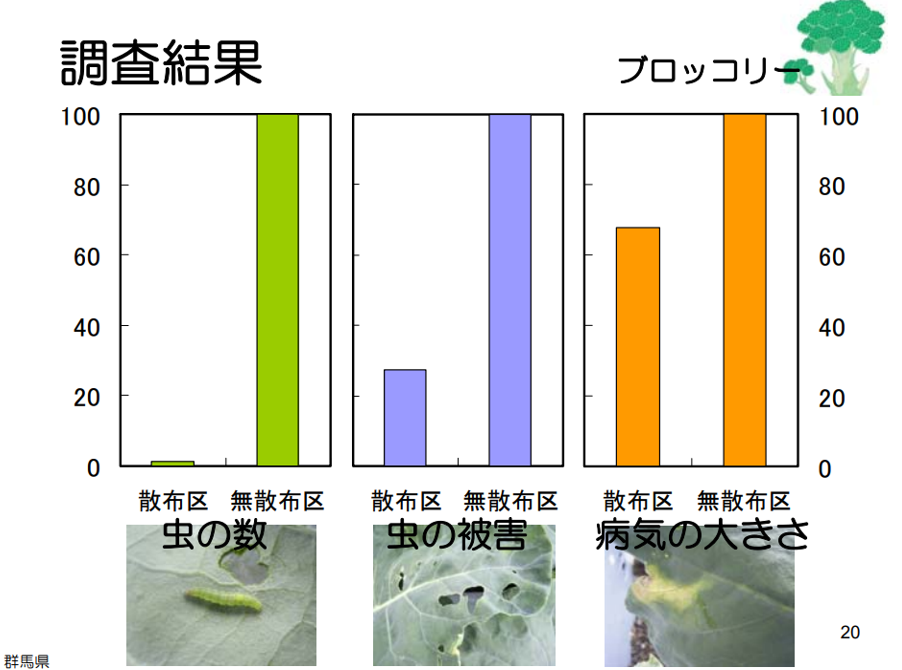

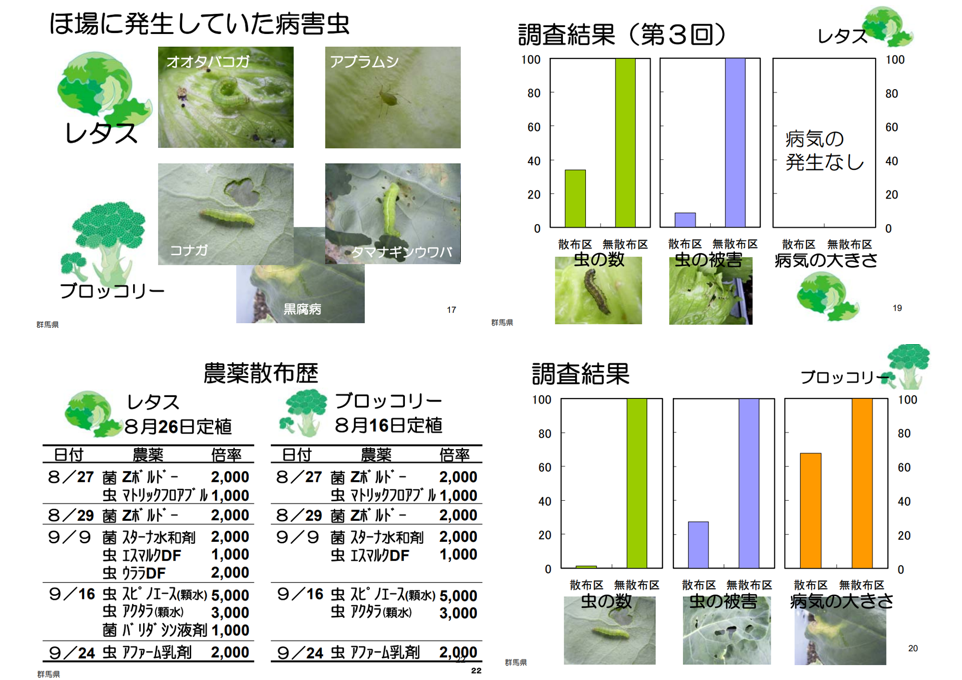

◆Ⅱ:もし農薬を使わなかったら?

・無農薬では、大きく減収するという事実

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

下記表のデータより、農薬を使わないと収穫率が大きく下がる農産物が多い。

農業を経営(=営農)する規模では無農薬という選択は取りづらくなる。

注:数値は1990~2006年の試験結果のまとめ

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

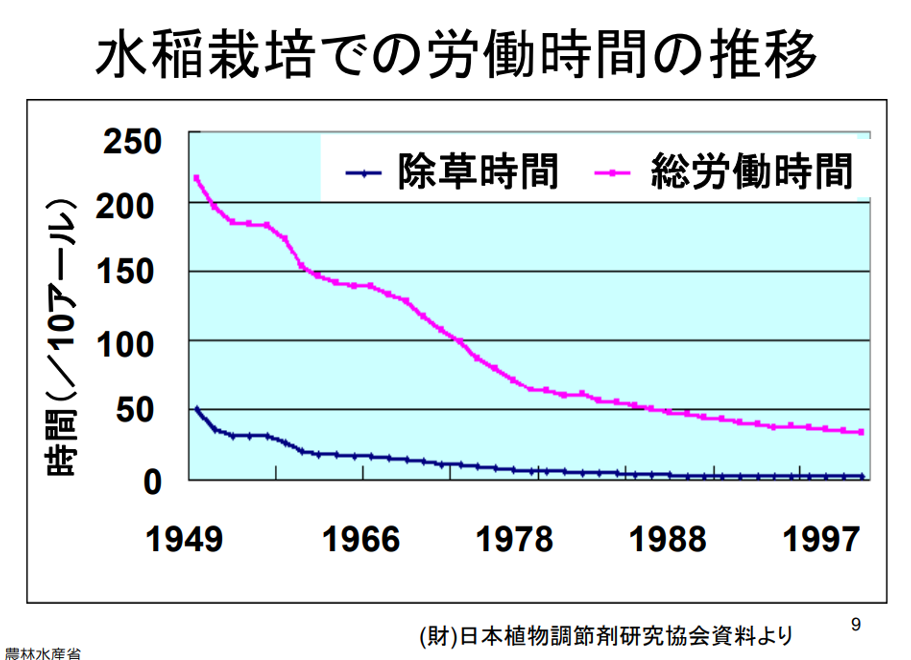

◆Ⅲ:有機栽培と農薬を使った従来農法の経営指標比較

・有機栽培の収穫率は約8割程度

・販売金額は177%増し

・労働時間は161%増し

有機栽培では労働負担が大きい。

除草剤の使用は、雑草による害を抑制する事に加え、労力や時間の軽減に大きな役割を果たす。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

尚、個人的な家庭菜園規模(7m×7m)で、菜園の世話する時間において、梅雨明けから秋に掛けて、労力の多くを雑草対策に費やしているが、小規模であるが故に除草剤の使用の誘惑に踏みとどまる事が出来ている。

◆Ⅳ:農作物は病気に掛かりやすい

大規模産地における連作障害事例からも分かるように、農産物は野生植物よりも病気に掛かりやすい性質を持っており、まとまった面積で均一に栽培される為に病気が蔓延し易い。

2019 年 1 月アスパラガス安定生産コンソーシアム 農研機構中央農業研究センター

◇アスパラガスの連作障害(茎葉の黄化枯死、若茎の不萌芽、欠株の多発)事例

土壌の生物性、化学性および物理性の悪化により引き起こされると考えられている。

【1.土壌の生物性の悪化】については、

これまでフザリウム属菌の立枯病(Fusariumoxysporum)および株腐病(Fusariumproliferatum)が原因と考えられてきたが、Phytophthora 属菌の疫病が発生し、新たな連作障害の要因となっている。

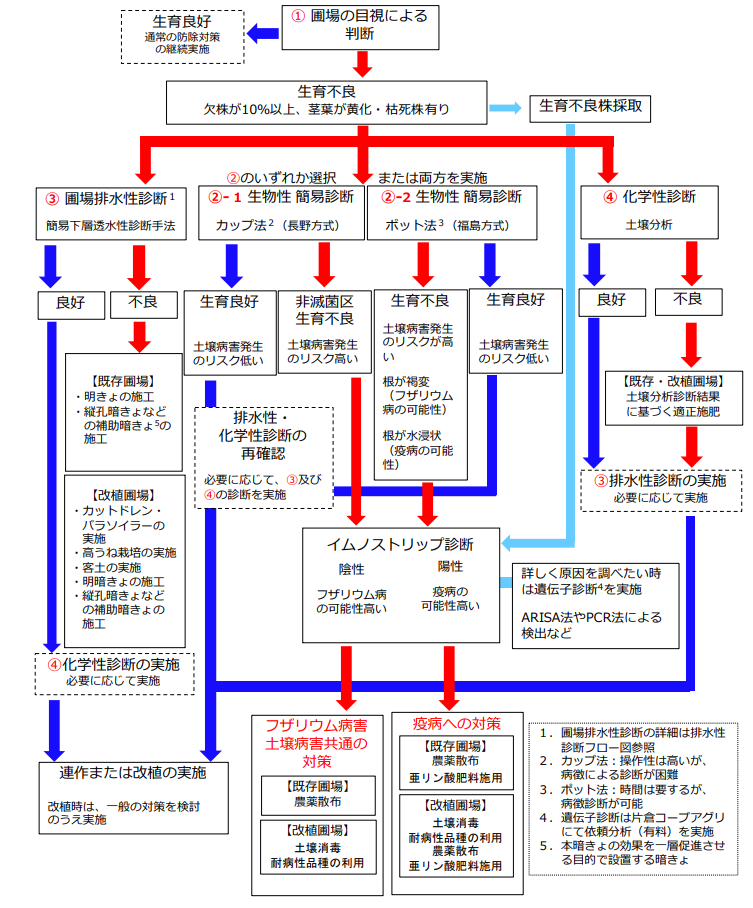

【診断・対策フロー図】

2019 年 1 月アスパラガス安定生産コンソーシアム 農研機構中央農業研究センター

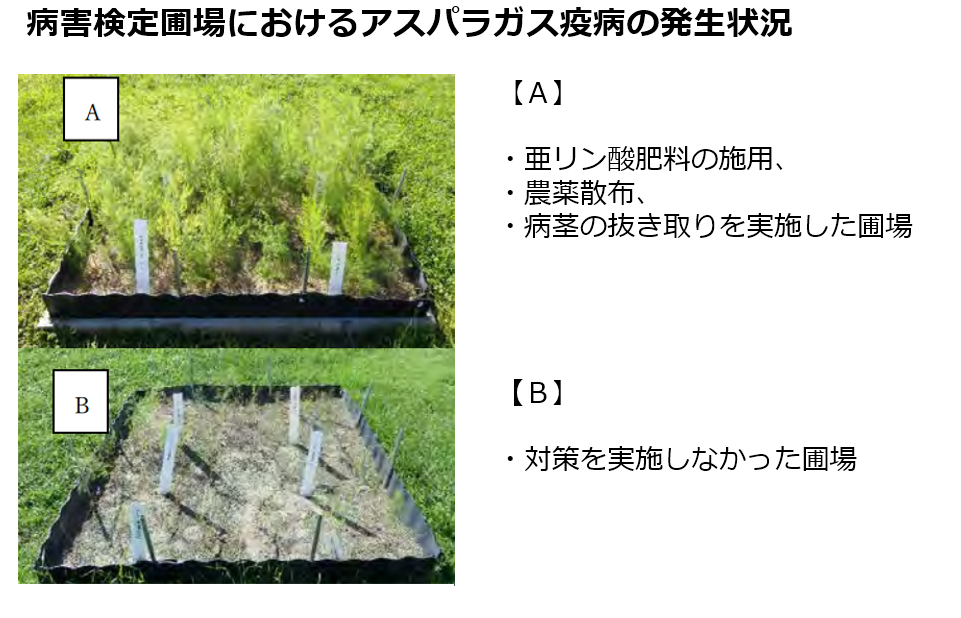

【2.耐病性「やや強」の品種の利用、亜リン酸肥料の施用、農薬散布および罹病茎の抜き取りが疫病の発生に及ぼす影響】

2019 年 1 月アスパラガス安定生産コンソーシアム 農研機構中央農業研究センター

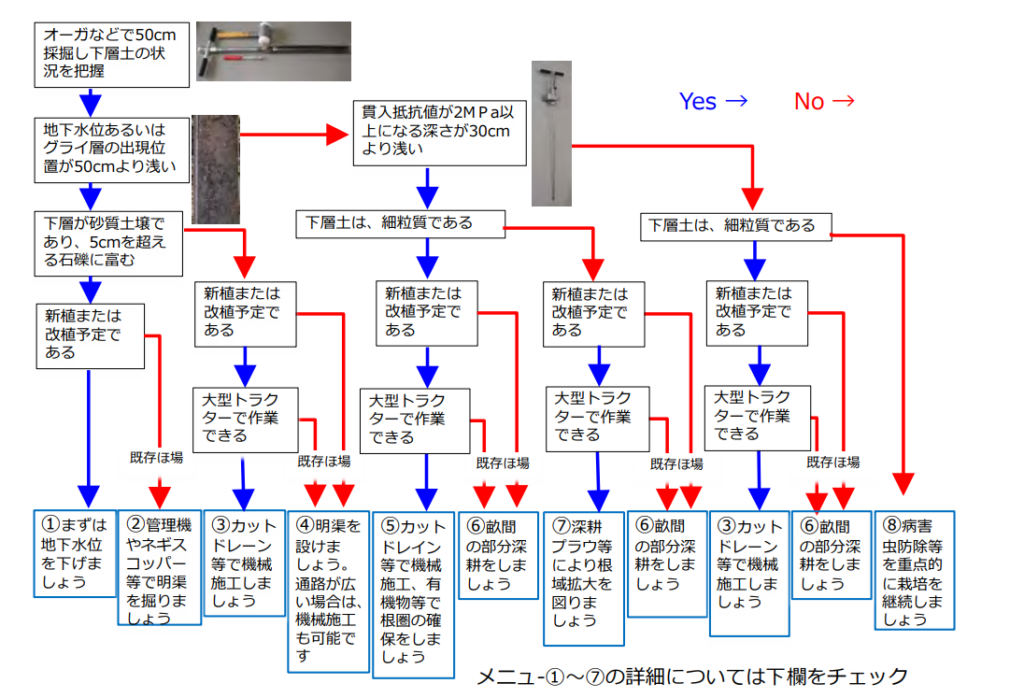

【3.排水性改善対策】

・圃場排水性診断・対策フロー図

2019 年 1 月アスパラガス安定生産コンソーシアム 農研機構中央農業研究センター

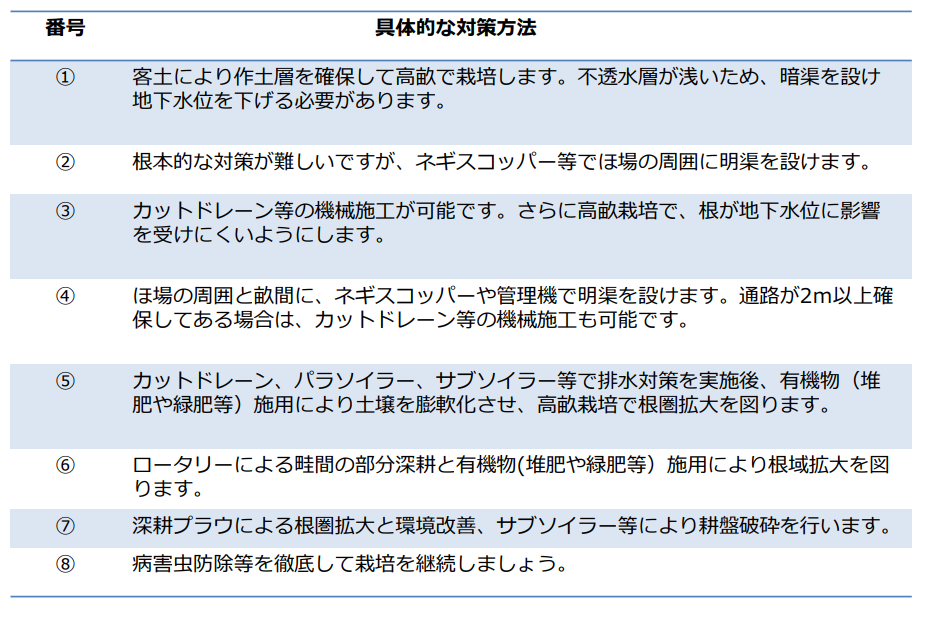

2019 年 1 月アスパラガス安定生産コンソーシアム 農研機構中央農業研究センター

2019 年 1 月アスパラガス安定生産コンソーシアム 農研機構中央農業研究センター

【4.土壌消毒】

・アスパラガス圃場の土壌中の疫病菌や Fusarium 属菌の菌密度が高い場合は、

これまでの対策では病害発生を回避できない可能性がある。

菌密度を確実に下げる対策としては、土壌消毒が有効になる。

2019 年 1 月アスパラガス安定生産コンソーシアム 農研機構中央農業研究センター

①あらかじめ十分かん水し土壌水分を均一にする。(米ぬか散布後耕起するので逆に過湿に注意)

②ハウス1棟(135 ㎡)に 150kg(1.1t/10a 相当)の米ぬかを均一に散布

③トラクターでなるべく深く均一に耕起(ハウス側面は管理機で際まで耕起した)

④圃場内にかん水パイプを設置しかん水(水路からポンプで汲み上げ)

⑤水がついて一時的に湛水状態になった事を確認(2 時間 30 分で 150ℓ/㎡相当かん水)

⑥かん水後、土壌表面全体を透明フィルム(古ビニル)で被覆

⑦地温を確保するためハウス全面を閉め切る(処理翌日には地表下 15cm の地温が 30℃以上となり、その後8月下旬までの被覆期間を通じて 35℃以上が確保されました。)

⑧27 日間被覆を行った後、透明フィルムを除去し、ハウスを開放。ロータリーで耕耘し、土壌を下層まで酸化状態に戻す。

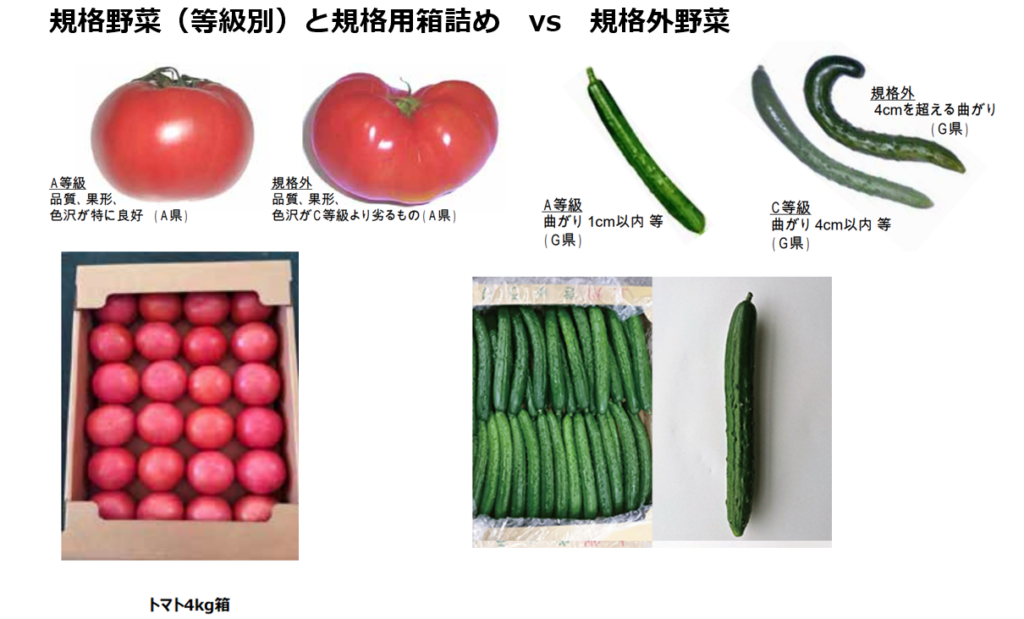

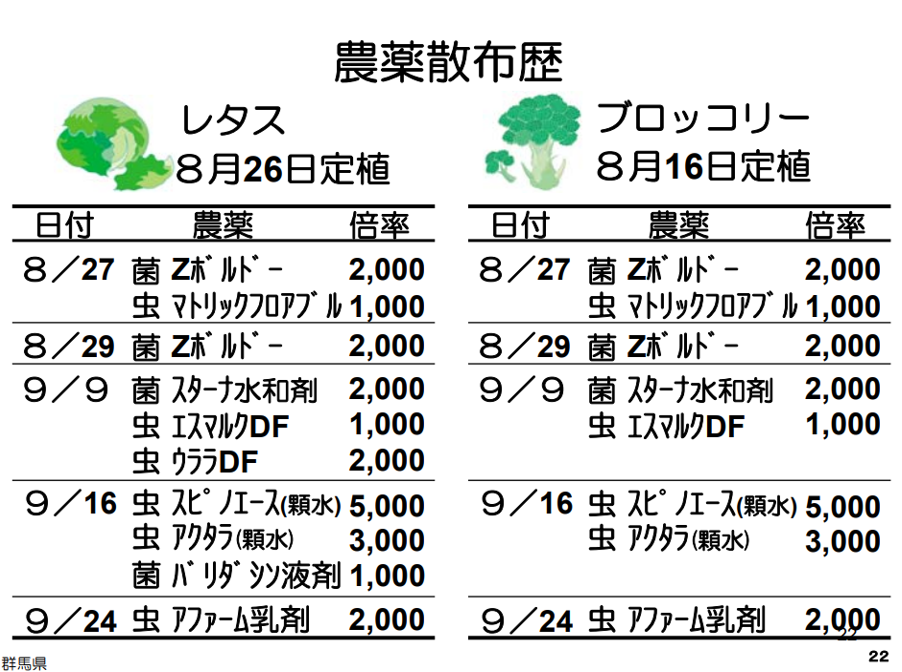

◇大産地における農薬使用の経営的背景

・出荷契約の存在

何月何日何時に、この規格で何ケース収めなさいという契約に基づいている。

その契約を守らないと契約違反になり罰金を徴収される。

その為、確実に生産を安定させなければならないので農薬を使用せざるを得ない。

◆Ⅴ:昔の農薬と現在の農薬の違い

欧米で1930年代から化学農薬の開発が始まり、

<殺虫剤分野>

・1938年にスイスで強力な殺虫活性を有するDDT(有機塩素系殺虫剤)

・1941年~1942年にかけてフランスとイギリスでBHC(有機塩素系殺虫剤)

・1944にドイツでパラチオン

<殺菌分野>

・1934年にアメリカでジチオカーバメート剤

<除草剤分野>

・1944年にイギリスで2,4-PA(2,4-PD)

が発見され、それに続くようにして、各種の化学農薬の開発が進んだ。

≪日本における残留性・魚毒性の高い農薬の製造中止≫

行政による規制あるいは企業側の自主対応により、

DDT、BHCなどの有機塩素系の殺虫剤は残留性、魚毒性などの点で、また、パラチオンは、低毒性の殺虫剤(有機リン剤など)の普及に伴い、1969年(昭和44年)から1971年(昭和46年)にかけて生産が中止された。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

≪新し世代の農薬の登場≫

安全性の向上を目指し、世代交代が進み、安全性が一層配慮されている。

更に、対象害虫・雑草以外には影響が少なく、環境への負荷や、残留性も低い農薬の開発と普及を目指すだけでないく、

それらが農産物の生育に対して、新し価値を消費者に提供できるように支援する状況へと進化している。

例えば、農家と消費者が求める農薬開発の目指すべき具体例として、

滋賀県の『魚のゆりかご水田米』の事例が分かり易い。

それは生態系に配慮した生産基盤整備(滋賀県長浜市事例)で実現している。

農業生産基盤(区画の整理・大型化・農業水利施設等)の整備は、

自然生態や生態系の保存を配慮(田んぼに遡上できるように魚道の設置)する等、自然環境調和に配慮した整備を県、土地改良区が連携し、推進している。

http://www2.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4040264.pdf

・ブランド米の新規創出に結びつけられる農薬開発

田んぼに遡上できるように設置した魚道を通り、

田んぼで産卵・繁殖している状況を確認すると共に、

魚毒性の最も低い農薬(除草剤)を使用するなど、

魚にやさしい田んぼで作られた米を

滋賀県が『魚のゆりかご水田米』として認証し、新しい価値を消費者に分かりやすく提供。

https://shigaquo.jp/environment/

https://shigaquo.jp/environment/

以下、『魚のゆりかご水田米』が創出できる農薬開発の条件として

【1.選択性という概念の進化】

・選択性とは

防除したい生物のみに作用し、

農薬が効かないでほしい人間や畜産動物等、非標的生物に影響しないように、その作用が標的を選択できる事。

人間には全く作用せず、ピンポイントで標的生物に作用する農薬になる。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

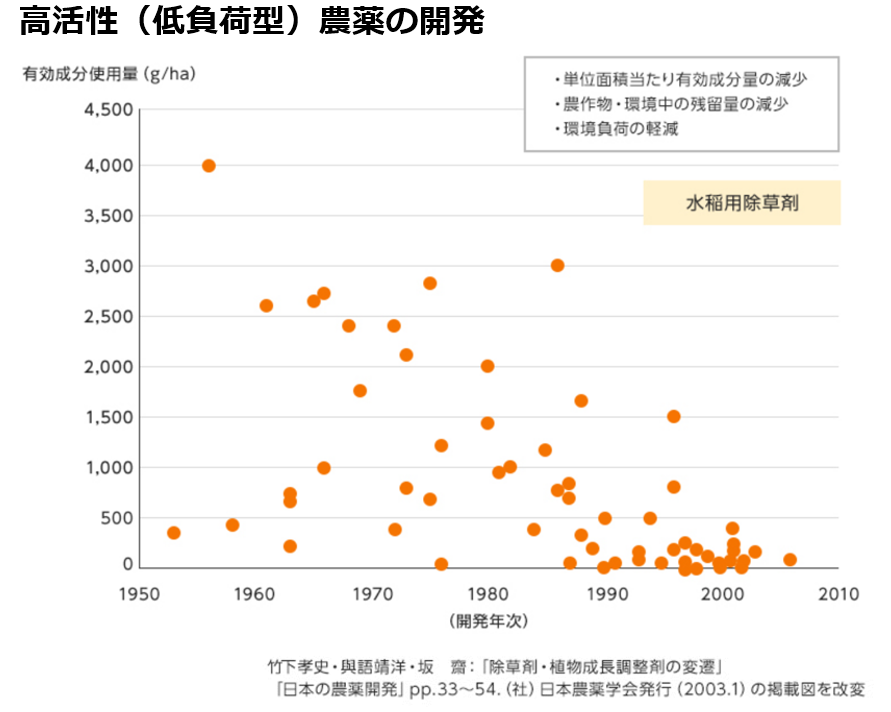

除草剤でいうと

1960年代(昭和35年代)であれば、1ha(100m×100m=10,000㎡)当りkg単位で撒くのが一般的であった。

現在では、数gから数十gで十分に効果が発揮するなど、高性能化している。

少ない量で効くとは

人間以外の標的生物のみに選択的に効き、安全性が向上した。

【2.農薬開発の方向性】

①高活性:低薬量で効果が有る

②高選択性:防除したい生物のみ作用する/薬害を起こさない

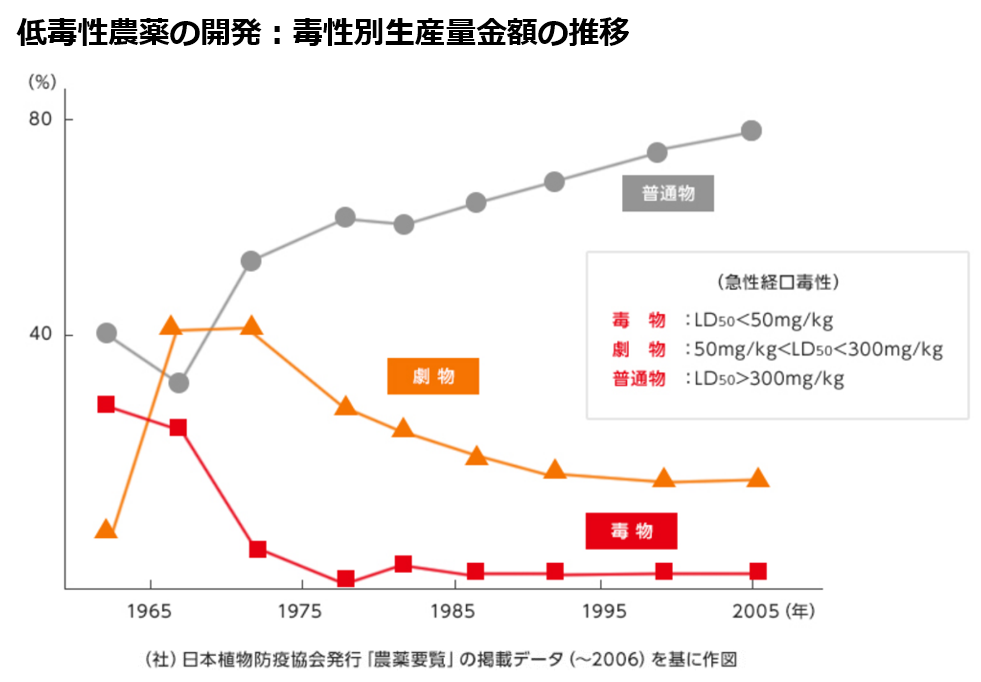

③低毒性:健康への影響を低減する

⇒『毒物及び劇薬取締法』に従って、『毒物』、その次のランク『劇物』、かなり毒性の低い『普通物』に分けている。

1960年代は毒性が高かったが、1970年代当りから改良が進み、2000年代には『毒物』に分類される農薬はほとんどなく、農薬全体の80%は『普通物』が占めるに至り、安全性が高まった。

注:LD₅₀というのは、100匹のラットを使って試験した場合、半分の50匹が死に至らしむ量で、これを分類分けの指標に使ったのが『毒物及び劇物取締法』である。

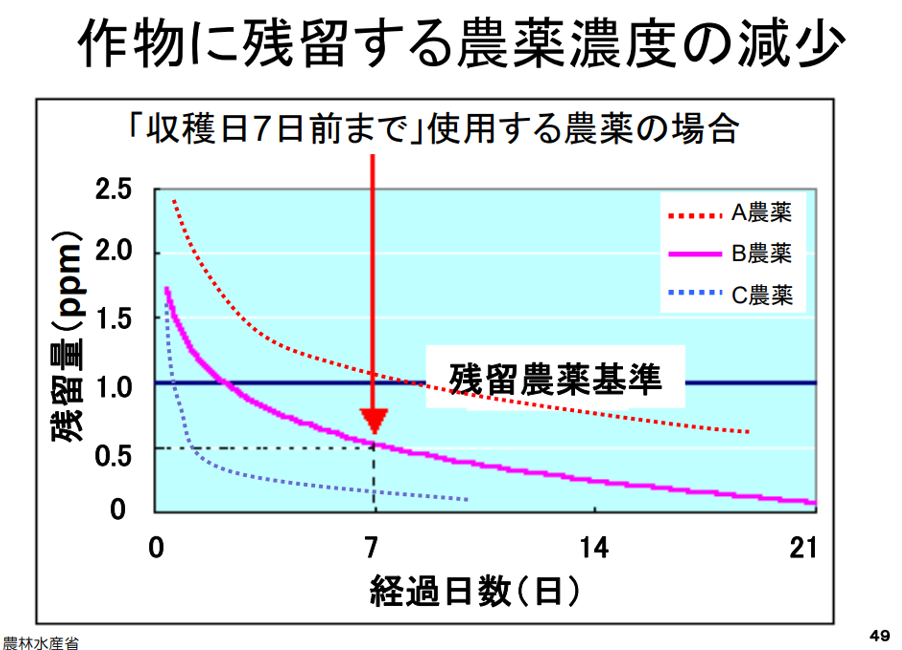

④易分解性:農作物・環境中で分解しやすい(残留性が低い)

⇒土壌中における農薬が半分に分解される期間を指す『半減期』が180日を超えてはいけない法律が出来ている。

最近では全農薬の60%は半減期がわずか10日以内だと言われている。

⑤製剤の改良:使い易い、安全、環境低負荷型

◇殺虫剤の分類について

殺虫剤は作用機序により分類すると

①神経阻害剤(情報伝達を阻害)

②呼吸阻害剤(エネルギー代謝を阻害)

③IGR剤(脱皮や変態を妨げる)

④消化管に作用する薬剤

⑤昆虫の筋細胞に作用して筋収縮を起こして摂食行動を停止させ致死させる薬剤

に分類される。

この中で使用回数が多いのは①神経阻害剤(情報伝達を阻害)で、

昆虫特有の機能に働きかけるのが③IGR剤(脱皮や変態を妨げる)である。

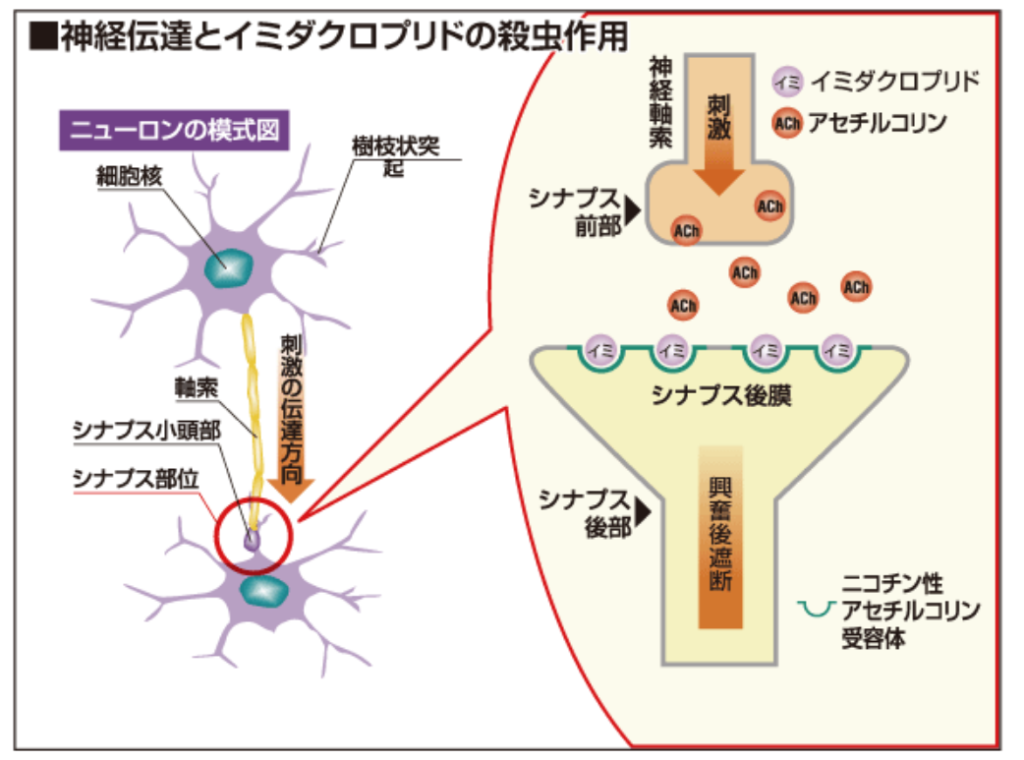

≪神経系への情報伝達の仕組みと神経阻害剤≫

ニューロンの軸索索内を流れてきた情報(電気信号)は、

シプナス(ニューロンとニューロンの接合部)で、

興奮性情報伝達物質(アセチルコリン)として伝わり、

アセチルコリン受容体に到達し、伝達を果たす役割を終え、

コリンエステ―ラゼという分解酵素によって分解され、刺激を必要以上に持続しない仕組みになっている。

このコリンエステ―ラゼの働きを阻害するのが上記①神経阻害剤(情報伝達を阻害)である。

神経が阻害されると昆虫は「動く」、「飛ぶ」、「見る」、「食べる」等の活動が出来なくなり、死に至る。

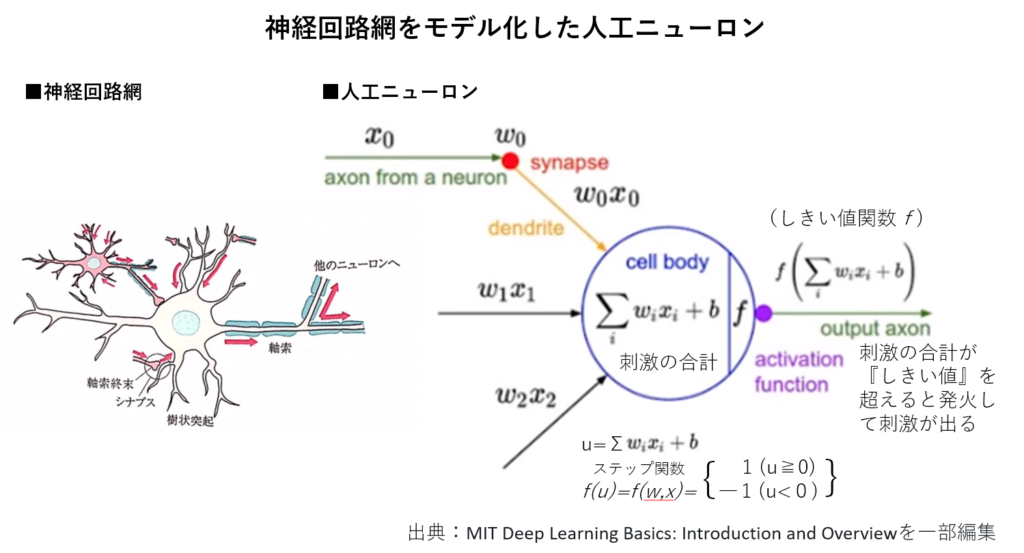

(下図:ニューラルネットワーク(AI)のモデル図。詳細はメニュー『AI(深層学習)の概念を学ぶ&DNN(Deep Neural Network)を学ぶ』にて記載)

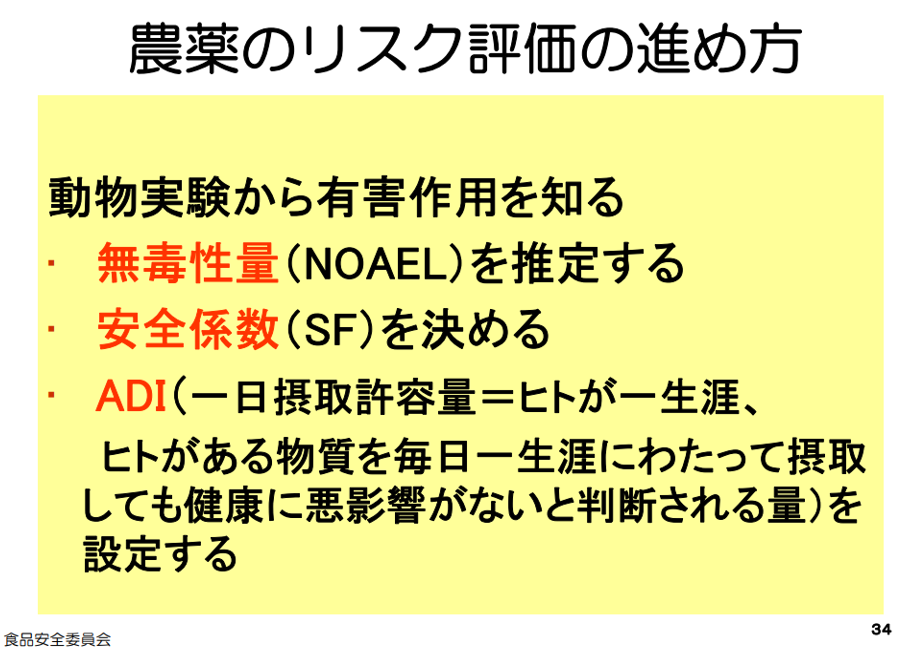

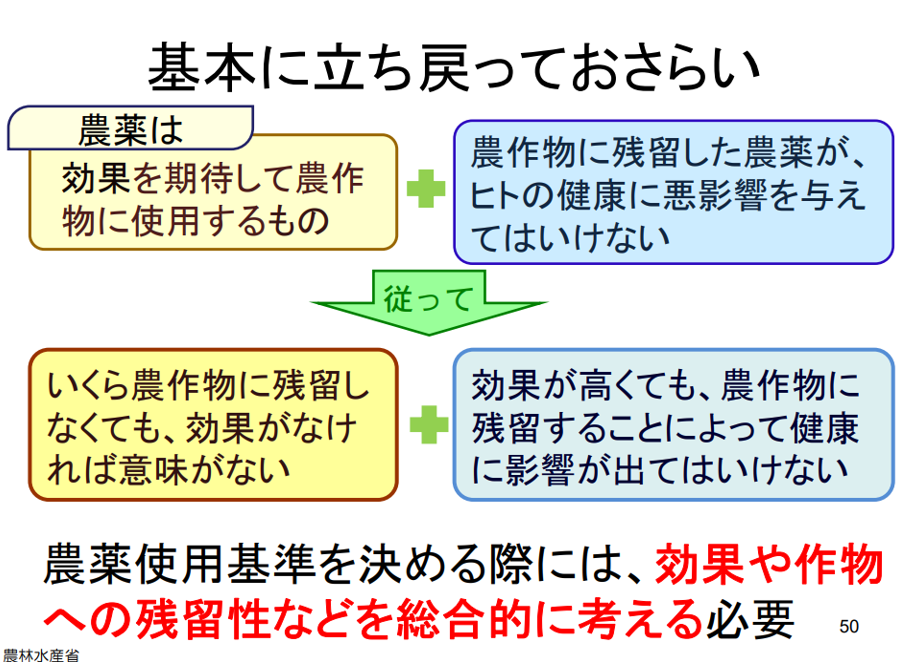

◆Ⅵ:残留農薬とは?

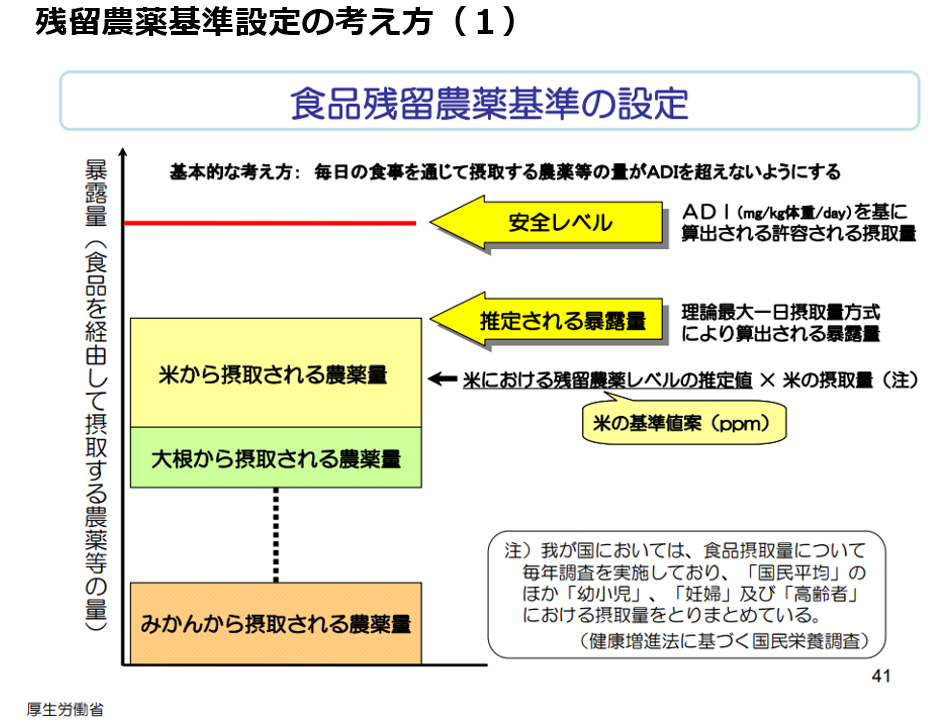

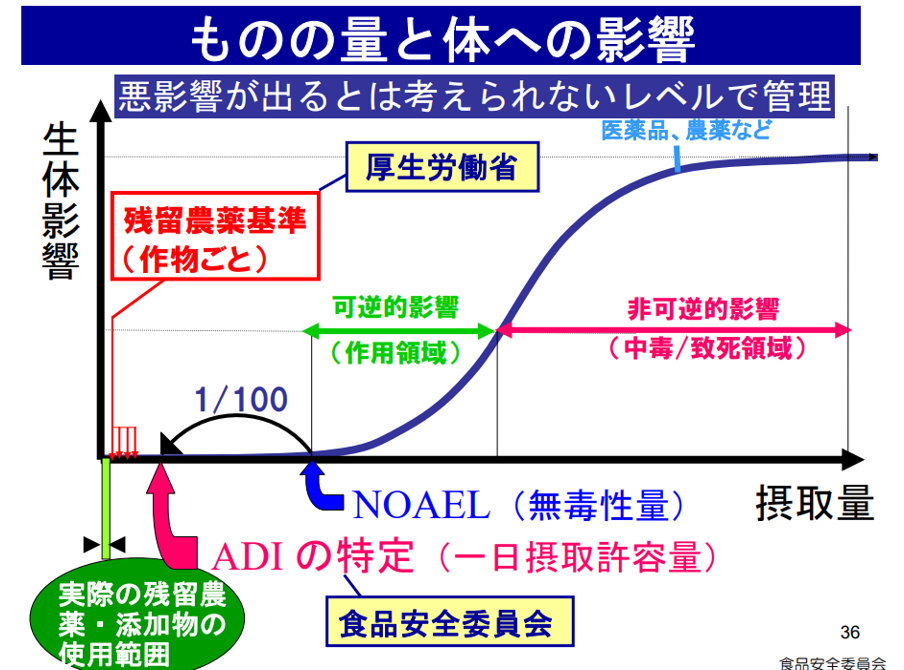

・残留農薬の安全性は量で決まる

問題になるのは、ADI(一日摂取許可量)を超えているかどうかである。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

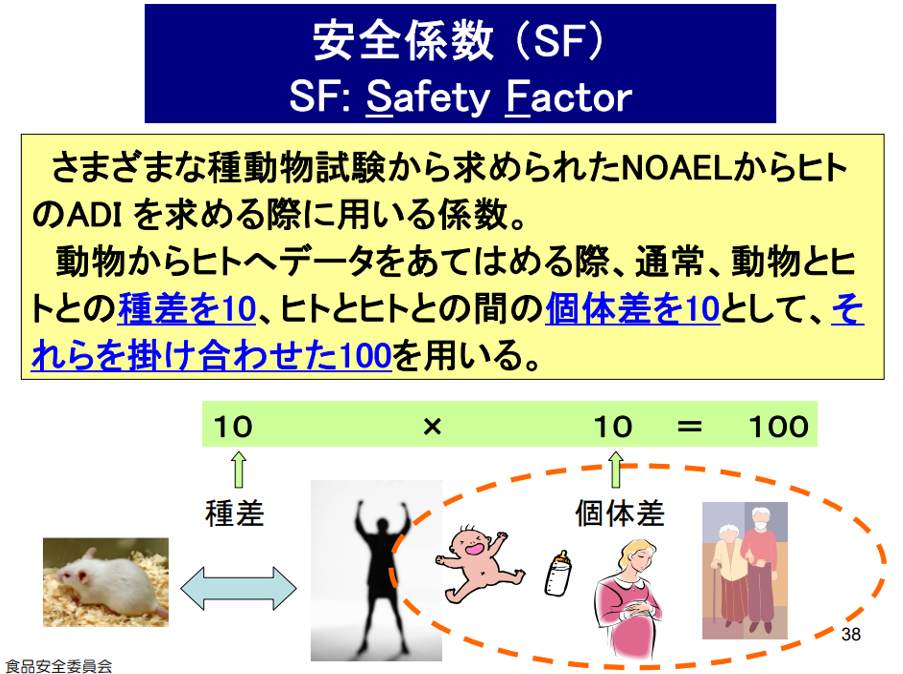

・ADI(一日摂取許可量)とは?

農薬を毎日、一生摂取しても健康影響が生じないと推定される一日当りの摂取量であり、mg/体重kg/日で表される。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

【ADIの考え方】

ADIを100とした時、

水や土などから農薬の摂取分を20%と想定し、

残り80%を農作物、畜産物、魚介類などの食品からの農薬摂取量に当てる。

つまり、一日に食べる農作物のひとつひとつの残留農薬を全部集めて、

更に他の食品分を加算しても

安全レベルであるADIの80%を超えないように、

農作物別に残留基準を割り振っている。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

農作物に定められた値は、

何の毒性もない無毒性の1/100から、

更に低い数値になるので、

残留基準がいかに安全性を追求している事が分かる。

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

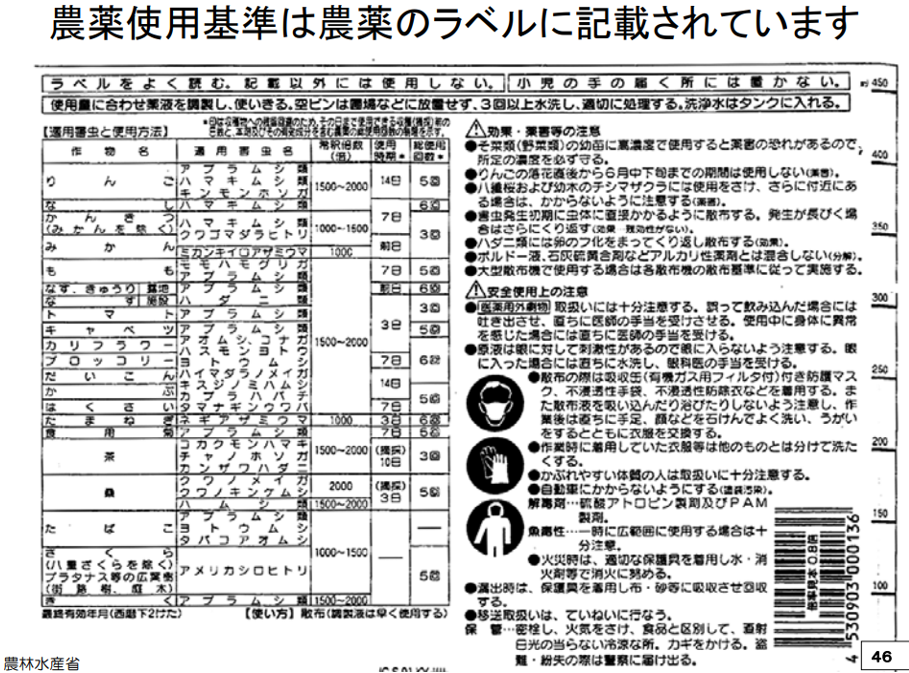

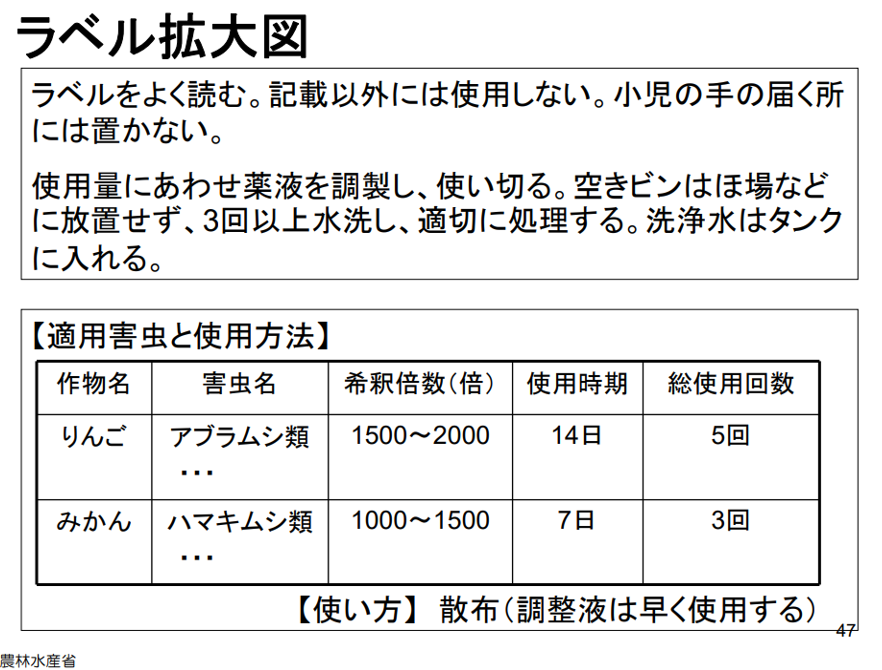

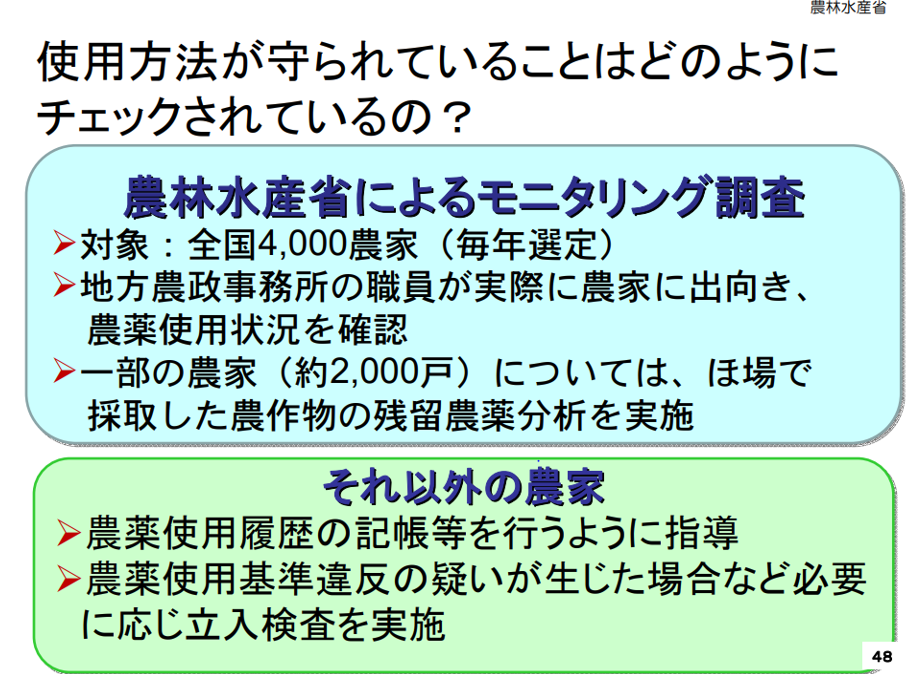

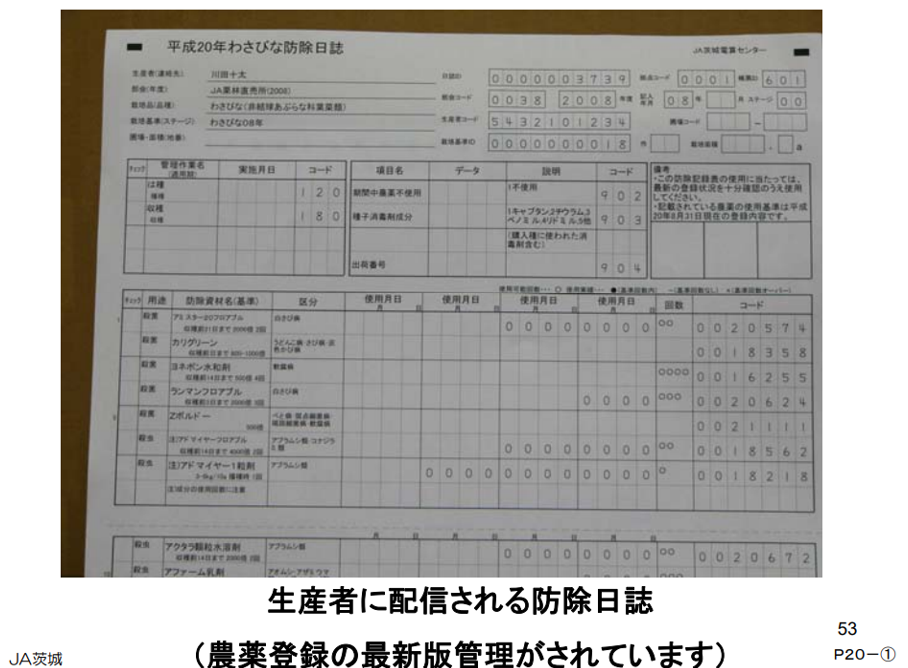

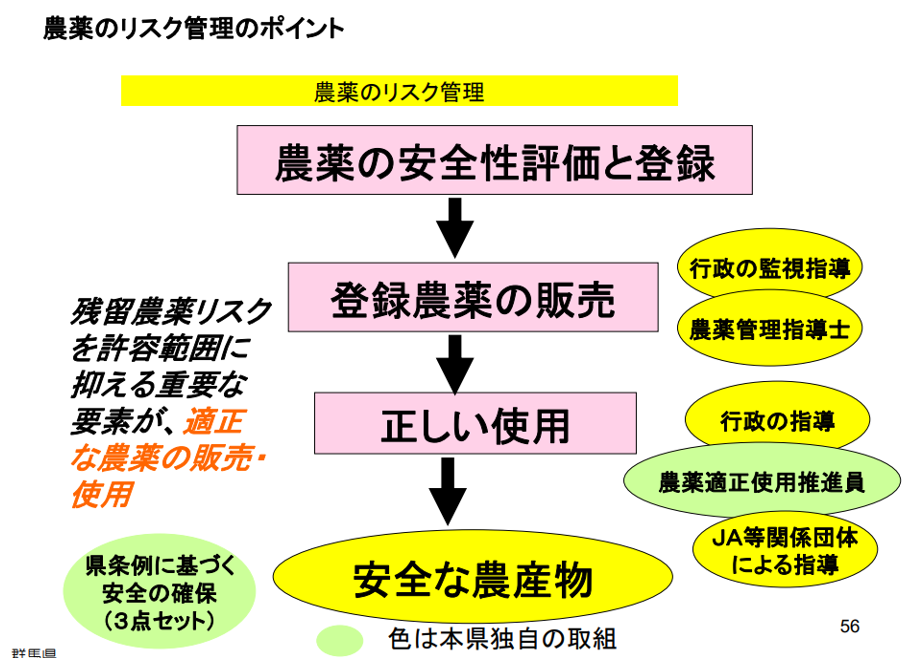

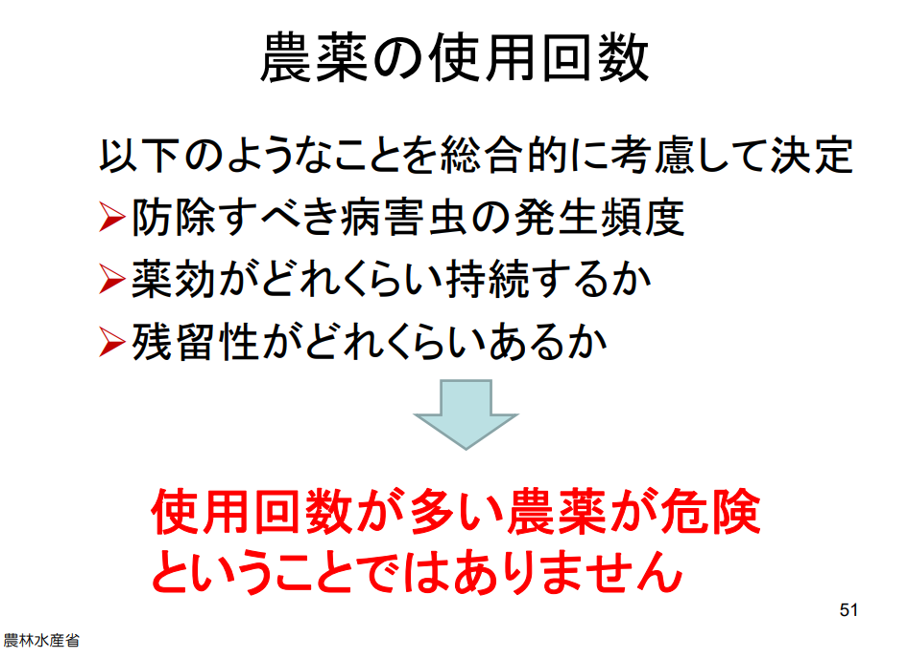

Ⅶ:農薬の使用基準

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

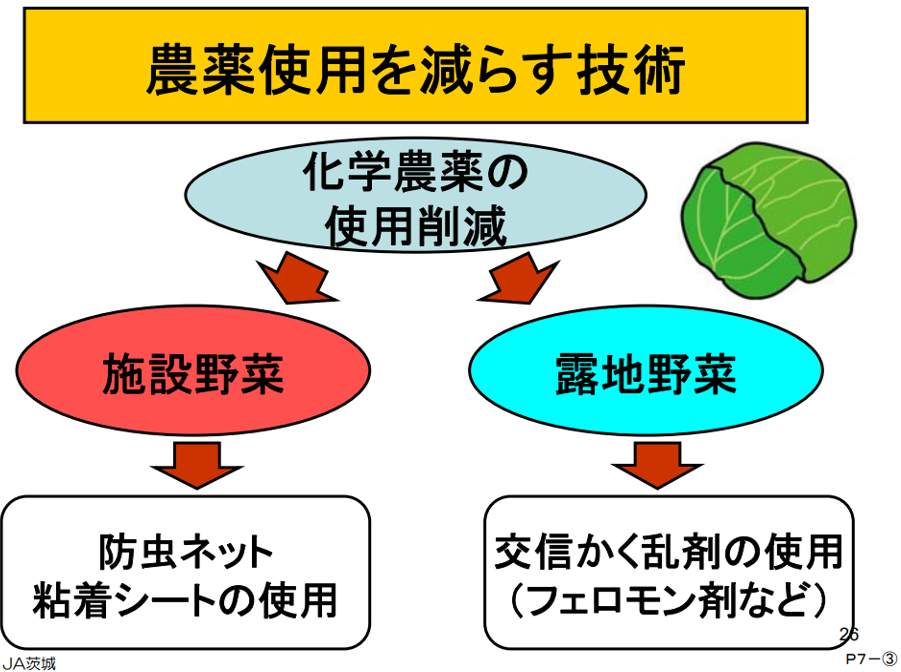

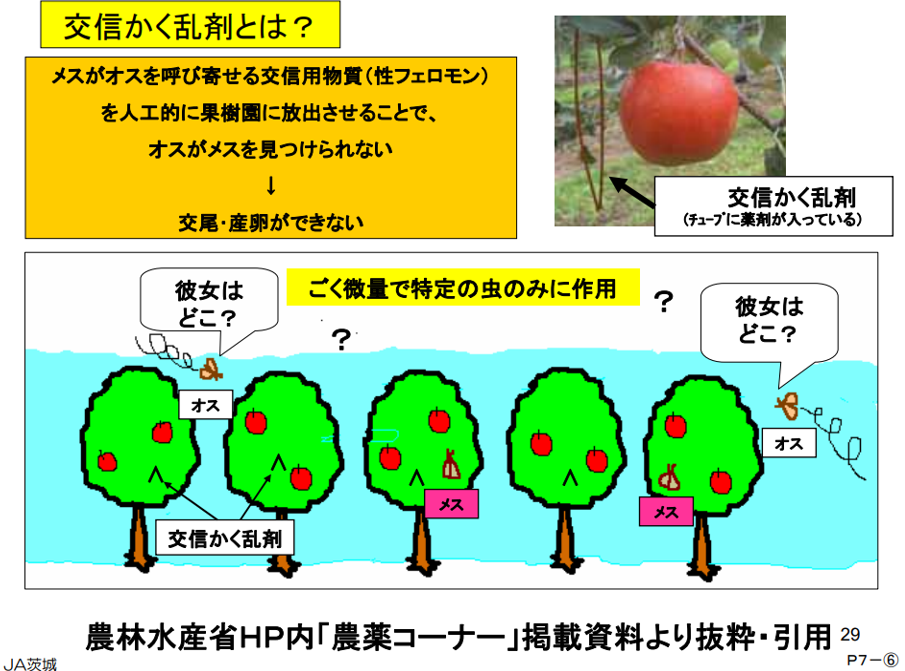

Ⅷ:まとめと減農薬について

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、全国消費者団体連絡会

Ⅹ:国際間の農薬規制(世界的な食の安全性への関心の高まり)

日本の『農薬の残留基準』が緩いと

海外から日本への輸入は入り易くなる。

例えば、除草剤は日本国内において小麦に散布しないが、米国では小麦、大豆、とうもろこしに直接散布する。

それらが農薬の残留基準の緩い日本に大量に入ってきて、

小麦粉、食パン、醤油から検出されている。

『畜産物の生長ホルモン投与』も

日本では許可されていないが、

輸入はザル状態なので

米国からの輸入には含まれている。

国産牛肉の600倍も検出された事例もある。

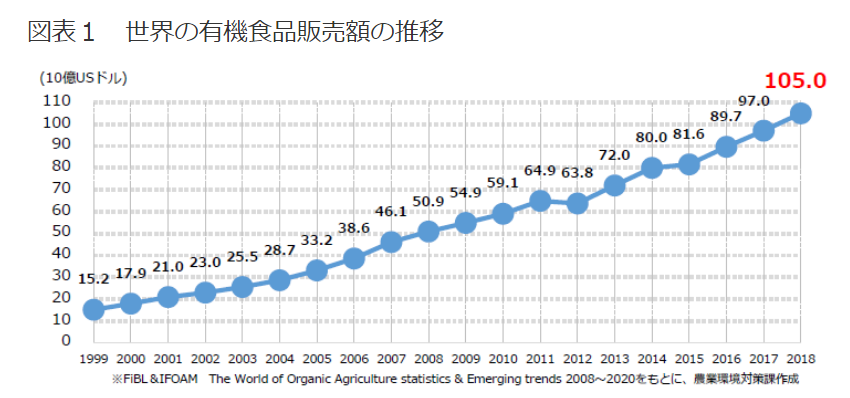

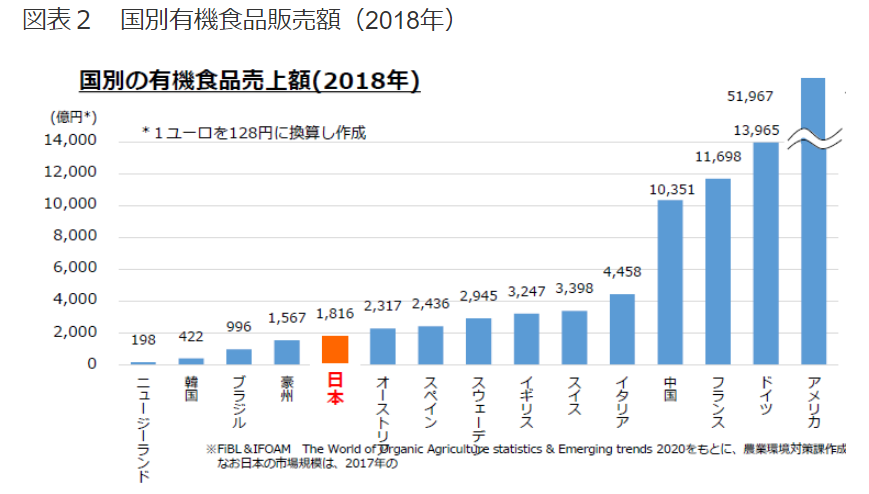

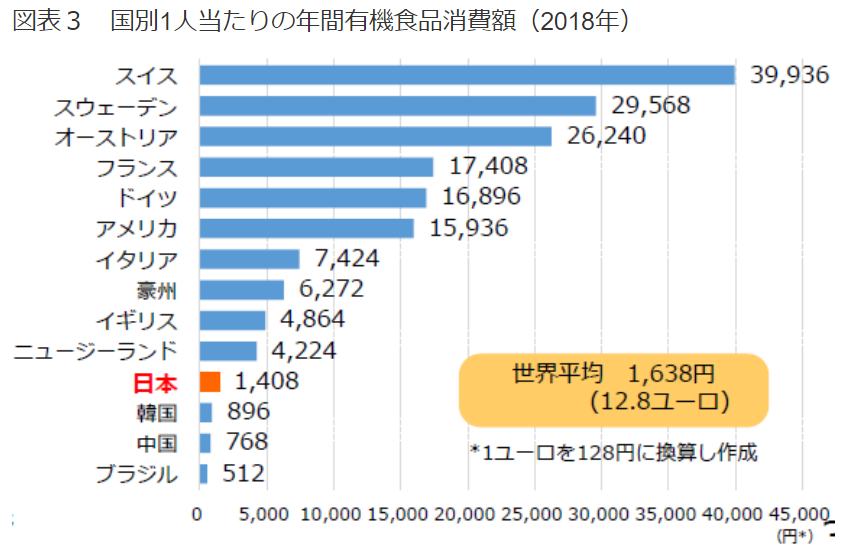

【世界における有機農業の急速な拡大】

欧州委員会では

2020年5月に『欧州グリーンディール』として

2030年までの10年間に

・農薬の50%削減

・化学肥料の20%削減

・有機栽培面積の25%への拡大

等を明記した。

EU政府を動かし、トレンドを強化したのは消費者抜きに語られない。

注:EUへの有機農産物の輸出の第1位は中国。