■有部における法の概念

・仏教哲学は「法」の哲学であるとは、

⇒すでに諸学者の認めるところであり、

⇒仏教思想は、つねに法に関する思索を中心として発展している。

⇒これに対して大乗仏教、たとえば『中論』は「法有(ほうう)」対して「法空(ほうくう)」を主張したのであると解せられる。

⇒法(dharma)という語を語源的に説明すれば、√dhrであり、これからdharma(ダルマ)という名詞がつくられた。

⇒√dhrとは「たもつ」という意味であるから、法とは「きまり」「軌範」「理法」というのが語源であるといわれている。

⇒これはインド一般に通ずる用例であり、これがもととなってさらに種々の意義がこの語に附加されている。

⇒パーリ語聖典において用いられている法の意義は種々であるが、その中で純粋に仏教的な用法はただ一つで、他の用法はインド一般に共通であるといわれている。

⇒パーリ語の註釈(ちゅうしゃく)でいうnissattaまたはnissattanijjivataがそれであり

⇒ドイツのW・ガイゲルはこれを「もの」と訳している。

⇒日本でも伝統的に法とは「もの」「物柄」であると解釈されている。

⇒ここで問題が起こる。

⇒法の原義は「きまり」「法則」「軌範」であるのに

⇒何故後世、伝統的に「もの」と解釈されるに至ったのであろうか。

⇒「理法」がそのまま「もの」であるということをわれわれは理解に苦しむ。

⇒この問題に関してガイゲル自身が不審をいだきながらも、何も解決を示していない。

⇒「理法」という意味から発して一見全然別な「もの」という解釈に至るには哲学的な理由があるのではなかろうか。

⇒一般に法の原意から法有の主張の導き出される経過を考察したい。

<参考情報>

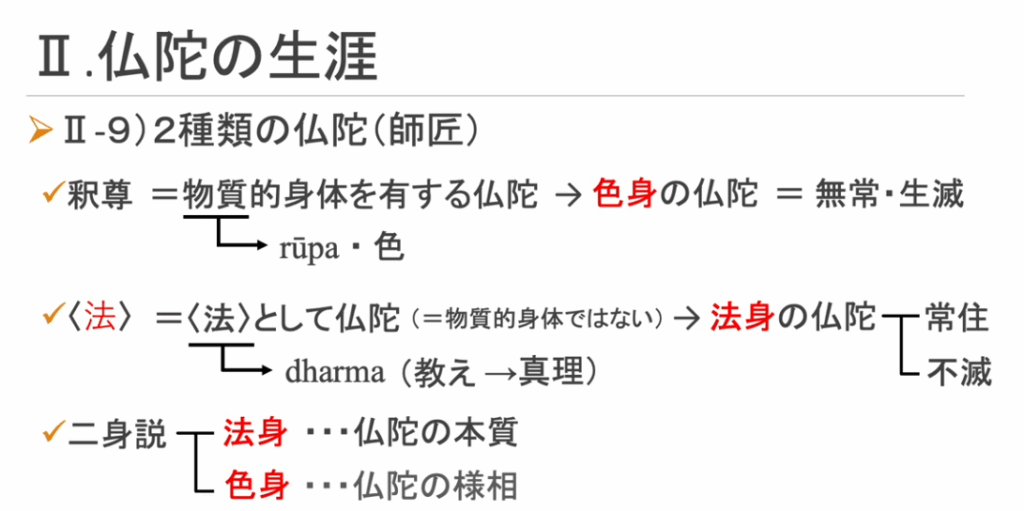

■法(ダルマ)=<教え>から

・後世は

⇒<教え>で説かれている内容(真理)に拡大解釈されるようになった

■大乗仏教の萌芽期の発想

・二身説

⇒法身

⇒色身

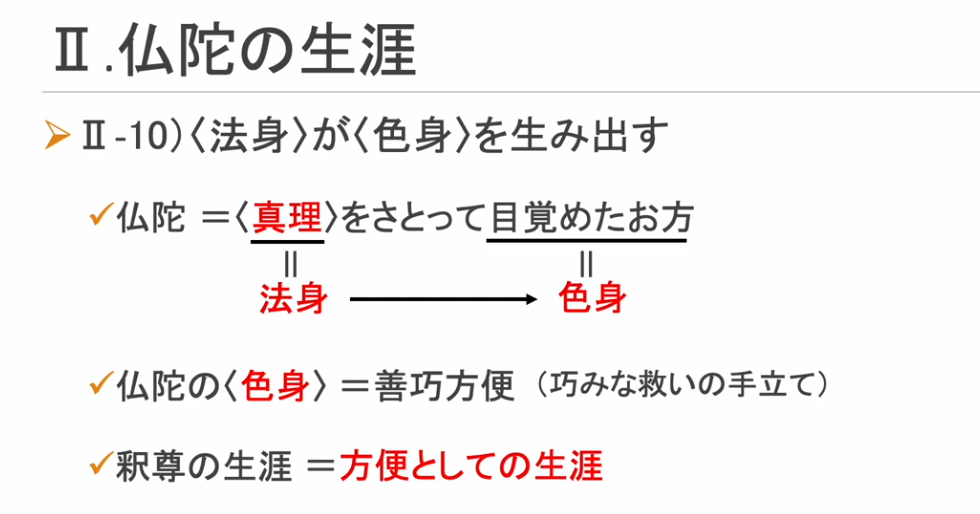

■後世の仏教徒の考え

・色身の仏陀

⇒方便(手立て)としての生涯

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

■法の体系の基礎づけ

・最初期の仏教すなわち仏教成立の当初においては、

⇒自然的存在の領域を基礎づけ可能ならしめるところの法の領域を、

⇒自然的存在の領域から区別して設定し、

⇒仏教はもっぱらこの法の領域を問題とした。

⇒もちろん原始仏教聖典自体の中にはこのような区別は明言されていない。

⇒原始仏教は自然認識の問題を考慮の外においている。

⇒もしも自然的存在だけを問題としているのであるならば、

⇒その所論はそれほど難解なものではないだろし、仏教徒でない人でも容易にその所論を理解しうるであろう。

⇒ところが仏教は

⇒実践的宗教者の関心事と映じた「法」をとりあげたのである。

⇒法とは

⇒一切の存在の軌範となって、存在をその特殊性において、成立せしめるところの「かた」であり、

⇒法そのものは超時間的に妥当する。

⇒したがって、この解釈は「理法」「軌範」という語源的な解釈とも一致する。

⇒法は自然的存在の「かた」であるから

⇒自然的事物と同一視することはできない。

⇒そうしてその法の体系として、

⇒五種類の法の領域である個体を構成する五つの集まり(五蘊:ごうん)、

⇒認識及び行動の成立する領域としての六つの場(六入)等が考えられる。

⇒しかしながら法の体系をいかに基礎づけるか、すなわち法の体系を可能ならしめる根拠はどうか、という問題に関しては、なお考究の余地を残していた。

・原始仏教聖典の初期に属する資料からみると、

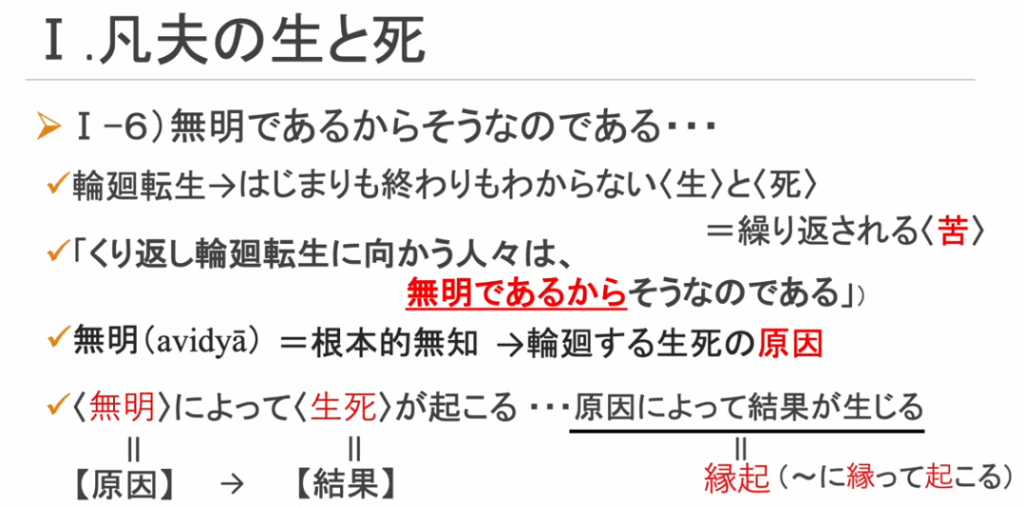

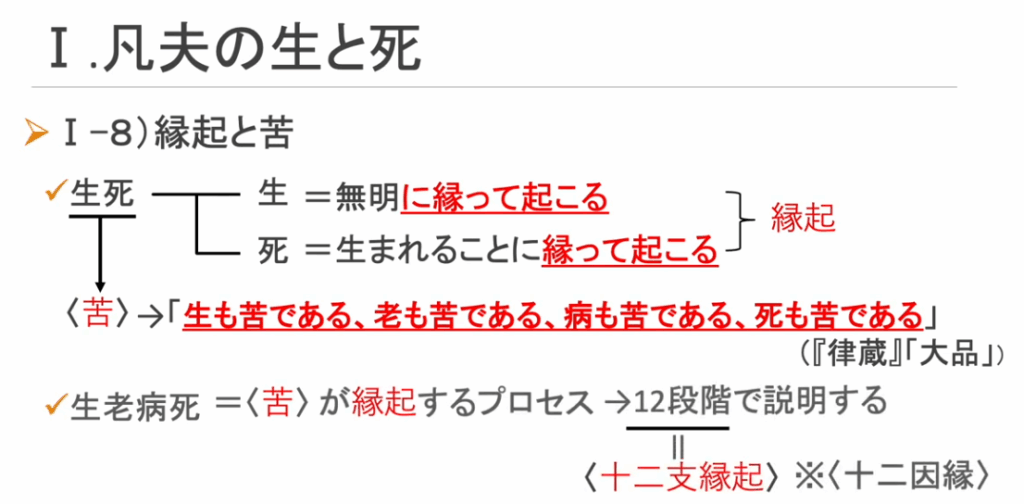

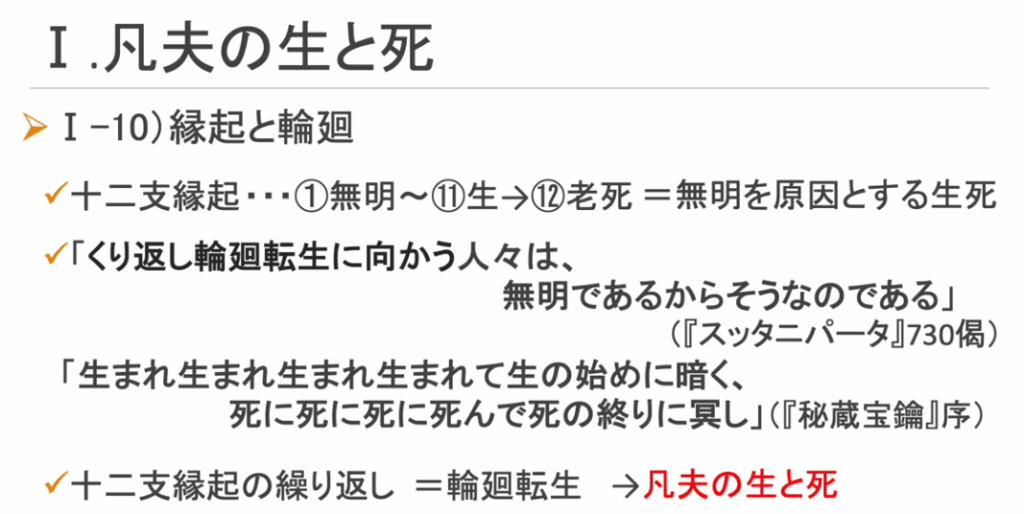

⇒これを基礎づけるために縁起説が考えられていたことを知りうる。

⇒「法」の体系を縁起によって成立せしめようとするのである。

⇒縁起に関しても種々な系列が考えられ、

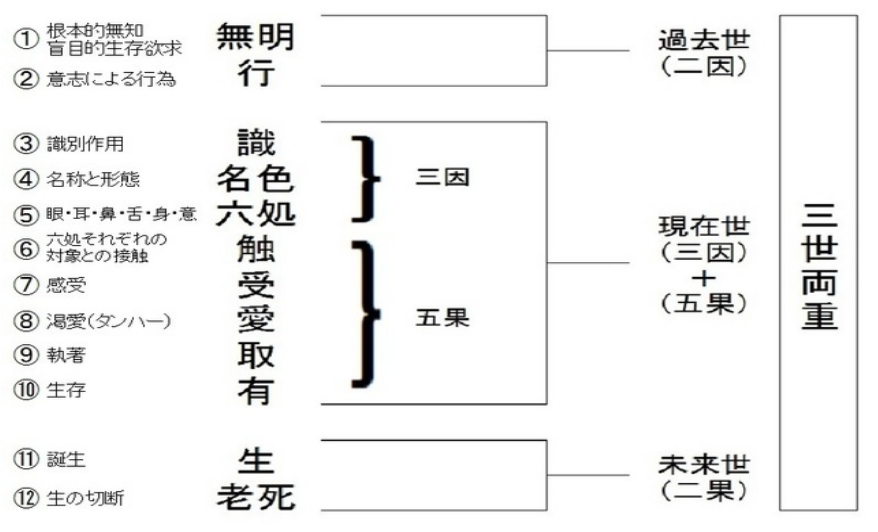

⇒後になってついに十二支の系列のもと(十二因縁)が

⇒決定的に優勢な地位を占めるようになった。

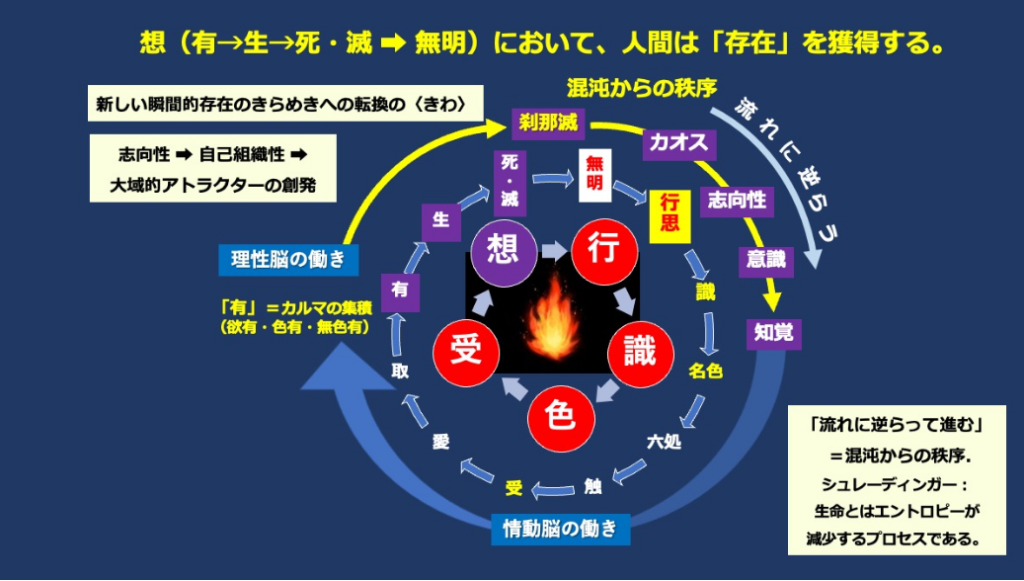

注)五蘊(ごうん):仏教において、人間の存在を構成する五つの要素を指す。これらの要素は、すべての現象が無常であり、実体のないものであることを示している。以下に五蘊のそれぞれの要素について説明。

五蘊(ごうん)の構成

- 色(しき、Rūpa): 物質的な要素や肉体を指す。具体的には、目に見える形や物質的な存在、感覚器官などを含む。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受の要素。感覚によって得られる快、不快、中立の感覚や感情を指す。

- 想(そう、Saṃjñā): 表象の要素であり、知覚や認識を指す。これにより、物事を識別し、名称や概念を与えることができる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や心の働きを指す。これには、意図、意志、行動、精神的な傾向や習慣が含まれる。

- 識(しき、Vijñāna): 意識の要素。外部の対象物を認識し、識別する能力を持つ意識の働きを指す

<参考情報>

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

五蘊(ごうん)の意義

五蘊は、個々の存在がこれらの要素の集合体であり、実体がないことを理解するための教え。仏教では、これらの要素が相互に依存し合って存在しており、固定された自我や実体は存在しないと説かれている。この理解は、執着や煩悩を超えて(離れて)悟りに至るための重要なステップとなる。

注)六根と六入の違い:仏教における感覚機能の説明に関連する用語ですが、微妙に異なる概念を指す。

違い(1)対象の有無:

- 六入:感覚器官とその対応する対象の相互作用を強調している。

- 六根:感覚器官そのものを指し、対象は含まれまない。

違い(2)概念の広がり:

- 六入:感覚のプロセス全体をカバーしており、感覚器官が外界と接触して生じる知覚のプロセスを説明している。

- 六根:主に感覚器官の存在と機能に焦点を当てている。

【六入】

1.眼(げん) – 色(しき):視覚の器官とその対象

2.耳(に) – 声(せい):聴覚の器官とその対象

3.鼻(び) – 香(こう):嗅覚の器官とその対象

4.舌(ぜつ) – 味(み):味覚の器官とその対象

5.身(しん) – 触(そく):触覚の器官とその対象

6.意(い) – 法(ほう):意識の器官とその対象

【六根】

1.眼根(げんこん):目、視覚の器官

2.耳根(にこん):耳、聴覚の器官

3.鼻根(びこん):鼻、嗅覚の器官

4.舌根(ぜっこん):舌、味覚の器官

5.身根(しんこん):体、触覚の器官

6.意根(いこん):心、意識の器官

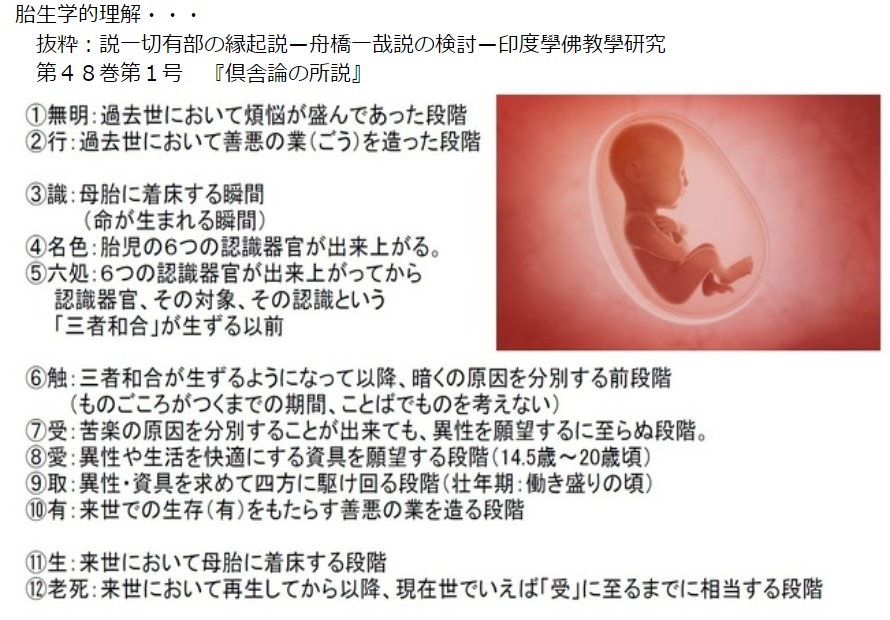

注)十二因縁(じゅうにいんねん):仏教における因果関係の連鎖を説明する教えであり、すべての現象が互いに依存し合って生じることを示している。以下に十二因縁の各段階を説明。

十二因縁の段階

- 無明(むみょう、Avidyā): 無知や無明。真理を知らないことから苦しみが始まる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や行為。無明によって生じた意識や行動の種子。

- 識(しき、Vijñāna): 識別の意識。行によって生じる意識の芽生え。

- 名色(みょうしき、Nāmarūpa): 心身。識によって生じる心と身体の結合。

- 六入(ろくにゅう、Ṣaḍāyatana): 六根。名色によって生じる感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)。

- 触(そく、Sparśa): 接触。六入によって生じる感覚の接触。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受。触によって生じる感覚の受け取り(苦、楽、中性)。

- 愛(あい、Tṛṣṇā): 渇愛。受によって生じる欲望や執着。

- 取(しゅ、Upādāna): 取著。愛によって生じる執着や取り込み。

- 有(う、Bhava): 存在。取によって生じる存在や生存の状態。

- 生(しょう、Jāti): 生まれ。存在によって生じる生まれの過程。

- 老死(ろうし、Jarāmaraṇa): 老化と死。生まれによって生じる老いと死。

意義

十二因縁は、人生の苦しみや輪廻の連鎖を解き明かすための重要な教え。この因果の連鎖を理解することで、苦しみの原因を見極め、それを克服する方法を学ぶことができる。

<参考情報>

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

■縁起を軽視した有部

・ところが原始経典の末期(紀元前4世紀頃)から縁起説は

⇒通俗的解釈をもちこまれるようになり、

⇒そうして生あるもの(有情:うじょう)の生死流転する状態にあてはめて解釈されるようになるにつれて、

⇒縁起説が法の体系を基礎づけている意義が見失われるに至った。

⇒すなわち縁起説によって法の統一関係が問題とされ出してからまもなく

⇒縁起説は法の統一の問題を離れて別の通俗的解釈に支配されるようになったのである。

⇒かくて有部の時代(紀元前3世紀から紀元後1世紀頃)となると、

⇒縁起説は全く教学の中心的位置を失い、

⇒ただの附加的なものにすぎなくなった。

<参考情報>

十二因縁の段階

- 無明(むみょう、Avidyā): 無知や無明。真理を知らないことから苦しみが始まる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や行為。無明によって生じた意識や行動の種子。

- 識(しき、Vijñāna): 識別の意識。行によって生じる意識の芽生え。

- 名色(みょうしき、Nāmarūpa): 心身。識によって生じる心と身体の結合。

- 六入(ろくにゅう、Ṣaḍāyatana): 六根。名色によって生じる感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)。

- 触(そく、Sparśa): 接触。六入によって生じる感覚の接触。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受。触によって生じる感覚の受け取り(苦、楽、中性)。

- 愛(あい、Tṛṣṇā): 渇愛。受によって生じる欲望や執着。

- 取(しゅ、Upādāna): 取著。愛によって生じる執着や取り込み。

- 有(う、Bhava): 存在。取によって生じる存在や生存の状態。

- 生(しょう、Jāti): 生まれ。存在によって生じる生まれの過程。

- 老死(ろうし、Jarāmaraṇa): 老化と死。生まれによって生じる老いと死。

・有部の綱要書においては

⇒「修多羅品(しゅたらぼん)」(または契経品(かいきょうぼん))の中に言及してあるが、

⇒修多羅品とは経の中にある項目を説明したにすぎず、換言すればとくに重要視する必要はないが、ちょっと説明したというにとどまり、

⇒有部では何ら縁起に特別の重要性を認めていないことがわかる。

⇒また『俱舎論』では世間品第三において(サンガバドラ(衆賢、400年ころ)の『阿毘達摩顕宗論』および『阿毘達磨順正理論』では縁起品において)、説明しているが、

⇒世間品は有情が過去の業によって現在いかなる生活を営んでいるかを説いたものであり、

⇒そこに附説として、縁起が説かれてある。

⇒それも主として胎生学的な分位縁起(170ページを参照)を説き、

⇒法の統一の問題を述べているのではない。

<参考情報>

注)三世両重と胎生学的解釈

出典:http://kotobanotsumugishi.seesaa.net/article/bukkyougenron20190705.html

<参考情報>

・分位縁起(ぶんい縁起)

⇒有部が最も重点を置いているのは「分位縁起の説」である。

⇒分位とは語義的にいえば、「変化発展の段階」をいう。

⇒これこそ三世両重の因果によって説く有名な胎生学的解釈である。

⇒有部の綱要書をみるに、『阿毘曇甘露味論』巻上、『阿毘曇心論』四巻、『阿毘曇心論経』五巻は、

⇒全く分位縁起のみを説いて他を無視し、

⇒『雑阿毘曇心論』八巻は大体分位縁起を主として説いている。

⇒サンガバドラは『順正理論』において「対法(アビダルマ)の諸師は咸(みな)此の説を作(な)す。仏は分位に依りて諸縁起を説く」と明瞭に断言している(『順正理論』二七巻、大正蔵、二九巻、494ページ中)

⇒故にアビダルマの縁起説といえば、

⇒衆生の輪廻転生の過程を説く分位縁起のみをさすかのごとくに一般に考えられているが、

⇒分位縁起の説が出たのは比較的後世であり、

⇒後にこの説が有力となったために、有部の綱領書においては他の説はほとんど駆逐されているほであるが、

⇒これと異なる解釈も当時存在していたことは注意する必要がある。

⇒分位縁起は

⇒生あるもの(有情:うじょう)が輪廻転生する過程を示すものであるから、

⇒縁起はもっぱら有情に関して説かれることになる。

⇒しかし小乗アビダルマに紹介されている説をみると、

⇒必ずしも有情という類に入るもの(有情数:うじょうしゆ)のみに限っていない。

⇒上座部は<有情>と<非有情>とにそれぞれ縁起を認めているらしい。

⇒『順正理論』によると、「上座曰く、縁起に二つあり。一つに有情数、二つの非有情」二五巻、大正蔵、二九巻、482ページ上)とある。

■なぜ有部は法有を主張したのか

⇒有部は縁起によって法の体系を基礎づける立場を捨てしまった。

⇒その代わり法を「有り」とみなすことによって基礎づけた。

⇒しからば何故に有部の学者は法有を主張したのであろうか。

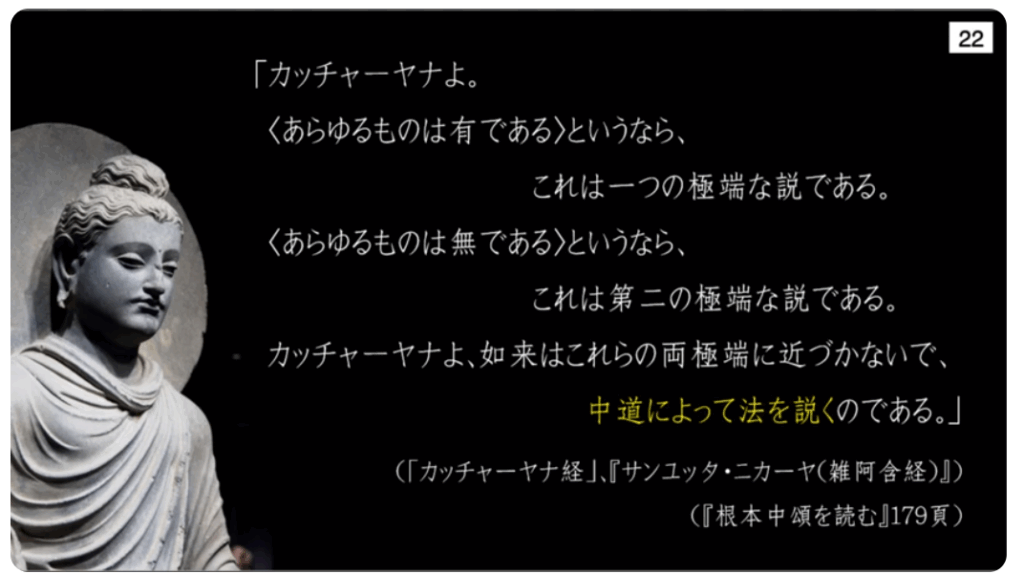

⇒すでに経蔵の中に、有と無との二つの極端説(二辺)を排斥した経があり(『雑阿含経』一二巻、大正蔵、二巻、85ページ下)

⇒有部の学者は明瞭にこのことを知っていたにもかかわず(有部の文献である『大毘婆沙論』が上記の経を引用している)、

⇒何故に仏説に背いてまで法の「有」を主張したのであろうか。その理由を検討したい。

<参考情報>

■仏教(釈尊)は

・あらゆるものに実体は無いとする

・両極(二辺)を排する中道

⇒「有」と「無」のどちらにも実体を見ない

⇒「空の教え」こそが

⇒釈尊の真意である中道

■龍樹が重要視した原始経典の一説

・中道によって法を説くのである

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

注)経蔵(きょうぞう、Tripiṭaka):仏教の三蔵(さんぞう、Tripiṭaka)の一つであり、仏陀の教えをまとめた経典を集めたものを指します。三蔵とは以下の三つのカテゴリーで構成されています。

三蔵の構成

- 経蔵(きょうぞう、Sūtra-piṭaka): 仏陀の教えや説法を集めた経典の集まり。具体的には、さまざまな仏教の経典(Sūtra)を収めている。これには、四阿含経(しあごんきょう、Agama)や大乗経典(Mahāyāna Sūtras)などが含まれる。

- 律蔵(りつぞう、Vinaya-piṭaka): 仏教の戒律や僧伽(そうぎゃ、Sangha)の規則を集めたもの。これは、僧侶が守るべき規律や生活のルールを記述している。

- 論蔵(ろんぞう、Abhidharma-piṭaka): 仏教の教理や哲学的な解説を集めたもの。これは、仏教の教えをより体系的に整理し、解説している。

経蔵の意義

経蔵は、仏教徒にとって仏陀の教えを学ぶための重要なリソース。これらの教えは、瞑想や修行、日常生活の指針となり、悟りに至る道を示している。

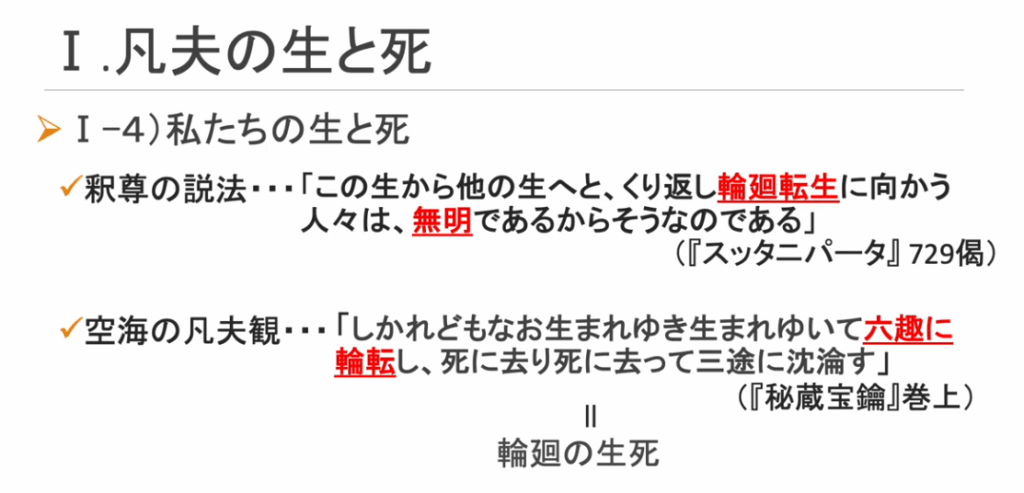

・ゴータマ・ブッダ(釈尊)は

⇒もろもろの存在が生滅変遷するのを見て

⇒「すべてつくられたものは無常である」(諸行無常)と説いたといわれる。

⇒それはわれわれの生存の相を観察するに

⇒一切の存在は刹那刹那に生滅変遷するものであり、

⇒何ら生滅変化しない、常住(じょうじゅう)な実体は存在しない、ということを意味している。

⇒当時の仏経以外の諸思想が、絶対に常住不変なる形而上学的実体を予想していたから、

⇒ブッダはこれを排斥して

⇒別にすべてつくらっれたものの無常を説いたのである。

・ところが諸行無常を主張するためには何らかの無常ならざるものを必要とする。

⇒もしも全く無常ならざるものがないならば、

⇒「無常である」という主張も成立しえないのではないか。

⇒もちろん仏教である以上、

⇒無常に対して常住なる存在を主張することは許されない。

⇒またその必要もないであろうが、無常なる存在を無常ならしめている、より高次の原理あるはずではないか、という疑問が起こる。

⇒一般に自然的存在の生滅変遷を強調する哲学は

⇒必ずその反面において不変化の原理を想定するのが常である。

⇒このことは、たとえば古代ギリシャのエレア派についてもいえる。

⇒反対派のヘーラクレイトスについてもいえる。

⇒故にゴーダマ・ブッダが

⇒有・無の二つの極端説を否定したにもかかわらず

⇒有部が「有」を主張して著しく形而上学的立場をとった理由もほぼ推察しうるものであるが、

⇒何故にとくに法の「有ること」を主張したのであろうか。

注)形而(けいじ)上学的実体:哲学の分野において重要な概念。

意味

- 形而上学:物理的な現象の背後にある本質や存在の根源を探究する哲学の一分野。

- 実体:存在の基本的な要素や本質を指す。

形而上学的実体

形而上学的実体とは、現象の背後にある究極的な存在や本質を意味する。これは、物理的な世界や経験を超えたものとして理解され、存在そのものの根源的な性質を探究するもの。形而上学的実体は、物質的な形や変化に依存せずに存在する本質的な要素とされている。

例えば、プラトンのイデア論における「イデア」や、アリストテレスの「実体」は形而上学的実体の概念に該当する。

■「有り」の論理的構造

・これは前述の法の定義から導き出しうると思う。

⇒法とは

⇒自然的存在を可能ならしめているありかたであり、

⇒存在をその存在たらしめるものである。

⇒この「有り」という概念の論理的構造に注目するならば、

⇒法有の主張の成立した理由を容易に理解しうると思われる。

・元来「あり」という概念は二種に分化されるべき性質のものである。

⇒一つは「である」「なり」であり、

⇒他は「がある」である(「である」「がある」という語は説明の便宜上、和辻哲郎博士『人間の学としての倫理学』33ページ以下から借用した)。

⇒西洋の言語でははっきり分化していないが、日本語では明確に分かれている。

⇒中世以来の伝統的な西洋哲学の用語にあてはめれば、

⇒前者(「である」「なり」)はessentiaであり、

⇒⇒後者(「がある」)はexistentiaである。

⇒おおまかにいえば、前者(「である」「なり」:essentia)を扱うのは形式論理学であり、

⇒後者(「がある」:existentia)を扱うのは存在論または有論(Ontologie)であるといってよいであろう。

⇒例えば「これはAである」という場合に、「であること」essentiaが可能である。

⇒それと同時に「Aがある」ということがいえる。

⇒すなわちAの「があること」existentiaが可能である。

⇒一般に「であること」essentiaは「があること」existentiaに容易に推移しうる。

・更に「があること」(existentia)には二種考えられる。

⇒一つは時間的空間的規定を受けているAがあるという意味でのexistentiaであり、

⇒他は時間的空間的規定を超越している普遍的概念としてのAである。

⇒この二種の「があること」のうち、

⇒第一のほうを取扱うのは、自然認識であり、哲学問題外である。

⇒第二の「がある」を取扱うのは哲学であり、

⇒これを問題として「ありかた」を基礎づけようとする哲学者がたえず簇出(そうしゅつ)する。

⇒たとえばプラトンのイデア等。

⇒法有の立場もこの線に沿って理解すべきではなかろうか。

■法有の成立する理論的根拠

・法とは自然的存在を可能ならしめているありかたであり、

⇒詳しくいえば「・・・であるありかた」である。(essentia)

⇒たとえば受とは「隋触(ずいぞく:外界からの印象)を領納(りょうのう:感受)す」といわれ、

⇒「感受されてあること一般」である。

⇒個々の花、木などの自然的事物は法ではないが、

⇒その「ありかた」としての、たとえば「感受されてあること」は法である、とされる。

⇒さて、その個々の存在はたえず変化し生滅するが、

⇒それの「ありかた」としての「感受されてあること一般」は変化しないものではなかろうか。

⇒すなわち法としての「受」はより高次の領域において有るはずである。

⇒存在はつねに時間的に存するが、

⇒法は「それ自身の本質(自相:じそう)を持つ」ものとしてより高次の領域において有るから、

⇒超時間的に妥当する。

⇒かくして法は有る、すなわち実在する、とされた。

⇒したがって「一切有」という場合の「あり」はまさしく漢字の「有」の示すように「がある」の意味である。

⇒これを要約すてれば、初期仏教における「・・であるありかた」としての法が、

⇒有部によって「・・・であるありかたが有る」と書き換えられたのである。

・「である」(essentia)から「がある」(existentia)へ、

⇒essentiaからexistentiaへと論理的に移っていったのが、

⇒法有の立場を成立する論理的根拠である。

⇒論理的な脈絡を大づかみにとらえれば、上記のようにいうことも可能であろう。

■法と本性

・法という語を語源的に説明すれば、√dhrであり、これからDharma(ダルマ)という名詞がつくられた。

⇒法は√dhr「たもつ」という語源から出た語であるが、

⇒後期の註釈(ちゅうしゃく)によれば、「それ自身の本質(自相)を持つから法である」といわれるに至った。

⇒これに対して大乗仏教では反対に「それ自身の本質をたもつことを欠いているから法ではない」と主張する。

⇒この「それ自身の本質」を有部は「もの」とみなしたのである。

・有部は「もの」の実在を主張したといわれるが、

⇒その「もの」とは、

⇒それ自身の本質(自相)の意味であるとは『俱舎論』の註釈者であるヤショーミトラのしばしばいうところであり、

⇒したがって経験的事物と混同することはできない。

⇒「ものが実在する」というのも

⇒「それ自身の本質について」有るという意味であり、

⇒自然的存在(例:花瓶、車等)として実在するものではないであろう。

・それ自身の本質(自相)というのも、

⇒本性(自性)というのも決して別なものと考える必要はないが、

⇒さらにその「それ自身の本質」または「本性」も法と異なるものではない。

⇒しからば何故に、法と異ならない本性(自性)という概念を有部は持ち出したのであろうか。

⇒それに対する答えは与えられていないが、解決の手がかりは与えられている。

⇒たとえば識(識別作用)や受についていえば、

⇒識とか受とかいう「ありかた」としての法のessentiaは

⇒それぞれ「各々了別(それぞれを区別して認識すること)」「隋触を領納す」であるが。

⇒それをexistentiaとみた場合に、本性、本質といわれるのであろう。

・「・・であるありかた」としての法が

⇒一つの実在とみなされ、

⇒「ありかた」が有るとされた場合に、

⇒それが本性といわれるのである。

⇒すなわちチャンドラキールティによると、

⇒「本性」とは「・・が(で)あること」(existentia)にほかならない。

⇒「であること」(essentia)が実在されたものである。

⇒かれはまた「本性」とは、「それみずからの『であること(existentia)』であると解する。

<参考情報>

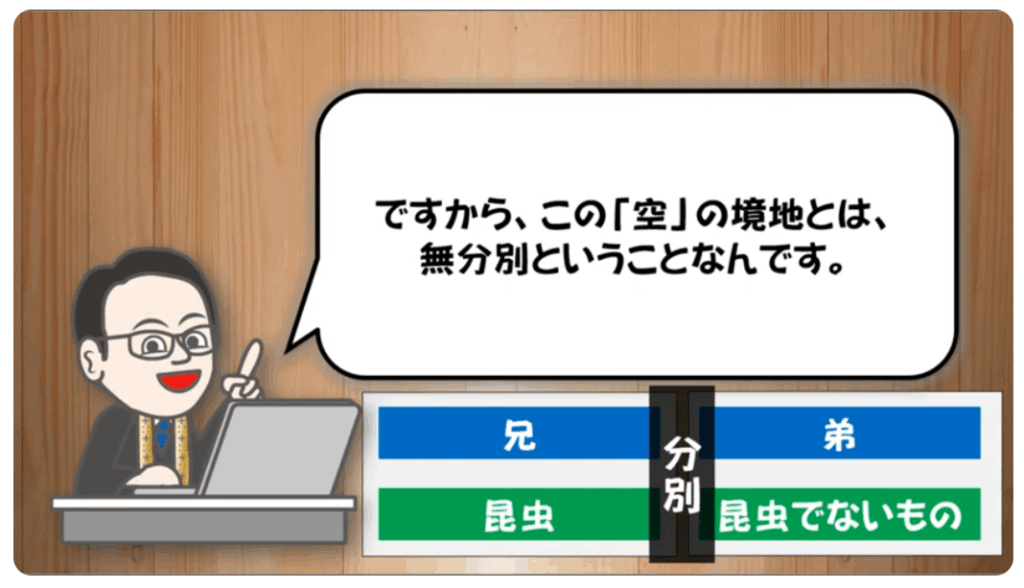

■縁起とは

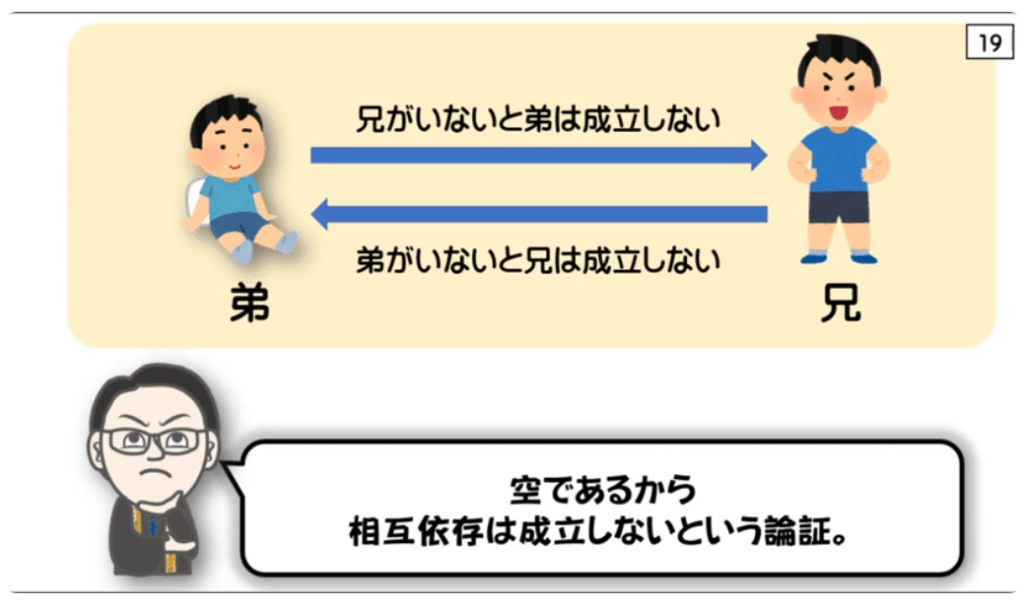

・名付けられた「兄」と「弟」の関係は

⇒お互いに相手がいなければ成立しない

⇒それ自体としては成立しない

⇒つまり自性を持たない=空(相依性の否定)

⇒つまり本体がないと言える

⇒固定的に永遠に存在する本体はない

⇒無自性=空

・自性(もし「若者:名付けられた」という)があって

⇒変わらない(本体がある)としたら

■自性

⇒固定的に永遠に存在する本体

■龍樹

・「相依性の否定」

⇒空であるから

⇒相互依存は成立しないと論証した

■執着から離れる

・名付けることを排する

・無自性=空であるから

↓

出典:サブタイトル/「龍樹菩薩の生涯とその教え(縁起=無自性=空=中道)」~2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記~

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学講師)~

■「法」と「もの」

・このように法と本性、本質とは別なものではないから、

⇒本性や本質が「もの」とされる以上、

⇒「法」も「もの」とされるに至った。

⇒すなわち法はvastu、bhāva(もの)などの語に書き換えられていることもあり、

⇒『中論』では「法」(dharma)よりもむしろ、「もの」(bhāva)のほうが多く用いられているが、

⇒それは『中論』が仏教以外の諸派をも含めて排斥しているから「もの」(bhāva)という語を用いたのであり、意味は法と同じである。

・それ故に、「およそ諸法は体(自体)、性(本質)、法、物(実体の本質)、事(実体)、有、名は異にして義(意味)は同じ。

⇒この故に或いは体と言い、或いは法と言い、或いは有と言い、或いは物と言う。

⇒皆これ有の差別(しゃべつ)ならざるはなし、正音(しょうおん)は私婆婆(svabhāva:自性のこと)と言う」

⇒と説かれるようになった。

⇒こういうわけで法は「もの」であるとする解釈が成立するに至ったのであるが、

⇒この「もの」というのはけっして経験的な事物ではなくて、

⇒自然的存在を可能ならしめている「ありかた」としての「もの」であることに注意せねばならぬ。

・一例として虚空について論じれるならば

⇒「空は無碍(むげ)なり」(『倶舎論』)第一品・第五詩)というのも

⇒虚空という自然的存在を主張しているのではない。

⇒「無碍(むげ)なること一般」という「ありかた」が法の領域において「もの」として有る、とされているのである。

⇒「虚空は但無碍をもって性と為す」(『倶舎論』一巻、三枚裏)とあるから、

⇒「無碍」というexistentiaを法の領域におけるexistentiaとして、それを虚空とみなしたのである。

⇒ちなみにここにいう「虚空」は

⇒自然界の一つの構成要素としての「虚空界」とは異なるものであることを忘れてはならない。

⇒われわれが眼を開けて眺める大空は「虚空界」であって、

⇒つくられない不変の三つの原理(三無為)の一つとしての「虚空」ではない。

⇒したがって有部は一切の「もの」の実在を主張したといわれ、

⇒もし法あるいはその本質(自性・自相)が「もの」という語で書き換えられているとしても、

⇒有部はけっして自然的存在としての「もの」の実在を主張したのではない。

⇒存在(もの)をあらしめる「ありかた」を「もの」とみて、

⇒すなわち「もの」の本質を実体とみなしたのである。

・故に「法有」の「有」とは

⇒「経験界において有る」という意味に解することはできないと思う。

⇒法が

⇒自然的存在を意味すのではないことは和辻博士やドイツのH・ベック、ローゼンベルクらの学者の指摘したことであるが、

⇒上記のように解するならば、

⇒法の体系を説いた初期の仏教から、

⇒法有の主張が導き出されたことは何ら不思議ではない。

⇒法の概念から論理的に導き出しうることである。

■命題も実在

・以上は「ありかた」としての法を中心として考察したのであり、

⇒概念の中に含まれるところのものである。

⇒ところがわれわれはその他に法有の立場の注目すべき特徴を認める。

⇒有部は概念のみならず判断内容すなわち命題がそれ自身実在することを主張した。

⇒つくられたものども(諸行)は無常である。

⇒しかしながら「諸行は無常である」という命題自身は変易しない。

⇒もしもその命題自身が変易するならば、

⇒つくられたものどもは無常である、とはいえなくなる。

⇒故に命題自身、すなわち「句」も(実有であるとされ)、

⇒五位七十五法の分類の中に心不相応行法の中に入れられた。

・命題自体の問題は西洋では、

⇒近代現象学の先駆ボルツァーノによってとくに論ぜられたことであるが、

⇒すでに古代インドにおいて有部の諸学派がこれを唱えていたことは注目に値する。

⇒そして有部の学者が概念と命題とを二大別部門として区別しなかったことを必ずしもとがめてはならない。

⇒それは形式論理学の考え方から為される批評であって、

⇒もしも最近代の記号論理学からみるならば、

⇒同一の記号表現が

⇒概念と解せられたり命題と解せられたりすることも可能である。

⇒端的にありかたとしての「法」としてとらえる考え方は充分に意味をもっと思われる。

注)説一切有部の五位七十五法の二大分類:有為法と無為法に分けられ、存在と現象を理解するための基礎となる。

有為法(ういほう、Saṃskṛta-dharma)

有為法は、因果関係によって生起し、変化や消滅する法。これらは条件によって生じ、無常であるとされている。有為法は次の五位に分かれている:

- 色法(しきほう、Rūpa-dharma):

- 物質的な存在を指します。具体的には、五蘊の中の「色(しき)」に対応。

- 心法(しんほう、Citta-dharma):

- 心そのものや意識を指す。主に六識(眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識)を含む。

- 心所法(しんしょほう、Caitasika-dharma):

- 心の働きや感情、思考、意図などの心の随伴現象を指す。

- 心不相応行法(しんふそうおうぎょうほう、Caitasikasaṃprayukta-dharma):

- 心の動きや作用と直接関連しない現象を指すが、心の状態に影響を与える法。

- 色不相応行法(しきふそうおうぎょうほう、Rūpasaṃprayukta-dharma):

- 物質的な現象と直接関連しないが、物質に影響を与える法。

無為法(むいほう、Asaṃskṛta-dharma)

無為法は、因果関係によって生じることのない、変化しない法。これらは時間や条件に依存せず、常住不変のものとされている。無為法は次の三法に分かれている:

- 虚空無為(こくうむい、Ākāśa-asaṃskṛta):

- 空間そのものを指す。虚空は無限であり、変化することがない。

- 択滅無為(たくめつむい、Pratisaṃkhyānirodha):

- 智慧によって煩悩や執着が消滅した状態を指す。

- 非択滅無為(ひたくめつむい、Apratisaṃkhyānirodha):

- 煩悩や執着が自然に消滅した状態を指す。

これらの分類は、仏教の修行や哲学において非常に重要。現象の本質を理解し、解脱や悟りに至るための指針となる。