■「有」の分類

・実有とは

⇒『俱舎論』からみて「それ自身の本質として有る」という意味である。

⇒実有という意味はけっして「有」(sat)」と同じではない。

⇒はるかに哲学的内容の多い限定された「有」である。

⇒すなわち「有」という類概念の中の一つの種(species)が実有である。

⇒有部の論書をみると「有」を幾つにも分類している。

■『大毘婆紗論(だいびばしゃろん)』によると有を分類するにあたって三説を紹介している。

・第一説は「実物有(じつもつう)」と「施設有(せせつう)」とを認め、

・第二説は「相待有(そうだいう)」と「和合有(わごうう)」と「時分有(じぶんう)」とを説き、

・第三説は「名有(みょうう)」「実有」「仮有(けう)」「和合有」「相待有」という五種の有を認めている。

⇒『大毘婆紗論』はただこういう説を紹介しているのみで、何ら批評を加えてない(九巻、大正蔵、二七巻、42ページ上ー中)

■また、『阿毘達磨順正理論』によると三説が述べられている。

・第一説は「実有」と「仮有」とのみを認めるものであり、サンガバドラ自身の説である。

第二説は、その二つのほかに「相待有」を認めるが、サンガバドラはこれを排斥している。

・第三説として「実物有」「縁合有(えんごうう)」「成就有(じょうじゅう)」「因性有(いんしょう)」の四種を教えている(五〇巻、大正蔵、二五巻、621ページ下ー622ページ上)

◆なお有部の書ではないが『大智度論(だいちどろん)』にも、「有」に三種ありとして、

「相待有」と「仮名有(けみょうう)」と法有とを認め(一三巻、大正蔵、二五巻、147ページ下ー622ページ上)

⇒この説が、天台大師智顗(ちぎ)の『摩訶止観(まかしかん)』五下に引用され論ぜられているが、

⇒この立てかたは『阿毘達磨順正理論』の中でサンガバドラが排斥している第二の説に相当するのではなかろうか。

⇒「相待有」と「仮名有(けみょうう)」に関する説明は『順正理論』におけるそれと全く一致するが、

⇒「法有」に関する説明は省略されている。

⇒しかし法有が実有あるいは「実物有(じつもつう)」と同じことを意味している点は疑いない。

・このように「実有」とは、

⇒「有」(sat)」という類(genus)の中にある一つの種(species)であり、

⇒「有」よりも外延は狭いが内包は豊かである。

⇒この類である「有」という概念は、範疇の範疇とでもいうべきもので、

⇒他の概念によって解釈することはできるかもしれないが、

⇒定義することのできない性質のものである。

⇒故に「実有」の意味は「実」(dravya)の分析から得られる。

・この「実」の意味はすでに一応述べたが、

⇒実有が「有」の他の種と対立しているという事実に注目するならば、

⇒さらに多くの規定が得られる。

⇒「有」の他の種の持つ内容の否定、すなわち他の「有」との構造が実有の内容である。

⇒いま、上に引用したところの「有」に関する種々の説を要約すれば、次のようにいいうる。

■実有と仮有・相待有

・まず第一に実有は、

⇒男、女、瓶、衣、車乗、軍、林、舎などの仮有または施設有から区別される。

⇒すなわち瓶とか車とかいうような自然的存在は実有ではなくて仮有である。

⇒これに反して、「隋触を領納すること一般」「像を取ること一般」という「ありかた」としての「愛」「想」のごとき法のみが実有であるとされている。

・実有とは法に関してのみいいうることであるから、

⇒有部は法の実在を説いたのであって、

⇒自然的存在の実在を説かなかった。

⇒したがってローゼンベルク、つづいて和辻博士が主張されるように、

⇒有部は

⇒たんなる実在論ではなく、

⇒むしろ観念論的傾向さえもそなえているというのは一面の真理である。

・第二に実有は相待有(そうだいう)と区別される。

⇒相待有とは「長」と「短」、あるいは「これ」と「かれ」というようにお互い相関関係において存する「有」をいう。

⇒すなわち甲は

⇒乙に待するときには「有」であるが、

⇒丙に待するときには「無」である場合、

⇒たとえば具体的にいえば、甲は乙に待すれば「長」であるが、

⇒丙に待すれば「長」ではなく、短である場合のごときをさしている。

・なお『大毘婆紗論』に紹介されている「和合有」とは、

⇒「此処にありては有なれども彼処(かしょ)にありては無なるをいう」とあるから、

⇒これは相待有をとくに空間的に限定した場合であり、

・「時分有」とは

⇒「此の時分には有なるも彼の時分には無なるを請う」とあるから、

⇒これは相待有をとくに時間的に限定した場合であり、

⇒結局、論理的には相待有の中に含められる。

⇒また『阿毘達磨順正理論』に紹介されている「因性有」とはこの「相待有」と同意義である。

・この相待有の概念は中観派の主張と密接な関係があるからのち考察するが、

⇒相待有に対する有部の批評をみると、

⇒サンガバトラは、相待有というのも結局は実有と仮有との二つに含まれてしまうし、

⇒また経典に「唯だ二有のみあり」と説かれているから、

⇒そのほかに相待有を立てる必要はない、といって排斥している。

・有部によれば、

⇒法はそれぞれ「それ自身の本質をたもつ」が故に法として成立するのであり、

⇒その本質を「もの」として実体化したのであるから、

⇒法と法とは全く別の実体とみなされている。

⇒すなわち「唯だ自性を摂(せっ)して、他性を摂せず」であり、

⇒「此は彼と離れ」「他性と恒(つね)に相離れ」ているのである(『俱舎論』一巻、一三枚裏)。

・『中論』についてみても、「<それ自体>(自性)は<つくり出されたのではないもの>(無所作のもの)であって、

⇒また他のものに依存しないものだからである」(第一五章・第二詩)とあるように、

⇒本性は他に相待せず、他に依存せずに成就しているものであり、

⇒そうしてすでに述べたように法は、

⇒本性と異なるものではないから、

⇒したがって「諸の法はそれぞれ別のものである」(法々別体)と説くのである。

■実有と名有・和合有

・第三に実有は「名有」特別されねばならない。

⇒名有とは

⇒亀の毛、兎の角などのような、それ自身に矛盾を内包し、自然的存在の領域においてその対象を見出しえない概念である。

⇒ところが実有とはこれに反して、

⇒自然的存在の領域において有りうる存在のありかたとしての「法」に関してのみいいうる。

・第四に実有は、

⇒プドガラ(補特伽羅:ふとがら)すなわち連続した個人存在のような和合有と区別される。

⇒有部はプドガラの実有を認めなかった。

⇒個体を構成する五つのあつまり(五蘊:ごうん)の和合を仮に施設してプドガラとみなすにすぎぬという。

⇒実有とは法に関してのみいわれることであり、

⇒プドガラは法でないから、実有とはいわれない。

⇒なお『阿毘達磨順正理論』には「成就有」と「縁合有」との二つに言及している。

⇒この二つは詳細不明であるが、「・・・有り」とある場合の特殊な一例に名づけたのであり、「実有」と対立する哲学的な概念ではないからここでは省略する。

・以上を要約すれば次のようにいいうる。

⇒第一、実有とは、

⇒時間的空間的規定を受けている自然的存在を可能ならしめる「かた」としての法に関してのみいわれうる。

⇒この点で自然的存在たる「仮有」と区別されるし、

⇒また自然的存在の中に対象を見出しえない「名有」とも区別されるし、

⇒また実有なる五つのあつまり(五運)の仮の和合に名づけたところのプドガラなる「和合有」とも区別される。

・第二、法は自然的存在の「ありかた」であるが故に、

⇒他に、依存せず、独立している。

⇒したがって実有は「相待有」と区別される。

⇒有部は実有なる概念をさらに分類して詳細に説明しているが、

⇒いまは本質的な問題を検討しただけにとどめておく。

<参考情報>

■原始仏教聖典(ブッダが述べたこと)に遡る

◆仏教哲学は「法(dharma)」の哲学

・仏教思想は、つねに法(dharma)に関する思索を中心として発展している。

⇒法の体系の基礎づけにおいて、

⇒仏教成立の当初においては、

⇒自然的存在の領域を基礎づけ可能ならしめるところの法の領域を、

⇒自然的存在の領域から区別して設定し、

⇒仏教はもっぱらこの法の領域を問題とした。

⇒原始仏教は自然認識の問題を考慮の外においている。

⇒もしも自然的存在だけを問題としているのであるならば、

⇒その所論はそれほど難解なものではないだろし、仏教徒でない人でも容易にその所論を理解しうるであろう。

⇒ところが仏教は

⇒実践的宗教者の関心事と映じた「法」をとりあげたのである。

⇒法(dharma)とは

⇒一切の存在の軌範となって、存在をその特殊性において、成立せしめるところの「かた」であり、

⇒法そのものは超時間的に妥当する。

⇒したがって、この解釈は「理法」「軌範」という語源的な解釈とも一致する。

⇒法は自然的存在の「かた」であるから

⇒自然的事物と同一視することはできない。

⇒そうしてその法の体系として、

⇒五種類の法の領域である個体を構成する五つの集まり(五蘊:ごうん)、

⇒認識及び行動の成立する領域としての六つの場(六入)等が考えられる。

出典:サブタイトル/NN2-4.『中論』:『論争の相手』~説一切有部の立場~(龍樹:中村元著より転記)/■法の体系の基礎づけ

<参考情報>

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

⇒しかしながら法の体系をいかに基礎づけるか、すなわち法の体系を可能ならしめる根拠はどうか、という問題に関しては、なお考究の余地を残していた。

⇒原始仏教聖典の初期に属する資料からみると、

⇒これを基礎づけるために縁起説が考えられていたことを知りうる。

⇒「法」の体系を縁起によって成立せしめようとするのである。

⇒縁起に関しても種々な系列が考えられ、

⇒後になってついに十二支の系列のもと(十二因縁)が決定的に優勢な地位を占めるようになった。

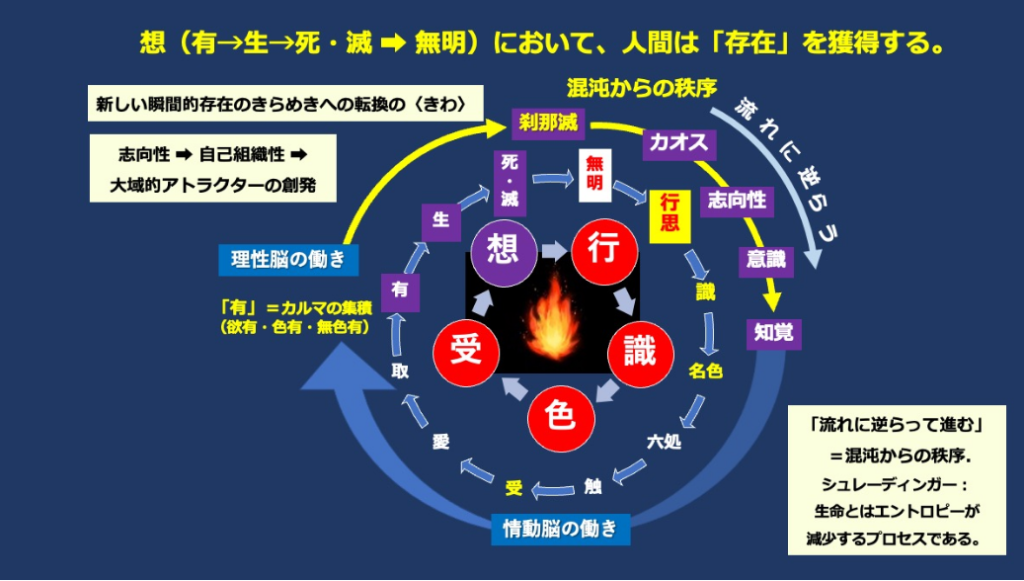

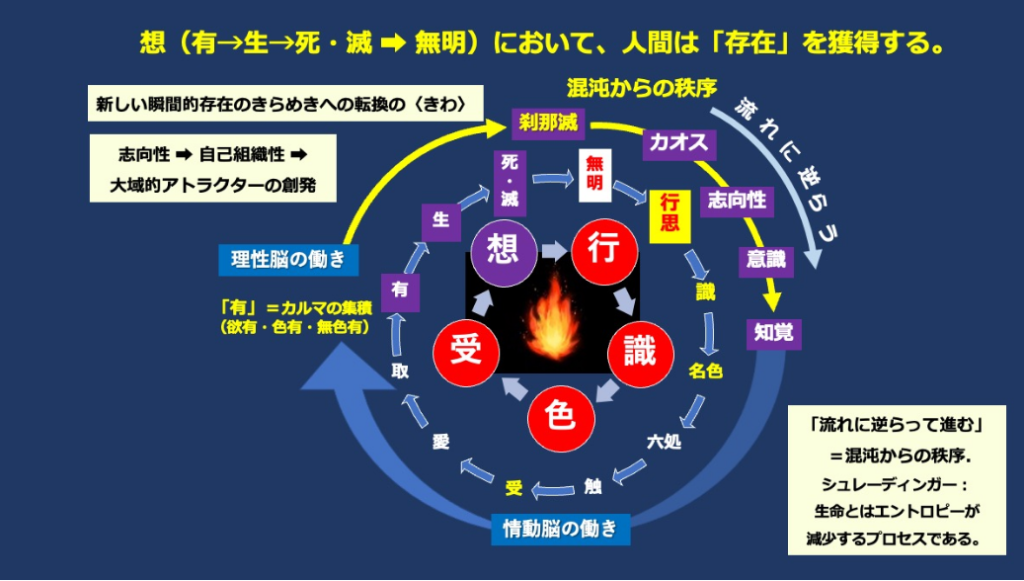

注)十二因縁(じゅうにいんねん):仏教における因果関係の連鎖を説明する教えであり、すべての現象が互いに依存し合って生じることを示している。

十二因縁の段階

- 無明(むみょう、Avidyā): 無知や無明。真理を知らないことから苦しみが始まる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や行為。無明によって生じた意識や行動の種子。

- 識(しき、Vijñāna): 識別の意識。行によって生じる意識の芽生え。

- 名色(みょうしき、Nāmarūpa): 心身。識によって生じる心と身体の結合。

- 六入(ろくにゅう、Ṣaḍāyatana): 六根。名色によって生じる感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)。

- 触(そく、Sparśa): 接触。六入によって生じる感覚の接触。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受。触によって生じる感覚の受け取り(苦、楽、中性)。

- 愛(あい、Tṛṣṇā): 渇愛。受によって生じる欲望や執着。

- 取(しゅ、Upādāna): 取著。愛によって生じる執着や取り込み。

- 有(う、Bhava): 存在。取によって生じる存在や生存の状態。

- 生(しょう、Jāti): 生まれ。存在によって生じる生まれの過程。

- 老死(ろうし、Jarāmaraṇa): 老化と死。生まれによって生じる老いと死。

出典:メインタイトル/NN.龍樹(ナーガールジュナ)/中村元著から転記~原始仏教へのルネサンス~/■原始仏教聖典(ブッダが述べたこと)に遡る

<参考情報>

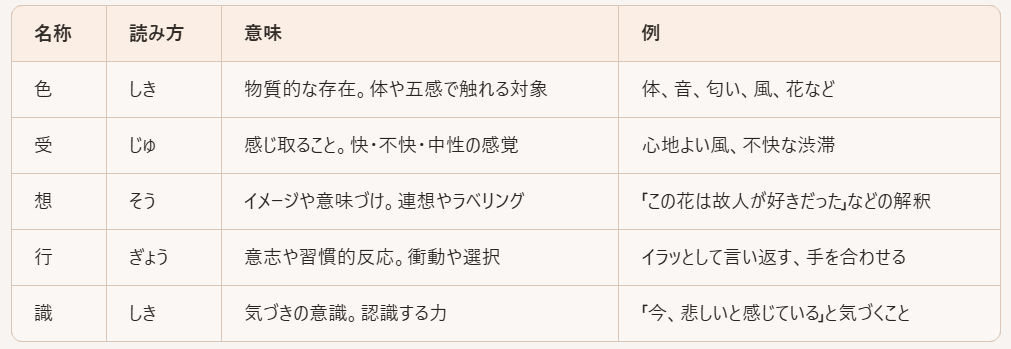

■五蘊:仏教の核心的な教えのひとつで、「私とは何か?」という問いに対する釈迦の答えでもあります。わかりやすく言えば、私たちの心と体の働きを五つのグループに分けて説明したものです。

■なぜ五蘊が大事なの?

- 仏教では「我(自分)」という固定した実体は存在しないと説きます。

- 五蘊は常に変化し、互いに影響し合っているため、「私」はその一時的な集合体にすぎないという見方です。

- この理解が「無我」や「執着からの解放」につながります。

出典:Microsoft Copilotの回答

<参考情報>

初期仏教の時代の教えのうち、代表的な要素説に、五蘊・十二処・十八界があります。五蘊というのは、『般若心経』に「色即是空、空即是色、受想行識亦復如是」とあるように、色・受・想・行・識ですね。色は人の物質的な要素、受想行識は四つの精神的な要素です。なかなか五蘊説は人を知情意の観点からよく捉えています。

色というのは狭い意味でいえば人間の身体、広い意味でいえばその対象となっている色形や音声も入ります。

それから受想行識、この中で一番重要なのは行ですね。行は端的に言うと意思です。意思が表に現れると身口意の三業になりますから、のちに行は意思を基礎にした体と言葉と心による活動、ないし行為という意味になります。行があって初めて対象の事物のイメージが湧いてくる、焦点が合うわけです。

われわれは焦点を合わせて日常的な活動をしています。例えば、焦点を合わせないと文字を理解することさえできません。どこかに焦点を合わせることで初めて文字も図像も理解できます。これは音でもそうですね。必ずどこかに焦点を合わせているから、雑音を排除しながら特定の音に耳が向くわけです。私の家も少し離れたところに環七が通っていますから、最初の頃は車の音が気になっていましたが、住み慣れてくると次第にその雑音に焦点が合わなくなり、気にならなくなるということがあります。

行(意思)によって焦点を合わせ、特定のイメージをつかむ作用を想と言います。

想によって識、つまり認識や意識が生まれます。

識が生まれると同時に、苦や楽、快・不快の感覚を覚える、これが受です。意思作用があって目や耳をそばだてるという行為をしますね。そうするとある特定の像が浮かび上がってきて、これはうちの犬だ、これは美しい花であるというような感覚を覚えるというわけです。これが、人が直接的に経験できる五つの要素である、ということです。

出典:サブタイトル/空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張(龍樹)~『縁起と空』より転記/斎藤明 国際仏教学大学院大学教授・東京大学名誉教授~

<参考情報>

仏教の「空の思想」は、ナーガールジュナの時代に一方で累々と編集されつつあった『大般若経』や各種般若経典によっても、澎霈と立ち上がっていった。般若思想の時代である。

詳細は略すけれど、この般若思想が漢訳され中国の仏教に入ってきたとき、「空」はナーガールジュナとは別の方途で苛烈になってきた。それは、中国語の「空」が「空(す)いている」という意味をもち、漢訳仏典はこの「空(す)く」という語感をもつ「空」をこそシューニヤの訳語に選んだことと関連した。

それで何がおこったかといえば、ちょっとはしょって言うが、たとえば玄奘が漢訳した『般若心経』において、「五蘊皆空」(照見五蘊皆空)という大胆きわまりない表現に達したのだった。これは「空の思想史」における大きな飛躍である。ここがわからないと、インド仏教と中国仏教が切断され、かつまた日本仏教における「空の思想」が見えなくなってくる。

玄奘の「五蘊皆空」を字義通り訳してみると、「世界と人間を構成する五蘊(色・受・想・行・識)は五種にすぎず、それはしかしそれでも本来は空である」というふうになる。玄奘はこう言ってのけたのである。

のみならず、ここでふたたび冒頭の「色即是空」の話になるのだが、もともとは「色」と「空」とが近づくためには相当相応の修行が介在していたのに、この両者も一挙に近づくことによって、つまり「色即是空」の「即」が入ることによって、「空」の速度は俄然高速になったのだった。「空」はじっとなどしていない。つねに高速で動きまわれる行為者なのである。

実は玄奘は、サンスクリット語の「スヴァパーヴァ」を「自性」と訳さずに、「皆」というふうにした。「自性」をすっとばしたのだ。これは大きかった。余談になるが、日本の坊さんの多くは、この「なくなった自性」のほうにばかりとらわれていて、いっこうに「色即是空」の説明がつまらない。

ともかくもこうして「空」は中国において新たな発展をとげることになる。

中国仏教における「空」は、天台と華厳と禅においていっそう独得のものになる。

天台では北斉の慧文がナーガールジュナの『中論』を読んで愕然と悟り、「一心三観」を会得した。われわれの心にはつねに瞬間瞬間で三つの観点が集中しているという見方である。これが天台大師智顗をへて、「空・仮・中」の三諦止観や三諦円融の思想になった。空から形やはたらきがあらわれるときは、それは「仮」となり、形やはたらきが隠れるなら「空」となり、この両者が融和しているときは「中」となるという、有名な摩訶止観である。「仮のまま空、空のまま仮、仮のまま中」などという。

華厳の法蔵による「空」の議論はさらに大胆で劇的である。またまた色即是空の話を例にすると、法蔵の『般若心経略疏』は「色即是空」を二別して止揚するという方法をとっていた。『般若心経』の色即是空は、よく知られているように、次の4段階のステップを踏んでいる。法蔵はこの4ステップそのままに「空」の議論をそこへ内蔵してみせた。

(1)色不異空(色は空に異ならず)

(2)空不異色(空は色に異ならず)

(3)色即是空(色はすなわち、これ空なりて)

(4)空即是色(空はすなわち、これまた色なり)

法蔵はこの四句を「空をもって色をのぞむ」と「色をもって空をのぞむ」に分けて考察し、そこにそもそも自と他の関係が、「合わせれば全部となるような関係」のように潜在して、その自他を補償しているとみた。まるでメルロー=ポンティである。

その考察ぶりを集約すると、(1)では、自は「空」を他は「色」をさす。こうすることで、法蔵は自である空を否定することが、他である色を成立させると考えた。(2)では他である色が“眠っている”とみなし、自としての空があらわれると考えた。それが(3)では自と他、すなわち空と色とが同時に成立し、(4)ではその自他がともに“眠る”とみた。

ようするに、最初に空が隠れて色が現れ、色が隠れて空が出現し、色と空がともにあらわれ、ともに隠れていくという展開を想定したのである。この色即是空が出没するところが、華厳にいう「法界」になる。

華厳の空観はインドの中観とはちがっている。むしろ属性(ダルマ)に応じる基体(ダルミン)をあえて復活させて、その基体そのものが対応力をもたせた。華厳はそのような“一対”の相互的な柔構造の提案によって、その後の空の思想をダイナミックなものに変えていったのである。

この華厳の影響を初期に強くうけたのが中国禅である。最初こそボーディ・ダルマの面壁坐禅に始まった禅林も、五祖の弘忍から一方に慧能が出て、他方に華厳禅ともいうべき神秀が出たことで、一方では中国独自の「無」の思想(老荘思想など)の仏教化をもたらすとともに、他方ではつねに空観をともなう天台禅と華厳禅の併走をつくっていった。

こうして華厳禅の登場は、たとえば日本における明恵のような、また道元のような、すぐれて「空」に放下した逸材を輩出させることになったのである。

だいぶん急いだが、「空」は東洋の思想の底辺をゆさぶりつづけたラディカルな高速の正体だったのだから、まぁ、これでいいだろう。

出典:メインタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~/■空の思想史/立川武蔵~松岡正剛の千夜千冊~

<参考情報>

■なぜ有部は法有を主張したのか

⇒有部は縁起によって法の体系を基礎づける立場を捨てしまった。

⇒その代わり法を「有り」とみなすことによって基礎づけた。

⇒しからば何故に有部の学者は法有を主張したのであろうか。

⇒すでに経蔵の中に、有と無との二つの極端説(二辺)を排斥した経があり(『雑阿含経』一二巻、大正蔵、二巻、85ページ下)

⇒有部の学者は明瞭にこのことを知っていたにもかかわず(有部の文献である『大毘婆沙論』が上記の経を引用している)、

⇒何故に仏説に背いてまで法の「有」を主張したのであろうか。その理由を検討したい。

・ゴータマ・ブッダ(釈尊)は

⇒もろもろの存在が生滅変遷するのを見て

⇒「すべてつくられたものは無常である」(諸行無常)と説いたといわれる。

⇒それはわれわれの生存の相を観察するに

⇒一切の存在は刹那刹那に生滅変遷するものであり、

⇒何ら生滅変化しない、常住(じょうじゅう)な実体は存在しない、ということを意味している。

⇒当時の仏経以外の諸思想が、絶対に常住不変なる形而上学的実体を予想していたから、

⇒ブッダはこれを排斥して

⇒別にすべてつくらっれたものの無常を説いたのである。

・ところが諸行無常を主張するためには何らかの無常ならざるものを必要とする。

⇒もしも全く無常ならざるものがないならば、

⇒「無常である」という主張も成立しえないのではないか。

⇒もちろん仏教である以上、

⇒無常に対して常住なる存在を主張することは許されない。

⇒またその必要もないであろうが、無常なる存在を無常ならしめている、より高次の原理あるはずではないか、という疑問が起こる。

⇒一般に自然的存在の生滅変遷を強調する哲学は

⇒必ずその反面において不変化の原理を想定するのが常である。

⇒このことは、たとえば古代ギリシャのエレア派についてもいえる。

⇒反対派のヘーラクレイトスについてもいえる。

⇒故にゴーダマ・ブッダが

⇒有・無の二つの極端説を否定したにもかかわらず

⇒有部が「有」を主張して著しく形而上学的立場をとった理由もほぼ推察しうるものであるが、

⇒何故にとくに法の「有ること」を主張したのであろうか。

■「有り」の論理的構造

・これは前述の法の定義から導き出しうると思う。

⇒法とは

⇒自然的存在を可能ならしめているありかたであり、

⇒存在をその存在たらしめるものである。

⇒この「有り」という概念の論理的構造に注目するならば、

⇒法有の主張の成立した理由を容易に理解しうると思われる。

・元来「あり」という概念は二種に分化されるべき性質のものである。

⇒一つは「である」「なり」であり、

⇒他は「がある」である(「である」「がある」という語は説明の便宜上、和辻哲郎博士『人間の学としての倫理学』33ページ以下から借用した)。

⇒西洋の言語でははっきり分化していないが、日本語では明確に分かれている。

⇒中世以来の伝統的な西洋哲学の用語にあてはめれば、

⇒前者(「である」「なり」)はessentiaであり、

⇒⇒後者(「がある」)はexistentiaである。

⇒おおまかにいえば、前者(「である」「なり」:essentia)を扱うのは形式論理学であり、

⇒後者(「がある」:existentia)を扱うのは存在論または有論(Ontologie)であるといってよいであろう。

⇒例えば「これはAである」という場合に、「であること」essentiaが可能である。

⇒それと同時に「Aがある」ということがいえる。

⇒すなわちAの「があること」existentiaが可能である。

⇒一般に「であること」essentiaは「があること」existentiaに容易に推移しうる。

・更に「があること」(existentia)には二種考えられる。

⇒一つは時間的空間的規定を受けているAがあるという意味でのexistentiaであり、

⇒他は時間的空間的規定を超越している普遍的概念としてのAである。

⇒この二種の「があること」のうち、

⇒第一のほうを取扱うのは、自然認識であり、哲学問題外である。

⇒第二の「がある」を取扱うのは哲学であり、

⇒これを問題として「ありかた」を基礎づけようとする哲学者がたえず簇出(そうしゅつ)する。

⇒たとえばプラトンのイデア等。

⇒法有の立場もこの線に沿って理解すべきではなかろうか。

■法有の成立する理論的根拠

・法とは自然的存在を可能ならしめているありかたであり、

⇒詳しくいえば「・・・であるありかた」である。(essentia)

⇒たとえば受とは「隋触(ずいぞく:外界からの印象)を領納(りょうのう:感受)す」といわれ、

⇒「感受されてあること一般」である。

⇒個々の花、木などの自然的事物は法ではないが、

⇒その「ありかた」としての、たとえば「感受されてあること」は法である、とされる。

⇒さて、その個々の存在はたえず変化し生滅するが、

⇒それの「ありかた」としての「感受されてあること一般」は変化しないものではなかろうか。

⇒すなわち法としての「受」はより高次の領域において有るはずである。

⇒存在はつねに時間的に存するが、

⇒法は「それ自身の本質(自相:じそう)を持つ」ものとしてより高次の領域において有るから、

⇒超時間的に妥当する。

⇒かくして法は有る、すなわち実在する、とされた。

⇒したがって「一切有」という場合の「あり」はまさしく漢字の「有」の示すように「がある」の意味である。

⇒これを要約すてれば、初期仏教における「・・であるありかた」としての法が、

⇒有部によって「・・・であるありかたが有る」と書き換えられたのである。

・「である」(essentia)から「がある」(existentia)へ、

⇒essentiaからexistentiaへと論理的に移っていったのが、

⇒法有の立場を成立する論理的根拠である。

⇒論理的な脈絡を大づかみにとらえれば、上記のようにいうことも可能であろう。

■法と本性

・法という語を語源的に説明すれば、√dhrであり、これからDharma(ダルマ)という名詞がつくられた。

⇒法は√dhr「たもつ」という語源から出た語であるが、

⇒後期の註釈(ちゅうしゃく)によれば、「それ自身の本質(自相)を持つから法である」といわれるに至った。

⇒これに対して大乗仏教では反対に「それ自身の本質をたもつことを欠いているから法ではない」と主張する。

⇒この「それ自身の本質」を有部は「もの」とみなしたのである。

・有部は「もの」の実在を主張したといわれるが、

⇒その「もの」とは、

⇒それ自身の本質(自相)の意味であるとは『俱舎論』の註釈者であるヤショーミトラのしばしばいうところであり、

⇒したがって経験的事物と混同することはできない。

⇒「ものが実在する」というのも

⇒「それ自身の本質について」有るという意味であり、

⇒自然的存在(例:花瓶、車等)として実在するものではないであろう。

・それ自身の本質(自相)というのも、

⇒本性(自性)というのも決して別なものと考える必要はないが、

⇒さらにその「それ自身の本質」または「本性」も法と異なるものではない。

⇒しからば何故に、法と異ならない本性(自性)という概念を有部は持ち出したのであろうか。

⇒それに対する答えは与えられていないが、解決の手がかりは与えられている。

⇒たとえば識(識別作用)や受についていえば、

⇒識とか受とかいう「ありかた」としての法のessentiaは

⇒それぞれ「各々了別(それぞれを区別して認識すること)」「隋触を領納す」であるが。

⇒それをexistentiaとみた場合に、本性、本質といわれるのであろう。

・「・・であるありかた」としての法が

⇒一つの実在とみなされ、

⇒「ありかた」が有るとされた場合に、

⇒それが本性といわれるのである。

⇒すなわちチャンドラキールティによると、

⇒「本性」とは「・・が(で)あること」(existentia)にほかならない。

⇒「であること」(essentia)が実在されたものである。

⇒かれはまた「本性」とは、「それみずからの『であること(existentia)』であると解する。

■「法」と「もの」

・このように法と本性、本質とは別なものではないから、

⇒本性や本質が「もの」とされる以上、

⇒「法」も「もの」とされるに至った。

⇒すなわち法はvastu、bhāva(もの)などの語に書き換えられていることもあり、

⇒『中論』では「法」(dharma)よりもむしろ、「もの」(bhāva)のほうが多く用いられているが、

⇒それは『中論』が仏教以外の諸派をも含めて排斥しているから「もの」(bhāva)という語を用いたのであり、意味は法と同じである。

・それ故に、「およそ諸法は体(自体)、性(本質)、法、物(実体の本質)、事(実体)、有、名は異にして義(意味)は同じ。

⇒この故に或いは体と言い、或いは法と言い、或いは有と言い、或いは物と言う。

⇒皆これ有の差別(しゃべつ)ならざるはなし、正音(しょうおん)は私婆婆(svabhāva:自性のこと)と言う」

⇒と説かれるようになった。

⇒こういうわけで法は「もの」であるとする解釈が成立するに至ったのであるが、

⇒この「もの」というのはけっして経験的な事物ではなくて、

⇒自然的存在を可能ならしめている「ありかた」としての「もの」であることに注意せねばならぬ。

・一例として虚空について論じれるならば

⇒「空は無碍(むげ)なり」(『倶舎論』)第一品・第五詩)というのも

⇒虚空という自然的存在を主張しているのではない。

⇒「無碍(むげ)なること一般」という「ありかた」が法の領域において「もの」として有る、とされているのである。

⇒「虚空は但無碍をもって性と為す」(『倶舎論』一巻、三枚裏)とあるから、

⇒「無碍」というexistentiaを法の領域におけるexistentiaとして、それを虚空とみなしたのである。

⇒ちなみにここにいう「虚空」は

⇒自然界の一つの構成要素としての「虚空界」とは異なるものであることを忘れてはならない。

⇒われわれが眼を開けて眺める大空は「虚空界」であって、

⇒つくられない不変の三つの原理(三無為)の一つとしての「虚空」ではない。

⇒したがって有部は一切の「もの」の実在を主張したといわれ、

⇒もし法あるいはその本質(自性・自相)が「もの」という語で書き換えられているとしても、

⇒有部はけっして自然的存在としての「もの」の実在を主張したのではない。

⇒存在(もの)をあらしめる「ありかた」を「もの」とみて、

⇒すなわち「もの」の本質を実体とみなしたのである。

・故に「法有」の「有」とは

⇒「経験界において有る」という意味に解することはできないと思う。

⇒法が

⇒自然的存在を意味すのではないことは和辻博士やドイツのH・ベック、ローゼンベルクらの学者の指摘したことであるが、

⇒上記のように解するならば、

⇒法の体系を説いた初期の仏教から、

⇒法有の主張が導き出されたことは何ら不思議ではない。

⇒法の概念から論理的に導き出しうることである。

出典:サブタイトル/NN2-4.『中論』:『論争の相手』~説一切有部の立場~(龍樹:中村元著より転記)