■「一切」とは

・有部の本名は「説一切有部」であり、「一切が有る」と主張したといわれる。

⇒その一切はいかなる意味であろうか。

⇒各種の論書から集めた若干の資料を整理していえば、

⇒「一切」とは五蘊十二処十八界であるといわれ、

⇒あるいはたんに十二処であるといわれる。

⇒十二処(眼など六つの智管(六根)とそれらの対象(六境)と十八界(六根・六境・六入の要素で構成される主観・客観すべての世界)とは

⇒つくられた現象的存在(有為法)と

⇒それ自体で存在する永久不変の存在(無為法)

⇒との両者を含むが、五蘊は有為法のみを含む。

・また「一切」とは過去・現在・未来の三世である、とも説明されている。

⇒この「三世」の原語は不明であるが、

⇒仏教は時間という独立の実体を認めないから、

⇒「三世に属するもの」であったろうと思われる。

⇒法の変化は

⇒生起(生)、持続(住)、異(変化)消滅(滅)の四有為法によって起こされるから、

⇒「三世に属するもの」とは結局有為法の意味である。

⇒「一切」を有為法に限る説もこのように散見するが、

⇒たいていは有為法と無為法と両者を含むとしている。

⇒上述の十二処十八界なりとの説のほかに、

⇒「有為法と無為法とである」ともいい、「無為法と三界(生きとして生けるものが輪廻する三つの領域)に属するものとである」ともいい、「三世と無為とである」ともいう。

・また中国では「色・心・心所・心不相応行・無為の五法である」ともいうから、

⇒そのときには無為をも含むが、また「名色(五蘊)である」というときには無為を含まないこととなる。

・「一切」が無為法を含むか否かに関しては、

⇒ドゥ・ラ・ヴァレ・プーサンやスチェルバッキーらの西洋の学者の間で論争が行われたが、

⇒無為法を実有なる法とみなすか否かによって定まるのではなかろうか。

⇒有部のように無為法という実体をみとめるならば、

⇒「一切」の中に含めざるをえないのであると思う。

⇒この見解は後世にも継承されている。

■内容の限定された「一切」

・とにかく上で見たように「一切」とは

⇒「一切の法が実有である」という意味である。

⇒法ならざるもの、すなわち亀の毛・兎の角のような名有、ブドガラのような和合有、あるいは車・瓶のような仮有(自然的存在)は、

⇒「一切」の中に、含まれていない。

⇒「一切」とは、それぞれの立場における、法の体系である。

⇒故に「一切」はきわめて内容の限定されたもので、

⇒「一切」を文字通り「すべて」という意味に解してはならないし、

⇒「一切有」をeverything existsと訳するのは内容的に正しくない。

・『大智度論』によれば「一切」とは「名字(名称と形態)の一切」と「実の一切」とが有るというが、

⇒「一切有」という場合の「一切」とはこの「実の一切」に相当するであろう。

⇒ところが「名字一切」により、文字通り「すべてが有る」といういみに解する人々も一部には存在していた。

⇒この見解によると、

⇒「無」もまた「有る」ということになる(『尊婆須蜜菩薩所集論』九巻、大正蔵、二八巻、795ページ中)。

⇒しかしこれは有部の正統説とはならなかった。

・有部は

⇒亀の毛・兎の角のような矛盾を含む概念は実有ではなくて名有であるとしたが、

⇒ボルツァーノによると、「円い三角」のような矛盾を含む概念はそれ自身は真でも偽でもなく、

⇒「三角は円い」といったときに偽となる。

・また有部は

⇒実在しない対象(無境)を志向する(縁する)ことはできないというが、

⇒ボルツァーノによると、無も考えられるものであるから質料(soft)をもっているようにみえるかもしれないが、対象をもたない。

⇒また「黄金の山」は矛盾を含まないけれども、それに対応する対象を有しない、と主張した。

■有部の弱点

・ところでインド一般の集合説と共通な「ありかた」が有る、と解する立場に従うならば

⇒徹底的に実有なる法の範囲を拡大せねばならぬはずであるのに、

⇒仏教である以上それが許されない。

⇒何となれば、実有という概念の範囲を拡大すれば、

⇒ますます経験論的実在論の立場に立つヴァイシェーシカ説に接近するからである。

⇒ここに有部の弱点があり、

⇒経部は極力この矛盾を指摘してやまない。

⇒またナーガールジュナの『中論』の破邪の論法も

⇒まさしく法有の立場のこの弱点を突いているのである。

<参考情報>

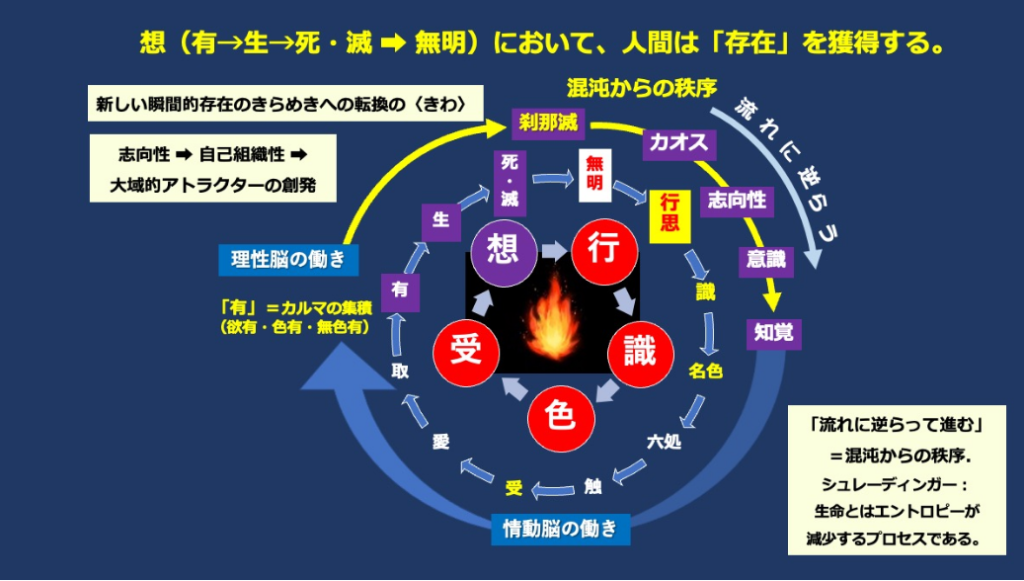

初期仏教の時代の教えのうち、代表的な要素説に、五蘊・十二処・十八界があります。五蘊というのは、『般若心経』に「色即是空、空即是色、受想行識亦復如是」とあるように、色・受・想・行・識ですね。色は人の物質的な要素、受想行識は四つの精神的な要素です。なかなか五蘊説は人を知情意の観点からよく捉えています。

色というのは狭い意味でいえば人間の身体、広い意味でいえばその対象となっている色形や音声も入ります。

それから受想行識、この中で一番重要なのは行ですね。行は端的に言うと意思です。意思が表に現れると身口意の三業になりますから、のちに行は意思を基礎にした体と言葉と心による活動、ないし行為という意味になります。行があって初めて対象の事物のイメージが湧いてくる、焦点が合うわけです。

われわれは焦点を合わせて日常的な活動をしています。例えば、焦点を合わせないと文字を理解することさえできません。どこかに焦点を合わせることで初めて文字も図像も理解できます。これは音でもそうですね。必ずどこかに焦点を合わせているから、雑音を排除しながら特定の音に耳が向くわけです。私の家も少し離れたところに環七が通っていますから、最初の頃は車の音が気になっていましたが、住み慣れてくると次第にその雑音に焦点が合わなくなり、気にならなくなるということがあります。

行(意思)によって焦点を合わせ、特定のイメージをつかむ作用を想と言います。

想によって識、つまり認識や意識が生まれます。

識が生まれると同時に、苦や楽、快・不快の感覚を覚える、これが受です。意思作用があって目や耳をそばだてるという行為をしますね。そうするとある特定の像が浮かび上がってきて、これはうちの犬だ、これは美しい花であるというような感覚を覚えるというわけです。これが、人が直接的に経験できる五つの要素である、ということです。

出典:サブタイトル/空の考え方こそが、ブッダが縁起という言葉で表したものに直結すると主張(龍樹)~『縁起と空』より転記/斎藤明 国際仏教学大学院大学教授・東京大学名誉教授~

<参考情報>

出典:https://www.eel.co.jp/aida/lectures/s4_4/ Season 4 第4講「脳科学×ブッダ」から見えて来たもの 2024.1.13 編集工学研究所

<参考情報>

五蘊(ごうん)の意義

五蘊は、個々の存在がこれらの要素の集合体であり、実体がないことを理解するための教え。仏教では、これらの要素が相互に依存し合って存在しており、固定された自我や実体は存在しないと説かれている。この理解は、執着や煩悩を超えて(離れて)悟りに至るための重要なステップとなる。

注)六根と六入の違い:仏教における感覚機能の説明に関連する用語ですが、微妙に異なる概念を指す。

違い(1)対象の有無:

- 六入:感覚器官とその対応する対象の相互作用を強調している。

- 六根:感覚器官そのものを指し、対象は含まれまない。

違い(2)概念の広がり:

- 六入:感覚のプロセス全体をカバーしており、感覚器官が外界と接触して生じる知覚のプロセスを説明している。

- 六根:主に感覚器官の存在と機能に焦点を当てている。

【六入】

1.眼(げん) – 色(しき):視覚の器官とその対象

2.耳(に) – 声(せい):聴覚の器官とその対象

3.鼻(び) – 香(こう):嗅覚の器官とその対象

4.舌(ぜつ) – 味(み):味覚の器官とその対象

5.身(しん) – 触(そく):触覚の器官とその対象

6.意(い) – 法(ほう):意識の器官とその対象

【六根】

1.眼根(げんこん):目、視覚の器官

2.耳根(にこん):耳、聴覚の器官

3.鼻根(びこん):鼻、嗅覚の器官

4.舌根(ぜっこん):舌、味覚の器官

5.身根(しんこん):体、触覚の器官

6.意根(いこん):心、意識の器官

出典:サブタイトル/NN2-4.『中論』:『論争の相手』~説一切有部の立場~(龍樹:中村元著より転記)

<参考情報>

■原始仏教聖典(ブッダが述べたこと)に遡る

◆仏教哲学は「法(dharma)」の哲学

・仏教思想は、つねに法(dharma)に関する思索を中心として発展している。

⇒法の体系の基礎づけにおいて、

⇒仏教成立の当初においては、

⇒自然的存在の領域を基礎づけ可能ならしめるところの法の領域を、

⇒自然的存在の領域から区別して設定し、

⇒仏教はもっぱらこの法の領域を問題とした。

⇒原始仏教は自然認識の問題を考慮の外においている。

⇒もしも自然的存在だけを問題としているのであるならば、

⇒その所論はそれほど難解なものではないだろし、仏教徒でない人でも容易にその所論を理解しうるであろう。

⇒ところが仏教は

⇒実践的宗教者の関心事と映じた「法」をとりあげたのである。

⇒法(dharma)とは

⇒一切の存在の軌範となって、存在をその特殊性において、成立せしめるところの「かた」であり、

⇒法そのものは超時間的に妥当する。

⇒したがって、この解釈は「理法」「軌範」という語源的な解釈とも一致する。

⇒法は自然的存在の「かた」であるから

⇒自然的事物と同一視することはできない。

⇒そうしてその法の体系として、

⇒五種類の法の領域である個体を構成する五つの集まり(五蘊:ごうん)、

⇒認識及び行動の成立する領域としての六つの場(六入)等が考えられる。

出典:サブタイトル/NN2-4.『中論』:『論争の相手』~説一切有部の立場~(龍樹:中村元著より転記)/■法の体系の基礎づけ

⇒しかしながら法の体系をいかに基礎づけるか、すなわち法の体系を可能ならしめる根拠はどうか、という問題に関しては、なお考究の余地を残していた。

⇒原始仏教聖典の初期に属する資料からみると、

⇒これを基礎づけるために縁起説が考えられていたことを知りうる。

⇒「法」の体系を縁起によって成立せしめようとするのである。

⇒縁起に関しても種々な系列が考えられ、

⇒後になってついに十二支の系列のもと(十二因縁)が決定的に優勢な地位を占めるようになった。

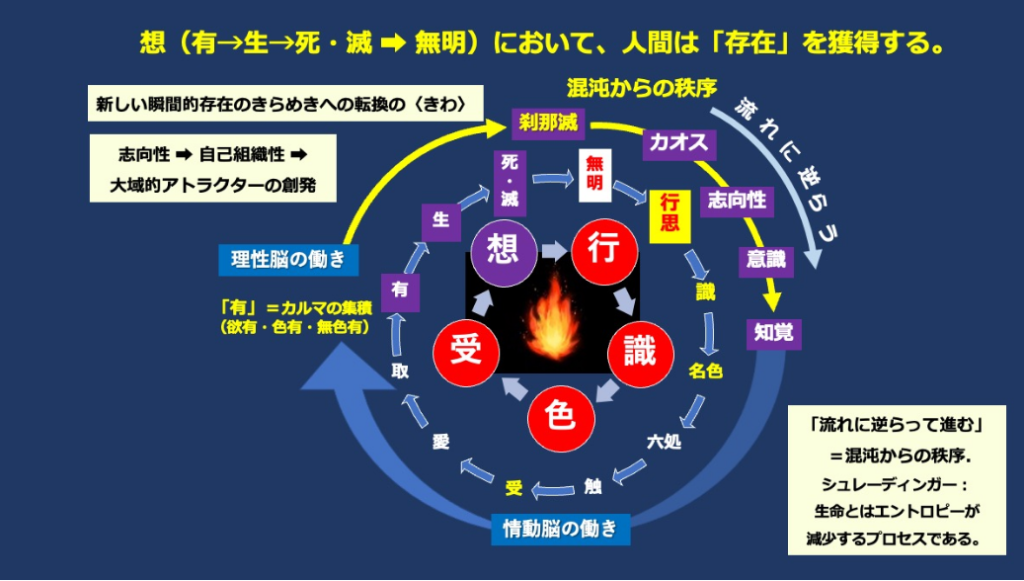

注)十二因縁(じゅうにいんねん):仏教における因果関係の連鎖を説明する教えであり、すべての現象が互いに依存し合って生じることを示している。

十二因縁の段階

- 無明(むみょう、Avidyā): 無知や無明。真理を知らないことから苦しみが始まる。

- 行(ぎょう、Saṃskāra): 意志や行為。無明によって生じた意識や行動の種子。

- 識(しき、Vijñāna): 識別の意識。行によって生じる意識の芽生え。

- 名色(みょうしき、Nāmarūpa): 心身。識によって生じる心と身体の結合。

- 六入(ろくにゅう、Ṣaḍāyatana): 六根。名色によって生じる感覚器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)。

- 触(そく、Sparśa): 接触。六入によって生じる感覚の接触。

- 受(じゅ、Vedanā): 感受。触によって生じる感覚の受け取り(苦、楽、中性)。

- 愛(あい、Tṛṣṇā): 渇愛。受によって生じる欲望や執着。

- 取(しゅ、Upādāna): 取著。愛によって生じる執着や取り込み。

- 有(う、Bhava): 存在。取によって生じる存在や生存の状態。

- 生(しょう、Jāti): 生まれ。存在によって生じる生まれの過程。

- 老死(ろうし、Jarāmaraṇa): 老化と死。生まれによって生じる老いと死。

出典:メインタイトル/NN.龍樹(ナーガールジュナ)/中村元著から転記~原始仏教へのルネサンス~/■原始仏教聖典(ブッダが述べたこと)に遡る

<参考情報>

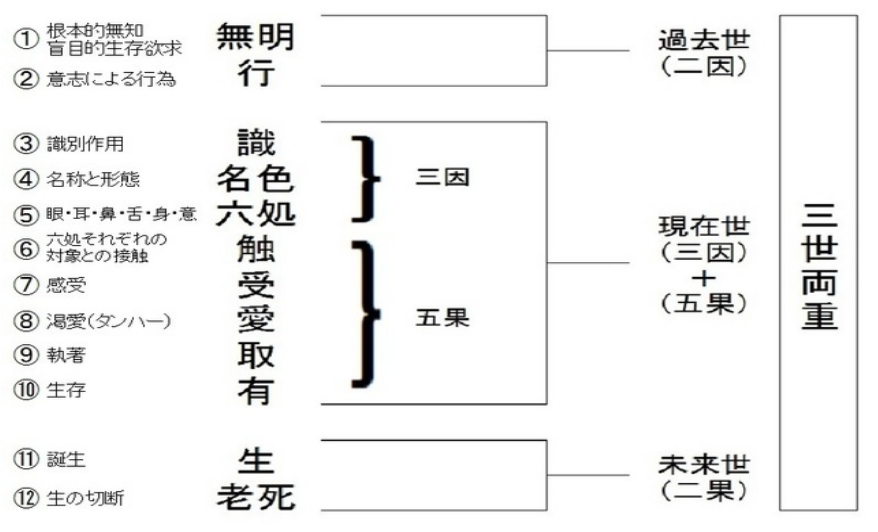

注)三世両重と胎生学的解釈

出典:http://kotobanotsumugishi.seesaa.net/article/bukkyougenron20190705.html

<参考情報>

・分位縁起(ぶんい縁起)

⇒有部が最も重点を置いているのは「分位縁起の説」である。

⇒分位とは語義的にいえば、「変化発展の段階」をいう。

⇒これこそ三世両重の因果によって説く有名な胎生学的解釈である。

⇒有部の綱要書をみるに、『阿毘曇甘露味論』巻上、『阿毘曇心論』四巻、『阿毘曇心論経』五巻は、

⇒全く分位縁起のみを説いて他を無視し、

⇒『雑阿毘曇心論』八巻は大体分位縁起を主として説いている。

⇒サンガバドラは『順正理論』において「対法(アビダルマ)の諸師は咸(みな)此の説を作(な)す。仏は分位に依りて諸縁起を説く」と明瞭に断言している(『順正理論』二七巻、大正蔵、二九巻、494ページ中)

⇒故にアビダルマの縁起説といえば、

⇒衆生の輪廻転生の過程を説く分位縁起のみをさすかのごとくに一般に考えられているが、

⇒分位縁起の説が出たのは比較的後世であり、

⇒後にこの説が有力となったために、有部の綱領書においては他の説はほとんど駆逐されているほであるが、

⇒これと異なる解釈も当時存在していたことは注意する必要がある。

⇒分位縁起は

⇒生あるもの(有情:うじょう)が輪廻転生する過程を示すものであるから、

⇒縁起はもっぱら有情に関して説かれることになる。

⇒しかし小乗アビダルマに紹介されている説をみると、

⇒必ずしも有情という類に入るもの(有情数:うじょうしゆ)のみに限っていない。

⇒上座部は<有情>と<非有情>とにそれぞれ縁起を認めているらしい。

⇒『順正理論』によると、「上座曰く、縁起に二つあり。一つに有情数、二つの非有情」二五巻、大正蔵、二九巻、482ページ上)とある。

出典:サブタイトル/NN2-4.『中論』:『論争の相手』~説一切有部の立場~(龍樹:中村元著より転記)