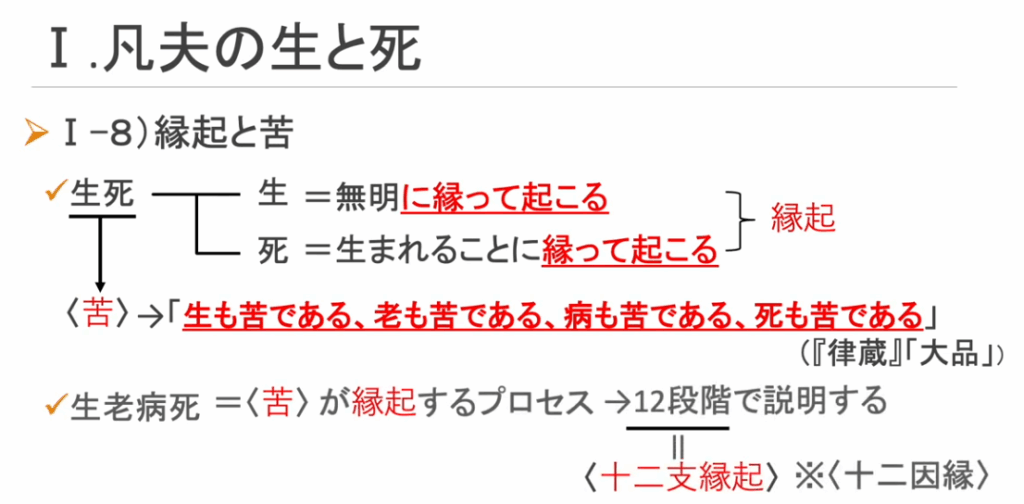

■『中論』と十二因縁

・『中論』が主張しょうとする独自の縁起説が前述のようなものであるならば、

⇒『中論』は従来の原始仏教経典一般ならび小乗の十二因縁の説を

⇒どのように取扱っているのであろうか。

⇒すでに論述したように、『中論』においては二種の縁起説が説明されている。

⇒すなわち第一章から第二五章までに出てくる縁起は

⇒全く論理的な「相依性のみの意味なる縁起」であり、

⇒第二六章において初めて小乗のいわゆる「十二因縁」を説明している。

・この第二六章の説明は全く十二支を

⇒時間的生起の前後関係を示すものとみなしている。

⇒今その時間的生起関係を示す語に傍点(赤色太文字)を附してみる。

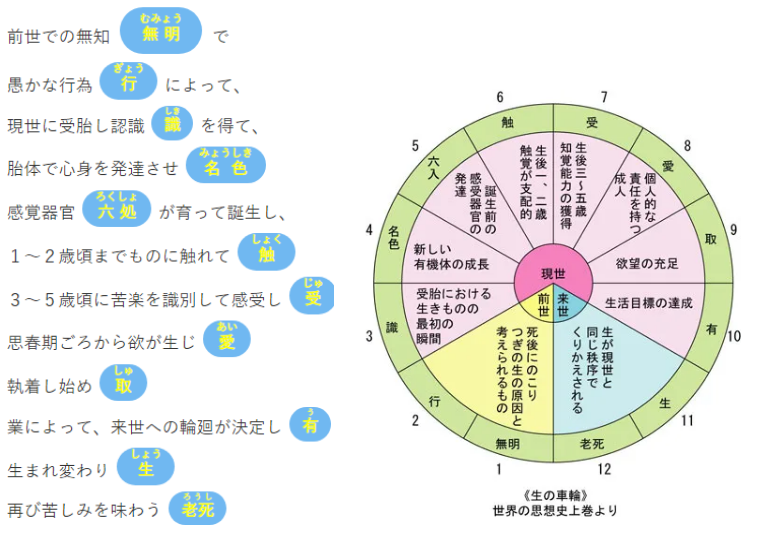

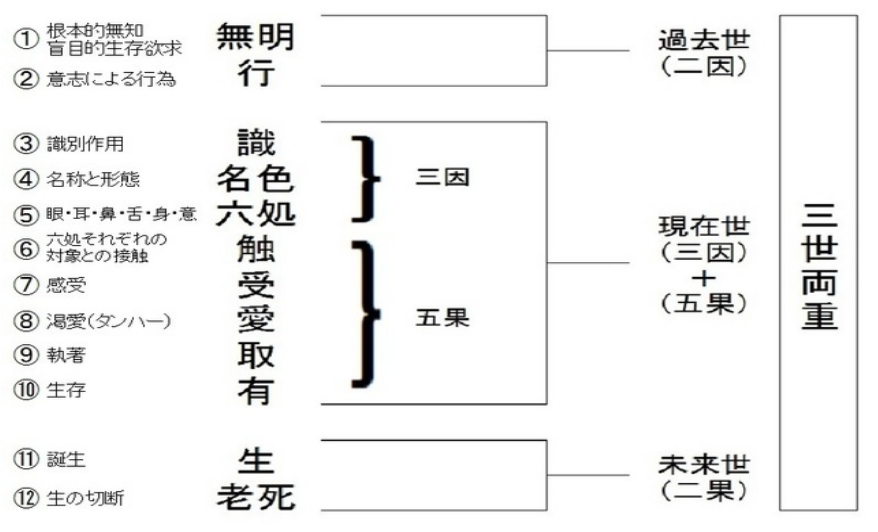

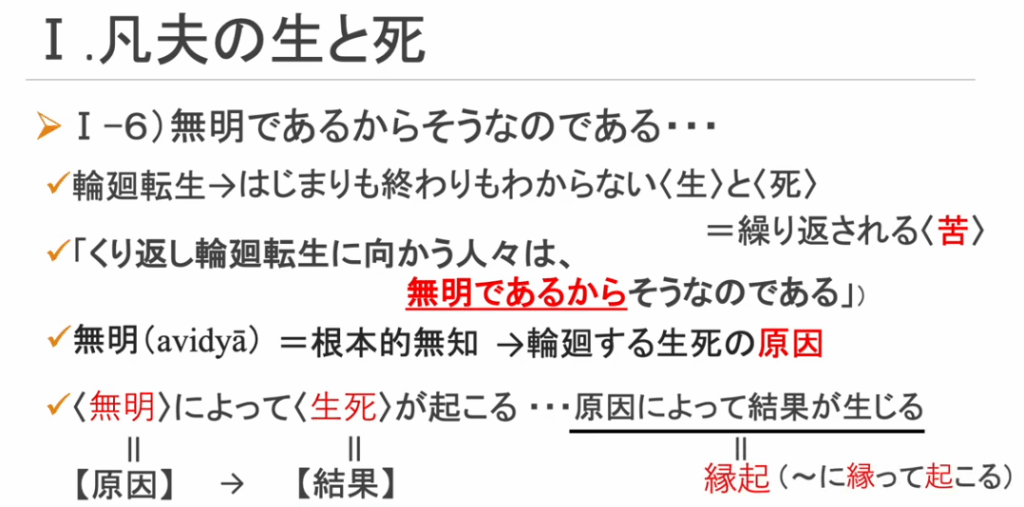

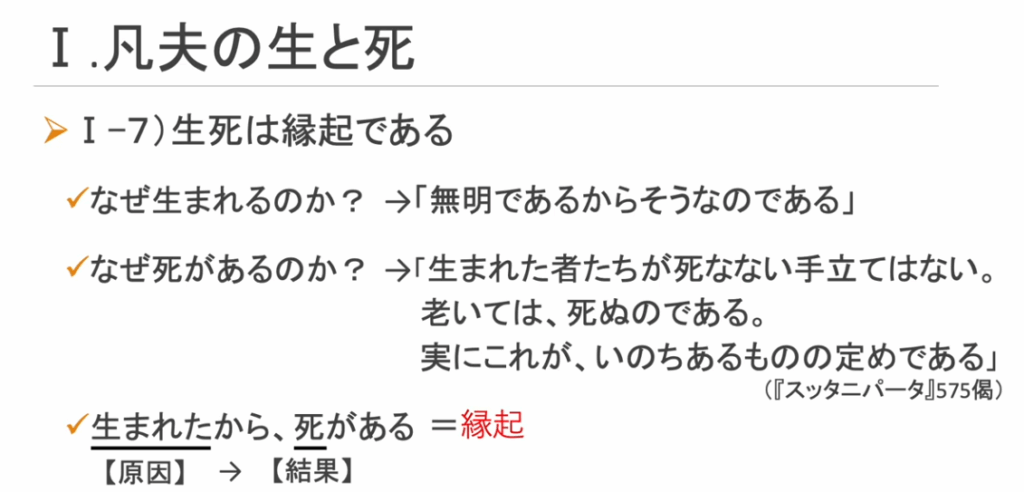

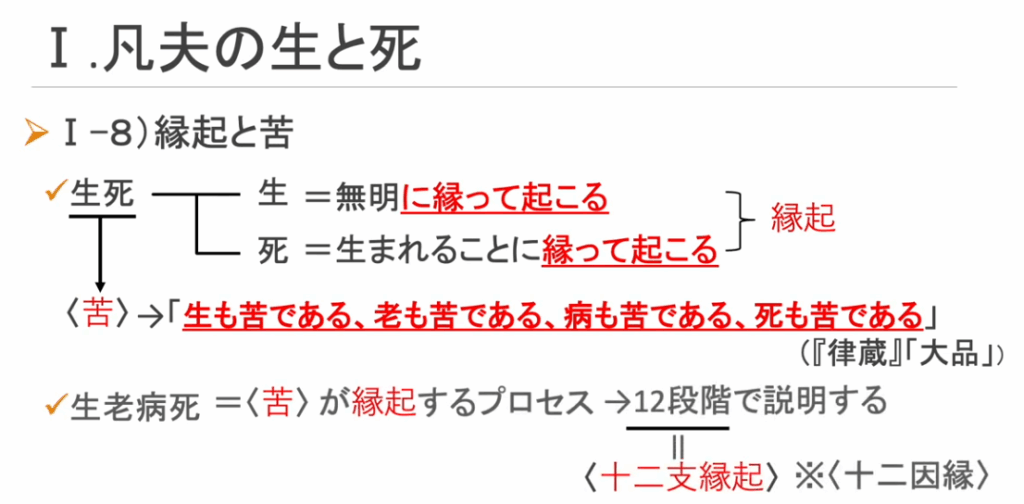

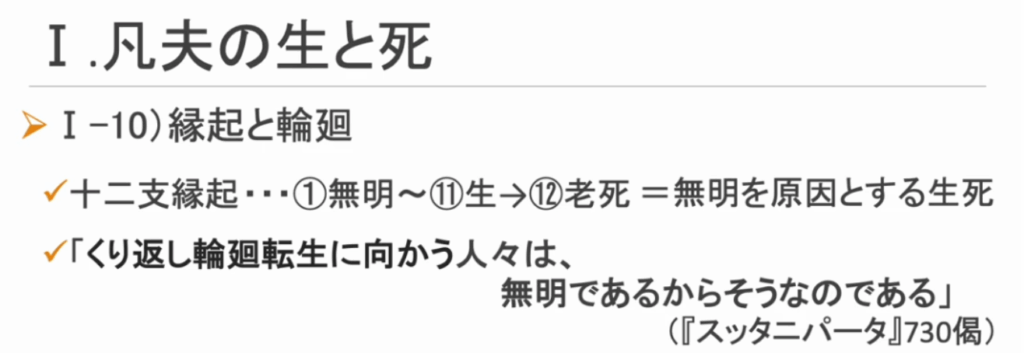

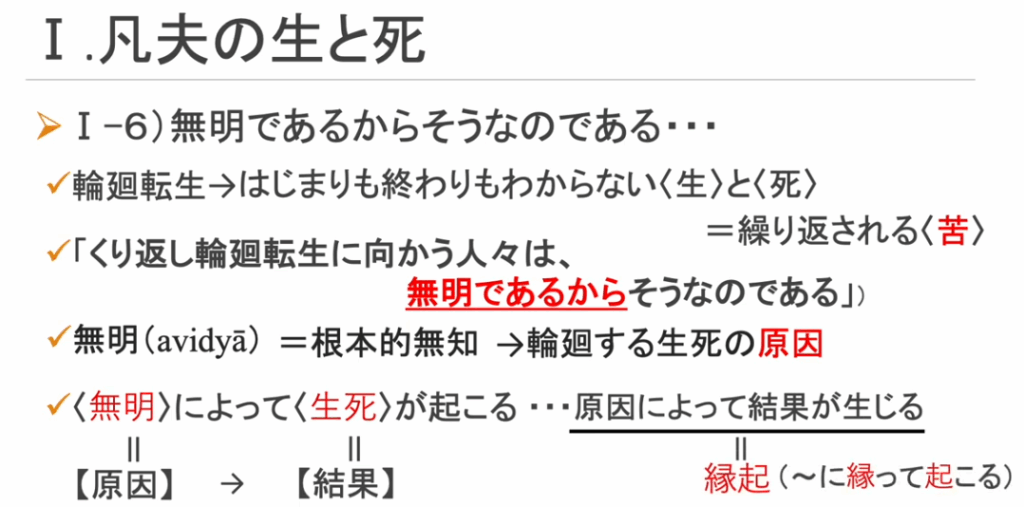

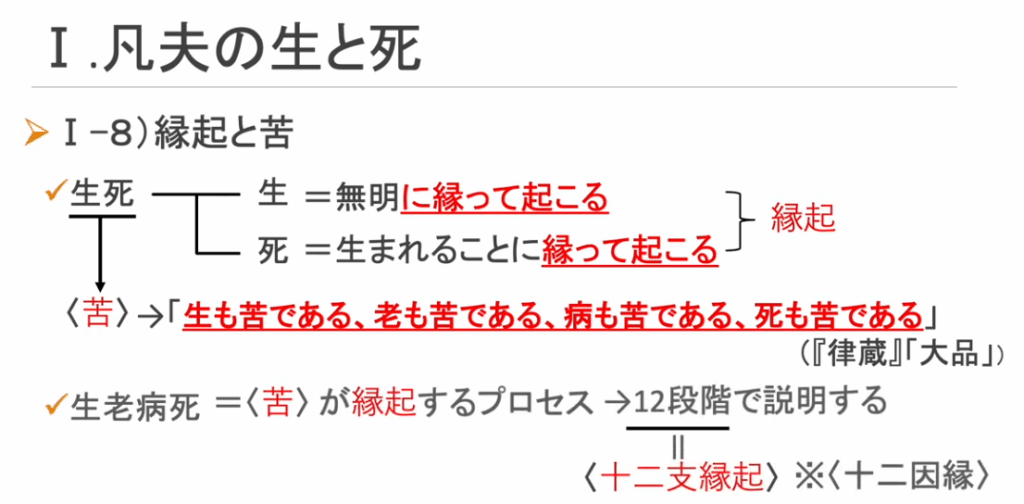

1)無明(むみょう / avidya) – 無知(真理に対する無理解)

⇒「無知(無明)に覆われたものは再生に導く三種の行為(業)をみずから為し、その業によって迷いの領域(趣)に行く」(第一詩)。

2) 行(ぎょう / samskara) -潜在的形成力( 意志、行動の形成力)

⇒「潜在的形成力(行)を縁とする識別作用(識)は趣に入る。そうして識が趣に入ったとき、心身(名色)が発生する(第二詩)。

3) 識(しき / vijnana) – 識別作用(意識)

4)名色(みょうしき / namarupa) – 身心(心と物質:精神と肉体)

5)六処(ろくしょ / ṣaḍāyatana) – 心作用の成立する六つの場(六つの感覚機能:眼、耳、鼻、舌、身、意)

⇒名色が発生したとき、心作用の成立する六つの場(六入)が生ずる。

6) 触(そく / sparśa) – 感覚器官と対象との接触

⇒六入が生じてのち、感官と対象との接触(触)が生ずる」(第三詩)。

「眼といろ・かたちあるもの(色)と対象への注意(作意:さい)とに縁って、すなわち名色を縁としてこのような識が生ずる」(第四詩)

7) 受(じゅ / vedana) – 感受作用(感覚)

⇒「色と識と眼との三者の和合なるものが、すなわち触である。またその触から感受作用(受)が生ずる」(第五詩)

8)愛(あい / tṛṣṇā) – 盲目的衝動(渇愛、欲望)

⇒「受に縁って盲目的衝動(愛)がある。何となれば受の対象を愛欲するが故に。愛欲するとき四種の執着(取)を取る」(第六詩)

9)取(しゅ / upādāna) – 執着(取り込む)

⇒「取があるとき取の主体に対して生存が生ずる。何となれば、もしも無取であるならば、ひとは解脱し、生存は存在しないからである」(第七詩)

10)有(う / bhava) -生存( 存在、存在状態)

⇒その生存はすなわち五つの構成要素(五陰:ごおん)である。生存から<生>が生ずる。老死、苦等、憂、悲、悩、失望ーこれらは<生>から生ずる。このようにして、このたん〔に妄想のみ〕なる苦しみのあつまり〔苦陰:くおん〕が生ずるのである」(第八詩・第九詩)

11)生(しょう / jāti) – 生まれること

12)老死(ろうし / jāramaraaṇa) – 無常なすがた(老化と死)

・このように全く時間的生起の関係に解釈され、

⇒チャンドラキールティの註釈においては一つの項から次の項が生ずることを説明するために、

⇒いつも「それよりも後に」という説明が付加されている。

⇒またナーガールジュナは他の書おいて十二因縁を三世両重の因果によって説明しているし、

⇒中観派は極めて後世に至るまで三世両重の因果による説明に言及している。

<参考情報>

■分位縁起

十二縁起の各支(無明、行、識、名色、六処、触、受、愛、取、有、生、老死)の力によって、異なる段階(分位)に区別して解釈するもので、例えば識支は母胎に着床した初刹那の五蘊を指す。

つまり、分位縁起は有情(生命体)の各段階で発現するさまざまな条件(因縁)によって成立する縁起。

注)三世両重と胎生学的解釈

出典:http://kotobanotsumugishi.seesaa.net/article/bukkyougenron20190705.html

・しかしながらナーガールジュナが真に主張しようとした(第二五章まで)縁起が

⇒十二有支(うし)でないことは明らかである。

⇒第三章八詩に、

⇒「<見られるもの>と<見るはたらき>とが存在しないから、識(3:識別作用)などの四つは存在しない。

⇒故に収(9:執着)などは一体どうして存在するのであろうか」というが、

⇒各註釈についてみると「識などの四つ」とは識と触と受と愛とを指し、

⇒さらにピンガラの註釈には「見と可見との法が無き故に、

⇒識と触と受と愛という四法は皆な無し。愛等が無きを以ての故に、四取等の十二縁分もまた無し」

⇒と説明しているから、『中論』の主張する縁起が十二有支の意味ではなくて、相依性の意味であることは疑いない。

⇒さらに注目すべきことには『無畏論』においては第二六章は十二有支を観ずるの章とあり、またチャンドラキールティの註釈においては第二六章のなかに、「縁起」(またはそれに相当する語、例えば衆因縁生法)という語が一度も使用されていない。

⇒故に最も古いこの二つの註釈においては、ただ縁起とのみいう場合には常に相依性を意味していて、十二有支の意味を含んでいなかったといいうる。

■世諦(世俗)と第一義諦(最高の真理)

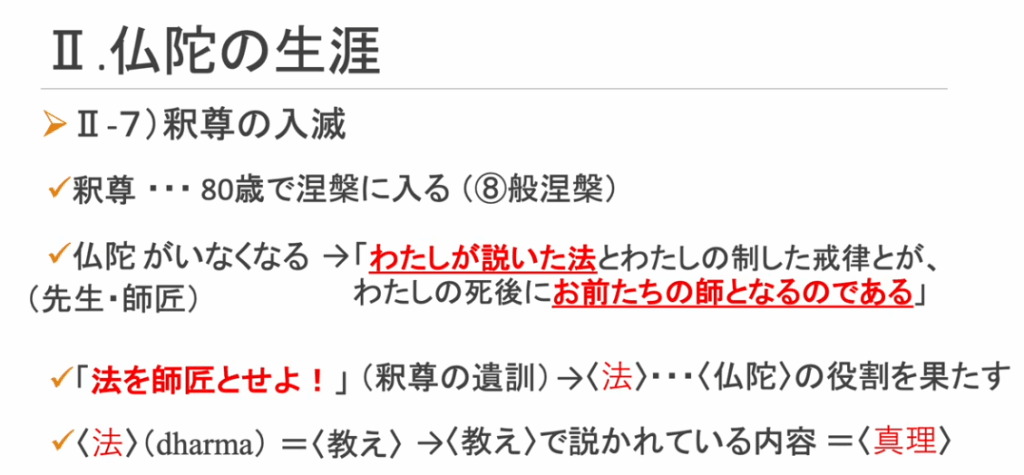

・それでは、『中論』において何故に十二有支を説明する第二六章が付加されているのであろうか。

⇒すでに述べたように第二六章は「声聞法(しょうもんぽう:小乗仏教)を説いて第一義の道に入ること」(青目(ピンガラ)釈、大正蔵、三〇巻、36ページ中)を説くのであるが、ナーガールジュナは全くこれを排斥したのではなくて、

⇒衆生の生死流転の状態を示す説明として容認している。

⇒後期の註釈の語を借りていいうならば、「世諦縁起」を説いているのである。

⇒『般若灯論釈』は第二六章を「世諦縁起品(せいたいえんびぼん)」と命名し、次のようにいう。

⇒「釈して曰く、今この品(ぼん:章)は、また空の所対治(しょたいじ:修行によって改められるべきもの)を遮せんがために、世諦の縁起を以ての故に説く」(大正蔵、四巻、131ページ中)

⇒『大乗中観釈論』もこの章は「世俗縁生」を説くという。またピンガラの註釈も十二支の説明は「仏が世諦を以ての故に説きし」(大正蔵、三〇巻、18ページ上)ものであるとなし、またチャンドラキールティの註も一二支の説明は「世俗にはかならず、実相に非ず」(『プラサンナバダー』54ページ)という。

⇒また『中論疏』をみると、「十二の〔項の〕相生(そうしょう:順次に生ずること)を明かすーすなわち是れ世諦なり」とか、

⇒あるいは「仏意は十二を説いて不十二を語らしむ。故に不十二が十二なることを世諦と為す。十二が不十二となることを第一義となすなり」といい、

⇒あるいは「すでに十二因縁の相生を名づけて世諦と為す。十二因縁の空なることを知る。すなわち是れ第一義なり」(681ページ下)とも説明している。

・これに対してチャンドラキールティは『中論』独自の縁起を

⇒「最上甚深なる縁起」(『プラサンナバダー』167ページ)と命名しているが、

⇒また「相依性の縁起を特質とする第一義の真理」(同書159ページ)という語がみえるし、

⇒また、ブッダパーリダの註には「縁起とという最上甚深なる第一義の真理」(2ページ)という説明が出てくる。

⇒従来の小乗一般の縁起が「世諦の縁起」とよばれているのに対し、

⇒『中論』の主張する相依性の縁起を「第一義諦」(最高の真理)であるとなす説明のあったことは注目を要する。

・ところが中国の三論宗においては

⇒『中論』の主張する縁起(相依性)も世俗諦となされている。

⇒たとえば「因縁生は是れ世諦なり。寂滅は是れ真諦なり」(『中論疏』612ページ下)という。

⇒これはおそらく、クマータジーヴァが縁起を「因縁生」などの訳語をもって訳したから、

⇒縁起を「因と縁とによって生ずること」と解したからだと思われる。

⇒この点に関してはインドの、とくにプラーサンギ派の解釈と中国での解釈とは正反対である。

・さらに『大智度論』をみると三種の縁起を区別している(八〇巻、大正蔵、二五巻、622ページ上ー中、及び下)。

⇒第一の縁起とは

⇒「凡夫の肉眼に所見」のものであり、生死流転する「凡夫人」に映ずる縁起である。すなわち凡夫の迷っている状態をさしていう。

⇒第二の縁起とは

⇒「二乗(仏の教えをきく声聞乗、ひとりでさとりをひらく縁覚乗)の人および未だ無生法忍(むしょうほうにん:空なる真理をさとり、心を安んじること)を得ざる菩薩の観ずる」ところであり、「法眼を以て諸法を分別する」というから、上述の世諦縁起に当たるものであろう。

⇒第三の縁起とは

⇒「諸の菩薩摩訶薩・大智人」なる「利根(りこん)」の人の観ずる縁起であり、「無生法忍を得たるより乃至(ないし)道場に坐する菩薩の観ずるところ」であるという。

⇒すなわち、諸法は「定相(じょうそう)を得ず」「畢竟空(ひっきょうくう)」であり、「ただ虚誑仮名(ここうけみょう)より有る」ことを観ずるところの甚深なる縁起である。

⇒故にこの第三の縁起がほぼ『中論』が主張しようとする縁起に相当するのではなかろうか。

<参考情報>

・二諦(にたい)の教え:世俗諦(現象界の相対的な真理)と勝義諦(空という絶対的な真理)の二つの真理を区別し、両者を統合的に理解することを説きます。

・真俗「二諦」

龍樹は、相対的な「空」の論理を徹底した結果、釈尊のサトリであった「四諦」・「八正道」や解脱・涅槃さえも相対化し、その執著を否定しなければならない論理的なジレンマに陥った。そこで、サトリなどの世界を絶対化して「真諦(しんたい)」(「勝義諦(しょうぎたい)」・「第一義諦(だいいちぎたい)」)とし、釈尊の説法のようにコトバによって説かれた真理の世界を「俗諦(ぞくたい)」(「世俗諦(せぞくたい)」)とした。これによって「真諦」はコトバを超えた「言亡慮絶(ごんもうりょぜつ)」の絶対の真理だから二項対立の相対とはならなくなった。

出典:龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~■空海の仏教総合学 その8 第七章 大乗の論理学を問う

■『中論』の十二因縁の拡大解釈

・以上『中論』独自の縁起と小乗の縁起との関係をみたのであるあるが、

⇒次の問題として

⇒『中論』のこのような縁起説は歴史的にどのような系統を受けついているか、ということを論じたい。

⇒宇井伯寿博士や和辻哲郎博士など近代の学者の研究によって、

⇒ブッダが縁起説を説いた真意は

⇒小乗一般の解釈とは著しく異なるものであることが明らかにされた。

⇒すなわち最初期の仏教においては、

⇒十二因縁のそれぞれの項は

⇒けっして時間的に輪廻の過程のうちあって継起する因果の関係によって順序立てられているのではなくて、

⇒人間の生存のありかたの構造において順次に基礎づけあっている関係で列挙されているのであり、

⇒その真意は、

⇒人間が迷っているもろもろのすがたの構造連関を解明しようとするのである。

⇒ブッダは

⇒形而上学的実在を仮定する当時のインドの思想を排斥し、

⇒ただ人間の生存の構造を問題とした。

⇒そうして十二因縁のうちの前の項が順次に次のものを基礎づけるという構造をもっていた。

<参考情報>

■釈尊の悟り

<参考情報>

出典:出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

・ところが『中論』においては

⇒十二因縁のうちの前の一つ項が次の項を基礎づける関係は、

⇒さらに極端に徹底的に拡張解釈された。

⇒『中論』によると、

⇒一切のものの関係は決して各自独存孤立ではなくて相依相質であるというである。

⇒一切の事物は相互に限定し合う無限の相関関係をなして成立しているのであり、

⇒何ら他のものとは無関係な独立固定の実体を認めることはできないという主張の下に、

⇒相依性の意味の縁起を説いたのである。

・相依性とは「これがあるときに、かれがある」という関係をいうのであるが、

⇒原始仏教においては十二因縁のうちで

⇒「前の項があるときには次の項がある」という意味であったが、

⇒中観派はその関係をあらゆる事物のあいだいに認めようとした。

⇒そうして中観派はこれを「長と短のごとき」論理的相関関係と解している。

■小乗の縁起説と『中論』

・では『中論』に至るまでにどのような系統からその縁起説が発達したか

⇒という問題に関しては詳細は不明である。

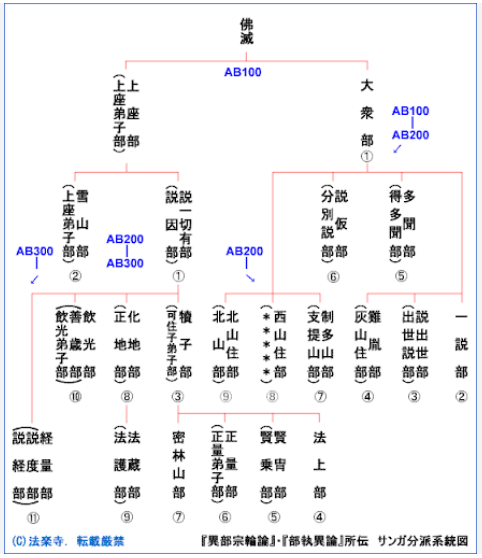

⇒部派対立時代の仏教の典籍中、残存しているものはたいてい説一切有部かまたは南方上座部関係のものであり、

⇒その解釈は『中論』とは著しく異なるからである。

⇒しかしその有部または上座部系統の論書の中にも『中論』と関係のありそうな説が全くないわけではない。

⇒たとえば「刹那縁起」の説明には相依説の趣意が述べられているとみられる。

⇒また『尊婆須密菩薩所集論(そんばしゅみつぼさつしょしゅうろん)』には「或いは十二縁起法というも、彼は十二支を立つる縁起には非ず。諸のものの起こる空寂の法なればなり」(二巻、大正蔵、二八巻、736ページ上)という説が挙げられている。

⇒『尊婆須密菩薩所集論』は西紀一世紀ごろの成立とされているから、『中論』の先駆思想とみなすことができる。

⇒この説はまた『般若経』の「云何(いか)んが十二因縁を知るや。十二因縁の不生の相を知る、これを十二因縁を知ると名づく」(『摩訶般若波羅密経』大正蔵、八巻、399ページ下)という説明とも関係あるかもしれない。

⇒またセイロン上座部の『論事』をみると、十二因縁の各項は俱生(くしょう:ともに生ずること)であり、各項の間の条件づけの関係が可逆的であり、相互に基礎づけ合うという主張がみられる。

⇒これは、『中論』において、たとえば「作用によって作者あり、作者によって作用あり」という議論と非常に似ている。

⇒また『大畏婆沙論』や『順正理論』をみると、「長と短」「此岸と彼岸」というような関係を<相待有>であるとして説明する教養学者がいたが、説一切有部はこの<相待有>の説を承認しなかった。

⇒いま中観派の説明をみると、これら幾多の教養学者の説お一脈の連絡があることが感ぜられる。

⇒<相待有>の原語は不明であるが、中観派はこの「相待」の考えを受けついで徹底的に追究し、あらゆるものに適用したのである。

⇒しかしもはやそれらのものが「有」であるということはいいえなくなった。

⇒このように小乗仏教の諸書においても『中論』と関係のありそうな説明が紹介されている。

⇒故にナーガールジュナはこれらの諸説の影響を受けながら、『中論』において独自の縁起の観念を主張したのであろう。

<参考情報>

出典:http://www5.plala.or.jp/endo_l/bukyo/bukyoframe.html

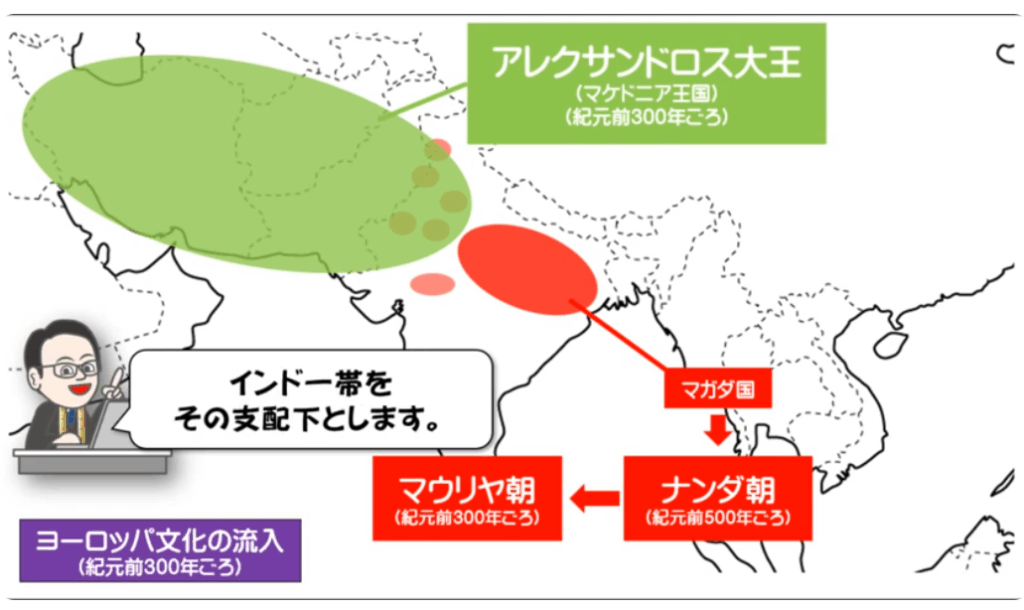

・マウリヤ朝は、アショーカ王(紀元前304年~紀元前232年)の死後、急速に衰退。

・クシャーナ朝のカニシカ1世(144年~171年):仏教の保護者としても知られ、彼の治世下でガンダーラ美術が発展し、初めて釈尊(ブッダ)の像、仏像がつくられた。

紀元1世紀頃には、「クシャーナ朝(カニシカ王)」がインダス川流域を支配していた。

インダス川の上流域は、中央アジアとつながる東西交易の重要な拠点であった。

そのため、大乗仏教は、中央アジアを経て中国へ、そして、朝鮮半島、日本にまで伝わった。

出典:サブタイトル/2022年度 仏教講座⑪ 光明寺仏教講座『正信偈を読む』の転記

※仏教は、クシャーナ朝(カニシカ1世:144年~171年)でも保護された。

しかし、“出家した者のみが救われるという考えは、利己的である”という批判が出始める。

その考えのもとに生まれたのが、大乗仏教。

※インドの仏教学者龍樹(ナーガールジュナ:150 – 250 年頃):あらゆる存在は固定的な実体を持たず、空であると説く教えを確立。

中観派(ちゅうがんは:龍樹を祖とする)は、

縁起の法を重視し、

あらゆるものは相互依存関係の中で変化し続けると説きます。

このことから、固定的な実体や本質を認めない「空」の思想を体系化しました。

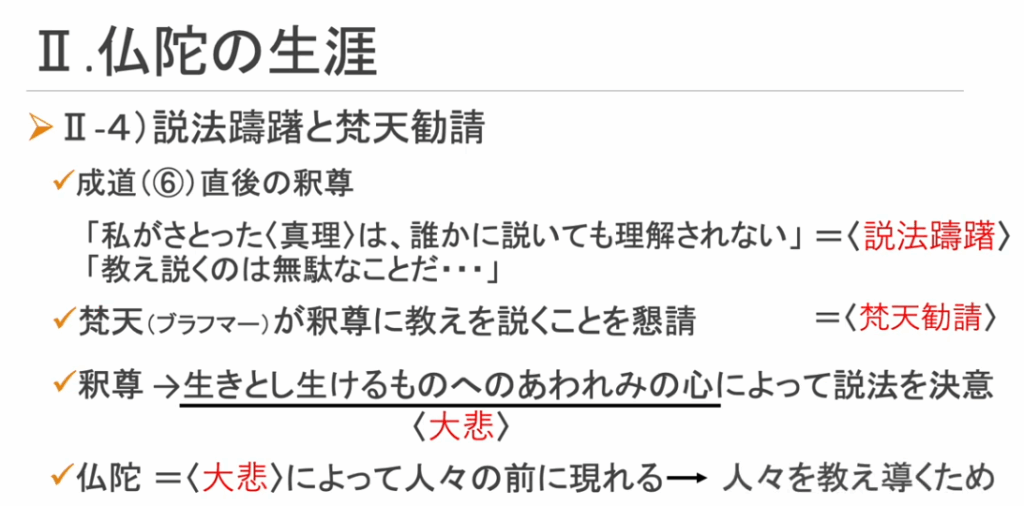

※説法躊躇と梵天勧請

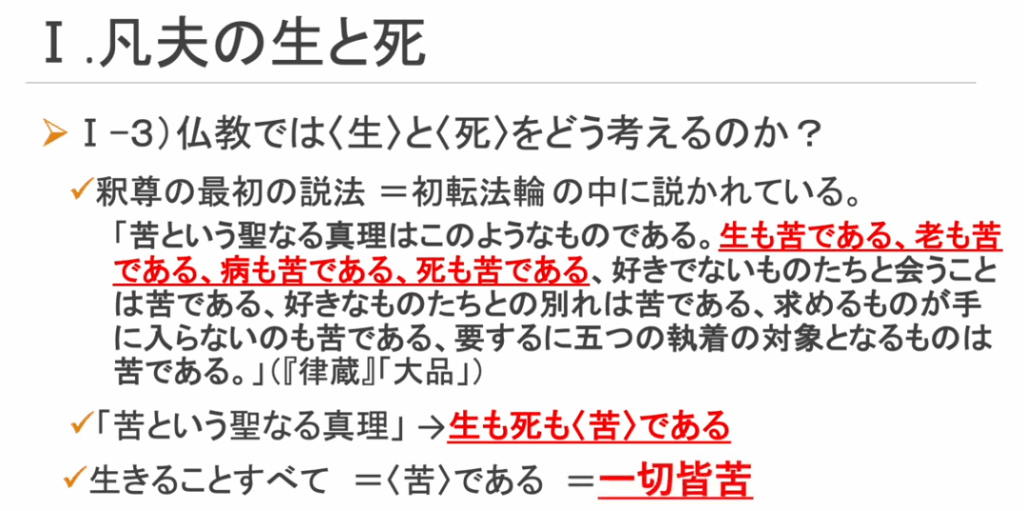

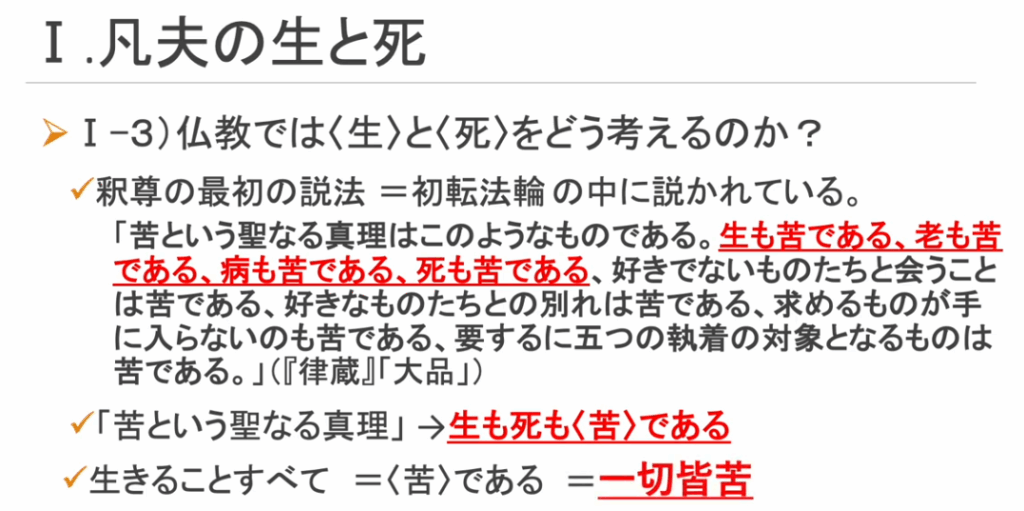

■釈尊の最初の説法=初転法輪

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)

<参考情報>

概念(戯論)からの解放

また空の立場からは、ものごとは役割に応じて名前が変わるので、いま仮に「空」ということばで「ものごとは空である、すなわち固有の本質を持たない」と表現しているが、「空」という表現そのものが究極(=勝義)であるわけでもない、とも言います。

つまり、本来は言語表現されえない、いいかえれば、概念によって間接的に指し示すことはできても、「空であること」は直接に体得されることが期待されるということです。

とはいえ、ブッダの悟りであるその勝義的な真理(第一義諦)が人々に理解されるためには、「空」などの世間の言語表現が必要不可欠で、それを世俗真理(世俗諦)とも呼びました。

もとより、事物に固有の本質はないが、そこに固有の本質があるかのような錯覚はある。それが錯覚にすぎないこと気づかせるために、「空」という否定的な響きのある言葉が選びとられたとナーガールジュナは言います。

ただし、空が正しく理解されるというのは、錯覚を錯覚であると気づくこと、それによって煩悩の根源に巣くう概念化(戯論)という心のはたらきから解放されることを意味しています。

出典:サブタイトル/龍樹(ナーガールジュナ)~大乗仏教の基盤を整えた空観(=中道)/大乗仏教徒が安心して修行できる根拠をザックリ知る~中項目:■空とは何でしょう? ―中観派(ちゅうがんは)の教えを学ぶ/第16回 愛宕薬師フォーラム(東京大学教授 斎藤 明 先生)

<参考情報>

■時間概念が否定

因果論や縁起論はもちろんのこと、カントの認識論も、ヘーゲルの自己展開する弁証法も崩壊させるような根本的問題を突きつけることになる。

まず、観時品では直接的に「時相の不可得」と言い、「時有るべきや」と反語的に時間把握の不可能を言っているが、このことをもう少し具体的に展開している去来品で検討してみよう。

時間論と言えば多くの論者がこの去来品を取り上げるものの、已去(過去)と未去(未来)については明快に否定できるのだが、「去時」、即ち「去りつつある時」の「現在」については、どれもこれもその説明に難渋している。ところが先の思考の次元化を適用すると、これについての次のような解き方が可能となる。

過去や未来がたとえ無であったとしても、その名前や概念が成立していること自体が重要であり、

概念や名前、即ち「仮名」があることによって「現在」も把握できる、ということである。

しかもそのような「仮名」という空虚な趣をもつ過去や未来によって立てられた「現在」だから、結局、その「現在」も空虚である、という論証の仕方である。

同時にそれが意味するところは、たとえそれらが「仮名」だとしても、現在が過去と未来の繋がりの上に立てられている限り、そしてその限りにおいては現実的なのである。

つまり施設された仮名によって現在も「有る」と言われるとともに、単に仮名によって「現在」は成立しているのだからそれは空虚なものである。

これが龍樹の「戯論」という語の背後に隠れている「仮名」の積極的意味であると思われる。

つまり、「現在」は、有でもない無でもない、且つ、有でもあり無でもある、という論理によって成立する現実的なものなのである。それ故。「観時品」の第六偈に言うように、物に因るが故に時間が存在するとされ、物が無とされれば時間も無だとされるのである。

出典:サブタイトル/仮名/仮の働き:三時否定のからくり~龍樹の八不と思考の次元化より転記(渡辺明照 大正大学

<参考情報:Google chrome AI回答>

三諦(さんだい)

天台宗で説かれる「空諦(くうたい)」、「仮諦(けたい)」、「中諦(ちゅうたい)」の三つの真理を指します。

- 空諦:一切のものは実体がない、空であるという真理です。

- 仮諦:一切のものは、因縁によって仮に存在しているという真理です。

- 中諦:空でもなく、仮(有)でもない、空と仮を共に受け入れる中道の実相を示す真理です。

天台宗では、これらの三つの真理はそれぞれ別々に存在するのではなく、互いに融け合い、一念の中に全てが顕現している「円融三諦(えんゆうさんだい)」として説かれます。

<参考情報>

例:空観思想(=中道:龍樹/ナーガールジュナ)を基盤にして

『天台思想』

出典:サブタイトル/華厳経と華厳思想 No.2(法界縁起)~吉田叡禮(臨済宗妙心寺派牟禮山観音寺住職)転記~

<参考情報>

【隋時代(581年~618年)に生まれた天台宗】

天台宗の起源と発展

- 創設者:天台宗は、智顗(ちぎ:538年~598年))によって創始された。智顗は天台山(浙江省天台県)に住み、そこで教えを広めた。

- 教義:天台宗は『法華経』を根本経典とし、五時八教や一心三観などの教義を発展させた。これにより、仏教の教えを体系的に整理し、多くの信徒を引き付けた。

- 本尊:特定の本尊はない。一般に多くの寺院では釈迦牟尼仏(法華経に説かれるお釈迦様)を本尊としている。他に阿弥陀如来や薬師如来を本尊とする寺院もある。

天台宗の影響

- 国家との関係:天台宗は隋の第2代皇帝煬帝(ようだい)の帰依を受け、国家の庇護のもとで発展した。智顗(ちぎ)は天台山に国清寺を建立し、天台宗の中心地とした。

- 文化的影響:天台宗は中国の仏教文化に大きな影響を与えた。特に、禅宗や華厳宗など他の仏教宗派にも影響を与え、その教義は広く受け入れられた。

<参考情報>

■天台智顎(ちぎ:538年~598年)

・真実の仏教を求めて – 天台宗を開く

天台大師は今から1400余年前に霊山天台山にこもられ『法華経』の精神と龍樹の教学に基づき 教理と実践の二門を兼備した総合的な仏教を確立され、新しい中国独自の仏教、真実の仏教である天台宗を開かれました。

隋晋王広(煬帝)の尊崇篤く、隋代第一の学匠として「智者大師」の号を賜わり、 わが国では高祖天台智者大師とお呼びし、篤く尊崇され、伝教大師(最澄)により伝えられた。

・天台三大部

48歳の時、陳の皇帝に請われて天台山を下山、 金陵の名刹光宅寺で『法華経文句』を開講されました。 その後、陳は隋により滅ぼされ、首都金陵も戦場となります。 大師は戦乱を避け故郷の荊州に帰郷されました。 ここで玉泉寺を建立され、『法華玄義』と『摩訶止観』を 講説されました。これらは天台宗の聖典として弟子の章安灌頂により筆録され、天台三大部と称されています。

出典:http://www.shiga-miidera.or.jp/doctrine/tendai/index.htm 三井寺

日本への伝播

- 最澄の役割:日本では、平安時代に最澄(伝教大師:767年~822年)が唐に渡り、天台宗の教えを学んだ。帰国後、比叡山に延暦寺を建立し、日本における天台宗の基盤を築いた。

出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO18258790Z20C17A6AA2P00/

※堂内は外陣と中陣、内陣に分かれる天台仏堂特有の形式をとる。僧侶が祈りをささげ、本尊の秘仏、薬師如来を安置する宮殿(くうでん)が置かれた石畳の内陣は、中陣より約3メートル低い。つまり中陣にいる一般参拝者と同じ高さに、本尊がある設計になっている。

同寺総務部の礒村良定主事は「天台宗では人間はだれでも仏になることができる、と説いている。参拝者が見上げるのではなく、本尊と対等にすることでそれを表している」と話す。

天台宗は、中国仏教の中でも特に体系的で深遠な教義を持つ宗派として、歴史的に重要な位置を占めている。

<参考情報>

◆「法華経」

・「維摩経」とほぼ同時代の第一期大乗経典の成立期(1~2世紀)に成ったと推定されている。

⇒この経典は、サンスクリット語本・漢訳本・チベット語訳本のほか、さまざまな国語に翻訳され、

⇒仏教を信仰するアジア全域に流布されているが、とくにシナと日本では、絶大な尊崇を得た。

⇒シナでは鳩摩羅什の漢訳「妙法蓮華経」が著名だが、鳩摩羅什ととも経典翻訳に加わった道生(どうしょう)は、注釈書「妙法蓮華経疏」を著した。光宅寺法雲は道生の解釈をうけついで、「法華経義記」をしるしたが、

⇒隋代の天台智顗(ちぎ:538年~598年)にいたると、「法華経」を根幹として壮大な理論体系を作り上げられた。

⇒この天台法華哲学が最澄(767年~822年)によって日本にもたらされ、比叡山に日本天台宗が開かれた。

⇒叡山は日本における学問・真理探究の聖地となり、「法華経」を中心に代表的な仏教の諸思想を結集し、集約して、仏教哲学としていよいよ特性を発揮するようになった。

⇒これを天台本覚(ほんがく)思想と呼び、

⇒平安時代の宗教・思想のみならず、文学・絵画等、文化の各ジャンルに深い影響を及ぼした。

⇒鎌倉新仏教の祖師たちも、みな叡山で天台法華思想、本覚思想を学んだが、

⇒とりわけ日蓮と道元は「法華経」に強い関心をしめした。

⇒日蓮(1222年~1282年)は「法華経」の中の実践精神を重んじ、

⇒だび重なる弾圧と迫害を通じてしだいにその理想を実現するためには、

⇒世俗の政権との抗争をあえて辞せず、理想的世界の建設に力を注ぐようになる。

⇒日蓮にあっては「法華経」は世界観・人間観確立のための指針であるばかりなく、

⇒政治理念・政治的実践の方法論としても受けとめられるようになったといえよう。

⇒これは、後世の日蓮主義者にいたるまで見られる特徴である。

・一方、道元(1200年~1253年)は大著「正法眼蔵(しょうほうげんぞう)」を著したが、

⇒そこには経典としては「法華経」がもっとも多く引用されており、

⇒あたかも「法華経」の一大注釈書、ないしは法華理論の解説とも読みうる場合もある。

注)「正法眼蔵(しょうほうげんぞう)」:禅僧である道元が執筆した仏教思想書で、日本仏教史上で最高峰に位置し、難解さという点でも注目されている。

道元(曹洞宗の開祖)は、真理を正しく伝えたいという思いから、日本語かつ仮名で著述している。当時の仏教者の主著は漢文で書かれていた中で、異例の取組であった。

公安(禅問答)を中心に、禅の教えを詳細に説いており、悟りについて考える「現成公安」の巻

- 「現成」の意味:

- 「現成」は「悟りの実現」を意味する。

- つまり、悟りとは目の前に実現されていることを指す。

- 「公案」の意味:

- 「公案」は元々は中国の公文書を指す言葉。

- 禅宗では、「一人ひとりに与えられた禅の課題」として使われる。

- 修行者はこの課題を通じて悟りに近づこうとする。

- 「現成公案」の内容:

- この巻では、迷いや悟り、修行、生と死、仏と衆生など、すべての存在について説かれている。

- 仏法は相対的な区別から離れたものであり、悟りは自己と自然が一体であることを理解すること。

- 要約:

- 「現成公案」は、悟りを実現するための課題であり、自己と世界を理解するための鍵となる内容。

・法華経の経文では

⇒「常に座禅を好んで閏(しず)かなるところにあって、その心を修摂(しゅしょう)せよ」と一般に読み下されており、諸注釈書もそのように解釈している。

⇒ところが「法華義疏」では

⇒「常に座禅を好む小乗の禅師に親近するな。・・・その意味は、間違った(顚倒した)分別の心があるから、世の中を捨てて、かの山間に入り、常に座禅を好む」ことは、親近してはならない境に入れるべきである」としるされている。

⇒聖徳太子(574年~622年)は、「聖」と「俗」を区別する考えはなく、

⇒世にあって仏教の理想の実現する道をくりかえし説いている。

⇒ここに聖徳太子の仏教の受容と普及における社会への積極的な姿勢を見ることができる。

■ 聖徳太子が行った経典の解説書:法華経義疏(ほっけきょうぎしよ)

・「法華経」は現実生活を肯定し、意義づける経典であると考えられていた。

⇒この経典を選んだということは、

⇒世俗生活を肯定する聖徳太子の基本的立場からは当然の帰結であったのである

■法華経とは、アジアの至る所で尊崇されている経典

⇒南アジアは伝統的保守的仏教の国、いわゆる小乗仏教(上座部仏教)の国であるから違うが、

⇒その他のネパール、チベット、蒙古、シナ、朝鮮、日本という国々では「法華経」は尊崇されている。

⇒聖徳太子から始まり、最澄、日蓮、今日のいわゆる新興宗教とつながっている。

注)「法華経」

- 成立と特徴:

- 大乗仏教の初期に成立した経典であり、法華経絶対主義、法華経至上主義が貫かれている。

- 28章から成り立っており、あらゆる仏教のエッセンスが凝縮されています。

- 名前の意味:

- 梵語での原題は『サッダルマ・プンダリーカ・スートラ』で、「正しい・法・白蓮・経」という意味。

- 「白蓮華のように最も優れた正しい教え」とも訳される。

- 内容:

- 法華経は、人々が平等に成仏できるという新しい仏教思想を説いている。

- 菩薩(悟りへの修行者)や如来(悟りを得た人)の存在が描かれており、密教にも影響を与えた。

・これは何を頼りしているかというと

⇒ただひたすら「南無妙法蓮華経」を唱え、ここに日蓮の生命があると考えている。

⇒このように、「法華経」は現在に生きている教典である。

・聖徳太子の「法華経」に対する捉え方

⇒シナの長水(ちょうずい)という学者が、その文句を少し書き変えて伝えたものに、

⇒「治生産業はみな実相に違背せざるを得」という有名な言葉がある。

⇒一切の生活の仕方、産業、これはみな仏法に背かない。

⇒どんな世俗の職業に従事していようとも、みな仏法を実現するためのもので、

⇒山の中にこもって一人自ら身を清うするのが仏法ではない。

⇒聖徳太子は「ここだ!」と思ったわけである。

⇒こういう考え方が、日本の仏教においては顕著に生きている。

■「法華経」の精神はここにあるのだと思って(行基)

⇒「法華経をわが得しことは薪伐(たぎりこり)菜摘み水汲み仕えてぞ得し」という歌を詠んだが、

⇒実は「法華経」の中にこういうエピソードがある。

⇒過去世に釈尊が行者としてある仙人のもとに仕えて、

⇒菜を摘んできたり、水を運んだり、薪を伐って運んだりして奉仕したという。

⇒すると行基は人に対して奉仕するという、ここに「法華経」の神髄があると思ったのである。

⇒本当に行基菩薩が作った歌かどうかわからないが、昔からそう伝えられている。

⇒日蓮も、ああ、ここに「法華経」の精神が有ると感激した。これが現代にいたるまでずっと生きているのである。

出典:サブタイトル/聖徳太子(地球志向的視点から)~④万巻の経典から選んだ三経とその解説書(三経義疏)~中村元著より転記

注)行基菩薩(668年~749年)の社会事業例

- 交通整備と橋の建設:

- 行基は弟子たちを率いて、交通の難所に橋を架け、堤を築き、道路を整備した。これにより交通の便を向上させ、人々の生活を助け、地域社会に大きな影響を与えました。

- 水利施設の整備:

- 行基はため池や淡を造り、農耕灌漑施設を整備した。

- 宿泊収容施設「布施屋」の建設:

- 使役夫(税として納められていた諸国の産物を都へ運ぶ労働者)が路傍で餓死する問題を解決するために、「布施屋」という宿泊施設を建てた。

- 全国津々浦々に寺院を建立:

- 行基は機内だけでなく、全国に多くの寺を建てた。彼の布教活動は広範で、人々から「行基菩薩」と呼ばれた。

- 大仏造営と大僧正の位授与:

- 東大寺の大仏造営に協力し、大仏造営費の勧進に起用された。その功績により、日本最初の大僧正の位を授けられた。

当時の国家仏教の規定により、寺や僧の行動を制限されており、民衆への直接的な仏教布教は禁止され、行基の社会事業は一部で禁止されていたこともあった。

朝廷からは「小僧行基」と名指しで布教活動を禁じられたこともあったが、彼はめげずに活動を続けた。行基の指導による墾田開発や社会事業の進展は、政府(国家権力)が恐れていた「反政府」的な意図を持っているわけでなく、地方豪族や民衆らを中心とした教団の拡大を抑えきれなかったため、731年(天平3年)に禁圧が緩められた。

行基は法相宗に属し、法相宗(唯識宗)の開祖は、慈恩大師。彼は玄奘三蔵の弟子であり、玄奘三蔵が翻訳に注力した唯識の経典を託されたことから、その注釈書を著して法相宗を開いた。

尚、日本の法相宗の総本山は奈良県奈良市にある薬師寺

出典:https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h26/html/n1111c10.htm

<参考情報>

出典:サブタイトル/空海の死生観-生の始めと死の終わり-(土居先生講演より転記:仏陀と大乗仏教&密教の見取り図)